Hinsch - Spreehafen\374

Hinsch - Spreehafen\374

Hinsch - Spreehafen\374

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Schiffsbeschreibungen – Binnenschiffe<br />

SPREEHAFEN, Motorschute für den Hamburger Hafen, 1925<br />

Autor: Werner <strong>Hinsch</strong><br />

Technische Daten<br />

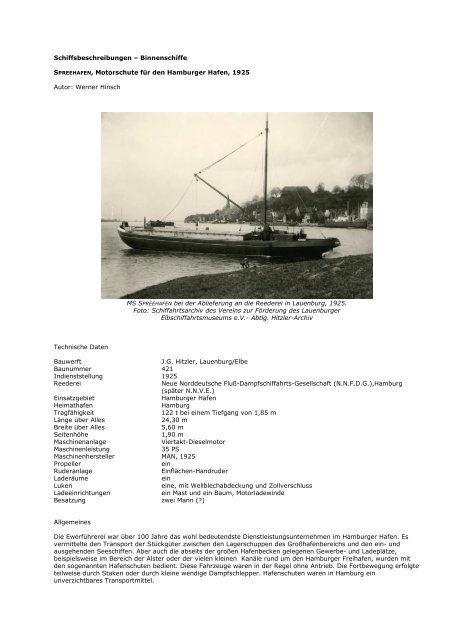

MS SPREEHAFEN bei der Ablieferung an die Reederei in Lauenburg, 1925.<br />

Foto: Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung des Lauenburger<br />

Elbschiffahrtsmuseums e.V.- Abtlg. Hitzler-Archiv<br />

Bauwerft J.G. Hitzler, Lauenburg/Elbe<br />

Baunummer 421<br />

Indienststellung 1925<br />

Reederei Neue Norddeutsche Fluß-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (N.N.F.D.G.),Hamburg<br />

(später N.N.V.E.)<br />

Einsatzgebiet Hamburger Hafen<br />

Heimathafen Hamburg<br />

Tragfähigkeit 122 t bei einem Tiefgang von 1,85 m<br />

Länge über Alles 24,30 m<br />

Breite über Alles 5,60 m<br />

Seitenhöhe 1,90 m<br />

Maschinenanlage Viertakt-Dieselmotor<br />

Maschinenleistung 35 PS<br />

Maschinenhersteller MAN, 1925<br />

Propeller ein<br />

Ruderanlage Einflächen-Handruder<br />

Laderäume ein<br />

Luken eine, mit Wellblechabdeckung und Zollverschluss<br />

Ladeeinrichtungen ein Mast und ein Baum, Motorladewinde<br />

Besatzung zwei Mann (?)<br />

Allgemeines<br />

Die Ewerführerei war über 100 Jahre das wohl bedeutendste Dienstleistungsunternehmen im Hamburger Hafen. Es<br />

vermittelte den Transport der Stückgüter zwischen den Lagerschuppen des Großhafenbereichs und den ein- und<br />

ausgehenden Seeschiffen. Aber auch die abseits der großen Hafenbecken gelegenen Gewerbe- und Ladeplätze,<br />

beispielsweise im Bereich der Alster oder der vielen kleinen Kanäle rund um den Hamburger Freihafen, wurden mit<br />

den sogenannten Hafenschuten bedient. Diese Fahrzeuge waren in der Regel ohne Antrieb. Die Fortbewegung erfolgte<br />

teilweise durch Staken oder durch kleine wendige Dampfschlepper. Hafenschuten waren in Hamburg ein<br />

unverzichtbares Transportmittel.

Zwei der bedeutendsten Reedereien des Elbstromgebietes - die Neue Norddeutsche Fluß-Dampfschiffahrts-<br />

Gesellschaft (N.N.F.D.G.) und die Neue Deutsch-Böhmische Elbeschiffahrts-Gesellschaft (N.D.B.E.) - unterhielten<br />

wichtige Eildampfer-Linienverkehre zu den markantesten Plätzen entlang der Elbe und über Berlin hinaus ins<br />

ostdeutsche Stromgebiet. Befördert wurden Stückgüter aller Art. Zum Sammeln und Zwischenlagern der<br />

verschiedenartigen Güter unterhielten beide Gesellschaften im Hamburger Hafen eigene Kaianlagen, Kaischuppen und<br />

auch eigene Hafenschuten. Letztere mussten, wie üblich, entweder durch eigene oder angemietete Schlepper bei<br />

Bedarf verholt werden.<br />

Mit der Einführung des Dieselmotors entwickelten beide Gesellschaften einen völlig neuen Typ einer Hafenschute: ein<br />

von einem kleinen Dieselmotor angetriebenes stählernes Fahrzeug, welches darüber hinaus auch noch eigenes<br />

Ladegeschirr und eine Wellblechlukenabdeckung hatte. Diese neuen Fahrzeuge waren nun unabhängig von den<br />

üblichen Schleppern, konnten spontan ohne Zeitverlust überall hin dirigiert werden, sogar zu Kunden, die keine<br />

eigenen Ladegerätschaften besaßen!<br />

Während die N.D.B.E. um 1928 sieben derartige Motorschuten auf der Werft in Dresden-Laubegast erbauen ließ,<br />

orderte die N.N.F.D.G. 1924/25 vier Motorschuten bei der Werft von J.G. Hitzler in Lauenburg. Von dieser Werft hatte<br />

sie bereits 1914 die ersten beiden motorgetriebenen Schuten WESTHAFEN und OSTHAFEN erhalten und probeweise für<br />

Transporte im Berliner Hafenbereich eingesetzt.<br />

Die modernen, mit Dieselmotoren ausgerüsteten Schuten leisteten einen wichtigen Beitrag zur Hamburger<br />

Hafenschifffahrt. Sie waren teilweise bis in die 1950er Jahre in Betrieb.<br />

Geschichte der Motorschute SPREEHAFEN<br />

Die N.N.F.D.G. hatte das Schiff zusammen mit drei weiteren Neubauten bei der Werft J. G. Hitzler in Lauenburg<br />

bestellt. Es erhielt die Baunummer 421 und wurde 1925 abgeliefert. Die Kosten für den Neubau betrugen damals<br />

insgesamt 27.893,28 Mark.<br />

Bis 1953 blieb das Schiff im Hamburger Hafen unverändert im Einsatz. 1953 verkaufte die Reederei es an den<br />

Partikulier E. Pagel aus Hamburg. Fortan hieß das Schiff TANGERLAND, und der neue Eigner setzte es außerhalb des<br />

Hamburger Hafens auf der Oberelbe und manchmal auch auf den westdeutschen Kanälen ein. Dazu waren<br />

umfangreiche Veränderungen nötig: 1952 war bereits ein stärkerer 4-Takt Deutz-Dieselmotor mit 120 PS eingebaut<br />

worden; 1955 und 1962 wurde das Schiff auf 39,16 m und 49,20m verlängert. Damit vergrößerte sich die<br />

Tragfähigkeit auf 260 t bzw. 344 t. 1963 erfolgte nochmals eine Neumotorisierung mit einem 300 PS starken Daimler-<br />

Benz 4-Takt Dieselmotor.<br />

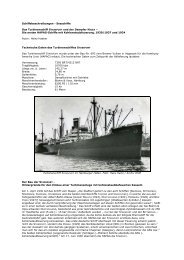

MS MARTHA ex SPREEHAFEN des Partikuliers Nürnberg im Bleckeder Hafen, 1989.<br />

Foto: W. <strong>Hinsch</strong>, Hohnstorf<br />

1975 verkaufte Pagel das Schiff an den Partikulier Willi Nürnberg aus Bleckede, der es unter dem Namen MARTHA<br />

weiterhin im Elberaum einsetzte. Im Rahmen einer europaweiten Abwrackaktion für Altfahrzeuge wurde das Schiff<br />

1991 bei der Firma Neumann in Hamburg verschrottet.

Schiffbau<br />

Der Schiffskörper entsprach in seinen Linien mit Ausnahme des Hecks der typischen Form einer Hamburger<br />

Hafenschute. Die Spanten waren gerundet und gingen mit einem Kimmradius von 400 mm in den flachen Boden über.<br />

Das Heck jedoch war entsprechend der Form maschinengetriebener Schiffe konstruiert. Die Hinterschiffslinien<br />

erlaubten einen guten Wasserzufluss zur Schiffsschraube und zum Einflächenruder.<br />

Generalplan eines typgleichen Schwesterschiffes der SPREEHAFEN.<br />

Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung<br />

des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e. V., Bestand U 7.3<br />

Die in Nietkonstruktion erstellte Außenhautbeplattung hatte im Bereich der Seitenwände eine Stärke von 7 mm, in der<br />

Kimm 8 mm und im Boden 7 mm. Die Spanten bestanden aus L 75x50x7mm. Die 180 mm hohen Bodenwrangen<br />

hatten eine Blechstärke von 6 mm mit Anschlusswinkeln 75x50x7 und L 50x50x6 mm als Gegenspant. Die 600 mm<br />

breite Gangbord bestand aus 6 mm Riffelblech, das anschließende Lukensüll war 600 mm hoch und hatte eine Stärke<br />

von 6 mm. Der Laderaumboden war mit einem Streck aus 50 mm starken Fichtenbohlen ausgelegt. Bei Spant 24 war<br />

der Laderaum durch ein stählernes Querschott unterteilt. Das Logis für die Besatzung befand sich in der Vorpiek.<br />

Antriebsanlage<br />

Der direkt mit der Schiffsschraube verbundene erste Antriebsmotor hatte eine Leistung von 35 PSe (!). Es handelte<br />

sich um einen einfachwirkenden MAN 4-Takt Dieselmotor mit 3 Zylindern von 150 mm Durchmesser und 220 mm<br />

Hub.<br />

Die Anordnung erfolgte im Heck in einem recht großzügig erscheinenden Maschinenraum mit versenktem<br />

Decksaufbau und Oberlicht. Wie auf dem Ablieferungsfoto erkennbar, wurde auch die auf dem Deck an der Vorkante<br />

des Maschinenraums angeordnete Ladewinde mittels Kettentrieb vom Hauptmotor angetrieben.<br />

Schwesterschiffe<br />

Neubau 340 WESTHAFEN 1914 (zunächst für Berlin)<br />

Neubau 341 OSTHAFEN 1914 (zunächst für Berlin)<br />

Neubau 413 MOLDAUHAFEN 1925<br />

Neubau 414 OBERHAFEN 1925<br />

Neubau 422 NIEDERHAFEN 1925<br />

Benutzte Quellen<br />

- Baulisten der Schiffswerft von J. G. Hitzler, Lauenburg<br />

- Geschäftsbücher der damaligen Zeit im Besitz der Werft<br />

- Hauptspantzeichnung der Werft, Nr. 0487, im Schiffahrtsarchiv des Vereins zur Förderung des Lauenburger<br />

Elbschiffahrtsmuseums e.V., Bestand U 7.8<br />

- Generalplan der Werft, Nr. 0424/2074, der Schute WESTHAFEN (Neubau 340) im Schiffahrtsarchiv des Vereins zur<br />

Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V., Bestand U 7.3<br />

- Halbmodell des Schwesterschiffes MOLDAUHAFEN (Modellsammlung Lauenburger Elbschiffahrtsmuseum)<br />

- Abwrackbescheinigung der Firma H. Neumann, Hamburg, vom 23.9.1992