ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society

ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society

ZGF Gorilla 3/2004 - Frankfurt Zoological Society

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

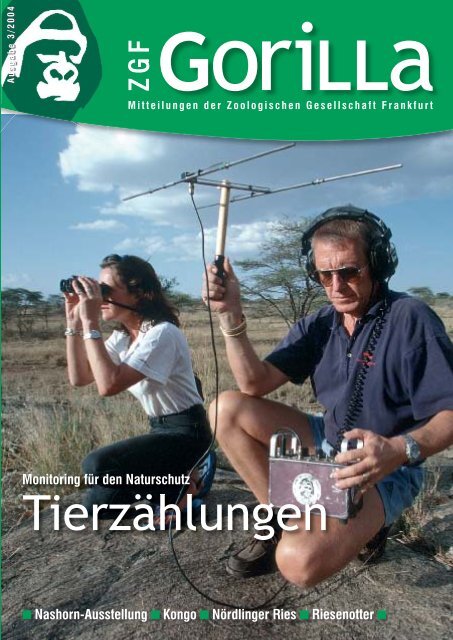

Ausgabe 3/<strong>2004</strong><br />

Z<strong>ZGF</strong> G F<br />

GoriLLa Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />

Monitoring für den Naturschutz<br />

Tierzählungen<br />

Nashorn-Ausstellung Kongo Nördlinger Ries Riesenotter

Vorstand & Stiftungsrat<br />

Vorstand der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> (<strong>ZGF</strong>)<br />

und Stiftungsrat der Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt<br />

(HbT):<br />

Gerhard Kittscher (Präsident <strong>ZGF</strong>; HbT)<br />

Dr. Christian R. Schmidt (Vizepräsident <strong>ZGF</strong>, HbT)<br />

Herrmann Clemm, Oberfinanzdirektor a.D. (HbT)<br />

IKH Prinzessin Alexandra von Hannover (<strong>ZGF</strong>, HbT)<br />

Dr. Rudolf Kriszeleit (HbT)<br />

Renate von Metzler (<strong>ZGF</strong>)<br />

Prof. Dr. Manfred Niekisch (<strong>ZGF</strong>)<br />

Generalkonsul Bruno H. Schubert (<strong>ZGF</strong>, HbT)<br />

Prof. Dr. Fritz Steininger (<strong>ZGF</strong>)<br />

Joachim Suchan (<strong>ZGF</strong>)<br />

Impressum<br />

Herausgeber:<br />

Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> von 1858 e.V.<br />

Alfred-Brehm-Platz 16, 60316 <strong>Frankfurt</strong><br />

Tel.: (069) 94 34 46 0 Fax: (069) 43 93 48<br />

E-Mail: info@zgf.de<br />

www.zgf.de<br />

Redaktion & Layout:<br />

Dipl.-Biol. Dagmar Andres-Brümmer,<br />

Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />

Tel.: (069) 94 34 46 11 Fax: (069) 43 93 48<br />

E-Mail: andres-bruemmer@zgf.de<br />

Redaktion des Zoo-Teils: Dr. Christian R. Schmidt<br />

Mit Beiträgen von: Dr. Christof Schenck (cs), Dagmar<br />

Andres-Brümmer (ab), Wolfgang Fremuth (wf), Antje<br />

Müllner (am), Paquita Hoeck (ph), Markus Borner (mb),<br />

Eva Barth (eb), Dr. Christian R. Schmidt (crs), sowie<br />

namentlich gekennzeichneten Autorinnen und Autoren.<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> (ehemals Mitteilungen) ist die Mitgliederzeitschrift<br />

der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong><br />

von 1858 e.V. Der Bezugspreis ist im Mitglieds beitrag<br />

enthalten.<br />

Erscheinungsweise: vierteljährlich<br />

Auflage: 5.000 Exemplare<br />

Druck: Hassmüller Graphische Betriebe, <strong>Frankfurt</strong>,<br />

gedruckt auf 100% Recyclingpapier<br />

Fotos: alle Bilder <strong>ZGF</strong> sofern nicht anders vermerkt<br />

Zeichungen: Abbildungen aus Brehms Tierleben<br />

von 1882 mit freundl. Genehmigung von Directmedia<br />

Publishing GmbH, Digitale Bibliothek<br />

Titelfoto: M. & A. Shah<br />

© <strong>ZGF</strong>; Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe<br />

und gegen Belegexemplar gestattet.<br />

Projekt des Monats<br />

In dieser Rubrik stellen wir<br />

Ihnen konkrete Projekte vor,<br />

die aktuell einer besonderen<br />

Unterstützung bedürfen.<br />

ding im Nördlinger Ries in Baden-<br />

Württemberg haben dank Jahrzehnte<br />

langem Einsatz ehrenamtlicher Naturschützer<br />

ihren ursprünglichen Feuchtwiesencharakter<br />

bewahren können (siehe Beitrag<br />

auf Seite 6). Sie bieten heute vielen<br />

Tieren und Pflanzen eine Heimat - denn<br />

diese Flächen sind im Besitz des Rieser<br />

Naturschutzvereins und der <strong>ZGF</strong>. Im Laufe<br />

des Jahres wollen der Verein und die <strong>ZGF</strong><br />

weitere Flächen aufkaufen, rund 3,4 Hektar<br />

Feuchtgrünland sollen so renaturiert<br />

werden.<br />

Für den Erwerb dieses Stückchens Natur<br />

vor der eigenen Haustür brauchen wir<br />

jedoch Ihre Unterstützung. Spenden können<br />

Sie ganz bequem mit dem beiliegenden<br />

Überweisungsträger, Stichwort: Nördlinger<br />

Ries.<br />

Nördlinger Ries Die Wiesen in Pfäfflingen und Wem

Liebe Leserinnen<br />

und Leser, liebe Mitglieder und<br />

Freunde der ZG F,<br />

Den Schwerpunkt dieses Heftes haben wir einem Thema gewidmet, das in fast allen<br />

unseren Projekten ebenfalls einen wichtigen Platz einnimmt, egal ob es sich um<br />

die Riesenotter im peruanischen Urwald oder die Huftiere in den Savannen Ostafrikas<br />

handelt. Der Fachbegriff dafür lautet Monitoring – die Überwachung von Tierbeständen<br />

und ihrem Lebensraum. So jedenfalls verstehen es die Biologen. Wenn Sie jedoch in diversen<br />

Lexika nach dem Begriff suchen, stoßen Sie auf recht unterschiedliche Erläuterungen.<br />

Für Mediziner verbirgt sich dahinter beispielsweise die Patientenüberwachung, für Geographen<br />

die Beobachtung und Kontrolle von Landschaften mittels Fernerkundung und Techniker<br />

nennen so die Beschallungstechnik für Bühnenkünstler.<br />

Trotz aller Unterschiede lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen. Allgemein versteht man<br />

unter Monitoring die Überwachung von Abläufen mit der Möglichkeit einzugreifen, sofern<br />

dies notwendig sein sollte. Genau darum geht es in unserer Naturschutzarbeit vor Ort. Wir<br />

wollen wissen, wo sich bedrohte Arten aufhalten, wie viele Individuen es noch gibt und wie<br />

die Bestände sich langfristig entwickeln. Wir versuchen einzugreifen, wenn menschlicher<br />

Einfluss dramatische Konsequenzen hat. Dafür ist es unabdingbar, das Monitoring langfristig<br />

durchzuführen. Nur so lässt sich erkennen, was menschlichen Ursprungs ist und was<br />

auf natürlichen Schwankungen basiert. Nur so lassen sich Erfolge und Misserfolge messen.<br />

Erst mit ihrem speziellen Ansatz, Projekte oft über Jahrzehnte durchzuführen, erschließen<br />

sich für die <strong>ZGF</strong> und ihre Partner die Möglichkeiten eines sinnvollen Monitorings. Was für<br />

die <strong>ZGF</strong> mit den ersten Tierzählungen von Bernhard und Michael Grzimek in der Serengeti<br />

begann, ist heute aus kaum einem Projekt mehr wegzudenken. Begleiten Sie uns mit diesem<br />

Heft zu den Tierzählern an die Flüsse Amazoniens und in die Savanne der Serengeti.<br />

Herzlichst, Ihr<br />

Dr. Christof Schenck, <strong>ZGF</strong> Geschäftsführer<br />

Inhalt 3/<strong>2004</strong><br />

<strong>ZGF</strong> Notizen<br />

Projekthäppchen 2<br />

Auf Darwins Spuren 3<br />

Notizen aus Afrika 4<br />

Aus den Projekten<br />

Das Brachvogelparadies 6<br />

99 Nashörner & eifrige Naturforscher 7<br />

Dramatische Entwaldung im Kongo 9<br />

Schwerpunkt Tierzählung<br />

Gnuwanderung: Dem Grün entgegen 13<br />

Luftzählung: Elefanten auf elf Uhr 16<br />

Riesenotter: Zeigt her eure Kehlen 18<br />

<strong>ZGF</strong> intern<br />

Vortragsreihe Biodiversität 20<br />

Herbstexkursion für Mitglieder 22<br />

Aus dem Zoo <strong>Frankfurt</strong><br />

Nilpferd & <strong>Gorilla</strong> Nachwuchs 24<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Editorial<br />

1

<strong>ZGF</strong> aktuell<br />

Für ihre Verdienste um die Erhaltung der<br />

Mönchsgeier auf Mallorca, wurde Evelyn<br />

Tewes vor Kurzem von der Inselzeitung<br />

„Diario de Mallorca“ mit einem Preis<br />

bedacht. Eine schöne Anerkennung für<br />

viel persönlichen Einsatz.<br />

2 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

ProjektHäppchen<br />

Kurzmeldungen aus den <strong>ZGF</strong> Projekten<br />

Mönchsgeier<br />

Adoptiveltern gesucht<br />

Das Jahr <strong>2004</strong> war ein Rekordjahr für<br />

die Mönchsgeier auf Mallorca. Sieben<br />

Nestlinge konnten Evelyn Tewes und<br />

ihr Team aus dem Mönchsgeierprojekt bei<br />

der Nachzucht im Freiland<br />

zählen. Das ist die höchste<br />

Nachwuchsquote in den letzten<br />

20 Jahren. Vier der Jungvögel<br />

konnten bereits beringt<br />

und markiert werden.<br />

Um den Nachwuchs in den<br />

Bergen zukünftig gut im Auge<br />

behalten zu können, haben<br />

sich die Tewes und ihr Partner<br />

Juan Sanchez in diesem Jahr<br />

etwas Neues einfallen lassen.<br />

Für 3.000 Euro im Jahr bieten<br />

sie Privatpersonen sowie Firmen an, einen<br />

der Nestlinge zu „adoptieren“. Mit dem<br />

Geld lässt sich die Markierung und das so<br />

genannte Monitoring der Tiere finanzieren,<br />

d.h. die kontinuierliche Beobachtung<br />

der Vögel über einen langen Zeitraum. Die<br />

Adoptiv elten dürfen dem Geier einen Namen<br />

geben und erhalten regelmäßig Beobachtungsberichte,<br />

so dass sie stets<br />

auf dem Laufenden sind, wie es „ihrem<br />

Geier“ in den Tramuntanabergen geht.<br />

Bartgeier<br />

Ausflug in die Berge<br />

Auch in diesem Sommer konnten<br />

wieder acht junge Bartgeier<br />

im Alpenraum freigelassen werden.<br />

Vier Junggeier wurden im Mai/Juni in Italien<br />

(Argentera/Cuneo und Martell/Südtirol)<br />

in ihren neuen Lebensraum entlassen, zwei<br />

Tiere auf der Doran-Alp im französischen<br />

Hochsavoyen und zwei im österreichischen<br />

Kals Anfang Juli. Mittlerweile haben<br />

16 Paare feste Brutterritorien im Alpenraum<br />

bezogen. Allerdings haben nur acht Paare<br />

in diesen Territorien gebrütet und insgesamt<br />

wurden dieses Jahr fünf Jungvögel in Freiheit<br />

geboren. Besonders erfolgreich waren<br />

die Bartgeier auf der italienischen Alpenseite,<br />

dort sind drei Jungvögel geschlüpft,<br />

in Frankreich zwei. Leider waren die übrigen<br />

Brutpaare nicht so erfolgreich. Über die<br />

Gründe lässt sich nur mutmaßen.<br />

Die Zahl der im Alpenraum freigesetzten<br />

Bartgeier ist damit auf insgesamt 129 gestiegen.<br />

Weit über 80 Tiere werden in einem<br />

internationalen Monitoringprogramm<br />

ständig beobachtet. Um die Tiere im Flug<br />

mit dem Fernglas identifizieren zu können,<br />

werden den Junggeiern die Schwung- bzw.<br />

die Schwanzfedern mit Haarfärbemittel gebleicht.<br />

So hat jedes Tier seine individuelle<br />

Markierung. Wer markierte Geier beobachtet,<br />

kann seine Sichtung dem Internationalen<br />

Monitoringzentrum per E-Mail mitteilen:<br />

monitoring@aon.at. Über den aktuellen<br />

Bartgeierbestand und das Monitoring kann<br />

man sich außerdem im Internet informieren:<br />

www.bartgeier.ch/monitoring<br />

Die Karte zeigt die Entfärbungsmuster<br />

in den Schwanz- und Schwungfedern der<br />

Junggeier, die im Sommer <strong>2004</strong> ausgewildert<br />

wurden. (wf)

Wildkatzen<br />

Wanderwege schaffen<br />

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt<br />

(DBU) hat ein umfangreiches Projekt<br />

zur Vernetzung von Wildkatzenlebensräumen<br />

zwischen den Bundesländern Thüringen,<br />

Bayern und Hessen bewilligt. Das<br />

Projekt läuft zunächst über drei Jahre und<br />

hat das Ziel, geeignete Wanderkorridore für<br />

die isolierte Wildkatzenpopulation im thüringischen<br />

Nationalpark Hainich zu schaffen.<br />

Hierdurch soll den Katzen die Wanderung in<br />

den Thüringer Wald, aber auch nach Bayern<br />

und Hessen ermöglicht werden. Wanderhindernisse<br />

müssen abgebaut bzw. umgestaltet<br />

werden, um den Katzen den Weg in<br />

die noch unbesiedelten Gebiete zu ermöglichen.<br />

Das Projekt wird vom BUND-Thüringen<br />

getragen und von dem Diplombiologen<br />

Thomas Möhlich geleitet, der bereits seit<br />

vielen Jahren mit Wildkatzen arbeitet. (wf)<br />

Pinguine<br />

Einsatz in Chile gefragt<br />

Auf Darwins Spuren<br />

Aktuelles aus dem Galápagos Archipel<br />

Seegurkenkrieg<br />

Am 3. August <strong>2004</strong> genehmigte die<br />

Autoridad Interinstitucional de Manejo<br />

(AIM) als höchstes Entscheidungsgremium<br />

zur Regulation der Ressourcennutzung<br />

im Marine Reservat den<br />

Seegurkenfang für 60 Tage ab dem 12.<br />

August. Es gelten die bisherigen Bestimmungen<br />

einer Fangquote von 4 Millionen<br />

Tieren bei 20 cm Mindestgröße.<br />

Zudem wird es 2005/2006 keinen Fang<br />

geben, und für einige Regionen gelten<br />

Fangverbote. Die Freigabe erfolgte auf<br />

Druck der Fischer. Sie hatten Verfassungsklage<br />

eingereicht, nachdem sie<br />

die ursprüngliche Fangsaison vom 31.<br />

Mai an und die festgelegten Restriktionen<br />

nicht akzeptiert hatten. Die Klage<br />

hatte dazu geführt, dass während des<br />

laufenden Verfahrens kein Fang erlaubt<br />

war. Die Fischer hatten sich selbst ein<br />

Bein gestellt.<br />

Jetzt wird nach alternativen Einkommensquellen<br />

für die Fischer gesucht, da<br />

F ür den Zeitraum zwischen Ende Oktober<br />

<strong>2004</strong> und Anfang Februar 2005 sucht<br />

die chilenische Fundacíon Otway freiwillige<br />

Helfer für den Pinguinschutz. Die Helfer<br />

überwachen Brutkolonien von Magellan-<br />

und Humboldtpinguinen in einer kleinen<br />

Bucht im Nordwesten der chilenischen Insel<br />

Chiloé und betreiben Aufklärungsarbeit<br />

bei Touristen. Wichtige Voraussetzungen<br />

sind neben körperlicher Fitness und der<br />

Bereitschaft anzupacken, Grundkenntnisse<br />

in Spanisch sowie die Beherrschung einer<br />

weiteren Fremdsprache. Geboten werden<br />

freie Unterkunft und Verpflegung, sowie<br />

eine spannende Arbeit. Ausführliche Informationen<br />

finden Sie auf unserer Webseite<br />

www.zgf.de. Die Zoologische Gesellschaft<br />

<strong>Frankfurt</strong> unterstützt auch in diesem Jahr<br />

die Arbeit der Otway Stiftung in Chile. (ab)<br />

deutlich wird, dass es für die 1.000 lizensierten<br />

Fischer auf Galápagos, von denen<br />

ein Großteil erst in den letzten Jahren und<br />

Monaten zugewandert ist, keine nachhaltige<br />

Nutzung mariner Ressourcen geben kann.<br />

Aus Sicht der <strong>ZGF</strong> ist dies ein wichtiger Ansatz,<br />

der allerdings voraussetzt, dass zuerst<br />

die Einwanderungsgesetze für Galápagos<br />

konsequent umgesetzt werden, sonst strömen<br />

wie bisher ungebremst Menschen vom<br />

Festland nach Galápagos. (cs)<br />

Problemfall Ziege<br />

In der Ausgabe 2/04 des <strong>ZGF</strong>-<strong>Gorilla</strong> hatten<br />

wir vom endlosen Kampf gegen die unzäh-<br />

ligen Ziegen auf der Insel Isabela berichtet.<br />

Nun haben die Ziegenjäger eine<br />

erste Zwischenbilanz vorgelegt. Bislang<br />

wurden auf Isabela 500.000 Ziegen geschossen.<br />

Weitere 400.000 Tiere leben<br />

laut Schätzungen noch im Norden der<br />

Insel.<br />

Die Ziegen zerstören den Lebensraum<br />

für die einmaligen Galápagos Riesenschildkröten,<br />

indem sie großflächig alles<br />

kahl fressen. (am)<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

<strong>ZGF</strong> aktuell<br />

3

<strong>ZGF</strong> aktuell<br />

Foto: R. Faust<br />

Vom Nördlichen Breitmaulnashorn<br />

(Ceratotherium simum cottoni) leben<br />

schätzungsweise noch 17-22 Individuen<br />

im Garamba Nationalpark im Kongo. Das<br />

ist alles was von etwa 2.250 Tieren in<br />

den 60er Jahren noch übrig ist. Wenn<br />

die Krise im Garamba anhält, könnte das<br />

in Kürze das endgültige Aus für diese<br />

Unterart bedeuten. Das Foto zeigt ein<br />

Nördliches Breitmaulnashorn aus einer<br />

lang ausgelöschten Population im Sudan<br />

- aufgenommen in den 1960er Jahren.<br />

4 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Notizen aus Afrika<br />

aus den <strong>ZGF</strong> Projekten & darüber hinaus<br />

DR Kongo<br />

Dramatische Wilderei auf<br />

seltene Nashörner im Kongo<br />

Aus dem Kongo wollen zurzeit überhaupt<br />

keine guten Nachrichten kommen. Arabische<br />

Reitermilizen, die in der sudanesischen<br />

Dafur Region eine humanitäre<br />

Katastrophe heraufbeschworen haben, treiben<br />

auch in der Demokratischen Republik<br />

Kongo ihr Unwesen und wildern dort massiv<br />

Nashörner und Elefanten. Wie Fraser Smith<br />

vom Garamba National Park Project berichtet,<br />

fallen die berittenen Milizen von Norden<br />

her in den kongolesischen Garamba Nationalpark<br />

ein und transportieren mit Eselskaravanen<br />

ganze Berge von Elfenbein und<br />

Nashorn-Horn in Richtung Sudan davon.<br />

Fraser Smith hatte Anfang August öffentlich<br />

Alarm geschlagen, nachdem bei einer<br />

Befliegung des Gebietes die ganze Dramatik<br />

der Lage sichtbar geworden war. Etwa 14-<br />

19 Individuen des Nördlichen Breitmaulnashorns<br />

sind in den letzten 14 Monaten<br />

gewildert worden. Das mag nicht dramatisch<br />

viel klingen, ist es aber, wenn man<br />

weiss, dass dies über die Hälfte des Bestandes<br />

ist, den es von dieser Art weltweit<br />

überhaupt noch gibt. Smith geht nach den<br />

Ergebnissen der Beobachtungen aus der<br />

Luft davon aus, dass im Moment noch etwa<br />

17-22 Tiere der Art im Park leben. „Wir wissen,<br />

dass seit der Befliegung noch ein weiteres<br />

Nashorn geschossen wurde und dass<br />

in den letzten Tagen weitere Wilderer beobachtet<br />

wurden, wie sie in den Park kamen“,<br />

sagt Smith. Zwei arabische Milizionäre<br />

seien bei einer Schießerei mit Parkrangern<br />

ums Leben gekommen, ebenso wie zwei<br />

Ranger. Zahlreiche weitere Ranger wurden<br />

bisher in Kämpfen mit Wilderen verletzt.<br />

Der kriegsgeschüttelte Kongo ist das<br />

drittgrößte Land Afrikas und gehört zu den<br />

Ländern mit einer enormen biologischen<br />

Vielfalt. „Wir haben 23 Jahre lang dafür<br />

gekämpft, die Nashörner und Elefanten<br />

im Garamba zu retten“, sagt Kes Hillman<br />

Smith vom Garamba Projekt, „und jetzt,<br />

wo endlich Frieden in die Region zu kommen<br />

scheint, eskaliert die Ausbeutung der<br />

großen Säuger.“<br />

Während das Südliche Breitmaulnashorn<br />

heute wieder in großen Beständen vorkommt,<br />

ist das Nördliche Breitmaulnashorn<br />

extrem selten und entsprechend hochgradig<br />

vom Austerben bedroht. In den 1960er<br />

Jahren lebten noch geschätzte 2.250 Tiere<br />

der Unterart in fünf afrikanischen Staaten.<br />

Heftige Wilderei reduzierte sie bis zum Jahr<br />

1984 auf etwa 15 Tiere - alle im Garamba<br />

Nationalpark. „Die Schutzbemühungen<br />

zeigten vor dem Krieg bereits ihre Wirkung.<br />

Mitte der 1990er Jahre hatten sich Elefanten<br />

und Rhinos im Garamba wieder verdoppelt.<br />

Aber mit den aktuellen Ereignissen laufen<br />

wir Gefahr, auch die letzten verbleibenden<br />

Nashörner zu verlieren“, sagt Smith. (ab)<br />

Serengeti<br />

Zwei kleine Nashörnchen<br />

G ute Nachrichten in Sachen Nashornnachwuchs<br />

gibt es aus der Serengeti<br />

und dem Ngorongoro Krater. Im Krater hat<br />

die Spitzmaulnashornkuh „Papagena“ ihr<br />

erstes Kalb bekommen. Die Population ist<br />

mit dem kleine Bullen auf 18 Tiere angewachsen.<br />

Auch die Serengeti kann junges<br />

Mutterglück vermelden, „Seronera“ bekam<br />

Ende Juli ihren ersten Nachwuchs. Damit<br />

leben nun 13 Spitzmaulnashörner im Moru-<br />

Gebiet des Nationalparkes. (mb)

Serengeti<br />

Großer Managementplan<br />

Seit Januar 2003 ist in der Serengeti ein<br />

intensiver Prozess zur Erarbeitung eines<br />

so genannten „General Management Plans“<br />

im Gange. In diesem wird die langfristige<br />

Perspektive und Politik zur Entwicklung des<br />

Serengeti National parkes festgeschrieben.<br />

Der zweite Workshop des inter disziplinären<br />

Planungsteams mit Vertretern u.a. der <strong>ZGF</strong><br />

und des Nationalparkes fand im August<br />

in Tansania statt. Der Managementplan<br />

schreibt zum einen die strategische Ausrichtung<br />

der Naturschutzpolitik für den Park<br />

fest, gibt aber auch ganz konkrete Handlungschritte<br />

im Drei-Jahres-Rhythmus vor.<br />

Abweichend von der bisherigen Politik wird<br />

in dem neuen Plan in der Zielsetzung des<br />

Nationalparks explizit die Rolle des Parkes<br />

für die Entwickung der Gemeinden im<br />

Umland herausgehoben. Nicht nur die nationale<br />

und internationale Bedeutung des<br />

Schutzgebietes und seiner einzig artigen<br />

Lebensräume und biologischen Vielfalt wird<br />

gewürdigt, sondern auch der kulturelle Wert<br />

für die Menschen im Umfeld des Parks festgeschrieben.<br />

Der langwierige Prozess der Erstellung<br />

des Managementplans liegt in den Händen<br />

des Conservation Development Centers in<br />

Nairobi. Finanziert wird er mit Mitteln<br />

der Zoologischen Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong>.<br />

Neu im Team<br />

Projektleiter in Äthiopien<br />

Seit Anfang diesen Jahres ist die lange<br />

Liste der <strong>ZGF</strong>-Projekte um noch eines<br />

reicher - das neue Bale Mountains<br />

Schutzprojekt in Äthiopien. Alastair Nelson,<br />

der durch seine Arbeit<br />

in verschiedenen<br />

Natur schutzprojekten<br />

in zahlreichen Ländern<br />

Afrikas trotz seiner<br />

jungen Jahre über<br />

viel Erfahrung verfügt,<br />

zog im Mai nach Äthi-<br />

Bergnyala<br />

opien, um fortan seine<br />

neue Aufgabe als <strong>ZGF</strong>-<br />

Projektleiter anzupacken. Ziel des Projektes<br />

ist die Entwicklung eines gut geführten und<br />

sicheren Bale Mountains Nationalpark.<br />

Die Bale Berge sind das größte zusammenhängende<br />

afroalpine Gebiet Afrikas.<br />

Neben noch unerforschten tropischen Wäldern,<br />

beherbergen die Bale Berge die Hälfte<br />

der letzten 3.000 Bergnyalas (Tragelaphus<br />

buxtoni), einer endemischen Antilope, und<br />

etwa 300 der insgesamt rund 500 Äthiopischen<br />

Wölfe (Canis simensis) sowie viele<br />

weitere äthiopische Endemiten. Des weiteren<br />

entspringen dem Gebiet drei beachtliche<br />

Flüsse, die etwa eine Million Menschen<br />

in Südostäthiopien und Süd- und Zentralsomalia<br />

mit Wasser versorgen. Gut zu wissen,<br />

dass ein großer Teil dieses einzigartigen Gebietes<br />

(2.200 km²) durch den Bale Mountains<br />

Nationalpark geschützt ist – könnte<br />

man meinen. Leider ist der Parkschutz in<br />

Schwierigkeiten. Eine zunehmende Zahl<br />

von Menschen und deren Nutztiere leben<br />

im Park, überbeanspruchen dessen natürliche<br />

Ressourcen und schleppen Krankheitserreger<br />

ein. Zudem ist der rechtliche Status<br />

des Nationalparks aufgrund neuer politischer<br />

Ver hältnisse ungewiss, und die derzeitige<br />

Parkverwaltung fühlt sich mit der<br />

Kontrolle dieser Gefahren überfordert. Deshalb<br />

haben sich Alastair Nelson und die <strong>ZGF</strong><br />

zum Ziel gesetzt, die Parkkräfte zu stärken,<br />

die dort lebenden Menschen in die Aktivitäten<br />

des Parks sowie in die aus dem Park<br />

resultierenden Gewinne (z.B. durch Tourismus)<br />

mit ein zubinden. Glücklicherweise ist<br />

die Lokalregierung von dem Projekt begeistert<br />

und unterstützt es so gut es geht. (ph)<br />

Abgeholzt<br />

von Andreas Güde<br />

Der Brite Alastair Nelson ist seit Kurzem als<br />

Projektleiter für die <strong>ZGF</strong> in Äthiopien. Der<br />

Biologe hat zuvor schon in Botswana, Südafrika,<br />

Mosambique, Kenia und Äthiopien<br />

gearbeitet und spricht mehrere afrikanische<br />

Sprachen.<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

<strong>ZGF</strong> aktuell<br />

5

aus den Projekten<br />

6 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Schwäbisches Brachvogelparadies<br />

Die hellen Balken zeigen die lang fristig<br />

stabile Entwicklung des Großen Brachvogels<br />

auf den renaturierten Flächen<br />

von 1965 bis heute. Die dunklen<br />

Balken verdeutlichen den Absturz der<br />

Art auf der Vergleichs fläche. Oben:<br />

Feuchte Flächen im Nördlinger Ries<br />

Seit gut 25 Jahren unterstützt die <strong>ZGF</strong> ein Renaturierungsprojekt im schwäbischen<br />

Nördlingen. Von Wolfgang Fremuth.<br />

Wiesenbrütende Vögel haben in den<br />

vergangenen Jahren überall erhebliche<br />

Bestandseinbrüche hinnehmen<br />

müssen. Der Grund hierfür liegt<br />

in einer Intensivierung der Landnutzung.<br />

Feuchtwiesen wurden trocken gelegt, teilweise<br />

sogar zu Ackerflächen oder zu Baugebieten<br />

umgewandelt. Dadurch wurde ihr<br />

Charakter als Lebensraum dramatisch verändert.<br />

Darunter hatten nicht nur die Wiesenbrüter<br />

der Vogelwelt erheblich zu leiden,<br />

sondern auch die Amphibien-, Reptilien-<br />

und Insektenfauna.<br />

Die Wiesen in Pfäfflingen und Wemding,<br />

im so genannten Nördlinger Ries liegen<br />

etwa fünf Kilometer nördlich des schwäbischen<br />

Städtchens Nördlingen. Sie haben zu<br />

einem guten Teil den ursprünglichen Charakter<br />

von Feuchtgrünland bewahrt. Das<br />

durch einen Meteoriteneinschlag entstandene<br />

Nördlinger Ries war über eine lange<br />

Zeit durch ausgedehnte Feuchtwiesen geprägt.<br />

Diese waren Brutgebiet des Großen<br />

Brachvogels, des Kiebitz, der Bekassine<br />

und anderer Wiesenbrüter. Durch die Trockenlegung<br />

der Riedwiesen hätten diese<br />

Vogelarten ihren Lebensraum fast verloren,<br />

wenn es da nicht die Aktivisten der<br />

Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried und<br />

des Rieser Naturschutzvereins gäbe. Seit<br />

Anfang der 1980er Jahre bemühen sich<br />

die Ehrenamtlichen des Vereins unter der<br />

Leitung von Johannes Ruf, die wertvollen<br />

Riedwiesen aufzukaufen und in ihren ursprünglichen<br />

Zustand zurückzuversetzen.<br />

Die <strong>ZGF</strong> unterstützt dieses Vorhaben bereits<br />

seit 1981. Mittlerweile sind die beiden<br />

Rieser Naturschutzvereine Eigentümer<br />

von über 250 Hektar der sensiblen Feuchtgrünländereien<br />

und erste Renaturierungsmaßnahmen<br />

wurden begonnen.<br />

Seit Mitte der sechziger Jahre beobachten<br />

die Aktiven der beiden örtlichen<br />

Naturschutzvereine den Bestand der Wiesenbrüter<br />

in und außerhalb ihres Projektgebietes.<br />

Anhand der Bestände des<br />

Großen Brachvogels zeigte sich die Wirksamkeit<br />

ihrer Maßnahmen sehr deutlich. In<br />

einem Vergleichsgebiet entlang des Flusses<br />

Wörnitz beobachteten die Rieser Naturschützer<br />

den dramatischen Rückgang<br />

der Bachvogelbruten. Dort war der Flusslauf<br />

aktiv vertieft worden, und die folglich<br />

austrocknenden Feuchtwiesen waren für<br />

den Brachvogel zunehmend unattraktiv geworden.<br />

Verschärft wurde die Bestandssituation<br />

durch die Ende der 1960er und Anfang<br />

der 1970er Jahre durchgeführte Flurbereinigung,<br />

die zu Trockenlegung und Intensivierung<br />

der Grünlandproduktion führte. Auf<br />

den renaturierten Flächen der beiden Rieser<br />

Naturschutzorganisationen konnten sich die<br />

Bestände des Großen Brachvogels stabilisieren.<br />

Ein sehr schöner Erfolg jahrelanger<br />

privater Naturschutzarbeit. Durch eine Förderung<br />

des Bayerischen Naturschutzfonds<br />

ist es den Rieser Ehrenamtlichen gelungen,<br />

für insgesamt sechs Jahre Mittel zum weiteren<br />

Ankauf wertvoller Flächen zu erhalten.<br />

Die Zoologische Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> unterstützt<br />

auch diesen Abschnitt des Projektes<br />

(siehe auch Projekt des Monats).

99 Nashörner<br />

und eifrige Naturforscher<br />

In dem gemeinsamen Projekt „Globalen Naturschutz lokal erleben“ versuchen<br />

<strong>ZGF</strong> und Zoo <strong>Frankfurt</strong> die weltweite Naturschutzarbeit der <strong>ZGF</strong> in spannender<br />

und unterhaltsamer Weise den Besuchern des Zoos nahe zu bringen. Im Sommer<br />

wurde die interaktive Ausstellung zum Schutz der Nashörner eröffnet und beim Tag<br />

der Artenvielfalt gab es überraschende Entdeckungen. Von Eva Barth.<br />

Als Mitte Mai Nashorn Hama vom Zoo<br />

<strong>Frankfurt</strong> nach Südafrika reiste, war<br />

das öffentliche Interesse groß. Das<br />

Thema Schutz der Nashörner war in allen<br />

Zeitungen und die Zoobesucher fragten neugierig<br />

nach. Warum wird denn der <strong>Frankfurt</strong>er<br />

Nachwuchs nach Südafrika gebracht?<br />

Was hat das mit der Wiederansiedlung in<br />

Sambia zu tun? Und wie bekommt man ein<br />

dickköpfiges Nashorn in seine Transportkiste?<br />

Diese und noch mehr Fragen beantwortet<br />

seit Anfang Juli die neue Ausstellung<br />

„Die Rückkehr der Nashörner“ auf unterhaltsame<br />

Art und Weise.<br />

Wer neugierig durch die Gucklöcher in<br />

den originalgetreuen Nachbau einer Nashorn-Transportkiste<br />

schaut, bekommt die<br />

Geschichte von Akura erzählt: Dieses Nashorn<br />

wurde als erstes von <strong>Frankfurt</strong> nach<br />

Südafrika gebracht und hat im August 2003<br />

in der Wildnis Nachwuchs bekommen - eine<br />

weltweite Premiere für ein ehemaliges Zoonashorn.<br />

Drei „<strong>Frankfurt</strong>er Mädels“ wurden<br />

bisher nach Südafrika gebracht. Im Tausch<br />

stellten die südafrikanischen Nationalparks<br />

Tiere zur Wiederansiedlung in Sambia zur<br />

Verfügung. Dieser Ringtausch wird auf einer<br />

großen Weltkarte erläutert und macht klar,<br />

welchen wichtigen Beitrag die <strong>Frankfurt</strong>er<br />

Zootiere für die Erhaltung ihrer Art leisten.<br />

Schüler halfen bei der Konzeption<br />

Damit „Die Rückkehr der Nashörner“ gut<br />

beim Publikum ankommt und auch von jüngeren<br />

Menschen verstanden wird,<br />

haben Schülerinnen und Schüler<br />

bei der Konzeption mitgewirkt. Die<br />

siebten Klassen der Wöhlerschule in<br />

<strong>Frankfurt</strong> und zwei Klassen des Hessenkollegs<br />

aus Wiesbaden haben<br />

Textentwürfe studiert, Bilderpräsentationen<br />

begutachtet und spielerische<br />

Elemente getestet. Viele Vorschläge<br />

der Schüler wurden in die Ausstellung<br />

übernommen. Während der Eröffnung<br />

bemalten diese Schüler<br />

99 Gipsnashörner in individueller<br />

Weise. Sie zeigten damit: Auch wenn<br />

auf den ersten Blick ein Nashorn dem anderen<br />

gleicht, jedes ist doch einzigartig.<br />

Die Erlebnis-Station zum Schutz der<br />

Nashörner ist die erste von zwei Zoo-Ausstellungen,<br />

die im Rahmen des Projektes<br />

„Globalen Naturschutz lokal erleben“<br />

verwirklicht wurde. Ziel dieses Kooperati-<br />

Blick in die Kiste: Hinter den Gucklöchern<br />

verbirgt sich die spannende Geschichte<br />

von Akuras Reise nach Afrika.<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

aus den Projekten<br />

7

aus den Projekten<br />

Den Forschergeist zu wecken und auf die<br />

kleinen Wunder der Natur vor unserer<br />

Haustür aufmerksam zu machen, ist das<br />

Ziel des GEO-Tages der Artenvielfalt. Am<br />

12. Juni wurde er zum sechsten Mal vom<br />

Hamburger Magazin GEO veranstaltet.<br />

Über 200 Projekte waren bundesweit<br />

angemeldet worden. Überall erforschten<br />

an diesem Juniwochenende Schülergruppen,<br />

Hausfrauen, Wissenschaftler,<br />

Vereine, Sportskollegen oder Naturfreunde<br />

die Kleinode der Natur oder schauten auf<br />

scheinbar tristen Plätzen nach Lebendigem.<br />

In <strong>Frankfurt</strong> gab es<br />

nur eine einzige<br />

Aktion: die im Zoo<br />

<strong>Frankfurt</strong>. Übrigens<br />

die einzige in einem<br />

Zoo.<br />

8 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

onsprojektes von Zoo und <strong>ZGF</strong> ist es, mit<br />

verschiedenen Aktionen Aufmerksamkeit<br />

auf die Notwendigkeit internationaler Naturschutzarbeit<br />

zu lenken. „Zwischen Zoo und<br />

Zoologischer Gesellschaft <strong>Frankfurt</strong> besteht<br />

eine traditionsreiche und enge Verbindung“,<br />

sagte <strong>ZGF</strong>-Präsident Gerhard<br />

Kittscher bei der Ausstellungseröffnung.<br />

„Diese für Deutschland einzigartige Kombination<br />

einer international tätigen Naturschutzorganisation<br />

und eines städtischen<br />

Zoos soll der Öffentlichkeit transparent gemacht<br />

werden“. Die Erhaltung biologischer<br />

Vielfalt als Grundlage des Lebens auf unserer<br />

Erde steht dabei im Mittelpunkt. Doch<br />

nicht nur mittels Ausstellungen, sondern<br />

mit den eigenen Händen wollte das Projekt<br />

den Zoobesuchern Mitte Juni Natur vermitteln.<br />

Anlässlich des bundesweiten GEO Tages<br />

der Artenvielfalt durften die Besucher<br />

erkunden, welche Arten neben den „offiziellen<br />

Zootieren“ noch im Zoo leben.<br />

Bergmolche im Kamelgraben<br />

So etwas hatte der junge Zebrahengst<br />

im Zoo <strong>Frankfurt</strong> noch nicht erlebt! Ein gutes<br />

Dutzend Kinder machte sich mit großen<br />

Keschern im Wassergraben seines Geheges<br />

zu schaffen. Die ganze Aufmerksamkeit<br />

galt dem Fang in ihren Netzen: Unter der<br />

Anleitung eines Experten der HGON (Hessische<br />

Gesellschaft für Ornithologie und<br />

Naturschutz) fischten die Freilandforscher<br />

allerlei Kurioses aus dem seichten Nass.<br />

Käfer, Fische und Schnecken wurden vorsichtig<br />

in Aquarien gesetzt, bestaunt und<br />

bestimmt. Die Sensation waren unbestrit-<br />

ten die vielen Bergmolche, die sich in dieser<br />

außergewöhnlichen Umgebung richtig<br />

wohlzufühlen schienen. Nicht nur das Leben<br />

im Wasser wurde näher unter die Lupe<br />

genommen: Insektenkundler des entomologischen<br />

Vereins Apollo kescherten in den<br />

Wiesen des Zoos, und bei der Station des<br />

Kindermuseums des Historischen Museums<br />

wurden eifrig Forscherbögen ausgefüllt<br />

und Pflanzen gepresst. Mit ein wenig Hilfestellung<br />

wurde das Bestimmen der Pflanzen<br />

zum Kinderspiel. Der Blick durch das<br />

Binokular öffnete Jung und Alt neue Welten:<br />

„Das ist ja alles voller Blüten“ staunte<br />

die neunjährige Hannah.<br />

Die Aktionen zum Tag der Artenvielfalt,<br />

die Nashorn-Ausstellung und die neue Veranstaltungsserie<br />

zur biologischen Vielfalt<br />

(siehe Veranstaltungsprogramm Seite 20)<br />

sind Bestandteile des Projektes „Naturschutz<br />

erleben“ und werden mit Mitteln der<br />

Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.

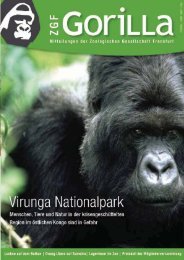

Dramatischer Kahlschlag<br />

Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit begann im Kongo im Mai/Juni der systematische<br />

Angriff auf ein UNESCO Weltnaturerbe. Innerhalb kurzer Zeit wurden<br />

rund 15 km² Wald im Virunga Nationalpark, dem Refugium der letzten Berggorillas,<br />

gerodet. Massiver Druck von Naturschutzorganisationen konnte dem Abholzen<br />

zwar vorläufigen Einhalt gebieten, die Lage in der Region bleibt jedoch äußerst<br />

prekär. Von D. Andres-Brümmer.<br />

Die letzte Ausgabe unseres <strong>ZGF</strong>-<strong>Gorilla</strong>s,<br />

in der Robert Muir und Helen<br />

Hague ihre neue Aufgabe als <strong>ZGF</strong>-<br />

Projektleiter im Kongo schildern war gerade<br />

gedruckt, da erreichten uns in <strong>Frankfurt</strong> zunehmend<br />

beängstigende E-Mails aus dem<br />

Kongo. Robert und Helen hatten gerade angefangen,<br />

sich in ihre neue Aufgabe, die<br />

Koordination des <strong>Gorilla</strong>sschutzes im Virunga<br />

Nationalpark, einzufinden, da kam<br />

es im Mai und Juni auf der kongolesischen<br />

Seite des Nationalparks zu heftigen<br />

Unruhen und Überfällen<br />

durch Milizen, Militär<br />

und ruandische Siedler.<br />

Im Verlauf der Unruhen<br />

wurden 15 Quadratkilometer<br />

des wertvollen<br />

und geschützten Waldes<br />

kurzerhand abgeholzt.<br />

Das Holz wurde zu kontinuierlich<br />

steigenden<br />

Preisen verkauft, das gerodete<br />

Land sofort landwirtschaftlich<br />

genutzt.<br />

Das betroffene Gebiet,<br />

der Mikeno Sektor, ist ein wichtiges Nahrungsgebiet<br />

für die <strong>Gorilla</strong>s. Denn in den<br />

Wäldern des Grenzgebietes zwischen der<br />

Demokratischen Republik Kongo, Ruanda<br />

und Uganda leben die letzten Berggorillas<br />

unserer Erde. Mit insgesamt etwa 670 Tieren<br />

ist der Berggorilla (<strong>Gorilla</strong> beringei beringei)<br />

eines der seltensten und bedrohtesten<br />

Säugetiere überhaupt. Die Hälfte der Tiere<br />

im Wald der <strong>Gorilla</strong>s<br />

„93 kongolesische<br />

Parkranger sind in<br />

den letzten acht<br />

Jahren ermordet<br />

worden. Das ist fast<br />

einer pro Monat.“<br />

lebt an den Hängen der Virunga Vulkane im<br />

Kongo. Ihr Lebensraum, der Virunga Nationalpark<br />

ist UNESCO Weltnaturerbe und damit<br />

eigentlich durch internationales Recht<br />

geschützt. Eigentlich. Doch die Lage ist<br />

auch nach dem Ende des Bürgerkrieges in<br />

der Region gefährlich. Bewaffnete Kämpfer<br />

nutzen den Park, um sich zu verstecken und<br />

von dort aus in alle drei Länder einzufallen.<br />

„Es ist eine wilde Mischung aus Milizen und<br />

Truppen und alle machen das gleich. Sie<br />

überfallen Dörfer und schüren Aufstände“,<br />

sagt Robert Muir.<br />

Fast täglich berichten<br />

uns die beiden von<br />

Überfällen und Morden<br />

in der Nachbarschaft,<br />

von Hinterhalten auf<br />

der Straße, denen sie<br />

nur durch Glück entgangen<br />

sind und von<br />

Parkrangern, die kurzerhand<br />

umgebracht<br />

wurden, weil sie versuchten,<br />

den marodierenden<br />

Horden Ein halt<br />

zu gebieten. „93 kongolesische Parkranger<br />

sind in den letzten acht Jahren ermordet<br />

worden,“ berichtet Robert Muir, „das ist<br />

fast einer pro Monat.“ Naturschutz im Park<br />

ist wahrlich kein einfacher Job im Moment,<br />

doch die beiden wollen trotz allem bleiben.<br />

Sie wollen tun, was in ihrer Macht steht,<br />

dem Park, den Berggorillas und den Menschen<br />

vor Ort zu helfen.<br />

Helen Hague (hinten rechts) und ihre<br />

Mitarbeiter begutachten die Schäden der<br />

gnadenlosen Rodungen. Der Wald am<br />

Fuße des Mount Mikeno (oben) ist bis auf<br />

das letzte Bäumchen verschwunden.<br />

DR Kongo<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

aus den Projekten<br />

9

aus den Projekten<br />

„Fast jede Nacht hören wir Schüsse“<br />

Der Brite Robert Muir beim Interview mit<br />

BBC World. Erst der internationale Druck<br />

bewegte die Regierungen Ruandas und<br />

des Kongo, vor Ort einzugreifen und den<br />

Rodungen Einhalt zu gebieten.<br />

10 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Die beiden <strong>ZGF</strong> Projektleiter Robert Muir und Helen Hague wollen trotz der Krise<br />

im Kongo bleiben. Paquita Hoeck sprach mit den beiden über den nicht alltäglichen<br />

Alltag in einem gefährlichen Umfeld.<br />

Robert, wie sicher wohnt Ihr bei<br />

all den Unruhen um Euch herum ?<br />

Wir leben in einem schönen Haus in<br />

Goma, unweit vom Stadtzentrum. Eines unserer<br />

freien Zimmer haben wir in ein Büro<br />

umgestaltet, und wenn unser Gästezimmer<br />

nicht in Gebrauch ist, dient es als Lagerraum<br />

für unsere Feldausrüstung und den<br />

Medikamentenvorrat. Wir mussten einen<br />

Stacheldrahtzaun um unsere Hauswände<br />

legen und haben einen Wächter angestellt,<br />

der in der Nacht mit Taschenlampe, Funkgerät<br />

und Handy ausgerüstet auf uns aufpasst.<br />

Fast jede Nacht hören wir Schüsse in<br />

unserer Gegend – die als eine der sichersten<br />

von Goma bekannt ist!<br />

Wie sieht Euer Arbeitsalltag aus ?<br />

Normalerweise arbeiten wir zwei bis drei<br />

Tage pro Woche im Park, wo wir Tainingsprogramme<br />

durchführen, technische Unterstützung<br />

leisten und den Aufbau wichtiger<br />

Parkinfrastruktur koordinieren. In Goma arbeiten<br />

wir vor allem in unserem Büro, wo<br />

wir uns mit anderen Naturschutzorganisationen,<br />

Regierungsdienststellen und humanitären<br />

Hilfsorganisationen per E-Mail<br />

austauschen. Zurzeit sind neun internationale<br />

Naturschutzorganisationen in Goma<br />

stationiert, die alle ihre eigenen Ziele verfolgen.<br />

Deshalb ist regelmäßiger persönlicher<br />

Kontakt sehr wichtig, um Arbeit nicht<br />

doppelt zu verrichten und eine maximale<br />

Zusammenarbeit zu gewährleisten.<br />

Seid Ihr dazu viel unterwegs ?<br />

Tagsüber ist es sicher genug, um in Goma<br />

mit dem Auto herumzufahren, aber die Vereinten<br />

Nationen raten von jeglichen Ausflügen<br />

nachts ab. Wir versuchen, uns so gut wie<br />

möglich daran zu halten. Im Park selbst sind<br />

die Risiken tags wie nachts weitaus größer.<br />

Man muss sich vor Überfallen durch die<br />

zahlreichen Rebellengruppen in Acht nehmen.<br />

Diese Gruppen haben es gezielt auf<br />

Stationen des Parks und Tankstellen abgesehen,<br />

um an Waffen, Geld, Feldausrüstung,<br />

Kleidung, Essen und Kochutensilien<br />

zu gelangen. Ganze Stationen werden leer<br />

geräumt und manchmal sogar bis auf die<br />

Grundmauern abgebrannt. Daher haben wir<br />

uns in letzter Zeit vor allem um die humanitären<br />

Bedürfnisse der Parkranger bemüht.<br />

Zudem liegt die praktische Durchführung<br />

der Mauerarbeiten in <strong>ZGF</strong>-Hand, weshalb<br />

wir mindestens zweimal pro Woche vor Ort<br />

sind, um Gehälter zu zahlen, Nahrung und<br />

medizinische Versorgung zu bringen, Werkzeuge<br />

zu verteilen, die Qualität der Arbeit<br />

zu inspizieren und Probleme zu diskutieren.<br />

Bis jetzt sind wir die einzigen Leute, die die<br />

kritische Grenzregion zwischen Ruanda und<br />

der DRK beschritten haben. Dies war auch<br />

erst nach langen Verhandlungen mit dem<br />

ruandischen Militär möglich. Dadurch haben<br />

wir aber entscheidende Informationen<br />

zum wirklichen Zerstörungsgrad erhalten,<br />

was für den Wiederaufbau des Parks von<br />

großer Wichtigkeit ist.<br />

Seid Ihr jederzeit bereit zu gehen,<br />

sollte die Lage sich verschlechtern ?<br />

Wir verfolgen die aktuellen Geschehnisse<br />

sehr genau und legen Wert auf gute Notfallplanung.<br />

Die Sicherheitslage schwankt<br />

ständig zwischen relativ stabil und heftigen<br />

militärischen Konflikten. Deshalb kennen<br />

wir mehrere Stufen der Notfallplanung,<br />

z.B. Arbeitsreduktion, die Verlagerung nicht<br />

essentieller Gegenstände an einen Ort außerhalb<br />

des Landes, 24-Stunden-Alarmbereitschaft<br />

und Evakuierung. Die letzte Phase<br />

kann je nachdem recht schnell gehen.

Goma<br />

Demokatische<br />

Republik Kongo<br />

Virunga Volcano<br />

National Park<br />

(Kongo)<br />

Mikeno Sektor<br />

Bei Robert und Helen liefen folglich die<br />

Drähte heiß. Ständig waren und sind sie im<br />

Austausch mit den Nationalparkstellen, Regierungsverantwortlichen,<br />

Militärs, anderen<br />

Naturschutzorganisationen und natürlich mit<br />

der internationalen Presse. Die wenigen, im<br />

von Unruhen geprägten Kongo verbliebenen<br />

Naturschutzorganisationen versuchten sehr<br />

schnell, durch intensive Verhandlungen mit<br />

den Verantwortlichen auf beiden Seiten der<br />

Grenze und durch massive Lobbyarbeit auf<br />

internationaler Ebene dem Angriff auf den<br />

Nationalpark Einhalt zu gebieten. Anfang<br />

Juli wurde die Abholzungswelle durch die<br />

Regierungen Ruandas und des Kongo erst<br />

einmal gestoppt. Robert Muir sieht den Erfolg<br />

vor allem im Engagement der verschiedenen<br />

Naturschutzorganisationen und der<br />

Intervention der UNESCO, der EU und des<br />

US State Department. Letztendlich führte<br />

der Inspektionsbesuch einer UN Delegation<br />

dazu, dass die beiden Regierungen Order<br />

gaben, die Rodungen zu stoppen.<br />

Mittlerweile wird eine große Mauer entlang<br />

der Grenze gebaut. „Damit versuchen<br />

wir, die ursprünglichen Grenzen des Nationalparks<br />

wieder herzustellen“, kommentiert<br />

Robert die ungewöhnliche Maßnahme.<br />

Sowohl die <strong>ZGF</strong> als auch die EU und das<br />

International <strong>Gorilla</strong> Conservation Programme<br />

(IGCP) hatten Mittel zum Bau bereitgestellt.<br />

Sinn der Mauer ist zum einen<br />

die deutlich sichtbare Grenzmarkierung des<br />

Parkes. Zum anderen soll sie aber auch verhindern,<br />

dass Kühe in das gerodete Gebiet<br />

getrieben werden, und dass Elefanten aufgrund<br />

der Zerstörung ihres Lebensraumes<br />

den Park verlassen und sich über die Felder<br />

hermachen, was zusätzliche Konflikte mit<br />

den Bauern bedeuten würde.<br />

Volcano National<br />

Park (Ruanda)<br />

Ngahinga<br />

National<br />

Park<br />

Uganda<br />

Ruanda<br />

Zerstörtes Gebiet von rund 15 Quadratkilometer<br />

innerhalb des Nationalparks<br />

Die Lage im Nationalpark selbst ist noch<br />

immer unübersichtlich. „Es gibt täglich<br />

Überfälle“, berichtet Robert Muir. „Die Parkranger<br />

stehen unter ständigem Beschuss<br />

und haben einen Großteil ihrer Kommunikationsausrüstung<br />

nach Goma zurückgebracht,<br />

damit nicht alles gestohlen wird.“<br />

Die <strong>ZGF</strong> hatte erst im Mai 2003 ein Kommunikationsnetz<br />

mit UKW Sendemasten im<br />

Virunga Nationalpark installiert. „Ohne Funk<br />

ist die Arbeit für die Ranger hier sehr gefährlich“,<br />

sagt Robert Muir, der nun versuchen<br />

will, ein alternatives Kommunikationsnetz<br />

aufzubauen, um die Sicherheit der Parkranger<br />

zu erhöhen.<br />

Der Kongo beherbergt fast so viele Berggorillas,<br />

wie die beiden Nachbarländer zusammen.<br />

Während der <strong>Gorilla</strong>-Tourismus in<br />

Ruanda und Uganda mehr als zwei Millionen<br />

Dollar jährlich direkt in die Kassen der<br />

dortigen Nationalparks spült, ist der Tourismus<br />

auf kongolesischer Seite vor fast<br />

zehn Jahren aufgrund der Unruhen zum Erliegen<br />

gekommen. Ein sanfter Naturtourismus<br />

böte für den Virunga Nationalpark<br />

jedoch eine enorme Chance zur wirtschaftlichen<br />

Entwicklung der Region und könnte<br />

somit eine solide und nachhaltige Lebensgrundlage<br />

für die sehr arme Bevölkerung<br />

darstellen.Die <strong>ZGF</strong> hat daher an die Bundesregierung<br />

appelliert, sich dafür einzusetzen,<br />

dass die bereits im Kongo stationierten UN<br />

Truppen in den Konflikt eingreifen und die<br />

Lage im Nationalpark unter Kontrolle bringen.<br />

Die Bewahrung dieses UNESCO Weltnaturerbes<br />

ist auch Teil ihres Auftrages. Nur<br />

so ist zu verhindern, dass der Lebensraum<br />

der letzten <strong>Gorilla</strong>s zerstört und den Menschen<br />

vor Ort ihr einzig wahres Kapital für<br />

die Zukunft zunichte gemacht wird.<br />

Rund 1.700 Arbeiter sind zurzeit damit<br />

beschäftigt, durch den Bau einer Mauer<br />

die Grenzmarkierung des Nationalparks<br />

deutlich zu machen. Zudem verhindert die<br />

Mauer, dass Vieh in den Park getrieben<br />

wird, und dass Elefanten den Park verlassen<br />

und Felder verwüsten. Fotos: R. Muir<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

aus den Projekten<br />

11

Foto: A & M Shah Schwerpunkt<br />

Dem frischen Grün<br />

12 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong>

Versuchen Sie einmal, sich 1,2<br />

Millionen Gnus vorzustellen. Und<br />

dazu noch rund 300.000 Zebras,<br />

Garzellen und und und. Eine unvorstellbare<br />

Zahl? Das sind Tiere so weit das Auge reicht<br />

- und noch sehr viel weiter. Die jährliche<br />

Wanderung dieser gigantischen blöckenden,<br />

muhenden und wiehernden Herden<br />

durch die Serengeti ist eines der letzten<br />

großen Wunder unserer Erde. Und es ist eines<br />

der Hauptkriterien für den Schutz des<br />

Parkes, aber auch dafür, dass kontinuierlich<br />

neue Zonen um den eigentlichen Nationalpark<br />

herum einen gewissen Schutzstatus<br />

bekommen haben.<br />

Tiere wie etwa Berggorillas, die in einem<br />

bestimmten Areal leben, zu schützen und<br />

ihren Lebensraum zu erhalten, ist schwierig<br />

genug. Doch wie soll man Tiere schützen,<br />

die große Strecken zurücklegen und dabei<br />

durch ungeschützte Gebiete wandern? Voraussetzung<br />

für Schutzkonzepte, die wandernde<br />

Arten bzw. ihre Gebiete betreffen,<br />

ist das Wissen um die Wanderwege. Darüber<br />

hinaus geben erst langjährige Beobachtungen<br />

Aufschluss darüber, ob und wie sich<br />

solche Wanderwege verändern bzw. von äußeren<br />

Faktoren beeinflusst werden.<br />

Die ersten, die sich die Frage nach der<br />

Größe und den Routen der wandernden Tierherden<br />

der Serengeti stellten, waren Bernhard<br />

und Michael Grzimek in den 1950er<br />

Jahren. Sie experimentierten mit Zebras,<br />

die sie versuchten, Gelb einzufärben, um<br />

sie in der Herde wiedererkennen zu können.<br />

Später legten sie ihnen farbige Halsbänder<br />

an - gewissermaßen die Vorläufer der<br />

heutigen Sendehalsbänder. Die Grzimeks<br />

hatten damals begonnen, mit ihrem Flugzeug<br />

die Serengeti streifenweise abzuflie-<br />

überhaupt im Dezember die gleichen Zebras<br />

im Nationalpark wie im Juni? Wir sind<br />

dabei Mittel zu finden, um einzelne Zebras<br />

und ganze Herden wiederzuerkennen. Das<br />

ist gar nicht so einfach“, schrieb Bernhard<br />

Grzimek 1959.<br />

Jahrein, jahraus die gleiche Route?<br />

Heute stehen den Wissenschaftlern mit<br />

computer- und satellitengestützter Technik<br />

zahlreiche Methoden zur Verfügung, diese<br />

Fragen präzise zu beantworten. Doch all die<br />

technischen Errungenschaften dürfen nicht<br />

darüber hinwegtäuschen, dass auch heute<br />

noch jede Menge schweißtreibender Feldarbeit<br />

notwendig ist, um all die Daten zu gewinnen,<br />

die letztendlich die Grundlage für<br />

Karten mit Wanderrouten liefern.<br />

Simon Thirgood und Grant Hopcraft aus dem<br />

<strong>ZGF</strong> Büro in der Serengeti wollten herausfinden,<br />

wann, wie oft und wie lange die wandernden<br />

Gnuherden außerhalb der Grenzen<br />

des Nationalparkes stehen. Zusammen mit<br />

kanadischen Wissenschaftlern und Mitarbeitern<br />

von Tanzania National Parks haben<br />

sie die Ergebnisse ihrer Untersuchung vor<br />

Kurzem im Fachmagazin „Animal Conservation“<br />

veröffentlicht. „Wir wollten wissen,<br />

wie gut die wandernden Herden in dem aktuellen<br />

Netzwerk von Schutzgebieten denn<br />

nun eigentlich wirklich geschützt sind“, erläutert<br />

Simon Thirgood das Ziel der Studie.<br />

Nachdem die letzten Wasserlöcher von<br />

den Kurzgras-Steppen im Süden des Serengeti<br />

Ökosystems verschwunden sind,<br />

ziehen die Tiere Richtung Norden, um dort<br />

während der langen Trockenzeit Futter und<br />

Wasser zu finden. Gegen Ende der Trockenzeit<br />

ziehen sie erneut in den Süden, um<br />

stets entgegen<br />

Wohin wandern die riesigen Herden aus Gnus und Zebras<br />

in der Serengeti im Lauf des Jahres ? Von Christine Mentzel.<br />

gen und die großen Herden zu zählen. Doch<br />

ihnen war klar, dass sie stets Momentaufnahmen<br />

hatten, und nicht wussten, welche<br />

Tiere sich wie im Raum bewegten. „Weiden<br />

dort ihre Jungen zur Welt zu bringen und<br />

das nahrhafte kurze Gras zu genießen. „Wir<br />

wollten herausfinden, wie lange sich die<br />

Tiere außerhalb der geschützten Gebiete<br />

Tansania<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Schwerpunkt<br />

13

Schwerpunkt<br />

Grant Hopcraft legt einem Gnu das Sendehalsband<br />

an. Die Halsbänder wiegen etwa 1,6 Kilo und<br />

speichern im optimalen Fall über zehn Monate<br />

viermal täglich Positionsdaten.<br />

14 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

aufhalten, und ob es daher notwendig ist,<br />

weitere Gebiete unter Schutz zu stellen”,<br />

sagt Simon Thirgood.<br />

Das Serengeti Ökosystem wird im wesentlichen<br />

von drei Schutzzonen abgedeckt:<br />

dem Serengeti Nationalpark, der<br />

Ngorongoro Conservation Area und des<br />

Masai Mara National Reserve. Alle drei lassen<br />

lediglich Foto-Tourismus zu. Um diese<br />

Kernzone herum gliedern sich Gebiete mit<br />

unterschiedlichem Schutzstatus an, von<br />

den so genannten Game Reserves, die neben<br />

Foto-Tourismus auch Jagd zulassen, bis<br />

hin zu den Game Controlled Areas, wo Tourismus<br />

und Jagd gestattet sind und zudem<br />

Besiedlung sowie Vieh- und Landwirtschaft<br />

stattfindet. So weit, so gut, aber wissen die<br />

Gnus, wo es lang geht? Halten sie<br />

sich an geschützte Gebiete?<br />

Positionsbestimmung<br />

per Satellit<br />

Mithilfe der Tierärzte des Nationalparks<br />

wählten die Wissenschaftler<br />

in den weiten Ebenen<br />

acht Gnus aus, die für einige<br />

Monate ein GPS-Sendehalsband<br />

(GPS: Global Positioning System)<br />

tragen sollten. Um den Tieren das<br />

Halsband anzulegen, müssen sie<br />

mit dem Betäubungsgewehr kurzfristig<br />

in Narkose gelegt werden.<br />

„Ist der Sender befestigt, bekommt<br />

das Tier ein Gegenmittel<br />

und ist innerhalb weniger Minuten<br />

in der Menge verschwunden“,<br />

erläutert der zuständige Veterinär<br />

Dr. Titus Mlengeya. Genau wie<br />

die heutigen Navigationssysteme<br />

im Auto bekommt das GPS-Halsband<br />

seine Position ständig über verschiedene<br />

Satelliten mitgeteilt. Jedes Halsband<br />

speichert in definierten Zeitabständen (in<br />

unserem Fall einmal alle sechs Stunden)<br />

seine genaue Position - und damit die des<br />

Tieres. Viermal am Tag wird also der Standort<br />

in Längen- und Breitenangaben vermerkt.<br />

Wie jedoch kommen die Forscher<br />

an die wertvollen Daten im Halsband eines<br />

Gnus irgendwo in den Weiten der Serengeti<br />

wieder ran?<br />

Wie schon zu Grzimeks Zeiten kommt an<br />

dieser Stelle das <strong>ZGF</strong>-Flugzeug zum Ein-<br />

satz. Heute muss jedoch niemand mehr<br />

nach gelb gefärbten Tieren Ausschau halten.<br />

Vielmehr sitzt Grant Hopcraft bei Markus<br />

Borner in der Cessna und versucht,<br />

seine Tiere akustisch zu orten. Die Halsbänder<br />

senden ein UKW Signal aus, das Grant<br />

mithilfe der am Flugzeug befestigten Antennen<br />

empfangen kann. So wissen die beiden<br />

nach einigen Runden über ein infrage<br />

kommendes Gebiet, wo ihre Tiere stehen.<br />

Um die Daten auszulesen, ist keine Landung<br />

notwendig. Die Werte können während des<br />

Überflugs direkt auf einen tragbaren Computer<br />

an Bord übertragen werden. Einmal<br />

pro Monat müssen die beiden in die Luft<br />

aufsteigen und die Daten der Gnuhalsbänder<br />

abrufen.<br />

Kaum gelandet, schon sitzt Grant Hopcraft<br />

hinter seinem Rechner, um die Daten<br />

in eine so genannte GIS-Datenbank einzugeben.<br />

GIS bedeutet „Geografisches Informationssystem“,<br />

und dahinter verbirgt sich<br />

ein komplexes System, in das viele verschiedene<br />

Daten über ein Gebiet, wie z.B.<br />

Vegetation, Tierbestände, Bebauung oder<br />

Wasser eingegeben werden können, um<br />

sie später selektiv wieder darzustellen. All<br />

diese Daten sind die Grundlage für die Erstellung<br />

von Karten, in unserem Falle Karten<br />

von den Wanderrouten der Gnus im Serengeti<br />

Ökosystem. „Diese Karten für die Diskussion<br />

um den Schutz der Gnu-Wanderung<br />

sind das Resultat vieler Arbeitsstunden in der<br />

Luft und am Computer“, sagt Hopcraft.<br />

Und was haben die Gnus mit den Sendern<br />

den Wissenschaftlern nun Neues verraten?<br />

„Wir wissen jetzt,“ sagt Simon Thirgood,<br />

„dass sich die Tiere 90 Prozent ihrer Zeit in<br />

den gut geschützten Gebieten des Serengeti<br />

Nationalparks, des Masai Mara National<br />

Reserve und des Ngorongoro Schutzgebietes<br />

aufhalten. Aber viel wichtiger für uns ist<br />

die Erkenntnis, dass sie immerhin zehn Prozent<br />

des Jahres außerhalb dieser Schutzgebiete<br />

verbringen. Zudem ist es bedenklich,<br />

dass die Tiere rund ein Drittel des Jahres<br />

innerhalb eines 10 km-Radius von weniger<br />

oder gar nicht geschützten Gebieten stehen,<br />

hauptsächlich im Westen der Serengeti und<br />

im Norden des Masai Mara National Reserve.“<br />

Und dort kommt es zwangsläufig<br />

zu Konflikten mit den dort lebenden Menschen,<br />

direkt in Form von Wilderei oder indirekt<br />

bei der Landwirtschaft.

Die Bevölkerung an der westlichen Grenze<br />

des Nationalparks wächst zurzeit um fünf<br />

Prozent pro Jahr. „Im Moment scheint die<br />

Anzahl gewilderter Tiere noch verträglich<br />

zu sein“, so Thirgood „aber in den nächsten<br />

Jahren wird sich diese Zahl verdoppeln,<br />

da Wilderei eng mit Bevölkerungswachstum<br />

gekoppelt ist. Dann wird es kritisch für die<br />

Wildtier-Populationen.“ Nördlich des Masai<br />

Mara National Reserve bedroht Landwirtschaft<br />

die Tierwanderung. Bestellte Felder<br />

können die Route als Barriere blockieren<br />

bzw. die zur Verfügung stehenden Grasflächen<br />

werden schlichtweg zu klein. Eine<br />

kleinere Wanderung der Mara Gnus in diesem<br />

Gebiet ist in den letzten Jahren bereits<br />

um 75 Prozent dezimiert worden. Landwirtschaft<br />

scheint die Hauptursache hierfür zu<br />

sein. Deshalb wird es immer wichtiger, alle<br />

Gebiete auf der Wanderroute der Gnus zu<br />

schützen, um somit das Überleben der Tiere<br />

und der großen Migration zu sichern.<br />

Die Einrichtung von Wildlife Management<br />

Areas (WMAs), an der die <strong>ZGF</strong> bereits seit<br />

einigen Jahren arbeitet, wird die Lage für die<br />

wandernend Gnus sicherlich entschärfen.<br />

Ziel der WMAs ist es, der lokalen Bevölkerung<br />

die Möglichkeit zu geben, die Ressourcen<br />

auf ihrem eigenen Land zu schützen<br />

und zu nutzen – einschließlich eines kontrollierten<br />

Abschusses von Gnus. „Solche<br />

WMAs sind auch in der Ikoma Region geplant,<br />

die sich in unserer Studie als besonders<br />

kritisch im Hinblick auf die Wanderung<br />

herausgestellt hat,“ sagt Thirgood, „und wir<br />

hoffen, dass der Umschwung von unkontrollierter<br />

Wilderei zu nachhaltiger Nutzung<br />

der Tiere die Schutzzone effektiv vergrößert,<br />

um letztlich die gesamte Wanderungsroute<br />

der Gnus in Tanzania abzudecken.”<br />

Christine Mentzel ist Biologin. Sie hat in<br />

Südafrika studiert und arbeitet als Wissenschaftlerin<br />

in der Serengeti.<br />

Januar /<br />

Februar März / April Mai / Juni<br />

Juli /<br />

August<br />

1<br />

2<br />

September /<br />

Oktober<br />

Die Datenpunkte der markierten Gnus<br />

zeigen die Wanderung über das Jahr. Einen<br />

Großteil der Zeit verbringen sie im Serengeti<br />

Nationalpark (1) und im Ngorongoro<br />

Schutzgebiet (2).<br />

Grafik nach: S. Thirgood, A. Mosser, S.<br />

Tham, G. Hopcraft, E. Mwangomo, T.<br />

Mlengeya, M. Kilewo, J. Fryxell, A.R.E.<br />

Sinclair & M. Borner; <strong>2004</strong>: Can parks<br />

protect migratory ungulates? The case of<br />

the Serengeti wildebeest. Animal Conservation<br />

7; 113 – 120.<br />

November /<br />

Dezember<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Schwerpunkt<br />

15

Schwerpunkt<br />

Elefanten auf elf Uhr<br />

Die Zählung der großen Tierbestände<br />

gehört zum festen Repertoir der Aufgaben<br />

von Dr. Markus Borner (links), dem Leiter<br />

des Afrika Referats der <strong>ZGF</strong>. Mit seiner<br />

Cessna fliegt er die Beobachter, die zum<br />

Zählen rechts und links aus dem Fenster<br />

schauen müssen, stundenlang im Zickzack<br />

über die Ebenen der Serengeti.<br />

Foto: B. Siering<br />

16 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Seit Jahrzehnten versorgt die <strong>ZGF</strong> den Serengeti Nationalpark mit Daten zu<br />

seinen Großtierbeständen. Gezählt wird dabei größtenteils aus der Luft. Paquita<br />

Hoeck erläutert die verschiedenen Methoden des Monitorings per Flugzeug.<br />

Der Pilot kontrolliert peinlichst genau<br />

den Kurs und die aktuelle Flughöhe<br />

über Boden auf dem Radarhöhenmeser.<br />

Es ist eng in dem viersitzigen<br />

Kleinflugzeug von Markus Borner, dem erfahrensten<br />

Piloten der <strong>ZGF</strong>. Vier Leute arbeiten<br />

seit Stunden unter höchster Konzentration:<br />

Zeit messen, Tiere suchen, fotografieren,<br />

aufschreiben - und bloß nicht den Blick von<br />

den imaginären Landstreifen zu beiden Seiten<br />

des Flugzeugs abwenden! Der Teamgeist<br />

stimmt, die Tierzählung verspricht spannende<br />

Resultate. Aber nach einer Weile werden die<br />

Augen trocken und die Blase drückt.<br />

Tiere zählen? Wozu? Manche mögen ein<br />

solches Unterfangen als sinnlos betrachten,<br />

aber Tierzählungen und –überwachungen,<br />

kurz Monitoring genannt, sind heute<br />

aus Forschung und Naturschutz nicht mehr<br />

wegzudenken. Monitoring liefert generell<br />

wichtige Einblicke in die Entwicklung von<br />

Tier- und Pflanzenvorkommen oder sogar<br />

ganzer Ökosysteme, wie z.B. der Serengeti<br />

in Tansania. Für ein sinnvolles Management<br />

und den Schutz des Nationalparks sind solche<br />

Erkenntnisse von großer Wichtigkeit.<br />

Sie liefern Einblicke in die Struktur und das<br />

Funktionieren des Ökosystems und lassen<br />

Veränderungen erkennen – eine wichtige<br />

Voraussetzung für die langfristige Erhaltung<br />

des Gebietes.<br />

Wissenschaftler verwenden unterschiedliche<br />

Methoden der Tierzählung: Populationsgrößen<br />

können geschätzt oder effektiv<br />

bestimmt werden. Natürlich spielen bei der<br />

Wahl der Zählmethode Faktoren wie Habi-<br />

tat, Lebensweise und Körpergröße der Art<br />

eine entscheidende Rolle. Die Riesenotter<br />

in Peru können individuell bestimmt und<br />

gezählt werden, bei Hunderttausenden von<br />

Gnus aber ist dies wenig sinnvoll.<br />

Lange bevor sich der Begriff des Monitorings<br />

etablierte, haben Bernhard und Michael<br />

Grzimek eine entsprechende Technik<br />

in der Serengeti entwickelt und begonnen<br />

die Bestände großer Wildtiere zu erfassen.<br />

Die beiden überflogen in zuvor festgelegten<br />

Linien - sogenannten Transekten - die großen<br />

Ebenen und zählten die Tiere links und<br />

rechts des Flugzeugs. Ihre Arbeit, die eindrucksvoll<br />

den Tierreichtum der ostafrikanischen<br />

Steppengebiete dokumentierte, war<br />

der Grundstein für den Aufbau von Großschutzgebieten<br />

in Tansania. Diese Methode<br />

ist noch heute in den Grundzügen erhalten,<br />

wenn auch der technische Fortschritt einige<br />

wichtige Verbesserungen ermöglichte.<br />

Bei niedriger Flughöhe werden die Gebiete<br />

in einem Kleinflugzeug abgeflogen.<br />

Um für die Zählmannschaft ein gleich großes<br />

Blickfeld zu gewährleisten, ist es wichtig,<br />

stets die gleiche Höhe über dem Boden<br />

einzuhalten. Während zu Grzimeks Zeiten<br />

die Orientierung anhand grober Karten<br />

und persönlicher Geländekenntnis erfolgen<br />

musste, erleichtern heute Radar und<br />

Satellitennavigation (GPS) die Arbeit. Die<br />

GPS-Geräte empfangen Signale von verschiedenen<br />

Satelliten und errechnen daraus<br />

ihre Position in Längen- und Breitengrade<br />

- metergenau. Doch trotz modernster Technik<br />

sind Tierzählungen aus dem Flugzeug

eine komplizierte und zeitaufwändige Angelegenheit.<br />

Manchmal sind die Gebiete, die<br />

untersucht werden sollen einfach zu groß,<br />

um sie systematisch abfliegen zu können<br />

oder eine Tierart tritt in so großen Herden<br />

auf, dass es utopisch wäre, alle Tiere einzeln<br />

erfassen zu wollen. Dem muss das Zählsystem<br />

Rechnung tragen.<br />

Elefanten und Büffel sind große, in Herden<br />

lebende Tiere und damit relativ einfach<br />

zu sehen. Für die Bestimmung ihrer Populationsgrößen<br />

ist die Totalzählung die Methode<br />

der Wahl, d.h. alle Individuen werden<br />

gezählt. Mit dem Flugzeug wird das Gebiet<br />

abgesucht, und sobald die Beobachter ein<br />

Einzeltier oder eine Gruppe sichten, werden<br />

die Koordinaten vom GPS abgelesen und<br />

ein Foto der Tiergruppe geschossen. Anhand<br />

der Fotos können einzelne Individuen<br />

später exakt ausgezählt werden.<br />

Um hingegen einen Eindruck der breit gestreuten<br />

Gazellen- und Antilopenbestände<br />

in der Serengeti zu erlangen, werden nicht<br />

alle Tiere des gesamten Gebietes gezählt.<br />

Der Pilot fliegt parallele Transekte über das<br />

Gebiet, wobei beidseits des Flugzeugs definierte<br />

Streifen von 150 Metern Breite nach<br />

Tieren abgesucht werden. Die darin vorkommenden<br />

Individuen werden bestimmt<br />

und das Resultat wird später auf die Gesamtfläche<br />

hochgerechnet. Der Gesamtbestand<br />

wird also geschätzt. Diese Methode<br />

wird unter Fachleuten als systematischer<br />

Erkundungsflug (SRF, Systematic Reconnaissance<br />

Flight) bezeichnet. Werden dabei<br />

die entsprechenden Voraussetzungen<br />

eingehalten und wird mathematisch exakt<br />

gearbeitet, dann kann eine solche Hochrechnung<br />

ein gutes Ergebnis liefern.<br />

Eine besondere Herausforderung stellt<br />

die Zählung der Gnus in der Serengeti dar.<br />

Die Herden sind zu groß, um in ihrer Gesamtheit<br />

exakt gezählt oder auch nur fotografiert<br />

bzw. gefilmt zu werden. Stattdessen<br />

nutzt man die Fotografie und die Videokamera,<br />

um Teile einer Herde stichprobenartig<br />

zu erfassen. Wenn sich die Gnus in der Regenzeit<br />

in riesigen Herden im südlichen Teil<br />

der Serengeti aufhalten, wird das Gelände<br />

systematisch in Streifen über den Herden<br />

abgeflogen und eine am Flugzeugboden<br />

montierte digitale Videokamera macht in<br />

regelmäßigen Abständen jeweils ein Bild<br />

(sog. Aerial Point Sampling APS). Mit Hilfe<br />

der gleichzeitig registrierten Flughöhe kann<br />

für jedes Foto die Größe des abgelichteten<br />

Gebietes bestimmt werden. Zudem können<br />

die Daten des GPS direkt ins Bild eingespeist<br />

werden. Später wird die Kamera an<br />

den Computer angeschlossen und mit einer<br />

speziellen Standbildfunktion holen<br />

sich die Wissenschaftler die<br />

Tierherden auf den Bildschirm.<br />

Doch ganz ohne „Handarbeit“<br />

geht es dann doch nicht: Ausgezählt<br />

werden die Tiere letztendlich<br />

per Hand - am Bildschirm,<br />

auf dem Ausdruck oder an einem<br />

projizierten Dia. Der Computer<br />

ist schlicht zu „dumm“, um<br />

zwischen verschiedenen Tierarten,<br />

Vegetation, Schatten oder<br />

hintereinander stehenden Tieren<br />

zu unterscheiden. Aus der Anzahl<br />

der Tiere auf dem Bild wird<br />

die Dichte ihres Vorkommens errechnet<br />

und dann ihre Gesamtzahl<br />

hochgerechnet.<br />

In Arusha im tansanischen<br />

Naturschutz-Forschungszentrum<br />

TAWIRI (Tan zania Wildlife Research<br />

Institute) laufen wichtige<br />

Daten und Ergebnisse, wie die<br />

aus den Flugzählungen, zusammen.<br />

TAWIRI unterhält die so<br />

genannte Conservation Information<br />

Monitoring Unit (CIMU), ein<br />

von der <strong>ZGF</strong> unterstütztes Programm,<br />

das Informationen über<br />

Wildtierbestände und Entwicklungstendenzen<br />

in den tansanischen<br />

Schutzgebieten sammelt<br />

und auswertet. Wie viele Individuen<br />

einer Art gibt es überhaupt<br />

in der Serengeti? Wie haben sich<br />

die Bestände in den letzten Jahren<br />

entwickelt? Gab es Einbrüche<br />

in den Populationen, Epidemien<br />

gar? Solche Fragen versucht das<br />

CIMU zu beantworten und die<br />

Resultate den Entscheidungsträgern,<br />

vom Parkchef bis zum<br />

Minister, zu präsentieren. So<br />

werden wichtige Informationen<br />

zugänglich gemacht, die letztendlich<br />

die Basis für sinnvollen<br />

und langfristigen Naturschutz<br />

darstellen.<br />

Totalzählung<br />

Solitär oder in Gruppen lebende Tiere wie<br />

Elefanten werden fotografiert und jedes<br />

einzelne Tier gezählt.<br />

Systematischer Erkundungsflug SFR<br />

Antilopenbestände werden in 150 Meter<br />

breiten Streifen rechts und links der Flugbahn<br />

erfasst und später hochgerechnet.<br />

Aerial Point Sampling<br />

Die riesigen Gnuherden werden digital<br />

fotografiert, die Bilder später am Computer<br />

ausgezählt und der Bestand hochgerechnet.<br />

<strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Schwerpunkt<br />

17

Schwerpunkt<br />

Jeder Riesenotter hat sein individuelles weißes<br />

Fleckenmuster auf der Kehle. Die Beobachter<br />

verfügen über eine Datenbank mit den Mustern<br />

der Otter eines Gebietes - aufgebaut in jahrelanger<br />

mühsamer Feldarbeit. So können sie „ihre“ Otter<br />

wiedererkennen.<br />

Im Feldprotokoll<br />

rechts vermerken<br />

sie, welchen<br />

Otter sie wann<br />

wo gesehen<br />

haben.<br />

18 <strong>ZGF</strong> <strong>Gorilla</strong> 3/<strong>2004</strong><br />

Zeigt her eure Kehlen<br />

Seit Anfang der 90er Jahre beobachten <strong>ZGF</strong> Mitarbeiter immer wieder die Riesenotter<br />

in Peru und vermerken das Wohlergehen einzelner Tiere und ihrer Familien.<br />

Erst über längere Zeiträume vorliegenden Daten erlauben Rückschlüsse über die<br />

Entwicklung der Populationen. Von Raphael Notin.<br />

Als Jessica Groenendijk und Frank Hajek,<br />

die beiden <strong>ZGF</strong> Projektleiter des<br />

Riesenotter-Schutzprojektes in Peru<br />

mich fragten, ob ich die Otterzählung im<br />

unteren Bereich des Flusses Heath übernehmen<br />

könnte, war mir klar, dass dies<br />

eine spannende Aufgabe werden würde. Bis<br />

dahin hatte sich meine Arbeit mehr auf die<br />

touristisch genutzten Gebiete im Tambopata<br />

Reservat konzentriert. Der Heath River<br />

verläuft zwischen dem peruanischen Bahuaja-Sonene<br />

Nationalpark und dem Madidi<br />

Nationalpark in Bolivien. Er ist nicht<br />

nur die Grenze zwischen zwei Staaten. Dieser<br />

Fluss, der sich da so träge durch vier<br />

Millionen Hektar geschützten Regenwald<br />

schlängelt, ist auch der Zugang zu einem<br />

endlosen Dschungel und zu unzähligen Altarmen.<br />

Dieses Gebiet, so hoffte ich, würde<br />

sicherlich ein wahres Paradies für Riesenotter<br />

sein, die man hier übrigens „Lobo<br />

del Rio“ (Flusswölfe) nennt.<br />

Die organisatorischen Vorbereitungen<br />

brauchten, wie immer, ihre<br />

Zeit. Da wir wussten, wie bedeutsam<br />

die binationale Zusammenarbeit<br />

zwischen den beiden<br />

Schutzgebieten ist, besorgten<br />

wir uns die notwendigen<br />

Genehmigungen von<br />

der zuständigen Naturschutzbehörde<br />

(IN-<br />

RENA) in Peru und<br />

dem Nationalpark<br />

Service in Bolivien<br />

(SERNAP).<br />

Freundlicherweise übernahm die Wildlife<br />

Conservation <strong>Society</strong> in Bolivien den ganzen<br />

Papierkrieg für uns. So konnten wir uns<br />