Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin

Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin

Schwester vom Fach - DRK-Schwesternschaft Berlin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />

hedwig<br />

NEWSLETTER<br />

DER<br />

<strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT<br />

BERLIN E.V.<br />

AUSGABE II/2011<br />

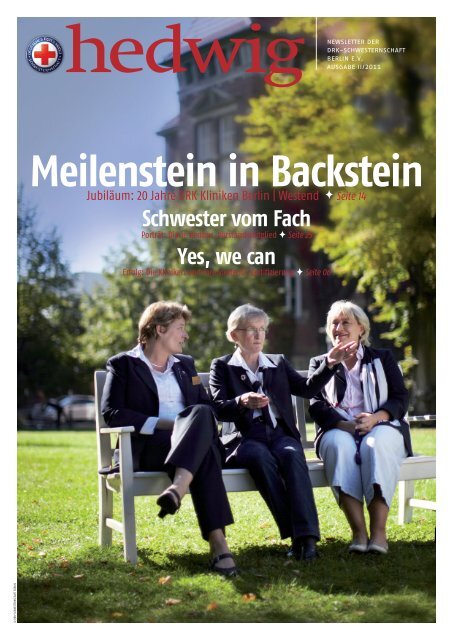

Meilenstein in Backstein<br />

Jubiläum: 20 Jahre <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend Seite 14<br />

<strong>Schwester</strong> <strong>vom</strong> <strong>Fach</strong><br />

Porträt: Diane Bedbur, Vorstandsmitglied Seite 25<br />

Yes, we can<br />

Erfolg: Die Kliniken und ihre vierte JCI-Zertifi zierung Seite 06

04<br />

05<br />

06<br />

08<br />

10<br />

inhalt<br />

Geschlossene<br />

Gesellschaft<br />

270 Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n<br />

kamen zur 38. Mitgliederversammlung<br />

Willkommen<br />

auf der Enterprise<br />

In den <strong>DRK</strong> Kliniken<br />

<strong>Berlin</strong> | Mitte befindet<br />

sich <strong>Berlin</strong>s modernster<br />

OP-Saal<br />

Yes, we can<br />

Zum vierten Mal bestehen<br />

die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />

die JCI-Prüfung<br />

Mit Balgenkamera<br />

und Melone<br />

Eine Postkarte erzählt die<br />

Geschichte von Otto Krüger<br />

und dem Augusta-Hospital<br />

Aufbau Ost um 1900<br />

Clementine von Wallmenich<br />

gründete die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

Weißensee – im<br />

Auftrag der Kaiserin<br />

schwerpunktthema:<br />

Meilenstein<br />

in Backstein<br />

20 Jahre <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />

Westend: die Geschichte<br />

einer Übernahme<br />

14<br />

16<br />

18<br />

20<br />

24<br />

25<br />

Das Westend-<br />

Krankenhaus<br />

107 Jahre Westend:<br />

Vom Städtischen Krankenhaus<br />

Charlottenburg zur<br />

<strong>Berlin</strong>er <strong>DRK</strong> Klinik<br />

„Mehr als gelungen“<br />

Ein Gespräch mit Oberin<br />

Heidi Schäfer-Frischmann<br />

über das Westend<br />

„Das macht<br />

einen stolz“<br />

1991 bis 2011:<br />

Drei Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n<br />

erinnern sich<br />

Auf die Breite<br />

kommt es an<br />

Adolf Muschg über<br />

den Sinn des Lebens und<br />

die Rolle der Kunst<br />

<strong>Schwester</strong><br />

<strong>vom</strong> <strong>Fach</strong><br />

Diane Bedbur, Mitglied<br />

im Vorstand der <strong>DRK</strong>-<br />

<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />

© HOLGER GROSS<br />

Und es wurde Sommer<br />

Seit 1993 hat es in Deutschland keinen so kühlen Sommer gegeben wie diesen.<br />

Als die <strong>Schwester</strong>nschaft Anfang des Jahres mit der Planung ihres Sommerfestes begann,<br />

konnte niemand ahnen, dass der Sommer 2011 zu kühl und zu nass werden würde.<br />

Die <strong>Schwester</strong>nschaft hatte Glück, denn pünktlich zur Veranstaltung am 25. August kündigten<br />

die Meteorologen eine Wetterberuhigung an. Noch in der Nacht zuvor war über <strong>Berlin</strong> eine<br />

Gewitterfront mit Starkregen gezogen. Ein paar Stunden später hörte man nur noch ent-<br />

ferntes Donnergrollen – das „<strong>Schwester</strong>nschaftssommerfest 2011“ wurde auch eines.<br />

Alle zwei Jahre lädt die <strong>Schwester</strong>nschaft in die Mozartstraße ein, 2008 fand die letzte<br />

Veranstaltung statt, die turnusmäßige im Jahr 2010 musste wegen der Krise ausfallen.<br />

Um so mehr freute sich<br />

Heidi Schäfer-Frisch-<br />

mann, endlich wieder<br />

zum Sommerfest ihre<br />

Gäste begrüßen<br />

zu dürfen – persönlich,<br />

mit Handschlag; gut<br />

dreihundert kamen<br />

in die Zentrale der<br />

<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft.<br />

Veranstaltungsort war der Garten hinter dem Apartmenthaus, der Weg <strong>vom</strong> Eingangstor<br />

zu den Büros wurde zur „kulinarischen Meile“, hier hatte der Caterer das Büfett aufgebaut.<br />

„Ein Sommerfest mit Gästen, mit Freunden der <strong>Schwester</strong>nschaft, mit treuen Weggefährten<br />

und natürlich Mitarbeitern: das ist ein wichtiges Ereignis für uns“, so eröffnete die Gast-<br />

geberin das Fest. Sie nutzte die Gelegenheit zum Dank, denn „in der schweren Zeit haben<br />

wir erlebt, dass uns Viele ihr Vertrauen ausgesprochen haben und unterstützten“. Ihren<br />

Gästen wünschte Oberin Heidi Schäfer-Frischmann einen entspannten und unterhaltsamen<br />

Nachmittag. Den bekamen sie auch geboten: Der „King of Swing“ spielte auf, Andrej Hermlin.<br />

Er kam mit einigen seiner Musikerkollegen <strong>vom</strong> Swing Dance Orchestra und spielte<br />

Klassiker aus den dreißiger Jahren – Summerswing im Sommergarten.<br />

editorial<br />

Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />

„was wäre, wenn...“:<br />

Solche Gedankenspiele über veränderte<br />

geschichtliche Abläufe sind<br />

beliebt – ich mag sie nicht. Was<br />

wäre denn gewesen, hätten wir das<br />

Westend nicht bekommen? Wäre dann<br />

die <strong>Schwester</strong>nschaft eine ganz andere<br />

geworden? Ja, vielleicht, die Entwicklung<br />

der <strong>Schwester</strong>nschaft und ihrer<br />

Einrichtungen hätte durchaus einen<br />

anderen Verlauf genommen. Das<br />

Endergebnis – unverzichtbarer<br />

Gesundheitsversorger für die Region<br />

zu sein, wie wir es heute sind – wäre<br />

das gleiche, trotz der damals<br />

drohenden Konstellation, Träger<br />

von nur noch zwei Klinikstandorten<br />

zu sein. Und gerade deshalb:<br />

Wir können stolz sein auf unser<br />

Westend, es ist Teil unserer Identität<br />

und Geschichte – so wie Köpenick<br />

und Mitte, das Park-Sanatorium,<br />

die Wiegmann Klinik und natürlich<br />

Mariendorf. Genau zwanzig Jahre<br />

ist der Umzug <strong>vom</strong> Krankenhaus<br />

Jungfernheide ins Westend nun schon<br />

her, so schnell vergeht die Zeit.<br />

Und auch das Jahr 2011 ist fast<br />

vorbei: Ich wünsche Ihnen und Ihren<br />

Lieben besinnliche Weihnachtsfeiertage<br />

und uns allen einen guten<br />

Start in das neue Jahr.<br />

Ihre<br />

Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />

Vorsitzende der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

<strong>Berlin</strong> e.V.<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 03

© DANIEL FLASCHAR<br />

hedwig<br />

»Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern das er nicht tun muss, was er nicht will.« JEAN-JACQUES ROUSSEAU<br />

Geschlossene Gesellschaft<br />

Der Zusammenhalt der <strong>Schwester</strong>nschaft rung – für Jennifer Kirchner und Ralf Der Trend ist eindeutig, Pflegefachkräfte<br />

ist spürbarer denn je, trotz oder gerade Stähler war es übrigens eine Premiere, sie sind gefragt und viele Gesundheits-<br />

wegen der turbulenten Zeiten, die hinter nahmen das erste Mal an einer Mitgliederversorger spüren den Mangel. Nicht so<br />

Verein und Kliniken liegen. „Wir dachten versammlung teil. „Ich weiß, dass unsere die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>: Zwar<br />

damals, dass könne alles nur<br />

Situation Sie alle sehr sieht die Oberin durchaus einen wachsen-<br />

ein Missverständnis sein, das<br />

belastet hat und manche den Bedarf an gut qualifizierten Pflege-<br />

sich noch am gleichen Tag<br />

noch immer belastet, personal, aber „wir steuern dagegen“:<br />

aufklären würde“, erinnerte<br />

trotzdem haben Sie sich mit dem schwesternschaftseigenen<br />

sich Oberin Heidi Schäfer-<br />

weiter wie bisher um Bildungszentrum zum Beispiel – „ich habe<br />

Frischmann auf der Mit-<br />

unsere Patienten geküm- immer an der Ausbildungseinrichtung<br />

gliederversammlung im Mai.<br />

mert, immer Rede und festgehalten“ – und der Abteilung Fort-<br />

270 Mitglieder waren gekom-<br />

Antwort gestanden“. und Weiterbildung. Neue Kurse bieten<br />

men, wie jedes Jahr begrüßte<br />

Oberin Schäfer-Frisch- „BiZ“ und „F&W“ an, „damit verschaffen<br />

sie die <strong>Schwester</strong>n am Einmann<br />

lobte die großartige wir uns einen Wettbewerbsvorteil“.<br />

gang zum Konferenzraum im<br />

Leistung ihrer Kollegen: Und auf die Frage, wie die qualifizierten<br />

Hotel Steglitz International.<br />

„Sie haben sich äußerst Pflegekräfte im Unternehmen gehalten<br />

Die Vorfälle <strong>vom</strong> Juni und<br />

professionell verhalten“, werden können, verweist die Oberin<br />

Oktober 2010 waren das<br />

trotz negativer Berichter- auf die Satzung: „Wir binden sie ein<br />

Thema dieser 38. Mitgliederversammlung. stattung in den Medien habe es keinen durch „mitgestalten – mitbestimmen –<br />

Für die Vorsitzende der <strong>Schwester</strong>nschaft Rückgang der Patientenzahlen gegeben. mitverantworten“.<br />

bot die Veranstaltung die Gelegenheit, sich Dem Rechenschaftsbericht fügt die Oberin<br />

zu bedanken: bei allen Mitgliedern, dem auch immer einen <strong>Fach</strong>vortrag an, diesmal<br />

Vorstand und der Kliniken-Geschäftsfüh- zum Thema „<strong>Fach</strong>kräfte“.<br />

In Mitte baute die <strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>s modernsten OP-Saal<br />

Willkommen auf der Enterprise<br />

An ein Raumschiff muss der Bürgermeister denken, wenn er ein Foto <strong>vom</strong> neuen Hybrid-OP sieht, „der erinnert<br />

mich sehr an die Enterprise 4“. Christian Hanke ist Bezirksbürgermeister von Mitte, „dem einzigen Stadtbezirk,<br />

der kein Vivantes-Krankenhaus hat“.<br />

Aber in Mitte sind dafür die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />

<strong>Berlin</strong>, zur Drontheimer Straße hat die<br />

<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> eine über<br />

hundert Jahre andauernde Beziehung,<br />

erklärt Oberin Heidi Schäfer-Frischmann,<br />

denn „wo sich heute die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />

<strong>Berlin</strong> | Mitte befinden, war damals eines<br />

der ersten Einsatzgebiete der Rot-Kreuz-<br />

<strong>Schwester</strong>n: die Heimstätte der Wöchnerinnen“.<br />

Und hier steht nun auch der<br />

modernste OP-Saal der Stadt, der an<br />

diesem 14. Mai mit einer Festveranstaltung<br />

eröffnet wird. Dass es hätte anders kommen<br />

können, auch daran erinnert die<br />

Oberin, „vor nicht einmal zwanzig Jahren<br />

haben wir noch gegen die Schließung<br />

dieses Krankenhauses gekämpft“ – mit<br />

Erfolg. „Mitte“ – oder „Dronte“, wie viele<br />

Mitarbeiter ihre Einrichtung nennen – ist<br />

nicht nur ein Kiezkrankenhaus geblieben:<br />

in seinen Schwerpunktzentren werden<br />

Patienten aus allen Ecken der Bundesrepublik<br />

betreut, „hier gibt es Regionalversorgung<br />

und überregionale Versorgung“,<br />

ergänzt Bürgermeister Hanke und<br />

spricht von vielen guten Erfahrungen,<br />

die er mit den freien Trägern seines<br />

Bezirkes gemacht habe. Hanke ist nicht<br />

der einzige Politiker, <strong>Berlin</strong>s Gesundheitssenatorin<br />

Katrin Lompscher will ebenfalls<br />

unbedingt bei der Eröffnungsfeier dabei<br />

sein wie auch die frühere Bundesgesundheitsministerin<br />

Andrea Fischer. Denn<br />

die Spitzen aus Landes- und Bezirkspolitik<br />

wissen um die Bedeutung dieses neu<br />

eröffneten Gebäudeteils. Zehn Millionen<br />

Euro hat der gesamte OP-Bereich gekostet;<br />

© DANIEL FLASCHAR<br />

eine Investition, die sich nicht nur für die<br />

<strong>Schwester</strong>nschaft gelohnt hat. „Ich bin<br />

überzeugt, dass auch Sie mit dem Ergebnis<br />

zufrieden sein werden“, meint Oberin<br />

Heidi Schäfer-Frischmann in Richtung<br />

Politik. Und die ist es, Christian Hanke<br />

bedankt sich bei der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

<strong>Berlin</strong> „für diese mutige Investitionsentscheidung“.<br />

Was einige der Gäste erst<br />

später, beim Rundgang durch den Neubau<br />

erfahren: operiert wird hier bereits seit<br />

drei Wochen, den Umzug <strong>vom</strong> alten<br />

in den neuen OP organisierten die Mitarbeiter<br />

über Ostern. Am 26. April wurde<br />

im „Saal 3“der erste Patient operiert, ein<br />

17-Jähriger mit Hauttumor. Eine „Vorfuß-<br />

Wundrevision“ ließ sich der erste Patient<br />

des OP-Saal 2 behandeln. Den Hybrid-Saal<br />

nutzten Chefarzt Peter Dollinger<br />

und Kollegen erstmals am 11. Mai,<br />

für eine Gefäßoperation.<br />

Einen Tag später dann eine etwas<br />

größere OP mit allererstem Aorta Sten:<br />

beschichtete Gefäßstützen wurden in die<br />

Leistenschlagader des Patienten eingesetzt.<br />

Bei beiden OPs kam die neue Hybrid-<br />

Technologie zum Einsatz – diagnostische<br />

Untersuchungen und chirurgische<br />

Eingriffe können die Gefäßspezialisten<br />

nun parallel vornehmen. Und die müssen<br />

nicht nur Experten ihres medizinischen<br />

<strong>Fach</strong>gebietes sein, auch Fingerspitzengefühl<br />

und Computerkenntnisse sind für<br />

die Arbeit unerlässlich. Der Röntgentisch<br />

im Hybrid-OP, auf dem die Patienten<br />

liegen, ist drei Meter lang, er kann gekippt<br />

und verschoben werden. Dazu kommt das<br />

Durchleuchtungsgerät – hochauflösend<br />

und flexibel steuerbar – „Hightech pur“,<br />

sagt Heidi Schäfer-Frischmann. Und von<br />

der – so die Oberin – „werden alle<br />

Bürgerinnen und Bürger profitieren“.<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 05

Yes, we can Vier<br />

Mitarbeiter hatte die US-amerikanische<br />

„Joint Commission International“<br />

Ende Oktober nach Deutschland geschickt<br />

– die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> sollten sie prüfen.<br />

Nach zwei Wochen stand ihr Ergebnis fest:<br />

„Sie können relaxen“, die „Surveyer“ hatten<br />

der JCI-Zentrale in Übersee empfohlen,<br />

den Kliniken das Prüfungszertifikat<br />

auszustellen. Die mussten dann nur noch<br />

die gesammelten Daten auswerten – ihr<br />

Ergebnis: Prüfung bestanden, die Kliniken<br />

der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft haben die<br />

Zertifizierung geschafft. Es ist damit die<br />

mittlerweile vierte: 2002 erhielten die<br />

<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> als erster deutscher<br />

Krankenhausverbund die Akkreditierung<br />

der Joint Commission; die Einrichtungen<br />

der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> hatten<br />

nachgewiesen, dass sie auch internationale<br />

Standards erfüllen. 2005 wurde dieser<br />

Erfolg wiederholt, vor drei Jahren gelang<br />

den Kliniken die bislang letzte Zertifizierung<br />

durch die Amerikaner. Die Zertifizierung<br />

gilt in der Branche als überaus<br />

anspruchsvolles Verfahren. Besonders<br />

genau prüfen die Surveyer die Sicherheit<br />

der Patienten und wie diese in ihre Behandlung<br />

einbezogen werden. In den Kliniken<br />

der <strong>Schwester</strong>nschaft kontrollierten die<br />

JCI-Mitarbeiter sechs, von der Commission<br />

hedwig<br />

»Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht tun.« VOLTAIRE<br />

<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />

erneuern das Zertifikat<br />

// FOTOS VON WOLFGANG BORRS<br />

definierte Patientenziele: die korrekte<br />

Identifizierung des Patienten, eine<br />

verbesserte Kommunikation mit ihm,<br />

die Sicherheit im Umgang mit potenziell<br />

gefährlichen Medikamenten, die Vermeidung<br />

von Eingriffsverwechslungen,<br />

die Verringerung der Sturzgefahr und<br />

schließlich die Minderung des Risikos,<br />

sich im Krankenhaus zu infizieren.<br />

In den zwei Wochen bei den <strong>DRK</strong><br />

Kliniken <strong>Berlin</strong> haben die JCI-<br />

Prüfer hier „viele exzellente<br />

Beispiele für die gute medizinische<br />

und pflegerische Versorgung<br />

erlebt“. Oberin Heidi<br />

Schäfer-Frischmann ist mit dem<br />

Ergebnis mehr als zufrieden,<br />

die Joint Commission ist für sie<br />

„der Rolls-Royce unter den vielen<br />

Qualitätsmerkmalen, die wir<br />

haben“. Ein Kompliment, das<br />

die Prüfer gern zurückgaben:<br />

„Wenn wir krank geworden<br />

wären, wäre es mehr als okay<br />

gewesen, in eines Ihrer Krankenhäuser<br />

eingeliefert zu werden“.<br />

Gut drei Wochen brauchten<br />

die Kollegen der JCI-Zentrale<br />

für ihre Datenanalyse, dann<br />

bekam die Kliniken-Geschäftsführung<br />

Post aus Illinois, in<br />

dreifacher Ausführung teilte<br />

die Joint Commission dort mit:<br />

Die Einrichtungen der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

sind reakkreditiert. Die <strong>DRK</strong> Kliniken<br />

<strong>Berlin</strong> bleiben damit deutschlandweit<br />

der einzige Klinikenverbund,<br />

der mit dem JCI-Zertifikat werben darf.<br />

Im Januar bringen die JCI-Verantwortlichen<br />

den Kliniken ihre Zertifizierungsurkunde<br />

persönlich vorbei.<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 07

hedwig<br />

»Lache und die Welt lacht mit dir, weine und du weinst allein« ELLA WHEELER WILCOX<br />

In zwei Ausstellungsräumen wird die Geschichte der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> erzählt, dabei trennt das<br />

Jahr „1945“ beide nicht nur inhaltlich, auch räumlich markiert es eine Grenze – das Ende und einen Neuanfang.<br />

Das Zimmer links behandelt die Epoche von 1875 bis zum 8. Mai 1945. An seinem hinteren Ende hängt ein Bild,<br />

mitten im Raum: Richtung linker Wand zeigt es eine Gruppenaufnahme von Waldemar Titzenthaler,<br />

auf der anderen Seite sieht man ein Gebäude: das Kaiserin-Augusta-Hospital.<br />

Mit Balgenkamera<br />

und Melone<br />

© CHRISTIAN SCHULZE (1) / ARCHIV <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN (3)<br />

Otto und die drei Damen <strong>vom</strong> Hospital<br />

Otto Krüger war Fotograf, in Alt-Moabit 131 befand sich vor<br />

hundert Jahren sein Atelier; das Wohn- und Geschäftshaus<br />

wurde im Krieg schwer beschädigt, heute ist hier eine <strong>Fach</strong>hand-<br />

lung für „Arbeitsschutz und Gummiwaren“. Bis zum Kaiserin-<br />

Augusta-Hospital hatte es der Fotograf nicht weit, es waren nur<br />

zehn Minuten Fußweg. Krüger fotografierte das Krankenhaus<br />

einige Male. Die Aufnahme, die in der Ausstellung gezeigt wird,<br />

entstand zwischen 1898 und 1901. Drei Krankenschwestern<br />

sind auf dem Foto zu sehen – und ein Mann, der sich mit einer<br />

der Frauen unterhält: Es ist Otto Krüger, der Fotograf selbst.<br />

Die Voreinstellungen an seiner „Balgenkamera“ hat er persönlich<br />

übernommen: mit der Zahnstange verschob er punktgenau<br />

Objektiv- und Filmstandarte gegeneinander, alles musste präzise<br />

aufeinander abgestimmt werden. Die Kamera wird dann der<br />

Gehilfe ausgelöst haben, alle Anderen hatten sich für Sekunden<br />

nicht zu bewegen, nur <strong>Schwester</strong> Adelheid von Kall schien von<br />

einer „Fotosession“ nichts gewusst zu haben – rechts sieht man<br />

sie aus der Tür kommend. Die beiden anderen <strong>Schwester</strong>n waren<br />

Jenny von der Knesebeck – sie sitzt auf der Bank links am Eingang<br />

– und Helene von Massenbach, die sich mit dem Fotografen<br />

unterhält – eine gestellte Szene. Die Namen der fotografierten<br />

Personen wurden auf einer Postkarte notiert; von wem,<br />

ist nicht überliefert. Diese Karte diente als Vorlage für das<br />

über zehn Mal größere Ausstellungsexponat aus Canvas,<br />

einem mit Leinen bespannten Keilrahmen.<br />

„Herz“ der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

Zum Kaiserin-Augusta-Hospital hat die <strong>Berlin</strong>er <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

eine besondere Beziehung. Das Krankenhaus wurde<br />

zwischen 1869 und 1870 für den „<strong>Berlin</strong>er-Frauen-Lazareth-<br />

Verein“ gebaut. Die Schirmherrschaft übernahm dessen Namensgeberin,<br />

Kaiserin Augusta. Der zweigeschossige Backsteinbau<br />

stand auf einem <strong>vom</strong> Kriegsministerium überlassenen Grundstück<br />

an der Scharnhorststraße,<br />

im Norden des Invalidenparks.<br />

Kurz nach der Fertigstellung<br />

erhielt Hedwig von Rittberg von<br />

der Kaiserin das Angebot, Oberin<br />

des Krankenhauses zu werden;<br />

sie zögerte – „ich würde es für<br />

ein Unrecht halten, bei meiner Unkenntnis das Amt zu übernehmen,<br />

weil ich dem Hospital mehr Schaden als Nutzen bringen<br />

könnte“ –, willigte dann aber doch ein. Nach drei Jahren trat<br />

die Gräfin zurück, Probleme mit den Mitarbeitern waren<br />

wohl der Grund. Der 2. Februar 1891 war für vier <strong>Schwester</strong>n<br />

<strong>vom</strong> „Märkischen Haus“ der erste Tag am Augusta-Hospital:<br />

Die Einrichtung sollte später die wichtigste Ausbildungsstätte<br />

der Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>nschaft sein – und ihr Mutterhaus<br />

beherbergen. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm das Märkische<br />

Haus komplett die Klinikleitung, alle Augusta-<strong>Schwester</strong>n<br />

– so wohl auch Adelheid von Kall, Jenny von der Knesebeck<br />

und Helene von Massenbach – bekamen ein neues Mutterhaus,<br />

ihre Tracht und die Bezeichnung „Augusta-<strong>Schwester</strong>“ durften<br />

sie behalten. In der Nachkriegszeit und vor allem während der<br />

Inflation hatte die <strong>Schwester</strong>nschaft <strong>vom</strong> Märkischen Haus mit<br />

schweren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, die durch<br />

ständige Reform der Vereins- und Krankenhausstrukturen<br />

gelöst werden konnten. Im November 1943 wurde<br />

das Augusta-Hospital von Bomben schwer getroffen.<br />

Wie durch ein Wunder wurde keine <strong>Schwester</strong><br />

verletzt, der Sachschaden jedoch war enorm.<br />

In der Nacht zum 30. April 1945 besetzen Rotarmisten<br />

das Krankenhaus, die Märkischen <strong>Schwester</strong>n<br />

arbeiteten auch dann noch unver-drossen<br />

weiter und versorgten die vielen Verwundeten und Kranken.<br />

Wenige Wochen nach dem Krieg waren die größten Kriegsspuren<br />

beseitigt und der Krankenhausbetrieb konnte halbwegs<br />

normal weiter gehen. Die Märkischen <strong>Schwester</strong>n waren<br />

optimistisch – bis die Sowjetische Militäradministration das<br />

Deutsche Rote Kreuz verbot und damit den <strong>Schwester</strong>n ihre<br />

Arbeitsgrundlage entzog; sie mussten das Gebäude räumen.<br />

Die Charité erhielt nun als Ersatz für ihre von der Militärkommandantur<br />

beschlagnahmte Strahlenklinik das Augusta-<br />

Hospital, 1948 zog die Orthopädie ein. Der komplette Wiederaufbau<br />

sollte sich bis weit in die sechziger Jahre hinziehen,<br />

historisch restauriert wurde das Klinikgebäude nie. 1982 wurde<br />

das Augusta-Krankenhaus in einen Bürokomplex umgewandelt,<br />

seit 1995 steht er leer. Im Jahr 2007 wollte ein Investor das Areal<br />

sanieren und in ein Hotel umwandeln, aber es blieb nur ein Plan.<br />

Vor einem Jahr kaufte ein Medizintechnik-Unternehmen aus<br />

Süddeutschland das ehemalige Kaiserin-Augusta-Hospital.<br />

Wenige Tage nach dem Auszug der Märkischen <strong>Schwester</strong>n schrieb<br />

Marie-Luise Laspeyres als Erinnerung an diesen schweren Schlag:<br />

„Und wenn das Schicksal dann auch so hart mit ihm umging, dass<br />

es aufgehört hat zu existieren, so doch niemals in den Herzen von uns<br />

Märkischen <strong>Schwester</strong>n. Es wird in uns fortleben als eine unvergessliche<br />

Heimat, die in unser Leben unendlich viel begleitende Arbeit,<br />

Liebe, Fürsorge und Segen gebracht hat.“<br />

<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />

<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />

<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre<br />

S<br />

18<br />

75<br />

BIS HEUTE<br />

<strong>Schwester</strong>nschaftsjahre 1875<br />

bis heute. Die Ausstellung der<br />

<strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />

in den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, Haus S,<br />

Eingang Nord, Zugang über Spandauer Damm 130<br />

oder Fürstenbrunner Weg.<br />

Weitere Informationen zur Ausstellung<br />

finden Sie im Internet unter<br />

www.drk-schwesternschaft-berlin.de<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 09

© ARCHIV <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />

hedwig<br />

»Leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden.« SÖREN AABYE KIERKEGAARD<br />

Clementine von Wallmenich (1849 bis 1908), Oberin der <strong>Schwester</strong>nschaft Weißensee<br />

Aufbau Ost um 1900<br />

„Den starken, freudigen Arbeitsgeist neben der echten Atmosphäre<br />

des <strong>Schwester</strong>nberufs anwurzeln zu lassen“, im typisch verqueren Tenor<br />

des 19. Jahrhunderts ließ Kaiserin Auguste Viktoria diese Anweisung<br />

formulieren: die Kaiserin wünschte sich für Weißensee eine Rot-Kreuz-<br />

Klinik inklusive <strong>Schwester</strong>nschaft; Clementine von Wallmenich schien<br />

für sie die einzig Geeignete, die ein solches Projekt umsetzen konnte.<br />

Quer durch das Königreich Bayern<br />

Clementine von Wallmenich wurde am<br />

14. Juni 1849 in München geboren. Sie war<br />

das erste Kind von Karl und Regine von<br />

Wallmenich, später kamen noch vier<br />

Geschwister hinzu. Der Vater war Jurist,<br />

stammte aus Augsburg, die Mutter kam<br />

aus Nürnberg. Ihre Ehe war eine „ökumenische“:<br />

Offiziell nahm Vater Karl<br />

den evangelischen Glauben seiner Frau an,<br />

der Katholizismus sollte dennoch weiterhin<br />

eine große Rolle spielen. Diese religiöse<br />

Toleranz bestimmte so auch die Erziehung<br />

der fünf Kinder. Ein Jahr nach Clementines<br />

Geburt zog die Familie um, es sollte nicht<br />

der einzige Ortswechsel bleiben: In nicht<br />

einmal zehn Jahren änderten von Wallmenichs<br />

sechs Mal ihre Wohnanschrift –<br />

München, Erding, Landshut, Deggendorf,<br />

Bamberg, Augsburg; der Vater fand immer<br />

wieder eine neue Anstellung, in Augsburg<br />

wurde er zum Oberstaatsanwalt berufen.<br />

18 Jahre alt war da seine älteste Tochter,<br />

und hier in der Fuggerstadt kam es zu<br />

ihrer ersten Begegnung mit dem Roten<br />

Kreuz, mit 20 trat sie dem „Bayerischen<br />

Frauenverein <strong>vom</strong> Roten Kreuz“ bei.<br />

In Augsburg sollte die Familie nicht lange<br />

bleiben, wieder zogen sie um, zurück<br />

nach Bamberg. Tochter Clementine blieb<br />

im Haushalt der Eltern, hier konnte sie<br />

sorgenfrei leben und sich ihren Interessen<br />

widmen. Und dazu gehörte vor allem ihre<br />

Arbeit für den Frauenverein, 1881 wählte<br />

man sie in den Kreisausschuss Oberfranken,<br />

kurze Zeit später absolvierte sie eine<br />

Ausbildung zur freiwilligen <strong>Schwester</strong>nhelferin.<br />

Sie fand großen Gefallen an ihrer<br />

Arbeit, ihr Einsatz sprach sich herum.<br />

Clementine von Wallmenich wurde<br />

„Vorsitzende von 64 Damen“, für ihre<br />

„Beaufsichtigung der städtischen Kostkinder“<br />

ehrten sie später Magistrat und<br />

Frauenverein. Jede ihrer Tätigkeiten war<br />

ehrenamtlich, für Damen ihres gesellschaftlichen<br />

Standes war das vollkommen<br />

normal. Sie hatte viel Zeit, sie lernte<br />

Sprachen, reiste viel. Als erste Deutsche<br />

bestieg sie 1893 Europas höchsten Berg,<br />

den Mont Blanc.<br />

Sparfuchs und Systemreformerin<br />

1893 bekam die „Pflegerinnenanstalt des<br />

Bayerischen Frauenvereins <strong>vom</strong> Roten<br />

Kreuz“ in München<br />

erstmals eine<br />

Oberin, Prinzessin<br />

Ludwig von Bayern<br />

betraute Clementine<br />

von Wallmenich<br />

mit dieser<br />

Aufgabe. Der<br />

Verein steckte in<br />

Schwierigkeiten: Viele Außenstationen<br />

wurde von München aus betreut, in der<br />

Isarmetropole selbst arbeiteten die<br />

Pflegerinnen in der Uni-Klinik und im<br />

eigenen Krankenhaus. Aber die Entwick-<br />

lung stagnierte, von der neuen Oberin<br />

versprach sich die königliche Hoheit<br />

als Protektorin mehr Schwung. Die setze<br />

erstmal den Rotstift an, prüfte jede Ausgabe:<br />

„Ich ließ einmal, als ich vor Tisch auf<br />

meinem Zimmer war, das Licht brennen.<br />

Sie (Oberin von Wallmenich – d.Red.) kam<br />

nach Hause, sah es von draußen, und zwei<br />

Tage musste ich auf dem Erker allein<br />

essen“, erinnerte sich eine <strong>Schwester</strong> an<br />

den bisweilen pedantischen Sparwillen<br />

ihrer Oberin. Deren Änderungen gingen<br />

tatsächlich noch viel weiter, sie reformierte<br />

die <strong>Schwester</strong>nschaft von Grund<br />

auf und verpasste ihr professionelle,<br />

Das Städtische Krankenhaus Weißensee (1985)<br />

moderne Strukturen. Auf Mitbestimmung<br />

legte sie dabei großen Wert wie auch auf<br />

die materielle Absicherung ihrer Mitschwestern:<br />

Sie richtete eine Pensionskasse<br />

ein und ließ ein Erholungsheim bauen.<br />

Und sie merkte, wie sehr die Persönlichkeit<br />

einer Oberin die Entwicklung der<br />

<strong>Schwester</strong>nschaft bestimmt: Eine Oberin<br />

muss fachlich geschult sein, nur dann<br />

habe ihre Arbeit Erfolg. Clementine von<br />

Wallmenich initiierte daher die Gründung<br />

einer Oberinnenschule, der ersten<br />

in Europa überhaupt.<br />

Spreeathen statt Alpenglühen<br />

Selbst im fernen Preußen sprach sich dieses<br />

Engagement herum, die Kaiserin holte<br />

die erfolgreiche Oberin nach <strong>Berlin</strong>, hier<br />

sollte sie mit zwei Münchner Kolleginnen<br />

das Mutterhaus Weißensee aufbauen und<br />

ein Krankenhaus einrichten, „ein vortreffliches<br />

Gemeinde- und Kreiskrankenhaus“<br />

lobten vier Monate später Honoratioren<br />

aus Weißensee. Die Oberin musste aber<br />

zugeben, dass die Herausforderung ihr alles<br />

abverlangt hatte, trotzdem erledigte sie<br />

auch diesen Job mit gewohnt großer<br />

Begeisterung: „Mir ist das Schönste im<br />

Leben, dass es mir vergönnt ist, das, was<br />

ich im Süden des Reiches erprobt habe,<br />

hier im Norden lehren zu dürfen! Daheim<br />

in meinem lieben, schönen teuern<br />

Mutterhaus schauen die Alpen in die<br />

Fenster, die Zugspitze winkt herüber, und<br />

doch stehe ich als in vollkommener<br />

geistiger Heimat hier in der Hauptstadt<br />

des Reiches. Ist das nicht herrlich, macht<br />

das nicht starkgemut auch in Schwierigkeit<br />

und Mühe und Arbeitslast!“ Ein Jahr<br />

blieb Clementine von Wallmenich in<br />

<strong>Berlin</strong>-Weißensee. Kurz nach ihrer Rückkehr<br />

erwartete sie eine böse Überraschung:<br />

Das Pflegekomitee kündigte ihren Vertrag,<br />

die Oberin reagierte geschockt – sie wurde<br />

Opfer einer Rufmordkampagne und alten<br />

Zwistes verfeindeter Adelsfamilien.<br />

Aber sie fand neue Herausforderungen,<br />

wurde dann Oberin im Zentralkomitee<br />

der Deutschen Vereine <strong>vom</strong> Roten Kreuz,<br />

dazu Ausschussmitglied im Verband<br />

Deutscher Krankenpflegeanstalten – und<br />

zur offiziellen Beraterin der Mutterhäuser<br />

ernannt. 1905 versuchte sie sich als<br />

Designerin und entwarf das „hygienischrichtige<br />

Kleid für die Krankenpflege“,<br />

das – als Reichspatent angemeldet – zur<br />

Tracht aller Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n wurde.<br />

Drei Jahre später nahm sie den „sehr<br />

ehrenvollen Auftrag einer Inspektions-<br />

und Informationsreise an, zunächst nach<br />

den Kolonien Togo und Kamerun“, dort<br />

sollte sie nicht nur die Arbeitsbedingungen<br />

von Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n untersuchen,<br />

sie selbst wollte sich auch über die<br />

Lage der Frauen in anderen Ländern<br />

informieren. 59 Jahre alt war Oberin von<br />

Wallmenich, als sie sich via Hamburg<br />

nach Westafrika einschiffte. Auf der Fahrt<br />

zurück in die Heimat erkrankte sie an<br />

Typhus, am 14. Juli 1908 verstarb<br />

Clementine von Wallmenich.<br />

Im Jahr 1953 beschlossen die Mitglieder<br />

der „<strong>Schwester</strong>nschaft Niederbayern-<br />

Oberpfalz <strong>vom</strong> Bayerischen Roten<br />

Kreuz“ sich umzubennen in „<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

Wallmenich-Haus <strong>vom</strong><br />

Bayerischen Roten Kreuz e.V.“<br />

(Zitate entnommen aus:<br />

Sigrid Schmidt-Meinecke „Clementine<br />

von Wallmenich – Leben und Vermächtnis<br />

einer bedeutenden Frau“,<br />

München 1991)<br />

In der Reihe „Oberinnen im Porträt“<br />

sind bereits erschienen:<br />

Elsbeth von Keudell (hedwig I/2007)<br />

Anna Maria Luise Scheld (hedwig II/2007)<br />

Rose Zirngibl (hedwig I/2008)<br />

Hedwig von Rittberg (hedwig II/2008)<br />

Hertha Janke (hedwig I/2009)<br />

Cläre Port (hedwig II/2009)<br />

Gerda von Freyhold (hedwig I/2010)<br />

Alexandrine von Üxküll-Gyllenband (hedwig II/2010)<br />

Ehrengard von Graevenitz (hedwig I/2011)<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 11<br />

© ARCHIV SCHWESTERNSCHAFT MÜNCHEN (2)

© <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN<br />

hedwig<br />

»Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.« HENRY FORD<br />

Ab in den Urlaub Letztes Jahr auf dem Archehof „Gut Falkenhain“, diesen Sommer nun<br />

Ruderer mit Brosche<br />

Vor zwei Jahren schickte die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />

das erste Mal ein Boot auf den Wannsee, damals holte<br />

das Ruderinnenteam Silber – trotz „Rollsitzklemmers“.<br />

Bei „Rund um Wannsee 2011“ unterstützte die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

jetzt einen Männer-Achter plus Steuerfrau:<br />

Aber auch diesmal kam das Team nicht als Erste ins Ziel,<br />

„RaW & Friends“ schafften es aber dennoch auf das<br />

Treppchen und holten die Bronzemedaille in ihrer<br />

Rennkategorie. Etwas mehr als eine dreiviertel Stunde<br />

hatten die acht Ruderer für die Rundfahrt um <strong>Berlin</strong>-<br />

Wannsee gebraucht, damit war „RaW & Friends“-Boot<br />

nur um Sekunden langsamer als die beiden Besserplatzierten.<br />

Mit einer Rennstrecke von fünfzehn Kilometern<br />

zählt „Rund um Wannsee“ zu den schwersten Ruderrennen<br />

weltweit – sieben Seen müssen die Sportler<br />

überqueren. Jedes Jahr am 3. Oktober veranstaltet<br />

der <strong>Berlin</strong>er Ruder-Club die Langstreckenregatta, dieses<br />

Jahr war es eine Jubiläumsveranstaltung: zum zehnten<br />

Mal fand „Rund um Wannsee“ statt.<br />

in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte am Werbellinsee: Mit Hilfe der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />

konnten Kinder der KJP wieder ein paar Tage ihrer Sommerferien außerhalb <strong>Berlin</strong>s verbringen. 18 Kinder waren es,<br />

die im Juli mit ihren Betreuern Richtung Schorfheide reisten. Baden im<br />

Werbellinsee, Paddeltouren mit dem Kanu, Wandern durch Wald und<br />

Moor, abends Grillen und Stockbrotbacken am Lagerfeuer: die drei Tage<br />

waren für die Kinder kurzweilig und abwechslungsreich. „Danke,<br />

dass Sie den Kindern und auch uns diese wunderbare Fahrt ermöglicht<br />

haben“, bedankte sich die Pflegerische Abteilungsleitung der Kinderund<br />

Jugendpsychiatrie, Bärbel Zeran, bei der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

für deren Unterstützung.<br />

In eigener Sache<br />

Zum vierten Mal haben die Surveyer unsere Kliniken geprüft:<br />

reine Routine, da kann uns nichts mehr überraschen – könnte<br />

man meinen. Aber das war es überhaupt nicht, die Zertifi-<br />

zierung war alles andere als „normal“: Die Anspannung war<br />

ungleich größer als bei dem Besuch der Joint Commission vor<br />

drei Jahren. Die Frage, die wir uns alle gestellt haben: Welche<br />

Auswirkungen hatte die Krise von 2010 tatsächlich? Der JCI-Survey war ein Lack-<br />

mustest. Die <strong>DRK</strong> Kliniken hatten sich wieder einem durch und durch unabhängigen<br />

Kontrollgremium zu stellen; nun sollte sich zeigen, wie es mit unseren Kliniken<br />

weiter geht. Sie können sich bestimmt vorstellen, wie groß unsere Erleichterung<br />

war, als die Surveyer uns schon an den letzten Prüfungstagen „leise“ zu ver-<br />

stehen gaben: „Sie können entspannt sein, es sieht ganz gut aus“. Und als dann<br />

Mitte November endlich die offizielle Bestätigung kam, da war die Freude<br />

natürlich riesig. Was heißt diese Zertifizierung nun übertragen auf die komplexe<br />

Situation im Unternehmen? Eigentlich nichts anderes, als dass die Versorgung<br />

unserer Patienten von der Krise unbeeinflusst blieb, dass sie – im Gegenteil –<br />

sogar eine weitere Steigerung erfahren hat. Dies ist für mich ein großartiger<br />

Erfolg: Für Ihren Beitrag daran bedanke ich mich, dies auch im Namen der<br />

Geschäftsführung der <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong>. Der aktuelle Survey ist damit auch<br />

als Aufarbeitung zu verstehen, die längst noch nicht abgeschlossen ist; sie wird<br />

uns wohl noch einige Monate beschäftigen, vielleicht sogar Jahre. Wir als Ver-<br />

antwortliche von <strong>Schwester</strong>nschaft und Kliniken sind selbstverständlich sehr daran<br />

interessiert, wir unterstützen und kooperieren vollumfänglich – die zuständigen<br />

Behörden haben sich mehrmals lobend über unseren Einsatz geäußert. In diesem<br />

Zusammenhang freut es mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Staatsanwaltschaft<br />

und Polizei sämtliche Ermittlungen gegen mich eingestellt haben: Ich sehe damit<br />

nicht nur meine Person, sondern vor allem das Amt einer Oberin als rehabilitiert<br />

an. In den genau fünfzehn Jahren, in denen ich die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong><br />

als Vorsitzende führe, waren diese vergangenen achtzehn Monate mit Abstand<br />

am entbehrungsreichsten; und ich weiß, nicht nur für mich. Im nächsten<br />

Jahr stehen eine Reihe von Veränderungen an, neue und bekannte Gesichter<br />

in verantwortungsvollen Positionen wird es geben – und das sind dann<br />

tatsächlich „normale“, weil von uns gewünschte Veränderungen.<br />

// Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />

Zuwachs chs<br />

Ordentliche Mitglieder<br />

der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

seit dem 1. Juli 2011:<br />

<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong><br />

Köpenick<br />

Diesner, Constanze (1. Juli)<br />

Pfeiffer, Josephine (1. August)<br />

Junghans, Nicole (1. August)<br />

Gast, Anja (1. September)<br />

Hoffmann, Jenny (1. September)<br />

Böhme, Selda (1. September)<br />

Latussek, Melanie (1. Oktober)<br />

Augustinski, Philine (12. Oktober)<br />

Diehl, Tatjana (1. November)<br />

Steinick, Alexandra (1. November)<br />

Mitte<br />

Dietrich, Franzisca (15. Mai)<br />

Richter, Nadine (24. Juni)<br />

Park-Sanatorium Dahlem<br />

Linke, Maria (16. Mai)<br />

Westend<br />

Heidtmann, Maxie (1. Juni)<br />

Lindner, Jenny (1. August)<br />

Weck, Tanja (1. September)<br />

Fiedler, Tanja (1. Oktober)<br />

Herforth, Sophie Anna (1. Oktober)<br />

Ahrens, Mareike (1. Oktober)<br />

von Thienen, Sandra (1. Oktober)<br />

Kaeks, Anne (1. Oktober)<br />

Dietrichkeit, Maria (1. November)<br />

Schade, Charleen (1. November)<br />

Hanschke, Nadine (1. November)<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 13

hedwig<br />

»Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen« ARISTOTELES<br />

Seit genau zwanzig Jahren ist das Westend-Krankenhaus bei der <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

Meilenstein<br />

in Backstein<br />

Fährt man auf der A100 Richtung Süden, dann überrascht rechts, kurz hinter dem Dreieck Charlottenburg<br />

die etwas andere Skyline aus vielen Türmchen – es sind die „Dachreiter“ der alten Gebäude der<br />

<strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, verkleidete Rohre für das Entlüftungssystem des historischen Krankenhausteiles.<br />

Nicht zu übersehen ist auch ein fast vier Meter hohes, rotes Kreuz mit blauem Rand – auf dem Krankenhaushochhaus<br />

– der „Kopfklinik“ – zeigt es, wem dieses Areal gehört.<br />

Das Westend-Krankenhaus nach Fertigstellung des Hochhauses (1971)<br />

Seit dem 1. Oktober 1991 ist<br />

Rittberg-Krankenhaus wurde<br />

die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft<br />

Aufschub gewährt. Aber auch<br />

<strong>Berlin</strong> Träger der Charlotten-<br />

über das Westend-Krankenhaus<br />

burger Klinik. Dabei hätte es<br />

gab es eine Mängelliste: Die<br />

auch anders kommen können,<br />

Freie Universität, die das Areal<br />

im „Jahr 1“ der deutschen Ein-<br />

bewirtschaftete, hatte Ende der<br />

heit stand der Verein kurz vor<br />

siebziger Jahre ein Sanierungs-<br />

seinem Aus. Zwei seiner vier<br />

konzept ausgearbeitet, der Senat<br />

Einrichtungen, das Jungfern-<br />

ergänzte die mit eigenen Aufheide-Krankenhaus<br />

in Charlotlagen.<br />

Auf eine halbe Milliarde<br />

tenburg-Nord und die Ritt-<br />

DM, also rund 256 Millionen<br />

berg-Klinik in Lichterfelde-Süd,<br />

Euro, summierten sich die<br />

sollten ihre Arbeit einstellen.<br />

Kosten. Diese Mängelliste kur-<br />

Der Senat hatte die Schließung<br />

sierte als internes Arbeitspapier,<br />

der beiden <strong>DRK</strong>-Krankenhäuser schon Dort hielt man sich jedoch bedeckt und Oberin Rohr kannte es nicht. Der CDU-<br />

in den achtziger Jahren geplant, die zögerte mit der Freigabe von Investitionsgeführte Senat wollte freie, gemeinnützige<br />

gewaltigen Kosten für die längst übermitteln. Später, bei einer eher inoffiziellen Träger für das Westend. Die <strong>Schwester</strong>nfällige<br />

Sanierung konnten das Land und Zusammenkunft in der Senatsverwaltung, schaft signalisierte Interesse, aus unver-<br />

auch die <strong>Schwester</strong>nschaft nicht stemmen. teilte man Oberin Christa Rohr die<br />

bindlichen Gesprächen wurden offizielle<br />

Es war so nur noch eine Frage der Zeit, bis Planänderung mit: Die <strong>Schwester</strong>nschaft Verhandlungen. Im März 1989 verlor die<br />

die <strong>Berlin</strong>er <strong>Schwester</strong>nschaft „Jungfern- schließt Jungfernheide und Rittberg, dafür CDU jedoch überraschend die Wahlen zum<br />

heide“ und „Rittberg“ aufgeben musste. bekommt der Verein das renommierte Abgeordnetenhaus, die Sozialdemokraten<br />

Ursprünglich wollte die <strong>Schwester</strong>nschaft Westend-Krankenhaus – wenn vorerst nur übernahmen mit der Alternativen Liste<br />

spätestens 1985 mit den Umbauten<br />

das Hochhaus, in das dann die Jungfernhei- die Regierungsverantwortung für <strong>Berlin</strong> –<br />

beginnen, der Senat hatte <strong>vom</strong> Verein de einzieht. Denn die Klinik am Tegeler und das wirkte sich aus auf die laufenden<br />

vorab eine Mängelliste bekommen:<br />

Weg sollte als erste schließen, dem<br />

Verhandlungen zwischen <strong>Schwester</strong>n-<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 14<br />

© DANIEL FLASCHAR<br />

schaft und Verwaltung. Die rot-grüne<br />

Koalition favorisierte einen kommunalen<br />

Träger für das Westend, die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

war plötzlich kein geeigneter<br />

Kandidat mehr und geriet in eine bedrohliche<br />

Situation: Sollte sich die Politik<br />

mit ihrem geänderten Plan durchsetzen,<br />

so blieben dem Verein nur das <strong>DRK</strong>-Krankenhaus<br />

Mark Brandenburg mit seinen<br />

Standorten „Mariendorf“ und „Drontheimer<br />

Straße“. Die Geschäftsführung der<br />

„Krankenhaus GmbH“ mit Heidi Schäfer-<br />

Frischmann, Gerhard Schwarz und<br />

Berthold Simons wollte so schnell nicht<br />

aufgeben, das konnte sie auch nicht – es<br />

standen hunderte Arbeitsplätze auf dem<br />

Spiel. Simons musste seinen Urlaub<br />

unterbrechen und kam aus Italien<br />

zurück nach <strong>Berlin</strong>; Geschäftsführerin<br />

Heidi Schäfer-Frischmann und ihr Kollege<br />

Gerhard Schwarz hatten mittlerweile<br />

begonnen, mit den Entscheidungsträgern<br />

ins Gespräch zu kommen: Nicht nur die<br />

Senatoren und ihre Staatssekretäre<br />

mussten die Geschäftsführer überzeugen,<br />

auch bei Abgeordneten der Charlottenburger<br />

Bezirksverordnetenversammlung<br />

warben sie um Unterstützung. In der<br />

Landespolitik gab es mittlerweile den<br />

nächsten Regierungswechsel: Die Alternative<br />

Liste verließ die Koalition, die<br />

<strong>Berlin</strong>er Christdemokraten stellten nach<br />

gewonnenen Neuwahlen wieder die<br />

Parlamentsmehrheit.<br />

Anfang des Jahres 1991 kam endlich der<br />

Durchbruch bei den Westend-Verhandlungen,<br />

beide Seiten einigten sich auf einen<br />

Kompromiss: Die FU <strong>Berlin</strong> verlegt ihren<br />

Krankenhausbereich in das Rudolf-<br />

Virchow-Klinikum, die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

übernimmt als neuer Träger das Westend.<br />

Die <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong> bekam<br />

eines der architektonisch reizvollsten<br />

Krankenhäuser Deutschlands. Und mit<br />

der fast gleichzeitigen Übernahme des<br />

Salvador-Allende-Krankenhauses wurde<br />

die <strong>Schwester</strong>nschaft zu einem der größten<br />

<strong>Berlin</strong>er Gesundheitsunternehmen.

© ARCHIV <strong>DRK</strong> KLINIKEN BERLIN<br />

hedwig<br />

»Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben« CICELY SAUNDERS<br />

Das Westend-Krankenhaus<br />

Charlottenburg, um 1900:<br />

Seit knapp 25 Jahren ist die Stadt<br />

eigenständig – der Provinziallandtag<br />

hatte Charlottenburg zum 1. Januar<br />

1877 aus dem Kreis Teltow ausgegliedert.<br />

Die Stadt hat ihre Einwohnerzahl<br />

in den vergangenen<br />

drei Jahrzehnten verzehnfacht,<br />

über 200.000 Menschen leben hier.<br />

Bis 1910 werden noch einmal hunderttausend<br />

hinzukommen. In der Provinz<br />

Brandenburg sind Charlottenburg und<br />

<strong>Berlin</strong> damit die einzigen Großstädte. Für<br />

die Krankenversorgung ist das Krankenhaus<br />

in der Kirchstraße längst zu klein.<br />

Einen Neubau hat die Stadtverordnetenversammlung<br />

1895 beschlossen – am<br />

Fürstenbrunner Weg soll er nun entstehen.<br />

Dort, wo sich früher der Pferdemarkt<br />

befand. Der Magistrat beauftragt den<br />

renommierten Architekten Heino Schmieden,<br />

zusammen mit Martin Gropius hat er<br />

„Gropius & Schmieden“ gegründet: das<br />

erste freie Architekturbüro <strong>Berlin</strong>s. Beide<br />

haben sich auf den Bau von Krankenhäusern<br />

spezialisiert. Nur zwei Jahre<br />

braucht Schmieden, dann sind seine<br />

Pläne für das neue Krankenhaus fertig<br />

gezeichnet und von der Stadt freigegeben.<br />

Der Architekt hat sich für die<br />

„Pavillonbauweise“ entschieden: Um eine<br />

grüne Mittelachse gruppiert er acht<br />

Krankenhauspavillons mit Sälen für die<br />

Patienten, hinzu kommen das Badeund<br />

Operationshaus und der wuchtige<br />

Verwaltungstrakt an der Spandauer<br />

Chaussee. Schmieden lässt sich von<br />

Fritz Karl Bessel-Hagen beraten – der<br />

Mediziner wird später zum Direktor<br />

des „Städtischen Krankenhauses Charlottenburg-Westend“<br />

ernannt. 1901 rücken<br />

die Bautrupps an, ein Jahr später steht<br />

der Rohbau – jetzt kann der Innenausbau<br />

beginnen. Wie bei der Gebäudeanordnung<br />

werden auch hier „Hygiene“ und<br />

„Desinfektion“ zu baulichen Vorgaben,<br />

von Bessel-Hagen formuliert und durch<br />

Schmieden zu Papier gebracht. Der Arzt<br />

bringt sich ein, er erfindet Geräte zur<br />

Desinfektion und veranlasst den Einbau<br />

einer hochmodernen Haustechnik.<br />

Das Team Bessel-Hagen/Schmieden entwickelt<br />

ein völlig neuartiges Lüftungssystem<br />

für das Westend – die Lüftungs-<br />

rohre, die bei den Kopfbauten aus der<br />

Dachmitte ragen, werden später mit<br />

ihren Verkleidungen die Silhouette der<br />

Klinik prägen. Es dauert zwei Generationen,<br />

bis sich das Westend der nächsten<br />

großen baulichen Veränderung unterzieht.<br />

1971 öffnet die „Kopfklinik“, ein<br />

funktionaler Zehnstöcker, der den<br />

Nordwestteil des Krankenhausgeländes<br />

dominiert. Der aber auch das neue<br />

„Wahrzeichen“ der Klinik ist und für die<br />

Spitzenmedizin steht, die im Westend<br />

angeboten wird. Ein Krankenhaus hat<br />

eine kurze Halbwertszeit. Medizin und<br />

Pflege verlangen ständig nach neuen<br />

Infrastrukturen für ihre Arbeiten.<br />

Ende der achtziger Jahre ist der historische<br />

Krankenhausteil veraltet: Umbauen<br />

und Renovieren ist immer teurer als<br />

neu bauen. Es wird laut darüber nachgedacht,<br />

die historischen Pavillons durch<br />

funktionale Betonbauten zu ersetzen.<br />

Die Pläne bleiben glücklicherweise in der<br />

Schublade: Backsteinhäuser und Plattenbau<br />

legen auch in den nächsten Jahrzehnten<br />

Zeugnis ab für das gelungene<br />

Miteinander von Tradition und Moderne<br />

– für die <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend.<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 17

hedwig<br />

»Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren« BERTOLT BRECHT<br />

„Man kann das nur als gelungen bezeichnen“<br />

Oberin Heidi Schäfer-Frischmann wurde im April 1986<br />

zur Geschäftsführerin der „<strong>DRK</strong> Krankenhaus GmbH I“,<br />

sechs Jahre später dann auch der „GmbH II“.<br />

Bei der Übernahme des Charlottenburger Westend-<br />

Krankenhauses war sie von Beginn an dabei.<br />

Frau Oberin, warum hatte sich die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

ausgerechnet für das Westend entschieden?<br />

Aussuchen konnten wir uns das nicht: Das Westend bot uns der<br />

Senat, dafür sollten wir das Jungfernheide-Krankenhaus und<br />

später das Rittberg-Krankenhaus schließen – so stand es im Krankenhausplan<br />

von 1990. Wir hatten einen Bauplan für beide Häuser<br />

ausgearbeitet: je 75 Millionen DM hätten wir investieren<br />

müssen, um die Kliniken auf den neuesten Stand umzurüsten.<br />

Genau die nun hätte der Senat nicht bewilligt, wir hätten demnach<br />

Jungfernheide und Rittberg ersatzlos schließen müssen.<br />

Der Senat mit Senator Fink, Staatssekretär Hasinger und besonders<br />

dem Staatsdirigenten Dr. Unger schlug vor, uns das Westend<br />

anzubieten. <strong>Berlin</strong> verfügte damals über zu viele Krankenhausbetten.<br />

Die Universität sollte ins Rudolf-Virchow-Klinikum<br />

ziehen, wir Jungfernheide und Rittberg schließen und das Westend-Gelände<br />

übernehmen.<br />

Hat Ihnen der Senat das komplette Gelände angeboten?<br />

Nur Teile, wir haben zuerst den operativen Bereich übernommen,<br />

auch einen Teil der inneren Bereiche und dann sukzessive<br />

ausgebaut: Kinderklinik und Frauenklinik waren erst in der<br />

Pulsstraße und sind 1996 umgezogen. Wir bekamen nur die Gebäude,<br />

die notwendig sind für den Krankenhausbetrieb.<br />

Wie lange hat die Übernahme gedauert:<br />

<strong>vom</strong> ersten Gespräch bis zur endgültigen Vertragsunterzeichnung?<br />

Gar nicht so lange – knapp fünf Jahre hat das gedauert, von 1986<br />

bis 1991.<br />

Eine Übernahme in der Größenordnung gab es bis dahin nicht.<br />

War sie wirtschaftlich riskant?<br />

Das würde ich nicht sagen. Für uns stand doch viel auf dem Spiel:<br />

Mit der Schließung von Rittberg und Jungfernheide wären uns<br />

nur noch Drontheimer und Mariendorf geblieben – eine gefährliche<br />

Konstellation für die <strong>Schwester</strong>nschaft! Wir bekamen doch<br />

auch die Zusage, 165 Millionen DM für die Sanierung der Gebäude<br />

des Westendes zu verwenden. Damit waren wir gesichert. Für<br />

uns als <strong>Schwester</strong>nschaft war das eine glückliche Fügung.<br />

Kulisse „Westend“: Oberin Heidi Schäfer-Frischmann<br />

mit dem ersten JCI-Zertifikat (2002)<br />

Ein Meilenstein für die <strong>Schwester</strong>nschaft, kann man das so sagen?<br />

Ja, ein Meilenstein. Wir dürfen nicht vergessen: In der Jungfernheide<br />

waren wir nur Mieter, das Gebäude gehörte Schering.<br />

Und das Rittberg-Krankenhaus wurde früher als Homöopathisches<br />

Krankenhaus genutzt und war von seiner Bausubstanz her<br />

für ein Krankenhaus nicht mehr zeitgemäß.<br />

Fand die Übernahme überall<br />

Zustimmung oder gab es auch Widerstand?<br />

Es gab natürlich auch Widerstände, sehr massiv dann 1991, kurz<br />

vor dem Umzug: Im Sommer ´91 war die politische Stimmung im<br />

Abgeordnetenhaus plötzlich eine andere. Und die Universität<br />

wollte auch nicht aus Charlottenburg weg. Das Projekt wurde<br />

also wieder in Frage gestellt. Wir Geschäftsführer – das waren<br />

Berthold Simons, Gerhard Schwarz und ich – sind in diesem Som-<br />

mer wirklich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau marschiert<br />

– ob es nun Abgeordnete waren, Mitarbeiter der Senatsverwaltung<br />

oder auch der Universität – und haben dafür geworben,<br />

dass der Plan doch noch umgesetzt wird.<br />

Die Universität hat dann das Gelände<br />

fluchtartig verlassen: Haben Sie dafür eine Erklärung?<br />

Wir alle waren enttäuscht, wie die Stationen und Bereiche aussahen,<br />

als wir den ersten Rundgang nach der Übernahme machten<br />

– eine merkwürdige Situation war das. Dafür habe ich keine Erklärung,<br />

das muss man wahrscheinlich so hinnehmen. Ich habe<br />

damals auch nicht so viele Gedanken daran verschwendet, wir<br />

mussten doch innerhalb kürzester Zeit umziehen von der Jungfernheide<br />

auf das Gelände <strong>vom</strong> Westend. Ich war verantwortlich<br />

für den Umzug, zwei Tage hatten wir dafür eingeplant – mit<br />

180 Patienten von der Jungfernheide rüber ins Westend! Einen<br />

Tag vorher waren noch Bauleute im „Kopfhaus“. Ich bin der Firma<br />

Gegenbauer damals sehr dankbar gewesen, die haben eine<br />

Nachtschicht eingelegt, um noch das gesamte Gebäude zu putzen.<br />

Ich erinnere mich, wir haben Pizza und Cola ausgegeben,<br />

damit in der Nacht wirklich die Gebäude gereinigt werden. Wir<br />

hatten zuvor eine Art „Masterplan“ entwickelt, die <strong>Schwester</strong>n,<br />

die dann umgezogen sind aus der Jungfernheide, haben erst mal<br />

alles eingerichtet, dafür hatten sie in der Jungfernheide alles stehen<br />

und liegen gelassen, sind mit den Patienten umgezogen und<br />

haben dann eine Nachhut gebildet, die die Jungfernheide wieder<br />

aufgeräumt hat. Und das klappte sehr gut, in den zwei Tagen ist<br />

alles reibungslos abgelaufen.<br />

Woher kamen die vielen Mitarbeiter,<br />

die Sie für den Betrieb des Westends benötigen?<br />

Das Personal hatten wir schon vorher eingestellt. Wir haben die<br />

Stationen vollkommen neu zusammen gestellt, hunderte von<br />

Gesprächen gingen dem voraus. Schon zu dem Zeitpunkt hatten<br />

wir die Mitarbeiter des Rittberg-Krankenhauses einbezogen,<br />

auch einige aus der Drontheimer Straße. Die Personalplanung<br />

war ein echtes Bravourstück: Der Pflegenotstand war damals<br />

noch größer als heute. Wir haben in Zeitungen inseriert oder bei<br />

anderen <strong>Schwester</strong>nschaften nachgefragt. Irgendwie haben wir<br />

es geschafft, unser neues Krankenhaus bekam seine Mitarbeiter.<br />

1991 die Übernahme, kurz darauf begannen die Bauarbeiten, die<br />

sich bis 2003 hinzogen: immer wieder Umzüge, immer wieder neue<br />

Mitarbeiter: War da professionelles Arbeiten überhaupt möglich?<br />

Professionell gearbeitet haben wir immer, selbst wenn man<br />

manchmal das Gefühl hatte, auf einer Baustelle zu arbeiten.<br />

<strong>Schwester</strong>n und Ärzte, auch das andere Personal wie Putzfrauen<br />

oder Stationshilfen: Sie alle haben professionell gearbeitet. Das<br />

war eben auch unsere Stärke: im Provisorium gut zu arbeiten!<br />

Aber fertig mit den Baumaßnahmen – ich glaube, dass sind wir<br />

heute noch nicht. Wir sind immer noch dabei, alles zu verschönern,<br />

besser zu machen. Ich denke, so ein Krankenhaus ist, wenn<br />

es sich gut aufstellen will, immer auch eine Baustelle.<br />

Der Architekt Beer, der den Umbau des Westends<br />

mit plante, meinte: „Die durchschnittliche Lebensdauer<br />

eines Krankenhauses beträgt zwanzig Jahre“.<br />

Und dann fängt man wieder von vorne an, genau. Es war eben<br />

auch diese Besonderheit, dass wir auf einen universitären Standort<br />

gezogen sind. Ich finde, dass das ganz hervorragend geklappt<br />

hat und dass sich wirklich jeder eingebracht hat. Und die <strong>Schwester</strong>n<br />

haben das natürlich ganz besonders begleitet.<br />

Sind viele ehemalige Universitätsmitarbeiter geblieben?<br />

Sehr wenige, das ist fast zu vernachlässigen. Die hatten ihren Beamtenstatus<br />

und fast alle sind dann doch mitgezogen. Bei uns<br />

geblieben sind Dr. Schauwecker und dann später auch Prof. Kentenich<br />

und Prof. Grothe.<br />

Welchen Einfluss hatten Sie auf die großen Umbaumaßnahmen?<br />

Gab es da Vorgaben seitens der <strong>Schwester</strong>nschaft:<br />

„So stellen wir uns das vor“?<br />

Das ist ein Prozess gewesen, wir hatten sehr strenge Denkmalschutzauflagen<br />

zu beachten, gerade bei den Kämmen. Es gab eine<br />

Arbeitsgruppe aus Senat und Denkmalschutzbehörde, den Architekten<br />

und Bauingenieuren, der Geschäftsführung und dem<br />

Träger. Und da haben wir immer einen guten Konsens gefunden.<br />

Mit Ihrem heutigen Wissen: Hätten Sie irgendwas anders gemacht?<br />

Man kann immer alles noch besser machen! Aber ich denke, unter<br />

dem Strich ist das Westend-Krankenhaus sehr gelungen. Was<br />

mich sehr freut, dass es eine hohe Akzeptanz hat in der Bevölkerung,<br />

bei den Patienten und den Mitarbeitern – das kann man nur<br />

als gelungen bezeichnen, darauf kommt es doch letztendlich an.<br />

Können Sie spekulieren und sagen, wo die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

heute ohne das Westend stehen würde?<br />

Nein, das will ich nicht und das kann ich auch gar nicht. Ich<br />

denke, wir haben uns gut positioniert in den letzten zwanzig<br />

Jahren. Wir haben ein hervorragendes Krankenhaus – nicht nur<br />

baulich, sondern auch von den Menschen her, die es mit Leben<br />

füllen. Wenn wir das die nächsten zwanzig Jahre schaffen, dann<br />

können wir doch nur zufrieden sein. Ich denke nicht nur an die<br />

Vergangenheit, an der Zukunft müssen wir arbeiten, damit wir<br />

das, was wir erreicht haben, nicht verlieren.<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 19

hedwig<br />

»Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit« ERASMUS VON ROTTERDAM<br />

Drei Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n: Sie arbeiten in den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend, haben zu drei verschiedenen<br />

Zeitpunkten dort angefangen. Seit seiner Übernahme verändert sich ihr Krankenhaus, auch wenn das Tempo der<br />

Veränderungen nicht mehr so rasant ist wie noch vor zehn Jahren. Sibylle Griebsch, Ellen Richter und<br />

Anette Skalla sind mehr als nur Augenzeugen, sie haben mitgewirkt an der Umwandlung der Universitätsklinik<br />

zu einer Einrichtung der <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>nschaft <strong>Berlin</strong>. // FOTOS VON DANIEL FLASCHAR //<br />

ELLEN RICHTER: Wir sind nach und nach ausgezogen. Wir hatten<br />

eine Kollegin, die bis zum Schluss blieb – sie hat noch die Station<br />

ausgefegt und alles sauber hinterlassen.<br />

Und wie lange hat es gedauert, bis so etwas wie Normalität einkehrte?<br />

ELLEN RICHTER: Ich denke, eine Woche, ganz genau weiß ich es<br />

nicht mehr. Wir hatten geputzt, alles sauber gemacht und uns so<br />

eingerichtet, wie wir es gern wollten. Wir haben viel organisiert.<br />

Und was wir benötigten, haben wir uns geholt.<br />

„Das macht einen stolz“<br />

Frau Richter, Sie waren damals beim Umzug dabei...<br />

ELLEN RICHTER: Ja, das war im September ´91. Wir hatten bereits<br />

vorher begonnen, unsere Sachen von der Jungfernheide hierher<br />

ins Westend zu bringen – mit unseren privaten PKWs. Wir haben<br />

auch nach dem Dienst gearbeitet, in der Freizeit sind wir<br />

hergekommen und haben alles aufgebaut. Die Anzahl der Patienten,<br />

die wir noch auf der Station im Krankenhaus Jungfernheide<br />

betreuten, hatten wir nach und nach reduziert – wir hatten<br />

ja noch nichts auf den neuen Stationen, die Betten wurden<br />

erst später geliefert.<br />

Was war Ihr erster Eindruck, als Sie hier ankamen?<br />

ELLEN RICHTER: Alles war so groß – aber unheimlich dreckig. Und<br />

das fand ich sehr, sehr negativ. Wir haben dann gründlich ge-<br />

„Natürlich sind wir auch stolz,<br />

Westendlerinnen zu sein“<br />

Ellen Richter<br />

putzt – wir wollten doch eine saubere Station! Volle Töpfe waren<br />

das Ekligste, was wir vorgefunden haben, überall war Dreck: Es<br />

sah so aus, als hätten sie die Häuser fluchtartig verlassen. Da waren<br />

so viele wertvolle Sachen, die sie haben liegen lassen: Sterilgut,<br />

das noch über Jahre gut war, doppelt und dreifach eingepackt<br />

– das haben wir dann genommen.<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Auch Wandanschlüsse haben sie da gelassen.<br />

Und wirklich wertvolle Dinge, die wir gut gebrauchen konnten:<br />

Defibrillatoren, EKG-Geräte – fahrbare, tragbare...<br />

ELLEN RICHTER: Eigentlich ein Wunder, dass sie nicht ihre Patienten<br />

auch noch da gelassen haben. Die <strong>Schwester</strong>nschaft hat das<br />

Jungfernheide-Krankenhaus sicherlich nicht von jetzt auf gleich<br />

verlassen.<br />

„Es hat sich einfach<br />

so viel und so oft verändert“<br />

Sibylle Griebsch<br />

War das Westend komplett leer, als die <strong>Schwester</strong>nschaft kam?<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Ich selbst bin damals nicht mit umgezogen, ich<br />

war im Mutterschutz zu der Zeit. Aber ich weiß, dass sich auf<br />

dem Westend-Gelände noch Einrichtungen der Charité befanden<br />

wie die Chirurgische Station, auch die Augenklinik wurde<br />

erst später übernommen. Die Chirurgen von Charité und <strong>DRK</strong><br />

Kliniken haben sich dann auch ein bisschen in den Haaren gehabt<br />

– es ging um die OP-Säle: da hat der alte Träger „geschubst“,<br />

wollte sie wie früher uneingeschränkt nutzen und der neue<br />

wollte das natürlich auch.<br />

ANNETTE SKALLA: September 1990 hatte ich mich im Virchow beworben<br />

und war zum Vorstellungsgespräch auf diesem Gelände.<br />

Danach habe ich mir die Intensivstation angesehen. Diese be-<br />

fand sich zu dieser Zeit noch in den Räumen der jetzigen Kinder-<br />

und Jugend-Psychiatrie. Es war eine sehr enge und verwinkelte<br />

Station, sie machte wirklich einen sehr unaufgeräumten Eindruck.<br />

Für mich stand fest: Hier will ich nie arbeiten. Und dann<br />

kam doch alles ganz anders...(lacht)<br />

Sind Sie damals freiwillig von der Jungfernheide ins Westend gezogen?<br />

ELLEN RICHTER: Natürlich, über Alternativen haben wir auch gar<br />

nicht nachgedacht. Für uns stand fest: Die Jungfernheide zieht<br />

geschlossen um.<br />

Ihr Team ist so geblieben wie es war?<br />

ELLEN RICHTER: Ja, das Team ist unverändert<br />

geblieben.<br />

Was hat Sie dann hier positiv überrascht?<br />

ELLEN RICHTER: Die Station war sehr<br />

übersichtlich und gut geschnitten: Da<br />

ist ein Gang, auf der rechten Seite sind<br />

die Patientenzimmer, auf der linken<br />

Seite die letzten beiden sind Einzelzimmer,<br />

dann war da ein Dienstzimmer,<br />

daneben befand sich unser kleiner<br />

Aufenthaltsraum, ein Durchgangszimmer,<br />

und wieder nebenan war das<br />

„Spritzenzimmer“ – also der reine Arbeitsraum<br />

– und wieder dahinter lag<br />

ein Arztzimmer – das gefiel mir sehr,<br />

alles war übersichtlich und zugleich<br />

komfortabel. In der Jungfernheide<br />

sind wir immer „Um-die-Ecke“ gelaufen:<br />

Auf der alten 2b zum Beispiel hatten<br />

wir den Fahrstuhl, da kam die Urologie<br />

nach oben, um in den OP zu<br />

gehen, nebenan war auch noch das<br />

Röntgenzimmer – es war eine stark<br />

frequentierte Station, im Jungfernheide-Krankenhaus<br />

ging es hin und her.<br />

Wann kamen die ersten „neuen“ Patienten?<br />

ELLEN RICHTER: Gleich mit dem Umzug – das war am 1. und 2.<br />

Oktober.<br />

Sie haben das aufmerksam verfolgt und auch befürwortet?<br />

ELLEN RICHTER: Dafür haben wir doch alle gekämpft, das war<br />

schon lange im Gespräch.<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Die Jungfernheide musste schließen – komplett.<br />

Dann hat sich die Fraktion der Grünen in Charlottenburg<br />

dafür stark gemacht, dass die Jungfernheide hier ins Westend<br />

kommt. Das Westend sollte ebenfalls geschlossen werden, zumindest<br />

große Teile. Aber Charlottenburg braucht doch ein ordentliches<br />

Krankenhaus: Und einige Politiker im Abgeordnetenhaus<br />

und in der Bezirksverordnetenversammlung hier in Char-<br />

NEWSLETTER DER <strong>DRK</strong>-SCHWESTERNSCHAFT BERLIN E.V. AUSGABE II/2011 21

hedwig<br />

»Kein besseres Heilmittel gibt es im Leid als eines edlen Freundes Zuspruch« EURIPIDES<br />

lottenburg haben sich dafür stark gemacht. Die <strong>Schwester</strong>nschaft<br />

hat sich natürlich für das Gelände interessiert, und die<br />

Politik wollte uns letztlich doch auch erhalten. Trotzdem sind<br />

wir auf die Straße gegangen und haben demonstriert, dass die<br />

Jungfernheide bleibt: Wir sind raus mit Rollstühlen, mit Patienten<br />

und Betten; wir sind nach Siemensstadt gefahren in das<br />

Einkaufszentrum, haben dort Zettel verteilt, Unterschriften gesammelt,<br />

damit die Jungfernheide erhalten bleibt oder wir zumindest<br />

dann ins Westend umziehen können.<br />

Frau Griebsch, Sie kamen etwas später hierher?<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: 1990 wurde meine Tochter geboren.<br />

'92, im Januar, habe ich dann schon wieder angefangen:<br />

1991 ist die <strong>Schwester</strong>nschaft ins Westend<br />

umgezogen und wegen des Personalmangels wurden<br />

die Mütter aus dem Erziehungsurlaub geholt, das<br />

musste unbedingt sein.<br />

Frau Skalla, auch Sie sind nach<br />

dem Umzug ins Westend gekommen?<br />

ANNETTE SKALLA: Ich bin im Dezember 1995 mit der<br />

Schließung des Rittberg-Krankenhaus hierher gekommen:<br />

Mit dem Team der Intensivstation aus dem<br />

Rittberg wurde die Intensivstation hier um fünf Betten<br />

erweitert. Es war eine tolle und spannende Zeit –<br />

und aus zwei doch sehr unterschiedlichen Teams<br />

wurde dann ein eingeschworenes.<br />

Fühlen Sie sich als „Westendlerinnen“, die<br />

sich von den Kolleginnen aus Mariendorf, Köpenick,<br />

Mitte unterscheidet?<br />

ELLEN RICHTER: Wir sind alle Rot-Kreuz-<strong>Schwester</strong>n,<br />

wir sind alle Kolleginnen. Natürlich sind wir auch<br />

stolz darauf, „Westendlerinnen“ zu sein: Wir haben<br />

sehr viel geschafft in diesen zwanzig Jahren.<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Ich denke, dass wir sehr stolz darauf<br />

sein können, dass es uns gelungen ist, bei den Patienten<br />

nicht nur in Charlottenburg, sondern auch weit über die<br />

Grenzen hinaus bekannt zu sein: für unser „Kümmern“ um und<br />

für die Patienten. Das gilt natürlich auch für die Medizin, ganz<br />

klar: über die Jahre konnten viele gute Ärzte gewonnen werden.<br />

Aber ich spreche da jetzt für uns: Wir <strong>DRK</strong>-<strong>Schwester</strong>n, wir kümmern<br />

uns, sind immer freundlich. Und dazu dann in dieser Umgebung,<br />

unter diesen Bedingungen zu arbeiten – ich denke, auch<br />

darüber kann man nur glücklich sein und das macht einen stolz.<br />

Haben Sie in der Anfangszeit Vorbehalte gespürt:<br />

Jetzt kommt ein Verein, die Universität ist weg?<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Nein, im Gegenteil! Die Patienten haben gesagt:<br />

„Sie sind ja ganz anders, Sie sind ja viel netter, hier kümmert<br />

man sich ja um uns – Sie fragen, ob ich Schmerzen habe, Sie fra-<br />

gen, wie es mir geht“. Wir hatten natürlich anfangs unsere Befürchtungen,<br />

aber die traten überhaupt nicht ein. Lob bekommen<br />

wir auch heute noch täglich zu hören.<br />

ELLEN RICHTER: Wir bekommen überwiegend positive Briefe von<br />

den Patienten, die sich bei uns bedanken für die gute Pflege, eigentlich<br />

für alles. Die <strong>Schwester</strong> fängt im Grunde genommen<br />

doch alles auf: Der Arzt war gerade zur Visite da – und wen fragt<br />

der Patient nachher?<br />

ALLE (lachen): Die <strong>Schwester</strong>!<br />

„Wo man baut,<br />

da geht es weiter, es wird<br />

besser und schöner“<br />

Annette Skalla<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Also für mich bleiben die vielen Umbauarbeiten<br />

immer auch etwas ganz Besonderes. Mir gefällt das grüne<br />

Ambiente – und natürlich ein wenig die Kunst, die ja immer<br />

wieder für Diskussionen sorgt.<br />

ANNETTE SKALLA: Jeden Tag beim Betreten des Geländes <strong>vom</strong><br />

Spandauer Damm aus, wenn man durch den großen Torbogen<br />

geht, die mächtige Lampe sieht und dann auf die Aue schaut,<br />

denke ich: Wow, schön!<br />

Gibt es irgendwas für die Zukunft, was Sie sich noch wünschen<br />

für das Westend? Was könnte man zum Beispiel verbessern?<br />

ELLEN RICHTER: Besser kann man immer werden, und wir verbessern<br />

uns auch immer.<br />

ANNETTE SKALLA: Es hat sich so viel getan. Als ich ´95 hier ankam,<br />

waren die Häuser rechts und links der Aue leer. Es funktionierten<br />

nur das Hochhaus, die Rettungsstelle, das Haus 12 und<br />

Haus 14. Seitdem wurde so viel gebaut, verändert und erweitert.<br />

Es ist wirklich gut. Die Arbeitsbedingungen waren während der<br />

langen Umbauphase bestimmt alles andere als optimal.<br />

SIBYLLE GRIEBSCH: Ich bin mit der Unfallchirurgie von der Ebene<br />

22 und 23 auf die 8b gezogen: Dort wurden neue Schränke eingebaut,<br />

Modulsysteme eingeführt, daran musste man sich gewöhnen.<br />

Aber auch die Kollegen mussten wir oft erst mal suchen<br />

oder anrufen: „Wo sind denn die jetzt schon wieder?“ Wir wurden<br />

zwar über die Rundschreiben informiert, aber trotzdem: Es<br />

hat sich einfach so viel und so oft verändert.<br />

ELLEN RICHTER: Dann ist man vielleicht manchmal in die falsche<br />

Richtung gelaufen. Aber das war egal, irgendwann war doch der<br />

richtigen Weg gefunden. Dem Patienten konnte man dann erklären:<br />

„Ach, ich wollte Ihnen mal unser schönes Gelände zeigen“. Und<br />

wir sind doch immer angekommen, wo wir hinwollten.<br />

ANNETTE SKALLA: Die Bauarbeiten waren und sind wichtig – sie gehören<br />

zum Westend. Ich denke: wo man baut, da geht es weiter, es<br />

wird besser und schöner. Klar ist es jedes Mal ein Kraftakt und wie<br />

immer ist man hinterher klüger. Was mir vielleicht noch fehlt, ist<br />

eine Cafeteria, am besten oben im Hochhaus, mit Blick über <strong>Berlin</strong>...<br />

Annette Skalla (45), ist seit 1991 bei den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong>, zuerst war sie im<br />

Rittberg-Krankenhaus, dort arbeitete sie drei Jahre lang als Stellvertretende Stationsleitung.<br />

1995 kam sie in das Westend auf die ITS, die sie von 1999 bis 2005 leitete. Seit Mai 2010<br />

ist Annette Skalla Stellvertretende Pfl egedienstleitung der <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> | Westend.<br />

Sibylle Griebsch (52), ihre erste Station bei den <strong>DRK</strong> Kliniken <strong>Berlin</strong> war die Jungfernheide,<br />

zehn Jahre arbeitete sie in dem Krankenhaus der <strong>Schwester</strong>nschaft. 1992 wechselte sie ins<br />

Westend. Im Mai 2007 übernahm Sibylle Griebsch hier die Abteilungsleitung der Station<br />

27/28 Endoskopie.<br />