TB 2016 Band 1_Leseprobe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

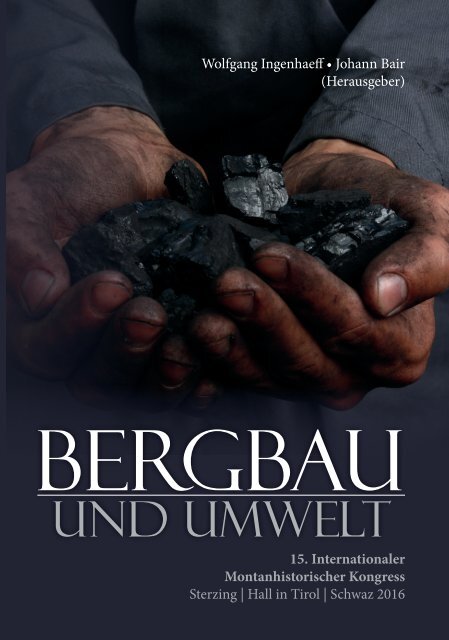

Wolfgang Ingenhaeff • Johann Bair<br />

(Herausgeber)<br />

Bergbau<br />

und Umwelt<br />

Bergbau<br />

und Umwelt<br />

15. Internationaler<br />

Montanhistorischer Kongress<br />

Sterzing | Hall in Tirol | Schwaz <strong>2016</strong><br />

– 1 –

– 2 –

Wolfgang ingenhaeff · Johann Bair<br />

(Herausgeber)<br />

Bergbau<br />

und umwelt<br />

15. internationaler<br />

Montanhistorischer Kongress<br />

Sterzing – Schwaz – Hall in Tirol<br />

<strong>2016</strong><br />

Tagungsband<br />

– 3 –

Alle Rechte vorbehalten<br />

Copyright © 2017<br />

Berenkamp Buch- und Kunstverlag<br />

www.berenkamp-verlag.at<br />

ISBN 978-3-85093-377-3<br />

Bildnachweis<br />

Sofern bei den Abbildungen nicht anderes angeführt, liegen die Bildrechte bei den<br />

jeweiligen Autoren. Außerdem: Hermann Wirth: S. 2, 8/9<br />

Den 15. Montanhistorischen Kongress unterstützten in dankenswerter Weise<br />

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek<br />

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in<br />

der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische<br />

Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar<br />

– 4 –

die bisherigen montanhistorischen kongresse<br />

2002 Schwaz: Schwazer Silber – vergeudeter Reichtum? Verschwenderische<br />

Habsburger in Abhängigkeit vom oberdeutschen Kapital an der Zeitenwende<br />

vom Mittelalter zur Neuzeit<br />

2003 Schwaz: Wasser – Fluch und Segen<br />

2004 Schwaz: Bergvolk und Medizin<br />

2005 Schwaz: Bergbau und Holz<br />

2006 Schwaz: Bergbau und Recht<br />

2007 Schwaz: Bergbau und Religion<br />

2008 Hall in Tirol: Bergbau und Alltag<br />

2009 Schwaz & Sterzing: Bergbau und Berggeschrey<br />

2010 Sterzing & Schwaz & Hall in Tirol: Bergbau und Kunst I: Bildende<br />

Künste (Architektur, Grafik, Malerei, Glasmalerei etc.)<br />

2011 Hall in Tirol & Sterzing & Schwaz: Bergbau und Kunst II: Darstellende<br />

Künste (Musik, Theater, Film, Literatur, Brauchtum etc.)<br />

2012 Schwaz & Hall in Tirol & Sterzing: Bergbau und Kunst III: Technische<br />

Künste (Wasserkunst, Wetterkunst, Markscheidekunst,<br />

Förderkunst, Fahrkunst, Schmelzkunst etc.)<br />

2013 Sterzing & Schwaz & Hall in Tirol: Bergbau und Krieg<br />

2014 Hall in Tirol & Sterzing & Schwaz: Bergbau und Persönlichkeiten<br />

2015 Schwaz & Sterzing & Hall in Tirol: Bergbau und sein Erbe<br />

<strong>2016</strong> Sterzing & Hall in Tirol & Schwaz: Bergbau und Umwelt<br />

Die Organisatoren danken den drei Alt-Tiroler Bergbaustädten<br />

Sterzing, Bürgermeister Dr. Fritz Karl Messner<br />

Hall in Tirol, Bürgermeisterin Dr. Eva Maria Posch<br />

Schwaz, Bürgermeister Dr. Hans Lintner<br />

dass sie die jährliche Durchführung des Montanhistorischen Kongresses<br />

unterstützen und dadurch überhaupt erst möglich machen.<br />

– 5 –

inhaltsverzeichnis<br />

9 Grußworte des Bürgermeisters von Sterzing<br />

11 Vorwort der Herausgeber<br />

15 Werner Amrain Gruben- und Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks<br />

am Südtiroler Schneeberg (Festvortrag)<br />

35 Johann Bair Über das Für und Wider des Bergbaus im Werk des Humanisten<br />

Paulus Niavis<br />

41 Wilhelm Brauneder Der Salzburger Bergbau im 16. Jahrhundert und die<br />

Umwelt<br />

45 Angelika Brunner Bergbau-Altstandorte – Erhebungen, Umweltbewertungen<br />

und Maßnahmen in Salzburg<br />

53 Peter Gstrein Vom Koglmooser Stier 1409 bis zu den Felsstürzen vom<br />

Eiblschrofen im Jahr 1999. Die Exkursion über die alten Bergbauhalden<br />

des Falkenstein zum Sigmund-Erbstollen<br />

75 Peter Gstrein Das rheinische Braunkohlerevier bei Köln und das Großbiotop<br />

der Sophienhöhe<br />

97 Ludwig H. Hildebrandt Umweltveränderungen durch das Ottonisch-Salische<br />

Silberbergwerk Wiesloch<br />

121 Claus-Stephan Holdermann Revierdarstellungen aus 450 Jahren Bergbaugeschichte<br />

am Schneeberg. Zum Potenzial einer Quellengattung der Montanärchäologischen<br />

Forschungen des Südtiroler Bergbaumuseums<br />

141 Harald Kofler Die Schmelzhütte Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt<br />

– 6 –

153 Hermann M. Konrad Die Blei-Zink-Lagerstätten nördlich von Graz. Vom<br />

Bergbau bis zur Umweltbelastung<br />

173 Karl-Heinz Krisch Feuerfest. Die Geschichte eines Rohstoffs<br />

191 Miroslav Lacko Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa.<br />

Probleme und Perspektiven der Forschung<br />

213 Ulrich Obojes Betrachtungen zu Sicherheit und Umweltschutz bei aufgelassenen<br />

und aktuellen Bergbauhalden Südtirols<br />

229 Martina Pfandl Bergbau in Häring. Kohle- und Mergelbergbau im Untertagebetrieb.<br />

Bergschäden in den Nachkriegsjahrzehnten<br />

247 Andreas Rainer Die original erhaltene Erzaufbereitungsanlage aus den<br />

1920er-Jahren in Maiern/Ridnaun<br />

255 Wilhelm Rees Die Katholische Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte<br />

zum Bergbau<br />

301 Fritz Rosenstock Entwicklung und Organisation des Bergwerks Tiefer<br />

Stollen unter Berücksichtigung der Umwelt<br />

321 Markus Schlosser Bergbau und Umwelt. Zur Rechtsgeschichte eines (vermeintlichen)<br />

Spannungsverhältnisses<br />

371 Norbert Schuster Historische und aktuelle Umweltprobleme des Bergbaus<br />

in Deutschland. Auswirkungen, Risiken, Chancen<br />

389 Hermann Wirth Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale? (Schlussvortrag)<br />

397 Autorinnen & Autoren<br />

– 7 –

– 8 –

Grussworte<br />

des Bürgermeisters<br />

Als Bürgermeister der Stadt Sterzing freut es mich,<br />

dass es bereits vor Jahren gelungen ist, den Montanhistorischen<br />

Kongress nebst Schwaz und Hall auch in<br />

unserer Stadt auszutragen.<br />

Die wissenschaftliche Befassung mit dem Thema Bergbau<br />

von Seiten vieler Gelehrter auf diesem Gebiet trägt zweifelsohne<br />

zu einer Vertiefung der historischen Erkenntnisse<br />

über die Gewerken und unsere Städte bei. Darüber hinaus<br />

ist es möglich, eine Reihe von Querverbindungen herzustellen,<br />

welche die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle<br />

Bedeutung des Bergbaus nicht nur bestätigen, sondern<br />

vor allem ausführlich beleuchten.<br />

Mein Dank gilt den Professoren Dr. Wolfgang Ingenhaeff<br />

und Dr. Johann Bair für die jahrelange wissenschaftliche<br />

und organisatorische Betreuung der Veranstaltung. Die Herausgaben<br />

der Publikationen stellen bedeutend mehr dar als<br />

eine weitere Tirolensie, denn sie vermitteln Fachkenntnisse<br />

von europäischer Bedeutung. Ein weiterer Dank gilt allen<br />

Referenten und Autoren für ihre wissenschaftlichen Beiträge.<br />

Den Besuchern und Teilnehmern wünsche ich angenehme<br />

Tage und heiße sie hier in Sterzing sowie im benachbarten<br />

Bergwerk Ridnaun herzlich willkommen.<br />

Dr. Fritz Karl Messner<br />

Bürgermeister der Stadt Sterzing<br />

– 9 –

– 10 –

vorwort<br />

der herausgeber<br />

Der seit 2002 jährlich abgehaltene Internationale<br />

Montanhistorische Kongress stellt die<br />

Geschichte des Tiroler Berg- und Hüttenwesens<br />

in den Mittelpunkt der internationalen Diskussion.<br />

Darüber hinaus sollen Vergleiche zu anderen<br />

europäischen Bergwerken angestellt und die Ergebnisse<br />

dem wissenschaftlichen Fachpublikum und<br />

einer möglichst breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.<br />

Die vergangenen 14 Tagungen, an denen Referenten<br />

aus Deutschland, Großbritannien, Italien, aus<br />

Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie<br />

aus den Vereinigten Staaten teilnahmen, beschäftigten<br />

sich unter anderem mit technischen, rechtlichen,<br />

wirtschaftlichen, sozialen und volkskundlichen<br />

Fragen.<br />

Bürgermeister Dr. Hans Lintner von Schwaz regte<br />

im Jahr 2008 an, die Tagung als gemeinsame Veranstaltung<br />

der drei Alttiroler Bergbaustädte Schwaz,<br />

Hall und Sterzing durchzuführen. Die Bürgermeister<br />

Leo Vonmetz von Hall in Tirol und Dr. Fritz Messner<br />

von Sterzing griffen diese Idee auf, sodass im Jahr<br />

2008 erstmals eine Tagungseinheit in Hall in Tirol<br />

und 2009 erstmals auch eine solche in Sterzing abgewickelt<br />

werden konnte. Nunmehrige Konzeption des<br />

Kongresses ist, dass jeweils eine Stadt als Hauptveranstalter<br />

fungiert, während die beiden anderen Städte<br />

Mitveranstalter sind und in einer Tagungseinheit besucht<br />

werden.<br />

Vom 28. September bis 1. Oktober <strong>2016</strong> war Sterzing<br />

Hauptveranstalter für den 15. Internationalen<br />

Montanhistorischen Kongress, der das Thema „Bergbau<br />

und Umwelt“ behandelte. Tagungseinheiten fanden<br />

in Hall in Tirol, Schwaz und Ridnaun statt. Der<br />

Kongress begann am Mittwoch, 28. September <strong>2016</strong>,<br />

mit dem Eröffnungsvortrag von Werner Amrain aus<br />

Ratschings/Südtirol; er sprach zum Thema „Grubenund<br />

Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks<br />

am Südtiroler Schneeberg“.<br />

– 11 –

Bürgermeister Dr. Fritz Karl Messner<br />

von Sterzing hieß in der alten Ratsstube<br />

des Sterzinger Rathauses die Referenten<br />

und das zahlreich erschienene<br />

Publikum herzlich willkommen und<br />

eröffnete die Tagung offiziell. Durch<br />

den Abend führte Andreas Rainer von<br />

der BergbauWelt Schneeberg/Südtirol,<br />

die musikalische Begleitung besorgte<br />

eine Bläsergruppe der Knappenkapelle<br />

Ridnaun. Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp<br />

aus Wattens/Österreich stellte<br />

das Tagungsthema in den Mittelpunkt<br />

seiner Ausführungen und erinnerte<br />

in einem kurzen Streifzug durch die<br />

Geschichte des Kongresses an Rudolf<br />

Palme, der den ersten Montanhistorischen<br />

Kongress angeregt hatte, vor<br />

der Tagung aber verstorben war. Johann<br />

Bair aus Silz/Österreich stellte<br />

die Referentinnen und Referenten,<br />

Andreas Rainer den Tagungsband für<br />

den Kongress 2015 vor.<br />

Der Kongress fand am folgenden Tag<br />

im Rathaus von Sterzing mit der Begrüßung<br />

durch Bürgermeister Dr. Fritz<br />

Karl Messner seine Fortsetzung. Die<br />

vormittägliche Moderation besorgte Johann<br />

Bair aus Silz/Österreich. Vortragende<br />

waren Ulrich Obojes aus Kardaun/Südtirol<br />

(„Betrachtungen zu Sicherheit<br />

und Umweltschutz bei aufgelassenen<br />

und aktuellen Bergbauhalden<br />

Südtirols“), Harald Kofler aus Gossensass/Südtirol<br />

(„Die Schmelzhütte<br />

Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt“),<br />

Wilhelm Brauneder aus Baden/<br />

Österreich („Der Rauriser Bergbau im<br />

16. Jahrhundert und seine Umwelt“) sowie<br />

Peter Gstrein aus Innsbruck/Österreich<br />

(„Gips is a Luader.“).<br />

Die Vorträge am Nachmittag fanden,<br />

von Hermann Wirth aus Potsdam/<br />

Deutschland moderiert, im Bergbaumuseum<br />

Schneeberg in Maiern/Süd-<br />

tirol statt. Als Vortragende wirkten Norbert<br />

Schuster aus Lüchow/Deutschland<br />

(„Historische und aktuelle Umweltprobleme<br />

des Bergbaus in Deutschland.<br />

Auswirkungen, Risiken, Chancen“),<br />

Fritz Rosenstock aus Aalen/Deutschland<br />

(„Entwicklung und Organisation<br />

des Bergwerks Tiefer Stollen“), Miroslav<br />

Lacko aus Bratislava/Slowakei („Frühneuzeitlicher<br />

Bergbau und Umwelt in<br />

Mitteleuropa: Probleme und Perspektiven<br />

der Forschung“), Konrad Bartzsch<br />

(„Saxonische Mineralisation und Lagerstättenbildung<br />

im Zechstein des Oberperm<br />

zwischen Saalfeld, Kamsdorf und<br />

Könitz, Ostthüringisches Schiefergebirge“)<br />

und Ludwig Hildebrandt aus Wiesloch/Deutschland<br />

(„Geschichte & Umweltveränderungen<br />

durch das ottonischsalische<br />

Silberbergwerk Wiesloch<br />

bei Heidelberg“). Zum Abschluss führte<br />

Paul Felizetti durch die Aufbereitungsanlage<br />

in Maiern.<br />

Am Freitag, 30. September <strong>2016</strong>, besuchte<br />

der Kongress die Silberstadt<br />

Schwaz, wo nach der Begrüßung durch<br />

Bürgermeister Dr. Hans Lintner Angelika<br />

Brunner aus Salzburg/Österreich<br />

(„Bergbau-Altstandorte – Erhebungen,<br />

Umweltbewertungen und Maßnahmen<br />

im Bundesland Salzburg“), Karl-Heinz<br />

Krisch aus Admont/Österreich („Feuerfest.<br />

Die Geschichte eines Rohstoffs“)<br />

und Hermann Konrad aus Graz/Österreich<br />

(„Die Blei-Zink-Lagerstätten<br />

nördlich von Graz. Vom Bergbau bis<br />

zur Umweltbelastung“) referierten; als<br />

Moderator fungierte Peter Gstrein aus<br />

Innsbruck/Österreich. Am Nachmittag<br />

führte Peter Gstrein die Teilnehmerinnen<br />

und Teilnehmer in einer Exkursion<br />

„Von Koglmoos zum Schaubergwerk<br />

Schwaz“.<br />

Die erfolgreiche und von allen Beteiligten<br />

mit großer Begeisterung begleite-<br />

– 12 –

te Tagung fand am Samstag, 1. Oktober<br />

<strong>2016</strong>, ihren Abschluss im Tagungshaus<br />

der Kreuzschwestern in Hall in Tirol.<br />

Nach der Begrüßung der Teilnehmer<br />

durch Bürgermeisterstellvertreter Werner<br />

Nuding von Hall in Tirol sprachen<br />

unter der Moderation von Miroslav<br />

Lacko Christian Neumann aus Absam/<br />

Österreich („Technik- und Umweltgeschichte<br />

des Tiroler Salzes im 18. Jahrhundert:<br />

Umbrüche und Innovationen<br />

bei der bergmännischen Gewinnung<br />

der Sole im Halltal und Versiedung in<br />

den Haller Pfannen“), Martina Pfandl<br />

aus Bad Häring/Österreich („Bergbauschäden<br />

in Bad Häring“), Wilhelm Rees<br />

aus Jenbach/Österreich („Die Katholische<br />

Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte<br />

zum Bergbau“), Peter<br />

Gstrein („Das Kölner Braunkohlerevier<br />

und das Großbiotop der Sophienhöhe“)<br />

und Hermann Wirth aus Potsdam/<br />

Deutschland („Durch mittelalterlichen<br />

bzw. frühneuzeitlichen Bergbau verursachte<br />

Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale?“).<br />

Die engagiert geführte<br />

Schlussdiskussion moderierte in bewährter<br />

Weise Hermann Wirth aus<br />

Potsdam/Deutschland.<br />

Der umfangreiche Beitrag von Christian<br />

Neuman wurde unter dem Titel<br />

„Zur Technik- und Umweltgeschichte<br />

der Saline Hall in Tirol im 18. Jahrhundert“<br />

in einem eigenen <strong>Band</strong> II des<br />

Tagungsbandes publiziert (ISBN 978-3-<br />

85093-380-3).<br />

Anzumerken ist, dass mangelnde<br />

Bildqualität dadurch verursacht ist,<br />

dass Bilddateien nicht in der für den<br />

Druck erforderlichen Auflösung zur<br />

Verfügung gestellt wurden – dies leider<br />

auch trotz entsprechender Hinweise<br />

und wiederholter Ersuchen. Bei entsprechender<br />

Bedeutung der Abbildung<br />

für den Beitrag wurden derartige Fotos<br />

in der bestmöglichen Art wiedergegeben.<br />

Herzlich gedankt wird den Sponsoren<br />

des Kongresses, ohne deren wohlwollende<br />

Unterstützung die Abhaltung<br />

des Kongresses nicht möglich wäre, es<br />

sind dies: Stadt Sterzing, BergbauWelt<br />

Ridnaun-Schneeberg, Stadt Schwaz,<br />

Raiffeisen-Regionalbank Schwaz, Stadt<br />

Hall in Tirol, Tourismusverband Region<br />

Hall–Wattens, Berenkamp Verlag,<br />

Schwazer Silberbergwerk und Universität<br />

Innsbruck.<br />

Konzeption, Organisation und Ausführung<br />

der Kongresse sowie die Herausgabe<br />

der Tagungsbände liegen in<br />

den Händen von Ass.-Prof. i. R. Mag.<br />

Dr. Wolfgang Ingenhaeff-Berenkamp<br />

(Institut für Römisches Recht und<br />

Rechtsgeschichte der Universität Innsbruck<br />

und Berenkamp Verlag) sowie<br />

Ass.-Prof. Mag. Dr. Johann Bair (Institut<br />

für Römisches Recht und Rechtsgeschichte<br />

der Universität Innsbruck); sie<br />

wurden vom Alt-Landesgeologen Dr.<br />

Peter Gstrein freundlichst unterstützt.<br />

Wolfgang Ingenhaeff & Johann Bair<br />

Innsbruck, im Sommer 2017<br />

– 13 –

– 14 –

Gruben- und Flotationsabwässer<br />

am beispiel des bergwerks<br />

am südtiroler schneeberg<br />

Werner Amrain<br />

Festvortrag anlässlich der Eröffnung des<br />

15. Internationalen Montanhistorischen Kongresses<br />

EINLEITUNG<br />

Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg liegt zwischen dem Ridnaunund<br />

dem Passeiertal und weist eine knapp 800-jährige, nur kurz unterbrochene<br />

Bergbautätigkeit auf. Während es zahlreiche historische und<br />

geologische Publikationen gibt, die sich mit dem Schneeberg beschäftigen,<br />

findet man über die Auswirkungen der Bergbautätigkeit auf die Umwelt<br />

nur wenige Informationen. Dazu gehören einerseits pflanzenökologische<br />

Befunde, 2 eine Abhandlung über das von den Grubenbedingungen beeinflusste<br />

mykologische Leben, 3 aber auch dem Thema dieser Arbeit sehr nahestehende<br />

Publikationen wie jene in der Zeitschrift Schlern erschienene<br />

Abhandlung über „Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in<br />

Maiern. Ein Streitfall vor hundert Jahren“ von Rudolf Trenkwalder 4 . Bei<br />

Letzterem handelt es sich um einen ausführlichen Artikel über die Verschmutzung<br />

des Ridnauner Bachs und den damit einhergehenden Streitigkeiten<br />

zwischen den Grundeigentümern und Fischereiberechtigten mit der<br />

Bergwerksverwaltung in den 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts. In einem<br />

von Baron Sternbach verfassten Artikel in der „Bozner Zeitung“ vom 23.<br />

Oktober 1894 wurde sogar von der vollständigen Vernichtung der Fischbestände<br />

und von toten Fischen bis nach Franzensfeste gesprochen. Seitens<br />

– 15 –

der Bergbautreibenden wurde der negative Einfluss auf den Ridnauner<br />

Bach als übertrieben dargestellt. Die Streitigkeiten wurden damals (zumindest<br />

teilweise) beigelegt, indem sich das Bergwerk verpflichtete, das<br />

eisenhaltige Material durch Absetzbecken zurückzuhalten und nicht mehr<br />

direkt in den Bach einzuleiten. 5 Die von Trenkwalder beschriebenen Streitigkeiten<br />

bezogen sich auf das Abwasser der im Jahr 1871 in Betrieb gegangenen<br />

Erzaufbereitung für Zink mittels elektromagnetischer Extraktion.<br />

Diese wurde in Ridnaun im Zuge umfassender Modernisierungsarbeiten<br />

in den Jahren 1924/25 vom Flotationsverfahren abgelöst. 6 Interessanterweise<br />

gibt es – nach dem Wissen des Autors – keinerlei Arbeiten, die sich<br />

mit den Auswirkungen der Flotationsabwässer auf den Ridnauner Bach<br />

beschäftigen, und mit Ausnahme eines Artikels in der Tageszeitung Dolomiten<br />

im Jahr 1970 7 sind ebenso wenig öffentliche Berichte bekannt.<br />

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den historischen Umgang mit den Flotationsabwässern<br />

aufzuarbeiten und die Auswirkungen ihrer Ableitung in<br />

den Ridnauner Bach abzuschätzen. Darüber hinaus wurde der Versuch unternommen,<br />

die Grubenwässer des Bergwerks zu charakterisieren.<br />

ÜBERBLICK: FLOTATIONSVERFAHREN IN MAIERN<br />

Die in Ridnaun angewandte Aufbereitungsmethode, die sich im Lauf<br />

der Jahrzehnte nur unmerklich änderte, wurde 1952 vom damaligen Direktor<br />

des Bergwerks am Schneeberg, Ing. Serafini, folgendermaßen beschrieben:<br />

Das abgebaute Roherz kam mit der Seilbahn in die Silos nach<br />

Maiern. Zu diesem Zeitpunkt hatte es eine Größe von wenigen Millimetern<br />

bis 20 cm. Im Anschluss wurde das Material mittels Backenbrecher auf eine<br />

Größe von < 30 mm zerkleinert und mittels Mühle inklusive Klassifizierer<br />

zermahlen. Die größenmäßig inhomogenen Körner wurden anschließend<br />

mit Wasser zu einem Schlamm (Flotationstrübe) vermengt und mittels<br />

Flotationsverfahren aufbereitet. 8 Hierbei wurden festgelegte Chemikalien<br />

zugegeben, die sich vor allem an die Erzkörner (Bleiglanz und Zinkblende)<br />

hafteten und dadurch das Aufschwimmen der Erzpartikel bedingten.<br />

Diese konnten daraufhin von der restlichen Trübe abgesondert werden.<br />

Die eingesetzten Chemikalien änderten sich in Zusammensetzung und<br />

Menge im Lauf der Zeit nur geringfügig. Zu den überlieferten chemischen<br />

Zusätzen gehören: Kalk, Natriumcyanid, Phosocreosol, Flottol, Pinienöl,<br />

Speltöl, Zinksulfat, Ammoniumsulfat, Ethylxanthat, Kupfersulfat und Natriummetasilikat.<br />

9<br />

Während die Erzkonzentrate nach erfolgter Trocknung mittels Filtration<br />

nach Bergamo oder Brescia zu den Schmelzhütten transportiert wurden,<br />

– 16 –

leitete man die zurückgebliebene sterile Trübe über lange Zeiträume direkt<br />

und ungeklärt in den Ridnauner Bach ab. Genauere, für das Bergwerk<br />

Schneeberg spezifischere Beschreibungen der Aufbereitungsmethoden finden<br />

sich u. a. bei Tasser 11 , Haller und Schölzhorn 12 , vor allem aber im 1958<br />

von der damaligen Betreiberfirma A.M.M.I. herausgegebenen Handbuch<br />

für Flotationsarbeiter 13 .<br />

HISTORISCH: EINLEITUNG DER FLOTATIONSABWÄSSER IN DEN<br />

RIDNAUNER BACH<br />

In der Zeit zwischen der Installation der Flotationsanlage (1924/1925)<br />

und den Jahren 1950/51 gibt es keine bekannten Aufzeichnungen darüber,<br />

dass es Beschwerden über die Beeinträchtigung der Qualität des Ridnauner<br />

Bachs durch die eingeleiteten Flotationsabwässer gegeben hätte. Ebenso<br />

scheint es von behördlicher Seite keine Interventionen oder besondere<br />

Auflagen gegeben zu haben (darauf lassen auch die ersten Reaktionen der<br />

späteren Betreibergesellschaft A.M.M.I. auf behördliche Anfragen bezüglich<br />

Einleitegenehmigung schließen). Dies erscheint wenig verwunderlich,<br />

da in diese Zeit auch die vorübergehende Einstellung des Betriebs zwischen<br />

1931 und 1937 14, 15 sowie der Zweite Weltkrieg inklusive deutscher<br />

Besatzungszeit und die turbulente Nachkriegszeit fallen.<br />

Mit Beginn der 1950er-Jahre tauchen in den Archiven erste Korrespondenzen<br />

zwischen Behörden und Bergwerk bezüglich der industriellen Abwässer<br />

auf. Ende Juni 1951 forderten zwei Unteroffiziere der Carabinieri<br />

von der Betreibergesellschaft A.M.M.I. die Einleiteerlaubnis für die Abwässer<br />

der Aufbereitung Maiern in den Ridnauner Bach. 16 Die schriftliche<br />

Antwort der A.M.M.I. erfolgte am 22. Juni 1951 durch Ing. Zaccagnini an<br />

das Büro des Vize-Regierungskommissars für die Region Trentino-Südtirol<br />

(und zur Kenntnisnahme an das Ministerium für Landwirtschaft, Zentralbüro<br />

für Jagd und Fischerei).<br />

In der Stellungnahme heißt es, dass es trotz intensiver Aktenrecherche<br />

nicht möglich war, die nötige Erlaubnis, die womöglich in den Kriegswirren<br />

verloren gegangen war, aufzutreiben. Gleichzeitig wird um eine Ausstellung<br />

der Erlaubnis ex novo gebeten. 17 Daraufhin wurde wenig später,<br />

am 12. Juli 1951, vom Vize-Regierungskommissar für die Region Trentino-Südtirol<br />

eine technische Beschreibung der Anlage angefordert. 18 Nach<br />

deren Durchsicht wurde in einem Projekt zur Umsiedlung der Aufbereitungsanlage<br />

in höhere, murengeschützte Bereiche die Auflage erteilt, Auffang-<br />

bzw. Absetzbecken für das Flotationsabwasser zu errichten (Prot. N°<br />

22081/III/San. vom 19. November 1951) 19 .<br />

– 17 –

Den Anstoß für die Einschaltung der Behörden haben, der Aktenlage<br />

nach, die lokalen Fischereigenossenschaften und Fischereiberechtigten gegeben.<br />

Bereits im Jahr 1950 wurde Prof. L. Scheurling aus München vom<br />

„Consorzio Tutela Pesca di Trento“ mit einer Analyse der Beschaffenheit<br />

der Flotationsabwässer beauftragt. 20 Das, zumindest in Teilen kryptische 21 ,<br />

Gutachten vom 9. September 1950 (Tab. 1) wurde damals mit großer Wahrscheinlichkeit<br />

auch den zuständigen Behörden vorgelegt. Ein Hinweis darauf<br />

ist die Tatsache, dass bei der ersten schriftlichen Korrespondenz des<br />

Assessorats für Landwirtschaft und Forst mit der A.M.M.I. am 8. Juli 1952<br />

von einer möglichen Phenol-Belastung gesprochen wurde. 22<br />

Tabelle 1<br />

Auszug der Analyse der Flotationabwässer vom 9. September<br />

1950 durch Prof. Scheurling.<br />

Quelle: Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883-1972, Miniera<br />

„Monteneve“ Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Allegato B, Anhang<br />

B eines Schreibens vom 12. Juli 1952 von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.)<br />

an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto Minerarie<br />

Trento<br />

Sand, Ton, Silikate 7,35%<br />

Schwefel 0,35%<br />

Schwefel aus Sulfiden<br />

Cyanide, Nitrit, Nitrat<br />

Phenole<br />

Kupfer, Zink, Blei<br />

reichlich („abbondante“)<br />

Spuren („tracce“)<br />

anwesend („presente“)<br />

Spuren („tracce“)<br />

Das Bergbauamt Trient und die Direktion des Bergwerks am Schneeberg<br />

waren sich einig, dass gegen die erzwungene Errichtung der Absetzbecken<br />

alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten. Primär wurde von Ing.<br />

Repetto (A.M.M.I.) und vom Bergbauamt Trient versucht – und dies ist ein<br />

weiterer Hinweis darauf, dass die Fischereiberechtigten die treibende Kraft<br />

hinter den behördlichen Interventionen waren –, die Fischereiberechtigten<br />

zu beschwichtigen und den Bau der Absetzbecken in die Zukunft zu verschieben.<br />

So wurde bereits am 12. Juli 1952 angedacht, den Fischereibestand<br />

der Flüsse durch finanzielle Mittel des Bergwerks (100.000–150.000 Lire jährlich)<br />

mittels künstlicher Aussaat wieder aufzustocken. Ähnliches wurde damals<br />

in den A.M.M.I.-Bergwerken in Raibl und Pastarena praktiziert. 23<br />

– 18 –

In einem Schreiben vom 19. August 1952 versuchte die A.M.M.I., den<br />

vom Assessorat für Landwirtschaft und Forst beanstandeten Phenoleintrag<br />

in den Ridnauner Bach zu relativieren. Laut den Berechnungen würde<br />

der Ridnauner Bach im Februar, dem wasserärmsten Monat des Jahres,<br />

im Mittel mit nicht mehr als 0,35 mg/l Phenol2 belastet werden. Es wurde<br />

dabei von der Annahme ausgegangen, dass im finalen Erzkonzentrat kein<br />

Phenol zurückbleibt. 24 Die Tatsache, dass in den darauf folgenden Korrespondenzen<br />

das Phenol-Thema nicht mehr erwähnt wurde, lässt darauf<br />

schließen, dass sich die Behörde damit zufriedengegeben haben dürfte.<br />

Trotzdem rückte man nicht von der Forderung ab, dass die Absetzbecken<br />

errichtet werden müssen, denn bereits am 28. August 1952 wurde in einem<br />

Schreiben verlangt, eine Zusammenstellung der Zerkleinerungsprozesse<br />

und der Körnung des Flotationsabwassers zu liefern. 25 Anstatt der potenziell<br />

schädlichen Auswirkungen phenolischer Substanzen wurde nun mit<br />

dem schädlichen Eintrag von Schwebstoffen in den Ridnauner Bach argumentiert<br />

– dies geht aus den Akten zwar nicht explizit hervor, ist aber<br />

anzunehmen.<br />

An dieser Stelle erscheint erwähnenswert, dass die Tageszeitung „Dolomiten“<br />

am 23. Januar 1970 einen Artikel veröffentlichte, in dem davon die<br />

Rede ist, dass am 15. Dezember 1969 der gesamte Fischbestand durch die<br />

Einleitung von 1.400 Liter Phenolsäure vernichtet worden sei. 26 Die Herkunft<br />

der Phenolsäure scheint dabei unklar, denn in der Aufbereitungsanlage<br />

in Maiern wurde laut Betriebsunterlagen spätestens seit dem Jahr<br />

1963 ohne Phenolzugabe gearbeitet. 27<br />

Einen erfolgreichen Zeitgewinn für den Bau der Absetzbecken verschaffte<br />

sich das Bergwerk gegenüber des Vize-Regierungskommissariats<br />

vor allem durch die Argumentation, dass sich der Kauf des dafür nötigen<br />

Grundes als kompliziert herausstelle, da sich die Überschreibung bei Notar<br />

Hölzl in Sterzing schwierig gestaltete. Außerdem wurden die Arbeiten an<br />

dem Absetzbecken in das zweite Baulos verlegt und darüber hinaus wolle<br />

man die Vorschläge und Auflagen des Assessorats für Landwirtschaft und<br />

28, 29<br />

Forst abwarten.<br />

Um sich einen Überblick über die vorgelegten Unterlagen des Bergwerks<br />

bezüglich Aufbereitungsverfahren und des Antrags zur Einleitung<br />

der Flotationsabwässer in den Ridnauner Bach zu verschaffen, ordnete<br />

das Assessorat für Landwirtschaft und Forst am 21. Oktober 1952 für den<br />

30. Oktober 1952 eine Inspektion der Anlage und der Schäden vor Ort an.<br />

Auch die Gemeinde Ratschings, die Fischereigenossenschaft Sterzing, die<br />

Fischereigenossenschaft Brixen und Carlo Leitner wurden dazu bestellt. 30<br />

Das Bergwerk wurde von Anwalt Giuseppe Hippoliti aus Bozen vertreten.<br />

Inspiziert wurden die Aufbereitungsanlage in Maiern, der Ort der Einlei-<br />

– 19 –

tung des Flotationsabwassers, das Bachbett des Ridnauner Bachs unterhalb<br />

des Sonklarhofs, bei Mareit und am Zusammenfluss mit dem Eisack.<br />

Von den Fischereiinteressierten und vom Vizebürgermeister wurden die<br />

Schäden bekräftigt und nochmals darauf hingewiesen, dass es eine Anordnung<br />

gebe, die zum Bau eines Absetzbeckens verpflichte.<br />

Hippoliti kündigte an, seine Eingaben schriftlich zu machen. 31 Seine<br />

schriftliche Argumentation ging dahingehend, dass durch die Übernahme<br />

der Konzession vom Staat auch das Recht übernommen wurde, die Arbeitsweisen<br />

und im Speziellen die Einleitung der Abwässer in den Ridnauner<br />

Bach beizubehalten. Zudem habe die A.M.M.I. nicht große Geldmittel<br />

in den Bergbau am Schneeberg investiert, weil sich große Gewinne<br />

abgezeichnet hätten, sondern um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen (am<br />

Schneeberg arbeiteten immerhin 400 Bergleute). Angebracht wurde auch,<br />

dass nicht nur die Abwässer der Flotation schädlich für die Fische seien,<br />

sondern auch viele andere Wässer des Ridnauntals, die, vom Gletscher<br />

kommend, große Mengen an Suspension mit sich brächten und zu Ablagerungen<br />

führten. 32<br />

Nach mehrmaligem Verschieben des Baus wurde dem Vize-Regierungskommissariat<br />

am 8. Juni 1955 schließlich mitgeteilt, dass auf Grund<br />

der damaligen Preislage für Zink und Blei auf dem Weltmarkt der Bau der<br />

Speicherbecken nicht mehr finanzierbar sei und somit unbedingt verschoben<br />

werden müsse. Man hoffe auf Besserung auf dem Weltmarkt bzw. auf<br />

staatliche Subventionen. 33<br />

Am 12. Juni 1955 teilte das Vize-Regierungskommissariat mit, dass es<br />

laut ministeriellem Beschluss nicht mehr für die Angelegenheit zuständig<br />

sei und die Kompetenzen an das Assessorat für Landwirtschaft und Forst<br />

übergegangen seien. 34 Hintergrund war, dass am 10. Juni 1955 der Artikel 9<br />

des Gesetzes Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 Approvazione del testo<br />

unico delle leggi sulla pesca („Fischereigesetz“) novelliert und die Zuständigkeiten<br />

dezentralisiert worden waren.<br />

Was in den folgenden Jahren passierte, ist derzeit unklar. 35 Auf jeden<br />

Fall scheint es so, dass vom Landeslaboratorium von Trient am 23. Mai<br />

1961 (Nr. 1036) erneut eine Analyse der Wasserqualität durchgeführt wurde.<br />

Der Anlass für diese Untersuchung und der Inhalt des Analysen-Berichts<br />

sind dem Autor unbekannt. Die Verhandlungen scheinen diesmal<br />

zielstrebiger und lösungsorientierter geführt worden zu sein. Nach einem<br />

erneuten Gesuch des Direktors des Bergwerks Schneeberg vom 23. März<br />

1962 um die Erlaubnis für die Einleitung der Aufbereitungsabwässer in<br />

den Ridnauner Bach wurde diese schließlich mit Auflagen erteilt. Im Amtsblatt<br />

der Region Trentino – Tiroler Etschland (24. April 1962, XIV. Jahrgang<br />

Nr. 17) heißt es: „Die A.G. A.M.M.I. mit dem Sitz in Rom, Molisestraße 11,<br />

– 20 –

die das Domänenbergwerk von Schneeberg in den Gemeinden Ratschings<br />

und Moos in Passeier (Bozen) verwaltet, ist nur für die Fischereizwecke<br />

zur Ableitung der Abwässer der Werksanlage des Ridnauner Tales in den<br />

Ridnauner Bach ermächtigt.“ Die Auflagen damals waren pragmatisch<br />

und nicht sonderlich umweltschonend, aber durchaus gesetzeskonform: 36<br />

In Anbetracht der Feststellung, dass die Klärung des Abwassers (bedingt<br />

durch die Natur der Suspension) schwierig sei und besonderer Bauwerke<br />

bedürfe [Anm.: Absetzbecken], wurde auf deren Errichtung verzichtet.<br />

Stattdessen wurde ein von der A.M.M.I. intern schon 1952 diskutierter<br />

Vorschlag umgesetzt und die Betreiberfirma A.M.M.I. zu einer einmaligen<br />

Aussaat von 15.000 Forellen oder Saiblingen und einer jährlichen Aussaat<br />

von 6.000 Forellen verpflichtet – dies wurde für „zweckmäßiger gehalten“.<br />

Bis zum Jahr 1981 wurden nun jährlich 6.000 Forellen in den Seitenarmen<br />

des Ridnauner Bachs eingesetzt. Mit der effektiven Einstellung der Einleitung<br />

der Abwässer, bedingt durch die Einstellung des Betriebs, wurde die<br />

Betreiberfirma am 17. März 1981 durch das Assessorat für Landwirtschaft<br />

und Forstwesen (Prot. Nr. 459/V/14) von dieser Verpflichtung entbunden.<br />

37 Im Jahr 1980 beliefen sich die Kosten für die Forellen immerhin auf<br />

1.868.960 Lire. 38<br />

Der Kompromiss bezüglich der jährlichen Fischaussaat, durch den die<br />

Erlaubnis zur Einleitung gemäß „Fischereigesetz“ möglich wurde, hielt<br />

bis 1976. Im damals neu erlassenen Gesetz zur Gewässerverschmutzung<br />

(„inquinamento idrico“ Legge 10 maggio 1976, n. 319) wurden genaue Regelungen<br />

getroffen, unter welchen Voraussetzungen Abwässer in Oberflächengewässer<br />

bzw. in die Kanalisation eingeleitet werden dürfen. Jene<br />

Abwasserproduzenten, die nicht im Besitz einer Genehmigung waren,<br />

mussten diese binnen 120 Tagen anfordern, und jene, die im Besitz einer<br />

Erlaubnis waren, mussten diese erneuern. Für die A.M.M.I. bestand also<br />

unmittelbarer Handlungsbedarf. Laut Gesetz mussten festgelegte Grenzwerte<br />

für definierte Parameter genau eingehalten werden. Konnte dies<br />

nicht erreicht werden, waren die zuständigen Behörden angewiesen (nach<br />

entsprechend definierten Übergangszeiten), die Erlaubnis zu entziehen.<br />

Im Fall des Bergwerks Schneeberg muss davon ausgegangen werden, dass<br />

mit der damaligen Aufbereitungsmethode die Grenzwerte für eine ganze<br />

Palette an Parametern nicht einzuhalten waren.<br />

Relativ zeitnah zum erlassenen Gesetz zur Gewässerverschmutzung<br />

(10. Mai 1976) gibt es ein Schreiben der A.M.M.I. vom 24 Mai 1976 an das<br />

Ufficio Bacini Montani in Bozen, in dem um eine Erlaubnis angesucht<br />

wurde, das abgesetzte und geklärte Wasser aus dem Absetzbecken in den<br />

Ridnauner Bach einzuleiten. Gleichzeitig wird die Überquerung des Rid-<br />

– 21 –

nauner Bachs mittels eines Rohrs erwähnt, durch welches das Wasser zum<br />

Absetzbecken gelangen sollte. 39<br />

An dieser Stelle ist nicht klar, ob das Auffangbecken 1976 schon existierte,<br />

im Bau begriffen oder noch in Planung war. Während Tasser von<br />

einem Bau im Jahr 1974 spricht, 40 lässt eine Korrespondenz mit der Azienda<br />

Speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo darauf<br />

schließen, dass sich das Absetzbecken 1976 erst im Bau befunden hat.<br />

In dem erwähnten Schreiben vom 8. Juli 1976 geht es um die Erlaubnis<br />

der Überquerung des Ridnauner Bachs mit einem Rohr, das in Verbindung<br />

(wörtlich: „in nesso con la costruzione di un bacino di decantazione“) mit<br />

dem Bau eines Absetzbeckens errichtet werden sollte. 41 Bei allen Unklarheiten<br />

über die Datierung des Baus scheint es so zu sein, dass es bereits<br />

vor dem Bau des eigentlichen Absetzbeckens ein provisorisches Absetzbecken<br />

direkt im Flussbett gab. Dieses wurde aber regelmäßig bei Unwettern<br />

Tabelle 2<br />

1976 übermittelte Analyseergebnisse für die Erbstollen am Schneeberg und die Abwässer der<br />

Aufbereitungsanlage in Maiern<br />

Quelle: Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denuncie, E.I. 4. Acqua ad uso industriale,<br />

Doman-da di autorizzazione allo scarico di acque nel torrente Ridanna bzw. Nei torrenti Lazzago e Monteneve bzw.<br />

Nel Torrente di fleres, Schreiben der A.M.M.I. vom 10. August 1976 an die Provincia Autonoma Bolzano<br />

Parameter<br />

gesetzl. Grenzwert<br />

schneeberger<br />

Erbstollen<br />

Aufbereitung Maiern<br />

pH 5,5 - 9,5 6,4 9,9<br />

Zink (Zn) 0,5 mg/L 1,70 mg/L 1,50 mg/L<br />

Cadmium (Cd) 0,02 mg/L

und Schneeschmelze überschwemmt, wodurch schubweise große Mengen<br />

an Abraum in den Talbach gelangten. 42 Ob die Gründe für den Bau des<br />

Absetzbeckens in den neuen gesetzlichen Anforderungen zu suchen sind<br />

oder nicht, lässt sich auf Grund der Datenlage nicht eruieren.<br />

Am 9. August 1976 folgte das Bergwerk den gesetzlichen Forderungen<br />

und übermittelte die nötigen Untersuchungsdaten für die Abwässer der<br />

Aufbereitung in Maiern, für die Erbstollen am Schneeberg sowie für die in<br />

den Pflerer Bach fließenden Stollenwässer. Die A.M.M.I. gab dabei für alle<br />

Ansuchen an, nicht im Besitz einer Einleiteerlaubnis zu sein und diese nun<br />

beantragen zu wollen. Dies erscheint widersprüchlich, da gemäß Amtsblatt<br />

der Region Trentino – Tiroler Etschland (24. April 1962, XIV. Jahrgang<br />

Nr. 17) zumindest für die Abwässer der Aufbereitungsanlage eine<br />

Erlaubnis bestanden hatte. Folgende Daten über die Qualität der Wässer<br />

wurden den zuständigen Behörden übermittelt (Tab. 2) – im Hinblick auf<br />

die Objektivität gilt es zu bedenken, dass die Analyseergebnisse aus dem<br />

A.M.M.I.-eigenen Laboratorium in Porto Marghera stammten. 43<br />

Ob die Erlaubnis zur Einleitung erteilt wurde, obwohl einige Parameter<br />

die geforderten Grenzwerte überschritten, geht aus den Akten nicht hervor.<br />

Spätestens seit dem Jahr 1981 wurden keine Abwässer mehr in den<br />

Ridnauner Bach eingeleitet. 1985 kam es auf Grund mangelnder Rentabilität<br />

zur Schließung des Bergwerks. Das ehemalige Absetzbecken wurde<br />

inzwischen mit Erde aufgeschüttet.<br />

DIE SCHNEEBERGER GRUBENWÄSSER<br />

Nicht nur durch Aufbereitungs- und Verhüttungsprozesse können Wasserläufe<br />

beeinflusst werden, sondern auch durch die Abbautätigkeit an<br />

sich. Durch das Anlegen von Stollen und Halden werden enorme Gesteinsoberflächen<br />

der Verwitterung durch Luft und Wasser ausgesetzt. In der<br />

Folge können zum Teil große Mengen an Schwermetallen in Lösung gehen,<br />

und in speziellen Fällen führt die Oxidation von Sulfiden (hier ist vor allem<br />

Pyrit zu nennen) zu teils stark sauren Abwässern. 44, 45 Das Problem dieser<br />

sauren Grubenwässer wird in der Öffentlichkeit oft weniger wahrgenommen,<br />

wie z. B. die Abwasserproblematik durch Aufbereitungsanlagen.<br />

Daraus resultieren zum Teil fehlende Kontrollen, vor allem wenn es sich<br />

um bereits aufgelassene Bergwerke handelt, wo auch der rechtliche Aspekt<br />

nur schwer zu klären ist. Aktuelle Beispiele für diese Problematik gibt es<br />

zu Hauf, z. B. die Einleitung von mit PCB belasteten Grubenwässern durch<br />

die RAG in die Lippe, in die Emscher, in die Ruhr und in den Rhein – ohne<br />

das Vorliegen einer Erlaubnis dafür 46 – oder auch die Verschmutzung des<br />

– 23 –

Cement Creek durch einen Unfall der EPA („Environmental Protection<br />

Agency“), deren Mitarbeiter beim Versuch, das Grubenwasser zu Analysezwecken<br />

abzupumpen, 3,8 Millionen Liter verschmutztes Grubenwasser<br />

in den Fluss geleitet hatten. 47 Über den historischen Teil hinaus war es auch<br />

Ziel dieser Arbeit, die Grubenwässer des Bergwerks Schneeberg zumindest<br />

grob zu analysieren und zu klassifizieren. Zu diesem Zweck wurden<br />

die Wässer der Erbstollen Poschhaus-, Karl- und Andreasstollen sowie der<br />

Tabelle 3<br />

Gegenüberstellung der 26.06.<strong>2016</strong> bzw. 17.07.<strong>2016</strong> gezogenen Wasserproben der<br />

Erbstollen mit den 1976 geltenden gesetzlichen Grenzwerten für die Einleitung<br />

von Abwässern in Oberflächengewässer (pH nach EN ISO 10523:2012, eLF nach EN<br />

27888:1993, Nitrit nach EN26777:1993, sulfat nach EN ISO 10304-1:2012, Eisen und<br />

Mangan nach EN ISO 15586:2003 (unfiltriert, in HNO 3<br />

stabilisiert), Antimon, Arsen,<br />

Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Uran und Zink nach EN ISO 17294-2 (unfiltriert, in<br />

HNO3 stabilisiert)<br />

Parameter<br />

gesetzl. Grenzwert<br />

1976<br />

Einheit<br />

Karlstollen<br />

Poschhausstollen<br />

Andreasstollen<br />

Seemoos<br />

pH 5,5 - 9,5 7,0 7,1 7,1 7,0<br />

eLF (25 °C) µS/cm 316 331 255 212<br />

Nitrit 2 mg/L 0,085 0,35

Abfluss des durch Haldenmaterial geprägten „Seemoos“ (Tab. 3, Auszug)<br />

untersucht.<br />

Die untersuchten Gruben- und Haldenwässer weisen einen neutralen<br />

pH-Wert auf und lassen sich in die Gruppen der neutralen bis alkalischen<br />

Grubenwässer einordnen. Charakteristisch dafür sind erhöhte Konzentrationen<br />

an Sulfat, Bicarbonat, Calcium, Magnesium und Natrium sowie<br />

Metallen (Cd, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Se, U, Zn) und Metalloiden (As, Sb).<br />

Die Grubenwässer des Schneebergs entsprechen dabei den typischen Wässern<br />

von Mono-Sulfiderz-Lagerstätten mit Erzen wie Galenit, Sphalerit,<br />

Arsenopyrit oder Chalkopyrit und wenig bis keinen säureproduzierenden<br />

Disulfiden wie Pyrit oder Pyrrhotin. 48 In Relation mit Lagerstätten mit<br />

sauren Abwässern (acid mine drainage) ist die Schwermetallbelastung der<br />

Schneeberger Stollenabwässer als relativ gering einzustufen – im Vergleich<br />

mit untersuchten Wässern der Trinkwasserversorgungsanlagen der näheren<br />

und weiteren Umgebung findet man deutlich höhere Werte. 49<br />

Erwähnenswert ist der Parameter Nitrit: Während in den Wässern des<br />

Seemooses und des Andreasstollens kein Nitrit nachweisbar war, wurden<br />

im Poschhaus- und Karlstollen deutlich erhöhte Werte gemessen (unter<br />

den Grenzwerten für Abwasser, aber im Fall des Poschhausstollens deutlich<br />

über den Grenzwerten für Trinkwasser). Diese erhöhten Nitritwerte<br />

sind anthropogen bedingt und primär das Produkt von Sprengungen mit<br />

stickstoffbasierten Sprengmitteln. Im Andreasstollen fehlt Nitrit, da dort<br />

zum einen seit spätestens 1967 keine Abbautätigkeit mehr stattfand und<br />

sich die derzeitigen Sprengarbeiten (v. a. Sicherungsarbeiten) auf den von<br />

Besuchern begangenen Bereich von Poschhaus- und Karlstollen beschränken.<br />

Unmittelbar vor den Probenahmen gab es über lange Zeit keine Sicherungsarbeiten<br />

mit Sprengeinsatz. Für die Grubenwässer des aktiven Bergbaus<br />

mit deutlich erhöhter Sprengtätigkeit muss man wesentlich höhere<br />

Konzentrationen annehmen. Über Kontaminationen vom Grundwasser<br />

durch den extensiven Einsatz von stickstoffbasierten Sprengmitteln wurde<br />

für andere Bergbaue bereits berichtet. 50<br />

INTERPRETATION<br />

Nach der Erörterung der historischen und rechtlichen Situation der<br />

Einleitung der Aufbereitungs-Abwässer soll an dieser Stelle noch – unabhängig<br />

von den historischen gesetzlichen Situationen – die tatsächliche<br />

potenzielle Auswirkung für den Ridnauner Bach beurteilt werden. Wie<br />

oben bereits beschrieben, sind vor allem die Parameter Frachteintrag und<br />

Flotations-Reagenzien relevant. Ohne Zweifel spielte der Eintrag von zu-<br />

– 25 –

sätzlicher Fracht in Form der sterilen Flotationsabfälle eine große Rolle für<br />

die Wasserqualität des Ridnauner Bachs. In einem normalen Produktionsjahr<br />

kann abgeschätzt werden (mit der Annahme, dass annähernd 20 %<br />

durch die Flotation aus dem Roherz entfernt werden), dass jährlich ca.<br />

30.000–40.000 Tonnen Material in den Ridnauner Bach eingetragen wurden.<br />

Bei einer geschätzten Wassermenge von 76,8 Milliarden Liter pro<br />

Jahr (Angaben der A.M.M.I. Anfang der 1950er Jahre) 51 führt das zu einer<br />

durchschnittlichen jährlichen Zusatzfracht von 500 mg/l. Zum Vergleich<br />

kann ein Gletscherbach durchaus maximale Frachten von einigen 1.000<br />

mg/l aufweisen, 52 so wurden am Oberlauf des Inn bei Untersuchungen bis<br />

zu 5.106 mg/l Schwebstoffe gemessen. 53<br />

Abb. 1: Aufbereitungsanlage in Maiern, Ridnaun (Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />

– 26 –

Abb. 2: Aufbereitungsanlage in Maiern (Ende 1970er- bzw. Anfang 1980er-Jahre) mit dem<br />

Absetzbecken im Hintergrund (Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />

Die Argumentation, dass das Abwasser annähernd die gleiche Qualität<br />

aufweist wie der Ridnauner Bach, ist aber trotzdem nicht stichhaltig, da<br />

sich der Eintrag auf ein wesentlich geringeres Wasservolumen bezieht. Insgesamt<br />

bleibt festzuhalten, dass sich der Eintrag pro Jahr um durchschnittlich<br />

ca. 500 mg/l erhöht hat.<br />

Welchen Einfluss der zusätzliche Eintrag für die Fische im Ridnauner<br />

Bach hatte, bleibt schwer abzuschätzen. Von erhöhten Schwebstoffeinträgen<br />

besonders stark betroffen sind kieslaichende Arten, bei uns insbesondere<br />

die Bachforelle, deren Eier über viele Monate im Winter im Interstitial<br />

liegen. Bereits geringste Schwebstoffkonzentrationen reichen aus, um in<br />

den Laichplätzen eine Versandung bzw. Verschlammung zu verursachen,<br />

– 27 –

Abb. 3: Aufräumungsarbeiten von Chemikalienfässern im Zuge der Museumserrichtung<br />

(Diaarchiv BergbauWelt Ridnaun-Schneeberg)<br />

Abb. 4: Produktionsdaten mit Chemikalienverbräuchen 1963–1979, stellvertretende Auswahl<br />

von Natriumcyanid und Kupfersulfat, da diese toxischen Chemikalien gemäß ihrer Funktion im<br />

Flotationsverfahren prädestiniert sind, mit der sterilen Trübe in den Vorfluter zu gelangen.<br />

– 28 –

die zu einem Absterben der Eier führt. Bei 500 mg/l wird bereits der Bereich<br />

erreicht, in dem sich das Verhalten und die Physiologie von Fischen<br />

verändern können. Zudem kann der Schlupferfolg von Eiern deutlich verringert<br />

sein, bei 500–1500 mg/l wurden bereits Mortalitäten bei Regenbogenforellen<br />

belegt. 54<br />

Eine fundierte Aussage über die Auswirkungen der Schwebstoffbelastungen<br />

durch das Bergwerk auf die Fischgesellschaften im Ridnauner Bach<br />

lässt sich auf Grund der vorhandenen Datenlage nicht treffen. Zum einen<br />

gab es sowohl jahreszeitliche Fluktuationen der Einleitemengen, andererseits<br />

auch kurzfristige Maxima (z. B. bei Hochwasser und Überschwemmung<br />

des provisorischen Absetzbeckens im Flussbett). Zum anderen ist<br />

der Grad der Beeinträchtigung auf Fische eine Folge vieler Faktoren wie<br />

Konzentration, Dauer, Partikelgröße und Lebensstadium, Temperatur,<br />

chemische und physikalische Beschaffenheit der Partikel, assoziierte toxische<br />

Stoffe, Akklimatisation sowie anderer Stressoren und deren Interaktionen,<br />

55 die sich nicht einfach abschätzen lassen.<br />

Ebenso schwierig wie die Auswirkung der Schwebstoffe auf die Ökologie<br />

des Ridnauner Bachs ist auch der Einfluss durch die Flotation eingetragener<br />

Chemikalien zu bewerten. Hier gibt es drei Unsicherheitsfaktoren:<br />

Erstens ist nicht bekannt, welcher Prozentsatz der eingesetzten Chemikalien<br />

effektiv in den Fluss gelangte (insbesondre der Filtrationsschritt stellt<br />

eine Unbekannte dar), des Weiteren dürfte der Eintrag in den Fluss azyklisch<br />

erfolgt sein, und zudem weist der Ridnauner Bach eine stark jahreszeitlich<br />

geprägte Flussmenge auf. Nicht zu unterschätzen war damals auch<br />

der Eintrag von feinst zermahlenem Eisen, hervorgerufen durch den Abrieb<br />

der Kugeln und Verschalungen der Kugelmühlen. Laut Betriebsunterlagen<br />

lag der Bedarf an Kugeln bei bis zu 50.000 kg/Jahr, hochgerechnet<br />

war dies ca. 1 kg/Tonne Roherz. 56<br />

•<br />

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass es auf Grund der<br />

Datenlage nicht möglich ist, die negativen ökologischen Effekte auf den<br />

Ridnauner Bach – die ohne Zweifel vorhanden waren – genauer zu ermessen.<br />

Mit Blick auf die Produktionsdaten (Abb. 4) kann man aber deutlich<br />

erkennen, dass sich die Belastung des Ridnauner Bachs durch die Verlagerung<br />

des Erzabbaus vom Schneeberg in den Poschhausstollen 1967 und<br />

dem damit einhergehenden Einbruch der Produktion bereits während der<br />

aktiven Bergbautätigkeit deutlich gebessert hat.<br />

– 29 –

ANMERKUNGEN<br />

1 Punz, Wolfgang et. al (1995), Pflanzenökologische Befunde zum Bergbaugebiet Schneeberg/Monteneve<br />

im Passeiertal (Südtirol/I), aus den Sitzungsberichten der österreichischen<br />

Akademie der Wissenschaften Math.-Nat. Kl., Abt. I, 201. <strong>Band</strong><br />

2 Punz, Wolfgang (1994), Schwermetallstandorte im mittleren Alpenraum und ihre Vegetation<br />

– Neue Befunde, Sonderdruck aus Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen<br />

Gesellschaft in Österreich, 131. <strong>Band</strong><br />

3 Amrain, Werner (2012), Holzzersetzende Pilze im Bergwerk Schneeberg, Bachelorarbeit,<br />

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck<br />

4 Trenkwalder, Rudolf (1993), Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in Maiern<br />

– Ein Streitfall vor hundert Jahren, Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler<br />

Landeskunde, 67. Jahrgang – Jänner/Februar 1993 – Heft ½, Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

5 Trenkwalder, Rudolf (1993), Die Umweltbelastungen durch die Erzaufbereitung in Maiern<br />

– Ein Streitfall vor hundert Jahren, Der Schlern – Monatszeitschrift für Südtiroler<br />

Landeskunde, 67. Jahrgang – Jänner/Februar 1993 – Heft ½, Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

6 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />

Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

7 Ungenannter Autor (1970), Zum großen Fischsterben in Ridnaun, Dolomiten, 23.01.1970,<br />

Nr. 18, S. 7<br />

8 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />

l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve – Frantumazione<br />

macinazione del minerale, Bericht vom 23. September 1952 von Ing. Serafini an<br />

die Regione Trentino Alto-Adige Giunta Regionale – Assessorato Agricoltura e Foreste<br />

– Uff. Pesca<br />

9 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />

l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Bericht<br />

vom 19. August 1952 von Ing. Serafini<br />

10 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />

11 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />

Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

12 Haller, Harald, Schölzhorn, Hermann (2000), Schneeberg – Geschichte-Geschichten-Museum,<br />

Südtiroler Bergbaumuseum<br />

13 Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) (1958), Manuale per operai flottatori<br />

14 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />

Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

15 Baumgarten, Beno, Folie, Kurt, Stedingk, Klaus (1998), Auf den Spuren der Knappen –<br />

Bergbau und Mineralien in Südtirol, Tappeiner Athesia<br />

16 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Persönlicher Brief vom 12. Juli 1952 von Ing.<br />

Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto<br />

Minerarie Trento<br />

17 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Schreiben vom 22. Juni 1951 von Ing. Zaccagnini<br />

(A.M.M.I.) an den Vice Commissario del governo per la regione Trentina e Alto<br />

Adige<br />

– 30 –

18 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Anmerkung im persönlichen Brief vom 12.<br />

Juli 1952 von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere<br />

Capo del Distretto Minerarie Trento<br />

19 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Divisione III/San. Prot. N° I3374 vom 17. Juli<br />

1952, Schreiben des Commissariato del governo per la regione Trentino – Alto Adige Ufficio<br />

del Vice-Commissario – Bolzano an den Direttore dell´Azienda Minerali Metallici<br />

Italiani – Miniera di Monteneve - Ridanna<br />

20 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Anhang B eines Schreibens vom 12. Juli 1952<br />

von Ing. Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo<br />

del Distretto Minerarie Trento<br />

21 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Prot. 223 /Pf/g Versamento rifiuto nel Torrente<br />

Ridanna – Autorizzazione T.U. Pesca Miniera Monteneve – Ridanna, Schreiben<br />

des Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio Pesca – Bolzano an die Azienda Minerali<br />

Metallici Italiani A.M.M.I. (Rom)<br />

22 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Persönlicher Brief vom 12. Juli 1952 von Ing.<br />

Oreste Repetto (A.M.M.I.) an Dott. Ing. Giulio Oss Mazzurana, Ingegnere Capo del Distretto<br />

Minerarie Trento<br />

23 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />

l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Ing. Serafini<br />

am 19. August 1952<br />

24 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Prot. N° 237 PF/G – Relazione – processo<br />

lavorazione, Schreiben des Assessorato Agricoltura e Foreste – Ufficio Pesca an die Azienda<br />

Miniera Metallici Monteneve<br />

25 Ungenannter Autor (1970), Zum großen Fischsterben in Ridnaun, Dolomiten, 23. 01.<br />

1970, Nr. 18, S. 7<br />

26 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />

27 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scaricamento rifiuti industriali nel torrente<br />

Ridanna e fiume Isarco, Schreiben vom 29. August 1952 an den Commissario del governo<br />

per la regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario Bolzano<br />

28 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scarico rifiuti Industriali nel torrente Ridanna<br />

e fiume Isarco, Schreiben vom 12. Dezember 1952 an den Commissario del Governo per<br />

la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />

29 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, No. 224 T.U. 8.10.931 n. 1604, Schreiben vom<br />

21. 10. 1952 vom Assessorato Agricoltura e Foreste Ufficio Pesca di Bolzano an die Azienda<br />

Minerali Metallici Italiani Monteneve Ridanna und weitere<br />

30 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Verbale, ohne Datum versehen, vom Assessorato<br />

Agricoltura e Foreste Reg. Ufficio reg. per la pesca della Provincia di Bolzano<br />

– 31 –

31 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Osservazioni, ohne Datum versehen, von Dr.<br />

G. Hippoliti, Avvocato<br />

32 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Scarico rifiuti Industriali nel torrente Ridanna<br />

e fiume Isarco, Schreiben vom 08. Juni 1955 vom Direttore A.M.M.I. Monteneve an den<br />

Commissario del Governo per la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />

33 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve“<br />

Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Lavori per lo scarico dei rifiuti industriali della<br />

Miniera di Monteneve nel torrente Ridanna, Schreiben vom 12. Juni 1955 vom Commissario<br />

del Governo per la Regione Trentino – Alto Adige Ufficio del Vice Commissario<br />

34 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />

ad uso industriale, Schreiben Termine obblighi ittogenetici, Schreiben des Assossorat<br />

für Landwirtschaft und Forstwesen vom 17. 03. 1981 an die SAMIN<br />

35 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />

ad uso industriale, Rechnung Fattura Nr. 49 ausgestellt von der Troticoltura Dolomiti<br />

am 31. 12. 1980<br />

36 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />

ad uso industriale, Schreiben der A.M.M.I. vom 8. Juli 1976 an die Azienda speciale per<br />

la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo<br />

37 Tasser, Rudolf (1994), Das Bergwerk am Südtiroler Schneeberg – Landesbergbaumuseum,<br />

Verlagsanstalt Athesia Bozen<br />

38 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />

ad uso industriale, Schreiben der A.M.M.I. vom 24. Mai 1976 an das Ufficio Bacini Montani<br />

- Bozen<br />

39 Mündliche Überlieferung von Wild Hermann am 28. 09. <strong>2016</strong><br />

40 Schneebergarchiv, Maiern, E Concessioni – Permessi – Licenze – Denunce, E.I. 4. Acqua<br />

ad uso industriale, Domanda di autorizzazione allo scarico di acque nel torrente Ridanna<br />

bzw. nei torrenti Lazzago e Monteneve bzw. nel Torrente di Fleres, Schreiben der<br />

A.M.M.I. vom 10. August 1976 an die Provincia Autonoma Bolzano<br />

41 Lottermoser, Bernd (2003), Mine Wastes – Characterisation, Treatment and Environmental<br />

Impacts, Springer<br />

42 Pentreath, R. J. (1994), The Discharge of Waters from Active and Abandoned Mines,<br />

erschienen in Issues in Environmental Science and Technology, herausgegeben von Hester,<br />

R. E. und Harrison R. M., Royal Society of Chemistry<br />

43 http://www.zdf.de/frontal-21/gift-im-grundwasser-gefahr-durch-geflutete-steinkohlebergwerke-44257208.html,<br />

Artikel von Anna Neifer und Kersten Schüßler vom 05. 07.<br />

<strong>2016</strong>, zuletzt aufgerufen am 23. 03. 2017<br />

44 http://www.n-tv.de/panorama/US-Umweltbeamte-verschmutzen-Fluss-article15674791.html,<br />

zuletzt aufgerufen am 23.03.2017<br />

45 Lottermoser, Bernd (2003), Mine Wastes – Characterisation, Treatment and Environmental<br />

Impacts, Springer<br />

46 Autonome Provinz Bozen Südtirol, Landesagentur für Umwelt, Wasserqualität der<br />

Trinkwasserleitungen in Südtirol (http://umwelt.provinz.bz.it/wasser/wasserqualitaet-trinkwasserleitungen-suedtirol.asp)<br />

47 Banks, David et. al. (1997), Mine-water chemistry: the good, the bad and the ugly, Environmental<br />

Geology 32 (3), Springer Verlag<br />

48 Südtiroler Landesarchiv, Akten der Bergbaubehörden 1883–1972, Miniera „Monteneve<br />

“Torrente „Ridanna“ – Danni pescicoltura, Relazione del processo di lavorazione per<br />

– 32 –

l`arricchimento del minerale piombo – zincifero della miniera di Monteneve, Bericht<br />

vom 19. August 1952<br />

49 Braun, Ludwig (2007), Gletscherabfluss unter Bedingungen des Klimawandels und Einfluss<br />

auf die Sedimentführung der Gletscherbäche, Vortrag bei Bodenerosion in den<br />

Alpen vom 13.–14. 09. 2017 in Andermatt<br />

50 Schmutz, Stefan (2003), Einfluss erhöhter Schwebstoffkonzentrationen und Trübe auf<br />

Fische, im Auftrag des Niederösterreichischen Landesfischereiverbandes<br />

51 Schmutz, Stefan (2003), Einfluss erhöhter Schwebstoffkonzentrationen und Trübe auf<br />

Fische, im Auftrag des Niederösterreichischen Landesfischereiverbandes<br />

52 Sigler, J. W., Bjorn, T. C., Everest F. H. (1984), Effects of chronic turbidity on density and<br />

growth of teelheads und coho salmon. Transactions of the American Fisheries Society.<br />

113:142–150.<br />

53 Waters, T. F. (1995), Sediment in streams: sources, biological effects und control. American<br />

Fisheries Society Monograph 7. Bethesda, Maryland.<br />

54 Schneebergarchiv, Maiern, X B, Daten Flotation<br />

– 33 –

Im Jahr <strong>2016</strong> fand in den drei Alttiroler Bergbaustädten Sterzing, Schwaz und<br />

Hall in Tirol der 15. Internationale Montanhistorische Kongress unter dem<br />

Generalthema „Bergbau und Umwelt“ statt.<br />

Gruben- und Flotationsabwässer am Beispiel des Bergwerks am Südtiroler Schneeberg<br />

Über das Für und Wider des Bergbaus im Werk des Humanisten Paulus Niavis<br />

Der Salzburger Bergbau im 16. Jahrhundert und die Umwelt. Bergbau-Altstandorte –<br />

Erhebungen, Umweltbewertungen und Maßnahmen in Salzburg<br />

Vom Koglmooser Stier 1409 bis zu den Felsstürzen vom Eiblschrofen im Jahr 1999. Die<br />

Exkursion über die alten Bergbauhalden des Falkenstein zum Sigmund-Erbstollen<br />

Das rheinische Braunkohlerevier bei Köln und das Großbiotop der Sophienhöhe<br />

Umweltveränderungen durch das Ottonisch-Salische Silberbergwerk Wiesloch<br />

Revierdarstellungen aus 450 Jahren Bergbaugeschichte am Schneeberg. Zum Potenzial<br />

einer Quellengattung der Montanärchäologischen Forschungen des Südtiroler Bergbaumuseums<br />

Die Schmelzhütte Grasstein und ihre Folgen für die Umwelt<br />

Die Blei-Zink-Lagerstätten nördlich von Graz. Vom Bergbau bis zur Umweltbelastung<br />

Feuerfest. Die Geschichte eines Rohstoffs<br />

Frühneuzeitlicher Bergbau und Umwelt in Mitteleuropa. Probleme und Perspektiven<br />

der Forschung<br />

Betrachtungen zu Sicherheit und Umweltschutz bei aufgelassenen und aktuellen Bergbauhalden<br />

Südtirols<br />

Bergbau in Häring. Kohle- und Mergelbergbau im Untertagebetrieb. Bergschäden in -<br />

den Nachkriegsjahrzehnten<br />

Die original erhaltene Erzaufbereitungsanlage aus den 1920er-Jahren in Maiern/Ridnaun<br />

Die Katholische Kirche und Umweltschutz: Berührungspunkte zum Bergbau<br />

Entwicklung und Organisation des Bergwerks Tiefer Stollen unter Berücksichtigung<br />

der Umwelt<br />

Bergbau und Umwelt. Zur Rechtsgeschichte eines (vermeintlichen) Spannungsverhältnisses<br />

Historische und aktuelle Umweltprobleme des Bergbaus in Deutschland. Auswirkungen,<br />

Risiken, Chancen<br />

Pingen – Schandmale oder Kulturdenkmale?<br />

ISBN 978-3-85093-377-3<br />

www.berenkamp-verlag.at<br />

www.kraftplatzl.com<br />

– 34 –