Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg

Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg

Stand: 01.09.2003 - service.bistumlimburg.de - Bistum Limburg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

INFO<br />

3/2003<br />

32. Jahrgang<br />

INFORMATIONEN<br />

FÜR RELIGIONS-<br />

LEHRERINNEN UND<br />

RELIGIONSLEHRER<br />

BISTUM LIMBURG<br />

Zeit für die Zeit<br />

Ge<strong>de</strong>nken und Erinnerung

EDITORIAL<br />

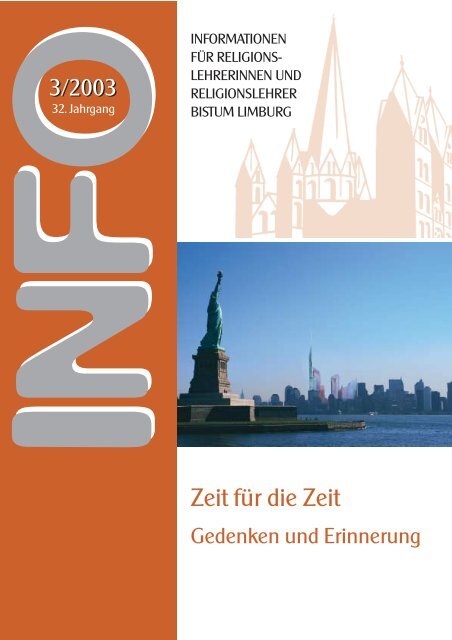

„Skyline“ New York © Studio Daniel Libeskind<br />

Die Zeit zieht. Sie zieht vorbei, und sie erzeugt jenes merkwürdige<br />

Ziehen an unserem Zwerchfell, das für die Griechen <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r<br />

Seele ist. Frauen kämpfen gegen die Taten <strong>de</strong>r Zeit, gegen das Altern<br />

und Männer gegen <strong>de</strong>n physischen Verfall, vor allem Dichter, Ovid<br />

zum Beispiel, in <strong>de</strong>n Metamorphosen: „Keinem bleibt seine Gestalt“.<br />

Das Vergessen ist je nach<strong>de</strong>m ein Segen o<strong>de</strong>r ein Übel, das wir bekämpfen<br />

müssen. Zum Überleben benutzen wir im Interesse unserer<br />

psychischen Fitness einen Filter für die Erinnerung: Die schönen<br />

Sachen bleiben im Gedächtnis haften, beson<strong>de</strong>rs die hohen Momente,<br />

die wir dann unvergesslich nennen. Sie bleiben haften, weil wir sie geheftet<br />

haben wie Fotos an die Pinnwand, weil wir sie aufgeschrieben<br />

haben in Tagebüchern, weil wir sie uns wie Kultfilme, die wir uns immer<br />

wie<strong>de</strong>r anschauen, vor <strong>de</strong>m inneren Auge abspulen. Dazwischen<br />

aber die versunkenen Zeiten, in <strong>de</strong>nen nichts passierte, Unzeiten, in<br />

<strong>de</strong>nen unsere Erinnerung die Tage nicht unterschei<strong>de</strong>n kann ...<br />

So wie wir unser Gedächtnis organisieren, können wir aber auch versuchen,<br />

Erinnerung zu töten, vergessen zu machen: „Damnatio memoriae“.<br />

Das ist ein schweres Geschäft, wenn nicht gar unmöglich.<br />

Wo ein Name ausgeschlagen ist, bleibt ein blin<strong>de</strong>r Fleck. Wir sind we<strong>de</strong>r<br />

die Herren <strong>de</strong>r Zeit noch die Regenten unseres Bewusstseins, unser<br />

Hirn kein Computer, <strong>de</strong>r rückstandsfrei löschen kann. Im Kopf gibt es<br />

keine Taste „Delete“.<br />

Unter <strong>de</strong>n Momenten gibt es Klassiker. Es sind jene Augenblicke, zu<br />

<strong>de</strong>nen wir sagen: „Verweile doch, du bist so schön“. Doch wir leben<br />

nicht in <strong>de</strong>r Zeit, in <strong>de</strong>r das Wünschen geholfen hat.<br />

Da ist vom „Nunc stans“ <strong>de</strong>r Mystiker die Re<strong>de</strong>,<br />

vom Herausfallen aus <strong>de</strong>m Kontinuum <strong>de</strong>r Zeit, die<br />

Immanuel Kant eine „reine Anschauungsform“ genannt<br />

hat. Die Zeit als Koordinate unserer Wirklichkeit,<br />

im Ernst können wir aus ihr nicht heraus.<br />

Dennoch sind wir Zeitstrategen, und wir müssen es<br />

sein. Es gibt Erinnerungen, die wir um keinen Preis<br />

vergessen dürfen.<br />

Was hat Israel nicht alles unternommen, um seine<br />

Gründung im Exodus festzuhalten. Dabei ist Gott<br />

doch nur im Vorübergang im Schrecklichen wie im<br />

Herrlichen erschienen. Weil Gott nicht das Produkt unserer<br />

kontrafaktischen Fantasien, kein selbstgemachter<br />

Schein sein darf, bleibt er ein Rätsel. Ein Rätsel wie<br />

die Blutspur, die die jüdische Hausgemeinschaft am Se<strong>de</strong>r-Abend zeichnet,<br />

in<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Finger in <strong>de</strong>n Becher mit rotem Wein getaucht einen Fleck<br />

auf das weiße Tischtuch setzt, zur Erinnerung an die erschlagene Erstgeburt<br />

Ägyptens. Der Gott, <strong>de</strong>r im Exodus aus <strong>de</strong>m Sklavenhaus befreit, ist<br />

keineswegs rätsellos. Weil er vorübergeht, müssen wir uns an ihn erinnern.<br />

Gottesre<strong>de</strong> braucht die Kunst <strong>de</strong>r Anamnese.<br />

Dr. Eckhard Nordhofen<br />

– Dezernent –

BEITRÄGE<br />

Der Bu<strong>de</strong>nzauber <strong>de</strong>r Erinnerungskultur. Daniel Libeskind<br />

bebaut Ground Zero / August Heuser 164<br />

Erinnern und Ge<strong>de</strong>nken als Leitkategorien religiösen<br />

Lernens / Holger Dörnemann 168<br />

UNTERRICHTSPRAXIS<br />

Erinnerung (auf-)bauen. Architektur <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens in Berlin<br />

und New York / Ute Lonny-Platzbecker 172<br />

Pascha und Eucharistie – jüdisches und christliches<br />

Erinnern / Thomas Menges 182<br />

Memini ergo sum. Gedächtnis und Erinnerung im<br />

Spielfilm / Franz-Günther Weyrich 189<br />

LITERATUR & MEDIEN<br />

Rezensionen 195<br />

INFOS & AKTUELLES<br />

Zur Person 202<br />

Neue Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Deutschen Katecheten-Vereins 202<br />

„Kirche fin<strong>de</strong>t Stadt“ 202<br />

Das Wesentliche fin<strong>de</strong>n 203<br />

Priesterseminar <strong>Limburg</strong> ausgezeichnet 204<br />

Kirchenführer für Muslime 204<br />

Das neue Bibelmuseum in Frankfurt 205<br />

Bischof ernennt Or<strong>de</strong>nsschwester zur Beauftragten bei<br />

Missbrauchsverdacht 206<br />

Stiftung DEY 207<br />

INFO online 208<br />

INFO Einzelheftbestellung 209<br />

Veranstaltungen 210<br />

SONSTIGES<br />

Übersicht <strong>de</strong>r Autoren/-innen und Rezensenten/-innen 217<br />

Adressen Dezernat und Ämter 218<br />

Impressum<br />

Herausgeber:<br />

Dezernat Schule und Hochschule im<br />

Bischöflichen Ordinariat <strong>Limburg</strong><br />

Postfach 13 55, 65533 <strong>Limburg</strong><br />

Roßmarkt 12, 65549 <strong>Limburg</strong><br />

Fon 06431/295-235<br />

Fax 0 64 31 /295-237<br />

www.schule-und-hochschule.<strong>de</strong><br />

E-Mail: schule@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />

Schriftleitung:<br />

Dipl.-Theol. Martin W. Ramb<br />

Dezernat Schule und Hochschule<br />

Postfach 13 55, 65533 <strong>Limburg</strong><br />

E-Mail: m.ramb@<strong>bistumlimburg</strong>.<strong>de</strong><br />

Redaktion:<br />

Franz-Josef Arthen, Christa Kuch,<br />

Bernhard Merten, Martin E. Musch-<br />

Himmerich, Martin W. Ramb, Franz-<br />

Günther Weyrich<br />

Offizielle Äußerungen <strong>de</strong>s Dezernates<br />

Schule und Hochschule wer<strong>de</strong>n als solche<br />

gekennzeichnet. Alle übrigen Beiträge drücken<br />

die persönliche Meinung <strong>de</strong>r Verfasser<br />

aus.<br />

Nachdruck, elektronische o<strong>de</strong>r photomechanische<br />

Vervielfältigung nur mit beson<strong>de</strong>rer<br />

Genehmigung <strong>de</strong>r Redaktion.<br />

Bei Abbildungen und Texten, <strong>de</strong>ren Urheber<br />

wir nicht ermitteln konnten, bitten wir<br />

um Nachricht zwecks Gebührenerstattung.<br />

Buchbesprechungen:<br />

Rezensionsexemplare bitte direkt an<br />

die Redaktion sen<strong>de</strong>n. Besprechung<br />

und Rücksendung nicht verlangter<br />

Bücher kann nicht zugesagt wer<strong>de</strong>n.<br />

Redaktionsanschrift:<br />

Bernhard Merten, Altheimstraße 18<br />

60431 Frankfurt am Main<br />

Fon 069/515057<br />

Layout:<br />

Ute Stotz, Kommunikations-Design,<br />

Westerwaldstr. 14, 56337 Ka<strong>de</strong>nbach<br />

Fon 0 2620/15211<br />

Druck:<br />

JVA Diez, <strong>Limburg</strong>er Straße 122<br />

65582 Diez<br />

Fon 06432/609-340<br />

Fax 0 64 32 /609 -3 43<br />

Für Interessierte haben wir die Ausgaben<br />

ab Jahrgang 1999 auf unserer<br />

Homepage archiviert.<br />

www.ifrr.<strong>de</strong><br />

Beilagenhinweis:<br />

Der Gesamtauflage ist ein Prospekt<br />

<strong>de</strong>s Markgrafen Verlages, Freiburg,<br />

beigefügt.<br />

Wir bitten um freundliche Beachtung.<br />

Titelbild:<br />

„Skyline“ New York © Studio Daniel Libeskind<br />

ISSN 0937-8162 (print)<br />

ISSN 1617-9234 (online)<br />

INHALT

BEITRÄGE<br />

164<br />

Der Bu<strong>de</strong>nzauber <strong>de</strong>r Erinnerungskultur<br />

Es ist unbezweifelbar, die Ereignisse<br />

<strong>de</strong>s 11. September 2001 in <strong>de</strong>n Vereinigten<br />

Staaten von Amerika haben<br />

bei <strong>de</strong>n Bürgern dieses Lan<strong>de</strong>s ein politisches<br />

Trauma hinterlassen. Die USA,<br />

das mächtigste Land <strong>de</strong>r Welt, wur<strong>de</strong> an<br />

diesem Tag zum ersten Mal in seiner Geschichte<br />

von außen angegriffen. Mehr<br />

als 3000 Menschen fan<strong>de</strong>n bei diesem<br />

Angriff, vor allem in New York, <strong>de</strong>n Tod.<br />

Die Ereignisse <strong>de</strong>s 11. September<br />

2001 haben aber nicht nur in <strong>de</strong>n Vereinigten<br />

Staaten von Amerika tiefe Spuren<br />

<strong>de</strong>r Erinnerung hinterlassen, son<strong>de</strong>rn<br />

auch bei Milliar<strong>de</strong>n Menschen auf<br />

<strong>de</strong>r ganzen Welt. Dieser Tag wird, wie<br />

viele Tage <strong>de</strong>r Zerstörung – im Zweiten<br />

Weltkrieg die Zerstörung Dres<strong>de</strong>ns, die<br />

Zerstörung Hiroshimas und Nagasakis<br />

durch die ersten Atombomben – in <strong>de</strong>n<br />

Annalen <strong>de</strong>r menschlichen Destruktion<br />

eingebrannt, ja, im kollektiven Gedächtnis<br />

<strong>de</strong>r Menschheit groß eingeschrieben<br />

sein.<br />

Bald nach <strong>de</strong>m 11. September 2001<br />

wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ruf laut, am Ort <strong>de</strong>r größten<br />

Zerstörung, bei <strong>de</strong>n Twin Towers <strong>de</strong>s<br />

World Tra<strong>de</strong> Centers, auf <strong>de</strong>m sogenannten<br />

Ground Zero, eine Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />

zu schaffen. Diese Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />

sollte einerseits Erinnerung wachhalten<br />

und Ge<strong>de</strong>nken ermöglichen, an<strong>de</strong>rerseits<br />

aber auch nach vorne blicken lassen<br />

und ein Zeichen eines neuen Aufbruchs<br />

„trotz allem“ setzen.<br />

1. Erinnerungskultur<br />

„Der Begriff <strong>de</strong>r Erinnerung hat<br />

Konjunktur. (...) Der Streit um das Holocaust-Denkmal<br />

stellt ja nur die symbolische<br />

Zuspitzung <strong>de</strong>r Frage dar, wie<br />

eine Gesellschaft mit ihrer kollektiven<br />

Erinnerung umgeht.“ 1<br />

Die Ge<strong>de</strong>nkkultur <strong>de</strong>s zwanzigsten<br />

Jahrhun<strong>de</strong>rts ist in Deutschland wesent-<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

Daniel Libeskind bebaut Ground Zero<br />

lich geprägt von <strong>de</strong>n Ge<strong>de</strong>nkstätten an<br />

die Opfer <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Gewaltherrschaft,<br />

beson<strong>de</strong>rs die KZ-Ge<strong>de</strong>nkstätten<br />

in unserem Land, <strong>de</strong>ren öffentlich<br />

wirksamste die umstrittene, von<br />

<strong>de</strong>m amerikanischen Architekten Peter<br />

Eisenman entworfene Ge<strong>de</strong>nkstätte in<br />

Berlin ist. Die in Berlin auch entstehen<strong>de</strong><br />

Ge<strong>de</strong>nkstätte „Topographie <strong>de</strong>s Terrors“<br />

<strong>de</strong>s Schweizer Architekten Peter<br />

Zumthor könnte <strong>de</strong>m Netz <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstätten<br />

an die Naziherrschaft in ganz<br />

Deutschland <strong>de</strong>n Namen geben. In Israel<br />

verbin<strong>de</strong>t sich das Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n<br />

Holocaust mit <strong>de</strong>m Namen Yad Vashem<br />

in Jerusalem und <strong>de</strong>m dortigen<br />

Hain <strong>de</strong>r Erinnerung.<br />

In <strong>de</strong>n USA ist das Wort Erinnerung<br />

sehr stark mit <strong>de</strong>m Vietnamkrieg und<br />

<strong>de</strong>n damals gefallenen Soldaten verbun<strong>de</strong>n.<br />

Die dafür wichtigste Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />

ist die große Granitwand mit <strong>de</strong>n Namen<br />

aller Gefallenen auf <strong>de</strong>m Friedhof<br />

von Arlington bei Washington. Nun soll<br />

dieser nationalen Ge<strong>de</strong>nkstätte eine neue<br />

in New York hinzugefügt wer<strong>de</strong>n, die an<br />

<strong>de</strong>n 11. September 2001 erinnern soll.<br />

Sie soll die Zuversicht <strong>de</strong>r Amerikaner<br />

in die Zukunft, das „Trotz allem“ symbolisieren,<br />

ein Unterfangen, das vielleicht<br />

die Quadratur <strong>de</strong>s Kreises be<strong>de</strong>utet<br />

und das zur Symbolik von Libeskinds<br />

Entwurf geführt hat.<br />

In Frankfurt fin<strong>de</strong>t diese Erinnerungs-<br />

und Ge<strong>de</strong>nkkultur in drei wichtigen<br />

Denkmälern ihren Ausdruck. Es ist<br />

zuerst die Ge<strong>de</strong>nkstätte für die im Nationalsozialismus<br />

ermor<strong>de</strong>ten Frankfurter<br />

Ju<strong>de</strong>n am Neuen Börneplatz. Das<br />

zweite Denkmal, das hier zu nennen ist,<br />

ist das für die durch die Nationalsozialisten<br />

ermor<strong>de</strong>ten homosexuellen Männer<br />

und Frauen. Das dritte Beispiel ist<br />

jenes für die in Frankfurt an AIDS gestorbenen<br />

Menschen. Alle drei Erinnerungsmale<br />

leben in ihrer Grundstruktur<br />

vom Erzählen und vom Verweis. 2<br />

2. Erinnerungsgegenwart<br />

August Heuser<br />

In einem unter vielen berühmten<br />

Architekten <strong>de</strong>r Welt ausgelobten Architekturwettbewerb,<br />

<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Ge<strong>de</strong>nkstätte<br />

und <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau in gleicher<br />

Weise dienen sollte, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />

polnisch-amerikanische Architekt Daniel<br />

Libeskind Sieger. Libeskind hatte<br />

schon früher Architekturen entwickelt,<br />

die einerseits <strong>de</strong>m Heute dienen und<br />

doch an<strong>de</strong>rerseits immer auch Zeichen<br />

<strong>de</strong>r Erinnerung sind. Zu nennen sind hier<br />

beson<strong>de</strong>rs das Felix-Nussbaum-Haus<br />

in Osnabrück und das Jüdische Museum<br />

in Berlin, aber auch das Imperial<br />

War Museum in Manchester (siehe Fotos<br />

Seite 166). Mit diesen drei Häusern<br />

wird <strong>de</strong>r Erinnerungsgegenwart ein Zeichen<br />

gesetzt. Es war <strong>de</strong>shalb wohl eine<br />

sehr gute Wahl, Daniel Libeskind <strong>de</strong>n<br />

Auftrag für die Bebauung <strong>de</strong>s Ground<br />

Zero in New York zu erteilen.<br />

In <strong>de</strong>n USA wird <strong>de</strong>r Ground Zero<br />

<strong>de</strong>rzeit immer mehr als ein quasi-sakraler<br />

Ort gehan<strong>de</strong>lt. Gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb ist es<br />

angebracht, auch kritisch zu einer solchen<br />

be<strong>de</strong>utungsschweren Architektur,<br />

wie sie Libeskind entwirft, Stellung zu<br />

nehmen. Die Sakralität von Räumen und<br />

Zeichen <strong>de</strong>r Architektur ist immer auch<br />

doppel<strong>de</strong>utig und sehr vom Zeitgeist<br />

und Zeitstimmungen abhängig. So gesehen<br />

löst eine Kirche <strong>de</strong>r Gotik heute<br />

bei jungen Menschen weniger das Gefühl<br />

von Sakralität aus als <strong>de</strong>r Raum einer<br />

Disko o<strong>de</strong>r ein Bankhochhaus. Die<br />

Monumentalität eines Bauwerks aus <strong>de</strong>r<br />

Zeit <strong>de</strong>s Faschismus ist für uns heute nur<br />

noch Herrschaftsarchitektur. Man kann<br />

die Frage stellen, ob Libeskinds monströser<br />

Entwurf <strong>de</strong>s neuen World Tra<strong>de</strong><br />

Center wirklich hält, was er verspricht.<br />

Vielleicht ist die Erinnerung an die Zerstörungen<br />

am 11. September 2001 durch<br />

gebaute Zerstörung, also durch die polygon<br />

gesplitterten Hochhäuser, eher

View West Street<br />

peinlich als ernsthafte Erinnerung. Vielleicht<br />

ist <strong>de</strong>r 1776 Fuß hohe Turm<br />

(= 541 m !), dann höchster Turm <strong>de</strong>r<br />

Welt, mit einem Garten E<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />

Spitze schnell als eine Architektur gewor<strong>de</strong>ne<br />

Allmachtsphantasie <strong>de</strong>r Vereinigten<br />

Staaten zu entlarven. Der Name<br />

<strong>de</strong>s Entwurfs „Gar<strong>de</strong>n of the World“<br />

lässt einige politische Absichten ahnen.<br />

Und ist nicht gera<strong>de</strong> dieser Turm mit<br />

seinem geplanten Garten E<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />

Spitze ein babylonisches Symbol <strong>de</strong>r<br />

Verdrehung <strong>de</strong>r Wirklichkeit? Ist <strong>de</strong>r<br />

Garten im Himmel nicht eine muntere<br />

Projektion in ferne Zeiten, wenn <strong>de</strong>r<br />

Mond o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Mars von <strong>de</strong>n Menschen<br />

besie<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n können, wenn die<br />

Menschheit endgültig unter Führung<br />

<strong>de</strong>r USA <strong>de</strong>n zerstörten Planeten Er<strong>de</strong><br />

verlässt? Die Gärten „sollen in einem<br />

hybri<strong>de</strong>n Baukörper <strong>de</strong>n Gegenpol zu<br />

<strong>de</strong>m Memorial markieren, das Libeskind<br />

in 20 Metern Tiefe errichten will“,<br />

so die Frankfurter Rundschau am 28.<br />

Februar 2003 unter <strong>de</strong>r Überschrift:<br />

„Manhattan sucht <strong>de</strong>n Superstar“ 3 . Ist<br />

das Ge<strong>de</strong>nkfeld <strong>de</strong>s Ground Zero, jene<br />

Rasenfläche, die nach <strong>de</strong>m Willen von<br />

Libeskind an je<strong>de</strong>m<br />

11. September genau<br />

zwischen 8.48 Uhr<br />

und 10.28 Uhr, <strong>de</strong>m<br />

Zeitraum <strong>de</strong>r Zerstörung<br />

<strong>de</strong>r Twin-Tower,<br />

immer eine Sonnenfläche<br />

sein soll, nicht<br />

<strong>de</strong>r Wunsch nach<br />

<strong>de</strong>m Licht aus Amerika?<br />

Sind das nicht<br />

falsche Symbole allenthalben,<br />

o<strong>de</strong>r ist<br />

das nicht <strong>de</strong>r Symbolkitsch,<br />

an <strong>de</strong>n wir uns<br />

mittlerweile auch in<br />

an<strong>de</strong>ren Zusammenhängen<br />

gewöhnt haben?<br />

„Der New Yorker<br />

Pioniergeist“, so ist in<br />

<strong>de</strong>r o. a. Frankfurter<br />

Rundschau weiter zu<br />

lesen, „hat <strong>de</strong>n Turmbau<br />

auf Ground Zero<br />

stets auch <strong>de</strong>shalb als<br />

einen Extremsport angesehen, um seine<br />

eigene Gegenwartsfixierung transzendieren<br />

zu können“ 4 . Also doch, das säkulare<br />

Ge<strong>de</strong>nken als Fall von Projektion<br />

ohne eine religiöse Vision. Und die<br />

Rundschau fährt fort: „Was auch immer<br />

gebaut wer<strong>de</strong>n wird, meinte Daniel<br />

Libeskind: Es müsse ein Baukomplex<br />

sein, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n Verlust<br />

durch Leere respektiere.“ Das „Trauma<br />

erzwinge neue Antworten <strong>de</strong>r Architektur.“<br />

Diese Antwort <strong>de</strong>s Architekten<br />

Daniel Libeskind muss schon verwun<strong>de</strong>rn:<br />

Die traumatisierten Vereinigten<br />

Staaten müssen <strong>de</strong>n „Gedanken an <strong>de</strong>n<br />

Verlust durch Leere respektieren“. Ge<strong>de</strong>nkkultur<br />

sollte nun durch Leerkultur<br />

ersetzt wer<strong>de</strong>n, wenn uns Libeskinds<br />

Antwort <strong>de</strong>r Architektur damit nicht in<br />

einem großen architektonischen Zeichen<br />

die Säkularisierung unserer Welt<br />

und Zeit in ihrer Totalität <strong>de</strong>utlich machen<br />

wür<strong>de</strong>. Der Kosmos ist leer, so<br />

träumt Jean Paul in seiner berühmten<br />

„Re<strong>de</strong> <strong>de</strong>s toten Christus vom Weltgebäu<strong>de</strong><br />

herab“ 5 , und so schreibt auch<br />

Friedrich Nietzsche seinen Text vom<br />

„Tollen Menschen“ 6 © archimation<br />

. Libeskinds Ent-<br />

wurf nimmt das wahr, was Hermann<br />

Lübbe kritisch mit <strong>de</strong>m Begriff „Überbetonung<br />

<strong>de</strong>s Erinnerns“ in seiner ganzen<br />

Konsequenz meint. Dass eine solche<br />

Reduktion <strong>de</strong>r Erinnerung in die<br />

Leere führt, d. h. in ein Vakuum, zeigen<br />

die <strong>de</strong>m 11. September 2001 folgen<strong>de</strong>n<br />

politischen Entscheidungen <strong>de</strong>r US-<br />

Administration: Ein Sün<strong>de</strong>nbock muss<br />

her. So gesehen, ist nicht Erkenntnis<br />

die Frucht <strong>de</strong>r Erinnerung, son<strong>de</strong>rn die<br />

Verdrängung.<br />

Daniel Libeskind mag – mit welchem<br />

Aufwand auch immer – Erinnerungssymbolik<br />

herbeire<strong>de</strong>n bzw. herbeibauen<br />

wollen: Sein Entwurf für das neue<br />

World Tra<strong>de</strong> Center ist zunächst einmal<br />

<strong>de</strong>r Entwurf eines neuen Wirtschaftszentrums<br />

in New York. Die Investoren<br />

wer<strong>de</strong>n dabei nicht falsche Rücksichtnahmen<br />

auf eine, wie auch immer geartete<br />

Erinnerungskultur zulassen. 7 Ein<br />

Wirtschaftszentrum ist eben kein Ort <strong>de</strong>r<br />

Erinnerung. Das wäre dann auch ein Wi<strong>de</strong>rspruch<br />

in sich selbst. So <strong>de</strong>ckt <strong>de</strong>r eigentliche<br />

Zweck <strong>de</strong>r Planungen am<br />

Ground Zero das falsche Pathos <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong><br />

und <strong>de</strong>r gebauten Zeichen von Daniel<br />

Libeskind schnell auf. So gesehen wird<br />

wenigstens dann Ehrlichkeit in <strong>de</strong>r Sache<br />

aufkommen, wenn das neue World<br />

Tra<strong>de</strong> Center gebaut ist.<br />

3. Erinnerungsinteresse<br />

Die Bebauungspläne zum Ground<br />

Zero lassen fragen, welches Erinnerungsinteresse<br />

sich in ihnen zeigt. Wollen<br />

die Architekturen, die in Plänen im<br />

vergangenen Jahr vorgelegt wur<strong>de</strong>n,<br />

wirklich <strong>de</strong>r Erinnerung an die Toten<br />

dieses Tages dienen, o<strong>de</strong>r wollen sie die<br />

Toten <strong>de</strong>s Ground Zero national vereinnahmen<br />

und so ein brauchbares politisches<br />

Zeichen setzen? „Gewiss ist das<br />

Bedürfnis, die offene Wun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt<br />

zu schließen, groß. Zu<strong>de</strong>cken will man,<br />

heilen, <strong>de</strong>r Welt die Zähne zeigen, mit<br />

einer neuen Skyline über <strong>de</strong>n Feind triumphieren“,<br />

so <strong>de</strong>r Rheinische Merkur<br />

zur Präsentation <strong>de</strong>s Libeskind-Entwurfes<br />

ebenfalls skeptisch 8 und legt damit<br />

auch die Absichten von Libeskind of-<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

BEITRÄGE<br />

165

BEITRÄGE<br />

166<br />

Daniel Libeskind<br />

Daniel Libeskind ist ein international<br />

renommierter Architekt und Stadtplaner.<br />

Er ist bekannt für einen neuen<br />

kritischen Diskurs in <strong>de</strong>r Architektur<br />

und für seinen multidisziplinären Ansatz.<br />

Sein Schaffen reicht von größeren<br />

kulturellen Einrichtungen wie<br />

Museen und Konzertgebäu<strong>de</strong>n über<br />

Landschafts- und Stadtplanungen bis<br />

hin zum Entwurf von Bühnenbil<strong>de</strong>rn,<br />

Installationen und Ausstellungen. Im<br />

Sommer 2002 hat er in Berlin auch<br />

erstmals eine Oper inszeniert, „Saint<br />

Francois d’Assise“ an <strong>de</strong>r Deutschen<br />

Oper.<br />

1946 wur<strong>de</strong> Daniel Libeskind in<br />

Polen geboren, 1965 nahm er die amerikanische<br />

Staatsbürgerschaft an. Er<br />

studierte Musik in Israel und in New<br />

York, wur<strong>de</strong> professioneller Musiker<br />

und wechselte von <strong>de</strong>r Musik zur Architektur.<br />

Er schloss 1970 sein Architekturstudium<br />

an <strong>de</strong>r Cooper Union<br />

for the Advancement of Science and<br />

Art in New York ab und machte 1972<br />

einen Postgraduierten-Abschluss in<br />

Architekturgeschichte und -theorie<br />

an <strong>de</strong>r School of Comparative Studies<br />

in Essex.<br />

Daniel Libeskind arbeitet in Berlin<br />

als Architekt, seit er 1989 <strong>de</strong>n Wettbewerb<br />

für das Berlin Museum mit<br />

<strong>de</strong>m Jüdischen Museum gewonnen<br />

hat. Er ist Mitglied <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s Deutscher<br />

Architekten. Sein Museum für<br />

die Stadt Osnabrück, das Felix-Nussbaum-Haus,<br />

wur<strong>de</strong> im Juli 1998 eröffnet.<br />

Als jüngstes Bauwerk Libeskinds<br />

wur<strong>de</strong> im Juli 2002 das Imperial<br />

War Museum North in Manchester<br />

eröffnet.<br />

Im Februar 2003 ist Daniel Libeskind<br />

unter sieben Mitbewerbern für<br />

<strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong><br />

Centers in New York City ausgewählt<br />

wor<strong>de</strong>n. Das zentrale Thema<br />

seines symbolträchtigen Entwurfs ist<br />

die Verbindung <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens an die<br />

Opfer mit <strong>de</strong>r Erschaffung eines neuen<br />

kommerziellen Zentrums rund um<br />

Ground Zero.<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

fen. Gera<strong>de</strong> diese<br />

politische Inanspruchnahme<br />

<strong>de</strong>r Erinnerung<br />

macht <strong>de</strong>n Entwurf<br />

von Libeskind<br />

für ein<br />

wirkliches Erinnern<br />

aber unbrauchbar.Libeskinds<br />

Denkmal<br />

lässt wohl kaum<br />

mehr <strong>de</strong>r Menschen<br />

ge<strong>de</strong>nken,<br />

die am 11. September<br />

2001 ums<br />

Leben gekommen<br />

sind. Dazu<br />

ist sein Entwurf<br />

zu sehr mit einer<br />

nationalen und<br />

säkular-kitschigen<br />

Symbolik<br />

(Turm und Garten<br />

E<strong>de</strong>n) überlastet,<br />

die monumental<br />

und leer zugleich ist. Mit <strong>de</strong>m<br />

Rheinischen Merkur kann man vom<br />

„symbolischen Brimborium“ 9 sprechen<br />

o<strong>de</strong>r auch von nationalem Erinnerungskitsch<br />

und politischem Bu<strong>de</strong>nzauber.<br />

4. Erinnern<br />

links oben: Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück © Felix Nussbaum<br />

rechts oben: Sackler-Treppe (Foto: Hans Grunert, Berlin) © Jüdisches Museum, Berlin<br />

unten: Imperial War Museum, Manchester © Len Grant<br />

Erinnern heißt zunächst einmal,<br />

<strong>de</strong>n Menschen o<strong>de</strong>r das historische Ereignis<br />

um seiner selbst willen in sich<br />

selbst erstehen und wirksam wer<strong>de</strong>n zu<br />

lassen. Dies geschieht in <strong>de</strong>r jüdischchristlichen<br />

Tradition am wirksamsten<br />

in <strong>de</strong>r Liturgie, in <strong>de</strong>r jüdisch <strong>de</strong>r Exodus<br />

und christlich <strong>de</strong>r Tod und die Auferstehung<br />

Jesu zur Sprache kommen<br />

und gefeiert wer<strong>de</strong>n. Verallgemeinert<br />

man die Modalitäten <strong>de</strong>r Erinnerung,<br />

die jüdisch in <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Pessachs<br />

und christlich in <strong>de</strong>r Feier <strong>de</strong>s Abendmahles<br />

bzw. <strong>de</strong>r Eucharistie ihre gültige<br />

Formung gefun<strong>de</strong>n haben, dann<br />

geht es bei <strong>de</strong>r Erinnerung um das Erzählen<br />

<strong>de</strong>r Historie als präsentisch<br />

– hier ist jetzt – und um die Sinnge-<br />

bung dieser Historie in einem heilsgeschichtlichen<br />

Zusammenhang, also in<br />

<strong>de</strong>m, was hinter <strong>de</strong>r Nebelbank <strong>de</strong>r<br />

Historie liegt. In <strong>de</strong>r jüdisch-christlichen<br />

Tradition wird diese Nebelbank<br />

<strong>de</strong>r Historie durch das vertrauensvolle<br />

Gebet um Heil und Heilung durchbrochen,<br />

und es erscheint ein unsagbar<br />

An<strong>de</strong>res, das auch nicht mehr symbolisch<br />

zu fassen ist.<br />

„Es ist nicht sowohl vom An<strong>de</strong>nken<br />

die Re<strong>de</strong>, also von <strong>de</strong>r Person selbst,<br />

nicht von <strong>de</strong>r Erinnerung, son<strong>de</strong>rn von<br />

<strong>de</strong>r Gegenwart“, so heißt es in Goethes<br />

Wahlverwandschaften. Und Goethe fährt<br />

fort: „Ein geliebtes Abgeschie<strong>de</strong>nes umarme<br />

ich weit eher und inniger im Grabhügel<br />

als im Denkmal.“ 10 Goethe reklamiert<br />

damit gegen das Gedächtnis <strong>de</strong>r<br />

Gegenwärtigkeit von Personen und gegen<br />

das <strong>de</strong>r Monumente das Gedächtnis<br />

<strong>de</strong>r Orte. Gegenwärtigkeit ist damit<br />

das Schlüsselwort <strong>de</strong>r Beschreibung<br />

von Erinnerung bei Goethe. Diese aber<br />

muss eine personal geprägte Gegenwärtigkeit<br />

und keine politisch-i<strong>de</strong>ologische<br />

sein. Genau hier aber beginnt <strong>de</strong>r Libeskind-Entwurf.

Museum September 11 Place © Jock Pottle<br />

Was heißt dies aber für das Erinnerungszeichen<br />

auf <strong>de</strong>m Ground Zero?<br />

Dieses Zeichen muss einerseits von<br />

<strong>de</strong>n hier Gestorbenen erzählen, an<strong>de</strong>rerseits<br />

die Nebelwand <strong>de</strong>r Historie<br />

durchstoßen, also auf einen an<strong>de</strong>ren<br />

Sinn verweisen, als <strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r gegenwärtig<br />

brauchbar und gesellschaftspolitisch<br />

korrekt ist. Dies geschieht schon<br />

am einfachen Grab. Der Grabstein erinnert<br />

und erzählt wenigstens in aller<br />

Kürze von <strong>de</strong>m Menschen, <strong>de</strong>r hier seine<br />

letzte Ruhe gefun<strong>de</strong>n hat. Früher<br />

stand auf <strong>de</strong>m Grabstein das die Nebelwand<br />

<strong>de</strong>r Historie durchstoßen<strong>de</strong> RIP<br />

(Requiescat In Pace – Er/Sie möge ruhen<br />

in Frie<strong>de</strong>n). Mehr ist zuletzt nicht<br />

zu sagen.<br />

Die Qualitäten <strong>de</strong>r jüdisch-christlichen<br />

Erinnerung offenzulegen und das<br />

christliche Totenge<strong>de</strong>nken genauer zu<br />

be<strong>de</strong>nken, dazu ruft das Ge<strong>de</strong>nk-Brimborium<br />

<strong>de</strong>s Daniel Liebeskind gera<strong>de</strong>zu<br />

auf. Der Libeskind-Entwurf und an<strong>de</strong>re<br />

Ge<strong>de</strong>nkstätten können aber auch<br />

Anlass sein, die Inhalte und Themen<br />

dieses Ge<strong>de</strong>nkens am Denkmal selbst<br />

zu überprüfen.<br />

Anmerkungen<br />

01 Ulrich Borsdorf/Heinrich T. Grütter, Einleitung, in: Orte<br />

<strong>de</strong>r Erinnerung. Denkmal, Ge<strong>de</strong>nkstätte, Museum,<br />

Frankfurt am Main/ New York. 1999. S. 1.<br />

02 Siehe: August Heuser: Banken, Plätze, Musentempel.<br />

Kunstgänge in Frankfurt am Main, Frankfurt<br />

am Main. 2000. S. 55 ff., S. 125 ff., S. 130 ff.<br />

03 Eva Schweitzer/Christian Thomas: Manhattan<br />

sucht <strong>de</strong>n Superstar. Daniel Libeskind gewinnt <strong>de</strong>n<br />

Wettbewerb zum Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s World Tra<strong>de</strong><br />

Center in New York – und das ist nicht nur ein Gerücht,<br />

Frankfurter Rundschau. 28. Februar 2003. S. 9.<br />

04 Ebd.<br />

05 Jean Paul: Re<strong>de</strong> <strong>de</strong>s toten Christus vom Weltgebäu<strong>de</strong><br />

herab, dass kein Gott sei, in: <strong>de</strong>rs., Siebenkäs,<br />

Sämtliche Werke, Abt. I, Zweiter Band, Wiesba<strong>de</strong>n.<br />

2000. S. 270 – 275.<br />

06 Friedrich Nietzsche: Der tolle Mensch, in: <strong>de</strong>rs., Die<br />

fröhliche Wissenschaft, (Kap. 125), München. 1973.<br />

S. 128 f., So auch in Hubertus Halbfas: Religionsbuch<br />

für das 9./10. Schuljahr, Düsseldorf. 1991.<br />

07 Mittlerweile ist die hier geäußerte Vermutung von <strong>de</strong>r<br />

Realität eingeholt wor<strong>de</strong>n. Die F.A.Z. berichtete am<br />

19.07.03, dass <strong>de</strong>r Immobiliengigant und Pächter <strong>de</strong>s<br />

WTC-Areals, Larry Silverstein, allem Re<strong>de</strong>n ein En<strong>de</strong><br />

gemacht habe. Nach siebenstündiger Beratung gab<br />

er bekannt, dass David Childs, zuvor Wettbewerbskonkurrent<br />

Libeskinds, fortan <strong>de</strong>r Chefarchitekt sei.<br />

Den Ausschlag für Silversteins Entscheidung habe<br />

<strong>de</strong>r „Freedom Tower“ gegeben. Dem Bauherrn waren<br />

nicht nur die Weltlandschaften ein Ärgernis, die Libeskind<br />

als eine Art ökologischer Weltgemeinschaft statt<br />

Büros auf die Obergeschosse setzen wollte. Silverstein<br />

wolle nun <strong>de</strong>n Turm auch vom vorgesehenen<br />

<strong>Stand</strong>ort an einen an<strong>de</strong>ren in Nähe <strong>de</strong>r neuen Bahnstation<br />

versetzt sehen. Trotz dieser unerwarteten<br />

Wendung bleibt Daniel Libeskinds Entwurf weiterhin<br />

Grundlage <strong>de</strong>r Bauarbeiten und <strong>de</strong>r Architekt behalte<br />

die vage umrissene Position <strong>de</strong>r künstlerischen<br />

Leitung auf Ground Zero.<br />

08 Jutta Falke: Ground Zero, Daniel Libeskinds Entwurf<br />

heilt symbolisch, in: Rheinischer Merkur. 6. März 2003.<br />

09 Ebd.<br />

10 Johann Wolfgang Goethe: Die Wahlverwandschaften,<br />

Hamburg. 1968. S. 362. Goethes erstes Kapitel<br />

im zweiten Teil <strong>de</strong>r Wahlverwandschaften behan<strong>de</strong>lt<br />

die Frage <strong>de</strong>r Gedächtniskultur vorzüglich.<br />

Dr. August Heuser ist Direktor <strong>de</strong>s<br />

Dommuseums Frankfurt am Main.<br />

Außer<strong>de</strong>m plant und arbeitet Daniel<br />

Libeskind an mehreren weiteren<br />

Projekten: „Die Spirale“ als Erweiterungsbau<br />

<strong>de</strong>s Victoria & Albert Museums<br />

London; The Jewish Museum<br />

San Francisco, USA; „Westsi<strong>de</strong>“, ein<br />

Freizeit- und Einkaufszentrum in<br />

Brünnen, Schweiz; das Maurice Wohl<br />

Convention Centre <strong>de</strong>r Bar-Ilan-Universität,<br />

Tel Aviv; Atelier Weil, ein<br />

privates Galeriegebäu<strong>de</strong> auf Mallorca,<br />

Spanien; <strong>de</strong>r Erweiterungsbau <strong>de</strong>s<br />

Denver Art Museum, USA, und seit<br />

neuestem <strong>de</strong>r Erweiterungsbau <strong>de</strong>s<br />

Royal Ontario Museum in Toronto,<br />

Kanada.<br />

Daniel Libeskind hat an vielen<br />

Universitäten <strong>de</strong>r Welt gelehrt und<br />

Vorträge gehalten. Zurzeit ist er Professor<br />

an <strong>de</strong>r Hochschule für Gestaltung<br />

in Karlsruhe und Cret Chair an<br />

<strong>de</strong>r University of Pennsylvania sowie<br />

Frank O. Gehry Chair an <strong>de</strong>r University<br />

of Toronto. Er ist seit 1990 Mitglied<br />

<strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Künste und<br />

Mitglied <strong>de</strong>r European Aca<strong>de</strong>my of<br />

Arts and Letters.<br />

Daniel Libeskind hat zahlreiche<br />

Auszeichnungen erhalten, zuletzt <strong>de</strong>n<br />

Hiroshima Art Prize, <strong>de</strong>r an Künstler<br />

vergeben wird, <strong>de</strong>ren Arbeit <strong>de</strong>m<br />

Frie<strong>de</strong>n dient. 1999 erhielt er <strong>de</strong>n<br />

Deutschen Architekturpreis für das<br />

Jüdische Museum Berlin, im Jahr<br />

2000 die Goethe Medaille. Sein Werk<br />

wur<strong>de</strong> ausführlich in großen Museen<br />

und Galerien auf <strong>de</strong>r ganzen Welt<br />

ausgestellt und war auch Thema<br />

zahlreicher internationaler Publikationen<br />

in vielen Sprachen. Seine I<strong>de</strong>en<br />

haben eine neue Architektengeneration<br />

und all die, die sich an <strong>de</strong>r zukünftigen<br />

Entwicklung von Städten<br />

und <strong>de</strong>r Kultur interessieren, beeinflusst.<br />

Daniel Libeskind ist mit Nina Libeskind<br />

verheiratet und hat drei Kin<strong>de</strong>r.<br />

Die Familie lebt zurzeit noch in<br />

Berlin, plant aber wegen <strong>de</strong>s Auftrags<br />

für das neue World Tra<strong>de</strong> Center<br />

nach New York umziehen.<br />

© Jüdisches Museum Berlin<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

BEITRÄGE<br />

167

BEITRÄGE<br />

168<br />

Erinnern und Ge<strong>de</strong>nken als<br />

Leitkategorien religiösen Lernens Holger Dörnemann<br />

Überholte Vergangenheit ?<br />

Nach einer Umfrage <strong>de</strong>s Instituts<br />

für Demoskopie Allensbach anlässlich<br />

<strong>de</strong>s Jahrtausendwechsels ist eine Mehrheit<br />

<strong>de</strong>r Deutschen mit Zuversicht in<br />

das Jahr 2000 und das neue Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />

gewechselt. 1 Dem korrespondiert das<br />

Ergebnis einer weiteren Umfrage <strong>de</strong>sselben<br />

Instituts, nach <strong>de</strong>m 82 % <strong>de</strong>n<br />

Begriff „Zukunft“ sympathisch fin<strong>de</strong>n 2<br />

– eine <strong>de</strong>utliche Zunahme gegenüber einer<br />

Erhebung aus <strong>de</strong>m Jahr 1976 (70 %):<br />

keine Spur also von Endzeit- o<strong>de</strong>r Panik-Stimmung,<br />

ganz im Gegenteil und<br />

durchaus im Unterschied zum vorausgegangenen<br />

Jahrtausendwechsel.<br />

Dem bekun<strong>de</strong>ten Zukunftsoptimismus<br />

gegenüber wird <strong>de</strong>m Begriff „Vergangenheit“<br />

in <strong>de</strong>rselben Erhebung nur<br />

ein eingeschränktes Interesse entgegengebracht.<br />

Gera<strong>de</strong> einmal 43 % fin<strong>de</strong>n<br />

1999 diesen Begriff sympathisch<br />

(1973: 42 %). Vergangenheit, Ge<strong>de</strong>nken<br />

und Erinnerungsarbeit scheinen insgesamt<br />

nicht hoch im Kurs zu stehen. Geschichtsvergessenheit<br />

macht sich breit<br />

und fin<strong>de</strong>t ihre Gewährsleute sowohl<br />

bei gegenwartsorientierten Pragmatikern<br />

wie bei Rationalisten, die Geschichtliches<br />

– theorieimprägniert – per<br />

se nicht anficht; aber auch bei Traditionalisten,<br />

die „kein kritisches Verhältnis<br />

zur eigenen Geschichte“ und eine Abwehrhaltung<br />

gegen Lernprozesse haben,<br />

die sie „zu Korrekturen und Wandlungen<br />

im Selbstverständnis zwingen<br />

können“ 3 .<br />

Geschichtsvergessenheit als Leitphänomen<br />

<strong>de</strong>s Jahrtausendwechsels<br />

– nicht eben nur im Blick auf die Vergangenheit<br />

insgesamt o<strong>de</strong>r ferne geschichtliche<br />

Ereignisse, son<strong>de</strong>rn auch<br />

auf die jüngere und jüngste Geschichte<br />

und Einzelthemen. Das vermag eine<br />

weitere Untersuchung zu ver<strong>de</strong>utlichen:<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

Nach einer im Dezember 1998 erhobenen<br />

Forsa-Meinungsumfrage wollen<br />

fast zwei Drittel (63 %) <strong>de</strong>r Deutschen<br />

einen Schlussstrich unter die<br />

Diskussion um die Ju<strong>de</strong>nverfolgung<br />

ziehen. 4 Nach dieser Erhebung waren<br />

sich Ost- und West<strong>de</strong>utsche in ihrer Einschätzung<br />

fast einig. Gegen einen<br />

Schlussstrich wandten sich 31 % <strong>de</strong>r<br />

Deutschen. Diese Stimmungslage geht<br />

einher mit zum Teil prominenten Meinungsäußerungen<br />

öffentlicher Stimmen<br />

in unserer Gesellschaft. Wer sich Martin<br />

Walsers Re<strong>de</strong> zur Verleihung <strong>de</strong>s<br />

Frie<strong>de</strong>nspreises <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Buchhan<strong>de</strong>ls<br />

1998 und <strong>de</strong>r auf sie folgen<strong>de</strong>n<br />

Diskussion hinsichtlich <strong>de</strong>s Sinns <strong>de</strong>utscher<br />

Ge<strong>de</strong>nkkultur erinnert – Walser<br />

ging in seiner ironisch zerquälten Re<strong>de</strong><br />

in <strong>de</strong>r Wahrnehmung vieler Zuhörer so<br />

weit, das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r öffentlichen Auseinan<strong>de</strong>rsetzung<br />

mit <strong>de</strong>m Holocaust zu<br />

for<strong>de</strong>rn –, wird sofort an die von ihm<br />

beschworene Gefahr erinnert; dass öffentliches<br />

und – wie er sagt – instrumentalisieren<strong>de</strong>s<br />

Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Ritualisierung<br />

anheimfalle, bei <strong>de</strong>m das individuelle<br />

Gewissen notwendig stumm bleibe.<br />

Ähnlich hat auch <strong>de</strong>r Züricher Philosoph<br />

Hermann Lübbe in Anspielung<br />

auf die <strong>de</strong>utsche Vergangenheit vor einer<br />

„Überbetonung <strong>de</strong>s Erinnerns“ gewarnt.<br />

5 Bei einer Tagung zum Thema<br />

„Sich <strong>de</strong>r Toten erinnern“ erklärte Lübbe<br />

En<strong>de</strong> Oktober 1998, Erinnerung enthalte<br />

auch die Kunst <strong>de</strong>s Vergessens,<br />

um überhaupt eine I<strong>de</strong>ntität zu entwickeln.<br />

Allgemein müsse <strong>de</strong>r Mensch<br />

schlimme Erlebnisse vergessen, um sich<br />

weiterentwickeln zu können. Im Zusammenhang<br />

mit <strong>de</strong>r Geschichte einer<br />

Nation komme es darauf an, was sich<br />

<strong>de</strong>r Einzelne dabei zurechnen könne.<br />

Hier fän<strong>de</strong> <strong>de</strong>rzeit eine „Übermoralisierung“<br />

statt – so Lübbe.<br />

Zwei Beispiele prominenter Stellungnahmen<br />

im Konzert aller jener, die<br />

sich statt <strong>de</strong>r Vergangenheit lieber <strong>de</strong>n<br />

Ereignissen, Herausfor<strong>de</strong>rungen und Erfahrungen<br />

<strong>de</strong>r Gegenwart und Zukunft<br />

zuwen<strong>de</strong>n wollen. Vor diesem Hintergrund<br />

nimmt es nicht wun<strong>de</strong>r, dass auch<br />

kirchengeschichtlicher Erinnerung und<br />

zumal <strong>de</strong>m Arbeitsfeld Kirchengeschichte<br />

im Religionsunterricht ein zunehmend<br />

geringer wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>s Interesse<br />

entgegengebracht wird und dass Kirchengeschichte<br />

entwe<strong>de</strong>r im Lehrplan<br />

und in <strong>de</strong>r praktischen Umsetzung marginalisiert<br />

ist o<strong>de</strong>r aber <strong>de</strong>n O<strong>de</strong>m <strong>de</strong>s<br />

Langweilig-Überholten atmet. Immer<br />

mehr Schüler und Schülerinnen haben<br />

kein Interesse für Themen <strong>de</strong>r Christentumsgeschichte,<br />

„weil ihnen die etablierten<br />

Glaubensgemeinschaften traditionsüberfrachtet,<br />

gegenwartsfern und<br />

alltagsirrelevant erscheinen“ 6 . Wenn sie<br />

sich für <strong>de</strong>n Religionsunterricht interessieren,<br />

suchen sie nach Antworten<br />

auf ihre gegenwärtigen Probleme, Erfahrungen<br />

und Lebensfragen. Demgegenüber<br />

scheint „Kirchengeschichte“ im<br />

Religionsunterricht nur eine aus heutiger<br />

Sicht „überholte Vergangenheit“ 7<br />

anzubieten.<br />

Der Sinn von Erinnerungsarbeit<br />

Mit <strong>de</strong>m Hinweis auf gegenwärtige<br />

Trends in <strong>de</strong>n Erhebungen von Meinungsforschungsinstituten,<br />

die landläufige<br />

Praxis im kirchengeschichtlichen<br />

Unterricht und die damit einhergehen<strong>de</strong>n<br />

zum Teil prominenten Stellungnahmen<br />

konturiert sich eine „Zeitansage“,<br />

die im wahrsten Sinn <strong>de</strong>s<br />

Wortes „vergessen macht“, dass Ju<strong>de</strong>ntum<br />

und Christentum sowie die von ihnen<br />

geprägten Kulturen ganz wesentlich<br />

von einer Praxis <strong>de</strong>r Erinnerung<br />

und <strong>de</strong>s liturgischen Ge<strong>de</strong>nkens leben,<br />

und wie sehr darum Erinnerungsarbeit,<br />

Rituale und eine ausgearbeitete Ge-

<strong>de</strong>nkkultur auch für mo<strong>de</strong>rne Gesellschaften<br />

unverzichtbar sind. Spätestens<br />

in <strong>de</strong>r über sich und ihr Tun aufgeklärten<br />

Mo<strong>de</strong>rne wird klar, dass die kollektive<br />

Erinnerung min<strong>de</strong>stens zwei zu<br />

unterschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Aspekte besitzt, nämlich<br />

in kognitiver und normativer Hinsicht:<br />

8<br />

In kognitiver Hinsicht geht es in <strong>de</strong>r<br />

kollektiven Erinnerung darum festzustellen,<br />

was gewesen ist, wie es gewesen<br />

ist und warum es sich so und nicht<br />

an<strong>de</strong>rs ereignet hat. In normativer Hinsicht<br />

geht es zugleich auch darum, Maßstäbe<br />

und Prinzipien für das kollektive<br />

Han<strong>de</strong>ln zu fin<strong>de</strong>n und diese in Ritualen<br />

Gestalt gewinnen zu lassen. Rituale<br />

und Ge<strong>de</strong>nkfeiern sind im Unterschied<br />

zu rein geschichtlicher Forschung eine<br />

Form <strong>de</strong>s gesellschaftlichen Vergangenheitsbezugs,<br />

die sich nicht darauf beschränkt<br />

zu schil<strong>de</strong>rn, wie o<strong>de</strong>r warum<br />

es gewesen ist. Sie haben <strong>de</strong>n Zweck,<br />

die Vergangenheit zu vergegenwärtigen<br />

und zu <strong>de</strong>monstrieren, wie sie in die<br />

Gegenwart übergehen, ein Teil von ihr<br />

wer<strong>de</strong>n und bleiben. An Ritualen und<br />

Ge<strong>de</strong>nkfeiern lässt sich ablesen, welche<br />

Teile <strong>de</strong>r vielen möglichen Vergangenheitsbewältigungen<br />

eine Gesellschaft<br />

als die ihren, als eine ihr Han<strong>de</strong>ln<br />

und Lei<strong>de</strong>n mit Sinn versehen<strong>de</strong> Vergangenheit<br />

ansieht. Rituale und Ge<strong>de</strong>nkfeiern<br />

tragen damit stets religiösen Charakter,<br />

ohne <strong>de</strong>swegen schon Religion<br />

zu sein.<br />

Doch soll es an dieser Stelle we<strong>de</strong>r<br />

in erster Linie darum gehen, die subkutan<br />

religiöse Grundierung unserer Gesellschaft<br />

über Gebühr zu betonen, noch<br />

<strong>de</strong>n falsch ansetzen<strong>de</strong>n Kritiken an <strong>de</strong>n<br />

Formen und <strong>de</strong>r Sinnhaftigkeit kollektiver<br />

Erinnerungsfeiern und -veranstaltungen<br />

weiter nachzugehen. Vielmehr<br />

soll über die mit Beginn <strong>de</strong>s neuen Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />

vermehrt anstehen<strong>de</strong>n Anlässe<br />

für Ge<strong>de</strong>nkfeiern und Erinnerungsarbeit<br />

hinaus das spezifisch religionspädagogische<br />

Interesse in mehrfacher<br />

Hinsicht stark gemacht wer<strong>de</strong>n – und<br />

dies zunächst in <strong>de</strong>m besagten doppelten<br />

Sinn: Einerseits wegen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung<br />

von kollektiver Erinnerung im Sinne<br />

eines unverstellten Wahrnehmens<br />

Aus: Gernot Candolini, Im Labyrinth – Aufbruch zur Mitte, Tyrolia 2001 © Foto: Gernot Candolini<br />

<strong>de</strong>r Vergangenheit, das <strong>de</strong>m Vergessen<br />

wi<strong>de</strong>rsteht, an<strong>de</strong>rerseits um die Vergangenheit<br />

zu vergegenwärtigen und ihre<br />

Themen für die Zukunft zu öffnen.<br />

Das dreifache kirchengeschichtliche<br />

Interesse <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />

Übertragen auf die Handlungsfel<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>r Religionspädagogik müsste kirchen-<br />

bzw. christentumsgeschichtliche<br />

Erinnerungsarbeit vor <strong>de</strong>m Hintergrund<br />

<strong>de</strong>r im letzten Abschnitt vorgestellten<br />

Differenzierung einer dreifachen Fragestellung<br />

folgen: Muss sie im Blick<br />

auf die Kirchengeschichte Wert legen<br />

auf die – epochenbezogen zu applizieren<strong>de</strong><br />

– im Grun<strong>de</strong> immer ein und dieselbe<br />

Frage?<br />

Wie hat sich Christi Botschaft<br />

von <strong>de</strong>r Gottesherrschaft, die<br />

sich auf ihn berufen<strong>de</strong> Bewegung,<br />

wie hat sich das „spezifisch<br />

Christliche“, das „Proprium<br />

Christianum“... in <strong>de</strong>r jeweiligen<br />

Zeit übersetzt?<br />

Diese Frage birgt einen sachhaltigen<br />

Teil, <strong>de</strong>r oben bereits als <strong>de</strong>r kogni-<br />

tive Aspekt historischer Erinnerungsarbeit<br />

hervorgehoben wur<strong>de</strong> und grundlegend<br />

für jedwe<strong>de</strong> Form von Ge<strong>de</strong>nken,<br />

ritueller und historischer Erinnerungsarbeit<br />

ist. Die nüchterne, keinen<br />

Aspekt ausklammern<strong>de</strong> und historische<br />

Kontexte einbeziehen<strong>de</strong> Erinnerung <strong>de</strong>r<br />

Geschichte vorausgesetzt, verbirgt sich<br />

in dieser Frage jedoch mehr: Konkret<br />

wird zugleich auch nach <strong>de</strong>r Ausprägung<br />

<strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>s Christlichen in<br />

einem bestimmten historischen Kontext,<br />

in einem konkreten geschichtlichen Bezug<br />

gefragt. Es wird <strong>de</strong>utlich und gera<strong>de</strong>zu<br />

eingeübt, dass Christentum keine<br />

zeitenthobene Wirklichkeit ist, son<strong>de</strong>rn<br />

sich nur in einer je einzigen und spezifischen<br />

historischen Übertragung verwirklicht<br />

hat (und sich verwirklichen<br />

kann). Damit enthält die auf <strong>de</strong>n ersten<br />

Blick spezifisch kirchengeschichtlich ansetzen<strong>de</strong><br />

Fragerichtung bei näherem Hinsehen<br />

eine <strong>de</strong>r Kernfragen religionspädagogischer<br />

Bildungsarbeit schlechthin:<br />

Wie übersetze ich die Botschaft<br />

(für mich, für an<strong>de</strong>re)<br />

so, dass sie sowohl i<strong>de</strong>ntisch<br />

(im Sinne von unverfälscht,<br />

authentisch, original), als auch<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

BEITRÄGE<br />

169

BEITRÄGE<br />

170<br />

in <strong>de</strong>m jeweiligen Lebensbezug<br />

als be<strong>de</strong>utsam (relevant,<br />

heilsam, befreiend, herausfor<strong>de</strong>rnd)<br />

erfahren wird?<br />

Mit kürzestem Anlauf und auf gera<strong>de</strong>m<br />

Wege zeigt sich, dass kirchengeschichtliche<br />

Erinnerung eigentlich wie<br />

von selbst in <strong>de</strong>n Grundauftrag <strong>de</strong>r Religionspädagogik<br />

mün<strong>de</strong>t, religiöses Lernen<br />

zu ermöglichen – gera<strong>de</strong>zu ein paradoxes<br />

Ergebnis, vergegenwärtigt man<br />

sich <strong>de</strong>n zu Anfang erwähnten Ruf kirchengeschichtlichen<br />

Unterrichts als „gegenwartsfern<br />

und alltagsirrelevant“.<br />

Kirchengeschichtliche Erinnerungsarbeit<br />

kann so zugleich auch als Para<strong>de</strong>beispiel<br />

für die Explikation <strong>de</strong>ssen verstan<strong>de</strong>n<br />

wer<strong>de</strong>n, was man als das „I<strong>de</strong>ntitäts-Relevanz-Dilemma“<br />

bei <strong>de</strong>r Umsetzung<br />

christlicher Existenz durch alle<br />

Jahrhun<strong>de</strong>rte bezeichnen kann: Denn<br />

„wo (in <strong>de</strong>r Geschichte) die Faszination<br />

und Herausfor<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Gründungsimpulses<br />

in neue Situationen hinein übertragen<br />

wer<strong>de</strong>n sollte, da schien man vor<br />

die Entscheidung gestellt, das Eigentliche<br />

<strong>de</strong>s ‘damaligen’ Impulses auf Kosten<br />

seiner ‘aktuellen’Relevanz o<strong>de</strong>r die<br />

aktuelle Relevanz auf Kosten <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />

<strong>de</strong>s zu Überliefern<strong>de</strong>n zur Geltung<br />

zu bringen“ 9 . Wer Relevanz <strong>de</strong>r christlichen<br />

Botschaft hier und heute will,<br />

<strong>de</strong>r muss zusammenbringen, was existenziell<br />

und von <strong>de</strong>n Anfängen an zusammengehört:<br />

I<strong>de</strong>ntität und Relevanz<br />

<strong>de</strong>r Botschaft Christi. Um <strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntität<br />

<strong>de</strong>r Botschaft willen muss das bisher<br />

Gesagte nun an<strong>de</strong>rs, neu gesagt wer<strong>de</strong>n,<br />

so dass je neu die Wahrheit für die<br />

Gegenwart aufgebrochen wird.<br />

Das I<strong>de</strong>ntitäts-Relevanz-Dilemma<br />

– nicht als Krisenphänomen 10 , son<strong>de</strong>rn<br />

als Benennung <strong>de</strong>r Ausgangslage christlicher<br />

Existenz heute betrachtet – steht<br />

formal, unthematisch und unmittelbar<br />

immer mit im Mittelpunkt kirchengeschichtlicher<br />

Erinnerungsarbeit. Über<br />

diese formale Einübung in die Grundaufgabenstellung<br />

christlicher Existenz<br />

hinaus trägt kirchengeschichtliche Erinnerung<br />

auch zum existenziellen Hinterfragen<br />

und Beantworten folgen<strong>de</strong>r<br />

Frage bei:<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

Aus: Gernot Candolini, Im Labyrinth – Aufbruch zur Mitte, Tyrolia 2001 © Foto: Gernot Candolini<br />

Welche Themen und Inhalte <strong>de</strong>r<br />

Christentumsgeschichte sind für<br />

mich, die Kirche, die Gesellschaft<br />

... heute in <strong>de</strong>r Weise be<strong>de</strong>utsam,<br />

dass sie mein/unser<br />

Selbstbild, meine/unsere I<strong>de</strong>ntität<br />

und meine/unsere Zukunft<br />

bestimmen o<strong>de</strong>r auszumachen<br />

vermögen?<br />

Vergangenheit – so sie erinnert wird<br />

– ist nie nur eine „überholte, gegenwartsferne“<br />

Zeit, son<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r Erinnerungsarbeit<br />

zugleich immer auch<br />

Gegenwart. „Der Nobelpreisträger und<br />

Überleben<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Tragödie (<strong>de</strong>s Holocausts),<br />

Elie Wiesel, hat immer wie<strong>de</strong>r<br />

gemahnt, dass mit <strong>de</strong>m Verlust <strong>de</strong>s Erinnerns<br />

auch <strong>de</strong>r Verlust <strong>de</strong>s Seins einhergeht.<br />

Erinnern steht im Dienst <strong>de</strong>r<br />

Gegenwart und <strong>de</strong>r Zukunft. Sich erinnern<br />

geschieht nicht im ‘objektiven’Vorbeiziehenlassen<br />

vergangener Ereignisse.<br />

Erinnern setzt vielmehr voraus, dass<br />

aus <strong>de</strong>r Unzahl geschichtlicher Daten<br />

einige herausgegriffen wer<strong>de</strong>n, die ‘erinnerungswürdig’<br />

sind und die <strong>de</strong>shalb<br />

das gegenwärtige und zukünftige Leben<br />

prägen. Warum gera<strong>de</strong> Abraham und<br />

nicht Esau, warum die Propheten, warum<br />

die Geschichte Israels, warum das<br />

Kreuz Jesu, warum beson<strong>de</strong>re Ereignisse<br />

<strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts und warum<br />

schließlich die Shoah? Die Auswahl<br />

sagt etwas über <strong>de</strong>n eigenen <strong>Stand</strong>ort<br />

und entschei<strong>de</strong>t damit auch über die<br />

Zukunft.“ 11<br />

Erinnerung wird zur Selbstaussage<br />

– und in <strong>de</strong>r Vergegenwärtigung zugleich<br />

zur Vorhersage <strong>de</strong>ssen, was für<br />

die Zukunft angezielt ist, wie man sich<br />

auf Zukunft hin verstehen und geben<br />

will. Einleuchtend ist dies bei markanten<br />

i<strong>de</strong>ntitätsstiften<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r positiv<br />

be<strong>de</strong>utsamen Ereignissen – wie etwa<br />

die katholische Kirche in beson<strong>de</strong>rer<br />

Weise einzelner Kirchenväter und die<br />

evangelische Kirche am Reformationstag<br />

ihrer Ursprünge ge<strong>de</strong>nken;<br />

bei <strong>de</strong>r Erinnerung von Ereignissen<br />

und Zeitepochen, die Herausfor<strong>de</strong>rungen<br />

<strong>de</strong>r Christenheit beschreiben, Herausfor<strong>de</strong>rungen,<br />

die sich heute genau<br />

so o<strong>de</strong>r ähnlich noch immer bzw. noch<br />

einmal stellen: etwa das sich herausbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

Verhältnis von Kirche und<br />

Staat in <strong>de</strong>n ersten Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>r<br />

Kirchengeschichte und heute; o<strong>de</strong>r die

echte Weise <strong>de</strong>r Mission im „Zeitalter<br />

<strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckungen“ und in <strong>de</strong>r Gegenwart<br />

...<br />

In markanter Weise wird <strong>de</strong>r besagte<br />

Sinn kirchengeschichtlicher Erinnerungsarbeit<br />

<strong>de</strong>utlich im Ge<strong>de</strong>nken<br />

<strong>de</strong>r Leid- und Schuldgeschichte einer<br />

Gemeinschaft – etwa <strong>de</strong>r dunklen Seiten<br />

<strong>de</strong>r Kirchengeschichte. Wo dies<br />

geschieht (etwa im Schuldbekenntnis<br />

Papst Johannes Pauls II. am 1. Fastensonntag<br />

<strong>de</strong>s Jahres 2000 bezogen auf<br />

die Vergehen <strong>de</strong>r Inquisition, bei <strong>de</strong>n<br />

Kreuzzügen, im Gegenüber zum Ju<strong>de</strong>ntum<br />

...), wird weit mehr ausgesprochen<br />

– insofern damit ein Fehlen und<br />

Bedauern im Namen <strong>de</strong>r und bezogen<br />

auf die Gesamtkirche gemeint ist – als<br />

nur das Anerkenntnis einer historischen<br />

Faktenlage. Es wird zuvor Verdrängtes,<br />

Vergessenes, Abgewiesenes,<br />

Abgespaltenes offen ausgesprochen<br />

und in das Bewusstsein geholt, dass<br />

auch die dunklen Seiten <strong>de</strong>r Vergangenheit<br />

in bleiben<strong>de</strong>r Trauerarbeit<br />

<strong>de</strong>m eigenen Selbstverständnis zugerechnet<br />

wer<strong>de</strong>n. Es drückt sich aus,<br />

was zukünftig sein und nicht sein soll,<br />

welchen Anspruch man für die Zukunft<br />

bei sich anlegen will. Nur auf<br />

diese Weise kann eine Versöhnung mit<br />

<strong>de</strong>r Vergangenheit und die Begründung<br />

eines neuen Verhältnisses mit<br />

<strong>de</strong>n Opfern <strong>de</strong>r Geschichte entstehen.<br />

Nur in <strong>de</strong>r auch die negativen und<br />

schmerzlichen Seiten <strong>de</strong>r eigenen Geschichte<br />

einbeziehen<strong>de</strong>n Erinnerungsarbeit<br />

kann entstehen und gelingen,<br />

was man als Kern <strong>de</strong>r christlichen<br />

Botschaft bezeichnen kann: ein Leben<br />

in Wahrheit.<br />

Eine An-Deutung<br />

Kirchen- bzw. christentumsgeschichtliche<br />

Erinnerungsarbeit, kollektive<br />

Erinnerung macht Sinn. Sie macht<br />

noch darüber hinausgehend für <strong>de</strong>n Bereich<br />

<strong>de</strong>r katholischen Theologie und<br />

<strong>de</strong>r Religionspädagogik Sinn – gera<strong>de</strong><br />

auch vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r unlängst<br />

erschienenen Philosophie-Enzyklika<br />

„Fi<strong>de</strong>s et ratio“ 12 –, ist sie doch zu-<br />

gleich auch eine Möglichkeit, neu nach<br />

Wegen zu suchen, von Gott in Kategorien<br />

unserer Zeit zu re<strong>de</strong>n.<br />

Gera<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r<br />

Frage nach <strong>de</strong>m Umgang mit <strong>de</strong>m in<br />

<strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Nazi-Diktatur entstan<strong>de</strong>nen<br />

Leid ist sich die Theologie so mancher<br />

ihrer „zu starken Kategorien“<br />

(J.B. Metz) in Verkündigung und Theologie<br />

bewusst gewor<strong>de</strong>n. Die Frage<br />

nach <strong>de</strong>r Gerechtigkeit und nach einem<br />

möglichen Trost für die ungerecht Lei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n<br />

ist nach <strong>de</strong>m Grauen von<br />

Auschwitz die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und herausfor<strong>de</strong>rn<strong>de</strong><br />

Frage für Gläubige und<br />

Ungläubige. Mit Bezug auf Walter<br />

Benjamin hat vor allem Johann Baptist<br />

Metz als Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r sogenannten<br />

neueren „Politischen Theologie“ dafür<br />

plädiert, sich <strong>de</strong>r vergangenen Lei<strong>de</strong>n<br />

zu erinnern, um so die Vergangenheit in<br />

die Gegenwart zu holen und in <strong>de</strong>r „Erinnerung<br />

frem<strong>de</strong>n Leids“ (memoria<br />

passionis), in – wie er sagt – „anamnetischer<br />

Solidarität“ unsere zumeist<br />

selbstbezügliche Wahrnehmung auf<br />

gefährliche Weise stören zu lassen, in<br />

<strong>de</strong>r Weigerung, die Vergangenheit ein<br />

für alle Mal für abgeschlossen zu halten.<br />

Theologie im An<strong>de</strong>nken und Einge<strong>de</strong>nken<br />

geschichtlicher Erfahrung<br />

erschließt sich vor diesem Hintergrund<br />

als Reflexion auf ein kommunikatives<br />

Han<strong>de</strong>ln, das für die Vergangenheit und<br />

ihre Opfer Sinn behauptet, als Theorie<br />

kommunikativen Han<strong>de</strong>lns und <strong>de</strong>r in<br />

ihr erfahrenen Wirklichkeit (Helmut<br />

Peukert 13 ). Gott ist nicht einfachhin erfahrungsjenseitige<br />

Transzen<strong>de</strong>nz, son<strong>de</strong>rn<br />

<strong>de</strong>r in solidarischem Han<strong>de</strong>ln von<br />

Anfang an bzw. bis zuletzt Behauptete<br />

und Erfahrene: Gott <strong>de</strong>r behauptet wird,<br />

wenn und wo sich <strong>de</strong>r Lei<strong>de</strong>n erinnert<br />

wird.<br />

Bleibt zu hoffen, dass es diesem in<br />

<strong>de</strong>r gängigen Religionspädagogik wohl<br />

mit am meisten rezipierten fundamentaltheologischen<br />

Ansatz gelingt – gemäß<br />

<strong>de</strong>r Frageperspektive von „Fi<strong>de</strong>s<br />

et ratio“ –, Gott auf neue, alte Weise als<br />

„Menschheitsthema“ durchzubuchstabieren,<br />

nicht seinerseits zu einer Geschichtsvergessenheit<br />

führt. Aufgabe<br />

<strong>de</strong>r Religionspädagogik muss es sein, so<br />

manche „gefährliche Erinnerung“ und<br />

„Antitradition“ (J.B. Metz) wie<strong>de</strong>rzuent<strong>de</strong>cken.<br />

Anmerkungen<br />

01 Umfrage <strong>de</strong>s Instituts für Demoskopie Allensbach,<br />

veröffentlicht am 30.12.1999.<br />

02 Umfrage <strong>de</strong>s Instituts für Demoskopie Allensbach,<br />

veröffentlicht in „Die Zeit“ vom 29.12.1999.<br />

03 Hubertus Halbfas: Wurzelwerk. Geschichtliche Dimensionen<br />

<strong>de</strong>r Religionsdidaktik, Düsseldorf. 2 1997.<br />

148.<br />

04 Umfrage <strong>de</strong>s Meinungsforschungsinstituts Forsa, für<br />

die 2005 Deutsche befragt wur<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r<br />

Anteil <strong>de</strong>r 14-24-jährigen in dieser Frage genau so<br />

hoch wie bei <strong>de</strong>n Befragten über 65 Jahren war (65<br />

Prozent).<br />

05 Vgl.: KNA-Nachricht 13719 vom 27.10.1998: „Lübbe:<br />

Erinnern enthält die Kunst <strong>de</strong>s Vergessens“.<br />

06 Klaus König: Kirchengeschichtsdidaktische Grundregeln,<br />

in: Engelbert Groß/Klaus König (Hg.): Religionsdidaktik<br />

in Grundregeln. Leitfa<strong>de</strong>n für <strong>de</strong>n<br />

Religionsunterricht, Regensburg. 1996. 182.<br />

07 Halbfas: Wurzelwerk (s. Anm. 3). 139.<br />

08 Vgl. zum folgen<strong>de</strong>n Absatz: Micha Brumlik: Gewissen,<br />

Ge<strong>de</strong>nken und anamnetische Solidarität, in:<br />

Universitas 53, 1998. 1143-1153, hier bes. 1149f.<br />

09<br />

Jürgen Werbick: Vom entschei<strong>de</strong>nd und unterschei<strong>de</strong>nd<br />

Christlichen, Düsseldorf. 1992. 24.<br />

10 Vgl. ebd., 27.<br />

11 Erich Weitbach: Der Vatikan und die ‘unaussprechliche<br />

Tragödie’ <strong>de</strong>r Shoah, in: Materialdienst<br />

<strong>de</strong>s Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 49<br />

(3 /1998) 51.<br />

12 Papst Johannes Paul II ruft in <strong>de</strong>r Enzyklika „Fi<strong>de</strong>s<br />

et ratio“ vom 15. September 1998 alle Philosophen<br />

und Theologen auf, „in einen kritischen und anspruchsvollen<br />

Dialog einzutreten sowohl mit <strong>de</strong>m<br />

philosophischen Denken unserer Zeit wie auch mit<br />

<strong>de</strong>r gesamten philosophischen Tradition, ob sie nun<br />

im Einklang mit <strong>de</strong>m Wort Gottes steht o<strong>de</strong>r nicht“.<br />

(Nr. 105).<br />

13 Vgl. Helmut Peukert: Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie<br />

– Fundamentale Theologie. Analysen<br />

zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung,<br />

Düsseldorf. 1976. bes. 346ff.<br />

Dr. Holger Dörnemann ist seit 1998<br />

Referent für Theologische Bildung im<br />

Erzbistum Köln und seit 1999 Lehrbeauftragter<br />

für Religionspädagogik und<br />

ihre Didaktik am Kath. Theologischen<br />

Seminar (Prof. Dr. H. J. Höhn) <strong>de</strong>r Philosophischen<br />

Fakultät <strong>de</strong>r Universität<br />

Köln.<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

BEITRÄGE<br />

171

UNTERRICHTSPRAXIS<br />

172<br />

Unterrichts-Mo<strong>de</strong>ll<br />

Erinnerung (auf-)bauen<br />

Architektur <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens in Berlin und New York<br />

Einleitung<br />

„Gar<strong>de</strong>ns of the World“<br />

Im Januar 2003 erhielt <strong>de</strong>r z. Zt. in<br />

Berlin leben<strong>de</strong> Amerikaner Daniel Libeskind<br />

(zur Person siehe Materialien) für<br />

seinen „Gar<strong>de</strong>ns of the World“ genannten<br />

Entwurf <strong>de</strong>n Zuschlag für die Wie<strong>de</strong>rbebauung<br />

<strong>de</strong>s Gelän<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s World<br />

Tra<strong>de</strong> Centers, das bei <strong>de</strong>n verheeren<strong>de</strong>n<br />

Attentaten vom 11. September 2001<br />

zerstört wur<strong>de</strong>. Nach eigenem Bekun<strong>de</strong>n<br />

suchte <strong>de</strong>r Architekt, <strong>de</strong>r auch das<br />

Jüdische Museum in Berlin entworfen<br />

hat, bei seinen Plänen nach einer Lösung,<br />

die scheinbar unüberwindbare Gegensätze<br />

miteinan<strong>de</strong>r verknüpft, nämlich<br />

die Erinnerung an die schrecklichen<br />

und zerstörerischen Anschläge, das<br />

Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r Opfer, aber auch einen<br />

hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.<br />

Ohne das Bedürfnis <strong>de</strong>r Metropole<br />

nach Büro- und Geschäftsflächen zu vernachlässigen,<br />

enthält Libeskinds Entwurf<br />

daher eine Vielzahl symbolischer<br />

Räume und Stätten <strong>de</strong>s Ge<strong>de</strong>nkens. So<br />

versteht Libeskind <strong>de</strong>n mit einer metallenen<br />

Spitze 541 m (1776 Fuß) hoch in<br />

die New Yorker Skyline ragen<strong>de</strong>n, und<br />

damit weltweit höchsten Wolkenkratzer<br />

seines Entwurfs als eine Reverenz<br />

an das Jahr <strong>de</strong>r amerikanischen Unabhängigkeit<br />

und damit <strong>de</strong>r Geburtsstun<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Demokratien. Die in<br />

<strong>de</strong>ssen oberen Stockwerken angelegten,<br />

paradiesisch anmuten<strong>de</strong>n „Gar<strong>de</strong>ns<br />

of the World“ will er als permanente<br />

symbolische Bejahung <strong>de</strong>s Lebens verstan<strong>de</strong>n<br />

wissen, die in einer Hoffnung<br />

wecken<strong>de</strong>n Spannung stehen zu <strong>de</strong>n<br />

gleichsam als offene Wun<strong>de</strong> verbleiben<strong>de</strong>n<br />

Kratern in <strong>de</strong>r Bo<strong>de</strong>nwanne <strong>de</strong>s<br />

ehemaligen WTC, die durch die Flugzeugabstürze<br />

in diese hineingerissen<br />

wur<strong>de</strong>n und für <strong>de</strong>n Besucher <strong>de</strong>s neu<br />

entstehen<strong>de</strong>n WTC sichtbar und zu-<br />

INFO 32 · 3/2003<br />

gänglich bleiben sollen.<br />

Deutet man die erhalten<br />

gebliebenen Wän<strong>de</strong> wie<br />

Libeskind als Symbol für<br />

die „Kraft <strong>de</strong>r US-Verfassung,<br />

die Demokratie und<br />

Leben“ garantiert, so vermischt<br />

sich auch hier die<br />

Erinnerung an die grausamen<br />

Attentate mit einem<br />

auf traditionellen<br />

amerikanischen Werten<br />

fußen<strong>de</strong>n, hoffnungsvollen<br />

Blick in die Zukunft.<br />

Libeskind plant verschie<strong>de</strong>ne<br />

Räume und Anlässe,<br />

an <strong>de</strong>nen die Erinnerung<br />

wachgehalten wer<strong>de</strong>n<br />

soll. So soll außer einem<br />

„Museum <strong>de</strong>r Freiheit“<br />

1 auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong><br />

auch ein Ge<strong>de</strong>nkparcours<br />

eingerichtet wer<strong>de</strong>n. Es<br />

sollen ein „Platz <strong>de</strong>s 11.<br />

September“ und ein „Park<br />

<strong>de</strong>r Hel<strong>de</strong>n“ entstehen.<br />

Schließlich soll auf <strong>de</strong>m „Wedge of<br />

Light“ (Licht-Keil) in je<strong>de</strong>m Jahr am<br />

11. September genau zwischen 8:48 Uhr<br />

und 10:28 Uhr – <strong>de</strong>m Zeitraum von <strong>de</strong>r<br />

ersten Flugzeugkollision bis zum Einsturz<br />

<strong>de</strong>s zweiten Twin Tower – die Sonne<br />

scheinen, ohne Schatten zu werfen,<br />

womit Libeskind die Lichtsymbolik<br />

babylonischer und altägyptischer Götterkulte<br />

aufgreift.<br />

Mag man bei <strong>de</strong>r Studie <strong>de</strong>s Libeskind-Entwurfs<br />

für die Neubebauung<br />

<strong>de</strong>s Ground Zero diesen mit seinen<br />

symbolträchtigen Räumen und Gebäu<strong>de</strong>n<br />

noch als eine allzu emotional bela<strong>de</strong>ne<br />

Reminiszenz an das „We shall not<br />

be moved“ <strong>de</strong>r Amerikaner nach <strong>de</strong>n<br />

fürchterlichen Anschlägen vom 11. September<br />

2001, die Wolkenkratzer gar als<br />

„babylonisch“ 2 empfin<strong>de</strong>n, so gewinnt<br />

das Moment <strong>de</strong>r Erinnerung in einem<br />

an<strong>de</strong>ren Bauwerk <strong>de</strong>sselben Architekten<br />

– <strong>de</strong>m Jüdischen Museum in Berlin<br />

– gera<strong>de</strong> durch sogenannte „Voids“<br />

(Leerstellen) „Between the Lines“ (so<br />

<strong>de</strong>r Titel <strong>de</strong>s Projektes) an Be<strong>de</strong>utung.<br />

„Between the Lines“<br />

Ute Lonny-Platzbecker<br />

View from Hudson River © Jock Pottle<br />

Nach Libeskind liegen <strong>de</strong>m Entwurf<br />

<strong>de</strong>s 1999 eröffneten Museumsbaus<br />

drei Gedanken zugrun<strong>de</strong>: Zunächst<br />

sei die Geschichte Berlins 3 ohne<br />

die Berücksichtigung <strong>de</strong>s be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n<br />

intellektuellen, ökonomischen<br />

und kulturellen Einflusses <strong>de</strong>r jüdischen<br />

Bewohner <strong>de</strong>r Metropole nicht<br />

zu verstehen. In das Ge<strong>de</strong>nken <strong>de</strong>r<br />

Stadtgeschichte sei dann aber die Be<strong>de</strong>utung<br />

<strong>de</strong>s Holocaust mit seiner Zerstörung<br />

<strong>de</strong>s jüdischen Lebens zu inte-

grieren. Zuletzt wen<strong>de</strong> sich <strong>de</strong>r Blick<br />

in die Zukunft, die in Berlin und darüber<br />

hinaus in Europa nur menschlich<br />

sein könne, wenn sowohl das Wissen<br />

um <strong>de</strong>n Aufstieg und die Be<strong>de</strong>utsamkeit<br />

jüdischen Lebens, aber auch<br />

um seine Auslöschung integriert sei.<br />

Architektonisch verwirklichen sich<br />

Libeskinds I<strong>de</strong>en in <strong>de</strong>m durch seinen<br />

Zickzackkurs an einen ausgerissenen<br />

Davidstern gemahnen<strong>de</strong>n Grundriss <strong>de</strong>s<br />

Museumsbaus, <strong>de</strong>r ausschließlich unterirdisch<br />

mit <strong>de</strong>m Berliner Stadtmuseum<br />

verbun<strong>de</strong>n ist und durch die unregelmäßige<br />

Raum- und Fensterfolge sowie<br />

die unterschiedlichen Geschosshöhen<br />

kaum Orientierung zulässt. Zentrales<br />

Element bil<strong>de</strong>n dabei die sechs vertikalen<br />

„Voids“, Hohl- o<strong>de</strong>r Leerräume,<br />

die von oben bis unten durch alle Geschosse<br />

als funktionslose Räume mit<br />

unverputzten Betonwän<strong>de</strong>n eine Art<br />

Schnitt bil<strong>de</strong>n. Immer wie<strong>de</strong>r kreuzt<br />

<strong>de</strong>r Besucher diese „Voids“ auf Brücken,<br />

und da, wo er sie im Museum übero<strong>de</strong>r<br />

unterläuft, sind Decke und Fußbo<strong>de</strong>n<br />