Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

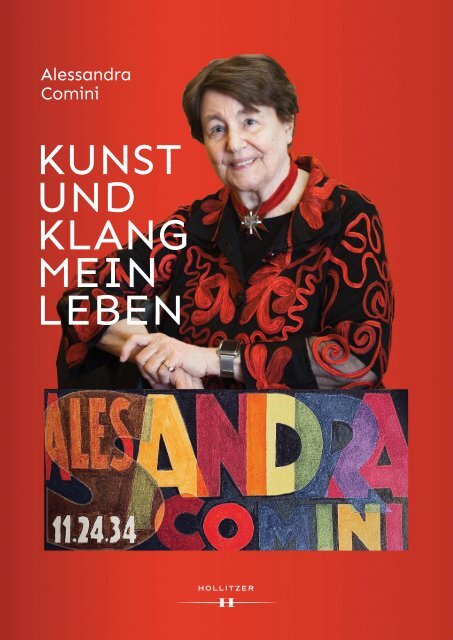

Alessandra<br />

Comini<br />

<strong>Kunst</strong><br />

<strong>und</strong><br />

<strong>Klang</strong><br />

Mein<br />

Leben

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong><br />

Mein Leben

Alessandra Comini<br />

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong><br />

Mein Leben<br />

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch<br />

Mit einem Vorwort von Elisabeth Dutz

Gefördert durch das Land Niederösterreich<br />

Alessandra Comini: <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Aus dem amerikanischen Englisch von Pia Viktoria Pausch<br />

Mit einem Vorwort von Elisabeth Dutz<br />

© Hollitzer Verlag, Wien 2023<br />

Originaltitel:<br />

Alessandra Comini: In Passionate Pursuit – A Memoir<br />

New York, George Braziller, Inc., 2004<br />

new edition Santa Fe, Sunstone Press, 2016<br />

Coverabbildung:<br />

Alessandra Comini © Foto Kim Leeson, Dallas 2019<br />

Schriftzug Alessandra Comini 11.24.34 © Marry Russel<br />

Satz <strong>und</strong> Covergestaltung: Nikola Stevanović<br />

Lektorat: Angela Fux<br />

Gedruckt <strong>und</strong> geb<strong>und</strong>en in der EU<br />

Dank an Albertina (Wien) <strong>und</strong> das Egon Schiele Museum in Tulln für die Unterstützung mit Bildern <strong>und</strong><br />

historischem Material, ganz besonderer Dank gilt Heidrun Wenzel <strong>und</strong> Christian Bauer.<br />

Alle Rechte vorbehalten<br />

www.hollitzer.at<br />

ISBN 978-3-99012-884-8

Inhalt<br />

Vorwort 7<br />

PROLOG 11<br />

Der Moment der Erkenntnis 15<br />

Auf nach Wien – zum zweiten Mal 21<br />

Wie ich Egon Schieles Gefängniszelle entdeckte 27<br />

Die Fre<strong>und</strong>schaft mit Schieles Schwestern Melanie <strong>und</strong> Gerti 39<br />

Der Austausch von Lebensgeschichten 49<br />

Ein Hauch von Alter Welt in Dallas 65<br />

Auf der S.S. Independence nach Genua 73<br />

Zur Schule in Texas 75<br />

Zwischenspiel in Interlochen 79<br />

Am Barnard College in New York 83<br />

Allein in Italien mit Cello <strong>und</strong> Motorrad 89<br />

Zurück am Barnard College 97<br />

Originale <strong>Kunst</strong> aus nächster Nähe 103<br />

Grüß Gott, Wien – <strong>und</strong> der ungarische Aufstand von 1956 107<br />

Große R<strong>und</strong>reise auf der Suche nach der Berufung 119<br />

UCLA Berkeley: <strong>Kunst</strong>geschichte morgens, mittags, abends 135<br />

Dissertation <strong>und</strong> Lehrtätigkeit an der Columbia University 161<br />

Von der New Yorker <strong>Kunst</strong>welt nach Princeton <strong>und</strong> Yale 171<br />

Ein bisschen liberaler Feminismus an der Southern Methodist University 175<br />

Feministische Geschichtsrevision 201<br />

Musikikonografie als fächerübergreifendes Lebensziel 209<br />

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong> auf Inseln <strong>und</strong> Seen 219<br />

Eine Handvoll Friedhöfe 229<br />

Unter der Mitternachtssonne 237<br />

Mein Drang nach Süd 245<br />

Das Haus am See 255<br />

Im Unruhestand: Krimis <strong>und</strong> Kreuzfahrten 259<br />

Publikationen (Auswahl 1973–2024) 273<br />

Index 275

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

VORWORT<br />

Von Elisabeth Dutz, Kuratorin Albertina Museum, Wien<br />

In ihrer nun erstmals auf Deutsch vorliegenden Autobiografie nimmt uns die<br />

amerikanische <strong>Kunst</strong>historikerin Alessandra Comini mit auf eine Reise durch ihr<br />

aufregendes Leben, das reich an erstaunlichen Ereignissen <strong>und</strong> überraschenden<br />

Wendungen ist. Ihr unermüdlicher Forscherdrang, ihre Kennerschaft <strong>und</strong> ihre<br />

Fantasie ließen sie zu dem werden, was sie heute ist: eine der verdienstvollsten<br />

<strong>Kunst</strong>historikerinnen der <strong>Kunst</strong>geschichte. Dass der Weg dorthin keinesfalls vorgezeichnet<br />

war, ist dieser amüsant geschriebenen Autobiografie zu entnehmen.<br />

Alessandra Comini ist emeritierte Universitätsprofessorin (University Distinguished<br />

Professor) für <strong>Kunst</strong>geschichte an der Southern Methodist University in Dallas <strong>und</strong><br />

verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in den Bereichen <strong>Kunst</strong>geschichte<br />

<strong>und</strong> Musikwissenschaft. Während ihrer akademischen Laufbahn war sie Mitglied<br />

des Lehrkörpers der Columbia University in New York <strong>und</strong> der University of<br />

California sowie Gastprofessorin an der Yale University, Gastwissenschaftlerin<br />

an der Universität Oxford sowie Dozentin an zahlreichen Universitäten. Neben<br />

ihrer universitären Arbeit zählen zahlreiche weltweit anerkannte Publikationen<br />

über Egon Schiele, Gustav Klimt <strong>und</strong> die <strong>Kunst</strong> in Wien zu ihrem Lebenswerk.<br />

Nach einigen Umwegen <strong>und</strong> Abenteuern, die die Weltgeschichte ihr entgegenstellte<br />

– sie war beim Oktoberaufstand in Ungarn als Studentin in Wien <strong>und</strong> ließ<br />

ihr Studium sausen, um zu helfen –, erhielt sie ihre „Bekehrung“, wie sie es selbst<br />

nennt, am 8. März 1963, als sie eine Ausstellung auf ihrem Universitätscampus<br />

in Berkeley besuchte. Es war eine Ausstellung über den Wiener Expressionismus.<br />

Hingerissen <strong>und</strong> bewegt von der <strong>Kunst</strong> Egon Schieles, machte sie sich sofort auf<br />

den Weg nach Wien, um mehr über diesen ihr bis dahin unbekannten Künstler zu<br />

erfahren. Ihr erster Weg führte sie in die Albertina, wo ein großes Egon-Schiele-<br />

Archiv lagert. Sie arbeitete für mehrere Wochen im Studiensaal der Albertina<br />

(damals noch im Musensaal untergebracht) <strong>und</strong> trat nach <strong>und</strong> nach mit den noch<br />

lebenden Zeitzeugen in Kontakt: Otto Benesch, ehemaliger Albertina-Direktor<br />

<strong>und</strong> Sohn des großen Schiele-Förderers Heinrich Benesch, der <strong>Kunst</strong>händler<br />

Christian Nebehay <strong>und</strong> vor allem einige Familienmitglieder Egon Schieles. Was<br />

für ein Verdienst! Niemand zuvor war auf die Idee gekommen, das zu tun, doch<br />

Alessandra Comini besuchte nicht nur die Wohn- <strong>und</strong> Wirkstätten von Egon<br />

Schiele, sondern hielt die Gespräche mit den Zeitzeugen auch auf Tonband fest.<br />

7

Alessandra Comini<br />

Die ausführlichen Interviews mit den Schwestern Egon Schieles, Melanie <strong>und</strong><br />

Gerti, sowie der Schwägerin Adele Harms, einer Schwester seiner Frau Edith,<br />

verarbeitete sie in zahlreichen Publikationen. Bis heute bilden sie ein F<strong>und</strong>ament<br />

für die Schiele-Forschung, auf das noch immer zurückgegriffen wird. Auch mit<br />

einem anderen Zeitzeugen in den USA hielt sie engen Kontakt <strong>und</strong> tauschte sich<br />

über Egon Schiele aus: mit dem in Wien geborenen <strong>Kunst</strong>historiker <strong>und</strong> Galeristen<br />

Otto Kallir, der ihr attestierte, dass wohl niemand sein Werkverzeichnis des<br />

Künstlers so im Detail studiert habe <strong>und</strong> zu würdigen wisse wie sie.<br />

Besondere Unterstützung erfuhr sie in Graz durch Viktor Fogarassy <strong>und</strong> seine Familie,<br />

deren große <strong>Kunst</strong>sammlung sie ausführlich studieren durfte. Zu all diesen<br />

Menschen entwickelte sich eine lebenslange Fre<strong>und</strong>schaft.<br />

Berühmt ist die Geschichte, wie sich Alessandra Comini 1963 gegen die Widerstände<br />

der Beamten in das Gebäude des Bezirksgerichts Neulengbach schlich, um<br />

im Keller die Zelle, in der Egon Schiele siebzehn Tage in Untersuchungshaft saß,<br />

zu finden. Anhand einer Zeichnung von Egon Schiele, die er von seiner Zelle<br />

angefertigt hatte, gelang Alessandra Comini der endgültige Beweis. Heute hat<br />

man ihr das verziehen, ja im Gegenteil, man ist in Neulengbach stolz auf diese<br />

Entdeckung <strong>und</strong> die Zelle kann öffentlich besichtigt werden.<br />

Das allein hätte ihr schon einen ganz besonderen Platz in der <strong>Kunst</strong>geschichtsforschung<br />

eingebracht. Doch sie wagte es auch, über den Tellerrand ihres Fachgebiets,<br />

der <strong>Kunst</strong>geschichte, hinauszublicken. Sie tat dies zu einer Zeit, als das noch<br />

verpönt war, man dafür im besten Fall schief angesehen, aber keinesfalls ernst<br />

genommen wurde. Sie ließ sich nicht beirren <strong>und</strong> schuf in zehnjähriger Arbeit ein<br />

Meisterwerk, das zeigt, was interdisziplinäres Denken <strong>und</strong> Forschen zu leisten<br />

imstande ist: Beethoven – Zur Geburt eines Mythos ist ein bahnbrechendes Werk über<br />

den Wandel des Bildes von Beethoven im Laufe von drei Jahrh<strong>und</strong>erten.<br />

Dieses Out-of-the-box-Denken, in der Wirtschaft bereits seit geraumer Zeit<br />

gefordert, ist heute in keinem Bereich mehr verzichtbar, <strong>und</strong> interdisziplinäres<br />

Forschen ist bei vielen Studienrichtungen im Studienplan enthalten. Alessandra<br />

Comini war es schon vor sechzig Jahren geläufig. Ihre interdisziplinären Forschungen<br />

<strong>und</strong> Vorträge zu Ikonografie <strong>und</strong> Musikgeschichte bezeugen das.<br />

Das frühzeitige Gespür für das Richtige, das Erkennen von neuen, vielversprechenden<br />

Methoden, das ist es, was Alessandra Comini vor allem auszeichnet.<br />

Bereits in den 1970er Jahren entwickelte sie mit einer Kollegin einen spezifisch<br />

feministischen Zugang zur <strong>Kunst</strong>geschichte <strong>und</strong> erforschte viele damals noch<br />

unbekannte Künstlerinnen. Die Förderung von Frauen in <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Kunst</strong>geschichte<br />

war <strong>und</strong> ist ihr immer noch ein großes Anliegen. Gefördert hat sie aber<br />

auch stets ihre Studentinnen <strong>und</strong> Studenten während <strong>und</strong> nach ihrer langjährigen<br />

Lehrtätigkeit. Wie selbstverständlich gibt sie ihr Wissen weiter <strong>und</strong> freut sich<br />

8

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

über die Erfolge <strong>und</strong> Erkenntnisse anderer. So muss wissenschaftlicher Austausch<br />

sein: offen, selbstlos, neidlos, mit Teamgeist. Dass das möglich ist, beweist Alessandra<br />

Comini.<br />

Auch heute scheut sie sich nicht, neue Wege zu gehen. Seit einigen Jahren schreibt<br />

sie Kriminalromane mit kunsthistorischem <strong>und</strong> musikgeschichtlichem Hintergr<strong>und</strong>,<br />

die eigentlich Forschungsprojekte für sie sind, in die sie Kriminalgeschichten<br />

webt. Historisch interessant <strong>und</strong> spannend zu lesen wie ihre Autobiografie.<br />

Man darf auf die Fortsetzung hoffen.<br />

Alessandra Comini (re.) <strong>und</strong> Elisabeth Dutz (li.) beim „Abend zu Ehren von Alessandra Comini“ am 7. Juni<br />

2022 im Musensaal der Albertina Wien zur Würdigung ihrer lebenslangen Verdienste um die Wiener Moderne.<br />

Es sprachen auch Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder <strong>und</strong> die New Yorker Galeristin Jane Kallir. Die<br />

Veranstaltung ist vollständig auf YouTube zu sehen. © Daniel Landau-Lukats<br />

9

Alessandra Comini<br />

Porträt der Autorin Alessandra Comini im Jahr 2019 mit ihrem umwerfenden Lächeln, in ihrer Lieblingsfarbe<br />

Rot, mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich © Kim Leeson, Dallas 2019<br />

10

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

PROLOG<br />

Als ich diese Memoiren vor bald zwanzig Jahren mit knappen siebzig zum ersten<br />

Mal unter dem Titel In passionate Pursuit veröffentlichte – damals noch bei meinem<br />

lieben Fre<strong>und</strong>, dem legendären New Yorker Verleger George Braziller – konnte<br />

ich noch nicht wissen, dass ich zu jenen Glücklichen gehöre, die sich in ihrem<br />

achtzigsten, nunmehr bald neunzigsten Jahr bei guter Ges<strong>und</strong>heit vollauf rüstig<br />

fühlen. Als im Jahr 2012 mein neuer amerikanischer Verlag, Sunstone, diese<br />

Memoiren in Amerika neu auflegte, ging ich recht flott auf den Achtziger zu.<br />

Und nun, da meine Memoiren in deutscher Sprache erscheinen, marschiere ich<br />

unverdrossen – <strong>und</strong> dank meiner täglichen Gymnastikübungen ganz ohne Gehhilfen!<br />

– auf meinen Neunziger zu, es ist kaum zu glauben. So möchte ich noch<br />

ein weiteres Jahrzehnt mindestens leben, oder am besten gleich zwei, denn meine<br />

Freude am Publizieren, am Kommunizieren, am Reisen, an der Musik, an der<br />

<strong>Kunst</strong>, an meinen drei Ls – dem Leben, Lernen <strong>und</strong> Lieben – ist ungebrochen <strong>und</strong><br />

scheint sich, ganz ehrlich, von Tag zu Tag nur noch zu steigern.<br />

Ich schaue auf bald neunzig Jahre zurück, aber gleichzeitig schaue ich neugierig<br />

wie eh <strong>und</strong> je nach vorn: Was mag da noch kommen!? Ich möchte weiterhin Zeit<br />

für meine Fre<strong>und</strong>innen <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e, für <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> Musik, für den Austausch mit<br />

meinen ehemaligen Studentinnen <strong>und</strong> für das Kennenlernen neuer, interessanter<br />

Menschen haben. Ich möchte weiterhin die Schönheiten der Welt entdecken <strong>und</strong><br />

meine Reisen fortsetzen, die mich an Orte von Alaska bis zur Antarktis führten.<br />

Und vor allem möchte ich meine neue, ausgesprochen unterhaltsame Berufung<br />

weiterverfolgen, die mich nach einem Leben der wissenschaftlichen Publikationen<br />

nicht mehr loslässt: das Schreiben von Kriminalromanen mit Künstlern,<br />

Komponisten, arglistigen Intrigen <strong>und</strong> spannenden Mörderplots im Mittelpunkt.<br />

Professor turns to murder – so titelte mein amerikanischer Verlag Sunstone, vor<br />

meinen Signierst<strong>und</strong>en in amerikanischen Buchhandlungen, als 2014 mein erster<br />

Krimi erschien, Killing for Klimt. Dann folgte The Schiele Slaughters, beide spielen<br />

hauptsächlich in Wien <strong>und</strong> es dreht sich um mein Alter Ego, die <strong>Kunst</strong>detektivin<br />

Megan Crespi, stets auf den Spuren von Raubkunst, genialen Fälschungen, kriminellen<br />

Machenschaften <strong>und</strong> so manchem Mord, der aufzuklären ist. Das macht<br />

Spaß, <strong>und</strong> bald erscheint mein elfter Krimi – ich darf schon so viel verraten: Es<br />

geht um Richard Wagner. Sehr spannend, kann ich nur sagen!<br />

11

Alessandra Comini<br />

Alessandra Comini im Unruhestand – sie<br />

schreibt bereits an ihrem elften <strong>Kunst</strong>krimi, der<br />

2024 in den USA erscheinen wird © Charlotte<br />

Whaley<br />

Alessandra Comini in ihrem Zuhause in Dallas,<br />

Texas, mit einer Auswahl ihrer lebenslang<br />

stets auch auf Reisen konsequent geführten<br />

Mini-Tagebücher, aus denen sie bis heute viele<br />

Inspirationen für ihre Vorträge, aber auch für<br />

ihre <strong>Kunst</strong>krimis zieht © Adriana Comini<br />

Ganz besonders glücklich bin ich, dass meine Krimis, z.B. Der Beethoven Bumerang<br />

oder Die Brahms Büste, auch in deutscher Sprache erhältlich sind, für meine Fre<strong>und</strong>e<br />

<strong>und</strong> Fans in Österreich, Schweiz <strong>und</strong> natürlich Deutschland, wo ich viel Zeit<br />

verbracht habe. Demnächst gibt es Das Mahler Malheur <strong>und</strong> Die Schiele Schlachtung<br />

für meine deutschsprachigen Krimi-Leser. An dieser Stelle möchte ich meinen<br />

Wiener Verleger, Michael Hüttler vom Hollitzer Verlag, <strong>und</strong> meine kongeniale<br />

Übersetzerin erwähnen, Pia V. Pausch. Ihr wollte ich diese Autobiografie widmen,<br />

so sehr begeistert mich ihre Umsetzung meiner Gedanken vom Amerikanischen<br />

ins Deutsche. Egal, ob es die monumentalen 600 Seiten meines ikonografischen<br />

Beethoven-Wälzers waren, die dank ihr 2020, im Beethoven-Jubiläumsjahr, auf<br />

Deutsch erschienen, oder meine Krimis, die sie seither laufend in Arbeit hat („Ich<br />

12

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

„FANTASTIC SCHIELE DAY […] Tulln […] Neulengbach“: Alessandras Tagebucheintrag vom August<br />

1963, als sie Egon Schieles Gefängniszelle entdeckte. Dieses Tagebuch ging 2022 als Schenkung an die Albertina<br />

Wien. © Adriana Comini<br />

komme ja gar nicht nach!“, höre ich sie seufzen), oder ob es diese Memoiren hier<br />

sind – sie macht es einfach toll <strong>und</strong> ganz in meinem Sinne. Aber ich gebe ihr recht,<br />

meine Memoiren können nicht nur einer einzigen Person gewidmet sein. Meine<br />

Memoiren sind allen gewidmet, die das Schauen so sehr lieben wie ich, allen,<br />

die mein Leben bereichert haben, allen, die mich lieben <strong>und</strong> die ich liebe. Meine<br />

Autobiografie soll Männern <strong>und</strong> Frauen, vor allem Frauen, Mut machen <strong>und</strong> sie<br />

inspirieren.<br />

Aber was hat es mit Wien, der Stadt der <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> des <strong>Klang</strong>s, auf sich? Tja, mei<br />

Muatterl woa ka Weanarin, aber die Wiener Moderne nahm mich gefangen <strong>und</strong> ließ<br />

mich bis heute nicht mehr los. Die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Immer wieder<br />

kehre ich gerne hierher zurück, immer wieder erhalte ich die w<strong>und</strong>erbarsten<br />

Einladungen. In den Medien werde ich die „Grande Dame der Schiele-Forschung“<br />

<strong>und</strong> „Amerikanische Doyenne der österreichischen Moderne“ genannt. Wie es<br />

dazu kam, können Sie in diesem Buch nachlesen.<br />

13

Alessandra Comini<br />

Es ist eine Geschichte für sich, wie es dazu kam, dass ich mich als junge Frau<br />

aus dem „Wilden Westen“ der USA in die ferne, komplexe <strong>und</strong> vielschichtige<br />

Welt der Wiener Moderne locken ließ. Meine Geschichte ist wie ein Reisebericht<br />

mit mäandernden Kapiteln, die mit einer einzigen, schicksalhaften Begegnung in<br />

Berkeley, Kalifornien ihren Auftakt nahm, nämlich als ich zum ersten Mal einem<br />

Werk von Egon Schiele gegenüberstand.<br />

Vor kurzem, im Juni 2022, organisierte das ehrwürdige Wiener Albertina Museum<br />

eine Veranstaltung zur Würdigung meiner sechzigjährigen Schiele-Forschung.<br />

Das war fantastisch, ein paar h<strong>und</strong>ert Gäste kamen in den prachtvollen, hell erleuchteten<br />

Musensaal, darunter viele, die ich persönlich im Lauf meiner mehr als<br />

sechs Dezennien fortdauernden Wien-Liebe kennengelernt habe, aber auch junge,<br />

neue Gesichter. Ob Sie es glauben oder nicht – die nächste Wien-Reise ist bereits<br />

in Planung.<br />

Immer noch schließe ich bereichernde neue Fre<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> pflege die alten,<br />

unermesslich wertvollen Beziehungen. Ich kann sagen, dass mein Leben ganz dem<br />

Leitsatz Gabriele D’Annunzios entspricht:<br />

Io ho quel che ho donato – ich habe das, was ich gegeben habe.<br />

Vor allem hoffe ich, weiterhin das zu tun, was mein Vater Tino mir einst ins<br />

Tagebuch schrieb:<br />

„Sandrina, mögest du jeden Tag deines Lebens mit überschäumender Heiterkeit<br />

genießen!“<br />

Alessandra Comini, Dallas, 2023<br />

14

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Der Moment der Erkenntnis<br />

DIE GEFÄNGNISZELLE IN DEM FINSTEREN KELLER war feucht <strong>und</strong> eng.<br />

Nur eine schmale, vergitterte Oberlichte ließ ein wenig Licht herein. „Nicht gestraft,<br />

sondern gereinigt fühl’ ich mich!“, schrieb der inhaftierte Künstler trotzig<br />

auf eine Zeichnung. Gleich nachdem ihm endlich ein paar wenige Malutensilien<br />

zugestanden worden waren, hatte er begonnen, seine beengte Umgebung visuell<br />

festzuhalten <strong>und</strong> seine Gedanken in nachdenklichen Sätzen oder kämpferischen<br />

Parolen auf seinen nun entstehenden Gefängniszeichnungen zu notieren. Es war<br />

das Jahr 1912 <strong>und</strong> er war erst ein<strong>und</strong>zwanzig Jahre alt. Nach zweieinhalb Wochen<br />

als Untersuchungshäftling im österreichischen Provinzgefängnis wurde er einem<br />

Bezirksrichter vorgeführt, der ihn zunächst für die „Unsittlichkeit“ seiner <strong>Kunst</strong><br />

tadelte, um dann mit drastischer Geste die bei der vorangegangenen Hausdurchsuchung<br />

konfiszierte Zeichnung eines spärlich bekleideten jungen Mädchens über<br />

eine Kerzenflamme zu halten <strong>und</strong> anzuzünden. Die Zeit im Gefängnis wurde<br />

zum markanten Wendepunkt im intensiven, gequälten Leben des Wiener Expressionisten<br />

Egon Schiele, der 1918, im Alter von acht<strong>und</strong>zwanzig Jahren, am Ende<br />

des Ersten Weltkriegs an der Spanischen Grippe starb.<br />

Ein halbes Jahrh<strong>und</strong>ert später, 1963, machte sich eine acht<strong>und</strong>zwanzigjährige<br />

amerikanische <strong>Kunst</strong>historikerin aus dem B<strong>und</strong>esstaat Texas auf die Spuren des<br />

damals noch vergleichsweise wenig bekannten Künstlers <strong>und</strong> erfuhr an demselben<br />

Ort, im Bezirksgericht Neulengbach mit seinen finsteren Einzelzellen, den<br />

markantesten Wendepunkt ihres Lebens. Sie war für ihre Masterarbeit an der<br />

Universität von Berkeley, Kalifornien, nach Österreich gekommen, ihr Thema<br />

war Egon Schiele, <strong>und</strong> in dem dunklen Kellerflur machte sie eine Entdeckung,<br />

die sich bald als sensationell herausstellen sollte: Sie fand die mittlerweile längst<br />

vergessene Gefängniszelle, in der Egon Schiele vier<strong>und</strong>zwanzig qualvolle Tage<br />

verbringen musste <strong>und</strong> einige seiner ergreifendsten Werke schuf, die „Gefängniszeichnungen“.<br />

So wie er damals hielt auch die junge texanische <strong>Kunst</strong>historikerin<br />

ihre Gedanken <strong>und</strong> Erlebnisse täglich in kurzen, manchmal längeren Notizen fest,<br />

noch ohne zu ahnen, dass daraus eines Tages ein viel gelesenes Buch über diese<br />

traumatische Zeit im Leben des Künstlers Egon Schiele entstehen würde, die erste<br />

ihrer vielen international veröffentlichten <strong>und</strong> in mehrere Sprachen übersetzten<br />

Publikationen.<br />

15

Alessandra Comini<br />

Alessandra Comini mit einem Selbstporträt Egon Schieles aus der Sammlung von Viktor Fogarassy, Graz,<br />

4. September 1963 © Dollie Fogarassy<br />

16

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Diese junge Forschungsreisende war ich. Wenn ich heute durch die vielen eng<br />

beschriebenen Seiten meiner mehr als 48 kleinformatigen Tagebücher blättere,<br />

die ich von frühester Jugend an führte, dann wird mir jedes Mal wieder deutlich,<br />

was der größte <strong>und</strong> bedeutendste Wendepunkt meines Lebens war. Es war dieser<br />

außergewöhnliche Moment Ende August 1963, als ich, von unbezähmbarer Neugierde<br />

schicksalhaft geleitet, ein altes Landgefängnis in einem kleinen, unbedeutenden<br />

Städtchen aufsuchte <strong>und</strong> mit einem Mal die faszinierende Welt des Egon<br />

Schiele am eigenen Leib zu fühlen begann.<br />

Bis dahin war der Fokus meines Studiums in Amerika nicht die Moderne, sondern<br />

das Mittelalter <strong>und</strong> die Renaissance gewesen <strong>und</strong> damit hatte ich in den 1950er<br />

Jahren auch meinen Bachelor der <strong>Kunst</strong>geschichte am Barnard College in New<br />

York absolviert. Damals waren die <strong>Kunst</strong>geschichtevorlesungen für moderne Malerei<br />

an den amerikanischen Universitäten von den Franzosen dominiert – Monet,<br />

Matisse, Chagall et al. –, <strong>und</strong> so waren mir weder Egon Schieles angstbesetzte<br />

Porträts noch seine düsteren Allegorien oder seine lyrischen Landschaften ein<br />

Begriff. Zudem war ich bis dahin nicht übermäßig an der <strong>Kunst</strong> des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />

interessiert gewesen. Beim Studium an der UCLA in Berkeley war es<br />

mir sogar gelungen, die Vorlesungen über moderne <strong>Kunst</strong> gänzlich zu umgehen,<br />

denn ich hatte mich bereits für das Thema meiner Masterthesis entschieden. Ich<br />

wollte nichts Geringeres als das Antlitz Christi erforschen <strong>und</strong> den Wandel in der<br />

Ikonografie vom glatt rasierten zum bärtigen Gesicht des wiederauferstandenen<br />

Gekreuzigten analysieren – also vom frühen Christentum über Mittelalter <strong>und</strong><br />

Barock bis zur Renaissance. Aber keine Moderne.<br />

Doch es kam anders. Eines schönen Tages im Frühjahrssemester, am 8. März 1963,<br />

stieß ich auf dem Campus von Berkeley rein zufällig auf das Plakat für eine kleine<br />

Ausstellung am Institut für zeitgenössische Malerei, die meine Sicht auf die Welt<br />

völlig verändern sollten. Organisiert von dem jungen <strong>Kunst</strong>geschichteprofessor<br />

Herschel B. Chipp, in Berkeley für die Moderne zuständig, trug diese Ausstellung<br />

den Titel Viennese Expressionism: 1910–1924 – es ging also um den Wiener<br />

Expressionismus, von dem ich bis dahin noch nie gehört hatte. Wien, die Stadt der<br />

Kultur, kannte ich natürlich, ich war ja in der Nachkriegszeit, im Jahr 1956, dort<br />

an der Uni inskribiert gewesen. Wien, das klang interessant, <strong>und</strong> ich schlenderte<br />

ohne besondere Erwartungen zur angegebenen Adresse auf dem Campus. Dort<br />

stand ich dann plötzlich <strong>und</strong> ohne jegliche Vorbereitung vor kleinformatigen<br />

Zeichnungen <strong>und</strong> großformatigen Gemälden des österreichischen Künstlers Egon<br />

Schiele, <strong>und</strong> was meine Augen schauten, traf mich wie Blitz <strong>und</strong> Donner. Diese<br />

Bilder wühlten mich bis ins Innerste auf, ich war fasziniert, wie dieser Maler mit<br />

ungeheurer physischer Unmittelbarkeit <strong>und</strong> gnadenloser Präzision körperliche<br />

<strong>und</strong> seelische Anspannungen darstellte. So etwas hatte ich noch nie gesehen, ja<br />

nicht einmal geahnt.<br />

17

Alessandra Comini<br />

Egon Schiele, Bildnis des Komponisten Arnold Schönberg, 1908 © Albertina, Wien<br />

18

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Ich vergaß für einen Moment alles r<strong>und</strong> um mich herum <strong>und</strong> betrachtete die Bilder,<br />

Aquarelle <strong>und</strong> Gemälde, darunter auch die Selbstbildnisse, ihre schonungslose<br />

Nacktheit. Ich erkannte darin Egon Schieles unverhüllte Besessenheit von<br />

Geschlechtlichkeit <strong>und</strong> Tod. Themen, die auch mir, allerdings im wahren Leben,<br />

außerhalb der akademischen Welt, so bedeutsam erschienen. Ich erkannte, dass<br />

Seelenzustände das zentrale Motiv des Künstlers gewesen sein mussten, dass er<br />

den Schleier lüften, die Fassade herunterbrechen <strong>und</strong> darunter die leidende Psyche<br />

enthüllen wollte – vor allem seine eigene, aber auch die seiner Modelle. Seine<br />

unnachgiebige, präzise Hand verschaffte ihm Zugang zum inneren Wesen, <strong>und</strong><br />

das faszinierte mich mehr als alles, was ich zuvor gesehen hatte.<br />

Dieser Moment der Erkenntnis war wie eine Erleuchtung, gefolgt von einer Bekehrung<br />

– ad acta legte ich Christus <strong>und</strong> seinen Bart, von nun an wollte ich alles<br />

über Egon Schiele wissen. An diesem Tag begann meine lebenslange, intensive Beschäftigung<br />

mit der <strong>Kunst</strong> des frühen zwanzigsten Jahrh<strong>und</strong>erts. Besonders gierig<br />

sog ich von diesem Zeitpunkt an alles auf, was ich über die kulturelle Atmosphäre<br />

der Wiener Jahrh<strong>und</strong>ertwende erfahren konnte, <strong>und</strong> das ging natürlich weit über<br />

Egon Schiele hinaus, bis hin zu Sigm<strong>und</strong> Freud <strong>und</strong> Gustav Mahler. Zuvor schon<br />

hatte ich als praktizierende Musikliebhaberin Arnold Schönbergs Gurre-Lieder für<br />

mich entdeckt <strong>und</strong> mich in sie verliebt, <strong>und</strong> als ich nun in dieser ungewöhnlichen<br />

<strong>Kunst</strong>ausstellung von einem Bild zum nächsten wandelte, schlossen sich die<br />

Kreise, denn da stand ich plötzlich vor einer fesselnden Porträtstudie ebendieses<br />

intellektuellen Wiener Komponisten. Ein Porträt Arnold Schönbergs, gemalt von<br />

Egon Schiele!<br />

An diesem Tag des Jahres 1963 entbrannte in mir der flammende Wunsch, so<br />

rasch wie möglich nach Österreich, nach Wien zu reisen, um weiter zu forschen.<br />

Schiele war zwar ganz neu für mich, aber in der österreichischen Hauptstadt war<br />

ich zuvor schon gewesen. Sieben Jahre zuvor, 1956, kaum zwei<strong>und</strong>zwanzig Jahre<br />

alt, war ich unmittelbar nach meinem Bachelor-Abschluss an der Barnard University<br />

von Manhattan in die – wenn auch noch stark vom Krieg ramponierte<br />

– Stadt meiner Träume gereist, um mein <strong>Kunst</strong>geschichtestudium an der Wiener<br />

Universität fortzusetzen. Es war die Empfehlung meines Mentors gewesen, des<br />

Barnard-Professors Julius Held, der die österreichische Hauptstadt <strong>und</strong> seine unermesslichen<br />

historischen <strong>Kunst</strong>schätze, vor allem das <strong>Kunst</strong>historische Museum,<br />

sehr gut kannte <strong>und</strong> wusste, dass all dies, mit Ausnahme der Wiener Staatsoper,<br />

von den Bomben der Alliierten weitgehend verschont geblieben war. Und selbst<br />

diese war wiederaufgebaut <strong>und</strong> 1955 neu eröffnet worden. Österreich war gerade<br />

eben als Zweite Republik neu erstanden, doch von manchen Hausmauern leuchteten<br />

bei meinem ersten Besuch die kyrillischen Aufschriften der russischen Zone<br />

immer noch rot wie Blut.<br />

19

Alessandra Comini<br />

Professor Julius Held, Mentor <strong>und</strong> früher<br />

Wegbegleiter © privat<br />

Meine Eltern hätten es lieber gesehen,<br />

wenn ich 1956 zum Auslandsstudium nach<br />

Italien gegangen wäre, aber sie akzeptierten<br />

meinen Wunsch <strong>und</strong> förderten auch<br />

meine Übersiedlung nach Wien großzügig.<br />

Ich konnte mir ein hübsches Zimmer am<br />

Karlsplatz, Essen beim Chinesen <strong>und</strong> sogar<br />

einen eigenen Wagen leisten. Doch kaum<br />

hatte ich mich im beginnenden Herbst 1956<br />

an der renommierten Wiener Universität<br />

eingeschrieben, brach im Nachbarland Ungarn<br />

ein Volksaufstand aus. Das veränderte<br />

meine Pläne vollkommen, denn die unmittelbar<br />

darauffolgenden Geschehnisse, eine<br />

massive Flüchtlingswelle über die Grenze<br />

nach Österreich, machten tiefen Eindruck<br />

auf mich. Aus der amerikanischen <strong>Kunst</strong>geschichtestudentin<br />

wurde über Nacht<br />

eine ambitionierte Flüchtlingshelferin,<br />

<strong>und</strong> diese „Konfrontation mit dem wirklichen Leben“ motivierte mich, auch weiterhin,<br />

nach meiner Rückkehr in die USA, eine Reihe ganz anderer Berufswege<br />

auszuprobieren als ursprünglich beabsichtigt. Doch davon später. Denn im Jahr<br />

1963 war ich „wieder auf Schiene“ in der akademischen Welt <strong>und</strong> freute mich auf<br />

meine Rückkehr in die Stadt Gustav Klimts, Arnold Schönbergs, Sigm<strong>und</strong> Freuds<br />

<strong>und</strong> auf die Erforschung Egon Schieles, den ich mir nun zum Thema meiner Dissertation<br />

erwählt hatte.<br />

20

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Auf nach Wien – zum zweiten Mal<br />

Wien war im Juni meiner Rückkehr im Jahr 1963 frühsommerlich warm <strong>und</strong><br />

einladend. Mein erstes Ziel war die Albertina, wo Egon Schieles Werke gelagert<br />

waren, damals von der internationalen <strong>Kunst</strong>welt noch weitgehend unbeachtet.<br />

Dank mehrerer Empfehlungsschreiben erhielt ich sogleich Zutritt zum schwach<br />

beleuchteten Studiensaal der Graphischen Sammlung – es war der heute als prachtvoller<br />

Festsaal genutzte Musensaal –, <strong>und</strong> damit zur weltweit größten Sammlung<br />

von Schiele-Zeichnungen <strong>und</strong> -Aquarellen <strong>und</strong> zu einem reichhaltigen Archiv<br />

mit Schieles Skizzenbüchern, Fotos, Briefen, Postkarten <strong>und</strong> Zeitungsartikeln.<br />

Sechs Wochen lang forschte ich dort jeden Tag <strong>und</strong> lernte dabei nicht nur Schieles<br />

Werk kennen, sondern auch seine Handschrift zu lesen – die alte Kurrentschrift,<br />

die mir auf den ersten Blick wie eine einzige Aneinanderreihung von gotischen m<br />

<strong>und</strong> w erschien. Wäre mir nicht Max Mell, ein angesehener Wiener Dramatiker<br />

<strong>und</strong> guter Bekannter meiner Mutter, zu Hilfe geeilt, ich wäre an dieser geheimnisvollen,<br />

für mich gänzlich unlesbaren Schrift verzweifelt. Doch Max wies mich<br />

fürsorglich <strong>und</strong> geduldig in das Kurrentalphabet ein.<br />

Schon im Juli kam Julius Held, mein Professor vom Barnard College, zusammen<br />

mit dem Dozenten Harry Bober vom Institute of Fine Arts der New York University<br />

nach Wien, um dort an der Uni ein Seminar über mittelalterliche Buchmalerei zu<br />

halten. Ich begleitete die Professoren <strong>und</strong> ihre Studierenden bei ihren Exkursionen<br />

in die Wiener Nationalbibliothek, wo wir spezielle Konservierungstechniken kennenlernen<br />

sollten. Wir sahen, wie der Wiener Dioskurides restauriert wurde – eine<br />

prachtvoll gestaltete, spätantike Handschrift über Heilpflanzen, auch Anicia-Codex<br />

genannt, weil er einst im sechsten Jahrh<strong>und</strong>ert im Auftrag der unermesslich reichen<br />

<strong>und</strong> gebildeten Witwe Anicia Juliana angefertigt wurde. En passant erfuhren wir,<br />

dass diese römische Aristokratin den mächtigen Kaiser Justinian für einen „Emporkömmling“<br />

gehalten hatte. Ihn hatte ich schon Jahre zuvor als Teenager bei meiner<br />

ersten Sommerreise nach Italien kennengelernt, nämlich als Hauptfigur des beeindruckenden<br />

Mosaiks in der Basilika San Vitale von Ravenna. Ich begriff anhand<br />

dieses Beispiels zum ersten Mal, welchen Wandel das Bild, oder auch das „Image“<br />

einer Persönlichkeit, im Lauf der Geschichte durchlaufen kann, wie <strong>und</strong> warum es<br />

sich über die Jahrh<strong>und</strong>erte hinweg verändert. Es war meine erste bewusste ikonografische<br />

Erfahrung mit dem Phänomen der Mythenbildung.<br />

21

Alessandra Comini<br />

Egon Schieles Handschrift in Kurrent, Brief an Anton Benesch, datiert August 1911 © Albertina, Wien<br />

22

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Julius machte mich mit dem <strong>Kunst</strong>historiker Werner Hofman bekannt, Initiator<br />

<strong>und</strong> Direktor des „Zwanzgerhauses“, des damals ganz neuen Wiener Museums des<br />

20. Jahrh<strong>und</strong>erts. Er stellte mir auch den Bildhauer Fritz Wotruba vor, einen leidenschaftlichen<br />

<strong>und</strong> wortmächtigen Sammler von Schiele-Zeichnungen. Wotruba<br />

ließ sich gerne <strong>und</strong> laut über den Einfluss des Expressionismus auf die nachfolgenden<br />

Künstlergenerationen aus – ich konnte nicht anders, ich musste mich über<br />

seine markige Art zu sprechen lustig machen, indem ich seine dröhnende Stimme<br />

imitierte. Das war eine klangliche Unverfrorenheit, die ihn sichtlich erheiterte.<br />

Wotruba war es auch, der eben erst den großen, kühn auf seiner Spitze stehenden<br />

Marmorkubus für Arnold Schönbergs Grabmal auf dem Wiener Zentralfriedhof<br />

entworfen <strong>und</strong> aufgestellt hatte. Wie er mir erklärte, sollte der Kubus ostentativ<br />

auf die gegenüberliegende Luegerkirche deuten. Das war jene Kirche, für die einst<br />

ein gewisser „schöner Karl“ den Gr<strong>und</strong>stein gelegt hatte, jener offensichtlich gut<br />

aussehende, populäre, jedoch antisemitische Bürgermeister, der Wien von 1897<br />

bis 1910 regierte. Ein Antisemit, der zugleich wohlhabende jüdische Industrielle<br />

hofierte <strong>und</strong> diesen Widerspruch mit dem unverblümten Diktum „Wer ein Jud ist,<br />

das bestimme ich“ begründete.<br />

Bei meiner Arbeit in der Albertina half mir Julius auf vergnügliche Weise bei der<br />

Entschlüsselung von Schieles handschriftlichem Nachlass, indem er mir mehrere<br />

Nachmittage lang geduldig aus der mir noch immer fremden Kurrentschrift vorlas,<br />

während ich mir dazu Notizen machte. Auch Herschel Chipp kam für ein paar<br />

Tage nach Wien <strong>und</strong> setzte sich zu uns in den Studiensaal. Plötzlich dämmerte<br />

uns, dass die rätselhaften „O“ – kleine Kringel, die Schieles handschriftlich geführten<br />

Kalender aus dem Jahr 1916 bevölkern – wohl für die Nächte standen, in<br />

denen der Künstler mit seiner Frau Edith schlief. Ich fotografierte die grinsenden<br />

Kollegen Julius <strong>und</strong> Herschel an diesem Abend, als wir an einem Tisch saßen <strong>und</strong><br />

dem verdutzten Werner Hofmann von dieser „wissenschaftlichen“ Entdeckung<br />

berichteten – leider ist dieses vielsagende Foto, wie viele andere, verschollen.<br />

Ende Juli begleitete ich Julius auf einem Wochenendausflug nach Mailand. In der<br />

Biblioteca Ambrosiana sollte er als Gutachter acht unveröffentlichte Rubens-Zeichnungen<br />

untersuchen. Da er immer darauf bedacht war, besondere <strong>Kunst</strong>werke<br />

für das neue Museum von J. Paul Getty in Ponce, Puerto Rico, zu erwerben,<br />

besuchten wir auch mehrere <strong>Kunst</strong>handlungen, deren Barockgemälde Julius mit<br />

seiner gewohnten Sachkenntnis unter die Lupe nahm, während ich seine Ausführungen<br />

ex cathedra in mein blumiges Italienisch übersetzte. Da ich jedoch<br />

bereits voll <strong>und</strong> ganz auf Österreich <strong>und</strong> insbesondere auf Egon Schiele fixiert<br />

war, empfand ich zunehmend eine gewisse Ungeduld gegenüber der barocken italienischen<br />

Überschwänglichkeit <strong>und</strong> war begierig darauf, wieder in die für mich<br />

viel aufregendere Zeitkapsel der Moderne zurückzukehren, die ich eben erst in<br />

Wien entdeckt hatte.<br />

23

Alessandra Comini<br />

Gleichwohl entdeckte ich noch bei dieser Italienreise einen zeitgenössischen österreichischen<br />

Künstler für mich: Friedrich H<strong>und</strong>ertwasser (er änderte später seinen<br />

Vornamen in Friedensreich), der damals in Venedig lebte <strong>und</strong> vom italienischen<br />

Publikum sehr geschätzt wurde. Überall gab es Nachdrucke, Postkarten <strong>und</strong><br />

Posters seiner schrägen, farbenfrohen, mosaikartigen Bilder zu kaufen. Ich kehrte<br />

mit zwanzig seiner Ansichtskarten nach Wien zurück <strong>und</strong> schrieb ihm einen<br />

spontanen Dankesbrief, wie sehr mich seine dekorativen Motive beeindruckten,<br />

<strong>und</strong> dass sie mir eine Hommage an den bedeutendsten Wiener Jugendstilmaler,<br />

Gustav Klimt, zu sein schienen. Fast postwendend kam sein bezauberndes Antwortschreiben:<br />

Bereitwillig gestand er seine Anleihen bei Klimt <strong>und</strong> lud mich<br />

zu einem Besuch in seinem Wiener Atelier ein. Dies war der Beginn einer aufregenden,<br />

immer ein wenig kontroversiellen Fre<strong>und</strong>schaft. Während er versuchte,<br />

mich zu seiner Zen-Philosophie zu bekehren, die hinter seinen ehrgeizigen Ökologieprojekten<br />

in Uganda <strong>und</strong> Neuseeland stand, wollte ich ihm nachweisen, dass<br />

seine Formulierungen <strong>und</strong> seine Ansichten sexistisch waren. Drei seiner kaleidoskopisch<br />

vielfach verschlungenen Mikrokosmen zieren die letzten Seiten meines<br />

Buches aus dem Jahr 1978, The Fantastic Art of Vienna. In diesem Bildband hatte<br />

ich neben Schiele, Klimt, Kokoschka <strong>und</strong> H<strong>und</strong>ertwasser auch Alfred Kubin,<br />

Franz Xaver Messerschmidt, Anton Romako, Arik Brauer, Ernst Fuchs, Rudolf<br />

Hausner versammelt, bis hin zum Phantastischen Realismus von Arnulf Rainer.<br />

Als ich nun H<strong>und</strong>ertwasser erneut in seinem Wiener Atelier besuchte, <strong>und</strong> zwar<br />

auf seine dringende Einladung hin, ich müsse unbedingt seine „Humustoilette“<br />

sehen, posierte er stolz mit einem Exemplar meines kürzlich erschienenen Buches<br />

vor dem Pflanzenarrangement, dessen Wurzelwerk bei der Reinigung des Abwasserkreislaufs<br />

half. Seine Blinde Venus schmückt das Titelbild der Neuauflage<br />

aus dem Jahr 2016.<br />

Im Dezember 1983 hielt Friedensreich bei den Vereinten Nationen anlässlich der<br />

Herausgabe seiner UN-Menschenrechtsbriefmarke eine Rede <strong>und</strong> ich bin stolz<br />

auf das, was er mir dazu schrieb: „Weil Sie, liebe Alessandra, kritisiert haben, dass<br />

ich die Hälfte der Menschheit in meinen Schriften ignoriere, habe ich in meiner<br />

gesamten Rede vor den Vereinten Nationen die Worte ‚Männer <strong>und</strong> Frauen‘ anstelle<br />

von ‚man‘ verwendet.“<br />

In einem Punkt waren wir uns vollkommen einig: Wir fanden es schändlich, dass<br />

die Stadt Wien im Zuge der Neugestaltung des Wiener Karlsplatzes die alten<br />

Pflastersteine mit dem Doppeladler, gewichtige Relikte der k. u. k.-Vergangenheit,<br />

einfach vernichtete, <strong>und</strong> so rettete jeder von uns mehrere der rosafarbenen<br />

Ziegel für seine persönliche Sammlung an Artefakten. Einige dieser Ziegelsteine<br />

sind noch heute in seinem beeindruckendsten dreidimensionalen Werk zu finden,<br />

in den Mauern des H<strong>und</strong>ertwasser-Hauses von 1985 in der Löwengasse im dritten<br />

Wiener Gemeindebezirk – seiner Ohrfeige für die „entmenschlichte“ moder-<br />

24

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Der Künstler Friedensreich H<strong>und</strong>ertwasser mit der<br />

druckfrischen Erstausgabe von Alessandra Cominis<br />

„Fantastic Art of Vienna“, 1978 © Alessandra<br />

Comini<br />

Neuauflage von Alessandra Cominis „Fantastic Art<br />

of Vienna“, 2016 © Sunstone<br />

ne Architektur mit ihren langweiligen geraden Linien <strong>und</strong> rechten Winkeln.<br />

H<strong>und</strong>ertwassers fantasievoller Wohnkomplex überrascht mit Zwiebeltürmen,<br />

Dachgärten, mit Sträuchern <strong>und</strong> Bäumen begrünten Terrassen, mit Blick auf den<br />

Innenhof <strong>und</strong> die farblich unterteilten Wohnfassaden, mit gewellten, wie handgezeichneten<br />

Linien <strong>und</strong> individuell gestalteten Fenstern. H<strong>und</strong>ertwasser konnte<br />

noch selbst miterleben, wie sein Haus zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen<br />

Wiens wurde.<br />

Ich schickte meinen k. u. k.-Wienerberger-Ziegel als „schwerwiegendes“ Souvenir<br />

per Post nach Amerika, doch zuvor versah ihn Friedrich H<strong>und</strong>ertwasser noch<br />

mit einer datierten Widmung <strong>und</strong> einem spiralförmigen Ballon.<br />

25

26<br />

Alessandra Comini

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Wie ich Egon Schieles Gefängniszelle<br />

entdeckte<br />

Während meiner Arbeit in der Albertina in jenem ersten Forschungssommer 1963<br />

stellte ich fest, dass sich Egon Schieles Gefängniszeichnungen in der Sammlung des<br />

Museums befanden. Ich untersuchte jedes einzelne Blatt sorgfältig – sie waren<br />

in weißen Passepartouts gefasst, versehen mit dem Stempel der Albertina – <strong>und</strong><br />

machte mir nicht nur ausführliche Notizen, sondern fertigte nach der Methode des<br />

großen <strong>Kunst</strong>kenners <strong>und</strong> „Erkenners“ Bernard Berensons von jedem Blatt eine<br />

kommentierte Skizze an. Auf diese Weise entwickelte ich rasch ein Gespür für<br />

die Hand des Künstlers, was sich später beim Erkennen von Schiele-Fälschungen,<br />

die immer wieder an mich herangetragen wurden, als ungemein hilfreich erwies.<br />

Ich stellte mir diesen jungen, unbezähmbaren Künstler als Häftling vor, seiner<br />

Freiheit beraubt, zu Unrecht angeklagt – <strong>und</strong> war zutiefst betroffen von seinem<br />

Schicksal <strong>und</strong> von seiner Standhaftigkeit, die in seinen Gefängniszeichnungen<br />

zum Ausdruck kommt. Selbst in meinen Träumen tauchten unwillkürlich die<br />

Texte auf, die Schiele während seiner Inhaftierung wie Über- oder Untertitel auf<br />

seine Gefängniszeichnungen geschrieben hatte. Ich begann, mich in ihn hineinzuversetzen,<br />

mich mit seiner Gefangenschaft <strong>und</strong> mit dem zu identifizieren, was<br />

ihm darin Halt gab: seiner <strong>Kunst</strong>.<br />

Gestern: Rufe – leise, zage, klagend; Schreie – laut, drängend, flehend; stöhnende<br />

Schluchzlaute – verzweifelt, angstend verzweifelt; – schliesslich dumpfes Hingestrecktsein,<br />

kaltgliedrig, todesbang, schauerschweißbenässt. Und doch: Ich werde für die <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> für<br />

meine Geliebten gerne ausharren! 1<br />

In mir wuchs der Wunsch, mehr darüber zu erfahren. Ich wollte das Gefängnis<br />

sehen, wo er diese Bilder gezeichnet hatte, wo er am 25. April 1912 in deutlich<br />

lesbaren modernen Großbuchstaben geschrieben hatte: ICH WERDE FÜR DIE<br />

KUNST UND FÜR MEINE GELIEBTEN GERNE AUSHARREN. Das stand<br />

auf dem letztem seiner vier Gefängnis-Selbstporträts wie ein programmatischer<br />

Aufruf an sich selbst. Dieser Gedanke, diese Überzeugung des Ausharrens für die<br />

1 Arthur Roessler, Hrsg., Schiele im Gefängnis, 1922, S. 16<br />

27

Alessandra Comini<br />

Zwei Seiten aus Alessandras Notizbuch aus dem Jahr 1963 mit den von ihr nach der Methode Berenson skizzierten<br />

Gefängniszeichnungen Egon Schieles © Alessandra Comini<br />

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> für seine Geliebten in einer fast aussichtslosen Lage schien mir jenen Wendepunkt<br />

in seiner Haltung eingeleitet zu haben, die ihn als Künstler trotz allem<br />

mit neuer Entschlossenheit in die ungewisse Zukunft blicken ließ.<br />

Selbst ernannte Schiele-Kenner <strong>und</strong> einige der wachsamen Albertina-Wärter, für<br />

die ich mittlerweile „das Schiele-Fräulein“ war, interessierten sich wie fre<strong>und</strong>liche<br />

Onkel für meine Arbeit, aber alle rieten mir von meiner Idee ab, die beiden<br />

noch lebenden Schwestern des Künstlers aufzusuchen <strong>und</strong> sie nach ihrem Bruder<br />

zu „befragen“. Oral History war damals noch kein Begriff, <strong>und</strong> es erschien im<br />

Wien der Nachkriegszeit selbst in akademischen <strong>und</strong> künstlerischen Kreisen sehr<br />

ungewöhnlich, dass eine junge Amerikanerin im Interesse der kunsthistorischen<br />

Forschung für ihre Dissertation mit einem professionellen Tandberg-Tonbandgerät<br />

unterwegs war, um die Geschichten fremder Leute aufzunehmen. Ich erhielt<br />

besorgte Warnungen: Die Schiele-Schwestern seien eingefleischte Eigenbrötlerinnen,<br />

sprächen nicht einmal mehr miteinander <strong>und</strong> seien, kurz gesagt, übergeschnappt,<br />

wenn nicht sogar gänzlich plemplem. Nichts hätte mich mehr reizen<br />

können als solche Kassandrarufe, <strong>und</strong> bald schickte ich je einen ausgesucht höflich<br />

formulierten Brief an Melanie <strong>und</strong> Gertrud, die in Wien lebenden Schwestern<br />

28

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

„Ich werde für die <strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> für meine Geliebten gerne ausharren“ (Inschrift oben rechts in Versalien), Egon<br />

Schiele, Gefängniszeichnung vom 25. April 1912 © Albertina, Wien<br />

29

Alessandra Comini<br />

meines Idols Egon Schiele. Unverblümt erklärte ich darin mein kunsthistorisches<br />

Interesse an ihrem verstorbenen Bruder <strong>und</strong> bat sie um das Privileg, mit jeder von<br />

ihnen ein persönliches Interview machen zu dürfen. Ich meinte, sie bereits durch<br />

die Porträts, die er von ihnen gemacht hatte, ein wenig zu kennen.<br />

Während ich in den darauffolgenden Tagen auf Antwort wartete, beschloss ich,<br />

die Zeit zu nutzen <strong>und</strong> einige „Schiele-Orte“ in der Nähe Wiens zu erk<strong>und</strong>en:<br />

erstens sein Geburtshaus in der kleinen Bahnstation Tulln an der Donau, wo sein<br />

Vater Bahnhofsvorsteher gewesen war, zweitens Klosterneuburg, wo der kleine<br />

Egon zur Schule gegangen war <strong>und</strong> seinen ersten Zeichenunterricht erhalten hatte,<br />

<strong>und</strong> drittens den Ort Neulengbach, wo er, wie ich wusste, als junger Mann fast<br />

drei Wochen inhaftiert gewesen war.<br />

Bevor ich losfuhr, besuchte ich mit meinem Tandberg-Tonbandgerät den <strong>Kunst</strong>historiker<br />

Otto Benesch, der eben erst nach jahrzehntelanger verdienstvoller Tätigkeit<br />

als Direktor der Albertina in den Ruhestand getreten war, <strong>und</strong> bat auch ihn<br />

um ein Interview. Er stimmte bereitwillig zu <strong>und</strong> erzählte mir ausführlich von<br />

dem sympathischen, jungen Künstler, der ihn genau fünfzig Jahre zuvor gemalt<br />

hatte, als er, Otto, erst siebzehn Jahre alt gewesen war. Ich kannte Schieles faszinierendes<br />

Gemälde „Doppelbildnis des jungen Otto Benesch mit seinem Vater“, es<br />

zeugt unmissverständlich von den Spannungen in dieser Vater-Sohn-Beziehung.<br />

Als ich Benesch von meinen Plänen, nach Neulengbach zu fahren, erzählte, zeigte<br />

er sich milde erstaunt – er selbst wäre auch als Albertina-Direktor nie auf die Idee<br />

gekommen, sich für Schieles Gefängnis zu interessieren. Das wiederum w<strong>und</strong>erte<br />

mich, denn das war doch ein so markanter Ort in Schieles Leben, ein Ort, an dem<br />

er mehr gelitten hatte als sonst irgendwo, eingesperrt <strong>und</strong> isoliert wegen seiner<br />

<strong>Kunst</strong>, ein Ort der Wandlung. Doch ich sollte bald erkennen, dass niemand, der<br />

mit Schiele in Verbindung stand – weder seine Verwandten noch seine Chronisten<br />

–, seit der Inhaftierung des Künstlers im Jahr 1912 den Ort des Geschehens aufgesucht<br />

hatte. Wie seltsam. Und wie interessant zugleich – denn ist es nicht der<br />

Traum jedes ernsthaften <strong>Kunst</strong>historikers, etwas zu entdecken, woran noch nie<br />

jemand zuvor gedacht hatte, <strong>und</strong> darin ganz neue Zusammenhänge zu erschließen?<br />

Was genau ich suchte, wusste ich selber nicht, doch ich war mir sicher, dass<br />

keiner meiner Schritte vergeblich sein würde.<br />

Und so mietete ich einen VW Käfer <strong>und</strong> fuhr am 27. August 1963 frühmorgens<br />

los: zuerst in das niederösterreichische Städtchen Tulln, wo Egon Schiele aufgewachsen<br />

war, dann nach Klosterneuburg, um die Witwe von Schieles erstem<br />

Zeichenlehrer zu treffen, <strong>und</strong> schließlich gelangte ich nach Neulengbach, etwa<br />

dreißig Kilometer westlich von Wien. Bewaffnet war ich mit einem Empfehlungsschreiben<br />

des neuen Albertina-Direktors, Walter Koschatzky, das mir alle<br />

Türen <strong>und</strong> Tore öffnen sollte. Dieses hochoffizielle Schreiben auf Büttenpapier<br />

mit dem Prägestempel des renommierten Wiener Museums erwies sich jedoch<br />

30

<strong>Kunst</strong> <strong>und</strong> <strong>Klang</strong>. Mein Leben<br />

Das Bezirksgericht Neulengbach wie es Alessandra Comini im August 1963 vorfand, von ihr selbst fotografiert<br />

@ Alessandra Comini<br />

als unerwartet kontraproduktiv, denn als ich es dem uniformierten Wachebeamten<br />

im Bezirksgericht Neulengbach hoffnungsvoll zur Ansicht überreichte, war<br />

dieser kein bisschen beeindruckt. Zwar verlas er jedes Wort des wohlmeinenden<br />

Schreibens laut <strong>und</strong> mit spöttischem Nachdruck <strong>und</strong> betonte dabei eigens die<br />

Worte Albertina, Direktor <strong>und</strong> Wien. Aber dann winkte er mich abrupt von sich<br />

weg wie ein lästiges Insekt <strong>und</strong> erklärte, dass ich das Gebäude ganz gewiss nicht<br />

betreten dürfe, weder an diesem noch an einem anderen Tag, da dort – feierliche<br />

Pause – „wichtige Regierungspapiere“ verwahrt würden. Meine flehentlichen<br />

Bitten blieben wirkungslos, ich tat, wie mir geheißen, <strong>und</strong> schlich davon. Aber<br />

nicht sehr weit.<br />

Ich umkreiste das Gelände, blieb hinter einem Baum stehen <strong>und</strong> sondierte die<br />

Lage. Die Mittagszeit war angebrochen <strong>und</strong> mehrere Männer, darunter der wenig<br />

hilfsbereite Beamte, entfernten sich von dem Gebäude. Dann kamen Sekretärin-<br />

31

Alessandra Comini<br />

nen <strong>und</strong> Reinigungsfrauen heraus, um ihre Pause anzutreten. Ich gesellte mich<br />

unauffällig zu ihnen <strong>und</strong> schlenderte rückwärts in Richtung Eingang, während<br />

sie vorwärts gingen. Einen Moment später stand ich ganz allein im Inneren des<br />

Gerichtsgebäudes vor einer Treppe, die nach unten in die Finsternis führte. Ich<br />

stieg hinab <strong>und</strong> fand mich in einem muffigen, düsteren Kellergang wieder. In<br />

diesem Moment erkannte ich mit immer lauter klopfendem Herzen den langen<br />

Kellerflur aus Egon Schieles Gefängniszeichnungen wieder, denn jedes dieser<br />

Blätter hatte ich zuvor besonders genau studiert. Ich „erkannte“ alles wieder – das<br />

ist die einzig zutreffende Formulierung –, vom engen Flur mit den Zellentüren<br />

zu beiden Seiten über den Unrat in den Winkeln bis zu den Geräten, mit denen<br />

die Gefangenen ihre Zellen reinigen mussten. Es war alles genau so, wie es Egon<br />

Schiele in seiner Gefängniszeichnung vom 20. April 1912 abgebildet hatte. Das<br />

Aquarell mit der trotzigen Überschrift Nicht gestraft, sondern gereinigt fühl’ ich mich!<br />

zeigte alle Details, die auch ich jetzt erblickte. Es war derselbe triste, dunkelgraue<br />

Anstrich, der unten an den weiß gekalkten Wänden zu beiden Seiten des schmalen<br />

Ganges entlanglief; dieselben groben, schweren Zellentüren aus massivem Holz;<br />

dieselbe Art von Wischmopp, der mit seinem langen Stiel verkehrt herum neben<br />

dem Eimer zum Trocknen angelehnt war, <strong>und</strong> als ich nach oben blickte, erkannte<br />

ich direkt über meinem Kopf, eingekeilt zwischen den beiden Wänden, genau<br />

denselben massiven, hölzernen Stützbalken, den auch Schiele gezeichnet hatte.<br />

Nur dass dieser Balken jetzt, ein<strong>und</strong>fünfzig Jahre danach, in der Mitte bedenklich<br />

durchhing.<br />

Den Flur entlang sah ich sechs Zellentüren, aber welche davon war die von Schiele?<br />

Ich öffnete die erste Tür, die noch wie damals mit „Nr. 1“ beschriftet war,<br />

dann die Tür zu „Nr. 2“ – <strong>und</strong> sofort, als ich eintrat <strong>und</strong> mich umblickte, wusste<br />

ich, dass dies die Zelle sein musste, in der Schiele eingesperrt gewesen war. Denn<br />

in seiner ersten Gefängniszeichnung Die Orange war das einzige Licht vom 19. April<br />

1912, dem ersten Tag, an dem er über Zeichenmaterial verfügen durfte, hatte<br />

Schiele nicht nur die schmale Pritsche <strong>und</strong> die unförmige Decke mit der daraufgelegten<br />

Orange abgebildet, die ihm seine Geliebte Wally mitgebracht hatte,<br />

sondern er hatte auch mit gierigem Blick jedes Detail bis hin zur Zellentür festgehalten,<br />

einschließlich der in den oberen horizontalen Türbalken eingeritzten<br />

Initialen „M.H.“, die wohl ein Vorgänger dort hinterlassen hatte. Diese Initialen<br />

von Schieles Gefängnisbild waren es, die ich in der finsteren Zelle sofort wiedererkannte.<br />

Das war der Beweis, ich hatte die Gefängniszelle gef<strong>und</strong>en, in der Egon<br />

Schiele festgehalten worden war.<br />

Irgendwie gelang es mir trotz aller Aufregung, meine Rolleiflex 2.8F Kamera<br />

lang genug ruhig zu halten, sodass mir bei der vorherrschenden Düsternis eine<br />

passable Langzeitbelichtung gelang. Voll Enthusiasmus trat ich danach den Rückzug<br />

an, nicht ohne festzustellen, dass nirgends, absolut nirgends, ein Hinweis<br />

32