Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland

Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland

Der Kurpark Wildau - NABU Dahmeland

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong><br />

Karl-Heinz Wollenberg<br />

Zur Entstehung des <strong>Kurpark</strong>es<br />

<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> entstand am Südrand der<br />

Waldsiedlung <strong>Wildau</strong> zur Erholung und somit<br />

zum Wohle der Bürger. Hier erstreckt sich der<br />

Park in Ost-West-Richtung auf einer Länge von<br />

etwa einem Kilometer. Er liegt zwischen den<br />

Straßen Wildgarten (im Norden) und Pirschgang<br />

(im Süden). Sein Haupteingang befindet<br />

sich an der Birkenallee am Ostrand des Parks.<br />

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es handelt sich<br />

hierbei nicht um einen «Kur»-Park; dies war nur<br />

ein erster Wunschgedanke bei der Planung. Man<br />

kann hier also nicht mit seinem Kurschatten<br />

wandeln.<br />

Die Planung und Einrichtung des Parks erfolgten<br />

im Zusammenhang mit der ausgedehnten<br />

Grundstücks-Parzellierung Mitte der 30er<br />

Jahre dieses Jahrhunderts im nördlich angrenzenden<br />

Waldgebiet, wo die Waldsiedlung <strong>Wildau</strong><br />

entstand. Diese reicht heute im Norden bis<br />

Zeuthen. Die Grundstücke der Waldsiedlung<br />

weisen einen beachtlichen Altkiefern-Bestand<br />

auf, den es auch künftig zu erhalten gilt.<br />

Die eigentliche «Geburtsstunde» des <strong>Kurpark</strong>s<br />

<strong>Wildau</strong> lag in den Jahren 1937–1938.<br />

Unter einem heute ca. 125-jährigen Kiefern-Altholz-Schirm<br />

wurden zahlreiche Ziergehölze gepflanzt.<br />

Hierbei handelte es sich um heimische<br />

als auch um exotische Arten in größerer Anzahl.<br />

Es erfolgten die Unterpflanzungen mit Bäumen,<br />

so dass eine weitere Baumschicht, und zwar<br />

aus Laubbäumen, entstand. Dominierende<br />

Baumgehölze dieser Pflanzungen sind Eichen-,<br />

Ahorn- und Lindenarten sowie Hainbuche, Robinie<br />

und Späte Traubenkirsche. Besonders<br />

schön und prägend sind aber auch die zahlreichen<br />

Zierapfel- und Wildapfelarten und -formen.<br />

Sie empfangen uns bereits im März mit<br />

auffallend zeitigem Grün und mit einem überreichen<br />

Blütenflor im April und Mai.<br />

Weiterhin wurde der <strong>Kurpark</strong> noch durch<br />

die Pflanzung von Ziersträuchern bereichert und<br />

ergänzt. Vorrangig gepflanzt wurden damals u.a.<br />

Wildrosen-, Strauchmispel- und Fliederarten,<br />

Großer Pfeifenstrauch und Gemeiner Erbsenstrauch.<br />

Interessant ist generell ein Blick auf die<br />

Arten-Garnitur von Parkanlagen. Sie lässt genauere<br />

Rückschlüsse auf den Zeitraum der Entstehung<br />

der einzelnen Parkanlagen zu, denn in<br />

den unterschiedlichen Zeitabschnitten wurden<br />

meist auch unterschiedliche Gehölzarten, je nach<br />

Geschmack und Bezugsmöglichkeit, verwendet.<br />

So wurde z.B. im <strong>Kurpark</strong> bei der Erstbepflanzung<br />

sehr häufig die Vielblütige Strauchmispel<br />

(Cotoneaster multiflorus) gepflanzt. Dieser Wildstrauch<br />

aus China ist hier auch heute noch in bis<br />

drei Meter hohen Exemplaren vertreten. Seinen<br />

schönen, weiß überschäumenden Blütenmassen<br />

steht ein recht aufdringlicher, strenger Geruch<br />

gegenüber. So ist die Art heute aus der Mode gekommen<br />

und wird nur noch wenig verwendet.<br />

Betrachtet man rückwirkend die ehemaligen<br />

Gehölzpflanzungen im <strong>Kurpark</strong>, so kommt man<br />

zu dem Schluss, dass schon bei der Erstgestaltung<br />

oft Arten verwendet wurden, die in ökologischer<br />

Hinsicht recht wertvoll waren. Sie hatten<br />

meist einfache, für Insekten leicht zugängliche<br />

Blüten und ein reichhaltiges Früchteangebot.<br />

Auch waren viele Ziersträucher gute Nistplätze<br />

für die hiesigen Vogelarten.<br />

Die Durchführung der Pflanzungen im <strong>Kurpark</strong><br />

<strong>Wildau</strong> erfolgte in den Jahren 1937/38<br />

durch die noch immer recht bekannte Baumschule<br />

L. SPÄTH aus Berlin-Baumschulenweg.<br />

Bei der Erstbepflanzung des <strong>Kurpark</strong>es war die<br />

hiesige Gärtnerei Ganßauge beteiligt, die auch<br />

heute noch direkt an den <strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> angrenzt.<br />

In den Folgejahren gedieh der <strong>Kurpark</strong> in<br />

<strong>Wildau</strong> prächtig. Zur Zeit des 2. Weltkrieges<br />

mussten dann Kriegsgefangene die Pflegearbeiten<br />

durchführen.

<strong>Der</strong> Niedergang des <strong>Kurpark</strong>s nach 1945<br />

Seit Ende des Krieges ab 1945 verfiel der <strong>Kurpark</strong><br />

zusehends. Das rustikale, aus Baumstämmen<br />

gefertigte Eingangstor sowie eine sehr schön<br />

gearbeitete Holzbrücke über den ehemaligen<br />

Schiessgraben verschwanden bald. <strong>Der</strong> damals<br />

noch weitgehend offene Schiessgraben, der die<br />

südlichste Saumzone im <strong>Kurpark</strong> bildet, wurde<br />

als Mülldeponie genutzt. Aber auch weitere Flächen<br />

des <strong>Kurpark</strong>s waren mit Müll und Unrat<br />

aller Art durchsetzt.<br />

Im Laufe von Jahrzehnten überwucherten<br />

Robinien, Eschen-Ahorne und Späte Traubenkirschen<br />

rasch, massiv und in dichten Beständen<br />

die Ziergehölze und bedrängten sogar die Kiefernkronen.<br />

Selbst ehemals weitgehend freie<br />

Räume, wie die alten Schießgräben, überwuchsen<br />

gnadenlos.<br />

Auf den allerletzten, noch mehr oder weniger<br />

freien Standorten machten sich zusätzlich<br />

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Topinambur<br />

(Helianthus tuberosus) – beide Staudenarten<br />

ebenfalls aus Nordamerika – sowie Japanischer<br />

Staudenknöterich (Reynoutria japonica)<br />

als Garten-Flüchtlinge und weitere Arten<br />

breit und überwucherten die heimische Staudenflora.<br />

Alle diese Arten wurden weitgehend<br />

mit Gartenabfällen in den <strong>Kurpark</strong> hineingetragen.<br />

Die Verwilderung von Pflanzenarten ist ein<br />

allgemein schwerwiegendes Problem. Hierbei<br />

handelt es sich um fremdländische Gehölze und<br />

Stauden, die dank stärkerer Konkurrenzkraft<br />

(rascheres Wachstum, stärkere Vermehrung<br />

durch Samen und Wurzelausläufer) den bei uns<br />

heimischen Arten derzeit überlegen sind und<br />

diese verdrängen.<br />

So kam es im <strong>Kurpark</strong> schließlich, wie es<br />

kommen musste! Bedingt durch extreme Beschattung<br />

und hohen Konkurrenzdruck starben<br />

besonders lichtliebende Ziergehölze zunehmend<br />

ab. Einzelne Parkgehölze überdauerten nur noch<br />

in schlechtester Wuchsform mit Peitschenwuchs<br />

zum Licht hin und schütterer Belaubung. Auch<br />

blühten und fruchteten die Gehölze kaum noch.<br />

Hiermit gingen sowohl ihr ästhetischer Anblick<br />

als auch ihr ökologischer Wert weitgehend verloren<br />

und der Park machte einen völlig verwahrlosten<br />

Eindruck!<br />

Die Wiederherstellung und Neugestaltung<br />

ab 1993<br />

Nach gemeinsamer Planung und Abstimmung<br />

zwischen dem Gemeindeamt <strong>Wildau</strong>, der neu<br />

gegründeten ABS <strong>Wildau</strong> und der Fachfirma<br />

Baumdienst Strübing und Braun Eichwalde<br />

konnte im Jahr 1993 die Wiederherstellung und<br />

Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s in Angriff genommen<br />

werden. Seit dem Februar 1993 wurde der<br />

Waldpark durch das ABM-Projekt «<strong>Kurpark</strong><br />

<strong>Wildau</strong>» vor seinem weiteren Verfall bewahrt<br />

und wieder zu einem gern besuchten Kleinod<br />

entwickelt. Hierdurch fanden gleichzeitig 50 arbeitslose<br />

Bürger als ABM-Leute – wenigstens<br />

vorübergehend – wieder eine neue, sinnvolle Arbeit.<br />

Ich bin für die Gestaltung des <strong>Kurpark</strong>s aus<br />

ökologischer Sicht verantwortlich. Dies betrifft<br />

die Planung der Biotopgestaltung, die Pflanzenauswahl,<br />

die Pflanzenbeschaffung und die<br />

Durchführung der Pflanzungen einschließlich<br />

ihrer Pflege.<br />

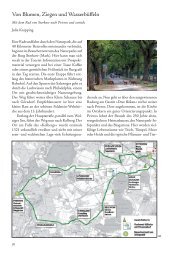

Durch Gestaltung wurde aus einem Kiefernforst eine Parklandschaft · Foto: Wolfgang Klaeber

Die Wiederherstellung und Neugestaltung wurde in folgenden Schritten durchgeführt<br />

– Massenentfernung von Robinien, Eschenahornen und Späten Traubenkirschen durch Absägen<br />

beziehungsweise Ausgraben. Die größeren Stubben wurden angehackt, damit sie eher absterben<br />

und rasch von holzabbauenden Pilzen besiedelt werden. Hierbei stellte sich heraus,<br />

dass vor allem die Stubben des Eschenahorns rasch von Pilzen, insbesondere vom Schuppen-<br />

Porling (Polyporus squamosus), besiedelt werden;<br />

– Freistellung ehemaliger Offen-Biotope in den alten Schießgräben entlang des Südsaumes des<br />

<strong>Kurpark</strong>s;<br />

– Schreddern des angefallenen Zweigmaterials in großem Umfang und Verwendung des Schreddermaterials<br />

zum Mulchen und für spezielle Artenschutzmassnahmen;<br />

– Verwendung gefällter und geschälter Robinienstämme als Zaunpfähle, als Kletterstämme im<br />

Tiergehege des Parkes sowie zum Bau von Sitzbänken für den <strong>Kurpark</strong>, die <strong>Wildau</strong>er Schulen,<br />

die Kita;<br />

– Entmüllung und Entschrottung des <strong>Kurpark</strong>s in grossem Umfang;<br />

– Anteilige Pflasterung der Wege mit Robinienholz;<br />

– Neupflanzung einer grossen Anzahl von Bäumen, Ziersträuchern, Klettergehölzen und Stauden<br />

verschiedenster Arten und Formen;<br />

– Anlegen zweier Ökoteiche als Amphibien-Laichgewässer;<br />

– Anlegen eines Naturlehrpfades und Aufstellung von Schautafeln über Tier- und Pflanzenarten,<br />

die vorrangig im <strong>Kurpark</strong> vertreten sind, Beschilderung der Zugangswege zum Gelände;<br />

– Neubau einer 115 Meter langen Trockenmauer (ehemals aus Rüdersdorfer Muschelkalk,<br />

heute aus hartem Bayerischen Jurakalk) und Bepflanzung;<br />

– Errichtung eines neuen Eingangsportals aus Holz und Bau eines Kinderspielplatzes am<br />

Haupteingang des <strong>Kurpark</strong>s;<br />

– Anlegen von Nist- und Versteckmöglichkeiten für Vögel u.a. Tiere aus Reisigmaterial, Ausbringung<br />

von Vogelnistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter<br />

Das Tiergehege im Zentrum des <strong>Kurpark</strong>s<br />

Privat betrieben und offiziell in das <strong>Kurpark</strong>-<br />

Projekt integriert, befindet sich ein Tiergehege<br />

im <strong>Kurpark</strong> direkt am Zugang Rehfährte. Bewohnt<br />

wird es von einer Gruppe Afrikanischer<br />

Zwergziegen und einem Shetland-Pony. Auffällig<br />

sind hier recht hohe Kletterstämme, die von<br />

dieser besonders kletterfreudigen Ziegenrasse<br />

gern und oft in rasantem Tempo genutzt werden.<br />

Auch sonnen sich die Tiere dort gern. Das Tiergehege<br />

bildet einen weiteren Anziehungspunkt<br />

im <strong>Kurpark</strong>, wo die Parkbesucher – und vor<br />

allem die Kinder – besonders gern verweilen.<br />

<strong>Der</strong> jährliche Nachwuchs der Zwergziegen wird<br />

an Interessenten abgegeben. Für die Tiere im Gehege<br />

gehen uns von den <strong>Kurpark</strong>-Besuchern täglich<br />

Futterspenden zu, wofür wir uns auf diesem<br />

Wege recht herzlich bedanken möchten.<br />

Vorgestellt – Biotope im <strong>Kurpark</strong><br />

Die Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s erfolgte neben<br />

der ästhetischen Betrachtung weitgehend aus<br />

ökologischer Sicht, denn auch Parkanlagen sind<br />

wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen.<br />

Grundsätzlich wurde eine sinnvolle Einbindung<br />

des Parkes in die umgebende Landschaft angestrebt.<br />

Als Lebensraum erhalten wurde der gesamte<br />

Waldbestand des <strong>Kurpark</strong>s. Er hat u.a. eine<br />

wichtige Verbundfunktion für den Artenaustausch<br />

zu den direkt angrenzenden, weit ausgedehnten<br />

Waldgrundstücks-Flächen im Norden<br />

und Süden, ebenso zum westlich anschließenden<br />

Kiefernforst.<br />

Zusätzlich neu geschaffen wurden im Bereich<br />

der ehemaligen Schießgräben Offen-Biotope. Sie<br />

erstrecken sich entlang des <strong>Kurpark</strong>-Südrandes.

Zu den zukünftig sehr wichtigen, zeitaufwendigen<br />

und arbeitsintensiven Pflegemaßnahmen<br />

gehören<br />

– Wässern der Gehölze, Stauden, Gräser und<br />

Farne, ggf. Rückschnitt<br />

– Entfernen der Neuaustriebe und Sämlinge<br />

von Robinie, Eschen-Ahorn und Später<br />

Traubenkirsche<br />

– Ständige Unkraut-Entfernung bei den<br />

Pflanzungen, Ausstechen stark wuchernder<br />

Arten wie Kanadische Goldrute, Staudenknöterich,<br />

Topinambur, Quecke, Landreitgras,<br />

Brombeeren und weitere Arten<br />

– Wasserergänzung in den Ökoteichen und<br />

Entfernung der Fadenalgen<br />

– Ständige Wartung und Sauberhaltung des<br />

Parkgeländes, des Kinderspielplatzes, Winterdienst<br />

auf dem Hauptweg<br />

– Mulchen der Gehölze mit Schreddermaterial<br />

zur Verbesserung des Bodensubstrats,<br />

gegen stärkere Bodenaustrocknung und zur<br />

Verminderung der Unkrautentwicklung<br />

– Kontrolle und Neuaufstockung der Niststätten<br />

– Durchführung notwendiger Nachpflanzungen<br />

bzw. Ergänzungen von Stauden<br />

und Gehölzen<br />

Anteilig unterbrochen sind sie durch einige<br />

Grundstücke, die jedoch lichter sind als der <strong>Kurpark</strong>-Wald.<br />

Weiter nach Westen weiten sie sich<br />

in eine größere Trockenrasen-Fläche aus.<br />

Schließlich leiten sie – schon außerhalb des <strong>Kurpark</strong>s<br />

– in die ausgedehnten Trockenrasen im<br />

Naturschutzgebiet «Höllengrund – Pulverberg»<br />

über. Somit wurde vom <strong>Kurpark</strong> her ein weitreichender<br />

Lebensraum - Verbund geschaffen.<br />

Aber auch vom Ostrand der Offen-Biotope<br />

im <strong>Kurpark</strong> ist es nach Nordosten zum Flächennaturdenkmal<br />

(FND) «Trockenrasen Bahn <strong>Wildau</strong>»<br />

und nach Süden zum FND «Trockenrasen<br />

Hoherlehme» nicht weit. <strong>Der</strong>art kurze Strecken<br />

werden zumindest von flugfähigen Tieren (Vogelarten,<br />

Fledermäusen und zahlreichen Insekten)<br />

mit Leichtigkeit gemeistert. Aber auch von<br />

anderen Tieren (Wildschweinen, Rehen, Füchsen)<br />

werden sie nachweislich überbrückt.<br />

Somit haben die Offen-Biotope des <strong>Kurpark</strong>s<br />

gleich nach mehreren Richtungen hin Bedeutung<br />

als Verbundsystem für einen möglichen Artenaustausch<br />

an Tier- und Pflanzenarten. Ein Artenaustausch<br />

ist deshalb so wichtig, damit auf<br />

längere Sicht Inzucht-Erscheinungen vermieden<br />

werden und somit keine Arten der Fauna und<br />

Flora aussterben.<br />

Da die Offen-Biotope im <strong>Kurpark</strong> jeweils gut<br />

besonnt sind und geschützt vor kalten Nordwest-Winden<br />

am Südrand des Waldes liegen,<br />

sind sie ganz besonders wärmegetönt und somit<br />

ideale Lebensräume für besonders licht- und<br />

wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten.<br />

Neue Offen-Biotope<br />

<strong>Der</strong> Steingartenhügel wurde mit Kalksteinblökken<br />

errichtet. Die Bepflanzung erfolgte mit<br />

Steingartenpflanzen vorwiegend aus Südeuropa.<br />

Dominant sind eine Anzahl von Duftpflanzen<br />

wie Echter Lavendel (Lavandula angustifolia),<br />

Echter Salbei (Salvia officinalis), Weinraute (Ruta<br />

graveolens), Echter Thymian (Thymus vulgaris),<br />

Zitronen-Thymian (Thymus x citriodorus) und<br />

Karst-Bergminze (Satureja montana) aber auch<br />

andere Arten wie Portugal-Malve (Lavatera<br />

olbia) und Schwefel-Nelke (Dianthus knappii).<br />

Randlich sehr auffallend sind zwei chinesische<br />

Wildrosen: Die gelb blühende Dukaten-Rose<br />

(Rosa hugonis) und die weiß blühende Stacheldraht-Rose<br />

(Rosa omeiensis f. pteracantha), letztere<br />

mit auffallend großen, rotbraunen Stacheln!<br />

<strong>Der</strong> Kalk-Trockenrasen folgt gleich links hinter<br />

dem Steingartenhügel. Auf nur sanftem Hügel<br />

enthält er Arten, die auch meist in Mitteleuropa<br />

auf warmen, kalkhaltigen Standorten auftreten.<br />

Hier grüßen uns u.a. Gemeiner Hornklee (Lotus<br />

corniculatus), Sonnenröschen (Helianthemum<br />

‹Hybridum›), Große Anemone (Anemone sylvestris),<br />

Goldhaar-Aster (Aster linosyris) und eine<br />

schöne Gruppe des Diptams (Dictamnus albus).<br />

<strong>Der</strong> Sand-Trockenrasen liegt – jenseits des Mittelweges<br />

– gleich gegenüber dem Kalk-Trockenrasen.<br />

Hier treffen wir meist auf heimische<br />

Arten. Sie treten in der Natur auf sehr nährstoffarmen<br />

Silikat-Sanden auf. Zu finden sind

z. B. Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum),<br />

Sand-Nelke (Dianthus arenarius), Wermut<br />

(Artemisia absinthium), Blaugrünes Schillergras<br />

(Koeleria glauca) und Schaf-Schwingel (Festuca<br />

ovina).<br />

Bei der Heide-Gesellschaft handelt sich um eine<br />

Trockenheide von größerer Fläche. Dominierend<br />

sind Besen-Heide (Calluna vulgaris) in Wildform<br />

und Kultursorten, Thymian-Teppiche (Thymus<br />

sp.) in verschiedenen Arten bzw. Formen, Gruppen<br />

und Einzelsäulen des Irischen Säulen-<br />

Wacholders ( Juniperus communis ‹Hibernica›),<br />

Besen-Ginster (Cytisus scoparius), Behaarter<br />

Ginster (Genista pilosa) und weitere Ginsterarten,<br />

Wildrosen wie Hunds-Rose (Rosa canina),<br />

Wein-Rose (Rosa rubiginosa) und Glanz-Rose<br />

(Rosa nitida) sowie heimische Wildgräser und<br />

andere Wildstauden.<br />

Integriert in das Heide-Biotop sind nordische<br />

Geschiebe unterschiedlicher Gesteinsarten. An<br />

seinem Westende grenzt die Heidefläche an den<br />

Kleinen Ökoteich mit dessen Randbepflanzung.<br />

Zur Neugestaltung des <strong>Kurpark</strong>s<br />

aus ökologischer Sicht<br />

Insgesamt gesehen erfolgte die Neugestaltung im<br />

Sinne des erhaltenden und gestaltenden Natur-<br />

schutzes. Dies bedeutet die Erhaltung und weitere<br />

Vermehrung der hier lebenden Tier- und<br />

Pflanzenarten. Darüber hinaus konnten weitere<br />

neue, geeignete Lebensräume geschaffen werden.<br />

Bei den Gehölzen und Stauden werden weitgehend<br />

Arten gekauft und gepflanzt, die nur einfache<br />

oder – stark untergeordnet – nur halb gefüllte<br />

Blüten besitzen. So können Insekten ungehindert<br />

an die Nahrungsquellen gelangen, da<br />

Nektar und Pollen frei zugänglich sind. Bewusst<br />

angesiedelt wurden auch Gehölze, die lange Röhrenblüten<br />

besitzen. Sie sind wichtige Nahrungs-<br />

Die Wildrosen-Blüten im <strong>Kurpark</strong> sind wichtige Nahrungsquellen für den Rosenkäfer; Die mit gelben Blütenschalen<br />

dicht besetzte Dukaten-Rose blüht bereits im Mai. Sie stammt aus China. · Foto: Karl-Heinz Wollenberg

quellen für langrüsslige, darauf spezialisierte Insekten<br />

(Hummel- und Nachtfalterarten). Hierfür<br />

wurde z. B. in größerer Anzahl von den<br />

Rankgehölzen das Waldgeißblatt (Lonicera periclymenum)<br />

gepflanzt, dies sowohl an etlichen<br />

Niststätten als auch an Baumstämmen. Jetzt<br />

kann man mit etwas Glück das hübsche Taubenschwänzchen<br />

(Macroglossum stellatarum) wie<br />

einen Kolibri schwirrend vor den Geißblattblüten<br />

in der Luft stehen sehen. Als Nachtfalter ist<br />

das Taubenschwänzchen aber auch recht tagaktiv.<br />

Als gute Vermehrungsmöglichkeit des Nashornkäfers<br />

(Oryctes nasicornis) wurde im <strong>Kurpark</strong><br />

ein mehrere Quadratmeter großer Haufen<br />

aus Schreddermaterial angelegt. Das Ergebnis<br />

übertraf unsere kühnsten Erwartungen! Hier<br />

entwickelten sich die bis zwölf Zentimeter langen<br />

Larven in sehr großer Anzahl. Dies merkten<br />

Grünspechte, Dachs und Wildschweine rasch.<br />

<strong>Der</strong> Schredderhaufen sah nach deren Nahrungsuche<br />

nach solcherart Delikatessen gründlich<br />

umgeackert aus. Erstaunlicherweise schlüpften<br />

dann trotzdem noch unbeschadet eine ganze Anzahl<br />

von Nashornkäfern aus. <strong>Der</strong> schöne, glänzend<br />

kastanienbraune Grosskäfer wird jetzt wieder<br />

alljährlich nachgewiesen.<br />

Mit den Insekten ging es nach 1993 im <strong>Kurpark</strong><br />

überhaupt steil aufwärts. Nach Schaffung<br />

und Bepflanzung der Offen-Biotope trat eine<br />

Einwanderungswelle zahlreicher licht- und wärmeliebender<br />

Arten ein. Weniger auffallend, aber<br />

deutlich zunehmend, eroberten etliche Feldheuschrecken-Arten<br />

das neue Terrain. Sie wiederum<br />

sind begehrte Nahrungstiere für Vogelarten des<br />

<strong>Kurpark</strong>s. Besonders erstaunt sind die <strong>Kurpark</strong>-<br />

Besucher oft über die auffallend zahlreichen<br />

Hummeln, Honig- und Wildbienen insbesondere<br />

zwischen blühenden Thymian-Polstern.<br />

Hier wie auch über dem Steingartenhügel und<br />

den Trockenrasen gaukeln und segeln bunt und<br />

vielfältig zahlreiche Tagfalter-Arten. Besonders<br />

bunt gefärbte, auffallend große und z. T. auch seltenere<br />

Schmetterlingsarten wie Admiral, Trauermantel,<br />

Schwalbenschwanz und Kaisermantel<br />

sind vertreten.<br />

Von den Greifvögeln kreist und rüttelt im<br />

Flug jetzt häufig der Turmfalke über den neuen<br />

Offen-Biotopen bei der Nahrungssuche. Er erbeutet<br />

meist Mäuse.<br />

Die neu errichteten Ökoteiche sind ebenfalls<br />

eine gern von Tieren genutzte Bereicherung im<br />

<strong>Kurpark</strong> und bereichern das Landschaftsbild. Einerseits<br />

sind sie alljährlich genutztes Laichgewässer<br />

für die Erdkröte, andererseits trinken und<br />

baden hier sehr zahlreiche Vogelarten. Auch die<br />

Eichhörnchen stillen hier ihren Durst.<br />

Zum Artenerhalt und zur Wiederansiedlung von<br />

Tieren werden gezielt Bäume mit Baumhöhlen<br />

erhalten. Hier brüten Spechte, Kleiber, Meisen<br />

u. a. Höhlenbrüter. Mehrere Höhlenbäume sind<br />

z. Z. mit Fledermäusen besetzt.<br />

Günstig ist der Umstand, dass der <strong>Kurpark</strong><br />

nicht umzäunt ist. Somit sind ein Artenaustausch<br />

und eine Artenzuwanderung aller Tierarten<br />

ungehindert möglich.<br />

<strong>Der</strong> Park ist für Wildtiere im wahrsten Sinne<br />

des Wortes offen. In bestimmten Bereichen des<br />

Parks wurden keine Bänke aufgestellt, um für<br />

Rehwild u. a. Tiere Ruhezonen zu erhalten.<br />

<strong>Der</strong> Hallimasch ziert den urigenStamm eines Eschen-Ahorns · Foto: Karl-Heinz Wollenberg;<br />

Im <strong>Kurpark</strong> ist der Tisch für den Kleibernachwuchs reich gedeckt · Foto: Wolfgang Klaeber

Einige Gestaltungs-Grundsätze<br />

Grundsätzlich geschützt bleiben die schönen<br />

Efeu-Teppiche am Waldboden und die herrlichen<br />

Efeu-Behänge auf den Bäumen des Parks.<br />

Wichtig ist die naturnahe Gestaltung dieser<br />

Parkanlage. Umgestürzte Bäume außerhalb der<br />

Wege werden belassen. Sie werden meist ebenfalls<br />

vom Efeu oder anderen Rankgewächsen<br />

überwachsen. Werden sie endgültig morsch, verrotten<br />

die Stämme zu Holzmulm für die nächste<br />

Waldgeneration. Stehende Totbäume an Wegrändern<br />

werden so eingekürzt, dass nur noch<br />

Stümpfe übrigbleiben.<br />

Zur Gestaltung und zur Vermehrung des floristischen<br />

Artenreichtums wurden bevorzugt stark<br />

mit Dornen und Stacheln besetzte Gehölze gepflanzt.<br />

Hierbei handelt es sich um Weißdorne,<br />

Schlehdorn, Feuerdorne, Berberitzen, Wild- und<br />

Strauchrosen. Gleichzeitig sind sie ausgezeichnete<br />

Brutgehölze für zahlreiche Heckenbrüter<br />

und Bodenbrüter, zumal sie durch ihre starke<br />

Bewehrung Katzen und andere Vogelfeinde fernhalten.<br />

Die genannten Arten blühen und fruchten<br />

sehr reichlich. Die Früchte dieser Gehölze wie-<br />

derum bilden eine wichtige Herbst- und Winternahrung<br />

für heimische und durchziehende<br />

Vogelarten.<br />

Die immergrünen Berberitzen, Feuerdorne,<br />

Mahonien, Buchsbäume und Stechpalmen bereichern<br />

den Park im Winterhalbjahr durch ihre<br />

schönen, glänzenden Blätter.<br />

Als Nahrungsquelle für besonders frühzeitig<br />

im Jahr erscheinende Insekten wurden Winterjasmin<br />

( Jasminum undiflorum) und zahlreiche<br />

Kornelkirschen (Cornus mas) im <strong>Kurpark</strong> eingebracht.<br />

■<br />

<strong>Der</strong> <strong>Kurpark</strong> ist ganzjährig zugänglich.<br />

Besondere Blühaspekte sind im Frühjahr die<br />

blühenden Wildobstgehölze. Im Sommer<br />

sind es die farbenprächtig blühenden Thymian-Teppiche<br />

mit ihrem Duft. Im August<br />

blüht leuchtend die Besenheide. Im Herbst<br />

tragen viele Gehölze ihre bunten Früchte.<br />

Auch leuchtet das Herbstlaub an Sträuchern<br />

und Bäumen.<br />

Lieber Leser, besuchen auch Sie einmal den<br />

<strong>Kurpark</strong> <strong>Wildau</strong> zur Erholung!