Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

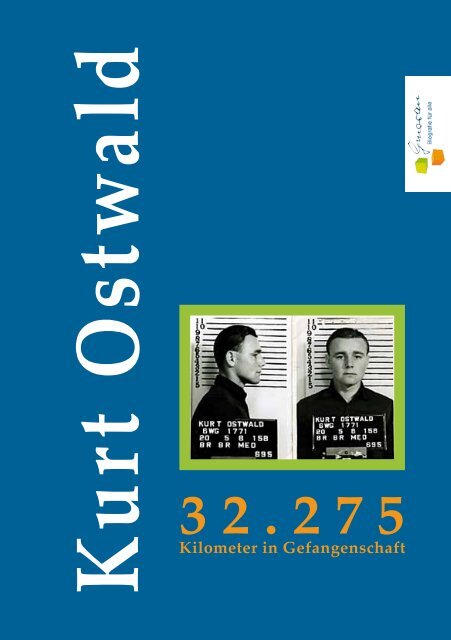

<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong><br />

32.275<br />

Kilometer in Gefangenschaft

<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>: 32.275 Kilometer in Gefangenschaft<br />

Eine Biografie

<strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>:<br />

32.275<br />

Kilometer in Gefangenschaft<br />

Eine Biografie

31. August 2012<br />

© <strong>Kurt</strong> <strong>Ostwald</strong>, 2012<br />

<strong>Gurran</strong> - Biografie für alle<br />

http://kurt-ostwald.gurran.eu/<br />

Lektorat: Andreas Trunschke<br />

Einbandgestaltung: Andreas Trunschke<br />

Satz: Andreas Trunschke<br />

Druck und Binden: Kuss GmbH, Potsdam

Kindheit in armen Verhältnissen (1923 – 1934)<br />

Geburt, Jugendjahre und Familie<br />

Am 31. August 1923<br />

wurde ich in Werdershof<br />

bei Schlagenthin geboren.<br />

Es war und ist<br />

auch heute noch ein<br />

kleines Kaff hinter<br />

Vehlen, etwa einen<br />

Kilometer hinter der<br />

damaligen und heutigen<br />

Landesgrenze<br />

von Brandenburg zu<br />

Gutshof Werdershof<br />

Sachsen-Anhalt. Also bin ich kein Brandenburger, sondern<br />

ein Anhaltiner.<br />

Meine Eltern Walter und Frieda <strong>Ostwald</strong>, meine Großeltern<br />

Marie und Karl Goldbach, meine Tante Hilde und mein<br />

Onkel Willi, beide<br />

Goldbach, arbeiteten<br />

alle auf dem Gut<br />

„Rodewald“ als Tagelöhner.<br />

In diesem Dorf<br />

(!!!!) gab es noch vier<br />

Kleinbauernhöfe und<br />

das Tagelöhnerhaus<br />

des Gutes, das ca. 300<br />

Meter entfernt stand,<br />

Geburtsstätte Gesindehaus<br />

und in dem meine<br />

Familie lebte und<br />

wohnte. Das Dorf war idyllisch gelegen, umgeben von Wald,<br />

Wiesen und Feldern. Von der Idylle konnten wir nicht leben,<br />

5

denn die Jahre 1923/24 waren Inflationsjahre, und das Geld<br />

war keinen Pfifferling wert.<br />

Die Not machte erfinderisch. Nach den überlieferten Erzählungen<br />

meiner Familie wurden sogar die Kartoffelschalen gekocht,<br />

durch ein Sieb geseiht, mit Zucker gesüßt - und fertig<br />

war die Flasche für mich. Im Winter 1923/24 wurde ich an<br />

besonders kalten Tagen in die Bratröhre des Kachelofen gelegt<br />

und so warm gehalten.<br />

Umzug nach Brandenburg a.d.H.<br />

1924 zog die gesamte Familie Brandenburg an der Havel.<br />

Trotz der Wohnungsnot bekamen meine Eltern in der Große<br />

Gartenstraße 8, Hinterhof, erste Etage eine Wohnung. Oma<br />

Marie und Opa Karl sowie Tante Hilde und Onkel Willi zogen<br />

in das Deutsche Dorf 4. In den Jahren 1925 und 1928 wurden<br />

mein Bruder Gerhard und meine Schwester Ingeborg geboren.<br />

Für uns fünf Personen waren die ca. 25 qm, eine Stube und<br />

eine Küche, zwar ziemlich beengt, für damalige Verhältnisse<br />

und unseren Klassenstand jedoch normal.<br />

Meine frühesten erhaltenen Erinnerungen gehen zurück auf<br />

das Jahr 1928/29. Ich erinnere mich daran, dass mich mein<br />

Vater mit zur Arbeit nahm. Er arbeitete als Kutscher bei der<br />

Speditionsfirma „Taege“ in der Steinstraße. Wenn ich am Tage<br />

bei ihm bleiben durfte, erlaubte er es mir, auf dem Kutschbock<br />

mitzufahren und als besonderes Erlebnis auch die Zügel<br />

zu halten. Mein Vater war ein ruhiger, ausgeglichener Mann.<br />

Für mich ein guter Vater. Wir Kinder bekamen nie Schläge,<br />

höchstens hin und wieder einen kleinen „Katzenkopf“. Dass<br />

soll ja bekanntlich das Denkvermögen anregen.<br />

6

Hungerhahn und Kommunisten<br />

Als mein Vater Anfang 1930 arbeitslos wurde, krähte so einige<br />

Male der Hungerhahn bei uns zu Hause. Mein Vater war<br />

ein solider Mann. Er rauchte und trank nicht und ließ sich<br />

so manches einfallen, damit dem Hungerhahn wenigsten<br />

hin und wieder der Schnabel gestopft werden konnte. Einige<br />

Male nahm er mich mit auf „Fechttour“. Das hieß, wir fuhren<br />

über die Dörfer, gingen von Tür zu Tür, klopften und bettelten<br />

bei den Bauern um Lebensmittel. Mein Vater bot sich dabei<br />

an, Arbeiten für Lohn zu verrichten. Einige Bauern gaben ihm<br />

Arbeit, andere jagten ihn fort. Ich lernte bei diesen Klopftouren<br />

das Verhalten der unterschiedlichsten Menschen in guten wie<br />

auch in schlechten Zeiten kennen. Wenn wir zwei Dörfer<br />

abgeklappert hatten, war meistens der Rucksack voll mit<br />

Kartoffeln, Brot, Schlackwurststullen und ab und zu sogar<br />

mit ein paar Eiern.<br />

1930 bekam mein Vater Arbeit als Gleisbauarbeiter bei der<br />

Deutschen Reichsbahn in Brandenburg. Die Gleise in der<br />

Rotte, so nannte man eine Gruppe Gleisbauarbeiter, zu<br />

setzen, war eine schwere körperliche Arbeit. Wenn er nach 10<br />

Stunden Arbeit nach Hause kam und am Abendbrottisch saß,<br />

fiel ihm der Kopf vor Müdigkeit beinahe in den Teller. Meine<br />

Mutter war eine junge, lebenslustige Frau und wollte immer<br />

gern tanzen gehen. Aber mein Vater war zu kaputt, und<br />

deshalb kam es oft zu Streitigkeiten.<br />

Neue Wohnung, eigenes Kinderzimmer<br />

Die Wohnung wurde zu eng. Fünf Personen in einem so kleinen<br />

Haushalt waren einfach nicht mehr erträglich. Wir hatten<br />

Glück und bekamen eine Wohnung in der Neustätter Wassertorstr.<br />

6. Ein riesiges Zimmer, das zugleich als Wohn- und<br />

Schlafstätte diente, zwei kleine Kammern und eine Küche.<br />

7

Endlich hatten wir Kinder ein eigenes Zimmer, und ich musste<br />

nicht mehr bei Dunst und Küchengeruch schlafen.<br />

Die Wohnung hatte auch noch einen weiteren Vorteil. Wir<br />

wohnten jetzt ganz in der Nähe von meiner Oma, denn unser<br />

Hof hatte auch einen Ausgang in Richtung „Deutsches Dorf“.<br />

So konnte ich, wann immer ich wollte, Oma einen kurzen<br />

Besuch abstatten. Wenn ich dort war, gab es außer lieben Worten<br />

immer etwas zu futtern. Für mich war ein Besuch bei ihr<br />

immer aufregend und etwas ganz Besonderes.<br />

Mein Vater begann mit der Aufzucht von Kanarienvögel, was<br />

zur Folge hatte, dass eine Wand des Wohnzimmers voller<br />

kleiner Zuchtkäfige war. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele<br />

es waren, denn ich habe sie nie gezählt. Die Jungvögel<br />

wurden an Interessenten oder an die Zoohandlung „ Piekowski“<br />

verkauft.<br />

An den Abenden saßen meine Eltern nach dem Abendbrot<br />

beim Schein der Gaslampe am Wohnzimmertisch und pinselten<br />

kleine Lineolsoldaten für die Spielzeugfabrik „Wiederholz“<br />

an. So verdienten sie für die Familie ein Zubrot, das dem<br />

Haushalt und somit uns Kindern zugute kam.<br />

Einschulung<br />

Im April 1930 wurde ich eingeschult. Das ließ sich meine Oma<br />

nicht nehmen. Sie übernahm für ihren ersten Enkel die finanziellen<br />

Kosten der Einschulung, einschließlich Anzug und<br />

Tüte. Auch Oma putzte sich heraus, mit langem Rock,<br />

Rüschenbluse und Kompotthut, einem Hut in Obstform. Stolz<br />

ging ich an Omas Hand. Hinter uns die Eltern und Geschwister.<br />

Ich wurde in die weltliche Schule am Katharienkirchplatz eingeschult.<br />

An dieser Schule gab es keinerlei körperliche Züchtigung<br />

und auch keinen Religionsunterricht.<br />

8

Meine Oma war im „Deutschen Dorf“ bekannt als “rote<br />

Marie“ bekannt. Sie war Mitglied der Kommunistischen Partei<br />

Deutschlands KPD und in der „Roten Hilfe“ als Sanitäterin<br />

tätig. Bei Aufmärschen von Parteien, vor allem der Nazis, der<br />

SPD oder der KPD fanden immer Straßen- und Saalschlachten<br />

statt. Und so blieb es nicht aus, dass es bei den von ihr<br />

betreuten KPD-Anhängern immer zu Blessuren und starken<br />

Beulen kam. Oma verarztete sie alle und gab nicht nur<br />

tröstende Worte. Meist bekam auch jeder, der behandelt wurde,<br />

außerdem eine Stulle oder Suppe zur Stärkung. Meine Oma<br />

war eine hilfsbereite und gutmütige Frau. Mein Großvater<br />

dagegen hielt sich aus allem raus.<br />

Die Jahre 1930 bis 1933 bis zur Machtübernahme durch Hitler<br />

waren politisch sehr unruhige Jahre und durch Arbeitslosigkeit<br />

geprägt. Durch die Sanitätertätigkeit meiner Oma lernte<br />

ich einige Funktionäre der Brandenburger KPD persönlich<br />

kennen. Später sollten einige von ihnen auch wichtige Funktionen<br />

in der Aufbauphase nach dem Krieg und in den jungen<br />

Jahren der DDR bekleiden. So unter anderen Max Herm<br />

(1. Bürgermeister der Stadt Brandenburg nach 1945), Robert<br />

Fremde (in der Aufbauzeit nach 1945 Personalleiter des Stahl-<br />

und Walzwerkes Brandenburg), Rudi Märksch (Angestellter<br />

der Stadtverwaltung) und „Schiefkopf“ Hamann (Personalleiter<br />

der Thälmannwerft nach 1945).<br />

Sozialer Abstieg<br />

Die ersten Schuljahre bis 1934 verliefen ohne erwähnenswerte<br />

Ereignisse. Erwähnenswert aus dieser Zeit sind jedoch unsere<br />

familiären Veränderungen.<br />

In einer Märznacht im Jahr 1932 wurde ich durch ein Streitgespräch<br />

meiner Eltern wach. Mein Vater packte einige Sache<br />

in einen Karton, nahm meinen jüngeren Bruder Gerd bei der<br />

9

Hand und sagte: „Frida, ich habe die Schnauze voll. Ich gehe<br />

nach Lippspringe zu meiner Mutter. Der Große (damit meinte<br />

er mich) kann dich ja später ernähren.“ Meine Eltern trennten<br />

sich, und aus war es mit der schönen Wohnung, dem eigenen<br />

Zimmer, den Kanarienvögeln und dem Bemalen der Lineolsoldaten.<br />

Der soziale Abstieg begann mit dem Umzug in einen Sozialbau,<br />

wo „die Miete mit einem Revolver“ kassiert wurde. Mit<br />

diesem Spruch bezeichneten die Brandenburger die Verhältnisse<br />

in den Sozialwohnungen der Stadt. Diese Sozialwohnungen<br />

gab es an drei Standorten in Brandenburg.<br />

Ich war knapp zehn Jahre alt, als wir dort einzogen, und<br />

noch heute beschleicht mich Unbehagen, wenn ich an diese<br />

Wohnung denke. Es war eine der schlimmsten Zeiten meiner<br />

Jugend. Im späteren Verlauf meiner Entwicklung bekam ich<br />

immer wieder auf die eine oder andere Weise zu spüren, dass<br />

ich einst dort wohnte.<br />

Der Sozialbau war eine ehemalige Zigarettenfabrik in der<br />

Karl-Legien-Straße, heute Venise-Gosnat-Str. Rings um die<br />

Fabrik war alles Ackerland, und es gab nur einen Zugangsweg<br />

zum Gebäude. Die Fabrik selbst war ein alter Klinkerbau.<br />

Die uns darin zugewiesene Wohnung bestand aus einem<br />

großen und sehr hohen Raum mit hohen, breiten Fenstern<br />

aus Winkelrahmen, die in kleine Scheiben unterteilt waren.<br />

Die wenigen Möbel, die wir besaßen, wirkten verloren. Alles<br />

in allem, war es eine unwirtliche, ungemütliche und kalte<br />

Wohnung. Auch das gesamte Umfeld machte das Leben dort<br />

für mich unerträglich.<br />

In dem ehemaligen Fabrikhaus lebten ca. 40 Familien mit<br />

vielen Kindern. Der lange Gang war ständig getränkt von<br />

unerträglichem Gestank, der vom Hof hereindrang, auf dem<br />

sich die Fallklosetts für die Bewohner befanden. Ich fühlte<br />

10

mich dort elendig und hatte nur den einen Wunsch, so schnell<br />

wie es irgend ging von diesem Ort fort zu kommen.<br />

Da meine Mutter in keinem Arbeitsverhältnis<br />

stand, wurden wir<br />

zu Sozialempfängern. Aber auch<br />

wenn das Geld selten für mehr<br />

als das Nötigste reichte, so erinnere<br />

ich mich an zwei Leistungen, die<br />

mir als Kind sehr gut gefielen.<br />

Das eine war die Tatsache, dass<br />

ich als Sozialkind täglich in der<br />

Schule Anrecht auf eine Flasche<br />

Milch bzw. wahlweise Kakao<br />

hatte. Zum anderen gab es jeden<br />

Tag eine Streuselschnecke. Dass<br />

Leben konnte also auch soooo<br />

Meine Mutter<br />

gut sein!<br />

Zweimal wöchentlich ging meine Mutter mit uns Kindern in<br />

eine Suppenküche in der Grabenstraße. Mit diesen Lebensumständen<br />

waren wir in der damaligen Zeit kein Einzelfall.<br />

Um Anspruch auf Leistungen zu bekommen, musste meine<br />

Mutter zweimal wöchentlich in das Sozialamt in der Magdeburger<br />

Straße. Dieses Amt befand sich in einem schmucklosen,<br />

roten Klinkerbau, der währen des 2. Weltkrieges bei<br />

Kampfhandlungen um die Stadt zerstört wurde. An dieser<br />

Stelle steht heute das Ehrenmal für die Opfer des Faschismus.<br />

Geschenk des Himmels<br />

Es ergab sich, dass meine Mutter eines Tages zufällig unseren<br />

ehemaligen Vermieter der Wohnung in der Großen Gartenstraße<br />

in der Stadt traf. Ein Gespräch zwischen den beiden<br />

ergab, dass eine Wohnung in der Großen Gartenstraße frei<br />

11

war, allerdings auf dem Hinterhof und im Parterre. Ein<br />

Geschenk des Himmels, nach dem wir griffen. Ein großer<br />

Planenwagen wurde beim Kohlenhändler „Venske“ ausgeliehen,<br />

und die ganze Familie half beim Umzug mit. Weihnachten<br />

1933 feierten wir das erste Weihnachten in dieser Wohnung.<br />

Im Gegensatz zur Sozialwohnung war diese Wohnung klein,<br />

aber gemütlich und sauber. Das eine Zimmer war Wohn- und<br />

Schlafraum zugleich. Zwei Betten, Vertiko, Schrank, Sofa und<br />

Tisch gingen gerade so rein. Mein Bett stand in der Küche unter<br />

dem Fenster. Wieder Küchengeruch und feuchter Dunst. Aber<br />

ich war dennoch zufrieden, denn ich hatte mein eigenes Bett.<br />

Das Leben hatte für meine Mutter nicht viel zu bieten, und so<br />

suchte sie Abwechslung und Unterhaltung in Vergnügungsgaststätten.<br />

Sie ließ nur selten eine der Tanzveranstaltungen<br />

ausfallen, die jeweils am Mittwoch und Freitag stattfanden.<br />

Von einer dieser „Vergnügen„ brachte sie das Unheil Namens<br />

Alfred Bergemann mit.<br />

Das Unheil namens Bergemann<br />

Er war einer dieser Menschen, bei dem das äußere Erscheinungsbild<br />

dem Charakter entsprach. Unangenehm!!!<br />

Er war ein Mann von kleiner Gestalt mit einem sogenannten<br />

Menjou-Bärtchen. Für mich das ekelhafteste an ihm waren<br />

seine Tätowierungen, die den gesamten Körper bedeckten.<br />

Wir Kinder bezeichneten ihn als kleinen Erdnuckel. Er blieb<br />

gleich am ersten Abend, und ich ahnte zu diesem Zeitpunkt<br />

nicht, dass er die Zukunft meines weiteren Lebens maßgeblich<br />

mitgestalten würde.<br />

Ich war erst zehn Jahre alt, und die Welt der Lust, der<br />

Begierde, des Sex und der Erotik waren mir völlig fremd. In<br />

dieser ersten Nacht, in der er bei uns blieb, wurde ich durch<br />

12

ein Stöhnen, das immer lauter wurde, geweckt. Ich dachte, er<br />

würde meine Mutter umbringen und verkroch mich völlig<br />

verängstigt unter meiner Bettdecke. Am nächsten Morgen<br />

saßen beide, zu meinem großen Erstaunen, heiter und vergnügt<br />

beim gemeinsamen Frühstück. Ich hatte nicht verstanden,<br />

was vorgefallen war, aber ich hatte verstanden, dass ich ihn<br />

nicht mochte. Denn ich ahnte wohl schon an diesem ersten<br />

Morgen, dass er meiner Mutter und unserer Familie nicht gut<br />

tun würde. Irgendwie spürte ich ebenso ganz deutlich, dass<br />

auch er mich eher duldete als mochte.<br />

Im Jahr 1934 wurde meine Halbschwester Margitta und ein<br />

Jahr später, 1935, mein Halbbruder Alfred geboren, den aber<br />

alle Heiner nannten. Zum Zeitpunkt der Geburt Margittas<br />

war meine Mutter noch nicht von meinem Vater Walter <strong>Ostwald</strong><br />

geschieden. Deshalb bekam sie nach damaligem BGB-<br />

Recht auch den selben Nachnamen. Als Alfred jedoch geboren<br />

wurde, war meine Mutter schon eine geschiedene Frau und<br />

nach geltendem Recht bekam er den Mädchennamen meiner<br />

Mutter, Hartmann. Somit war Margitta ein eheliches und<br />

Alfred ein uneheliches Kind. Heiner war ein ruhiger, stiller<br />

Junge, den ich als meinen Bruder voll anerkannte.<br />

In der Wohnung wurde es zu eng. Wir waren nun sechs<br />

Personen, und Konflikte waren unausweichlich. Es kam oft<br />

zu Streitereien zwischen Bergemann und meiner Mutter. Im<br />

Gegensatz zu meinem Vater Walter <strong>Ostwald</strong>, der, wie bereits<br />

beschrieben, ein ruhiger und sanftmütiger Mann war, neigte<br />

Bergemann zu Wutausbrüchen und Gewaltattacken gegen<br />

meine Mutter. Nicht selten war eines ihrer Augen durch ein<br />

Hämatom zugeschwollen. Bergemann trank immer öfter.<br />

Besonders an Tagen, an denen es Geld gab. Es war widerlich<br />

mit ansehen und anhören zu müssen, welche hässlichen Szenen<br />

sich zu Hause abspielten.<br />

13

Das Schicksal war etwas gnädig, denn Bergemann stahl<br />

gemeinsam mit einem Kumpanen Kleinvieh und diverse andere<br />

Dinge. Kurz nach Heiners Geburt wurde er verhaftet und<br />

ging für zwei Jahre in das Zuchthaus Brandenburg.<br />

14

Jugend zwischen Prügel und Jungenstreichen<br />

(1934 – 1938)<br />

Schule und Prügel<br />

Rückblickend möchte ich noch erwähnen, dass im April 1934<br />

die weltliche Schule, die ich bis dahin besuchte, geschlossen<br />

wurde. Meine neue Schule, die Rochow-Schule, war ganz in<br />

der Nähe unserer Wohnung in der kleinen Gartenstraße. Trotz<br />

des nun so kurzen Schulweges war diese Schule keine Verbesserung.<br />

Denn während es an der weltlichen Schule keine Züchtigungen<br />

gab, gehörten sie in der Rochow-Schule zum Alltag.<br />

Ich war ein aufgeweckter Junge voller Energie und Neugierde<br />

auf das Leben. Es entspräche nicht meinem Weltbild, wenn<br />

ich an dieser Stelle sagen würde, ich hätte die Prügel verdient,<br />

aber die Lehrer hatten zumindest meist einen Grund für die<br />

Prügel. Meinem Klassenlehrer kam mein Temperament gelegen,<br />

denn so konnte er legal seine Fehde gegen mich führen. Der<br />

Grund dieser Fehde und meines Widerstandes, lag im Religionsunterricht<br />

und meiner weltlichen Haltung gegenüber dem<br />

lieben Gott begründet. In der weltlichen Schule gab es, wie<br />

der Name beinhaltet, keinen Religionsunterricht, und auch zu<br />

Hause genoss ich keine christliche Erziehung. Somit wusste ich<br />

nicht viel über Gott und kannte keines der zehn Gebote.<br />

Für große Unkenntnis gab es oft etwas mit dem Rohrstock<br />

übers Kreuz, und für kleine Irrungen wurde zumindest an den<br />

Haaren hinter den Ohren gerissen. Gewalt war in meiner späten<br />

Kindheit und frühen Jugend täglich gegenwärtig. Wenn man<br />

diese perfide Gewalt gegenüber Schwächeren dennoch mit<br />

Humor betrachtet, so waren die Schläge und Schikanen in der<br />

Schule ein solides Härtetraining für zu Hause. Meine Mutter,<br />

die, seit Bergemann im Zuchthaus war, für uns Kinder allein<br />

sorgen musste, war offensichtlich überfordert und eine harte<br />

15

Frau geworden. Schon für Kleinlichkeiten bekam ich von ihr<br />

Schläge, und nicht selten nahm sie ein loses Schemelbein aus<br />

Holz und verprügelte mich damit.<br />

Mein Jugendfreund Heiner<br />

Das erste Jahr in der Rochow-Schule war auch insofern<br />

schwer für mich, weil ich von meinen Mitschülern noch als<br />

„Fremdkörper“ angesehen wurde. Um akzeptiert zu werden,<br />

musste ich mich der Disziplin und dem Gruppengeist<br />

unterwerfen. Der Schulalltag bestimmte mein Leben. Ich<br />

hatte mich eingelebt, aber Freunde hatte ich noch keine. Doch<br />

das sollte sich bald ändern. Nach Schulschluss ließ ich mir<br />

immer Zeit auf dem Heimweg. Eines Tages bog ich in eine<br />

Nebenstrasse ein, in der ich zuvor immer eine Gruppe Jungen<br />

hatte spielen sehen. Es wurde Schlagball gespielt, Leute sahen<br />

uns aus den Fenstern zu, spendeten sogar Beifall, wenn ein<br />

Schlag gut gelungen war. Ich spielte einfach mit. Aber da ich<br />

nicht willkommen war, musste ich viele Schläge einstecken.<br />

Einer dieser Jungen ging in meine Klasse. Als wir eines Tages<br />

auf dem Heimweg waren, kamen wir fürchterlich ins Streiten.<br />

Erst wurde der Streit mit dem Mund und später mit den Fäusten<br />

ausgetragen. Erst ein Mann trennte uns und gab jedem eine<br />

Backpfeife. So war dass damals. Wir wurden danach die besten<br />

Freunde, Heiner Lotsch und ich.<br />

Beide blieben wir in der 6. Klasse sitzen, beide erlernten wir<br />

nach der Schule den Beruf des Metall-Formers, und vor allem<br />

liebten wir beide den Radsport.<br />

Frida Kiwitt<br />

Wirtschaftlich ging es unserer Familie schlecht. Der Bergemann<br />

saß hinter Gittern, und meine Mutter bekam Sozial-<br />

16

unterstützung. Eine Zeitlang hat sie auch mal bei Lumpen-<br />

Müller in der Bauhofstraße Lumpen sortiert und Papier<br />

gebündelt. Bei einem Bauern in der Brielower Straße hat sie<br />

bei der Kartoffelernte gerackert, wobei ich mithelfen musste.<br />

Pro Sack Kartoffeln bekamen wir einen Hungerlohn von 0,23<br />

Reichsmark (RM).<br />

Immer wenn Mutter diversen Aushilfsarbeiten nachging,<br />

passte Frida Kiwitt auf meine Geschwister auf. Ich meinerseits<br />

nutzte diese Zeit, um mit meinen Kumpels herumzustromern.<br />

Frida Kiwitt war eine Seele von Mensch, und ihre Beziehung<br />

zu unserer Familie resultierte aus einer Nachbarschaft nach<br />

unserem Umzug aus Werdershof nach Brandenburg. Sie war<br />

eine gutmütige und warmherzige Frau, mit der es die Natur<br />

aber nicht gut gemeint hatte. Sie musste einen Buckel auf der<br />

linken Seite mit sich herumtragen und war somit immer Zielscheibe<br />

des Gespöttes der Leute, vor allem der Kinder.<br />

Ich habe diese kleine freundliche Frau gerngehabt. Wenn ich<br />

mal nicht parierte, dann stürmte sie immer mit dem Teppichklopfer<br />

hinter mir her, ohne die geringste Chance, mich hinter<br />

den Bettgestellen, hinter denen ich mich versteckte, zu<br />

erreichen. Aber sie war nie lange böse auf mich und nannte<br />

mich immer zärtlich „ihren Großen“. So nannten mich alle in<br />

der Familie.<br />

Obwohl sie eine kleine Frau mit Handicap war, hatte sie ein<br />

mutiges Herz. Ich erinnere mich deutlich daran, dass sie sich<br />

einmal schützend vor mich stellte, als Bergemann mich wieder<br />

einmal schlagen wollte. Sie stellte sich nicht nur dazwischen,<br />

sie ging den Schläger auch an wie eine Katze. Für diesen Mut<br />

hatte sie meinen ganzen Respekt.<br />

17

Lebensgefährliche Erkrankung<br />

Im Juli 1935 erkrankte ich schwer an einer doppelseitigen<br />

Lungenentzündung. Mutter holte Dr. Milatz, mittlerweile ein<br />

zackiger, strammer SS-Mann. Aber er konnte mir nicht helfen,<br />

denn die von ihm verordneten Pillen zeigten keine Wirkung.<br />

Die Situation war ernst, und ich denke, es bestand tatsächlich<br />

Lebensgefahr für mich, denn mittlerweile war ich schon einige<br />

Tage bewusstlos. Als meine Oma kam, war sie entsetzt<br />

über meinen Zustand. Sie führte ein kurzes, resolutes Gespräch<br />

mit meiner Mutter, in dem es darum ging, unseren langjährigen<br />

Hausarzt Dr. Löwenthal zu ordern. Meine Mutter hatte jedoch<br />

starke Bedenken, denn Dr. Löwenthal war Jude, und die Hetze<br />

gegen Juden war beängstigend. Für meine Oma zählte dies<br />

alles nicht. Zum einen war ihr Enkel schwer krank, und zum<br />

anderen war Dr. Löwenthal ein guter Arzt und Mensch.<br />

Als meine Oma mit Dr. Löwenthal kam, bekam ich wohl eine<br />

große Spritze in die Lendenseite. Allerdings konnte er meiner<br />

Mutter keine großen Hoffnungen machen, dass ich das alles<br />

überleben würde. Aber er kam in dieser Nacht nochmals<br />

nach mir sehen und ebenfalls in den drei darauf folgenden<br />

Tagen. Nach drei Tagen war die Krise überstanden, und Dr.<br />

Löwenthal meinte, dass er schließlich meine Halbgeschwister<br />

auf die Erde geholt hat, da wäre es doch Unsinn, wenn gerade<br />

ich in den Himmel müsste.<br />

Meine Genesung ging nur sehr langsam voran, denn es gab<br />

immer zu wenig und zu nährstoffarmes Essen. Gute Tage<br />

waren es immer, wenn ich vom Schlächter Wehe von der gegenüberliegenden<br />

Straßenseitefür 0,30 RM Zippelwurst holen<br />

konnte. Dann gab es reichlich Wurst auf der Stulle. Auch bei<br />

Oma staubte ich hin und wieder ein wenig Essen ab, obwohl<br />

sie arbeitslos war und selber nicht viel hatte.<br />

18

Zur Kur beim Förster in Schlesien<br />

Völlig überraschend stand eines Tages eine Frau von der NS-<br />

Frauenschaft vor unserer Tür und teilte meiner Mutter mit,<br />

dass ich einen Kurplatz zur Erholung in Schlesien bei einer<br />

Försterfamilie bekommen hatte. Ich war dreizehn Jahre alt,<br />

und diese Kur war ein Segen für meine Entwicklung. Meine<br />

Mutter kümmerte sich kaum noch um mich, und so war ich<br />

für mein Alter ein sehr selbständiger Bursche. Einen Koffer<br />

besaßen wir nicht, und meiner Mutter war es offensichtlich<br />

egal, wie ich nach Schlesien kommen würde. So organisierte<br />

ich gemeinsam mit meiner Oma, die sich im Gegensatz zu<br />

meiner Mutter um mich sorgte, einen stabilen Karton in den<br />

meine Kleidung verstaut werden konnte.<br />

Die Fahrkarten hatte ich per Post zugeschickt bekommen, und<br />

so machte ich mich mit meinen dreizehn Jahren allein auf die<br />

Bahnreise nach Schlesien. Angst hatte ich keine. Da war nur<br />

Freude, Spannung und Neugierde auf das, was mich erwarten<br />

würde. Und da war ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl, der<br />

Armut und Not zumindest für eine kurze Weile entfliehen zu<br />

können.<br />

Nach vielen anstrengenden aber auch spannenden Stunden<br />

Zugfahrt war ich in dem kleinen Ort Neudorf angekommen.<br />

Ein Einspänner, an dem ein freundliches Ehepaar in mittleren<br />

Jahren stand, wartete bereits am Bahnhof auf mich. Die Frau<br />

des Försters, winkte mir aufmunternd zu. Als ich näher kam<br />

schlug sie die Hände über dem Kopf zusammen und sagte mitleidig:<br />

„Ja, wie siehst du denn aus?! Da haben wir ja ganz schön<br />

was zu füttern!“ In dieser wohligen und so augenscheinlich<br />

satten Umgebung stellte ich mir erstmalig die Frage: „Ja, wie<br />

sah ich denn aus?“ Dünne Arme, dünne Beine, und der Kopf<br />

war größer als meine Schultern breit.<br />

19

Das Ehepaar Krafzyk mochte ich von Beginn an, und es dauerte<br />

nur wenige Momente, bis wir uns gegenseitig ins Herz<br />

geschlossen hatten. Die Försterei lag etwa zwei Kilometer<br />

außerhalb des Dorfes, und die Aufregung und Spannung<br />

stieg ins Unermessliche, als mir Frau Krafzyk das Zimmer<br />

zeigte, dass für vier Wochen mir ganz allein gehören sollte.<br />

Ein eigenes Zimmer, MEIN Zimmer!!! Ein Zimmer ohne<br />

Küchendunst und ohne abgestandenen Essengeruch. Vor allem<br />

aber ein weiches, weißes Daunenbett, ganz ohne Klumpen, in<br />

wie meinem zu Hause in der Küche. Kurz vor dem Abendessen<br />

kam Herr Krafzyk in mein Zimmer. Er unterhielt sich<br />

sehr freundlich mit mir, stellte viele Fragen und erklärte mir<br />

dann geduldig, was er mit mir in der Zeit meines Aufenthaltes<br />

gemeinsam unternehmen wollte. Und er versprach nicht zu<br />

viel. Bald jeden Tag nahm er mich mit auf seine Fahrten und<br />

Gänge durchs Revier und sogar auf die Pirsch.<br />

Der Wald wurde zum großen Abenteuer und erweckte meinen<br />

ersten ernsthaften Berufswunsch. Förster! Die Stunden im<br />

Wald mit Förster Krafzyk waren Balsam und Futter für meine<br />

Seele. Die Stunden auf den verschiedenen Bauernhöfen, mit<br />

dem Bruder von Herrn Krafzyk, stillten meinen ewigen Hunger.<br />

Herr Krafzyks Bruder war Hausschlachter, und wenn bei einem<br />

Bauern geschlachtet wurde, spannte der Förster Krafzyk seinen<br />

Einspänner, und die Brüder und ich fuhren zur Schlachtung.<br />

Die Bauern dort hatten alle ein weites Herz, und wo immer<br />

ich mit war, bekam ich satt zu essen. Meine Leibgerichte waren<br />

Wurstbrühe, Schlachteplatte mit Sauerkraut und natürlich<br />

frisches Hackepeter. Hmmm....!<br />

Diese vier Wochen bei den Förstersleuten war die schönste<br />

Zeit meiner Kindheit. Ich wurde bemuttert wie ein eigener<br />

Sohn, hatte immer satt zu essen, und es war eine Zeit voller<br />

neuer Eindrücke. Als ich abreiste, hatte ich acht Kilogramm<br />

zugenommen und fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Viel<br />

20

zu schnell war die Zeit um, und als es zum Abschied kam,<br />

flossen auf beiden Seiten viele Tränen.<br />

Durch die Krankheit und Kur hatte ich etwa drei Monate<br />

Schulausfall. Es war nicht verwunderlich, dass ich den Lernstoff<br />

nicht nachholen konnte. So drehte ich die Runde der<br />

sechsten Klasse ein zweites Mal.<br />

Mit der Clique auf Bengs Wiesen<br />

Der Alltag hatte mich wieder, aber wir hatten in unserer Clique<br />

viel Spaß bei gemeinsamen Streichen. Da sich zu Hause sowieso<br />

niemand um mich scherte, und es niemanden kümmerte, ob<br />

ich Schulaufgaben machte oder nicht, flog nach der Schule<br />

der Ranzen auf den Wohnzimmerschrank, und ich war verschwunden.<br />

Die Hausaufgaben erledigte ich übrigens immer<br />

morgens vor der Schule. Dazu stand ich immer eine Stunde<br />

früher auf und setzte mich auf die Stufen vor unserem Haus.<br />

Das Aktionsfeld meiner Clique waren Bengs Wiesen und das<br />

Breite Bruch. Das Breite Bruch war in unserer Fantasie unsere<br />

Prärie, es war die unendliche Freiheit. Nicht die Enge von zu<br />

Hause, der Streit, die Unruhe der Geschwister, der Dunst der<br />

Küche.<br />

Das Breite Bruch waren in der Realität die Flutwiesen der<br />

Stadt und boten ihr Schutz. Dort konnte bei Hochwasser im<br />

Herbst und Winter das Wasser auslaufen. Durch das Breite<br />

Bruch schlängelte sich der Neujahrsgraben an den Schmerzker<br />

Wiesen vorbei bis Göttin und mündete in der Plane. Der<br />

Neujahrsgraben war größtenteils knietief, hatte aber auch<br />

Untiefen. Fische und Krebse gab es ausreichend. Wir besorgten<br />

uns vom Händler leere Zwiebelsäcke, trennten sie auf und<br />

nähten sie als Netz wieder zusammen. Beim Fischen gab es<br />

immer reiche Beute. Die Fische rösteten wir über dem Lager-<br />

21

feuer, und für die Krebse hatten wir einen alten Topf, in dem<br />

wir sie brühten. Das Breite Bruch würde man heute wohl zum<br />

Naturschutzgebiet machen. Es war eine Idylle, die ihresgleichen<br />

in Brandenburg suchte. Es gab unzählige große Weidenbüsche<br />

in denen die Lietzen (Blesshühner) ihre Nester bauten.<br />

In einem dieser großen Weidenbüsche hatten wir uns eine<br />

Bude gebaut. Eine Seite wurde als Eingang etwas ausgelichtet,<br />

die abgeschnittenen Ruten wurden mit anderen in Kopfhöhe<br />

verbunden und mit Heu, Stroh und Resten von Dachpappe,<br />

die wir auf der Müllkippe gefunden hatten, ausgestopft. Die<br />

Bude diente uns nicht nur zum Schutz vor Unwetter. In ihr<br />

versteckten wir auch unsere Waffen. Pfeile, Bogen und<br />

Fletschen (Katapult). Dinge, die wir natürlich nicht hätten<br />

mit nach Hause nehmen dürfen. Täglich streiften wir über<br />

unsere Prärie, bis Göttin oder Schmerzke.<br />

Als Sammler und Jäger<br />

Jeder Garten auf unseren Streifzügen war uns bestens bekannt.<br />

Wir wussten ganz genau, wo die leckersten Pflaumen, die<br />

saftigsten Birnen, die größten Kartoffeln und die längsten<br />

Karotten wuchsen. Auch Kohlköpfe jeder Art verschmähten<br />

wir nicht. Die Jagd in der Prärie machte einen Indianer oder<br />

Cowboy eben hungrig. Wir nahmen uns zwar fremdes Obst<br />

oder Gemüse, aber wir zerstörten dabei niemals sinnlos anderer<br />

Menschen Eigentum.<br />

Wenn wir Hunger auf Fleisch hatten, gingen wir eben wie<br />

echte Indianer auf Jagd. Auf Entenjagd! Wir beherrschten<br />

verschiedene Jagdmethoden. Entweder mit der Fletsche, mit<br />

Pfeil und Bogen oder aber mit einer Bierflasche, Schnur und<br />

Haken. Die Flasche wurde soweit mit Wasser gefüllt, dass<br />

der Hals nur noch 3 bis 5cm aus dem Wasser ragte. Am Verschluss<br />

wurde eine Schnur mit Angelhaken befestigt, an dem<br />

22

ein Stück Brot angebracht wurde. Einige Brotkrumen warfen<br />

wir zum Anlocken ins Wasser. Wir selbst versteckten uns im<br />

hohen Gras. Wenn eine Ente nun in ihrer Gier die Krume samt<br />

Haken verschluckt hatte, zottelte sie die Flasche hin und her.<br />

Solange bis der Flaschenhals unter Wasser kam. Dann zog die<br />

Flasche den Kopf der Ente unter Wasser, und sie ersoff. Wenn<br />

der Sterz der Ente in die Luft ragte holten wir sie raus. Eine<br />

recht rabiate, jedoch effektive Jagdmethode, die wir auch bei<br />

Blesshühnern (Litzen) mit Erfolg anwandten.<br />

Wenn wir erfolgreich gejagt hatten, wurde ein Lagerfeuer<br />

gemacht. Links und rechts vom Feuer schlugen wir Gabeln<br />

in die Erde. Das Tier spießten wir auf einen Stahlstab und<br />

rösteten es über dem offenen Feuer. Bei den Blesshühnern<br />

musste man dass Federkleid samt Haut abziehen, denn<br />

ansonsten schmeckte sie ranzig. Es dauerte ewig lange, bis<br />

das jeweilige Tier gar war. Da wir weder Salz, noch Gewürze<br />

oder gar Fett hatten, schmeckte es meist scheußlich. Aber der<br />

Hunger überwand alles.<br />

Krieg der Cliquen, Katastrophe<br />

So streiften wir täglich über unsere „Prärie“, und es war ein<br />

wundervolles Gefühl der Unabhängigkeit und Unbesorgtheit.<br />

Aber wie alles im Leben gab es nicht nur schöne<br />

Augenblicke. Und in unsere Abenteuerlust gingen auch wir<br />

als Clique einen Schritt zu weit. Wie sich der Leser denken kann,<br />

waren wir nicht die einzigen Kinder der Stadt, die die Wiesen<br />

für sich entdeckt hatten. Es gab Macht- und Revierkämpfe.<br />

In der Linienstraße, bekannt als „Schwindelschweiz“, lebten<br />

bedeutend mehr Kinder unseren Alters. Des Öfteren wurden<br />

Straßenkämpfe ausgetragen, die nicht selten mit Verletzungen<br />

endeten. Die Clique der Linienstraße hatte ihre Buden in den<br />

Büschen des Gleisdreiecks.<br />

23

Das Gleisdreieck wurde von der Hauptstrecke Berlin-Magdeburg<br />

und der Nebenstrecke Brandenburg-Belzig gebildet.<br />

Diese Nebenstrecke führte für ein kurzes Stück an der Göttiner<br />

Straße im Bogen vorbei über eine Brücke und dann weiter<br />

nach Belzig. In diesem Bogen waren genau wie bei uns<br />

Wiesen mit Buden darauf, die in der gleichen Bauweise wie<br />

unsere entstanden waren.<br />

Die Katastrophe geschah im August 1937. Es war schon<br />

mehrere Tage sehr heiß und vor allem sehr trocken gewesen.<br />

Unsere Späher hatten erkundet, dass keiner der Kinder aus<br />

der Linienstraße in oder an ihren Buden war. Ich kann heute<br />

nicht mehr sagen, was uns da geritten hat. Fantasie und Wirklichkeit<br />

verschmolzen. Wir acht Jungs zogen los in den Kampf<br />

gegen die Feinde. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen, mit einigen<br />

Lumpenfetzen und einer Flasche Petroleum. Vom Banddamm<br />

aus, schossen wir ihre Buden in Brand.<br />

Die Kraft des Feuers hatten wir nicht vorhersehen. In rasanter<br />

Geschwindigkeit bereitete sich das Feuer aus. Innerhalb kurzer<br />

Zeit brannte das gesamte Dreieck. Die Feuerwehr rückte mit<br />

mehren Löschzügen an. Es war das reinste Chaos. Die Feuerwehr<br />

versuchte verzweifelt, den Übergriff des Feuers auf ein Sägewerk,<br />

das hinter dem Kleinbahndamm lag, sowie auf eine<br />

Müllkippe, die in Richtung Linienstraße lag, zu verhindern.<br />

Zum Glück konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden<br />

und Schlimmeres wurde verhindert.<br />

Wir Kinder waren geschockt, fühlten uns aber dennoch so sicher,<br />

dass ich völlig perplex war, als mich die Polizei von zu Hause<br />

holte und zur Vernehmung in die Magdeburger Straße brachte.<br />

Auf der Polizeiwache II ( diese wurde im Krieg zerstört)<br />

bekam ich zuerst eine kräftige Ohrfeige von einem Polizisten,<br />

dann wurde eine Anzeige aufgenommen. Als die Anzeige bei<br />

uns zu Hause auf den Tisch flatterte, rastete meine Mutter aus.<br />

24

Wir hatten in der Küche einen Schemel. Wenn man den etwas<br />

anhob ging ein Schemelbein ab. Und zu genau diesem Schemelbein<br />

griff meine Mutter in ihren Zornesausbrüchen immer.<br />

Es war nach dieser Anzeige nicht die erste Prügel mit<br />

dem Schemelbein, aber eine der schlimmsten Attacken. Aber<br />

ich hatte Erfahrung im „geprügelt werden“ und so war ich<br />

mit einem Satz am Sofa und griff mir ein Kissen, das ich<br />

schützend vor den Kopf hielt. Ich denke, dass mich dieses<br />

Kissen vor schweren Verletzungen gerettet hat, denn meine<br />

Mutter war es in ihrer Rage egal, wo mich das Holz traf. Sie<br />

hätte mir das Gehirn herausgeprügelt.<br />

Rundlaufeisen<br />

Meine anderen Körperteile schienen schon immun gegen die<br />

auf mich einprasselnden Schläge zu sein. Der Schmerz der<br />

Hiebe war nach kurzer Zeit vergessen, aber was mir wirklich<br />

lange wehtat, das war die Geldstrafe. Zur Beschaffung des<br />

Geldes hatten wir uns eine besondere Methode ausgedacht.<br />

Am Rande der Kleinbahn hatte der Schrotthändler Gebhard<br />

ein Lager, in dem er den Schrott sortierte und verlud. Seine<br />

Hauptgeschäftsstelle hatte er allerdings in der Neuendorferstraße.<br />

Da der Chef nicht immer im Lager war, sammelten wir<br />

kurzerhand dort einen Handwagen voll und verkauften diesen<br />

in seinem Hauptgeschäft in der Neuendorferstraße. Natürlich<br />

in größeren Abständen, um uns nicht verdächtig zu machen.<br />

Diese Aktion nannten wir unser „Rundlaufeisen“. Aber eines<br />

Tages erwischte uns der alte Gebhard doch. Da das Schrottlager<br />

nur knapp 4 m oberhalb der Wiesen am Jakobsgraben und<br />

nur ca. 200 Meter von unserer Badestelle lag, flüchteten wir<br />

automatisch in diese Richtung. Unser Ziel war das Wasser.<br />

Wir wussten, dass er uns nicht schwimmend verfolgen würde.<br />

Dennoch rannte Gebhard mit der Peitsche in der Hand hinter<br />

uns her. Zwei von uns erwischte er noch mit einem Schlag. Einer<br />

25

der Jungs war ich. Als wir aber mit einem Hechter sicher im<br />

Wasser waren, waren wir wieder mutig genug, um ihm eine<br />

lange Nase zu drehen. Aber der Peitschenschlag hatte wehgetan,<br />

und so schworen wir Rache.<br />

Im Laufe der Zeit hatten wir heraus, wann Gebhard immer<br />

auf seinem Lagerplatz war. Wir kannten seine Gewohnheiten.<br />

So legten wir uns ins hohe Gras, das uns gute Deckung bot,<br />

und warteten geduldig. Dann war es soweit. Gebhard kam<br />

auf die Wiese hinter seinem Lager. Er schaute sich kurz um<br />

und dann ging alles sehr schnell. Er zog seine Hose runter<br />

und ging in die Hocke. Wir zogen unsere Fletschen raus, legten<br />

die Kieselsteine in die Lederlaschen, zogen die Gummi voll<br />

durch und dann – acht mal Feuer frei. Der Hintern bot ein<br />

breites Zielfeld, aber wie das bei einem Zielschießen so ist, ein<br />

fehlgeleiteter Schuss traf wohl sein empfindlichstes Teil, das<br />

da zwischen den Beinen hing, und er kippte plötzlich nach<br />

vorn über. Wir hatten ihm buchstäblich die Beine weggehauen.<br />

Wieder retteten wir uns mit einem Sprung ins Wasser, an<br />

unserem geliebten und vertrauten Gänsewerder.<br />

Die Aktion „Rundlaufeisen“ hatte sich ein für allemal erledigt.<br />

Zudem waren auch die Ferien zu Ende, und ich kam in eine<br />

neue sechste Klasse.<br />

Lehrerschreck<br />

Ich lernte neue Schulkameraden kennen. Da waren ganz schöne<br />

Früchtchen dabei, die nur an Dummheiten dachten. Aber<br />

meine Streiche und Dummheiten spielten sich im normalen<br />

Bereich ab. Das heißt, alles was die Lehrerschaft auf die Palme<br />

brachte, lag in meinem Interesse und inspirierte mich zu<br />

manchem Einfall. Wobei sich nicht jeder Einfall als gute Idee<br />

herausstellte und ohne schmerzliche Folgen für uns blieb.<br />

26

Eine solche schlechte Idee ist mir in besonderer Erinnerung<br />

geblieben. Objekt unserer Tat war das Fräulein Noack. Eine<br />

stark taillierte und äußerst phlegmatische Dame. Sie war tatsächlich<br />

so träge, dass sie nicht einmal den Stuhl, auf den sie<br />

sich zu setzen gedachte, selbst verrückte. Der Primus unserer<br />

Klasse, ein kleiner Schleimer, rückte den Stuhl in jeder Pause<br />

auf den entsprechenden Platz und platzierte präzise Lineal,<br />

Klassenbuch und Rohrstock auf dem Lehrerpult. Damit hatte<br />

der Primus seine Arbeit getan. Wir vier Jungen hatten wieder<br />

einmal Strafarbeit zu verrichten und mussten dazu in der<br />

Pause im Klassenraum verbleiben. Das von uns schon lange<br />

geplante Unheil nahm seinen Lauf.<br />

Schielke und Peters saugten den Rohrstock voll Tinte.<br />

Schuricke und ich platzierten unter die hinteren Stuhlbeine,<br />

handelsübliche und käuflich erworbene Stinkbomben. Um<br />

ein vorzeitiges Zerdrücken durch das Eigengewicht des Stuhles<br />

zu verhindern, falteten wir kleine Stücken Pappe und legten<br />

sie schützend dazwischen. Unsere einzige Sorge war, dass<br />

der Aber diese Sorge war unberechtigt. Fräulein Noack kam,<br />

pflanzte sich behäbig auf den Stuhl - und es stank. Aber nur<br />

sehr dezent, denn leider war eine Stinkbombe nicht geplatzt,<br />

da sie sich verschoben hatte. Dennoch war Fräulein Noack<br />

erzürnt. Sie griff in ihrer Wut zum Rohrstock, holte aus und<br />

donnerte den Rohrstock auf den Lehrerpult.<br />

Beim ersten Hieb war sie geschockt und wir erschreckt. Beim<br />

zweiten Hieb fing ein großes Geschrei an. Die ersten Reihen<br />

waren bis zur Hälfte mit Tinte bespritzt. Aber diesen Effekt<br />

hatten wir weder so geplant noch als Möglichkeit bedacht.<br />

Unser Plan hatte vorgesehen, dass, wenn ein Schüler vor die<br />

Klasse treten musste, um sich seine Bestrafung abzuholen,<br />

dass die Tinte auf den Fußboden spritzen würde.<br />

Die Folgen dieses Streiches bekamen nicht nur wir vier in<br />

brutaler Art zu spüren, sondern auch unsere Familien. Wir<br />

27

ekamen die Prügel und unsere Eltern mussten zahlen. Wir<br />

alle vier musste natürlich unverzüglich zum Direktor. In<br />

dieser Beziehung hatten wir noch Glück. An dem Tag war nur<br />

Herr Senkpiel, der stellvertretende Direktor anwesend. Herr<br />

Senkpiel war von der weltlichen Schule an die Rochow Schule<br />

übernommen worden und lehnte nach wie vor die Prügelstrafe<br />

ab. So blieb uns zumindest diese erste Tracht erspart. Aber<br />

nicht strafende Worte, ein schriftlicher Vorkommnisbericht<br />

und die Mitteilung an die Eltern.<br />

Das Martyrium ging am Tag darauf los. Jeder Lehrer fühlte<br />

sich in seiner Unterrichtsstunde ermächtigt, uns ein paar Rohrstockhiebe<br />

zu verpassen. Einen besonderen Ehrgeiz, entwickelte<br />

dabei unser Erdkundelehrer Erdmann. Wir nahmen an, er ließ<br />

den ganzen Frust seiner Ehescheidung an uns aus.<br />

Das ging mehrere Wochen so. Dann verebbte alles langsam,<br />

und zumindest der Schulalltag wurde für uns wieder normal.<br />

Kleiner Aufschwung<br />

Anders dagegen war es zu Hause. Die Tracht Prügel von meiner<br />

Mutter hatte ich ertragen können, aber nicht ihren vorwurfsvollen<br />

Blick, der mich täglich traf. Dieser Blick schürte tatsächlich<br />

mein schlechtes Gewissen. Er schien zu sagen: „Das Geld<br />

reicht jetzt schon nicht für das Nötigste, wie soll ich den von<br />

dir verzapften Unsinn bezahlen?“ Ich nahm mir fest vor, nie<br />

wieder solchen Unsinn zu verzapfen und von nun an meiner<br />

Mutter zu helfen, dieses Geld zu verdienen. So lungerte<br />

ich also täglich nach Schulschluss in der Hauptstraße vor den<br />

Kaufhäusern Flakowskie, Egege und Kepa herum. Da schon<br />

in meiner Zeit Fahrraddiebstähle keine Seltenheit waren, fragte<br />

ich jeden Fahrradbesitzer, der ins Kaufhaus wollte, ob ich auf<br />

sein Fahrrad aufpassen solle. In einigen Stunden hatte ich dann<br />

zwischen 0,70 RM und 1,20 RM verdient. Meine Mutter freute<br />

sich über jeden Sechser, den ich ihr gab.<br />

28

Als der Herbst kam und die Kastanien und Eicheln von den<br />

Bäumen fielen, kaufte ich mir für 0,20 RM bei Kepa, einem<br />

großen Kaufhaus, eine Leergutkiste. Auf der Müllkippe fand<br />

ich einen Satz Kinderwagenräder, und so baute ich mir einen<br />

kleinen Karren zusammen. Das Sammeln von Kastanien und<br />

Eicheln war ein einträgliches Geschäft, denn die Chaussee<br />

bis Jeserig in Richtung Potsdam war beidseitig mit Bäumen<br />

bestückt. Für einen Zentner Kastanien gab es in der Kirchhofstraße<br />

bei Siegels in der Aufkaufstelle 1,50 RM und für<br />

Eicheln sogar 2,50 RM. Es war eine mühsame und anstrengende<br />

Arbeit. Aber das Gefühl, Geld zu haben, trieb mich an.<br />

Ich wollte wiedergutmachen und meiner Mutter helfen, die<br />

Schuld abzutragen.<br />

Wir steckten in großen finanziellen Schwierigkeiten. Ein<br />

Sprichwort besagt: „Ist die Not am größten, ist dir Gott am<br />

nächsten.“ Und auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin, so<br />

war es doch ein großer Segen, als meine Mutter Arbeit als<br />

Küchenhilfe in der Gaststätte „ Bühnenhaus“ bekam. Endlich!<br />

Die Gaststätte war ein beliebtes Ausflugslokal, das an einer<br />

Dampferanlegestelle lag. Leider steht heute nur noch die Ruine<br />

der einst so schönen Gaststätte. So schön es auch war, dass<br />

Mutter wieder Geld verdiente, für mich hatte das einen erheblichen<br />

Nachteil. Da es von der Gaststätte bis zur Straßenbahnhaltestelle<br />

etwa 3 Kilometer Fußweg waren, der an der Plane<br />

entlang führten, musste ich meine Mutter jeden Abend von<br />

der Arbeit abholen.<br />

Aber auch ich hatte Glück und bekam eine Laufstelle beim<br />

Schuhmachermeister Bosdorf in der Großen Gartenstraße<br />

gegenüber unserer Wohnung. Schuhe von der Kundschaft<br />

abholen, reparieren lassen und wieder zurückbringen. Diese<br />

29

Stelle war allerdings auf 1 bis 2 Stunden täglich beschränkt.<br />

Mein Wochenlohn betrug 1,50 RM plus Trinkgeld.<br />

Fahrrad Marke Eigenbau<br />

Eines Tages kam der Aufruf der NSDAP zu einer Schrottsammlung.<br />

Die Wirtschaft brauchte Stahl, denn es zeichnete<br />

sich ab, dass aufgerüstet wird. Vor den meisten Häusern<br />

lagen Schrotthaufen. Mein Freund Heiner und ich stromerten<br />

durch die Strassen und begutachteten die Haufen. Dabei fiel<br />

uns auf, dass viele gute Fahrradteile dabei lagen. Bei diesem<br />

Anblick kam uns der Gedanke, uns selbst ein Fahrrad zusammenzubasteln.<br />

Die Ausbeute war gut. Hier ein Vorderrad, dort<br />

ein ausgeschlachteter Rahmen usw. Doch es fehlten noch die<br />

Schläuche, Pedalen und diverse Kleinigkeiten. Meine Schulden<br />

waren abbezahlt, und so sammelte ich fleißig weiter Kastanien<br />

und Eicheln und trug weiter fleißig anderer Leute Schuhe hin<br />

und her. Aber diesmal wurde jeder erarbeitete Pfennig in das<br />

Fahrrad investiert. Wir hatten eine sinnvolle Aufgabe für uns<br />

gefunden. Fast täglich bastelten und schraubten wir an den<br />

Räder herum.<br />

Die Beschaffung der fehlenden Teile war nicht allzu schwierig,<br />

denn es gab noch eine zusätzliche Geldquelle. Auch meine<br />

Oma hatte eine Arbeitsstelle im „Caffee Oske“ am Molkenmarkt.<br />

Sie war dort „bloß“ Toilettenfrau. Aber diese Stelle<br />

war eine wahre Goldgrube. Das „ Caffee Oske“ zählte zu den<br />

größten Vergnügungshäusern Brandenburgs. Wo viel getanzt<br />

wird, wird auch viel getrunken, und wo viel getrunken wird,<br />

fordert das menschliche Bedürfnis auch sein Recht. Wer also<br />

musste, musste zahlen. Dies war ein einträgliches Geschäft<br />

für meine Oma. Auch für mich, denn sie spendete mir einiges<br />

Geld für mein Fahrrad.<br />

Oma war auch vom „Deutschen Dorf“ zur Büttelstraße gezogen.<br />

Tante Hilde und Onkel Willi waren schon längere Zeit verhei-<br />

30

atet und hatten ihren eigenen Haustand. Tante Hilde hatte einen<br />

Sohn geboren, der Georg hieß, genau wie sein Vater. Auch<br />

Onkel Willi war Vater geworden. Seine Tochter hieß Eva.<br />

Als die Weihnachtszeit sich näherte, war meine Mutter wieder<br />

ohne Arbeit, denn das Buhnenhaus hatte im Winter geschlossen.<br />

Auch ich musste mir eine neue Erwerbsquelle suchen, denn<br />

der Schuhmacher Bosdorf hatte seine Schusterei in der Großen<br />

Gartenstraße geschlossen und stattdessen ein Schuhgeschäft<br />

in der Jakobsstraße eröffnet.<br />

Mit der Kriegsaufrüstung Deutschlands begann der Handel<br />

zu blühen. In der Stadt Brandenburg wurden neue Werke<br />

gebaut. Zum Beispiel das Opelwerk, das Havelwerk und das<br />

Arado-Flugzeugwerk. Es waren ausschließlich Rüstungsbetriebe,<br />

und um die Betriebe zu bewirtschaften, wurden aus<br />

allen Teilen Deutschlands Arbeiter geworben. Dementsprechend<br />

wurden auch Wohnungen gebaut. So entstanden die Walzwerk-,<br />

die Opel- und die Havelwerksiedlung.<br />

Weihnachten<br />

Als Kind empfand ich Weihnachten in meiner Stadt als die<br />

stimmungsvollste Zeit des Jahres. Die Geschäfte, Kaufhäuser<br />

und Straßen waren festlich geschmückt, und auf allen Plätzen<br />

der Stadt wurden Weihnachtsbäume zum Verkauf angeboten.<br />

Am Trauerberg, in der Nähe unserer Wohnung, hatte Gärtnermeister<br />

Dossow seinen Verkaufsstand für Weihnachtsbäume.<br />

Ich fragte ihn, ob ich helfen durfte, die Bäume aufzustellen.<br />

Er gab mir die Stelle, und ich stellte nicht nur Bäume auf,<br />

sondern ich durfte den Kunden auch die Bäume nach Hause<br />

tragen. Kundschaft gab es genug, und ich bemerkte, dass die<br />

Menschen in einer freudigeren und fröhlicheren Stimmung<br />

als in der restlichen Zeit des Jahres waren. Sie waren gebefreudiger<br />

als sonst, und ich bekam üppige Trinkgelder. Mit einem<br />

31

Teil des Geldes konnte ich meine Mutter unterstützen, denn<br />

es musste immer noch einiges Geld durch meine Dummheit<br />

abgezahlt werden.<br />

Weihnachten bei uns zu Hause war weniger beschaulich. Es<br />

war vielmehr jedes Jahr das Gleiche. Es gab einen kleinen,<br />

von Gärtner Dossow gespendeten Baum und ein Paar hohe,<br />

derbe Schuhe als Geschenk. Die alten Schuhe hatte ich zwei<br />

Jahre, ohne das sie besohlt wurden, getragen. Die Sohle war<br />

mit Eisennägeln beschlagen, und die Hacken hatten einen<br />

hufeisenförmigen Beschlag. Wenn ich im Dauerlauf durch die<br />

Straßen lief, hörte es sich an, als würde ein Pferd galoppieren.<br />

Pimpf<br />

Ich erinnere mich, dass am heiligen Abend auch unser Hauswirt<br />

zu Besuch kam. Er brachte für meine Geschwister Süßigkeiten<br />

und für mich eine Uniform. Es war die Winteruniform<br />

des Jungvolkes. Der Kinder- und Jugendorganisation der<br />

NSDAP. Eine Organisationseinheit der 10 bis 14 jährigen<br />

Jungen. Zu den Mitgliedern des Jungvolkes sagte man auch<br />

Pimpfe.<br />

Die Uniform bestand aus Hose, Jacke und Mütze. Sie war aus<br />

herrlich weichem, schwarzem Wollstoff und ideal für den kalten<br />

Winter. Es war eine stille Eintrittsaufforderung des Hauswirtes<br />

an mich, auch wenn er es nicht aussprach.<br />

Am ersten Weihnachtstag zog ich diese warme und flauschige<br />

Uniform voller Stolz an. Ich wollte meiner Oma einen Besuch<br />

abstatten. Aber an Stelle eines Komplimentes, das ich irgendwie<br />

erwartet hatte, gab sie mir bei meinem Anblick eine schallende<br />

Ohrfeige. Sie raunzte mich an, dass ich mir erst mal was<br />

„Anständiges“ anziehen solle. Ich war verletzt und irritiert,<br />

32

und so ließ ich mich einige Tage erst mal bei meiner Oma<br />

nicht mehr sehen. Zu den Pimpfen ging ich auch nicht.<br />

Alfred ist zurück<br />

In der Schule ging es nicht besonders gut, und ich schlug<br />

mich eher schlecht als recht durch. Immer geradeso, das ich<br />

das Schuljahr nicht noch einmal wiederholen muss. Wie sollte<br />

ich auch bessere Leistungen bringen? Meine Mutter hatte ihre<br />

eigenen Sorgen, und der liebe Alfred, der mittlerweile aus der<br />

Haft entlassen worden war, interessierte sich nicht für mich.<br />

Es war gegenseitige Abneigung!<br />

Wieder begann eine Zeit der Demütigungen. Alfred kam oft<br />

betrunken nach Hause. Dann stritten sich meine Eltern wieder,<br />

meine Mutter bekam wieder Schläge, und anschließend gab<br />

es wieder die Versöhnung im Bett. Dies alles mitzuerleben<br />

traumatisierte mich, und ich dachte mit großer Wehmut an<br />

die ruhige und vergleichsweise glückliche Zeit mit meinem<br />

Vater zurück. Es war schon seltsam, denn ich hasste Alfred<br />

nicht einmal. Auch für meine Mutter empfand ich kein Mitleid.<br />

Vielmehr trieb es mich nur weg. Weg aus der Enge der<br />

Wohnung, weg von der Kühle der Seelen, weg von der kleinlichen<br />

und gewalttätigen Ignoranz der Menschen, die vorgaben,<br />

meine Eltern zu sein.<br />

Freude, Frohsinn und Sauberkeit der Gedanken fand ich bei<br />

meiner Oma, die mich einige Male bei sich aufnahm und mir<br />

ein eigenes Zimmer gab, bei meinem Freund Heiner und<br />

dessen Familie, die mich wie ihr sechstes Kind aufnahmen,<br />

und bei denen ich ein harmonisches Miteinander einer Familie<br />

erleben dufte. Vater Lotsch war eine Seele von Mensch, und<br />

in einem unserer vielen Gespräche stellte sich heraus, dass er<br />

meinen Vater, Wilhelm <strong>Ostwald</strong>, von einer gemeinsamen Arbeit<br />

bei der Reichsbahn kannte.<br />

33

Laufbursche<br />

Das Gefühl der Freiheit empfand ich aber auch bei meinen<br />

Gängen als Laufbursche. Im Frühjahr 1937 bekam ich eine<br />

Laufjungenstelle beim Radiohändler Wendefeuer. Sofort nach<br />

Schulschluss ging es an die Arbeit. Er brachte mir bei, wie<br />

die Batterien aufgeladen werden mussten. Die ersten Radios<br />

wurden noch mittels Detektoren mit Spindeln, Röhren und<br />

Batterien betrieben. Diese Batterien, ähnlich den heutigen<br />

Autobatterien, nur kleiner im Format, wurden zur Kundschaft<br />

gebracht und entladene Batterien abgeholt. Oft fuhren<br />

wir mit seinem alten Hanomag zu den Bauern übers Land,<br />

um Leitungen für die Radios zu installieren. Antennen waren<br />

zur damaligen Zeit noch unbekannt, und so wurde von der<br />

Scheune zum Wohnhaus ein Kabel gespannt, kurz vor dem<br />

Haus ein Kabelstück abgeleitet und fertig war die Antenne.<br />

Diese Arbeit machte mir Spaß, denn ich durfte immer aufs<br />

Scheunendach klettern und das Kabel befestigen. Für diese<br />

akrobatischen Leistungen bekam ich meist nicht nur Lob,<br />

sondern auch ein deftiges Essen und manchmal auch ein paar<br />

Pfennige.<br />

Aber es gab etwas an der Arbeitsstelle, das mir ganz und gar<br />

nicht behagte. Nach meinem Feierabend gegen 18 Uhr forderte<br />

mich die Frau von Wendfeuer wiederholt auf, für sie<br />

Einkäufe zu erledigen. Ich tat es nur widerwillig, und nach<br />

einigen Monaten schmiss ich diese Stelle hin und wollte mir<br />

eine andere Stelle als Laufjunge suche. Das war allerdings gar<br />

nicht so einfach, denn diese Stellen waren begehrt, und ich<br />

war nicht der einzige Junge in der Stadt, der Geld verdienen<br />

wollte. Zu dieser Zeit hatte ich endlich die Schulden für den<br />

dummen Streich bei meiner Mutter abgezahlt. Zudem hatten<br />

meine Mutter und Alfred Arbeit, und so gab es für den Moment<br />

keine Sorgen.<br />

34

Rache am Gärtner<br />

Eine zeitlang ging ich mit meiner Clique wieder auf Tour. Das<br />

Breite Bruch und die Gärten waren unsere Ziele. Aber es ging<br />

alles gemäßigter zu, denn Streiche mit Folgen blieben aus.<br />

Nur einmal rasteten wir noch aus. Gärtner Kraatz hatte eine<br />

Gärtnerei am Trauerberg. Diese war hinter seinem Wohnhaus<br />

in Richtung Gänsewerder. Im Garten am Ende der Gewächshäuser<br />

standen die schönsten und besten Obstbäume. Als wir<br />

mal wieder den Garten „besuchten“, muss er bereits auf der<br />

Lauer gelegen haben. Wir sprinteten wie die Verrückten<br />

davon, aber unser Kleinster war nicht schnell genug. Kraatz<br />

bekam ihn am Genick zu fassen und schleifte ihn durch ein<br />

ein Meter hohes Brennnesselfeld. Der Kleine schrie wie am<br />

Spieß, denn er war, wie wir alle, nur mit einer kurzen Hose<br />

bekleidet. Wir konnten nicht helfen und mussten das Trauerspiel<br />

mit ansehen. Unser Kleiner sah aus wie eine reife Erdbeere,<br />

und wir schworen Rache.<br />

Kraatz hatte etwas abseits der Gärtnerei ein ca. 400 m² großes<br />

Gladiolenfeld. Dieses Feld lag etwa einen Meter unterhalb<br />

eines Weges und war deshalb gut einsehbar. Mit unseren<br />

Fletschen und Kieselsteinen bewaffnet zogen wir los zum<br />

Übungsschießen. Ziel waren natürlich die Gladiolen. Als ein<br />

idealer Treffer galt die Platzierung des Steines unterhalb der<br />

Blüte, So dass der Blütenkopf abknickte. Aber auch ein Treffer<br />

direkt auf die Blüten zählte als Erfolg. Die Schlacht war<br />

erfolgreich gewonnen, denn die meisten Gladiolen büßten<br />

ihre Pracht ein. Natürlich blieben wir nicht unerkannt, und so<br />

gab es für uns als Nachspiel eine Tracht Prügel zu Hause, und<br />

wieder einmal eine finanzielle Strafe.<br />

Aber ein Gutes hatte diese Sache doch. Auch der Gärtner<br />

wurde wegen Körperverletzung angezeigt und musste eine<br />

Geldstrafe bezahlen. Unser Kleiner war gerächt. Aber dies<br />

35

war mein letzter erwähnenswerter Streich. Danach versuchte<br />

ich mich in verschiedenen sportlichen Disziplinen, um meine<br />

Freizeit sinnvoll zu gestalten. Versuchsweise ging ich zum<br />

Training der Turner in die Hammerstraße. Bockspringen und<br />

Barrenübungen gingen ja noch, aber als ich es an den Ringen<br />

versuchen sollte, da war es aus mit meinem Können. Ich hing<br />

an den Ringen wie ein nasser Sack. Turnen war kein Sport für<br />

mich, denn ich war viel zu schwer.<br />

36

Vorkriegsjahr und Kriegsbeginn, Radsport und<br />

Lehre (1938 – 1940)<br />

Das Haus, in dem wir lebten<br />

Frau Imme (li.) und meine<br />

Schwiegermutter<br />

Im Hinterhaus, in dem wir wohnten,<br />

lebten vier Mietparteien. Es<br />

war ein freundliches und ruhiges<br />

Miteinander. Unser linker Nachbar<br />

im Parterre, Herr Baron, stolzierte<br />

immer in seiner SA-Uniform<br />

umher. Arbeiten habe ich ihn nie<br />

gesehen. Im ersten Weltkrieg war<br />

er in russische Gefangenschaft geraten,<br />

hatte sich aber nach seiner<br />

Entlassung eine Russin mitgebracht<br />

und geheiratet. Anna, so<br />

hieß sie, war trotz ihrer Robustheit<br />

eine sehr hübsche und freundliche<br />

Frau. Sie hatte schöne, lange,<br />

schwarze Haare, die ihr bis zum<br />

Gesäß reichten. Manchmal hatte sie die Haare auch zu einem<br />

wuchtigen, schönen Dutt gebunden. In besonderer Erinnerung<br />

ist mir geblieben, dass sie immer barfuss lief. Sogar im<br />

Winter, wenn sie im Hof die Wäsche aufhing.<br />

Mieter Imme wohnte eine Treppe links und hatte einen Sohn,<br />

der Erwin hieß und vier Jahre älter als ich war. Bei Immes war<br />

immer Frohsinn und Heiterkeit. Oft trällerten sie die schönsten<br />

Lieder. Seine Tätigkeit als Korbmacher konnte er zu Hause<br />

ausüben. Vielleicht war das das Geheimnis des steten Frohsinns.<br />

Der Sonntag war immer Angeltag für Herrn Imme. Er<br />

nahm mich oft mit, doch nicht nur zum Angeln. Ich musste<br />

ihn immer im Kahn bis zur Angelstelle rudern.<br />

37

Meist musste ich<br />

ihn mit seinem<br />

Kahn zur Krakauer<br />

Schleuse<br />

rudern. An der<br />

Stelle, an der wir<br />

angelten, war<br />

ein Sägewerk.<br />

Am Ufer der<br />

Havel lagen die<br />

Baumstämme zu<br />

Flössen zusammengebunden.<br />

Beim Angeln<br />

Zwischen diesen Stämmen tummelten sich ganze Schwärme<br />

von Rotfedern, und man konnte sie fast mit der Hand fangen.<br />

Es waren schöne Zeiten, in denen ich wohl glücklich war.<br />

Frau Arnswald (2.v.l.), daneben: Inge<br />

Arnswald, Frau Imme, Herr Imme,<br />

außerdem Freunde der Familie<br />

38<br />

Zu meiner großen Freude<br />

hatte ich bald wieder eine<br />

Stelle gefunden. Diesmal<br />

war es bei Herrn Lauzius<br />

in der Hauptstraße, Ecke<br />

Packhofstraße. (Heute ist die<br />

Firma Biedermeier Inhaber).<br />

Herr Lauzius führte ein Tapeten-<br />

und Linoleumgeschäft.<br />

Er selbst war ein<br />

hochgewachsener, lediger<br />

Mann, der immer korrekt gekleidet<br />

war. Ich bewunderte<br />

immer seine Wandlungsfähigkeit.<br />

Wenn wir zur Kundschaft<br />

fuhren, um Linoleum<br />

zu verlegen, trug er immer<br />

einen Arbeitsanzug und war

nicht der Chef, sondern Facharbeiter und Lehrmeister. Er hatte<br />

in der Paulinenstraße ein kleines Haus, in dem er mit seiner<br />

netten Schwester zusammenlebte. Die Arbeit war körperlich<br />

schwer und der Verdienst mit 3,- RM pro Woche gering. Aber<br />

ich blieb bei ihm bis zum Frühjahr 1938, bis meine Schulzeit<br />

zu Ende ging. Herr Luzius bot mir auch die Lehrstelle als Verkäufer<br />

in seinem Geschäft an, aber dazu hatte ich absolut keine<br />

Lust.<br />

Die ausgefallene Konfirmation<br />

Einige Ereignisse des Jahres 1938 stimmten mich nachdenklich<br />

und machten mich traurig, aber auch wütend. 1938 sollte<br />

das Jahr meine Konfirmation sein. Unter großen finanziellen<br />

Anstrengungen hatte meine Mutter alles Notwendige bereits<br />

besorgt. Ich war vollständig mit Schuhen, Anzug und Hut<br />

ausgestattet. Doch vier Wochen vor dem Fest sollte ein Vorkommnis<br />

alles anders kommen lassen. Auch wenn ich mich<br />

nicht mehr an Streichen mit schweren Folgen beteiligte, war<br />

ich doch mit meinen knapp 15 Jahren zu keinem Musterschüler<br />

mutiert. Kleine Streiche machten immer noch Spaß.<br />

Auch der Religionsunterricht war keine streichfreie Zone.<br />

Unser Religionsunterricht wurde im Pfarrhaus der Katharienkirche<br />

durchgeführt. Wir Schüler saßen in einer Reihe hintereinander<br />

auf ganz normalen Stühlen. Vor mir saß ein Junge, der<br />

eine Trachtenjacke trug, wie man sie in Bayern trägt. Trachtenjacken<br />

waren in der Hitlerzeit große Mode. Ich öffnete also<br />

die Hirschhornknöpfe am hinteren Steg der Jacke. Dann band<br />

ich die Stegenden an der Querleiste des Stuhles an. Als der<br />

Schüler zur Beantwortung einer Frage des Pfarrers aufstehen<br />

wollte, hob er den Stuhl mit großem Gepolter mit an. Pfarrer<br />

Schubert war schnell klar, wer der Verursacher des Streiches<br />

war. Er orderte mich nach vorn und gab mir ohne Vorwarnung<br />

mehrere schmerzhafte Ohrfeigen. Züchtigungen und<br />

39

Prügel war ich ja von zu Hause gewohnt. Wenn ich für mich<br />

selbst eingestand, dass ich über ein Ziel hinausgeschossen<br />

war, dann ertrug ich Prügel stets klaglos. Doch fühlte ich mich<br />

zu Unrecht und über Maßen bestraft, dann wurde ich rebellisch.<br />

So war es auch in diesem Fall. Ich fand die Strafe zu hart<br />

und fühlte mich gedemütigt.<br />

Das konnte doch nicht Gottes Art sein. In den vier Jahren<br />

Religionsunterricht in der Rochow-Schule hatte ich Gottes<br />

Wort anders verstanden. In meinem Zorn griff ich das<br />

Gebetsbuch, das auf dem Pfarrerpult lag, und schleuderte<br />

es in Richtung Pfarrer, in der festen Absicht, ihn am Kopf zu<br />

treffen. Doch ich verfehlte ihn und das Gebetbuch traf eine<br />

Engelsfigur, die auf einer kleinen Konsole an der Wand stand.<br />

Sie wurde das unschuldige Opfer meiner Wut. Der Pfarrer<br />

beschimpfte mich als Gotteslästerer und verwies mich sofort<br />

des Pfarrhauses.<br />

Zu Hause war die Hölle los. Auch hier wieder Prügel und<br />

Gezeter. Meine Mutter bettelte förmlich beim Pfarrer um<br />

meine Teilnahme an der Konfirmation. Aber vergebens.<br />

Dennoch ging ich am Tag der Feier in die Kirche und schaute<br />

mir die Zeremonie an. Ich fand alles sehr festlich, aber es bewegte<br />

mich in keiner Weise. Aber als da saß, dachte ich an all<br />

die Prügel, die ich bekommen hatte, und an die Worte meiner<br />

Oma: „Lass mal Großer. Auch ohne Gottessegen kann der<br />

Lebensweg gut oder schlecht sein. Bleibe nur so wie du bist,<br />

vor allem anständig.“<br />

Die Progrome<br />

Man kann lapidar sagen, dass die Ereignisse der Pogromtage<br />

so unerfreulich wie das Wetter in dieser Zeit waren. Doch<br />

wogegen Wetter nur unerfreulich sein kann, waren die Tage<br />

der Pogrome unmenschlich und verabscheuenswert. Die SA<br />

40

wütete wie eine Räuberbande in der Stadt. Juden wurden wie<br />

Vieh aus den Häusern getrieben und auf LKW’s gejagt. Die<br />

Geschäfte und Firmen der Juden wurden geplündert und<br />

zerstört. Aber keiner rührte die Hände, um diesen Menschen<br />

zu helfen. Aber ich sah sehr wohl Frauen und auch Männer,<br />

die weinten vor Wut oder Hilflosigkeit. Denn jeder Versuch<br />

zu helfen, bedeutet mit Sicherheit, selbst eingesperrt zu werden.<br />

Auch im Nachbarhaus, in der Großen Gartenstraße Nr. 7, wurden<br />

die Familie Papendick mit<br />

ihrem Sohn Joshi, mit dem<br />

ich des Öfteren gespielt<br />

hatte, und der Tuchhändler<br />

Wollenweber, bei dem man<br />

Anschreiben oder auf Abzahlung<br />

kaufen konnte, Opfer<br />

dieser Verfolgung.<br />

In der Familie gab es ebenfalls<br />

ein trauriges Ereignis.<br />

Meine Tante Charlotte,<br />

Tante Charlotte<br />

Onkel Willis Frau, starb an<br />

Schwindsucht. Sie war eine<br />

so hübsche junge Frau mit<br />

blonden, lockigen Haaren<br />

und einer Pfirsichhaut. Ich<br />

glaube, ich war heimlich in<br />

sie verliebt, ohne dass es mir<br />

bewusst war, denn ich bewunderte sie sehr. Oft hatte ich mich<br />

gefragt, wie mein Onkel solch’ eine Frau hatte bekommen<br />

können. Er hatte das Aussehen eines Boxers. Aber ich wusste<br />

auch, dass er sie auf Händen getragen hatte.<br />

41

Der Ernst des Lebens<br />

Der sogenannte Ernst des Lebens begann, denn mein Freund<br />

Heiner und ich mussten auf Lehrstellensuche gehen. Meine<br />

Mutter wollte unbedingt, dass ich aufs Land als Knecht gehe.<br />

Doch da funkte meine Oma dazwischen. Sie fauchte meine<br />

Mutter an: “Wir sind doch nicht in die Stadt gezogen, damit<br />

einer unserer Kinder oder Enkel wieder ein Knechtsein erlebt.“<br />

Heiner und ich hatten gehört, dass in der Elisabethhütte und<br />

in der Schiffswerft „Wiemann“ Lehrlinge gesucht wurden.<br />

Wir bewarben uns beide und hatten enormes Glück. Wir bekamen<br />

beide eine Lehrstelle als Former in der Elisabethhütte.<br />

Als ich meiner Mutter den Vertrag zur Unterschrift vorlegte,<br />

kam es wieder zu einem großen Krach, denn meine Mutter<br />

weigerte sich, mir ihre Unterschrift zu geben. Ich ahnte, dass<br />

Bergemann die Ursache für ihre Verweigerung war. Er wollte<br />

unbedingt, dass ich eine Lehrstelle außerhalb Brandenburgs<br />

annahm, denn dann wäre er mich losgewesen.<br />

Da ich die Lehrstelle unbedingt haben wollte, unterschrieb<br />

ich den Vertrag mit dem Namen meiner Mutter selbst. Strafrechtlich<br />

war das wohl Urkundenfälschung, moralisch war es<br />

aber ein Notstand. Natürlich hatte meine Mutter den Betrug<br />

herausgefunden und tobte wie immer umher. Aber sie ließ den<br />

Schwindel auch nicht auffliegen. Ich konnte die Lehre antreten.<br />

Bis sich der Ärger zu Hause gelegt hatte, nahm mich Oma<br />

einige Tage bei sich auf. Das Abschlusszeugnis, das ich<br />

bekam, war nicht berauschend, aber für meinen neuen Lebensabschnitt<br />

reichte es.<br />

42

Lehrbeginn und Radsport<br />

Am 1. April 1938 trat ich, gemeinsam mit meinem Freund<br />

Heiner, meine Lehre als Metallformer in der Elisabethhütte<br />

der Firma Wiederholz an. Im ersten Lehrjahr hatten wir einen<br />

alten, grummeligen Lehrgesellen, der uns ganz schön auf Trab<br />

brachte, betreffs Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz.<br />

Aber er war ein guter Lehrgeselle, der uns viel beibrachte. Die<br />

Arbeit eines Formers war eine körperlich schwere Arbeit, und<br />

als Lehrling verdiente ich für diese Knüppelei gerade einmal<br />

5,- RM in der Woche. Von den alten Formern und Hilfsarbeitern<br />

bekamen Heiner und ich Spitznamen verpasst. Heiner wurde<br />

auf Grund seiner wulstigen Lippen Negus gerufen. Mich riefen<br />

sie immer Tommi. Weshalb, ist mir ein ewiges Rätsel geblieben.<br />

Mit Beginn der Lehre wurden wir auch verpflichtet,<br />

der damaligen Gewerkschaft „Arbeitsfront“ und der Hitlerjugend<br />

beizutreten. Für den Eintritt in die Hitlerjugend gab es<br />

für uns keine politischen Motive. Aber für unsere sportlichen<br />

Ambitionen beim Radsport sollte uns das Vorteile bringen.<br />

Heiner und ich hatten uns entschlossen, in der Freizeit aktiv<br />

Radsport zu betreiben. Wir traten dem Sportverein Havel 08<br />

bei, der seinen Sitz in der Brielower Landstraße hatte. Dieser<br />

Sportverein war die Hochburg des Radsportes in Brandenburg.<br />

Die Stadt hatte einige Größen des deutschen Radsportes<br />

hervorgebracht. Einer der Radsportgrößen der Stadt wohnte<br />

sogar in meiner Straße. Er hieß Richard Drange und war in<br />

den Brennabor-Werken als Kontrolleur beschäftigt. Er war<br />

ein sogenannter Halbprofi. Die Brennabor-Werke stellten ihm<br />

die Räder zur Verfügung, und er konnte auch während der<br />

Arbeitszeit trainieren. Er war unser Idol und wohl auch der<br />

Auslöser für unser großes Interesse am Radsport.<br />

Wenn an Sonntagen Radrennen in der Stadt ausgetragen<br />

wurden, kamen Rennfahrer aus den verschiedensten Städten<br />

43

am Hauptbahnhof an. Ich erinnere mich an einen Sonntag, als<br />

unsere Helden nach Brandenburg kamen. Sie hießen Thoma<br />

und Schadebroth. Wir waren begeisterte Fans der beiden. Wir<br />

durften ihre Räder tragen und sie während des Rennens betreuen.<br />

Der erste Schritt<br />

Bei einer anderen Sportveranstaltung wurde der „Erste<br />

Schritt“ ausgetragen. Das bedeutete, dass jeder Jugendliche,<br />

der ein Rad besaß, egal was für einen Schinken, sich seine ersten<br />

Lorbeeren verdienen konnte. Dazu mussten fünf Runden<br />

gefahren werden. Heiner hatte Pech, denn bei ihm sprang<br />

die Kette ab. Wäre ihm dies nicht passiert, wäre er vermutlich<br />

Erster geworden. Denn in allen späteren Rennen war er<br />

immer der beste Sprinter. Aber bei diesem ersten Rennen<br />

wurde ich Erster. Ich bekam eine Siegerschleife in die Hand<br />

gedrückt und sollte eine Ehrenrunde fahren. Ich war sehr stolz<br />

auf diesen Sieg, aber auch mächtig aufgeregt, mich vor Publikum<br />

präsentieren zu müssen. Dennoch schwang ich mich<br />

voller Freude auf mein Rad und winkte mit der Schleife dem<br />

Publikum zu. Doch als ich wenig später meine Hand mit der<br />

Schleife senkte gab es plötzlich eine Ruck, und ich verspürte<br />

einen so heftigen reißenden Schmerz in meiner Hand, dass<br />

ich im ersten Moment dachte, sie würde mir abgerissen werden.<br />

Natürlich ging ich zu Boden, und es dauerte noch einige<br />

Sekunden, bis ich realisiert hatte, weshalb die Massen sich vor<br />

Lachen bogen und warum ich auf dem Boden lag. Die Schleife<br />

hatte sich beim Senken der Hand im Kettenkasten verfangen<br />

und mich so umgerissen. Eben war ich noch der strahlende<br />

Sieger, der sich nun durch eine Unachtsamkeit lächerlich<br />

gemacht hatte. Ich schämte mich sehr und wollte nur weg von<br />

der voll Häme grölenden Masse. Das war meine erste Erfahrung<br />

mit dem Radsport.<br />

44

Erste Begegnung<br />

Der Sommer 1938 war heiß, und ich hatte Urlaub. Um der<br />

Hitze zu entfliehen, ging ich gemeinsam mit meiner Mutter<br />

und meinen Geschwistern am Gänsewerder baden. Wobei<br />

meine Mutter nie baden ging. Sie saß auf der Wiese und erzählte<br />

mit den anderen Frauen. Wir Kinder hingegen tollten<br />

im und am Wasser herum, bauten Sandburgen und lernten<br />

uns auf diese Weise kennen. Hier am Gänsewerder lernte ich<br />

auch Inge Arnswald kennen.<br />

Inge zur Konfirmation 17 Jahre alt<br />

Sie fiel mir auf, weil mich ihre natürliche, offene und für ein<br />

Mädchen der damaligen Zeit auch recht burschikose Art beeindruckte.<br />

Nach Brandenburger Mundart hätte man sie als<br />

kesse Bolle bezeichnet. Ich war erstaunt zu hören, dass sie<br />

45

schon einige Male bei uns im Haus in der Großen Gartenstraße<br />

war. Denn ihr Vater und Herr Imme arbeiteten in<br />

derselben Fabrik. Das wir uns bis zu diesem Tag nicht begegnet<br />

sind, ist nicht verwunderlich, denn ich war ja tagsüber auf<br />

Arbeit, und sie ging noch zur Schule.<br />

Seit diesem Tag trafen wir uns öfter, wenn ihre Eltern bei Immes<br />

zu Besuch waren. Dann saßen wir auf der Treppe vor dem<br />

Haus und unterhielten uns stundenlang. Worüber, das weiß<br />