4. Das Radio

4. Das Radio

4. Das Radio

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>4.</strong> <strong>Das</strong> <strong>Radio</strong><br />

<strong>4.</strong>1 <strong>Das</strong> Übertragungsprinzip<br />

Der Frequenzbereich der menschlichen<br />

Stimme liegt etwa zwischen 20 Hz und 20<br />

000 Hz. Hierbei handelt es sich größtenteils<br />

um eine Niederfrequenz, die sich nicht zur<br />

Übermittlung durch elektromagnetische<br />

Wellen eignet. Deren Einsatz ist erst ab<br />

mehreren kHz (15 kHz und höher) sinnvoll,<br />

also im Hochfrequenzbereich.<br />

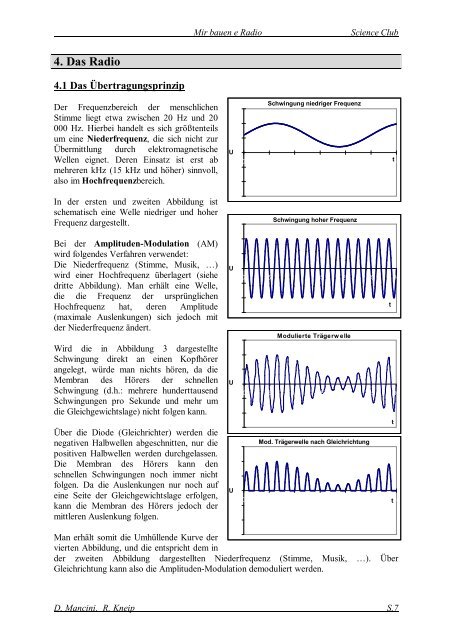

In der ersten und zweiten Abbildung ist<br />

schematisch eine Welle niedriger und hoher<br />

Frequenz dargestellt.<br />

Bei der Amplituden-Modulation (AM)<br />

wird folgendes Verfahren verwendet:<br />

Die Niederfrequenz (Stimme, Musik, …)<br />

wird einer Hochfrequenz überlagert (siehe<br />

dritte Abbildung). Man erhält eine Welle,<br />

die die Frequenz der ursprünglichen<br />

Hochfrequenz hat, deren Amplitude<br />

(maximale Auslenkungen) sich jedoch mit<br />

der Niederfrequenz ändert.<br />

Wird die in Abbildung 3 dargestellte<br />

Schwingung direkt an einen Kopfhörer<br />

angelegt, würde man nichts hören, da die<br />

Membran des Hörers der schnellen<br />

Schwingung (d.h.: mehrere hunderttausend<br />

Schwingungen pro Sekunde und mehr um<br />

die Gleichgewichtslage) nicht folgen kann.<br />

Über die Diode (Gleichrichter) werden die<br />

negativen Halbwellen abgeschnitten, nur die<br />

positiven Halbwellen werden durchgelassen.<br />

Die Membran des Hörers kann den<br />

schnellen Schwingungen noch immer nicht<br />

folgen. Da die Auslenkungen nur noch auf<br />

eine Seite der Gleichgewichtslage erfolgen,<br />

kann die Membran des Hörers jedoch der<br />

mittleren Auslenkung folgen.<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

Schwingung hoher Frequenz<br />

U0.0<br />

0<br />

-0.5<br />

5 10 15 20 25 30<br />

Man erhält somit die Umhüllende Kurve der<br />

vierten Abbildung, und die entspricht dem in<br />

-1.5<br />

der zweiten Abbildung dargestellten Niederfrequenz (Stimme, Musik, …). Über<br />

Gleichrichtung kann also die Amplituden-Modulation demoduliert werden.<br />

D. Mancini, R. Kneip S.7<br />

1.5<br />

1.0<br />

0.5<br />

U0.0<br />

-0.5<br />

-1.0<br />

-1.5<br />

1.5<br />

1.0<br />

0.5<br />

-1.0<br />

-1.5<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

U 0<br />

-1<br />

-1.5<br />

Schwingung niedriger Frequenz<br />

0 5 10 15 20 25 t30<br />

Modulierte Trägerwelle<br />

0 5 10 15 20 25 30<br />

-0.5<br />

1.5<br />

1<br />

0.5<br />

U<br />

0<br />

-0.5<br />

-1<br />

Mod. Trägerwelle nach Gleichrichtung<br />

0 5 10 15 20 25 30<br />

t<br />

t<br />

t

<strong>4.</strong>2 Die einfachsten Schaltungen<br />

Übersicht über die gängigen Frequenzverteilungen:<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

Wellenlänge Frequenz<br />

Langwellen (LW) ca. 2 000 m bis 1 000 m ca. 150 kHz bis 300 kHz<br />

Mittelwellen (MW) ca. 600 m bis 200 m ca. 500 kHz bis 1 500 kHz<br />

Kurzwellen (KW) ca. 100 m bis 10 m ca. 3 MHz bis 20 MHz<br />

Ultrakurzwellen (UKW) ca. 10 m bis 1m ca. 30 MHz bis 300 MHz<br />

Einfach nachzuweisende Sender liegen im Langwellenbereich. In<br />

unserer näheren Umgebung ist der stärkste Sender RTL bei 236 kHz.<br />

In der einfachsten Schaltung, die das Empfangen von <strong>Radio</strong>-Sendern<br />

ermöglicht, benötigt man nur eine Antenne, eine Diode und einen<br />

Hörer. Eine Energiequelle (z.B. eine Batterie) ist nicht erforderlich, da<br />

die Energie zum Bewegen der Membran des Hörers ausschließlich<br />

über die Antenne empfangen wird (also vom Sender stammt).<br />

Notwendig, um in diesem Fall überhaupt etwas zu hören, ist eine<br />

möglichst lange Antenne (10 … 30 m) und ein Sender in der Nähe des<br />

Empfängers. Nicht vergessen: Masse-Anschluss z.B. an einer<br />

Heizung! Nachteile der Schaltung sind:<br />

• Es kann keine Auswahl zwischen Sendern getroffen werden. Alle<br />

(starken) Sender können gleichzeitig empfangen werden.<br />

• Sehr geringe Lautstärke!<br />

Werden ein Kondensator und eine Spule zusätzlich<br />

benutzt, kann die Resonanzfrequenz auf die<br />

Sendefrequenz abgestimmt werden. Eine selektive<br />

Auswahl an Sendern ist prinzipiell möglich. Die<br />

Abstimmung kann über einen Drehkondensator oder<br />

über das Einführen eines Ferrit-Kerns in die Spule<br />

erreicht werden. Mit dem hier dargestellten Aufbau<br />

sind jedoch nur wenige Sender zu empfangen; in<br />

unserer Gegend wäre das RTL bei etwa f = 235 kHz.<br />

Mit einem Luftdrehkondensator (aus einem alten<br />

<strong>Radio</strong> ausgebaut) konnten zwei Sender getrennt<br />

werden (RTL: 236 kHz und xxx: 180 kHz).<br />

D. Mancini, R. Kneip S.8

<strong>4.</strong>3 Unser erstes <strong>Radio</strong><br />

Wickeln der Spule<br />

• Etwa 10 cm vom lackierten Draht<br />

sollen zum Anschließen an die<br />

Schaltung vorgesehen werden;<br />

• Draht (siehe erste Abbildung) durch<br />

die beiden kleinen Öffnungen führen<br />

(sicherheitshalber auch zweimal);<br />

somit wird ein Herausrutschen des<br />

Drahtes während des Aufwickelns<br />

vermieden;<br />

• Draht durch z.B. Drehen des<br />

Plastikrohres möglichst gleichmäßig<br />

aufwickeln, bis man etwa 150<br />

Wicklungen hat;<br />

• Draht wiederum (zweimal) durch die<br />

beiden Öffnungen führen, um ein<br />

Verrutschen des Drahtes auf der<br />

fertigen Spule zu verhindern;<br />

• Mit einem Cutter ist die Isolierung an<br />

den beiden Enden (auf einigen cm<br />

Länge) des Drahtes herabzukratzen.<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

Will man den Aufwand des Selbstwickelns einer Spule vermeiden, kann auch eine<br />

Induktivität benutzt werden. Hierzu sind in den zwei Abbildungen der Seite 11 die<br />

Schaltungen einmal mit Spule, einmal mit Induktivität schematisch dargestellt.<br />

Zum Aufbau der Schaltung: Schrauben mit Unterlegscheiben zu 2/3 einschrauben,<br />

Drahtenden biegen und unter die Unterlegscheiben legen; Schrauben festziehen und darauf<br />

achten, dass die Drähte eine gute elektrische Verbindung untereinander haben.<br />

D. Mancini, R. Kneip S.9

Aufbauschritte für die erste Schaltung<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

1 – 2: Plastikrohr mit selbstgewickelter Spule<br />

alternativ: 1a – 2a: Induktivität 320 μH<br />

3 – 4: Kondensator 1500 pF<br />

3 – 6 und 4 – 5: Draht für Verbindung zur Masse bzw. zur Antenne<br />

3 – 7: Draht<br />

4 – 8: Ge-Diode<br />

7 – 8: Widerstand 100 kΩ<br />

an 5: Befestigung der Antenne<br />

an 6: Befestigung des Drahtes, der z.B. mit der Heizung (Erde)<br />

verbunden wird.<br />

Parallel zum Widerstand wird der Hörer angeschlossen.<br />

Bei einer Antennenlänge von etwa 10 m ist ein Sender zu hören. Die Werte vom Kondensator<br />

und der Spule wurden für die Frequenz von 235 kHz optimiert. Um den Schwingkreis für<br />

andere Frequenzen zu optimieren, kann der Kondensator durch einen Drehkondensator ersetzt<br />

werden. Alternativ bietet sich auch an, die Induktivität der Spule durch das Einführen eines<br />

Ferrit-Kerns (z.B. aus einem alten <strong>Radio</strong>) zu verändern.<br />

Um eine größerer Lautstärke zu erreichen kann man das nachgewiesene Signal über einen<br />

Transistor verstärken.<br />

Aus Sicherheitsgründen soll keine Antenne bei Unwettergefahr im Freien aufgehängt<br />

werden (Gefahr des Blitzeinschlags)!<br />

D. Mancini, R. Kneip S.10

Einfache Schaltung mit selbstgewickelter Spule:<br />

Einfache Schaltung mit Induktivität:<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

D. Mancini, R. Kneip S.11

<strong>4.</strong>4 Verstärkung über einen Transistor<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

Die bereits aufgebaute Schaltung kann verbessert werden, indem über einen Transistor das<br />

Ausgangssignal verstärkt wird.<br />

<strong>Das</strong> schwache Signal am Widerstand wird (über einen Kondensator) zur Basis des Transistors<br />

geführt. Hier erfolgt dann die Verstärkung (Prinzip: siehe Seite 6). Am Drehpotentiometer<br />

kann die Betriebsspannung am Transistor nach Fertigstellung der Schaltung eingestellt<br />

werden. Um das Zusammenbauen zu vereinfachen, ist die Basis des Transistors bereits mit<br />

der Mittenanzapfung des Drehpotentiometers verlötet.<br />

Aufbauschritte für die erweiterte Schaltung:<br />

8 – 9: Verbindungsdraht<br />

9 – 11: Kondensator xxx nF<br />

7 – 10: Verbindungsdraht<br />

an 10: Emitter, Potentiometer (Mittenanschluss), Draht von 7 und Draht<br />

zum – Pol der Batterie; darauf achten, dass diese 4 Drähte durch<br />

eine Schraube leitend miteinander verbunden sind.<br />

an 11: zweiter Draht vom Potentiometer und Kondensator festschrauben<br />

an 13: dritter Draht vom Potentiometer<br />

13 – 14: Widerstand 47 kΩ<br />

an 14: + Pol der Batterie und Hörer befestigen<br />

an 12: Befestigung des Kollektoranschlusses und des Hörers<br />

15: kann benutzt werden um Potentiometer besser zu halten<br />

D. Mancini, R. Kneip S.12

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

Letzter Schritt: Masse und Antenne befestigen,<br />

und ein Sender müsste über das selbstgebaute <strong>Radio</strong> zu empfangen sein … Viel Spaß.<br />

Mit dieser Schaltung kann weiter experimentiert werden:<br />

• Die Schaltung über einen Transformator und einen kleinen (niederohmigen) Lautsprecher<br />

erweitern;<br />

• Kondensator 1500 pF durch einen Drehkondensator (z.B.:Luftdrehkondensator aus altem<br />

<strong>Radio</strong>) ersetzen;<br />

• Spule mit mehreren Anzapfungen herstellen, um unterschiedliche Induktivitäten zu<br />

erhalten;<br />

• passende Spulen und Kondensatoren verwenden um andere Frequenzbereiche zu erreichen;<br />

• und vieles mehr, siehe z.B. Internet-Links.<br />

Zum Testen der Schaltungen ist ein Oszilloskop von großem Vorteil<br />

5. Internet-Links<br />

Kleine Auswahl an Internet-Links, die beim Vorbereiten hilfreich waren:<br />

http://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/Detektrortechnik.htm<br />

http://www.b-kainka.de/bastel0.htm<br />

http://www.geocities.com/molerat1964/control.htm<br />

“Es hat gefunkt – Prinzip der Rundfunkübertragung” Steve Niewisch<br />

http://www.creative-center.org.uk/main.html<br />

http://www.open2.net/science/roughscience/index.htm<br />

6. Materialliste<br />

1 Holzbrett (25 cm x 15 cm)<br />

15 Holzschrauben 15 Unterlegscheiben<br />

1 Plastikrohr (Ø: 2.5 cm; l = 20 cm)<br />

1 lackierter Draht (Ø: 0.3 mm; l = 12.5 m)<br />

alternativ zur selbstgewickelten Spule: 1 Induktivität 320 μH<br />

1 Kabel (Antenne) l = 10 m (oder mehr) 1 Kabel (Masse) l = 1 m<br />

1 Kondensator 1500 pF 1 Ge-Diode<br />

1 Widerstand 100 kΩ 1 Hörer 2 kΩ<br />

1 Ferrit-Kern<br />

1 Kondensator ??? nF 1 Drehpotentiometer 10 kΩ<br />

1 Widerstand 47 kΩ 1 Transistor BC 337<br />

1 Batterie 9 V mehrere kurze Kabelstücke<br />

und ein <strong>Radio</strong>, falls alles schief gehen sollte …<br />

D. Mancini, R. Kneip S.13

7. Kleine Bildergalerie<br />

Kleines Experimental-Labor<br />

Einfache <strong>Radio</strong>-Schaltung<br />

Fertiges <strong>Radio</strong>, mit Transistor-Verstärkung<br />

und Lautsprecher<br />

Mir bauen e <strong>Radio</strong> Science Club<br />

D. Mancini, R. Kneip S.14