2 Beschreibung des Vorhabens

2 Beschreibung des Vorhabens

2 Beschreibung des Vorhabens

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start- und Landebahn<br />

Umweltverträglichkeitsstudie<br />

UVS 2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>Vorhabens</strong><br />

Dr. Blasy - Dr. Øverland<br />

Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG<br />

Eching am Ammersee, den 14.08.2007

Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />

Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG<br />

Moosstraße 3<br />

82279 Eching am Ammersee<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

14.08.2007 Dr. H. Øverland<br />

......................................................................................................<br />

Datum Name Unterschrift (GF)<br />

14.08.2007 G.-M. Krüger<br />

......................................................................................................<br />

Datum Name Unterschrift (PL)<br />

Name Firma<br />

Ersteller Gerd-Michael Krüger Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start- und Landebahn<br />

Flughafen München GmbH<br />

Projektteam Kapazitäten<br />

Postfach 23 17 55<br />

85326 München-Flughafen<br />

Burkhard Lüst Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />

Heidi Stürzer Dr. Blasy – Dr. Øverland<br />

2-2 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

Tabellenverzeichnis....................................................................................................... 2-5<br />

Verzeichnis der Karten im Anhang .............................................................................. 2-5<br />

Abkürzungen .................................................................................................................. 2-6<br />

Glossar............................................................................................................................ 2-6<br />

2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong>............................................................................ 2-8<br />

2.1 Einleitung........................................................................................................ 2-8<br />

2.1.1 Bestehender Flughafen München .......................................................... 2-8<br />

2.1.2 Änderungen der Planung gegenüber Planungsstand<br />

Raumordnungsverfahren ....................................................................... 2-8<br />

2.1.3 Übersicht der Maßnahmen im Ausbauvorhaben ................................... 2-9<br />

2.2 Flughafenausbau.......................................................................................... 2-10<br />

2.2.1 Flugbetriebsflächen.............................................................................. 2-10<br />

2.2.1.1 Start- und Landebahn................................................................... 2-10<br />

2.2.1.2 Rollwege....................................................................................... 2-10<br />

2.2.1.3 Vorfelder ....................................................................................... 2-10<br />

2.2.1.4 Hochbauflächen............................................................................ 2-11<br />

2.2.2 Grundwasserregelung.......................................................................... 2-11<br />

2.2.2.1 Grundwasserabsenkung und -versickerung................................. 2-11<br />

2.2.2.2 Bauwerke im Grundwasser .......................................................... 2-12<br />

2.2.3 Sparten und wasserwirtschaftliche Maßnahmen ................................. 2-12<br />

2.2.3.1 Entwässerung............................................................................... 2-12<br />

2.2.3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb <strong>des</strong><br />

Flughafengelän<strong>des</strong> ....................................................................... 2-13<br />

2.2.4 Geländeaufschüttungen ....................................................................... 2-13<br />

2.3 Folgemaßnahmen ........................................................................................ 2-14<br />

2.3.1 Gewässerneuordnung.......................................................................... 2-14<br />

2.3.2 Landseitige Straßen und Wege............................................................ 2-15<br />

2.4 Boden- und Rohstoffmanagement ............................................................... 2-15<br />

2.4.1 Übersicht .............................................................................................. 2-15<br />

2.4.2 Gesamtrohstoffbedarf........................................................................... 2-15<br />

2.4.3 Kiesgewinnung aus Seitenentnahmen................................................. 2-16<br />

2.4.4 Materialzulieferung............................................................................... 2-16<br />

2.5 Baubetrieb .................................................................................................... 2-17<br />

2.5.1 Baulogistikkonzept ............................................................................... 2-17<br />

2.5.2 Phasen der Baumaßnahmen ............................................................... 2-17<br />

2.5.2.1 Vorabmaßnahmen........................................................................ 2-17<br />

2.5.2.2 1. Investmaßnahme...................................................................... 2-18<br />

2.5.2.3 2. Investmaßnahme...................................................................... 2-18<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-3

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

2.5.2.4 3. Investmaßnahme...................................................................... 2-19<br />

2.5.3 Festlegungen zum Bauablauf .............................................................. 2-19<br />

2.5.3.1 Baustelleneinrichtungsflächen...................................................... 2-19<br />

2.5.3.2 Massen und Volumen der Baumaßnahmen................................. 2-21<br />

2.5.3.3 Transportfahrzeuge ...................................................................... 2-21<br />

2.5.3.4 Anlieferrouten für Transportfahrten .............................................. 2-22<br />

2.5.3.5 Transporte und Fahrten................................................................ 2-22<br />

2.5.3.6 Baumaschineneinsatz .................................................................. 2-23<br />

2.5.3.7 Zwischenlagerstätten.................................................................... 2-23<br />

2.5.3.8 Bodenklassen auf Zwischenlagern, Aufschüttungen sowie<br />

Abschirmwällen............................................................................. 2-24<br />

2.5.4 Minimierung von Luftschadstoffemissionen und der<br />

Staubentwicklung ................................................................................. 2-24<br />

2.5.4.1 Grundsätzliche Maßnahmen ........................................................ 2-24<br />

2.5.4.2 Vermeidung von Staubemissionen durch Befeuchtung<br />

beim technischen Erdbau und erforderliche<br />

Wasserentnahme ......................................................................... 2-26<br />

Quellenverzeichnis ...................................................................................................... 2-29<br />

Karten nach Kartenverzeichnis .................................................................................. 2-30<br />

2-4 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

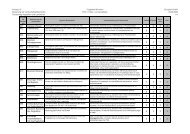

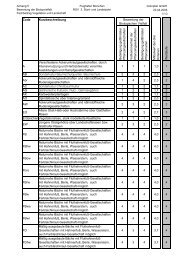

Tabellenverzeichnis<br />

Seite<br />

Tabelle 2-1 Transportvolumina................................................................................ 2-21<br />

Verzeichnis der Karten im Anhang<br />

Karte Nr. Bezeichnung Maßstab<br />

UVS 2-1 Lageplan mit politischen Grenzen 1: 100.000<br />

UVS 2-2 Lageplan <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong> 1: 25.000<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-5

Abkürzungen<br />

ASG Abbausystem Gelände<br />

DFS Deutsche Flugsicherung<br />

FMG Flughafen München GmbH<br />

FTO St 2084 (Flughafentangente Ost)<br />

ICAO International Civil Aviation Organisation<br />

ROV Raumordnungsverfahren<br />

UVS Umweltverträglichkeitsstudie<br />

Glossar<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Flugbetriebsflächen Flächen auf einem Flugplatz außerhalb von Gebäuden, die<br />

dem Betrieb von Luftfahrzeugen dienen; sie unterteilen sich in<br />

das → Rollfeld und das → Vorfeld.<br />

Landseite Bereich <strong>des</strong> Flughafens, der vor der Sicherheitskontrolle liegt<br />

und für die Allgemeinheit zugänglich ist, sowie die nähere<br />

Umgebung <strong>des</strong> Flughafens.<br />

Luftseite Bereich <strong>des</strong> Flughafens, der hinter der Sicherheitskontrolle<br />

liegt und nur für abgefertigte Fluggäste zugänglich ist.<br />

Perimeter-Rollweg Rollweg, der um eine Start- und Landebahn herumführt.<br />

Durch den Perimeter-Rollweg wird ein Queren der Start- und<br />

Landebahn durch den Rollverkehr vermieden.<br />

Planungsfall Zustand im Jahr 2020 mit einer 3. Start- und Landebahn<br />

sowie den erforderlichen Anpassungen weiterer kapazitätserheblicher<br />

Flughafenbereiche, so dass das Gesamtsystem<br />

<strong>des</strong> Flughafens München das Planungsziel einer praktischen<br />

Kapazität von min<strong>des</strong>tens 120 Flugbewegungen/h erreicht.<br />

Prognosenullfall Zustand im Jahr 2020 ohne den Bau einer 3. Start- und<br />

Landebahn <strong>des</strong> Flughafens München.<br />

Referenzfall Zustand im Referenzjahr 2004 für die Untersuchung.<br />

Rollfeld Start- und Landebahnen sowie die weiteren für Start und<br />

Landung bestimmten Teile eines Flugplatzes einschließlich<br />

der sie umgebenden Schutzstreifen und die Rollwege sowie<br />

die weiteren zum Rollen bestimmten Teile eines Flugplatzes<br />

außerhalb <strong>des</strong> → Vorfel<strong>des</strong> (vgl. § 21a Abs. 2 Satz 2 LuftVO).<br />

Rollweg Festgelegter Weg auf einem Flugplatz für das Rollen von<br />

Luftfahrzeugen, der eine Verbindung zwischen einem Teil <strong>des</strong><br />

Flugplatzes und einem anderen herstellt (auch Rollbahn).<br />

Schnellabrollweg Rollweg, der spitzwinklig mit einer Start- und Landebahn<br />

verbunden und dazu bestimmt ist, den landenden Flugzeugen<br />

das Abrollen bei höheren Geschwindigkeiten als auf anderen<br />

2-6 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Abrollwegen zu ermöglichen.<br />

SLB Süd, Südbahn Bestehende Start- und Landebahn Süd mit der Bezeichnung<br />

08 R / 26 L.<br />

SLB Nord, Nordbahn Bestehende Start- und Landebahn Nord mit der Bezeichnung<br />

08 L / 26 R.<br />

SLB neue Nordbahn Neue Start- und Landebahn Nord mit der Bezeichnung 09/27.<br />

Vorfeld Festgelegte Fläche auf einem Flugplatz für die Abfertigung<br />

von Luftfahrzeugen (Ein- und Aussteigen von Fluggästen, Ein-<br />

und Ausladen von Gepäck, Post oder Fracht, Be- und Enttanken<br />

(sowie zum Abstellen und zur Wartung von Luftfahrzeugen).<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-7

2 <strong>Beschreibung</strong> <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong><br />

2.1 Einleitung<br />

2.1.1 Bestehender Flughafen München<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Der Verkehrsflughafen München verfügt heute über ein unabhängiges<br />

Zweibahnsystem mit der Start- und Landebahn 08L/26R (Nord) und in<br />

einem Achsabstand von 2.300 m hierzu die parallele Start- und Landebahn<br />

08R/26L (Süd) nebst Rollwegen, Abrollwegen, Vorfeldern und Abfertigungseinrichtungen.<br />

Die Start- und Landebahnen mit einer Länge von<br />

jeweils 4.000 m und einer Breite von 60 m sind für Starts und Landungen<br />

in jeweils beiden Betriebsrichtungen und für Allwetterflugbetrieb der Betriebsstufe<br />

III b zugelassen. Der Flughafen München ist für Luftfahrzeuge<br />

mit Code-Letter "F" geeignet. Alle heute betriebenen Luftfahrzeuge<br />

können damit in München starten und landen.<br />

2.1.2 Änderungen der Planung gegenüber Planungsstand<br />

Raumordnungsverfahren<br />

Flächenreduzierung<br />

Durch folgende Maßnahmen konnte der Flächenbedarf <strong>des</strong> gesamten<br />

<strong>Vorhabens</strong> gegenüber den für das Raumordnungsverfahren getroffenen<br />

Annahmen reduziert werden:<br />

> Der Abstand <strong>des</strong> Flughafenzauns westlich der Schwelle 09 bzw. östlich<br />

der Schwelle 27 der neuen Start- und Landebahn wurde von ca. 800 m<br />

(Planungsstand ROV) auf 575 m reduziert. Die Anflugbefeuerung der<br />

Start- und Landebahn befindet sich teilweise außerhalb <strong>des</strong> Flughafenzauns.<br />

> Der nördliche Abstand <strong>des</strong> Flughafenzauns zur Achse der S/L-Bahn<br />

wurde im Mittelteil der 09/27 von 310 m auf 265 m reduziert und an den<br />

Köpfen der Bahn auf 295 m.<br />

> Auf die im Raumordnungsverfahren vorgesehenen zwei Rollwege<br />

westlich der bestehenden Nordbahn (westlicher Perimeter-Rollweg und<br />

innerer westlicher Rollweg) konnte verzichtet werden. Die östlichen<br />

Perimeter-Rollwege wurden zur Flächenminimierung um ca. 250 m<br />

nach Westen verschoben.<br />

> Südlich der neuen Start- und Landebahn wurde die westlich der neuen<br />

Allgemeinen Luftfahrt gelegene Fläche in einer Größe von ca. 50 ha<br />

von dem Flughafengelände ausgenommen.<br />

2-8 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Verlegung der St 2084 nach Süden zwischen die bestehende<br />

Nordbahn und die geplante 3. Start-/ Landebahn.<br />

Durch eine Simulation der luftseitigen Verkehrsflüsse hat die DFS den<br />

Nachweis erbracht, dass diese Minimierungsmaßnahmen die Funktionalität<br />

der Verkehrsflüsse nicht beeinträchtigen (s. Gutachten “Funktionsnachweis<br />

der luftseitigen Verkehrsflüsse am Flughafen München im Jahr<br />

2020“, DFS, Langen, 2007).<br />

Weitere Elemente der vertieften Planungen<br />

Im Zuge der weiteren Planung wurde die Lage folgender (zusätzlicher)<br />

Anlagen (s. Karte UVS 2-2) festgelegt:<br />

> Im Rahmen der Vorfelderweiterung wurde die Fläche der bestehenden<br />

Allgemeinen Luftfahrt und <strong>des</strong> bestehenden Hubschrauberlandeplatzes<br />

überplant. Als neuer Standort ist eine Fläche zwischen der bestehenden<br />

Nordbahn und der 3. Start- und Landebahn vorgesehen.<br />

> Die Feuerwache 3 wird in diesem Bereich westlich der neuen Allgemeinen<br />

Luftfahrt angeordnet und südlich <strong>des</strong> Parallelrollwegs L, etwa in<br />

Höhe der Bahnmitte errichtet.<br />

> Zur Reduzierung der Rollzeiten wurde ein weiterer Rollweg (Y2) mit<br />

einem Abstand von 620 m östlich der Schwelle 26R geplant.<br />

> Zur Anbindung <strong>des</strong> erweiterten Vorfelds an das Rollwegsystem der 3.<br />

Start- und Landebahn ist neben den für das Raumordnungsverfahren<br />

bereits vorgesehenen zwei Rollbrückenpaaren eine zusätzliche Anbindung<br />

nordöstlich <strong>des</strong> Erweiterungsbereichs vorgesehen, um Engpässe<br />

im Rollverkehr im Bereich der östlichen Enteisungsflächen der bestehenden<br />

Nordbahn (Schwelle 26R) zu vermeiden.<br />

> Die Linienführung der St 2084 verläuft zwischen der bestehenden<br />

Nordbahn und der geplanten 3. S/L-Bahn ("Variante Mitte").<br />

> Bypass zur Anbindung <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> Ost, Rollwegsystem 3. Bahn<br />

> Rollbrücke in Folge der Maßnahme Knoten Ost<br />

2.1.3 Übersicht der Maßnahmen im Ausbauvorhaben<br />

In der UVS wird für die Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen<br />

folgende Gliederung <strong>des</strong> Gesamtvorhabens (s. Karte UVS 2-2) in<br />

Verursacherbereiche vorgenommen. In der UVS werden Kürzel vergeben,<br />

damit eine separate und eindeutige Erfassung einzelner Wirkbereiche<br />

möglich ist.<br />

Flughafenausbau<br />

> Errichtung der 3. S/L-Bahn und Ausbau Vorfeld Ost (einschließlich<br />

sonstiger luftseitiger Baumaßnahmen wie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,<br />

Betriebsstraßen) - Kürzel: AB<br />

> Grundwasserregelung - Kürzel: GR<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-9

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Sparten (Entwässerung, sonstige Ver- und Entsorgung) - Kürzel: SP<br />

> Geländeaufschüttungen – Kürzel: GA<br />

Folgemaßnahmen<br />

> Gewässerneuordnung Kürzel: - GN<br />

> Landseitige Straßen/Verkehrsanbindung Straße Kürzel: - VS<br />

2.2 Flughafenausbau<br />

2.2.1 Flugbetriebsflächen<br />

2.2.1.1 Start- und Landebahn<br />

2.2.1.2 Rollwege<br />

2.2.1.3 Vorfelder<br />

Die neue Start- und Landebahn (09/27) soll nordöstlich der bestehenden<br />

Nordbahn (08L/26R), zwischen der Ortschaft Attaching im Westen, der<br />

Staatsstraße 2580 im Osten und der Autobahn A 92 im Norden in einem<br />

Achsabstand von 1.180 m parallel zur bestehenden Nordbahn 08L/26R<br />

liegen. Der Schwellenversatz zwischen den beiden Start- und Landebahnen<br />

beträgt 2.100 m. Das Vorhaben umfasst Flächen in den Landkreisen<br />

Erding und Freising mit den Gemeinden Eitting, Oberding, Hallbergmoos,<br />

Marzling und Stadt Freising (s. Karte UVS 2-1). Der Schwerpunkt<br />

der Ausbaumaßnahmen 3. S/L-Bahn und Vorfeld Ost liegt in der<br />

Gemeinde Oberding.<br />

Die Start- und Landebahn wird tauglich für den Allwetterflugbetrieb nach<br />

Betriebsstufe III b und für Luftfahrzeuge ausgelegt, die dem Code-Letter<br />

"F" entsprechen. Die Bahnlänge beträgt 4000 m. Sie erhält eine Gesamtbreite<br />

von 60 m zuzüglich 2 x 7,5 m befestigte Schultern. An die Start- und<br />

Landebahn schließen in jede Richtung vier Schnellabrollwege an. Für den<br />

abfliegenden Verkehr sind Aufrollwege mit Holding Bays und Enteisungsflächen<br />

an jeder Schwelle vorgesehen.<br />

Die Anbindung der neuen S/L-Bahn 09/27 an das bestehende Start-/<br />

Landebahnsystem erfolgt über ein ICAO Code F-konformes Rollwegsystem.<br />

Die neuen Rollwege haben eine Breite von 30 m. Die neue Nordbahn<br />

wird über einen doppelten Parallelrollweg erschlossen. Die Verbindung<br />

zu den Vorfeldern erfolgt über vier Rollwege in Nord-Süd-Richtung.<br />

Zur Bewältigung <strong>des</strong> für den Planungsfall prognostizierten Luftverkehrsaufkommens<br />

sowie zur luftseitigen Erschließung der erforderlichen Anlagen<br />

ist eine Erweiterung der Vorfeldflächen östlich <strong>des</strong> bestehenden Vorfelds<br />

erforderlich. Der neu zu errichtende Vorfeldbereich wird begrenzt:<br />

> im Norden durch die St 2584 (Erdinger Allee),<br />

> im Süden durch den Südring,<br />

2-10 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> im Westen durch die heute schon planfestgestellte Ostgrenze der<br />

Ramp 3,<br />

> und im Osten durch den Abfanggraben Ost.<br />

Die Vorfelderweiterung ist so dimensioniert, dass in der Spitzenstunde<br />

unter Ansatz <strong>des</strong> prognostizierten Flugzeugmix für alle Flugzeuge ein<br />

Standplatz zur Verfügung steht.<br />

Im Zuge der Ausbaumaßnahmen wird die bestehende Allgemeine Luftfahrt<br />

(ALF) verlegt. Für die ALF wird am neuen Standort ein neues Vorfeld<br />

errichtet.<br />

2.2.1.4 Hochbauflächen<br />

Das zukünftige Satellitengebäude B1 wird auf 7 Ebenen Raum für Gebäudetechnik,<br />

Gepäckförderung- und -sortierung, verschiedene Passagierflüsse<br />

sowie deren verschiedenen Kontrollen, Gastronomie und Retailbereiche<br />

anbieten. Es wird eine Anbindung <strong>des</strong> Personentransportsystems<br />

vorgesehen.<br />

Im Bereich der heutigen Schneedeponie sind hochbauliche Entwicklungsflächen<br />

für zwei Rampengerätestationen sowie Frachtzwischenlagerung<br />

vorgesehen.<br />

Südlich <strong>des</strong> Parallelrollweges L wird in etwa der Bahnmitte eine neue<br />

Feuerwache errichtet.<br />

Die allgemeine Luftfahrt (ALF) wird an einen neuen Standort, zwischen<br />

der bestehenden Nordbahn und der 3. Start- und Landebahn auf Höhe der<br />

bestehenden Schwelle 26R verlegt.<br />

2.2.2 Grundwasserregelung<br />

2.2.2.1 Grundwasserabsenkung und -versickerung<br />

Die Grundwasserregelung umfasst die Maßnahmen zur erforderlichen<br />

Grundwasserabsenkung im Bereich der 3. Start- und Landebahn und die<br />

Wiederversickerung von Grundwasser nördlich der neuen Flughafengrenze.<br />

Das bestehende System der Grundwasserregelung wird für den Bereich<br />

der 3. Start- und Landebahn um ein Dränagesystem ergänzt. Ziel dieses<br />

Systems ist es, die im Planungsbereich vorhandenen hohen Grundwasserstände<br />

an bautechnisch wichtigen und sicherheitsrelevanten Punkten<br />

um rd. 0,5 m abzusenken. Durch die geplante Grundwasserregelung kann<br />

gleichzeitig der für die Aufschüttung der Flugbetriebsflächen erforderliche<br />

Rohstoffbedarf deutlich reduziert werden. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen<br />

werden damit vor allem auch die Eingriffe in den Gewinnungsgebieten<br />

reduziert.<br />

Mit geeigneten Maßnahmen zur Wiederversickerung werden die Auswirkungen<br />

der Grundwasserregelung minimiert und auf den Nahbereich um<br />

das künftige Flughafengelände begrenzt.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-11

2.2.2.2 Bauwerke im Grundwasser<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Das Baufeld in und um den Flughafen München ist durch geringe Grundwasserflurabstände<br />

gekennzeichnet. Bei höchsten Grundwasserständen,<br />

die bereichsweise, vor allem nördlich <strong>des</strong> Flughafens am Rand <strong>des</strong><br />

Wirkungsbereichs der Grundwasserregelung bis zur Geländeoberkante<br />

reichen, liegt der größte Teil der geplanten Bauwerke und Sparten im<br />

Grundwasser. Dadurch ergeben sich sowohl im Bauzustand als auch im<br />

Endzustand Auswirkungen auf den Grundwasserstrom, die von der Bauwerksgröße<br />

und der Einbindetiefe in das Grundwasser abhängen. Art und<br />

Umfang dieser Auswirkungen wurden mittels hydrogeologischer Berechnungen<br />

quantifiziert. Wenn bei den Auswirkungen absehbar ein vertretbares<br />

Maß überschritten würde, werden technische Ausgleichsmaßnahmen<br />

(z.B. Grundwasserüberleitung) vorgesehen. Wie im Bestand ist dies bei<br />

besonders großen Bauwerken im Grundwasser, wie z. B. bei Tunnelbauwerken<br />

und Rollbrücken etc. der Fall.<br />

2.2.3 Sparten und wasserwirtschaftliche Maßnahmen<br />

2.2.3.1 Entwässerung<br />

Die auf den geplanten Erweiterungsflächen <strong>des</strong> Flughafens München<br />

anfallenden Oberflächen- und Schmutzwässer werden über ein neu zu<br />

erstellen<strong>des</strong> Entwässerungssystem ordnungsgemäß gesammelt, abgeleitet<br />

und abhängig von ihrer Belastung umweltverträglich behandelt. Das<br />

Entwässerungssystem sieht für die Erweiterungsflächen ein Trennsystem<br />

vor. Das anfallende Schmutzwasser wird zusammen mit der Restentleerung<br />

der geplanten Regenklärbecken und dem Enteisungsabwasser in der<br />

Kläranlage Eitting, die über ausreichende Kapazitäten verfügt, mechanisch-biologisch<br />

gereinigt.<br />

Im Prinzip wird das bestehende System der Entwässerung auch für die<br />

Kapazitätserweiterung fortentwickelt. Hinsichtlich der Belastung <strong>des</strong> Oberflächenabflusses<br />

aus Niederschlägen muss im Bereich der Flugbetriebsflächen<br />

zwischen dem Sommerbetrieb mit weniger belastetem Abfluss<br />

(Belastungen aus Regenwasserinhaltsstoffen und Belastungsbeiträge von<br />

versiegelten Flächen) und dem Winterbetrieb mit infolge <strong>des</strong> Einsatzes<br />

von chemischen Flächen- und Flugzeugenteisungsmitteln belastetem<br />

Abfluss unterschieden werden.<br />

Unbelastetes Niederschlagswasser wird generell versickert. Das Niederschlagswasser<br />

von der 3. S/L-Bahn, den Schnellabrollwegen und Rollwegen<br />

wird im Sommerbetrieb über die Gelän<strong>des</strong>chulter und Mulden versickert.<br />

Die Versickerung über die belebte Bodenzone der Gelän<strong>des</strong>chulter<br />

und in den Mulden bewirkt eine Reinigung <strong>des</strong> Wassers. Die Versickerung<br />

<strong>des</strong> unbelasteten Niederschlagsabflusses von den Dachflächen der<br />

Feuerwache erfolgt in angrenzenden Geländemulden über die belebte<br />

Bodenzone.<br />

Im Winterbetrieb werden wegen <strong>des</strong> dann erfolgenden Einsatzes von Enteisungsmitteln<br />

die von den Rollwegen abfließenden Enteisungsabwässer<br />

über ein "Abbau-System-Gelände" (ASG) geleitet, dabei biologisch<br />

2-12 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

behandelt und dann im Anschluss an das ASG im anstehenden Boden<br />

versickert. Das Abbausystem im Gelände (ASG) ist ein für den Flughafen<br />

München entwickeltes Reinigungssystem für Enteisungsmittel entlang der<br />

Rollwege, das sich im bestehenden Flughafen bewährt hat und daher<br />

auch für die Flughafen-Erweiterung entlang der Rollwege zum Einsatz<br />

kommen soll.<br />

Im Winterbetrieb kann der Oberflächenabfluss von den Flugbetriebsflächen<br />

mit chemischen Flächen- und Flugzeugenteisungsmitteln belastet<br />

sein und bedarf daher in der Regel einer zusätzlichen Behandlung. Der<br />

über spezielle Sammelsysteme erfasste Abfluss der Start- und Landebahnen,<br />

Schnellabrollwege und Vorfelder wird in einem Enteisungsabwasserbecken<br />

zwischengespeichert und anschließend fracht- bzw. mengenabhängig<br />

der Kläranlage Eitting zugeführt.<br />

Der im Bereich der Vorfelderweiterung Ost und der Allgemeinen Luftfahrt<br />

anfallende Niederschlagsabfluss wird über die geplante Regenwasserkanalisation<br />

mit Regenwasserbehandlung im Regenklärbecken gereinigt<br />

und gedrosselt in den Vorflutgraben Nord ausgeleitet. Bei Starkregenereignissen<br />

kann ein zusätzlicher Rückhalt in den geplanten Regenrückhaltebecken<br />

erfolgen.<br />

2.2.3.2 Ver- und Entsorgungsleitungen außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong><br />

Beim Ausbau <strong>des</strong> Flughafens müssen zahlreiche Sparten wie Gasleitungen,<br />

Stromkabel als Freileitungen und erdverlegte Leitungen, Trinkwasser-<br />

und Schmutzwasserleitungen sowie Telekommunikationsleitungen<br />

verlegt bzw. neu verlegt werden.<br />

2.2.4 Geländeaufschüttungen<br />

Im Rahmen <strong>des</strong> geplanten Ausbauvorhabens sind umfangreiche Baumaßnahmen<br />

mit teilweise erheblichen Eingriffen in den Untergrund erforderlich.<br />

Unter anderem wird der Abtrag großer Mengen an Oberboden,<br />

schluffigen Decklagen, Torf und ähnlichen Böden notwendig, die aufgrund<br />

ihrer bodenmechanischen Eigenschaften beim Ausbau <strong>des</strong> Flughafens<br />

nicht wieder verwendet werden können (s. Geotechnische Begutachtung,<br />

Zentrum für Geotechnik, TU München, 2007).<br />

Diese Böden weisen geogen bedingte Arsengehalte auf, die teilweise die<br />

Prüf- und Maßnahmewerte der Bun<strong>des</strong>bodenschutzverordnung überschreiten<br />

(Boden- und Rohstoffmanagement, R & H Umwelt GmbH,<br />

Nürnberg / emc, Erfurt, 2007).<br />

Ein Teil <strong>des</strong> beim Ausbau anfallenden Bodenmaterials wird in Randbereichen<br />

<strong>des</strong> Flughafens in Geländeaufschüttungen und Abschirmungswällen<br />

geeignet abgelagert, so dass sich keine Auswirkungen auf Schutzgüter<br />

wie Boden und Grundwasser ergeben. Entscheidend hierfür ist, dass das<br />

Bodenmaterial bei den Aufschüttungen nur geringmächtig auf anstehende<br />

Böden abgelagert wird (bis 0,5 m), dass im abgelagerten Bodenmaterial<br />

keine reduzierenden Verhältnisse entstehen können, die zur Freisetzung<br />

von Arsen führen.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-13

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Bei den höheren Aufschüttungen wird der anstehende Boden abgetragen<br />

und das aufzuschüttende Bodenmaterial lagenweise verdichtet eingebaut,<br />

so dass eine Infiltration von Niederschlagswasser und damit der Austrag<br />

von möglicherweise freigesetztem Arsen in das Grundwasser verhindert<br />

wird. Anschließend wird die Aufschüttung mit einer Rekultivierungsschicht<br />

von ca. 0,5 m Mächtigkeit abgedeckt. Um unerwünschte Effekte durch<br />

einen ungeregelten Ablauf von Niederschlagswasser zu vermeiden, sind<br />

Maßnahmen zur Entwässerung der Aufschüttungen vorgesehen.<br />

Die geplanten Entwässerungsmaßnahmen werden so konzipiert, dass<br />

eine Ableitung <strong>des</strong> Wassers über die Geländeoberfläche zum Rand der<br />

Aufschüttungen erfolgt. Dort wird es über ausreichend dimensionierte Versickerungsmulden<br />

in den Untergrund eingeleitet. Bei sehr hohen Niederschlägen<br />

kann, zusätzlich zur Versickerung über die Mulden, eine Einleitung<br />

von geringen Wassermengen in nahegelegene Vorfluter erfolgen.<br />

Weiterhin ist eine Verlegung einer Dränagematte zwischen dem verdichteten<br />

Bodenmaterial der Aufschüttung und der Rekultivierungsschicht vorgesehen,<br />

damit eine sichere Fassung <strong>des</strong> durch die Rekultivierungsschicht<br />

sickernden Wassers ermöglicht wird. Diese Dränagematten leiten das<br />

Wasser ebenfalls in die Versickerungsmulden am Rand der Aufschüttungen<br />

ab.<br />

Folgende Aufschüttungen mit Bodenmaterial im Gelände, für Wälle und<br />

Hügel sind geplant (mit Höhenangaben: minimale und maximale Höhe<br />

aller Teilflächen).<br />

> Abschirmungswälle bei Hallbergmoos (7,1 bis 12,6 m)<br />

> Erweiterung Aussichtshügel Attaching Süd (bis 19 m)<br />

> Geländeaufschüttungen Attaching Ost (0,4 bis 2,5 m)<br />

> Geländeaufschüttungen am Knoten Ost (1,5 bis 5,5 m)<br />

> Sichtschutzwall südlich der verlegten St 2084 (neu) (2 bis 3 m)<br />

> Geländeaufschüttungen in der Randzone Ost (0,4 bis 6,3 m)<br />

> Geländeaufschüttungen zwischen den Bahnen (bis 0,5 m)<br />

> Abschirmungswälle Attaching Süd und Ost (8,3 bis 12,6 m)<br />

2.3 Folgemaßnahmen<br />

2.3.1 Gewässerneuordnung<br />

Die Gewässerneuordnung umfasst folgende Maßnahmen zu Gewässerausbau<br />

und -verlegung.<br />

> Verlegung Abfanggraben Ost.<br />

> Neubau Ableitungsgraben Nord.<br />

> Verlängerung Verrohrung Nord.<br />

2-14 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Verlegung Goldach.<br />

2.3.2 Landseitige Straßen und Wege<br />

> Verlegung St 2084 (inklusive eines Provisoriums zur Umgehung der<br />

Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen und inklusive<br />

der Rollbrücken Y1 bis Y4 und ihrer Grundwasserwannen).<br />

> Neubau Südring (inklusive eines Provisoriums zur Umgehung der<br />

Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen S9 und S10).<br />

> Verlegung und zweibahniger Ausbau St 2584 (Erdinger Allee) mit den<br />

Rollbrückenpaaren N5 und N6, N7 und N8, sowie N9 und N10<br />

(inklusive der Grundwasserwannen sowie eines Provisoriums zur<br />

Umgehung der Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen<br />

N5 bis N10).<br />

> Verlegung der Kreisstraße ED 5.<br />

> Sonstige Straßen und Wege (Gemeindeverbindungsstraße Attaching<br />

(Dorfstraße)), öffentliche Feld und Waldwege, Feuerwehrzufahrten und<br />

Zufahrten zu betrieblichen Einrichtungen außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong>,<br />

Radwege.<br />

2.4 Boden- und Rohstoffmanagement<br />

2.4.1 Übersicht<br />

Die hohen Grundwasserstände, der spezifische Bodenaufbau und die<br />

geologischen Verhältnisse im Planungsbereich bestimmen die grundbautechnischen<br />

Anforderungen und erfordern ein umfangreiches Boden- und<br />

Rohstoffmanagement. Rund 4,3 Mio. m³ <strong>des</strong> gewachsenen Bodens müssen<br />

abgetragen bzw. umgelagert werden. Je nach Qualität soll der Boden<br />

zur Wiederandeckung, zur Wiederverfüllung der Seitenentnahmen, für<br />

Schutzmaßnahmen und zur Geländemodellierung verwendet werden. Ziel<br />

ist es, den abgetragenen Boden weitgehend auf dem Flughafengelände<br />

bzw. für die mit dem Vorhaben zusammenhängenden Maßnahmen zu<br />

verwenden. Der Rohstoffbedarf kann zu einem Teil durch Seitenentnahmen<br />

und Aushub von Baugruben gedeckt werden. Der verbleibende Anteil<br />

an Kiesen und Zuschlagsstoffen muss angeliefert werden. Für die Kieslieferungen<br />

kommen Nass- und Trockenabbaue in Frage.<br />

2.4.2 Gesamtrohstoffbedarf<br />

Bei Realisierung der Baumaßnahme besteht ein Gesamtbedarf an<br />

entsprechenden Rohstoffen von insgesamt 6,4 Mio. m³ (s. Boden- und<br />

Rohstoffmanagement – R & H Umwelt GmbH, Nürnberg / emc, Erfurt / TU<br />

München, Zentrum Geotechnik, 2007). Bei Einbeziehung <strong>des</strong> gesamten<br />

Oberbaus für befestigte Flächen (z.B. Beton, Asphalt, Tragschichten)<br />

erhöht sich das bilanzierte Rohstoffvolumen auf 8,2 Mio. m³.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-15

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Verwendung von Material aus dem großräumigen Erdbau<br />

Die anfallenden Bodenmaterialien aus dem großräumigen Erdbau werden<br />

beim Bau von Böschungen an Gewässern und Straßen, für Gewässerdeiche<br />

und -böschungen, für Abschirmungswälle sowie für Geländeaufschüttungen,<br />

Wiederverfüllung von Seitenentnahmen und Wiederandeckung<br />

innerhalb <strong>des</strong> Flughafenzauns eingesetzt. Dadurch kann das anfallende<br />

Bodenmaterial überwiegend vor Ort wiederverwendet werden. Lediglich<br />

ein kleiner Teil <strong>des</strong> geogen bedingt arsenhaltigen Bodenmaterials wird<br />

extern entsorgt.<br />

2.4.3 Kiesgewinnung aus Seitenentnahmen<br />

Aufgrund der topografischen und hydrogeologischen Gegebenheiten ist<br />

ein Massenausgleich unmittelbar innerhalb <strong>des</strong> Baufelds der geplanten<br />

Maßnahmen nicht möglich. Der Bedarf an Schüttmaterial für die Flugbetriebsflächen<br />

(vornehmlich Kies) liegt erheblich über der Menge der dafür<br />

geeigneten Erdstoffe, die im Zuge der Erdbaumaßnahmen anfallen.<br />

Ein wesentlicher Anteil der notwendigen Aufschüttvolumina kann vor Ort<br />

über Seitenentnahmen auf der <strong>Vorhabens</strong>fläche im Bereich der geplanten<br />

3. S/L-Bahn gewonnen werden. Dazu soll tragfähiger Kies aus künftig<br />

nicht überbauten Bereichen gewonnen werden. Gleichzeitig werden<br />

zusätzliche Materialtransporte vermieden und Rohstoffressourcen in der<br />

Region um den Flughafen geschont.<br />

Die Seitenentnahmen sind zwischen der 3. S/L-Bahn und dem Flughafenzaun<br />

vorgesehen. Sie liegen somit im Wirkungsbereich der Grundwasserregelung.<br />

Die Seitenentnahmen sind in Einzelabschnitte eingeteilt,<br />

zwischen denen der vorhandene geologische Untergrund erhalten bleibt.<br />

In diesen Lücken zwischen den verfüllten Seitenentnahmen ist ein ungehindertes<br />

Abströmen <strong>des</strong> Grundwassers möglich.<br />

Die Entnahmeorte werden, unter anderem wegen der Gefahr der Bildung<br />

von offenen Wasserflächen, die relevant für die biologische Flugsicherheit<br />

aufgrund von Vogelschlag sein können, wieder verfüllt. Begrenzender<br />

Faktor ist dabei das zur Verfügung stehende geeignete Verfüllmaterial.<br />

Für die Verfüllung steht geeignetes Bodenmaterial in einer Menge von<br />

rund 0,71 Mio. m 3 zur Verfügung. In dieser Größenordnung kann auch die<br />

Auskiesung erfolgen. Bei der Verfüllung der Seitenentnahmen wird<br />

besonders auf die Qualität <strong>des</strong> zu verfüllenden Materials geachtet. Die<br />

geltenden Anforderungen zum Schutz <strong>des</strong> Grundwassers werden eingehalten.<br />

2.4.4 Materialzulieferung<br />

Es besteht ein Gesamtbedarf an mineralischen Rohstoffen (Sande, Kies,<br />

Bindemittel, sonstige Zuschlagsstoffe) bei den geplanten Maßnahmen von<br />

rund 4,7 Mio. m³, die zugeliefert werden müssen (s. Boden- und Rohstoffmanagement<br />

– R & H, Nürnberg/ emc, Erfurt/ TU München, Zentrum<br />

Geotechnik, 2007). Davon sind rund 2,9 Mio. m³ mineralische Rohstoffe<br />

(überwiegend Kies), die von außen herantransportiert werden müssen.<br />

2-16 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

2.5 Baubetrieb<br />

2.5.1 Baulogistikkonzept<br />

Im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen wurde zur Bauablaufplanung<br />

der gesamten Bauzeit ein baulogistisches Konzept erstellt<br />

(Baulogistikkonzept, Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007).<br />

Im Baulogistikkonzept werden die inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben für<br />

den Bauablauf erstellt (im wesentlichen die Ermittlung der transportrelevanten<br />

Einbau- und Ausbaumassen, die Anzahl von Transporten und<br />

<strong>des</strong> eingesetzten Baugeräts, Darstellung <strong>des</strong> voraussichtlichen Bauablaufes<br />

sowie baubetrieblicher Aspekte). Weiter sind Angaben zur Vermeidung<br />

und Minimierung von nachteiligen Auswirkungen durch den<br />

Baubetrieb enthalten.<br />

2.5.2 Phasen der Baumaßnahmen<br />

Im Rahmen eines Grobterminplanes (s. Baulogistikkonzept) werden die<br />

Baumaßnahmen folgendermaßen unterteilt.<br />

> Vorabmaßnahmen<br />

> 1. Investmaßnahme<br />

> 2. Investmaßnahme<br />

> 3. Investmaßnahme<br />

Während sich die Vorabmaßnahmen und die 1. Investmaßnahme zeitlich<br />

überlagern, werden die folgenden Abschnitte der 2. Investmaßnahme und<br />

3. Investmaßnahme zeitlich voraussichtlich unabhängig voneinander angeordnet.<br />

2.5.2.1 Vorabmaßnahmen<br />

Hierunter fallen alle Maßnahmen, die vorbereitenden Charakter haben. Im<br />

Einzelnen sind zu nennen.<br />

Straßenverkehrsanlagen<br />

> Verlegung St 2084 (inklusive einem Provisorium zur Umgehung der<br />

Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen und inklusive<br />

der Rollbrücken Y1 bis Y4 und ihre Grundwasserwannen).<br />

> Neubau Südring (inklusive einem Provisorium zur Umgehung der<br />

Baumaßnahmen Rollbrücken und Grundwasserwannen S9 und S10).<br />

> Verlegung St 2584 (Erdinger Allee) mit den Rollbrückenpaaren N5 und<br />

N6, N7 und N8, sowie N9 und N10 (inklusive der Grundwasserwannen<br />

sowie einem Provisorium zur Umgehung der Baumaßnahmen Rollbrücken<br />

und Grundwasserwannen N5 bis N10).<br />

> Verlegung ED 5.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-17

Neuordnung der Gewässer und Entwässerungssysteme<br />

> Verlegung Abfanggraben Ost.<br />

> Neubau Ableitungsgraben Nord.<br />

> Verlängerung Verrohrung Nord.<br />

> Verlegung Goldach.<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Grundwasserregelung im Bereich der 3. Start- und Landebahn.<br />

Grundwasserversickerung für die 3. Start- und Landebahn.<br />

Verlegung <strong>des</strong> Enteisungsabwasserbeckens (Schmelzwasserbecken).<br />

Umverlegung und Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen<br />

außerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong> (Sparten)<br />

Dies betrifft Erdgasleitungen, Stromkabel als Freileitungen und erdverlegte<br />

Leitungen, Telekommunikationsleitungen sowie Trinkwasser- und<br />

Schmutzwasserleitungen.<br />

2.5.2.2 1. Investmaßnahme<br />

Die 1. Investmaßnahme umfasst den Neubau <strong>des</strong> kompletten 3. Start- und<br />

Landebahnsystems und <strong>des</strong> Rollwegsystems mit den Anbindungen den<br />

Bestand. Darüber hinaus wird eine Rollwegverbindung zwischen den<br />

bestehenden Vorfeldern 2 und 3 sowie der Rollweganbindung 3. Start-<br />

und Landebahn über ein während der Vorabmaßnahmen gebautes<br />

Rollbrückenpaar erstellt (Rollkorridor OW). Dieser Bereich bindet auch<br />

über zwei weitere Rollbrückenpaare (ebenfalls während der Vorabmaßnahmen<br />

gebaut) an das bestehende parallele Rollwegsystem der heutigen<br />

Nordbahn an.<br />

Ferner wird ein zweites Enteisungsabwasserbecken gebaut.<br />

Das aus den Bauwerken 3. Start- und Landebahn, sowie dem Rollkorridor<br />

Nord anfallenden Bodenmaterial wird zu den geplanten Abschirmungswällen<br />

Attaching und Hallbergmoos, zum Sichtschutzwall St 2084<br />

neu, zu den verschiedenen Geländeaufschüttungen am Knoten Ost und in<br />

der Randzone Ost, der Geländeaufschüttung in der Randzone Ost, sowie<br />

zur Erweiterung <strong>des</strong> Aussichtshügels Attaching-Süd transportiert und<br />

eingebaut.<br />

2.5.2.3 2. Investmaßnahme<br />

Die Baumaßnahmen der 2. Investmaßnahme konzentrieren sich auf den<br />

Bereich <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> 4. Wesentliche Gewerke sind hier:<br />

> Tunnelbauwerke unter Vorfeld 4 (S-Bahntunnel, Gepäck- und Versorgungstunnel,<br />

sowie ein Tunnel für das Personentransportsystem)<br />

zwischen dem Fracht- und Gepäckzwischenlager und dem späteren<br />

Satellit B 1.<br />

2-18 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Regenwasser, Schmutzwasser,<br />

Löschwasser, Trinkwasser, Flugbetriebsstoffversorgung, Kabeltrassen).<br />

> Deckenbau Vorfeld 4, sowie Rollbrücke S9 inklusive Grundwasserwanne.<br />

2.5.2.4 3. Investmaßnahme<br />

Analog zu den Baumaßnahmen der 2. Investmaßnahme konzentrieren<br />

sich die Gewerke dieses Bauabschnitts auf den Bereich <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> 5.<br />

Die wesentlichen Gewerke sind hier:<br />

> Tunnelbauwerke unter Vorfeld 5 (S-Bahntunnel, Gepäck- und Versorgungstunnel,<br />

sowie ein Tunnel für das Personentransportsystem)<br />

zwischen dem Satellit B und der östlichsten Vorfeldpositionen.<br />

> Versorgungs- und Entsorgungsleitungen (Regenwasser, Schmutzwasser,<br />

Löschwasser, Trinkwasser, Flugbetriebsstoffversorgung, Kabeltrassen).<br />

> Deckenbau Vorfeld 5, sowie Rollbrücke S10 inklusive Grundwasserwanne.<br />

2.5.3 Festlegungen zum Bauablauf<br />

2.5.3.1 Baustelleneinrichtungsflächen<br />

Vorabmaßnahmen<br />

Da sich die einzelnen Baustellen verteilt um den Flughafen München<br />

befinden, zudem die meisten Maßnahmen Linienbaustellen (die S/L-Bahn,<br />

Straßen, Gewässer und Leitungstrassen sind linienförmig) darstellen, wird<br />

auf eine zentrale Baustelleneinrichtung (BE) verzichtet. Die jeweiligen<br />

bauzeitlich benötigten Flächen sind im Plan der Vorabmaßnahmen im<br />

Baulogistikkonzept dargestellt.<br />

Die einzelnen Baustelleneinrichtungsflächen werden an ein Fernmelde-<br />

und Baustromnetz angebunden. Die sonstige Ver- und Entsorgung (Trinkwasser,<br />

Abwasser sowie Gas für Beheizung) wird dezentral bei der jeweiligen<br />

Baustelleneinrichtungsfläche gemäß der Arbeitsstättenverordnung,<br />

<strong>des</strong> Wasserhaushaltsgesetzes, sowie <strong>des</strong> Abwasserbeseitigungsgesetzes<br />

angeordnet.<br />

Zusätzliche Betankungsanlagen für die Baustellengeräte sind ebenfalls<br />

dezentral auf den jeweiligen Baustelleneinrichtungsflächen angeordnet.<br />

Aufgrund <strong>des</strong> reduzierten Flächenbedarfs der einzelnen Baustelleneinrichtungsflächen<br />

versickert das in geringem Umfang anfallende Oberflächenwasser<br />

vor Ort und es kann auf Oberflächenversickerungsanlagen<br />

verzichtet werden.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-19

1. Investmaßnahme<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Alle Anlagen auf den Baustelleneinrichtungsflächen werden temporär an<br />

ein Trinkwasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsnetz sowie an ein<br />

Baustromnetz angebunden. Die Gasversorgung sowie die Betankung für<br />

Baugeräte erfolgt auf diesen Flächen dezentral, dass heißt von den<br />

Unternehmern individuell. Um der erhöhten Flächenversiegelung in<br />

diesem Bereich Rechnung zu tragen, werden für die Ableitung <strong>des</strong><br />

Oberflächenwassers Rohrnetze sowie entsprechende Versickerungsanlagen<br />

vorgesehen.<br />

Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt über eine bewachte<br />

Toranlage, die an den geschlossenen Bauzaun um das Baufeld S/L Bahn<br />

anschließt. Die Bereiche hinter der Toranlage (dass heißt innerhalb <strong>des</strong><br />

Baufel<strong>des</strong>) bieten ausreichend Raum für Reifenwaschanlagen sowie<br />

Abstreifstrecken, die eine Verschmutzung der öffentlichen Straßen vermeiden.<br />

Insbesondere diese Flächen sind regelmäßig mit Hochdruckreinigungsgeräten<br />

sowie Kehrfahrzeugen sauber zu halten. Die Baustraßen<br />

im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche werden in einem<br />

bituminösen Aufbau erstellt oder gegebenenfalls mit Bitumenfräsgut<br />

befestigt.<br />

Mit der Fertigstellung der zu verlegenden St 2084 endet ein Großteil der<br />

Vorabmaßnahmen. Die Zufahrt zum Baustellengelände 3. S/L Bahn erfolgt<br />

nun über die verlegte St 2084 (neu). Die westliche Lage <strong>des</strong> Baustellentores<br />

und die zusätzlichen Abbiegespuren, sowie die angeordneten LKW<br />

Speicher vermeiden Rückstauungen in das öffentliche Straßennetz. Die<br />

Baustelleneinrichtungsfläche Baufeld S/L Bahn wird rund 120.000 m²<br />

Fläche benötigen. Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche <strong>des</strong> Baufel<strong>des</strong><br />

S/L Bahn wird im endgültigen Zustand das Vorfeld der Allgemeinen<br />

Luftfahrt, sowie eine Schneedeponie liegen. Mit dem Herrichten dieser<br />

Flächen als Baustelleneinrichtungsfläche kann vorab der Untergrund für<br />

die letztendliche Nutzung geschaffen und damit Mehraufwendungen vermieden<br />

werden.<br />

Die Baustelleneinrichtungsfläche für den Bauabschnitt 1 Rollkorridor Nord<br />

im Zentralbereich wird vom an- und abfahrenden Verkehr über die<br />

> Autobahn A 92 bis zur Anschlussstelle Erding (9),<br />

> St 2580 (FTO) und<br />

> Provisorium Südring bis Abzweig St 2584 (alte Erdinger Allee)<br />

erschlossen.<br />

Für die Baustelleneinrichtungsfläche werden rund 85.000 m² vorgesehen.<br />

Analog zu den BE der S/L Bahn liegen die BE der Baumaßnahmen im<br />

Vorfeldbereich über Flächen, die zu einem späteren Zeitpunkt als Bodenverkehrsflächen<br />

dienen. Somit kann auch hier vorab der Untergrund entsprechend<br />

der späteren Nutzung erstellt werden.<br />

2-20 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

2. Investmaßnahme<br />

Es werden in dieser Phase nur Baustelleneinrichtungsflächen im Vorfeldbereich<br />

vorgesehen. Die Baustelleneinrichtungsflächen werden wie schon<br />

während der 1. Investmaßnahme über den Knoten A der St 2584 (Erdinger<br />

Allee) angebunden.<br />

3. Investmaßnahme<br />

Die Baustelleneinrichtungsflächen werden wie schon während der 1. und<br />

2 Investmaßnahme über den Knoten A der St 2584 (Erdinger Allee) angebunden.<br />

Die Standorte der Baustelleneinrichtungsflächen verschieben sich<br />

analog zum Baufortschritt der vorhergehenden Investmaßnahmen nach<br />

Osten.<br />

2.5.3.2 Massen und Volumen der Baumaßnahmen<br />

Aus den im Grobterminplan <strong>des</strong> Baulogistikkonzeptes enthaltenen Vorabmaßnahmen<br />

werden folgende Volumina ermittelt. Die großvolumigen<br />

Geländeaufschüttungen sowie Abschirmungswälle sind gesondert berücksichtigt.<br />

Tabelle 2-1 Transportvolumina<br />

Antransporte [Mio. m 3 ] Abtransporte [Mio. m 3 ] Direkte Verwendung [Mio. m 3 ]*<br />

Vorabmaßnahmen<br />

1,31<br />

1. Investmaßnahme<br />

1,21 0,62<br />

4,73<br />

2. Investmaßnahme<br />

3,02 2,84<br />

0,83<br />

3. Investmaßnahme<br />

0,28 0,22<br />

1,27 0,44 0,36<br />

Abschirmungswälle, Sichtschutzwälle, Geländeaufschüttungen<br />

2,70 - 2,70<br />

Sonstige Andeckungen, Aufschüttungen und Verfüllungen<br />

1,64 - 1,64<br />

*Direkte Verwendung von Abtransporten in Geländeaufschüttungen, Wällen, Deichbauwerken und<br />

Böschungen an Gewässern.<br />

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen ergeben sich Restmassen von<br />

ca. 4,3 Mio. m 3 Erdmaterial, das für die geplanten Aussichtshügel, Abschirmungswälle<br />

(insgesamt ca. 2,7 Mio. m 3 ) und für sonstige Andeckungen,<br />

Aufschüttungen und Verfüllungen (ca. 1,6 Mio. m 3 ) verwendet wird.<br />

2.5.3.3 Transportfahrzeuge<br />

Die einzelnen Transporte werden nach ihrem Transportgut und der Transportstrecke<br />

(öffentlicher Bereich oder Baustellenverkehr) unterschieden.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-21

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Hieraus ergeben sich unterschiedliche Transportvolumen und damit unterschiedliche<br />

Transportmengen (Beispiele für einzusetzende Fahrzeuge und<br />

Nutzlasten bzw. -volumina s. Abschnitt 2.4 Baulogistikkonzept).<br />

Neben dem Einsatz von besonders lärmgedämmter und abgasreduzierter<br />

Motorentechnologie sind zur Vermeidung beziehungsweise zur Verringerung<br />

der durch die Bautätigkeit und vor allem durch den Bauverkehr<br />

erzeugten Immissionen in den nachfolgenden Zulassungsverfahren geeignete<br />

Minimierungsmaßnahmen (z.B. durch zeitliche und örtliche Beschränkungen<br />

beziehungsweise geeignete Verfahrenstechnik) festzulegen.<br />

Umweltfreundlichere Alternativen zum Transport für den großräumigen<br />

Erdbau über Fahrzeuge z.B. Form von Förderbändern wurden geprüft.<br />

Lösungsansätze mit Transportförderbändern wurden allerdings als nicht<br />

zielführend eingeschätzt, da zahlreiche Zwischenlagerstätten an unterschiedlichen<br />

Orten und Zeitpunkten angedient bzw. wieder aufgelöst<br />

werden und die unterschiedlichen Aufschüttungen sowie Abschirmungswälle<br />

nicht kontinuierlich während einer definierten Zeitspanne aufgeschüttet<br />

werden. Durch ein Netz verschiedener Transportförderbänder<br />

würde zudem der Baustellenverkehr anderer Gewerke wesentlich behindert<br />

(Baulogistikkonzept, Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007).<br />

2.5.3.4 Anlieferrouten für Transportfahrten<br />

Um zusätzliche Belastungen in Wohngebieten zu vermeiden, sollen alle<br />

Anlieferungen so weit wie möglich über die Autobahn A 92, die Anschlussstelle<br />

Erding (9) und die St 2580 (FTO) erfolgen. Je nach Bauabschnitt<br />

unterscheiden sich dann die letzten Strecken zu den jeweiligen Baustellentoren<br />

bzw. Baustellen.<br />

Resultierend aus der günstigen Infrastrukturanbindung (A92) und auch<br />

gestützt auf die geographische Lage möglicher Kiesabbaugebiete im<br />

Bereich um den Flughafen München wird für die Transportwege von<br />

folgender Situation der Verteilung der Anlieferrouten ausgegangen.<br />

> FTO von Süden kommend: 30%.<br />

> FTO von Norden kommend: 60%.<br />

> Über Flughafen München von Westen kommend: 10%.<br />

2.5.3.5 Transporte und Fahrten<br />

Zur Berechnung der notwendigen Transporte auf und zu den Baustellen<br />

für die einzelnen Maßnahmen wurde im Baulogistikkonzept für jede<br />

Baumaßnahme von einem durchschnittlichen Arbeitstag von 10 Stunden<br />

ausgegangen, dass heißt in der Regel von 07.00 h bis 17.00 h. Es wird<br />

unterschieden in Transport und Fahrt, wobei ein Transport aus zwei<br />

Fahrten (hin und zurück) besteht. Jede massenrelevante Maßnahme<br />

wurde gesondert betrachtet. Die ermittelten Fahrten wurden in das im<br />

Grobterminplan definierte Zeitschema eingearbeitet und für die einzelnen<br />

Bauabschnitte zusammengefasst. Vor allem bei den Vorabmaßnahmen<br />

2-22 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

werden soweit möglich die noch nicht rückgebauten bestehenden Straßen<br />

(z.B. St 2084 alt) genutzt.<br />

Um einen großen Teil der Transporte innerhalb <strong>des</strong> Flughafengelän<strong>des</strong><br />

abzuwickeln und damit die öffentlichen Straßen zu entlasten, ist vorgesehen,<br />

bedarfsweise Betriebsstraßen zur Aufnahme <strong>des</strong> Schwerverkehrs<br />

mit einer verstärkten und verbreiterten Schwarzdecke zu ertüchtigen.<br />

2.5.3.6 Baumaschineneinsatz<br />

Neben der Ermittlung der notwendigen Transporte wird für die geplanten<br />

Maßnahmen der jeweilige Baumaschineneinsatz und der entsprechende<br />

Einsatzzeitraum für die Ermittlung der Lärm- und Abgasemission abgeschätzt.<br />

2.5.3.7 Zwischenlagerstätten<br />

Die Lagen der Zwischenlagerstätten wurden aufgrund der Baustellenstandorte<br />

und der zu Verfügung stehenden Flächen gewählt, sowie hinsichtlich<br />

einer Transportminimierung und ihrer Aufnahmekapazität optimiert.<br />

So wurden alle Zwischenlagerstätten in der Nähe ihrer Quellen und<br />

Zielströme positioniert.<br />

Folgende Lagen und eingebrachte Materialien der Zwischenlager wurden<br />

ausgewählt.<br />

> ZL1 Im Bereich Satellit B1 (Baukiese, d.h. Kiese mit unterschiedlicher<br />

Körnung, die für die Herstellung <strong>des</strong> Grobplanums geeignet sind).<br />

> ZL2 Im Bereich Regenrückhaltebecken (RRB) westlich <strong>des</strong> Abfanggrabens<br />

Ost (Bodenmaterial für Dammbau Abfanggraben Ost).<br />

> ZL3 Im Bereich Südost-Kante Ramp 5 (Baukiese, d.h. Kiese mit<br />

unterschiedlicher Körnung, die z.B. für die Herstellung <strong>des</strong><br />

Grobplanums geeignet sind).<br />

> ZL4 Im Bereich östlich <strong>des</strong> Ableitungsgrabens Nord (Bodenmaterial,<br />

das für die Andeckung im Bereich S/L Bahn verwendet wird).<br />

> ZL5 Mittig im Bereich südlich <strong>des</strong> Abfanggrabens Nord (Bodenmaterial<br />

für Dammbau Abfanggraben Nord).<br />

> ZL6 Im Bereich der BE für S/L Bahn (einbaufähiger Boden, d.h. Kiese<br />

mit unterschiedlicher Körnung, die für die Herstellung <strong>des</strong> Grobplanums<br />

geeignet sind).<br />

> ZL7 Im Bereich westlich von ZL5 (Baukiese, d.h. Kiese mit<br />

unterschiedlicher Körnung, die für die Andeckung im Bereich S/L Bahn<br />

verwendet wird).<br />

Neben den oben genannten Zwischenlagerstätten werden insbesondere<br />

entlang der Straßenbaumaßnahmen und im Bereich der Seitenentnahmen<br />

kurzzeitig Lagerstätten für abgeräumtes Bodenmaterial vorgesehen.<br />

Dieses Bodenmaterial wird vor Ort wieder angedeckt.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-23

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Auf die ZL 4 und ZL 7 wird Bodenmaterial zwischengelagert, das geogen<br />

bedingt arsenhaltig ist. Diese Zwischenlager mit arsenhaltigem Bodenmaterial<br />

werden unmittelbar nach der Aufschüttung von Mieten mit Planen<br />

gegen eindringen<strong>des</strong> Niederschlagswasser geschützt.<br />

2.5.3.8 Bodenklassen auf Zwischenlagern, Aufschüttungen sowie<br />

Abschirmwällen<br />

Zur Klassifizierung der Eignung zur Aufschüttung, Ermittlung möglicher<br />

Staubemissionen und möglicher Vorbelastungen von Erdmaterialien werden<br />

im Baulogistikkonzept die in die Zwischenlager und Aufschüttungen<br />

sowie Abschirmungswälle eingebrachten Bodenvolumina nach unterschiedlichen<br />

Oberbodenklassen (gemäß Spezifizierung der Geotechnischen<br />

Begutachtung, Zentrum für Geotechnik, TU München, 2007) getrennt<br />

aufgeführt. Zusätzlich werden die Zeiträume der Zu- und Abgänge und die<br />

Einsatzzeiten entsprechender Baugeräte ermittelt.<br />

2.5.4 Minimierung von Luftschadstoffemissionen und der<br />

Staubentwicklung<br />

2.5.4.1 Grundsätzliche Maßnahmen<br />

Grundsätzliche Maßnahmen<br />

Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind grundsätzlich vorzusehen.<br />

> Kein Abblasen von angefallenen Stäuben.<br />

> Staubbindung durch Feuchthalten <strong>des</strong> Materials.<br />

> Umschlagverfahren mit geringen Wurfhöhen.<br />

> Vollständige Einhausung von Förderbändern (z.B. Mischanlagen).<br />

Anforderungen Baugeräte<br />

Folgende Anforderungen an Geräte und Maschinen sind zu erfüllen.<br />

> Emissionsarme und gering Staub freisetzende Arbeitsgeräte vorsehen.<br />

> Maschinen und Geräte mit Dieselmotoren sind - sofern möglich - mit<br />

Partikelfilter-Systemen auszustatten.<br />

> Auf Antriebe mit Zweitaktmotoren sollte vollständig verzichtet werden.<br />

> Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur mechanischen<br />

Bearbeitung von Baustoffen (z.B. Trennscheiben) sind staubmindernde<br />

Maßnahmen (z.B. Benetzen, Erfassen, Absaugen) zu<br />

treffen.<br />

> Optimierung der Maschinenlaufzeiten - Vermeidung von Leerlauf,<br />

Abschalten der Motoren der zum Be- und Entladen wartenden Fahrzeuge.<br />

2-24 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Anforderungen an thermische und chemische Arbeitsprozesse<br />

Bei thermischen Arbeitsprozessen auf Baustellen (Aufheizen (Belagsbau),<br />

Schneiden, heiß Beschichten, Schweißen, Sprengen) werden Gase und<br />

Rauche freigesetzt. Im Vordergrund stehen Maßnahmen bei der (heißen)<br />

Verarbeitung von Bitumen (Straßenbeläge, Abdichtungen, Heißverkleben)<br />

sowie bei Schweißarbeiten.<br />

> Keine thermische Aufarbeitung (z.B. hot-remix) von teerhaltigen Belägen/<br />

Materialien auf Baustellen.<br />

> Verwendung von Bitumen mit geringer Luftschadstoff-Emissionsrate<br />

(Rauchungsneigung).<br />

> Reduktion der Verarbeitungstemperatur durch geeignete Bindemittelwahl.<br />

> Verwenden von Gussasphalten und Heißbitumen mit geringer Rauchungsneigung.<br />

> Die Verarbeitungstemperaturen dürfen folgende Werte nicht überschreiten:<br />

> Gussasphalt maschineller Einbau: 220 °C<br />

> Gussasphalt Handeinbau: 240 °C<br />

> Heißbitumen: 190 °C<br />

> Einsatz von geschlossenen Heizkesseln mit Temperaturreglern.<br />

> Schweißarbeitsplätze sind so einzurichten, dass der Schweißrauch<br />

erfasst, abgesaugt und abgeschieden werden kann (z.B. mit Punktabsaugung).<br />

Allgemeine Anforderungen Baustellenbetrieb<br />

Weiterhin sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen.<br />

> Lagerung von Materialien im Baustellenbereich vermeiden.<br />

> Wenn dies nicht möglich ist, sollen Abwehungen von staubförmigen<br />

Material durch Abdeckung, Befeuchtung oder Abschirmung begrenzt<br />

und Liegezeiten im Freien so weit wie möglich verkürzt werden. Dies<br />

gilt auch für Erdaushub.<br />

> Einrichtung von Lkw-Radwaschanlagen an den Ausfahrten von Baustraßen<br />

bzw. Baustellenbereichen in den öffentlichen Verkehrsraum.<br />

> Auf unbefestigten Pisten sind Stäube z.B. mit Druckfass oder Wasserberieselungsanlage<br />

geeignet zu binden.<br />

> Regelmäßige Reinigung der Baustraßen mit wirksamen<br />

Kehrmaschinen (ohne Aufwirbelung) oder durch Nassreinigungsverfahren.<br />

> Umgehende Instandsetzung von beschädigten Straßenoberflächen.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-25

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Beschränken der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Baupisten, d.<br />

h. auf Wegen, die nicht besonderen Maßnahmen zur Staubminderung<br />

unterliegen, auf 30 km /h.<br />

2.5.4.2 Vermeidung von Staubemissionen durch Befeuchtung beim<br />

technischen Erdbau und erforderliche Wasserentnahme<br />

Die Oberflächen aller Baustraßen sowie Zwischenlagerstätten von Oberboden,<br />

die nicht angesät werden (Zwischenlagerstätten die nur für kurze<br />

Zeit vorgesehen sind, wie zum Beispiel im Bereich der Seitenentnahmen),<br />

müssen in angemessener Weise mit mobilen Sprinklerfahrzeugen oder<br />

Sprinkleranlagen benetzt werden. Darüber hinaus sind alle Aufschüttungen<br />

sowie Abschirmungswälle während der Einbauphase angemessen<br />

feucht zu halten, um den gewünschten hohen Verdichtungsgrad zu erreichen,<br />

sowie Staubemissionen so gering wie möglich zu halten. Die eingebrachten<br />

Wassermengen wirken oberflächlich und verdunsten wieder, so<br />

dass kein Versickerungsvorgang stattfindet. Die eingesetzten Wasserbedarfsmengen<br />

richten sich im Wesentlichen nach den klimatischen<br />

Gegebenheiten.<br />

Die erforderlichen Wassermengen werden aus dezentralen Entnahmebrunnen<br />

entnommen und liegen im Bereich BE neue Nordbahn, nördlich<br />

Enteisungsabwasserbecken 1 (jeweils Vorabmaßnahmen und 1. Investmaßnahme),<br />

im Bereich Schwelle 09 (1. Investmaßnahme), sowie südöstliche<br />

Ecke <strong>des</strong> Vorfel<strong>des</strong> Ramp 5 (2. und 3. Investmaßnahme).<br />

Darüber hinaus sind Entnahmebrunnen und eine Entnahmestelle für die<br />

Abschirmungswälle und Aufschüttungen und deren angrenzende<br />

Baustraßen vorzusehen (Abschirmungswälle Hallbergmoos, Entnahme<br />

am Ludwigskanal (1. bis 3. Investmaßnahme) und Geländeaufschüttung<br />

am Knoten Ost, bzw. für Arbeiten im Bereich <strong>des</strong> Rollkorridors Nord,<br />

Ramp 4 und Ramp 5 (alle Investmaßnahmen). Die Entnahmestelle wird<br />

nahe dem Anschlussbauwerk zum Abfanggraben Ost angeordnet. Die<br />

vorgesehen Betriebsstraßen <strong>des</strong> Ableitungsgrabens Nord in diesem<br />

Bereich müssen nach den Erfordernissen für Anfahrt und Wasserentnahme<br />

ausgelegt werden.<br />

Die Oberflächengewässer dürfen hinsichtlich ihrer Abflussverhältnisse,<br />

Qualität und ihrer Ökologie nicht beeinträchtigt werden. Entsprechende<br />

Hinweise finden sich in UVS 11 Schutzgut Wasser (Abschnitt 11.2 Oberflächengewässer).<br />

Für die Berechnung <strong>des</strong> Wasserverbrauches werden im Wesentlichen die<br />

Verteilung der Baustellen im gesamten Maßnahmenbereich, sowie die<br />

Intensität der Erdbewegungen herangezogen. Analog zu den Bauflächen<br />

werden auch die Flächen für Zwischenlager und die Flächen für Baustraßen<br />

entsprechend reduziert. Damit wird auch keine Versickerung<br />

stattfinden, das Wasser wird weitgehend verdunsten.<br />

2-26 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Vorabmaßnahmen:<br />

> Entnahmebrunnen nördlich Enteisungsabwasserbecken 1: ein Fahrzeug<br />

mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 16 m³<br />

Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen BE neue Nordbahn: ein Fahrzeug mit 10 m³ Wasser<br />

Fassungsvermögen und 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen nahe Geländeaufschüttung am Knoten Ost: ein<br />

Fahrzeug mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />

16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

1. Investmaßnahme:<br />

> Entnahmebrunnen nördlich Enteisungsabwasserbecken 1: drei Fahrzeuge<br />

mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je<br />

17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen Schwelle 27 neue Nordbahn: drei Fahrzeuge mit je<br />

10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je 17 m³ Verbrauch<br />

pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen BE neue Nordbahn: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³<br />

Wasser Fassungsvermögen und je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Maximale durchschnittliche Entnahme am Entnahmebrunnen in der<br />

Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten Ost: drei Fahrzeuge mit<br />

10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 15 m³ Verbrauch<br />

pro Stunde.<br />

> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle Hallbergmoos<br />

für Verdichtung der Abschirmungswälle: drei Fahrzeuge mit 10<br />

m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich 15 m³ Verbrauch<br />

pro Stunde.<br />

Zeitliche Überlappung von Vorab- und 1. Investmaßnahme<br />

> Entnahmebrunnen nördlich <strong>des</strong> Enteisungsabwasserbeckens 1: vier<br />

Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />

je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen Schwelle 27 neue Nordbahn: vier Fahrzeuge mit je<br />

10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund 17 m³ pro<br />

Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen Baustelleneinrichtungsfläche neue Nordbahn: vier<br />

Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />

je rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Maximale durchschnittliche Entnahme am Entnahmebrunnen in der<br />

Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten Ost: vier Fahrzeuge mit<br />

je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich je rund 17 m³<br />

Verbrauch pro Stunde.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-27

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle Hallbergmoos<br />

für die Verdichtung der Abschirmungswälle: drei Fahrzeuge mit<br />

10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund 15 m³<br />

Verbrauch pro Stunde.<br />

2. Investmaßnahme:<br />

> Entnahmebrunnen in der Nähe der Geländeaufschüttung am Knoten<br />

Ost: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />

durchschnittlich rund 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen an der südöstlichen Ecke Vorfeld Ramp 5: zwei<br />

Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />

rund 16 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Maximale durchschnittlich Entnahme an der Entnahmestelle<br />

Hallbergmoos für die Verdichtung der Abschirmungswälle: zwei Fahrzeuge<br />

mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich rund<br />

15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

3. Investmaßnahme<br />

> Entnahmebrunnen in der Nähe der Geländeaufschüttungen am Knoten<br />

Ost: zwei Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />

durchschnittlich rund 15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Entnahmebrunnen in der südöstlichen Ecke Vorfeld, Ramp 5: zwei<br />

Fahrzeuge mit je 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und<br />

durchschnittlich rund 15 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

> Maximale durchschnittliche Entnahme an der Entnahmestelle<br />

Hallbergmoos für die Verdichtung der Abschirmungswälle: drei<br />

Fahrzeuge mit 10 m³ Wasser Fassungsvermögen und durchschnittlich<br />

rund 17 m³ Verbrauch pro Stunde.<br />

2-28 Umweltverträglichkeitsstudie

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Quellenverzeichnis<br />

Technische Planung Luftseite. - Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007.<br />

Straßenplanung. - Wagner + Partner, Beratende Ingenieure im Bauwesen, München,<br />

2007.<br />

Tunnelplanung. - Obermeyer Planen und Beraten GmbH, München.<br />

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen. - (Dr. Blasy – Dr. Øverland, Beratende Ingenieure<br />

GmbH & Co. KG, Eching am Ammersee / Regierungsbaumeister Schlegel<br />

GmbH & Co. KG, München, 2007.<br />

Boden- und Rohstoffmanagement, - Rietzler & Heidrich Umwelt GmbH, Nürnberg<br />

/ emc GmbH Erfurt / TU München, Zentrum für Geotechnik, 2007.<br />

Baulogistikkonzept (Dorsch Consult Airports GmbH, München, 2007.<br />

Umweltverträglichkeitsstudie 2-29

Karten nach Kartenverzeichnis<br />

Planfeststellungsverfahren<br />

3. Start und Landebahn<br />

Karte Nr. Bezeichnung Maßstab<br />

UVS 2-1 Lageplan mit politischen Grenzen 1: 100.000<br />

UVS 2-2 Lageplan <strong>des</strong> <strong>Vorhabens</strong> 1: 25.000<br />

2-30 Umweltverträglichkeitsstudie