Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)

Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)

Quellenverzeichnis (Bibliografie / Filmografie / Mediografie)

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Alte Kantonsschule Aarau<br />

Projektunterricht<br />

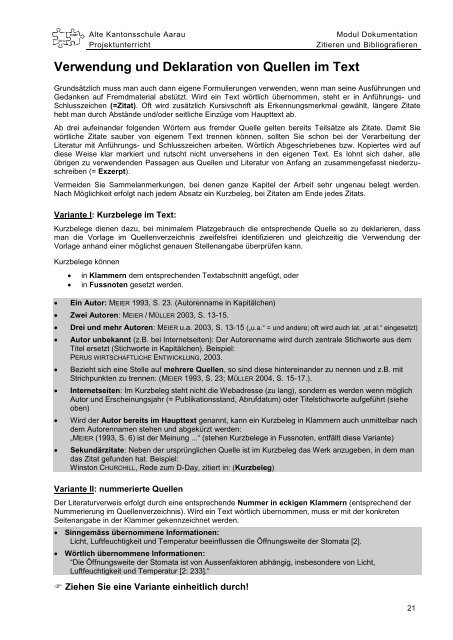

Verwendung und Deklaration von Quellen im Text<br />

Modul Dokumentation<br />

Zitieren und <strong>Bibliografie</strong>ren<br />

Grundsätzlich muss man auch dann eigene Formulierungen verwenden, wenn man seine Ausführungen und<br />

Gedanken auf Fremdmaterial abstützt. Wird ein Text wörtlich übernommen, steht er in Anführungs- und<br />

Schlusszeichen (=Zitat). Oft wird zusätzlich Kursivschrift als Erkennungsmerkmal gewählt, längere Zitate<br />

hebt man durch Abstände und/oder seitliche Einzüge vom Haupttext ab.<br />

Ab drei aufeinander folgenden Wörtern aus fremder Quelle gelten bereits Teilsätze als Zitate. Damit Sie<br />

wörtliche Zitate sauber von eigenem Text trennen können, sollten Sie schon bei der Verarbeitung der<br />

Literatur mit Anführungs- und Schlusszeichen arbeiten. Wörtlich Abgeschriebenes bzw. Kopiertes wird auf<br />

diese Weise klar markiert und rutscht nicht unversehens in den eigenen Text. Es lohnt sich daher, alle<br />

übrigen zu verwendenden Passagen aus Quellen und Literatur von Anfang an zusammengefasst niederzuschreiben<br />

(= Exzerpt).<br />

Vermeiden Sie Sammelanmerkungen, bei denen ganze Kapitel der Arbeit sehr ungenau belegt werden.<br />

Nach Möglichkeit erfolgt nach jedem Absatz ein Kurzbeleg, bei Zitaten am Ende jedes Zitats.<br />

Variante I: Kurzbelege im Text:<br />

Kurzbelege dienen dazu, bei minimalem Platzgebrauch die entsprechende Quelle so zu deklarieren, dass<br />

man die Vorlage im <strong>Quellenverzeichnis</strong> zweifelsfrei identifizieren und gleichzeitig die Verwendung der<br />

Vorlage anhand einer möglichst genauen Stellenangabe überprüfen kann.<br />

Kurzbelege können<br />

� in Klammern dem entsprechenden Textabschnitt angefügt, oder<br />

� in Fussnoten gesetzt werden.<br />

� Ein Autor: MEIER 1993, S. 23. (Autorenname in Kapitälchen)<br />

� Zwei Autoren: MEIER / MÜLLER 2003, S. 13-15.<br />

� Drei und mehr Autoren: MEIER u.a. 2003, S. 13-15 („u.a.“ = und andere; oft wird auch lat. „et al.“ eingesetzt)<br />

� Autor unbekannt (z.B. bei Internetseiten): Der Autorenname wird durch zentrale Stichworte aus dem<br />

Titel ersetzt (Stichworte in Kapitälchen). Beispiel:<br />

PERUS WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG, 2003.<br />

� Bezieht sich eine Stelle auf mehrere Quellen, so sind diese hintereinander zu nennen und z.B. mit<br />

Strichpunkten zu trennen: (MEIER 1993, S. 23; MÜLLER 2004, S. 15-17.).<br />

� Internetseiten: Im Kurzbeleg steht nicht die Webadresse (zu lang), sondern es werden wenn möglich<br />

Autor und Erscheinungsjahr (= Publikationsstand, Abrufdatum) oder Titelstichworte aufgeführt (siehe<br />

oben)<br />

� Wird der Autor bereits im Haupttext genannt, kann ein Kurzbeleg in Klammern auch unmittelbar nach<br />

dem Autorennamen stehen und abgekürzt werden:<br />

„MEIER (1993, S. 6) ist der Meinung ...“ (stehen Kurzbelege in Fussnoten, entfällt diese Variante)<br />

� Sekundärzitate: Neben der ursprünglichen Quelle ist im Kurzbeleg das Werk anzugeben, in dem man<br />

das Zitat gefunden hat. Beispiel:<br />

Winston CHURCHILL, Rede zum D-Day, zitiert in: (Kurzbeleg)<br />

Variante II: nummerierte Quellen<br />

Der Literaturverweis erfolgt durch eine entsprechende Nummer in eckigen Klammern (entsprechend der<br />

Nummerierung im <strong>Quellenverzeichnis</strong>). Wird ein Text wörtlich übernommen, muss er mit der konkreten<br />

Seitenangabe in der Klammer gekennzeichnet werden.<br />

� Sinngemäss übernommene Informationen:<br />

Licht, Luftfeuchtigkeit und Temperatur beeinflussen die Öffnungsweite der Stomata [2].<br />

� Wörtlich übernommene Informationen:<br />

“Die Öffnungsweite der Stomata ist von Aussenfaktoren abhängig, insbesondere von Licht,<br />

Luftfeuchtigkeit und Temperatur [2: 233].“<br />

� Ziehen Sie eine Variante einheitlich durch!<br />

21