Capítulo 3 La educación y los conflictos armados: la espiral mortífera

Capítulo 3 La educación y los conflictos armados: la espiral mortífera

Capítulo 3 La educación y los conflictos armados: la espiral mortífera

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

© <strong>La</strong>na Slezic/Panos<br />

<strong>Capítulo</strong> 3<br />

146<br />

<strong>La</strong> <strong>educación</strong> y <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong>: <strong>la</strong> <strong>espiral</strong> <strong>mortífera</strong>

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

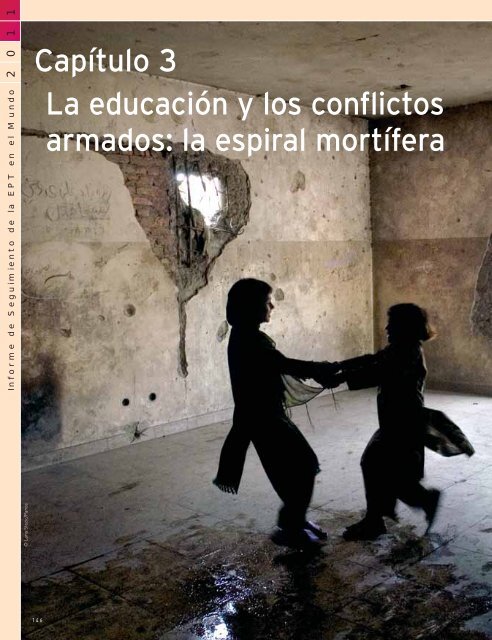

Niñas jugando en un edificio en ruinas<br />

de Kabul (Afganistán) donde han buscado<br />

refugio 105 familias desp<strong>la</strong>zadas.<br />

2<br />

0<br />

1<br />

147<br />

1

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

148<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

Introducción ............................................................ 149<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>:<br />

un obstáculo para <strong>la</strong> EPT .......................... 150<br />

<strong>La</strong>s deficiencias de <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />

pueden atizar <strong>la</strong>s l<strong>la</strong>mas<br />

de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> ......................... 181<br />

<strong>La</strong> ayuda a <strong>los</strong> países afectados<br />

por <strong>conflictos</strong> alterada por<br />

<strong>la</strong>s estrategias de seguridad .................. 195<br />

Los <strong>conflictos</strong> violentos están<br />

destruyendo por completo en todo el<br />

mundo <strong>la</strong>s posibilidades de <strong>educación</strong><br />

de millones de niños. En este capítulo<br />

se exponen con detalle <strong>los</strong><br />

mecanismos de esa destrucción: <strong>la</strong><br />

perpetración de ataques contra <strong>los</strong><br />

esco<strong>la</strong>res, <strong>los</strong> docentes y <strong>la</strong>s escue<strong>la</strong>s;<br />

<strong>los</strong> atentados contra <strong>los</strong> derechos<br />

humanos; y el desvío de <strong>los</strong> recursos<br />

económicos hacia el gasto militar.<br />

También se examinan <strong>la</strong>s deficiencias<br />

de <strong>la</strong> respuesta internacional a este<br />

estado de cosas y se muestra cómo<br />

una <strong>educación</strong> incorrecta puede atizar<br />

<strong>los</strong> <strong>conflictos</strong>, fomentando <strong>la</strong><br />

intolerancia, <strong>los</strong> prejuicios y <strong>la</strong>s<br />

injusticias.

Introducción<br />

<strong>La</strong> guerra se ha definido como “el antidesarrollo”. 1<br />

Incluso <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> breves pueden<br />

frenar el progreso o destruir <strong>los</strong> bienes acumu<strong>la</strong>dos<br />

durante varias generaciones, socavando así el<br />

crecimiento económico y <strong>los</strong> ade<strong>la</strong>ntos en salud,<br />

alimentación y empleo. <strong>La</strong> repercusión es más<br />

intensa y prolongada en <strong>la</strong>s naciones cuya capacidad<br />

de resistencia y recuperación se encuentra debilitada<br />

por <strong>la</strong> pobreza masiva.<br />

No es frecuente que <strong>la</strong> <strong>educación</strong> figure en <strong>la</strong><br />

evaluación de <strong>los</strong> daños causados por un conflicto.<br />

<strong>La</strong> atención de <strong>la</strong> comunidad internacional y de<br />

<strong>los</strong> medios de comunicación suele centrarse en<br />

<strong>la</strong>s imágenes más inmediatas que muestran el<br />

sufrimiento humano, no en <strong>los</strong> costos ocultos y <strong>la</strong>s<br />

secue<strong>la</strong>s duraderas de <strong>la</strong> violencia. Pero en ningún<br />

otro ámbito son esos costos y esas secue<strong>la</strong>s más<br />

evidentes que en el sector educativo. En muchos<br />

de <strong>los</strong> países más pobres del mundo, <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong> están destruyendo no sólo <strong>la</strong> infraestructura<br />

del sistema esco<strong>la</strong>r, sino también <strong>los</strong> anhe<strong>los</strong> y <strong>la</strong>s<br />

ambiciones de toda una generación de niños.<br />

Es posible medir en parte <strong>la</strong> repercusión de un<br />

conflicto en el sistema educativo de un país mediante<br />

una simple representación estadística. El hecho de<br />

que <strong>los</strong> países que son víctimas de <strong>conflictos</strong> figuren<br />

tan manifiestamente en <strong>los</strong> últimos puestos de <strong>la</strong>s<br />

evaluaciones internacionales de <strong>los</strong> progresos en<br />

<strong>la</strong> <strong>educación</strong>, indica que <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> violentos<br />

constituyen un fenómeno que merece mayor atención<br />

en el programa de <strong>la</strong> Educación para Todos. Pero<br />

<strong>los</strong> datos estadísticos no ponen de relieve todas <strong>la</strong>s<br />

consecuencias de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong>. Los efectos más<br />

vastos en materia de pérdidas, lesiones, inseguridad,<br />

traumas psicológicos, desarraigo y destrucción de <strong>la</strong><br />

vida familiar y comunitaria son más difíciles de medir.<br />

Sin embargo, esos efectos privan a niños, jóvenes y<br />

adultos de oportunidades de <strong>educación</strong> que podrían<br />

transformar sus vidas y frenan el progreso del<br />

desarrollo humano en países enteros, dejándo<strong>los</strong><br />

encerrados en un círculo vicioso de violencia,<br />

pobreza y desventaja educativa. <strong>La</strong> tarea de romper<br />

ese círculo vicioso es uno de <strong>los</strong> grandes retos<br />

p<strong>la</strong>nteados al desarrollo en estos inicios del siglo XXI.<br />

Este capítulo, que se divide en tres secciones,<br />

comienza documentando <strong>la</strong>s repercusiones de<br />

<strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> violentos en <strong>la</strong> <strong>educación</strong>. Los países<br />

que padecen <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> son mayoritarios<br />

en <strong>los</strong> últimos puestos de <strong>los</strong> cuadros estadísticos<br />

internacionales que miden <strong>los</strong> resultados de <strong>los</strong><br />

sistemas educativos. Los más pobres de esos países<br />

albergan una fracción desproporcionadamente<br />

elevada de <strong>los</strong> niños sin esco<strong>la</strong>rizar del p<strong>la</strong>neta.<br />

LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: LA ESPIRAL MORTÍFERA<br />

Introducción<br />

Asimismo, sus tasas de nutrición y alfabetización<br />

y el índice de igualdad entre <strong>los</strong> sexos figuran entre<br />

<strong>los</strong> más bajos del mundo. Esos resultados están<br />

estrechamente vincu<strong>la</strong>dos a <strong>los</strong> tipos de violencia<br />

evidentes en muchos países en conflicto. Tanto <strong>la</strong>s<br />

fuerzas estatales como <strong>la</strong>s no estatales cada vez<br />

distinguen menos entre civiles y combatientes y,<br />

en muchos casos, atacan deliberadamente a <strong>los</strong><br />

niños, <strong>los</strong> docentes y <strong>la</strong>s infraestructuras esco<strong>la</strong>res.<br />

<strong>La</strong>s vio<strong>la</strong>ciones y abusos sexuales sistemáticos, así<br />

como <strong>los</strong> desp<strong>la</strong>zamientos masivos de pob<strong>la</strong>ciones,<br />

constituyen ejemp<strong>los</strong> especialmente atroces<br />

de este aspecto de <strong>la</strong> violencia.<br />

Más allá del costo humano y de <strong>la</strong> destrucción de<br />

<strong>la</strong>s infraestructuras esco<strong>la</strong>res, <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong><br />

privan de recursos a algunos de <strong>los</strong> países más<br />

pobres del mundo. En lugar de dedicar sus<br />

presupuestos a inversiones productivas en capital<br />

humano, muchos de esos países despilfarran su<br />

dinero en gastos militares improductivos. Como<br />

se subraya en este capítulo, no son únicamente<br />

<strong>los</strong> países pobres <strong>los</strong> que tienen que revisar sus<br />

prioridades: <strong>los</strong> Estados donantes también están<br />

gastando demasiado en armamento y muy poco en <strong>la</strong><br />

asistencia para el desarrollo destinada a <strong>la</strong> <strong>educación</strong>.<br />

Si es cierto que <strong>la</strong>s devastadoras consecuencias<br />

de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> en <strong>la</strong> <strong>educación</strong> se suelen<br />

subestimar y dar a conocer menos de lo debido,<br />

otro tanto cabe afirmar del otro aspecto del ciclo,<br />

examinado en <strong>la</strong> segunda sección del capítulo, a<br />

saber: <strong>la</strong>s nocivas repercusiones que <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />

puede tener en <strong>la</strong>s perspectivas de paz. Los sistemas<br />

educativos no son <strong>la</strong> causa de <strong>la</strong> guerra. Pero en<br />

determinadas circunstancias, esos sistemas pueden<br />

atizar <strong>los</strong> resentimientos, <strong>la</strong>s tensiones sociales y <strong>la</strong>s<br />

desigualdades que empujan a <strong>la</strong>s comunidades a <strong>la</strong><br />

confrontación violenta. Los sistemas educativos que<br />

no logran dotar a <strong>los</strong> jóvenes con <strong>la</strong>s competencias<br />

necesarias para procurarse medios de vida estables,<br />

contribuyen a generar una reserva de posibles<br />

candidatos al reclutamiento por parte de grupos<br />

<strong>armados</strong>. Cuando <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción estima que <strong>la</strong>s<br />

prestaciones educativas del gobierno vio<strong>la</strong>n principios<br />

básicos de equidad e igualdad de oportunidades, el<br />

resentimiento resultante puede provocar tensiones<br />

de más alcance. Y si en vez de cultivar <strong>la</strong>s mentes<br />

de <strong>los</strong> jóvenes mediante una enseñanza que propicie<br />

el pensamiento crítico en un espíritu de tolerancia<br />

y comprensión mutua, se les intoxica con el veneno<br />

del prejuicio y <strong>la</strong> intolerancia, y se les inculca una<br />

visión distorsionada de <strong>la</strong> historia, <strong>la</strong>s au<strong>la</strong>s pueden<br />

convertirse en un semillero de violencia.<br />

Los <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong> están<br />

destruyendo no sólo<br />

<strong>la</strong> infraestructura<br />

del sistema esco<strong>la</strong>r,<br />

sino también<br />

<strong>los</strong> anhe<strong>los</strong> y <strong>la</strong>s<br />

ambiciones de toda<br />

una generación<br />

de niños.<br />

En <strong>la</strong> última sección del presente capítulo se<br />

examinan <strong>los</strong> problemas que p<strong>la</strong>ntea <strong>la</strong> ayuda a<br />

<strong>los</strong> países afectados por <strong>conflictos</strong>. Estos países<br />

reciben menos asistencia para el desarrollo de 1. Véase Collier, 2007.<br />

149

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

En <strong>los</strong> países<br />

afectados por<br />

<strong>conflictos</strong>, están<br />

sin esco<strong>la</strong>rizar<br />

más de<br />

28 millones de<br />

niños en edad de<br />

cursar primaria.<br />

150<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

CAPÍTULO 3<br />

<strong>la</strong> que justificarían sus circunstancias, y algunos<br />

reciben mucho menos que otros. Mientras que<br />

han aumentado <strong>los</strong> flujos de <strong>la</strong> ayuda otorgada a<br />

Afganistán, Iraq y Pakistán, <strong>los</strong> destinados a diversos<br />

países del África subsahariana han aumentado muy<br />

lentamente o se han estancado. Hay muchas razones<br />

para propugnar que se aumente <strong>la</strong> ayuda al nutrido<br />

grupo de países que son víctimas de <strong>conflictos</strong>. Por<br />

eso, algunos de <strong>los</strong> principales donantes deberían<br />

examinar con más atención <strong>la</strong> interacción que se da<br />

entre <strong>la</strong> asistencia para el desarrollo concebida como<br />

instrumento de reducción de <strong>la</strong> pobreza, por un <strong>la</strong>do,<br />

y <strong>la</strong> concebida como un elemento de sus programas<br />

de defensa y re<strong>la</strong>ciones exteriores, por otro <strong>la</strong>do.<br />

<strong>La</strong>s medidas encaminadas a vincu<strong>la</strong>r <strong>la</strong> ayuda<br />

a <strong>la</strong> seguridad amenazan con socavar su eficacia<br />

y podrían contribuir a <strong>la</strong> inseguridad.<br />

No hay soluciones fáciles para <strong>los</strong> problemas<br />

examinados en este capítulo. <strong>La</strong> crisis encubierta<br />

de <strong>los</strong> sistemas educativos se ha agravado, no sólo<br />

por <strong>la</strong> desidia y <strong>la</strong> indiferencia con que son tratados,<br />

sino también por <strong>la</strong>s deficiencias institucionales en <strong>la</strong><br />

prevención de <strong>conflictos</strong> y <strong>la</strong> reconstrucción ulterior<br />

a el<strong>los</strong>. El mensaje de este capítulo a <strong>los</strong> encargados<br />

de formu<strong>la</strong>r <strong>la</strong>s políticas podría resumirse así:<br />

<strong>La</strong> repercusión de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> se ha<br />

subestimado. Los <strong>conflictos</strong> están destruyendo<br />

oportunidades educativas en el mundo entero.<br />

<strong>La</strong> respuesta eficaz a <strong>la</strong> crisis debería empezar<br />

por que <strong>la</strong> comunidad internacional reconociese <strong>la</strong><br />

amplitud del problema y lo que está en juego. No<br />

romper el círculo vicioso de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong><br />

y dejar estancada <strong>la</strong> <strong>educación</strong>, no sólo constituye<br />

una vio<strong>la</strong>ción de <strong>los</strong> derechos humanos, sino que<br />

además refuerza <strong>la</strong>s desigualdades y, en última<br />

instancia, pone en peligro <strong>la</strong> paz y <strong>la</strong> estabilidad.<br />

<strong>La</strong> <strong>educación</strong> forma parte del círculo vicioso. Los<br />

gobiernos nacionales y <strong>la</strong> comunidad internacional<br />

deben reconocer que <strong>la</strong> <strong>educación</strong> puede reforzar<br />

<strong>los</strong> resentimientos que alimentan <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong>. Este reconocimiento sería un primer<br />

paso para situar a <strong>la</strong> <strong>educación</strong> en el centro de<br />

un programa fiable de construcción de <strong>la</strong> paz.<br />

Los programas de ayuda deben dar prioridad<br />

a <strong>la</strong> reducción de <strong>la</strong> pobreza y no a <strong>los</strong> objetivos<br />

de <strong>la</strong> seguridad nacional. <strong>La</strong> asistencia para el<br />

desarrollo puede ser un poderoso factor de paz<br />

y reconstrucción y puede también apoyar <strong>la</strong><br />

recuperación de <strong>los</strong> sistemas educativos. Para<br />

que esto se realice, será necesario prestar mucha<br />

más atención a <strong>los</strong> “<strong>conflictos</strong> olvidados” y trazar<br />

una línea de demarcación más nítida entre <strong>los</strong><br />

objetivos de seguridad nacional de <strong>los</strong> donantes<br />

y <strong>la</strong> necesidad imperiosa de reducir <strong>la</strong> pobreza<br />

que debería definir a <strong>los</strong> programas de ayuda.<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>:<br />

un obstáculo para <strong>la</strong> EPT<br />

Cuando <strong>los</strong> gobiernos aprobaron el Marco de Acción<br />

de Dakar el año 2000, afirmaron que <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

“representan un serio obstáculo para alcanzar <strong>la</strong><br />

Educación para Todos” (UNESCO, 2000, p.19). Ahora<br />

que se acerca el p<strong>la</strong>zo de 2015 para cumplir <strong>la</strong>s<br />

metas de <strong>la</strong> EPT, <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> siguen<br />

siendo una de <strong>la</strong>s barreras que impiden acelerar<br />

<strong>los</strong> progresos de <strong>la</strong> <strong>educación</strong>.<br />

Los países víctimas de <strong>conflictos</strong><br />

se están quedando rezagados<br />

<strong>La</strong> tarea de definir qué países son víctimas de<br />

<strong>conflictos</strong> no es en modo alguno sencil<strong>la</strong>. Sobre<br />

<strong>la</strong> base de <strong>la</strong>s prácticas habitualmente utilizadas<br />

para preparar informes internacionales, se establece<br />

aquí un grupo de 35 países que fueron víctimas<br />

de <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> en el periodo de 1999 a 2008<br />

(Recuadro 3.1). En el grupo figuran 30 países de<br />

ingresos bajos e ingresos medios bajos, en <strong>los</strong><br />

que viven 116 millones de niños. En su conjunto,<br />

esos 30 países muestran algunos de <strong>los</strong> peores<br />

indicadores de <strong>educación</strong> del mundo, mucho peores<br />

que <strong>los</strong> de países de ingresos comparables que<br />

no se ven afectados por <strong>conflictos</strong> (Gráfico 3.1).<br />

En esos 35 países viven más de 28 millones de<br />

niños en edad de cursar primaria sin esco<strong>la</strong>rizar,<br />

o sea, el 42% del total mundial. En el grupo de<br />

<strong>los</strong> países en desarrollo más pobres, esos niños<br />

representan el 25% de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción en edad<br />

de cursar primaria y casi el 59% de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

sin esco<strong>la</strong>rizar. 2<br />

Los niños de <strong>los</strong> países donde hay <strong>conflictos</strong><br />

no sólo tienen menos probabilidades de ir a <strong>la</strong><br />

escue<strong>la</strong> primaria, sino que también tienen menos<br />

posibilidades de terminar sus estudios. <strong>La</strong> tasa<br />

de supervivencia en el último grado de primaria<br />

se cifra en un 65% en <strong>los</strong> países pobres víctimas<br />

de <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>, mientras que en <strong>los</strong><br />

demás países pobres alcanza el 86%.<br />

<strong>La</strong> tasa bruta de esco<strong>la</strong>rización en secundaria<br />

de <strong>los</strong> países víctimas de <strong>conflictos</strong> (48%) es<br />

inferior en casi un 30% a <strong>la</strong> de <strong>los</strong> demás (el 67%)<br />

y en el caso de <strong>la</strong>s niñas es aún más baja.<br />

<strong>La</strong>s secue<strong>la</strong>s de un conflicto se evidencian en<br />

<strong>la</strong>s tasas de alfabetización. Tan sólo el 79% de <strong>los</strong><br />

2. Los <strong>conflictos</strong> localizados en países muy pob<strong>la</strong>dos pueden distorsionar<br />

<strong>la</strong>s cifras, por eso se han ajustado aquí para incluir so<strong>la</strong>mente <strong>la</strong>s zonas<br />

afectadas por <strong>conflictos</strong> en <strong>los</strong> casos de <strong>la</strong> India, Indonesia, Nigeria y<br />

Pakistán.

jóvenes y el 69% de <strong>los</strong> adultos están alfabetizados<br />

en <strong>los</strong> países afectados por <strong>conflictos</strong>, mientras<br />

que en <strong>los</strong> demás países pobres esas tasas se<br />

cifran respectivamente en un 93% y un 85%.<br />

Los problemas comienzan antes de que <strong>los</strong> niños<br />

lleguen a <strong>la</strong> edad ir a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>. En <strong>los</strong> países<br />

víctimas de <strong>conflictos</strong>, <strong>la</strong> tasa media de mortalidad<br />

de <strong>los</strong> menores de cinco años es más de dos veces<br />

superior a <strong>la</strong> de <strong>los</strong> demás países: doce de cada<br />

cien niños mueren antes de cumplir cinco años,<br />

mientras que en <strong>los</strong> países no afectados por<br />

<strong>conflictos</strong> mueren seis de cada cien.<br />

Esta instantánea de <strong>la</strong> situación mundial pone<br />

de manifiesto el pesado <strong>la</strong>stre que <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

representan para <strong>la</strong> <strong>educación</strong>, cosa que confirman<br />

<strong>los</strong> estudios de países específicos (Justino, 2010;<br />

LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: LA ESPIRAL MORTÍFERA<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>: un obstáculo para <strong>la</strong> EPT<br />

Gráfico 3.1: El retraso de <strong>la</strong> <strong>educación</strong> en <strong>los</strong> países afectados por <strong>conflictos</strong><br />

Grupo seleccionado de indicadores de <strong>educación</strong> de países de ingresos bajos e ingresos medios bajos, afectados y no afectados por <strong>conflictos</strong> (2008)<br />

Los niños tienen menos probabilidades de ir a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong><br />

Hay 28 millones de niños<br />

sin esco<strong>la</strong>rizar en <strong>los</strong> países<br />

afectados por <strong>conflictos</strong><br />

Porcentaje de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

en edad de cursar primaria Porcentaje de pob<strong>la</strong>ción sin esco<strong>la</strong>rizar<br />

24%<br />

47%<br />

Total: 491 millones Total: 61 millones<br />

<strong>La</strong>s tasas de mortalidad<br />

infantil son más altas<br />

Tasa de mortalidad de <strong>los</strong> menores de 5 años<br />

0 30 60 90 120 150<br />

Por cada 1.000 nacidos<br />

Los niños tienen más<br />

probabilidades de estar malnutridos<br />

Raquitismo moderado y grave<br />

0 15 30<br />

(en %)<br />

45 60<br />

(%)<br />

Secundaria<br />

Los jóvenes y <strong>los</strong> adultos tienen menos<br />

probabilidades de estar alfabetizados<br />

Primaria<br />

100 Países desarrol<strong>la</strong>dos<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

85<br />

69<br />

55<br />

Tasa de<br />

alfabetización<br />

de <strong>los</strong> adultos<br />

Tasa de<br />

alfabetización<br />

de <strong>los</strong> jóvenes<br />

Países no afectados por <strong>conflictos</strong><br />

Mundo<br />

Todos <strong>los</strong> países<br />

afectados por <strong>conflictos</strong><br />

Países del África Subsahariana<br />

afectados por <strong>conflictos</strong><br />

<strong>La</strong> tasa bruta de esco<strong>la</strong>rización (TBE)<br />

es más baja<br />

Países de ingresos bajos e ingresos medios bajos afectados por <strong>conflictos</strong> Otros países de ingresos bajos e ingresos medios bajos<br />

Nota: Todas <strong>la</strong>s medias son medias ponderadas.<br />

Fuentes: Anexo, Cuadros Estadísticos 2 a 5; Strand y Dahl (2010).<br />

93<br />

79<br />

66<br />

<strong>La</strong>s muchachas están mucho<br />

más marginadas<br />

IEU, 2010). 3 <strong>La</strong> experiencia de Iraq es un c<strong>la</strong>ro<br />

ejemplo de cómo un conflicto armado puede hacer<br />

retroceder <strong>los</strong> ade<strong>la</strong>ntos logrados en <strong>la</strong> <strong>educación</strong>.<br />

Hasta 1990, ese país fue uno de <strong>los</strong> primeros de<br />

<strong>la</strong> región en este ámbito (UNESCO, 2003). Casi<br />

había logrado <strong>la</strong> enseñanza primaria universal,<br />

tenía tasas altas de esco<strong>la</strong>rización en secundaria<br />

y sus universidades gozaban de fama internacional.<br />

Después de <strong>la</strong> Guerra del Golfo (1990-1991), de <strong>la</strong>s<br />

sanciones impuestas y de <strong>los</strong> 8 años de violencia<br />

posteriores a 2003, Iraq ha ido descendiendo a <strong>los</strong><br />

3. Un examen de <strong>la</strong> documentación re<strong>la</strong>tiva a <strong>la</strong> repercusión<br />

de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> en el sector educativo muestra sus consecuencias<br />

desastrosas. Del reducido número de estudios disponibles, se deducen<br />

tres esquemas generales que apoyan <strong>los</strong> datos y elementos de<br />

información presentados aquí. Primero: incluso <strong>los</strong> choques<br />

re<strong>la</strong>tivamente menores pueden tener consecuencias negativas duraderas<br />

en <strong>la</strong> esco<strong>la</strong>ridad. Segundo: <strong>la</strong>s niñas suelen resultar más afectadas,<br />

en parte debido a <strong>la</strong> violencia sexual. Tercero: <strong>los</strong> efectos son más<br />

pronunciados en <strong>la</strong> enseñanza secundaria (Justino, 2010).<br />

1,10<br />

1,00<br />

0,90<br />

0,80<br />

0,70<br />

-29%<br />

-9%<br />

<strong>La</strong> TBE de secundaria<br />

es un 29% más baja<br />

en <strong>los</strong> países afectados<br />

por <strong>conflictos</strong><br />

Paridad entre<br />

<strong>los</strong> sexos<br />

Primaria Secundaria<br />

En <strong>los</strong> países<br />

víctimas de<br />

<strong>conflictos</strong>, doce<br />

de cada cien niños<br />

mueren antes de<br />

cumplir cinco años.<br />

151

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

Los <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong> impiden<br />

<strong>los</strong> progresos de<br />

<strong>la</strong> <strong>educación</strong> y<br />

agravan <strong>la</strong>s<br />

desigualdades a<br />

nivel nacional.<br />

152<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

CAPÍTULO 3<br />

puestos más bajos de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación de <strong>los</strong> sistemas<br />

educativos. Aunque <strong>los</strong> datos nacionales no son<br />

dignos de confianza, una encuesta realizada en 2008<br />

cifró en un 71% <strong>la</strong> tasa de asistencia a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> de<br />

<strong>los</strong> niños de 6 a 14 años. <strong>La</strong> tasa neta de ingreso es<br />

inferior a <strong>la</strong> de Zambia y medio millón de alumnos<br />

de primaria están sin esco<strong>la</strong>rizar. Gran parte de<br />

<strong>la</strong>s infraestructuras esco<strong>la</strong>res han sido dañadas<br />

o destruidas. Son numerosos <strong>los</strong> docentes que han<br />

abandonado el país. El sistema universitario se ha<br />

desmoronado en medio de <strong>la</strong> violencia sectaria, <strong>los</strong><br />

asesinatos y el éxodo de universitarios (Harb, 2008;<br />

OCHA, 2010a). Habida cuenta de <strong>la</strong> lentitud de <strong>la</strong><br />

recuperación, <strong>la</strong>s perspectivas de al menos dos<br />

generaciones de niños en edad de cursar primaria<br />

han sufrido un daño irreparable.<br />

<strong>La</strong> violencia agrava <strong>la</strong>s desigualdades<br />

En el interior de <strong>los</strong> países, <strong>la</strong>s repercusiones de<br />

un conflicto son distintas según <strong>la</strong> zona y el grupo de<br />

pob<strong>la</strong>ción que se considere. Aunque <strong>la</strong>s limitaciones<br />

en materia de datos impiden establecer perfiles<br />

c<strong>la</strong>ros, hay pruebas convincentes de que <strong>los</strong><br />

<strong>conflictos</strong> agravan considerablemente <strong>la</strong>s desventajas<br />

vincu<strong>la</strong>das a <strong>la</strong> pobreza y el sexo. El resultado es<br />

que <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> impiden <strong>los</strong> progresos<br />

de <strong>la</strong> <strong>educación</strong> y agravan <strong>la</strong>s desigualdades a nivel<br />

nacional. Y como <strong>la</strong>s disparidades en <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />

pueden atizar un conflicto, el resultado es un círculo<br />

de violencia y aumento de <strong>la</strong> desigualdad que se<br />

refuerza sí mismo.<br />

Los ejemp<strong>los</strong> más específicos de <strong>la</strong>s consecuencias<br />

de <strong>la</strong> violencia armada se pueden ver en el conjunto<br />

de datos sobre Penuria de Educación y Marginación<br />

en <strong>la</strong> Educación (PEME), que permite comparar<br />

<strong>los</strong> niveles de desventaja educativa en <strong>la</strong>s zonas<br />

afectadas por <strong>conflictos</strong> con <strong>la</strong>s de otras partes de<br />

un mismo país (UNESCO y otros, 2010). Esos datos<br />

miden <strong>la</strong> proporción de <strong>la</strong> franja de pob<strong>la</strong>ción de<br />

7 a 16 años que carece de instrucción, así como <strong>la</strong><br />

proporción de <strong>la</strong> franja de pob<strong>la</strong>ción de 17 a 22 años<br />

que padece de una “penuria extrema de <strong>educación</strong>”<br />

por haber cursado menos de dos años de estudios.<br />

El conjunto de datos también permite examinar<br />

<strong>los</strong> nexos entre <strong>los</strong> indicadores de <strong>educación</strong> y <strong>la</strong>s<br />

desigualdades debidas al nivel de ingresos y el sexo.<br />

Los resultados confirman que <strong>la</strong>s zonas afectadas<br />

por <strong>conflictos</strong> suelen padecer de enormes<br />

desventajas en materia de <strong>educación</strong> (Gráfico 3.2).<br />

En esas zonas, <strong>la</strong> situación de <strong>los</strong> pobres suele<br />

ser mucho peor que <strong>la</strong> del resto de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción,<br />

y <strong>la</strong> de <strong>la</strong>s niñas, pésima. Por ejemplo, con respecto<br />

al promedio nacional, <strong>la</strong> probabilidad de que <strong>los</strong><br />

adolescentes y adultos jóvenes de <strong>la</strong> provincia de<br />

Kivu del Norte (República Democrática del Congo)<br />

hayan cursado menos de dos años de estudios<br />

es dos veces mayor, y tres veces mayor en el caso<br />

de <strong>la</strong>s muchachas más pobres. En <strong>la</strong> Región<br />

Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM),<br />

en Filipinas, <strong>la</strong> prevalencia de <strong>la</strong> penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong> es dos veces mayor entre <strong>la</strong>s mujeres<br />

de 17 a 22 años de familias pobres que en<br />

el promedio de <strong>la</strong>s jóvenes del país.<br />

En Myanmar, <strong>los</strong> niveles de penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong> son siete veces superiores en <strong>la</strong>s<br />

zonas de guerra del Estado de Shan Oriental,<br />

donde <strong>la</strong>s operaciones militares han desp<strong>la</strong>zado<br />

a 100.000 personas de grupos étnicos minoritarios<br />

(IDMC, 2010d). Los habitantes más pobres<br />

de <strong>la</strong> región padecen una penuria educativa<br />

particu<strong>la</strong>rmente grave. <strong>La</strong> proporción de adultos<br />

de 17 a 22 años que ha recibido menos de dos años<br />

de instrucción esco<strong>la</strong>r asciende casi a un 90%.<br />

Un crudo ejemplo de <strong>los</strong> efectos de un conflicto<br />

vincu<strong>la</strong>dos al nivel de ingresos y el sexo puede<br />

hal<strong>la</strong>rse en el norte de Uganda, donde el conflicto<br />

armado no parece haber tenido mucha repercusión<br />

en <strong>la</strong>s oportunidades educativas de <strong>los</strong> varones del<br />

quintil de familias más ricas, mientras que casi ha<br />

duplicado el riesgo de penuria extrema de <strong>educación</strong><br />

entre <strong>la</strong>s niñas de <strong>los</strong> hogares más pobres.<br />

¿Cuáles son <strong>la</strong>s consecuencias más inmediatas<br />

de un conflicto armado en <strong>la</strong> tasa de esco<strong>la</strong>rización?<br />

Los esquemas actuales de asistencia a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong><br />

dan una idea de <strong>la</strong> repercusión que tiene un conflicto<br />

de ese tipo en <strong>la</strong>s nuevas generaciones. En Myanmar,<br />

<strong>la</strong> mitad de <strong>los</strong> niños de 7 a 16 años del Estado<br />

de Shan Oriental no asiste a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>, mientras<br />

que el promedio nacional es de un 10%. En Filipinas,<br />

<strong>la</strong> proporción de niños que no van a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong><br />

en <strong>la</strong> Región Autónoma del Mindanao Musulmán<br />

es cuatro veces superior a <strong>la</strong> media nacional.<br />

<strong>La</strong>s comparaciones de esta índole, entre regiones<br />

o grupos de un mismo país, deben examinarse<br />

con caute<strong>la</strong>. No se puede sacar automáticamente<br />

<strong>la</strong> conclusión de que el conflicto es <strong>la</strong> causa principal<br />

de <strong>la</strong>s desigualdades registradas en el PEME.<br />

<strong>La</strong> desigualdad, vincu<strong>la</strong>da a <strong>los</strong> factores sociales,<br />

económicos y políticos más generales que prevalecen<br />

en <strong>la</strong>s zonas de conflicto, influye también en <strong>la</strong>s<br />

posibilidades de recibir <strong>educación</strong>. Pero <strong>los</strong> estrechos<br />

nexos evidenciados en el Gráfico 3.2 muestran que<br />

<strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> son una posible fuente de desigualdad,<br />

en combinación con <strong>los</strong> efectos derivados del nivel<br />

de ingresos y el sexo. Para <strong>los</strong> hogares más pobres<br />

un conflicto suele equivaler a una pérdida de bienes<br />

e ingresos, de modo que con <strong>los</strong> pocos recursos<br />

de reserva que tienen, no les queda otro remedio<br />

que sacar a <strong>los</strong> niños de <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>. En lo que<br />

respecta al sexo, <strong>los</strong> efectos de <strong>la</strong> pobreza se<br />

combinan con temor de <strong>los</strong> padres por <strong>la</strong> seguridad<br />

de sus hijas, expuestas a <strong>la</strong> violencia sexual, y esto<br />

hace que no manden a sus hijas a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong>.

(%)<br />

(%)<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Porcentaje<br />

sin instrucción<br />

Kivu<br />

del Norte<br />

Penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong><br />

LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: LA ESPIRAL MORTÍFERA<br />

En Kivu del Norte, <strong>la</strong>s niñas más pobres<br />

son <strong>la</strong>s más desfavorecidas;<br />

<strong>la</strong> extrema penuria de <strong>educación</strong> Quintil de muchachas más pobres<br />

alcanza entre el<strong>la</strong>s un 47%.<br />

En Kivu del Norte, <strong>la</strong> extrema penuria de<br />

<strong>educación</strong> se cifra en una proporción<br />

del 32%, esto es, dos veces superior<br />

al promedio nacional y 16 veces<br />

superior al promedio de<br />

<strong>la</strong> capital, Kinshasa.<br />

Porcentaje<br />

sin instrucción<br />

Región<br />

Autónoma<br />

del Mindanao<br />

Musulmán<br />

Penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong><br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>: un obstáculo para <strong>la</strong> EPT<br />

Gráfico 3.2: Los <strong>conflictos</strong> violentos agravan <strong>la</strong>s desigualdades en <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />

Proporción de niños de 7 a 16 años sin instrucción y de jóvenes de 17 a 22 años con menos de dos años de esco<strong>la</strong>rización<br />

en un grupo seleccionado de regiones afectadas por un conflicto y otras regiones (año disponible más reciente)<br />

República Democrática del Congo<br />

Filipinas<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Región afectada por un conflicto<br />

(%)<br />

(%)<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Porcentaje<br />

sin instrucción<br />

Porcentaje<br />

sin instrucción<br />

Shan<br />

Oriental<br />

Norte de<br />

Uganda<br />

Penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong><br />

Penuria extrema<br />

de <strong>educación</strong><br />

Promedio nacional Otras regiones Capital<br />

Myanmar<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachas más pobres<br />

Quintil de muchachos más pobres<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Quintil de muchachos más acomodados<br />

Notas: El “porcentaje sin instrucción” se refiere a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción de 7 a 16 años de edad. <strong>La</strong> “penuria extrema de <strong>educación</strong>” se refiere a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción de 17 a 22 años de edad con menos de dos años de esco<strong>la</strong>rización.<br />

Para <strong>la</strong> República Democrática del Congo <strong>los</strong> datos utilizados corresponden al quintil más pobre y al quintil más rico.<br />

Fuente: UNESCO y otros (2010).<br />

Uganda<br />

153

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

154<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

CAPÍTULO 3<br />

Afganistán (1978-2001)<br />

Burundi2 (1994-2006)<br />

Camboya (1967-1978)<br />

Iraq (1990-1996)<br />

Mozambique (1977-1992)<br />

Rwanda (1990-1994)<br />

Somalia (1986-1996)<br />

Una lección de <strong>la</strong> historia:<br />

<strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> pueden interrumpir<br />

<strong>los</strong> progresos de <strong>la</strong> <strong>educación</strong><br />

<strong>La</strong> experiencia histórica confirma que <strong>la</strong>s situaciones<br />

de conflicto armado pueden interrumpir o hacer<br />

retroceder <strong>los</strong> progresos educativos logrados a lo<br />

<strong>la</strong>rgo de muchos años. Los trabajos de investigación<br />

Cuadro 3.1: <strong>La</strong>s guerras hacen perder años de esco<strong>la</strong>rización<br />

Años de esco<strong>la</strong>rización perdidos asociados a <strong>la</strong> interrupción de <strong>la</strong>s tendencias durante<br />

determinados episodios de conflicto en un grupo seleccionado de países<br />

Promedio<br />

de años de<br />

esco<strong>la</strong>rización<br />

al comienzo<br />

del conflicto<br />

Tasa de incremento<br />

del número de años<br />

de esco<strong>la</strong>rización 1<br />

Antes del<br />

conflicto<br />

Durante<br />

el conflicto<br />

(en %) (en %)<br />

1,8 5,9 0,4<br />

2,9 6,6 -0,3<br />

3,3 4,0 -1,1<br />

6,2 2,2 -1,0<br />

2,7 7,2 0,7<br />

4,9 4,7 0,1<br />

2,9 4,5 -2,5<br />

Años de<br />

esco<strong>la</strong>rización<br />

perdidos<br />

Notas: <strong>La</strong> fechas entre paréntesis son <strong>la</strong>s que corresponden al periodo de conflicto examinado.<br />

1. Todas <strong>la</strong>s tasas de incremento son compuestas. <strong>La</strong> tasa anterior al conflicto se calcu<strong>la</strong> sobre <strong>la</strong> base<br />

del decenio que precedió al conflicto. <strong>La</strong> tasa de incremento durante el conflicto se calcu<strong>la</strong> sobre <strong>la</strong><br />

base de <strong>la</strong> duración total del conflicto de que se trate. El número de años de esco<strong>la</strong>rización perdidos<br />

se calcu<strong>la</strong> extrapo<strong>la</strong>ndo hacia el futuro <strong>la</strong> tasa de incremento compuesto anterior al conflicto<br />

(hipótesis más favorable).<br />

2. Los datos para Burundi son <strong>los</strong> correspondientes al periodo 1994-2005.<br />

Fuentes: IEU (2010); Kreutz (2010).<br />

Gráfico 3.3: Pérdida de <strong>educación</strong> de <strong>la</strong>s pob<strong>la</strong>ciones indígenas asentadas<br />

en <strong>la</strong>s zonas de conflicto durante <strong>la</strong> guerra civil de Guatema<strong>la</strong><br />

Promedio de años de esco<strong>la</strong>rización de <strong>los</strong> adolescentes de 11 a 15 años de edad, en función<br />

de su condición indígena o no indígena y en función de su asentamiento geográfico (1964-1991)<br />

Promedio de años de esco<strong>la</strong>rización<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

4,6<br />

1,0<br />

0,6<br />

Comienzo de<br />

<strong>la</strong> guerra civil<br />

1965 1970 1975 1980 1985 1990<br />

Fuentes: IEU (2010); Kreutz (2010).<br />

2,5<br />

1,6<br />

1,8<br />

5,5<br />

3,4<br />

2,3<br />

1,4<br />

5,3<br />

1,2<br />

2,3<br />

Inicio de <strong>la</strong>s<br />

negociaciones<br />

de paz<br />

6,7<br />

Pob<strong>la</strong>ción no indígena<br />

asentada en zonas no<br />

afectadas por <strong>la</strong> guerra<br />

3,8 4,1<br />

Pob<strong>la</strong>ción indígena<br />

asentada en zonas no<br />

afectadas por <strong>la</strong> guerra<br />

2,4<br />

Pob<strong>la</strong>ción indígena<br />

asentada en zonas<br />

afectadas por <strong>la</strong> guerra<br />

llevados a cabo para este Informe por el Instituto<br />

de Estadística de <strong>la</strong> UNESCO (IEU) ofrecen una<br />

perspectiva singu<strong>la</strong>r de <strong>la</strong> magnitud de <strong>la</strong>s pérdidas<br />

experimentadas por algunos países. Sobre <strong>la</strong> base<br />

de datos re<strong>la</strong>tivos al número de años de esco<strong>la</strong>ridad,<br />

esos trabajos muestran hasta qué punto un episodio<br />

conflictivo interrumpe <strong>la</strong>s tendencias precedentes.<br />

El análisis del IEU muestra <strong>la</strong>s tendencias del<br />

número de años de estudios cursados por <strong>los</strong> niños<br />

de 11 a 15 años y <strong>la</strong>s compara con <strong>la</strong>s existentes<br />

antes del conflicto. Eso permite determinar si un<br />

episodio específico de conflicto violento se puede<br />

asociar con una interrupción de <strong>la</strong> tendencia anterior,<br />

con el resultado de que <strong>los</strong> alumnos reciban menos<br />

años de instrucción esco<strong>la</strong>r de <strong>los</strong> que hubieran<br />

recibido en otro caso.<br />

En algunos países, <strong>la</strong> interrupción causada por el<br />

conflicto se tradujo en pérdidas significativas (véase<br />

<strong>la</strong> última columna del Cuadro 3.1). Por ejemplo, <strong>los</strong><br />

dos decenios de conflicto en Afganistán antes de 2001<br />

produjeron una pérdida de 5,5 años de esco<strong>la</strong>ridad,<br />

al frenarse el progreso de <strong>la</strong> <strong>educación</strong>. <strong>La</strong> guerra<br />

civil de Mozambique también ocasionó <strong>la</strong> pérdida<br />

de más de 5 años de esco<strong>la</strong>ridad. Incluso algunos<br />

episodios breves de violencia se pueden asociar<br />

a retrocesos importantes, como muestra el caso<br />

de Rwanda. Una vez más, hay que insistir en que<br />

<strong>la</strong> asociación no supone una re<strong>la</strong>ción directa de causa<br />

a efecto. Es muy raro que el conflicto sea el único<br />

factor que influye en esas tendencias. Pero, en todo<br />

caso, <strong>la</strong> intensidad de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>ción que se da en esos<br />

casos induce a pensar que el conflicto ha sido<br />

un factor importante.<br />

No se debe subestimar <strong>la</strong> repercusión de <strong>la</strong>s<br />

pérdidas observadas en <strong>los</strong> trabajos de investigación<br />

del IEU. Los retrocesos en materia educativa tienen<br />

consecuencias para toda <strong>la</strong> vida, no sólo para <strong>la</strong>s<br />

personas que <strong>los</strong> padecen, sino también para sus<br />

países. Un menor número de años de esco<strong>la</strong>ridad<br />

suele traducirse en un crecimiento económico<br />

más lento, una disminución de <strong>la</strong>s perspectivas<br />

de reducir <strong>la</strong> pobreza y un freno a <strong>los</strong> avances<br />

en <strong>la</strong> salud pública.<br />

Los datos del IEU también ponen de manifiesto <strong>la</strong><br />

repercusión de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> en <strong>la</strong>s desigualdades en<br />

materia de <strong>educación</strong>. Cuando <strong>la</strong> guerra civil estalló<br />

en Guatema<strong>la</strong> en 1965, <strong>los</strong> grupos indígenas iban,<br />

en promedio, tres años menos a <strong>la</strong> escue<strong>la</strong> que<br />

<strong>los</strong> demás grupos étnicos (Gráfico 3.3). Desde<br />

el estallido de <strong>la</strong> guerra en 1965 hasta el inicio de<br />

<strong>la</strong>s conversaciones de paz en 1991, <strong>la</strong>s pob<strong>la</strong>ciones<br />

indígenas de <strong>la</strong>s zonas no afectadas por el conflicto<br />

ganaron 3,1 años de esco<strong>la</strong>ridad, si bien es cierto que<br />

partían de una base muy baja. Al finalizar <strong>la</strong> guerra<br />

civil su promedio de años de esco<strong>la</strong>ridad era más o

menos el mismo que el de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción no indígena<br />

a mediados del decenio de 1960. En cambio, para<br />

<strong>la</strong>s pob<strong>la</strong>ciones indígenas de <strong>la</strong>s zonas afectadas<br />

por el conflicto, <strong>la</strong> guerra civil marcó el inicio de un<br />

decenio de estancamiento, seguido por otro decenio<br />

de progresos intermitentes (1979-1988) y un ritmo<br />

de recuperación del retraso mucho más lento.<br />

Durante <strong>la</strong> guerra, <strong>la</strong> disparidad en materia de<br />

<strong>educación</strong> entre <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción indígena de <strong>la</strong>s zonas<br />

afectadas por el conflicto y el resto de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción<br />

aborigen se acentuó, en detrimento de <strong>la</strong> primera,<br />

pasando de 0,4 a 1,7 años.<br />

<strong>La</strong> índole cambiante<br />

de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong><br />

Si se tiene en cuenta el número de <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong>, el mundo es menos violento hoy que en<br />

1990, cuando <strong>los</strong> gobiernos se reunieron en Jomtien<br />

(Tai<strong>la</strong>ndia) para celebrar <strong>la</strong> Conferencia Mundial de<br />

Educación para Todos (Gráfico 3.4). En esa época, se<br />

libraban en el mundo 54 <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>, muchos<br />

de <strong>los</strong> cuales eran secue<strong>la</strong>s de <strong>la</strong>s rivalidades de <strong>la</strong><br />

Guerra Fría. 4 Cuando se aprobó el Marco de Acción<br />

de Dakar en el año 2000, <strong>la</strong> Guerra Fría ya había<br />

pasado a <strong>la</strong> historia. Aunque <strong>la</strong> limpieza étnica en<br />

<strong>los</strong> Balcanes y el genocidio de Rwanda hicieron de<br />

<strong>los</strong> años noventa un decenio de crímenes de guerra<br />

y contra <strong>la</strong> humanidad, una serie de acuerdos de paz<br />

puso fin a múltiples <strong>conflictos</strong> de <strong>la</strong>rga duración<br />

y el mundo parecía listo para cosechar <strong>los</strong> frutos<br />

de <strong>la</strong> concordia. Sin embargo, en <strong>los</strong> últimos años<br />

se ha invertido esa tendencia a <strong>la</strong> disminución del<br />

número de <strong>conflictos</strong> y de muertos en combates.<br />

LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: LA ESPIRAL MORTÍFERA<br />

Gráfico 3.4: <strong>La</strong> mayoría de <strong>la</strong>s guerras no son interestatales, sino intraestatales<br />

Número de <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> en el mundo desde 1946, por tipo<br />

Número de <strong>conflictos</strong><br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

1946<br />

1950<br />

1955<br />

1960<br />

Nota: Se entiende por “extrasistémico” el conflicto entre un Estado y un grupo no estatal fuera de su territorio.<br />

Para más detalles sobre <strong>la</strong>s definiciones de <strong>los</strong> tipos de <strong>conflictos</strong> véase Harbom (2010).<br />

Fuente: Harbom y Wallensteen (2010).<br />

1965<br />

1970<br />

1975<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>: un obstáculo para <strong>la</strong> EPT<br />

En 2009 había 36 <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> provocados por<br />

reivindicaciones territoriales o de gobierno, o ambas.<br />

En su gran mayoría no eran interestatales, sino<br />

intraestatales. <strong>La</strong>s guerras de hoy se libran sobre<br />

todo de fronteras adentro. Pero se ha registrado un<br />

aumento notable del número de <strong>conflictos</strong> internos<br />

en <strong>los</strong> que se han producido intervenciones militares<br />

de otros Estados, como en <strong>los</strong> casos de Afganistán,<br />

Iraq y Somalia. <strong>La</strong>s cifras oficiales pueden subestimar<br />

<strong>la</strong>s dimensiones de esos <strong>conflictos</strong>. En países como<br />

el Chad, <strong>la</strong> República Centroafricana, <strong>la</strong> República<br />

Democrática del Congo y el Sudán, <strong>los</strong> países vecinos<br />

han aportado apoyo financiero, político y logístico<br />

a grupos no estatales que participan en <strong>la</strong> lucha<br />

armada y <strong>la</strong> violencia se ha extendido más allá<br />

de <strong>la</strong>s fronteras nacionales (Recuadro 3.1)<br />

<strong>La</strong> violencia se ejerce principalmente<br />

contra <strong>los</strong> civiles<br />

<strong>La</strong>s calles de Mogadiscio están totalmente<br />

desiertas. A <strong>la</strong>s pocas personas que quedan allí<br />

el miedo les impide salir de casa. Lo único que se<br />

ve en <strong>la</strong> calle son <strong>los</strong> cadáveres de <strong>la</strong> gente víctima<br />

de ba<strong>la</strong>s u obuses.<br />

Aisho Warsame, Somalia (ACNUR, 2010d)<br />

Los aviones Antonov bombardearon ciegamente<br />

escue<strong>la</strong>s y aldeas. Cuando veían <strong>los</strong> edificios, <strong>los</strong><br />

bombardeaban, y cuando veían gente reunida<br />

en lugares como <strong>la</strong> p<strong>la</strong>za de un mercado, también<br />

<strong>la</strong> bombardeaban.<br />

James, 22 años, Sudán del Sur<br />

(Save the Children, 2007)<br />

1980<br />

1985<br />

1990<br />

1995<br />

2000<br />

2005 2009<br />

En 2009 había<br />

36 <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong> y en su<br />

gran mayoría no<br />

era interestatales,<br />

sino intraestatales.<br />

4. En <strong>los</strong> países incluidos en<br />

ese cómputo se registraron<br />

por lo menos 25 muertes<br />

re<strong>la</strong>cionadas con <strong>los</strong><br />

combates durante un año.<br />

Un solo país puede ser<br />

escenario de varios <strong>conflictos</strong><br />

a <strong>la</strong> vez (UCDP, 2010).<br />

Conflicto civil con<br />

intervención extranjera<br />

Conflicto armado<br />

interno<br />

Conflicto<br />

entre Estados<br />

Conflicto armado<br />

“extrasistémico”<br />

155

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

156<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

CAPÍTULO 3<br />

Recuadro 3.1 — Definir qué es un país afectado por <strong>conflictos</strong> no es una ciencia exacta<br />

Los <strong>conflictos</strong> carecen de definición científica exacta.<br />

En este trabajo se han utilizado <strong>los</strong> sistemas internacionales<br />

de presentación de informes para establecer una lista de<br />

países afectados por <strong>conflictos</strong>, aunque <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación presenta<br />

zonas de sombra, incertidumbres<br />

Cuadro 3.2:<br />

Países afectados<br />

por <strong>conflictos</strong><br />

(1999-2008)<br />

Dieciséis países<br />

de ingresos bajos<br />

Afganistán*<br />

Burundi*<br />

Chad*<br />

Eritrea<br />

Etiopía*<br />

Guinea<br />

Liberia<br />

Myanmar<br />

Nepal*<br />

R. Centroafricana*<br />

R. D. del Congo*<br />

Rwanda<br />

Sierra Leona<br />

Somalia*<br />

Uganda*<br />

Yemen*<br />

Catorce países de<br />

ingresos medios bajos<br />

Ango<strong>la</strong><br />

Côte d’Ivoire<br />

Filipinas*<br />

Georgia*<br />

India*<br />

Indonesia<br />

Iraq*<br />

Nigeria*<br />

Pakistán*<br />

Sri <strong>La</strong>nka*<br />

Sudán*<br />

Tai<strong>la</strong>ndia*<br />

T. O. Palestino*<br />

Timor-Leste*<br />

Cinco países de<br />

ingresos medios altos<br />

Argelia*<br />

Colombia*<br />

F. de Rusia*<br />

Serbia<br />

Turquía*<br />

Total: 35 países<br />

* Indica un conflicto en curso<br />

o reciente en el que se han<br />

registrado 200 fallecimientos<br />

causados por combates<br />

durante un año, por lo menos,<br />

del periodo comprendido<br />

entre 2006 y 2008.<br />

Fuente: Strand y Dahl (2010).<br />

y problemas de selección.<br />

<strong>La</strong>s dos instituciones principales que<br />

acopian y analizan datos sobre países<br />

afectados por <strong>conflictos</strong> son el Instituto<br />

Internacional de Oslo de Investigaciones<br />

sobre <strong>la</strong> Paz (PRIO) y el Programa de<br />

Datos sobre Conflictos de Upsa<strong>la</strong> (UCDP).<br />

Sus conjuntos de datos se basan en<br />

criterios de definición de <strong>los</strong> Estados<br />

afectados por <strong>conflictos</strong>. Para <strong>los</strong><br />

informes, un conflicto armado ha<br />

de entrañar una “incompatibilidad<br />

polémica” sobre un gobierno y/o un<br />

territorio, así como un recurso a <strong>la</strong> lucha<br />

armada, y una de <strong>la</strong>s partes en pugna<br />

tiene que ser el Estado. Esta definición<br />

constituye un intento de diferenciar <strong>la</strong><br />

violencia organizada de origen político<br />

y <strong>la</strong> violencia generalizada vincu<strong>la</strong>da a<br />

actividades delictivas. Entre <strong>los</strong> criterios<br />

de selección figura también un umbral<br />

para el número de fallecimientos<br />

debidos a <strong>los</strong> combates.**<br />

En <strong>la</strong> lista e<strong>la</strong>borada por <strong>los</strong><br />

investigadores del PRIO para este<br />

Informe figuran 35 países que se vieron<br />

Cuadro 3.3: Número y duración media de <strong>los</strong> episodios<br />

de conflicto, por región y grupo de ingresos<br />

(1999-2008)<br />

Por región<br />

Estados Árabes<br />

Europa Central y Oriental<br />

Asia Central<br />

Asia Oriental y el Pacífico<br />

América <strong>La</strong>tina y el Caribe<br />

Asia Meridional y Occidental<br />

África Subsahariana<br />

Por grupo de ingresos<br />

Ingresos bajos<br />

Ingresos medios bajos<br />

Ingresos medios altos<br />

Total<br />

Número<br />

de episodios<br />

de conflicto<br />

1999-2008<br />

Duración<br />

media<br />

(años)<br />

6 19<br />

3 14<br />

1 17<br />

6 31<br />

1 45<br />

11 24<br />

20 9<br />

20 12<br />

23 22<br />

5 21<br />

48 17<br />

Nota: <strong>La</strong>s cifras pueden comprender varios <strong>conflictos</strong> en un mismo<br />

territorio.<br />

Fuente: Kreutz (2010).<br />

afectados por <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> entre 1999 y 2008. Treinta de<br />

el<strong>los</strong> eran países en desarrollo de ingresos bajos y medios bajos<br />

(Cuadro 3.2). En algunos se registró más de un episodio de lucha<br />

armada en el periodo de referencia. A lo <strong>la</strong>rgo de ese periodo<br />

se produjeron 48 episodios, de <strong>los</strong> que 43 acontecieron en países<br />

de ingresos bajos y medios bajos. Veinticinco de <strong>los</strong> 35 países en<br />

cuestión padecieron un conflicto durante el bienio de 2006-2008.<br />

Los diez restantes se hal<strong>la</strong>n en situación de posconflicto, pero<br />

como sólo han estado en paz 10 años corren el riesgo de recaer<br />

en <strong>la</strong> violencia.<br />

Un rasgo saliente en el perfil de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> es<br />

<strong>la</strong> duración de <strong>la</strong> violencia. Los 20 episodios bélicos que se<br />

registraron en países de bajos ingresos entre 1999 y 2008<br />

duraron 12 años por término medio, y en <strong>los</strong> países de ingresos<br />

medios bajos ese promedio fue de 22 años (Cuadro 3.3).<br />

Aunque es útil establecer <strong>la</strong> diferencia entre <strong>los</strong> países afectados<br />

por <strong>conflictos</strong> y <strong>los</strong> demás, a <strong>la</strong> hora de evaluar <strong>los</strong> progresos<br />

en <strong>la</strong> consecución de <strong>los</strong> objetivos internacionales en materia<br />

de <strong>educación</strong> y en otros ámbitos, es preciso reconocer también<br />

<strong>la</strong>s limitaciones inherentes a cualquier lista de este tipo. <strong>La</strong><br />

intensidad, duración y extensión geográfica de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

difieren según <strong>los</strong> países afectados. Por ejemplo, <strong>la</strong> India, Iraq<br />

y Sudán figuran en <strong>la</strong> lista del PRIO, pero <strong>los</strong> perfiles de<br />

<strong>la</strong> violencia en esos tres países son muy diferentes.<br />

También existen dificultades para <strong>la</strong> distinción entre <strong>la</strong>s<br />

modalidades de violencia. El conflicto armado que involucra<br />

a agentes estatales y no estatales es diferente, en principio,<br />

de <strong>la</strong> violencia generalizada vincu<strong>la</strong>da a una actividad delictiva<br />

de vastas proporciones. Sin embargo, en <strong>la</strong> práctica, <strong>la</strong>s líneas<br />

divisorias suelen difuminarse. Por ejemplo, <strong>la</strong> explotación de <strong>los</strong><br />

recursos económicos que realizan <strong>la</strong>s partes no estatales<br />

en un conflicto armado ha borrado <strong>los</strong> límites que<br />

separan <strong>la</strong> violencia política de <strong>la</strong> puramente criminal.<br />

El control sobre <strong>los</strong> valiosos recursos mineros de <strong>la</strong><br />

República Democrática del Congo, <strong>la</strong> piratería en Somalia<br />

y el narcotráfico en Afganistán y Colombia vincu<strong>la</strong>n<br />

a <strong>los</strong> grupos <strong>armados</strong> que luchan contra el Estado<br />

con <strong>la</strong>s redes delictivas de traficantes.<br />

Algunos países que no figuran en <strong>la</strong> lista son también<br />

escenarios de una violencia intensa. Por ejemplo, en el<br />

periodo 2006-2010 hubo en México unas 28.000 muertes<br />

debido a <strong>la</strong> violencia re<strong>la</strong>cionada con el narcotráfico.<br />

Esa cifra es superior a todos <strong>los</strong> fallecimientos ocurridos<br />

en <strong>los</strong> frentes de combate en Afganistán en el periodo<br />

1999-2008. Sin embargo, México no figura entre<br />

<strong>los</strong> países afectados por <strong>conflictos</strong>.<br />

** Los criterios usados en este Informe para confeccionar <strong>la</strong> lista<br />

de países afectados por <strong>conflictos</strong> son <strong>los</strong> siguientes: todo país<br />

donde hubo más de 1.000 muertos a causa de combates durante<br />

el periodo 1999-2008, más todo país con más de 200 muertos a<br />

causa de combates en el transcurso de un año cualquiera del periodo<br />

comprendido entre 2006 y 2008. Los muertos a causa de combates<br />

son tanto civiles como militares. Para más información sobre el<br />

método de confección de <strong>la</strong> lista, véase Strand y Dahl (2010).<br />

Fuentes: BBC News (2010); Chauvet y Collier (2007); Collier (2007);<br />

Dec<strong>la</strong>ración de Ginebra (2008); <strong>La</strong>cina y Gleditsch (2005); Stepanova<br />

(2010); Strand y Dahl (2010).

Todo conflicto armado representa una amenaza para<br />

<strong>la</strong> vida y <strong>la</strong> seguridad de <strong>los</strong> civiles. Esa amenaza<br />

puede atenuarse cuando <strong>los</strong> combatientes respetan<br />

<strong>la</strong>s normas internacionales de protección de <strong>la</strong>s<br />

personas no beligerantes. Por desgracia, al aumento<br />

de <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> en el interior de <strong>los</strong> países se ha<br />

unido un menosprecio f<strong>la</strong>grante de dichas normas.<br />

Tanto <strong>los</strong> grupos no estatales como <strong>la</strong>s fuerzas<br />

gubernamentales perpetran atroces vio<strong>la</strong>ciones<br />

de <strong>los</strong> derechos humanos y actos de terror<br />

indiscriminados contra <strong>los</strong> civiles, desp<strong>la</strong>zan por<br />

<strong>la</strong> fuerza a comunidades enteras y destruyen sus<br />

medios de subsistencia. Esas violencias son fuente<br />

de inseguridad y pobreza generalizadas, y tienen<br />

consecuencias devastadoras para <strong>los</strong> niños y<br />

<strong>los</strong> sistemas educativos.<br />

<strong>La</strong>s definiciones tradicionales de conflicto armado<br />

se centran en el número de caídos en combate y <strong>la</strong><br />

participación de fuerzas estatales. En todos <strong>los</strong> países<br />

que han sido escenarios de <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong> y<br />

que figuran en <strong>la</strong> lista del Cuadro 3.2, <strong>los</strong> choques<br />

entre fuerzas de seguridad del gobierno y grupos<br />

de insurgentes han sido un aspecto importante de<br />

<strong>la</strong>s violencias, pero a menudo no es más que un<br />

solo aspecto entre otros más. Aunque <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong><br />

<strong>armados</strong> del primer decenio del siglo XXI han<br />

revestido diversas formas y han causado víctimas<br />

de diverso tipo, el uso indiscriminado de <strong>la</strong> fuerza<br />

y <strong>la</strong> violencia uni<strong>la</strong>teral contra <strong>los</strong> civiles fueron<br />

dos temas recurrentes (Eck y Hultman, 2007;<br />

Stepanova, 2009) (Recuadro 3.2).<br />

<strong>La</strong> ausencia de distinción entre civiles y combatientes<br />

y <strong>la</strong> falta de protección de <strong>los</strong> primeros han sido<br />

rasgos característicos de <strong>los</strong> episodios de violencia<br />

en Afganistán, <strong>la</strong> franja de Gaza, Iraq, Sri <strong>La</strong>nka<br />

y Sudán, por sólo nombrar algunos casos. <strong>La</strong>s<br />

destrucciones de escue<strong>la</strong>s y <strong>la</strong>s muertes de esco<strong>la</strong>res<br />

durante <strong>la</strong> operación militar que Israel llevó a cabo<br />

en Gaza en 2008-2009 son un ejemplo de violencia<br />

indiscriminada. Otros ejemp<strong>los</strong> más son el<br />

bombardeo aéreo de zonas civiles en el Darfur<br />

(Sudán) y <strong>la</strong> colocación de minas en <strong>la</strong>s carreteras<br />

por parte de <strong>los</strong> insurgentes en Afganistán.<br />

<strong>La</strong> violencia uni<strong>la</strong>teral difiere de <strong>la</strong> indiscriminada<br />

por <strong>la</strong> intención de quienes <strong>la</strong> perpetran. Consiste<br />

en un ataque deliberado contra <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil.<br />

Esta práctica está particu<strong>la</strong>rmente extendida en<br />

países como el Chad, <strong>la</strong> República Democrática del<br />

Congo y Sudán, y desempeña una función esencial<br />

en <strong>la</strong>s violencias entre grupos en Iraq. Un ejemplo<br />

espantoso de violencia uni<strong>la</strong>teral se dio en diciembre<br />

de 2008 y enero de 2009, cuando el Ejército de<br />

Resistencia del Señor respondió a un ataque del<br />

ejército con <strong>la</strong> matanza de más de 865 civiles en<br />

una zona fronteriza con <strong>la</strong> República Democrática<br />

del Congo y el Sudán (Human Rights Watch, 2009a).<br />

LA EDUCACIÓN Y LOS CONFLICTOS ARMADOS: LA ESPIRAL MORTÍFERA<br />

Los <strong>conflictos</strong> <strong>armados</strong>: un obstáculo para <strong>la</strong> EPT<br />

<strong>La</strong> divisoria entre el uso indiscriminado de <strong>la</strong><br />

fuerza y <strong>la</strong> violencia uni<strong>la</strong>teral no está bien definida,<br />

pero ambas constituyen vio<strong>la</strong>ciones f<strong>la</strong>grantes del<br />

derecho humanitario internacional. 5 En <strong>los</strong> dos<br />

casos el resultado es que <strong>los</strong> seres humanos<br />

y <strong>la</strong>s infraestructuras civiles están expuestos<br />

a lo que Graça Machel describió hace 15 años como<br />

“violencia y terror desencadenados” (Machel, 1996).<br />

El número de víctimas confirma el deterioro de <strong>la</strong><br />

línea de separación entre civiles y combatientes. <strong>La</strong><br />

atención de <strong>la</strong> prensa a <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> de Afganistán<br />

e Iraq se ha centrado sobre todo en <strong>la</strong>s bajas sufridas<br />

por <strong>la</strong>s tropas occidentales. Pero en ambos países <strong>los</strong><br />

civiles han llevado <strong>la</strong> peor parte (Gráfico 3.5)<br />

<strong>La</strong> pertenencia a un grupo armado en <strong>la</strong>s zonas<br />

de conflicto del noreste de <strong>la</strong> República Democrática<br />

del Congo comporta determinado riesgo. Pero <strong>la</strong><br />

pertenencia a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil –en particu<strong>la</strong>r <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción femenina– es mucho más peligrosa. <strong>La</strong>s<br />

operaciones militares que <strong>la</strong>s fuerzas del gobierno<br />

realizaron en <strong>la</strong> región en enero de 2009 arrojaron<br />

cifras que ponen sobradamente de manifiesto cuál<br />

es <strong>la</strong> distribución de <strong>los</strong> riesgos. Por cada miembro<br />

de <strong>la</strong>s fuerzas irregu<strong>la</strong>res muerto se registraron tres<br />

civiles muertos, veintitrés mujeres y niñas vio<strong>la</strong>das<br />

y veinte viviendas incendiadas (Human Rights<br />

Watch, 2009b).<br />

Cada conflicto armado tiene su propia dinámica<br />

subyacente y sus características de violencia.<br />

No obstante, <strong>la</strong> violencia indiscriminada y uni<strong>la</strong>teral<br />

da lugar a tres prácticas específicas que pueden<br />

observarse en muchos <strong>conflictos</strong> actuales. <strong>La</strong><br />

primera es que <strong>la</strong>s partes combatientes en conflicto<br />

ejercen regu<strong>la</strong>rmente una violencia rutinaria y<br />

de baja intensidad contra <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil. Aunque<br />

<strong>la</strong>s fuerzas gubernamentales rara vez son <strong>la</strong>s que<br />

recurren directamente a esta práctica, sí suelen estar<br />

implicadas en el<strong>la</strong>, ya sea mediante sus víncu<strong>los</strong> con<br />

<strong>la</strong>s milicias locales o porque se abstienen de proteger<br />

a <strong>los</strong> civiles. <strong>La</strong> segunda es <strong>la</strong> descentralización<br />

y fragmentación de <strong>la</strong> violencia, a medida que<br />

<strong>los</strong> grupos <strong>armados</strong> aprovechan el vacío de poder<br />

a nivel local creado por <strong>la</strong> ausencia de autoridades<br />

gubernamental. Esos grupos, con fuerzas<br />

escasamente entrenadas y mal disciplinadas dotadas<br />

de armas ligeras, suelen combinar un programa<br />

político explícito con actividades delictivas. <strong>La</strong> tercera<br />

es el uso de <strong>la</strong> violencia para aterrorizar, trastornar <strong>la</strong><br />

vida social y económica, destruir <strong>la</strong>s infraestructuras<br />

y provocar el éxodo de <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción. En muchos<br />

casos, algunas fuerzas armadas han dec<strong>la</strong>rado<br />

explícitamente que su objetivo consiste en expulsar<br />

5. Los Convenios de Ginebra (a tenor del Artículo 51 del Primer Protocolo<br />

Adicional) no sólo prohíben <strong>los</strong> ataques deliberados contra <strong>los</strong> civiles,<br />

sino también <strong>los</strong> ataques indiscriminados contra objetivos militares<br />

que puedan causar muertos y heridos entre <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil, o daños<br />

a bienes civiles (Convenios de Ginebra, 1977).<br />

En <strong>la</strong> República<br />

Democrática del<br />

Congo, por cada<br />

miembro de <strong>la</strong>s<br />

fuerzas irregu<strong>la</strong>res<br />

muerto se<br />

registraron tres<br />

civiles muertos y<br />

veintitrés mujeres<br />

y niñas vio<strong>la</strong>das.<br />

157

1<br />

1<br />

0<br />

2<br />

Informe de Seguimiento de <strong>la</strong> EPT en el Mundo<br />

Los <strong>conflictos</strong><br />

han llegado a ser<br />

infinitamente<br />

más peligrosos<br />

para <strong>la</strong><br />

pob<strong>la</strong>ción civil.<br />

158<br />

PARTE 2. LOS CONFLICTOS ARMADOS Y LA EDUCACIÓN<br />

CAPÍTULO 3<br />

Recuadro 3.2 — Ataques contra <strong>los</strong> civiles<br />

A medida que han disminuido <strong>la</strong>s guerras entre<br />

países y han aumentado <strong>los</strong> <strong>conflictos</strong> internos,<br />

<strong>los</strong> esquemas de <strong>la</strong> violencia se han transformado.<br />

Los <strong>conflictos</strong> han llegado a ser infinitamente más<br />

peligrosos para <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil vulnerable y<br />

mucho más perjudiciales para <strong>la</strong> cohesión social,<br />

<strong>los</strong> servicios básicos y <strong>los</strong> esfuerzos para reducir <strong>la</strong><br />

pobreza. Los casos que se re<strong>la</strong>cionan a continuación<br />

ofrecen un panorama general de <strong>los</strong> perfiles de<br />

<strong>la</strong> violencia ejercida contra <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción civil.<br />

Iraq. Este conflicto ilustra <strong>la</strong> función que puede<br />

desempeñar <strong>la</strong> violencia indiscriminada y uni<strong>la</strong>teral<br />

en el desp<strong>la</strong>zamiento de pob<strong>la</strong>ciones, así como <strong>la</strong><br />

tenue divisoria que separa <strong>la</strong>s diversas modalidades<br />