TerraModana n°89

TerraModana n°89

TerraModana n°89

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pour vivre heureux,<br />

vivons cachés<br />

Chouettes et hiboux étant principalement<br />

actifs la nuit, il est difficile de les observer.<br />

De plus, ce sont des spécialistes du camouflage<br />

et de la discrétion. Le moyen-duc, par<br />

exemple, se tient bien droit contre le tronc<br />

des arbres en journée. Grâce à son plumage<br />

brun jaunâtre, il se confond avec l’écorce<br />

et se fait invisible. Le petit-duc emploie<br />

la même technique. Le camouflage et l’évitement<br />

sont souvent la première réaction<br />

de ces rapaces face à un intrus. Mais ils<br />

savent aussi se faire menaçants s’ils se<br />

sentent en danger. Yeux exorbités, claquements<br />

de bec, écartement des ailes et gonflement<br />

du plumage sont utilisés pour faire<br />

peur à l’ennemi. Les petits peuvent se coucher<br />

sur le dos pour donner des coups de<br />

griffes aux prédateurs qui sont principalement<br />

la martre, la fouine ou le renard.<br />

Enfin, quand ils sont trop dérangés, les<br />

rapaces nocturnes déménagent. C’est ainsi<br />

que le couple de grands-ducs est allé nicher<br />

ailleurs lorsque la via ferrata du diable a<br />

été installée dans les gorges de l’Arc.<br />

Chouette hulotte (strix aluco). Surnommée “chat-huant” , la hulotte est le plus connu des rapaces nocturnes. Son “ hou-ou”<br />

sonore s’entend près des maisons, comme ici dans le quartier de Loutraz à Modane. ©Parc national de la Vanoise-Mollard Maurice<br />

Oiseaux de proie, chouettes et<br />

hiboux sont équipés d’un bec crochu<br />

et acéré et de serres puissantes<br />

composées de 4 doigts. Leurs ailes<br />

ont une bordure “frangée” qui permet<br />

un vol parfaitement silencieux.<br />

Un atout pour ces prédateurs<br />

hypermétropes qui disposent d’une<br />

vision nocturne exceptionnelle et<br />

d’une capacité à observer tout<br />

autour d’eux, par une rotation<br />

quasi totale de la tête. Le sens<br />

essentiel de ces rapaces est cependant<br />

l’ouïe : ils sont capables de<br />

capturer leur proie sans se servir<br />

de leurs yeux ! Les trous auditifs<br />

sont cachés derrière les disques<br />

faciaux, presque au niveau des<br />

yeux, l’oreille droite étant généralement<br />

plus large et placée plus<br />

haut que la gauche.<br />

Les espèces forestières (Tengmalm<br />

et chevêchette) chassent plutôt à<br />

l’ouïe ou à l’affût alors que les<br />

espèces appréciant les espaces<br />

ouverts survolent les terrains à la<br />

recherche de proies ou effectuent<br />

du surplace au-dessus des galeries<br />

de petits mammifères en attendant<br />

leur sortie.<br />

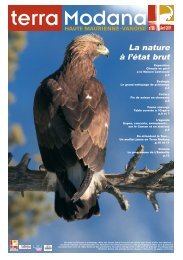

Quant au régime alimentaire, il est<br />

Prédateurs nocturnes<br />

varié : gros insectes pour le petitduc,<br />

petits mammifères et petits<br />

oiseaux pour la Tengmalm… La<br />

toute petite chevêchette n’hésite<br />

pas à s’attaquer à des proies plus<br />

grosses qu’elle, comme le pic<br />

épeiche. Quant au grand-duc, c’est<br />

un super prédateur dont le menu se<br />

compose aussi bien de mammifères<br />

(campagnols, rats, souris, renards,<br />

lièvres, écureuils...) que d’oiseaux.<br />

Il s’offre même d’autres rapaces.<br />

Le plus souvent, chouettes et<br />

hiboux avalent leurs proies<br />

entières. Si elles sont trop grosses,<br />

ils les dépècent. Dans l'estomac, les<br />

sucs digestifs attaquent les chairs<br />

et laissent poils, plumes et os<br />

intactes. Ces restes sont rejetés par<br />

le bec après la digestion sous<br />

formes de boulettes : ce sont les<br />

pelotes de réjection. Ces pelotes<br />

sont d’ailleurs le meilleur moyen de<br />

repérer la présence d’un rapace<br />

nocturne dans le secteur. Par<br />

exemple, à Termignon, les grandsducs<br />

qui s’étaient installés dans les<br />

gorges de l’Arc n’ont jamais été<br />

observés, ni même entendus.<br />

Seules ces pelotes prouvaient leur<br />

présence.<br />

Le hibou petit-duc scops (optus scops) consomme beaucoup d’orthoptères (criquets, sauterelles...).<br />

Ce migrateur passe l’hiver en Afrique mais à la bonne saison on peut le rencontrer dans les villages.<br />

Solitaires<br />

Chouettes et hiboux ne sont pas grégaires.<br />

Ils tolèrent uniquement leur<br />

compagnon et leurs jeunes. Les territoires<br />

sont défendus bec et serres, la<br />

chouette hulotte peut même mener des<br />

combats mortels avec une rivale qui<br />

s'aventurerait dans son espace. Seuls<br />

les moyens-ducs (et le hibou des<br />

marais, non présent en Haute<br />

Maurienne) se regroupent en hiver pour<br />

partager un même dortoir qui peut<br />

accueillir plusieurs dizaines d’individus.<br />

Hulottes et grands-ducs forment des<br />

couples durables sur des années, les<br />

autres espèces ne s’accouplent généralement<br />

que pour la période de reproduction.<br />

Les parades aériennes nuptiales<br />

ont lieu à la fin de l’hiver, le moment<br />

idéal pour observer ces rapaces qui sont<br />

alors très bruyants. 2 à 7 œufs sont pondus<br />

et couvés par la femelle pendant<br />

près d’un mois. Les petits apprennent à<br />

chasser pendant l’été et se séparent de<br />

leurs parents à l’automne, période critique<br />

que seul un oiseau sur deux parviendra<br />

à surmonter.<br />

Grand duc d’Europe (bubo bubo), un super prédateur dont le menu se compose aussi bien de<br />

mammifères que d’oiseaux, dont la chouette hulotte. ©Parc national de la Vanoise-Bouche Michel<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pages 6 et 7<br />

©photothèque Parc national des Ecrins : Robert Chevalier