Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of

Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of

Sommaire Metin Arditi, Le Turquetto 3 Véronique Bizot, Un ... - Index of

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

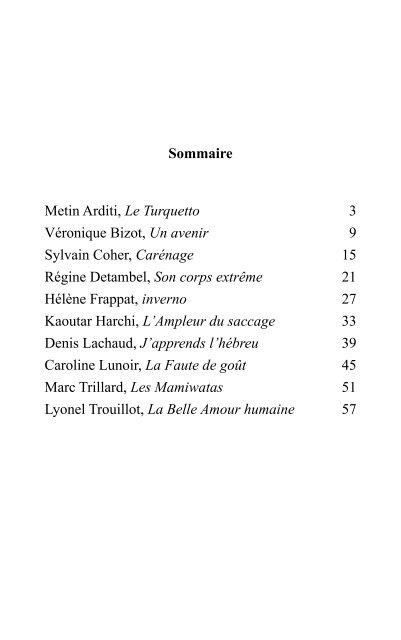

<strong>Sommaire</strong><br />

<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong>, <strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> 3<br />

<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong>, <strong>Un</strong> avenir 9<br />

Sylvain Coher, Carénage 15<br />

Régine Detambel, Son corps extrême 21<br />

Hélène Frappat, inverno 27<br />

Kaoutar Harchi, L’Ampleur du saccage 33<br />

Denis Lachaud, J’apprends l’hébreu 39<br />

Caroline Lunoir, La Faute de goût 45<br />

Marc Trillard, <strong>Le</strong>s Mamiwatas 51<br />

Lyonel Trouillot, La Belle Amour humaine 57

<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong><br />

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong><br />

Roman<br />

Se pourrait-il qu’un tableau célèbre – dont la signature présente<br />

une discrète anomalie – soit l’unique œuvre qui nous reste d’un<br />

des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne ? <strong>Un</strong> égal de<br />

Titien ou de Véronèse ?<br />

Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré très jeune<br />

à Venise, masqué son identité, troqué son nom pour celui d’Elias<br />

Troyanos, fréquenté les ateliers du Titien, et fait une carrière exceptionnelle<br />

sous le nom de <strong>Turquetto</strong> : le “Petit Turc”, comme<br />

l’a surnommé <strong>Le</strong> Titien lui-même.<br />

<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong> retrace le destin mouvementé de cet artiste, né juif<br />

en terre musulmane, nourri de foi chrétienne, qui fut traîné en<br />

justice pour hérésie…<br />

Né en 1945 à Ankara, <strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong> vit à Genève. Il préside l’Orchestre de la<br />

Suisse romande et la fondation <strong>Le</strong>s Instruments de la Paix-Genève. Son œuvre est<br />

publiée chez Actes Sud : Dernière lettre à Th éo (2005), La Pension Marguerite<br />

(2006 ; Babel n° 823, prix Lipp Suisse 2006), L’Imprévisible (2006, prix de la<br />

Radio suisse romande 2007 ; Babel n° 910), Victoria-Hall (Babel n° 726), La<br />

Fille des Louganis (2007 ; Babel n° 967) et Loin des bras (2009).<br />

• A noter : la parution simultanée de Loin des bras dans la collection de poche<br />

Babel (Babel n° 1068).<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 288 pages / isbn 978-2-7427-9919-0<br />

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)<br />

3

DR<br />

<strong>Metin</strong> <strong>Arditi</strong>

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong><br />

Ce livre est l’histoire d’une passion. Celle d’Elie Soriano dit<br />

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong>, enfant de Constantinople, juif né en terre<br />

musulmane, et qui ne pouvait concevoir de vivre sans dessiner.<br />

A la mine de plomb ou au pinceau, il devait saisir l’autre. Pénétrer<br />

son âme, la comprendre et la révéler, dans toute sa vérité.<br />

Mais les lois sacrées des Juifs et des Musulmans interdisaient la<br />

représentation. Alors, pour assouvir sa passion, Elie Soriano a<br />

menti, trahi, triché, tourné le dos à son père, renié ses origines. Il<br />

a fui. Et s’est fondu dans autant de personnages que cela s’avérait<br />

nécessaire.<br />

Au fi l d’une vie mouvementée, il a chaque fois tout saisi du<br />

monde qui l’entourait, les passions, le fond et la forme. Il s’est<br />

senti aussi juif que musulman, grec orthodoxe ou catholique romain…<br />

Il a vécu ces identités multiples avec fureur et sincérité,<br />

au risque de sa vie. Il s’est imbibé des histoires de la Bible, de<br />

calligraphie ottomane et d’art sacré byzantin. Il a embelli ses tableaux<br />

de tout ce que les hommes – tous les hommes – avaient<br />

jusque-là produit de plus pr<strong>of</strong>ond et de plus raffi né. La calligraphie<br />

lui a permis d’atteindre la précision du disegno, que seuls maîtrisaient<br />

les peintres de Florence. Il lui a ajouté la science du colorito<br />

des Vénitiens, dont la sensualité l’avait bouleversé. Il a éclairé ses<br />

tableaux de la spiritualité byzantine, comme personne depuis<br />

Giotto n’avait réussi à le faire. Et l’alliage inspiré de ces infl uences<br />

pr<strong>of</strong>ondes et contradictoires a fait de lui le plus grand, le plus<br />

consolant des peintres, de la même façon que celui qui fonderait<br />

dans son cœur toutes les croyances serait le meilleur des hommes.<br />

M. A.<br />

5

Selon son habitude, Elie remonta la rue des Marchands-d’or aussi<br />

lentement que possible. Il l’appelait la rue des Visages-Immobiles,<br />

tant ses commerçants ressemblaient à des oiseaux de proie. A l’aff ût,<br />

impénétrables, maîtrisés… Attentifs à la moindre émotion qui pourrait<br />

apparaître sur le visage de leur client.<br />

— Prezzo pazzo ! Prezzo pazzo ! 1<br />

C’était un marin dont Elie avait fait le portrait deux jours plus tôt,<br />

à la taverne. L’homme était en conversation animée devant une boutique.<br />

<strong>Le</strong> commerçant approuvait en souriant tout ce que disait le<br />

marin, et Elie se dit que le marché serait conclu dans les trois minutes,<br />

tant le vendeur semblait sûr de son fait.<br />

<strong>Le</strong> marin lui avait dit qu’il était de Zena 2 . A la taverne, la plupart<br />

des marins venaient d’une ville qui avait pour nom Venetsia. Ceux-là,<br />

lorsqu’il leur remettait leur portrait, se lançaient tous dans des commentaires<br />

animés où revenaient sans cesse deux mots : bravissimo et<br />

bottega.<br />

Elie avait fi ni par comprendre que, à Venetsia, des enfants de son<br />

âge travaillaient dans des ateliers appelés boutiques, et qu’ils y apprenaient<br />

tout ce qui touchait au métier de peintre.<br />

Pourquoi n’était-il pas né à Venetsia ?<br />

Perdu dans ses pensées, il remonta la Divan Djaddesi sans prêter<br />

attention au tintamarre des eskidji, des soudjou ou des iskemledji 3 qui<br />

criaient le nom de leur métier pour annoncer leur passage.<br />

A la taverne, la table de cuisine était couverte des tepsis 4 qu’avait<br />

1. “Prix fou !”<br />

2. Gênes (en dialecte génois).<br />

3. Vendeurs de vieilleries ; d’eau ; de chaises.<br />

4. Grands plats en étain ou en cuivre.<br />

6<br />

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)<br />

préparés S<strong>of</strong>i a, surtout des choux farcis à la viande et des feuilles de<br />

vigne farcies au riz et aux pignons. Elie n’y prêta pas attention et se<br />

dirigea vers le garde-manger d’où il retira une mine de plomb ainsi<br />

qu’une mince liasse de feuillets beiges.<br />

Il s’assit à la longue table, poussa avec précaution les plateaux de<br />

mets cuisinés, plaça la petite liasse devant lui et ferma les yeux.<br />

La scène du matin lui revint en mémoire avec précision. Lorsque<br />

Roza s’était retrouvée seins nus, ses traits s’étaient relâchés d’un coup.<br />

Elle avait croisé les bras sur la poitrine, et, les yeux baissés, elle demeurait<br />

fi gée dans une expression de douleur.<br />

Il resta quelques instants dans son souvenir, puis ouvrit les yeux et<br />

traça l’ovale de la tête, d’une main très sûre et d’un seul trait, comme<br />

s’il calligraphiait une volute. Il donna aux joues leur arrondi exact,<br />

rendit l’amertume de Roza en marquant le relâchement de la lèvre<br />

inférieure, et appr<strong>of</strong>ondit le noir du regard par un hachuré de plomb<br />

sur les paupières.<br />

Il dessina ainsi durant un quart d’heure, très vite, observa le résultat<br />

et eut un sentiment de dépit. Avec de la couleur, le portrait aurait<br />

eu une tout autre allure.<br />

Arsinée l’accueillit avec un “D’où viens-tu ?” qui en disait long.<br />

Sans attendre de réponse, elle se lança dans une succession de menaces<br />

: Ses encres et son crayon, elle allait les jeter à la mer ! Quant<br />

à son Djelal Baba, ce baba de rien du tout, elle allait lui dire deux<br />

mots, par saint Grégoire ! Et son église Saint-Sauveur, il pouvait<br />

l’oublier, et même oublier jusqu’à son existence !<br />

— Je suis arménienne, S<strong>of</strong>i a est orthodoxe et Djelal Bey est musulman.<br />

Chacun reste chez soi ! Il n’y a que toi pour vouloir te mélanger<br />

aux autres ! Tu devrais avoir honte !<br />

Elle secoua la tête avec dédain :<br />

— Ton père est au lit ! Il souff re ! Et toi, pendant ce temps, tu vas<br />

traîner… Allez, il t’attend !<br />

Il n’en pouvait plus, d’Arsinée. <strong>Un</strong>e grosse vieille qui changeait<br />

d’avis sans cesse, voilà ce qu’elle était. Et méchante, en plus ! Ou alors<br />

elle était gentille, puis d’un coup elle devenait méchante, et, à la fi n,<br />

c’était comme si elle n’avait jamais été gentille. Certains jours, elle<br />

7

lui lançait : “Tu as encore été dessiner à la taverne ! Tu n’as pas honte !”<br />

Mais, d’autres jours, c’était : “Allez, montre ! Mais montre vite !” et<br />

une fois le dessin en main, elle secouait la tête de gauche à droite,<br />

comme une cloche :<br />

“Mashallah 5 ! C’est ma-gni-fi que ! Vraiment magnifi que !”<br />

Lorsqu’il lui demandait de lui parler de sa mère, c’était aussi selon<br />

son humeur. Certaines fois, elle le rabrouait :<br />

— Ta mère était la plus belle femme au monde ! Voilà ! Et maintenant,<br />

fi che-moi la paix !<br />

D’autres fois, elle se perdait dans des descriptions sans fi n :<br />

— Que veux-tu que je te dise, mon Elie ? Des yeux verts… immenses !<br />

Vallahi billahi immenses… <strong>Un</strong> nez long, mais si fi n, si délicat… <strong>Un</strong><br />

nez de reine ! Et sa bouche… <strong>Un</strong> fruit rouge, mon Elie ! <strong>Un</strong> fruit du<br />

paradis ! Et ses cheveux ! De l’or fi n, mon Elie, de l’or fi n ! Et toujours<br />

gracieuse ! Toujours toujours toujours… Quoi qu’elle mît sur elle, la<br />

pauvre ! Et comme elle marchait… <strong>Un</strong>e reine, je te dis !<br />

Elle faisait alors un geste du plat de la main, plusieurs fois, comme<br />

pour dire : “Tu ne peux pas t’imaginer !”<br />

Deux jours plus tôt, alors qu’ils marchaient vers le Han, il lui avait<br />

demandé :<br />

— Comment était ton visage, lorsque tu étais jeune ?<br />

— Mon visage, tu dis ? Mon visage ? Tu sais combien j’étais jolie ?<br />

Elle s’était alors lancée dans une description volubile d’elle-même,<br />

en joignant pour chaque trait le geste à la parole :<br />

— Mes joues étaient comme ça… (Elle les avait étirées.) Et mon<br />

cou, Elie… <strong>Un</strong> cou de cygne ! Et mes yeux… Deux amandes vertes,<br />

je te dis !<br />

Au retour, il avait fait d’elle un portrait en jeune fi lle. <strong>Le</strong> soir même,<br />

elle l’avait découvert, les yeux ébahis. Durant plusieurs secondes, elle<br />

était restée silencieuse. Puis elle avait éclaté en sanglots.<br />

5. “Par la grâce de Dieu.”<br />

<strong>Le</strong> <strong>Turquetto</strong> (extrait)

<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong><br />

<strong>Un</strong> avenir<br />

Roman<br />

Paul reçoit une lettre de son frère Odd qui lui annonce qu’il<br />

“disparaît pour un temps indéterminé” et lui demande en postscriptum<br />

s’il peut passer chez lui pour vérifi er que le robinet d’un<br />

lavabo du deuxième étage de la maison familiale a bien été purgé.<br />

Malgré “un rhume colossal”, Paul, ni une ni deux, prend sa voiture<br />

et parcourt les trois cents kilomètres qui le séparent dudit<br />

robinet. <strong>Un</strong> avenir est une histoire de famille.<br />

Après Mon couronnement, on retrouve le style irrésistible de <strong>Véronique</strong><br />

<strong>Bizot</strong>, où la noirceur est délicieuse parce que toujours<br />

saturée d’incongruité drolatique, de lucidité étonnée et de métaphysique<br />

légèrement récalcitrante.<br />

Auteur de deux recueils de nouvelles (<strong>Le</strong>s Sangliers, Stock, 2005, prix Renaissance<br />

de la nouvelle 2006, et <strong>Le</strong>s Jardiniers, Actes Sud, 2008) et d’un roman<br />

(Mon couronnement, Actes Sud, 2010, Grand Prix du roman 2010 de la<br />

sgdl, prix Lilas 2010), <strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong> est, de son propre aveu, une “gentille<br />

personne affl igée de la conscience du pire”.<br />

• A noter : la parution simultanée de Mon couronnement dans la collection<br />

de poche Babel (Babel n° 1070).<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 112 pages / isbn 978-2-7427-9951-0<br />

relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />

9

© Gaspar de Grandy<br />

<strong>Véronique</strong> <strong>Bizot</strong>

<strong>Un</strong> avenir<br />

A u départ, c’est-à-dire et comme chaque fois en l’absence de<br />

projet particulier, j’avais à l’esprit un téléphérique avec, dans<br />

un village de montagne, un homme, un Ecossais, qui en aurait<br />

commandité la construction à des fi ns personnelles, je voyais assez<br />

bien la chute de ce téléphérique, je commencerais d’ailleurs par la<br />

chute. J’avais aussi la vague idée d’un autre homme assez âgé qui,<br />

le jour de la mort de sa femme, se serait presque machinalement<br />

rendu dans un garage où il aurait acheté une voiture avec quoi il<br />

aurait aussitôt pris la route sans repasser par chez lui. Je tournais<br />

encore autour d’une ambiance entre deux frères, ou entre des frères<br />

et des sœurs, adultes mais avec en toile de fond le désastre de<br />

l’enfance qui peut unir ou bien diviser, la ruine de cette famille.<br />

Je pensais également à une vieille actrice autrefois célèbre. Tous<br />

ces personnages sont fi nalement dans le livre, sollicités par la pensée<br />

d’un narrateur qui attend, bloqué dans une maison, que la<br />

neige cesse de tomber. Ils ont tous quelque chose en commun, une<br />

façon de disparaître, un isolement, choisi, subi (ou les deux),<br />

quelques insomnies et, alors que tout semble achevé, probablement<br />

encore quelque chose à vivre.<br />

V. B.<br />

11

<strong>Le</strong> mercredi notre frère m’écrivit qu’il disparaissait pour un temps indéterminé,<br />

un bref courrier posté d’une gare que j’ai reçu le jeudi, dont<br />

j’ai aussitôt transmis copie aux autres, qu’ils n’aillent pas se lancer dans<br />

d’inutiles recherches, et j’ai ensuite parcouru sous la neige, le cerveau<br />

embrouillé par un rhume colossal, les trois cents kilomètres qui séparent<br />

mon domicile du sien afi n de vérifi er, comme il me le demandait en<br />

post-scriptum, que le robinet d’un lavabo du second étage, à propos<br />

duquel il conservait un doute, avait bien été purgé par lui avant son<br />

départ. <strong>Un</strong>e fois sur place et trouvant une maison glaciale, j’ai poussé<br />

la conscience jusqu’à contrôler la totalité des robinets, après quoi j’ai<br />

allumé un feu dans la cheminée de la bibliothèque et passé là deux ou<br />

trois heures, assis avec une boîte de Kleenex dans le canapé, face au<br />

fauteuil de vieux velours jaune qui avait gardé l’empreinte du corps de<br />

notre frère et dans lequel il avait probablement médité son projet de<br />

disparition, à moins qu’il n’ait été pris d’une subite impulsion, comme<br />

autrefois notre père, que nous avons connu assis en pyjama dans ce<br />

même fauteuil jusqu’à ce qu’un matin on ne l’y voie plus, ni là ni nulle<br />

part, et qu’il nous ait fallu recevoir, cinq ans plus tard, un avis de décès<br />

en provenance d’un gouvernement de Malaisie pour cesser de l’attendre.<br />

Cet avis de décès avait à l’époque révolté nos sœurs, qui les a fait toutes<br />

les trois se ruer sur un atlas afi n de localiser l’endroit précis et, soupçonnaient-elles,<br />

paradisiaque pour lequel notre père non seulement<br />

nous avait tous les six abandonnés après avoir vidé ses comptes bancaires,<br />

mais où, comme elles l’ont dit en martelant la péninsule malaise de<br />

leurs index, il n’avait vraisemblablement fait que couler cinq idylliques<br />

et indignes années, après quoi, refermant défi nitivement l’atlas, elles<br />

ont déclaré qu’il était hors de question de faire rapatrier son corps. Et<br />

si notre frère Odd, que je n’avais pas vu depuis longtemps, laissait<br />

maintenant entendre dans son courrier qu’il n’était pas certain de revenir<br />

un jour, je n’en ai pas pour autant conclu qu’il s’installait là-bas<br />

12<br />

<strong>Un</strong> avenir (extrait)

<strong>Un</strong> avenir (extrait)<br />

en Malaisie, bien que l’idée m’ait naturellement effl euré. Ce que j’en<br />

ai conclu, c’est qu’il nous incombait désormais d’assurer les frais d’entretien<br />

de la maison, lesquels, comme je venais de le constater en<br />

parcourant les étages, avaient à ce stade occasionné la vente d’un assez<br />

grand nombre de meubles et de tableaux. Assis face à la cheminée et<br />

voyant par les fenêtres la neige qui continuait de tomber, compromettant<br />

mon retour, je me faisais la réfl exion qu’il aurait mieux valu vendre<br />

la maison au lieu d’y laisser notre frère, qui avait mené là une existence<br />

certainement eff arante, bien qu’il fût le seul d’entre nous, après le<br />

mariage de deux de nos sœurs et l’internement de la troisième, à avoir<br />

déclaré vouloir y vivre. Nous savions cependant tous qu’il n’avait, à ce<br />

stade de sa vie, d’autre solution que de rester dans cette maison, laquelle<br />

ne pourrait maintenant être légalement vendue sans son accord, nous<br />

l’avions sur les bras avec ses quelque vingt pièces et le double de fenêtres,<br />

ses murs lézardés, sa toiture instable et son parc qui ne ressemblait plus<br />

qu’à un vague pâturage cerné par les orties. Sans doute notre frère<br />

n’avait-il fi nalement pas supporté l’idée d’un hiver supplémentaire dans<br />

cet endroit, bien qu’il eût à l’époque prétendu avoir à son égard quantité<br />

de projets, tous appuyés par les banques locales, comme il nous<br />

l’avait affi rmé avec un enthousiasme suspect. L’un de nos deux récents<br />

beaux-frères, un Suisse qui faisait commerce international de l’acier,<br />

s’était alors posément enquis de savoir à quel type de projet songeait<br />

notre frère, qui avait répondu songer notamment à un genre de maison<br />

d’hôtes, ainsi qu’à la réunion de deux salons du rez-de-chaussée, laquelle<br />

formerait une salle pour séminaires ou banquets, et nous avions tous<br />

vigoureusement hoché la tête, à l’exception de notre beau-frère qui<br />

n’avait fait que produire l’un de ses opaques sourires suisses. Malgré<br />

notre conscience que celui qui resterait vivre là était à plus ou moins<br />

brève échéance condamné au dépérissement, nous avons feint de croire<br />

que notre frère saurait s’en tirer avec cette salle de séminaires et de<br />

banquets et, après lui avoir concédé le droit d’occuper le lieu comme<br />

s’il s’agissait d’une faveur, nous l’avons laissé livré à lui-même. Et alors<br />

que le feu s’éteignait dans la cheminée et qu’étant allé rebrancher le<br />

compteur électrique j’allumais quelques lampes (et tu n’as même pas<br />

remplacé les ampoules grillées), j’en venais peu à peu à envisager qu’il<br />

soit en réalité parti se tuer quelque part. Si bien que sortant de mon<br />

portefeuille sa lettre, je l’ai relue sans y voir soudain autre chose que<br />

13

<strong>Un</strong> avenir (extrait)<br />

l’indication de son imminent suicide, en dépit de son post-scriptum<br />

prétendument préoccupé de ce robinet pour lequel il m’avait fait faire<br />

un trajet de trois cents kilomètres. Repliant la lettre, j’ai tout à coup<br />

ressenti l’aberration qu’il y avait eu à faire ce trajet au cours duquel je<br />

n’avais pratiquement pensé qu’à ce robinet du second étage qui, s’il se<br />

mettait à geler et si notre frère ne l’avait pas purgé, pouvait à tout<br />

moment provoquer une rupture des canalisations, comme il me l’avait<br />

écrit. Mais j’avais tout trouvé en ordre, et j’étais maintenant sur le point<br />

de penser que cette histoire de robinet n’avait été qu’un stratagème de<br />

notre frère pour me faire venir et, une fois là, appréhender l’accablement<br />

mental et physique qui avait été le sien dans ce décor.

Sylvain Coher<br />

Carénage<br />

Roman<br />

Rien de plus important pour Anton qu’une virée à 220 kilomètres-heure<br />

aux petites heures, arqué sur l’Elégante, sa Triumph<br />

nerveuse comme une hirondelle. En dépit de l’amour et des possibles,<br />

c’est bien là que se joue son existence, dans ces instants de<br />

liberté absolue. Sur l’obsession et les rendez-vous fatidiques, sur<br />

les fantômes des bords de route, un roman envoûtant porté par<br />

une langue sonore, précise et onirique.<br />

Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes, selon le vent et l’état de la<br />

mer. Après des études de lettres modernes, il a successivement été moniteur de<br />

voile, surveillant d’internat, libraire, éditeur, maçon et chômeur. Depuis 2001,<br />

il intervient lors de rencontres ou de lectures publiques et anime régulièrement<br />

des ateliers d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006.<br />

Romancier – Hors saison (Joca Seria, 2002), La Recette de Stein (Joca Seria,<br />

2004), Facing (Joca Seria, 2005), Fidéicommis (Naïve, 2006), <strong>Le</strong>s Eff acés<br />

(Argol, 2008) –, il écrit également pour le théâtre et l’opéra.<br />

• A noter : la parution simultanée de Hors saison dans la collection de poche<br />

Babel (Babel n° 1071).<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / isbn 978-2-7427-9953-4<br />

relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />

15

DR<br />

Sylvain Coher

Carénage<br />

J e ne suis pas motard mais de mes vingt ans je garde un parfum<br />

d’essence et d’ennui, le bruit des moteurs et le silence des aprèsmidi<br />

vides. Des années où l’amour et la mécanique vinrent ensemble<br />

occuper les jours et bousculer les nuits.<br />

<strong>Un</strong> séjour de quelques mois dans l’Est de la France aura suffi<br />

pour raviver le souvenir de ces années perdues à rouler vite pour<br />

aller nulle part. Presque chaque soir j’y ai entendu comme autrefois<br />

les hurlements des moteurs déchirer la petite ville en deux,<br />

dans l’axe de sa route nationale. Et quoi faire d’autre quand on a<br />

vingt ans, pour jouer à ne pas devenir vieux ?<br />

<strong>Le</strong>s motards ressemblent bien souvent à leurs motos. Il y a ceux<br />

qui se déplacent pour travailler en semaine, ceux qui se promènent<br />

le week-end et ceux qui vont chercher la nuit les sensations qu’ils<br />

n’auront jamais le jour.<br />

Anton compte parmi ces derniers.<br />

Anton est cette silhouette couchée sur sa machine, telle qu’on<br />

en aperçoit parfois dans un éclair depuis la vitre arrière des voitures<br />

familiales. <strong>Un</strong> garçon dont la vie est un pari sur elle-même. <strong>Un</strong><br />

oiseau de nuit à la recherche du danger, d’un ultime défi mécanique.<br />

L’imaginer n’était pas diffi cile, tant son visage me semblait familier.<br />

Et puis il y a <strong>Le</strong>en, dont l’amour peine à supplanter sa rivale et<br />

à modifi er l’inéluctable trajectoire de ce motard suspendu entre le<br />

pont et l’eau. Car c’est une histoire d’amour à trois : un garçon,<br />

une fi lle, une moto. Et comme souvent dans ces cas-là les rivalités<br />

s’accumulent et s’entrechoquent.<br />

<strong>Le</strong> carénage ne protège que du vent.<br />

Et la Ligne bleue des Vosges est, de l’avis de beaucoup, la plus<br />

belle route du monde.<br />

S. C.<br />

17

18<br />

Carénage (extrait)<br />

C’est toujours la même image, vue d’une visière pr<strong>of</strong>i lée surteinte<br />

contre laquelle toute la lumière imaginable serait venue s’éteindre.<br />

Et l’intérieur noir comme vide, les yeux tout au fond du creux. Vifs<br />

mais pas assez pour recomposer autre chose que cet incorrigible fl ou<br />

dans un paysage irréel. C’est le plus beau rêve d’Anton, celui qu’il<br />

fait presque toutes les nuits depuis son enfance. <strong>Un</strong> véritable cauchemar<br />

pour à peu près n’importe qui. Et la vitesse pure, fl oue, contrariée.<br />

La vitesse comme un gouff re, une brèche temporelle entre le<br />

pont et l’eau.<br />

<strong>Un</strong>e immédiate éternité.<br />

Dans ce rêve, Anton ferme les yeux. Il prend appui sur le rebord<br />

d’un toboggan huilé comme il faut par de petites mains invisibles.<br />

D’un seul coup de feu quelque part on vient de lancer le départ ; on<br />

vient d’ouvrir une vanne et le débit est puissant, la sueur immédiate.<br />

Pas de paroi sur les côtés, rien où planter les griff es d’un chat. C’est<br />

une chute sans fi n, on tombe dans le sommeil comme une bille en<br />

fer lâchée depuis le fond du ciel : la tension diminue, les pulsations<br />

cardiaques ralentissent et on tressaille parce qu’un muscle se relâche<br />

plus rapidement qu’un autre.<br />

Quelque part un moteur s’arrête lorsqu’un autre redémarre.<br />

A cent vingt déjà il n’entend plus que le vent dans le casque. <strong>Le</strong><br />

frou-frou d’un tissu invisible entre par la visière, chatouille le nez<br />

mieux qu’une plume et fait monter des larmes aussitôt chassées sur<br />

les tempes pour rejoindre les cheveux plaqués sous la mousse des<br />

garnitures. Dehors le bruit et dedans les vibrations. Il roule, roule.<br />

Du côté gauche de la cornée, Anton suit le défi lement continuel et<br />

largement hypnotique d’une glissière-guillotine dont l’ondulation<br />

reste de faible amplitude. <strong>Le</strong>s zébras font stroboscopes et Anton reconstruit<br />

la belle continuité d’une ligne blanche principalement<br />

composée de petits segments rectangulaires.

Carénage (extrait)<br />

<strong>Un</strong>e chute peut être mortelle à n’importe quelle vitesse.<br />

La probabilité d’une chute mortelle reste néanmoins liée à la vitesse.<br />

<strong>Un</strong>e main invisible le repousse en arrière tandis qu’une autre plus<br />

large et plus ferme appuie dans son dos et lui donne l’élan que donne<br />

la main d’un père la première fois qu’il vous apprend à faire du vélo.<br />

Alors Anton empoigne sa couette comme s’il s’agissait de poignées<br />

en caoutchouc. Ses doigts se crispent, le pouce cherche les commodos<br />

et il essore malgré lui plein gaz à en décoller le matelas du canapé de<br />

son minuscule studio.<br />

A cent quarante, Anton perd la sensation physique du sol sur lequel<br />

les deux rubans de caoutchouc des pneus Supercorsa gonfl és à bloc<br />

le maintenaient jusqu’alors. Il doit se reprendre pour ne pas se redresser<br />

brusquement en criant à pleine gorge les bras grands ouverts<br />

le slogan du constructeur anglais : Go Your Own Way ! Au lieu de cela<br />

Anton relâche les épaules et derrière la visière dans les refl ets irisés on<br />

peut le voir sourire avec cette incroyable légèreté qui fait de lui l’hirondelle<br />

des jours de pluie. L’âme vagabonde, un trait noir évanescent<br />

qui dessine hâtivement le contour des champs et la périphérie enrubannée<br />

de la ville. <strong>Un</strong>e hirondelle voltant et piquant d’une abatée sur<br />

l’aile ou sur la queue. Spirale, vrille, boucle et retournement.<br />

La vitesse vous manque.<br />

La vitesse vous fait perdre du poids. <strong>Le</strong> corps libéré de toute entrave<br />

et l’euphorie de l’oxygène bu sans mesure à grandes lampées au goulot<br />

d’une bouteille gigantesque. Anton roule vite. Il roule, roule. La<br />

moto qui l’entraîne n’a rien d’un cheval de Troie, rien d’une Oural<br />

aux pneus de 4x4 ; ce n’est pas la Poderosa du Che dans la poussière<br />

des pistes chiliennes ni l’une de ces Royal Enfi eld dont le sillage est<br />

formé par la fumée d’un millier de bâtonnets d’encens. La moto qui<br />

l’entraîne n’a rien des chromes d’une Norton 500 ni les crampons ni<br />

la boue d’un trail haut perché pour les buttes sablonneuses du Sinaï.<br />

L’Elégante est un oiseau de proie dont le puissant siffl ement rappelle<br />

simultanément celui du serpent furieux, du chat échaudé et de la<br />

chouette eff raie.<br />

<strong>Un</strong> corps noir qui absorbe tout et ne rend rien.<br />

Si le sol vous brûle les pneus c’est que vous ne roulez pas assez vite.<br />

Vous sentez bientôt les remontées de chaleur du trois cylindres le long<br />

de vos jambes dont les muscles se tendent à mesure que vous vous<br />

19

Carénage (extrait)<br />

élevez dans les tours. <strong>Le</strong> beau bruit court le long de la partition, il y<br />

a des routes dont on ne voudrait pas voir la fi n.<br />

Anton est partout à la fois. Sur les lacets du Snake de Mulholland<br />

Drive, sur la Rainbow Ride africaine et sur le Wangan périphérique<br />

de Tokyo. Mother Road et Garden Road. Anton dévale le terrifi ant<br />

Russian Highway from Hell et la Great Ocean Road australienne. Il<br />

va vers <strong>Le</strong>h, vers Frisco, et l’entrelacs des virages forme une frise interminable.<br />

Il ne semble vivre que par le haut du corps, à partir des hanches.<br />

Quelques mouvements des pieds mis à part – sur le levier du frein<br />

d’un côté et sur le sélecteur de l’autre –, les genoux restent bien plaqués<br />

de part et d’autre contre les fl ancs de la machine. Anton pleure<br />

sur la Passo Gardena des Dolomites, sur la Dixie et l’Enfer vert du<br />

Nürburgring Nordschleife desquels il revient bientôt pour refaire le<br />

tracé idéal, entre les courtes portions de voie express, les nationales<br />

et le ballon d’Alsace. Jusqu’à la route des Crêtes chargée des senteurs<br />

boisées d’un automne vosgien qui le rapproche kilomètre après kilomètre<br />

d’un lit puant l’essence, le caoutchouc brûlé et le goudron frais.<br />

Lorsqu’il entre dans la zone rouge à près de quatorze mille tours<br />

par minute la surface se dérobe sans eff ort. Il est devenu cet objet<br />

propulsé dans le vide pénétrant l’air par l’eff raction continue d’un<br />

empilement de murs et de fenêtres qui se referme avec fracas loin<br />

derrière lui.<br />

Anton roule. Il roule. <strong>Un</strong> simple mouvement dans l’espace, la trajectoire<br />

d’une balle privée de cible. <strong>Le</strong> monde n’a pas bougé d’un<br />

cheveu et pourtant il s’en trouve diff érent. Ici chaque seconde est un<br />

univers et rien dans la conduite ne peut être renouvelé à l’identique.<br />

Anton vient de rendre à l’air son immobilité et un vieux vers scolaire<br />

lui revient en mémoire : Ce ne peut être que la fi n du monde, en avançant.

Régine Detambel<br />

Son corps extrême<br />

Roman<br />

Ebranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit heure<br />

par heure les mutations de son corps à travers l’expérience de<br />

la cicatrisation, de la consolidation, de la musculation. Prélude<br />

à une renaissance dans un corps diff érent, rejoué, renégocié, ce<br />

voyage dans le chantier organique et le monde clos qu’est l’hôpital<br />

est aussi un roman puissamment initiatique sur les séductions<br />

exercées par la mort et la maladie à certaines étapes de l’existence,<br />

quand s’instaure un rapport inédit à la vérité, voire à une forme<br />

de spiritualité.<br />

Née en 1963, Régine Detambel, kinésithérapeute de formation, vit aujourd’hui<br />

dans la région de Montpellier et est l’auteur depuis 1990 d’une œuvre littéraire<br />

de tout premier plan, publiée pour l’essentiel chez Julliard, au Seuil et chez<br />

Gallimard. Chevalier des Arts et des <strong>Le</strong>ttres, Régine Detambel a également été<br />

lauréate du prix Anna de Noailles de l’Académie française. Chez Actes Sud, elle<br />

est l’auteur du Syndrome de Diogène (essai, 2008). Dernières publications :<br />

50 histoires fraîches (Gallimard, 2010 ; sélection prix Goncourt de la Nouvelle),<br />

Sur l’aile (Mercure de France, 2010).<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 160 pages / isbn 978-2-7427-9921-3<br />

relations presse : Régine <strong>Le</strong> Meur (05 62 66 94 63)<br />

21

DR<br />

Régine Detambel

Son corps extrême<br />

J’ ai longtemps fréquenté les hôpitaux comme auxiliaire<br />

médicale. J’y suis souvent retournée par l’écriture. <strong>Un</strong> hôpital<br />

est une grosse machine cliquetant comme un Tinguely, une entreprise<br />

pleine de mouvements et de bruits, de circuits électriques,<br />

de pompes, de lumières, de matériaux radioactifs, avec du plâtre,<br />

et des clous, des vis… L’hôpital est aussi vivant et bruyant qu’un<br />

chantier d’autoroute.<br />

Aux yeux d’Alice – que j’ai choisi de nommer ainsi pour <strong>Le</strong>wis<br />

Carroll et les folles modifi cations du corps de son héroïne au cours<br />

de ses aventures –, l’hôpital est surtout un chantier organique. <strong>Le</strong><br />

corps comme acteur et comme œuvre ne devrait pas être exclusivement<br />

réservé aux plasticiens et aux performeurs. La patiente, se<br />

remodelant, s’exhibe en pleine performance, dans un authentique<br />

art du corps.<br />

Il m’a également semblé essentiel de montrer quelle peut être la<br />

résonance politique des soins hospitaliers, depuis le service de<br />

réanimation, sans doute le plus haut lieu de surveillance technocratique,<br />

jusqu’au centre de rééducation, où se côtoient, démocratiquement,<br />

des bancroches et des manchots de milieux divers, avec<br />

des philosophies et des approches de la vie extrêmement variées.<br />

L’hôpital, comme le monastère ou la prison, est par excellence<br />

le lieu de la métamorphose physique et morale, de la crise, de la<br />

prise de conscience : telle est la mission de l’alitement forcé, faire<br />

qu’on s’arrête et qu’on regarde mieux en soi-même. Pour l’écrivain<br />

comme pour son personnage, il arrive qu’un tel séjour apparaisse<br />

soudain comme une nécessité inévitable, absolument pas au sens<br />

médical mais dans un sens existentiel.<br />

R. D.<br />

23

<strong>Le</strong>s œuvres électroacoustiques du moniteur cardiaque. <strong>Un</strong> beau jour<br />

on coupe les machines. Aussitôt qu’on débranche les moniteurs, le<br />

bruit intérieur cesse et Alice ne s’entend plus vivre. Elle n’entend plus<br />

le ré majeur pointu du cœur qui était le sien propre. Eff roi de n’être<br />

pas. Dans ce cri horrifi é, retour de la voix d’Alice. Sa voix lui paraît<br />

étrange, sinistre, elle la sent comme quelque chose qu’elle aurait avalé,<br />

de trop gros pour elle. Puis clarté : le choc minime d’un bouton de<br />

blouse contre le pied métallique du lit. <strong>Un</strong> petit coup de xylophone<br />

qui requinque. Alice comprend alors qu’elle respire seule, elle vit<br />

seule. Adieu, fantasmes rétrogrades, ce bonheur aux yeux clos ne<br />

pouvait pas durer.<br />

Elle était si bien depuis des semaines, elle était un vase de céramique<br />

avec çà et là de grossières empreintes de pouce. Elle sonnait délicieusement<br />

le creux, elle était modelée par des doigts de latex, elle était<br />

un contenant incontinent, et soudain les lettres reviennent, la ronde<br />

des voyelles et les actes de magie dont elles sont capables. Qui cassent<br />

la baraque. <strong>Le</strong>s lettres maintenant lui dansent dans la bouche et le<br />

golem en elle ressuscite, l’homoncule au teint brouillé reprend vie,<br />

désormais en état de balbutier des choses particulièrement utiles,<br />

comme je m’appelle Alice et je ne me souviens pas du tout de ce qui<br />

s’est passé. Or la mémoire fonctionne aux vibrations. Ce sont les<br />

vibrations de la voix qui entraînent ses courroies. Aux premiers mots<br />

d’Alice, l’usine rouvre ses portes. Sirènes de l’usine qui rappelle ses<br />

acteurs. Ça cogne et tonne en elle, c’est le grondement du temps qui<br />

se remet en route. Retour en fanfare du souvenir.<br />

On ne s’éveille pas vierge d’un coma. Même si on a l’impression,<br />

un temps, que tout est blanc, il y a eu les cauchemars. <strong>Le</strong>s démons<br />

hantent le silence et s’en nourrissent, ils sont la face vénéneuse des<br />

choses dont on avait si peur dans la chambre d’enfant, ils sont l’ombre<br />

24<br />

Son corps extrême (extrait)

Son corps extrême (extrait)<br />

de l’armoire, ils sont la tache de moisi sur la toile de Jouy qui, dans<br />

la presque obscurité, avait l’air d’une tête de mort, ils sont des âmes<br />

en peine et des spectres condamnés à une course désordonnée et<br />

éternelle.<br />

On ne s’éveillera plus jamais vierge. <strong>Le</strong>s plis sont marqués partout.<br />

La preuve, c’est qu’on n’a pas toute la vie à retraverser quand on rouvre<br />

les yeux, un beau matin, dans un lit surélevé et muni de manivelles<br />

commodes. On n’a pas grand-chose à passer en revue, excepté ses<br />

abattis peut-être. Mais le fait d’être femme, le fait d’être mère, le fait<br />

de se demander si on est folle ou saine, tout revient aussitôt, le fardeau,<br />

le fagot, le paquet de souvenirs mouillés comme du linge lourd lui<br />

reviennent en pleine poire. Alice sait déjà tout, les scandales sont<br />

restés des scandales, les bonheurs sont toujours lumineux. Rien de<br />

changé. Rouvrir les yeux sur un matelas à eau de quarante centimètres<br />

d’épaisseur n’a créé aucun court-circuit déroutant. Et bien que son<br />

existence ait été largement éventrée et retournée par l’événement,<br />

Alice appartient toujours au même règne, à l’embranchement souhaité,<br />

pointe dans la classe idoine, évolue dans l’ordre, la famille, le<br />

genre et l’espèce ad hoc. Elle n’a pas eu droit à du neuf. Elle a remis<br />

sa vieille vie, d’occase, et replantera ses pieds dans les mêmes ornières.<br />

Rien n’a fait surgir de son être psychique des combinaisons fantastiques<br />

ou subtiles, elle se retrouve comme devant, déjà bouleversée, déjà<br />

infi niment angoissée, avec la peur et la rage au ventre, qui déploient<br />

leurs fastes et hissent leurs drapeaux.<br />

Elle s’éveille donc seule, David a disparu. Pour les diff érends, du<br />

moins, ils se sont toujours bien entendus et Alice ne perd rien à<br />

émerger dans cette réalité-là, avec pour seul nuage une poche de<br />

glucose au-dessus de sa tête et pour tout roulement de tonnerre le<br />

rire bête et bienfaisant de la famille banale qui visite sa voisine de<br />

chambre. Elle a la tête eff royablement lourde, gourde, elle est toujours<br />

en retard d’une réplique et son intelligence traîne derrière elle, égarée<br />

quelque part dans l’épave de la voiture ou sous le lit ou dans le tiroir<br />

de la table de chevet avec les protège-slips, un miroir inutile et des<br />

sucrettes. Elle somnole dans ce monde complet, ouaté et glougloutant.<br />

Ses pensées forment une matière légère, alvéolée. Et le vide apparent<br />

dans son crâne tient à l’allongement inouï des temps de pose entre<br />

deux réfl exions, si bien que chacune de ses journées se love dans une<br />

25

Son corps extrême (extrait)<br />

seule image qui suffi t à la condenser. <strong>Le</strong>s heures se remplissent d’ellesmêmes<br />

d’une sorte de matière sans valeur, de billes de polystyrène,<br />

de bulles de plastique qui n’ont ni goût ni couleur. L’extrême de<br />

l’allègement. Alice jouit du bonheur de se fondre dans la masse, de<br />

n’avoir plus à décider du bien et du mal. Aubaine que d’être dépouillée<br />

de la pénible tâche de penser, libre du carcan des conventions et des<br />

manières, ne répondant rien quand on lui parle, n’ouvrant pas la<br />

bouche quand on lui donne à manger. <strong>Le</strong> vide est un baume aux<br />

tourments de soi. <strong>Un</strong>e terrible et merveilleuse dispense d’humanité.<br />

Portée par la morphine, Alice goûte une paix royale. Il faut atteindre<br />

parfois la très grande vieillesse pour la trouver enfi n. Des femmes de<br />

quatre-vingt-seize ans ne se souviennent pas de leurs enfants, même<br />

pas d’en avoir eu, elles disent : C’est si loin maintenant, et elles sont<br />

vraiment tout à fait tranquilles.<br />

Des idées qu’elle a hébergées jusque-là sans raison la quittent tandis<br />

que d’autres, à l’apparence neuve, viennent s’installer dans cette<br />

carcasse paisible qui paresse toute la journée. La fi èvre travaille à<br />

l’engourdir, Alice souhaiterait que ça dure jusqu’à la mort, mais elle<br />

sent déjà que viendra la douloureuse guérison, qui gratte, qui pique,<br />

qui démange, qui lance, qui recolle, qui retape. Cette espèce de grosse<br />

paysanne inusable qu’est la vie, bouffi e de forces, gaie et quasiment<br />

aveugle, est en train de la sarcler au plus pr<strong>of</strong>ond.

Hélène Frappat<br />

INVERNO<br />

Roman<br />

Dans l’enfance, Emmanuelle a été la meilleure amie de L. Vingt<br />

ans plus tard, elle resurgit dans sa vie, l’invitant à lui rendre visite<br />

quelque part en Bretagne. Dans le train qui, machine à remonter<br />

le temps, emmène L. et son fi ls vers les brumes du passé, les souvenirs<br />

et les destins prennent corps.<br />

Avec une délicatesse et une justesse rares, Hélène Frappat explore<br />

la position du témoin qui surprend chacun à la lisière de soi, au<br />

bord des autres. Cinégénique et musical, inverno eff euille les mystères<br />

de la mémoire et fredonne la dissonance des émotions, sur<br />

l’air d’une fugue où la nostalgie n’est jamais dénuée de violence.<br />

Hélène Frappat est née en 1969 à Paris. Traductrice de l’anglais et de l’italien,<br />

elle est l’auteur de trois romans : Sous réserve (Allia, 2004), L’Agent de<br />

liaison (Allia, 2007) et Par eff raction (Allia, 2009 ; mention spéciale du jury,<br />

prix Wepler 2009).<br />

Août 2011 / 10 x 19 / 144 pages / ISBN 978-2-7427-9909-1<br />

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)<br />

27

© Philippe Matsas / Opale / Actes Sud<br />

Hélène Frappat

INVERNO<br />

J’ ai voulu écrire un roman comme un train qui fi lerait dans la<br />

nuit. <strong>Le</strong> train avance, mais peu à peu le lecteur qui s’y embarque<br />

regarde défi ler, sur l’écran des vitres transformées par l’obscurité en<br />

miroir, sa propre vie, et des souvenirs : les siens, et ceux des compagnons<br />

d’une vie – amis, amants, parents, disparus, fantômes bienveillants<br />

ou menaçants.<br />

Mon train est une machine à remonter le temps. Il part de la<br />

gare Montparnasse et se dirige vers la Bretagne. A bord, une mère<br />

et son fi ls. L. part retrouver son amie d’enfance Emmanuelle qu’elle<br />

n’a pas revue depuis vingt ans.<br />

Durant cette parenthèse suspendue entre deux gares, dans cet<br />

espace-temps parallèle qui semble ne se dérouler nulle part, d’autres<br />

voyages en train refont surface.<br />

<strong>Un</strong>e femme quitte son pays pour retrouver son amant. Elle<br />

s’installe aux abords d’une gare romaine. Plus tard, elle fera le<br />

trajet en sens inverse. <strong>Un</strong>e autre femme s’<strong>of</strong>f re à des inconnus de<br />

passage dans le compartiment d’un train de banlieue. A la fi n des<br />

années 1960, dans une brasserie proche de la gare Saint-Lazare,<br />

un homme se découvre jaloux.<br />

De l’incertitude et des pièges de la mémoire émergent par instants<br />

des indices glaçants. Dans le noir des tunnels, les lambeaux d’une<br />

enfance engloutie, d’un amour défunt, resurgissent par fl ashes. La<br />

saveur ambiguë et douceâtre de la nostalgie empoisonne peu à peu<br />

le lecteur.<br />

Sur l’écran des vitres du tunnel, les nuages et les saisons défi lent,<br />

aussi changeants que dans un ciel de Bretagne : printemps versatile,<br />

été caniculaire, ombres roses automnales des bruyères, et l’hiver,<br />

inverno, qui commande les saisons du souvenir.<br />

H. F.<br />

29

A l’âge de sept ans, à son arrivée au mois d’octobre dans sa nouvelle<br />

école primaire (un bâtiment en brique identique aux résidences hlm<br />

de cette rue paisible de Saint-Ouen), L. avait été adoptée par une<br />

petite fi lle au troisième rang qui avait désigné la place vide à côté<br />

d’elle. Sans paraître remarquer la gêne de la nouvelle (que tous ses<br />

camarades de classe prirent pour de la hauteur), Emmanuelle lui<br />

adressa un sourire qui fendit son visage triangulaire d’une ligne immense<br />

parallèle à la fente hilare de ses yeux. Depuis, les petites fi lles<br />

étaient inséparables, dormant chez la mère de l’une ou les parents de<br />

l’autre, passant les longs mercredis pluvieux d’automne ensemble.<br />

Emmanuelle habitait au neuvième étage d’une tour résidentielle.<br />

<strong>Un</strong> tapis en fourrure blanche, un canapé et une table basse en plastique<br />

remplissaient à peine l’espace symétrique du salon. Contre les baies<br />

vitrées envahies de ciel (s’il fait beau, on aperçoit le Sacré-Cœur), la<br />

silhouette de Bérangère passe comme une ombre. <strong>Un</strong> matin, à travers<br />

la salle de bains ouverte, L. a aperçu son corps nu gracile incliné vers<br />

la baignoire.<br />

Tout change à l’arrivée du père. Mère et fi lle répriment leurs fous<br />

rires complices ; le tapis blanc du salon étouff e les sons ; l’horizon,<br />

par-delà les baies vitrées, prend une teinte grise. Bientôt, si elle ne<br />

s’enfuit pas à temps, L. devra s’asseoir autour de la table ronde et<br />

observer discrètement le rituel du dîner en famille, pour ne pas commettre<br />

d’impair.<br />

Dans sa mémoire, la silhouette massive du père d’Emmanuelle se<br />

détache sur fond d’un ciel incolore où les traits du visage de l’homme<br />

en contre-jour paraissent fi gés, tandis que le défi lé des nuages sales<br />

de l’Ile-de-France tourbillonne.<br />

Certains dimanches, L. accompagne Emmanuelle à l’aéroport du<br />

Bourget où son père – détendu soudain, heureux presque, au milieu<br />

d’une troupe bruyante d’hommes – saute en parachute. Elle s’ennuie<br />

30<br />

inverno (extrait)

inverno (extrait)<br />

pendant que le petit visage d’Emmanuelle, le menton pointé avec<br />

intensité vers le ciel, scrute l’horizon à la recherche de la tache minuscule<br />

du parachute de son père. Lorsqu’il tombe à terre avec un<br />

bruit sourd et se dégage en riant de l’écheveau de cordes et de toiles,<br />

L. s’éloigne en direction des baraquements pour ne pas assister aux<br />

retrouvailles de la fi lle et du père.<br />

<strong>Un</strong> été, peut-être au mois de juillet (durant ces vacances dans la<br />

presqu’île de Crozon ?), le père d’Emmanuelle est venu chercher les<br />

petites fi lles en voiture. (Ses souvenirs émergent du passé, vacillants.<br />

L. est incapable d’identifi er l’époque du divorce des parents d’Emmanuelle,<br />

tant le mari et sa jeune femme ont toujours formé dans<br />

son esprit deux entités distinctes.)<br />

Ils parcoururent des kilomètres dans la Mercedes silencieuse qui<br />

lui donnait mal au cœur. Derrière les vitres, le ciel bas sentait l’hiver,<br />

comme si, à proximité du père d’Emmanuelle, il régnait une autre<br />

saison, plus venteuse, plus froide. Sur le siège arrière, à côté d’Emmanuelle<br />

qui faisait semblant de dormir, elle avait écouté l’homme<br />

se livrer à de violentes diatribes contre les étrangers, ses ennemis. Il<br />

n’avait même pas réagi – L. devinait son regard dans le miroir rectangulaire<br />

du rétroviseur – lorsque l’amie de sa fi lle l’avait interrompu<br />

avec insolence. (L’homme semblait enfermé dans un lieu où<br />

aucune parole, même brutale, ne pouvait l’atteindre.)<br />

A l’issue du voyage, les portes de la voiture s’étaient ouvertes sur<br />

la pointe du Raz. <strong>Le</strong>s deux petites fi lles s’étaient tenues par la main<br />

pour résister à la menace du vent. On entendait au loin, dans la baie<br />

des Trépassés, le hurlement des galets qu’entrechoquent les rouleaux<br />

de l’Océan.

Kaoutar Harchi<br />

L’Ampleur du saccage<br />

Roman<br />

Héritiers maudits d’une féroce répression sexuelle qui s’est exercée<br />

trente ans plus tôt et a marqué leurs destins respectifs du sceau de la<br />

désespérance, quatre hommes liés par la fatalité du sang traversent<br />

la Méditerranée où s’écrit, sous le ciel algérien, l’ultime épisode de<br />

leur inconsolable désastre.<br />

Née à Strasbourg en 1987, de parents marocains, Kaoutar Harchi, titulaire<br />

d’une licence de lettres modernes, d’un master de socio-anthropologie et d’un<br />

master de socio-critique est, depuis 2010, doctorante-monitrice à la Sorbonne,<br />

où elle assure des enseignements en littérature et sociologie. Elle vit aujourd’hui<br />

dans la région parisienne. Zone cinglée, son premier roman, a été publié en<br />

2009 aux éditions Sarbacane.<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 128 pages / isbn 978-2-7427-9952-7<br />

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)<br />

33

© Tanguy de Montesson<br />

Kaoutar Harchi

L’Ampleur du saccage<br />

L ’Ampleur du saccage est un texte que j’ai écrit en résonance<br />

aux nombreux romans d’auteurs algériens que j’ai découverts<br />

à l’âge de vingt ans. Je pense à Nedjma de Kateb Yacine, à La<br />

Répudiation de Rachid Boudjedra, à L’Amour, la fantasia d’Assia<br />

Djebar et à bien d’autres encore. Ces œuvres qui me hantent ont<br />

contribué à confi gurer l’espace de ma propre création littéraire.<br />

La misère aff ective et sexuelle, le fantasme de fusion avec la fi gure<br />

maternelle entretenu par les jeunes garçons, le spectre de l’inceste,<br />

le tabou qui pèse sur le désir féminin, les rapports familiaux dominés<br />

par la rivalité intergénérationnelle, sont autant de thèmes<br />

qui constituent le cœur battant de mon roman et ont nourri ma<br />

volonté d’aborder, dans sa radicalité la plus totale, la problématique<br />

de la fi liation.<br />

Est-il possible d’entretenir avec ses parents – et tout particulièrement<br />

avec sa mère – une relation délivrée du “pathologique” ?<br />

Non, semblent répondre les hommes de mon récit, incapables de<br />

se déprendre de la douloureuse ambiguïté qui les lie à Nour, fi gure<br />

maternelle autour de laquelle tous, fatalement, gravitent.<br />

Ils forment le carré d’une malédiction au centre duquel se trouve<br />

cette femme-mère vers qui l’amour et le désir convergent continuellement<br />

alors même que l’omniprésence de la parole masculine<br />

l’écrase, la réduit au cri puis au silence. Il m’importait que cette<br />

confi guration, ce cernement, puissent faire écho à la réalité de<br />

certaines sociétés arabo-musulmanes qui, parce qu’elles maintiennent<br />

les femmes dans une certaine dimension symbolique, nient<br />

ce qu’elles ont de chair et de sang. De réalité.<br />

K. H.<br />

35

Avec la fi n de mes hallucinations viennent les bruits de la ville, les aboiements<br />

des chiens et sa voix qui m’appelle. Homme menteur, routier à<br />

tout faire, Si Larbi, mon étrange tuteur, s’absente des semaines et des mois<br />

mais revient toujours à la maison. Il est ce corps boomerang qui provoque<br />

ma colère tant il retient de secrets.<br />

Attablé comme s’il allait s’endormir, sa mâchoire dessine dans l’air des<br />

cercles immenses ponctués par le claquement bestial des dents. Si Larbi,<br />

la cinquantaine grise, ingurgite et recrache. Noyaux et osselets. Il préfère<br />

la graisse à la chair. Apprécie peu le poisson et ignore le rythme des repas.<br />

Son dos ploie sous le poids. De sa carcasse hagarde, seuls ses yeux sont<br />

demeurés vifs. Si Larbi, continuellement aff alé, rêve d’un ailleurs folklorique<br />

béni d’insouciance, bordé par une mer bleue tranquille. Il est<br />

pourtant assis là-bas, dans le salon, débordant de sa chaise, malodorant,<br />

prisonnier d’un univers étroit : son grand camion retapé à neuf, ses cartes<br />

routières, sa besace en cuir, son briquet, ses mouchoirs en papier. Ma<br />

cohabitation avec lui est une lutte sans violence où la présence de l’un<br />

provoque l’absence de l’autre. Au fi l des jours, j’invente une danse miraculeuse<br />

qui <strong>of</strong>f re à chacun de ses gestes son exact contraire. Mes mouvements<br />

forment un ballet fait d’évitements, de déviations ultimes,<br />

d’arrangements et de volte-face. Croiser Si Larbi, c’est me risquer à lui<br />

poser mille questions et cela ne servirait à rien. L’homme est symbole de<br />

silence. Alors, je guette. <strong>Le</strong>s pas dans le couloir, les fenêtres que l’on referme,<br />

les tiroirs que l’on ouvre. Je me retiens d’aller aux toilettes, je patiente<br />

contre le chambranle de la porte, je rebrousse chemin, je sors, je rentre.<br />

Ces bruits esquissent dans mon esprit la géographie incertaine de lieux<br />

momentanément infréquentables.<br />

Mon amour vacille au fi l des départs. Lorsque Si Larbi s’en va vers de<br />

nouvelles destinations, je crains qu’il ne revienne plus jamais. <strong>Un</strong> accident<br />

de la route, une bagarre… J’y pense des heures durant et ma gorge se<br />

36<br />

L’Ampleur du saccage (extrait)

L’Ampleur du saccage (extrait)<br />

noue. Je me demande alors qui me dira, qui me racontera, qui acceptera<br />

d’aiguiller la quête d’un môme sans passé. Je n’appartiens à aucune terre,<br />

je ne descends d’aucune lignée, je suis là, simplement. Cause abandonnée<br />

au bon vouloir des mystères mutiques, je dérive le long des impostures,<br />

épuisé, car tous les ports d’accueil ont disparu : j’ignore d’où je viens.<br />

Je pense peu à mon géniteur, seule ma génitrice m’obsède. Je suis en<br />

quête perpétuelle du ventre qui m’a porté et nourri, d’où j’ai froidement<br />

été expulsé. Jeté au monde. Depuis, j’erre sans avoir personne vers qui<br />

me retourner. Mais à qui me plaindre ? Mon sang est orphelin. Mon<br />

corps, sans autre corps. Il me faut connaître cette préhistoire de ma vie,<br />

essentielle à sa poursuite. J’ai dans la tête des voix muettes, des yeux fermés,<br />

le portrait d’une femme qui me tourne éternellement le dos. Mais je<br />

n’abandonne pas. Je fonde ma propre légende, récit de mon enfance,<br />

conte du présent, où les éléments imaginés se mêlent à ceux vécus. J’avance<br />

ainsi, traquant photos et cartes postales, lettres et billets de train. Je collectionne<br />

tout ce qui pourrait m’aider à comprendre. J’accumule des<br />

indices insignifi ants, miettes d’informations, débris incohérents chipés<br />

des cartons, soustraits à la poussière des vieux classeurs, pistes de misère<br />

à travers lesquelles je recherche un fi l conducteur. Logique interne de ma<br />

vie. Je voudrais savoir quel est mon peuple, quelle est ma lutte, moi qui<br />

suis issu d’un trou douloureux, aussitôt ouvert aussitôt refermé.<br />

*<br />

Mon nom est Arezki et d’ordinaire, on ne m’appelle pas. J’ai trente ans<br />

et vis au sommet d’une tour claire noyée dans le ciel. J’ai cessé de fréquenter<br />

les cages d’escaliers aux odeurs d’urine tenaces, désormais je reste posté<br />

à la fenêtre de ma chambre mais partout mon air est irrespirable, je suffoque.<br />

La tête penchée dans le vide, les yeux fermés, je tente de comprendre<br />

le pourquoi d’une existence dénuée de sens, sans plaisir, menée à huis-clos<br />

comme si le monde autour de moi avait disparu. Ma mère la première.<br />

Figure inconnue qui me hante, je l’imagine et me demande ce qui en moi<br />

vient d’elle ; je demeure sans réponse, abruti par la cruauté des énigmes<br />

et l’entêtement de Si Larbi à se taire. Avec le temps, j’ai fi ni par accepter<br />

son comportement. Ne disposant d’aucune ressource, je dépends entièrement<br />

de lui. Mon quotidien est fait d’ennui, de trafi cs, de questions.<br />

C’est le désœuvrement mêlé à ce sentiment de n’être rien.<br />

37

L’Ampleur du saccage (extrait)<br />

A Paris, le travail n’existe plus. Nostalgique, je continue de fréquenter les<br />

usines et traîne sur les grands boulevards. Je squatte les dépotoirs pour<br />

observer, à travers les carreaux grossissants, les couples violents qui se<br />

déchirent et se recollent. Voyeur depuis mes quinze ans, je me nourris de<br />

l’aff ection des autres et rêve d’être séquestré par des bras amoureux m’assurant<br />

l’asile une nuit sur deux.<br />

<strong>Le</strong>s femmes me sont inconnues. D’elles, je ne sais que les formes animales<br />

et pornographiques. <strong>Le</strong> manque de confi ance m’a toujours empêché de<br />

partir à leur rencontre et mes doigts ne font que parcourir les pages glacées<br />

des magazines. Durant de longues heures, la main glissée dans mon<br />

pantalon, je malmène et torture des corps qui ne m’ont rien fait. Auxquels<br />

je n’aurai peut-être jamais droit. <strong>Le</strong>s fi lles sont chères aujourd’hui. Pénétrer<br />

c’est payer. Je ne suis plus un homme mais un sexe nomade en quête d’un<br />

refuge humide. <strong>Un</strong> sexe obsédé par lui-même, malade sous la pression<br />

du manque, prêt à se casser, un sexe courbaturé, pris de vomissements<br />

mais qui ne peut vomir. Pourtant, je sais que je ne suis pas seul. Alignés<br />

le long des trottoirs, réunis à l’entrée des immeubles, les autres puceaux<br />

surveillent les fi lles comme des vigiles amoureux. Ils parient sur celles qui<br />

se retourneront jusqu’à ce que l’un d’entre eux reconnaisse sa sœur, passante<br />

inconnue devenue cible des railleries. Il faut le dire : les mères peinent à<br />

tenir leurs fi lles qui, apportant le linge sale à la laverie, se donnent en<br />

spectacle. Actrices méditerranéennes prises au jeu des regards, inconscientes<br />

des risques encourus à l’idée de provoquer des mâles aussi beaux que<br />

dangereux. Dans les rues, on siffl e et on crache.<br />

Chaque semaine, les habitants de la ville se trouvent une nouvelle fi gure<br />

expiatoire. Ils vivent des vengeances plein la tête, rejouent des guerres<br />

ancestrales autour d’une partie de cartes. Tous cultivent une haine innée<br />

si bien que les fi ls deviennent les héritiers forcés des grandes violences.<br />

Ces fi ls se connaissent entre eux. Ils ont mordu le même sein, partagé la<br />

même couche et dans la nuit éprouvé les mêmes plaisirs. <strong>Le</strong>s secrets<br />

n’existent pas dans ce genre de clan. <strong>Le</strong>s hommes sont des transparences<br />

en blouson de cuir qui se laissent pénétrer par la curiosité familiale. <strong>Le</strong><br />

partage est une règle proche de l’inceste.

Denis Lachaud<br />

J’apprends l’hébreu<br />

Roman<br />

Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’Europe, d’un déracinement<br />

à l’autre, pr<strong>of</strong>ondément menacé dans son équilibre.<br />

Mais après Paris, Oslo et Berlin, la famille débarque à Tel-Aviv<br />

et le jeune homme découvre la singularité d’Israël – un pays et<br />

une langue qu’il pourrait peut-être enfi n faire siens, parce que si<br />

proches de lui dans leurs rapports complexes à l’identité, au territoire<br />

et à l’appartenance.<br />

Après J’apprends l’allemand (1998 ; Babel n° 406), La Forme pr<strong>of</strong>onde<br />

(2000 ; Babel n° 568), Comme personne (2003 ; Babel n° 641), <strong>Le</strong> vrai<br />

est au c<strong>of</strong>f re (2005 ; Babel n° 934) et Prenez l’avion (2009), J’apprends<br />

l’hébreu est le sixième roman de Denis Lachaud publié aux éditions Actes Sud.<br />

Acteur, auteur, metteur en scène, il travaille pour le théâtre. Ses pièces sont<br />

publiées chez Actes Sud-Papiers.<br />

Août 2011 / 11,5 x 21,7 / 240 pages / isbn 978-2-7427-9943-5<br />

relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)<br />

39

DR<br />

Denis Lachaud

J’apprends l’hébreu<br />

J e vais en Israël. De nombreuses fois. Quelques semaines. Je<br />

m’y sens chez moi, parmi ceux que j’aime. Je décide d’y séjourner<br />

plusieurs mois pour écrire.<br />

Commencer un nouveau roman, c’est apprendre une nouvelle<br />

langue. <strong>Le</strong> premier jour, les premiers mots apparaissent et derrière<br />

eux, l’édifi ce lentement se dessine. Tout obéit à certaines règles,<br />

un peu mystérieuses, qu’il s’agit d’identifi er et de suivre pour<br />

avancer, grammaire de la nouvelle langue, architecture de la fi ction.<br />

Je m’installe à Tel-Aviv. J’apprends l’hébreu et j’écris J’apprends<br />

l’hébreu. Car j’ai envie d’écrire sur ce que je vois, entends et ressens ;<br />

sur tout ce que j’ignorais avant de venir. J’entre dans la langue et me<br />

vient l’histoire qui va traduire en mots ce qui se rassemble en moi.<br />

J’écris sur Tel-Aviv : c’est de là que je pars. Et Frédéric apparaît.<br />

Il quitte Berlin pour Tel-Aviv, avec sa famille. Apprendre l’hébreu,<br />

c’est pour lui tenter d’échapper à l’eff ondrement, à la folie.<br />

<strong>Un</strong> homme s’assied à côté de moi. Il voit que j’écris. Il me questionne<br />

sur le sujet.<br />

– Tel-Aviv, c’est Israël, dit-il. Quand je sors de Tel-Aviv, je prends<br />

l’avion et je quitte le pays.<br />

Je pars. J’explore. Haïfa, Saint-Jean-d’Acre, Tibériade. <strong>Le</strong> Néguev.<br />

Jérusalem. Puis Bethléem et Ramallah.<br />

A chaque fois, je pars de Tel-Aviv et je porte en moi Frédéric qui<br />

tente de se sauver, avec toute l’énergie du désespoir.<br />

J’apprends l’hébreu est un roman israélien.<br />

D. L.<br />

41

Mon père trouve que les Israéliens sont mal élevés, même en matière<br />

de business, dit-il, tu tends le pied, ils marchent dessus. Mon père<br />

est trop suisse pour Tel-Aviv. Genève fait obstacle. Genève n’est pas<br />

un avantage ici, Genève est un avantage quand on évolue au sein de<br />

la civilisation suisse et de ses trottoirs impeccables, mais pas ici, oh<br />

non, pas ici. Par chance pour le couple parental, ma mère est française.<br />

Elle sait marcher sur le pied, elle aussi.<br />

Pour aller dans le sens de mon père, il est vrai qu’ici les voitures s’arrêtent<br />

constamment sur les passages cloutés, au mépris des piétons.<br />

Moi je pense que c’est la langue qui change les données.<br />

En hébreu, il n’y a ni conditionnel ni subjonctif qui poussent à la<br />

politesse et à la retenue.<br />

En hébreu, tout est à l’indicatif.<br />

On ne voudrait pas, on veut.<br />

You wouldn’t like to, you want to.<br />

Oui, dit Mme <strong>Le</strong>v qui parle l’hébreu, l’allemand et comprend l’anglais,<br />

je suis d’accord avec toi. On manque de temps.<br />

C’est l’Orient ici, dit M. Masri qui parle l’hébreu, l’arabe, le français<br />

et comprend l’anglais. N’écoute pas Mme <strong>Le</strong>v, elle se croit encore en<br />

Europe. L’Orient fonctionne diff éremment. <strong>Le</strong>s nuances sont ailleurs.<br />

Observe, écoute et ne juge pas trop vite.<br />

Pour ne rien arranger, les autorités ont placé le feu tricolore de l’autre<br />

côté de la rue traversante. Alors évidemment, les automobilistes, qui<br />

sont des loups aff amés tout autour de la planète, veulent s’approcher<br />

le plus près possible de l’ampoule pour l’avaler au moment où elle va<br />

passer au vert.<br />

L’automobile a été inventée pour accélérer le déplacement.<br />

Chaque arrêt forcé insulte le conducteur.<br />

42<br />

J’apprends l’hébreu (extrait)

J’apprends l’hébreu (extrait)<br />

<strong>Le</strong> conducteur n’accepte de s’arrêter au rouge que par crainte du chaos<br />

généralisé.<br />

Mais son pare-chocs grignote le passage piétons.<br />

Je suis debout devant le passage piétons du carrefour Gordon-<br />

Dizeng<strong>of</strong>f et je veux traverser pour rentrer chez moi. <strong>Le</strong> conducteur<br />

de la grosse Mercedes me barre la route. Il y a tout simplement confl it<br />

d’intérêts.<br />

<strong>Le</strong> feu tricolore est une limite.<br />

Je pense que c’est idiot de ne pas le placer là où se trouve en réalité<br />

la limite.<br />

Je dis que ça complique tout de créer un décalage entre la limite et<br />

l’image de la limite.<br />

Peut-être les automobilistes israéliens ne veulent-ils pas sentir qu’ils<br />

s’arrêtent au carrefour pour la bonne et simple raison qu’ils veulent<br />

ignorer la limite. Mais je n’ai pas encore trouvé dans la langue hébraïque<br />

quelle est l’explication de ce dépassement.<br />

Or, il y a une limite à tout.<br />

Je me le répète souvent.<br />

Mme <strong>Le</strong>v, je voudrais vous demander, vous êtes, je voudrais vous demander<br />

quelque chose.<br />

Mais oui mon garçon, demande-moi.<br />

Vous êtes arrivée quand en Israël ? Si vous voulez bien me répondre.<br />

Je suis arrivée en 1945, je ne te l’ai pas déjà dit ?<br />

Vous ne m’avez pas dit quand, non, 1945, oui, ah.<br />

Ce n’était pas encore Israël. <strong>Le</strong>s Anglais étaient encore là.<br />

Vous habitiez déjà ici ?<br />

J’ai habité tout de suite à Tel-Aviv, mais pas ici.<br />

Pas ici, mais alors où ?<br />

Plus au sud, route de Jaffa.<br />

Ah oui, je vois où. Route de Jaffa, derrière la rue Florentine. Et vous<br />

aviez acheté un appartement ?<br />

Olà non, je n’avais rien.<br />

Vous habitiez chez une connaissance, quelqu’un que vous connaissiez ?<br />

43

J’apprends l’hébreu (extrait)<br />

Non, je louais une pièce à un Arabe.<br />

Ah oui, à un Arabe.<br />

Oui. Mon propriétaire était un Arabe de Jaffa. Il venait me voir tous les<br />

mois pour collecter le loyer. Quand je n’avais pas d’argent, il attendait.<br />

Ce n’était pas un mauvais bougre.<br />

Vous êtes restée longtemps dans la pièce de l’Arabe ?<br />

Plusieurs années. Il a disparu en 1948. Du jour au lendemain. Je ne sais<br />

pas s’il est parti, s’il a été chassé ou tué. Plus personne n’est venu collecter<br />

le loyer. Je ne savais pas à qui payer. J’ai rencontré mon mari en<br />

1950 et j’ai déménagé.<br />

Vous avez quitté la pièce de l’Arabe.<br />

Oui.<br />

Mais cette pièce, l’Arabe a disparu, vous avez déménagé, il n’y avait<br />

plus personne ?<br />

Toute la maison lui appartenait. Elle a été récupérée. Il y a eu une loi sur<br />

ce qu’on a appelé les “biens abandonnés”. Ce n’est pas très glorieux,<br />

cette époque, mon petit Frédéric.<br />

Comme en Amérique, quand les colons européens ont volé leurs terres<br />

aux Indiens, c’est ce que je comprends.<br />

Voilà, quelque chose comme ça. Ils n’en sont pas très fi ers non plus.<br />

Même aujourd’hui. <strong>Le</strong>s Américains n’aiment pas parler des Indiens. <strong>Le</strong>s<br />

Canadiens non plus. Si tu veux les énerver, parle-leur des Indiens. Ach,<br />

tu sais, faire naître un pays nouveau, ça n’a rien du conte de fées. Ça<br />

n’est jamais très propre.<br />

(Au soleil couchant, en allemand, sur le banc dans la rue Gordon.)<br />

Tout n’a rien du conte de fées.<br />

Chaque jour de la vie de chaque enfant qui a grandi se charge de le<br />

lui rappeler.<br />

Au cas où il tenterait de l’oublier.

Caroline Lunoir<br />

La Faute de goût<br />

Roman<br />

Fresque miniature d’un 15 août dans une demeure familiale de la<br />

bourgeoisie traditionnelle, où transparaît – d’extérieurs en intérieurs,<br />

de plein jour en contre-jour – le portrait d’une génération<br />

qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune révolte ne consume et qui<br />

pose sur le monde un regard lucide et désabusé.<br />

Caroline Lunoir est née en 1981. Elle a grandi à Castres puis à Toulouse. La<br />

Faute de goût est son premier roman, écrit à Boston en 2009. Avocate pénaliste,<br />

elle vit et travaille à Paris.<br />

Août 2011 / 10 x 19 / 128 pages / isbn 978-2-7427-9950-3<br />

relations presse : Aurélie Serfaty-Berc<strong>of</strong>f (01 55 42 14 45)<br />

45

DR<br />

Caroline Lunoir

La Faute de goût<br />

C’ est l’été, le rendez-vous immanquable des vacances, les<br />

vraies, les buissonnières, celles qui donnent un sens à une<br />

année de travail. C’est l’été et le temps de l’éternel dilemme, l’escapade<br />

ou le retour aux sources. Cette année, le choix est fait, la<br />

valise entrouverte sur les tomettes de la maison de famille, et les<br />

souvenirs entassés pêle-mêle, déballés.<br />

C’est l’été et ces quelques jours entre soi scellent le sceau d’un<br />

certifi cat d’origine. Chacun retrouve son rang, ses sujétions, ses<br />

alliances et ses neutralités. Revenir est décidément régressif.<br />

L’enfance est écrite sur les érafl ures des murs, les branches basses<br />

des arbres du jardin, les photographies désuètes et dans les yeux<br />

des aînés. <strong>Le</strong>s repas de retrouvailles sont animés par l’exégèse des<br />

anecdotes communes qui forgent l’historiographie familiale et<br />

atténuent ce que l’on est devenu.<br />

Dans la chaleur du mois d’août, poser sa serviette de bain au<br />

milieu de celles de ses tantes, c’est laisser bruisser le chœur des<br />

ragots et entamer la nouvelle saison de la saga familiale ; partager<br />

l’apéritif avec ses grands-oncles, c’est prendre le pouls du vieux<br />

corps électoral ; regarder ses cousins, c’est comparer les choix que<br />

l’on a faits. Entre deux plongeons dans la piscine, un barbecue et<br />

une promenade digestive, les conversations alanguies s’aventurent<br />

jusqu’à la ligne des non-dits. L’équilibre tient à la bonhomie des<br />

convives qui, d’une plaisanterie ou d’un silence, fuient les éclats<br />

et préservent les prochains étés à passer ensemble.<br />

Mais derrière cette galerie de portraits et les esquisses de scènes de<br />

vie sourdent la dilution du modèle transmis, la lutte feutrée pour le<br />

haut de la pyramide et l’attentisme oisif de la nouvelle génération.<br />

Allongé sur un transat, ou dans les éclaboussures de brasses<br />

coulées énergiques, chacun sait diluer dans l’eau chlorée de la<br />

piscine de la copropriété l’angoisse du retour aux conventions<br />

familiales, la grâce des fous rires partagés, le contrôle social des<br />

proches, avec pour socle, l’impératif de solidarité.<br />

La Faute de goût est le chant du cygne d’un clan qui passe et un<br />

hommage aux bouts de terre qui nous ont façonnés.<br />

C. L.<br />

47

<strong>Le</strong> soleil est timide mais c’est l’heure précieuse où la maison dort<br />

encore. Seule ma grand-mère laisse fumer son thé dans la cuisine et<br />

enchante les couloirs de l’odeur des tartines. L’hiver, quand je me lève<br />

au petit matin, les champs sont enrhumés de brume. Hier, j’ai enterré<br />

ma soirée dans un policier truculent, une poire et une tisane.<br />

Dès mon arrivée, mon grand-père m’en avait vanté les mérites.<br />

S’embusquer dans un fauteuil pour se plonger dans un polar est une<br />

sauvagerie tout à fait acceptée. La piscine m’attend, après elle sera<br />

trop mondaine.<br />

Tiens, le grincement de la porte du potager ne m’a pas érafl é l’oreille.<br />

António a dû huiler les gonds. Je le vois très bien, à la fraîche, un soir<br />

à dix-sept heures, penché sur les montants, dans le halo de sa cigarette,<br />

et la grâce de ses mains écornées. Avant, seuls les enfants poussaient<br />

cette porte et en sautaient le pas. Elle leur promettait une orgie autorisée<br />

de framboises puis de groseilles et de cassis dans un bourdonnement<br />

terrible d’abeilles. Il fallait singer la délicatesse pour serrer<br />

une poignée de baies et non une bouillie sanguine. Belle réhabilitation<br />

pour ces planches élimées que d’être le sésame de la piscine. <strong>Un</strong> eldorado,<br />

en cet été caniculaire. Caniculaire, c’est ce mot rabâché qui<br />

a dû décider mon grand-père. De nos jours, la chaleur tue sournoisement<br />

nos têtes blanches qui ont cru trouver dans le Sud un refuge<br />

clément. La canicule, l’ennui et le besoin d’entreprendre. Voilà trois<br />

raisons pour construire une piscine. Mon grand-père tenait à réfl échir,<br />

mesurer, calculer. Il s’est aff airé tout le printemps. Il s’est lancé dans<br />

l’audition des pisciniers du coin pour choisir le gars qui partagerait<br />

son souci de la technique et comprendrait les contraintes du sol. Il a<br />

envoyé ma grand-mère en mission de renseignement chez leurs<br />

connaissances déjà pourvues. Il a creusé le potager pour y enfouir le<br />

vide de sa retraite, créer et diriger. Il a noyé dans le chlore le sentiment<br />

que personne n’attend plus rien d’autre de lui qu’une gestion soignée<br />

48<br />

La Faute de goût (extrait)

La Faute de goût (extrait)<br />

de son patrimoine, en bon père de famille. Mais parce que j’aime à<br />

croire que l’amusement de ses yeux se fend d’ironie, je vois dans cette<br />

piscine l’un de ces défi s dérisoires qu’il aff ectionne. A la regarder, rien<br />

ne le laisserait penser. Elle coule, bleue, limpide, des jours heureux.<br />

Tranquillement laide avec sa margelle en pierres reconstituées et son<br />

liner bleu turquoise.<br />

Mais peu importe, planter une piscine dans une indivision reste<br />

hardi. Pharaonique. <strong>Un</strong>e mainmise sur les aff aires de la copropriété.<br />

J’imagine ce qui se dit, hors les murs. Paul a une insatiable soif de<br />