La Régularité, l'ordre, et le sensualisme chez David Hume - Publibook

La Régularité, l'ordre, et le sensualisme chez David Hume - Publibook

La Régularité, l'ordre, et le sensualisme chez David Hume - Publibook

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

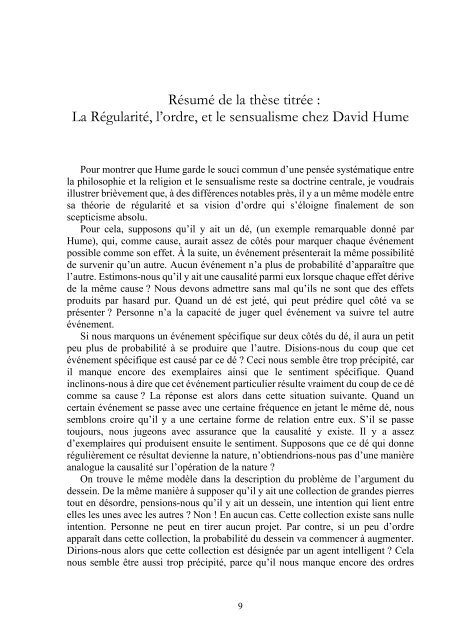

Résumé de la thèse titrée :<br />

<strong>La</strong> <strong>Régularité</strong>, l’ordre, <strong>et</strong> <strong>le</strong> <strong>sensualisme</strong> <strong>chez</strong> <strong>David</strong> <strong>Hume</strong><br />

Pour montrer que <strong>Hume</strong> garde <strong>le</strong> souci commun d’une pensée systématique entre<br />

la philosophie <strong>et</strong> la religion <strong>et</strong> <strong>le</strong> <strong>sensualisme</strong> reste sa doctrine centra<strong>le</strong>, je voudrais<br />

illustrer brièvement que, à des différences notab<strong>le</strong>s près, íl y a un même modè<strong>le</strong> entre<br />

sa théorie de régularité <strong>et</strong> sa vision d’ordre qui s’éloigne fina<strong>le</strong>ment de son<br />

scepticisme absolu.<br />

Pour cela, supposons qu’il y ait un dé, (un exemp<strong>le</strong> remarquab<strong>le</strong> donné par<br />

<strong>Hume</strong>), qui, comme cause, aurait assez de côtés pour marquer chaque événement<br />

possib<strong>le</strong> comme son eff<strong>et</strong>. À la suite, un événement présenterait la même possibilité<br />

de survenir qu’un autre. Aucun événement n’a plus de probabilité d’apparaître que<br />

l’autre. Estimons-nous qu’il y ait une causalité parmi eux lorsque chaque eff<strong>et</strong> dérive<br />

de la même cause ? Nous devons adm<strong>et</strong>tre sans mal qu’ils ne sont que des eff<strong>et</strong>s<br />

produits par hasard pur. Quand un dé est j<strong>et</strong>é, qui peut prédire quel côté va se<br />

présenter ? Personne n’a la capacité de juger quel événement va suivre tel autre<br />

événement.<br />

Si nous marquons un événement spécifique sur deux côtés du dé, il aura un p<strong>et</strong>it<br />

peu plus de probabilité à se produire que l’autre. Disions-nous du coup que c<strong>et</strong><br />

événement spécifique est causé par ce dé ? Ceci nous semb<strong>le</strong> être trop précipité, car<br />

il manque encore des exemplaires ainsi que <strong>le</strong> sentiment spécifique. Quand<br />

inclinons-nous à dire que c<strong>et</strong> événement particulier résulte vraiment du coup de ce dé<br />

comme sa cause ? <strong>La</strong> réponse est alors dans c<strong>et</strong>te situation suivante. Quand un<br />

certain événement se passe avec une certaine fréquence en j<strong>et</strong>ant <strong>le</strong> même dé, nous<br />

semblons croire qu’il y a une certaine forme de relation entre eux. S’il se passe<br />

toujours, nous jugeons avec assurance que la causalité y existe. Il y a assez<br />

d’exemplaires qui produisent ensuite <strong>le</strong> sentiment. Supposons que ce dé qui donne<br />

régulièrement ce résultat devienne la nature, n’obtiendrions-nous pas d’une manière<br />

analogue la causalité sur l’opération de la nature ?<br />

On trouve <strong>le</strong> même modè<strong>le</strong> dans la description du problème de l’argument du<br />

dessein. De la même manière à supposer qu’il y ait une col<strong>le</strong>ction de grandes pierres<br />

tout en désordre, pensions-nous qu’il y ait un dessein, une intention qui lient entre<br />

el<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s unes avec <strong>le</strong>s autres ? Non ! En aucun cas. C<strong>et</strong>te col<strong>le</strong>ction existe sans nul<strong>le</strong><br />

intention. Personne ne peut en tirer aucun proj<strong>et</strong>. Par contre, si un peu d’ordre<br />

apparaît dans c<strong>et</strong>te col<strong>le</strong>ction, la probabilité du dessein va commencer à augmenter.<br />

Dirions-nous alors que c<strong>et</strong>te col<strong>le</strong>ction est désignée par un agent intelligent ? Cela<br />

nous semb<strong>le</strong> être aussi trop précipité, parce qu’il nous manque encore des ordres<br />

9

ainsi que des sentiments. Quand avouerions-nous que c<strong>et</strong>te col<strong>le</strong>ction résulte du<br />

dessein ? Nous formons c<strong>et</strong>te inférence alors dans c<strong>et</strong>te situation suivante. Quand<br />

el<strong>le</strong> est si bien organisée qu’el<strong>le</strong> apparaît tota<strong>le</strong>ment en ordre, nous sentons sans<br />

répugnance qu’il y a un dessein. Quand il y a toujours un ordre, il y a toujours un<br />

dessein. Il y a assez d’ordres qui produisent par suite <strong>le</strong> sentiment. Si c<strong>et</strong>te col<strong>le</strong>ction<br />

de grandes pierres en ordre se trouve transformée en un monde, n’avons-nous pas<br />

alors l’apparition dans nos cœurs de l’être intelligent ?<br />

Nous découvrons ainsi une analogie entre la régularité de la nature <strong>et</strong> l’ordre du<br />

monde. <strong>La</strong> régularité étant parfaite, nous expérimentons la causalité. De la même<br />

manière, quand l’ordre est parfait, nous expérimentons qu’il y a aussi un dessein. Par<br />

conséquent, la cause efficiente <strong>et</strong> la cause fina<strong>le</strong> se rapprochent l’une de l’autre sur la<br />

base sensualiste.<br />

10

Prologue<br />

Pour accomplir dans <strong>le</strong> domaine moral ce que Newton a effectué dans celui de la<br />

nature, <strong>Hume</strong> se propose de construire une science de la nature humaine sur <strong>le</strong><br />

modè<strong>le</strong> du newtonisme. C’est-à-dire, afin de présenter sa réf<strong>le</strong>xion comme un proj<strong>et</strong><br />

scientifique, <strong>Hume</strong> prend l’expérience pour critère <strong>et</strong> m<strong>et</strong> en évidence <strong>le</strong>s éléments<br />

de la connaissance. 1 Il y a la division des perceptions en impressions <strong>et</strong> en idées en<br />

précisant que ces dernières sont <strong>le</strong>s échos affaiblis <strong>et</strong> moins vivants des premières.<br />

Notre philosophe est pour ainsi dire parti avec la certitude que la méthode<br />

scientifique donne d’une façon ou d’une autre la vérité, mais plus tard il obtient <strong>le</strong><br />

résultat négatif que nous ne savons rien.<br />

Si tout était simp<strong>le</strong> jusqu’à la banalité dans <strong>le</strong> résumé surplombant, tout se<br />

complique lorsqu’il s’agit de classer <strong>et</strong> d’évaluer la figure humienne. Car<br />

l’incertitude est déjà dans <strong>le</strong>s textes. 2 Par exemp<strong>le</strong>, il n’est pas un seul terme qui<br />

revienne avec une tel<strong>le</strong> fréquence sous la plume de <strong>Hume</strong> que celui d’expérience qui<br />

est présente partout dans son œuvre. Cependant, une tel<strong>le</strong> notion est égarante <strong>chez</strong> lui<br />

que certains philosophes n’arrivent pas à capturer. 3 Nous voyons qu’égrener <strong>le</strong>s<br />

<strong>le</strong>çons de l’expérience <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong> ne signifie nul<strong>le</strong>ment que l’on se résigne au<br />

constat de l’impuissance de l’esprit à se départir de ses attaches sensib<strong>le</strong>s.<br />

L’expérience nous enseigne tout au contraire l’immense pouvoir de notre<br />

imagination, doublé de notre immense capacité à croire. Si <strong>Hume</strong> par<strong>le</strong> sans cesse<br />

que nous ne pouvons al<strong>le</strong>r au-delà de l’expérience <strong>et</strong> rej<strong>et</strong>ons toute hypothèse dans<br />

1 Cf. <strong>Hume</strong>, Traité de la nature humaine, I, Introduction, pp. 31-7. Le Traité de la nature humaine est<br />

toujours cité dans l’édition en trois volumes parue <strong>chez</strong> GF-Flammarion. Le Livre I est traduit par P.<br />

Baranger <strong>et</strong> P. Saltel, <strong>le</strong> Livre II par J.-P. Cléro, <strong>le</strong> Livre III par P. Saltel. (cité suivi du numéro du livre,<br />

de la partie, de la section <strong>et</strong> de la page). Pour <strong>le</strong>s références complètes de chaque ouvrage, voir la<br />

bibliographie.<br />

2 Cf. A. L. Leroy, « Des ambiguïtés de la philosophie de <strong>Hume</strong> », dans L’Information Philosophique,<br />

1950, 1, pp. 9-13. Le livre de Pucel<strong>le</strong> publié <strong>chez</strong> Seghers porte d’ail<strong>le</strong>urs ce titre : « <strong>Hume</strong> ou<br />

l’ambiguïté ». Cf. J. Pucel<strong>le</strong>, <strong>Hume</strong>, ou L’ambiguïté : Présentation, choix de textes, bibliographie,<br />

Paris, édition Seghers, 1969.<br />

Pour résoudre quelques ambiguïtés, R. A. Mall a souligné l’expérience en deux sens. Le premier sens<br />

est épistémologique : chercher l’origine de l’expérience. Le deuxième est inductif : chercher la<br />

formation de l’expérience. Cf. R. A. Mall, Experience and Reason, The Phenomenology of Husserl and<br />

its Relation to <strong>Hume</strong>’s Philosophy, Martinus Nijhoff, The Hague, 1973, pp. 107-110.<br />

3 Cf. Léon Brunschvicg, L’expérience humaine <strong>et</strong> la causalité physique, Paris, Librairie Félix Alcan,<br />

1922. Whitehead, Procès <strong>et</strong> réalité, 1929, traduit de l’anglais par Daniel Char<strong>le</strong>s, Maurice Elie, Michel<br />

Fuchs, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Robert Sasso <strong>et</strong> Arnaud Villani, Éditions Gallimard,<br />

1995.<br />

11

l’introduction du Traité 4 , il n’hésite guère de proposer son hypothèse, son principe,<br />

ou son système pour expliquer un phénomène philosophiquement curieux. 5<br />

Partant, la pertinence de ses œuvres ne peut pas être explicitée dans une évidence<br />

stab<strong>le</strong> <strong>et</strong> signifiante. Dans l’Abrégé du Traité de la Nature humaine, <strong>Hume</strong> indique<br />

lui-même que « On s’est plaint que l’ouvrage, dont je présente ici un abrégé au<br />

<strong>le</strong>cteur, était obscur <strong>et</strong> diffici<strong>le</strong> à comprendre, <strong>et</strong> je suis enclin à penser que cela<br />

provenait autant de la longueur de l’argumentation que de son caractère abstrait. » 6<br />

A la fin de la L<strong>et</strong>tre à son ami, <strong>Hume</strong> écrit une nouvel<strong>le</strong> fois face aux accusations,<br />

« Je suis tout à fait d’avis que l’auteur aurait mieux fait de différer la publication de<br />

son livre ; non point à cause des dangereux principes qu’il contiendrait, mais parce<br />

qu’en se livrant à une méditation plus poussée, il aurait remédié à ses imperfections<br />

par des corrections <strong>et</strong> des r<strong>et</strong>ouches supplémentaires. » 7 Dans son Autobiographie,<br />

écrit quelques mois avant sa mort, <strong>Hume</strong> confesse fina<strong>le</strong>ment, « J’avais toujours cru<br />

que <strong>le</strong> mauvais succès de mon Traité de la nature humaine tenait plus à la forme<br />

qu’au fond de l’ouvrage, <strong>et</strong> que je n’avais fait qu’une imprudence très ordinaire en<br />

me faisant imprimer trop tôt. » 8<br />

L’un des détracteurs <strong>le</strong>s plus résolus du Traité a été L. A. Selby-Bigge<br />

(1860-1951), <strong>le</strong> principal éditeur anglais des œuvres de <strong>Hume</strong>, celui qui nous dit,<br />

dans l’introduction qu’il fournit à son édition des deux Enquêtes : il y aurait de tout<br />

dans ce traité <strong>et</strong> <strong>Hume</strong> s’y contredirait fréquemment <strong>et</strong> jusque dans ses propositions<br />

de base ; bien plus il aurait plutôt l’ambition de dire de diverses manières la même<br />

chose <strong>et</strong>, en même temps, il serait souvent négligent <strong>et</strong> indifférent à l’égard de ses<br />

termes <strong>et</strong> de ses formu<strong>le</strong>s. Ce qui perm<strong>et</strong>trait de trouver aisément toutes <strong>le</strong>s<br />

philosophies <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong>, ou aucune, si l’on dresse <strong>le</strong>s unes contre <strong>le</strong>s autres ses<br />

diverses assertions. 9 <strong>Hume</strong> apparaît alors indifférent aux impératifs du discours<br />

philosophique. Aussi commence-t-on souvent par dénoncer <strong>le</strong>s inconsistances, <strong>le</strong>s<br />

imprécisions, <strong>le</strong>s négligences, <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hypocrisies de <strong>Hume</strong>. En un mot, il est bien<br />

évidemment exclu de pouvoir apprécier la sincérité de notre philosophe.<br />

4<br />

Cf. <strong>Hume</strong>, Traité de la nature humaine, I, Introduction, p. 35.<br />

5<br />

Cf. <strong>Hume</strong>, Traité de la nature humaine, I, III, sections VIII, IX, X, <strong>et</strong>c.<br />

Sur l’importance de l’hypothèse <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong>, voir J. P. Monteiro, « <strong>Hume</strong>’s Conception of Science »,<br />

dans Journal of the History of Philosophy, 1981, 19.2, pp. Repris dans Critical Assessments, vol. VI,<br />

pp. 295-310. & <strong>Hume</strong> e a Epistemologia, Estudos Gerais. Série Universitaria. Lisbon : Imprensa<br />

Nacional, 1984, Ch. 1.<br />

6<br />

Cf. <strong>Hume</strong>, Abrégé du Traité de la Nature humaine, dans l’édition <strong>et</strong> la traduction de D. De<strong>le</strong>u<strong>le</strong>, Paris,<br />

Aubier, coll. Bilingue, 1971, p. 33. (Souligné par nous)<br />

7<br />

Cf. <strong>Hume</strong>, L<strong>et</strong>tre d’un Gentilhomme à son ami d’Edimbourg, présentation traduction <strong>et</strong> notes par D.<br />

De<strong>le</strong>u<strong>le</strong>, édition bilingue, « Anna<strong>le</strong>s littéraires de l’Université de Besançon », Paris, Les Bel<strong>le</strong>s L<strong>et</strong>tres,<br />

1977, p. 33.<br />

8<br />

Cf. <strong>Hume</strong>, Ma vie, traduite de l’anglais par Jean-Baptiste Suard, 1777, L’Anabase, 2001, pp. 15-6.<br />

9<br />

Cf. <strong>Hume</strong>’s Enquiries, edition Selby-Bigge, Oxford, 1894, 3rd ed. by P. H. Nidditch, Clarendon,<br />

Oxford, 1975, Introduction, p. vii.<br />

Voir aussi J. H. Randall, JR., The career of philosophy, Columbia University Press, New York and<br />

London, 1962, pp. 634-5.<br />

12

Dans la l<strong>et</strong>tre à Henry Home du 2 décembre 1737, <strong>Hume</strong> a déjà écrit : « Je suis<br />

désolé de ne pouvoir satisfaire votre curiosité en vous donnant une idée généra<strong>le</strong> du<br />

plan que je suis (il s’agit évidemment du plan du Traité). Mais mes opinions sont si<br />

nouvel<strong>le</strong>s – <strong>et</strong> même certains termes que je suis obligé d’utiliser – que je ne saurais,<br />

par un résumé quelconque, donner à mon système une apparence de vraisemblance,<br />

ou même <strong>le</strong> rendre intelligib<strong>le</strong>. C’est une chose que j’ai déjà tentée en vain à la<br />

demande d’un gent<strong>le</strong>man de ce lieu qui pensait pouvoir trouver une aide dans la<br />

compréhension <strong>et</strong> <strong>le</strong> jugement de mes idées en <strong>le</strong>s embrasser toutes à la fois. » 10 On<br />

pourrait imaginer ces commentateurs irréductib<strong>le</strong>ment marqués par la diversité de<br />

<strong>le</strong>urs sources <strong>et</strong> de <strong>le</strong>urs motivations : chacun a sa propre <strong>le</strong>cture de <strong>Hume</strong> comme un<br />

aveug<strong>le</strong> a sa propre image de l’éléphant par toucher une partie de ce corps<br />

gigantesque. Ainsi que <strong>le</strong> remarque Adam Smith sur la philosophie de <strong>Hume</strong>, « On<br />

pourra juger diversement de ses opinions philosophiques, chacun <strong>le</strong>s approuvant ou<br />

<strong>le</strong>s condamnant selon qu’il <strong>le</strong>s trouvera conformes ou contraires aux siennes. » 11<br />

Toutefois, <strong>Hume</strong> est placé traditionnel<strong>le</strong>ment dans la postérité lockienne <strong>et</strong><br />

berke<strong>le</strong>yenne <strong>et</strong> englobé canoniquement dans la division « empirisme ». Car<br />

influencé par Locke <strong>et</strong> Berke<strong>le</strong>y il s’attaque résolument au dogmatisme<br />

rationaliste. 12 Dans c<strong>et</strong>te entreprise empiriste, <strong>Hume</strong> est au mieux un semi-sceptique,<br />

c’est-à-dire un sceptique contre la raison. Pourtant, une <strong>le</strong>cture attentive des textes<br />

de <strong>Hume</strong> oblige à fortement nuancer <strong>le</strong>s vues cavalières dont nous sommes parties.<br />

A part l’incertitude de la notion d’expérience, la notion de raison <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong> est el<strong>le</strong><br />

aussi égarante. Il existe deux sens de raison <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong> que l’on ne peut pas<br />

l’entendre d’une façon unique. Si <strong>Hume</strong> dénonce de part en part la notion rationaliste<br />

de la raison, il préconise plus ou moins la notion naturaliste de la raison. 13 Nous<br />

hésiterons à simplifier excessivement la pensée humienne en l’affublant, purement<br />

<strong>et</strong> simp<strong>le</strong>ment, du qualificatif d’empiriste, d’une part parce qu’il nous semb<strong>le</strong> que<br />

10 Cf. The L<strong>et</strong>ters of <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, I, pp. 23-4. (C<strong>et</strong> ouvrage est cité dans l’édition de J. Y. Greig,<br />

Oxford, 1932, suivi du numéro du livre <strong>et</strong> de la page.)<br />

Sur la relation entre <strong>Hume</strong> <strong>et</strong> Kames, voir A. E. McGuinness, « <strong>Hume</strong> and Kames : The Burden of<br />

Friendship », dans Studies in Scottish Literature, 1968, 6, pp. 3-19. & I. Ross, « <strong>Hume</strong> and Kames-A<br />

Rejoinder », dans Studies in Scottish Literature, 1969, 6, pp. 186-9. Sur la philosophie de Kames, voir<br />

D. F. Norton, <strong>David</strong> <strong>Hume</strong> : Common Sense Moralist, Sceptical M<strong>et</strong>aphysician, Princ<strong>et</strong>on : Princ<strong>et</strong>on<br />

University Press, 1982, 4 : The Providential Naturalism of Turnbull and Kames, pp. 152-91.<br />

11 CF. L<strong>et</strong>tre de M. Adam Smith à M. G. Strahan, dans <strong>Hume</strong>, Ma vie, pp. 44-5.<br />

Voir à ce suj<strong>et</strong> S. C. Dow, « Interpr<strong>et</strong>ation : The Case of <strong>David</strong> <strong>Hume</strong> », dans History of Political<br />

Economy, 2002, 34.2, pp. 399-420.<br />

12 C<strong>et</strong>te classification n’est pas sans raison. En eff<strong>et</strong>, dans une l<strong>et</strong>tre à son ami d’enfance M. Ramsay (à<br />

Reims, Sept. 29, 1734. N. S), <strong>Hume</strong> mentionne que, pour passer son temps <strong>et</strong> peut-être préparer son<br />

propre travail, il lit encore <strong>le</strong>s Essais de Locke <strong>et</strong> <strong>le</strong>s Principes de l’Entendement Humain en version<br />

origina<strong>le</strong> <strong>et</strong> dans une copie en Français. Cf. M. Morrisroe, Jr., « Did <strong>Hume</strong> Read Berke<strong>le</strong>y ? A<br />

Conclusive Answer », dans Philological Quarterly, 1973, 52, pp. 314-5.<br />

13 Sur l’ambiguïté de la notion de raison <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong>, voir N. K. Smith, « <strong>David</strong> <strong>Hume</strong> : 1739-1939 »,<br />

dans <strong>Hume</strong> and present day prob<strong>le</strong>ms, Aristotelian soci<strong>et</strong>y, Supp<strong>le</strong>mentary vol. XVIII. 1939, pp.<br />

xiv-xv. H. Dalrymp<strong>le</strong>, « Kemp Smith, <strong>Hume</strong> and the Paral<strong>le</strong>lism B<strong>et</strong>ween Reason and Morality », dans<br />

<strong>Hume</strong> Studies, 1986, 12, pp. 77-91. T. Magri, « The Evolution of Reason in <strong>Hume</strong>’s Treatise », dans<br />

The Philosophical Forum, 1994, 25.4, pp. 310-32.<br />

13

l’inspiration sceptique est si dominante <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong>, d’autre part dans la mesure où<br />

c<strong>et</strong>te qualification serait susceptib<strong>le</strong> d’entr<strong>et</strong>enir ou d’exagérer des rapprochements<br />

discutab<strong>le</strong>s. 14<br />

Selon la tradition philosophique, l’affirmation de c<strong>et</strong> empirisme suit en eff<strong>et</strong><br />

directement la présentation des intentions sceptiques anti-rationalistes. Cependant,<br />

<strong>Hume</strong> ne mène seu<strong>le</strong>ment la croisade contre <strong>le</strong>s rationalistes continentaux, mais<br />

engendre la réf<strong>le</strong>xion sceptique dans l’empirisme jusqu’à son terme. Ce faisant, <strong>le</strong><br />

rô<strong>le</strong> de <strong>Hume</strong> est surtout de développer jusqu’au bout ces aspirations sceptiques, en<br />

dédaignant <strong>le</strong> plus possib<strong>le</strong> <strong>le</strong>s protestations de l’expérience. <strong>Hume</strong> est à envisager à<br />

part, car il s’agit d’un sceptique. C’est la <strong>le</strong>çon à laquel<strong>le</strong> bien des interprètes suivant<br />

l’interprétation de Reid <strong>et</strong> Beattie en ont tirée : suivant que l’empirisme de Locke <strong>et</strong><br />

Berke<strong>le</strong>y se propage de plus en plus avec une même logique inexorab<strong>le</strong>, nous <strong>le</strong><br />

voyons aboutir promptement <strong>et</strong> hautement aux conclusions sceptiques de presque<br />

toutes <strong>le</strong>s parties de la philosophie de <strong>Hume</strong>. 15<br />

De sorte qu’avec <strong>Hume</strong>, on assiste à un changement radical du destin de la<br />

philosophie. Si <strong>le</strong>s textes de <strong>Hume</strong> sont dits égarants, c’est parce que sa philosophie<br />

est munie du titre incertain de sceptique. Il n’est pas surpris que la raison s’égare par<br />

une voie ou par une autre dans c<strong>et</strong>te philosophie sans fondement. Par conséquent, la<br />

philosophie de <strong>Hume</strong> est de c<strong>et</strong>te espèce : philosophie sans postérité <strong>et</strong> sans<br />

doctrine 16 , car <strong>le</strong> sceptique, par son absence doctrina<strong>le</strong>, est nul<strong>le</strong> part <strong>et</strong> partout. Au<br />

mieux, <strong>Hume</strong> peut jouer ce rô<strong>le</strong> cathartique, par l’eff<strong>et</strong> de son scepticisme, où <strong>le</strong><br />

rationalisme, l’empirisme, ou encore <strong>le</strong> psychologisme se défont d’eux-mêmes.<br />

Pour bien des historiens de la philosophie humienne, ce sont pourtant des gril<strong>le</strong>s<br />

de <strong>le</strong>ctures périmées. Car l’utilisation d’arguments sceptiques n’est pas la marque<br />

d’une appartenance. Tributaires de ses prédécesseurs de la tradition sceptique, <strong>le</strong>s<br />

œuvres de <strong>Hume</strong> toutefois ne marquent en rien un simp<strong>le</strong> aboutissement du<br />

scepticisme. Avec el<strong>le</strong>s, c’est bien d’un recommencement qu’il s’agit. Il ne faut<br />

14 Popkin s’est impatienté de l’estimation traditionnel<strong>le</strong> d’une trilogie anglo-saxonne <strong>et</strong> a renouvelé ou<br />

tout au moins à troub<strong>le</strong>r la conception classique de l’histoire de la philosophie souvent comprise comme<br />

une stricte succession de l’empirisme. Cf. R. H. Popkin, The High Road to Pyrrhonism, San Diego,<br />

Austin Hill Press, 1980. Voior aussi H. M. Bracken, « Bay<strong>le</strong>, Berke<strong>le</strong>y and <strong>Hume</strong> », dans<br />

Eighteenth-Century Studies, 1977/78, 11.2, pp. 227-45.<br />

15 Reid fait du Traité l’aboutissement critique <strong>et</strong> sceptique de la théorie des idées issue de Locke. Voir<br />

An inquiry into the human mind, on the princip<strong>le</strong>s of common sense, printed by W. Falconer, Glasgow,<br />

1817. Voir aussi An Account of the Life and Writings of the late <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, Esq ; as given to the<br />

World in one of its periodical Publications, dans The Annual Register or a view of the history, politics,<br />

and litterature, for the year 1776. London : Printed for J. Dods<strong>le</strong>y, in Pall-Mall, 1777, Characters, p. 28.<br />

J. McCosh, The Scottish Philosophy, biographical, expository, critical, from Hutcheson to Hamilton,<br />

London : Macmillan and Co., 1875, Artic<strong>le</strong> XIX. <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, pp. 113-61. Hegel, Leçons sur l’histoire<br />

de la philosophie, traduction <strong>et</strong> connotation avec une reconstitution critique du cours de 1826-1827,<br />

Paris, Vrin, 1985, Tome 6, <strong>Hume</strong>, pp. 1674-93. Russell, Histoire de la philosophie occidenta<strong>le</strong>, traduit<br />

par Hélène Kern, editions Gallimard, 1952, pp. 670-1. Leslie Stephen, History of English Thought in<br />

the Eighteenth Century, lst ed. London, 1876, third edition, London, 1902, tome 1, Ch. 1, III. The<br />

English Criticism & IV. Common sense and materialism.<br />

16 Cf. <strong>Hume</strong>, Traité de la nature humaine, I, IV, VII, p. 365.<br />

14

guère se <strong>le</strong>urrer sur l’écorce de la gravité du scepticisme qui se dérou<strong>le</strong> dans un<br />

système humien. Dès lors, ces nouveaux commentateurs se m<strong>et</strong>tent en quatre de<br />

chercher d’autres moyens pour éviter <strong>le</strong> scepticisme humien. Pour évaluer <strong>le</strong><br />

scepticisme humien <strong>et</strong> rectifier l’image de <strong>Hume</strong>, il convient de lui attribuer un<br />

contenu doctrinal <strong>et</strong> de dégager un proj<strong>et</strong>, une méthode, des jugements, des acquis de<br />

sa philosophie.<br />

Au palmarès des commentateurs non-sceptiques, <strong>le</strong>s naturalistes arrivent<br />

évidemment en première place. Par exemp<strong>le</strong>, ils ont indiqué avec beaucoup de zè<strong>le</strong><br />

que <strong>Hume</strong> n’est pas seu<strong>le</strong>ment un sceptique, mais qu’il est encore un naturaliste pour<br />

<strong>le</strong> moins au plan de la philosophie. Ainsi, en j<strong>et</strong>ant la suspicion sur la tradition<br />

sceptique en vogue, <strong>le</strong> naturalisme est devenu une bannière pour rassemb<strong>le</strong>r ceux qui<br />

n’acceptent en aucune manière <strong>le</strong> scepticisme absolu de <strong>Hume</strong> <strong>et</strong> sont spécia<strong>le</strong>ment<br />

séduits par la Nature. Il reste encore un brin de penseurs qui, contrairement à la<br />

<strong>le</strong>cture traditionnel<strong>le</strong>, restituent <strong>le</strong> contenu de la religion <strong>et</strong> interprètent <strong>Hume</strong><br />

comme un théiste dans ce domaine. Motivé en partie par un souci théologique, ce<br />

théisme avait à combattre <strong>le</strong> scepticisme humien, <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s matérialismes de<br />

l’empirisme, <strong>le</strong> manque d’envergure métaphysique <strong>et</strong> <strong>le</strong>s conséquences néfastes de<br />

la psychologie. Suivant c<strong>et</strong>te opinion rare <strong>et</strong> balbutiante qui franchit une fois de plus<br />

un palier à la critique idéologique, la foi se fait autorité pour rendre service à la<br />

philosophie.<br />

Alors, nous voyons que <strong>Hume</strong> y joue <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> d’un carrefour <strong>et</strong> <strong>le</strong>s nouveaux<br />

prôneurs font bloc contre <strong>le</strong> scepticisme. Qu’il soit naturaliste, ou qu’il soit théiste,<br />

<strong>Hume</strong> n’est pas un sceptique absolu sans débouché. Il est plus que l’aboutissement<br />

du scepticisme. Par chaque doctrine que nous venons de mentionner, el<strong>le</strong> ajoute une<br />

positivité absente dans l’analyse humienne d’autrefois. Nous pouvons saisir la<br />

philosophie de <strong>Hume</strong> <strong>et</strong> sa religion mieux qu’avant par l’intermédiaire de <strong>le</strong>urs<br />

travaux considérab<strong>le</strong>s. Dès lors, la figure protéiforme de <strong>Hume</strong> s’enrichit<br />

équivoquement des doctrines qu’on lui faisait endosser.<br />

Bien que <strong>Hume</strong> ait été considéré pendant très longtemps comme un des<br />

représentants <strong>le</strong>s plus importants du scepticisme du XVIIIè sièc<strong>le</strong>, rien n’empêche<br />

l’accent que <strong>le</strong>s nouveaux interprètes m<strong>et</strong>tent constamment dans <strong>le</strong>s écrits publiques<br />

de <strong>Hume</strong> sur l’aspect non-sceptique de sa pensée. De ce fait, <strong>le</strong> naturalisme <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />

théisme ont la raison respective. Cependant, il y a un vrai sérieux handicap pour<br />

interpréter <strong>Hume</strong> comme naturaliste ou même comme théiste que ne partage pas<br />

l’interprétation de <strong>Hume</strong> comme sceptique absolu, quoique chaque doctrine règ<strong>le</strong><br />

respectivement <strong>le</strong>s doutes spécifiques de <strong>Hume</strong>. Je voudrais dire que <strong>le</strong>ur solution du<br />

scepticisme est seu<strong>le</strong>ment partiel<strong>le</strong>, non entière, car il y a encore une contradiction de<br />

la solution par rapport au scepticisme de <strong>Hume</strong> entre la philosophie <strong>et</strong> la religion.<br />

C’est à dire qu’il existe sans cesse des inconsistances de l’interprétation de la pensée<br />

de <strong>Hume</strong> dans <strong>le</strong> développement du naturalisme <strong>et</strong> du théisme. Le problème est bien<br />

grave, car pour <strong>Hume</strong> une des conditions pour être digne d’examiner est la<br />

15

consistance. « Si <strong>le</strong>s hommes étaient modérés <strong>et</strong> conséquents, on pourrait adm<strong>et</strong>tre<br />

<strong>le</strong>urs revendications, ou du moins <strong>le</strong>s examiner. » 17<br />

C<strong>et</strong>te contradiction des interprétations naturaliste ou théiste est, si j’ose dire, <strong>le</strong><br />

talon d’Achil<strong>le</strong>. En assumant qu’il y a une vraie asymétrie entre la philosophie <strong>et</strong> la<br />

religion <strong>chez</strong> <strong>Hume</strong>, tous ceux qui à la fois louent <strong>et</strong> dénoncent <strong>Hume</strong> pour sa<br />

doctrine exigent quelque chose que l’auteur n’accorde pas. Par exemp<strong>le</strong>, N. K. Smith<br />

(1872-1958) pense que <strong>Hume</strong> est un naturaliste au plan de la philosophie <strong>et</strong> un<br />

sceptique au plan de la religion. 18 S’il y a une solution théiste de <strong>Hume</strong> à propos de la<br />

religion, c’est une réponse sceptique au regard des naturalistes. G. Compayré<br />

(1843-1913) pense au contraire que <strong>Hume</strong> se révè<strong>le</strong> un sceptique en philosophie <strong>et</strong><br />

un théiste dans la religion. 19 S’il y a un règ<strong>le</strong>ment naturaliste de <strong>Hume</strong> à propos de la<br />

philosophie, c’est une réponse sceptique au jugement des théistes. 20<br />

Ce faisant, <strong>le</strong>s idées des unes <strong>et</strong> des autres ne se recoupent nul<strong>le</strong>ment, bien qu’une<br />

légion d’historiens contemporains de la philosophie ait souvent suivi ce doub<strong>le</strong><br />

courant. Bref, pour deux camps de ces adversaires, <strong>Hume</strong> pose la bonne question <strong>et</strong><br />

dans <strong>le</strong>s termes qui conviennent, mais il n’apporterait pas la bonne réponse, <strong>et</strong> en<br />

vérité il n’apporterait pas de réponse du tout. Ceci admis, <strong>le</strong>s deux éco<strong>le</strong>s riva<strong>le</strong>s<br />

s’accordent comme chien <strong>et</strong> chat 21 ; <strong>et</strong> jamais <strong>le</strong> contraste de l’appréciation n’est plus<br />

saisissant. A tout prix, il y a un abîme qui se creuse entre ces deux genres<br />

d’interprétations. Quand bien même nous tentons parfois d’emprunter <strong>le</strong> chemin de<br />

la réconciliation sans inventer autres doctrines, nous avons quelques bizarreries<br />

tel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong> présente P. G. Kuntz, « We may then safely conclude that <strong>Hume</strong>’s<br />

theory of order is a unifying m<strong>et</strong>aphysic, and a naturalistic justification of a theism<br />

17 Cf. <strong>Hume</strong>, « <strong>La</strong> politique peut-el<strong>le</strong> être réduite à une science ? », dans Essais moraux, politiques <strong>et</strong><br />

littéraires <strong>et</strong> autres essais, éd. Par Gil<strong>le</strong>s Robel, Paris, PUF, 2001, p. 146. (Souligné par nous) (Toutes<br />

nos citations des Essais moraux, politiques <strong>et</strong> littéraires <strong>et</strong> autres essais sauf « Superstition <strong>et</strong><br />

enthousiasme », « De l’immortalité de l’âme », « Du Suicide » se rapporteront à c<strong>et</strong>te traduction.)<br />

18 N. K. Smith annonce <strong>le</strong> naturalisme dans ses deux artic<strong>le</strong>s « The Naturalism of <strong>Hume</strong> » dans Mind,<br />

1905, 14, pp. 149-73 ; 335-47. Il reprend <strong>le</strong> travail commencé dans ses artic<strong>le</strong>s de 1905. Voir aussi son<br />

artic<strong>le</strong> « <strong>David</strong> <strong>Hume</strong> : 1739-1939 », dans <strong>Hume</strong> and present day prob<strong>le</strong>ms, Aristotelian soci<strong>et</strong>y, Suppl.<br />

vol. 18. 1939, pp. i-xxxiv. son gros livre, The Philosophy Of <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, 1941 & son introduction<br />

<strong>Hume</strong>’s Dialogues concerning Natural Religion, 1947.<br />

19 G. Compayré, dans son beau livre sur <strong>La</strong> philosophie de <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, s’étonne de trouver <strong>chez</strong> lui <strong>le</strong><br />

théisme après <strong>le</strong> scepticisme philosophique. Cf. Gabriel Compayré, <strong>La</strong> philosophie de <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>,<br />

Paris, 1873. Voir aussi son artic<strong>le</strong> « Du prétendu scepticisme de <strong>Hume</strong> », dans Revue philosophique de<br />

la France <strong>et</strong> de l’Étranger, 1879, 4, 2, p. 449-68.<br />

Il en est de même <strong>chez</strong> Henry Calderwood. Voir son livre, <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, Thoemmes Bristol, 1898, Ch.<br />

IV & Ch. VII.<br />

20 Comme <strong>le</strong> remarque M. Belgion, « It is as though he (<strong>Hume</strong>) was on the high road to an illumination<br />

which lies just round the corner but is brought up short by his rather pedestrian naturalism. » Cf. M.<br />

Belgion, <strong>David</strong> <strong>Hume</strong>, published for the British Council and the National Book League by Longmans,<br />

Green & Co. in Bibilographical Series of Supp<strong>le</strong>ments to ‘British Book News’ on Writers and Their<br />

Work. First Published 1965, p. 35.<br />

21 « Les adorateurs des chiens ne pouvaient rester longtemps en paix auprès des adorateurs des chats <strong>et</strong><br />

des loups. » Cf. <strong>Hume</strong>, Histoire Naturel<strong>le</strong> de la Religion, introduction, traduction <strong>et</strong> notes par Michel<br />

Malherbe, Paris, Vrin, 1971, IX, p. 73.<br />

16

far richer, in its expression of gratitude for order, respect for order as sacred, and<br />

coup<strong>le</strong>d with a sense of sin when it is violated. <strong>Hume</strong> has given us what some readers<br />

have not found in him, a ‘logic of God’. » 22<br />

Bien plus, <strong>le</strong> sceptique peut profiter du conflit entre ces deux genres<br />

d’interprétations, <strong>et</strong> établit un scepticisme encore plus formidab<strong>le</strong>. Si N. K. Smith<br />

pense que la solution théiste de <strong>Hume</strong> à propos de la religion est une réponse<br />

sceptique, <strong>et</strong> que G. Compayré pense au contraire que <strong>le</strong> règ<strong>le</strong>ment naturaliste de<br />

<strong>Hume</strong> à propos de la philosophie est une réponse sceptique, alors <strong>le</strong> soi-disant <strong>Hume</strong><br />

fait une théorie sceptique, non seu<strong>le</strong>ment par la critique qu’il adresse à toute<br />

conception dogmatique, mais encore par la solution sceptique qu’il apporte à la<br />

question. C’est dire que pendant deux croyants qui se combattent coûte que coûte, un<br />

sceptique profite très adroitement de <strong>le</strong>ur discorde pour fou<strong>le</strong>r aux pieds <strong>le</strong>s débris de<br />

<strong>le</strong>urs systèmes opposés. Dans ce cas, <strong>le</strong> scepticisme humien ne consiste plus à un<br />

doute forcé, mais dans <strong>le</strong> parachèvement de l’illusion, qui dénonce l’illusion. Et son<br />

intérêt est d’autant plus évident : exacerbation destructrice du passé de la<br />

philosophie, il n’entame point l’avenir. 23 Est-ce que l’on peut considérer encore la<br />

démarche sceptique de <strong>Hume</strong>, comme une stratégie délibérée pour sortir de la crise<br />

intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong>, en m<strong>et</strong>tant <strong>le</strong>s croyances hors d’atteinte du doute ? Il est donc<br />

déplorab<strong>le</strong> de voir <strong>le</strong>s anti-septiques donner des armes aux septiques <strong>et</strong> servir <strong>le</strong>urs<br />

arguments d’un scepticisme infatigab<strong>le</strong>.<br />

Il est très intéressant de remarquer ici que la philosophie de <strong>Hume</strong> <strong>et</strong> sa religion<br />

sont p<strong>le</strong>ines d’incohérences au gré des opinions anti-septiques de ses commentateurs<br />

qui ne connaissent pas au fond <strong>le</strong>urs incohérences. Ainsi, parmi <strong>le</strong>s morceaux<br />

d’inconsistances qui ont été j<strong>et</strong>és à la figure de <strong>Hume</strong>, je voudrais tout de même<br />

rendre à César ce qui appartient à César. Si nous m<strong>et</strong>tons l’accent sur son<br />

scepticisme à l’égard de la religion de <strong>Hume</strong>, pourquoi nous ne <strong>le</strong> faisons pas à<br />

propos du scepticisme dans la philosophie de <strong>Hume</strong> ? Cela concerne justement <strong>le</strong><br />

problème de son droit de l’interprétation naturaliste el<strong>le</strong>-même. Même si nous ne<br />

soulignons pas <strong>le</strong> scepticisme sur la religion de <strong>Hume</strong>, nous nous inscrivons plutôt<br />

dans <strong>le</strong> théisme que dans <strong>le</strong> naturalisme. C’est vraiment ici que siège la difficulté, si<br />

nous acceptons sans en discuter que <strong>le</strong> naturalisme soit une vraie interprétation.<br />

De la même façon, si nous m<strong>et</strong>tons au jour <strong>le</strong> scepticisme à l’égard de la<br />

philosophie de <strong>Hume</strong>, pourquoi nous ne <strong>le</strong> faisons pas à propos du scepticisme dans<br />

la religion de <strong>Hume</strong> ? Cela touche justement la légalité de l’interprétation théiste<br />

el<strong>le</strong>-même. 24 Même si nous effaçons <strong>le</strong> scepticisme sur la philosophie de <strong>Hume</strong>,<br />

22<br />

Cf. P. G. Kuntz, « <strong>Hume</strong>’s M<strong>et</strong>aphysics : A New Theory of Order », dans Religious Studies, 1976,<br />

12, p. 415. (Souligné par nous)<br />

Nous préparerons un nouveau plan ou un nouveau parangon pour sortir <strong>le</strong> problème d’interprétations<br />

théo-naturel<strong>le</strong>s de l’ornière.<br />

23<br />

Voir l’artic<strong>le</strong> de J. <strong>La</strong>porte, « Le scepticisme de <strong>Hume</strong> », dans Revue philosophique de la France <strong>et</strong><br />

de l’Étranger, 1933, 115, pp. 61-122 ; 1934, 117, pp. 161-225.<br />

24<br />

Comme l’indique B. M. <strong>La</strong>ing à ce propos, « As Philo plays the rô<strong>le</strong> of the sceptical critic and<br />

C<strong>le</strong>anthes that of defender of the theological argument, the conclusion of the Dialogues suggests that<br />

17

nous nous rangeons aux côtés des naturalistes plutôt que des théistes. C’est<br />

carrément <strong>le</strong>s nœuds de la question, si nous affirmons sans conteste que <strong>le</strong> théisme<br />

soit une vraie interprétation. Pourrions-nous ne pas être frappé d’un défaut de<br />

cohérence aussi évidente ?<br />

Si la philosophie <strong>et</strong> la religion de <strong>Hume</strong> ont été révisées en profondeur depuis des<br />

années, la nécessité de faire la consistance entre deux domaines se fait tout autant<br />

sentir. Dans c<strong>et</strong> enchevêtrement de stratégies anti-septiques, Delbert James Hanson,<br />

autant que je sache, est <strong>le</strong> seul commentateur qui voudrait <strong>le</strong>ver c<strong>et</strong>te sorte<br />

d’inconsistance discursive, <strong>et</strong> cannibalise complètement <strong>et</strong> <strong>et</strong> d’un bout à l’autre tous<br />

<strong>le</strong>s problèmes. En eff<strong>et</strong>, il dénonce l’incompréhension de N. K. Smith <strong>et</strong> considère<br />

<strong>Hume</strong> comme <strong>le</strong> découvreur du fidéisme. Selon lui, la difficulté des naturalistes<br />

réside dans <strong>le</strong> scepticisme qui n’est pas considéré assez sérieux <strong>et</strong> dans <strong>le</strong><br />

naturalisme qui ne va pas assez loin. 25<br />

Pour remédier aux erreurs naturalistes, il a l’étrenne du fidéisme qui soit<br />

l’authentique compréhension de la philosophie humienne. A ses yeux, il y a deux<br />

choses nécessaires à définir <strong>le</strong> fidéisme. Premièrement, la raison ne suffit pas pour<br />

nos buts. Deuxièmement, c’est la foi qui sauvegarde nos croyances. 26 Sous l’ang<strong>le</strong><br />

du fidéisme, l’habitude n’est rien qu’une face particulière de la foi. 27 C’est ainsi que<br />

J. Hanson se pique de traverser toutes <strong>le</strong>s épreuves pour corriger d’une manière ou<br />

d’une autre <strong>le</strong>s défauts du naturalisme en démontrant <strong>le</strong> fidéisme de <strong>Hume</strong>.<br />

A mon sens, il est douteux que <strong>le</strong> scepticisme de <strong>Hume</strong> soit considéré assez<br />

sérieux par J. Hanson <strong>et</strong> que nous devions al<strong>le</strong>r assez loin via son fidéisme. Il est<br />

pourtant très étonnant que J. Hanson adopte en son fond <strong>le</strong> procédé de N. K. Smith,<br />

quoique <strong>le</strong> naturalisme soit la cib<strong>le</strong> de la critique du fidéisme. Pour N. K. Smith, par<br />

comparaison avec Hutcheson, la philosophie de l’entendement est l’extension de la<br />

<strong>Hume</strong>’s sympathies that he thus is to be regarded as accepting the te<strong>le</strong>ological view with its theistic<br />

implications. What has rendered it difficult for many students of <strong>Hume</strong> to accept this reading of the<br />

Dialogues is their apparently mainly negative character combined with the apparently sceptical nature<br />

of <strong>Hume</strong>’s general philosophy. » Cf. B. M. <strong>La</strong>ing, « <strong>Hume</strong>’s Dialogues Concerning Natural Religion »,<br />

dans Philosophy, 1937, 12, p. 175.<br />

25<br />

Delbert James Hanson, Fideism and <strong>Hume</strong>’s Philosophy : know<strong>le</strong>dge, religion and m<strong>et</strong>aphysics,<br />

New York : P<strong>et</strong>er <strong>La</strong>ng, 1993, pp. 13-4.<br />

J’ai découvert que T. Penelhum a déjà proposé un modè<strong>le</strong> similaire, en disant que, « I want to bring out<br />

some of the ways in which, in Part XII, makes ingenious use of the Sceptical Fideist tradition to<br />

reconci<strong>le</strong> his naturalism and his secularism. I shall argue that Philo’s position is very close to that of<br />

Cotta and Sextus, familiar to his readers through the Conformist Fideists, and that he tries to make it<br />

palatab<strong>le</strong> to C<strong>le</strong>anthes by echoing the words, though not the sentiments, of the Evangelical Fideists. »<br />

Cf. T. Penelhum, « Natural Belief and Religious Belief in <strong>Hume</strong>’s Philosophy », dans The<br />

Philosophical Quarterly, 1983, 33, p. 176. Repris dans <strong>David</strong> <strong>Hume</strong> : Critical Assessments, ed. by<br />

Stan<strong>le</strong>y Tweyman, Londres-New York, Rout<strong>le</strong>dge, 1995, vol. V, p. 174. (Souligné par nous)<br />

26<br />

D. J. Hanson, Fideism and <strong>Hume</strong>’s Philosophy, p. 12.<br />

27<br />

Pourtant, selon <strong>Hume</strong>, l’habitude n’est que l’un des principes de la nature. Cf. <strong>Hume</strong>, Traité de la<br />

nature humaine, I, III, XVI, p. 257.<br />

18