Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte

Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte

Télécharger le catalogue (PDF 7,6 Mo) - Bibracte

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

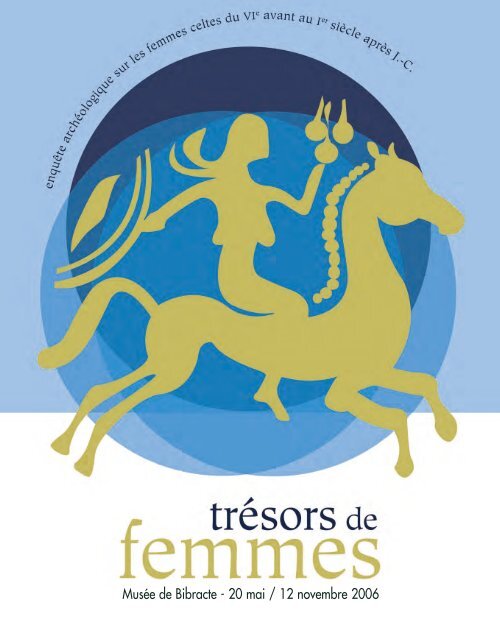

TAP BIBRACTEFEMMES COUV Ok 16/05/06 17:54 Page 1<br />

Musée de <strong>Bibracte</strong> - 20 mai / 12 novembre 2006

TAP BIBRACTEFEMMES 2deCOUV Ok 16/05/06 17:56 Page 1<br />

Les objets présentés proviennent des musées et col<strong>le</strong>ctions suivantes :<br />

Al<strong>le</strong>magne (D) : Rheinisches Landesmuseum, Bonn - Landesdenkmalamt, Staatliche Altertümersammlung, Saarbruck -<br />

Rheinisches Landesmuseum, Trèves<br />

Autriche (A) : Bundesdenkmalamt, Vienne<br />

France (F) : Musée d'Alésia, Alise-Sainte-Reine - Musée d'art et d'histoire, Auxerre -<br />

Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine - Musée P. Dubois-A. Boucher, Nogent-sur-Seine -<br />

Musée Rolin, Autun - Musée municipal, Soissons -<br />

Musée des Ursulines, Mâcon - Service régional de l'archéologie Rhône-Alpes, Lyon<br />

Hongrie (H) : Hermann Ottó Múzeum, Miskolc<br />

,<br />

,<br />

République tchèque (CZ) : Jihoceské muzeum – Musée de la Bohême<br />

méridiona<strong>le</strong>, Ceské Budejovice - Muzeum vychodních Cech - Musée de la<br />

Bohême orienta<strong>le</strong>, Hradec Králové - Oblastní muzeum – Musée régional,<br />

Chomutov - Ceské muzeum stríbra – - Musée tchèque de l’Argent,<br />

Kutná Hora - Regionální muzeum – Musée régional, Kolí - Oblastní<br />

muzeum – Musée régional, Louny - Regionální muzeum – Musée<br />

régional, Melník - Mestské muzem – Musée municipal, Novy<br />

Bydzov - Národní muzeum – Musée national, Praha -<br />

Muzeum Dr. B. Horáka – Musée Horák, Rokycany -<br />

Stredoceské muzeum – Musée de la Bohême centra<strong>le</strong>, Roztoky<br />

u Prahy - Vlastivedné muzeum – Musée du Pays,<br />

Slany- Muzeum stredního Pootaví – Musée de la région<br />

d’Otava, Strakonice - Regionální muzeum – Musée régional,<br />

Teplice - Mestské muzeum a ga<strong>le</strong>rie – Musée municipal<br />

et Ga<strong>le</strong>rie, Vodnany - Regionální muzeum K. A. Polánka –<br />

Musée régional, Zatec.<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

Slovaquie (SK) : Slovenské národné muzeum - Musée national<br />

slovaque, Bratislava - Muzeum mad'arskej kultury a Podunajska<br />

– Musée de la Culture hongroise et de la Région danubienne,<br />

Komárno - Zemplinské muzeum – Musée de Zemplin, Michalovce<br />

- Archeologick_ ustav Slovenskej akadémie vied – Institut<br />

d’archéologie de l’Académie slovaque des Sciences, Nitra<br />

Suisse (CH) : Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne -<br />

Musée historique, Berne.<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,<br />

,

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 3<br />

Trésors<br />

de femmes,<br />

à la découverte des femmes celtes<br />

VIe sièc<strong>le</strong> avant J.-C. – Ier VI sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

Musée de <strong>Bibracte</strong> – 20 mai / 12 novembre 2006<br />

e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. – Ier sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

Musée de <strong>Bibracte</strong> – 20 mai / 12 novembre 2006<br />

xé aff. trésors de femmes 11/04/06 10:21 Page 1<br />

enquête archéologique sur <strong>le</strong>s femmes celtes du VIe avant au Ier sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

graphisme : <strong>le</strong>s Pisto<strong>le</strong>ros 03 80 65 18 50<br />

trésors de<br />

femmes<br />

Exposition jusqu’au 12 novembre 2006<br />

Musée de <strong>Bibracte</strong> - <strong>Mo</strong>nt Beuvray<br />

71990 Saint-Léger-sous-Beuvray<br />

MORVAN - BOURGOGNE<br />

Tél. 03 85 86 52 35 - www.bibracte.fr / info@bibracte.fr<br />

Textes : <strong>Bibracte</strong> / Photos : DR<br />

Trois musées européens se sont associés pour concevoir cette exposition<br />

sur la femme celte : <strong>le</strong> Musée national tchèque, à Prague, <strong>le</strong> parc archéologique<br />

de Wederath-Belginum, situé près de Trèves, et <strong>le</strong> musée de <strong>Bibracte</strong>. Les objets<br />

présentés proviennent d’Al<strong>le</strong>magne, d’Autriche, de France, de Hongrie, de la République<br />

tchèque, de Slovaquie et de Suisse, soit une bonne partie du territoire anciennement<br />

occupé par des populations de culture celtique. Le cadre chronologique retenu<br />

s’étend du VIe Trois musées européens se sont associés pour concevoir cette exposition<br />

sur la femme celte : <strong>le</strong> Musée national tchèque, à Prague, <strong>le</strong> parc archéologique<br />

de Wederath-Belginum, situé près de Trèves, et <strong>le</strong> musée de <strong>Bibracte</strong>. Les objets<br />

présentés proviennent d’Al<strong>le</strong>magne, d’Autriche, de France, de Hongrie, de la République<br />

tchèque, de Slovaquie et de Suisse, soit une bonne partie du territoire anciennement<br />

occupé par des populations de culture celtique. Le cadre chronologique retenu<br />

s’étend du VI sièc<strong>le</strong> avant J.-C. jusqu’au passage à l’ère chrétienne, époque couvrant<br />

la fin du premier âge du Fer (Hallstatt) et <strong>le</strong> second âge du Fer (période de La Tène).<br />

e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. jusqu’au passage à l’ère chrétienne, époque couvrant<br />

la fin du premier âge du Fer (Hallstatt) et <strong>le</strong> second âge du Fer (période de La Tène).<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 3

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 4<br />

Trésors de femmes,<br />

À la découverte<br />

des femmes celtes<br />

4 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

1<br />

Une impossib<strong>le</strong> enquête ?<br />

La place de la femme dans <strong>le</strong>s sociétés grecque et romaine est bien connue grâce à des textes<br />

anciens. Soumise en droit à son mari qui a droit de vie sur el<strong>le</strong> comme sur ses enfants, el<strong>le</strong> peut<br />

néanmoins connaître <strong>le</strong> prestige et <strong>le</strong> pouvoir… du moins quand el<strong>le</strong> est issue de l’aristocratie.<br />

La réalité quotidienne était certainement moins brillante.<br />

Qu’en est-il dans la société celte, contemporaine de la Rome républicaine et des royaumes hellénistiques<br />

? C’est cette question que tente de poser l’exposition. Autant <strong>le</strong> dire d’emblée : la tâche<br />

est ardue. Les textes sont pratiquement muets sur <strong>le</strong> sujet.<br />

A première vue, l’archéologie n’apporte guère plus de renseignements. Ainsi, parmi <strong>le</strong>s centaines<br />

de milliers d’objets récoltés sur l’oppidum de <strong>Bibracte</strong>, deux douzaines seu<strong>le</strong>ment peuvent être<br />

sans ambiguïté associés à la femme : noms inscrits sur des poteries, images féminines sur<br />

des monnaies, restes osseux. Il faut aussi reconnaître que, pour <strong>le</strong>s archéologues, <strong>le</strong> genre neutre<br />

se transforme bien vite en genre masculin.<br />

Essayons donc de surmonter l’apparente indigence des sources pour retrouver ce qu’étaient<br />

la condition féminine et, plus largement, la place du féminin chez <strong>le</strong>s Celtes.<br />

1 - La femme celte dans l’imagerie romantique : La druidesse Velléda, peinture d’Arnaud La Roche, XIX e sièc<strong>le</strong>.<br />

Velléda est connue par l’historien romain Tacite, qui la décrit comme une prophétesse qui vivait en Germanie au I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

L’image confuse de la femme celte<br />

Le sources écrites et iconographiques de l’Antiquité nous livrent bien peu<br />

d’éléments concrets sur la femme celte. Ainsi, <strong>le</strong>s textes nous livrent <strong>le</strong> nom<br />

de seu<strong>le</strong>ment trois femmes celtes historiques, <strong>le</strong>s reines bretonnes Boudicca<br />

et Catimandua, et la Galate Chiomara – qui toutes, d’ail<strong>le</strong>urs, avaient pris<br />

<strong>le</strong> pouvoir dans des circonstances inhabituel<strong>le</strong>s. C’est l’exception qui<br />

confirme la règ<strong>le</strong>.<br />

Dans <strong>le</strong>s Commentaires sur la Guerre des Gau<strong>le</strong>s de Ju<strong>le</strong>s César,<br />

notre meil<strong>le</strong>ure source d’information, à peine vingt passages mentionnent<br />

des femmes. Et encore, il s’agit presque toujours de phrases toutes faites à<br />

propos de massacres qui ont touché «<strong>le</strong>s femmes, <strong>le</strong>s enfants et <strong>le</strong>s vieillards».<br />

Cette indigence des sources laisse libre cours aux représentations modernes<br />

fantaisistes, qu’el<strong>le</strong>s soient romantiques, ésotériques ou mystificatrices.<br />

2 - Coup<strong>le</strong> de Galates se donnant la mort.<br />

Sculpture romaine d’après un original du III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.,<br />

qui faisait partie d’un monument é<strong>le</strong>vé par <strong>le</strong> roi Atta<strong>le</strong> I er à Pergame (Asie mineure).<br />

2

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 5<br />

3<br />

3 - Inscriptions après cuisson sur un vase en terre cuite, I er sièc<strong>le</strong> avant J.C.<br />

On lit, en caractères grecs, <strong>le</strong> nom féminin MATERIAS.<br />

Oppidum de <strong>Bibracte</strong>.<br />

Des femmes à sortir de l’anonymat<br />

De la langue que parlaient <strong>le</strong>s Celtes, seu<strong>le</strong>s des bribes nous sont parvenues.<br />

On connaît néanmoins plusieurs centaines de noms propres : noms de divinités<br />

sur des inscriptions d’époque romaine, noms de lieux transmis<br />

par la toponymie et noms de personnes inscrits sur des monnaies<br />

ou d’autres objets de la vie quotidienne. Heureusement pour nous,<br />

ces noms sont souvent porteurs de sens – Vercingétorix est « <strong>le</strong> roi<br />

des guerriers », Belisama, « la très puissante », Sénobéna, « la vieil<strong>le</strong><br />

femme »… De cette façon, on peut restituer, avec plus ou moins<br />

de sûreté, une liste de mots en rapport avec la femme et <strong>le</strong> féminin.<br />

4 - Inscription avant cuisson, début du I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

L’écriture était suffisamment familière aux habitants de <strong>Bibracte</strong> pour que chacun<br />

soit capab<strong>le</strong> d’écrire son nom, en caractères grecs ou latins (la langue gauloise ne disposant<br />

pas de son propre alphabet). Comme on peut s’y attendre, <strong>le</strong>s propriétaires de ces modestes<br />

ustensi<strong>le</strong>s de cuisine sont souvent des femmes.<br />

Le nom inscrit, DRVENTIA, est celui que <strong>le</strong>s Gaulois donnaient à la rivière Durance. Faut-il<br />

établir un rapport avec <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> vase inscrit a été trouvé dans une conduite qui drainait<br />

une source ?<br />

Oppidum de <strong>Bibracte</strong>, aqueduc de la maison PC1.<br />

Glossaire<br />

aua : petite-fil<strong>le</strong> ?<br />

bena : femme<br />

brunnio- : sein<br />

derti : concubine ?<br />

dona : femme ?<br />

druna : vigoureuse, rapide<br />

duxtir : fil<strong>le</strong><br />

exuertina : infidè<strong>le</strong>, déloya<strong>le</strong><br />

geneta : jeune fil<strong>le</strong><br />

genos : lignée, famil<strong>le</strong><br />

gnata : fil<strong>le</strong><br />

iouinca : jeune<br />

isara : impétueuse<br />

litaui : la Terre<br />

lubita : aimée<br />

magus, mapat- : enfant, va<strong>le</strong>t<br />

matir : mère<br />

matronae : déesses-mères<br />

matta : fil<strong>le</strong>, gamine ?<br />

rigana : reine<br />

sena : vieil<strong>le</strong><br />

sentice : compagne, épouse<br />

suior- : sœur<br />

su<strong>le</strong>via : conductrice<br />

teuta / touta : tribu, peup<strong>le</strong><br />

tuto- : sexe féminin<br />

(opposé de moto- : membre viril)<br />

ueni- : clan, famil<strong>le</strong>, lignée<br />

uidla : voyante, sorcière<br />

uimpa : jolie<br />

unna : l’eau<br />

(Liste établie d’après X. Delamarre,<br />

Dictionnaire de la langue gauloise,Paris 2001.)<br />

Des fusaïo<strong>le</strong>s inscrites<br />

Le filage de la laine est une activité réservée aux femmes. Le sol de la<br />

vil<strong>le</strong> d’Autun a livré une exceptionnel<strong>le</strong> série de fusaïo<strong>le</strong>s (qui servaient<br />

de volant d’inertie au fuseau), fabriquées dans une pierre tendre loca<strong>le</strong>,<br />

<strong>le</strong> lignite, et pourvues d’inscriptions. En p<strong>le</strong>ine époque romaine, la langue<br />

de ces inscriptions est généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> gaulois, qui est longtemps resté<br />

la langue de la vie quotidienne après la conquête de César. Pas toujours<br />

très faci<strong>le</strong>s à traduire, ces inscriptions ont toutes<br />

une connotation féminine, voire érotique.<br />

geneta imi daga uimpi :<br />

«je suis une jeune fil<strong>le</strong><br />

bonne et bel<strong>le</strong>»<br />

mattadagomota balineenata :<br />

«bonne à baiser»<br />

marcosior :<br />

«que je sois chevauchée»<br />

5 - Trois fusaïo<strong>le</strong>s en lignite,<br />

I er / II e sièc<strong>le</strong>s après J.-C.<br />

D. 2,5 cm. Autun (France), musée Rolin.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 5<br />

4<br />

5

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 6<br />

7<br />

6 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

Les sources<br />

archéologiques<br />

La femme celte la plus célèbre que l’archéologie a révélée est la «princesse» de Vix, ensevelie à la fin du VI e sièc<strong>le</strong><br />

avant J.-C. avec de très riches offrandes au nord de la Bourgogne.<br />

Après plus de 150 ans de recherche, l’archéologie et l’anthropologie présentent aujourd’hui une nouvel<strong>le</strong> image,<br />

plus réaliste, de la femme celte. Combinées, ces deux disciplines permettent de reconstituer l’apparence physique<br />

et <strong>le</strong> mode de vie de nos ancêtres à partir des matériaux que <strong>le</strong> sol fournit : images figurées, objets témoignant de la vie<br />

quotidienne, et sépultures.<br />

La sépulture permet de s’intéresser à un individu particulier, dont on peut restituer, au terme d’une enquête ostéo-archéologique,<br />

<strong>le</strong> sexe et l’âge au moment du décès. Dans <strong>le</strong>s cas favorab<strong>le</strong>s, on apprécie aussi l’état sanitaire de la population<br />

dont on étudie <strong>le</strong> cimetière, ainsi que <strong>le</strong> statut social de ses habitants : a-t-on affaire à une élite ou à une population modeste ?<br />

6<br />

6- Plaque de joug en bronze de Waldalgesheim (Rhénanie-<br />

Palatinat, Al<strong>le</strong>magne), vers 350-300 avant J.-C.<br />

Cette applique décorative provient d’une très riche tombe<br />

à char féminine, dont <strong>le</strong>s objets présentent un sty<strong>le</strong><br />

décoratif homogène dit « sty<strong>le</strong> de Waldalgesheim »<br />

ou « sty<strong>le</strong> végétal continu ». Ce buste paré d’un torque<br />

et d’une longue coiffure symétrique nous semb<strong>le</strong> être une<br />

femme, mais l’ambiguïté subsiste.<br />

H. 9,5 cm. Bonn (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />

7- Anneau de chevil<strong>le</strong> en bronze, IIIe sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

Les têtes humaines sont ici à peine esquissées.<br />

D. 87 mm. Vodnany (République tchèque), Musée municipal<br />

et Ga<strong>le</strong>rie.<br />

Des représentations figurées rares et ambiguës<br />

Les Celtes nous ont laissé très peu de représentations figurées. La raison en est bien<br />

connue : <strong>le</strong>ur religion <strong>le</strong>ur interdisait de donner une physionomie humaine à <strong>le</strong>urs<br />

dieux. Les rares figures humaines produites par l’art celtique apparaissent sur<br />

des bijoux et sur des armes. El<strong>le</strong>s sont toujours ambiguës, souvent masquées dans<br />

un décor exubérant. Cel<strong>le</strong>s qui sont identifiées comme franchement masculines<br />

ou féminines sont l’exception.<br />

Ce n’est qu’au contact de la civilisation gréco-romaine que <strong>le</strong>s divinités gauloises<br />

prendront parfois figure humaine, mais sous une apparence <strong>le</strong> plus souvent empruntée<br />

au répertoire iconographique classique.<br />

8- Fibu<strong>le</strong> en bronze de Slovenské Pravno (Slovaquie), vers 400 avant J.-C.<br />

Cette parure exceptionnel<strong>le</strong> –sans doute féminine– comporte trois masques humains<br />

traités dans un sty<strong>le</strong> typique du début du second âge du Fer.<br />

L. 7 cm. Nitra (Slovaquie), Institut archéologique.<br />

^<br />

8

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:30 Page 7<br />

Les sources funéraires<br />

L'analyse des nécropo<strong>le</strong>s est essentiel<strong>le</strong><br />

parce que, dans bien des régions,<br />

la période celtique n’est documentée<br />

qu’à partir de sépultures. Grâce aux<br />

objets bien conservés qu’el<strong>le</strong>s contiennent<br />

souvent, <strong>le</strong>s tombes ont plus retenu<br />

l’attention que <strong>le</strong>s sites d’habitat,<br />

aux vestiges souvent très discrets.<br />

De plus, une sépulture permet d’appréhender<br />

un individu en particulier,<br />

avec son histoire personnel<strong>le</strong>.<br />

L’analyse comprend l’étude des effets<br />

personnels et autres objets (récipients<br />

ayant contenu des offrandes, par<br />

exemp<strong>le</strong>) qui accompagnent <strong>le</strong> mort.<br />

A cela s’ajoute l’analyse de l’architecture<br />

de la tombe et l'analyse anthropologique.<br />

Chez <strong>le</strong>s Celtes, <strong>le</strong>s morts sont, selon<br />

l’époque et la région, incinérés ou inhumés.<br />

Les tombes féminines, du moins<br />

<strong>le</strong>s plus riches, se distinguent bien des<br />

tombes masculines. Les morts sont<br />

en effet ensevelis ou brûlés sur <strong>le</strong><br />

bûcher tout habillés et équipés des<br />

objets qui indiquent <strong>le</strong>ur statut et <strong>le</strong>ur<br />

rang : panoplie militaire plus ou moins<br />

complète pour <strong>le</strong>s hommes, objets de<br />

parure pour <strong>le</strong>s femmes.<br />

Deux tombes du III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

Ces deux tombes ont été fouillées en 2005<br />

sur la nécropo<strong>le</strong> de Sajópetri, dans <strong>le</strong> Nord-<br />

Est de la Hongrie. El<strong>le</strong>s présentent<br />

des assemblages funéraires typiques.<br />

Miskolc (Hongrie), Hermann Ottó Múzeum,<br />

fouil<strong>le</strong> M. Szabó, université de Budapest.<br />

Les données anthropologiques<br />

Le matériau source de l’anthropologie préhistorique est constitué<br />

des vestiges osseux, qu’ils soient calcinés (dans <strong>le</strong> cas de sépultures<br />

à incinération), ou non. Sur <strong>le</strong> terrain, l’anthropologue prend<br />

soin de noter la disposition des os, ce qui lui permettra de préciser<br />

<strong>le</strong> rituel funéraire (présence d’un cercueil, dérou<strong>le</strong>ment<br />

de la crémation…).<br />

Au laboratoire, <strong>le</strong>s questions qu’il se pose sont <strong>le</strong>s suivantes :<br />

– s’agit-il de restes humains ou animaux (car ces derniers<br />

sont fréquents dans <strong>le</strong>s tombes, au moins comme restes<br />

d’offrandes alimentaires) ?<br />

– quel est <strong>le</strong>ur sexe et quel est <strong>le</strong>ur âge ?<br />

– quel est <strong>le</strong> nombre des morts (en particulier dans <strong>le</strong> cas des incinérations) ?<br />

– quel<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>ur tail<strong>le</strong> et <strong>le</strong>ur apparence ?<br />

– quel<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>s maladies dont ils souffraient, ainsi que <strong>le</strong>urs particularités anatomiques<br />

et génétiques ?<br />

Des examens paléo-pathologiques plus approfondis peuvent être tentés par radiographie<br />

et tomodensitométrie, microscopie optique et à balayage é<strong>le</strong>ctronique, endoscopie…<br />

Les analyses isotopiques renseignent sur l’alimentation et la mobilité, <strong>le</strong>s analyses des oligoéléments<br />

sur la contamination en métaux lourds. Les procédés de biologie moléculaire<br />

analysent <strong>le</strong> matériau héréditaire (ADN) et renseignent sur <strong>le</strong> sexe, <strong>le</strong>s liens de parenté<br />

et <strong>le</strong>s maladies.<br />

9<br />

10<br />

9- Tombe masculine à incinération (9/55),<br />

vers 280 avant J.-C.<br />

– épée en fer dans son fourreau, avec<br />

sa chaîne de suspension ;<br />

– pièces métalliques d’un bouclier ;<br />

– fibu<strong>le</strong> en fer ;<br />

– couteau en fer.<br />

10- Tombe féminine à inhumation (81/155),<br />

vers 250 avant J.-C.<br />

– brace<strong>le</strong>ts en bronze et en sapropélite ;<br />

– fibu<strong>le</strong>s en bronze ;<br />

– bague en bronze ;<br />

– per<strong>le</strong> en verre ;<br />

– anneaux de chevil<strong>le</strong> en bronze ;<br />

– couteau en fer.<br />

11 - Brace<strong>le</strong>t en bronze de la tombe (9/55) de Sajópetri.<br />

Le décor imite la technique du filigrane propre à l’orfèvrerie.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 7<br />

11

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 8<br />

La détermination du sexe<br />

Les os du bassin sont déterminants pour<br />

définir <strong>le</strong> sexe (fiabilité de 95%). Le bassin<br />

d’une femme qui a subi une grossesse<br />

est en effet déformé de façon caractéristique.<br />

Les autres os du sque<strong>le</strong>tte présentent<br />

des caractéristiques sexuel<strong>le</strong>s plus ou<br />

moins marquées. Grâce à l’observation de<br />

trente indices, l’étude du crâne permet<br />

aussi une détermination sexuel<strong>le</strong> à 90 %.<br />

Dans la mesure où <strong>le</strong> patrimoine génétique<br />

(ADN) est conservé, <strong>le</strong> sexe peut éga<strong>le</strong>ment<br />

être défini par la biologie moléculaire.<br />

Les mensurations des os montrent la tail<strong>le</strong><br />

moyenne des femmes celtes était d’environ<br />

156 à 160 cm, contre 170 cm pour <strong>le</strong>s hommes.<br />

La détermination de traces en lien avec<br />

une activité professionnel<strong>le</strong><br />

Les maladies professionnel<strong>le</strong>s existaient à l’âge<br />

du Fer. En lien avec une charge continuel<strong>le</strong> et<br />

excessive, des lésions osseuses que l’on appel<strong>le</strong><br />

enthésopathies peuvent se former aux points<br />

d’attache des tendons, des ligaments ou bien aux<br />

capsu<strong>le</strong>s articulaires. L’aplatissement de la diaphyse<br />

de certains os résulte éga<strong>le</strong>ment de la sollicitation<br />

excessive de certains musc<strong>le</strong>s. L’exercice fréquent<br />

de certaines activités physiques, comme<br />

la station assise ou accroupie, se traduit éga<strong>le</strong>ment<br />

par l’apparition de facettes articulaires caractéristiques.<br />

On explique <strong>le</strong>s surfaces articulaires<br />

supplémentaires à l’intersection entre <strong>le</strong>s reins et<br />

la hanche par la charge croissante des vertèbres<br />

lombaires. La maternité et l’habitude de porter<br />

<strong>le</strong>s enfants sur <strong>le</strong> dos ont <strong>le</strong> même effet sur l’articulation<br />

entre <strong>le</strong> sacrum et l’os iliaque, en bas du dos.<br />

La détermination des liens de parenté<br />

Dans une nécropo<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s regroupements de tombes<br />

sont souvent interprétés comme d’origine familia<strong>le</strong>.<br />

L’anthropologie peut, avec essentiel<strong>le</strong>ment deux<br />

méthodes, étayer ou contredire une tel<strong>le</strong> hypothèse.<br />

Les caractéristiques épigénétiques sont des divergences<br />

anatomiques minimes par rapport à la norme,<br />

dont l’origine héréditaire a une probabilité é<strong>le</strong>vée.<br />

Depuis peu d’années, <strong>le</strong>s méthodes de biologie<br />

moléculaire sont aussi utilisées. El<strong>le</strong>s se basent sur<br />

<strong>le</strong>s sections de l’ADN, dénommées short tandem<br />

repeats (STRs). El<strong>le</strong>s varient d’un individu à l’autre<br />

et sont transmissib<strong>le</strong>s par hérédité. Une seu<strong>le</strong> application<br />

archéologique peut être mentionnée pour<br />

notre période. El<strong>le</strong> concerne une tombe du site<br />

du Dürnberg (Autriche) contenant trois individus<br />

dont on a ainsi pu prouver la parenté.<br />

8 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

La détermination de l'âge<br />

Avec <strong>le</strong>s méthodes utilisées à ce jour, l'âge peut être déterminé à dix ans près chez l’adulte.<br />

Pour des raisons évidentes, l'âge des enfants et des ado<strong>le</strong>scents peut être évalué avec bien<br />

plus de précision lorsqu’on dispose d’un sque<strong>le</strong>tte bien conservé.<br />

12<br />

12- Crâne présentant<br />

une trépanation.<br />

Site de Tisice, Prague<br />

(République tchèque),<br />

Musée national.<br />

La détermination des pathologies<br />

L’ostéo-archéologie n’identifie que <strong>le</strong>s maladies qui ont laissé des traces sur <strong>le</strong>s os. Les plus<br />

fréquentes sont <strong>le</strong>s altérations dégénératives qui affectent <strong>le</strong>s articulations. L’arthrose,<br />

qui touche la hanche, <strong>le</strong> genou, l’épau<strong>le</strong> et <strong>le</strong> coude, est aussi répandue qu’aujourd’hui.<br />

Pour la colonne vertébra<strong>le</strong>, on par<strong>le</strong> de spondylarthrite déformante qui peut conduire à la soudure<br />

des vertèbres entre el<strong>le</strong>s.<br />

Les maladies inflammatoires (ostéomyélite chronique, méningite, inflammation des sinus)<br />

sont plutôt rares, de même que <strong>le</strong>s tumeurs (compte tenu de la durée de vie relativement<br />

courte des individus de cette époque).<br />

Lésions poreuses, arrêts de croissance des os longs et dégradations de la dentition sont<br />

la conséquence de maladies et de carences dont <strong>le</strong>s sources sont variées : carence alimentaire,<br />

pertes chroniques de sang, sans oublier <strong>le</strong>s infections par des parasites (poux, vers…), un mal<br />

dont on souffrait beaucoup à l’âge du Fer.<br />

Il y a peu de traces de traitements médicaux. L’intervention chirurgica<strong>le</strong> la plus frappante est<br />

la trépanation, qui consiste à perforer complètement la calotte crânienne. Cette opération était<br />

réalisée pour des raisons médica<strong>le</strong>s (hémorragies, traumatismes…) et peut-être pour des<br />

motifs rituels. Le traitement des fractures par atè<strong>le</strong>s est moins spectaculaire.<br />

Des anneaux d’argi<strong>le</strong> ou de bronze trouvés dans la région du bassin, dans des tombes<br />

de femmes en âge de procréer, sont interprétés comme des diaphragmes, encore utilisés de<br />

nos jours dans plusieurs traitements gynécologiques.<br />

^

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 9<br />

Autopsie<br />

d’une sépulture de <strong>Bibracte</strong><br />

14 - La tombe de 2004<br />

en cours de fouil<strong>le</strong>.<br />

15 - Vue rapprochée<br />

sur l’urne de la tombe de 2004.<br />

14<br />

13<br />

Comment se dérou<strong>le</strong> l’étude d’une sépulture, de la fouil<strong>le</strong> aux analyses de laboratoire ? Suivons <strong>le</strong> cas d’une<br />

tombe « privilégiée » découverte de façon inattendue sur <strong>le</strong> site de <strong>Bibracte</strong> et qui s’est avérée contenir<br />

<strong>le</strong>s restes d’une femme adulte.<br />

En 2004, une esplanade parfaitement carrée de 8 m de côté délimitée par un étroit fossé, profond d’environ<br />

1 m, a été découverte en faisant des sondages pour comprendre <strong>le</strong> système de fortification, près de la Porte<br />

du Rebout. A chaque ang<strong>le</strong> de cet enclos, une petite excavation signa<strong>le</strong> l’emplacement d’un poteau disparu.<br />

Presqu’au centre, une autre fosse exiguë contenait l’urne funéraire, accompagnée d’un gobe<strong>le</strong>t à boire intact.<br />

Il s’agit d’une tombe à incinération comme <strong>le</strong>s quelques dizaines d’autres découvertes<br />

entre 1992 et 1994, à quelques centaines de mètres de là. La nouvel<strong>le</strong><br />

tombe a comme point commun avec ces dernières son enclos fossoyé, qui signa<strong>le</strong><br />

un «jardin funéraire» autrefois délimité par une palissade.<br />

El<strong>le</strong> s’en distingue par sa localisation inhabituel<strong>le</strong> à proximité immédiate<br />

d’une porte de la vil<strong>le</strong>, bien en vue à proximité d’une voie, par la tail<strong>le</strong> inhabituel<strong>le</strong><br />

de son enclos, par la présence d’une urne et par l’assemblage insolite des objets<br />

qui ont été retrouvés associés aux ossements de la défunte.<br />

La poursuite des sondages en 2005 a révélé que cette tombe n’était pas isolée :<br />

la terrasse artificiel<strong>le</strong> comporte au moins un autre enclos, dont l’exploration<br />

est prévue en 2006.<br />

13 - La nécropo<strong>le</strong> du col du Rebout, à proximité de l’oppidum de <strong>Bibracte</strong>.<br />

Fouil<strong>le</strong> de 1993.<br />

Le mobilier d’accompagnement<br />

Malgré un volume de sédiments réduit à une dizaine de litres, <strong>le</strong> contenu de l’urne et du gobe<strong>le</strong>t a livré<br />

des objets d’une étonnante diversité. Tout d’abord, des milliers d’esquil<strong>le</strong>s osseuses blanchies par<br />

<strong>le</strong>ur passage sur <strong>le</strong> bûcher dont la plus grande partie appartiennent au sque<strong>le</strong>tte de la défunte. Une soixantaine<br />

portent un élégant décor sculpté de feuillages, de personnages et d’animaux, de sty<strong>le</strong> gréco-romain.<br />

On identifie ces tab<strong>le</strong>ttes d’os décoré au placage d’une banquette, sur laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s riches Romains avaient<br />

l’habitude de s’allonger lors des repas.<br />

A part l’urne et un tesson de céramique peinte de fabrication loca<strong>le</strong>,<br />

la fosse a livré <strong>le</strong>s restes de plusieurs récipients en céramique d’origine<br />

méditerranéenne : un gobe<strong>le</strong>t à boire, un fragment d’amphore<br />

à vin, et <strong>le</strong>s restes très dégradés par <strong>le</strong> feu de cinq petites fio<strong>le</strong>s<br />

à onguents. Parmi <strong>le</strong>s nombreux restes organiques carbonisés,<br />

on note des noyaux de dattes, des pépins de figues, des coquil<strong>le</strong>s<br />

de noix et de noisettes. Ces vestiges d’offrandes comprennent<br />

donc des denrées exotiques et certainement coûteuses, car seu<strong>le</strong>s<br />

<strong>le</strong>s noisettes ont une origine loca<strong>le</strong>. On retrouve aussi du hêtre et<br />

de l’aulne qui appartiennent sans doute au combustib<strong>le</strong> du bûcher.<br />

On note encore de menus objets métalliques, notamment des clous.<br />

Les objets de parure en bronze ont pu, comme souvent, avoir fondu<br />

sur <strong>le</strong> bûcher. Aucun de ces objets ne permet de donner pour cette<br />

tombe une date plus précise que <strong>le</strong> Ier 15<br />

sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 9

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 10<br />

Les données anthropologiques<br />

L’urne fouillée en laboratoire a livré environ 1 200 g d’ossements<br />

humains, dont l’état montre qu’ils ont été exposés pour la plupart à une<br />

température d’au moins 800 °C. Quelques-uns, un peu moins brûlés,<br />

ont été retrouvés au fond de l’urne. Il s’agit sans doute de ceux qui ont été<br />

ramassés en premier en périphérie du bûcher. Les restes d’os décorés<br />

ont été trouvés dans toutes <strong>le</strong>s couches de l’urne ; ce qui contribue à<br />

<strong>le</strong>s identifier aux restes d’une banquette sur laquel<strong>le</strong> était déposé <strong>le</strong> corps.<br />

La col<strong>le</strong>cte des os a été assez soigneuse, puisque la crémation complète<br />

d’un corps humain adulte fournit environ 1700/1800 g d’os. Bien que<br />

la crémation déforme <strong>le</strong>s os, on peut affirmer qu’il s’agit d’un individu<br />

de grande tail<strong>le</strong> (environ 1,70 m), âgé entre 20 et 39 ans.<br />

Les caractéristiques du crâne désignent morphologiquement un individu<br />

de sexe féminin, mais la robustesse de la tête du fémur et du radius<br />

contredit ce résultat. Les insertions musculaires faib<strong>le</strong>ment imprimées<br />

désignent éga<strong>le</strong>ment une femme. Plusieurs indices pathologiques ont été<br />

mis en évidence : une perte de dents intra vitam, des parodontopathies<br />

et une sinusite maxillaire.<br />

Quelques fragments d’os crâniens appartiennent à deux autres adultes,<br />

plus âgés. Ce sont probab<strong>le</strong>ment des restes récoltés par inadvertance,<br />

ce qui est courant quand <strong>le</strong>s bûchers funéraires sont toujours installés<br />

au même emplacement. Plus ambiguë est la présence de quelques fragments,<br />

éga<strong>le</strong>ment exposés au feu, d’un fœtus ou d’un nouveau-né.<br />

L’interprétation des données<br />

Les informations provenant du terrain et des études de laboratoire,<br />

laissent imaginer une histoire plausib<strong>le</strong>, à défaut d’être certaine. Il s’agirait<br />

d’une femme de haut rang, vues la dimension inhabituel<strong>le</strong> de son enclos<br />

funéraire, la localisation de celui-ci bien en vue à une porte de la vil<strong>le</strong>,<br />

isolée des tombes plus modestes de la nécropo<strong>le</strong> du col du Rebout, ainsi<br />

que la qualité de son mobilier funéraire.<br />

Bien que de statut privilégié, cette femme a souffert de carences (perte<br />

de dents), et il est possib<strong>le</strong> qu’el<strong>le</strong> soit décédée lors d’un accouchement,<br />

ce qui expliquerait la présence d’un nouveau-né à ses côtés.<br />

La présence d’une urne funéraire et l’exposition du corps sur<br />

une banquette, sont inhabituel<strong>le</strong>s dans ce contexte gaulois,<br />

alors que ce sont des caractéristiques bien connues<br />

pour <strong>le</strong>s tombes d’Italie centra<strong>le</strong> de la même époque.<br />

Ne pourrait-on donc pas imaginer que notre défunte<br />

ait été une bel<strong>le</strong> Romaine qui se serait mariée avec<br />

un nob<strong>le</strong> éduen ? Impossib<strong>le</strong> de l’affirmer, mais<br />

<strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s sont nombreux à cette époque de<br />

femmes qui ont fondé un foyer à des centaines de kilomètres<br />

de <strong>le</strong>ur lieu de naissance.<br />

10 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

17<br />

18<br />

16<br />

16- <strong>Bibracte</strong>, tombe de 2004.<br />

Fiche d’enregistrement des restes humains (W.R. Teegen).<br />

17- Le jardin funéraire de la tombe de 2004.<br />

18- Restitution d’un bûcher avec une banquette<br />

comparab<strong>le</strong> à cel<strong>le</strong> retrouvée dans la tombe<br />

de <strong>Bibracte</strong> servant de lit funéraire.<br />

D’après Witteyer, 2000

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 11<br />

Les âges de la vie<br />

A l’âge du Fer, la vie est dure pour tous, que l’on fasse partie de l’élite ou que l’on soit simp<strong>le</strong><br />

paysan. L’espérance de vie en témoigne : el<strong>le</strong> est d’à peine plus de 20 ans, alors qu’el<strong>le</strong><br />

est aujourd’hui d’environ 80 ans en Europe et de 35 ans dans <strong>le</strong> pire des cas<br />

(dans certains pays africains). L’espérance de vie des populations rura<strong>le</strong>s de<br />

l’Europe médiéva<strong>le</strong> n’était toutefois pas meil<strong>le</strong>ure qu’à l’âge du Fer.<br />

Dans une société où la répartition sexuel<strong>le</strong> des tâches de la vie quotidienne<br />

est très marquée, la femme a un rythme de vie très différent de celui de son mari,<br />

avec la responsabilité de la famil<strong>le</strong> et de la plupart des tâches domestiques. Cette dure<br />

existence explique que <strong>le</strong>s femmes mourraient plus jeunes que <strong>le</strong>s hommes, à l’inverse<br />

d’aujourd’hui : une femme ayant atteint l’âge adulte meurt en moyenne à 31 ans,<br />

contre 38 ans pour un homme. On note en effet une forte surmortalité entre 20 et 35 ans,<br />

liée aux accidents de grossesse et de l’accouchement.<br />

19 - Brace<strong>le</strong>t en fer avec amu<strong>le</strong>ttes,<br />

vers 180-150 avant J.-C.<br />

Nécropo<strong>le</strong> de Wederath (Rhénanie-Palatinat),<br />

tombe 1493 (F, 20-60 ans).<br />

Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />

20 - Figurine d'oiseau et grelots en terre cuite,<br />

II e s. avant J.-C. / I er s. après J.-C.<br />

Nécropo<strong>le</strong>s d’Hoppstädten et Wederath (Rhénanie-<br />

Palatinat), tombe 3/1937.<br />

Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />

21 - Amu<strong>le</strong>ttes en bronze, vers 150-120 avant J.C.<br />

Nécropo<strong>le</strong> de Wederath (Rhénanie-Palatinat)<br />

Tombe 1205.<br />

Trèves (Al<strong>le</strong>magne), Rheinisches Landesmuseum.<br />

21<br />

20<br />

La petite enfance et l’enfance<br />

La mortalité infanti<strong>le</strong> est très é<strong>le</strong>vée. Les très jeunes enfants ont donc un statut social<br />

spécifique. Ils ont rarement droit à une sépulture norma<strong>le</strong>. Souvent, <strong>le</strong>s restes des enfants<br />

morts-nés sont enfouis dans <strong>le</strong> sol même des habitations, ou relégués dans des poubel<strong>le</strong>s,<br />

quand ils ne sont pas enfouis avec <strong>le</strong> corps de <strong>le</strong>ur mère morte en couches. Les mêmes<br />

pratiques se retrouvent dans bien des sociétés traditionnel<strong>le</strong>s. A Rome par exemp<strong>le</strong>, selon une<br />

très vieil<strong>le</strong> loi, on n’incinère pas <strong>le</strong>s enfants morts s’ils n’ont pas eu <strong>le</strong>urs premières dents.<br />

Tout au long de l’enfance, l’individu reste très vulnérab<strong>le</strong> aux maladies et aux carences<br />

alimentaires, comme en témoignent <strong>le</strong>s ossements. Aussi, <strong>le</strong>s amu<strong>le</strong>ttes sont plus souvent<br />

retrouvées dans <strong>le</strong>s tombes d’enfants que dans cel<strong>le</strong>s d’adultes.<br />

Les grelots et <strong>le</strong>s figurines d’animaux en céramique sont <strong>le</strong>s seuls jouets bien attestés.<br />

La présence de vases miniatures dans <strong>le</strong>s tombes d’enfant est plus ambiguë, car on<br />

<strong>le</strong>s retrouve aussi dans des contextes religieux.<br />

Dans <strong>le</strong>s nécropo<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s tombes d’enfants sont souvent situées à l’écart des tombes<br />

d’adultes. Cependant, de nombreuses tombes d’enfants sont dotées d’un riche mobilier<br />

qui témoigne de <strong>le</strong>ur appartenance à des famil<strong>le</strong>s socia<strong>le</strong>ment é<strong>le</strong>vées.<br />

L’ado<strong>le</strong>scence<br />

L’ado<strong>le</strong>scence, en tant qu’âge de la maturité sexuel<strong>le</strong>, est une phase de transition.<br />

La puberté était sans doute plus tardive qu’à notre époque. Au XIX e sièc<strong>le</strong>, el<strong>le</strong> se situe<br />

encore à 16-17 ans en Europe, ce qui implique que <strong>le</strong>s jeunes femmes étaient rarement<br />

ferti<strong>le</strong>s avant 18 ans.<br />

Ce passage de l’enfance à l’âge adulte a aussi de multip<strong>le</strong>s significations dans une perspective<br />

socioculturel<strong>le</strong> : c’est un véritab<strong>le</strong> âge de passage. La fréquence des amu<strong>le</strong>ttes<br />

dans <strong>le</strong>s tombes d’ado<strong>le</strong>scentes renvoie au monde de l’enfance. La tenue vestimentaire,<br />

en revanche, est souvent cel<strong>le</strong> de femmes adultes, avec une panoplie complète de parures,<br />

comportant fibu<strong>le</strong>s, torques et brace<strong>le</strong>ts.<br />

Selon César, <strong>le</strong>s Gaulois admettent « en public <strong>le</strong>urs fils près d’eux seu<strong>le</strong>ment quand<br />

ils ont grandi, et qu’ils sont devenus par là-même capab<strong>le</strong>s de se battre ; il est vraiment<br />

considéré comme une honte qu’un fils non encore adulte se montre, même une fois,<br />

publiquement à côté de son père ». De la même manière, on peut supposer que <strong>le</strong>s très<br />

jeunes fil<strong>le</strong>s ne se montraient pas en public avec <strong>le</strong>ur mère.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 11<br />

19

TAP BIBRACTEFEMME 03-12 17/05/06 10:31 Page 12<br />

23<br />

22- Coiffures féminines<br />

D’après des décors de vaissel<strong>le</strong> métallique<br />

du sud-est des Alpes.<br />

V e sièc<strong>le</strong> avant J.-C. (d’après O.H. Frey).<br />

23- Reconstitution de parures féminines<br />

des régions rhénanes avec anneaux de tempes.<br />

Propres aux régions du Rhin moyen,<br />

ces anneaux circulaires semb<strong>le</strong>nt réservés<br />

aux femmes mariées.<br />

V e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

(d’après R. Cordie-Hackenberg 1992).<br />

24 / 25- Reconstitution de la tombe 14 de Goeblingen-Nospelt.<br />

(Luxembourg) (dessin B. Claris).<br />

26- Une tombe féminine.<br />

Cette sépulture de femme adulte était inhumée allongée sur <strong>le</strong> dos, avec des restes d’offrandes alimentaires sur son côté droit (ossements<br />

animaux, un vase, deux grandes écuel<strong>le</strong>s, un gobe<strong>le</strong>t, un couteau en fer). De sa tenue vestimentaire, sont conservés un torque à décor torsadé,<br />

une paire de brace<strong>le</strong>ts, deux petits tubes et quatre anneaux de ceinture en bronze. Sa tail<strong>le</strong> est estimée à 165 cm. La présence d’un torque<br />

signa<strong>le</strong> une femme de rang é<strong>le</strong>vé.<br />

Vers 400 - 350 avant J.-C. Bucy-<strong>le</strong>-Long, «La Héronnière» (Picardie), tombe BLH 330. Soissons (France), Musée municipal.<br />

12 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

L’âge du mariage<br />

A Rome, <strong>le</strong>s garçons peuvent se marier à partir de 14 ans et <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s à partir de 12 ans, soit bien avant<br />

de pouvoir procréer. On ignore ce qu’il en est dans <strong>le</strong> monde celtique. Si l’on se fie à César, chez <strong>le</strong>s Germains,<br />

«c’est une des hontes <strong>le</strong>s plus grandes parmi eux que de connaître la femme avant l’âge de vingt ans».<br />

Il dit aussi que <strong>le</strong>ur roi Arioviste a deux femmes. Une tel<strong>le</strong> polygamie n’est pas attestée en Gau<strong>le</strong>.<br />

César précise <strong>le</strong>s droits et devoirs des époux gaulois: «Les maris mettent en communauté, avec la somme<br />

d’argent qu’ils reçoivent en dot de <strong>le</strong>urs femmes, une part de <strong>le</strong>urs biens éga<strong>le</strong> à cette dot. On fait de<br />

ce capital un compte joint, et l’on en réserve <strong>le</strong>s intérêts ; celui des deux époux qui survit à l’autre reçoit<br />

la part des deux avec <strong>le</strong>s intérêts accumulés. Les maris ont droit de vie et de mort sur <strong>le</strong>urs femmes comme<br />

sur <strong>le</strong>urs enfants. Lorsqu’un père d’illustre naissance vient à mourir, ses proches s’assemb<strong>le</strong>nt et, si cette<br />

mort fait naître quelque soupçon, <strong>le</strong>s femmes sont mises à la question comme des esclaves ; si <strong>le</strong> crime<br />

est prouvé, el<strong>le</strong>s sont livrées au feu et aux plus cruels tourments et supplices.»<br />

Il semb<strong>le</strong> donc que, si la femme est soumise à son mari, el<strong>le</strong> a des droits identiques à lui en ce qui concerne<br />

<strong>le</strong> patrimoine de la famil<strong>le</strong>. De tels droits tomberont en désuétude pour ne resurgir qu’au XIX e sièc<strong>le</strong>.<br />

24 25<br />

La veil<strong>le</strong>sse et la mort<br />

Une femme qui a passé <strong>le</strong> cap des 40 ans, a toutes <strong>le</strong>s chances de vivre plus âgée que son mari.<br />

On ne sait pas si <strong>le</strong>s femmes âgées et <strong>le</strong>s veuves étaient dotées d’un statut spécial. Les restes<br />

de <strong>le</strong>ur tenue vestimentaire ne montrent pas de différence nette avec ceux des femmes plus jeunes.<br />

Au cours de l’âge du Fer, <strong>le</strong>s rites de l’inhumation et de l’incinération varient suivant <strong>le</strong>s périodes<br />

et <strong>le</strong>s régions. Aux VI e et V e sièc<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s tombes sont souvent disposées autour d’une tombe privilégiée<br />

signalée par une architecture monumenta<strong>le</strong> ou la richesse de son mobilier (Bucy-<strong>le</strong>-Long).<br />

Exceptionnel<strong>le</strong>ment, des zones particulières sont destinées aux enfants, aux femmes et aux<br />

hommes (Andelfingen). Parfois, <strong>le</strong>s regroupements paraissent familiaux (Nebringen), chaque<br />

groupe pouvant être isolé dans un enclos. Enfin, certaines nécropo<strong>le</strong>s ont une organisation spatia<strong>le</strong><br />

qui ne s’explique que par <strong>le</strong>ur développement au cours des années (Münsingen).<br />

Le culte des morts se manifeste par l’entretetien des sépultures. La tombe à tumulus 14 de la nécropo<strong>le</strong><br />

de Gœblingen-Nospelt est unique. Datée vers 20 avant J.-C., el<strong>le</strong> contenait <strong>le</strong>s restes<br />

d’une femme de 30 à 35 ans, et de riches présents. Des vestiges de libations et de sacrifices d’animaux,<br />

et des pièces de monnaie, retrouvés sur <strong>le</strong> sommet du tumulus, prouvent sa fréquentation pendant<br />

environ 150 ans. Une autre forme de culte des morts, bien différente, est attestée par <strong>le</strong>s amu<strong>le</strong>ttes<br />

taillées dans un fragment de calotte crânienne.<br />

22<br />

26

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 13<br />

La femme dans tous ses états<br />

La femme celte apparaît sous des jours différents selon l'activité dans laquel<strong>le</strong> on la saisit : ménagère occupée du <strong>le</strong>ver au coucher du so<strong>le</strong>il par<br />

ses tâches quotidiennes ou femme de haut rang qui doit contribuer au prestige de son mari ou de sa famil<strong>le</strong>, par sa prestance et la qualité de sa tenue<br />

vestimentaire, lors des événements de la vie publique.<br />

Les tâches de la vie quotidienne qui nous paraissent anodines aujourd'hui (préparer <strong>le</strong> repas, col<strong>le</strong>cter son bois de chauffage…) l'occupent à p<strong>le</strong>in<br />

temps. Les quelques heures qu'el<strong>le</strong> épargne sur ces activités domestiques sont mises à profit pour d'autres travaux, notamment <strong>le</strong> filage et <strong>le</strong> tissage,<br />

une activité artisana<strong>le</strong> qui lui permet, plus que tout autre, d'exercer sa créativité et ses ta<strong>le</strong>nts artistiques.<br />

Seul <strong>le</strong> mariage donne à la femme sa place dans la société. Il permet des alliances familia<strong>le</strong>s et politiques dont el<strong>le</strong> est l'enjeu, notamment pour <strong>le</strong>s<br />

famil<strong>le</strong>s nob<strong>le</strong>s. Comme dans toutes <strong>le</strong>s sociétés rura<strong>le</strong>s traditionnel<strong>le</strong>s, la femme celte révè<strong>le</strong> son statut et celui de sa famil<strong>le</strong> par ses atours : coiffure,<br />

maquillage et tatouages (?), vêtements, parures.<br />

Les textes et inscriptions n'ont gardé la mémoire d'aucun rô<strong>le</strong> public réservé aux femmes. En revanche, <strong>le</strong>s cultes proprement féminins et <strong>le</strong>s divinités<br />

féminines ont longtemps perduré, permettant d'apprécier <strong>le</strong>ur importance dans la société celtique.<br />

La femme au foyer<br />

Le travail à la maison et à la cuisine est considérab<strong>le</strong> du point de vue du temps passé et<br />

de l'énergie déployée. L’environnement quotidien de la femme celte est donc la pièce (généra<strong>le</strong>ment<br />

unique) de sa maison où trône en position centra<strong>le</strong> <strong>le</strong> foyer sur <strong>le</strong>quel est suspendu<br />

un chaudron de cuivre. Sans tab<strong>le</strong> haute ni chaise à portée de main, la ménagère travail<strong>le</strong><br />

en général en position accroupie, comme <strong>le</strong> prouve l'étude des restes osseux.<br />

La mouture des céréa<strong>le</strong>s, à el<strong>le</strong> seu<strong>le</strong>, l’occupe plusieurs heures par jour, tout comme<br />

la col<strong>le</strong>cte de bois pour <strong>le</strong> feu, <strong>le</strong> tout en ayant constamment l’œil sur ses plus jeunes<br />

rejetons. Ces tâches sont partagées avec <strong>le</strong>s grands-parents et <strong>le</strong>s enfants, puisqu'un toit<br />

abrite trois générations.<br />

La nourriture est surtout constituée de<br />

bouillies de céréa<strong>le</strong>s et de légumineuses<br />

riches en protéines comme <strong>le</strong>s fèves,<br />

<strong>le</strong>s petits pois et <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ntil<strong>le</strong>s. Le pain n’est<br />

pas si fréquent et <strong>le</strong>s édulcorants (miel)<br />

réservés aux grandes occasions. La pâtisserie<br />

est connue par des offrandes funéraires.<br />

Aucune espèce fruitière n'est encore<br />

cultivée à l’âge du Fer. A ceux col<strong>le</strong>ctés<br />

dans la nature, s’ajoutent tardivement des<br />

fruits exotiques. On sait très peu de choses<br />

sur <strong>le</strong>s légumes. En tout cas, la rareté des<br />

cas de scorbut prouve un apport suffisant<br />

en vitamine C.<br />

Les pertes de dents, plus fréquentes chez <strong>le</strong>s<br />

hommes à Wederath, suggèrent une nourriture<br />

particulièrement cariogène, c'est-à-dire<br />

riche en hydrates de carbone.<br />

La proportion des différents isotopes stab<strong>le</strong>s du<br />

carbone ( 13 C/ 12 C) et de l'azote ( 15 N/ 14 N) dans <strong>le</strong><br />

collagène osseux renseigne aussi sur l'alimentation.<br />

Une teneur accrue en 15 N, qui indique une<br />

forte consommation de viande, est ainsi notée<br />

dans <strong>le</strong>s os des sque<strong>le</strong>ttes masculins des tombes<br />

privilégiées avec armes des nécropo<strong>le</strong>s tchèques<br />

de Kutná Hora-Karlov et Radovesice.<br />

La viande est presque exclusivement fournie<br />

par <strong>le</strong>s animaux domestiques : bœuf,<br />

porc et mouton surtout, cheval et chien<br />

plus rarement. Le lait est aussi important<br />

dans l'alimentation. L'hydromel et la bière<br />

sont <strong>le</strong>s deux boissons alcoolisées fabriquées<br />

sur place. S’y ajoute <strong>le</strong> vin, importé<br />

en grande quantité du monde méditerranéen,<br />

mais réservé aux grandes occasions<br />

et à l’élite.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 13

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 14<br />

La femme au travail<br />

La division sexuel<strong>le</strong> du travail<br />

est attestée par l'archéologie<br />

funéraire. Le peu d’outillage<br />

retrouvé dans <strong>le</strong>s tombes féminines<br />

se limite au travail des texti<strong>le</strong>s<br />

et du cuir. De fait, <strong>le</strong> filage de<br />

la laine, <strong>le</strong> tissage et la confection<br />

des vêtements se font dans <strong>le</strong> cadre<br />

domestique, car ces activités demandent peu de place et se<br />

concilient faci<strong>le</strong>ment avec <strong>le</strong>s tâches ménagères. Sur <strong>le</strong>s sque<strong>le</strong>ttes<br />

féminins, l’arthrose des articulations de la main peut être<br />

associée au tissage. A l'instar de la Grecque Pénélope, cette<br />

activité concerne éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s femmes de rang é<strong>le</strong>vé, comme<br />

<strong>le</strong> montrent quelques scènes figurées.<br />

La femme est aussi très sollicitée par <strong>le</strong>s travaux du jardin et<br />

des champs. Tant pour <strong>le</strong>s femmes que pour <strong>le</strong>s hommes, <strong>le</strong>s<br />

articulations des hanches et des épau<strong>le</strong>s présentent des symptômes<br />

typiques des populations à orientation agraire.<br />

Dans <strong>le</strong> contexte particulier des mines de sel de Hallstatt,<br />

<strong>le</strong>s études anthropologiques montrent une nette différenciation<br />

sexuel<strong>le</strong> du travail. Les hommes assurent l'extraction du sel, <strong>le</strong>s<br />

femmes <strong>le</strong> transportent jusqu'à la surface. Ces corvées sont<br />

somme toute peu différentes de cel<strong>le</strong>s que<br />

toute femme celte effectue quotidiennement<br />

: approvisionner <strong>le</strong> foyer en eau et<br />

en combustib<strong>le</strong>, porter <strong>le</strong>s jeunes enfants.<br />

La façon de porter une charge se manifeste<br />

par des marques caractéristiques sur<br />

<strong>le</strong>s vertèbres lombaires (pour <strong>le</strong> port à<br />

bras <strong>le</strong> corps) et cervica<strong>le</strong>s (pour <strong>le</strong> port<br />

sur la tête).<br />

28<br />

La femme en société<br />

La société celtique est essentiel<strong>le</strong>ment<br />

agraire, même lorsque se développent<br />

des bourgades de marché et des vil<strong>le</strong>s<br />

fortifiées (oppida), à partir du III e sièc<strong>le</strong><br />

avant J.-C. Dans ce contexte, l'unité<br />

familia<strong>le</strong> est marquée par <strong>le</strong> patriarcat.<br />

Chaque membre de la famil<strong>le</strong> occupe une<br />

position particulière, réglée par de nombreuses<br />

conventions. La tenue vestimentaire<br />

manifeste la position de chacun<br />

et de chacune.<br />

14 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

Les restes de la tenue vestimentaire, très<br />

variab<strong>le</strong>s pour ce qui concerne <strong>le</strong>s sépultures<br />

féminines, donnent donc des indications<br />

précieuses sur <strong>le</strong> statut social. Tout en<br />

haut de l'échel<strong>le</strong>, on trouve des sépultures<br />

véritab<strong>le</strong>ment princières, comme cel<strong>le</strong>s<br />

de Vix, de Rheinheim ou de Waldalgesheim.<br />

A un niveau moindre, la nécropo<strong>le</strong> de<br />

Münsingen montre bien la diversité des<br />

statuts. Sur 219 tombes, on peut bâtir<br />

<strong>le</strong> schéma suivant :<br />

26<br />

29<br />

26- Aiguil<strong>le</strong>s à coudre en bronze, II e / I er s. avant J.-C.<br />

Oppidum de Stradonice, Prague (République tchèque), Musée national.<br />

L. 46-106 mm.<br />

27- Pesons de métier à tisser de <strong>Mo</strong>d<strong>le</strong>sovice, III e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

Strakonice (République tchèque), Musée de la région d’Otava.<br />

27<br />

28 et 29- Fragment d’étoffe brodé de fils de laine, III e s. avant J.-C<br />

et restitution.<br />

Des fils rouge neufs ont été replacés à l'emplacement des anciens,<br />

généra<strong>le</strong>ment disparus. On a restitué en fac-similé l'aspect d'origine de<br />

l'étoffe. Ces fragments de vêtements de très bonne facture ont été<br />

miracu<strong>le</strong>usement conservés par <strong>le</strong>ur utilisation comme renforts dans des<br />

brace<strong>le</strong>ts creux en tô<strong>le</strong> de bronze. A une époque où <strong>le</strong>s autres artisanats<br />

sont déjà fortement organisés et installés dans des espaces<br />

qui <strong>le</strong>ur sont réservés, hors du cadre domestique, ces rares témoignages<br />

d'étoffes finement tissées et brodées sont <strong>le</strong> seul exemp<strong>le</strong> vraiment<br />

probant de la qualité du travail féminin à l'âge du Fer.<br />

Nové Zàmky, longueur 30 cm. Nitra, Slovaquie, Institut d’archéologie.<br />

- 3 % de tombes richement dotées ;<br />

- 20 % de tombes moyennement dotées ;<br />

- 42 % de tombes pauvrement dotées ;<br />

- 35 % de tombes non dotées.<br />

Se dessine ainsi une pyramide socia<strong>le</strong>.<br />

En haut se trouve l'élite. A l'échel<strong>le</strong> intermédiaire<br />

se trouvent <strong>le</strong>s hommes portant<br />

<strong>le</strong>s armes et <strong>le</strong>urs épouses. Enfin, l’échelon<br />

inférieur regroupe près de 80 % de<br />

la population.

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 15<br />

Les vêtements et la coiffure<br />

Les écrivains grecs évoquent <strong>le</strong> goût des Gaulois pour <strong>le</strong>s étoffes colorées.<br />

Les pièces de monnaie et <strong>le</strong> décor de certains vases à boisson présentent des<br />

personnages dotés d'une coiffure comp<strong>le</strong>xe, en chignon ou en tresses, parfois<br />

maintenue par une résil<strong>le</strong>.<br />

De tout cela, il reste très peu de témoignages matériels. Les éping<strong>le</strong>s à<br />

cheveux sont très rares. Les fibu<strong>le</strong>s de petite tail<strong>le</strong>, portées en paire sur<br />

<strong>le</strong>s épau<strong>le</strong>s, tiennent un vêtement en étoffe légère. Les fibu<strong>le</strong>s retrouvées<br />

sur <strong>le</strong> thorax sont souvent plus grosses et maintiennent une<br />

sorte de manteau à capuchon, porté par <strong>le</strong>s femmes et <strong>le</strong>s hommes.<br />

Des nécessaires de toi<strong>le</strong>tte<br />

témoignent aussi des soins corporels, qu’il<br />

s'agisse des pinces à épi<strong>le</strong>r et des rasoirs<br />

pour <strong>le</strong>s hommes et des miroirs pour <strong>le</strong>s<br />

femmes.<br />

Les texti<strong>le</strong>s, conservés à l’état de menus<br />

fragments, montrent une grande variété<br />

d’étoffes et de décors, obtenus par <strong>le</strong> tissage,<br />

la teinture et la broderie. Bien qu'issus de<br />

zones géographiques situés en marge du<br />

domaine celtique, <strong>le</strong>s corps sacrifiés de l'âge<br />

du Fer retrouvés dans <strong>le</strong>s tourbières de l’Eu-<br />

31 rope du Nord (Grande-Bretagne et Danemark)<br />

donnent un aperçu de ce que pouvait être <strong>le</strong>ur apparence physique.<br />

Aux coiffures comp<strong>le</strong>xes et aux tatouages, s'ajoutent des chaussures de cuir et<br />

différentes pièces de vêtement dont <strong>le</strong>s réparations nombreuses rappel<strong>le</strong>nt<br />

<strong>le</strong> prix de ces tissus portés à vie ou du moins jusqu'à <strong>le</strong>ur usure<br />

tota<strong>le</strong>.<br />

31- Fac-similés de vêtements de l’âge du Fer d’après des découvertes de tourbières : jupe<br />

longue, tunique, cape et ceinture.<br />

Tissages de M.-P. Puybaret, 2006.<br />

33- Per<strong>le</strong>s en verre.<br />

Oppidum de Stradonice,<br />

I er sièc<strong>le</strong> avant J.-C.,<br />

Prague(République tchèque),<br />

Musée national.<br />

34 - Brace<strong>le</strong>t en bronze à décor<br />

de corail, vers 300 avant J.-C.<br />

Sie de Chotin, tombe 19.<br />

Komarno (République tchèque),<br />

Musée de la culture hongroise.<br />

,<br />

,<br />

33<br />

34<br />

30<br />

30- Ensemb<strong>le</strong> funéraire de la fin du III e s. avant J.-C. comprenant<br />

<strong>le</strong>s restes d’une ceinture et de trois fibu<strong>le</strong>s.<br />

Wederath (Rhénanie, Palatinat), tombe 1416, Trèves (Al<strong>le</strong>magne),<br />

Rheinissches Landmuseum.<br />

32- Eping<strong>le</strong> à cheveux et autres parures, vers 300 avant J.-C.<br />

Cet ensemb<strong>le</strong> provient de deux sépultures féminines contiguës<br />

et associées au sein d'un même enclos funéraire. Il comprend<br />

un rare exemp<strong>le</strong> d'éping<strong>le</strong> à cheveux, ornée d'un motif dérivé<br />

du sty<strong>le</strong> végétal continu, ainsi qu'une fibu<strong>le</strong> de facture identique.<br />

La Saulsotte (Aube) « Ferme de Frécul », Nogent-sur-Seine (France),<br />

Musée P. Dubois - A. Boucher<br />

La parure dans tous ses états<br />

Du VI e au I er sièc<strong>le</strong> avant J.-C., <strong>le</strong>s parures ont connu une grande variété de<br />

forme, de matériau et de décor. El<strong>le</strong>s témoignent de la virtuosité des artisans.<br />

D’après des textes et représentations figurées grecs et romains,<br />

la parure n’est pas réservée qu’aux femmes.<br />

La découverte de métaux précieux, or et argent, est peu fréquente.<br />

Le cuivre et ses alliages, comme <strong>le</strong> bronze coulé ou martelé, ou <strong>le</strong> laiton plus<br />

faci<strong>le</strong> à forger, imitent la cou<strong>le</strong>ur du métal nob<strong>le</strong>, avec parfois des incrustations<br />

rouge de corail ou d'émail. Les anneaux à oves creux et autres parures<br />

de sty<strong>le</strong> «plastique» du III e sièc<strong>le</strong> représentent<br />

des sommets de l'orfèvrerie celte. Le fer,<br />

matériau considéré comme vulgaire<br />

aujourd'hui, fait l'objet d'un travail<br />

très fin qui montre qu'on <strong>le</strong> tient alors<br />

en haute estime.<br />

Au III e sièc<strong>le</strong>, l'emploi du verre,<br />

jusqu'alors réservé à de petites per<strong>le</strong>s<br />

de colliers, se généralise. Importé<br />

du monde méditerranéen, il est fondu par<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 15<br />

32

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 16<br />

<strong>le</strong>s artisans celtes et mélangé à différents<br />

oxydes métalliques pour fabriquer des brace<strong>le</strong>ts<br />

et per<strong>le</strong>s aux cou<strong>le</strong>urs chatoyantes<br />

et au décor comp<strong>le</strong>xe.<br />

Les matières organiques fossi<strong>le</strong>s (ambre,<br />

lignite, sapropélite, jais) sont aussi utilisées<br />

pour <strong>le</strong>s per<strong>le</strong>s et brace<strong>le</strong>ts. Ces parures<br />

portées par <strong>le</strong>s deux sexes peuvent disposer<br />

d'un sens symbolique ou de vertus apotropaïques,<br />

comme c'est encore <strong>le</strong> cas aujourd'hui<br />

pour l'ambre et <strong>le</strong> corail, par exemp<strong>le</strong>.<br />

35 - Brace<strong>le</strong>ts en verre<br />

de la nécropo<strong>le</strong> de Münsingen,<br />

III e-II e sièc<strong>le</strong> avant J.-C.<br />

Berne (Suisse), Musée historique.<br />

Femme et pouvoir<br />

Comment mesurer <strong>le</strong> pouvoir dont a disposé<br />

une femme dont la tombe est aussi prestigieuse<br />

que cel<strong>le</strong> de la princesse de Vix ?<br />

A-t-el<strong>le</strong> régné ou s’est-el<strong>le</strong> contentée d’afficher,<br />

par son train de vie et son apparence<br />

fastueuse, <strong>le</strong> prestige de sa famil<strong>le</strong> ou de son<br />

époux ? Quoi qu'il en soit, des femmes ont<br />

disposé de conditions de vie privilégiées que<br />

signa<strong>le</strong>nt différents indices anthropologiques,<br />

comme la grande tail<strong>le</strong> du sque<strong>le</strong>tte<br />

ou une plus longue durée de vie.<br />

Les textes antiques mentionnent peu de<br />

femmes celtes qui ont exercé <strong>le</strong> pouvoir et,<br />

quand c'est <strong>le</strong> cas, toujours dans des circonstances<br />

exceptionnel<strong>le</strong>s. César explique en<br />

revanche que la femme est un enjeu diplomatique.<br />

Ainsi, <strong>le</strong> chef éduen Dumnorix<br />

s’est marié avec la fil<strong>le</strong> de l’Helvète Orgétorix<br />

et a remarié sa mère à un nob<strong>le</strong> biturige.<br />

La femme peut être un otage de luxe, selon<br />

un usage que l'on retrouve parmi <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s<br />

régnantes de l'Europe moderne.<br />

Il y a diverses façons d'identifier ces pratiques<br />

d'exogamie. Quand une femme fonde<br />

un foyer loin de son lieu de naissance,<br />

35<br />

16 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

36 - Collier de pâte de verre, Ve s. avant J.-C., site de Lipa<br />

Hradec Kralove (République tchèque),<br />

Musée de la Bohême orienta<strong>le</strong>.<br />

36<br />

, ,<br />

el<strong>le</strong><br />

garde,<br />

au moins en<br />

partie, la tenue vesti- 38<br />

mentaire de sa région. Un<br />

torque, une agrafe de ceinture<br />

ou une fibu<strong>le</strong> retrouvés dans une<br />

tombe loin de <strong>le</strong>ur zone habituel<strong>le</strong><br />

de distribution peuvent signa<strong>le</strong>r une<br />

femme de lointaine origine.<br />

On vient de proposer <strong>le</strong> dosage du strontium<br />

fixé par l'émail dentaire. Le rapport<br />

87 Sr/ 86 Sr varie fortement dans l'eau potab<strong>le</strong><br />

selon la nature du sous-sol. Appliquée à la<br />

nécropo<strong>le</strong> de Dornach (D), située dans une<br />

région calcaire, cette méthode d'analyse<br />

montre que deux guerriers et une jeune<br />

femme sont venus au tournant du IV e -<br />

III e s. avant J.-C. de régions granitiques,<br />

peut-être de Bohême.<br />

,<br />

37- Torque en bronze de Champagne, vers 300 avant J.-C.<br />

Autun (France), Musée Rolin.<br />

38 -Fibu<strong>le</strong>, vers 300/250 avant J.-C.<br />

Ega<strong>le</strong>ment retrouvée en Bohême,<br />

cette fibu<strong>le</strong> est caractéristique<br />

des régions alpines.<br />

Kutná Hora – Karlov, tombe 26<br />

Kutná Hora (CZ), Musée tchèque de l’Argent.<br />

^<br />

^<br />

39 - Torque à pastil<strong>le</strong>s d'émail rouge, vers 300 avant J.-C.<br />

Retrouvé en Bohême, ce torque appartient<br />

à un type que l’on trouve très rarement en dehors<br />

de Suisse occidenta<strong>le</strong>.<br />

Prague - Zizkov<br />

Prague (CZ), Musée national.<br />

39<br />

37

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 17<br />

La femme protectrice<br />

La place de la femme dans la religion est un des domaines <strong>le</strong>s plus délicats à aborder. Les auteurs de l’Antiquité signa<strong>le</strong>nt<br />

l’existence de prêtresses, de prophétesses et de femmes douées d’un pouvoir de divination, dans des régions périphériques<br />

du monde celtique. Ainsi, selon César, dans ces régions, <strong>le</strong>s femmes consultent <strong>le</strong> sort pour savoir si <strong>le</strong> moment de<br />

combattre est venu. Pour Tacite, Velléda est une prophétesse douée d’un grand prestige. La reine bretonne Boudicca<br />

consulte <strong>le</strong>s orac<strong>le</strong>s en observant la course d’un lièvre.<br />

Ces témoignages, assez vagues, ne permettent pas d’affirmer qu’il a existé un c<strong>le</strong>rgé féminin aussi important que celui<br />

des druides, dont <strong>le</strong>s membres ne sont recrutés que parmi <strong>le</strong>s hommes, au terme d’une longue initiation.<br />

L’archéologie suggère qu’il a existé des rites spécifiquement féminins et l’importance des déesses dans <strong>le</strong> panthéon<br />

gallo-romain laisse supposer qu’il en est de même à la fin de l’âge du Fer.<br />

Des cultes au féminin ?<br />

L’archéologie religieuse des Celtes a fait un bond en avant considérab<strong>le</strong> avec l’identification<br />

et la fouil<strong>le</strong> de nombreux sanctuaires, depuis trente ans. Sous la forme d’un enclos quadrangulaire<br />

renfermant une ou plusieurs chapel<strong>le</strong>s, il s’agit <strong>le</strong> plus souvent de sanctuaires à la<br />

vocation guerrière bien affirmée par la présence d’armes, voire de dépouil<strong>le</strong>s de guerriers.<br />

La découverte de Duchcov, en Bohême, est un exemp<strong>le</strong> non controversé de la participation<br />

des femmes à la vie religieuse, sous la forme d’activités rituel<strong>le</strong>s. Des milliers de fibu<strong>le</strong>s,<br />

de brace<strong>le</strong>ts et de bagues, typiques de la tenue féminine, ont été déposés dans un chaudron de<br />

bronze et conservés à quelques mètres de profondeur dans une source therma<strong>le</strong>.<br />

Cette découverte unique doit être mise en parallè<strong>le</strong> avec cel<strong>le</strong>s, plus fréquentes, de traces d’un<br />

culte gallo-romain près des sources. Les sources de la Seine – où était vénérée la déesse éponyme<br />

Séquana – ont livré des centaines de statues grossières de pierre et de bois et des représentations<br />

anatomiques qui témoignent d’un culte populaire à cette déesse aquatique dont on<br />

espérait qu’el<strong>le</strong> apporterait la guérison.<br />

41<br />

40- Personnage féminin (?) vêtu<br />

d’un manteau à capuchon, bois<br />

(copie), I er sièc<strong>le</strong> après J.-C.<br />

Sources de la Seine.<br />

Dijon (France),<br />

Musée archéologique<br />

H. 86 cm.<br />

Des déesses<br />

De la même façon que <strong>le</strong>s Romains ont identifié <strong>le</strong>urs dieux ancestraux<br />

à ceux des Grecs, la Gau<strong>le</strong> romaine s’est enrichie des croyances<br />

et des cultes locaux. Cette fusion partiel<strong>le</strong> permet d’identifier, grâce aux<br />

inscriptions et aux statues d’époque romaine, un certain nombre de divinités<br />

d’origine gauloise.<br />

Alors que César ne mentionne qu’une déesse gauloise, qu’il assimi<strong>le</strong> à Minerve,<br />

patronne des arts et des techniques, il existe un grand nombre de divinités galloromaines<br />

féminines. El<strong>le</strong>s peuvent être réparties en plusieurs groupes :<br />

◗ <strong>le</strong>s divinités guerrières (rares), comme Bodua (« la Victorieuse »)<br />

chez <strong>le</strong>s Eduens, Segeta (« Puissance »), Cathubodua (« Corneil<strong>le</strong> du combat »),<br />

Vercanae (déesses Colère);<br />

◗ <strong>le</strong>s déesses appartenant à un coup<strong>le</strong> : Rosmerta (« la Grande Pourvoyeuse »),<br />

déesse de prospérité associée à Mercure, Sirona avec Apollon Grannus, Nemetona<br />

avec Mars Loucetius, Damona avec Borvo, Bergusia avec Ucuetis…<br />

41 - Déesse-mère, appuyée sur un buste de dieu masculin portant un torque, calcaire, début du I er sièc<strong>le</strong> après J.-C. (?).<br />

Auxerre (France), faubourg Saint-Martin, Musée d'Art et d’Histoire. H. 36 cm.<br />

EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES • 17<br />

40

TAP BIBRACTEFEMME 13-18 17/05/06 10:37 Page 18<br />

44<br />

Des déesses (suite)<br />

◗ <strong>le</strong>s déesses reines : Riganae, qui trônent et sont dépourvues d’attributs maternels :<br />

Anextlomara (« la Grande Protectrice »), <strong>Mo</strong>gontia (« la Grande ») et surtout Epona<br />

(« la Cavalière »), très populaire à l’époque gallo-romaine ;<br />

◗ <strong>le</strong>s déesses mères : Matres, Matronae, divinités protectrices souvent associées à<br />

un lieu, comme <strong>le</strong>s Matres Treverae (« <strong>le</strong>s Mères de Trèves »), et qui peuvent prendre<br />

la forme de Vénus, de la Fortune ou de l’Abondance ;<br />

◗ <strong>le</strong>s déités topiques ou tutélaires, bien plus nombreuses que <strong>le</strong>s déités topiques masculines,<br />

qui sont associées aux cours d’eau (Sequana, la Seine, Souconna, la Saône,<br />

Icauna, l’Yonne), aux sources (Sequana), aux montagnes, aux vil<strong>le</strong>s (<strong>Bibracte</strong>, Aventia).<br />

18 • EXPOSITION BIBRACTE 2006 • TRÉSORS DE FEMMES<br />

43<br />

Ces statuettes trouvaient <strong>le</strong>ur place<br />

sur <strong>le</strong>s autels domestiques<br />

des famil<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus modestes.<br />

Le culte rendu dans <strong>le</strong> cadre familial<br />

privilégiait <strong>le</strong>s divinités nourricières<br />

et protectrices, ce qui explique<br />

la sur-représentation écrasante<br />

(20 contre 1) des divinités féminines.<br />

42 - Statue de déesse-mère, calcaire oolithique, I er-III e s. après J.-C. Oppidum d'Alésia, Alise-Sainte-Reine,<br />

Musée Alésia. H. 49 cm.<br />

43 - Triade de déesses-mères, calcaire oolithique, I er-III e s. après J.-C.<br />

Oppidum de Vertault. Châtillon-sur-Seine (France), Musée du Châtillonnais. H. 39 cm.<br />

Une image plus précise<br />

de la femme celte ?<br />

En conclusion, nous constatons que c’est seu<strong>le</strong>ment en unissant archéologie et<br />

anthropologie, avec <strong>le</strong>s autres sciences naturel<strong>le</strong>s, que l'on peut dessiner une image<br />

plus réaliste de la femme celte.<br />

Bien que de nombreuses découvertes aient été apportées dans <strong>le</strong> cadre de cette<br />