La magia dell'effimero tra gli ingranaggi di - Turin D@ms Review

La magia dell'effimero tra gli ingranaggi di - Turin D@ms Review

La magia dell'effimero tra gli ingranaggi di - Turin D@ms Review

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>La</strong> <strong>magia</strong> dell’effimero <strong>tra</strong> <strong>gli</strong> <strong>ingranaggi</strong> <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>gno barocco<br />

Storia e retroscena oltre le quinte del Farnese<br />

Due antiche tavole dai grafismi secenteschi: questo l’unico in<strong>di</strong>zio da cui partire<br />

per in<strong>tra</strong>prendere una nuova ricerca.<br />

Obiettivo: svelare le origini <strong>di</strong> un enigmatico congegno tea<strong>tra</strong>le tuttora avvolto nel<br />

mistero, la cosiddetta “macchina-ombrello”. Quando e da chi fu ideata? Fu<br />

effettivamente realizzata o rimase invece un mero progetto cartaceo? E se mai fu<br />

davvero costruita, in quale spettacolo fece la sua comparsa?<br />

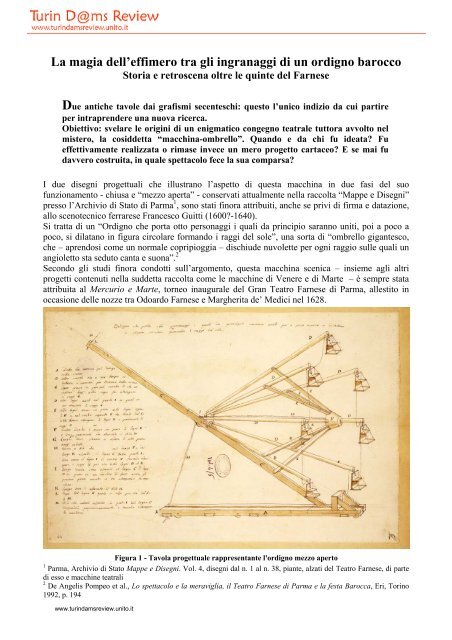

I due <strong>di</strong>segni progettuali che illus<strong>tra</strong>no l’aspetto <strong>di</strong> questa macchina in due fasi del suo<br />

funzionamento - chiusa e “mezzo aperta” - conservati attualmente nella raccolta “Mappe e Disegni”<br />

presso l’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Parma 1 , sono stati finora attribuiti, anche se privi <strong>di</strong> firma e datazione,<br />

allo scenotecnico ferrarese Francesco Guitti (1600?-1640).<br />

Si <strong>tra</strong>tta <strong>di</strong> un “Or<strong>di</strong>gno che porta otto personaggi i quali da principio saranno uniti, poi a poco a<br />

poco, si <strong>di</strong>latano in figura circolare formando i raggi del sole”, una sorta <strong>di</strong> “ombrello gigantesco,<br />

che – aprendosi come un normale copripioggia – <strong>di</strong>schiude nuvolette per ogni raggio sulle quali un<br />

angioletto sta seduto canta e suona”. 2<br />

Secondo <strong>gli</strong> stu<strong>di</strong> finora condotti sull’argomento, questa macchina scenica – insieme a<strong>gli</strong> altri<br />

progetti contenuti nella suddetta raccolta come le macchine <strong>di</strong> Venere e <strong>di</strong> Marte – è sempre stata<br />

attribuita al Mercurio e Marte, torneo inaugurale del Gran Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma, allestito in<br />

occasione delle nozze <strong>tra</strong> Odoardo Farnese e Margherita de’ Me<strong>di</strong>ci nel 1628.<br />

Figura 1 - Tavola progettuale rappresentante l'or<strong>di</strong>gno mezzo aperto<br />

1<br />

Parma, Archivio <strong>di</strong> Stato Mappe e Disegni. Vol. 4, <strong>di</strong>segni dal n. 1 al n. 38, piante, alzati del Teatro Farnese, <strong>di</strong> parte<br />

<strong>di</strong> esso e macchine tea<strong>tra</strong>li<br />

2<br />

De Angelis Pompeo et al., Lo spettacolo e la meravi<strong>gli</strong>a, il Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma e la festa Barocca, Eri, Torino<br />

1992, p. 194<br />

www.turindamsreview.unito.it

A questa messinscena<br />

collaborarono, oltre al<br />

Guitti, personaggi<br />

d’eccellenza quali Clau<strong>di</strong>o<br />

Achillini (1574-1640) per<br />

il libretto, e Clau<strong>di</strong>o<br />

Montever<strong>di</strong> (1567-1643)<br />

per le musiche. Ciò che<br />

nacque dal loro lavoro e<br />

dal contributo <strong>di</strong> numerose<br />

altre maes<strong>tra</strong>nze è<br />

l’emblema dello spettacolo<br />

barocco, in cui<br />

protagonista principale è<br />

lo stupore: <strong>di</strong>vinità volanti,<br />

duelli mozzafiato, tripu<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> angioletti e colpi <strong>di</strong> scena a non finire. Come <strong>di</strong>chiara il musicologo Dinko Fabris: “Mai<br />

nell’Europa del Seicento una corte profuse altrettante energie finanziarie ed umane come quella <strong>di</strong><br />

Parma fece per <strong>gli</strong> spettacoli del 1628” 3 .<br />

L’architetto del teatro, Giovan Battista Aleotti si occupò perfino <strong>di</strong> progettare un complesso<br />

apparato idraulico che permettesse la realizzazione del gran finale della rappresentazione: una<br />

quanto mai audace naumachia, inattesa e sconcertante 4 . Si <strong>tra</strong>ttò <strong>di</strong> una vera e propria batta<strong>gli</strong>a<br />

navale, con tanto <strong>di</strong> imbarcazioni e mostri marini, per la quale l’enorme platea del Farnese fu<br />

allagata per una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> “mezzo braccio”. Di essa l’abate Folchi, testimone oculare<br />

dell’evento, racconta: “…Io mi stetti sempre, come suol <strong>di</strong>rsi con la febbre, poiché mi metteva<br />

paura l’aver sopra la volta <strong>di</strong> un salone così vasto, carico <strong>di</strong> molte mi<strong>gli</strong>aia <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> molte<br />

macchine e che poi anche il medesimo salone avesse a sostenere il peso dell’acqua la quale si alzò<br />

me<strong>gli</strong>o <strong>di</strong> mezzo braccio… Gli ingegneri medesimi stavano per lo stesso mio <strong>di</strong>scorso in qualche<br />

timore.” 5<br />

Tra i vari marchingegni adoperati in questo spettacolo, è sempre stata finora annoverata la suddetta<br />

“macchina-ombrello”, sebbene le opinioni formulate riguardo alla sua effettiva funzione all’interno<br />

della messinscena non risultino affatto concordanti. Le due principali ipotesi sono:<br />

1) che servisse per far comparire i raggi del sole che circondavano Apollo, come riportato nella<br />

<strong>di</strong>dascalia <strong>di</strong> uno dei due <strong>di</strong>segni e come sostenuto dalla stu<strong>di</strong>osa Irene Mamczarz 6 .<br />

2) che fosse utilizzata per l’apparizione <strong>di</strong> un tripu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> angioletti dopo l’uscita <strong>di</strong> scena della<br />

macchina <strong>di</strong> Marte, tesi supportata dallo storico e regista Pompeo de Angelis: “Poi finito il<br />

<strong>di</strong>alogo <strong>tra</strong> Venere e Marte, risale il nuvolone del <strong>di</strong>o guerriero e al suo posto c’è un tripu<strong>di</strong>o<br />

<strong>di</strong> angioletti, assicurato da una sorta <strong>di</strong> ombrello gigantesco […]” 7 Figura 2 - Tavola progettuale rappresentante l'or<strong>di</strong>gno chiuso<br />

.<br />

En<strong>tra</strong>mbe le teorie non sono però esenti da con<strong>tra</strong>d<strong>di</strong>zioni.<br />

3<br />

Fabris Dinko, Mecenati e musici. Documenti sul patronato artistico dei Bentivo<strong>gli</strong>o <strong>di</strong> Ferrara (1585-1645), 1999,<br />

Lucca, p. 80<br />

4<br />

In auge fin dai tempi dei romani, la naumachia era un gran<strong>di</strong>oso spettacolo consistente nella simulazione <strong>di</strong> uno<br />

scontro armato <strong>tra</strong> vere imbarcazioni (biremi, triremi…) che si davano batta<strong>gli</strong>a nell’acqua. <strong>La</strong> novità assoluta <strong>di</strong> quella<br />

pre<strong>di</strong>sposta per il gran finale del Mercurio e Marte consta nella scelta <strong>di</strong> allestire questo genere <strong>di</strong> rappresentazione -<br />

solitamente ambientata in arene e anfiteatri all’aperto - all’interno <strong>di</strong> uno spazio chiuso e ad<strong>di</strong>rittura al primo piano <strong>di</strong><br />

un e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni colossali.<br />

5<br />

Lettera dell’abate Folchi datata 22 <strong>di</strong>cembre 1628, cit. in Capelli Gianni, Il Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma. Architettura,<br />

scene, spettacoli, Parma 1990, p. 94<br />

6<br />

Mamczarz Irene, Le théâtre Farnese de Parme et le drame musical italien (1618-1732), étude d’un lieu théâ<strong>tra</strong>l, de<br />

representations, des formes: drame pastoral, intermèdes, opéra-tournoi, drame musical, Olschki, Firenze, 1988, p. 217-<br />

218<br />

7<br />

De Angelis Pompeo, op. cit., p. 194<br />

www.turindamsreview.unito.it

Il testo <strong>di</strong> Mamczarz offre una detta<strong>gli</strong>ata descrizione del funzionamento della macchina <strong>tra</strong>endo<br />

prevalentemente le sue informazioni dall’articolo pubblicato nel 1959 dalla ricercatrice Elena<br />

Povoledo 8 e paragonandola ad un <strong>di</strong>spositivo simile esposto dallo scenotecnico Sabbatini nel suo<br />

<strong>tra</strong>ttato. Tuttavia, nel resoconto analitico della <strong>tra</strong>ma, all’interno del medesimo scritto <strong>di</strong> Mamczarz,<br />

non vi è alcuna menzione della macchina: questa non è neppure nominata e non si trovano scene o<br />

effetti speciali ad essa riconducibili.<br />

Sono invece ignote le fonti da cui deduce la propria descrizione della scena De Angelis che, come<br />

regista e uomo <strong>di</strong> spettacolo, restituisce un’avvincente narrazione della rappresentazione, volta forse<br />

più a co<strong>gli</strong>erne il sapore e l’atmosfera piuttosto che a fornire una precisa ricostruzione filologica<br />

dell’evento.<br />

Le fonti <strong>di</strong>rette<br />

Per <strong>di</strong>rimere la questione la risposta più ovvia sarebbe cercare ausilio nelle fonti <strong>di</strong>rette a<br />

<strong>di</strong>sposizione, ovvero il Libretto del Mercurio e Marte scritto dal poeta Clau<strong>di</strong>o Achillini 9 e la<br />

cronaca <strong>di</strong> uno spettatore – Marcello Butti<strong>gli</strong> 10 - che personalmente assistette alla messinscena del<br />

1628.<br />

Come denota lo stu<strong>di</strong>oso Giuseppe Massera nel suo articolo del 1979, il libretto “non offre precisi<br />

raggua<strong>gli</strong> né accorte <strong>di</strong>dascalie per la realizzazione scenica” 11 . Lo scopo <strong>di</strong> questo testo era infatti in<br />

origine quello <strong>di</strong> riadattare le invenzioni <strong>di</strong> Alfonso Pozzo e <strong>di</strong> Ascanio Pio <strong>di</strong> Savoia per la Difesa<br />

della Bellezza 12 e comporre nuovi versi che potessero comunque adeguarsi alle macchine già in<br />

dotazione al teatro.<br />

In qualità <strong>di</strong> mancato spettacolo inaugurale del Farnese, la Difesa della Bellezza doveva aprire, <strong>di</strong>eci<br />

anni prima del Mercurio e Marte, il Gran Teatro costruito per volere <strong>di</strong> Ranuccio - padre <strong>di</strong><br />

Odoardo - in occasione del passaggio in territorio farnesiano del Granduca <strong>di</strong> Toscana Cosimo<br />

Me<strong>di</strong>ci nel 1618. Quando per motivi <strong>di</strong> salute il viaggio fu annullato, il teatro era quasi ultimato;<br />

numerose macchine per lo spettacolo erano già state costruite ed erano già iniziate le prove per la<br />

gran<strong>di</strong>osa messinscena, che nulla aveva da invi<strong>di</strong>are al successivo Torneo, soprattutto per la<br />

cospicua applicazione <strong>di</strong> ingegni scenotecnici e “coups de théâtre”. “Lo spettacolo del Pozzo aveva<br />

un impianto drammaturgico piuttosto debole, nel quale tutto era demandato alla spettacolarità<br />

dell’apparato e delle mutazioni sceniche” 13 .<br />

Interrotti i lavori, il Farnese rimase chiuso ed inutilizzato per <strong>di</strong>eci anni prima <strong>di</strong> rivedere la luce<br />

con il Mercurio e Marte. “Così la Difesa della Bellezza <strong>di</strong>venne il canovaccio sia della regia che del<br />

testo” 14 ed alcuni dei macchinari precedentemente costruiti dall’architetto del teatro, Giovan<br />

Battista Aleotti, furono sicuramente conservati ed utilizzati nel 1628, come spiega E. Povoledo<br />

riguardo allo stu<strong>di</strong>o delle opere dell’archivio <strong>di</strong> Lonati:<br />

[…] Bisogna considerare che le gran<strong>di</strong> e costose macchine dei teatri barocchi non<br />

venivano costruite per un solo spettacolo, ma erano in partenza destinate alla<br />

8 Povoledo Elena, Macchine e ingegni del Teatro Farnese, in “Prospettive”, a VII n° 19 (1959), pp. 49-55<br />

9 Achillini Clau<strong>di</strong>o, Mercurio e Marte, torneo regale fatto nel superbissimo teatro <strong>di</strong> Parma nell'arrivo della sereniss.<br />

principessa Margherita <strong>di</strong> Toscana mo<strong>gli</strong>e del sereniss. duca Odoardo Farnese, Seth et Erasmo Viotti, Parma, 1628<br />

10 Butti<strong>gli</strong> Marcello, Descrittione dell'apparato fatto per honorare la prima e solenne en<strong>tra</strong>ta in Parma della<br />

Serenissima Principessa Margherita <strong>di</strong> Toscana. Pr: Seth e Viotti, 1629<br />

11 Massera Giuseppe, Meccanica, musica, idraulica nella festa farnesiana del 1628, in “Aurea Parma”, fasc. II, sett.<br />

1979, p. 107<br />

12 Pozzo Alfonso, <strong>La</strong> <strong>di</strong>fesa della bellezza, <strong>tra</strong>scr. in Ciancarelli Roberto, Il progetto <strong>di</strong> una festa barocca: alle origini<br />

del Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma 1618-1629, Bulzoni, Roma 1987<br />

13 Fagiolo Marcello, Atlante tematico del Barocco in Italia, Le capitali della festa, Italia cen<strong>tra</strong>le e meri<strong>di</strong>onale, De<br />

Luca, Roma 2008, p.105<br />

14 Dall’Acqua Marzio et. al., Lo spettacolo e la meravi<strong>gli</strong>a, il Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma e la festa Barocca, Eri E<strong>di</strong>tore,<br />

Torino 1992, p. 130<br />

www.turindamsreview.unito.it

dotazione del palcoscenico. Non è quin<strong>di</strong> nemmeno da escludere che nei depositi<br />

del teatro Farnese esistessero ancora, inutilizzate, parte delle macchine costruite<br />

<strong>di</strong>eci anni prima da Aleotti per la Difesa della bellezza, e che Guitti le avesse<br />

riattivate per l’occasione. […] 15<br />

Il saggista Roberto Ciancarelli conferma infatti - all’interno de Il progetto <strong>di</strong> una festa barocca - le<br />

somi<strong>gli</strong>anze <strong>tra</strong> i due spettacoli, evidenti soprattutto ne<strong>gli</strong> impianti scenici, oltre che nelle<br />

invenzioni poetiche e nelle <strong>tra</strong>me.<br />

Nel 1627 Fabio Scotti (“maggiordomo” dei Farnese) scrisse ad Enzo Bentivo<strong>gli</strong>o, l’impresario che<br />

si occupava de<strong>gli</strong> allestimenti: “Sarà necessario usare i macchinari, ma è mia opinione che Vos<strong>tra</strong><br />

Signoria Illustrissima non potrà decidere fino a quando non veda queste macchine con i suoi occhi e<br />

giu<strong>di</strong>care quali possano essere rimesse in or<strong>di</strong>ne e quali non possano.” 16 Il Bentivo<strong>gli</strong>o si recò a<br />

Parma e in breve tempo pre<strong>di</strong>spose il restauro delle macchine del 1618 e consegnò all’Achillini il<br />

libretto della Difesa della Bellezza scritto dal Pozzo, affinché potesse <strong>tra</strong>rne spunto ed adattare il<br />

nuovo testo ai marchingegni già costruiti.<br />

Gli effetti scenici presenti nel Mercurio e Marte e le note dei movimenti <strong>di</strong> scena e delle macchine<br />

incluse nel testo dello spettacolo precedente risultano infatti corrispondenti e ulteriori somi<strong>gli</strong>anze si<br />

riscon<strong>tra</strong>no confrontando i contenuti poetici dei due libretti.<br />

Per citare qualche esempio: en<strong>tra</strong>mbi esor<strong>di</strong>scono con un Prologo cantato dall’Aurora che compare<br />

per proclamare la venuta del nuovo sole, allusivo richiamo all’ospite da celebrare. <strong>La</strong> nube <strong>di</strong><br />

Venere, che si <strong>tra</strong>sforma in conchi<strong>gli</strong>a, è la stessa per tutti e due <strong>gli</strong> spettacoli ed ambedue i libretti<br />

comprendono in conclusione un’invocazione ai venti perché <strong>di</strong>ventino più mansueti e rendano il<br />

giorno più sereno.<br />

Lo scenario stesso della città <strong>di</strong> Cnido, come scrive De Angelis, “è certamente una gioia per <strong>gli</strong><br />

occhi, ma la sua immissione è un movimento in più che non favorisce lo svolgimento della <strong>tra</strong>ma.<br />

<strong>La</strong> macchina e lo scenario sono quelli del 1618. Erano <strong>di</strong>sponibili e quin<strong>di</strong> l’Achillini li utilizzò” 17 .<br />

Per verificare se anche la “macchina-ombrello” faccia parte <strong>di</strong> questa serie <strong>di</strong> apparati scenici<br />

successivamente ripresi, è utile richiamarsi brevemente al libretto della Difesa della Bellezza.<br />

Anche in esso non si trovano <strong>di</strong>spositivi simili, né otto raggi del sole, né otto Amorini, né<br />

ad<strong>di</strong>rittura Apollo come personaggio. Questo permette perciò <strong>di</strong> escludere un’eventuale<br />

connessione <strong>tra</strong> il marchingegno e lo spettacolo del 1618.<br />

Tornando quin<strong>di</strong> all’analisi delle due ipotesi riguardanti la funzione della macchina all’interno del<br />

Mercurio e Marte del 1628, è necessario fare riferimento all’al<strong>tra</strong> fonte <strong>di</strong>retta, la Descrittione<br />

dell’apparato fatto per honorare la prima e solenne en<strong>tra</strong>ta in Parma della Sereniss. Principessa<br />

Margherita <strong>di</strong> Toscana, mo<strong>gli</strong>e del sereniss. Duca Odoardo Farnese, opera del Butti<strong>gli</strong>, che<br />

assistette a tutti i festeggiamenti pre<strong>di</strong>sposti per le nozze - compreso il conclusivo Torneo - e ne<br />

riportò minuziosa descrizione.<br />

Per soppesare con prudenza l’effettiva atten<strong>di</strong>bilità storica <strong>di</strong> questo genere <strong>di</strong> cronache, occorre<br />

tenere presente che esse erano prevalentemente redatte dai poeti dell’epoca secondo pompose<br />

formule e schemi prestabiliti. Esse dovevano prioritariamente servire, insieme ai libretti (spesso<br />

corredati da incisioni) ad esaltare la committenza al cospetto dei posteri, rendendo solenne memoria<br />

della loro magnificenza, piuttosto che a restituire un’oggettiva ricostruzione filologica de<strong>gli</strong> eventi.<br />

Commenta infatti il saggista Cesare Molinari:<br />

“E’ ben <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>re se e dove l’amplificazione retorica <strong>di</strong> un’opera che sembra crescere<br />

su se stessa, come gonfiata dall’interno, ma non senza una sua giustificazione ed una sua<br />

necessità, ceda ad una ispirazione poetica tenue magari, ma genuina.<br />

15 Povoledo Elena, op. cit., p.53<br />

16 Ciancarelli Roberto, op. cit., p.73<br />

17 De Angelis Pompeo, op. cit., p. 199<br />

www.turindamsreview.unito.it

Comunque, stu<strong>di</strong>ando la relazione del Butti<strong>gli</strong>, non ci si può sot<strong>tra</strong>rre all’impressione che<br />

si <strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> un lavoro dalla struttura rigorosamente unitaria, anche se non è ben chiaro se<br />

essa derivi dall’intellettualismo calcolatore che fa rimbalzare l’azione da un personaggio<br />

all’altro, o sarebbe me<strong>gli</strong>o <strong>di</strong>re da un ingegno all’altro, oppure da un’unitaria concezione<br />

poetica.” 18<br />

Anche nel suddetto scritto del Butti<strong>gli</strong> non si trova tuttavia alcun richiamo al <strong>di</strong>spositivo in<br />

questione. <strong>La</strong> meticolosità quasi pedante con cui l’autore, in ben 369 pagine, descrive tutti i carri e<br />

le nuvole che fanno il loro ingresso <strong>di</strong> scena in scena, porta a pensare che sarebbe un’inspiegabile<br />

<strong>di</strong>menticanza questa esclusione della “macchina-ombrello” dalla cronaca, se essa fosse stata<br />

effettivamente presente all’interno dello spettacolo.<br />

Una svolta inattesa<br />

I dati per ora raccolti non fanno dunque che suffragare un’ipotesi del tutto con<strong>tra</strong>ria a quanto<br />

inizialmente <strong>di</strong>chiarato in questo scritto, smentendo il possibile legame <strong>tra</strong> il misterioso <strong>di</strong>spositivo<br />

e il Torneo del 1628.<br />

L’unico autore che si è finora espresso in questa <strong>di</strong>rezione è Giuseppe Adami 19 , il quale sostiene<br />

che queste due tavole (insieme a<strong>gli</strong> altri <strong>di</strong>segni della raccolta in cui sono conservate) furono<br />

eseguite successivamente al Mercurio e Marte, sebbene richiamandosi in parte a quello specifico<br />

allestimento. E<strong>gli</strong> non offre però precise motivazioni a supporto <strong>di</strong> questa ar<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>chiarazione, tanto<br />

innovativa da confutare ogni al<strong>tra</strong> tesi finora sostenuta dalla maggior parte de<strong>gli</strong> storici.<br />

<strong>La</strong> base della sua teoria consta nel recente ritrovamento <strong>di</strong> due co<strong>di</strong>ci ine<strong>di</strong>ti (denominati<br />

rispettivamente α e β) presso l’archivio familiare dell’ingegnere militare Pietro Paolo Floriani<br />

(1585-1638). I due co<strong>di</strong>ci contengono svariati schizzi inerenti <strong>gli</strong> apparati scenici ideati o realizzati<br />

dallo scenografo Francesco Guitti in occasione dell’allestimento <strong>di</strong> cinque spettacoli tenuti <strong>tra</strong><br />

Ferrara e Parma nell’arco <strong>di</strong> anni compreso <strong>tra</strong> il 1625 e il 1631 20 . Secondo la sua opinione,<br />

ventiquattro dei cinquantaquattro <strong>di</strong>segni contenuti nel “co<strong>di</strong>ce α” riguardano i festeggiamenti<br />

parmensi del 1628. Alcuni <strong>di</strong>segni del co<strong>di</strong>ce β, rappresentano invece l’aspetto del primo teatro<br />

dell’Accademia ferrarese de<strong>gli</strong> Intrepi<strong>di</strong> successivamente al restauro operato dallo stesso Guitti nel<br />

1625. Questa raccolta è interamente attribuita al Floriani (che partecipò probabilmente a<strong>gli</strong> eventi in<br />

qualità <strong>di</strong> spettatore), escluso il fo<strong>gli</strong>o 45 verso, in cui è riconoscibile la calligrafia dello<br />

scenotecnico Guitti, che con lui collaborò successivamente, soprattutto per lavori <strong>di</strong> ingegneria<br />

militare. Il co<strong>di</strong>ce α racchiude, secondo Adami, pressoché tutte le macchine impiegate per il<br />

Torneo, compresa una “barca” praticabile usata nella naumachia e uno scorcio della scena marina.<br />

Neppure all’interno <strong>di</strong> questa raccolta compare tuttavia la macchina a forma <strong>di</strong> ombrello.<br />

Il dato definitivo, la cosiddetta “prova del nove” per <strong>di</strong>rimere la controversia è l’assenza <strong>di</strong> ogni<br />

menzione al suddetto congegno anche all’interno dell’elenco manoscritto delle 21 macchine<br />

sceniche che furono utilizzate nel Mercurio e Marte, conservato presso l’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong><br />

Parma 21 . Sebbene non datata e non firmata, la suddetta lista è chiaramente riconducibile a<strong>gli</strong><br />

apparati scenotecnici allestiti per il Torneo del 1628, <strong>di</strong> cui il <strong>di</strong>spositivo in questione pare essere<br />

l’unico mancante.<br />

18<br />

Cesare Molinari, Le nozze de<strong>gli</strong> dei. Un saggio sul grande spettacolo italiano del Seicento, Bulzoni, Roma, 1968,<br />

p.81-82<br />

19<br />

Adami Giuseppe, Scenografia e scenotecnica barocca <strong>tra</strong> Ferrara e Parma (1625-1631), L’Erma <strong>di</strong> Bretschneider,<br />

Roma, 2004<br />

20<br />

Questi spettacoli sono: il Mercurio e Marte e l’Aminta, con il prologo Teti e Flora, nel 1628 a Parma, lo Sdegno <strong>di</strong><br />

Marte nello stesso anno a Ferrara dove si svolse anche la Contesa nel 1631 e una <strong>tra</strong>ge<strong>di</strong>a ispirata alla vicenda della<br />

“fuga <strong>di</strong> Enea dalla Regina Elisa” nel 1625.<br />

21<br />

Teatri e spettacoli farnesiani, busta 1, fasc. 11, sottofasc. 7, senza datazione [1627/1628], senza luogo [Parma]<br />

Sommario delle 21 macchine. Doc. 1 (duplice copia) cc. 8<br />

www.turindamsreview.unito.it

Questa la decisiva conferma che, con<strong>tra</strong>riamente a quanto finora <strong>di</strong>chiarato da<strong>gli</strong> storici, la<br />

“macchina-ombrello” non fu affatto utilizzata all’interno del Mercurio e Marte.<br />

Ciò <strong>di</strong>mos<strong>tra</strong> quin<strong>di</strong> la veri<strong>di</strong>cità delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> Adami, che reputa proprio tutti i <strong>di</strong>spositivi<br />

rappresentati nella raccolta dell’Archivio <strong>di</strong> Stato come successivi a questo allestimento 22 .<br />

Si riscon<strong>tra</strong>no effettivamente alcune incongruenze <strong>tra</strong> i suddetti <strong>di</strong>segni progettuali, con le rispettive<br />

<strong>di</strong>dascalie manoscritte, e i meccanismi rappresentati nel libretto del Torneo e nelle relazioni dei<br />

testimoni.<br />

Un esempio fra tutti è la “macchina dei seguaci <strong>di</strong> Marte per lo Ballo” (il cui <strong>di</strong>segno è tuttora<br />

conservato nella stessa raccolta in cui si trovano le tavole rappresentanti la “macchina-ombrello”).<br />

Si poteva pensare che anche questa presentasse una connessione con il Mercurio e Marte, in quanto<br />

nella <strong>tra</strong>ma era effettivamente prevista la comparsa <strong>di</strong> una nube “sanguigna” condotta dal <strong>di</strong>o<br />

guerriero. Nel libretto dell’opera, però, non si leggono allusioni né ad apparati per l’ingresso dei<br />

suoi seguaci né allo svolgimento in scena <strong>di</strong> un ballo. L’eventuale collegamento col Torneo è<br />

ulteriormente smentito dalla totale mancanza <strong>di</strong> riferimenti a una “macchina dei seguaci <strong>di</strong> Marte”<br />

all’interno del suddetto elenco dei 21 <strong>di</strong>spositivi presenti in scena.<br />

<strong>La</strong> “macchina-ombrello” e questo <strong>di</strong>spositivo “dei seguaci” non costituiscono un caso isolato:<br />

pressoché tutti i congegni conservati nella medesima raccolta suscitano infatti ancora numerosi<br />

grattacapi circa l’effettiva collocazione storica. Pur avendo escluso l’ipotesi del loro utilizzo<br />

all’interno del Mercurio e Marte, essa resta malgrado tutto incerta.<br />

Ci si ritrova dunque apparentemente al punto <strong>di</strong> partenza, e l’attenzione viene ricondotta al nucleo<br />

cen<strong>tra</strong>le da cui lo stu<strong>di</strong>o è partito, ovvero le due tavole secentesche. Esse risultano a questo punto<br />

nuovamente slegate da qualunque contesto storico e artistico a cui finora potevano essere correlate e<br />

occorre quin<strong>di</strong> spingersi oltre per indagare più a fondo la questione.<br />

Ricostruzione e analisi tecnica<br />

Un metodo alternativo e pratico<br />

per ampliare la ricerca mi è parso<br />

quello <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re <strong>gli</strong> aspetti<br />

tecnici della macchina - le<br />

problematiche progettuali e<br />

costruttive – nonché capire nel<br />

detta<strong>gli</strong>o i meccanismi ed il<br />

funzionamento in modo da<br />

valutarne appieno le potenzialità.<br />

Partiamo dall’assunto per cui, se il<br />

progetto, oggi come ieri, risulta<br />

oggettivamente in grado <strong>di</strong><br />

funzionare, maggiori sono anche le<br />

probabilità che, all’epoca, fosse<br />

stato effettivamente costruito e<br />

portato in scena. Per questo motivo<br />

ho provveduto alla realizzazione <strong>di</strong><br />

un modellino in scala dell’or<strong>di</strong>gno,<br />

da cui è possibile dedurre alcuni concetti.<br />

Figura 3 – Modellino in scala dell’or<strong>di</strong>gno, chiuso<br />

22 Il problema della collocazione storica della raccolta era già avvertito come una questione irrisolta prima de<strong>gli</strong> stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

Adami. Ad esempio, nella bibliografia del testo Lo spettacolo e la meravi<strong>gli</strong>a, il Teatro Farnese <strong>di</strong> Parma e la festa<br />

Barocca, redatta da Marzio Dall’Acqua, allora <strong>di</strong>rettore dell’Archivio <strong>di</strong> Stato parmense, si specifica: “Presentiamo la<br />

collocazione dei <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>segni e delle incisioni attinenti al Teatro Farnese, senza sollevare i problemi <strong>di</strong> autografia<br />

aleottiana <strong>di</strong> molti <strong>di</strong> essi, né, in alcuni casi, se questi documenti iconografici (è il caso delle macchine sceniche) siano<br />

realmente da collegare al Farnese o a<strong>gli</strong> spettacoli in essi rappresentati.”<br />

www.turindamsreview.unito.it

In primo luogo, sebbene in scala ridotta, il meccanismo <strong>di</strong>mos<strong>tra</strong> <strong>di</strong> avere tutte le carte in regola per<br />

svolgere efficacemente la propria funzione.<br />

Il movimento è innescato da un filo (M) 23 che, tirato dalla sommità del plafone, grazie a un argano o<br />

tamburo, solleva l’estremità posteriore del legno più lungo (C). Un secondo filo (H), passante per<br />

una carrucola (collocata nel punto I) collega il tronco <strong>di</strong> cono (F) alla parte posteriore del “carrello”<br />

con le ruote (legno A). Lo scorrimento del suddetto filo sulla carrucola produce il graduale<br />

avvicinamento del tronco <strong>di</strong> cono al punto I (nel quale sono imperniati <strong>gli</strong> otto legni con i<br />

seggiolini). <strong>La</strong> progressiva riduzione della <strong>di</strong>stanza mette in azione i perni <strong>tra</strong> i legni D ed E,<br />

spingendo questi ultimi verso l’esterno e causando l’allargamento circolare dei seggi attaccati alle<br />

estremità.<br />

<strong>La</strong> macchina dovette tuttavia risultare nel complesso abbastanza instabile, tant’è che De Angelis nel<br />

suo saggio del 1992 riferisce: “Il cerchio si allarga al massimo <strong>di</strong>ametro, ruota, si piega<br />

obliquamente, forma un ellisse”; espe<strong>di</strong>enti questi tutto sommato scenografici ed applau<strong>di</strong>ti, ma che<br />

potrebbero essere stati il fortuito risultato <strong>di</strong> un inconveniente tecnico e della precarietà strutturale.<br />

Ciò è motivato in parte dalla mancanza <strong>di</strong> un albero cen<strong>tra</strong>le (quello che si può trovare nei normali<br />

ombrelli, ovvero il sostegno rigido che si conclude nel manico, su cui si fa scorrere la struttura dei<br />

raggi per l’apertura), qui sostituito da un semplice filo.<br />

Inoltre, tutto il peso e l’equilibrio della macchina risulta gravare sul legno C - il più lungo -<br />

sollevato per l’estremità posteriore dalla fune. Esso è utilizzato <strong>di</strong> ta<strong>gli</strong>o e dunque più facilmente<br />

soggetto a “sbandamenti” ed inclinazioni sui lati. Inoltre esso cede a sua volta il ruolo <strong>di</strong> bilanciere<br />

ai due legni sull’asse cen<strong>tra</strong>le: il legno E più in alto e quello più in basso, che “decidono”<br />

l’orientamento sull’asse dell’intero macchinario.<br />

A queste problematiche vanno aggiunte eventuali <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> peso, da tenere in conto nel teorizzare<br />

una costruzione in <strong>di</strong>mensioni reali della macchina. <strong>La</strong> lunghezza totale doveva essere compresa <strong>tra</strong><br />

i 7 metri e mezzo e i 10 metri e l’apertura dei raggi poteva raggiungere anche i 6 metri e mezzo <strong>di</strong><br />

estensione (<strong>di</strong>ametro della circonferenza formata dai seggi allargati). Calcolando il peso <strong>di</strong> <strong>tra</strong>vi<br />

lignee <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>mensioni, cui si aggiunge il carico, per quanto esiguo, dei personaggi che vi<br />

salivano (si suppone potesse <strong>tra</strong>ttarsi <strong>di</strong> bambini, secondo la pratica <strong>di</strong>ffusa fin dai tempi <strong>di</strong><br />

Brunelleschi, messa in atto per esempio nell’Annunciazione <strong>di</strong> San Felice in Piazza del 1439),<br />

bisogna ammettere che la macchina veniva sottoposta ad un grande sforzo e potrebbe dunque<br />

lasciare alcune perplessità <strong>di</strong><br />

stampo tecnico-meccanico.<br />

<strong>La</strong> seconda prova che si può<br />

<strong>tra</strong>rre dal modellino è il<br />

carattere progettuale delle<br />

tavole. Potendole<br />

confrontare con un prototipo<br />

in scala ridotta della<br />

macchina vera e propria, ci<br />

si accorge subito <strong>di</strong> quanto<br />

plausibile sia l’ipotesi che i<br />

suddetti <strong>di</strong>segni siano stati<br />

realizzati prima<br />

dell’eventuale costruzione<br />

del <strong>di</strong>spositivo. Si trovano<br />

infatti su <strong>di</strong> essi lievi errori<br />

ed imprecisioni che non<br />

sarebbero potuti sfuggire ad<br />

un tecnico che avesse già<br />

Figura 4 - Modellino in scala dell'or<strong>di</strong>gno, visione laterale, aperto<br />

affrontato la costruzione<br />

23 Le lettere fanno riferimento alla figura 1.<br />

www.turindamsreview.unito.it

della macchina, <strong>tra</strong>ttandosi il più delle volte <strong>di</strong> sno<strong>di</strong> fondamentali per il buon funzionamento del<br />

congegno. Questo si può riscon<strong>tra</strong>re per esempio nel tronco <strong>di</strong> cono (in cui non si vedono fori o<br />

perni e non è ben specificato il modo in cui i legni vi siano fissati) e nelle forcelle in cui sono<br />

imperniati i legni D ed E (che nel <strong>di</strong>segno sono quasi impercettibili, mentre per una corretta<br />

apertura del meccanismo devono avere una profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> circa un quarto della lunghezza del legno).<br />

Queste incongruenze rappresentative possono essere motivate dal fatto che la teoria precedette la<br />

pratica e che quin<strong>di</strong> le medesime <strong>di</strong>fficoltà riscon<strong>tra</strong>te nella costruzione del modellino furono<br />

effettivamente affrontate da<strong>gli</strong> stessi scenotecnici e falegnami dell’epoca solo successivamente alla<br />

progettazione. Oppure si può pensare che facciano parte <strong>di</strong> tutta quella serie <strong>di</strong> piccole omissioni ed<br />

errori, “con cui i tecnici tea<strong>tra</strong>li hanno da sempre custo<strong>di</strong>to le loro realizzazioni, al fine <strong>di</strong><br />

proteggere col segreto la meravi<strong>gli</strong>a indotta dai macchinismi da loro stessi ideati” 24 .<br />

Avendo dunque appurato la funzionalità<br />

del <strong>di</strong>spositivo e le problematiche tecniche<br />

ad esso intrinseche, ci si accorge <strong>di</strong> come<br />

occorra continuare a procedere per tentativi<br />

per arrivare a comprendere quale fosse<br />

l’effettiva collocazione storica della<br />

macchina.<br />

L’emergere <strong>di</strong> nuove ipotesi<br />

Marchingegni analoghi a quelli del Torneo<br />

si possono ritrovare ne<strong>gli</strong> spettacoli allestiti<br />

dal Guitti a Ferrara (come <strong>La</strong> contesa e<br />

l’Andromeda) e presso i Barberini a Roma<br />

(come il Sant’Alessio e l’Erminia sul<br />

Giordano). 25 Oppure potrebbero essere <strong>gli</strong><br />

altri allestimenti secenteschi del Farnese<br />

successivi al Mercurio e Marte a vedere<br />

l’effettiva applicazione della “macchinaombrello”:<br />

Le vicende del Tempo, la Filo,<br />

ovvero Giunone rappacificata con Ercole,<br />

lo spettacolo musicato dal maestro Oliva<br />

nel 1664, <strong>La</strong> Parma e Il favore de<strong>gli</strong> dei. 26<br />

Procedendo per esclusione è possibile<br />

eliminare alcune <strong>di</strong> queste ipotesi: in tutti i<br />

libretti delle opere ferraresi e romane del<br />

Figura 5 - Modellino in scala, visione frontale, aperto<br />

24 Adami Giuseppe, op. cit., prefazione<br />

25 Tra <strong>gli</strong> spettacoli ferraresi: <strong>La</strong> contesa fu messa in scena nel 1631 in occasione delle nozze <strong>tra</strong> Giovan Francesco<br />

Sacchetti e Beatrice Estense Tassoni, mentre l’Andromeda, scritta da Ascanio Pio <strong>di</strong> Savoia fu allestita nel carnevale del<br />

1638. Presso i Barberini a Roma furono invece inscenati nel 1632 il Sant’Alessio, dramma composto da Giulio<br />

Rospi<strong>gli</strong>osi e musicato da Stefano <strong>La</strong>n<strong>di</strong>, e nel 1633 l’Erminia sul Giordano, con libretto dello stesso Rospi<strong>gli</strong>osi e<br />

partiture <strong>di</strong> Michelangelo Rossi.<br />

26 - Le vicende del Tempo, dramma fantastico <strong>di</strong> Bernardo Morando del 1652 con musiche <strong>di</strong> Francesco Manelli, in<br />

occasione della visita de<strong>gli</strong> arciduchi Carlo, Sigismondo, Francesco ed Anna <strong>di</strong> Toscana<br />

- <strong>La</strong> Filo, ovvero Giunone rappacificata con Ercole <strong>di</strong> Francesco Berni, con scene <strong>di</strong> Carlo Pasetti e musiche <strong>di</strong><br />

Francesco Manelli, in occasione delle nozze <strong>di</strong> Ranuccio II Farnese con Margherita Violante <strong>di</strong> Savoia nel 1660<br />

- Spettacolo musicato dal maestro Oliva per le seconde nozze del duca Ranuccio II con Isabella d'Este nel 1664<br />

- <strong>La</strong> Parma scritto da Alessandro Guitti nel 1668, in occasione delle terze nozze del duca Ranuccio II con la sorella<br />

della seconda mo<strong>gli</strong>e, Maria d'Este<br />

- Il Favore de<strong>gli</strong> Dei del 1690 con testo <strong>di</strong> Aurelio Aureli e musiche <strong>di</strong> Bernardo Saba<strong>di</strong>ni, in occasione delle nozze <strong>di</strong><br />

Odoardo Farnese con Dorotea Sofia <strong>di</strong> Neoburgo.<br />

www.turindamsreview.unito.it

Guitti si riscon<strong>tra</strong> infatti l’assenza <strong>di</strong> riferimenti al suddetto <strong>di</strong>spositivo. Inoltre, secondo lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

Adami, i due co<strong>di</strong>ci del Floriani sopra citati contengono pressoché tutte le macchine utilizzate, oltre<br />

che nel Mercurio e Marte, anche nel torneo a pie<strong>di</strong> <strong>La</strong> contesa e l’omissione <strong>di</strong> riferimenti<br />

all’interno <strong>di</strong> questi co<strong>di</strong>ci smentisce ulteriormente l’eventualità <strong>di</strong> un possibile nesso con la<br />

macchina.<br />

Solo nella <strong>tra</strong>ma del Sant’Alessio si riscon<strong>tra</strong> un riferimento a un’apparizione <strong>di</strong> otto beatitu<strong>di</strong>ni<br />

(Atto III, scena V), che dato il numero potrebbe in qualche modo riguardare l’or<strong>di</strong>gno in questione,<br />

ma un’incisione allegata al libretto rappresentante tale scena ci mos<strong>tra</strong> chiaramente come il loro<br />

ingresso avveniva semplicemente a pie<strong>di</strong> e non a bordo <strong>di</strong> apparati scenotecnici.<br />

Esaminando i libretti e i documenti riguardanti i successivi spettacoli nel Farnese ci si rende subito<br />

conto <strong>di</strong> quanto rare siano le fonti e le informazioni rispetto a quelle – già <strong>di</strong> per sé scarse – che<br />

riguardavano il Mercurio e Marte, e <strong>di</strong> quanto sia dunque <strong>di</strong>fficile ottenere una ricostruzione<br />

filologicamente corretta de<strong>gli</strong> eventi. Un esempio <strong>tra</strong> tutti è l’allestimento farnesiano del 1664 <strong>di</strong> cui<br />

resta ignoto perfino il titolo e <strong>di</strong> cui le uniche informazioni rimasteci sono il nome dell’autore delle<br />

partiture (il maestro Oliva) e l’occasione per cui fu messo in scena (nozze <strong>tra</strong> Ranuccio II e Isabella<br />

d’Este).<br />

Un’inattesa “pulce nell’orecchio”, per così <strong>di</strong>re, rivela però una nuova possibile <strong>tra</strong>ccia scorrendo<br />

l’elenco delle “Macchine presenti in scena” nel libretto de Il Favore de<strong>gli</strong> Dei.<br />

Vi si legge: “Otto raggi in Machina, che servono <strong>di</strong> corteggio ad Apollo ne l’aria” e poco oltre<br />

“Otto Amorini, che volano nel fine del Primo Ballo per l’aria” 27 .<br />

Lo spettacolo risale al 1690, Francesco Guitti è da tempo deceduto e l’allestimento scenotecnico è<br />

affidato ai tre fratelli Mauro, veneziani. Tra <strong>di</strong> essi emerge Gasparo, iniziatore della <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione<br />

familiare, citato in numerosi libretti secenteschi con la qualifica <strong>di</strong> “<strong>di</strong>rettore delle scene e<br />

macchine” e “ingegnere”, coa<strong>di</strong>uvato da Domenico (pittore, decoratore e ideatore delle scene) e<br />

dallo scenotecnico Pietro (dei tre il meno conosciuto). Dopo aver lavorato a Venezia, Monaco,<br />

Torino e Piacenza, Gasparo fu assunto presso la corte Farnese dal duca Ranuccio II. Il successo<br />

della sua fami<strong>gli</strong>a è dovuto alle scene che realizzò nel 1685 insieme al fratello Domenico per il<br />

Servio Tullio messo in scena a Monaco. Questo trionfo permise loro <strong>di</strong> sovrintendere, insieme al<br />

terzo fratello Pietro, alla realizzazione delle macchine per il Favore de<strong>gli</strong> Dei e la Gloria d’Amore,<br />

imponente naumachia messa in scena in un teatrino appositamente allestito nella Grande Peschiera<br />

<strong>di</strong> Parma.<br />

“Poco conosciamo, dal punto <strong>di</strong> vista tecnico, delle apprezzate macchine <strong>di</strong> Gasparo; l’apparenza,<br />

stando alle incisioni, ci fa presumere una meccanica <strong>di</strong> tipo evoluto, con piattaforme che calavano<br />

dalla soffitta e montacarichi che salivano dal sottopalco, del tipo comune in que<strong>gli</strong> anni ai gran<strong>di</strong><br />

teatri veneziani […]. Le macchine galleggianti della naumachia consistevano in ingegnosi vascelli<br />

<strong>di</strong> facile manovra, con grottesche figurazioni <strong>di</strong> orche e mostri, vivacemente colorati e carichi <strong>di</strong><br />

elementi decorativi.” 28<br />

Tornando al libretto del Favore de<strong>gli</strong> Dei, in riferimento alla scena XXII del primo atto si legge,<br />

nella nota a margine: “Si vede in lontano spuntar trà i colli della valle Apollo sopra il suo carro<br />

corteggiato da un Coro <strong>di</strong> Raggi in machina” 29 , e nella scena XXIII “Apollo sopra il suo carro, che<br />

si viene à poco à poco avanzando verso Dafne” […] “S’asconde col suo carro trà i monti. Parte il<br />

raggio e si vede Apollo che sceso dal carro comparisce sopra d’un colle incaminandosi verso<br />

Dafne” 30 .<br />

27<br />

Aureli Aurelio, Il favore de<strong>gli</strong> dei, drama fantastico musicale fatto rappresentare dal Serenissimo Sig. Duca <strong>di</strong><br />

Parma nel suo Gran Teatro per le felicissime nozze del Serenissimo Sig. Principe Odoardo suo primo genito con la<br />

Serenissima Signora Principessa Dorotea Sofia <strong>di</strong> Neoburgo. De<strong>di</strong>cato a’ Serenissimi sposi Poesia d'Aurelio Aurelj,<br />

musica <strong>di</strong> D. Bernardo Saba<strong>di</strong>ni, Parma 1690, p. xiii-xvi<br />

28<br />

D’Amico Silvio, et al., Enciclope<strong>di</strong>a dello spettacolo, Unione E<strong>di</strong>toriale, Roma, 1968, ad vocem: Mauro.<br />

29<br />

Ibid, p. 28<br />

30<br />

Ibid, p. 28-29<br />

www.turindamsreview.unito.it

Difficile a <strong>di</strong>rsi se si <strong>tra</strong>tti <strong>di</strong> fortuite coincidenze: in primo luogo il fatto <strong>di</strong> trovare nella stessa<br />

<strong>tra</strong>ma otto Amorini 31 e otto raggi del sole con Apollo (che riprendono le due ipotesi <strong>di</strong> impiego<br />

della macchina-ombrello rispettivamente <strong>di</strong> De Angelis e Mamczarz), e in seconda battuta, <strong>di</strong><br />

trovare, oltre ad essi, anche altri personaggi e or<strong>di</strong>gni “riconoscibili”, come una macchina per i<br />

seguaci <strong>di</strong> Marte 32 (che in quest’opera si esibiscono <strong>tra</strong> l’altro in un ballo), una conchi<strong>gli</strong>a <strong>di</strong><br />

Venere, un congegno per il volo <strong>di</strong> Mercurio e altri carri e nuvole. Dispositivi questi ultimi, che tutti<br />

potrebbero rien<strong>tra</strong>re all’interno delle raccolte finora, in parte ingiustamente, attribuite al Mercurio e<br />

Marte. 33<br />

Occorre tenere conto, al seguito <strong>di</strong> questa affermazione, che i temi e i personaggi ricorrenti ne<strong>gli</strong><br />

spettacoli barocchi sono quasi sempre <strong>gli</strong> stessi e si ripropongono con poche varianti, così come le<br />

formule utilizzate dai poeti nella letteratura cortese dell’epoca. Nelle <strong>tra</strong>me barocche,<br />

prevalentemente ideate in funzione <strong>di</strong> importanti festeggiamenti aristocratici, la drammaturgia è<br />

posta infatti al servizio della spettacolarità, con l’unica funzione <strong>di</strong> veicolare l’idea che persino le<br />

più alte schiere celesti siano <strong>di</strong>sposte a mobilitarsi per rendere omaggio, <strong>tra</strong>mite la rappresentazione<br />

<strong>di</strong> valori e passioni universali, al nobile Mantenitore, committente dello spettacolo. Secondo questo<br />

stereotipo, non stupisce dunque l’utilizzo frequente dei medesimi cliché: ne è un esempio,<br />

l’elegante volo <strong>di</strong>scendente <strong>di</strong> Mercurio da un lato all’altro del palcoscenico. In conseguenza, le<br />

strutture stesse dei meccanismi si ripresentano pressochè invariate, come frutto dell’esperienza e<br />

dell’ingegno <strong>di</strong> abili scenotecnici ormai avvezzi a risolvere le stesse ricorrenti “esigenze”: carri,<br />

voli, nuvole, mostri marini, conchi<strong>gli</strong>e e tutti <strong>gli</strong> elementi appartenteni alla mitologia e al contesto<br />

classico.<br />

Bisogna ammettere tuttavia che, si <strong>tra</strong>tti o meno <strong>di</strong> una coincidenza, ci si trova comunque <strong>di</strong> fronte<br />

al punto in cui libretti e <strong>di</strong>segni, racconti e documenti finalmente coincidono, o per lo meno<br />

maggiormente si avvicinano, lasciando così in<strong>tra</strong>vedere una possibile congiunzione.<br />

<strong>La</strong> “macchina-ombrello” ne Il favore de<strong>gli</strong> dei<br />

Il favore de<strong>gli</strong> dei fu allestito il 25 maggio 1690 nel Gran Teatro Farnese (che dopo il precedente<br />

spettacolo era rimasto chiuso e inutilizzato per 22 anni) a conclusione dei festeggiamenti per le<br />

nozze <strong>di</strong> Ranuccio II Farnese con Dorotea Sofia <strong>di</strong> Neoburgo 34 . Oltre all’impiego <strong>di</strong> Gaspare e<br />

Pietro Mauro nel ruolo <strong>di</strong> scenotecnici e del terzo fratello Domenico per le scenografie (cui<br />

contribuì in misura minore anche Fer<strong>di</strong>nando Galli Bibiena), numerose altre maes<strong>tra</strong>nze<br />

contribuirono alla messinscena <strong>di</strong> questo spettacolo: Aurelio Aureli compose il libretto, Bernardo<br />

31 Nel corpo del libretto de Il favore de<strong>gli</strong> dei, analizzando la scena nella quale dovrebbe fare la sua comparsa la<br />

macchina in<strong>di</strong>viduata, nell’elenco delle macchine presenti in scena, come macchina de<strong>gli</strong> otto Amorini, si deduce<br />

chiaramente (dalla <strong>di</strong>dascalia esplicativa dei movimenti scenici) che questo <strong>di</strong>spositivo doveva essere a<strong>di</strong>bito alla loro<br />

uscita <strong>di</strong> scena in volo dopo la conclusione del ballo dei seguaci <strong>di</strong> Marte. Per questo motivo il congegno de<strong>gli</strong> Amorini<br />

è <strong>di</strong>fficilmente in<strong>di</strong>viduabile nella “macchina-ombrello” che fu, per le sue caratteristiche, più verosimilmente a<strong>di</strong>bita ad<br />

un’en<strong>tra</strong>ta trionfale, (come per esempio quella <strong>di</strong> Apollo), piuttosto che ad un’uscita.<br />

32 Nella descrizione data sul libretto il <strong>di</strong>spositivo si <strong>di</strong>scosta parzialmente da quello rappresentato nella tavola<br />

conservata nell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Parma (Mappe e Disegni).<br />

33 Queste raccolte sono: 1) i trentotto <strong>di</strong>segni conservati presso l’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Parma (Mappe e Disegni), 2) otto<br />

<strong>di</strong>segni (forse in parte riproduzioni <strong>tra</strong>tte da quest’ultima raccolta) che attualmente appartengono alla collezione privata<br />

dell’ingegner Alberto Sciolla <strong>di</strong> Roma, 3) la collezione Manoscritti parmensi (ms. Parmense 3708) conservata presso la<br />

Biblioteca Palatina <strong>di</strong> Parma (<strong>di</strong> cui, secondo Cesare Molinari, 11 sono riferibili allo spettacolo <strong>La</strong> <strong>di</strong>visione nel Mondo,<br />

melodramma <strong>di</strong> Giulio Cesare Corra<strong>di</strong>, rappresentato a Venezia nel 1675, secondo Adami, non solo un<strong>di</strong>ci, ma l’intera<br />

collezione è relativa al suddetto spettacolo, mentre secondo Edward Carrick, pseudonimo <strong>di</strong> Edward Gordon Craig, esse<br />

sono opera dei fratelli Mauro, e si riferiscono alle macchine tea<strong>tra</strong>li costruite nel 1645 dallo scenotecnico Giacomo<br />

Torelli.<br />

34 A iniziare la festa fu il consueto ingresso solenne della sposa nella città, riccamente adornata per l’occasione con<br />

eleganti apparati scenografici. L’intero periodo <strong>di</strong> festeggiamenti fu inoltre costellato <strong>di</strong> sontuose cerimonie, balli e<br />

banchetti, nonché altri memorabili allestimenti tea<strong>tra</strong>li quali L’idea <strong>di</strong> tutte le perfezioni e L’età dell’oro nel Teatrino <strong>di</strong><br />

Corte, <strong>La</strong> Teodelinda, nel Teatro del Collegio dei Nobili e la spettacolare naumachia, Gloria d’Amore.<br />

www.turindamsreview.unito.it

Saba<strong>di</strong>ni le musiche, Federico Crivelli si occupò delle coreografie, Ippolito Vecchi <strong>di</strong> maschere,<br />

stucchi e parrucche e Gaspare Torelli dei costumi.<br />

Cirillo e Go<strong>di</strong> sostengono che l’apparato scenotecnico al completo comprese un totale <strong>di</strong> 41<br />

macchine “in aria, e in terra” e che un pubblico <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>rittura 14 mila spettatori assistette a questo<br />

spettacolo che durò complessivamente 8 ore.<br />

<strong>La</strong> scena in cui potrebbe fare la sua comparsa l’or<strong>di</strong>gno rappresenta la valle fiorita <strong>di</strong> Tempe,<br />

irrigata dal fiume Peneo<br />

Figura 6 - Incisione rappresentante l'arrivo <strong>di</strong> Apollo ne Il favore de<strong>gli</strong> dei<br />

35 .<br />

Un’incisione allegata al libretto in riferimento a questa scena riporta al fondo la scritta “Dom.<br />

Mauro In” rivelandone l’ideatore. “Il punto <strong>di</strong> fuga posto leggermente in <strong>di</strong>agonale le dona una<br />

scioltezza e una naturalezza del tutto degne della <strong>tra</strong><strong>di</strong>zione paesaggistica veneta da cavalletto” 36 .<br />

Si <strong>tra</strong>tta <strong>di</strong> una delle prime scenografie nelle quali viene abbandonata la struttura simmetrica 37<br />

seicentesca in favore <strong>di</strong> una composizione paesaggistica più libera che probabilmente <strong>tra</strong>e spunto<br />

dalle novità escogitate da Fer<strong>di</strong>nando Galli Bibiena, come la cosiddetta scena per angolo (non<br />

sviluppata prospetticamente su un unico asse ma su due <strong>di</strong>agonali incrociate) da lui utilizzata per la<br />

prima volta nel 1687. 38<br />

Trattandosi <strong>di</strong> un bozzetto scenografico, più che <strong>di</strong> una tavola tecnica, non svela con chiarezza<br />

quale fosse effettivamente il meccanismo celato <strong>di</strong>etro l’apparizione <strong>di</strong> Apollo, ma restituisce<br />

comunque un’idea<br />

generale <strong>di</strong> come la scena<br />

doveva apparire nel suo<br />

complesso o, per lo meno,<br />

<strong>di</strong> come inizialmente<br />

venne immaginata da<strong>gli</strong><br />

artisti.<br />

L’inizio vede<br />

l’apparizione del<br />

congegno <strong>di</strong> Peneo che<br />

sorge dalle acque <strong>di</strong> fronte<br />

a Dafne e Delfa,<br />

accompagnate da un coro<br />

<strong>di</strong> Ninfe pescatrici.<br />

Successivamente giunge,<br />

dal lato destro del fondo<br />

della scena, il <strong>di</strong>o del sole<br />

a bordo <strong>di</strong> un carro,<br />

condotto da due destrieri,<br />

che avanza sulle nuvole.<br />

35<br />

Secondo Cesare Molinari (Le nozze de<strong>gli</strong> dei) il nome del fiume è invece Alfeo.<br />

36<br />

Cirillo Giuseppe e Go<strong>di</strong> Giovanni, Il trionfo del barocco a Parma nelle feste farnesiane del 1690, Silva, Parma 1989<br />

p. 172<br />

37<br />

In molte scene <strong>di</strong> tema architettonico <strong>di</strong>segnate da Domenico Mauro per il Favore de<strong>gli</strong> dei l’ormai monotona<br />

prospettiva torelliana ad asse cen<strong>tra</strong>le viene camuffata non solo dalla sovrabbondanza de<strong>gli</strong> elementi esornativi,<br />

“strutture esuberanti e movimentate, sovraricche <strong>di</strong> un’opulenta e bizzarra decorazione che a volte ricorda,<br />

complicandoli, i motivi ornamentali <strong>di</strong> Ludovico Burnacini: colonne tortili, cariati<strong>di</strong>, terrazze e balaustre, cornici a<br />

volute, festoni, drappeggi” (D’Amico Silvio, op. cit.), ma anche dall’estremo movimento delle linee prevalentemente<br />

curve e arcuate.<br />

38<br />

Il contatto <strong>tra</strong> Fer<strong>di</strong>nando Bibiena e i fratelli Mauro (che giustificherebbe la <strong>tra</strong>smissione e lo sviluppo <strong>di</strong> questo<br />

genere <strong>di</strong> invenzioni) è <strong>di</strong>mos<strong>tra</strong>to dal fatto che, come si è detto, lo stesso Fer<strong>di</strong>nando partecipò alla creazione <strong>di</strong> una<br />

delle scenografie per il Favore de<strong>gli</strong> dei, nel cui libretto infatti si legge: “Inventore, e <strong>di</strong>pintor delle scene, eccettuata<br />

quella delle therme. Il signor Domenico Mauro da Venetia. Inventore, e <strong>di</strong>pintore delle therme reali. Il signor<br />

Fer<strong>di</strong>nando Galli detto il Bibiena servitore attuale <strong>di</strong> S.A.S.”.In questa unica scena, tuttavia, Fer<strong>di</strong>nando conserva<br />

ancora, rispetto all’impianto innovativo <strong>di</strong> Domenico Mauro, una piantazione <strong>tra</strong><strong>di</strong>zionale, sviluppata in larghezza più<br />

che in profon<strong>di</strong>tà.<br />

www.turindamsreview.unito.it

Da esso si <strong>di</strong>panano una serie <strong>di</strong> raggi luminosi che terminano ciascuno in una nuvoletta sulla quale<br />

sta seduto un personaggio.<br />

Gli storici Giuseppe Cirillo e Giovanni Go<strong>di</strong>, nel descrivere la suddetta scena precisano: “al Dio<br />

fanno da corollario altri otto congegni a foggia <strong>di</strong> raggi solari con figure sedenti. Nell’incisione del<br />

Mattioli […] si rappresenta il giungere del marchingegno verso Dafne e Delfa, poi calato <strong>di</strong>etro le<br />

quinte montuose; non prima che il Dio abbia fatto allontanare a volo uno dei raggi con tanto <strong>di</strong><br />

ospite canoro. Infine Apollo raggiungerà il proscenio per cantare il terzetto <strong>di</strong> prammatica coi<br />

protagonisti.”<br />

Nell’incisione il carro sembra arrivare avanzando in volo dal fondo, verso la platea, dal lato destro<br />

della scena. <strong>La</strong> prevalente incongruenza <strong>tra</strong> questa immagine e le effettive possibilità funzionali del<br />

<strong>di</strong>spositivo è però proprio quella che il carro facesse il suo ingresso dall’alto, essendo il<br />

marchingegno dotato <strong>di</strong> ruote (dunque costretto a scorrere sul pavimento) e probabilmente<br />

introdotto in scena <strong>tra</strong>mite lo srotolamento <strong>di</strong> una fune manovrata dal sottopalco.<br />

Esistevano, al tempo, <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> macchine in grado <strong>di</strong> eseguire un movimento in aria conforme a<br />

quello rappresentato nell’incisione: uno <strong>di</strong> questi era, per esempio, il congegno <strong>di</strong> Venere utilizzato<br />

nel Mercurio e Marte. Esso consisteva in una serie <strong>di</strong> segmenti lignei snodabili appesi al soffitto<br />

che potevano essere issati o calati dalla graticcia, formando <strong>di</strong>fferenti figure <strong>di</strong> nubi nel cielo.<br />

Questo permetteva però solo movimenti verticali e laterali, impedendo invece avanzamenti verso il<br />

proscenio e rendendo pertanto il meccanismo inadeguato alle esigenze <strong>di</strong> scena così come descritte<br />

dalle fonti. Si può quin<strong>di</strong> pensare che, proprio per permettere questo tipo <strong>di</strong> spostamento, sia stata<br />

scelta la “macchina-ombrello”, che procedeva dal fondo scivolando <strong>tra</strong> i telai (che si aprivano<br />

lateralmente) <strong>di</strong>etro i quali era precedentemente nascosta.<br />

Si potrebbe anche pensare, vista la conformazione generale dell’impianto scenico, che il percorso<br />

della stessa avvenisse su una <strong>di</strong>rettrice obliqua, dunque partendo dal lato e arrivando verso il centro,<br />

seguendo il complessivo orientamento prospettico del paesaggio.<br />

Ulteriore elemento <strong>di</strong><br />

incertezza è il fatto che uno<br />

dei raggi si <strong>di</strong>stacchi dalla<br />

macchina “con tanto <strong>di</strong> ospite<br />

canoro”: questo tipo <strong>di</strong><br />

movimento risulta infatti<br />

potenzialmente incompatibile<br />

con le caratteristiche<br />

strutturali dell’or<strong>di</strong>gno.<br />

A prescindere dalla sua<br />

effettiva funzione, esso<br />

ricevette, con buona<br />

probabilità, il medesimo<br />

<strong>tra</strong>ttamento riservato, secondo<br />

le usanze dell’epoca, a<br />

marchingegni simili: una<br />

documentata consuetu<strong>di</strong>ne<br />

scenotecnica consisteva<br />

infatti nel celare i meccanismi<br />

de<strong>gli</strong> ingegni sia con vapori<br />

nebulizzati <strong>di</strong> vario colore,<br />

che con nubi <strong>di</strong>pinte su carta<br />

e cartone, spesso lumeggiate<br />

d’oro per esaltare <strong>gli</strong> effetti<br />

luccicanti ottenuti con dei<br />

lampadari posti alle loro spalle.<br />

www.turindamsreview.unito.it<br />

Figura7 – In alto: macchina de<strong>gli</strong> Amorini (funzionamento simile alla<br />

macchina <strong>di</strong> Venere). In basso: macchina dei seguaci <strong>di</strong> Marte<br />

e macchina de<strong>gli</strong> Amorini stesa per terra

Questa operazione era lasciata per ultima, eseguita al termine dei lavori per via della tendenza del<br />

metallo a scurire in fretta: “Tutti li carri e machine delle deità dovranno esser coperti <strong>di</strong> stagnolo ma<br />

sarà l’ultima cosa perché vien nero” 39 .<br />

Conclusioni<br />

<strong>La</strong> storia della scenografia e della scenotecnica costituisce un terreno impervio ed incerto nel quale<br />

si è costretti ad avanzare a tentoni, in misura sempre maggiore rispetto a quanto si ricerchi in<strong>di</strong>etro<br />

nel tempo. Oltre all’evidente scarsità delle fonti che ci permettano <strong>di</strong> svelare ciò che <strong>di</strong>etro le quinte<br />

segretamente produceva sorpresa e meravi<strong>gli</strong>a, spesso si aggiunge, ed è il nostro caso, l’effettiva<br />

assenza dell’oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />

Si potrebbe <strong>di</strong>re che, se nella storia dell’arte accade <strong>di</strong> rado <strong>di</strong> dover analizzare un’opera andata<br />

perduta - generalmente ci si occupa <strong>di</strong> oggetti tangibili, conservati nel tempo e giunti a noi più o<br />

meno intatti - nella storia della scenografia, arte dell’effimero, questo costituisce invece l’or<strong>di</strong>nario,<br />

essendo consuetu<strong>di</strong>ne lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> capolavori che oggi, sulla scia <strong>di</strong> preziosi ed entusiastici racconti,<br />

possiamo soltanto immaginare.<br />

<strong>La</strong> suddetta carenza <strong>di</strong> fonti e documenti rende <strong>di</strong>fficoltoso un ulteriore approfon<strong>di</strong>mento in merito<br />

allo spettacolo Il favore de<strong>gli</strong> dei. Con<strong>tra</strong>riamente al caso del Mercurio e Marte, infatti, <strong>di</strong> questa<br />

rappresentazione non esistono cronache o testimonianze del pubblico. Anche presso l’Archivio <strong>di</strong><br />

Stato parmense, e più precisamente all’interno del fondo Teatri e spettacoli farnesiani pare non sia<br />

rimasta alcuna <strong>tra</strong>ccia (salvo rari accenni in qualche lettera) che consenta <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>rne <strong>gli</strong><br />

aspetti scenotecnici.<br />

Ora come ora, <strong>tra</strong> tutte le ipotesi plausibili, non è dato <strong>di</strong> escludere del tutto neppure l’evenienza che<br />

questa macchina non sia mai ad<strong>di</strong>rittura esistita e che sia rimasta - come un’idea solo fissata sulla<br />

carta - un progetto incompiuto.<br />

L’impossibilità <strong>di</strong> confermare con prove certe le teorie finora formulate lascia dunque la ricerca<br />

aperta a conferme o smentite, auspicando nuove scoperte ed eventuali sbocchi futuri che allarghino<br />

- anche al <strong>di</strong> là della cerchia de<strong>gli</strong> ‘addetti ai lavori’ - <strong>gli</strong> orizzonti <strong>di</strong> questo campo che racchiude<br />

tuttora in sé avvincenti segreti da scoprire.<br />

Silvia Allocco<br />

39 Reti Luca Plastico bolognese, Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Parma, Teatri e spettacoli, b. 1, mazzo 1, fasc. 19<br />

www.turindamsreview.unito.it