Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere

Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere

Documento 15 maggio 201213_12 5 E - liceo della rovere

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

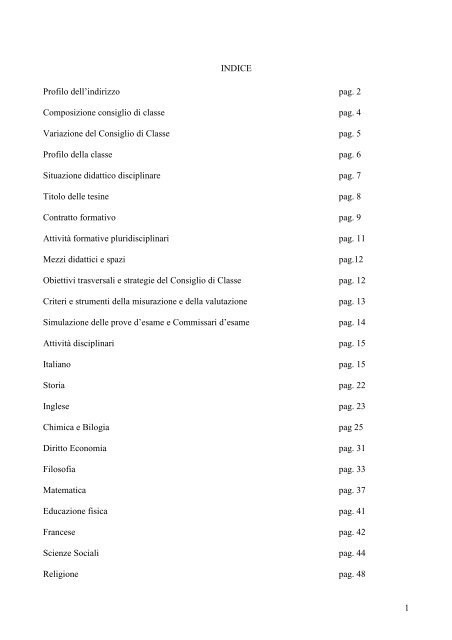

INDICE<br />

Profilo dell’indirizzo pag. 2<br />

Composizione consiglio di classe pag. 4<br />

Variazione del Consiglio di Classe pag. 5<br />

Profilo <strong>della</strong> classe pag. 6<br />

Situazione didattico disciplinare pag. 7<br />

Titolo delle tesine pag. 8<br />

Contratto formativo pag. 9<br />

Attività formative pluridisciplinari pag. 11<br />

Mezzi didattici e spazi<br />

pag.<strong>12</strong><br />

Obiettivi trasversali e strategie del Consiglio di Classe pag. <strong>12</strong><br />

Criteri e strumenti <strong>della</strong> misurazione e <strong>della</strong> valutazione pag. 13<br />

Simulazione delle prove d’esame e Commissari d’esame pag. 14<br />

Attività disciplinari pag. <strong>15</strong><br />

Italiano pag. <strong>15</strong><br />

Storia pag. 22<br />

Inglese pag. 23<br />

Chimica e Bilogia pag 25<br />

Diritto Economia pag. 31<br />

Filosofia pag. 33<br />

Matematica pag. 37<br />

Educazione fisica pag. 41<br />

Francese pag. 42<br />

Scienze Sociali pag. 44<br />

Religione pag. 48<br />

1

_|vxÉ áàtàtÄx ÂZ|âÄ|tÇÉ<br />

WxÄÄt eÉäxÜxÊ<br />

ESAME DI STATO 20<strong>12</strong>/ 2013<br />

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

PREMESSA<br />

Il Consiglio <strong>della</strong> classe 5 a sezione E<br />

- Sulla base <strong>della</strong> programmazione didattico-educativa annuale;<br />

- in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici dell’indirizzo delle scienze sociali;<br />

- nell’ambito delle finalità generali contenute nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato<br />

dal Collegio dei Docenti;<br />

- in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato;<br />

elabora<br />

all’unanimità il presente documento destinato alla Commissione di Esame.<br />

Redatto a conclusione dell’anno scolastico in corso e del quinquennio liceale, esso presenta obiettivi e<br />

contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e strumenti di<br />

valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento<br />

degli esami.<br />

PROFILO DELL’INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI<br />

Il corso di scienze sociali si propone come obiettivo la formazione di un individuo autonomo e<br />

responsabile, in possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico che in quello scientifico,<br />

che gli consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari o di inserirsi con duttilità nel<br />

mondo del lavoro.<br />

Questo corso, nelle sue varie curvature , intende sviluppare la capacità di osservare e analizzare con<br />

mentalità scientifica il mondo reale, individuandone le leggi fondamentali e utilizzando i linguaggi<br />

specifici.<br />

Il corso riserva adeguata attenzione ai contenuti delle discipline umanistiche (italiano, storia,<br />

filosofia, inglese, francese, diritto), nella consapevolezza dell’importanza di tale tradizione,<br />

costantemente analizzata con rigorosa metodologia critica, curando nel contempo le capacità di<br />

relazione e comunicazione.<br />

Obiettivo importante è pertanto sviluppare negli studenti una adeguata sensibilità nell’integrare le<br />

discipline scientifiche con il sapere umanistico. A tal fine l’indirizzo mette in primo piano in tutti<br />

gli ambiti disciplinari il metodo scientifico, inteso come il prodotto storico più rilevante <strong>della</strong><br />

cultura occidentale, indagando criticamente le radici storiche <strong>della</strong> scienza contemporanea, il suo<br />

sviluppo nel corso del tempo, senza trascurare le problematiche etiche che tale processo oggi<br />

implica.<br />

2

L’opzione sanitaria delle scienze sociali è un indirizzo a carattere biologico/sanitario che unisce la<br />

componente educativo/culturale allo sviluppo di una formazione specifica. Le discipline scientifiche<br />

(Fisica, Chimica, Biologia) sono state sviluppate anche con l’ausilio di attività laboratoriali, la<br />

programmazione dei contenuti ha tenuto nella dovuta considerazione gli argomenti dei test di<br />

accesso alle facoltà medico-sanitarie; il curricolo è stato potenziato di 2 ore alla settimana per le<br />

Scienze in tutti i 5 anni scolastici, il che ha consentito (a differenza dell’impianto di base del Liceo<br />

delle scienze sociali) l’introduzione e l’approfondimento <strong>della</strong> Chimica.<br />

L’insegnamento <strong>della</strong> Fisica si è reso possibile potenziando il curricolo di Matematica e Fisica con<br />

l’aggiunta di 1 ora settimanale in terza e quarta.<br />

L’opzione sanitaria dovrebbe offrire agli studenti ,al termine del quinquennio, una solida cultura di<br />

base che consenta un’idonea preparazione a tutte le facoltà universitarie,in particolare ai corsi di<br />

laurea con sbocchi professionali nell’ambito sanitario/ospedaliero.<br />

L’attenzione che il nostro <strong>liceo</strong> pone circa l’approccio che deve essere messo in atto per la<br />

componente sanitaria,riveste un carattere di priorità in ambito di alternanza scuola-lavoro<br />

Il significato dello stage per questo indirizzo può essere sintetizzato in alcuni punti esplicativi:<br />

1) conoscenza del mondo del lavoro e attenzione alle dinamiche organizzativo/istituzionali;<br />

2) attenzione alle relazioni che intercorrono nell’organizzazione sanitaria in merito alle conoscenze<br />

e capacità che devono essere messe in atto;<br />

3) conoscenza diretta delle relazioni che caratterizzano il rapporto paziente malato;<br />

4) attivazione di percorsi che mirino a dare una serie di input e/o dati e conoscenze in merito alle<br />

discipline sanitarie;<br />

5) approccio al mondo complesso dell’istituzione sanitaria al fine di conoscerne le dinamiche<br />

interne.<br />

In particolare per questa classe lo stage è stato organizzato in tre fasi:<br />

A.S. 2010/2011: Progetto: “L’Industria fito-farmaceutica” presso lo Stabilimento<br />

ABOCA di San Sepolcro. Percorsi tematici mirati all’approfondimento e la conoscenza<br />

delle erbe officinali e il loro uso per la cura di malattie.<br />

Tutor Prof.ssa Franca Foresto<br />

Obiettivi specifici:<br />

- conoscenza dei metodi di impiego delle erbe medicinali nell’antica tradizione popolare<br />

- analisi dei diversi processi di trasformazione ai quali sono sottoposte le erbe prima di<br />

diventare dei veri e propri preparati medicinali.<br />

- conoscenza dei diversi mutamenti storici, culturali e tecnologici che hanno caratterizzato la<br />

conoscenza e l’impiego delle piante medicinali.<br />

3

- conoscenza <strong>della</strong> scienza e <strong>della</strong> tecnica erboristica attraverso le diverse tappe: la medicina<br />

popolare, la magia e la stregoneria, la medicina monastica , la prima medicina ufficiale.<br />

A.S. 2011/20<strong>12</strong>: SOCCORSO SICURO (in collaborazione ed attuato grazie alla Croce<br />

Rossa Italiana e professionisti del 118)<br />

Tutor Prof.ssa Franca Foresto<br />

Obiettivi specifici:<br />

- conoscenza di nozioni mediche di base su come intervenire e comportarsi di fronte ad incidenti<br />

accorsi nella vita quotidiana<br />

- conoscenza di pratiche di primo soccorso e rianimazione<br />

A.S. 20<strong>12</strong>/2013 :LA SCUOLA IN OSPEDALE (collaborazione con l’ASL n°2)<br />

Tutor Prof.ssa Laura Bragantini<br />

Obiettivi specifici:<br />

- conoscenza delle istituzioni connesse alla sanità del nostro territorio<br />

- conoscenza dell’organigramma<br />

- analisi delle singole funzioni<br />

- conoscenza del bacino di utenza e diversificazione del servizio<br />

- introduzione agli aspetti chimico-biologici <strong>della</strong> professione e loro ricaduta<br />

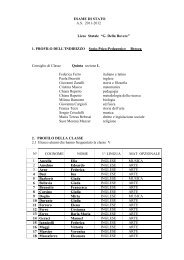

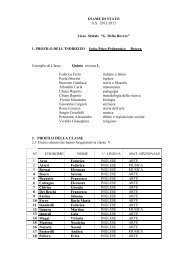

Composizione del Consiglio di Classe<br />

Consiglio di Classe: 5 a Sez. E<br />

Elenco docenti<br />

VIVALDA Silvia Italiano<br />

VIVALDA Silvia Storia<br />

JERI Alessandro Diritto ed Economia<br />

MAIULLARI Patrizia Filosofia<br />

GHIO Maurizio Scienze sociali<br />

BRAGANTINI Laura Chimica e Biologia<br />

MACCO Cristina Matematica<br />

CERRUTI Alessandra Lingua francese<br />

POLVICINO Lia Lingua inglese<br />

ALTOMARE Angela Educazione fisica<br />

VINCALLI Giovanni Religione<br />

Coordinatrice di classe Prof.ssa Silvia Vivalda<br />

Segretaria del Consiglio di classe Prof.ssa Alessandra Cerruti<br />

Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Rosso<br />

4

Variazione nel consiglio di classe<br />

DISCIPLINE ANNI CLASSI<br />

CURRICOLO CORSO III° IV° V°<br />

Italiano 3°- 4° - 5°<br />

Storia 3°- 4° - 5°<br />

Diritto – Economia 3°- 4° - 5°<br />

Filosofia 3°- 4° - 5°<br />

Scienze sociali 3°- 4° - 5° * *<br />

Lingua francese 3°- 4° - 5° *<br />

Lingua inglese 3°- 4° - 5°<br />

Matematica 3°- 4° - 5°<br />

Biologia e Chimica 3°- 4° - 5° *<br />

Educazione fisica 3°- 4° - 5°<br />

Religione 3°- 4° - 5°<br />

L’asterisco indica l’anno in cui vi è stato un cambiamento di docente rispetto all’anno precedente.<br />

5

PROFILO DELLA CLASSE:<br />

Elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V E<br />

1 CAPOZZI Roberta<br />

2 CASARINO Fabio<br />

3 COLANDREA Corrado<br />

4 DAMONTE Ivana<br />

5 FALCO Martina<br />

6 FRANZONE Nicole<br />

7 GIOVINAZZO Giulia<br />

8 GRASSO Chiara<br />

9 GRASSO Laura<br />

10 GRECO Laura<br />

11 GUXHA Xhesika<br />

<strong>12</strong> LESKAJ Xhemile<br />

13 RINALDI Giulia<br />

14 SCARAMELLI Alessia<br />

<strong>15</strong> SECCI Agnese<br />

16 TRAVISI Valentina<br />

17 YMERI Hekuran<br />

VARIAZIONE DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO<br />

Numero complessivo degli studenti candidati all’esame 17<br />

Numero di studenti regolari (per anno di nascita) 13<br />

Numero di ripetenti nel triennio 1<br />

FREQUENZA<br />

La tabella che segue precisa per fasce le percentuali delle ore di assenza calcolate sul numero ufficiale<br />

delle ore di lezione svolte nel periodo compreso fra il 17/09/20<strong>12</strong> ed il 30/04/2013.<br />

1.<br />

Sotto il 9%<br />

5<br />

2.<br />

3.<br />

Dal 9,1%<br />

al 20% 10<br />

Dal 20,1%<br />

al 24,9 % 2<br />

6

SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE<br />

Frequenza Interesse Impegno Capacità/<br />

Competenze<br />

Regolare per<br />

una parte,<br />

saltuaria per<br />

alcuni.<br />

Da buono a<br />

ottimo a<br />

seconda<br />

delle<br />

discipline e<br />

degli<br />

argomenti<br />

trattati<br />

Da regolare a<br />

ottimo a<br />

seconda delle<br />

discipline e<br />

dei singoli<br />

allievi.<br />

Da buone a<br />

ottime, in<br />

relazione ai<br />

singoli allievi.<br />

Partecipazione<br />

al dialogo<br />

educativo<br />

Mediamente da<br />

regolare a buona.<br />

Ottima per talune<br />

discipline.<br />

Risultati<br />

conseguiti<br />

Da<br />

globalmente<br />

sufficienti a<br />

ottimi a<br />

seconda delle<br />

discipline.<br />

Indicatori: saltuario, sufficiente, discreto, regolare, buono, ottimo<br />

Profilo <strong>della</strong> classe<br />

La classe 5E, composta da 14 femmine e da 3 maschi è il risultato <strong>della</strong> selezione avvenuta nel<br />

quinquennio. La situazione di partenza <strong>della</strong> classe risultava nel complesso soddisfacente, pur nella<br />

necessità , per qualche elemento, di consolidare e potenziare le competenze e il metodo di studio.<br />

L’interesse e la partecipazione, che nei trascorsi anni scolastici apparivano alterni e non omogenei ,<br />

sono sensibilmente migliorati ed hanno raggiunto un buon livello, anche se non nella stessa misura<br />

per tutte le discipline; lo studio domestico è apparso tendenzialmente più costante, si sottolinea<br />

l’impegno dimostrato durante lo stage ospedaliero.<br />

Nella classe è venuto ad evidenziarsi un piccolo gruppo di allievi dotato di ottime capacità<br />

intellettive, particolarmente attenti e diligenti, che si fanno apprezzare per l’impegno e il<br />

comportamento maturo e consapevole. Altri alunni si sono distinti per senso di partecipazione attiva<br />

alla vita scolastica ed hanno conseguito, attraverso il potenziamento dell’attenzione, delle capacità<br />

di osservazione, di analisi e di sintesi, un grado di sviluppo apprezzabile sia dal punto di vista<br />

culturale che formale.<br />

Nel complesso la classe, in relazione alla situazione di ingresso, ha conseguito un livello di<br />

preparazione e di formazione adeguato.<br />

I rapporti interni al gruppo classe sono sereni ed improntati alla civile convivenza, anche il rapporto<br />

docenti/alunni, ha raggiunto un buon equilibrio, fondato sul reciproco ascolto e rispetto.<br />

I lavori presentati in sede d’esame sono frutto dell’impegno individuale degli allievi, e solo in parte<br />

sono stati seguiti dagli insegnanti.<br />

7

TITOLO DELLE TESINE<br />

CAPOZZI Roberta PROPAGANDA FASCISTA: IL CONTROLLO DELLE MENTI<br />

CASARINO Fabio L’ACQUA COME RISORSA E FONTE DI VITA<br />

COLANDREA Corrado LA MAFIA E IL SUO SVILUPPO NELLA SOCIETA’ITALIANA<br />

DAMONTE Ivana IL 68 E I GIOVANI D’OGGI<br />

FALCO Martina IL BAMBINO E’ LA FORMA PIU’ PERFETTA DELL’ESSERE UMANO<br />

FRANZONE Nicole L’ASSISTENTE SOCIALE: UNA PROFESSIONE AFFASCINANTE<br />

GIOVINAZZO Giulia VENUTO AL MONDO<br />

GRASSO Chiara UN ADOLESCENZA NEGATA<br />

GRASSO Laura IL PIU’ SOLIDO PIACERE DI QUESTA VITA E’ IL PIACERE VANO DELLE<br />

ILLUSIONI<br />

GRECO Laura L’IMPERO DEL SOL LEVANTE UN MONDO NUOVO<br />

GUXHA Xhesika TRA FAME E DISPERAZIONE…L’IMMIGGRAZIONE<br />

LESKAJ Xhemile MEMORIA E IDENTITA’ CULTURALE NEL RISPETTO DELLA<br />

DIFFERENZA<br />

RINALDI Giulia LA CHIMICA A SERVIZIO DELLA GUERRA<br />

SCARAMELLI Alessia LA SESSUALITA’: LA BASE DI OGNI AZIONE UMANA<br />

SECCI Agnese SOLO CON LO STUDIO DEL PATOLOGICO SI ARRIVA A CAPIRE IL<br />

NORMALE<br />

TRAVISI Valentina IL SOGNO<br />

YMERI Hekuran IL GIAPPONE E L’OCCIDENTE : DUE REALTA’ DIFFERENTI<br />

8

CONTRATTO FORMATIVO<br />

LICEO STATALE “GIULIANO DELLA ROVERE” SAVONA a. s. 20<strong>12</strong>-2013<br />

Gli insegnanti e gli allievi <strong>della</strong> classe 5E del <strong>liceo</strong> delle Scienze Sociali opzione Sanitario<br />

sottoscrivono il seguente Contratto formativo<br />

La scuola si prefigge di:<br />

- Rispondere alle nuove esigenze di formazione poste dallo sviluppo culturale, sociale ed<br />

economico<br />

- Orientare gli studenti per valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini<br />

- Creare un ambiente di lavoro in cui abbiano rilevanza i valori <strong>della</strong> socialità, <strong>della</strong> legalità, <strong>della</strong><br />

cittadinanza e <strong>della</strong> responsabilità.<br />

- Realizzare il successo scolastico mediante il ricorso a metodologie e strumenti adeguati al contesto<br />

<strong>della</strong> classe, quali percorsi individualizzati, attività di recupero e di potenziamento<br />

I docenti s’impegnano a:<br />

- Discutere e condividere con la classe il percorso di lavoro.<br />

- Illustrare le modalità di verifica e di valutazione.<br />

- Correggere tempestivamente le verifiche.<br />

- Rendere nota la valutazione all’interessato registrandola anche sull’apposito libretto .<br />

- Offrire possibilità di recupero e potenziamento.<br />

- Far acquisire efficaci tecniche di studio.<br />

- Aiutare gli studenti a conoscere le proprie risorse e i propri limiti.<br />

- Ascoltare gli alunni in difficoltà, offrendo percorsi il più possibile individualizzati.<br />

- Programmare le attività in modo che gli studenti siano impegnati nella stessa mattinata in una<br />

sola verifica scritta, salvo casi particolari da concordare tra le componenti alunni e docenti.<br />

- Trascrivere sul registro di classe compiti e verifiche.<br />

- Non affrontare nuovi argomenti in caso d’assenze superiori alla metà degli iscritti.<br />

Gli allievi s’impegnano a:<br />

- Conoscere e condividere gli obiettivi da raggiungere.<br />

- Fare proposte relative al percorso didattico.<br />

- Dimostrare attenzione e partecipazione durante le attività didattiche.<br />

- Rispettare il regolamento d’Istituto.<br />

- Mantenere un comportamento disciplinato e corretto.<br />

- Rispettare le persone e le cose.<br />

- Frequentare i corsi di recupero e le attività di potenziamento.<br />

- Evitare i ritardi alla prima ora di lezione<br />

- Utilizzare in modo proficuo l’assemblea di classe, dandosi un regolamento per la discussione,<br />

individuando i problemi del gruppo e redigendo un verbale da consegnare al coordinatore di<br />

classe.<br />

In particolare dal regolamento d’Istituto:<br />

OBBLIGHI<br />

- Frequentare regolarmente le lezioni<br />

- Essere puntuali<br />

- Giustificare le assenze tempestivamente<br />

- Fare i compiti<br />

- Portare il materiale scolastico<br />

- Partecipare alle attività pomeridiane programmate<br />

- Rispettare le scadenze imposte dalle circolari scolastiche<br />

- Rispettare gli orari di ricevimento <strong>della</strong> segreteria<br />

9

DIVIETI<br />

- Danneggiare il materiale e le attrezzature scolastiche<br />

- Uscire dall’aula senza autorizzazione<br />

- Uscire dalla classe durante i cambi dell’ora<br />

- Mangiare in classe al di fuori dell’intervallo<br />

- Fumare a scuola<br />

- Usare il cellulare.<br />

I genitori s’impegnano a:<br />

- Controllare la frequenza alle lezioni<br />

- Giustificare le assenze e i ritardi con sollecitudine tramite l’apposito libretto<br />

- Controllare il libretto dei voti<br />

- Partecipare assiduamente ai colloqui con gli insegnanti<br />

- Stimolare autonomia e senso di responsabilità nello studio.<br />

10

ATTIVITÀ FORMATIVE PLURIDISCIPLINARI<br />

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze,<br />

sono stati offerti agli studenti progetti formativi trasversali e attività extracurriculari, che<br />

hanno fornito ulteriori strumenti e occasioni di impegno e di riflessione. Queste attività,<br />

deliberate dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti, hanno ulteriormente potenziato<br />

la formazione degli allievi, supportandone, tra l’altro, le capacità di orientamento motivato e<br />

consapevole agli studi universitari.<br />

INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE<br />

Tra le varie opportunità dell’offerta formativa del Liceo, la classe ha usufruito delle seguenti:<br />

<br />

Attività di orientamento universitario (Visita ad alcune Facoltà, visita del Campus universitario<br />

di Savona, classe IV).<br />

Visita al Salone di Genova per l'orientamento post diploma (classe V)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Visite d’istruzione (ABOCA di San Sepolcro classe III e Mostra del Museo del Cinema a<br />

Torino, visita a Strasburgo classe IV e Praga classe V) .<br />

Spettacoli teatrali (Programma teatrale per le scuole superiori classi III-IV-V).<br />

Progetto "Giovani e web" in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova (classe<br />

IV)<br />

Progetto “Il manuale di sopravvivenza”, la violenza sulle (classe IV)<br />

Stage estivi (quattro allievi, classe IV)<br />

Stage universitario al Campus di Savona, Facoltà di Scienze Infermieristiche <strong>della</strong> durata di una<br />

settimana (due allievi, classe III Giovinazzo Giulia e Rinaldi Giulia)<br />

Stage alla casa di riposo presso Vado Ligure, “Vada Sabazia” ( quattro allievi partecipanti<br />

classe IV Giovinazzo Giulia, Grasso Laura, Scaramelli Alessia, Capozzi Giulia).<br />

Progetto AVO (classe V, sette allievi partecipanti Franzone Nicole, Giovinazzo Giulia, Grasso<br />

Chiara, Greco Laura, Leskaj Xhemile, Scaramelli Alessia) )<br />

Conferenza sui temi dell’economia sostenibile (classe III)<br />

Conferenza "Ciak si dona" a cura dell'AVIS (classe IV)<br />

Conferenza dell’Associazione Libera (classe IV)<br />

Conferenza con il personale medico e amministrativo <strong>della</strong> RSA "Vada Sabatia" (classe IV)<br />

Conferenza presso il Comune di Savona per la giornata dedicata alla violenza sulle donne<br />

11

MEZZI DIDATTICI E SPAZI<br />

Fonte principale e punto di riferimento costante nello studio di tutte le discipline sono stati i libri di<br />

testo, ma è apparso decisamente importante favorire l’approfondimento delle conoscenze attraverso<br />

la consultazione di altre fonti, purché rispondenti all’organizzazione dei contenuti e all’efficacia<br />

<strong>della</strong> trattazione. Inoltre si è fatto ricorso a sussidi multimediali e ad ulteriore materiale<br />

bibliografico per integrare la conoscenza dei nuclei tematici di <strong>maggio</strong>re interesse o per rispondere<br />

alla curiosità degli allievi più motivati.<br />

Il lavoro è stato svolto prevalentemente in aula. I docenti delle discipline scientifiche hanno anche<br />

operato nei laboratori informatico e scientifico.<br />

Interventi didattici integrativi<br />

Gli interventi didattici integrativi si sono articolati come segue:<br />

- in classe durante il normale svolgimento delle lezioni per gli allievi con lievi difficoltà<br />

- attività guidate dall’insegnante e svolte autonomamente a casa per quegli allievi<br />

con non gravi lacune pregresse;<br />

- attività di recupero pomeridiane per colmare lacune anche pregresse.<br />

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

Obiettivi comportamentali<br />

• Motivazione seria allo studio<br />

• Partecipazione attiva alla vita scolastica<br />

• Capacità di progettazione e realizzazione sul<br />

piano operativo<br />

• Disponibilità alla collaborazione con i<br />

compagni<br />

• Rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto<br />

• Puntualità, precisione, disinvoltura nei rapporti<br />

interpersonali.<br />

Strategie<br />

• Didattica flessibile e volta a sollecitare gli studenti<br />

ad operare scelte consapevoli, responsabili ed<br />

autonome.<br />

• Progettazione di percorsi formativi mirati a<br />

stimolare la ricerca e l’operatività.<br />

Obiettivi cognitivi<br />

• Capacità critiche<br />

• Capacità di analisi ed interpretazione dei testi<br />

• Capacità di connessioni logiche ed<br />

argomentative<br />

• Capacità di utilizzare i linguaggi specifici<br />

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari<br />

• Capacità di rielaborazione e di sintesi<br />

Strategie<br />

• Problem–solving: valorizzazione <strong>della</strong> discussione<br />

e dell’argomentazione attraverso domande di tipo<br />

problematico volte ad incoraggiare la riflessione e<br />

il ragionamento.<br />

• Lezioni frontali, lezioni partecipate, lezionilaboratorio,<br />

lavori di ricerca.<br />

• Attività di riflessione ed esegesi testuali<br />

• Costruzione di percorsi pluridisciplinare<br />

• Invito e guida all’approfondimento critico dei<br />

contenuti curriculari ed extracurriculari<br />

<strong>12</strong>

CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE<br />

Le verifiche scritte sono state organizzate in maniera diversa a seconda delle<br />

discipline, utilizzando prevalentemente la scala di valutazione in decimali. Le<br />

prove scritte sono state articolate in forma più o meno strutturata, alcune simili alle prove d’esame.<br />

All’orale si state oggetto di valutazione sia le interrogazioni che le micro verifiche;sono state tenute<br />

in considerazione ai fini <strong>della</strong> valutazione anche le prove espositive di lavori di ricerca, individuali<br />

o di gruppo, è si è altresì valutata la capacità di intervenire in maniera pertinente e logica in merito<br />

agli argomenti oggetto di discussione.<br />

Punteggio<br />

in decimi<br />

Giudizio<br />

sintetico<br />

Obiettivi realizzati in termini di<br />

conoscenza – competenza - capacità<br />

1 Insufficienza<br />

gravissima<br />

2 Insufficienza<br />

gravissima<br />

3 Insufficienza<br />

grave<br />

Mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi<br />

Completo disinteresse per i percorsi formativi<br />

Assenza di conoscenze e competenze<br />

Scarsa disponibilità all’ascolto<br />

Incapacità di relazionare anche su contenuti di tipo elementare<br />

Conoscenze gravemente lacunose<br />

Gravi incongruenze concettuali<br />

Linguaggio specifico carente<br />

4 Insufficienza Conoscenze lacunose dei contenuti fondamentali<br />

Disordine e confusione concettuali<br />

Difficoltà Espositive<br />

5 Mediocre Conoscenze incomplete e frammentarie o soltanto nozionistiche<br />

Comprensione parziale delle strutture fondamentali<br />

Controllo incerto delle forme linguistiche<br />

6 Sufficiente Conoscenza dei dati fondamentali<br />

Comprensione globale dei contenuti di base<br />

Lessico essenziale<br />

7 Discreto Conoscenze precise ed abbastanza documentate<br />

Competenze analitiche lineari<br />

Linguaggio corretto e generalmente elaborato<br />

8 Buono Conoscenze solide ed approfondite<br />

Capacità di connessione logica<br />

Proprietà ed efficacia espositiva<br />

9 Ottimo Conoscenze organiche e complete<br />

Disinvolte capacità logico - argomentative<br />

Padronanza dei mezzi espressivi<br />

10 Eccellente Pienamente raggiunti tutti gli obiettivi<br />

Livello di apprendimento altamente significativo<br />

13

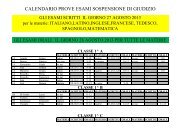

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME<br />

Simulazione <strong>della</strong> prima prova.<br />

È stata effettuata una simulazione di prima prova in data 27 febbraio 2013.<br />

Il testo <strong>della</strong> prova e le griglie di valutazione utilizzate sono inserite negli allegati del documento,<br />

tempo di svolgimento <strong>della</strong> prova 6 ore.<br />

Simulazione <strong>della</strong> seconda prova.<br />

È stata realizzata una simulazione di seconda prova in data 26 marzo 2013.<br />

Il testo <strong>della</strong> prova e le griglie di valutazione utilizzate sono inserite negli allegati del documento,<br />

tempo di svolgimento <strong>della</strong> prova 6 ore.<br />

Simulazione <strong>della</strong> terza prova<br />

Il Consiglio di Classe ha scelto la tipologia B ed ha interpretato la direttiva ministeriale in<br />

relazione alla classe, strutturando la consegna su quattro materie, con due domande aperte e dieci<br />

righe circa di risposta.<br />

E’ stata effettuata in data 20 marzo 2013 una simulazione <strong>della</strong> terza prova d’esame così<br />

strutturata:<br />

MATERIE :Filosofia, Lingua e civiltà inglese, Biochimica, Diritto;<br />

tipologia B tempo massimo di svolgimento <strong>della</strong> prova 2 ore.<br />

Il testo <strong>della</strong> prova è inserito negli allegati del documento.<br />

La seconda simulazione è stata attuata in data 17 aprile così articolata:<br />

MATERIE : Storia, Filosofia, Lingua e civiltà francese, Matematica.<br />

tipologia B tempo massimo di svolgimento <strong>della</strong> prova 2 ore<br />

Il testo <strong>della</strong> prova è inserito negli allegati del documento.<br />

In allegato è riportata la griglia di valutazione utilizzata.<br />

Docente<br />

COMMISSARI D’ESAME INTERNI<br />

Materia__________________<br />

Prof. ssa Silvia Vivalda Italiano e storia<br />

Prof. ssa Laura Bragantini Biologia e chimica<br />

Prof. ssa Lia Polvicino Lingua inglese<br />

14

ATTIVITA' DISCIPLINARI<br />

Prof.ssa Silvia Vivalda<br />

ITALIANO<br />

Ore di lezione effettuate:<br />

Primo quadrimestre: 48 ore<br />

Secondo quadrimestre: 61 ore (presunte fino al 8 giugno)<br />

TESTO IN ADOZIONE : G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria “La letteratura”,<br />

vol. 4 (il Romanticismo), vol. 5 (la Scapigliatura, il Verismo, il Decadentismo), vol. 6<br />

(il primo Novecento e il periodo tra le due guerre), vol. 7 (dal dopoguerra ai nostri giorni),<br />

ed. Paravia<br />

RISULTATI RAGGIUNTI<br />

La classe possiede i contenuti del lavoro svolto in modo non del tutto omogeneo, con differenze<br />

in rapporto alla costanza dell’impegno e alla preparazione pregressa.<br />

Un gruppo di alunni, dotati di buone capacità e motivazione, ha raggiunto risultati buoni, avendo<br />

conseguito una esauriente conoscenza critica dei fenomeni letterari, per il cui apprendimento ha<br />

fatto ricorso, oltre che ai normali strumenti didattici, anche a letture ed approfondimenti<br />

personali. Un ulteriore gruppo, che potremmo definire intermedio, pur non raggiungendo<br />

risultati esaltanti, ha comunque ottenuto una preparazione discreta in ogni aspetto <strong>della</strong> disciplina.<br />

Rimane infine un esiguo numero di alunni che, per poca determinazione e serietà nello studio,<br />

nonché forse per poco interesse o diverse attitudini, ha raggiunto risultati appena accettabili .<br />

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:<br />

CONOSCENZE<br />

● il contesto storico–culturale dei singoli autori proposti, dei movimenti, delle correnti letterarie<br />

● la biografia, le opere, la poetica, l’ideologia, lo stile degli autori<br />

● le caratteristiche dei generi letterari e i modi <strong>della</strong> loro evoluzione<br />

COMPETENZE<br />

● riconoscere gli elementi caratteristici di un testo<br />

● riconoscere lo stile dell’autore<br />

● condurre un’analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, formali, stilistici<br />

● operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, tra opere dello stesso autore, tra opere di<br />

analoga tematica anche se di autori diversi<br />

● competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico-espressive<br />

CAPACITA’<br />

● contestualizzare<br />

● valutare criticamente e rielaborare in modo personale<br />

VERIFICHE E VALUTAZIONE<br />

Le verifiche hanno tenuto conto degli obiettivi e dei contenuti svolti e sono state diversificate nel<br />

corso dell’anno sulla base delle diverse tipologie previste dagli Esami di Stato. Hanno costituito<br />

oggetto di valutazione colloqui individuali, mappe concettuali, analisi testuali, saggi brevi, articoli,<br />

relazioni, recensioni, trattazioni sintetiche, questionari.<br />

<strong>15</strong>

La valutazione è stata espressa con voto numerico <strong>della</strong> scala decimale (3-10).<br />

Articolazione dei contenuti<br />

Due gli ambiti correlati dell’insegnamento: l’Educazione linguistica e lo Studio <strong>della</strong> letteratura<br />

italiana.<br />

Lo studio letterario è avvenuto a partire dalla lettura del “testo” , tessuto ricco di rinvii a serie<br />

storiche, sociali, ideologiche, e terreno fertile anche per la riflessione sulla potenzialità espressiva<br />

<strong>della</strong> lingua; per ogni autore si è ricostruito il profilo biografico ed intellettuale, in rapporto al<br />

contesto storico-culturale.<br />

Nel panorama molto vasto di movimenti ed autori presenti nel programma di quinta, sono state<br />

compiute alcune scelte, finalizzate a portare a conoscenza degli studenti realtà esemplari di<br />

contesti, generi, tendenze.<br />

Si è seguito un percorso fondamentalmente diacronico, ma sono stati segnalati anche percorsi per<br />

generi e temi, anche con la lettura di brani di autori non contemplati nel programma, ma proposti<br />

nella prospettiva dell’intertestualità.<br />

Contestualmente è stato perseguito il consolidamento delle strategie analitiche.<br />

Per quanto attiene all’ educazione linguistica, i contenuti sono stati organizzati in unità didattiche di<br />

lungo periodo che si sono sviluppate per l’intero anno scolastico, sia relativamente alla scrittura, sia<br />

per quanto riguarda l’educazione all’oralità, anche in preparazione alle richieste dell’Esame di<br />

Stato.<br />

Metodi, strumenti e mezzi<br />

Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti<br />

l’esperienza scolastica come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità<br />

individuali. La lezione frontale come introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita<br />

dal coinvolgimento diretto degli allievi nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche,<br />

e in attività autonome di analisi e rielaborazione, in classe e per casa. . Strumenti fondamentali<br />

sono stati i testi in adozione, affiancati da integrazioni antologiche o critiche.<br />

Per le prove orali sono stati adottati i seguenti criteri:<br />

- conoscenza dell’argomento<br />

- capacità di elaborare percorsi pertinenti cogliendo i nessi tematici e operando opportuni<br />

collegamenti<br />

- capacità di commentare e analizzare un testo cogliendone i rapporti col contesto storico –<br />

culturale<br />

- coerenza espositiva e uso del lessico<br />

CONTENUTI<br />

Unità 1<br />

Giacomo Leopardi<br />

Conoscenze: conoscere la vita, la formazione culturale, il rapporto con il nascente movimento romantico in Italia, le<br />

opere principali, l’evoluzione <strong>della</strong> poetica, la concezione del compito dell’intellettuale; conoscere i concetti di “vago” e di<br />

“indefinito”, di pessimismo “storico” e “cosmico”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 4<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

Il pensiero<br />

La natura benigna,<br />

Il pessimismo storico<br />

16

Le opere: i Canti<br />

Le Operette morali<br />

La natura malvagia,<br />

Il pessimismo cosmico<br />

Le Canzoni<br />

Gli idilli<br />

T2 L’infinito,<br />

T6 A Silvia<br />

T8 La quiete dopo la tempesta<br />

T9 Il sabato del villaggio<br />

T11 Il passero solitario<br />

Il ciclo di Aspasia<br />

T13 A se stesso<br />

La Ginestra e l’idea leopardiana di progresso<br />

T14 La ginestra o il fiore del deserto<br />

Le Operette morali e l’«arido vero»<br />

T<strong>15</strong> Dialogo <strong>della</strong> Natura e di un Islandese<br />

Unità 2<br />

Giovanni Verga<br />

Conoscenze: conoscere la vita di Verga, i generi letterari da lui praticati e le principali opere; conoscere l’evoluzione <strong>della</strong><br />

sua poetica e le ragioni ideologiche che lo fanno avvicinare al Verismo; conoscere il significato del termine “Verismo”, la<br />

teoria dell’“impersonalità”e quella dell’eclissi dell’autore, “l’artificio <strong>della</strong> regressione”, lo “straniamento”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 5<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

L’adesione al Verismo<br />

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista<br />

M2 Il discorso indiretto libero,<br />

T2 “Sanità” rusticana e “malattia” cittadina,<br />

L’ideologia verghiana,<br />

Il Verismo di Verga e il Naturalismo zoliano,<br />

Le opere veriste: le novelle Vita dei campi,<br />

T6 Rosso Malpelo,<br />

T7 La lupa<br />

M7 Lo straniamento,<br />

Novelle rusticane,<br />

T14 La roba<br />

Le opere veriste: i romanzi Lettura integrale de "I Malavoglia"<br />

M9 La struttura dell’intreccio<br />

M10 Il tempo e lo spazio nei Malavoglia<br />

Il Mastro-don Gesualdo<br />

T16 La morte di Mastro Don Gesualdo<br />

Unità 3<br />

Il Decadentismo<br />

Conoscenze: conoscere l’origine e il significato del termine “Decadentismo”, le diverse accezioni e i denominatori comuni<br />

che assume a seconda dell’area geografica, gli estremi cronologici, le poetiche dominanti, i temi più frequenti, le opere e<br />

gli esponenti significativi.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

Il Decadentismo Volume 5<br />

L’origine del termine<br />

La poetica<br />

L’estetismo<br />

L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive<br />

I temi e i miti<br />

Decadenza, lussuria e crudeltà, la malattia e la morte, gli eroi<br />

Il «fanciullino» e il superuomo<br />

Baudelaire, il decadente ante Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

litteram<br />

I fiori del male<br />

T1 Corrispondenze<br />

T2 L'albatro<br />

17

Unità 4<br />

Gabriele D’Annunzio<br />

Conoscenze: conoscere la vita di D’Annunzio, la sua partecipazione alla vita politica e culturale del tempo, il suo<br />

rapporto con il pubblico e le leggi del mercato, l’evoluzione <strong>della</strong> sua poetica, i vari generi letterari da lui praticati, le<br />

opere più significative, il significato di “estetismo”, “edonismo”, “superomismo” e “panismo”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 5<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

I romanzi<br />

Il piacere e la crisi dell’estetismo<br />

T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti,<br />

T3 Il programma politico del superuomo da Le vergine delle rocce<br />

Le opere in versi<br />

Alcyone<br />

T7 La sera fiesolana<br />

T9 La pioggia nel pineto<br />

T<strong>12</strong> Nella belletta<br />

T13 I pastori<br />

Unità 5<br />

Giovanni Pascoli<br />

Conoscenze: conoscere la vita di Pascoli, la sua poetica e il significato di “fanciullino”, i temi e le soluzioni formali delle<br />

sue raccolte poetiche, l’ideologia politica.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 5<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

La visione del mondo<br />

La crisi <strong>della</strong> matrice positivistica, i simboli<br />

La poetica<br />

Il fanciullino<br />

L’ideologia politica<br />

L’adesione al socialismo, dal socialismo alla fede umanitaria,la mitizzazione del piccolo<br />

proprietario rurale, Il nazionalismo,<br />

La produzione poetica<br />

I temi <strong>della</strong> poesia pascoliana,Il tema del «nido»,le soluzioni formali<br />

Le raccolte poetiche:<br />

Caratteri generali,<br />

Struttura e contenuto,<br />

Myricae<br />

T3 Arano<br />

T4 X Agosto<br />

T6 L’assiuolo<br />

T7 Novembre<br />

T<strong>12</strong> Italy<br />

I Canti di Castelvecchio<br />

Struttura e contenuto,<br />

T14 Il gelsomino notturno,<br />

Unità 6<br />

Movimenti di avanguardia in Italia e in Europa nel primo Novecento<br />

Conoscenze: conoscere i movimenti di avanguardia che in Italia ed in Europa nei primi anni del Novecento propongono<br />

un rinnovamento non solo artistico, ma anche ideologico e politico; conoscere il significato di “avanguardia”,<br />

“avanguardia storica”, “Futurismo”<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

Il contesto storico Volume 6<br />

Le coordinate,<br />

Lo scenario italiano<br />

La situazione storica e sociale, l’ideologia<br />

Il Futurismo in Italia<br />

Il programma, le innovazioni formali, i manifesti, i protagonisti<br />

Il fondatore: Filippo Tommaso Marinetti<br />

T1 Manifesto del Futurismo<br />

18

T3 Bombardamento<br />

T2 Manifesto tecnico <strong>della</strong> letteratura futurista<br />

Unità 7<br />

Italo Svevo<br />

Conoscenze: conoscere la vita di Svevo, la sua formazione culturale e le sue opere, il significato di “inetto”, “malattia” ,<br />

“psicoanalisi”, “coscienza”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 6<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

I primi romanzi<br />

Una vita,<br />

T1 Le ali del gabbiano,<br />

Senilità,<br />

T3 «Il male avveniva, non veniva commesso»,<br />

L’opera principale<br />

La coscienza di Zeno lettura integrale<br />

La psicoanalisi nella Coscienza di Zeno<br />

Unità 8<br />

Luigi Pirandello<br />

Conoscenze: conoscere la vita di Pirandello, la sua formazione culturale, la visione del mondo e l’evoluzione <strong>della</strong> sua<br />

poetica, la molteplicità dei generi da lui trattati, le innovazioni formali e contenutistiche delle sue opere, il significato di<br />

“umorismo”, “sentimento del contrario”, “vita e forma”, “maschera”, “teatro nel teatro”, “quarta parete”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 6<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

La visione del mondo<br />

La poetica<br />

La produzione poetica e<br />

novellistica<br />

I romanzi<br />

La produzione teatrale<br />

Unità 9<br />

Umberto Saba<br />

Le poesie e le novelle<br />

T3 Ciàula scopre la luna<br />

T10 C’è qualcuno che ride<br />

Il fu Mattia Pascal lettura integrale<br />

Uno, nessuno e centomila<br />

Il «teatro nel teatro»<br />

Sei personaggi in cerca d’autore<br />

Conoscenze: conoscere la vita di Saba, la formazione letteraria, le ragioni dello pseudonimo, la poetica, l’incontro con la<br />

psicoanalisi, l’opera poetica e la produzione in prosa, la struttura del Canzoniere, i temi e le soluzioni formali delle liriche<br />

che ne fanno parte.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 6<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

La produzione poetica: il<br />

Canzoniere<br />

Unità 10<br />

Giuseppe Ungaretti<br />

La struttura,la poetica, i temi principali, le caratteristiche formali<br />

T1 A mia moglie<br />

T2 La capra<br />

T3 Trieste<br />

T5 Mia figlia<br />

T6 Goal<br />

T8 Il teatro degli Artigianelli<br />

T9 Amai<br />

19

Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Ungaretti, la sua poetica, i temi e le soluzioni formali delle sue raccolte, il<br />

programma che sottende Vita di un uomo.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 6<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

La produzione poetica: L’allegria La funzione <strong>della</strong> poesia,l’analogia e la poesia come illuminazione<br />

Gli aspetti formali, le vicende editoriali e il titolo, la struttura e i temi<br />

T2 In memoria<br />

T4Veglia<br />

T5 I fiumi<br />

T6 San Martino del Carso<br />

T10 Soldati<br />

Unità 11<br />

Eugenio Montale<br />

Conoscenze: conoscere la vita e le opere di Montale, l’evoluzione <strong>della</strong> sua poetica, la sua concezione del ruolo<br />

dell’intellettuale e il suo atteggiamento nei confronti <strong>della</strong> società, la poetica degli oggetti e il “correlativo oggettivo”, il<br />

significato <strong>della</strong> formula “male di vivere”.<br />

Struttura<br />

Contenuti<br />

La vita Volume 6<br />

Conoscere l’autore attraverso i dati biografici<br />

La produzione poetica: Ossi di La edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale<br />

seppia<br />

Il titolo e il motivo dell’aridità<br />

La crisi dell’identità, la memoria e l’«indifferenza»<br />

La poetica e le soluzioni stilistiche<br />

T1 I limoni,<br />

T2 Non chiederci la parola,<br />

T3 Meriggiare pallido e assorto,<br />

T4 Spesso il male di vivere ho incontrato<br />

La poetica degli oggetti<br />

Le occasioni<br />

La donna salvifica<br />

T<strong>12</strong> La casa dei doganieri<br />

T13 La primavera hitleriana<br />

La bufera e altro<br />

Unità <strong>12</strong><br />

Opere di narrativa italiana dl novecento<br />

Conoscenze: conoscere la produzione narrativa italiana degli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra<br />

mondiale nelle sue linee generali e alcune opere in particolare; conoscere i dati biografici degli autori considerati;<br />

conoscere il significato di “Neorealismo”.<br />

Struttura<br />

Il contesto storico, politico-sociale e<br />

culturale<br />

Contenuti<br />

Volume 6<br />

Le coordinate<br />

Gli indifferenti<br />

Agostino<br />

La casa in collina<br />

Volume 7<br />

L’autore: Alberto Moravia<br />

Struttura e contenuto delle opere, lettura integrale<br />

L’autore: Cesare Pavese<br />

Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />

20

I sentieri dei nidi di ragno<br />

Il partigiano Jonny<br />

Se questo è un uomo<br />

L’autore: Italo Calvino<br />

Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />

L’autore: Beppe Fenoglio<br />

Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />

L’autore: Primo Levi<br />

Struttura e contenuto dell' opera, lettura integrale<br />

DANTE lettura, analisi e commento dei seguenti canti: del Paradiso: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII.<br />

21

STORIA<br />

Insegnante Silvia Vivalda<br />

La classe ha conseguito un livello di conoscenze, competenze e capacità che si colloca globalmente tra il<br />

discreto e il buono.Un gruppo di studenti si segnala in particolare per profitto, partecipazione attiva alle<br />

lezioni, impegno nello studio e significativi apporti personali. Si è riscontrato un interesse marcato,<br />

soprattutto per la storia del Novecento e per gli argomenti di <strong>maggio</strong>re rilevanza attuale, interesse che si è<br />

sostanziato in una partecipazione attenta e costante e in interventi puntuali, caratterizzati da significativi<br />

apporti critici e personali, che a più riprese hanno occasionato dibattiti collettivi.<br />

Ore effettuate 82 di cui 20 di compresenza<br />

Contenuti disciplinari<br />

MODULO 1: L'Italia tra Ottocento e Novecento<br />

1.Sviluppo e crisi i governi <strong>della</strong> sinistra<br />

2.Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale<br />

3.L'età giolittiana<br />

MODULO 2: La grande guerra e la Rivoluzione russa<br />

1.La prima guerra mondiale<br />

2.La fine <strong>della</strong> guerra. L'Europa ridisegnata<br />

3.La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS<br />

4.La crisi degli imperi coloniali<br />

5.Declino europeo e primato americano<br />

MODULO 3:I regimi totalitari europei<br />

1.L'ascesa del fascismo in Italia<br />

2.La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa<br />

3.La dittatura fascista in Italia<br />

4.La Germania dalla crisi al nazismo<br />

5.L'URSS di Stalin<br />

MODULO 4: La seconda guerra mondiale<br />

1.LHitler aggredisce l'Europa<br />

2.Il mondo in guerra. URSS,USA e Giappone nel conflitto<br />

3.La fine <strong>della</strong> guerra<br />

MODULO 5: Il mondo bipolare<br />

1.Il mondo diviso<br />

2.Le due Europe<br />

3.L'Italia ricostruita<br />

4.Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica<br />

MODULO 6: Colonialismo al tramonto:i nuovi equilibri mondiali<br />

1.Asia e America Latina<br />

2.Africa e Medio Oriente<br />

3.Il sessantotto<br />

MODULO 7: Le grandi potenze tra XX e XXI secolo<br />

1.Lo sviluppo dell'Occidente europeo<br />

2.1989: la caduta del muro<br />

3.La fine dell'Impero sovietico e la crisi del bipolarismo<br />

Testo in adozione: Vivere la storia volume 3, M. Montanari Editore Laterza.<br />

22

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE<br />

Insegnante: Prof. Lia Polvicino<br />

Libro di testo in uso :” New Surfing the world” di M. G. Dandini – ed. Zanichelli<br />

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 20<strong>12</strong>/2013 n. ore 76 ( entro il <strong>15</strong> <strong>maggio</strong>.)<br />

Obiettivi programmati:<br />

-Potenziare le quattro abilità <strong>della</strong> lingua e favorirne le interconnessioni.<br />

-dare completezza e sistematicità al bagaglio linguistico acquisito nei precedenti anni di corso anche<br />

alla luce delle nuove acquisizioni.<br />

-cogliere il senso dei testi orali e scritti<br />

-sostenere conversazioni adeguate per registro, coerenza, coesione e lingua<br />

-ampliare le conoscenze sul mondo anglofono e migliorare le conoscenze linguistiche<br />

Obiettivi conseguiti:<br />

-Comprensione analitica dei testi scritti;<br />

-acquisizione del linguaggio specifico;<br />

-Produzione di testi orali di tipo argomentativo con chiarezza e precisione lessicale;<br />

-Produzione di testi scritti coerenti e funzionali all’obiettivo comunicativo.<br />

Si sottolineano differenze nel raggiungimento di detti obiettivi da parte dei singoli alunni.<br />

Metodologia:<br />

-L’impostazione didattica ha avuto come obiettivo l’acquisizione e il rafforzamento delle abilità di<br />

base seguendo un taglio funzionale-comunicativo.<br />

Circa la produzione orale si è cercato di migliorare la capacità espositiva e di rielaborazione dei<br />

contenuti .<br />

Per quanto riguarda la produzione scritta si sono proposte attività di scrittura diversificata,<br />

specialmente di natura espositiva e argomentativa.<br />

Lo sviluppo delle quattro abilità è stato il più possibile equilibrato alla realtà classe.<br />

Mezzi e strumenti di lavoro:<br />

Ci si è avvalsi del materiale didattico scolastico.<br />

Contenuti:<br />

THE UNITED STATES OF AMERICA.<br />

The Country<br />

Government and politics.<br />

The Presidential elections<br />

The Americans<br />

The Five Regions :<br />

The North East ( New England, the Mid Atlantic States, New York City )<br />

The Midwest<br />

Famous people from the Midwest : Henry Ford<br />

The South<br />

The Southwest<br />

The West ( The Rocky Mountain States, The Pacific Coast States, S.Francisco )<br />

Alaska<br />

Hawaii<br />

23

History<br />

American Indians<br />

The Pilgrim Fathers<br />

The War of Indipendence<br />

The Conquest of the West<br />

The American Civil War<br />

Segregation<br />

Slavery in the Southern States<br />

The Civil Rights Movement:<br />

Martin Luther King , Malcom X<br />

A Land of immigrants<br />

Italian immigrants<br />

The Roaring Twenties<br />

Proibition, Poverty and Segregation<br />

The Wall Street Crash and the Great Depression<br />

President Roosevelt and the New Deal<br />

World War I<br />

World War II<br />

The Fifties<br />

The Cold War<br />

The Vietnam War.<br />

AUSTRALIA<br />

The Island Continent :<br />

geographical features , the climate, major towns<br />

The Government<br />

The Commonwealth<br />

The Aborigines<br />

The Aussies<br />

Ayers Rock<br />

24

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “ G. DELLA ROVERE “ – SAVONA<br />

Anno Scolastico : 20<strong>12</strong>/2013<br />

<strong>Documento</strong> Esame di Stato classe V^E<br />

Materie : CHIMICA E BIOLOGIA-Indirizzo sanitario<br />

Docente : Prof. BRAGANTINI LAURA<br />

La classe ,che conosco solo da quest’anno ,si può suddividere in tre fasce:<br />

a)Alunni/e dotati di buone capacità logico-deduttive, precisi nell’esposizione e che mostrano di<br />

possedere un metodo di lavoro organico ed autonomo, per cui apprendono con velocità e<br />

sicurezza.<br />

b)Altri che, pur non mancando di capacità, si applicano in modo più frammentario e superficiale, o<br />

troppo mnemonico e meccanico, presentando di conseguenza un profitto più saltuario ma comunque<br />

globalmente positivo(è la situazione più diffusa).<br />

c)Un piccolo gruppo , infine, denuncia <strong>maggio</strong>re lentezza nei ritmi d’apprendimento, unita a<br />

difficoltà di esposizione e, in alcuni casi, a mancanza di studio.<br />

.<br />

La frequenza è stata regolare(salvo poche eccezioni).<br />

Non si registrano problemi disciplinari perché tutti gli allievi hanno sempre mostrato un<br />

atteggiamento amichevole,collaborativo e rispettoso nei confronti dell’insegnante.<br />

Nell’impostare l’attività didattica sono partita, oltre che dalla realtà del gruppo classe,<br />

da un’attenta lettura dei teoritest di preparazione alle prove di selezione preliminare delle facoltà di<br />

Medicina e Chirurgia,Odontoiatria,Veterinaria,Logopedia,Fisioterapia ecc.<br />

Globalmente, la classe ha mostrato buona disponibilità nei confronti delle mie discipline;soprattutto<br />

rispetto ai nuovi argomenti trattati in Biologia gli alunni, opportunamente stimolati,hanno dato<br />

prova di crescente interesse. Gran parte <strong>della</strong> classe ha partecipato con regolarità alle lezioni e ha<br />

dato prova di continuità nell’applicazione e nello studio, ma il metodo di lavoro rimane per alcuni<br />

non abbastanza organico ed accurato, per altri ancora troppo mnemonico,superficiale e dispersivo.<br />

Di conseguenza, accanto agli elementi di spicco che presentano un’ottima acquisizione culturale dei<br />

contenuti, accompagnata da soddisfacenti capacità di rielaborazione personale, altri colgono solo in<br />

parte gli aspetti più salienti e significativi delle discipline(in modo particolare per quanto riguarda la<br />

Chimica ) ed operano con difficoltà / solo se guidati collegamenti opportuni fra gli argomenti<br />

proposti. Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti, ma alcuni solo parzialmente: infatti la<br />

fascia più bassa <strong>della</strong> scolaresca presenta ancora un profitto non sempre soddisfacente ;inoltre la<br />

trattazione <strong>della</strong> Chimica organica è stata ridotta per limiti di tempo ed ho ritenuto opportuno<br />

svilupparla,come potenziamento,soltanto con gli alunni più continui nel rendimento.<br />

-CHIMICA:<br />

Per quanto riguarda le finalità del corso di chimica(2 ore settimanali), la programmazione di<br />

questa disciplina, prevista a partire dal triennio, ha richiesto un’attenzione particolare . La<br />

complessità del libro in adozione(“Chimica”di M.Bosia,Ed.Paravia), che richiede particolari<br />

capacità di interpretazione e di sintesi da parte degli alunni e soprattutto conoscenze di base in<br />

campo matematico e fisico, ha comportato una guida costante nella lettura, comprensione e<br />

rielaborazione dei contenuti, mediata dal confronto con altri testi e documenti scientifici;spesso ho<br />

fornito materiale integrativo, vuoi sotto forma di dispense, vuoi curando personalmente la redazione<br />

di appunti e fotocopie.<br />

25

Il lavoro svolto nel corso dell’anno ha cercato di sviluppare un percorso preferenziale, adattato in<br />

sede di C.d.C., e volto al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:<br />

-La comprensione del Metodo Sperimentale : osservare – trarre dalle osservazioni alcune<br />

elementari conclusioni – suddividere ordinatamente in gruppi i fatti ed i fenomeni osservati –<br />

abituarsi alla verifica, sperimentale o indiretta delle ipotesi formulate.<br />

- La crescita culturale,attraverso lo studio dell’apporto che la Chimica ha<br />

dato,storicamente,all’evoluzione del sapere umano.<br />

-Lo sviluppo ed il potenziamento delle capacità logiche e linguistiche.<br />

Per il raggiungimento, almeno parziale, di tali finalità ho ritenuto indispensabili i seguenti obiettivi<br />

cognitivi specifici :<br />

-Acquisire consapevolezza che la gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in<br />

trasformazioni chimiche ed energetiche.<br />

-Recepire che tali trasformazioni sono interpretabili facendo riferimento alla natura ed al<br />

comportamento di molecole, atomi, ioni.<br />

-Correlare denominazione e formule dei composti, riconoscendo che la combinazione degli<br />

atomi è determinata da regole di valenza.<br />

-Correlare la varietà ed il numero elevato delle sostanze organiche con le caratteristiche del<br />

carbonio.<br />

-Riconoscere che il comportamento chimico delle sostanze organiche è determinato dalla<br />

presenza di alcuni gruppi funzionali.<br />

-Descrivere le proprietà chimiche di alcuni composti organici con rilevante interesse<br />

tecnologico o biologico.<br />

Metodi, mezzi, strumenti e spazi di lavoro :Come in tutte le classi ho individuato i principali<br />

contenuti idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati, articolandoli poi in semplici unità<br />

didattiche, segmenti di apprendimento omogeneo.<br />

La trattazione degli argomenti cercava di stimolare nei ragazzi l’osservazione personale e le<br />

capacità riflessive ed analitiche, sollecitando domande, discussioni e dibattiti che facessero luce sui<br />

loro interessi .<br />

La lezione frontale è stata privilegiata, alternandola con letture di articoli e dati statistici,<br />

l’osservazione di plastici, lucidi, fotografie, l’utilizzo di sussidi audiovisivi, tavole schematiche e<br />

materiale di laboratorio.<br />

Strumenti di verifica:le verifiche sono state quanto più possibile frequenti (anche se non<br />

necessariamente esaustive), in modo da accertare, man mano che le U.D. venivano completate, il<br />

livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti proposti.<br />

Il controllo del raggiungimento degli obiettivi ha utilizzato i seguenti strumenti:<br />

a)Verifiche scritte, contenenti : reazioni , quesiti del tipo vero/falso o a scelta multipla, problemi,<br />

quesiti del tipo a completamento, domande a risposta aperta, quesiti del tipo a corrispondenza,.<br />

b)Verifiche orali, sotto forma o di colloquio breve esteso a più soggetti (in modo da evitare un<br />

impiego eccessivo di tempo, la distrazione dei non interrogati, la prevedibilità dell'interrogazione, la<br />

tensione emotiva del singolo) o di interrogazioni programmate, concordate con la classe.<br />

Nella valutazione, espressa in decimi o in quindicesimi, ho considerato i seguenti punti:<br />

-Comprensione del quesito.<br />

-Conoscenza corretta e completa dei contenuti.<br />

-Capacità di collegamento.<br />

-Esposizione, con utilizzo di termini specifici.<br />

-Interesse individuale all’apprendimento<br />

26

Gli obiettivi didattici minimi sono stati i seguenti:<br />

a)conoscenza essenziale dei contenuti previsti nei diversi moduli<br />

b)capacità di sapersi orientare,con l’aiuto dell’insegnante,sulle conoscenze man mano acquisite,in modo<br />

da effettuare gli opportuni collegamenti<br />

c)acquisizione accettabile del lessico specifico<br />

Ho considerato raggiunto il livello minimo se sono stati realizzati tutti e tre gli obiettivi<br />

Contenuti del corso di chimica:<br />

U.D. I – I LEGAMI CHIMICI-(Ripasso ed approfondimento)(settembre/ottobre)<br />

-Energie di legame, potenziale di ionizzazione, affinità per l’elettrone, elettronegatività-Formule di<br />

Lewis- – Legame omeopolare puro e legame dipolare(legame sigma e legame pi greco) – Legame<br />

ionico:struttura reticolare e caratteristiche dei composti ionici – Legame dativo o di<br />

coordinazione:esempio dell’ossigeno come accettore e del cloro come datore – Legame metallico<br />

:reticoli metallici(esempi)-Le leghe–La risonanza-Legame ad elettroni delocalizzati:l’anello del<br />

benzene e dei composti aromatici-Ibridizzazione degli orbitali(sp3,sp2,sp,angoli di legame<br />

corrispondenti)-I legami molecolari:forze di adesione e di coesione- Molecole polari e apolari –<br />

Legame ione-dipolo(l’acqua ed i complessi di solvatazione)-Legame dipolo-dipolo - Dipoli indotti-<br />

Teoria VSEPR e geometria delle molecole(cenno) – Forze di Van der Waals/di London – Legame<br />

(o ponte) H.<br />

U.D.II-SOLUZIONI E LORO PROPRIETA’(approfondimento)(Novembre)<br />

Caratteristiche di un miscuglio omogeneo ed eterogeneo-Soluzioni vere/molecolari(con particolare<br />

riferimento alle soluzioni acquose)-Soluzioni colloidali-Effetto Tyndall-Il processo di<br />

dissoluzione:solubilità e fattori che influenzano la velocità di dissoluzione-Concentrazione(o<br />

titolo)di una soluzione:frazione percentuale,molalità,molarità.-Definizione di elettrolita e di grado<br />

di dissociazione-Dissociazione elettrolitica di acidi ,basi e Sali-Acido e base secondo Arrenhius-<br />

Proprietà colligative delle soluzioni:abbassamento <strong>della</strong> tensione di vapore,innalzamento<br />

ebullioscopio,abbassamento crioscopico,pressione osmotica-Le proprietà colligative di soluzioni<br />

elettrolitiche:calcolo del coefficiente di Van’t Hoff e formule conseguenti-<br />

U.D.III–ENERGIA TERMICA NELLE REAZIONI CHIMICHE(Dicembre)<br />

Sistema chimico e ambiente-Primo principio <strong>della</strong> termodinamica-Reazioni endotermiche e reazioni<br />

esotermiche:la combustione-Una nuova funzione di stato:l’entalpia-Calore di reazione-Legge di<br />

Hess-Il secondo principio <strong>della</strong> termodinamica e la spontaneità delle reazioni:l’entropia ed il<br />

disordine(terzo principio <strong>della</strong> termodinamica)-Energia libera ed equazione di Gibbs-<br />

U.D. IV – LA CINETICA CHIMICA(Gennaio/Febbraio)<br />

Reazioni chimiche:aspetti dinamici-Che cos’è e come si misura la velocità di una reazione-Fattori<br />

che influenzano la velocità delle reazioni:natura e concentrazione dei reagenti,temperatura,stato di<br />

suddivisione dei reagenti solidi-L’energia di attivazione,la teoria delle collisioni,i catalizzatori-<br />

Reazioni irreversibili e reversibili-L’equilibrio chimico: le condizioni di equilibrio e il rendimento<br />

di una reazione-La costante di equilibrio ed il suo significato-Legge dell’azione di massa-La<br />

costante di equilibrio in fase gassosa-Principio dell’equilibrio mobile( Le Chatelier):aggiunta o<br />

sottrazione di componenti,variazione <strong>della</strong> pressione,variazione <strong>della</strong> temperatura-Il prodotto di<br />

solubilità-<br />

U.D. V– L’EQUILIBRIO ACIDO-BASE(Marzo/Aprile)<br />

I limiti <strong>della</strong> teoria di Arrhenius -Reazione di neutralizzazione acido/base - La teoria di Bronsted e<br />

Lowry:coppie acido/base coniugata(esempi)-La teoria di Lewis(esempi)-<br />

27

Le costanti di acidità e di basicità di una soluzione-Relazione fra costante di ionizzazione e forza<br />

dell’acido/<strong>della</strong> base-Prodotto ionico dell’acqua- pH e pOH- Gli indicatori e il punto di viraggio-<br />

L’idrolisi salina(esempi)-Le soluzioni tampone-<br />

U.D.VI– LE REDOX-ELETTROCHIMICA(Maggio)<br />

Ossidazione e riduzione-Calcolo del numero di ossidazione-Reazioni redox e relativo<br />

bilanciamento(esempi)-Reazioni di dismutazione(esempi)-Energia chimica ed energia elettrica:scala<br />

dei potenziali di riduzione-Le soluzioni elettrolitiche,conduttori di seconda specie-Conduttanza<br />

specifica di una soluzione elettrolitica-La pila Daniell-la pila di Volta(cenno)-Il processo di<br />

elettrolisi e le leggi di Faraday-Esempi:elettrolisi dell’acqua,elettrolisi dell’idrato di sodio fuso o in<br />

soluzione acquosa-Applicazioni tecniche dell’elettrolisi: cenni su raffinazione dei<br />

metalli,galvanostegia,elettroforesi.<br />

U.D. VII–CENNI ALLA CHIMICA DEL CARBONIO(Maggio/Giugno)<br />

Particolari caratteristiche del carbonio: tipi di ibridizzazione dell’atomo di carbonio(esempi)-Cenno<br />

agli idrocarburi saturi ed insaturi(alcani,alcheni,alchini)-Il legame ad elettroni delocalizzati:l’anello<br />

del benzene(cenno ai composti aromatici)—Principali gruppi funzionali e classi di composti<br />

organici corrispondenti (cenni) – Isomeria (esempi) -Biomolecole: carboidrati (monosaccaridi,<br />

disaccaridi, polisaccaridi) – lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi) - amminoacidiproteine(struttura<br />

primaria,secondaria,terziaria e quaternaria)-acidi nucleici-<br />

BIOLOGIA(2 ore settimanali)<br />

FINALITA’ DEL CORSO :<br />

Il lavoro che ho svolto nel corso dell’anno si proponeva di sviluppare un percorso preferenziale,<br />

adattato in sede del C.d.C. e volto al conseguimento dei seguenti OBIETTIVI :<br />

a) La consapevolezza del valore delle Scienze quale componente culturale fondamentale per la<br />

lettura e l’interpretazione <strong>della</strong> realtà quotidiana.<br />

b) Il recupero e la sistemazione in un quadro unitario coerente di alcune conoscenze biologiche<br />

precedentemente acquisite (evitando un’eccessiva frammentazione del sapere) .<br />

c) Una valutazione più critica ed autonoma delle informazioni fornite dai mass-media su<br />

argomenti e problemi scientifici.<br />

d) L’acquisizione di un comportamento più consapevole e responsabile nella tutela <strong>della</strong> salute<br />

(propria ed altrui) .<br />

e) Approfondire la conoscenza e la riflessione su alcune caratteristiche specifiche dell’uomo-<br />

Spiegare i meccanismi <strong>della</strong> ereditarietà, con particolare riferimento alla Genetica umana ed<br />

alla Genetica molecolare.<br />

f) Far acquisire la capacità di reperire autonomamente e criticamente informazioni<br />

specifiche consultando fonti opportune..<br />

g) Individuare caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi, ai diversi livelli di organizzazione.<br />

h) Illustrare per sommi capi le classi dei componenti molecolari e macromolecolari che<br />

caratterizzano gli organismi viventi.<br />

i) Far acquisire un lessico specifico sufficientemente corretto, chiaro e preciso<br />

l) Fornire spunti e stimoli per un raccordo con strutture sanitarie e facoltà<br />

paramediche del territorio(anche in relazione allo stage triennale)<br />

Metodi, mezzi, strumenti e spazi di lavoro:vedi programmazione di chimica-<br />

Strumenti di verifica :vedi programmazione di chimica-<br />

28

Contenuti del corso di biologia<br />

U.D.I - GENETICA UMANA ( con richiami alla Genetica classica )(settembre/dicembre)<br />

Genotipo e Fenotipo-.Richiamo agli studi di Mendel.- Cariotipo umano : autosomi ed<br />

eterocromosomi – Cromosomi omologhi ed alleli – Omozigosi ed eterozigosi -<br />

Legge <strong>della</strong> dominanza e <strong>della</strong> recessività. Dominanza incompleta/intermedia ,<br />

dominanza irregolare, codominanza-Ereditarietà poligenica/polifattoriale-<br />

Pleiotropia- – Significato ed importanza <strong>della</strong> meiosi –Aploidia e diploidia,<br />

gametogenesi e determinismo del sesso nella specie umana –- Legge <strong>della</strong><br />

segregazione e dell’assortimento indipendente (richiami a Mendel e Sutton) –<br />

Probabilità applicata a Genetica –Esempi di incroci;quadrato di Punnet– Linkage e<br />

Crossing-over-Mappatura del DNA- – Malattie ereditarie autosomiche, dominanti o<br />

recessive (modalità di trasmissione, esempi : nanismo acondroplastico, morbo di<br />

Bourneville, neurofibromatosi, corea di Hungtington, albinismo, fenilchetonuria,<br />

morbo di Tay-Sachs, anemia mediterranea –La malaria e la superiorità<br />

dell’eterozigote portatore rispetto all’omozigote sano) - Consanguineità –<br />

Esperimenti di Morgan e Bridges- Malattie diaginiche (caratteristiche <strong>della</strong><br />

ereditarietà, esempi: daltonismo, emofilia, distrofia muscolare progressiva tipo<br />

Duchenne, adrenoleucodistrofia.) – Sindromi da non disgiunzione meiotica :<br />

trisomie(sindrome di Down, trisomia D, trisomia E, sindrome di Klynefelter, trisomia<br />

X), monosomie(sindrome di Turner), aberrazioni cromosomiche (delezioni,<br />

traslocazioni) – Ereditarietà dei gruppi sanguigni (Sistema ABO – Sistema Rh) –<br />

Malattia emolitica del neonato – Applicazioni medico-legali dei gruppi<br />

sanguigni(ricerca di paternità)- Analisi prenatali – La gemellarità: gemelli monodizigoti,<br />

frequenza del parto gemellare, gemellarità multipla, gemelli siamesi – Gli<br />

alberi genealogici-Ereditarietà e ambiente-<br />

U.D.II – GENETICA MOLECOLARE E SINTESI PROTEICA (gennaio/marzo)<br />

Struttura di un alfa amminoacido: gruppi funzionali caratteristici- Condensazione di due aa. e<br />

formazione del legame peptidico- Struttura primaria, secondaria, ternaria e quaternaria delle<br />

proteine- Definizione di organismo procariote ed eucariote- Ciclo vitale di una cellula eucariote-<br />

Eterocromatina ed eucromatina- Struttura del DNA(modello di Watson e Crick) : struttura dei<br />

nucleotidi, ponti H e legami fosfodiestere, complementarità delle basi azotate- Possibili spiegazioni<br />

<strong>della</strong> “ridondanza del DNA”- Proteine nucleari(istoniche e non istoniche) associate al DNA degli<br />

Eucarioti e loro significato funzionale- RNA nucleare- Esperimenti che provano come il DNA sia<br />

portatore del codice genetico: Avery, Chase, Chargaff- Duplicazione semiconsevativa del DNA<br />

(ipotesi di Watson e Crick, verifica sperimentale di Meselson e Sthal)- Cenno alle modalità di<br />

azione <strong>della</strong> DNA polimerasi- Duplicazione del DNA virale a catena singola- La trascrizione del<br />

messaggio genetico: sintesi dell’RNA, azione dell’RNA polimerasi (cenno)- Tipi diversi di RNA(<br />

HRNA, messaggero, ribosomiale, transfert) e loro struttura- Messaggeri mono / policistronici-<br />

Traduzione del codice genetico, sintesi proteica e sua regolazione: ribosomi e loro sub-unità;<br />

reticolo endoplasmatico liscio o ruvido, differenziamento funzionale delle proteine sintetizzate dai<br />

polisomi o dai ribosomi associati al reticolo- Meccanismo di crescita <strong>della</strong> catena peptidica in<br />

formazione: sticky points, codice d’inizio( ruolo <strong>della</strong> formilmetionina), codice degenerato e basi<br />

“ballerine”, codici di termine- Manipolazioni post-ribosomiche delle proteine sintetizzate( es.<br />

dell’insulina)- Teoria dell’”un gene,un enzima”(richiamo al concetto di catalisi enzimatica)-<br />

29

Errori innati del metabolismo- Le mutazioni: definizione di de Vries- Mutazioni puntiformi<br />

missense(es.: anemia falciforme)- Mutazioni non-sense, mutazioni somatiche- Agenti mutageni-Le<br />

nuove frontiere <strong>della</strong> genetica:le moderne biotecnologie(l’ingegneria genetica,il DNA<br />

ricombinante,la clonazione,gli organismi transgenici)-<br />

U.D.III- EVOLUZIONE- (aprile/<strong>maggio</strong>)-<br />

Le teorie fissiste e creazioniste: Aristotele e la “Scala Naturae”, Linneo, Cuvier e la teoria delle<br />

catastrofi- Le teorie evolutive prima di Lamarck( Anassimandro, Buffon, E. Darwin)- Lo studio dei<br />

fossili e l’età <strong>della</strong> terra( cenno ai processi di fossilizzazione)- Il finalismo di Lamarck: punti nodali<br />

<strong>della</strong> teoria e suoi limiti- L’attualismo di Hutton, gli studi di William Smith, Lyell e Malthus- Il<br />

viaggio del brigantino Beagle e le osservazioni di Darwin –Capisaldi dell’evoluzionismo:<br />

variabilità, lotta per l’esistenza, selezione naturale- Evoluzione convergente, evoluzione divergente;<br />

fattori che condizionano la speciazione- Un esempio di microevoluzione: Biston Betularia-<br />

Macroevoluzione: prova embriologica del collegamento evolutivo fra le varie classi di Vertebrati;<br />

“fossili viventi”( Dipnoi, Necturus)- Il neodarwinismo e la teoria sintetica dell’evoluzione- Cenno<br />

alla genetica di popolazione( definizione di popolazione e di pool genico,fonti <strong>della</strong> variabilità<br />

genetica la deriva genetica)-<br />

Savona,<strong>15</strong> <strong>maggio</strong> 2013<br />

Laura Bragantini<br />

30

Indirizzo Scienze sociali, Socio-Sanitario<br />

Classe V sez. E A.S. 20<strong>12</strong>/2013<br />

--- PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA ---<br />

GLI ORGANI COSTITUZIONALI<br />

- Il Parlamento<br />

- Il Governo<br />

- Il Presidente <strong>della</strong> Repubblica<br />

- La Magistratura<br />

- La Corte costituzionale<br />

Docente: Prof. Sandro Jeri<br />

DIRITTO<br />

ECONOMIA POLITICA<br />

NOZIONI ECONOMICHE ESSENZIALI RECUPERATE<br />

- I sistemi economici: generalità<br />

- Il sistema economico capitalista<br />

- Il sistema economico collettivista<br />

- Il sistema misto<br />

- L’attività economica<br />

- I soggetti economici<br />

- I fattori <strong>della</strong> produzione<br />

- Il mercato: nozione, il punto di equilibrio<br />

NOZIONI DI MACROECONOMIA<br />

- La Contabilità Nazionale<br />

- Il P.I.L.<br />

- La domanda e l’offerta globali<br />

- keynes<br />

LE POLITICHE ECONOMICHE<br />

- La politica economica<br />

- La spesa pubblica nella teoria keynesiana<br />

- Il finanziamento <strong>della</strong> spesa pubblica<br />

3 – APPROFONDIMENTI (nelle lezioni di compresenza)<br />

31

- La crisi economica mondiale del 1929 e la teoria generale di Keynes<br />

Obbiettivi di apprendimento programmati:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Conoscenza degli aspetti fondamentali e comprensione <strong>della</strong> ratio degli istituti giuridicocostituzionali<br />

ed economici del nostro ordinamento, al fine di utilizzare le nozioni apprese come<br />

strumenti applicabili alle varie e mutevoli situazioni che si presenteranno nella vita quotidiana.<br />

Capacità di cogliere l'evoluzione storica delle regole giuridiche in rapporto all'evoluzione <strong>della</strong><br />

società.<br />

Capacità di individuare la rilevanza giuridica di fatti ed atti <strong>della</strong> vita quotidiana e delle diverse<br />

formazioni operanti <strong>della</strong> società.<br />

Capacità di consultare le fonti di cognizione del diritto.<br />

Capacità di esporre con un linguaggio tecnico-giuridico i concetti appresi.<br />

Metodologia:<br />

Lezione frontale integrata con procedure atte a favorire l'intervento dei singoli componenti <strong>della</strong><br />

classe, sia attraverso la rappresentazione di esperienze individuali, familiari e scolastiche<br />