Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...

Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...

Sexuelle Selektion nach Eberle & Fichtel 1.pdf - Helmholtz ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Sexuelle</strong> <strong>Selektion</strong> und die Evolution von Paarungssystemen bei Primaten <strong>Eberle</strong> & <strong>Fichtel</strong>, PdN-BioS 3/58<br />

Online-Ergänzungen (Ebene(n) von <strong>Selektion</strong>, Komponenten von Sozialsystemen, Literatur)<br />

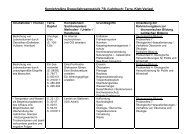

Komponenten von Sozialsystemen: Soziale Organisation - Soziale Struktur - Paarungssysteme<br />

Soziale Organisation<br />

Solitär. Solitär wird fälschlicherweise oft<br />

gleichgesetzt mit 'nicht sozial', bedeutet aber<br />

nur 'überwiegend nicht assoziiert'. Wenn adulte<br />

Individuen während ihrer Aktivitätsphase nicht<br />

permanent mit Artgenossen assoziiert sind und<br />

ihre Bewegungen nicht direkt mit anderen<br />

koordinieren, werden sie als einzelgängerisch<br />

oder solitär bezeichnet. Die Mehrzahl aller<br />

Tierarten ist solitär, aber nur ca. ein Viertel der<br />

Primatenarten, wobei diese alle bis auf eine<br />

(Orang-Utan, Pongo) zu den Strepsirrhini<br />

gehören und <strong>nach</strong>taktiv sind.<br />

Paarlebend. Die kleinste soziale Einheit bilden<br />

ein adultes Männchen und ein adultes<br />

Weibchen, die ihre Aktivitäten miteinander<br />

koordinieren. Paarlebende Säuger bilden die<br />

Ausnahme. Verhältnismäßig viele dieser Arten<br />

finden sich aus noch nicht befriedigend<br />

erklärten Gründen unter den Lemuren. Es ist<br />

wichtig, zwischen paarlebend und Monogamie<br />

zu unterscheiden, da es bei vielen paarlebenden<br />

Arten regelmäßig zu Kopulationen außerhalb<br />

des Paarverbundes kommt. Aufgrund der<br />

unterschiedlichen potentiellen Reproduktionsraten<br />

der Geschlechter ist Paarleben vor allem<br />

aus Sicht der Männchen erklärungsbedürftig.<br />

Um die Frage <strong>nach</strong> den selektiven Zwängen,<br />

die ein Leben in Paaren begünstigen, zu<br />

beantworten, wurden mehrere Hypothesen<br />

postuliert. Die wichtigste nimmt an, dass<br />

elterliche Fürsorge beider Paarpartner für das<br />

Überleben des Nachwuchses essentiell ist.<br />

Leben in Gruppen. Arten, bei denen drei oder<br />

mehr adulte Individuen permanent assoziiert<br />

sind, werden als gruppenlebend bezeichnet.<br />

Die Größe von Gruppen bei Primaten reicht<br />

von drei Tieren bis zu (stark substrukturierten)<br />

Verbänden von mehreren hundert Individuen.<br />

Die sexuellen Strategien von Männchen und<br />

Weibchen können neben der Gruppengröße<br />

auch einen Einfluss auf die Zusammensetzung<br />

einer Gruppe haben. Die Frage, ob eine Gruppe<br />

ein oder mehrere Männchen enthält, ist von<br />

grundlegender Bedeutung für die Fortpflanzungsstrategien<br />

beider Geschlechter.<br />

Männchen in bisexuellen Gruppen sollten<br />

daran interessiert sein, den Zugang zu<br />

Weibchen mit möglichst wenigen Rivalen<br />

teilen zu müssen. Weibchen können aber ein<br />

Interesse daran haben, mehr Männchen in der<br />

Gruppe zu Auswahl zu haben, als für die<br />

Männchen optimal ist. Die Zusammensetzung<br />

von Primatengruppen ist entsprechend<br />

dynamisch. Das sekundäre Geschlechterverhältnis<br />

vieler Gruppen ist jedoch zu den<br />

Weibchen hin verschoben und Haremsgruppen<br />

mit nur einem Männchen, bei unterschiedlicher<br />

Anzahl von Weibchen, sind nicht selten (Abb.<br />

2). Bei Lemuren findet man, bis dato ebenfalls<br />

aus noch nicht befriedigend erklärten Gründen,<br />

verhältnismäßig viele gruppenlebende Arten<br />

mit einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis,<br />

welches aber nicht notwendigerweise<br />

einhergeht mit einem ausgeglichenen<br />

Fortpflanzungserfolg, trotz fehlendem Sexualdimorphismus<br />

(Lemur-Syndrome, [25]). Bei<br />

manchen Primatenarten, bei denen Männchen<br />

Gruppen von Weibchen monopolisieren,<br />

können sich 'überzählige' Männchen zu<br />

Junggesellen-Gruppen zusammen schließen.<br />

Soziale Struktur<br />

Die sozialen Strukturen der Primatengemeinschaften<br />

sind außerordentlich vielfältig.<br />

Bei solitären Arten gibt es naturgemäß wenig<br />

soziale Interaktionen, die darüber hinaus wenig<br />

untersucht sind (alle bis auf eine Art sind<br />

<strong>nach</strong>taktiv). Während bei paarlebenden Arten<br />

die Interaktionen hauptsächlich auf die<br />

Paarpartner beschränkt sind, kann besonders in<br />

Gruppen eine intensive reziproke Kommunikation<br />

zwischen den Individuen stattfinden und<br />

ihre Mitglieder stehen häufig in Kooperations-<br />

und Dominanzbeziehungen zueinander. Eine<br />

Besonderheit innerhalb der Primaten betrifft<br />

die sozialen Strukturen der Lemuren besonders<br />

im Vergleich zu jenen der haplorrhinen<br />

Primaten. Lemuren zeichnen sich durch<br />

kleinere Gruppen und durch wenig oder<br />

diffusere Dominanzbeziehungen aus. Eine<br />

spezielle Form von mehreren dyadischen<br />

Beziehungen zwischen bestimmten Männchen<br />

und Weibchen innerhalb einer einzigen Gruppe<br />

findet sich bei Rotstirnmakis (Eulemur fulvus<br />

rufus). Bei Lemuren finden sich zudem<br />

Gruppen mit viel mehr Männchen, während es<br />

keine Haremgruppen gibt. Auf der anderen<br />

Seite findet sich eine verhältnismäßig hohe<br />

Aggression unter den Weibchen und Weibchen<br />

dominieren fast durchgehend die Männchen.<br />

4