Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di

Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di

Studie: Leiharbeit und Ausgliederung in diakonischen ... - Ver.di

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

www.boeckler.de –Mai 2012<br />

Copyright Hans-Böckler-Stiftung<br />

He<strong>in</strong>z-Jürgen Dahme, Gertrud Kühnle<strong>in</strong>, Anna Stefaniak, Norbert Wohlfahrt<br />

<strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgliederung</strong> <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialunternehmen: Der "Dritte<br />

Weg" zwischen normativem Anspruch <strong>und</strong> sozialwirtschaftlicher Realität<br />

Abschlussbericht<br />

Auf e<strong>in</strong>en Blick…<br />

Zentrales Ergebnis der <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> ist <strong>di</strong>e Erkenntnis, dass Ausgründungen <strong>in</strong> der Diakonie<br />

flächendeckend <strong>und</strong> <strong>in</strong> den vielfältigsten Formen betrieben wird.<br />

Die Ausgründungspraxis <strong>di</strong>ent der Flexibilisierung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>und</strong><br />

der Senkung von Arbeitskosten.<br />

Die Zuordnung ausgegründeter Betriebe zum Diakonischen Werk ist unklar<br />

<strong>und</strong> une<strong>in</strong>heitlich.<br />

Die Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> <strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> E<strong>in</strong>richtungen ist übliche Praxis.<br />

E<strong>in</strong>ige <strong>di</strong>akonische Sozialunternehmen unterhalten eigene <strong>Leiharbeit</strong>sunternehmen.<br />

Anders als <strong>Ausgliederung</strong>en ist „ersetzende“ <strong>Leiharbeit</strong> aber ke<strong>in</strong><br />

flächendeckendes Phänomen. Zudem hat ihre Bedeutung abgenommen.<br />

Hervorzuheben s<strong>in</strong>d weitere vom Dritten Weg abweichende Formen der Arbeitsgestaltung:<br />

<strong>di</strong>e Nutzung von e<strong>in</strong>seitig durch den Arbeitgeber festgelegte<br />

Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen bei e<strong>in</strong>igen Fachverbänden, E<strong>in</strong>zelarbeitsverträge als Instrument<br />

unternehmerischer Lohnkostensenkung <strong>und</strong> <strong>di</strong>e unterschiedlichen<br />

landeskirchlichen Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien, <strong>di</strong>e je nach Satzung auch <strong>in</strong> anderen<br />

landeskirchlichen Diakonien genutzt werden können.<br />

Normatives Postulat <strong>und</strong> Empirie des Dritten Wegs weichen strukturell vone<strong>in</strong>ander<br />

ab.

<strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgliederung</strong><br />

<strong>in</strong> <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialunternehmen:<br />

Der "Dritte Weg" zwischen normativem Anspruch <strong>und</strong><br />

He<strong>in</strong>z-Jürgen Dahme<br />

Gertrud Kühnle<strong>in</strong><br />

Anna Stefaniak<br />

Norbert Wohlfahrt<br />

sozialwirtschaftlicher Realität<br />

Abschlussbericht e<strong>in</strong>es Forschungsprojektes im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf<br />

Bochum-Dortm<strong>und</strong>-Magdeburg, Mai 2012<br />

1

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorbemerkung<br />

1. Der "Dritte Weg": Konzept <strong>und</strong> Entwicklung 7<br />

1.1 Besonderheiten des Arbeitsrechts <strong>in</strong> kirchlichen Sozialverbänden: Der "Dritte Weg" 7<br />

1.2 Zur theologischen Legitimierung der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" 8<br />

1.3 Die Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts: der <strong>Ver</strong>such, der Erosion des<br />

"Dritten Weges" entgegen zu wirken<br />

14<br />

1.4 Die AVR Diakonie im Überblick 17<br />

2. Die Ökonomisierung des Sozialsektors <strong>und</strong> ihre Folgen für <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>heit des "Dritten Wegs 21<br />

2.1 Satzungen landeskirchlicher Diakonien im Überblick 21<br />

2.2 Die Ökonomisierung des Sozialsektors: Folgen für <strong>di</strong>akonische Sozialunternehmen 24<br />

2.2.1 Geschäftsfeldpolitik 25<br />

2.2.2 Trägerkonzentration <strong>und</strong> Aufgabe des Territorialpr<strong>in</strong>zips 25<br />

2.2.3 <strong>Ausgliederung</strong> 26<br />

2.2.4 Nutzung von <strong>Leiharbeit</strong> 27<br />

3. Zur gegenwärtigen Situation <strong>in</strong> den Diakonischen Werken der Landeskirchen –<br />

Ergebnisse empirischer Erhebungen<br />

33<br />

3.1 Diakonisches Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe 33<br />

3.2 Diakonie <strong>in</strong> Niedersachsen 35<br />

3.3 Diakonie Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz 38<br />

3.4 Diakonisches Werk Schleswig-Holste<strong>in</strong> 40<br />

3.5 Diakonisches Werk Württemberg (DWW) 43<br />

3.6 Das Diakonische Werk Bayern 49<br />

3.7 Die Anwendung des Ersten Weges bei <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Fachverbänden: das Beispiel<br />

Christliches Jugenddorf Deutschland (CJD)<br />

52<br />

4. Fallstu<strong>di</strong>e: Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland . Durch Personalkostenmanagement <strong>und</strong><br />

Ausgründungen auf dem Weg zum Sozialwirtschafts-Champion<br />

56<br />

4.1 Zur Lage der Kirche <strong>und</strong> Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland 56<br />

4.2 Zur Lage der Diakonie <strong>in</strong> der DDR <strong>und</strong> zum Zeitpunkt der Wiedervere<strong>in</strong>igung 60<br />

4.3 Sozialwirtschaftliche Bedeutung der Diakonie <strong>in</strong> Ostdeutschland 63<br />

4.4 Ausgründungen <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong>: Instrumente der Kostenmanagements 72<br />

4.4.1 Ausgründungen: Servicegesellschaften <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> 72<br />

4.4.2 Die AVR als Instrument des Kostenmanagements 80<br />

4.4.3 Schlussbemerkung 85<br />

2

5. Argumentationen gegen e<strong>in</strong>en „Tarifvertrag Soziales“ 86<br />

6. Fazit <strong>und</strong> Ausblick 89<br />

7. Forschungsperspektiven 97<br />

Anhang 99<br />

I. Ergebnisse e<strong>in</strong>er Befragung von Mitarbeitervertretungen zu <strong>Ausgliederung</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong><br />

II. Lohndump<strong>in</strong>g <strong>in</strong> der Diakonie? Zur Bezahlung der Mitarbeitenden.<br />

Ergebnisse e<strong>in</strong>er Umfrage<br />

III. Beispiel: Arbeitsvertrag<br />

IV. Übersichtskarte: Tarife <strong>in</strong> der Diakonie<br />

3

Vorbemerkung<br />

Die Durchsetzung e<strong>in</strong>er Sozialwirtschaft im tra<strong>di</strong>tionell subsi<strong>di</strong>är-korporatistisch ausgestalteten<br />

Sozialsystem <strong>in</strong> Deutschland hat seit Anfang der 1990er Jahre zu e<strong>in</strong>er gr<strong>und</strong>legenden<br />

<strong>Ver</strong>änderung der Produktion sozialer Dienste geführt. In Folge dessen haben sich aus geme<strong>in</strong>nützigen<br />

Hilfsorganisationen Sozialunternehmen entwickelt, <strong>di</strong>e nach betriebswirtschaftlich<br />

def<strong>in</strong>ierten Zielsetzungen ihre Leistungen erstellen <strong>und</strong> dabei Rationalitätskriterien folgen, <strong>di</strong>e<br />

sich <strong>in</strong> immer stärkerem Maße angleichen.“ Structure follows function“ - so hat es e<strong>in</strong> katholischer<br />

Geschäftsführer e<strong>in</strong>es Diözesan- Caritasverbandes e<strong>in</strong>mal ausgedrückt, <strong>und</strong> <strong>di</strong>eser<br />

Tatbestand kennzeichnet <strong>di</strong>e ökonomische Wirklichkeit der Sozialwirtschaft. Zugleich ist mit<br />

den veränderten Ref<strong>in</strong>anzierungsbed<strong>in</strong>gungen im Sozialsektor der Kostendruck <strong>in</strong> den letzten<br />

Jahren immer größer geworden <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Unternehmen haben darauf mit umfassenden Rationalisierungen<br />

<strong>und</strong> Kostensenkungsprogrammen geantwortet, <strong>di</strong>e <strong>in</strong>sbesondere den Personalbereich<br />

betreffen. Tarifliche Aus<strong>di</strong>fferenzierung, <strong>Ausgliederung</strong>en, <strong>di</strong>e Nutzung von Arbeitnehmerüberlassung,<br />

Schaffung von Niedriglohnbereichen usw. s<strong>in</strong>d flächendeckend anzutreffende<br />

Ersche<strong>in</strong>ungsformen e<strong>in</strong>er sich ökonomisierenden Landschaft von Leistungserbr<strong>in</strong>gern,<br />

<strong>di</strong>e im Wettbewerb um Aufträge der Kommunen, der Agenturen für Arbeit oder anderer Kostenträger<br />

stehen <strong>und</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Wettbewerb bestehen wollen.<br />

Die Kirchen <strong>und</strong> ihre Wohlfahrtsverbände s<strong>in</strong>d von den o.g. Entwicklungen nicht ausgenommen.<br />

Auch <strong>in</strong> den kirchlichen Sozialunternehmen wird nach betriebswirtschaftlichen Notwen<strong>di</strong>gkeiten<br />

gehandelt <strong>und</strong> deshalb steht Personalkostensenkung weit oben auf der Agenda<br />

der Sozialunternehmen. Vor allem <strong>di</strong>e Diakonie hat <strong>in</strong> den vergangenen Jahren <strong>di</strong>e Möglichkeiten,<br />

<strong>di</strong>e <strong>di</strong>e kirchliche Sonderstellung im Arbeitsrecht, der sog. "Dritte Weg" zur Beschreitung<br />

von Sonderwegen bietet, offensiv genutzt <strong>und</strong> sich im Rahmen der verschiedenen Landeskirchen<br />

unterschiedliche Möglichkeiten e<strong>in</strong>er flexiblen Personalpolitik eröffnet. Die Ergebnisse<br />

der explorativen <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> zeigen, dass normatives Postulat <strong>und</strong> Empirie des "Dritten<br />

Weges" stark vone<strong>in</strong>ander abweichen, <strong>und</strong> dass <strong>di</strong>ese Abweichungen sich eben der betriebswirtschaftlichen<br />

Logik e<strong>in</strong>es ökonomisierten Sozialsektors verdanken, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong> Konzept wie<br />

das der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft", sofern es normativen Pr<strong>in</strong>zipien folgt, von <strong>in</strong>nen heraus zerstören<br />

<strong>und</strong> ad absurdum führen. Der derzeit zu beobachtende Druck der verfassten Kirche, das<br />

System des "Dritten Wegs" trotz der offensichtlichen Widersprüchlichkeiten weiterh<strong>in</strong> aufrecht<br />

erhalten zu wollen, verdankt sich Überlegungen, <strong>di</strong>e mit der Realität e<strong>in</strong>es zunehmend<br />

4

vom Gegensatz zwischen Arbeitnehmern <strong>und</strong> Arbeitgebern geprägten <strong>und</strong> unter steigendem<br />

Wettbewerb stehenden Wirtschaftsbereichs wenig zu tun haben.<br />

Metho<strong>di</strong>sches Vorgehen<br />

Die nachfolgenden Darstellungen zur Empirie des "Dritten Wegs" basieren auf verschiedenen<br />

metho<strong>di</strong>schen Schritten:<br />

‐<br />

Dokumentenanalyse (Auswertung von Geschäftsberichten, Statistiken);<br />

‐ qualitative Befragung von Mitarbeitervertretungen <strong>in</strong> allen landeskirchlichen Diakonischen<br />

Werken;<br />

‐ halbstandar<strong>di</strong>sierte schriftliche Befragung von Mitarbeitervertretungen (b<strong>und</strong>esweit);<br />

‐ qualitative Interviews mit ausgewählten <strong>Ver</strong>tretern der verfassten Diakonie.<br />

Insgesamt wurden im Rahmen der <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> ca. 40 qualitative Expertengespräche durchgeführt.<br />

Die schriftliche Befragung von Mitarbeitervertretungen fand im Zeitraum August 2011 bis<br />

Februar 2012 b<strong>und</strong>esweit <strong>in</strong> 299 E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie mit zusammen 15.885 Beschäftigten<br />

statt. Die Befragung erhebt <strong>di</strong>e Sicht der Mitarbeitervertretungen auf <strong>di</strong>e betriebliche<br />

Realität. Die beabsichtigte Parallelbefragung der Geschäftsführungsebene war wegen zu ger<strong>in</strong>ger<br />

Beteiligung nicht umsetzbar. Die Ergebnisse <strong>di</strong>eser <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> verdeutlichen somit<br />

ausschnitthaft Entwicklungen <strong>in</strong> der <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Sozialwirtschaft anhand der Wahrnehmung<br />

betrieblicher Interessenvertretungen.<br />

Die Untersuchung ersetzt ke<strong>in</strong>e Gesamt- bzw. Repräsentativerhebung. Sie liefert jedoch als<br />

explorative <strong>Stu<strong>di</strong>e</strong> H<strong>in</strong>weise auf Umfang <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>breitung von Praxen der Ausgründung <strong>und</strong><br />

<strong>Leiharbeit</strong>, <strong>di</strong>e auch <strong>in</strong> den qualitativen Interviews bestätigt wurden.<br />

Die Durchführung der von der Synode der EKD im November 2011 geforderten Gesamterhebung<br />

über <strong>di</strong>e Praxis von Ausgründung <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> <strong>in</strong> der Diakonie scheitert bislang an<br />

gegensätzlichen Interessen des Diakonischen Werkes der EKD als Spitzenverband der Diakonie<br />

<strong>und</strong> dem <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) als Arbeitgeberverband<br />

<strong>in</strong> der Diakonie. Unsere Ergebnisse liefern H<strong>in</strong>weise darauf, wie fortgeschritten <strong>di</strong>e Praxis<br />

von Ausgründungen <strong>in</strong> der Diakonie bereits ist <strong>und</strong> welche Bereiche hiervon i.d.R. betroffen<br />

s<strong>in</strong>d. Sie zeigen gleichzeitig <strong>di</strong>e Notwen<strong>di</strong>gkeit e<strong>in</strong>er umfassenden Repräsentativerhebung<br />

an.<br />

5

Die Fallstu<strong>di</strong>en beruhen auf e<strong>in</strong>er Komb<strong>in</strong>ation unterschiedlicher Methoden (Expertengespräche,<br />

Dokumentenanalyse, Gruppengespräche). Wir möchten uns bei allen Gesprächspartner<strong>in</strong>nen<br />

<strong>und</strong> Gesprächspartnern für <strong>di</strong>e f<strong>und</strong>ierten <strong>und</strong> <strong>in</strong> jeder H<strong>in</strong>sicht <strong>in</strong>formativen Gespräche<br />

bedanken.<br />

6

1. Der "Dritte Weg": Konzept <strong>und</strong> Entwicklung<br />

1.1 Besonderheiten des Arbeitsrechts <strong>in</strong> kirchlichen Sozialverbänden: Der "Dritte Weg"<br />

Kirche <strong>und</strong> Diakonie nehmen im Arbeitsrecht <strong>und</strong> <strong>in</strong> den Arbeitsbeziehungen seit den 1950er-<br />

Jahren <strong>in</strong> Deutschland e<strong>in</strong>e Sonderstellung bzw. Sonderpraxis e<strong>in</strong>. 1 Im Bereich der Kirchen<br />

wie <strong>in</strong> ihren karitativen <strong>und</strong> erzieherischen E<strong>in</strong>richtungen f<strong>in</strong>den das staatliche Betriebsver-<br />

fassungsrecht <strong>und</strong> das Personalvertretungsrecht ke<strong>in</strong>e Anwendung (§118 Abs. 2 BtrVG, §112<br />

BPersVG). Auf der überbetrieblichen Ebene der Regulierung allgeme<strong>in</strong>er Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />

s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>e Kirchen von der Geltung des Tarifvertragsgesetzes zwar nicht ausgenommen, sie<br />

schließen aber bis auf wenige Ausnahmen ke<strong>in</strong>e Tarifverträge mit den Gewerkschaften ab.<br />

Die Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der kirchlich Beschäftigten werden <strong>in</strong> "Arbeitsrechtlichen Kommissionen"<br />

beschlossen.<br />

Diese Sonderstellung wird im kirchlichen Diskurs als "Dritter Weg" bezeichnet. Als "erster<br />

Weg" gilt <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Zusammenhang <strong>di</strong>e Festlegung von Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen durch e<strong>in</strong>seitige<br />

Setzung der Arbeitgeber ohne Beteiligung von Arbeitnehmern; <strong>Ver</strong>handlungen <strong>und</strong> Arbeits-<br />

kampfmaßnahmen zwischen Arbeitgebern <strong>und</strong> Gewerkschaften über den Abschluss von Ta-<br />

rifverträgen werden der "zweite Weg" genannt. Durch <strong>di</strong>ese Bezeichnungen soll e<strong>in</strong> Selbst-<br />

verständnis zum Ausdruck gebracht werden, nach dem im "Dritten Weg" "Dienstgeber" <strong>und</strong><br />

"Dienstnehmer" e<strong>in</strong>e besondere Geme<strong>in</strong>schaft bilden, <strong>di</strong>e als "kirchliche Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />

Arbeitskampfmaßnahmen als Mittel der Konfliktregulierung ausschließt.<br />

Auf der rechtlichen Ebene wird <strong>di</strong>e Sonderstellung mit <strong>Ver</strong>weis auf <strong>di</strong>e im Gr<strong>und</strong>gesetz Art.<br />

140 <strong>in</strong>korporierten "Kirchenartikel" (Art. 136-139 <strong>und</strong> 141 der Weimarer Reichsverfassung)<br />

gerechtfertigt. Das <strong>in</strong> Art. 137 Abs. 3 WRV niedergelegte Recht jeder Religionsgesellschaft<br />

<strong>und</strong> weltanschaulichen <strong>Ver</strong>e<strong>in</strong>igung ihre Angelegenheiten selbstän<strong>di</strong>g zu ordnen <strong>und</strong> zu ver-<br />

walten, wird so ausgelegt, dass zu den eigenen Angelegenheiten auch <strong>di</strong>e Gestaltung <strong>in</strong>sbe-<br />

sondere des kollektiven Arbeitsrechtes gehöre.<br />

Die evangelischen Kirchen haben e<strong>in</strong> eigenes Mitarbeitervertretungsrecht geschaffen, das <strong>in</strong><br />

dem von der Synode der EKD 1992 verabschiedeten "Kirchengesetz über Mitarbeitervertre-<br />

1<br />

In der Weimarer Republik hatten <strong>di</strong>e Kirchen <strong>di</strong>ese Sonderstellung nicht. Die Kirchen <strong>und</strong> ihre E<strong>in</strong>richtungen<br />

der Caritas <strong>und</strong> Inneren Mission fielen unter das Betriebsrätegesetz <strong>und</strong> es wurden Tarifverträge geschlossen.<br />

<strong>Ver</strong>gl. Schatz, Susanne: Arbeitswelt Kirche: Mitbestimmung <strong>und</strong> Arbeitsbeziehungen kirchlicher Beschäftigter<br />

<strong>in</strong> der Weimarer Republik. Frankfurt/M. (1999).<br />

7

tungen <strong>in</strong> der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland" niedergelegt ist, kurz MVG.EKD. Die-<br />

ses Gesetz haben 17 der evangelischen Gliedkirchen übernommen. Die Konföderation evan-<br />

gelischer Kirchen <strong>in</strong> Niedersachsen (bis auf <strong>di</strong>e Evangelisch-reformierte Kirche) <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Evangelische<br />

Landeskirche <strong>in</strong> Württemberg haben eigene Regelungen <strong>in</strong> Anlehnung an das<br />

MVG.EKD geschaffen. In der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Hessen <strong>und</strong> Nassau gilt e<strong>in</strong> Mitarbeitervertretungsrecht<br />

aus dem Jahre 1988. In mo<strong>di</strong>fizierter Form wird das MVG.EKD auch von<br />

der Selbstän<strong>di</strong>gen Evangelisch-Lutherischen Kirche <strong>und</strong> der Heilsarmee <strong>in</strong> Deutschland angewendet.<br />

Teil des MVG.EKD s<strong>in</strong>d Regelungen zum kirchlichen Rechtsschutz. Durch <strong>di</strong>e Herausnahme<br />

der Kirchen aus dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen Streitigkeiten aus dem kirchlichen<br />

Mitarbeitervertretungsrecht auch nicht der Zustän<strong>di</strong>gkeit staatlicher Gerichte. Die Kirchen<br />

regeln den Rechtsschutz <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Bereich selbst. Bis zum 31. Dezember 2003 waren zu gerichtlichen<br />

Entscheidungen nach dem MVG.EKD <strong>di</strong>e Schlichtungsstellen <strong>in</strong> erster Instanz <strong>und</strong><br />

<strong>in</strong> zweiter Instanz das <strong>Ver</strong>waltungsgericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten<br />

der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland, kurz <strong>Ver</strong>wG.EKD, berufen.<br />

Mit dem von der Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland am 6. November 2003<br />

verabschiedeten Kirchengesetz über <strong>di</strong>e Errichtung, <strong>di</strong>e Organisation <strong>und</strong> das <strong>Ver</strong>fahren der<br />

Kirchengerichte der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland wurde im MVG.EKD e<strong>in</strong>e Änderung<br />

der Bezeichnung der Schlichtungsstellen <strong>in</strong> "Kirchengerichte" vorgenommen, <strong>di</strong>e e<strong>in</strong>e<br />

Äquivalenz der kirchlichen <strong>und</strong> der staatlichen Rechtsprechungsorgane signalisieren soll.<br />

1.2 Zur theologischen Legitimierung der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />

Neben den Besonderheiten auf der kollektiven arbeitsrechtlichen Ebene werden auf der <strong>in</strong><strong>di</strong>viduellen<br />

<strong>Ver</strong>tragsebene besondere Loyalitätsanforderungen an kirchlich Beschäftigte gestellt,<br />

<strong>di</strong>e auch <strong>di</strong>e private <strong>und</strong> persönliche Lebensführung betreffen. Zur Legitimierung <strong>di</strong>eser Besonderheiten<br />

wird das Leitbild der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" angeführt.<br />

In e<strong>in</strong>er allgeme<strong>in</strong>en Def<strong>in</strong>ition, wie sie <strong>in</strong> den Mitarbeitervertretungsordnungen der evangelischen<br />

Kirchen <strong>und</strong> der katholischen Kirche gegeben wird, ist <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" <strong>in</strong><br />

beiden Konfessionen ähnlich beschrieben: "Die geme<strong>in</strong>same <strong>Ver</strong>antwortung für den Dienst<br />

der Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie verb<strong>in</strong>det Dienststellenleitungen <strong>und</strong> Mitarbeiter wie Mitarbei-<br />

8

ter<strong>in</strong>nen zu e<strong>in</strong>er Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> verpflichtet sie zu vertrauensvoller Zusammenar-<br />

beit.“ 2 In <strong>di</strong>eser Def<strong>in</strong>ition wird deutlich, dass <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auf e<strong>in</strong>e arbeitsord-<br />

nungspolitische Gestaltung abzielt <strong>und</strong> nicht auf e<strong>in</strong>e Glaubensaussage begrenzt ist. Diese<br />

Bedeutung hat der Kirchengerichtshof der EKD <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Entscheidung zur <strong>Leiharbeit</strong> im Jahr<br />

2006 herausgestellt: „Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ist nicht nur als religiöse Ausrichtung zu ver-<br />

stehen, sondern als organisatorische Geme<strong>in</strong>schaft von Dienstgeber <strong>und</strong> Dienstnehmern, <strong>und</strong><br />

zwar auch im rechtlichen S<strong>in</strong>ne". 3<br />

Der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" ist außerkirchlichen Ursprungs. Er hat ke<strong>in</strong>e eigene<br />

kirchliche <strong>Ver</strong>wendungstra<strong>di</strong>tion. Der Begriff ist aus dem "Gesetz zur Ordnung der Arbeit <strong>in</strong><br />

öffentlichen <strong>Ver</strong>waltungen <strong>und</strong> Betrieben" von 1934 <strong>in</strong> den kirchlichen Zusammenhang übernommen<br />

worden. Auf <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" <strong>di</strong>eses Gesetzes verwiesen <strong>Ver</strong>gütungsordnungen<br />

<strong>in</strong> der Caritas (1936), der Inneren Mission (1937) <strong>und</strong> <strong>in</strong> den verfassten Kirchen<br />

(1938). 4 Nach 1949 wurde der Begriff <strong>in</strong> <strong>Ver</strong>tragsordnungen <strong>und</strong> Richtl<strong>in</strong>ien der Inneren Mission<br />

<strong>und</strong> Caritas weiter verwendet, zunächst jedoch nicht <strong>in</strong> den verfassten Kirchen. Ab den<br />

1950er-Jahren wird der Begriff dann theologisch gedeutet. Das geschieht allerd<strong>in</strong>gs durch<br />

Juristen <strong>und</strong> <strong>Ver</strong>waltungsfachleute <strong>und</strong> nicht durch Theologen. 5 Dieses Defizit beklagte noch<br />

<strong>in</strong> den 1990er-Jahren der evangelische Kirchenjurist Gerhard Grethle<strong>in</strong>. Die Richtl<strong>in</strong>ien zu<br />

den Arbeitsrechtsregelungen der EKD gründeten, so Grethle<strong>in</strong>, "entscheidend auf theologischen<br />

Überlegungen. Diese Überlegungen wurden ausschließlich von kirchlichen Mitarbeitern<br />

angestrengt, <strong>di</strong>e nicht theologisch ausgebildet <strong>und</strong> ausgewiesen s<strong>in</strong>d. Die Theologen haben<br />

sich bei <strong>di</strong>eser Ause<strong>in</strong>andersetzung (...) beklagenswert zurückgehalten." 6<br />

2<br />

Präambel MVG.EKD i.d.F. 01.01.2004. In der Rahmenordnung für <strong>di</strong>e Mitarbeitervertretungsordnung der<br />

katholischen Kirche vom 23.06.2003 lautet <strong>di</strong>e entsprechende Stelle: „Gr<strong>und</strong>lage <strong>und</strong> Ausgangspunkt für den<br />

kirchlichen Dienst ist <strong>di</strong>e Sendung der Kirche. (...) Als Maßstab für ihre Tätigkeit ist sie Dienstgebern <strong>und</strong> Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />

<strong>und</strong> Mitarbeitern vorgegeben, <strong>di</strong>e als Dienstgeme<strong>in</strong>schaft den Auftrag der E<strong>in</strong>richtung erfüllen <strong>und</strong><br />

so an der Sendung der Kirche mitwirken.“<br />

3<br />

Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland (2006): <strong>Leiharbeit</strong> im <strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Dienst. Beschluss<br />

des KGH.EKD vom 09.10.2006. Zeichen: KGH.EKD II-0124/M35-06. Hier zit. n. Lührs: Kirchliche<br />

Dienstgeme<strong>in</strong>schaft. Genese <strong>und</strong> Gehalt e<strong>in</strong>es umstrittenen Begriffs. In: Kirche <strong>und</strong> Recht, Ausgabe 2.2007,<br />

Berl<strong>in</strong>er Wissenschafts-<strong>Ver</strong>lag (Lührs 2007).<br />

4<br />

Siehe <strong>di</strong>e historische Rekonstruktion <strong>und</strong> Analyse bei Lührs 2007. Diese Bef<strong>und</strong>e widerlegen frühere Annahmen,<br />

wonach <strong>di</strong>e kirchliche "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auch genetisch e<strong>in</strong> von der nationalsozialistischen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft<br />

"völlig unabhängiges Phänomen" sei (so noch bei Hammer: Kirchliches Arbeitsrecht. 2002. S. 177<br />

<strong>und</strong> <strong>in</strong>sbesondere bei Richar<strong>di</strong> <strong>in</strong> <strong>di</strong>versen Auflagen des Standardwerkes "Arbeitsrecht <strong>in</strong> der Kirche").<br />

5<br />

In der "Zeitschrift für evangelischen Kirchenrecht" 2. Band 1952/53 präsentiert der Jurist Werner Kalisch <strong>di</strong>e<br />

"Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" auf <strong>di</strong>e <strong>in</strong> den "Richtl<strong>in</strong>ien für Arbeitsverträge der Inneren Mission von 1951" Bezug genommen<br />

wird, als e<strong>in</strong>e biblisch vorgegebene Kategorie. Diese Position wird fortan <strong>in</strong> der kirchenjuristischen<br />

<strong>und</strong> arbeitsrechtlichen Literatur, nicht jedoch <strong>in</strong> der theologischen Literatur rezipiert. <strong>Ver</strong>gl. Lührs 2007.<br />

6<br />

Grethle<strong>in</strong>, Gerhard (1992): Entstehungsgeschichte des Dritten Weges. In: Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht.<br />

37. Band 1992. Hier zit.n. Lührs 2007 S. 236.<br />

9

Im theologisch-akademischen Diskurs ist der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" vor 1985 ent-<br />

weder nicht präsent oder er wird als "verschleiernd" <strong>und</strong> "ideologieverdächtig" abgelehnt. 7<br />

Hirschfeld kommt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er 1999 vorgelegten Untersuchung h<strong>in</strong>sichtlich des Me<strong>in</strong>ungsstandes<br />

<strong>in</strong> den evangelischen Kirchen zu dem Bef<strong>und</strong>: „Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft als Rechtsbegriff<br />

sieht sich (...) doppelt <strong>in</strong> Frage gestellt: zum e<strong>in</strong>en durch e<strong>in</strong>en immer noch nicht erzielten<br />

Konsens über ihren Begriffs<strong>in</strong>halt, zum anderen durch den nicht e<strong>in</strong>gelösten Anspruch auf<br />

theologische Legitimität." 8<br />

Die kirchliche Sonderstellung im Arbeitsrecht ist <strong>in</strong>zwischen nachhaltig <strong>in</strong> <strong>di</strong>e öffentliche<br />

Kritik geraten. Die deutsche <strong>und</strong> europäische Rechtsprechung beg<strong>in</strong>nen, <strong>di</strong>e <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Form<br />

nur <strong>in</strong> Deutschland bestehende kirchliche Sonderposition im Arbeitsrecht <strong>in</strong> Frage zu stellen.<br />

Die bisherige Legitimationsbasis wird als <strong>in</strong>suffizient wahrgenommen. Die Juristen Germann<br />

<strong>und</strong> de Wall konstatieren im Jahr 2004: Bisher brauchte <strong>di</strong>e staatliche Rechtsprechung "ke<strong>in</strong><br />

umfassendes Leitbild der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft zu rezipieren. Sie konnte sich darauf beschränken,<br />

es über se<strong>in</strong>e Anforderungen an <strong>di</strong>e Gestaltung des kirchlichen Dienstes nachzuzeichnen."<br />

Um aber <strong>di</strong>ese Rechtsfolgen weiterh<strong>in</strong> absichern zu können, sei der Zusammenhang<br />

zwischen Leitbild <strong>und</strong> Rechtsfolgen durch <strong>di</strong>e Kirchen explizit <strong>und</strong> plausibel zu machen: "E<strong>in</strong><br />

konsistentes Leitbild der kirchlichen Dienstgeme<strong>in</strong>schaft hat (...) entscheidende Bedeutung<br />

auch für ihre staatskirchenrechtliche Haltbarkeit.“ 9<br />

Die kirchlichen Akteure antworten <strong>in</strong> <strong>di</strong>eser Lage mit e<strong>in</strong>er Strategie normativer Aufladung<br />

<strong>und</strong> gesteigerter Affirmation. Das kirchliche Arbeitsrecht, so der Ratsvorsitzende der EKD<br />

Nikolaus Schneider im Januar 2011 vor der Synode der Evangelischen Kirche im Rhe<strong>in</strong>land,<br />

sei e<strong>in</strong>e "Errungenschaft, <strong>di</strong>e wir nicht aufgeben wollen." 10 In der Publikation "Perspektiven<br />

der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel", <strong>di</strong>e im Jahr 2011 von den Spitzen von EKD <strong>und</strong><br />

Diakonie autorisiert wurde, heißt es im Abschnitt "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> Dritter Weg":<br />

"Mit e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>schaft im Dienst geht das Ideal e<strong>in</strong>es vertrauensvollen Mite<strong>in</strong>anders, der<br />

Rücksichtnahme <strong>und</strong> der e<strong>in</strong>ander zugewandten Konfliktlösung e<strong>in</strong>her. Das dem staatlichen<br />

7<br />

Vgl. den Beitrag von Buttler, Gottfried <strong>in</strong> Theologische Realenzyklopä<strong>di</strong>e Bd. 19, S. 210 sowie <strong>di</strong>e Kritik von<br />

Nell-Breun<strong>in</strong>g seit den 1970er Jahren <strong>und</strong> im Anschluss daran Hengsbach. (<strong>Ver</strong>gl. Lührs 2007 S. 237ff)<br />

8<br />

Hirschfeld, Matthias (1999): Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft im Arbeitsrecht der evangelischen Kirche : zur Legitimitätsproblematik<br />

e<strong>in</strong>es Rechtsbegriffs. S. 217.<br />

9<br />

Germann, Michael u. de Wall, He<strong>in</strong>rich (2004): Kirchliche Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> Europarecht. In: Recht der<br />

Arbeit <strong>und</strong> der Wirtschaft <strong>in</strong> Europa. Band 25. S. 559. Hier zit. n. Lührs 2007 S. 239.<br />

10<br />

Bericht vom 14.01.2011 unter http://www2.evangelisch.de/pr<strong>in</strong>t/31489?dest<strong>in</strong>ation=pr<strong>in</strong>t%2F31489.<br />

10

Arbeitsrecht zugr<strong>und</strong>e liegende Modell des harten Interessenantagonismus ist dem Dienst <strong>in</strong><br />

der Kirche fremd". 11<br />

Diese Position wird von der Diakonie <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe noch erweitert: Das<br />

"Konsensmodell des Dritten Weges" sei, so das Vorstandsmitglied Barenhoff <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Interview<br />

im April 2011 "zukunftweisend für den sozialen Bereich" <strong>und</strong> "gesamtgesellschaftlich<br />

richtungsweisend". Kirchen <strong>und</strong> Diakonie seien "moderner als <strong>Ver</strong><strong>di</strong>", so Barenhoff. 12 Der<br />

Vorsitzende des <strong>Ver</strong>bandes <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) Rückert kennzeichnet<br />

den "Dritten Weg" als "Diskurs vernünftiger Menschen". Er sei dem "pfeifenden <strong>und</strong><br />

kreischenden Straßenkampf um Lohnerhöhungen" sogar "zivilisatorisch überlegen". 13<br />

Der normativen Aufladung (<strong>Ver</strong>trauen, Rücksichtnahme, Mite<strong>in</strong>ander, <strong>Ver</strong>nunft) <strong>und</strong> gesteigerten<br />

Affirmation (Modernität, Errungenschaft, zivilisatorische Überlegenheit) stehen konterkarierende<br />

Tatsachen auf der Praxis- <strong>und</strong> Strukturebene gegenüber. Im Juni 2010 untersagte<br />

<strong>di</strong>e Leitung des Diakonischen Werkes der EKD elf von dreizehn Zusammenschlüssen der<br />

Mitarbeitervertretungen, <strong>Ver</strong>treter <strong>in</strong> <strong>di</strong>e b<strong>und</strong>esweite Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie<br />

zu entsenden. 14 Dies wurde damit begründet, dass <strong>di</strong>ese Zusammenschlüsse <strong>di</strong>e Arbeit<br />

der Kommission blockiert hätten <strong>und</strong> sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er öffentlichen Erklärung gegen <strong>di</strong>e "Fortführung<br />

des 3. Weges" <strong>und</strong> für den Abschluss von Tarifverträgen ausgesprochen hatten. 15 Seit<br />

Juni 2010 sieht <strong>di</strong>e Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission <strong>di</strong>e Möglichkeit vor, Beschlüsse<br />

für <strong>Ver</strong>gütungsabsenkungen auf betrieblicher Ebene <strong>in</strong> bestimmten Fällen auch ohne<br />

Anwesenheit von Arbeitnehmervertretern fassen zu können. 16<br />

E<strong>in</strong>en anderen Weg, <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" theologisch zu rechtfertigen, sucht der Bochumer<br />

Theologe Traugott Jähnichen: „Im S<strong>in</strong>n der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft s<strong>in</strong>d alle Handelnden<br />

<strong>in</strong> der Diakonie, Dienstgeber wie Dienstnehmer, auf e<strong>in</strong>en geme<strong>in</strong>samen Dienstauftrag bezogen,<br />

der sich im S<strong>in</strong>n der biblischen Botschaft <strong>in</strong> der Hilfe für Schwache <strong>und</strong> Benachteiligte<br />

11<br />

Becker, Uwe (Hrsg.) (2011): Perspektiven der Diakonie im gesellschaftlichen Wandel. S.114. Der Publikation<br />

s<strong>in</strong>d Geleitworte des Ratsvorsitzenden der EKD Präses Schneider, des Vorsitzenden des Diakonischen Rates<br />

Bischof July <strong>und</strong> der Vorsitzenden der Diakonischen Konferenz Landespastor<strong>in</strong> Stoltenberg vorangestellt.<br />

12<br />

In: Newsletter Diakonie RWL April 2011 unter /www.<strong>di</strong>akonie-rwl.de<br />

13<br />

Rückert <strong>in</strong> <strong>di</strong>akonie-unternehmen Ausgabe 2/2011, S. 11 <strong>und</strong> epd-sozial Nr. 23 vom 10.06.2011<br />

14<br />

Es handelt sich um <strong>di</strong>e Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaften der Mitarbeitervertretungen (AGMAV) der Landesverbände der<br />

Diakonischen Werke Württemberg, Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-Schles.Oberlausitz, Niedersachsen, Schleswig-Holste<strong>in</strong>,<br />

Hamburg, Bremen, Mitteldeutschland, Baden, Pfalz, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck.<br />

15<br />

Vgl. Zeitschrift für Mitarbeitervertretung (ZMV) Nr. 4 2010, S. 192. Beschluss der Diakonischen Konferenz<br />

DWEKD vom 15.06.2010. Berichte <strong>in</strong> ZMV Nr. 6 2010 S. 313-315.<br />

16<br />

Es handelt sich um Beschlüsse über betriebliche Öffnungsklauseln <strong>in</strong> besonderen Situationen. §11 Abs. 1<br />

Ordnung für <strong>di</strong>e Arbeitsrechtliche Kommission des Diakonischen Werkes der EKD i.d.F. vom 18.10.2011.<br />

11

ewährt“ 17 . In <strong>di</strong>eser Perspektive wird das Augenmerk auf <strong>di</strong>e Arbeit mit Klienten <strong>und</strong> Hilfe-<br />

bedürftigen, auf <strong>di</strong>e tätige Nächstenliebe, <strong>und</strong> nicht primär auf <strong>di</strong>e Regulierungsform von Ar-<br />

beitsbed<strong>in</strong>gungen gelegt. Der Ansatz von Jähnichen verdünnt dadurch aber auch <strong>di</strong>e gegen-<br />

über B<strong>und</strong>esarbeitsgericht, B<strong>und</strong>esverfassungsgericht <strong>und</strong> möglicherweise Europäischen Ge-<br />

richtshof zu plausibiliserende Ableitung, e<strong>in</strong> bestimmtes Glaubenskonzept schließe notwen<strong>di</strong>g<br />

Tarifverhandlungen nach dem Tarifvertragsgesetz aus <strong>und</strong> rechtfertige <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>schränkung von<br />

Gr<strong>und</strong>rechten der kirchlich Beschäftigten als Arbeitnehmer<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Arbeitnehmer, z.B. das<br />

Streikrecht.<br />

Dieter Beese, Super<strong>in</strong>tendent <strong>in</strong> der Evangelischen Kirche von Westfalen, argumentiert <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>em Gutachten, das dem Landesarbeitsgericht Hamm <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Entscheidung über das<br />

Streikrecht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>richtungen der Diakonie <strong>in</strong> 2011 vorgelegt worden ist, h<strong>in</strong>gegen str<strong>in</strong>gent<br />

so: "Die evangelische Kirche kann sich nicht von ihrem <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag <strong>di</strong>spensieren.<br />

E<strong>in</strong> Arbeitskampf <strong>in</strong> der Diakonie wäre allerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> der Tendenz mit e<strong>in</strong>er Aussetzung des<br />

<strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrags verb<strong>und</strong>en. Streik <strong>und</strong> Aussperrung kommen daher im kirchlichen<br />

Dienst als Konfliktlösungs<strong>in</strong>strumente nicht <strong>in</strong> Betracht.“ 18 Das Problem des Ansatzes von<br />

Beese wiederum ist, dass <strong>in</strong> ihm <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag <strong>und</strong> Arbeitsvertragspflicht, Glaubenskonzept<br />

<strong>und</strong> Arbeitsordnung, nicht mehr vone<strong>in</strong>ander abgehoben werden. Se<strong>in</strong>e Position führt<br />

so <strong>in</strong> der Tendenz an <strong>di</strong>e Blasphemie der Aussage: "Gott kann man nicht bestreiken" <strong>und</strong> wird<br />

mit entsprechendem theologischem Widerspruch zu rechnen haben.<br />

Den Interpretationen von Jähnichen <strong>und</strong> Beese stehen <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>wände des Bonner Theologen<br />

Hartmut Kress gegenüber. E<strong>in</strong>e Neu<strong>in</strong>terpretation des Begriffes "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" stoße,<br />

so Kress <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em aktuellen Beitrag <strong>in</strong> der Zeitschrift für Rechtspolitik, auf "sachlich große<br />

H<strong>in</strong>dernisse". Der Protestantismus unterscheide theologisch "zwischen Geme<strong>in</strong>de, Geme<strong>in</strong>schaft<br />

<strong>und</strong> Dienst im geistlichen S<strong>in</strong>n ('unsichtbare Kirche') e<strong>in</strong>erseits <strong>und</strong> der empirischen<br />

Gestalt der Kirche andererseits". Zudem sei der Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zur Kennzeichnung<br />

der Struktur der modernen Arbeitswelt "wenig ergiebig." Das gegen das Streikrecht<br />

<strong>in</strong> kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen vorgebrachte Argument, Aussperrungen als Gegenmaßnahme<br />

seien den kirchlichen Arbeitgebern aufgr<strong>und</strong> ihrer B<strong>in</strong>dung an den <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag<br />

<strong>und</strong> das <strong>Ver</strong>söhnungs- <strong>und</strong> Liebesgebotes nicht möglich, wertet Kress als "moralische<br />

Heteronomie" <strong>und</strong> "ethisch abzulehnende Fremdbestimmung". Da <strong>di</strong>e Kirchen den Streik im<br />

17<br />

Jähnichen, Dienstgeme<strong>in</strong>schaft, <strong>in</strong>: Bell u.a. (Hg.) 2007, Diakonie im Übergang.<br />

18<br />

Beese, Dieter., 2011, Der Dritte Weg, Gutachten für das Diakonische Werk Rhe<strong>in</strong>land-Westfalen-Lippe, S. 27.<br />

www.<strong>di</strong>akonie-rwl.de/dritter_weg<br />

12

außerkirchlichen Bereich für legitim ansehen <strong>und</strong> nur im eigenen Bereich ablehnen, <strong>und</strong> dort<br />

gleichzeitig ihrerseits harte Maßnahmen, wie z.B. Diszipl<strong>in</strong>armaßnahmen gegen Kirchenbe-<br />

amte, Entlassungen von Mitarbeitern <strong>und</strong> Abberufungen von Pfarrern durchführen, <strong>di</strong>e "mit<br />

der von ihnen promulgierten Dienstgeme<strong>in</strong>schaft - <strong>Ver</strong>söhnung, Geschwisterlichkeit, Liebe -<br />

nicht übere<strong>in</strong>stimmen", sei der kirchliche Standpunkt "moralisch doppelbö<strong>di</strong>g" <strong>und</strong> "b<strong>in</strong>nenwidersprüchlich".<br />

19 .<br />

In e<strong>in</strong>em Gutachten zu den Loyalitätspflichten kirchlich Beschäftigter, das der evangelische<br />

Theologe <strong>und</strong> Mitglied der Kammer für Öffentliche <strong>Ver</strong>antwortung der EKD, Hans-Richard<br />

Reuter im Auftrag der EKD im Jahr 2005 vorlegte, 20 macht Reuter auf e<strong>in</strong>en gr<strong>und</strong>legenden<br />

Unterschied im theologischen <strong>Ver</strong>ständnis der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zwischen den großen<br />

Konfessionen aufmerksam. In katholischer Perspektive werde <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" betrachtet<br />

als "e<strong>in</strong> objektives Strukturpr<strong>in</strong>zip des kirchlichen Dienstes, das <strong>in</strong> vielfältiger H<strong>in</strong>sicht<br />

Maßstabsfunktion besitzt, aus dem sich Anforderungen an <strong>di</strong>e kirchlichen Mitarbeiter<br />

ergeben, dessen Gültigkeit aber nicht von se<strong>in</strong>er subjektiven Annahme durch <strong>di</strong>e Mitarbeiter<br />

abhängt." 21 Auf <strong>di</strong>ese Weise würde der Ethos des christlichen Dienstes zwar <strong>in</strong> Rechtspflichten<br />

des Arbeitsvertrages überführt, "<strong>di</strong>e Anknüpfung der 'Dienstgeme<strong>in</strong>schaft' an das Priestertum<br />

der Getauften <strong>und</strong> <strong>di</strong>e frei aktualisierte Teilhabe am Leib Christi jedoch gekappt – <strong>di</strong>e<br />

'Dienstgeme<strong>in</strong>schaft' würde unterschiedslos zur Pflicht- <strong>und</strong> 'Diszipl<strong>in</strong>argeme<strong>in</strong>schaft'. 22 "Erschlichene<br />

Identifizierungen von 'Dienst der Kirche' <strong>und</strong> 'kirchlichem Dienst' stoßen deshalb",<br />

so Reuter, "zu Recht auf breiten theologischen Widerstand." 23<br />

Zusammenfassend werden <strong>di</strong>e Bemühungen, <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" zu legitimieren, von<br />

konterkarierenden Momenten begleitet se<strong>in</strong>: Die normative Aufladung des Dienstgeme<strong>in</strong>schaftskonzeptes<br />

wird weiter mit den Realitäten <strong>und</strong> Praxen des Kostenwettbewerbes <strong>in</strong> der<br />

Sozialwirtschaft kolli<strong>di</strong>eren. Und zweitens dürfte <strong>di</strong>e - überhaupt erst beg<strong>in</strong>nende - akademisch-theologische<br />

Reflexion den bisher weitgehend e<strong>in</strong>heitlich von den Juristen der katholischen<br />

<strong>und</strong> evangelischen Kirchen formulierten Gehalt der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" entzweien<br />

19<br />

Kress, Hartmut: Aktuelle Probleme des kirchlichen Arbeitsrechts. In: Zeitschrift für Rechtspolitik. Nr. 4/2012.<br />

20<br />

Reuter, Hans-Richard (2006): Kirchenspezifische Anforderungen an <strong>di</strong>e privat- rechtliche berufliche Mitarbeit<br />

<strong>in</strong> der evangelischen Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie. In: Anselm u. Hermel<strong>in</strong>k: Der Dritte Weg auf dem Prüfstand.<br />

Gött<strong>in</strong>gen, 2006.<br />

21<br />

Reuter (20006) zitiert Josef Jur<strong>in</strong>a, Die Dienstgeme<strong>in</strong>schaft der Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes, ZevKR<br />

29 (1984),<br />

22<br />

Reuter 2006 S. 55. In dem Gutachten setzt Reuter den Begriff "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" durchgängig <strong>in</strong> Anführungszeichen.<br />

Hieran wird <strong>di</strong>e theologische Distanz zu dem Begriff der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" sichtbar. Reuter<br />

selbst spricht von der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaftsidee".<br />

23<br />

Reuter 2006 S. 55.<br />

13

<strong>und</strong> <strong>di</strong>e bisher verdeckten <strong>in</strong>terkonfessionellen <strong>und</strong> b<strong>in</strong>nenkonfessionellen Differenzen <strong>und</strong><br />

Gegensätze aufbrechen lassen.<br />

1.3 Die Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts: der <strong>Ver</strong>such, der Erosion des<br />

Dritten Wegs entgegen zu wirken<br />

Die <strong>in</strong> den letzten Jahren beobachtbare immer stärkere Pluralisierung von Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien,<br />

<strong>di</strong>e Praxis der Ausgründungen (Outsourc<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Insourc<strong>in</strong>g), <strong>di</strong>e Nutzung von<br />

<strong>Leiharbeit</strong> u.a.m. haben dazu geführt, dass an verschiedenen Punkten <strong>di</strong>e Kirche den <strong>Ver</strong>such<br />

unternommen hat, der Erosion der Strukturen des Dritten Wegs entgegen zu steuern. So hat<br />

<strong>di</strong>e 11. Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland auf ihrer Tagung <strong>in</strong> Magdeburg (im<br />

November 2011) e<strong>in</strong>en Beschluss zum Kirchengesetz über <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>sätze der Regelung der<br />

Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> der Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgesetz)<br />

gefasst. Dar<strong>in</strong> wird der <strong>Ver</strong>such unternommen, den <strong>Ver</strong>kün<strong>di</strong>gungsauftrag der<br />

Kirche <strong>und</strong> ihrer Diakonie <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Festlegung der Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen für alle Strukturen der<br />

Diakonie verb<strong>in</strong>dlich zu def<strong>in</strong>ieren. In §1 des Beschlusses wird <strong>di</strong>e "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft"<br />

hervorgehoben, Streik <strong>und</strong> Aussperrung als e<strong>in</strong>em verb<strong>in</strong>dlichen Schlichtungsverfahren entgegen<br />

stehend ausgeschlossen <strong>und</strong> e<strong>in</strong> partnerschaftlicher <strong>und</strong> kooperativer Umgang von<br />

Dienstgebern, Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern gefordert.<br />

Ebenfalls auf der 11. Synode der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland (EKD) wurden im<br />

Rahmen e<strong>in</strong>er K<strong>und</strong>gebung „Zehn Forderungen zur solidarischen Ausgestaltung des kirchlichen<br />

Arbeitsrechts“ aufgestellt. Dar<strong>in</strong> heißt es: „Unter dem Wettbewerbsdruck haben e<strong>in</strong>ige<br />

<strong>di</strong>akonische Träger begonnen, sich ganz oder <strong>in</strong> Teilen den Tarifen der Diakonie zu entziehen.<br />

Vor <strong>di</strong>esem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> haben sich <strong>in</strong> den letzten Jahren alle Landesverbände der Diakonie<br />

erneut <strong>und</strong> <strong>in</strong>tensiv mit Mitgliedschaftsanforderungen, Zuordnungsrichtl<strong>in</strong>ien <strong>und</strong> der Frage<br />

von Ausschlussverfahren beschäftigt.“ (K<strong>und</strong>gebung der Synode der EKD, S. 1). Diakonische<br />

Unternehmen, <strong>di</strong>e über privatrechtliche Konstruktionen <strong>in</strong> den Ersten Weg ausweichen<br />

wollen, müssen danach mit Ausschluss aus der Mitgliedschaft im Diakonischen Werk rechnen,<br />

Missstände wie <strong>Ausgliederung</strong> mit Lohnsenkungen, ersetzende <strong>Leiharbeit</strong> <strong>und</strong> nicht h<strong>in</strong>nehmbare<br />

Niedriglöhne müssen „zu ernsthaften Konsequenzen wie Sanktionen führen“ (ebenda,<br />

S. 2).<br />

14

Besondere Bedeutung besitzt <strong>in</strong> <strong>di</strong>esem Zusammenhang e<strong>in</strong> letzt<strong>in</strong>stanzliches Urteil des Kir-<br />

chengerichtshofs der EKD vom Oktober 2006 zur <strong>Leiharbeit</strong> (vgl. dazu ausführlich Kap.<br />

2.2.4).<br />

Obwohl das Gericht <strong>di</strong>e Logik ökonomisierter Steuerungsmodelle kennt <strong>und</strong> <strong>in</strong>haltlich nachvollzieht,<br />

sieht es <strong>di</strong>e Unklarheiten <strong>in</strong> den Organisationsgrenzen zwischen kirchlich getragener<br />

Dienstleistungsagentur <strong>und</strong> Personalserviceagentur <strong>und</strong> betrachtet <strong>di</strong>es als „Flucht aus<br />

dem Dritten Weg“ (II.2.bbb). Es argumentiert, dass <strong>di</strong>e organisatorischen Rahmensetzungen<br />

<strong>und</strong> damit gegebenen Lohnbed<strong>in</strong>gungen der <strong>Leiharbeit</strong>spraxis den Anspruch auf <strong>di</strong>e kirchliche<br />

Regelung der Anti<strong>di</strong>skrim<strong>in</strong>ierung unterlaufen bzw. aufweichen. 24 Während <strong>di</strong>e Ökonomisierung<br />

sozialer Dienste mehr Effizienz <strong>und</strong> Effektivität abverlangt <strong>und</strong> <strong>di</strong>e Kirchen mithilfe<br />

der Loyalitätsrichtl<strong>in</strong>ie ihre Identität stärken <strong>und</strong> bewahren wollen, unterlaufen <strong>und</strong> erschweren<br />

unklarer werdende Organisationsgrenzen im Fall der <strong>Leiharbeit</strong> genau <strong>di</strong>esen Prozess.<br />

Der <strong>Ver</strong>band <strong>di</strong>akonischer Dienstgeber <strong>in</strong> Deutschland (VdDD) hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em R<strong>und</strong>schreiben<br />

vom 7. Febr. 2007 dazu aufgefordert, das Urteil des Kirchengerichts vom Okt. 2006 zu ignorieren.<br />

25 Die Berufung der Mitarbeitervertretung auf <strong>di</strong>e "Idee der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" sei im<br />

Ergebnis partikularen, gewerkschaftlichen Interessen geschuldet.<br />

Im Falle der <strong>Leiharbeit</strong> argumentiert He<strong>in</strong>ig für e<strong>in</strong> „Regel-Ausnahme-<strong>Ver</strong>hältnis“ 26 , entsprechend<br />

den Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien für das DW der EKD von 2007, <strong>di</strong>e von nicht mehr als<br />

„5 v.H. der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Vollzeitkräfte“ 27 als <strong>Leiharbeit</strong>er ausgehen.<br />

Gleichzeitig erwägt He<strong>in</strong>ig Möglichkeiten, den rechtlichen Gegensatz von loyalitätsungeb<strong>und</strong>enen,<br />

entliehenen Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen von Personalserviceagenturen <strong>und</strong> loyalitätsgeb<strong>und</strong>enen<br />

Arbeitnehmer/<strong>in</strong>nen von kirchlichen E<strong>in</strong>richtungen rechtlich zu vermitteln: „Ansatzpunkte<br />

hierfür bieten <strong>di</strong>e vertraglichen Beziehungen zum Überlasser sowie <strong>di</strong>e Art der Ausübung<br />

des Direktionsrechts.“ 28 Derartige rechtliche Zuordnungsmodalitäten verr<strong>in</strong>gern <strong>di</strong>e Dichotomie<br />

<strong>in</strong> der Frage der Loyalität, ändern aber nichts daran, dass sich <strong>Leiharbeit</strong>nehmer/<strong>in</strong>nen<br />

24<br />

Das Gericht sieht bereits, dass <strong>di</strong>e von ihm geltend gemachte E<strong>in</strong>heitlichkeit des Dienstverhältnisses – <strong>di</strong>e<br />

„Dienstgeme<strong>in</strong>schaft ist nicht nur als religiöse Ausrichtung zu verstehen, sondern als organisatorische Geme<strong>in</strong>schaft<br />

von Dienstgeber <strong>und</strong> Dienstnehmer“ (II.2.bbb) – unterlaufen werden könnte <strong>und</strong> weist darauf h<strong>in</strong>, dass <strong>di</strong>e<br />

sog. Gestellungen bzw. das Institut der Gestellungskräfte wie im Falle von Ordensschwestern o.ä. nicht parallelisierbar<br />

s<strong>in</strong>d.<br />

25<br />

Vgl. He<strong>in</strong>ig, 2009, Dienstgeme<strong>in</strong>schaft <strong>und</strong> <strong>Leiharbeit</strong> – kirchenrechtliche Probleme e<strong>in</strong>es komplexen Rechtsbegriffs,<br />

<strong>in</strong>: ZEvKR 54, S. 64, dort Anm. 8.<br />

26<br />

He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 75.<br />

27<br />

He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 64.<br />

28<br />

He<strong>in</strong>ig, a.a.O., 75.<br />

15

<strong>und</strong> kirchliche Angestellte <strong>in</strong> unterschiedlichen Tarifsystemen, Arbeits- <strong>und</strong> Lohnbed<strong>in</strong>gun-<br />

gen bef<strong>in</strong>den. Daher empfiehlt He<strong>in</strong>ig: „Freilich bleibt staatskirchenrechtlich <strong>in</strong>sbesondere zu<br />

bedenken, ob <strong>di</strong>e für den Fortbestand des kirchlichen Arbeitsrechts im Dritten Weg unerläss-<br />

liche Plausibilisierung des kirchlichen Selbstverständnisses <strong>in</strong> den staatlichen Rechtskreis<br />

h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> (Stichwort: Art. 137 Abs. 3 WRV) noch zu leisten ist, wenn <strong>di</strong>e Arbeits- <strong>und</strong> Lohnbe-<br />

d<strong>in</strong>gungen für e<strong>in</strong>en beachtlichen Kreis <strong>in</strong> der Kirche tätiger Arbeitnehmer außerhalb des<br />

Dritten Wegs festgelegt werden“.<br />

Der Diakonie B<strong>und</strong>esverband hat von e<strong>in</strong>em Experten für Krisenkommunikation e<strong>in</strong>e Stellungnahme<br />

erarbeiten lassen, <strong>di</strong>e den Dritten Weg begründen <strong>und</strong> Argumentationen der Gewerkschaft<br />

ver.<strong>di</strong> zurückweisen soll. In <strong>di</strong>esem der Öffentlichkeit zur <strong>Ver</strong>fügung gestellten<br />

Papier heißt es: „Gr<strong>und</strong>sätzlich nicht Ausgründungen etc. mit fiskalischen Zwängen etc.<br />

rechtfertigen. E<strong>in</strong>e solche Argumentation würde <strong>di</strong>e These der Gegenseite bestätigen, dass <strong>di</strong>e<br />

Diakonie wie e<strong>in</strong> beliebiges Wirtschaftsunternehmen auf den Wettbewerb reagiere <strong>und</strong> der<br />

Dritte Weg nicht mehr realisierbar sei. Stattdessen positiv begründen, warum bestimmte Tätigkeiten,<br />

<strong>di</strong>e nicht unmittelbar ‚am Menschen‘ erbracht werden, auch nicht zw<strong>in</strong>gend <strong>in</strong> der<br />

Dienstgeme<strong>in</strong>schaft geleistet werden müssen, also unter anderen tariflichen Bed<strong>in</strong>gungen<br />

(Gebäudere<strong>in</strong>igerhandwerk o.ä.) den Dritten Weg nicht substanziell tangieren“. 29<br />

In dem auf der 4. Tagung der 11. Synode verabschiedeten Arbeitsrechtsregelungsgesetz sollte<br />

auf bestehende Defizite im Dritten Weg reagiert werden. Hierbei werden <strong>in</strong>sbesondere drei<br />

Punkte hervorgehoben:<br />

- Die strukturelle Parität der Interessenvertretungen der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />

muss gestärkt werden. Angesichts der Änderungen im Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitssystem<br />

braucht <strong>di</strong>e Mitarbeiterseite mehr zeitliche Ressourcen, bessere Fortbildungsmöglichkeiten<br />

<strong>und</strong> juristische Fachberatung, damit Parität besser gelebt werden kann;<br />

- Erforderlich ist auch <strong>di</strong>e Förderung der Kommunikationsmöglichkeiten von Mitarbeiter<strong>in</strong>nen<br />

<strong>und</strong> Mitarbeitern an der Basis, <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>richtungen mit den Dienstnehmervertreter<strong>in</strong>nen<br />

<strong>und</strong> -vertretern <strong>in</strong> den Arbeitsrechtlichen Kommissionen;<br />

29<br />

Vgl. dazu: Teetz, A., 2011, Presseerklärung für den Diakonischen B<strong>und</strong>esverband, Süddeutsche Zeitung, 2.<br />

November 2011, S. 3.<br />

16

- Die Formen der Sozialpartnerschaft <strong>in</strong> den Gliedkirchen s<strong>in</strong>d sehr unterschiedlich. Die-<br />

se Heterogenität stellt e<strong>in</strong>e erhebliche Herausforderung für den Dritten Weg dar <strong>und</strong><br />

sollte beseitigt werden. 30<br />

Der Präses der Evangelischen Kirche <strong>in</strong> Deutschland, Nikolaus Schneider, hat <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />

Gr<strong>und</strong>satzrede im März 2012 notwen<strong>di</strong>ge Korrekturen <strong>und</strong> Reparaturen am System des Dritten<br />

Weges angemahnt, dabei zugleich aber <strong>di</strong>e Gültigkeit der "Dienstgeme<strong>in</strong>schaft" für Kirche<br />

<strong>und</strong> Diakonie unterstrichen. Dabei drängt aus se<strong>in</strong>er Sicht der nachfolgend zitierte kritische<br />

Bef<strong>und</strong> auf Abhilfe:<br />

„In der stark föderativ geprägten EKD existieren 16 Arbeitsrechtliche Kommissionen <strong>und</strong><br />

damit deutlich zu viele, wie <strong>di</strong>es auch <strong>di</strong>e Synode <strong>in</strong> ihrer K<strong>und</strong>gebung vom 9. November<br />

2011 festgestellt hat. Diese Vielzahl Arbeitsrechtlicher Kommissionen produziert mit zunehmender<br />

Dynamik unterschiedliche Regelungen; das Arbeitsrecht <strong>in</strong> der evangelischen Kirche<br />

bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sta<strong>di</strong>um der Zersplitterung. Unterschiedliche kirchliche Tarife dürfen<br />

nicht zu e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ner<strong><strong>di</strong>akonischen</strong> Konkurrenzsituation mit ‚Kannibalismusgefahr‘ führen. Die<br />

Synode hat zu Recht gefordert, dass an <strong>di</strong>e Stelle <strong>di</strong>eser Zersplitterung wieder e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitliches<br />

Recht treten muss. Nicht zuletzt zugunsten der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter müssen<br />

für <strong>di</strong>e Diakonie <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des DW der EKD wieder <strong>di</strong>e Leitwährung<br />

werden. S<strong>in</strong>d für bestimmte Arbeitsfelder oder Regionen besondere Regelungen erforderlich,<br />

können <strong>di</strong>ese <strong>in</strong> den Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien getroffen werden“ (Schneider, Eichstätt 2012).<br />

1.4 Die AVR Diakonie im Überblick<br />

Bis vor wenigen Jahren orientierten sich <strong>di</strong>e Regelwerke der Kirchen <strong>und</strong> ihrer <strong>Ver</strong>bände weitestgehend<br />

am BAT des öffentlichen Dienstes, so dass <strong>di</strong>e <strong>di</strong>fferenzierte Organisationsstruktur<br />

sich kaum <strong>in</strong> unterschiedlichen Regelungen der Arbeitsbeziehungen niederschlug. Dies hat<br />

sich mittlerweile jedoch deutlich verändert. Während für <strong>di</strong>e Beschäftigten der Kirchen auch<br />

weiterh<strong>in</strong> weitgehend das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes (TVöD/B<strong>und</strong> bzw.<br />

TVöD/Länder) angewendet bzw. nachgebildet ist, setzen sich <strong>di</strong>e kirchlichen Wohlfahrtsverbände<br />

für e<strong>in</strong>e Abkehr von den tariflichen Bestimmungen des öffentlichen Dienstes <strong>und</strong> <strong>di</strong>e<br />

Schaffung eigener, davon unabhängiger Arbeitsrechtsregelungen e<strong>in</strong>. Begründet wird <strong>di</strong>es mit<br />

30 Vgl. dazu: Thieme, M., 2011, E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung des Kirchengesetzes über <strong>di</strong>e Gr<strong>und</strong>sätze zur Regelung der Arbeitsverhältnisse<br />

der Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeiter <strong>in</strong> der Diakonie, 4. Tagung der 11. Synode der EKD,<br />

November 2011, Magdeburg, S. 3.<br />

17

den veränderten Rahmenbed<strong>in</strong>gungen im Bereich sozialer Dienste. „(…) <strong>di</strong>akonische E<strong>in</strong>rich-<br />

tungen verfügen nicht über Steuere<strong>in</strong>nahmen, sondern f<strong>in</strong>anzieren sich zum großen Teil aus<br />

Leistungsentgelten der Sozialkassen. Mit der Abschaffung des so genannten ‚Selbstkostendeckungspr<strong>in</strong>zips’<br />

<strong>in</strong> den 1990-er Jahren fand hier e<strong>in</strong> Para<strong>di</strong>gmenwechsel statt: Die freie Wohlfahrtspflege<br />

verlor <strong>di</strong>e Garantie, dass ihre Aufgaben <strong>in</strong> voller Höhe erstattet würden. Stattdessen<br />

konkurrieren <strong>di</strong>akonische mit privat-gewerblichen <strong>und</strong> frei-geme<strong>in</strong>nützigen Trägern um<br />

<strong>di</strong>e Erbr<strong>in</strong>gung von Leistungen <strong>und</strong> deren Preise (Ref<strong>in</strong>anzierung).“ 31 Da im Bereich sozialer<br />

Dienste zwischen 70 <strong>und</strong> 80 Prozent der anfallenden Kosten Personalkosten s<strong>in</strong>d, verw<strong>und</strong>ert<br />

es nicht, dass e<strong>in</strong>e „wirtschaftlich solide <strong>di</strong>akonische Personalwirtschaft“ 32 angestrebt wird,<br />

um im Wettbewerb bestehen zu können. Dieser Wettbewerb existiert nicht nur zu privaten<br />

oder frei-geme<strong>in</strong>nützigen, sondern auch zu anderen kirchlichen Anbietern. Beklagt werden<br />

<strong>in</strong>sbesondere: der zugespitzte Druck auf <strong>di</strong>e <strong>Ver</strong>gütungsbed<strong>in</strong>gungen, Outsourc<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Tarifflucht<br />

durch <strong>Leiharbeit</strong>. Daher werden größere Flexibilität (<strong>in</strong>sbesondere bei Bezahlung <strong>und</strong><br />

Arbeitszeit), stärkere Berücksichtigung regionaler Besonderheiten sowie Aufgaben- <strong>und</strong><br />

Klientenorientierung angestrebt. Vor <strong>di</strong>esem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> s<strong>in</strong>d <strong>di</strong>verse Überarbeitungen der<br />

AVR bei Diakonie <strong>und</strong> Caritas vorgenommen worden.<br />

Novellierungen von AVR Diakonie<br />

Bei der Diakonie gibt es seit 2007 <strong>di</strong>e AVR DW-EKD neu, <strong>di</strong>e jedoch nicht b<strong>und</strong>esweit verb<strong>in</strong>dlich<br />

<strong>und</strong> e<strong>in</strong>heitlich angewendet werden. Jedes Diakonische Werk (DW) entscheidet eigenstän<strong>di</strong>g<br />

darüber, ob es <strong>di</strong>ese Regelungen (z.T. auch mo<strong>di</strong>fiziert oder ergänzt) oder andere<br />

im Bereich der DW existierende Regelungen anwendet oder selbst solche Regelungen entwickelt<br />

<strong>und</strong> <strong>in</strong> der ARK abschließt. In der Regel ist <strong>in</strong> der Satzung des jeweiligen DW niedergelegt,<br />

welche arbeitsrechtlichen Regelungen Gr<strong>und</strong>lage der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen<br />

se<strong>in</strong> sollen. S<strong>in</strong>d hier mehrere Regelwerke genannt, so können <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>richtungen selbstän<strong>di</strong>g<br />

entscheiden, welche Regeln für ihre Beschäftigten Geltung haben sollen. 33<br />

31<br />

Diakonie unternehmen, Informationsmagaz<strong>in</strong> des VdDD 2/2008, S. 8f.<br />

32<br />

Ebd. S. 9.<br />

33<br />

E<strong>in</strong> une<strong>in</strong>geschränktes Wahlrecht <strong>in</strong> Bezug auf tarifvertragliche Gr<strong>und</strong>lagen gibt es <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Brandenburgschlesische<br />

Oberlausitz (hier können E<strong>in</strong>richtungen das Arbeitsrecht e<strong>in</strong>es gliedkirchlichen DW oder des DW-<br />

EKD oder e<strong>in</strong>er der beteiligten Kirchen übernehmen) sowie <strong>in</strong> Rhe<strong>in</strong>land/Westfalen/Lippe (hier können alle <strong>in</strong><br />

kirchengesetzlich anerkannten <strong>und</strong> paritätisch strukturierten <strong>Ver</strong>fahren zustande gekommene Regelwerke angewendet<br />

werden). E<strong>in</strong> e<strong>in</strong>geschränktes Wahlrecht f<strong>in</strong>den wir <strong>in</strong> Baden (AVR DW-EKD, ggf. mo<strong>di</strong>fiziert, oder<br />

TVöD/B<strong>und</strong>, mo<strong>di</strong>fiziert), <strong>in</strong> der Konföderation Niedersachsen (AVR DW-EKD oder AVR-K), <strong>in</strong> Schleswig-<br />

Holste<strong>in</strong> (AVR DW-EKD, KTD-NEK oder TVöD/B<strong>und</strong>), <strong>in</strong> der Pfalz (AVR DW-EKD oder TVöD oder TV-<br />

18

Eigenstän<strong>di</strong>ge Regelungen gibt es beim DW Bayern, <strong>in</strong> Hessen Nassau, <strong>in</strong> Nordelbien <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />

der Konföderation Niedersachsen. Die DW im Osten haben – bis auf Pommern - <strong>di</strong>e AVR<br />

DW-EKD als Gr<strong>und</strong>lage benutzt <strong>und</strong> <strong>in</strong> Anlehnung „landesspezifische“ AVR DW entwickelt<br />

(so z.B. AVR DW Mecklenburg, AVR DW DWBO, AVR DW Mitteldeutschland, AVR DW<br />

Sachsen). Auch <strong>in</strong> Kurhessen-Waldeck <strong>und</strong> <strong>in</strong> Baden liegen regional angepasste Regelungen<br />

vor. Alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Diakonie gibt es mith<strong>in</strong> mehr als e<strong>in</strong> Dutzend Tarifregelungen, <strong>di</strong>e im Rahmen<br />

des "Dritten Weges" zustande gekommen s<strong>in</strong>d. Zusätzlich werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen DW noch<br />

der TVöD bzw. BAT-KF (Rhe<strong>in</strong>land, Westfalen, Lippe, Pfalz, Baden, Württemberg) bzw. <strong>di</strong>e<br />

jeweiligen TV-L angewendet. Hiermit kommt man auf knapp zwei Dutzend TV im Bereich<br />

der Diakonie – ohne deren Ausgründungen zu berücksichtigen, <strong>di</strong>e häufig nicht <strong>di</strong>e AVR,<br />

sondern Haustarife anwenden, wenn überhaupt tarifliche Regelungen Anwendung f<strong>in</strong>den.<br />

Die neuen AVR DW EKD erfassen nach Auskunft des VdDD ca. 150.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen<br />

(von ca. 435.000 Mitarbeiter/<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>sgesamt), also nach <strong>di</strong>eser Darstellung ca. 34% der Beschäftigten<br />

<strong>in</strong> der Diakonie. Nach der Mitarbeiterstatistik des DWEKD h<strong>in</strong>gegen waren im<br />

Jahr 2008 <strong>di</strong>e Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Diakonie wie folgt bestimmt:<br />

Tarifierungen <strong>in</strong> der Diakonie: Sept. 2008<br />

Art TVöD angelehnt AVR-DWEKD Regionale AVR Sonstige<br />

Anteil<br />

Beschäftigte 39,2% 22,1% 23,1% 15,6%<br />

Quelle: Mitarbeitendenstatistik zum 01.09.2008. Diakonie Texte - Statistische Informationen - 06.2011. S. 30<br />

Die AVR DW EKD s<strong>in</strong>d somit jedenfalls nicht das b<strong>und</strong>esweit dom<strong>in</strong>ierende Regelwerk der<br />

Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Diakonie. In ihrer quantitativen Relevanz s<strong>in</strong>d sie nach den Angaben<br />

des DW EKD den regionalen AVR <strong>und</strong> den Regelungen analog TVöD nachgeordnet.<br />

Länder), <strong>in</strong> Württemberg (AVR DW-EKD oder AVR Württemberg oder AVR Bayern oder Arbeitsrecht Baden);<br />

ke<strong>in</strong>e Wahlfreiheit gibt es <strong>in</strong> Kurhessen-Waldeck, Mitteldeutschland, Sachsen, Bayern <strong>und</strong> Hessen-Nassau.<br />

19

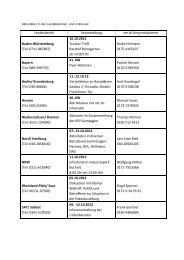

Übersicht: genutzte Tarifregelungen <strong>in</strong> der Diakonie (Auswahl) 34<br />

Regionales DW Angewendete TV<br />

Nordelbien Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie (KTD), AVR DW-<br />

EKD<br />

Konföderation Niedersachsen AVR-K oder kirchlich-<strong>di</strong>akonisches Arbeitsrecht wesentlich<br />

gleichen Inhalts (z.B. AVR DW-EKD)<br />

Rhe<strong>in</strong>land, Westfalen, Lippe BAT-KF, AVR DW-EKD sowie alle <strong>in</strong> kirchengesetzlich<br />

anerkannten, paritätischen <strong>Ver</strong>fahren zustande gekommene<br />

Tarifrechte<br />

Hessen-Nassau Kirchlich-<strong>di</strong>akonische Arbeitsvertragsordnung (KDA-<br />

VO)<br />

Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-schlesische AVR DW-DWBO (<strong>in</strong> Anlehnung an AVR DW-EKD)<br />

Oberlausitz<br />

Bayern AVR DW-Bayern<br />

Baden AVR DW-EKD (Fassung Baden), TVöD –B<strong>und</strong> (mo<strong>di</strong>fiziert),<br />

AVR DW-EKD<br />

Württemberg AVR Württemberg = TVöD kommunal, AVR DW-EKD,<br />

AVR Bayern, AVR Bayern, Arbeitsrecht der Diakonie <strong>in</strong><br />

Baden<br />

34<br />

Auf Gr<strong>und</strong>lage e<strong>in</strong>er Übersicht aus: <strong>di</strong>akonie unternehmen - Informationsmagaz<strong>in</strong> des VdDD 1/2009, S. 16f.;<br />

vgl. auch Anhang IV.<br />

20

2. Die Ökonomisierung des Sozialsektors <strong>und</strong> ihre Folgen für <strong>di</strong>e E<strong>in</strong>heit des „Dritten<br />

Wegs“<br />

2.1 Satzungen landeskirchlicher Diakonien im Überblick<br />

Die nachfolgende Übersicht dokumentiert <strong>di</strong>e Regelungen zum Arbeitsrecht <strong>in</strong> den Satzungen<br />

der landeskirchlich zugeordneten Diakonischen Werke. Sie zeigt <strong>di</strong>e Unterschiedlichkeit der<br />

dabei getroffenen Bestimmungen. Während sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Satzungen ke<strong>in</strong>e Aussagen zum<br />

Arbeitsrecht bef<strong>in</strong>den, variieren <strong>di</strong>e Bestimmungen <strong>in</strong> anderen Satzungen <strong>in</strong>sbesondere mit<br />

Blick auf <strong>di</strong>e geforderte <strong>Ver</strong>pflichtung der Mitglieder, sich an <strong>di</strong>e jeweiligen Arbeitsrechtsre-<br />

gelungen der jeweiligen Landeskirche zu halten. In e<strong>in</strong>igen Landeskirchen überlässt man es<br />

den Mitgliedern der Diakonischen Werke, welches Arbeitsrecht der beteiligten Kirchen zur<br />

Anwendung gebracht wird, <strong>in</strong> anderen Landeskirchen bedürfen Ausnahmen von der Anwen-<br />

dung der landeskirchlichen Regelung der ausdrücklichen Genehmigung durch <strong>di</strong>e jeweilige<br />

Landeskirche. E<strong>in</strong>ige Satzungen verpflichten ihre Mitglieder darauf, nur auf dem Dritten Weg<br />

zustande gekommenes Arbeitsrecht anzuwenden, andere führen aus, dass <strong>di</strong>e Mitarbeiter nach<br />

Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen beschäftigt werden müssen, <strong>di</strong>e auf dem strukturellen Gleichgewicht von<br />

Dienstgebern <strong>und</strong> Dienstnehmern beruhen.<br />

Diakonie Baden<br />

(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet:<br />

§5, (4), a)<br />

a) <strong>di</strong>e nach dem Arbeitsrechtsregelungsgesetz der<br />

Evangelischen Landeskirche <strong>in</strong> Baden zustande<br />

gekommenen Arbeitsrechtsregelungen oder <strong>di</strong>e<br />

Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des Diakonischen<br />

Werkes der EKD (AVR) nach Maßgabe des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes<br />

der Evangelischen<br />

Landeskirche <strong>in</strong> Baden oder <strong>in</strong> der Fassung der<br />

<strong>Ver</strong>öffentlichung der Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen<br />

Kommission des Diakonischen Werkes<br />

der EKD gemäß der Ordnung vom 7. Juni<br />

2001 <strong>in</strong> der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.<br />

Diakonie Bayern Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht, aber AVR<br />

Diakonie der Ev.-ref. Kirchen <strong>in</strong> Bayern<br />

<strong>und</strong> Nordwestdeutschland (Niedersachsen)<br />

Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />

21

Diakonie Berl<strong>in</strong>-Brandenburg-<br />

Schlesische Oberlausitz<br />

§7, (4), 6.<br />

Diakonie Braunschweig (Niedersachsen)<br />

§8, (2), g)<br />

Diakonie Bremen<br />

§4, 4)<br />

Diakonie Hamburg<br />

§7, (4), b)<br />

Diakonie Hannover (Niedersachsen)<br />

§8, (2), e)<br />

(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet<br />

6. Das Arbeitsrecht e<strong>in</strong>es gliedkirchlichen Diakonischen<br />

Werkes oder des DW EKD oder e<strong>in</strong>er<br />

der beteiligten Kirchen zu übernehmen. Der Diakonische<br />

Rat kann von <strong>di</strong>esen Regelungen Ausnahmen<br />

zulassen <strong>und</strong> außerdem Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien<br />

bzw. Tarifverträge dem Arbeitsrecht<br />

der Diakonie zuordnen. Die eigenstän<strong>di</strong>gen<br />

Rechte der genossenschaftlichen Diakonie bleiben<br />

unberührt.<br />

(2) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />

g) […] Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen der <strong>in</strong> der Dienstgeme<strong>in</strong>schaft<br />

aufgr<strong>und</strong> privatrechtlichen Arbeitsvertrags<br />

beruflich Mitarbeitenden das für Diakonische<br />

Rechtsträger <strong>in</strong> der Ev.-luth. Landeskirche<br />

<strong>in</strong> Braunschweig zur Anwendung bestimmte,<br />

kirchliche Arbeitsrecht anzuwenden, soweit nicht<br />

aus Rechtsgründen zw<strong>in</strong>gend anderes Arbeitsrecht<br />

anzuwenden ist;<br />

(4) Mitglieder, <strong>di</strong>e Arbeitsverhältnisse mit ihren<br />

Mitarbeiter<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Mitarbeitern begründen,<br />

s<strong>in</strong>d verpflichtet, das <strong>in</strong> der Bremischen Evangelischen<br />

Kirche jeweils geltende Mitarbeitervertretungsrecht<br />

anzuwenden. Ausnahmen bedürfen<br />

der Genehmigung des Vorstandes <strong>und</strong> der Zustimmung<br />

der Bremischen Evangelischen Kirche.<br />

(4) Die Mitglieder sollen<br />

b) <strong>di</strong>e Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien des Diakonischen<br />

Werks der EKD e.V., das <strong>in</strong> der Nordelbischen<br />

Evangelisch-Lutherischen Kirche gültige<br />

Tarifrecht oder e<strong>in</strong> Arbeitsvertragsrecht wesentlich<br />

gleichen Inhalts anwenden.<br />

e) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />

[…] Die Arbeitsvertragsrichtl<strong>in</strong>ien der Konföderation<br />

evangelischer Kirchen <strong>in</strong> Niedersachsen<br />

für E<strong>in</strong>richtungen, <strong>di</strong>e sich dem ARRGD angeschlossen<br />

haben (AVR-K), oder e<strong>in</strong> anderes<br />

kirchliches <strong>Ver</strong>tragsrecht <strong>in</strong> ihrer jeweils gültigen<br />

Fassung anzuwenden. Das Präsi<strong>di</strong>um kann auf<br />

Antrag e<strong>in</strong> Mitglied von <strong>di</strong>eser Pflicht befreien,<br />

wenn e<strong>in</strong> zw<strong>in</strong>gender Gr<strong>und</strong> vorliegt.<br />

Diakonie Hessen <strong>und</strong> Nassau Ke<strong>in</strong>e Angaben zu Arbeitsrecht, aber KDAVO<br />

22

Diakonie Kurhessen-Waldeck<br />

§7, (3), a)<br />

(3) Die […] Mitglieder s<strong>in</strong>d weiterh<strong>in</strong> verpflichtet,<br />

a) das Dienstvertragsrecht e<strong>in</strong>schließlich der Arbeitsrechtsregelung<br />

des Diakonischen Werkes <strong>in</strong><br />

der Fassung der Beschlüsse der zustän<strong>di</strong>gen Arbeitsrechtlichen<br />

Kommission anzuwenden,<br />

Diakonie Lippe (RWL) Onl<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong>e Satzung verfügbar<br />

Diakonie Mecklenburg<br />

§8, (4)<br />

Diakonie Mitteldeutschland<br />

(Thür<strong>in</strong>gen , Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Teile<br />

Brandenburgs <strong>und</strong> Sachsens)<br />

§8, (1),h)<br />

(4) Die Mitglieder s<strong>in</strong>d verpflichtet,<br />