Station 2: Der Nickel/Cadmium-Akkumulator

Station 2: Der Nickel/Cadmium-Akkumulator

Station 2: Der Nickel/Cadmium-Akkumulator

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Reihe „Wenn der Strom nicht aus der Steckdose kommt... – mobile Energiespeicher“<br />

<strong>Station</strong>enlernen <strong>Akkumulator</strong>en<br />

<strong>Station</strong> 2: <strong>Der</strong> <strong>Nickel</strong>/<strong>Cadmium</strong>-<strong>Akkumulator</strong><br />

2.1 Aufgabenstellung<br />

1. Fertigen Sie ein ausführliches Versuchsprotokoll an! Stellen Sie die Vorgänge bei den Lade/<br />

Entladezyklen dar und verwenden Sie die entsprechende Fachterminologie (Anode/Kathode<br />

/ Plus-Pol/Minus-Pol / Oxidation/Reduktion)<br />

2. Vergleichen Sie den Ni/Cd-Akku mit der Bleibatterie, der Brennstoffzelle und dem NiMH-<br />

Akku: arbeiten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme sorgfältig heraus!<br />

2.2 Versuchsanleitung<br />

Geräte Becherglas 50 mL<br />

<strong>Nickel</strong>netz<br />

<strong>Cadmium</strong>blech<br />

Spannungsquelle, Kabel, 2 Krokodilklemmen, Verbraucher (z.B. kleiner Elektromotor),<br />

Universalmessgerät<br />

Chemikalien Kalilauge c = 5 mol·L -1 C R: 35 S: 26-36/37/39-45<br />

Durchführung 1. Die <strong>Nickel</strong>elektrode wird an den Plus-Pol der Spannungsquelle, das<br />

<strong>Cadmium</strong>blech an den Minuspol angeschlossen. Es wird 2 min mit<br />

U = 2 V elektrolysiert (Elektrolyt: Kalilauge).<br />

2. Die <strong>Nickel</strong>- und die <strong>Cadmium</strong>elektrode werden über das Universalmessgerät<br />

miteinander verbunden, die Spannung gemessen und die Polung<br />

beobachtet.<br />

3. Nach erneutem Elektrolysieren wird ein Verbraucher angeschlossen.<br />

weitere Sicherheitshinweise<br />

Die <strong>Cadmium</strong>elektrode darf keinesfalls geschmirgelt werden, da <strong>Cadmium</strong>stäube<br />

sehr giftig sind. Es besteht für alle <strong>Cadmium</strong>verbindungen außer <strong>Cadmium</strong>sulfat<br />

in der Schule Verwendungsverbot. Da in diesem Versuch jedoch keine<br />

gelösten Stoffe oder Stäube anfallen, sondern das entstehende Hydroxid fest<br />

auf der Elektrode haftet ist eine Durchführung als Lehrerversuch m.E. möglich.<br />

Die <strong>Nickel</strong>netzelektrode sollte nach Möglichkeit nicht mit der Haut in Berührung<br />

kommen, da <strong>Nickel</strong> ein Kontaktallergen ist.<br />

Entsorgung Da eine Kontamination durch Schwermetall-Ionen nicht ausgeschlossen werden<br />

kann wird die Kalilauge in das Abfallgefäß „schwermetallhaltige Lösungen“ gegeben.<br />

Alternative: die Kalilauge wird zur Wiederverwendung in diesem Versuch gekennzeichnet<br />

aufbewahrt.

2.3 Info<br />

2.3.1 <strong>Nickel</strong>/<strong>Cadmium</strong>-System<br />

(Andere Bezeichnungen Ni/Cd, NiCd-Akku, <strong>Nickel</strong>akkumulator, NC-Akku, nickel/cadmium-system)<br />

Anwendung<br />

Gasdichte <strong>Nickel</strong>-<strong>Cadmium</strong>-Batterien werden häufig in Kleingeräten verwendet. Es gibt sie in verschiedenen<br />

Bauformen (Knopfzellen, Rundellen, prismatische Batteriepacks). Die Nennspannung<br />

einer einzelnen Zelle beträgt 1,3 V.<br />

Daneben gibt es prismatische Batterien in offener Bauweise, die wegen ihrer hohen Leistung und<br />

Kapazität vorwiegend in Notstromaggregaten und als Starterbatterie in der Luftfahrt eingesetzt<br />

werden.<br />

Ni/Cd-Batterien werden mit Kapazitäten von 10 mAh (Knopfzelle) bis >300 Ah (offene Bauweise)<br />

gefertigt.<br />

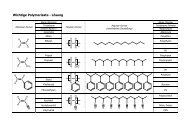

Vereinfachte elektrochemische Reaktionsgleichungen<br />

(Die Gleichungen beziehen sich auf den Ladevorgang, der Entladevorgang entspricht der Rückreaktion)<br />

Laden<br />

Negative Elektrode Cd(OH)2 + 2e - Cd + 2 OH -<br />

Positive Elektrode 2 Ni(OH)2 + 2 OH -<br />

2 NiOOH + 2 H2O + 2 e -<br />

Summe Cd(OH)2 + 2 Ni(OH)2 Cd + 2 NiOOH + 2 H2O<br />

Als Elektrolyt wird Kalilauge mit einer Dichte von 1,19 – 1,30 g/cm 3 (entspricht ca. 20-30 Gew. %)<br />

verwandt. Höhere Konzentrationen bewirken eine größere Entladekapazität bei verringerter Lebensdauer.<br />

Gegen Ladeschluss überschreitet die Zelle die Gasungsspannung von 1,55 bis 1,6 V/Zelle und es<br />

beginnt bei offenen Zellen eine Überladereaktion bei der aus dem in der Elektrolytlösung enthaltenen<br />

Wasser, Wasserstoff- und Sauerstoffgas erzeugt wird, der entweicht:<br />

Überladung<br />

Negative Elektrode 4 H2O + 4e - 2 H2 + 4 OH - (H2-Entwicklung)<br />

Positive Elektrode 4 OH - 2 H2O + O2 + 4e -<br />

(O2-Entwicklung)<br />

Gesamtreaktion 2H2O 2 H2 + O2 (Knallgas)<br />

Bei offenen Zellen muss der Verlust an Wasser von Zeit zu Zeit durch Nachfüllen von destilliertem<br />

Wasser ausgeglichen werden.<br />

Zur Vermeidung der Gasentwicklung sind gasdichte Zellen sind mit einer überdimensionierten negativen<br />

Elektrode ausgestattet, die eine Ladereserve aus <strong>Cadmium</strong>hydroxid enthält. Wird nach<br />

vollständigem Laden der Zelle weitergeladen, so wird dieses zu <strong>Cadmium</strong> reduziert, es entsteht<br />

kein Wasserstoff. <strong>Der</strong> am Plus-Pol entstehende Sauerstoff diffundiert zur <strong>Cadmium</strong>-Elektrode und<br />

oxidiert dieses.<br />

Weiterentwickelte gasdichte Faserstruktur-Ni/Cd-Zellen enthalten spezielle Faserstruktur-<br />

Rekombinations-elektroden. <strong>Der</strong> entwickelte Sauerstoff gelangt über den Gasraum zur Rekombinationselektrode<br />

und wird an der katalytischen Oberfläche so schnell rekombiniert, dass sich im Betrieb<br />

ein leichter Unterdruck einstellt. Schnellladung ist möglich.

Technische Daten<br />

Ni/Cd-System offen gasdicht<br />

Elektrolytlösung KOH Dichte 1,17 – 1,19 g/cm 3 Dichte 1,24 – 1,3 g/cm 3<br />

Leitfähigkeit (20 °C) 0,5 S/cm 0,63 S/cm<br />

Gefrierpunkt - 46°C<br />

Leerlaufspannung 1,35 V 1,28 – 1,35 V<br />

Spannung unter Nennlast 1,2 V 1,2 V<br />

Betriebstemperatur - 20 bis 45°C - 20 bis + 50°C, (60°C)<br />

empfohlen: +10 - 45°C<br />

spez. Energie<br />

25 Wh/kg 40 Wh/kg, 25 bis 35 Wh/kg mit<br />

(theoretisch 210 Wh/kg)<br />

Faserstrukturelektroden<br />

Energiedichte 35 bis 100 Wh/l<br />

Lebensdauer<br />

Bis 15 Jahre; 1500 - 4000 Zyklen ca. 4 Jahre; 1000 – 2000 Zyklen<br />

(bei mittlerer Temperatur) (je nach Elektrodentyp)<br />

(abhängig von der Nutzung)<br />

Schockbelastbarkeit gut sehr gut<br />

Energiewirkungsgrad 70-80 % 60 bis 70%<br />

Besonderheiten<br />

Die Viskosität der Elektrolytlösung fällt stark mit der Temperatur ab. Bei tiefen Temperaturen und<br />

großen Lade/Entladeströmen können durch verminderte Diffusion Dichteunterschiede eintreten,<br />

die Potentialabfall und lokales Einfrieren bewirken.<br />

Memory-Effekt: Ni/Cd-Zellen können u.a. durch wiederholte Teilentladung eine 2. Entladestufe<br />

entwickeln, die um 120 mV tiefer liegt. Es scheint, dass sich die Zelle daran erinnert vorher nur<br />

eine Teilkapazität abgegeben zu haben. Ursache ist die Kornvergröberung des <strong>Cadmium</strong>s und Bildung<br />

einer intermetallischen Phase der Zusammensetzung Ni5Cd21. Zur Beseitigung des Memory-<br />

Effektes muss die Zelle zunächst tiefentladen und anschließend mit Nennstrom und doppelter Ladezeit<br />

aufgeladen werden. Dadurch werden die aktiven Massen wieder vollständig aufgeladen.<br />

Selbstentladung: Abhängig von Bauart und Temperatur. Bei – 20 °C ca. 1% pro Monat. Bei Raumtemperatur<br />

ca. 15% Kapazitätsverlust /Monat, bei 45°C ca. 80% in den ersten drei Monaten, danach<br />

ca. 3% / Monat.<br />

Bauarten: Vielfältige, dem jeweiligen Verwendungszweck angepasste Bauweisen. Neben den offenzelligen<br />

Batterien mit flüssiger Kalilauge werden gasdichte Zellen mit Überladeschutz hergestellt.<br />

Diese Batterien sind lageunabhängig und werden mit einer max. Spannung von 1,55 V geladen.<br />

Geschlossene Batterien sind wartungsfrei, da beim Laden kein Wasserverlust auftritt. Neuere<br />

Batterien enthalten Sinter- oder Faserstrukturelektroden. Letztere können in einer Stunde geladen<br />

werden.<br />

Vorteile des Systems: Zuverlässig, langlebig, robust, tiefentladefähig, lange Standzeit im entladenen<br />

Zustand, auch bei tiefen Temperaturen entladefähig, Schnellladung bei bestimmten Bauarten<br />

möglich.<br />

Nachteile des Systems: Die <strong>Cadmium</strong>belastung der Umwelt in den Industriestaaten stammt<br />

weitgehend aus der Deponierung verbrauchter NiCd-Akkus. Das giftige <strong>Cadmium</strong> bildet lösliche<br />

Verbindungen und gelangt so ins Grundwasser. Trotz der Einführung der Batterieverordnung<br />

(BattV) im Jahr 1998 mit einer Rückgabepflicht der Verbraucher und einer Rücknahmepflicht der<br />

Hersteller ist die Rücklaufquote bei den kleineren Haushaltsbatterien schlecht. Die Europäische<br />

Union erwägt daher gegenwärtig die Produktion von NiCd-Akkus ab 2008 zu verbieten.<br />

verwendete Literatur: Batterie-Glossar des Fraunhofer ICT<br />

http://www.ict.fhg.de/deutsch/scope/ae/nikohcd.html (05.09.2005)<br />

M. Tausch/M. von Wachtendonk, Chemie 2000+ Band 2 (Buchner-Verlag, Bamberg 2004) S. 50.