5.Charakterisierung von Pilzen - member

5.Charakterisierung von Pilzen - member

5.Charakterisierung von Pilzen - member

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 1/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

5.1. Typische Merkmale aller Pilze<br />

5. Identifizierung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />

Pilze gehören zur Domäne der Eukaryonten und besitzen daher einen Zellkern.<br />

Die Pilze sind ein eigenes Reich, sie sind keine Pflanzen !<br />

Pilze ernähren sich heterotroph und betreiben keine Photosynthese<br />

Die meisten Pilze besitzen eine Zellwand aus Chitin (Cellulose bei den Oomycetes),<br />

Phagocytose <strong>von</strong> Nahrungsstückchen kommt selten vor. Daher schleusen die Pilze<br />

Enzyme aus, die eine Verdauung außerhalb der Zelle ermöglichen (deutlich beim<br />

Abbau <strong>von</strong> Holz abgestorbener Bäume zu beobachten). Die zerkleinerten<br />

(verflüssigten) Nährstoffe werden danach <strong>von</strong> den Zellen des Hyphengeflechts<br />

aufgenommen.<br />

Die meisten Pilzarten wachsen als Mycel, einem weit verzweigten Netz aus<br />

fadenförmig aneinander gereihten Zellen, einem Hyphengeflecht.<br />

Bei entsprechenden Umgebungsbedingen bilden sich arttypische Fruchtkörper die<br />

der Produktion und Freisetzung <strong>von</strong> Sporen dienen.<br />

Der Entwicklungszyklus kann zum Teil sehr komplex sein, ebenso die Formen<br />

sexueller, oder vegetativer Vermehrung.<br />

Pilze leben als Saprobonten, Symbionten, oder Parasiten<br />

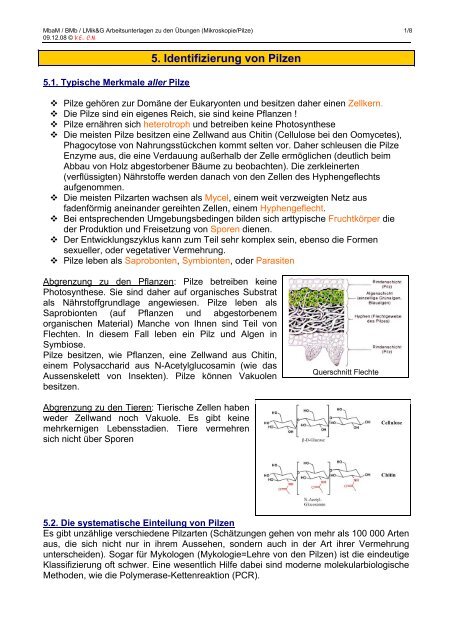

Abgrenzung zu den Pflanzen: Pilze betreiben keine<br />

Photosynthese. Sie sind daher auf organisches Substrat<br />

als Nährstoffgrundlage angewiesen. Pilze leben als<br />

Saprobionten (auf Pflanzen und abgestorbenem<br />

organischen Material) Manche <strong>von</strong> Ihnen sind Teil <strong>von</strong><br />

Flechten. In diesem Fall leben ein Pilz und Algen in<br />

Symbiose.<br />

Pilze besitzen, wie Pflanzen, eine Zellwand aus Chitin,<br />

einem Polysaccharid aus N-Acetylglucosamin (wie das<br />

Aussenskelett <strong>von</strong> Insekten). Pilze können Vakuolen<br />

besitzen.<br />

Abgrenzung zu den Tieren: Tierische Zellen haben<br />

weder Zellwand noch Vakuole. Es gibt keine<br />

mehrkernigen Lebensstadien. Tiere vermehren<br />

sich nicht über Sporen<br />

Querschnitt Flechte<br />

5.2. Die systematische Einteilung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />

Es gibt unzählige verschiedene Pilzarten (Schätzungen gehen <strong>von</strong> mehr als 100 000 Arten<br />

aus, die sich nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in der Art ihrer Vermehrung<br />

unterscheiden). Sogar für Mykologen (Mykologie=Lehre <strong>von</strong> den <strong>Pilzen</strong>) ist die eindeutige<br />

Klassifizierung oft schwer. Eine wesentlich Hilfe dabei sind moderne molekularbiologische<br />

Methoden, wie die Polymerase-Kettenreaktion (PCR).

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 2/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

Die meisten Pilze sind Vielzeller, es gibt aber auch einzellige Pilze, wie z.B. die Hefen,<br />

oder Pilze, die während gewisser Stadien im Entwicklungszyklus einzellig leben<br />

(Dictyostelium).<br />

Eine erste einfache Unterscheidung lässt sich aufgrund des Wachstums als Plasmodium<br />

treffen. Ein Plasmodium ist durch eine vielkernige Protoplasmamasse ohne Zellwände<br />

gekennzeichnet. Die Ernährung erfolgt durch Phagozytose. Ein Pseudoplasmodium<br />

entsteht durch die Ansammlung vieler, zuvor amöboider Zellen (Dictyostelium).<br />

Man unterscheidet daher 2 Abteilungen:<br />

Myxomycota (Schleimpilze; Plasmodium oder Pseudoplasmodium vorhanden)<br />

Eumycota (alle anderen Pilze, meist als Mycel wachsend)<br />

5.3.Myxomycota (Schleimpilze)<br />

Die Myxomycota sind zellwandlose Organismen die sich in manchen Entwicklungsstadien<br />

amöboid bewegen. Bei bestimmten Bedingungen bilden sie Sporangien, welche mit einer<br />

Cellulose- oder Chitinwand umgebene Sporen enthalten.<br />

Die Myxomycota lassen sich in vier Klassen gliedern:<br />

Acrasiomycetes ; Hydromyxomycetes; Myxomycetes; Plasmodiophoromycetes<br />

5.3.1.Acrasiomycetes<br />

Die Acrasiomyceten (zelluläre Schleimpilze)<br />

sind einkernige terrestrische Organismen, die<br />

auf feuchten Böden vor allem <strong>von</strong><br />

Bakterien, aber auch <strong>von</strong> anderen<br />

Nährstoffen leben. Die Bakterien werden<br />

durch Phagozytose aufgenommen. Von der<br />

etwa 20 Arten umfassenden Gruppe ist<br />

Dictyostelium discoideum ein wichtiges<br />

Objekt zur Erforschung der<br />

Differenzierungsprozesse vom ein- zum<br />

vielzelligen Organismus. Wie aus dem<br />

Entwicklungszyklus zu ersehen ist,<br />

aggregieren die amöboiden Zellen bei<br />

Nahrungsmangel zu einem<br />

Pseudoplasmodium. Die Aggregation wird<br />

durch Zellen ausgelöst, die zuerst<br />

Nahrungsmangel registrieren. Sie beginnen,<br />

rhythmisch cAMP abzugeben, was bei den<br />

Entwicklungszyklus bei Dictyostelium discoideum<br />

benachbarten Zellen eine Bewegung auf dieses Zentrum hin auslöst und in der Folge auch<br />

deren Stoffwechsel umstellt. An der Aneinanderlagerung der sind Lectine (Kohlenhydrate<br />

bindende Proteine) beteiligt. Bei der weiteren Entwicklung kann sich das Pseudoplasmodium<br />

(Name bedeutet, es besteht aus Einzelzellen und ist nicht vielkernig! ) wie eine Schnecke<br />

weiterbewegen. Während der Aggregationsphase kann es zu einer Verschmelzung zu<br />

diploiden Zygoten kommen, die eine Meiose durchlaufen noch bevor der Sorokarp<br />

ausgebildet ist. Dieser Fruchtkörper ist etwa 2mm hoch er besteht aus einem<br />

Cellulosestiel und einem Köpfchen, das mit Sporen gefüllt ist. Unter günstigen<br />

Bedingungen keimen diese Sporen wieder zu Amöben aus.

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 3/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

5.3.2. Myxomycetes<br />

Myxomyceten (echte Schleimpilze) sind vielkernige nackte<br />

Protoplasmakörper, es gibt also keine deutliche Trennung zwischen<br />

einzelnen Zellen. Diese Pilze leben auf verrottendem Holz und Laub<br />

und ernähren sich ebenfalls <strong>von</strong> Bakterien und anderen organischen<br />

Stoffen durch Phagocytose. Das intensiv gelbe Physarum<br />

polycephalum (nicht verwechseln mit Fusarium, einem Ascomyceten!)<br />

bildet ein verzweigtes Fusionsplasmodium Bei Nahrungsmangel bildet<br />

sich das Plasmodium zu einer schwarzen Sporangienmasse um.<br />

Viele Vertreter der 400 Arten umfassenden Gruppe bilden<br />

morphologisch differenzierter Fruchtkörper (2-3 mm Größe), in denen<br />

die Sporen in einem netzartigen Capillitium liegen. Es besteht aus<br />

einem Netzwerk <strong>von</strong> Cellulosefasern, in welche die Sporen eingelagert sind. Sie werden<br />

durch Wind verbreitet und keimen zu Myxamöben aus. Die<br />

Myxamöben durchlaufen vielfach ein begeißeltes Stadium<br />

(Myxoflagellaten). Auf faulenden Pflanzenteilen fallen bei Feuchtigkeit<br />

die großen schaumigen zitronengelb gefärbten Plasmodien der<br />

Lohblüte (Fuligo septica) auf. Auf der dem Licht abgewandten Seite<br />

umgestürzter Bäume findet man die braungefärbten bizarren<br />

Fruktifikationsgebilde <strong>von</strong> Cribaria rufa.<br />

Physarum<br />

polycephalum<br />

Arcyria cinerea<br />

5.3.3. Plasmodiophoromycetes (parasitische Schleimpilze)<br />

Der berüchtigste Vertreter dieser etwa 20 Arten umfassenden Gruppe ist Plasmodiophora<br />

brassicae, der Erreger der Kohlhernie. An Kohl und anderen Cruciferen verursacht er<br />

Wurzelanschwellungen, tumorartiges Wachstum. Die Wurzelhaare werden <strong>von</strong> zweifach<br />

begeißelten Zoosporen (=Planosporen) infiziert, in der Zelle entwickelt sich ein Plasmodium.<br />

Es zerfällt in Zoosporen, die erneute Infektionen verursachen. Zur Überwinterung wird ein<br />

interzelluläres Sporangium mit Dauersporen gebildet. Im Frühjahr keimen diese mit einer<br />

Chitinwand umgebenen Dauersporen (Aplanosporen) zu begeißelten Zoosporen aus.<br />

5.4. Eumycota<br />

Die Eumycota lassen sich in 5 Abteilungen gliedern:<br />

Mastigomycotina bilden bewegliche Planosporen<br />

Deuteromycotina (fungi imperfecti) haben keine sexuelle Vermehrung<br />

Zygomycotina Mucor Rhizopus<br />

Ascomycotina zu den Hemiascomycets gehört Hefe oder Candida.<br />

Zur Klasse der Euascomycetes gehören typische Schimmelpilze wie Aspergillus,<br />

Penicillium, Alternaria oder Fusarium<br />

Basidiomycotina besitzen typische Fruchtkörper (“Schwammerl”) wie die Hutpilze

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 4/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

Ascomycotina (Schlauchpilze)<br />

Ascomyceten sind die formenreichste Klasse der<br />

Pilze, sie leben in den verschiedensten Habitaten<br />

als Saprobionten auf Pflanzen- und Tierresten,<br />

als Krankheitserreger, im Süß- und Salzwasser.<br />

Ihr charakteristisches Merkmal sind Sporen als<br />

Folge eines Befruchtungsvorganges (perfekte<br />

Sporen), die zu acht in einem Schlauch (Ascus)<br />

entstehen.<br />

Die vegetativen Strukturen sind entweder<br />

einzellig, wie bei den Hefen, oder aus septierten<br />

Ascomyceten © Fritsche Mikrobiologie 1998<br />

(unterteilten) Hyphen aufgebaut, wobei jedes<br />

Segment mehrere Kerne enthalten kann. Falls diese Kerne genetisch nicht identisch sind<br />

spricht man <strong>von</strong> einem Heterokaryon.<br />

Zahlreiche Schimmelpilze, wie Aspergillus und Penizilliumarten; dazu gehören aber auch<br />

wichtige Hefen<br />

Zygomycotina (Jochpilze)<br />

Diese niederen Pilze pflanzen sich asexuell durch Aplanosporen<br />

fort, die in Sporangien entstehen und aktiv abgeschleudert<br />

werden können. Zahlreiche Schimmelpilze (z.B. Mucor- und<br />

Rhizopusarten) gehören zu den Zygomycotina.<br />

Mucor sp.<br />

Schimmelpilze: gehören zu verschiedenen Abteilungen (siehe<br />

oben). Ihnen gemeinsam ist, dass sie nur unter dem Mikroskop genauer untersuchbar sind<br />

(keine großen Fruchtkörper wie die Basidiomyzeten). Zu erkennen sind sie an dem in<br />

Regel weißen Pilzgeflecht (Myzel=Summe aller Hyphen; Hyphe = einzelner Pilzfaden).<br />

Wenn Schimmelpilze lange genug kultiviert werden, verfärben sich viele <strong>von</strong> ihnen (grün,<br />

braun, schwarz). Diese Färbung stammt meistens <strong>von</strong> den gebildeten Sporen<br />

(Vermerhungsformen)<br />

Hefen: gehören zu den Hemiascomycetes, leben meist<br />

einzellig, manche können „Zellverbände“ bilden (da alle Zellen<br />

die gleiche Aufgabe haben, spricht man nicht <strong>von</strong><br />

„Vielzellern“);<br />

Die technologisch bedeutsamste Art ist Saccharomyces<br />

cerevisiae: Brotherstellung (CO2 bildet Blasen und macht Brot<br />

„locker“), Wein- und Bierherstellung (Alkoholbildung unter<br />

anaeroben (O2-freien) Bedingungen<br />

nach Webster/Pilze

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 5/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

Basidiomycotina (dazu gehören z.B. die<br />

Ständerpilze - „Schwammerln“): das<br />

Pilzgeflecht befindet sich im Boden, die<br />

„Schwammerln“ sind der Fruchtkörper<br />

(Vermehrungsorgan).<br />

Das Mycel der typischen Speisepilze stellt<br />

zum Teil hohe Ansprüche an die<br />

Symbiosepartner , daher können die<br />

meisten <strong>von</strong> ihnen nicht gezüchtet werden<br />

(außer z.B. Champignon).<br />

Basidiomyceten © Fritsche Mikrobiologie, 1998<br />

5.5. Pilze mit technologischer Bedeutung<br />

Penicilliumarten: Herstellung <strong>von</strong> Penizillin und anderen ß-Lactamantibiotika („klassische<br />

Antibiotika“; bestimmte Verbindungsklasse; klassische Antibiotika wirken nur gegen<br />

Bakterien, und nicht gegen Viren und Pilze)<br />

Aspergillus niger: Herstellung <strong>von</strong> Zitronensäure (Zusatz zu Getränken, Süßwaren,<br />

Einsatz als Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen, etc.)<br />

5.6. Pilze als Krankheitserreger<br />

Pilze, die den menschlichen Körper besiedeln:<br />

Vor allem an der Oberfläche der Haut (Nagelpilz, Fußpilz,..), aber auch an inneren<br />

Oberflächen (Candida im Darmtrakt (Hefe); Aspergillus flavus in der Lunge)<br />

Hinweis für die Laborarbeit:<br />

Wenn man Pilze aus der Umwelt anzüchtet, weiß man – durch bloßes Betrachten – in der<br />

Regel nicht, um welche Pilze es sich handelt. Aus diesem Grund ist jede Pilzkultur so zu<br />

behandeln, als ob sie pathogen (krankheitserregend) wäre. Es ist daher strikt auf gute<br />

sterile Arbeitstechnik zu achten!<br />

Pilze, die Toxine (Gifte) bilden<br />

Pilze können Gifte bilden, die vor allem über Lebensmittel in den menschlichen Körper<br />

gelangen können, z.B. der Mutterkornpilz, der Getreide befällt; Fusarium-Arten, die<br />

ebenfalls Getreide befallen, aber auch Schimmelpilze, die im Haushalt Früchte etc.<br />

befallen.<br />

Hinweis: Im Gegensatz zu Bakterien (die meist bei neutralem pH-Wert am besten<br />

gedeihen, vertragen viele Pilze tiefere pH-Werte – sie wachsen deshalb z.B. an der<br />

Oberfläche <strong>von</strong> Früchten (z.B. Hefe auf der Obefläche <strong>von</strong> Trauben – diese Hefen können<br />

den Traubensaft zu Wein vergären). Nährmedien, auf denen Pilze (und keine Bakterien)<br />

wachsen sollen, haben daher oft einen sauren pH-Wert<br />

5.7. mikrobiologische Kultivierung<br />

Verwendet man bei der Anreicherung <strong>von</strong> Luftkeimen Malzextrakt oder Würze als<br />

Nähbodengrundlage, so bekommt man bei längerer Bebrütung bei Temperaturen bis max.<br />

30°C vorwiegend Bewuchs durch niedere Pilze (Hefen, Ascomyceten )<br />

Solche Pilze stellen in vielen Bereichen biotechnologischer Produktionsstätten ein<br />

Problem dar, weil ihre Verbreitung durch Sporen sehr rasch und sehr weitreichend erfolgt.<br />

In der Lebensmittel- und Futtermittelproduktion muss daher besonders drauf geachtet<br />

werden, Kontaminationen durch Pilzsporen zu vermeiden !

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 6/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

Durchführung:<br />

Die Anreicherung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong> und Schimmelpilzen erfolgt auf Nährböden aus<br />

Malzextraktagar oder Würzeagar. Nach etwa 2-4 Tagen Bebrütung bei 30°C werden die<br />

Platten begutachtet und versucht die verschiedenen Pilzarten zu unterscheiden.<br />

Beimpfung fester Nährmedien<br />

Luftinfektion: Pilzsporen sind ein Bestandteil <strong>von</strong> Staub; für die Beimpfung Petrischalen mit<br />

Universalnährmedium für Pilze (z.B. Malzextraktagar, Würzeagar, Saboraudagar) 10<br />

Minuten öffnen<br />

Pilze an der Oberfläche <strong>von</strong> Gegenständen: zahlreiche Schimmelpilzsporen befinden sich<br />

auf Kehrgeräten (Besen etc.); viele Pilze können <strong>von</strong> der Oberfläche <strong>von</strong> Früchten bzw.<br />

anderen Pflanzenteilen angezüchtet werden; Universalmedium für Pilze (siehe oben),<br />

Objekt kurz auflegen<br />

5.8 Untersuchung <strong>von</strong> Pilzkolonien<br />

Hefekolonien (Kolonie= Ansammelung einer größren Organismenzahl nach Vermehrung<br />

auf einem festen Nährmedium) haben in der Regel eine glänzende Oberfläche, sind meist<br />

gelblich, manchmal auch orange oder rot gefärbt; die Kolonien sind makroskopisch nicht<br />

<strong>von</strong> Bakterienkolonien zu unterscheiden.<br />

Schimmelpilzkolonien: wattiges Aussehen (Myzel), weiß bzw. <strong>von</strong> der Mitte der Kolonie<br />

ausgehende Verfärbung (Hinweis auf Sproenbildung)<br />

5.8.1. Präparation <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong> für die Mikroskopie<br />

5.8.1.1. Untersuchung im Stereomikroskop<br />

Pilzkulturen lassen sich in der Petrischale ohne Abheben des Deckels recht gut mit dem<br />

Stereomikroskop untersuchen. Die Vergrößerung bleibt dabei allerdings auf etwa 20-fach<br />

begrenzt. Es ist jedoch möglich die Pilzkultur in ihrer Gesamtheit zu untersuchen und vor<br />

allem verschieden weite Entwicklungsformen (Alter) zu beobachten. Am äußersten Rand<br />

der Kultur befinden sich die jüngsten Hyphen, die noch keine Fruchtkörper tragen. Weiter<br />

in Richtung Zentrum kann man die verschiedenen Stadien der Fruchtkörperbildung sehen<br />

und eventuell schon eine grobe Zuordnung treffen.<br />

5.8.1.2. Lichmikroskopische Untersuchung<br />

Präparation:<br />

Die Platten sollen dabei möglichst wenig bewegt werden um die<br />

Freisetzung <strong>von</strong> Sporen zu minimieren. Die Platten sollen daher auch<br />

nur kurz zur Entnahme <strong>von</strong> Probenmaterial geöffnet werden.<br />

Von glatten, klar abgegrenzten runden Kolonien, kann, wie bei<br />

Bakterien, mit einer ausgeglühten Impföse etwas Material<br />

entnommen und in physiologischer Kochsalzlösung auf dem<br />

Objektträger suspendiert werden.<br />

Von Schimmelpilzkulturen wird mit zwei abgeflammten Präpariernadeln ein Teil des<br />

Myzels nach oben herausgezogen und auf einen Objektträger überführt. Die Probe wird in<br />

1 Tropfen physiologischer Kochsalzlösung zerrupft, wobei man darauf achten sollte,<br />

vorsichtig zu arbeiten um die empfindlichen Fruchtkörper (Sporangien) nicht vollkommen<br />

zu zerstören (der Zusatz <strong>von</strong> etwas Spülmittel hilft bei dem Verteilen).

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 7/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

Beobachtung:<br />

Hefen: rund bis oval, viel größer als Bakterien (auch bei 400-facher Vergrößerung gut<br />

sichtbar); die meisten Hefen vermehren sich durch „Sprossung“ indem sich die Zelle nicht<br />

symmetrisch teilt, sondern an einer Stelle die Tochterzelle beginnt herauszuwachsen.<br />

Sprosse sind charakteristisch für das Vorliegen einer Hefe; einige Hefen vermehren sich<br />

durch Spaltung wie Bakterien („Spaltpilze“)<br />

Schimmelpilze: Pilzfäden erkennbar (findet man nur „Kugeln“, wurden nur Sporen<br />

überimpft, die Präparation muss wiederholt werden).<br />

Folgende Merkmale sind für die Eingrenzung entscheidend: Form der Sporenträger<br />

(Ansatz) und Art der Sporen-tragenden Fortsätze. Art der Hyphen, ob septiert (unterteilt)<br />

oder nicht, Art der Verzweigungen.<br />

Septierte Hyphen weisen auf Ascomyzenten oder Basidiomyzeten hin<br />

(Septum=Querwand; die Zellen sind durch eine Zellwand <strong>von</strong>einander getrennt)<br />

Unseptierte Hyphen (Zellen nicht durch Querwand getrennt, die Zellen bilden einen langen<br />

„Schlauch“, der viele Zellkerne hat) weisen auf Zygomyzeten hin<br />

Klassifikaton mit Hilfe <strong>von</strong> Fruchtkörpern: für die Klassifikation braucht man viel Erfahrung.<br />

Einige Pilze lassen sich aber <strong>von</strong> Nicht-Experten/innen grob klassifizieren: Die Gattungen<br />

Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Mucor und Rhizopus sind gut zu erkennen.<br />

Penicillium sp.<br />

“Pinselschimmel” (Ascomycetes)<br />

Raster-EM Lichtmikroskop<br />

Aspergillus sp. (Ascomycetes)<br />

5.8.2. Färbungen<br />

Hefe:<br />

Methylenblaufärbung erlaubt Unterscheidung zwischen lebenden und toten Zellen.<br />

Lebende Zellen bauen den blauen Farbstoff ab, und sind daher farblos, tote Zellen blau<br />

gefärbt. Durchführung: Zusatz <strong>von</strong> 1 Tropfen Methylenblaufärbelösung am Deckglasrand,<br />

mit Küchenrolle durch das Präparat durchsaugen<br />

Gramfärbung (Durchführung siehe Arbeitsblatt „Bakterienidentifikation“ – Hefen sind violett<br />

gefärbt (wie Gram-positive Bakterien)<br />

5.9. Lagerung <strong>von</strong> <strong>Pilzen</strong><br />

Lagerung als Sporensuspension oder in Schrägagar-Kulturröhrchen mit verringerter<br />

Nährstoffkonzentration

MbaM / BMb / LMik&G Arbeitsunterlagen zu den Übungen (Mikroskopie/Pilze) 8/8<br />

09.12.08 © V.E., C.N.<br />

5.10. Literatur:<br />

Campbell N.A.2006; Biologie;<br />

Pearson-Studium; München, (Grundlagenwissen Pilze) Basiswissen Mikrobiologie 1998. ,<br />

Brett, UZV, (mikroskopische Untersuchung <strong>von</strong> Schimmelpilzen)<br />

Bast, Mikrobiologische Methoden; 1999, Spektrum-Verlag (Präparationstechnik,<br />

Färbelösungen,..)<br />

Webster, „Pilze“; Springer 1983<br />

Glaubitz, Atlas der Gärorganismen,<br />

Anhang: Typische Vertreter <strong>von</strong> Schimmelpilzen