Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss

Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss

Artenschutz international und lokal Internationaler ... - NABU Neuss

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Artenschutz</strong> <strong>international</strong> <strong>und</strong> <strong>lokal</strong><br />

<strong>Internationaler</strong> <strong>Artenschutz</strong><br />

Verschiedene Zeitschriften mit Artikeln <strong>und</strong> Fotos zum <strong>international</strong>en <strong>Artenschutz</strong> (zB WWF Magazin,<br />

Regenwald-Report) werden ausgelegt, sodass sich die Kinder damit 10-15 Minuten selbständig<br />

beschäftigen <strong>und</strong> einen Überblick verschaffen können, zu welchen Tierarten es wo welche Projekte<br />

gibt. Anschließend folgt eine informelle Diskussion, wobei die Kinder auch andere Eindrücke <strong>und</strong><br />

Kenntnisse zB aus Fernsehberichten einbringen können. Verschiedene Möglichkeiten zur Förderung<br />

des <strong>international</strong>en <strong>Artenschutz</strong>es werden besprochen.<br />

Weshalb brauchen wir eigentlich den Natur- <strong>und</strong> <strong>Artenschutz</strong>, hier in Deutschland <strong>und</strong> überall auf der<br />

Welt? Weshalb brauchen manche Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten einen besonderen Schutz?<br />

Viele Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten sind heute vom Aussterben bedroht (Rote Liste Arten) oder bereits ausgestorben,<br />

vor allem durch den menschlichen Einfluss: durch die Zerstörung von Lebensräumen, durch Jagd <strong>und</strong> Wilderei,<br />

Überfischung der Weltmeere, durch Umweltgifte <strong>und</strong> die Erderwärmung.<br />

Welche Tierarten sind vom Aussterben bedroht oder gibt es schon gar nicht mehr?<br />

Beispiele weltweit:<br />

Eisbär, Großer Panda, Wale, sibirischer Tiger, Schneeleopard, Iberischer Luchs, Arktischer Fuchs,<br />

Gorillas <strong>und</strong> andere Großaffenarten, Koala Bär<br />

Beispiele in Deutschland:<br />

Braunbär, Luchs, Wolf, Wisent, Feldhase, Kiebitz, Rebhuhn<br />

Im Anschluss daran wird das <strong>international</strong>e <strong>Artenschutz</strong>projekt des <strong>NABU</strong> in Kirgistan zum Schutz<br />

von Schneeleoparden vorgestellt <strong>und</strong> eine Dokumentation auf DVD gezeigt.<br />

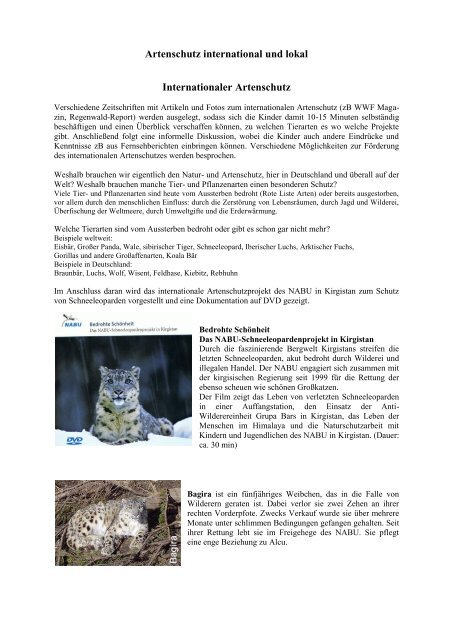

Bedrohte Schönheit<br />

Das <strong>NABU</strong>-Schneeleopardenprojekt in Kirgistan<br />

Durch die faszinierende Bergwelt Kirgistans streifen die<br />

letzten Schneeleoparden, akut bedroht durch Wilderei <strong>und</strong><br />

illegalen Handel. Der <strong>NABU</strong> engagiert sich zusammen mit<br />

der kirgisischen Regierung seit 1999 für die Rettung der<br />

ebenso scheuen wie schönen Großkatzen.<br />

Der Film zeigt das Leben von verletzten Schneeleoparden<br />

in einer Auffangstation, den Einsatz der Anti-<br />

Wilderereinheit Grupa Bars in Kirgistan, das Leben der<br />

Menschen im Himalaya <strong>und</strong> die Naturschutzarbeit mit<br />

Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen des <strong>NABU</strong> in Kirgistan. (Dauer:<br />

ca. 30 min)<br />

Bagira ist ein fünfjähriges Weibchen, das in die Falle von<br />

Wilderern geraten ist. Dabei verlor sie zwei Zehen an ihrer<br />

rechten Vorderpfote. Zwecks Verkauf wurde sie über mehrere<br />

Monate unter schlimmen Bedingungen gefangen gehalten. Seit<br />

ihrer Rettung lebt sie im Freigehege des <strong>NABU</strong>. Sie pflegt<br />

eine enge Beziehung zu Alcu.

Alcu, ebenfalls ein fünfjähriges Weibchen, geriet gemeinsam<br />

mit Bagira in die Falle der Wilderer. Dabei verlor sie ihre<br />

gesamte linke Vorderpfote <strong>und</strong> ist dadurch stark behindert. Im<br />

Gehege ist sie häufig mit Bagira anzutreffen, hat jedoch auch<br />

guten Kontakt zu Kunak <strong>und</strong> ist von neugierig-fre<strong>und</strong>lichem<br />

Charakter.<br />

Ein kasachischer Wanderzirkus versuchte, das sechsjährige<br />

Männchen Kunak außer Landes zu schmuggeln. Nach der<br />

erfolgreichen Rettung durch den <strong>NABU</strong> nahm er im Gehege<br />

sofort Kontakt zu Alcu <strong>und</strong> Bagira auf. Seinen Pflegern gegenüber<br />

ist er zutraulich, bei Fremden reserviert <strong>und</strong> abwartend.<br />

Seinen männlichen Willen pflegt er gegenüber den Weibchen<br />

in der Regel durchzusetzen.<br />

Pate werden für den Schneeleoparden<br />

Helfen Sie mit, die letzten Schneeleoparden zu retten.<br />

Ihre persönliche Urk<strong>und</strong>e als Pate für den Schneeleopard.<br />

Naturfilme<br />

"Tiger der Sümpfe", "Mein Leben mit Löwen" <strong>und</strong> andere Naturfilme aus der Reihe "Natural Killers"<br />

geben einen Einblick in die spannende Arbeit von Naturfilmern <strong>und</strong> Forschern. Gleichzeitig erlebt<br />

man die Lebenswelt der Königstiger in den S<strong>und</strong>arbans (Mangrovensümpfen) von Bangla Desh <strong>und</strong><br />

der Löwen in der afrikanischen Steppe des Krüger Nationalparks in Südafrika. (Dauer: ca. 50 min)<br />

Weitere Informationen zum <strong>international</strong>en Natur- <strong>und</strong> <strong>Artenschutz</strong>:<br />

World Wide F<strong>und</strong> for Nature WWF www.wwf.de<br />

International Union for Conservation of Nature IUCN www.iucn.org<br />

United Nations Environment Programme (UNEP) www.unep.org<br />

Greenpeace www.greenpeace.de www.greenpeace.org

Nationaler <strong>Artenschutz</strong><br />

Die Rückkehr der Luchse <strong>und</strong> Wölfe nach Deutschland; Ausrottung <strong>und</strong> Wiederansiedlung; Schutzgebiete<br />

<strong>und</strong> Aufklärungsarbeit.<br />

Das Bildungsprojekt des BMU "Don Cato - Die<br />

Rückkehr des Luchses" hat das Thema <strong>Artenschutz</strong><br />

<strong>und</strong> Biodiversität für Kinder aufbereitet. Mit einer<br />

CD reisen sie mit dem jungen Luchs Don Cato<br />

durch verschiedene Naturräume in Deutschland, im<br />

Winter durch die Alpen, im Frühjahr durch eine<br />

Fluss- <strong>und</strong> Auenlandschaft, im Sommer an der Küste<br />

<strong>und</strong> im Herbst im Harzgebirge. Die Geschichten,<br />

die er dabei erlebt, können Kinder per Mausklick<br />

miterleben <strong>und</strong> lernen dabei viel über die Artenvielfalt<br />

unserer Ökosysteme.<br />

Das Begleitheft vermittelt Wissenswertes über<br />

Luchse <strong>und</strong> die verschiedenen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />

in den vier Ökosystemen, die der Luchs Don Cato auf der CD durchwandert.<br />

Texte, Bilderrätsel, Quiz <strong>und</strong> Memory vermitteln, was biologische Vielfalt eigentlich bedeutet.<br />

Auf dem Don Cato Poster "Wir erhalten Lebensräume" sind 87 einheimische Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />

dargestellt. www.bmu.de/doncato bmu@broschuerenversand.de<br />

Weitere Informationen zu Luchs, Wolf <strong>und</strong> anderen seltenen Tierarten in Europa:<br />

www.bmu.de www.wwf.de www.nabu.de<br />

http://www.nabu.de/aktionen<strong>und</strong>projekte/wolf/willkommenwolf/<br />

http://www.nabu.de/tiere<strong>und</strong>pflanzen/saeugetiere/raubtiere/luchs/

Lokaler <strong>Artenschutz</strong><br />

Streuobstwiese, Blumenwiese <strong>und</strong> Wilde Hecke (zB Bürgerwäldchen in Lank) (Ordner: Wiese)<br />

Bunte Blumenwiesen, Streuobstwiesen <strong>und</strong> Wilde Hecken sind ein wichtiger Beitrag zum <strong>lokal</strong>en<br />

<strong>Artenschutz</strong>.<br />

Eine bunte Blumenwiese ist voller Artenvielfalt (Biodiversität). Wiesenblumen <strong>und</strong> Gräser, Kaninchen,<br />

Vögel <strong>und</strong> Mäuse, Schnecken <strong>und</strong> Regenwürmer, <strong>und</strong> eine Vielzahl von Insekten wie Spinnen,<br />

Bienen, Hummeln, Libellen, Schmetterlinge, Grillen, Schwebfliege, Florfliege, Marienkäfer, Heuschrecke,<br />

Grashüpfer, Ameisen, Blatthüpfer, Zickaden <strong>und</strong> Weichkäfer kann man bei einer Wiesen-<br />

Safari entdecken. Dabei braucht es keine umfangreiche Ausrüstung. Ein paar einfache Becherlupen<br />

<strong>und</strong> Lupen (Achtung: in hoher Wiese geht das Material leicht verloren) <strong>und</strong> Bestimmungsbücher für<br />

Blumen, Gräser, Insekten <strong>und</strong> Vögel sind ausreichend.<br />

Neben der Wiesenuntersuchung sollte auch auf die besondere Bedeutung der Streuobstwiese <strong>und</strong> des<br />

gemischten Heckensystems eingegangen werden. Beides gilt als wichtiges Habitat <strong>und</strong> Nahrungsquelle<br />

für viele Vogel- <strong>und</strong> Insektenarten wie auch für Nager, Igel, Rehe <strong>und</strong> Füchse. Die Idee, ein Bürgerwäldchen<br />

in dieser Art anzulegen basiert auf dem Hintergr<strong>und</strong>, dass alte Streuobstwiesen <strong>und</strong> wilde<br />

Hecken mit vielen Beerensträuchern heute zu einer Seltenheit in unserer Region geworden sind. Auf<br />

der Wiese sind einige Ansitze (Holzpfosten mit Querbalken) angebracht, die Greifvögeln dienen beim<br />

Erspähen ihrer Beute. Alte Streuobstwiesen sind ein besonderes Habitat für Steinkauz, Waldkauz,<br />

Eulen <strong>und</strong> Fledermäuse, die in den Stammhöhlen der alten Obstbäume Quartiere finden <strong>und</strong> auf offener<br />

Wiese gut jagen können.<br />

Ein Steinhügel mit Insektennisthilfen für Wildbienen <strong>und</strong> Solitärwesepen ist eine gute Ergänzung für<br />

eine Obstwiese, da die Insekten zur Bestäubung der Blüten <strong>und</strong> zum biologischen Pflanzenschutz beitragen.<br />

Die Obstwiese des Bürgerwäldchens ist von einer dichten Wildhecke umgeben.<br />

Wildhecken<br />

Eine wilde Hecke besteht aus verschiedenen Bäumen <strong>und</strong> Sträuchern, zB Brombeerbüschen, Haselnuss,<br />

Hol<strong>und</strong>ersträuchern <strong>und</strong> wilden Obstbäumen. Weil diese Pflanzen unterschiedlich hoch wachsen,<br />

gibt es in solchen Hecken verschiedene Stockwerke. Manche Vogelarten bauen ihre Nester ganz<br />

oben in den Bäumen, manche etwas weiter unten in den Sträuchern, wieder andere ganz unten am<br />

Boden. Igel suchen nachts zwischen den Blättern nach Schnecken <strong>und</strong> Würmern. In den Ästen <strong>und</strong> auf<br />

den Blättern leben verschiedene Käfer, Spinnen, Raupen, Schmetterlinge <strong>und</strong> Fliegen. Bienen, Hummeln<br />

<strong>und</strong> Hornissen finden Pollen an den Blüten der verschiedenen Strauch- <strong>und</strong> Baumarten von Februar<br />

bis Juli. Schmetterlinge sammeln den Nektar.<br />

Blütezeit von früh bis später im Jahr: Haselblüten > Weidenkätzchen > Schlehe, Traubenkirsche > Weißdorn,<br />

Pfaffenhütchen, Hol<strong>und</strong>er > Wildrose, Brombeere<br />

Die Früchte <strong>und</strong> Nüsse im Herbst <strong>und</strong> Winter werden von vielen Tieren <strong>und</strong> Vögeln als Nahrung genutzt.<br />

Vielen Tieren bieten dichte Hecken Nistplatz, Schlafplatz (auch für Winterschlaf), Nahrungsquelle,<br />

Schutz vor Sonne <strong>und</strong> Regen, <strong>und</strong> ein Versteck vor Feinden. Hierzu zählen auch Erdkröte, Feldmaus,<br />

Haselmaus, Kaninchen, Wiesel <strong>und</strong> Iltis.<br />

Hecken sind zugleich ein Wind- <strong>und</strong> Erosionsschutz auf freien Flächen. Allerdings sind in den vergangenen<br />

Jahrzehnten viele Hecken zwischen Feldern von Bauern beseitigt worden, weil in der Landwirtschaft<br />

mit den modernen Maschinen auf größeren Flächen einfacher <strong>und</strong> rationeller gewirtschaftet<br />

werden kann (Flurbereinigung). Für die Natur sind damit jedoch wichtige Lebensräume verloren gegangen.<br />

Biologische Vielfalt (BMU-Heft): Streuobstwiese<br />

Ausmalseite: Biologische Vielfalt - Eine Wiese voller Leben<br />

Tierarten auf einer Streuobstwiese: Maus, Igel, Fledermaus, Schmetterling, Biene, Hummel, Vögel,<br />

Spinnen, Schnecken, Raupen, Blattläuse<br />

Gedicht "Fre<strong>und</strong>schaft" (Datei: Gedicht Fre<strong>und</strong>schaft)<br />

(aus: Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Gr<strong>und</strong>schule, BMU; auch andere Anregungen zum Thema Wiese <strong>und</strong><br />

Obstwiese) http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gs_biodiv_schuelerheft.pdf (download)

Bienen, Wespenarten, Hummeln, Hornissen, Spinnen, Schnecken, Schmetterlinge, Marienkäfer,<br />

Maulwurf, Igel, Heuschrecken <strong>und</strong> Haselmaus<br />

(Ordner: Wiese; Datei: Tiere <strong>und</strong> Insekten auf der Wiese; Informationen, Literatur <strong>und</strong> Spiele)<br />

Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hummeln (Ordner: Wildbienen,-wespen, Ohrwürmer)<br />

R<strong>und</strong> 100.000 Arten gehören zu der weltweit verbreiteten Gruppe der Hautflügler, zu denen neben<br />

Bienen <strong>und</strong> Wespen auch die Ameisen gehören. Eine besondere Faszination üben die hochgradig organisierten<br />

Insektenstaaten vieler Hautflüglerarten aus. Daneben gibt es aber auch eine Viezahl von<br />

solitär lebenden Bienen <strong>und</strong> Wespen, die keine Völker ausbilden. Die Weibchen legen ihre Eier je<br />

nach Art in der Erde, an totem Holz oder an lebenden Pflanzen ab.<br />

Die Hummeln sind mit ihren langen Zungen neben Solitär-<br />

<strong>und</strong> Honigbienen die wichtigsten blütenbestäubenden Insekten.<br />

Zwischen März <strong>und</strong> Mai suchen die im Vorjahr begatteten<br />

Königinnen unter Grasbüscheln <strong>und</strong> in verlassenen Mäusenestern<br />

nach geeigneten Nistplätzen.<br />

Natürliche Nistmöglichkeiten für Hautflügler sind durch die<br />

moderne Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft sowie naturfern gestaltete<br />

Gärten selten geworden. Neben einer natürlichen Gartengestal-tung<br />

kann man durch die Anbringung von Nisthilfen für<br />

Unterschlupf sorgen. Besonders geeignet ist hierfür Bambus<br />

oder Schilfrohr, als kleines Bündel (ca. 20 cm lang), Lochsteine,<br />

angebohrte Hartholzklötze <strong>und</strong> Lehmwände, an einem<br />

sonnigen, warmen, wettergeschützten Ort aufgestellt. Blumenwiesen,<br />

blühende Sträucher <strong>und</strong> Obstbäume, Stauden, Trockenmauern <strong>und</strong> wilde Ecken bieten<br />

Nahrung <strong>und</strong> Lebensraum für viele Hautflüglerarten.<br />

Mit Kindern kann man auf der Streuobstwiese am<br />

Bürgerwäldchen die Nisthilfen für Hautflügler<br />

genauer untersuchen. Mit Schilf <strong>und</strong> Bambus kann<br />

jedes Kind seine eigene kleine Nisthilfe basteln,<br />

mit nach Hause nehmen <strong>und</strong> im Garten aufhängen.<br />

Die Schilfstöcke können vor Ort mit Rosenscheren<br />

auf eine Länge von 15-20 cm geschnitten werden.<br />

Am besten geeignet sind dafür Schilfmatten aus<br />

dem Baumarkt (Stengeldurchmesser 0,5-1 cm<br />

Durchmesser).<br />

Bambusstöcke müssen zersägt werden da sie sonst<br />

oft spleißen. Diese Arbeit sollte zuvor auf Tischen<br />

(zB in der <strong>NABU</strong>-Station) gemacht werden. Mit<br />

Kordel oder dünnem Draht werden die Stöckchen<br />

zu 6-10 cm dicken Bündeln fest zusammen geb<strong>und</strong>en. Zur Aufhängung wird ein weiterer Faden oder<br />

Draht an zwei Seiten befestigt. Die Nisthilfen sollten an einem sonnigen, möglichst regengeschützten<br />

Ort aufgehängt werden.<br />

Nisthilfen für Bienen <strong>und</strong> Wespen, Infoblatt Nr.17,<br />

NUA<br />

www.nua.nrw.de poststelle@nua.nrw.de<br />

Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hornissen, <strong>NABU</strong><br />

info@<strong>NABU</strong>-Natur-Shop.de<br />

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung; Naturgärten<br />

<strong>und</strong> Nisthilfen für Hautflügler; Blumenwiese;<br />

Biologischer Pflanzenschutz<br />

Naturschutz ums Haus, <strong>NABU</strong><br />

<strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />

Gartenteich, Trockenmauer, begrünte Fassaden,<br />

Dachbegrünung, Sommerblumen <strong>und</strong> Stauden, lebendige<br />

Wege <strong>und</strong> Plätze; Nisthilfen, Sommerquartiere <strong>und</strong> Überwinterungshilfen für Vögel, Wildbienen, Fledermäuse,<br />

Hummeln, Igel

Mit Kindern auf die große "Nussjagd" gehen<br />

Haselmaus<br />

Die Haselmaus ist klein <strong>und</strong> flink, überwiegend nachts turnt sie durch die Sträucher an Waldrändern<br />

<strong>und</strong> Hecken, <strong>und</strong> kaum jemand bekommt sie je zu Gesicht. Deshalb ist auch kaum bekannt, wo es<br />

wieviele von ihr überhaupt noch gibt. Um das heraus zu finden rufen die Naturschutzjugend NAJU<br />

NRW <strong>und</strong> die Nordrhein-Westfalen-Stiftung auf zur Großen Nussjagd.<br />

www.nussjagd-nrw.de schlauemaus@nussjagd-nrw.de<br />

Zum Aufspüren der scheuen Haselmaus werden Haselmaus-Forscher gebraucht, sie nach angenagten<br />

Haselnüssen, der Lieblingsspeise der Haselmaus, suchen. Die besonderen Nagespuren verraten, ob<br />

eine Haselmaus oder eine andere Maus an der Nuss genagt hat. Die Spuren der Nagezähne verlaufen<br />

bei der Haselmaus parallel oder leicht schräg zum Öffnungsrand.<br />

Das Loch ist fast kreisr<strong>und</strong> <strong>und</strong> hat einen<br />

glatten Rand. Rötel-, Wald- <strong>und</strong> Gelbhalsmäuse nagen<br />

einen rauen Rand mit Zahnspuren senkrecht zum Öffnungsrand.<br />

Vögel <strong>und</strong> Eichhörnchen zerbechen oder<br />

halbieren die Haselnussschalen einfach. Ein kleines<br />

Loch hat der Haselnussbohrer, ein Rüsselkäfer, in die<br />

Nuss gefressen.<br />

Eigentlich ist die Haselmaus keine Maus sondern gehört<br />

zu den Schlafmäusen oder Bilchen. Sie ist eine kleine<br />

Verwandte des Siebenschläfers, wie ein Blick auf ihren<br />

Schwanz verrät: er ist dicht <strong>und</strong> buschig behaart, ein<br />

perfektes Steuer beim Spingen im Geäst. Die echten<br />

Mäuse haben dagegen einen dünnen, fast nackten<br />

Schwanz. Die Haselmaus baut ihr Nest in Baumhöhlen,<br />

Nistkästen oder zwischen Brombeerranken. Im Winter<br />

halten die Haselmäuse einen echten Winterschlaf. Dabei<br />

sinkt ihre Körpertemperatur bis auf 4°C <strong>und</strong> das Herz<br />

schlägt nur noch ganz langsam. Je nach Wetter dauert in<br />

unserer Gegend der Winterschlaf von Oktober/November<br />

bis März/April.<br />

(Datei: Haselmaus Nussjagd)

Das Artensterben hat sich beschleunigt<br />

Immer mehr Menschen (ver)brauchen Natur<br />

Alles Leben ist gekennzeichnet durch Werden <strong>und</strong> Vergehen. Phasen massiven Artensterbens, ausgelöst beispielsweise<br />

durch Naturkatastrophen, hat es in der Erdgeschichte immer wieder gegeben – die letzte vor 65 Millionen<br />

Jahren. Seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert jedoch wird der Rückgang der biologischen Vielfalt maßgeblich durch<br />

menschliches Handeln verursacht. Neueste Erhebungen gehen davon aus, dass die derzeitige Aussterberate von 3<br />

bis 130 Arten pro Tag um den Faktor 100 bis 1000 über dem natürlichen Wert liegt. Von den weltweit untersuchten<br />

Arten sind laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion IUCN (2006) beispielsweise eine von drei Amphibienarten,<br />

ein Viertel aller Säugetier- <strong>und</strong> Nadelbaumarten sowie jede achte Vogelart gefährdet.<br />

Die Hauptursachen des Artensterbens sind bekannt: Lebensraumzerstörung, Übernutzung <strong>und</strong> illegaler<br />

Handel von wildlebenden Arten <strong>und</strong> das Einbringen gebietsfremder Tiere <strong>und</strong> Pflanzen. Auch Klimaveränderung<br />

<strong>und</strong> Umweltverschmutzung zeichnen sich immer deutlicher als Mitursache für Verbreitungsschw<strong>und</strong><br />

oder das Aussterben von Arten ab.<br />

Nur der Mensch kann die Artenkrise beenden<br />

Das Aussterben von Arten ist unumkehrbar. Mit jeder ausgestorbenen Art wird unsere Welt ärmer an Genen,<br />

Farben, Formen <strong>und</strong> Geräuschen. Mit dem Andauern des Artensterbens ist, über kurz oder lang, auch mit dem<br />

Verlust wichtiger <strong>und</strong> unbezahlbarer Ökosystemfunktionen wie der Photosyntheseleistung der Pflanzen, ihrer<br />

Klimaregulationsfunktion, der Bestäubung <strong>und</strong> Verbreitung von Wild- <strong>und</strong> Nutzpflanzen durch Insekten <strong>und</strong><br />

andere Tiere sowie der Selbstreinigung von Fließgewässern zu rechnen. Auch der Verlust mancher Pflanzen-<br />

<strong>und</strong> Tierart mit bekannter oder potenzieller Heilwirkung droht.<br />

Was können wir gegen das weltweite Artensterben tun?<br />

Nur der Mensch, als Verursacher der Biodiversitätskrise, kann diese auch beenden. Ein wichtiger Weg, die Artenvielfalt<br />

zu bewahren ist, die Lebensräume von Arten zu erhalten <strong>und</strong> zu schützen. Die Ausweisung von<br />

Schutzgebieten allein jedoch stellt noch nicht die Lösung des Problems dar. Die Kontrolle der Übernutzung <strong>und</strong><br />

des Handels von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, der Erhalt von wichtigen Arten außerhalb von Schutzgebieten, die<br />

Reduktion von Mensch-Wildtierkonflikten - all diese Problematik würde durch alleinigen Flächenschutz nicht<br />

gelöst werden.<br />

Manchmal müssen anhand von Forschungsarbeiten artspezifische Schutzprojekte erstellt werden. Deswegen<br />

arbeiten Artenschützer heutzutage gleichermaßen an Schutzinstrumenten für kritisch bedrohte Arten, an Konzepten<br />

für die nachhaltige Nutzung ausgewählter Arten <strong>und</strong> an Akzeptanz schaffenden Maßnahmen bei der Lokalbevölkerung<br />

für den <strong>Artenschutz</strong>. Denn moderne Konzepte im <strong>Artenschutz</strong> beziehen auch den Menschen mit<br />

ein. Schließlich können Schutzgebiete dem Druck von außen langfristig nur standhalten, wenn Bewohner bei der<br />

Planung mit einbezogen werden.<br />

Insbesondere Anwohner werden ein Reservat nur respektieren, wenn dessen Gründung ihren Lebensunterhalt<br />

nicht bedroht. Hier ist es erforderlich, den Schutz der Natur mit deren nachhaltiger Nutzung zu verbinden: Es<br />

darf nicht mehr aus der Natur entnommen werden als natürlicherweise nachwächst – bei der Ernte von Holz <strong>und</strong><br />

Heilpflanzen genauso wie bei der Nutzung von Wildtieren an Land <strong>und</strong> im Meer. Letztendlich gilt es, konkrete<br />

Maßnahmen politisch, wirtschaftlich oder im rechtlichen Rahmen zu verankern <strong>und</strong> umzusetzen <strong>und</strong> im Lebensraum<br />

zu überprüfen, ob die Maßnahmen auch Wirkung zeigen.<br />

Quelle: http://www.wwf.de/themen/artenschutz/bedrohte-tiere-<strong>und</strong>-pflanzen

Biologische Vielfalt bewahren<br />

Neue Konzepte gegen den Ausverkauf der Wildnis<br />

Breitmaulnashorn in Namibia. © Ulf Dörner / WWF<br />

Wie viele Arten sind bedroht <strong>und</strong> bereits ausgestorben?<br />

Etwa vier Milliarden Jahre der Evolution haben auf unserem Planeten<br />

zur Entstehung einer Vielzahl an beeindruckenden <strong>und</strong> unscheinbaren,<br />

großen <strong>und</strong> winzigen, bunten <strong>und</strong> farblosen <strong>und</strong> häufig in ihrer Erscheinung<br />

einmaligen Arten geführt. Etwa zwei Millionen Arten -<br />

Tiere, Pflanzen, Pilze <strong>und</strong> Mikroorganismen - wurden bislang beschrieben.<br />

Diese stellen jedoch nur einen Teil der gesamten Artenzahl<br />

der Erde dar, die von Biologen vor allem aufgr<strong>und</strong> noch nicht entdeckter<br />

Kleinstlebewesen auf 10 bis 100 Millionen geschätzt wird.<br />

Die Gesamtheit der Arten <strong>und</strong> ihrer Lebensräume sowie die genetische<br />

Variabilität innerhalb einer Art werden unter dem Begriff der biologischen<br />

Vielfalt oder Biodiversität zusammengefasst.<br />

Viele Arten sind schon von Natur aus selten. Sie drohen daher rascher auszusterben als andere. Etwa weil sie groß sind<br />

<strong>und</strong> nur wenige Exemplare hervorbringen. Weil sie womöglich nur in einem begrenztem Gebiet, beispielsweise nur<br />

auf einer Insel oder in einem See vorkommen. Oder weil sie sich nur langsam fortpflanzen <strong>und</strong> Verluste nicht rasch<br />

ausgleichen können. Man darf daher bei der Einschätzung des Gefährdungsstatus einer Art nicht nur zählen, man muss<br />

auch gewichten. Der letzten Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN (2006) zufolge sind weltweit bereits 16.119<br />

Arten gefährdet - darunter ein Drittel aller Amphibienarten <strong>und</strong> ein Viertel aller Säugetierspezies.<br />

Zwischen den Jahren 1600 <strong>und</strong> 1700 lag die Aussterberate für Vögel <strong>und</strong> Säugetiere bei einer Art pro Jahrzehnt, zwischen<br />

1850 <strong>und</strong> 1950 hatte sie eine Art pro Jahr erreicht. Die derzeitige Aussterberate liegt bei 3 bis 130 Arten pro<br />

Tag! Die Rote Liste der IUCN (2006) enthält über 800 dokumentierte Fälle von ausgestorbenen Arten seit dem 16.<br />

Jahrh<strong>und</strong>ert - 784 komplett (also inklusive Zoohaltung) ausgestorbene <strong>und</strong> 65 in der Wildnis ausgestorbene Arten. Die<br />

wahre Zahl liegt jedoch vermutlich noch deutlich höher.<br />

Konzepte im <strong>Artenschutz</strong><br />

Erst in den 1970er Jahren begann weltweit der großräumige Schutz von wild lebenden Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten - zunächst<br />

über das Washingtoner <strong>Artenschutz</strong>übereinkommen CITES, einem Abkommen zur Regulierung des Handels<br />

mit ausgewählten Spezies. Seit den 1980er Jahren setzt der Naturschutz zunehmend auf die Unterschutzstellung wertvoller<br />

Lebensräume. Dennoch bleibt die Betrachtung der Art als Indikator für die Überlebensfähigkeit eines Ökosystems<br />

<strong>und</strong> damit auch für die Schutzwürdigkeit eines Lebensraums enorm wichtig. Mit der Flora-Fauna-<strong>und</strong> Habitat-<br />

Richtlinie (FFH) baut sogar ein ganzes Gesetz in der EU auf dem gezielten Schutz bestimmter Arten auf.<br />

Doch dieses Prinzip hat seine Grenzen. Viele Schutzgebiete liegen mehr <strong>und</strong> mehr wie Inseln in einem Meer von Kulturlandschaften.<br />

Immer weiter dringen landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Siedlungen in die verbleibenden Naturräume<br />

außerhalb der Schutzgebiete vor. Ein genetischer Austausch zwischen Populationen dieser „Schutzinseln“<br />

wird daher immer schwieriger <strong>und</strong> führt zu verstärkter Inzucht innerhalb der Populationen <strong>und</strong> zu größerer Anfälligkeit<br />

für Erb- <strong>und</strong> anderen Krankheiten. Ein Verb<strong>und</strong> dieser Schutzgebiete <strong>und</strong> Biotope ist für einen langfristigen Naturschutz<br />

daher unumgänglich. Ziel des <strong>Artenschutz</strong>es <strong>und</strong> damit auch des WWF ist daher,<br />

die Erhaltung wildlebender Arten in ihren natürlichen Lebensräumen auf der Basis natürlicher Lebensbedingungen<br />

sowie<br />

die Förderung einer nachhaltigen Nutzung von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, die nicht zum Ausbeuten der jeweiligen<br />

Art führt.<br />

Quelle: http://www.wwf.de/themen/artenschutz/bedrohte-tiere-<strong>und</strong>-pflanzen/biologische-vielfalt/

Literatur zu <strong>Artenschutz</strong> <strong>und</strong> Biodiversität<br />

Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Gr<strong>und</strong>schule, BMU bmu@broschuerenversand.de<br />

Themen: Heilpflanzen - Apotheke Natur; Artenvielfalt; Eine Wiese voller Leben; Entdeckungsreise; Protokollvorlagen<br />

für Pflanzen- <strong>und</strong> Tierbestimmung; Streuobstwiese; alte Bäume; Regenwald; Recycling-Papier<br />

http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gs_biodiv_schuelerheft.pdf (download)<br />

Naturschutz ums Haus, <strong>NABU</strong> <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />

Gartenteich, Trockenmauer, begrünte Fassaden, Dachbegrünung, Sommerblumen <strong>und</strong> Stauden, lebendige Wege<br />

<strong>und</strong> Plätze; Nisthilfen, Sommerquartiere <strong>und</strong> Überwinterungshilfen für Vögel, Wildbienen, Fledermäuse,<br />

Hummeln <strong>und</strong> Igel<br />

Wohnvergnügen, Für mehr Natur am Haus, <strong>NABU</strong> (neue Kurzfassung von Naturschutz ums Haus (s.o.)<br />

Zukunft gestalten - Natur erhalten, Umweltb<strong>und</strong>esamt (UBA) www.uba.de<br />

Umweltfre<strong>und</strong>lich Gärtnern <strong>und</strong> Kompostieren, Lebendiges Grün für Balkone, Fassaden, Dächer, Hinterhöfe <strong>und</strong><br />

Vorgärten<br />

Wir erk<strong>und</strong>en die Wiese, MURL NRW (nicht mehr erhältlich)<br />

Wiesenarten, Wiesenpflege, Stockwerke in der Wiese, "Expedition durch den Wiesendschungel", Tiere <strong>und</strong><br />

Pflanzenarten, Überlebenstricks, Gräser, Spurensuche, Blumensamen sammeln <strong>und</strong> aussäen<br />

Natürlich lernen, Themenheft "Schmetterlinge", <strong>NABU</strong> + LBV<br />

Arten <strong>und</strong> Entwicklungszyklus; Artenschw<strong>und</strong>; Beobachtungstipps; Schmetterlingsschutz (Faltertränke, Brennesselbeet,<br />

Blumenwiese); Spiele,Lieder,Basteltipps<br />

Natürlich lernen, Themenheft "Schlangen", <strong>NABU</strong> + LBV<br />

Merkmale <strong>und</strong> Nahrung, Fortbewegung, Spiel- <strong>und</strong> Bastelideen, Rätsel<br />

Erlebter Frühling, "Kreuzspinne", NAJU-Heft (Spinnen allgemein)<br />

Lebensraum, Netzbau <strong>und</strong> Netzformen, Nahrung, Fortpflanzung, Übersicht Spinnenarten, Spinnenrätsel<br />

Erlebter Frühling, "Hasel", NAJU<br />

Botanik, Lebensraum, Windbestäubung, Fraßspuren, Rätsel<br />

Große Nussjagd in NRW (2009/10), Suche nach der Haselmaus <strong>und</strong> ihren Fraßspuren<br />

Wettbewerb der NAJU NRW für junge Forscher<br />

NAJU-Versum, Heimische Schmetterlinge, Wir tun was!<br />

Wissenswertes über Schmetterlinge, Aktion Falterwiese; englisch-sprachige Rätsel; Zitronenfalter<br />

BUND, Schmetterlinge schützen<br />

Schmetterlingsarten in Deutschland; Entwicklungszyklus; gefährdete Arten; Garten- <strong>und</strong> Balkonpflanzen für<br />

Schmetterlinge; Tagfalter-Monitoring; Insektenschutz; Biotopschutz<br />

Heimische Schmetterlinge in Wort <strong>und</strong> Bild, <strong>NABU</strong> Nettetal (Insektenschutz, Biotopschutz)<br />

Bienen, Wespen <strong>und</strong> Hornissen, <strong>NABU</strong> info@<strong>NABU</strong>-Natur-Shop.de<br />

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung; Naturgärten <strong>und</strong> Nisthilfen für Hautflügler; Blumenwiese; Biologischer<br />

Pflanzenschutz<br />

Nisthilfen für Bienen <strong>und</strong> Wespen, Infoblatt Nr.17, NUA<br />

www.nua.nrw.de poststelle@nua.nrw.de<br />

Der Igel, Pflegefall oder Outdoor-Profi? <strong>NABU</strong><br />

Lebensraum, Nahrung, Fortpflanzung, Winterschlaf; Gefahren; Beerensträucher, Reisighaufen, Blumenwiese,<br />

Steinmauer, Igelhäuschen

Igel sind Wildtiere <strong>und</strong> keine Hausbewohner, NUA, Informationsblatt Nr. 4<br />

poststelle@nua.nrw.de<br />

Don Cato - Die Rückkehr des Luchses (CD, Poster, Heft)<br />

Don Cato CD: Ein junger Luchs begibt sich auf die Reise durch verschiedene Naturräume in Deutschland, im<br />

Winter durch die Alpen, im Frühjahr in einer Fluss- <strong>und</strong> Auenlandschaft, im Sommer an der Küste <strong>und</strong> im<br />

Herbst im Harz. Die Geschichten, die er dabei erlebt, können Kinder per Mausklick miterleben <strong>und</strong> lernen dabei<br />

viel über die Artenvielfalt unserer Ökosysteme.<br />

Don Cato Begleitheft: Wissenswertes über Luchse <strong>und</strong> zu den verschiedenen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten in den vier<br />

Ökosystemen, die der Luchs Don Cato auf der CD durchwandert. Bilderrätsel, Quiz <strong>und</strong> Memory. Und was<br />

bedeutet eigentlich biologische Vielfalt?<br />

Don Cato Poster: Wir erhalten Lebensräume, Bilder von 87 einheimischen Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />

www.bmu.de/doncato bmu@broschuerenversand.de<br />

Wölfe, BMU www.bmu.de service@bmu.de<br />

Wiederansiedelung von Wölfen in Deutschland; Rudelleben von Wölfen; Wolfsmanagement; Schutz <strong>und</strong> Aufklärung<br />

Biologische Vielfalt, Arbeitsheft für Sek<strong>und</strong>arstufe, BMU bmu@broschuerenversand.de<br />

Artenvielfalt weltweit, Biosphärenreservate <strong>und</strong> Nationalparks, Hightech aus der Natur, Filmprojekt, Kompetenzcheck<br />

Eine zusätzliche Handreichung für Lehrkräfte ist in gleichnamigem Heft enthalten, mit dem Untertitel "Materialien<br />

für Bildung <strong>und</strong> Information"<br />

Biologische Vielfalt, Die Gr<strong>und</strong>lage unseres Lebens, BMU<br />

Artenreichtum - Artensterben, Global Handeln, <strong>international</strong>e Naturschutzkonferenzen, Verantwortung von<br />

Politik <strong>und</strong> Unternehmen<br />

Bedeutung der Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt, <strong>NABU</strong><br />

Fakten <strong>und</strong> Vorschläge zur Schaffung von ökologischen Vorrangflächen im Rahmen der EU-Agrarpolitik,<br />

<strong>NABU</strong> (Faltblatt <strong>und</strong> Studie) www.<strong>NABU</strong>.de <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de<br />

Landwirtschaft 2015, Die <strong>NABU</strong>-Vision für ein Miteinander von Landwirtschaft <strong>und</strong> Naturschutz,<br />

<strong>NABU</strong> (Faltblatt <strong>und</strong> Strategiepapier)<br />

www.<strong>NABU</strong>.de <strong>NABU</strong>@<strong>NABU</strong>.de