Rundbrief 1/2011 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland

Rundbrief 1/2011 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland

Rundbrief 1/2011 - Evangelische Akademikerschaft in Deutschland

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Rundbrief</strong> 1/<strong>2011</strong><br />

<strong>Evangelische</strong> <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />

Landeverband Rhe<strong>in</strong>land e.V.<br />

Philipp Melanchthon (1497-1560)<br />

Humanist Seite und 1Reformator<br />

Foto: Dr. Rudolf Diersch

EDITORIAL<br />

Liebe Freund<strong>in</strong>nen und Freunde des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land,<br />

der <strong>Rundbrief</strong> will e<strong>in</strong> lebendiger Spiegel des Lebens <strong>in</strong> unserem Landesverband<br />

se<strong>in</strong>. Er ist damit immer sowohl Rückschau auf durchgeführte Veranstaltungen mit<br />

Anstößen zum Nachdenken als auch Vorschau auf geplante Vorhaben, durch die<br />

Interesse zur Teilnahme geweckt werden soll.<br />

Auf der Sommertagung unseres Landesverbandes im vergangenen Jahr, die dem<br />

großen Reformator Philipp Melanchthon gewidmet war, haben wir aus berufenem<br />

Munde exzellente Vorträge gehört. Sie s<strong>in</strong>d es wert, e<strong>in</strong>em größeren Kreis zugänglich<br />

gemacht werden. Wir haben uns dazu entschlossen, <strong>in</strong> diesen <strong>Rundbrief</strong> zunächst den<br />

Vortrag von Walter Fleischmann-Bisten - er ist Leiter des Konfessionskundlichen<br />

Instituts <strong>in</strong> Bensheim - zum Thema „Melanchthon und die Ökumene“ aufzunehmen.<br />

Dass Melanchthon sich schon zu se<strong>in</strong>er Zeit ganz zielgerichtet und praktisch der<br />

Ökumene verpflichtet wusste und auf diesem Gebiet e<strong>in</strong>e große Ausstrahlung hatte,<br />

wurde von Walter Fleischmann-Bisten an Hand vielfältiger Beispiele dargelegt.<br />

Ausgehend vom Schwerpunktthema „<strong>Evangelische</strong> Verantwortungseliten“ der<br />

vorjährigen Delegiertenversammlung (DV) des Bundesverbandes der EAiD hatte sich<br />

die Konferenz der Landesverbandsvorsitzenden im November 2010 <strong>in</strong> Essen dem<br />

Thema „Bildung und Verantwortung“ gewidmet. Oberkirchenrat Eberl von der Kirchenleitung<br />

der Rhe<strong>in</strong>ischen Kirche schlug <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vortrag e<strong>in</strong>en weiten Bogen und<br />

schöpfte dabei aus dem reichen Erfahrungsschatz der Wahrnehmung von Bildungsverantwortung<br />

durch die evangelische Kirche.<br />

E<strong>in</strong>e Reihe von Berichten <strong>in</strong> diesem <strong>Rundbrief</strong> widmet sich den verschiedenen<br />

Aktivitäten und Veranstaltungen unseres Landesverbandes.<br />

E<strong>in</strong> besonderer Höhepunkt <strong>in</strong> unserem Verbandsleben war Ende vergangenen Jahres<br />

die Herbsttagung und die Mitgliederversammlung am 23. Oktober <strong>in</strong> Essen, auf der<br />

neben dem Besuch des neuen Folkwang-Museums die Neuwahl zu Vorstand und<br />

Beirat sowie e<strong>in</strong>e Satzungsänderung auf dem Programm standen.<br />

Seite 2<br />

Im Namen der <strong>Rundbrief</strong>-Redaktion<br />

Ihr Rudolf Diersch

INHALT<br />

EDITORIAL 2<br />

INHALTSVERZEICHNIS 3<br />

GRUßWORT 4<br />

BEITRAG<br />

Melanchthon und die Ökumene 5<br />

VON UNSEREN MITGLIEDERN<br />

Abschied von Dietrich Gravenhorst 13<br />

BUCHREZENSION<br />

Liebster, Wolfram: „Theologie im Lichte des Neuen Denkens“ 14<br />

BERICHTE<br />

Mitgliederversammlung und Neuwahlen am 23.10.2010 18<br />

Bildung und Verantwortung 20<br />

AUS DEN HAUSKREISEN<br />

Jahresprogramm Hauskreis Diersch, Essen 22<br />

Halbjahresprogramm Hauskreis Heyde, Bonn 23<br />

VORSCHAU UND TERMINE<br />

E<strong>in</strong>ladung zum Vortrag „Nepal heute“ und zur<br />

Mitgliederversammlung am 14. Mai <strong>2011</strong> <strong>in</strong> Düsseldorf 24<br />

IMPRESSUM 25<br />

AUS ANDEREN LANDESVERBÄNDEN<br />

Kurzbericht aus dem Landesverband Pfalz/Saar 26<br />

VORSTAND UND BEIRAT 27<br />

E<strong>in</strong>lagen:<br />

1. Geänderte Satzung des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land der EAiD<br />

2. E<strong>in</strong>ladung zur Sommertagung „Via Regia“<br />

3. Brief des Bundesvorstandes der EAiD zur Kirchentagsteilnahme<br />

4. Informationsblatt des Bundesverbandes der EAiD<br />

5. Überweisungsformular der EAiD<br />

Seite 3

Liebe Mitglieder,<br />

GRUSSWORT<br />

e<strong>in</strong>e glückliche Fügung hat mich zur <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> (EA) geführt.<br />

Als der Vorstand des Kandesverbandes Rhe<strong>in</strong>land der EAiD 2009 e<strong>in</strong>en Veranstaltungsort<br />

für e<strong>in</strong>en Studientag anlässlich des 500. Geburtstag des Genfer Reformators<br />

Johannes Calv<strong>in</strong> suchte, kam schnell die Johanneskirche, me<strong>in</strong>e Predigtstätte, auf den<br />

Wuppertaler Südhöhen <strong>in</strong> Betracht. Dort waren bereits verschiedene Veranstaltungen<br />

zu Ehren Calv<strong>in</strong>s geplant. E<strong>in</strong>e Studientagung konnte nun den Höhepunkt darstellen.<br />

Der Studientag gelang. Wichtiger aber war, dass ich bei den Vorbereitungen auf VertreterInnen<br />

der EA gestoßen war, die <strong>in</strong>tellektuell engagiert und mit offener Herzlichkeit<br />

ihren Glauben verantworten. Das hat mich bee<strong>in</strong>druckt und führte zu dem<br />

Entschluss, dieser Geme<strong>in</strong>schaft beizutreten.<br />

Das Konzept, die evangelische <strong>Akademikerschaft</strong> auf e<strong>in</strong>e breite Basis über engere<br />

akademischen Kreise h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> Studierendengeme<strong>in</strong>den und eben auch Kirchengeme<strong>in</strong>den<br />

zu stellen, war dann das schlagende Argument, warum ich bereit war, mich im<br />

Oktober 2010 auf der Mitgliederversammlung <strong>in</strong> Essen <strong>in</strong> den Beirat wählen zu lassen.<br />

Aufgrund me<strong>in</strong>er beruflichen wie persönlichen Genese glaube ich, e<strong>in</strong>en gewissen Beitrag<br />

leisten zu können. Als Nachkomme e<strong>in</strong>er lebendigen K<strong>in</strong>der- und Jugendarbeit,<br />

als diplomierter Religionspädagoge und als mittlerweile 20 Jahre <strong>in</strong> der Verantwortung<br />

stehender Pfarrer weiß ich, dass Lebensfragen immer auch Glaubensfragen s<strong>in</strong>d. Sie<br />

gilt es, unter dem Wort Gottes zu bedenken. So verstehe ich me<strong>in</strong>e „theologische Existenz<br />

heute“. Der besondere Auftrag der EA <strong>in</strong> unserer Kirche, <strong>in</strong> unseren Geme<strong>in</strong>den<br />

und <strong>in</strong> unserer Gesellschaft def<strong>in</strong>iert sich für mich von daher.<br />

Ich wünsche mir, dass wir geme<strong>in</strong>sam Fragen stellen, nach Antworten suchen, dabei<br />

auf Gottes Wort hören, aber damit nicht nur uns selbst sondern auch anderen dienlich<br />

s<strong>in</strong>d.<br />

Seite 4<br />

Herzliche Grüße<br />

Ihr Gerson Monhof

BEITRÄGE<br />

Melanchthon und die Ökumene *)<br />

Walter Fleischmann-Bisten<br />

1. Als „Wegbereiter für die Ökumene“ sche<strong>in</strong>t Melanchthon 2010 vergessen<br />

„Philipp Melanchthon hat <strong>in</strong> Anlehnung an die Antike die Er<strong>in</strong>nerung e<strong>in</strong>mal ‚die Mutter<br />

der Musen‘ genannt. Und auch wir spüren: Es tut gut, neben dem Gedenken an die<br />

schweren und dunklen Tage deutscher Geschichte sich an Menschen zu er<strong>in</strong>nern, denen<br />

unser Land viel verdankt, die Großes geleistet, die uns Bleibendes h<strong>in</strong>terlassen haben und<br />

auf die wir, wenn auch nicht unkritisch, so aber doch dankbar zurückblicken können.“1)<br />

Diese wichtigen Worte zum Thema „Er<strong>in</strong>nerungskultur“ sprach aus Anlass des<br />

500. Geburtstag Melanchthons 1997 <strong>in</strong> Bretten ke<strong>in</strong> lutherischer Theologieprofessor<br />

oder Reformationshistoriker; sie stammen von dem SPD-Politiker und späteren<br />

Bundespräsidenten Johannes Rau (1931-2006). Er, der sich selbst als e<strong>in</strong>en „bergischen<br />

Reformierten“ bezeichnet hat, steht nicht im Verdacht, unkritisch den „Lehrer <strong>Deutschland</strong>s“<br />

als den unermüdlichen Vermittler zwischen den Reformatoren, auf den Reichstagen<br />

und bei den Religionsgesprächen charakterisiert zu haben. Als Repräsentant se<strong>in</strong>er<br />

evangelischen Kirche und verschiedener politischer Ämter hat Rau es bestens verstanden,<br />

das Erbe des Wittenberger Gelehrten als „Werk der Versöhnung und Verständigung“<br />

und als „e<strong>in</strong> Zeugnis der Leuchtkraft humanen Denkens“ zu bezeichnen: „Die Fähigkeit<br />

zum Kompromiss bewahrt vor den Extremen.“ 2)<br />

Dies waren auch die klaren Vorgaben, warum das Melanchthonjahr 1997 unter dem<br />

Motto „Zum wechselseitigen Gespräch geboren“ stehen konnte, ja musste. Und dies<br />

waren knapp zusammengefasst auch die theologischen H<strong>in</strong>tergründe, warum damals<br />

der ebenfalls reformiert geprägte rhe<strong>in</strong>ische Reformationshistoriker und Konfessionskundler<br />

Jörg Hauste<strong>in</strong> (1957-2004) Melanchthon als e<strong>in</strong>en der „Wegbereiter für die<br />

Ökumene“ charakterisieren konnte.3) Heute h<strong>in</strong>gegen steht der ökumenische Aspekt<br />

des Melanchthongedenkens eher im H<strong>in</strong>tergrund. Das Melanchthon-Heft der EKD<br />

ist <strong>in</strong> vier Hauptteile gegliedert: Zur Person - Theologie - Bildung - Politik. Sicherlich<br />

nicht nur zum Entsetzen aller orthodoxen Christen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> s<strong>in</strong>d dar<strong>in</strong> zur<br />

Zwischenüberschrift „Nur die Vernunft ermöglicht das Gespräch mit anderen Religionen“<br />

unter tanzenden türkischen Derwischen russisch-orthodoxe Bischöfe abgebildet,<br />

die am Sarg ihres Patriarchen <strong>in</strong> Moskau trauern. 4) Wie dem auch sei: Jedes Gedenkjahr<br />

muss e<strong>in</strong>en besonderen Schwerpunkt haben. Und dieser heißt nun für 2010 im Zusammenhang<br />

der „Lutherdekade - 500 Jahre Reformation“ „Reformation und Bildung“.5)<br />

Umso s<strong>in</strong>nvoller, im Rahmen e<strong>in</strong>er Tagung erneut (und zwar „nicht unkritisch“ ganz<br />

im S<strong>in</strong>ne von Johannes Rau!) nach Melanchthons ökumenischer Bedeutung zu fragen.<br />

Bevor dies möglich ist, muss aber erst e<strong>in</strong> Blick auf das katholische und evangelische<br />

Melanchthonbild im Laufe der Zeiten geworfen werden.<br />

Seite 5

BEITRÄGE<br />

2. Der katholische und der evangelische Melanchthon<br />

„Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt / Schwankt se<strong>in</strong> Charakterbild <strong>in</strong> der<br />

Geschichte - ….“ Was Friedrich Schiller e<strong>in</strong>st im Prolog zu se<strong>in</strong>er dramatischen Trilogie<br />

über Wallenste<strong>in</strong> schrieb, gilt mutatis mutandis leider auch für das katholische wie das<br />

evangelische Melanchthonbild durch viele Jahrhunderte.<br />

Und dies auch, obwohl von e<strong>in</strong>er katholischen Melanchthonforschung <strong>in</strong> historischer<br />

Sicht allerd<strong>in</strong>gs nicht gesprochen werden kann. Bis <strong>in</strong> die jüngste Zeit stand Luther so<br />

sehr im Zentrum um die Bewertung der deutschen Reformation, dass Melanchthons als<br />

peripher e<strong>in</strong>gestufte Theologie kaum von Interesse war. Zu lange war das katholische<br />

Melanchthonbild wie das katholische Lutherbild von dem an den Verhandlungen beim<br />

Augsburger Reichstag beteiligten Kontroverstheologen Johannes Chochläus geprägt.<br />

Dieser sprach von der katholischen Schwierigkeit, „die h<strong>in</strong>terlistige Kunst und Verschlagenheit<br />

dieses Rhetors aufzudecken“. Im Vergleich zu Luther sei er „angenehmer <strong>in</strong><br />

se<strong>in</strong>en Worten, ehrbarer <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Leben, von schärferer Geistesgabe, gefälliger <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em<br />

Stil, friedlicher <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Miene, h<strong>in</strong>terlistiger <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Verschlagenheit, besser ausgerüstet<br />

<strong>in</strong> der Redekunst und sprachgewandter [ … ] ke<strong>in</strong> verruchter Nonnenschänder wie jener,<br />

nicht öffentlich und namentlich verdammt wie jener und nicht vom Kaiser geächtet wie<br />

jener. Daher kommt es, daß es weit gefährlicher und widerwärtiger ist für uns, mit ihm<br />

als mit Luther zu kämpfen.“ 6) Diese beiden Gesichtspunkte waren es, die bis zum Ende<br />

des 19. Jahrhunderts <strong>in</strong> immer neuen Varianten gegen Melanchthon angeführt wurden:<br />

se<strong>in</strong>e „charakterliche Schwäche (Unredlichkeit) und die von e<strong>in</strong>em dogmatisch nicht<br />

<strong>in</strong>teressierten Humanismus <strong>in</strong>spirierte Irenik“.7) Das legendäre Zitat des katholischen<br />

Theologieprofessors Ludwig Joseph Hundhausen aus dem Jahre 1868 war e<strong>in</strong>e bewusste<br />

Reaktion auf die Melanchthondarstellung auf dem Wormser Lutherdenkmal von 1868:<br />

„Se<strong>in</strong>e Gesichtszüge sche<strong>in</strong>en uns vortrefflich <strong>in</strong>dividualisiert; denn es spricht sich <strong>in</strong><br />

ihnen so recht aus jene Verschlossenheit und jener Mangel an Offenheit und Aufrichtigkeit,<br />

der durch den ganzen Charakter des Mannes h<strong>in</strong>durchgeht, und nicht m<strong>in</strong>der<br />

e<strong>in</strong> gewisser Zug bitterer, <strong>in</strong> sich gekehrter Leidenschaftlichkeit, der ja auch im Leben<br />

und Auftreten Melanchthons so mannigfach zum Vorsche<strong>in</strong> kommt. Als Gelehrter war<br />

Melanchthon e<strong>in</strong> tüchtiger Philologe. […] Zu e<strong>in</strong>em kirchlichen Reformator fehlte es<br />

ihm durchaus an Charakterstärke und an jenem re<strong>in</strong>en, klaren und offenen S<strong>in</strong>n für die<br />

objective Wahrheit. Melanchthon ist so recht zum Typus geworden für alle jene auf protestantischem<br />

Gebiet so häufigen Transactions- und Unions-Theologen, bei denen Ja<br />

und Ne<strong>in</strong> gleiche Berechtigung haben, und die es verstehen, die verschiedensten und entgegengesetztesten<br />

Standpunkte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er höheren E<strong>in</strong>heit und zugleich höheren Unwahrheit<br />

mit e<strong>in</strong>ander zu vere<strong>in</strong>en.“8)<br />

Die Grundlage für e<strong>in</strong> neues katholisches Melanchthonbild kam <strong>in</strong>teressanterweise nicht<br />

aus der Kirchengeschichte, sondern durch Forschungen zur systematischen Theologie.<br />

Seite 6

BEITRÄGE<br />

„Es war e<strong>in</strong>e der Grund<strong>in</strong>tuitionen des jungen Fundamentaltheologen Joseph Ratz<strong>in</strong>ger“<br />

- so Siegfried Wiedenhofer, der wohl wichtigste katholische Melanchthonforscher der<br />

Gegenwart - „die konfessionelle Ause<strong>in</strong>andersetzung und die Ökumene voranzubr<strong>in</strong>gen,<br />

<strong>in</strong>dem gerade die kirchlich verb<strong>in</strong>dlichen Texte als die eigentlichen Gesprächspartner<br />

im Prozeß der Ökumene herangezogen werden.“9) Schon ab 1958 <strong>in</strong> Freis<strong>in</strong>g und<br />

dann ab 1960 <strong>in</strong> Bonn hielt er mehrere Sem<strong>in</strong>are über die Confessio Augustana und<br />

andere Melanchthonschriften ab. Daraus entstand auch die sehr wichtige Arbeit des<br />

Ratz<strong>in</strong>gerschülers V<strong>in</strong>zenz Pfnür über die Rechtfertigungslehre der CA. Dadurch gelangt<br />

er zu e<strong>in</strong>er neuen Sicht der Theologie Melanchthons, der - so Pfnür - die Rechtfertigungslehre<br />

des Paulus und des August<strong>in</strong>us neu zur Geltung gebracht habe. Er fand<br />

heraus, dass 1530 tatsächlich e<strong>in</strong>e weitgehende E<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> dieser zentralen Frage aufgewiesen<br />

war, die Trennung <strong>in</strong> zwei Konfessionen und Kirchen von anderen theologischen<br />

und politischen Faktoren bestimmt war. Immerh<strong>in</strong> waren dadurch schon vor<br />

dem 450. CA-Jubiläum durch solche Erkenntnisse publizistische Spekulationen und<br />

ökumenische Visionen laut geworden, die CA könne durch die römisch-katholische<br />

Kirche als ihr eigenes Bekenntnis anerkannt werden. Aber nicht nur der „Fall Küng“<br />

unmittelbar vor 1980 hat dann dazu geführt, alle falschen Erwartungen zu dämpfen und<br />

<strong>in</strong> kritische Nüchternheit zu verwandeln.10) Aber dennoch bleib die Neu - Entdeckung<br />

der ökumenischen Potenz Melanchthons auf der Agenda. Und 1997 konnte daher sogar<br />

geschrieben werden, dass „man auch katholischerseits voll und ganz zustimmen“ kann,<br />

Melanchthon wie Jorgen Larsen als die „größte oekumenische Gestalt der Reformationszeit“<br />

zu bezeichnen.11) Zuletzt hatte die katholische Theolog<strong>in</strong> Johanna daran er<strong>in</strong>nert,<br />

wie Melanchthon 1526 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Konflikt zwischen dem Rat der Stadt Nürnberg und der<br />

Äbtiss<strong>in</strong> Caritas Pirckheimer vermitteln konnte. Da er nicht nur die Gabe hatte, sich <strong>in</strong><br />

das theologische Gegenüber h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zudenken, sondern zwischen theol. Kernfragen und<br />

„Adiaphora“ (Mitteld<strong>in</strong>ge) unterschied, wude er zum Wegbereiter der ökumenischen<br />

Dialoge von heute.12)<br />

Das evangelische Melanchthonbild war zunächst lange durch die unterschiedlich<br />

bewertete Beziehung zwischen Luther und dem „kle<strong>in</strong>en Griechen“ und durch die<br />

widersprüchlich beurteilte Rolle nach Luthers Tod für den Fortgang bzw. der Aushöhlung<br />

der Reformation bestimmt. So wurde selbst im 19. Jahrhundert ernsthaft darüber<br />

gestritten, ob Melanchthons Denkmal neben Luther aufgestellt werden dürfte. Die sog.<br />

Lutherrenaissance nach dem Ersten Weltkrieg (Holl-Schule) hat sehr negativ auf e<strong>in</strong> realistischeres<br />

Melanchthonbild gewirkt. Man warf ihm vor allem e<strong>in</strong>e Verwässerung der<br />

lutherischen Rechtfertigungslehre vor. Rund 6000 Bücher und Aufsätze haben bis heute<br />

viele Fragen nach Melanchthons Gestalt, se<strong>in</strong>em Wollen und se<strong>in</strong>er Wirkung offen gelassen.<br />

Das 33 Bände umfassende Gesamtwerk ist nur zu e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen Teil aus dem<br />

Late<strong>in</strong>ischen übersetzt oder <strong>in</strong>s heutige Deutsch übertragen. Die beiden 1997 erschienenen<br />

Bände waren e<strong>in</strong> wichtiger Beitrag <strong>in</strong> die richtige Richtung und leider s<strong>in</strong>d die drei<br />

weiteren <strong>in</strong> Vorbereitung stehenden Bände nicht rechtzeitig zum Gedenkjahr 2010 fertig<br />

Seite 7

BEITRÄGE<br />

geworden. Die über 9000 erhaltenen Melanchthon-Briefe werden erst seit 1977 durch die<br />

Melanchthon-Forschungsstelle <strong>in</strong> Heidelberg nach und nach <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er wissenschaftlichen<br />

Gesamtausgabe zugänglich gemacht.<br />

3. Der ökumenische Melanchthon<br />

Die zweifellos bis heute nachwirkenden Bemühungen Melanchthons für die <strong>in</strong>nerprotestantische<br />

Ökumene müssen heute ebenso gewürdigt werden wie se<strong>in</strong> Versuch, <strong>in</strong> der<br />

Frage des Papstamtes zwischen den Religionsparteien des 16. Jahrhunderts zu vermitteln.<br />

Da ich die e<strong>in</strong>schlägigen Texte und deren heutige Aktualität bereits im Gedenkjahr<br />

1997 h<strong>in</strong>gewiesen habe, darf ich an dieser Stelle an die entsprechende Abschnitte <strong>in</strong> den<br />

bereits genannten und von Jörg Hauste<strong>in</strong> herausgegebenen Sammelband verweisen. An<br />

se<strong>in</strong>e Vermittlung zwischen Zw<strong>in</strong>gli und Luther beim Marburger Religionsgespräch im<br />

Oktober 1529 ist ebenso zu denken wie an se<strong>in</strong> Engagement mit dem Straßburger Reformator<br />

Mart<strong>in</strong> Bucer beim Zustandekommen der „Wittenberger Konkordie“ von 1536.13)<br />

Se<strong>in</strong>e späteren und leider letztlich erfolglosen Aktivitäten bei den Religionsgesprächen<br />

mit katholischen Theologen zeichneten sich bereits bei se<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>schränkenden und auf<br />

neue Entwicklungen <strong>in</strong> der römisch-katholischen Kirche hoffenden Unterschrift unter<br />

die Schmalkaldischen Artikel von 1537 ab. Die Dogmen des Ersten Vatikanischen Konzils<br />

von 1870 bereiteten jedoch wohl bis auf Weiteres e<strong>in</strong>em von Melanchthon wohl<br />

auch gewünschten Umdenken <strong>in</strong> der Begründung des päpstlichen Leitungsanspruchs e<strong>in</strong><br />

klares Ende. 14)<br />

4. Der unökumenische Melanchthon - Melanchthon und die Täufer<br />

Schon <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er kritischen Würdigung des Melanchthonjahres 1997 hatte der baptistische<br />

Kirchenhistoriker und Konfessionskundler Erich Geldbach auf e<strong>in</strong>en traurigen<br />

Umstand aufmerksam gemacht. Infolge des für uns heute völlig unverständlichen<br />

„Wiedertäufermandats“ des zweiten Speyerer Reichstags vom April 1529 wurde nach der<br />

Gefangennahme von Täufern <strong>in</strong> der Nähe von Eisenach e<strong>in</strong> Gutachten der Wittenberger<br />

Fakultät e<strong>in</strong>geholt, das Melanchthon verfasst hatte und von Luther ausdrücklich gebilligt<br />

wurde: „Wer trotz mehrmaliger Unterweisung auf se<strong>in</strong>em Irrtum beharrte, sollte h<strong>in</strong>gerichtet<br />

werden.“15) E<strong>in</strong> noch ausführlicheres Gutachten, das auf Bitten des Landgrafen<br />

Philipp von Hessen (1504-1567) ebenfalls von Melanchthon verfasst wurde, argumentiert<br />

nunmehr mit dem Vorwurf der Gotteslästerung und nicht mehr mit dem der Ketzerei,<br />

gegen die man nach Auffassung der Reformatoren ja nicht mit weltlichen, sondern<br />

nur mit geistlichen Mitteln vorgehen dürfe.<br />

Was war passiert: Für Mart<strong>in</strong> Luther waren die Außenseiter der Reformation des 16.<br />

Jahrhunderts schlicht „Schwärmer“, denen er wie dem römischen Papsttum den Kampf<br />

mit Wort und Schrift angesagt hatte. Auch Melanchthon und Johannes Calv<strong>in</strong> sahen<br />

Seite 8

BEITRÄGE<br />

ke<strong>in</strong>e Möglichkeit kirchlicher Geme<strong>in</strong>schaft mit „Wiedertäufern“ oder „Spiritualisten“.<br />

Ob man heute im Blick auf die Freikirchen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> vom „l<strong>in</strong>ken Flügel<br />

der Reformation“ (He<strong>in</strong>old Fast) oder den „radikalen Reformatoren“ (Hans-Jürgen<br />

Goertz) spricht: Ihre historischen wie theologischen Wurzeln liegen <strong>in</strong> Protesten gegen<br />

unvollendete und unterdrückte vorreformatorische und reformatorische Erneuerungsbewegungen<br />

wie <strong>in</strong> der angelsächsischen Erweckungsbewegung. Wichtig ist nun im<br />

Zusammenhang der Melanchthonwürdigung, wie kontrovers gerade <strong>in</strong> der Frühzeit der<br />

Reformation die <strong>in</strong>nerprotestantische Diskussion im Blick auf die Täufer verlief. Der<br />

harten kursächsischen und schweizerischen Position (Verfolgung und Todesstrafe) stand<br />

e<strong>in</strong>e vom Evangelium her begründete dialogbereite und tolerante Haltung <strong>in</strong> der Landgrafschaft<br />

Hessen gegenüber. „Hessen war das e<strong>in</strong>zige Land im Reich, das die Todesstrafe<br />

für Täufer nicht anwendete.“16) Wie Gury Schneider-Ludorff unter Auswertung umfangreichen<br />

Quellenmaterials nachweisen konnte, „waren die Anführer der Täuferkreise<br />

humanistisch und theologisch gebildet und konnten <strong>in</strong> den Religionsgesprächen, die<br />

sich <strong>in</strong>zwischen als Methode der theologischen Wahrheitsf<strong>in</strong>dung durchgesetzt hatten,<br />

sehr wohl die geforderten Schriftbeweise für ihren Glauben vorweisen“.17) Philipp der<br />

Großmütige handelte bewusst gegen die Intention des sog. Wiedertäufermandats, wor<strong>in</strong><br />

die Täufer als Sekte bezeichnet und staatlicher Verfolgung ausgeliefert wurden. Er diskutierte<br />

persönlich mit dem Prediger Melchior R<strong>in</strong>ck (oder R<strong>in</strong>k, ca. 1500-1553) und anderen<br />

„Taufges<strong>in</strong>nten“, wobei „sich die unterschiedlichen theologischen Positionen am<br />

Kriterium der Schriftgemäßheit messen lassen mussten“.18) Gerade <strong>in</strong> der Frage der Glaubenstaufe<br />

stand für Philipp Schriftbeweis gegen Schriftbeweis. Glaubensüberzeugungen<br />

konnten daher für ihn ke<strong>in</strong> Kriterium für die Todesstrafe se<strong>in</strong>. Denn sonst - so schrieb<br />

er <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Brief an den sächsischen Kurfürsten im Januar 1532 - müsste man auch die<br />

<strong>in</strong> evangelischen Territorien geduldeten „judden“ und „pappisten“, „die Christum am<br />

hochsten blasphemieren … dergestalt richten lassen“.19) Wer sich aber nicht „bekehren“<br />

ließ, musste ab 1537 schließlich auch Hessen verlassen, durfte aber wenigstens Hab und<br />

Gut mitnehmen.<br />

So blieben die überlebenden Vorfahren der historischen Freikirchen verfolgte und diskrim<strong>in</strong>ierte<br />

M<strong>in</strong>derheiten, die letztlich erst nach Ausweisung, Flucht und Auswanderung<br />

<strong>in</strong> Nordamerika allmählich die von Ihnen geforderte radikale Trennung von Staat und<br />

Kirche sowie die ebenfalls mit biblischen Argumenten vertretene Glaubens- und Religionsfreiheit<br />

erkämpfen konnten. Jene als „Separatisten“, Nonkonformisten“, „Independisten“,<br />

„Dissenters“ oder „Enthusiasten“ bezeichneten Gruppierungen wurden <strong>in</strong><br />

Mitteleuropa noch weit bis <strong>in</strong>s 20. Jahrhundert von den evangelischen wie katholischen<br />

Gelehrten und Kirchenführern als „Sekten“ oder „Sondergeme<strong>in</strong>schaften“ bezeichnet.<br />

Und es kommen e<strong>in</strong>em heute noch die Tränen, wenn man die Anweisungen des Irenikers<br />

Melanchthons lesen muss, wie mit den angeblichen „Wiedertäufern“ umzugehen<br />

ist.<br />

Seite 9

BEITRÄGE<br />

Die Versöhnung zwischen Lutheranern und Mennoniten war unbestritten der Höhepunkt<br />

der am 27. Juli 2010 <strong>in</strong> Stuttgart zu Ende gegangenen 11. Vollversammlung des Lutherischen<br />

Weltbundes (LWB). Die 418 Delegierten aus 79 Ländern würdigten die umfangreichen<br />

Arbeiten der Internationalen lutherisch-mennonitischen Studienkommission, die<br />

am 22. Juli unter dem Titel „Heilung der Er<strong>in</strong>nerungen - Versöhnung <strong>in</strong> Christus“ <strong>in</strong><br />

Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch vorgelegt wurde.20) Zwischen 2005 und<br />

2008 war e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames Verständnis dieser von Verfolgung, Verachtung und Vorurteilen<br />

geprägten Geschichte erarbeitet worden, die Verwerfungen der täuferischen Theologie<br />

<strong>in</strong> den lutherischen Bekenntnisschriften (Taufe, Verhältnis Staat-Kirche, Militärdienst,<br />

Eid u.a.) wurden auf ihre heutige Aussagekraft h<strong>in</strong> geprüft und es wurde nach Wegen<br />

e<strong>in</strong>es weiteren Versöhnungsprozesses gesucht. Das Dialogergebnis wurde bereits 2009<br />

sowohl von der Versammlung der Mennonitischen Weltkonferenz (MWK) und vom Rat<br />

des LWB gebilligt und so war der Weg zu e<strong>in</strong>em Schuldbekenntnis bei der LBW-Vollversammlung<br />

frei. Dieses fand im Beise<strong>in</strong> zahlreicher Gäste aus fast allen christlichen<br />

Konfessionsfamilien <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>drucksvollen und symbolträchtigen Versöhnungsakt<br />

und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anschließenden ökumenischen Bußgottesdienst statt. Mit der e<strong>in</strong>stimmig<br />

angenommen Beschlussfassung verpflichteten sich die 145 Mitgliedskirchen des LWB<br />

u.a, dazu, „die lutherischen Bekenntnisschriften im Licht der geme<strong>in</strong>sam beschriebenen<br />

Geschichte von Lutheranern und Mennoniten zu <strong>in</strong>terpretieren“, dies auch im akademischen<br />

und kirchlichen Unterricht umzusetzen und „die Untersuchung von bisher<br />

ungelösten Fragen“ (Taufe, Verhältnis von Christen und Kirche zum Staat) „im<br />

Geist wechselseitiger Offenheit und Lernbereitschaft fortzuführen“. Die Schuldbekenntnisse<br />

und Zeugnisse im Gottesdienst führten die Tragik vor Augen, wie Luther und<br />

Melanchthon die H<strong>in</strong>richtung von Täufern theologisch gerechtfertigt haben. So heißt<br />

es <strong>in</strong> dem gottesdienstlichen Zeugnis des Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung<br />

des LBW <strong>in</strong> Strassburg: „Lutheraner<strong>in</strong>nen und Lutheraner erkennen und bedauern<br />

heute zutiefst, dass Mart<strong>in</strong> Luther und Philipp Melanchthon die Verfolgung und<br />

sogar die H<strong>in</strong>richtung von Täufern theologisch gerechtfertigt haben - gegen ihre eigene<br />

frühere E<strong>in</strong>sicht, dass Konflikte um wahre und falsche Lehre mit dem Wort Gottes<br />

und nicht mit dem Schwert gelöst werden müssen. Lutherische Reformatoren haben die<br />

Täufer angeklagt, Aufrührer zu se<strong>in</strong>, weil diese verne<strong>in</strong>ten, dass Christen obrigkeitliche<br />

Ämter <strong>in</strong>nehaben dürfen, obwohl die meisten Täufer den Gebrauch von Gewalt strikt<br />

ablehnten.“ Von mennonitischer Seite wurde Selbstgerechtigkeit und Arroganz reklamiert<br />

und bekannt, dass auch die Geme<strong>in</strong>schaften der täuferischen Tradition „der Heilung<br />

und Vergebung bedürfen“.<br />

Auch wenn mit dem mennonitischen Ökumeniker Fernando Enns die Frage gestellt<br />

werden muss, warum der LBW erst im 21. Jahrhundert sich zu dieser großen Schuldgeschichte<br />

bekennen konnte, so ist dieser Versöhnungsschritt auf Weltebene e<strong>in</strong><br />

wichtiges Zeichen für die weitere positive Entwicklung der <strong>in</strong>nerprotestantischen<br />

Seite 10

BEITRÄGE<br />

Ökumene. Trotzdem darf nicht verschwiegen werden, dass dieser Dialog h<strong>in</strong>ter den<br />

Gesprächsergebnissen zurückbleibt, die zwischen 1989 und 1992 <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> zwischen<br />

der Vere<strong>in</strong>igten-Evangelisch-Lutherischen Kirche <strong>Deutschland</strong>s (VELKD) und<br />

der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Mennonitischer Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> (AMG) geführt<br />

wurden. Hierauf hatte auch <strong>in</strong> Stuttgart bei se<strong>in</strong>em „Zeugnis“ der lutherische Oberkirchenrat<br />

Michael Mart<strong>in</strong> aus München h<strong>in</strong>gewiesen. Damals konnte 1996 nach der<br />

Rezeption <strong>in</strong> allen deutschen Landeskirchen und Geme<strong>in</strong>den der AMG <strong>in</strong> zwei Gottesdiensten<br />

nicht nur e<strong>in</strong> gegenseitiges Schuldbekenntnis ausgesprochen werden. Es<br />

wurde ausdrücklich e<strong>in</strong>e gegenseitige eucharistische Gastbereitschaft ausgesprochen und<br />

es wurde festgestellt, dass die Verwerfungen des Augsburgischen Bekenntnisses von 1530<br />

die heutigen Mennoniten nicht mehr treffen.21) So bleibt zu hoffen, dass nach Abschluss<br />

der beabsichtigten Fortführung des Dialogs des LWB und der MWK (zum Thema<br />

„Taufe“) bald auch weltweit weitere Versöhnungsschritte gegangen werden können.<br />

5. Thesen<br />

5.1 Das katholische Lutherbild war bis <strong>in</strong> die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils<br />

(1962-1965) weitgehend von den Verleumdungen des Lutherkontrahenten Cochläus<br />

bestimmt. Erst durch katholische Forschungen zur Confessio Augustana, die auf Anregungen<br />

Ratz<strong>in</strong>gers zurückgehen, wurde allmählich Melanchthons eigene Funktion <strong>in</strong> der<br />

Reformationszeit und se<strong>in</strong>e heutige Bedeutung für Religionsgespräche erkannt.<br />

5.2 Das evangelische Melanchthonbild war wohl gerade wegen dessen E<strong>in</strong>igungs- und<br />

Vermittlungsversuche sehr negativ und geriet durch die „Lutherrenaissance“ <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e falsche<br />

Optik. Erst die mit der Edition der rund 9000 Briefe Melanchthons (seit 1977) e<strong>in</strong>setzende<br />

neue Forschung und die vielfachen darauf zurückgreifenden Arbeiten für das<br />

500. Geburtsjubiläum (1997) vermochten die eigenständigen Leistungen Melanchthons<br />

angemessen zu würdigen.<br />

5.3 Der „ökumenische Melanchthon“ hat durch se<strong>in</strong>e Vermittlungen <strong>in</strong> der Abendmahlsfrage<br />

entscheidend den Weg für e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nerprotestantische Ökumene (Leuenberger<br />

Konkordie von 1973) geebnet. Auch se<strong>in</strong>e H<strong>in</strong>weise zum Thema „Anerkennung e<strong>in</strong>es<br />

päpstlichen Leitungsamtes“ s<strong>in</strong>d für den modernen ökumenischen Dialog von großer<br />

Bedeutung.<br />

5.4 Mehr als berechtigt ist nicht nur aus heutiger Sicht e<strong>in</strong>e Kritik an Melanchthons<br />

Verhältnis zu den Täufern. Wie Luther plädierte er unter H<strong>in</strong>weis auf das Reichsrecht<br />

für Verfolgung und Todesstrafe. Es ist schwer verständlich, warum der sonst so<br />

irenische Gelehrte sich <strong>in</strong> dieser Frage nicht der Haltung des Landgrafen Philipps<br />

Seite 11

BEITRÄGE<br />

des Großmütigen angeschlossen hat. Wie lange dieser <strong>in</strong>nerevangelische Konflikt die<br />

Ökumene nachhaltig belastet hat, zeigt sich daran, dass erst 2010 zwischen dem Lutherischen<br />

Weltbund der der Mennonitischen Weltkonferenz es zu Schuldbekenntnissen und<br />

zur Versöhnung kommen konnte.<br />

*) Vortrag bei der Tagung der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> „Zum Gespräch geboren -<br />

Philipp Melanchthon. Humanist, Lehrer, Reformator“ am 30. Juli 2010 im Z<strong>in</strong>zendorfhaus <strong>in</strong><br />

Neudietendorf.<br />

1) Johannes Rau, Geschichte <strong>in</strong> Portraits : Philipp Melanchthon 1497-1560, 9-20, Holzgerl<strong>in</strong>gen<br />

2001, 9.<br />

2) Ebd., 12.<br />

3) Jörg Hauste<strong>in</strong> (Hg.), Philipp Melanchthon. E<strong>in</strong> Wegbereiter für die Ökumene, BenshH 82,<br />

Gött<strong>in</strong>gen ²1997 (255 S.).<br />

4) Kirchenamt der EKD/Büro des Beauftragten der EKD <strong>in</strong> Wittenberg, Melanchthon. Das<br />

Magaz<strong>in</strong> zu se<strong>in</strong>em 450. Todesjahr, o.J.(2010), 37.<br />

5 ) Vgl. dazu die Serie „Reformation 2017“ im Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts<br />

Bensheim 2010/<strong>2011</strong>, die mit dem Beitrag von Gury Schneider-Ludorff Reformation und<br />

Bildung“ eröffnet wurde, <strong>in</strong>: MdKI 61, 2010, 21-23.<br />

6) Zitiert nach me<strong>in</strong>em Beitrag Philipp Melanchthon – ökumenische Aspekte im Jubiläumsjahr<br />

1997, <strong>in</strong>: GAW-Blatt 43, 1997, H. 1, 6 ff., 7.<br />

7) Siegfried Wiedenhofer, Der römische Katholizismus und Melanchthon, <strong>in</strong>: Hauste<strong>in</strong>-<br />

Melanchthon (Anm. 3), 64-78, 65.<br />

8) Zitiert nach ebd., 64.<br />

9) Wiedenhofer (Anm. 7), 72.<br />

10) Vgl. He<strong>in</strong>er Grote, Die Augustana-Debatte und die Wiedergew<strong>in</strong>nung e<strong>in</strong>er Bekenntnisschrift,<br />

<strong>in</strong>: MdKI 29, 1978, 27-34 sowie Ders., Das Augsburger Bekenntnis. Se<strong>in</strong>e Neuaneignung<br />

und Verlebendigung mit Hilfe jüngster Veröffentlichungen, <strong>in</strong>: MdKI 31,1980, 46-53.<br />

11) Wiedenhofer (Anm. 7), 78.<br />

12) Jenseits der Konfessionen. Philipp Melanchthon versuchte, sich <strong>in</strong> das katholische Gegenüber<br />

h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>zudenken, <strong>in</strong>: zeitzeichen 2010,H. 7, 8-11.<br />

13) Siehe dazu Walter Fleischmann-Bisten, Melanchthon für die Geme<strong>in</strong>de, <strong>in</strong>: Hauste<strong>in</strong> (Anm.<br />

3), 162-187, 176f. Zwischenzeitlich hat mich He<strong>in</strong>z Scheible darauf aufmerksam gemacht, dass<br />

der dort zitierte Brief Melanchthons an se<strong>in</strong>en Bruder <strong>in</strong> Bretten sicherlich unecht se<strong>in</strong> dürfte und<br />

erst die späteren Vermittlungsbemühungen widerspiegelt. Vgl. dazu Scheible Beitrag „50 Jahre<br />

Melanchthonforschung“, <strong>in</strong>: MdKI 62, <strong>2011</strong>, H. 2<br />

14) Siehe dazu Walter Fleischmann-Bisten (Anm. 13), 180 f. sowie Jörg Hauste<strong>in</strong>, Das Papsttum<br />

aus der Sicht der Reformatoren, <strong>in</strong>: Walter Fleischmann-Bisten (Hg.), Papstamt - pro und contra,<br />

BenshH 97, Gött<strong>in</strong>gen 2001, 39-64.<br />

15) Der etwas andere Melanchthon. Unzeitgemäße Anmerkungen zum Melanchthonjahr, <strong>in</strong>:<br />

ZThG 3, 1998, 102-111,105.<br />

16) Hans Götz, Die Reform der Reformation. Beiträge zur Geschichte des Täufertums<br />

im nördlichen Hessen, <strong>in</strong>: Die Homberger Synode von 1526. Die Reformation <strong>in</strong> Hessen,<br />

Homberg/Efze 2001, 86-112, 90.<br />

Seite 12

VON UNSEREN MITGLIEDERN<br />

17) Der fürstliche Reformator. Theologische Aspekte im Wirken Philipps von Hessen von der<br />

Homberger Synode bis zum Interim, Leipzig 2006, 126-166, 130.<br />

18) Ebd., 132.<br />

19) Zitiert nach ebd., 137.<br />

20) Heilung der Er<strong>in</strong>nerungen – Versöhnung <strong>in</strong> Christus. Bericht der Internationalen lutherischmennonitischen<br />

Studienkommission, hg. vom LWB und der MWK, Genf/Strassburg 2010.<br />

21) Vgl. dazu Michael Mart<strong>in</strong>, Der Dialog zwischen Mennoniten und Lutheranern <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong>,<br />

<strong>in</strong>: MdKI 45, 1994, 31-34 und die Informationen „Mennoniten und Lutheraner feiern<br />

geme<strong>in</strong>sam Abendmahl“, <strong>in</strong>: MdKI 47, 1996, 87-88 sowie Walter Fleischmann-Bisten, Schuldbekenntnis<br />

ohne Tischgeme<strong>in</strong>schaft. Anmerkungen zum „emotionalen Höhepunkt“ der LWB-<br />

Vollversammlung <strong>in</strong> Stuttgart, <strong>in</strong>: MdKI 61, 2010, 81-82.<br />

„Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden<br />

werden.“ (1Kor.4,2)<br />

Vorstand und Beirat der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> im Rhe<strong>in</strong>land nahmen<br />

Abschied von<br />

Dietrich Gravenhorst<br />

Er verstarb am 23. Dezember 2010 im Alter von 85 Jahren.<br />

Bis November 2010 hat er als Schatzmeister und Wirtschaftsprüfer mehr als<br />

zehn Jahre Vorstand und Beirat nicht nur <strong>in</strong> Haushaltsfragen verantwortungsbewusst,<br />

gewissenhaft und klug beraten und begleitet.<br />

Se<strong>in</strong>e Aufgaben nahm er stets ernst, se<strong>in</strong>e Person nie wichtig.<br />

Verlässlich achtete er bei den Haushaltsplanungen auf steuerrechtliche Auflagen<br />

und auf Term<strong>in</strong>vorgaben.<br />

Wir wussten se<strong>in</strong>e Bescheidenheit und se<strong>in</strong>e menschliche Hilfsbereitschaft zu<br />

schätzen, aber auch se<strong>in</strong> großes Interesse an ökumenischen Themen.<br />

So denken wir an Dietrich Gravenhorst <strong>in</strong> dankbarer Er<strong>in</strong>nerung.<br />

Seite 13

BUCHREZENSION<br />

Buchrezension<br />

Wolfram Liebster:“Theologie im Lichte des Neuen Denkens“<br />

Verlag 2010, 498 S., ISBN 978-3-930376-69-8.<br />

Wieland Zademach, Unkel<br />

Neues Denken - was ist damit hier geme<strong>in</strong>t? Im Zusammenhang dieses Buches geht es<br />

- gleichsam als roter Faden der Erkenntnis - um das neue Verhältnis von Christentum<br />

und Judentum, wie es sich im Laufe des 20. Jahrhunderts allmählich herausgebildet<br />

hat und wofür der Neuansatz <strong>in</strong> der Hermeneutik e<strong>in</strong>es Franz Rosenzweig die wohl<br />

wichtigste Komponente bildet. Das Besondere dieses Bandes liegt dar<strong>in</strong>, dass hier der<br />

Autor als kritisch reflektierender Zeitzeuge e<strong>in</strong>en ebenso tiefen wie anschaulichen E<strong>in</strong>blick<br />

bietet <strong>in</strong> se<strong>in</strong> eigenes Erleben und erkenntnistheoretisches R<strong>in</strong>gen mit dieser Problematik:<br />

<strong>in</strong> die befreiende Lust der Erkenntnis wie aber auch <strong>in</strong> den ganzen Frust bei<br />

der Vermittlung neuer Erkenntnisse <strong>in</strong> theologischer Wissenschaft, <strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>dearbeit<br />

und Erwachsenenbildung, ganz zu schweigen von den Widerständen <strong>in</strong> der Praxis,<br />

wenn es um konkrete Schritte der Erneuerung geht. Folgt man den Lebensstationen<br />

von W.Liebster, so kann man äußerst lebendig Anteil nehmen an dieser Entwicklung.<br />

Als Auslandspfarrer <strong>in</strong> den Niederlanden - von 1963 bis 1969 im Dienste der Deutschen<br />

<strong>Evangelische</strong>n Kirchengeme<strong>in</strong>de von Amsterdam - kommt Liebster <strong>in</strong> Kontakt<br />

mit e<strong>in</strong>er Offenheit für die Welt des Judentums, die für ihn neu und zunächst vollkommen<br />

ungewohnt ist. Vermittelt über Kornelis Heiko Miskotte stößt er auf Franz<br />

Rosenzweig und die Anfänge und Auswirkungen des Jüdisch-Christlichen Dialoges<br />

<strong>in</strong> den Niederlanden - und macht dies fortan zu se<strong>in</strong>em Lebensthema bis <strong>in</strong>s hohe<br />

Alter. Insbesondere der „Stern der Erlösung“ wird für ihn geradezu zu e<strong>in</strong>em Leitfaden<br />

für se<strong>in</strong> theologisch-philosophisches Erkennen wie auch für dessen Umsetzung <strong>in</strong><br />

der praktischen Arbeit.<br />

Es ist hier nicht der Ort, ausführlich die Rosenzweigrezeption darzustellen; e<strong>in</strong>ige<br />

Aspekte aber gilt es anzudeuten, weil sie konstitutiv s<strong>in</strong>d für die Entwicklung des<br />

jüdisch-christlichen Dialogs. Im Nachwort zu se<strong>in</strong>em „Stern der Erlösung“ fasst<br />

Rosenzweig 1925 unter dem Titel „Das neue Denken“ se<strong>in</strong>en Neuansatz selbst zusammen.<br />

Mit der Entwicklung des neuen Denkens wird das dialogische Pr<strong>in</strong>zip <strong>in</strong> die Philosophie<br />

e<strong>in</strong>geführt; der Mitmensch, der Andere, das Du wird <strong>in</strong> das philosophische<br />

Geschehen mite<strong>in</strong>bezogen. An die Stelle der absoluten Vernunft tritt die Sprache als<br />

Zugang zur Wirklichkeit. Die Welt ersche<strong>in</strong>t nicht mehr als Material für das Wirken des<br />

absoluten Geistes, sondern als Wirklichkeit, wie sie die Sprache bezeugt. Der Mensch<br />

ist nicht mehr das Objekt se<strong>in</strong>es eigenen Denkens und Gefangener se<strong>in</strong>es eigenen<br />

Systems, sondern im Geschehen der durch die Offenbarung bewirkten Umkehr erfährt<br />

Seite 14

BUCHREZENSION<br />

er sich als eigene und selbständige Größe mit der Freiheit, sich zur Welt und zum<br />

Menschen h<strong>in</strong>zuwenden und sich im Anderen, im Du zu erkennen. Mit diesem neuen<br />

Denken wird vieles verändert. Insbesondere kehrt sich der idealistische Vorrang des<br />

Allgeme<strong>in</strong>en vor dem Besonderen um <strong>in</strong> se<strong>in</strong> Gegenteil: so wird etwa aus der Liebe als<br />

e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tellektuellen Ideal e<strong>in</strong> Beziehungsbegriff - Liebe erhält ihren Ort im Dialog<br />

von Ich und Du, <strong>in</strong> liebender Gegenseitigkeit.<br />

Im Zuge dieses hermeneutischen Neuansatzes kann es zu e<strong>in</strong>er gewissen „Enthellenisierung“<br />

<strong>in</strong> der Theologie kommen, deren Kennzeichen e<strong>in</strong>e Abkehr vom neuplatonischen<br />

und idealistischen Sprachgebrauch traditioneller Theologie ist und dafür<br />

die Rückkehr zur Sprach- und Denkwelt der biblischen Tradition Israels. Damit<br />

bekommt Heilsgeschichte wieder die Spannung ursprünglichen und aktuellen Geschehens<br />

zurück, die sie verloren hatte als re<strong>in</strong>e Historie, als e<strong>in</strong> Stück bloßer Religionsgeschichte,<br />

als Ereignis der Vergangenheit, das überholt wird durch neuere<br />

Entwicklungen wie etwa die Entstehung der christlichen Kirche. Geschichte gew<strong>in</strong>nt<br />

wieder - wie <strong>in</strong> der Tradition Israels und der frühen Christenheit - ihren prophetischen<br />

Charakter: gelebte Geschichte, die vor Gottes Angesicht zur gedenkenden<br />

Vergegenwärtigung der großen Taten Gottes verkündet wird. Im Aufgreifen von Jesaja<br />

57 s<strong>in</strong>d mit Eugen Rosenstock-Huessy, dem Freund Franz Rosenzweigs, die Schriften<br />

der Bibel eben nicht nur Literatur im S<strong>in</strong>ne der Wissenschaft, sondern vielmehr<br />

Anrede des lebendigen Gottes an uns durch andere: Frucht der Lippen. Und genau<br />

als solche fanden sie ihren Niederschlag <strong>in</strong> der kirchlichen Widerstandsliteratur gegen<br />

die deutsche Besatzungsmacht <strong>in</strong> den Niederlanden während des Zweiten Weltkrieges.<br />

Rosenzweigs vom Judentum geprägte Gedankenwelt wird zum bestimmenden Element<br />

der protestantischen Theologie der Niederlande, wo die Reformierte Kirche auf<br />

Kanzel und Katheder und <strong>in</strong> den Geme<strong>in</strong>den Partei ergreift für die verfolgten Juden...<br />

Auf dem H<strong>in</strong>tergrund dieser geistesgeschichtlichen Entwicklung spielt sich Liebsters<br />

Tätigkeit <strong>in</strong> den 60er Jahren als deutscher Pfarrer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er allem Deutschen gegenüber<br />

so kritisch e<strong>in</strong>gestellten Stadt wie Amsterdam ab. Unschwer lässt sich ermessen, welcher<br />

Mut <strong>in</strong> dieser Situation dazu gehörte, e<strong>in</strong> Lehrhaus zu gründen als geme<strong>in</strong>sames<br />

Studienzentrum für Juden und Christen, wo beide die Tora und das Evangelium<br />

im wechselseitigen Prozess verstehen lernen können. B<strong>in</strong>nen kürzester Zeit wurde<br />

dieses Lehrhaus zu e<strong>in</strong>em geistigen Zentrum mit großem Zulauf, wo sich Vertreter<br />

vieler christlicher Konfessionen und jüdischer Traditionen e<strong>in</strong> Stelldiche<strong>in</strong> geben und<br />

von wo e<strong>in</strong>e Fülle von Impulsen ausgehen im H<strong>in</strong>blick auf e<strong>in</strong>e Neugestaltung des<br />

Verhältnisses von Judentum und Christentum. Liebsters eigener Beitrag <strong>in</strong> dieser Zeit<br />

ist e<strong>in</strong>e Neuauslegung der Bergpredigt „als Dokument der E<strong>in</strong>heit mit Israel und nicht<br />

als Dokument der Trennung von Israel“ (S.10). Auch die „Antithesen“ s<strong>in</strong>d zu begreifen<br />

als zunächst <strong>in</strong>nerjüdische Diskussion und Jesu Forderung nach der umfassenden<br />

Gerechtigkeit bildet ke<strong>in</strong>en Gegensatz zum Judentum, sondern die Erfüllung der Tora<br />

Seite 15

BUCHREZENSION<br />

als deren Bestätigung - die Bergpredigt „steht nicht gegen die Tradition des Judentums,<br />

sondern steht im Dienste dieser Tradition, die aber dadurch weitergeführt und auf die<br />

Völker ausgerichtet wird“ (S17).<br />

Ganz anders die Situation <strong>in</strong> Wuppertal-Barmen, wo Wolfram Liebster im Herbst 1969<br />

se<strong>in</strong>e Arbeit an der Evangelisch-lutherischen Friedenskirchengeme<strong>in</strong>de aufnahm. Hier<br />

herrschte weitgehend Unverständnis für se<strong>in</strong>e Beschäftigung mit der Geisteswelt Israels<br />

geschweige denn für die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er Erneuerung der Theologie und der<br />

Geme<strong>in</strong>defrömmigkeit angesichts der Shoa.<br />

Wollte man E<strong>in</strong>sicht und Verständnis bei den Menschen wecken für diese Arbeit, so<br />

musste man Ausschau halten nach entsprechenden Möglichkeiten etwa auf der Ebene<br />

der Geme<strong>in</strong>dearbeit, der Erwachsenenbildung etc. Mit großer Tatkraft und viel kreativer<br />

Phantasie stellte Liebster sich diesen nahezu sysiphusähnlichen Herausforderungen.<br />

Zwei Schwerpunkte s<strong>in</strong>d es, die hier besonders hervorragen und die sich als<br />

zukunftsträchtig erweisen sollten. Zum e<strong>in</strong>en die Mitarbeit <strong>in</strong> der Wuppertaler Gesellschaft<br />

für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Ähnlich wie zuvor im Lehrhaus <strong>in</strong><br />

Amsterdam entwickelte sich hier alsbald e<strong>in</strong> geistiger Austausch und e<strong>in</strong>e vielfältige<br />

Kooperation. Viel Prom<strong>in</strong>enz aus Geisteswelt und Kultur war hier zu Gast und trug<br />

dazu bei, dass die dort geleistete Arbeit ausstrahlen konnte h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> <strong>in</strong> die Gesellschaft<br />

der Region <strong>in</strong> und um Wuppertal.<br />

Und zum anderen Liebsters Mitarbeit im Landeskirchlichen Ausschuss Christen und<br />

Juden. Diese Arbeit zeitigte ja als ihr wohl wichtigstes Ergebnis die im Jahre 1980<br />

<strong>in</strong> Bad Neuenahr verabschiedete Synodalerklärung der Rhe<strong>in</strong>ischen Kirche „Umkehr<br />

und Erneuerung im Verhältnis von Christen und Juden“. Diese Erklärung mit ihrer<br />

Wende <strong>in</strong> der traditionellen Verhältnisbestimmung von Kirche und Israel (Abkehr von<br />

der Lehre über die Enterbung Israels durch die Kirche; Abkehr von kirchlichem Triumphalismus<br />

und antijüdischer Auslegung des NT; H<strong>in</strong>kehr zu geme<strong>in</strong>samer Weltverantwortung<br />

von Juden, deren Erwählung ungekündigt bleibt und Christen, die<br />

h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>genommen s<strong>in</strong>d unter den Bogen des Bundes Gottes mit Israel) hat ja geradezu<br />

epochale Impulse gesetzt für die Beschäftigung mit dieser Problematik auch <strong>in</strong> anderen<br />

Landeskirchen, <strong>in</strong> der Ökumene und <strong>in</strong> weiten Teilen von Politik und Gesellschaft.<br />

Die ausführliche und facettenreiche Darstellung der theologischen und gesellschaftspolitischen<br />

Diskussion um diesen Synodalbeschluss (S.157-195) zeugt nicht nur von<br />

der Gelehrsamkeit des Verfassers, sondern sie stellt auch e<strong>in</strong> authentisches Zeugnis<br />

dar über die geistige Verfassung dieser Zeit und über das mühevolle R<strong>in</strong>gen um die<br />

Vermittlung neuer E<strong>in</strong>sichten. Ebenso die Studie über die Neutestamentliche Wissenschaft<br />

im Dritten Reich mit deren Behauptung e<strong>in</strong>es „unüberbrückbaren religiösen<br />

Gegensatzes zum Judentum“ wie auch se<strong>in</strong>e „Bemerkungen zur Geschichtsschreibung<br />

Seite 16

BUCHREZENSION<br />

des Kirchenkampfes“ (S.222-245), mit denen er die se<strong>in</strong>erzeitige Bekennerarbeit von<br />

Hans Ehrenberg würdigte - diese wie auch weitere Arbeiten <strong>in</strong> jenen Jahren dienten<br />

der Forschung, wie sie auch begleitende Fundierung se<strong>in</strong>er praktischen Arbeit dieser<br />

Zeit darstellen.<br />

Seit 1987 verbr<strong>in</strong>gt Liebster se<strong>in</strong>en Ruhestand <strong>in</strong> Meckenheim bei Bonn. Die nun<br />

gewonnene Zeit nutzt er zur Sichtung und Verarbeitung des Erlebten und Erforschten<br />

- immer offen dabei für Perspektiven neuen Erkennens und Wahrnehmens. Lag der<br />

Schwerpunkt mit Vorträgen und mit Sem<strong>in</strong>aren zunächst <strong>in</strong> der Öffentlichkeitsarbeit,<br />

so trat jedoch alsbald von neuem das Studium der Schriften von Eugen Rosenstock-Huessy,<br />

Franz Rosenzweig sowie von Hans und Rudolf Ehrenberg <strong>in</strong> den Mittelunkt<br />

der nachdenkenden Arbeit. Indem Liebster <strong>in</strong>tensiv die niederländische und<br />

die deutsche Rosenzweigrezeption etwa bei Adrianus Sevenster, Stephane Moses und<br />

Wolfgang Ullmann durchforstet und darüber reflektierend Rechenschaft ablegt (S.<br />

247-327), wird er selbst zu e<strong>in</strong>em wichtigen Interpreten und Tradenten dieser Wirkungsgeschichte.<br />

Ähnliches gilt für Liebsters ausführliche Beschäftigung mit dem<br />

Heidelberger Philosophen und späteren Bochumer Pfarrer Hans Ehrenberg, dem<br />

se<strong>in</strong>erzeit wohl wichtigsten Dialogpartner von Hans Rosenzweig. Im Briefwechsel<br />

zwischen diesen beiden ist ja wohl die so geschichtsträchtige Geburtsstunde des<br />

Neuen Denkens auszumachen. Neben Günter Brakelmann, dem ersten Biographen<br />

des nahezu vergessenen - besser: verdrängten(!) Hans Ehrenberg s<strong>in</strong>d die Beiträge<br />

Liebsters wertvolle Bauste<strong>in</strong>e für die Rezeption von Ehrenbergs Lebenswerk. So etwa<br />

die Würdigung von Ehrenbergs Tätigkeit <strong>in</strong> der Bekennenden Kirche unter dem<br />

Titel „E<strong>in</strong> Judenchrist beg<strong>in</strong>nt den Kirchenkampf“ (S.222-245) wie auch Liebsters<br />

Studien zu Ehrenbergs Ekklesiologie und dessen Tr<strong>in</strong>itätstheologie (S.328-417) - hier<br />

werden die Enthellenisierung zentraler Theologumena als Beitrag Ehrenbergs zur<br />

gegenwärtigen Israeltheologie gewürdigt und weiterführend aktualisiert.<br />

E<strong>in</strong> besonderes Glanzlicht im Rahmen der Bildungsarbeit stellt sicherlich das Geme<strong>in</strong>desem<strong>in</strong>ar<br />

dar zu Rosenzweigs „Stern der Erlösung“, das hier umfangreich dokumentiert<br />

wird. An sechs Abenden wurde das Verhältnis von Theologie und Philosophie <strong>in</strong><br />

didaktisch bestens aufbereiteter Weise erörtert: Rosenzweigs Idealismuskritik, die Entwicklung<br />

des Neuen Denkens als Weg von der traditionellen zur erzählenden Philosophie<br />

etc. etc. - mit e<strong>in</strong>er erstaunlichen Resonanz, was die Teilnehmendenzahl betrifft.<br />

Diese Dokumentation macht Mut, auch schwierige Themen <strong>in</strong> komplexer Weise auf<br />

hohem Niveau zu erörtern - e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>teressierte Öffentlichkeit wartet darauf... Abgerundet<br />

wird Liebsters Rückblick auf se<strong>in</strong> Wirken <strong>in</strong> Theologie und Geme<strong>in</strong>de durch e<strong>in</strong>ige<br />

kle<strong>in</strong>ere Aufsätze und Artikel zu jeweils aktuellen Anlässen und Entwicklungen. U.a.<br />

gehören dazu e<strong>in</strong> Nachruf auf Eugen Rosenstock-Huessy <strong>in</strong> dessen Todesjahr 1973<br />

sowie e<strong>in</strong> Reisebericht auf Bonhoeffers Spuren <strong>in</strong> Pommern, der sich <strong>in</strong>sbesondere mit<br />

Seite 17

BERICHTE<br />

dessen Israelbild befasst. Hervorstechend dabei e<strong>in</strong>e systematisch e<strong>in</strong>fühlsame Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />

mit den „Notwendigen Abschieden“ von Klaus Peter Jörns, dessen<br />

Theologie Liebster von der Warte des Neuen Denkens aus e<strong>in</strong>er durchaus kritischen,<br />

jedoch immer unpolemischen und fairen Würdigung unterzieht.<br />

Insgesamt e<strong>in</strong> Sammelband mit e<strong>in</strong>er Fülle von Markierungen auf dem Weg des christlich-jüdischen<br />

Dialogs der letzten fünf Jahrzehnte. Die hier festgehaltenen Erkenntnisse,<br />

Reflexionen und Impulse warten darauf, von breiteren Kreisen <strong>in</strong> Theologie und<br />

kirchlicher Bildungsarbeit rezipiert und <strong>in</strong> der Praxis umgesetzt zu werden.<br />

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen<br />

und Satzungsänderung im Herbst 2010<br />

Dietrich Kauffmann<br />

Der Landesverband Rhe<strong>in</strong>land der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />

zollte der Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2010 <strong>in</strong>sofern Tribut, als der Vorstand<br />

zur Mitgliederversammlung am Samstag, dem 23. Oktober 2010 <strong>in</strong> die <strong>Evangelische</strong><br />

Erlöserkirche nach Essen-Holsterhausen am Nachmittag und für den Vormittag <strong>in</strong> die<br />

Ausstellung „ Die Impressionisten <strong>in</strong> Paris“ <strong>in</strong> dem gerade nach e<strong>in</strong>er architektonisch<br />

meisterhaft gelungenen Erweiterung wiedereröffneten Folkwang-Museum er<strong>in</strong>geladen<br />

hatte.<br />

Nach dieser schönen E<strong>in</strong>stimmung fiel die Befassung mit e<strong>in</strong>er für manche der 18<br />

Mitglieder spröden Satzungsänderung leichter. Die bisherige Fassung der Satzung<br />

und den Änderungsentwurf hatten alle Mitglieder mit der E<strong>in</strong>ladung zur Mitgliederversammlung<br />

im <strong>Rundbrief</strong> 2/2010 zugestellt bekommen. Weitestgehend wurde der<br />

Änderungsentwurf akzeptiert; kle<strong>in</strong>ere Veränderungen gehen den Mitgliedern mit der<br />

Veröffentlichung im nächsten <strong>Rundbrief</strong> zu.<br />

Das Mitglied Dr. Hans-Mart<strong>in</strong> Schmidt regte an, dass alle Mitglieder, also auch Sie<br />

als Leser, gebeten werden sollten, <strong>in</strong> ihren Unterlagen der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong><br />

nachzuforschen, ob noch e<strong>in</strong>e Ursprungsfassung der Satzung unseres Landesverbandes<br />

aufzuf<strong>in</strong>den ist, bzw. wann diese Ursprungssatzung beschlossen wurde.<br />

Bekannt war gegenwärtig nur, dass die Mitgliederversammlung am 19.10.1986 die<br />

letzte Änderung beschlossen hat.<br />

Seite 18

BERICHTE<br />

Der Vorstand erstattete den Bericht über se<strong>in</strong>e Arbeit, <strong>in</strong>sbesondere über die<br />

Durchführung zahlreicher Tagungen, Studientage und sonstiger Veranstaltungen, über<br />

die Erstellung e<strong>in</strong>es neuen Flyers und über die Gestaltung der Website im Internet.<br />

Dietrich Eichstädt hatte Anfang Oktober 2010 e<strong>in</strong>mal nicht zur Wanderung durchs<br />

Hohe Venn, sondern zu e<strong>in</strong>er Besichtigung von Maastricht bei bestem Wetter e<strong>in</strong>geladen.<br />

Margret Schoenborn berichtete aus dem „Arbeitskreis Gerechtigkeit“ über<br />

dessen Aktivitäten. Die F<strong>in</strong>anzen s<strong>in</strong>d nach wie vor <strong>in</strong> Ordnung, wenn auch leider<br />

wegen der kle<strong>in</strong>er werdenden Mitgliederzahl weniger Möglichkeiten zur f<strong>in</strong>anziellen<br />

Unterstützung von Projekten verbleiben.<br />

Nachdem dem Vorstand auf Vorschlag von Herrn Dr. Uhl für se<strong>in</strong>e umfangreiche<br />

Arbeit gedankt und dieser entlastet worden war, konnten die Wahlen zu Vorstand,<br />

Beirat und Rechnungsprüfung - letztmalig nach alter Satzung - durchgeführt werden.<br />

In den Vorstand wurden (wieder-)gewählt Dorothee Teschke und Dr. Rudolf Diersch<br />

als die beiden Vorsitzenden, He<strong>in</strong>er Krückels als Schatzmeister und als stellvertretender<br />

Vorsitzender Hans-Georg Torkel.<br />

Für den Beirat stand Hagen Millauer aus gesundheitlichen Gründen se<strong>in</strong>er Frau nicht<br />

mehr zur Wahl an. Die übrigen bisherigen Beiratsmitglieder (vgl. Seite 40 des <strong>Rundbrief</strong>s<br />

2/2010 mit Ausnahme von Dietrich Gravenhorst und Sab<strong>in</strong>e Koch) wurden<br />

wieder gewählt, außerdem wurden Renate Krückels aus Neuwied sowie Pfarrer Gerson<br />

Monhof aus Wuppertal neu <strong>in</strong> den Beirat gewählt.<br />

Als Rechnungsprüfer ist Herr Dr. Harald Uhl wiederum berufen worden.<br />

Auf der Delegiertenversammlung des Bundesverbandes vom 29. April bis 1. Mai <strong>2011</strong><br />

<strong>in</strong> Fulda wird unser Landesverband vertreten durch die beiden wiedergewählten Vorsitzenden<br />

Dorothee Teschke und Dr. Rudolf Diersch sowie den Schatzmeister He<strong>in</strong>er<br />

Krückels. Aus dem Beirat wurden dazugewählt Renate Krückels und Dr. Wieland<br />

Zademach. Als Ersatz bei Ausfall e<strong>in</strong>es gewählten Delegierten ist Hans-GeorgTorkel<br />

zur Teilnahme gewählt worden.<br />

Wie seit über 20 Jahren f<strong>in</strong>det auch <strong>in</strong> <strong>2011</strong> traditionsgemäß die vom Landesverband<br />

Rhe<strong>in</strong>land geme<strong>in</strong>sam mit dem Lückendorfer Arbeitskreis organisierte Sommertagung<br />

statt. Vom Sonntag, dem 3. Juli bis Samstag, dem 9. Juli <strong>2011</strong> treffen sich die Teilnehmer<br />

aus Ost und Weat wieder <strong>in</strong> Seifhennersdorf. Besonders attraktiv wird die Lausitz<br />

<strong>in</strong> diesem Jahr, weil <strong>in</strong> Görlitz die Sächsische Landesausstellung zum Thema „Via<br />

Regia“ e<strong>in</strong> Magnet se<strong>in</strong> wird und dieser Umstand nicht ohne Auswirkungen auf das<br />

kulturelle Begleitprogramm bleiben dürfte.<br />

Seite 19

BERICHTE<br />

„Bildung und Verantwortung“<br />

Bericht von der Konferenz der LV-Vorsitzenden <strong>in</strong> Essen im November 2010<br />

Dorothee Teschke<br />

Die Konferenz der LV-Vorsitzenden und des Bundesverbandsvorstandes, die im November<br />

2010 <strong>in</strong> Essen stattfand, stellte den Bereich „Bildung“ <strong>in</strong> den Mittelpunkt und bereitete<br />

so auf das Schwerpunktthema der Delegiertenversammlung <strong>2011</strong> vor.<br />

Als Referent war Oberkirchenrat Klaus Eberl, von der Kirchenleitung der rhe<strong>in</strong>ischen<br />

Kirche, geladen.<br />

Mit se<strong>in</strong>em Referat „Kirche und Bildung“ knüpfte er an die zentrale Botschaft der<br />

Synode der EKD an (7.-10.11.2010): „Niemand darf verloren gehen! - <strong>Evangelische</strong>s<br />

Plädoyer für mehr Bildungsgerechtigkeit.“<br />

Se<strong>in</strong>en Ausführungen legte er zwei Säulen zugrunde, die die Rhe<strong>in</strong>ische Landeskirche <strong>in</strong><br />

besonderer Weise geprägt haben:<br />

- Die Barmer Theologische Erklärung (Wuppertal 1934) und<br />

- die Generalsynode Duisburg 1610 zur presbyterial-synodalen Ordnung.<br />

Der zweite Grundsatz der Barmer Thesen fordere - so Eberl - „Gottes Anspruch auf<br />

unser ganzes Leben“. Das Wort Gottes sei auf Konsequenzen aus und beanspruche<br />

une<strong>in</strong>geschränkt unser Handeln.<br />

Durch die verschiedenen Ämter der Kirche sei die Beteiligung der ganzen Geme<strong>in</strong>de an<br />

den empfohlenen Diensten gewährleistet. (Art. 4)<br />

Nach göttlicher Ordnung bestehe die Funktion des Staates dar<strong>in</strong>, für Recht und Frieden<br />

zu sorgen. (Art. 5)<br />

Durch Predigt und Sakrament ließe sich unzweifelhaft die Botschaft von der freien<br />

Gnade Gottes ausrichten. (Art. 6)<br />

Für die Delegierten der Generalsynode Duisburg 1610 - so erläuterte Eberl - habe mit<br />

erstaunlicher Klarheit die E<strong>in</strong>sicht gegolten, ihrer Bildungsaufgabe mit aller Kraft nachzukommen<br />

und dem Prediger auch e<strong>in</strong>en „Schulmeister für die Jugend“ zur Seite zu<br />

stellen. Hierdurch habe sich die Kirche als Mitglied e<strong>in</strong>er Lerngeme<strong>in</strong>schaft erwiesen:<br />

Bildung sei zu e<strong>in</strong>er treuen Gefährt<strong>in</strong> der Verkündigung geworden.<br />

Im weiteren Verlauf se<strong>in</strong>es Referats entfaltete Eberl Perspektiven zu den Bereichen<br />

„geschenkte Bildung“, „gefährdete Bildung“ und „erhoffte Bildung“.<br />

„Jeder Mensch ist gebildet. Ohne „Wenn und Aber“. Von Gott. … Die Würde des Menschen<br />

ist gleich.“<br />

Eberl verdeutlichte, dass dieser hohe Anspruch nicht e<strong>in</strong>gelöst worden sei. Bildungs-<br />

und Befähigungsgerechtigkeit würden schmerzlich vermisst: Der Zusammenhang von<br />

Seite 20

BERICHTE<br />

Armut und Bildung seien unübersehbar. Das e<strong>in</strong>geschränkte Bildungsverständnis, das<br />

Nutzen und Verwertbarkeit <strong>in</strong> den Vordergrund stelle, führe dazu, dass Religion und<br />

… soziale Kompetenz an den Rand gedrängt würden. Fehlende f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen -<br />

hierdurch sei e<strong>in</strong>e gute personelle Ausstattung gewährleistet - verh<strong>in</strong>derten zwangsläufig<br />

gel<strong>in</strong>gende Bildung.<br />

Klaus Eberl schloss mit folgenden Hoffnungsaussagen:<br />

„Ich hoffe auf K<strong>in</strong>der, die mit Gott aufwachsen,<br />

auf K<strong>in</strong>der, die Hoffnung leben,.<br />

auf kirchliche Schulen mit evangelischem Profil,<br />

auf begeisternde Konfirmandenarbeit,<br />

auf e<strong>in</strong>e facettenreiche und aufmüpfige Jugendarbeit,<br />

auf die Lerngeme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> Familien- und Erwachsenenbildung.“<br />

Die anschließende Diskussion zum Thema „Bildung“ konzentrierte sich auf die Stellungnahme<br />

zum EKD-Arbeitspapier „<strong>Evangelische</strong> Verantwortungseliten - Orientierung<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em umstrittenen Feld“. Sie war vom EAiD Arbeitskreis „Elite und Bildung“<br />

erstellt und vom Bundesvorstand verabschiedet worden.<br />

Die Stellungnahme fand allgeme<strong>in</strong> Anerkennung.<br />

Unvermeidbar erschien e<strong>in</strong>e erneute kritische Bewertung des Elitebegriffs. Er sei - so<br />

die Me<strong>in</strong>ung der Konferenzteilnehmer - nicht unbelastet und würde nach wie vor ambivalent<br />

gesehen. Um die Elitediskussion mitführen zu können, ließe sich auf se<strong>in</strong>en<br />

Gebrauch jedoch nicht verzichten. Der Bildungsauftrag der EA müsse auf die Anwendung<br />

e<strong>in</strong>es positiv besetzten Elitebegriffs - etwa im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es „funktional orientierten<br />

Eliteverständnisses“ - h<strong>in</strong>wirken.<br />

Die DV <strong>2011</strong> wird sich mit dem Thema „Bildung und Verantwortung“ beschäftigen.<br />

Als Themenschwerpunkte wurden genannt und von Herrn Dr. W<strong>in</strong>ter zusammengefasst:<br />

- Welche Bildungsprozesse fördern die Entwicklung verantwortungsvoller Persönlichkeiten<br />

und <strong>in</strong> welcher Weise kann die EA diese Prozesse unterstützen?<br />

- Wie ist e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen Verzweckung und somit E<strong>in</strong>engung von Bildung<br />

entgegen zu wirken?<br />

- S<strong>in</strong>d Bildungschancen „vererbbar“? Wie ist e<strong>in</strong>e Teilhabegerechtigkeit zu gewährleisten?<br />

Die Liste aktuell diskutierter Themenbereiche wird sicherlich noch zu ergänzen se<strong>in</strong>.<br />

Seite 21

AUS DEN HAUSKERISEN<br />

Hauskreis Diersch <strong>in</strong> Essen<br />

Jahresprogramm <strong>2011</strong><br />

Sa., 8.01. 17.00 Uhr Neujahrsempfang mit dem Damenorchester<br />

„Madämchen“ im August<strong>in</strong>um Essen und mit<br />

anschließendem Abendessen im Restaurant<br />

Do., 17.02. 19.30 Uhr Auslegung der Jahreslosung, Pfr<strong>in</strong> L. Schlomka<br />

Do., 24.03. 19.30 Uhr Erwartungen an Religion „Was erwarten<br />

Schüler?“ mit Pfr. U. Matysik<br />

Do., 14.04. 19.30 Uhr Ause<strong>in</strong>andersetzung mit der jüdischen<br />

Religion (nach „Public-Forum)<br />

Do., 19.05. 18.00 Uhr Besuch der Synagoge Essen<br />

Do., 16.06. 19.00 Uhr! „Nepal <strong>in</strong> Bildern“,anschließend<br />

e<strong>in</strong> Sommerabend für alle S<strong>in</strong>ne<br />

Juli und August: Sommerpause<br />

Do., 15.09. 19.30 Uhr „Segen“ e<strong>in</strong> besonderer Zuspruch <strong>in</strong> ver-<br />

schiedenen Religionen (nachträgliche Überlegungen<br />

zum Thementag im März <strong>2011</strong><br />

Do., 20.10. 19.30 Uhr „Was bedeutet der Segen für uns“<br />

Do., 17.11. 19.30 Uhr Bücherabend mit der Altstadtbuchhandlung<br />

So., 11.12. 15.00 Vorweihnachtliche Kaffeegespräche<br />

Soweit nicht anders angegeben, f<strong>in</strong>den die Treffen jeweils bei Familie Diersch <strong>in</strong><br />

45147 Essen, Virchowstr. 51 statt.<br />

Seite 22

Liebe Freund<strong>in</strong>nen und Freunde,<br />

AUS DEN HAUSKERISEN<br />

Hauskreis Heyde <strong>in</strong> Bonn-Bad Godesberg<br />

der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong><br />

unsere Programmplanung für die erste Jahreshälfte <strong>2011</strong> ließ sich h<strong>in</strong>sichtlich der Themen<br />

und Referenten gut umsetzen. Herzliche E<strong>in</strong>ladung zu allen Themen.<br />

Beg<strong>in</strong>n jeweils um 16.00 Uhr.<br />

19. Januar „Erfahrungen von Lebenskunst“<br />

E<strong>in</strong>führung: Pfarrer Oliver Ploch<br />

16. Februar „Tr<strong>in</strong>ität und christlicher Glaube“<br />

Gespräch mit Pfarrer Klaus Merkes, Heiland-Kirchengeme<strong>in</strong>de:<br />

16. März „Das s<strong>in</strong>fonische Werk von Gustav Mahler (1860 - 1911)“<br />

E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> Leben und Werk des Komponisten<br />

durch Karl-He<strong>in</strong>z Klumb<br />

20. April „Strömungen und Gruppierungen des Islam <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong>“<br />

mit Dr. Beate Sträter<br />

18. Mai „Für unsere Sünden gestorben?“<br />

Dieser Titel des 2010 als Beitrag zur aktuellen Diskussion erschienen<br />

Buches von Super<strong>in</strong>tendent i.R. Burkhard Müller ist Thema des<br />

Gesprächs mit ihm.<br />

15. Juni „Frieden <strong>in</strong> Nahost ist möglich. <strong>Deutschland</strong> muss Obama stärken“<br />

E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong> das aktuelle Buch von Avi Primor mit Horst Dahlhaus<br />

17. August Sommerlicher Nachmittag mit Programmplanung für das nächste Halbjahr.<br />

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen<br />

Ihr Wolfgang Heyde<br />

Tel. 0228 - 32 14 24<br />

Seite 23

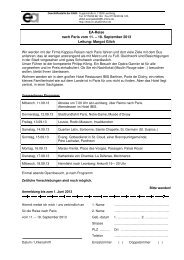

VORSCHAU UND TERMINE<br />

Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Achtung!<br />

E<strong>in</strong>ladung<br />

zur Vortragsveranstaltung mit Gespräch „Nepal heute“<br />

und<br />

zur Mitgliederversammlung<br />

des Landesverbandes Rhe<strong>in</strong>land<br />

Samstag, 14. Mai <strong>2011</strong>, 14:00 - 18:00 Uhr<br />

<strong>in</strong> der <strong>Evangelische</strong>n Studierendengeme<strong>in</strong>de Düsseldorf<br />

Johannes-Weyerstr. 7; 40225 Düsseldorf<br />

13:30 Uhr Ankommen<br />

14:00 bis 15:30 Uhr Vortrag mit Bildern „Nepal heute“ - E<strong>in</strong>drücke und<br />

Erfahrungen e<strong>in</strong>er exklusiven Reise mit der EAiD-<br />

Vorsitzenden Frau Dorothea Friederici zu Entwicklungsprojekten<br />

<strong>in</strong> Nepal von Ute und Rudolf Diersch<br />

15:30 bis 16:00 Uhr Kaffeepause<br />

16:00 bis 18:00 Uhr Mitgliederversammlung<br />

Tagesordnung:<br />

1. Begrüßung<br />

2. Gedenken der verstorbenen Mitglieder<br />

3. Wahl des Versammlungsleiters und des<br />

Protokollführers<br />

4. Feststellung und Verabschiedung der Tagesordnung<br />

5. Bericht des Vorstandes<br />

6. F<strong>in</strong>anzabschluss 2010<br />

7. Entlastung des Vorstandes<br />

8. Bericht von der Delegiertenversammlung (DV) 2010<br />

des Bundesverbandes<br />

9. Wahl der Delegierten für die DV 2012<br />

10.Vorhaben und Term<strong>in</strong>e <strong>2011</strong> und 2012<br />

11.Sonstiges<br />

Im Namen des Vorstandes laden wir Sie, liebe Mitglieder, ganz herzlich e<strong>in</strong>.<br />

Ihre<br />

Anlage: Anfahrtbeschreibung<br />

Seite 24

Anfahrtbeschreibung<br />

IMPRESSUM<br />

Impressum<br />

Der <strong>Rundbrief</strong> wird herausgegeben vom<br />

Landesverband Rhe<strong>in</strong>land der <strong>Evangelische</strong>n <strong>Akademikerschaft</strong> <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong>,<br />

Virchowstr. 51, 45147 Essen<br />

Redaktion:<br />

Dorothee Teschke, Dr. Rudolf Diersch, Dr. Kar<strong>in</strong> Kauffmann, Dietrich<br />

Kauffmann, Dr. Wieland Zademach<br />

Layout & Satz:<br />

Dorothea Diersch<br />

Druck:<br />

LEO Druck, Stockach<br />

Bankverb<strong>in</strong>dung:<br />

KD-Bank eG Duisburg BLZ 350 601 90 Konto-Nr.: 1010 5000 16<br />

Internet:<br />

www.evangelische-akademiker.de<br />

Seite 25

AUS ANDEREN LANDESVERBÄNDEN<br />

Kurzbericht aus dem Landesverband Pfalz/Saar<br />

Krist<strong>in</strong>e Lammich<br />

Personalia: Neuer Vorsitzender: Eberhard Cherdron (Kirchenpräsident i.R.); großes<br />

Netzwerk (Synode, Stadt Speyer …), neue Impulse !<br />

Mitgliederentwicklung: z.Zt. 60 Mitglieder, kaum unter 60J.<br />

Thema Verantwortungseliten: Am 05.10.2010 Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Huber<br />

„Brauchen wir e<strong>in</strong>e evangelische Verantwortungselite?“ (Bericht W. Wiegräbe)<br />

Schwierig: „Junge Generation“ zu <strong>in</strong>teressieren: Studierendengeme<strong>in</strong>de Uni Landau<br />

„Protestantischer Club“ 8 Jahre lang bis 2009 (1x monatlich offene Abende)<br />

„AK theol.“ seit Ende 2009 unter Leitung v. Günter Hegele: „Arbeitskreis zur Prüfung<br />

neuer theologischer Konzeptionen“.<br />

„<strong>Evangelische</strong> Akademie der Pfalz“: 1x jährl. geme<strong>in</strong>sames Sem<strong>in</strong>ar,.<br />

„Bibelstudientag“<br />

„Lutherdekade“ - Reihe <strong>in</strong> Speyer: Jeweils „Kaffeegespräch“<br />

„Hochschuldialoge“ mit der Uni Landau: z.B. „Bildung - Schlüssel zur Integration“<br />

Wanderwochenende mit den süddeutschen Landesverbänden<br />

Regelmäßige <strong>Rundbrief</strong>e/ausführlicher Bericht von der Mitgliederversammlung<br />

Hauskreise <strong>in</strong> Ludwigshafen, Landau, Neustadt/We<strong>in</strong>str. und Saarbrücken<br />

Seite 26

VORSTAND UND BEIRAT<br />

Vorstand:<br />

1. Vorsitzende: Dorothee Teschke, Pützhardt 4, 53359 Rhe<strong>in</strong>bach<br />

Tel.: (02226) 66 57 E-Mail: dorothee.teschke@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />

1. Vorsitzender: Dr. Rudolf Diersch, Virchowstr. 51, 45147 Essen<br />

Tel.: (02 01) 77 51 92 FAX: (0201) 61 56 492<br />

E-Mail: rudolf.diersch@web.de<br />

stellv. Vorsitzender: Hans-Georg Torkel, T<strong>in</strong>krathstr. 128, 45472 Mülheim<br />

Tel.: (0208) 74 03 085 (p) FAX: (0208) 74 03 086 (p)<br />

E-Mail: torkel.hansgeorg@googlemail.com<br />

Schatzmeister: He<strong>in</strong>er Krückels, Am Schloßpark 32, 56564 Neuwied<br />