Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst

Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst

Inscriptiones Hamburgensis - Familienforschung von Bernhard Pabst

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

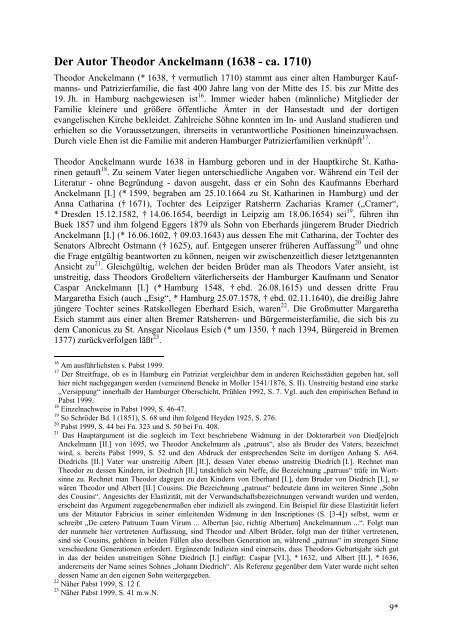

Der Autor Theodor Anckelmann (1638 - ca. 1710)<br />

Theodor Anckelmann (* 1638, † vermutlich 1710) stammt aus einer alten Hamburger Kaufmanns-<br />

und Patrizierfamilie, die fast 400 Jahre lang <strong>von</strong> der Mitte des 15. bis zur Mitte des<br />

19. Jh. in Hamburg nachgewiesen ist 16 . Immer wieder haben (männliche) Mitglieder der<br />

Familie kleinere und größere öffentliche Ämter in der Hansestadt und der dortigen<br />

evangelischen Kirche bekleidet. Zahlreiche Söhne konnten im In- und Ausland studieren und<br />

erhielten so die Voraussetzungen, ihrerseits in verantwortliche Positionen hineinzuwachsen.<br />

Durch viele Ehen ist die Familie mit anderen Hamburger Patrizierfamilien verknüpft 17 .<br />

Theodor Anckelmann wurde 1638 in Hamburg geboren und in der Hauptkirche St. Katharinen<br />

getauft 18 . Zu seinem Vater liegen unterschiedliche Angaben vor. Während ein Teil der<br />

Literatur - ohne Begründung - da<strong>von</strong> ausgeht, dass er ein Sohn des Kaufmanns Eberhard<br />

Anckelmann [I.] (* 1599, begraben am 25.10.1664 zu St. Katharinen in Hamburg) und der<br />

Anna Catharina († 1671), Tochter des Leipziger Ratsherrn Zacharias Kramer („Cramer“,<br />

* Dresden 15.12.1582, † 14.06.1654, beerdigt in Leipzig am 18.06.1654) sei 19 , führen ihn<br />

Buek 1857 und ihm folgend Eggers 1879 als Sohn <strong>von</strong> Eberhards jüngerem Bruder Diedrich<br />

Anckelmann [I.] (* 16.06.1602, † 09.03.1643) aus dessen Ehe mit Catharina, der Tochter des<br />

Senators Albrecht Ostmann († 1625), auf. Entgegen unserer früheren Auffassung 20 und ohne<br />

die Frage entgültig beantworten zu können, neigen wir zwischenzeitlich dieser letztgenannten<br />

Ansicht zu 21 . Gleichgültig, welchen der beiden Brüder man als Theodors Vater ansieht, ist<br />

unstreitig, dass Theodors Großeltern väterlicherseits der Hamburger Kaufmann und Senator<br />

Caspar Anckelmann [I.] (* Hamburg 1548, † ebd. 26.08.1615) und dessen dritte Frau<br />

Margaretha Esich (auch „Esig“, * Hamburg 25.07.1578, † ebd. 02.11.1640), die dreißig Jahre<br />

jüngere Tochter seines Ratskollegen Eberhard Esich, waren 22 . Die Großmutter Margaretha<br />

Esich stammt aus einer alten Bremer Ratsherren- und Bürgermeisterfamilie, die sich bis zu<br />

dem Canonicus zu St. Ansgar Nicolaus Esich (* um 1350, † nach 1394, Bürgereid in Bremen<br />

1377) zurückverfolgen läßt 23 .<br />

16 Am ausführlichsten s. <strong>Pabst</strong> 1999.<br />

17 Der Streitfrage, ob es in Hamburg ein Patriziat vergleichbar dem in anderen Reichsstädten gegeben hat, soll<br />

hier nicht nachgegangen werden (verneinend Beneke in Moller 1541/1876, S. II). Unstreitig bestand eine starke<br />

„Versippung“ innerhalb der Hamburger Oberschicht, Prühlen 1992, S. 7. Vgl. auch den empirischen Befund in<br />

<strong>Pabst</strong> 1999.<br />

18 Einzelnachweise in <strong>Pabst</strong> 1999, S. 46-47.<br />

19 So Schröder Bd. I (1851), S. 68 und ihm folgend Heyden 1925, S. 276.<br />

20 <strong>Pabst</strong> 1999, S. 44 bei Fn. 323 und S. 50 bei Fn. 408.<br />

21 Das Hauptargument ist die sogleich im Text beschriebene Widmung in der Doktorarbeit <strong>von</strong> Died[e]rich<br />

Anckelmann [II.] <strong>von</strong> 1695, wo Theodor Anckelmann als „patruus“, also als Bruder des Vaters, bezeichnet<br />

wird, s. bereits <strong>Pabst</strong> 1999, S. 52 und den Abdruck der entsprechenden Seite im dortigen Anhang S. A64.<br />

Diedrichs [II.] Vater war unstreitig Albert [II.], dessen Vater ebenso unstreitig Diedrich [I.]. Rechnet man<br />

Theodor zu dessen Kindern, ist Diedrich [II.] tatsächlich sein Neffe, die Bezeichnung „patruus“ träfe im Wortsinne<br />

zu. Rechnet man Theodor dagegen zu den Kindern <strong>von</strong> Eberhard [I.], dem Bruder <strong>von</strong> Diedrich [I.], so<br />

wären Theodor und Albert [II.] Cousins. Die Bezeichnung „patruus“ bedeutete dann im weiteren Sinne „Sohn<br />

des Cousins“. Angesichts der Elastizität, mit der Verwandschaftsbezeichnungen verwandt wurden und werden,<br />

erscheint das Argument zugegebenermaßen eher indiziell als zwingend. Ein Beispiel für diese Elastizität liefert<br />

uns der Mitautor Fabricius in seiner einleitenden Widmung in den <strong>Inscriptiones</strong> (S. [3-4]) selbst, wenn er<br />

schreibt „De cætero Patruum Tuum Virum ... Albertun [sic, richtig Albertum] Anckelmannum ...“. Folgt man<br />

der nunmehr hier vertretenen Auffassung, sind Theodor und Albert Brüder, folgt man der früher vertretenen,<br />

sind sie Cousins, gehören in beiden Fällen also derselben Generation an, während „patruus“ im strengen Sinne<br />

verschiedene Generationen erfordert. Ergänzende Indizien sind einerseits, dass Theodors Geburtsjahr sich gut<br />

in das der beiden unstreitigen Söhne Diedrich [I.] einfügt: Caspar [VI.], * 1632, und Albert [II.], * 1636,<br />

andererseits der Name seines Sohnes „Johann Diedrich“. Als Referenz gegenüber dem Vater wurde nicht selten<br />

dessen Name an den eigenen Sohn weitergegeben.<br />

22 Näher <strong>Pabst</strong> 1999, S. 12 f.<br />

23 Näher <strong>Pabst</strong> 1999, S. 41 m.w.N.<br />

9*