Frida Kahlo - Madonna mit Bart ZEIT-online.pdf

Frida Kahlo - Madonna mit Bart ZEIT-online.pdf

Frida Kahlo - Madonna mit Bart ZEIT-online.pdf

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

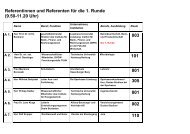

K U N S T : F R I D A - K A H L O - R E T R O S P E K T I V E<br />

<strong>Madonna</strong> <strong>mit</strong> <strong>Bart</strong><br />

KUNST<br />

Eine große Ausstellung in Berlin feiert die mexikanische Malerin<br />

<strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong>, die sich ständig selbst neu erfand – inklusive ihres<br />

Geburtsdatums vor 100 Jahren<br />

VON Elisabeth von Thadden | 29. April 2010 - 08:00 Uhr<br />

© Banco de México Diego Rivera & <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> Museums Trust, México, D.F. / VG Bild-Kunst, Bonn 2010<br />

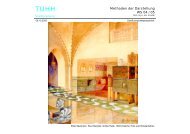

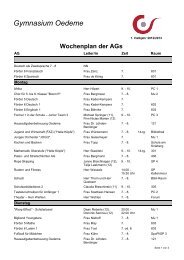

<strong>Frida</strong>s Bilder: In Berlin sind nun 60 der knapp 150 erhaltenen Gemälde und 90 Zeichnungen zu<br />

sehen. (Zur Fotostrecke klicken Sie bitte auf das Bild)<br />

Am 7. Juli wäre sie 100 geworden, das ist zumindest das Datum, das sie selbst kultivierte,<br />

und wer sie nun im Sommer 2010 feiern will, lässt sich auf diese Selbstschöpfung ein.<br />

Das Datum ist falsch, man könnte auch selbst gewählt sagen, aber die Frau hat es nicht<br />

erfunden, weil sie sich biologisch verjüngen wollte. Die mexikanische Malerin <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong><br />

wurde tatsächlich am 6. Juli 1907 in Coyoacán geboren, aber sie hat sich umdatiert auf die<br />

Geburtsstunde der mexikanischen Revolution von 1910, <strong>mit</strong> der sie sich politisch identisch<br />

fühlte – das neue unabhängige Mexiko, das sich selbst befreit hatte, das wollte sie als<br />

lebendiges Denkmal verkörpern. Es wäre also vor 100 Jahren geboren.<br />

Diese Künstlerin, zu deren Werk von 143 Bildern allein 55 Selbstbildnisse zählen, war<br />

die farbenreiche Schöpferin ihrer selbst und hat sich doch fortgesetzt als Geschaffene<br />

und Gemachte thematisiert, gezeichnet, gequält, sekundär. Sie hat dem Publikum die<br />

Frage nach dem Zusammenhang von Schöpfer und Werk, von Kunst und Welt auf<br />

unverwechselbare Weise gestellt, »ausschließlich weiblich«, wie der surrealistische Dichter<br />

André Breton es befremdet und anerkennend ausgedrückt hat, dem <strong>Kahlo</strong>s Kunst wie eine<br />

Schleife vorkam, die um eine Bombe gebunden ist. Eine Bombe? Diese Frau hat offenbar<br />

Angst gemacht. Dabei fragen doch fast alle Bilder der <strong>Kahlo</strong> nur danach, wie ein Mensch<br />

zur Welt kommt und dort bleibend erkennbar wird als der, der er ist. Sodass er sich im<br />

Spiegel und in den Augen anderer wiedererkennt.<br />

1

KUNST<br />

In ihr Tagebuch trug <strong>Kahlo</strong> eine Zeile aus dem altägyptischen Buch der Toten, ins<br />

Weibliche übersetzt, ein: Sie sei »diejenige, die sich selbst gebar«. Mit der umdatierten<br />

Geburt fing es an. Und <strong>mit</strong> der Geburt fängt es im Werk dieser Malerin immer wieder<br />

aufs Neue an. Denn <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> hat sie mehrfach erfunden. Sie gestaltete ihren Anfang<br />

etwa durch eines ihrer bekanntesten Gemälde: Meine Geburt , von 1932, entstanden nach<br />

dem Tod der eigenen Mutter. <strong>Kahlo</strong> hat in einem Gespräch gesagt, sie sei von Detroit<br />

aus nicht mehr rechtzeitig zur sterbenden Mutter gelangt. Aber das trifft nicht zu. Sie war<br />

pünktlich vor Ort, wollte die Sterbende, dann die Tote aber einfach nicht sehen. Sie hat<br />

dafür gemalt, wie das Sterben und das Zurweltkommen zusammenhängen: Das Gemälde<br />

Meine Geburt zeigt unter dem Bild einer Schmerzensreichen auf dem Bett eine Tote unter<br />

dem Leichentuch liegen, die ein Kind gebiert, von dem sich kaum erkennen lässt, ob es nun<br />

lebt oder nicht. Das Kind ist <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong>, die Künstlerin selbst.<br />

Ein weiblicher Tod hat die Frau geboren, die zur Malerin wird: Dies ist auch ein Bild für<br />

die Grundsituation der Versehrtheit des <strong>Kahlo</strong>schen Lebens und ein Motiv, das lebenslang<br />

wiederkehrt. Nicht genug <strong>mit</strong> einer Erkrankung, vermutlich einer Kinderlähmung, die<br />

ein Bein verkümmern ließ, sodass das Mädchen von Kindheit an hinkt. Die Versehrtheit<br />

wird vom September 1925 an den ganzen Körper umfassen, besonders den Unterleib. Bei<br />

einem Busunfall, der sie im Alter von 19 Jahren <strong>mit</strong> Frakturen der Wirbelsäule und der<br />

Gliedmaßen lebensgefährlich (und für die Dauer des ganzen Lebens) verletzt, bohrt sich<br />

eine Stahlstange durch ihr Becken, durch Hüfte und Vagina. Monatelang in ein Gipskorsett<br />

gebannt und von unausgesetzten Schmerzen gequält, bekommt die junge Frau von der<br />

Mutter einen hängenden Spiegel geschenkt, durch den sie sich malend zum Modell werden<br />

kann.<br />

So wird sie zur Schöpferin eines erträglichen Selbst. Die Tote unter dem Leichentuch, die<br />

im Gemälde Meine Geburt das Kind <strong>Frida</strong> gebiert, ist, als Mutter ihrer selbst, zugleich<br />

auch die erwachsene Künstlerin <strong>Kahlo</strong>, die sich neu auf die Welt bringt, weil zu viel<br />

verkehrt und zerstört ist an ihr. Eine Frau, die im Laufe der Jahre mehrere Fehlgeburten<br />

und Abtreibungen erleidet, aber kinderlos bleibt. Eine weißlich kalte Puppe wird sie auf<br />

ihrem Gemälde Ich und meine Puppe neben sich setzen, die so hart wirkt wie sonst in ihrem<br />

gemalten Werk nur der Stahl, das Metall, die Nägel, welche die Künstlerin christusgleich<br />

quälen. Doch die Wangen und der Nabel der Puppe sind rosig, ihr Blick zugewandt, die<br />

Hände sind ausgestreckt. Das Artefakt lebt. Totenmasken indes tragen auf <strong>Kahlo</strong>s Bildern<br />

die lebendigen Kinder.<br />

Ein Leben im eigenen Spiegel und im Spiegel der anderen: Der Psychiater Salomon<br />

Grimberg, ein Kenner des Lebens wie des Werkes der <strong>Kahlo</strong>, hat erst vor Kurzem diese<br />

Grundsituation der Malerin als eine fehlgeschlagene Mutter-Kind-Bindung beschrieben.<br />

<strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> sei der Mutter ein Ersatzkind für den toten einzigen Sohn gewesen, das<br />

Mädchen habe ein wahres Ich beständig verleugnet, um die Sicherheit durch Menschen zu<br />

2

KUNST<br />

gewinnen, die ihr das Gefühl geben konnten, überhaupt zu existieren, <strong>mit</strong> der Angst vor der<br />

Unabhängigkeit im Nacken wie <strong>mit</strong> der Angst vor dem Verlassensein.<br />

Um diese Frau rankt sich ein Wald aus Legenden und Mythen. Eins scheint angesichts der<br />

Quellen gewiss: <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> litt an einer chronischen Unruhe und an Instabilität, die ihr<br />

um 20 Jahre älterer Mann, der Kommunist und Maler Diego Rivera, ebenso beheben sollte,<br />

wie er sie durch seine zahlreichen Affären doch auch bedingte. Rivera: Das sei der zweite<br />

schwere Unfall ihres Lebens gewesen, hat <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> einmal gesagt, und man wünschte,<br />

es klänge lakonisch oder gar komisch. Doch so klingt es nicht. An anderer Stelle notierte<br />

<strong>Kahlo</strong>: Sie ziehe es vor, sich führen zu lassen, weil sie nicht wisse, wie man selbst die<br />

Führung übernimmt. Ein Paradox ist daraus geworden: Er hat sie geführt, während sie ihre<br />

eigenen Wege ging, auch <strong>mit</strong> anderen Männern, der russische Revolutionär Leo Trotzkij<br />

war darunter, auch <strong>mit</strong> anderen Frauen.<br />

Die Geschichte von <strong>Kahlo</strong>s Versehrtheit und die der Liebe der beiden Künstler Rivera und<br />

<strong>Kahlo</strong> finden ihre Nahrung aneinander, lebenslang, und so entsteht ein Werk, das in fast<br />

hypnotischer Weise den Betrachter zum Hinsehen zwingt. Das ihre wird bleiben, das seine<br />

gerät in Vergessenheit.<br />

Warum? Weil es ihrem Werk gelingt, Unvereinbares zusammenzuzwingen, als sei es<br />

auseinandergewachsen, nämlich den modernen Prozess andauernder Selbstschöpfung des<br />

Subjekts in immer neuen Gemälden; und zugleich die fast archaisch wirkende Verfestigung<br />

eines Frauenbildnisses zur Ikone. <strong>Kahlo</strong> wollte nicht für religiös gehalten werden: »Ich<br />

möchte, dass die Leute wissen, dass ich es nicht bin.« Und doch, es ist die Verschmelzung<br />

der Christus-Geschichte <strong>mit</strong> derjenigen der <strong>Madonna</strong>, die in <strong>Kahlo</strong>s Werk, im Blick ihrer<br />

Selbstbildnisse, die eigentümliche Strenge ausmacht und in der doch jene Hoffnung auf<br />

einen neuen Himmel, eine neue Erde zum Ausdruck kommt, die in aller kreatürlichen Fülle<br />

das Werk fast paradiesisch vital macht, <strong>mit</strong> all seinen Affen, Früchten, Wurzelwerken, dem<br />

Wasser, der Metaphorik von Sonne und Mond, der nicht endenden Farbenpracht.<br />

Diese Strenge, diese Hoffnung hat <strong>Kahlo</strong> in eine Autorität des Blicks übersetzt, die<br />

immer noch irritiert, vielleicht sogar jetzt erst, weil sie die sexuelle Polyvalenz und<br />

Unberührbarkeit des Megastars vorwegzunehmen scheint, an die man sich seither<br />

gewöhnen konnte: Dauernd sieht diese Frau einen an, als sei ihre Zweigeschlechtlichkeit<br />

der unumgänglichste Spiegel jeden Betrachters.<br />

»Ich glaube, ich habe ausgeprägte sexuelle Merkmale«, hat <strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> in einem Gespräch<br />

<strong>mit</strong> der Psychologin Olga Campos gesagt. »Ich habe den Schnurrbart und überhaupt<br />

das Gesicht des anderen Geschlechts.« In jedem Selbstporträt hat sie an dieser Irritation<br />

weitergearbeitet, indem sie den eigenen dunklen Schnurrbart sorgfältig pinselnd in den<br />

Blick rückte. Diese moderne Frau, die sich <strong>mit</strong> dem befreiten Mexiko identifizierte, hat<br />

sich malend als männliche Dolorosa und als weiblicher Christus wiedergeboren. Wieder<br />

3

KUNST<br />

und wieder, häretisch, hybrid. Mit jedem Bild neu, zur Ikone erstarrt, zum Greifen nah und<br />

einem Leben zugewandt, das sie am eigenen Leib als erlösungsbedürftig erfuhr.<br />

Man würde gern wegsehen.<br />

<strong>Frida</strong> <strong>Kahlo</strong> – Retrospektive. Vom 30. April bis zum 9. August im Martin-Gropius-Bau in<br />

Berlin<br />

COPYRIGHT: DIE <strong>ZEIT</strong>, 29.04.2010 Nr. 18<br />

ADRESSE: http://www.zeit.de/2010/18/KS-<strong>Frida</strong>-<strong>Kahlo</strong><br />

4