Möbel und Einrichtungsgegenstände

Möbel und Einrichtungsgegenstände

Möbel und Einrichtungsgegenstände

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

12<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1001<br />

<strong>Möbel</strong><br />

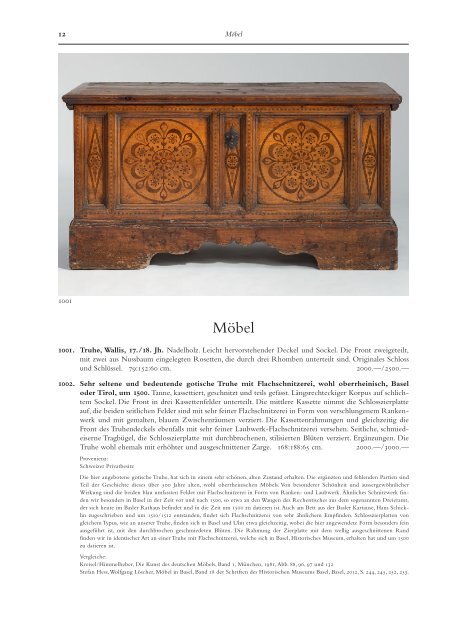

1001. Truhe, Wallis, 17./18. Jh. Nadelholz. Leicht hervorstehender Deckel <strong>und</strong> Sockel. Die Front zweigeteilt,<br />

mit zwei aus Nussbaum eingelegten Rosetten, die durch drei Rhomben unterteilt sind. Originales Schloss<br />

<strong>und</strong> Schlüssel. 79:152:60 cm. 2000.—/2500.—<br />

1002. Sehr seltene <strong>und</strong> bedeutende gotische Truhe mit Flachschnitzerei, wohl oberrheinisch, Basel<br />

oder Tirol, um 1500. Tanne, kassettiert, geschnitzt <strong>und</strong> teils gefasst. Längsrechteckiger Korpus auf schlichtem<br />

Sockel. Die Front in drei Kassettenfelder unterteilt. Die mittlere Kassette nimmt die Schlosszierplatte<br />

auf, die beiden seitlichen Felder sind mit sehr feiner Flachschnitzerei in Form von verschlungenem Rankenwerk<br />

<strong>und</strong> mit gemalten, blauen Zwischenräumen verziert. Die Kassettenrahmungen <strong>und</strong> gleichzeitig die<br />

Front des Truhendeckels ebenfalls mit sehr feiner Laubwerk-Flachschnitzerei versehen. Seitliche, schmiedeiserne<br />

Tragbügel, die Schlosszierplatte mit durchbrochenen, stilisierten Blüten verziert. Ergänzungen. Die<br />

Truhe wohl ehemals mit erhöhter <strong>und</strong> ausgeschnittener Zarge. 168:188:65 cm. 2000.—/3000.—<br />

Provenienz:<br />

Schweizer Privatbesitz<br />

Die hier angebotene gotische Truhe, hat sich in einem sehr schönen, alten Zustand erhalten. Die ergänzten <strong>und</strong> fehlenden Partien sind<br />

Teil der Geschichte dieses über 500 Jahre alten, wohl oberrheinischen <strong>Möbel</strong>s. Von besonderer Schönheit <strong>und</strong> aussergewöhnlicher<br />

Wirkung sind die beiden blau umfassten Felder mit Flachschnitzerei in Form von Ranken- <strong>und</strong> Laubwerk. Ähnliches Schnitzwerk finden<br />

wir besonders in Basel in der Zeit vor <strong>und</strong> nach 1500, so etwa an den Wangen des Rechentisches aus dem sogenannten Dreieramt,<br />

der sich heute im Basler Rathaus befindet <strong>und</strong> in die Zeit um 1500 zu datieren ist. Auch am Bett aus der Basler Kartause, Hans Schicklin<br />

zugeschrieben <strong>und</strong> um 1510/1512 entstanden, findet sich Flachschnitzerei von sehr ähnlichem Empfinden. Schlosszierplatten von<br />

gleichem Typus, wie an unserer Truhe, finden sich in Basel <strong>und</strong> Ulm etwa gleichzeitig, wobei die hier angewendete Form besonders fein<br />

ausgeführt ist, mit den durchbrochen geschmiedeten Blüten. Die Rahmung der Zierplatte mit dem wellig ausgeschnittenen Rand<br />

finden wir in identischer Art an einer Truhe mit Flachschnitzerei, welche sich in Basel, Historisches Museum, erhalten hat <strong>und</strong> um 1500<br />

zu datieren ist.<br />

Vergleiche:<br />

Kreisel/Himmelheber, Die Kunst des deutschen <strong>Möbel</strong>s, Band 1, München, 1981, Abb. 88, 96, 97 <strong>und</strong> 132<br />

Stefan Hess,Wolfgang Löscher, <strong>Möbel</strong> in Basel, Band 18 der Schriften des Historischen Museums Basel, Basel, 2012, S. 244, 245, 252, 253.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 13<br />

1002<br />

Register Seite 111–112

14<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1003<br />

1004<br />

1003. Sehr bedeutende <strong>und</strong> seltene Luzerner Truhe, 17. Jh., mit Allianz des Johann Ludwig Pfyffer<br />

(stirbt 1707) <strong>und</strong> der Maria Elisabeth Mutschlin (erwähnt 1698). Nussbaum, massiv, geschnitzt, gedrechselt<br />

<strong>und</strong> furniert. Rechteckiger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen. Zweischübiger Sockel. Die Front<br />

durch drei Dreiviertelsäulen unterteilt, kassettiert <strong>und</strong> mit sehr schöner Heraldik geschnitzt. Links das Männerwappen<br />

der adligen Pfyffer (Ringli-Pfyffer). Ebenfalls kassettierter Deckel, innen mit originalen, sehr<br />

reichen Beschlägen <strong>und</strong> Schloss. Seitliche Tragebügel. 86:125:65 cm. 12 000.—/15 000.—<br />

Provenienz:<br />

Aus dem Besitze der Pfyffer von Altishofen,<br />

durch Erbfolge in ununterbrochenem Familienbesitz seit dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert.<br />

Die hier angebotene Truhe ist ein sehr schönes <strong>und</strong> reiches Beispiel einer prunkvollen Luzerner Truhe der Zeit der zweiten Hälfte des<br />

17. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> weist eine bedeutende <strong>und</strong> kostbar ausgeführte, heraldische Schnitzerei auf. Johann/Jost Ludwig Pfyffer, gest. 1703,<br />

wurde im Jahre 1691 Kleinrat, 1693 Vogt im Entlebuch <strong>und</strong> 1699 Vogt zu Willisau.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 15<br />

1005 1006<br />

1004. Sehr seltener <strong>und</strong> bedeutender Miniaturschrank, schweizerisch, datiert 1661. Nussbaum massiv,<br />

gedrechselt, geschnitzt <strong>und</strong> furniert. Längsformatiges Miniaturmöbel mit profiliertem Sockelgeschoss <strong>und</strong><br />

ebensolchem Kranz. Die Front sehr fein gegliedert, durch drei ionische Dreiviertel-Säulen. Zwischen den<br />

Säulen die reich verzierten <strong>und</strong> datierten Türen mit Muschelwerk <strong>und</strong> Schuppendekor, seitlich mit geometrischen<br />

Mustern. Das Innere mit zwei Tablaren. Originale Beschläge mit überaus feiner Gravur <strong>und</strong> alle<br />

verzinnt. 36,5:53:21 cm. 8000.—/12 000.—<br />

Miniaturmöbel von dieser Qualität <strong>und</strong> dazu noch datiert, wie der hier angebotene Miniaturschrank, sind von grösster Seltenheit. Unser<br />

Schrank hat sich in einem w<strong>und</strong>erbaren Originalzustand erhalten <strong>und</strong> erstrahlt in seiner alten Patina. Der Schöpfer dieses <strong>Möbel</strong>s dürfte<br />

wohl in einer Nordostschweizer Meisterwerkstatt gearbeitet haben. Solche Kleinmöbel wurden nicht nur, wie oft erwähnt, als Modellstücke<br />

vom Schreiner benutzt, sondern waren Auftragsarbeiten. In solchen Klein- <strong>und</strong> Ziermöbeln wurden Kostbarkeiten aufbewahrt<br />

<strong>und</strong> sie waren damals, wie auch heute noch, eigentliche Konversations-Stücke, über die man auch heute noch staunen mag.<br />

1005. Buffet, datiert 1789. Nussbaum. Horizontal dreigeteilter rechteckiger Korpus. Unterer Teil mit drei geschweiften<br />

Schubladen, mit seitlich je einer Türe. Darüber zweigeteiltes, offenes Fach mit drei kleinen<br />

Schubladen.Aufsatz mit vier Türen. Die Füllungen der Türen mit Kartuschen <strong>und</strong> Voluten beschnitzt.<br />

205:209:60 cm. 3000.—/4000.—<br />

1006. Schöne Mondsichelmadonna, bayrisch, Barock. Muttergottes, auf der Linken das Kind tragend, mit<br />

der Rechten das Szepter haltend. Holz, geschnitzt, ungefasst. Rückseitig gehöhlt. Minime Ergänzung <strong>und</strong><br />

Fehlstellen. H = 96 cm. 5000.—/6000.—<br />

1007. Schreibkommode, Norditalien, 2. Hälfte 18. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz mit Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaummaser<br />

furniert. Felder mit Rosenholz <strong>und</strong> Ahornfilets umrandet. Rechteckiger, vierschübiger, frontseitig<br />

leicht gebauchter <strong>und</strong> geschweifter Korpus, die oberste Schublade schmal. Sichtbare Traversen,<br />

geschweifte Zarge in Konsolenbeine übergehend.Aufsatz von drei Seiten geschweift. Darin symmetrisch angeordnet,<br />

vier Schubladen, mit zwei Geheimfächern. Schreibblatt <strong>und</strong> Front der Kommode mit ganzflächigem<br />

Medaillon eingelegt. 123:123:56. 3000.—/4000.—<br />

1008. Tischblatt von einem Spieltisch, Louis XVI, Bern. Atelier Christoph Hopfengärtner zuzuschreiben.<br />

Diverse heimische Hölzer. Rechteckiges Blatt. In der Mitte mit einem eingelegten Schachfeld, am<br />

Rand mit einem überaus feinen Hell-dunkel-Filet eingelegt.Verso mit grünem Filz. 87.5:58 cm.<br />

800.—/1200.—<br />

Register Seite 111–112

16<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1009<br />

1010<br />

1009. Kabinettmöbel, Renaissance, flämisch. Eiche mit schöner Patina. Rechteckiger, architektonisch aufgebauter<br />

Korpus mit hervorstehendem, profiliertem Kranz, darunter reich mit Akanthus-Flachschnitzereien<br />

verziert. Zwei Türen mit darüber weiteren zwei kleineren Türen, die durch einen durchgehenden, leicht<br />

hervorstehenden Sims unterteilt werden. Im Sockelbereich, der ebenfalls von einem Sims zum oberen Teil<br />

abgesetzt ist, zwei Schubladen, die von drei geschnitzten Löwenköpfen flankiert werden, mit darüber kannelierten<br />

Säulen. Die Kapitelle der oberen Säulen mit geschnitzten Engelsköpfen. Die Füllungen der Türen<br />

mit kartuschenartigen Flachschnitzereien verziert. 194:148:55 cm. 2000.—/3000.—<br />

1010. Venezianischer Spiegel, Stil Barock, 19. Jh. Rechteckiger Holzrahmen mit geschliffenem <strong>und</strong> verspiegeltem<br />

Glas belegt, mit Glasbändern <strong>und</strong> Rosetten verziert. 84:68 cm. 500.—/800.—<br />

1111. Ein Paar sehr schöne Leuchterengel, wohl Siena, 2. Hälfte 16. Jh. Holz, geschnitzt, polychrom gefasst<br />

<strong>und</strong> teilvergoldet. H = je 60 cm. 4000.—/6000.—<br />

1012. Vitrinenschrank, Barock, Bern um 1770. Mahagoni. Zweitüriger, rechteckiger Korpus, abger<strong>und</strong>ete<br />

Kanten, auf gedrückten Kugelfüssen (ergänzt), geschweifter Kranz mit zentralem Muschelmedaillon. Profilierte<br />

Türen mit jeweils sechsfach unterteilten, geschweiften Gläsern. 235:142:50 cm. 3000.—/4000.—<br />

Aus Berner Patrizierbesitz, ehemals Schloss Gerzensee.<br />

1013. Grosser Schrank, Barock. Holz, hellgrau gefasst. Grosser symmetrisch angeordneter Schrank, mit hervorstehendem<br />

Mittelteil <strong>und</strong> zwei zentralen Türen, seitlich mit je einer Türe nach hinten versetzt. Die vertikalen<br />

Ecken abger<strong>und</strong>et, geschweifter Aufsatz. 235:240:40 cm. 1500.—/2000.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 17<br />

1011<br />

Register Seite 111–112

18<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1014<br />

1015<br />

1014. Bedeutende Eisen-Soldtruhe oder Dokumentenkassette, Zentralschweiz, 17. Jh. Äusserst seltene<br />

r<strong>und</strong>e, fassförmige <strong>und</strong> schwarz/rot gefasste Eisentruhe mit 5 horizontalen <strong>und</strong> 8 vertikalen übereinander<br />

geschlagenen Eisenbändern. Die breiten geschmiedeten Eisenriemenbänder sind mit Nieten auf den Truhenkörper<br />

zur Verstärkung aufgenietet. Die r<strong>und</strong>e Standfläche sowie der r<strong>und</strong>e Truhendeckel werden durch<br />

zwei im Kreuz übereinandergeschlagene Eisenbänder verstärkt. Im r<strong>und</strong>en Truhendeckel ist ein sehr seltenes<br />

<strong>und</strong> interessantes Scharnierschloss mit 6 schliessenden Riegeln <strong>und</strong> drei fixen Blockriegeln eingebaut.<br />

Durch das Öffnen des Vexierverschlusses auf der Deckeloberseite, wird das verborgene Schlüsselloch freigegeben.<br />

Mit dem passenden Holdornschlüssel können die 6 beweglichen Schlossriegel zurückgezogen<br />

werden <strong>und</strong> so der Truhendeckel abgehoben, die Dokumentetruhe geöffnet werden. Die r<strong>und</strong>e Schlossabdeckplatte<br />

ist türkisblau bemalt <strong>und</strong> fein graviert <strong>und</strong> mit getriebenen Rocaillen verziert.<br />

H = 69,5 cm, D = 33 cm. 10 000.—/15 000.—<br />

Aus altem Luzerner Besitz.<br />

R<strong>und</strong>e Eisen-Soldtruhen oder auch r<strong>und</strong>e Dokumententruhen genannt sind von grösster Seltenheit <strong>und</strong> wurden nur im 16./17. Jh. angefertigt.<br />

Im Vergleich zu den recht häufig vorkommenden rechteckigen Eisen-Soldtruhen zeichnen sich die r<strong>und</strong>en Truhen durch<br />

einen sehr komplexen äusserst präzisen Schliessmechanismus aus. Es sind nur sehr wenige fassförmige Truhen bekannt.Vgl. dazu:Truhen<br />

<strong>und</strong> Kassetten aus Privatbesitz, Museum Burg Zug 1992, Abbildung 31, Seite 53. Weitere fassförmige Eisen-Soldtruhen befinden sich<br />

unter anderem in: Süddeutsches Schatztruhen Museum in Geisslingen <strong>und</strong> in der Hanns Schell Collection in Graz.<br />

1015. Sehr feiner <strong>und</strong> kleiner Barockschrank, Niederrhein, 17. Jh. Eiche massiv, geschnitzt <strong>und</strong> mit Mooreiche<br />

<strong>und</strong> Ebenholz appliziert. Zweitüriger, hochformatiger Korpus auf erhöhten, gedrückten Kugelfüssen.<br />

Der profilierte <strong>und</strong> ausstehende Kranz mit zentralem Früchtekorb, aus welchem sich Fruchtzweige über den<br />

ganzen Fries des <strong>Möbel</strong>s ziehen. Zwei Türen mit Bogenkassetten <strong>und</strong> Früchteschnitzerei. Die Türen gegliedert<br />

durch angedeutete Balustersäulen mit eingelegten Kannelüren. Der Sockel durchbrochen geschnitzt<br />

<strong>und</strong> sehr fein gegliedert. 166:130:49 cm. 2000.—/3000.—<br />

Der hier angebotene Schrank ist mit seinen kleinen Ausmassen ein besonders schönes Beispiel der frühen Schrankmöbel, wie wir sie in<br />

Holland <strong>und</strong> Norddeutschland im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert vorfinden. Schränke dieses Typus, mit den bogenförmig abschliessenden Türkassetten<br />

<strong>und</strong> den Auflagen <strong>und</strong> Einlagen in Ebenholz, bzw. Mooreiche, finden sich um die Mitte des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts u.a. auch in Gemälden von<br />

Interieurszenen eines Pieter de Hooch.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 19<br />

1016<br />

1016. Eisen-Soldtruhe oder Dokumentenkassette, Zentralschweiz, 17. Jh. Äusserst seltene r<strong>und</strong>e, fassförmige<br />

<strong>und</strong> schwarz gefasste Eisentruhe mit 5 horizontalen <strong>und</strong> 6 vertikalen übereinandergeschlagenen<br />

Eisenbändern. Die breiten geschmiedeten Eisenriemenbänder sind mit Nieten auf den Truhenkörper zur<br />

Verstärkung aufgenietet. Die r<strong>und</strong>e Standfläche sowie der r<strong>und</strong>e Truhendeckel werden durch zwei im Kreuz<br />

übereinandergeschlagene Eisenbänder in je vier Felder unterteilt. Auf dem Truhendeckel sind zusätzlich in<br />

jedem Feld eine bewegliche, r<strong>und</strong>e <strong>und</strong> durchbrochen gearbeitete Zierrosette mit einer Kugelkopfniete aufgenietet.<br />

Durch Drehen der einzelnen Zierrosetten kann die Öffnung des Vexierverschluss freigelegt werden.<br />

Durch das Öffnen des Vexierverschlusses auf der Deckeloberseite, wird das verborgene Schlüsselloch<br />

unter der drehbaren Schlüsselloch-Abdeckplatte freigegeben. Im r<strong>und</strong>en Truhendeckel ist ein interessantes<br />

Scharnierschloss mit 3 schliessenden Riegeln <strong>und</strong> einem fixen Blockriegel eingebaut. Mit dem originalen<br />

Holdornschlüssel können die 3 beweglichen Schlossriegel zurückgezogen werden, <strong>und</strong> so der Truhendeckel<br />

abgehoben, die Dokumentetruhe geöffnet werden. Die r<strong>und</strong>e Schlossabdeckplatte schützt das Schlosssystem<br />

vor demVersperren oder Blockieren durch in der Truhe liegende Gegenstände.<br />

Provenienz:<br />

Aus altem Schweizer Besitz<br />

Vgl. Fussnotiz, Los-Nr. 1014.<br />

H = 71 cm, D = 32 cm.<br />

10 000.—/15 000.—<br />

Register Seite 111–112

20<br />

<strong>Möbel</strong><br />

DER BAROCKE PRUNKTISCH DES WALLISER BILDHAUERS JOHANN RITZ (1668–1720)<br />

1017<br />

1018<br />

1018<br />

1017. Hochbedeutender <strong>und</strong> einzigartiger Prunktisch,<br />

Wallis, 1. Viertel 18. Jh., signiert von<br />

Bildhauer Johann Ritz von Selkingen (1668–<br />

1720) <strong>und</strong> datiert 1717. Nussbaum, massiv, geschnitzt<br />

<strong>und</strong> gedrechselt. Rechteckiges, ausziehbares<br />

<strong>und</strong> vorstehendes Blatt über überaus reich<br />

mit Ranken- <strong>und</strong> Laubwerk geschnitzter <strong>und</strong><br />

vom Meister Johann Ritz signierter Zarge. Vier<br />

massive, fein gedrechselte Balusterbeine mit umlaufendem,<br />

originalem Steg. Originale Beschläge<br />

<strong>und</strong> Scharniere. Beigegeben sechs passende Stühle<br />

mit braunem Lederbezug. 80:177:105 cm, die<br />

beiden seitlichen Auszüge je 77 cm.<br />

2000.—/3000.—<br />

Provenienz:<br />

Aus altem Schweizer Privatbesitz<br />

Der hier angebotene prunkvolle Esstisch, gehört zu den bedeutendsten<br />

Werken der Walliser <strong>Möbel</strong>kunst <strong>und</strong> ist von allergrösster<br />

Seltenheit. Johann Ritz, der Bildhauer, der diesen<br />

gewaltigen Tisch geschaffen <strong>und</strong> ihn mit feinster Laubwerkschnitzerei<br />

verziert hat, war ein Spross einer weitverzweigten<br />

Familie von Bildschnitzer <strong>und</strong> Künstler im Wallis. Von seinen<br />

Söhnen trat der ältere, Johann Jodok Ritz (geb. 1697) in die<br />

Fussstapfen seines Vaters <strong>und</strong> wurde Bildhauer <strong>und</strong> Maler. Sein<br />

jüngerer, 1706 geborene Sohn Garinus wurde Doktor der<br />

Theologie, Dekan von Münster <strong>und</strong> Verfasser mehrerer Volksschauspiele.<br />

Wie sein Bruder <strong>und</strong>Vater widmete sich aber auch<br />

er der Bildhauerei <strong>und</strong> erreichte in dieser Kunst grosses Ansehen.<br />

Dass sich der Vater dieser grossen Dynastie von Kunsthandwerker<br />

an einem so bedeutenden <strong>Möbel</strong> mit seiner<br />

Signatur <strong>und</strong> Berufsbezeichnung verewigt, das ist ein unermesslicher<br />

Glücksfall. Die Qualität der Schnitzarbeit zeugt<br />

vom grossen künstlerischen Talent des Johann Ritz.<br />

1018. Sehr schöner heraldischer Armlehnstuhl,<br />

Schweiz, Unterwalden, von barocker Form,<br />

mit den geschnitzten Wappen der Patrizier Familien<br />

Christen <strong>und</strong> von Wittenbach. Nussbaum<br />

<strong>und</strong> Buche, massiv <strong>und</strong> reich geschnitzt. Rechteckiger<br />

Sitz über wellig ausgeschnittener <strong>und</strong> mit<br />

Voluten verzierter Zarge <strong>und</strong> vier Pfostenbeinen<br />

mit Schuppendekor <strong>und</strong> umlaufendem Steg. Die<br />

Armstützen geschweift <strong>und</strong> gerollt abschliessend,<br />

Die Rückenlehne gepolstert <strong>und</strong> mit überaus<br />

reichem Abschluss, darin, inmitten von Blüten<br />

<strong>und</strong> Rollwerk, das Allianzwappen der Christen<br />

<strong>und</strong> von Wittenbach. 2000.—/2500.—<br />

Provenienz:<br />

Aus altem Schwyzer Familienbesitz<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 21<br />

1017<br />

Register Seite 111–112

22<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1019 1020<br />

1019. Sehr feiner <strong>und</strong> schöner, dreigeschossiger Kassettenschrank, Holland, 1. Hälfte 17. Jh. Eiche <strong>und</strong><br />

Ebenholz, massiv <strong>und</strong> furniert. Hochformatiger Korpus auf gedrückten <strong>und</strong> gedrechselten Kugelfüssen. Die<br />

Front sehr fein <strong>und</strong> architektonisch gegliedert. Der Unterbau mit zwei grösseren Türen, der Aufsatz mit<br />

kleineren Türen <strong>und</strong> erhöhtem, von Engelsköpfen gestütztem Kranzgeschoss. Profilierter Sockel <strong>und</strong> vorstehender,<br />

ebenfalls profilierter Kranz. Zwischen den Geschossen mit sehr feiner Schnitzerei in Form von<br />

stilisiertem Blattwerk <strong>und</strong> grotesken Masken. Sehr fein mit Kassettenfüllungen verzierte Schauseiten. Innerhalb<br />

der Kassetten mit Ebenholzfeldern. 210:170:66 cm. 3000.—/4000.—<br />

Provenienz:<br />

Aus altem Privatbesitz<br />

Der hier angebotene, dreigeschossige Schrank hat sich in seinem sehr schönen, alten Zustand, mit unverdorbener Patina <strong>und</strong> dunklem<br />

Eichenglanz, erhalten. Es ist ein besonders schönes Beispiel der schlichten aber hocheleganten <strong>Möbel</strong>, die in Holland in der ersten Hälfte<br />

des 17. Jahrh<strong>und</strong>erts entstanden sind. In der gleichen Zeit wie unser Schrank, entstand ein Kinderbett, Holland, circa 1620–1650, welches<br />

sich in den Sammlungen des Rijksmuseum in Amsterdam erhalten hat (Inv. K.O.G. 1810). Das erwähnte Kinderbett weist die gleiche Art<br />

der Kassettierung auf, wie wir sie an unserem Schrankmöbel finden, mit Ebenholzfeldern im Zentrum <strong>und</strong> fein profilierten Rahmungen<br />

in Eichenholz.<br />

1020. Grosser <strong>und</strong> bedeutender Deckenleuchter, Stil Barock, Holland, circa 1850. Bronze <strong>und</strong> Messing.<br />

R<strong>und</strong>er balusterförmiger Schaft mit 20 Armen auf drei Ebenen verteilt. Unten acht <strong>und</strong> auf den oberen<br />

zwei, je sechs Arme, reich geschmückt mit reflektierenden Rosetten <strong>und</strong> abschliessenem Doppeladler.<br />

140:105 cm. 5000.—/7000.—<br />

1021. Oak dresser, englisch, 17. Jh. Eiche. Rechteckiger, langgezogener Korpus mit einer Schublade, reich beschnitzte<br />

Front, auf gedrechselten Balusterfüssen. 79:124:50 cm. 1000.—/1500.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 23<br />

1021<br />

1023 1022<br />

1022. Räderuhr, süddeutsch, um 1520. Eisen.Vier schmale Pfeiler tragen den Glockenstuhl mit zwei Glocken.<br />

An der Vorderseite bemaltes Eisenblech mit Anzeige der Mondphase, darunter Ziffernring mit einem<br />

Zeiger. Werk Eisen mit Spindelhemmung <strong>und</strong> Radunrast. Schlossscheibenschlagwerk. 4 ⁄4-St<strong>und</strong>enschlag auf<br />

die obere Glocke, St<strong>und</strong>enschlag auf die untere Glocke. Restauriert <strong>und</strong> revidiert. H = 52 cm.<br />

6000.—/8000.—<br />

1023. Ungewöhnliches Zierkabinett, England, circa 1600 <strong>und</strong> später. Eiche, Nussbaum,Ahorn <strong>und</strong> Fruchthölzer,<br />

massiv <strong>und</strong> furniert. Längsformatiger Korpus mit gedrechselten Säulen. Überaus reich geschnitzter,<br />

zweitüriger Unterbau mit niedrigem Sockel <strong>und</strong> umlaufendem Rankenwerk mit Trauben. Die Türfüllungen<br />

mit figürlichen <strong>und</strong> floralen Darstellungen. Leicht zurückversetzter Aufsatz mit vier kassettierten Türchen,<br />

darin sehr fein eingelegte Blumensträusse. Von zwei Balustern gestützter Kranz, darin Schnitzwerk von<br />

Zopfband <strong>und</strong> Rosetten. Die Schmalseiten wiederum kassettiert <strong>und</strong> geschnitzt. Sehr schöne Patina, alte Ergänzungen.<br />

141:193:55,5 cm. 1000.—/1500.—<br />

Provenienz:<br />

Aus altem Schweizer Privatbesitz<br />

Das hier angebotene überaus fein <strong>und</strong> reich eingelegte <strong>und</strong> geschnitzte <strong>Möbel</strong> entspricht einem Typus, wie man ihn in England in der<br />

Regierungszeit Jacob I. (regiert 1603–1626) <strong>und</strong> auch später im 17. Jh. noch antrifft. Das <strong>Möbel</strong> zeigt eine sehr schöne, tiefe Kerbschnitzerei,<br />

wie sie besonders auch an den reichen Baldachin-Betten dieser Zeit üblich waren. Von grossem Reiz sind die sehr feinen Einlegearbeiten<br />

an den Türen des Aufbaus. Wenn auch von rustikaler Art, die dem ganzen <strong>Möbel</strong> gegeben ist, so sind diese doch von grossem<br />

Charme <strong>und</strong> zeugen vom grossen Können des Schreiners. Die geometrischen Einlagen unterhalb des Abschlusses <strong>und</strong> zwischen den<br />

Türchen finden sich in dieser Zeit <strong>und</strong> um 1580/90 an bedeutenden Schau-<strong>Möbel</strong>n, den sogen. Court Cupboards.Wenn auch das hier<br />

angebotene <strong>Möbel</strong> einige schreinerische Ergänzungen erfahren hat, so ist es doch ein ungewöhnlich reizvolles Kabinettmöbel.<br />

Vergleiche:<br />

Ralph Edwards, English Furniture, England 1972, S. 295, Abb. 5, S. 296 <strong>und</strong> S. 297, Abb. 8, 9 <strong>und</strong> 11.<br />

Register Seite 111–112

24<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1024. Grosser Schrank, Barock, Ostschweiz. Zweitüriger<br />

Korpus durch drei Halbsäulen unterteilt.<br />

Nadelholz mit verschiedenen einheimischen Hölzern,<br />

Nussbaum, Eiche, Ahorn <strong>und</strong> Zwetschge<br />

furniert, eingelegt <strong>und</strong> zum Teil massiv verarbeitet.<br />

Ziselierte Beschläge, das Innere durch vier<br />

durchgehende Tablare unterteilt.<br />

215:196:70 cm. 2000.—/3000.—<br />

1025. Schrank, Renaissance, wohl Schaffhausen,<br />

1666. Nussbaum, zum Teil auf Nadelholz. Zweitüriger<br />

rechteckiger Korpus auf gedrückten<br />

Kugelfüssen <strong>und</strong> leicht ausladendem, profiliertem<br />

Kranz mit der Jahreszahl 1666. Der Sockel wird<br />

durch einen Sims zum obern Teil abgesetzt <strong>und</strong><br />

die Türen wiederum, werden von drei Säulen unterteilt.<br />

Über den Füllungen der Türen sind jeweils<br />

geschnitzte Grotesken angebracht.<br />

240:184:59 cm. 2800.—/3500.—<br />

1024<br />

1026. Nischenbuffet, Barock, Zentralschweiz,<br />

17. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, profiliert <strong>und</strong><br />

beschnitzt. Rechteckiger zweigeteilter Korpus<br />

mit durchgehendem, profiliertem, ausladendem<br />

Kranz auf gedrückten Kugelfüssen. Der linke Teil<br />

mit einem offenen Fach, darin Zinnfass <strong>und</strong><br />

Kupferschale, darunter <strong>und</strong> darüber je ein Fach<br />

mit Türe. Der rechte Teil mit einem zweitürigen<br />

Halbschrank, unten <strong>und</strong> oben ebenfalls mit je<br />

einem offenen Fach zwei weitere Türchen.<br />

204:193:40 cm. 3000.—/4000.—<br />

1025<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 25<br />

1026<br />

Register Seite 111–112

26<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1027 1028<br />

1027. Zwei sehr feine Armlehnstühle, Spanien,<br />

17. Jh. Nussbaum mit grünem Bezug. Rechteckiges<br />

Gestell mit leicht geschweiften Armlehnen.<br />

1000.—/1500.—<br />

1028. Refektoriumstisch, Barock, Wallis. Nussbaum.<br />

Rechteckiger Auszugstisch (zwei Auszüge<br />

zu 80 cm) mit breiter Zarge, seitlich je eine<br />

Schublade, gedrechselte Beine, die durch einen<br />

Steg verb<strong>und</strong>en werden. Auszüge mit geschmiedeten<br />

Arretierungen.<br />

76:190 (ausgezogen 350):59 cm.<br />

2000.—/2500.—<br />

1029<br />

1029. Schiefertisch, 19. Jh. Nussbaum. Rechteckiges<br />

Blatt mit Schiefereinlage, umrandet mit breitem<br />

Wurzelmaserrand <strong>und</strong> Filets. Darunter eine breite<br />

Zarge mit einer Schublade. Gedrechselte, schräg<br />

gestellte Beine die durch einen X-Steg verb<strong>und</strong>en<br />

sind. 75:124:99 cm. 1500.—/2000.—<br />

1030. Christuskind, Barock, Österreich. Holz, geschnitzt<br />

<strong>und</strong> polychrom gefasst. H = 54 cm.<br />

1000.—/1500.—<br />

1032<br />

1031. Kleiner Tisch <strong>und</strong> zwei Stühle, England,<br />

17/18. Jh. Eiche. Rechteckiges, von drei Seiten<br />

profiliertes Blatt, Zarge mit einer Schublade, gedrechselte<br />

Beine mit umlaufendem Steg. Dazu:<br />

Zwei Stühle, Louis XIII, Nussbaum.<br />

72:77:46,5 cm. 600.—/800.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 27<br />

1031<br />

1032. Wandbehang, Nordschweiz, 16. Jh. Wollwirkerei.<br />

Mehrfigurige Szenerie vor Architektur, Reben<br />

<strong>und</strong> Sträuchern. Oben Schriftbänder <strong>und</strong> Wappen.<br />

Leicht schadhaft. 76:105 cm.<br />

3500.—/4500.—<br />

1033. Wandbehang, schweizerisch, 16. Jh. Mehrfiguriger<br />

Zyklus mit höfischen Szenen. 51:236 cm.<br />

2800.—/3400.—<br />

1034. Armlehnstuhl, Louis XIV, Schweiz. Nussbaum. Gedrechselte Beine mit Kreuzsteg, geschweifte Armlehnen.<br />

Grün-gelber Bezug. 500.—/700.—<br />

1035. Schrank, Barock, Waadtland. Nussbaum, zum Teil mit Wurzelmaser furniert. Zweitüriger rechteckiger<br />

Schrank, mit hervorstehendem, profiliertem Sims <strong>und</strong> Sockel, auf gedrückten Kugelfüssen. Die Türen reich<br />

profiliert <strong>und</strong> im Mittelfeld mit Windrosen eingelegt. Im Innern, Ablagen <strong>und</strong> Schubladenkorpus mit vier<br />

Schubladen. Schloss ersetzt. 212:150:50 cm. 1500.—/2000.—<br />

1036. Schrank, Louis XV, schweizerisch. Kirschbaum <strong>und</strong> Nadelholz, zum Teil mit Nussbaummaser gespiegelt<br />

furniert. Rechteckiger zweitüriger Kasten, unten mit zwei Schubladen. Geschweifte Zarge in Konsolenfüsse<br />

übergehend. 201:160:54 cm. 3000.—/4000.—<br />

1034<br />

1033<br />

Register Seite 111–112

28<br />

<strong>Möbel</strong><br />

Kabinett in der Stiftung Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon 1037<br />

1037. Sehr feines <strong>und</strong> seltenes Barock-Zierkabinett, Portugal, 2. Hälfte 17. Jh. Palisander <strong>und</strong> ebenisierte<br />

Hölzer massiv, gedrechselt <strong>und</strong> furniert. Längsformatiges Kabinett mit vier Schubladenrängen. Die oberen<br />

beiden Ränge mit jeweils vier nebeneinanderliegenden Schüben. Die unteren beiden Ränge angedeutet<br />

<strong>und</strong> mit zwei seitlichen, übereinanderliegenden Doppelschubladen, welche ein Hauptfach flankieren, dessen<br />

Schauseite aus vier Schubladenfronten gefügt ist. Profilierter <strong>und</strong> vorstehender Kranz <strong>und</strong> ebensolcher<br />

Sockel. Die Schmalseiten kassettiert. Die ganze Front <strong>und</strong> Teile der Schmalseiten mit sehr reichem <strong>und</strong><br />

feinem Flammen- <strong>und</strong> Wellenband verziert. Filigran durchbrochene <strong>und</strong> vergoldete Messing-Zierbeschläge<br />

in Form von Rosetten, stilisiertem Blattwerk <strong>und</strong> Herzmotiven. Seitliche Tragegriffe in gew<strong>und</strong>enem Messingguss,<br />

auf Zierplatte montiert. Diese mit zentralem Sonnenmotiv <strong>und</strong> Rankenwerk in durchbrochener<br />

Arbeit. Der überaus fein gedrechselte Unterbau in massivem Rio-Palisander (Dalbergia nigra).Vier sich nach<br />

unten verjüngend gedrechselte Balusterbeine werden von einem ebenfalls fein gedrechselten, umlaufenden<br />

Steg verb<strong>und</strong>en. Messing-Zierappliken <strong>und</strong> Schrauben, vergoldet. Die Zargenschürze mit gedrechselten<br />

Türmchen <strong>und</strong> geschnitztem Rankenwerk. 146:114:55 cm. 15 000.—/25 000.—<br />

Provenienz:<br />

Alter Schweizer Privatbesitz<br />

Das hier angebotene, überaus feine <strong>und</strong> unverdorbene Zierkabinett ist eines der schönsten Beispiele einer kleinen Gruppe von ähnlichen<br />

portugiesischen Kabinettmöbeln, welche sich aus der Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts erhalten haben. Es ist in diesem<br />

Kabinett <strong>und</strong> sicher in einem vergleichbaren Kabinett aus der Stiftung Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon, in dem man den<br />

eigentlichen «portugiesischen Nationalstil» erkennt. Diese elegante <strong>und</strong> ausgewogene Architektur verleiht dem <strong>Möbel</strong> eine Würde <strong>und</strong><br />

wirkt grossartig, ohne dass das <strong>Möbel</strong> selbst von grossen Ausmassen sein müsste. Die flächige Verzierung mit den reichen Flammenleisten<br />

<strong>und</strong> die sehr schöne Drechselarbeit sind sehr typisch für die Zeit um 1670/1680. Die beinahe verschwenderische Verwendung des wertvollen<br />

Palisanderholzes für die Drechslerarbeit des Kabinett-Unterbaus, erinnert an den Reichtum des portugiesischen Kolonialreiches.<br />

Die Dalbergia nigra, als Rio-Palisander bekannt, in England auch Rosewood genannt, wurde von den Portugiesen aus Brasilien importiert<br />

<strong>und</strong> fand im Luxusmöbelbau der reichen Nation <strong>und</strong> in anderen Ländern des Kontinents beliebte Verwendung. Brasilien als Exporteur<br />

der schönsten Edelhölzer, wurde im Jahre 1500 durch den portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares Cabral für die Krone Portugals,<br />

gemäss dem 1494 geschlossenenVertrag von Tordesillas mit Kastilien, in Besitz genommen. Brasilien, das man zunächst für eine Insel hielt<br />

<strong>und</strong> Ilha da Vera Cruz, später Terra da Vera Cruze nannte, wuchs zur reichsten <strong>und</strong> grössten Kolonie Portugals heran <strong>und</strong> blieb dem<br />

Lande bis 1822 erhalten.<br />

Vergleiche:<br />

Sammlungskatalog der F<strong>und</strong>açao Ricardo do Espirito Santo Silva, Lissabon, 1995,<br />

S. 57 für das erwähnte Zierkabinett, welches, dem hier angebotenen sehr verwandt ist.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 29<br />

1037<br />

Register Seite 111–112

30<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1040<br />

1038 1039<br />

1038. Vitrine, Barock, Veneto, 1. Hälfte 18. Jh. Holz, gefasst <strong>und</strong> vergoldet.Trapezförmiger Gr<strong>und</strong>riss mit ausladenden<br />

Füssen, die mit geschnitzten Muschelornamenten verziert sind. Abgeschrägte verglaste Eckstollen,<br />

die Seiten sowie die Front ebenfalls verglast. «En chapeau» geschweifter Sims mit vergoldeten Schnitzereien.<br />

94:65:40 cm. 2000.—/2500.—<br />

1039. Ein Paar Lautenengel in Halbrelief-Schnitzerei, (wohl 17. Jh.). Holz, geschnitzt <strong>und</strong> mit Resten von<br />

originaler Fassung <strong>und</strong>Vergoldung. In Rahmen montiert. H=37 cm. 1000.—/1500.—<br />

1040. Ein Paar Altarsäulen, Renaissance, wohl Spanien. 1000.—/1500.—<br />

1041. Schreibkommode mit Vitrinenaufsatz, Biedermeier, schweizerisch. Kirschbaum. Dreischübiger,<br />

rechteckiger Korpus auf Pyramidenbeinen, schräges, herunterklappbares Schreibfach mit zehn symmetrisch<br />

angeordneten Schubladen.Aufsatz mit zwei verglasten Türen. 204:101:48 cm. 1400.—/1800.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 31<br />

1042 1043<br />

1042. Drop-leaf-table, 18. Jh. Eiche. Rechteckiges<br />

Blatt mit zwei aufklappbaren halbr<strong>und</strong>en Verlängerungen.<br />

Gedrechselte Beine, die durch einen<br />

umlaufenden Steg verb<strong>und</strong>en sind, sowie zwei<br />

ausklappbare Beine <strong>und</strong> eine Schublade.<br />

71:92:38 cm. 1000.—/1500.—<br />

1043. Oak dresser, England, 18. Jh. Eiche. Rechteckiger<br />

Korpus mit hervorstehendem, profiliertem<br />

Blatt <strong>und</strong> Zarge, mit drei nebeneinander liegenden<br />

Schubladen, auf gedrechselten Beinen.<br />

Die Felder der Schubladen zweigeteilt.<br />

80:215:54 cm. 3000.—/4000.—<br />

1042<br />

1044. Kommode, Barock, wohl Südfrankreich.<br />

Nussbaum. Rechteckiger, zweischübiger Korpus,<br />

die Front doppelt geschweift, in der Mitte zurückversetzt<br />

<strong>und</strong> beschnitzt. Die Schubladen zum<br />

Teil mit Ahorn <strong>und</strong> Nussbaum eingelegt.Vergoldete<br />

Bronzebeschläge. 82:135:64 cm.<br />

2000.—/2500.—<br />

1045. Vitrine, Transition, Louis XV/XVI, Frankreich.<br />

Palisander <strong>und</strong> Rosenholz gefriest, auf<br />

Eiche gespiegelt furniert. Rechteckiger Korpus<br />

auf geschweiften Beinen <strong>und</strong> Zarge. Dreiseitig<br />

verglast mit drei Tablaren. Bronzebeschläge. Rotbraune<br />

Marmorabdeckung. Furnierschäden.<br />

150:62:31 cm. 1200.—/1500.—<br />

1044<br />

1046. Halbschrank/Semainier, Biedermeier, Bern.<br />

Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger,<br />

zweitüriger Korpus auf Pyramidenfüssen. Innen<br />

mit sieben Schubladen. 140:113:53 cm.<br />

1000.—/1500.—<br />

Register Seite 111–112

32<br />

<strong>Möbel</strong><br />

Münzschrank, Leipzig, 1724.<br />

Kirche St. Martin, Baar.<br />

1047. Sehr seltener <strong>und</strong> aussergewöhnlicher Sakristeischrank aus Baar, wohl einer Zuger Werkstatt der<br />

Zeit um 1740–50 zuzuschreiben. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Längsformatiger, zweigeschossiger<br />

Vitrinenschrank mit abgesetzter Front, erhöhtem Sockelgeschoss <strong>und</strong> gewulsteten, kantigen Füssen. Schauseitig<br />

verglast <strong>und</strong> mit Vitrinentüren versehen. Im Sockel mit breiten Schüben <strong>und</strong> Geheimschubladen im<br />

untersten Sockelbereich. Mehrfach profilierter, umlaufender Rand als Begrenzung der beiden Geschosshälften.<br />

Der Aufsatz mit bogenförmigem Abschluss <strong>und</strong> gekehltem <strong>und</strong> profiliertem Kranz. Gebrauchsanpassungen<br />

<strong>und</strong> spätere Beschläge. 220:280:65 cm. 10 000.—/15 000.—<br />

Das hier angebotene, seltene <strong>und</strong> ungewöhnliche Sakristeimöbel stammt aus dem Besitze des katholischen Pfarramtes – wohl der Kirchgemeinde<br />

St. Martin – in Baar <strong>und</strong> dürfte in die Zeit um 1760 zu datieren sein. In seinem Aufbau <strong>und</strong> feiner Ausführung ist es ein<br />

Unikat <strong>und</strong> erinnert an die zeitgleichen <strong>Möbel</strong> des wenig entfernten, protestantischen Zürichs. In ihrem Buch zum Zürcher <strong>Möbel</strong> des<br />

18. Jahrh<strong>und</strong>erts, bilden Thomas Boller <strong>und</strong> Werner Dubno eine Schreibkommode mit Vitrinenaufsatz, Zürich um 1750 ab, welche in<br />

ihrem Aufsatz den oberen, vorstehenden Mittelteil unseres Sakristeimöbels aufnimmt. Die mittleren Vitrinentüren des Aufsatzes am<br />

Sakristeischrank <strong>und</strong> der Aufbau des Kranzabschlusses sind identisch mit dem Vitrinenaufsatz des Zürcher <strong>Möbel</strong>s aus altem Privatbesitz.<br />

Eine Zuweisung des hier angebotenen <strong>Möbel</strong>s nach Zürich ist allerdings unwahrscheinlich, entspricht es doch einem dort völlig unbekannten<br />

Typus.Viel eher dürfte hier auch der Zürcher <strong>Möbel</strong>bau ganz allgemein Einfluss auf einen uns unbekannten Zuger Meister<br />

gehabt haben. Möglicherweise aber nicht nur ein Zürcherischer Einfluss, denn nicht auszuschliessen ist es, dass der Meister dieses bedeutenden<br />

Kabinettmöbels einen ähnlichen Schauschrank auf seiner Wanderschaft besichtigt oder aus einer Werkstatt gekannt hat.Wir bilden<br />

hier, zum interessanten Vergleich, einen Münzschrank aus der Stadtbibliothek in Leipzig ab, welcher 1724 datiert werden kann. Der<br />

Münschrank in Leipzig ist, ebenso wie unser <strong>Möbel</strong>, ein Unikat <strong>und</strong> ist in seiner Architektur unserem <strong>Möbel</strong> so sehr verwandt, dass man<br />

davon ausgehen könnte, dass das Leipziger <strong>Möbel</strong> unserem Schreiner womöglich als Inspiration beim Entwerfen des hier angebotenen<br />

Zuger-<strong>Möbel</strong>s diente. Mit seinem Kabinett- oder Sakristeischrank ist dem Zuger Schreiner ein sehr harmonisches <strong>und</strong> aussergewöhnliches<br />

Meisterwerk gelungen, das vielleicht als hiesige Interpretation des säschsischen Prunkmöbels zu verstehen ist.<br />

1048. Ein Paar kleine Spiegel mit Engelsköpfen, Stil Barock. Holz beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Ovaler Spiegel,<br />

reich beschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. In der Kartusche ein farbig gefasster Engelskopf. 40:29 cm. 600.—/800.—<br />

1049. Ein Paar sitzende Putti, süddeutsch, frühes 18. Jh. Holz, geschnitzt <strong>und</strong> polychrom gefasst.<br />

H = 38 bzw. 40 cm. 2000.—/3000.—<br />

Die noch erhaltenen ursprünglichen Metallverankerungsösen lassen darauf schliessen, dass die beiden Putti einstmals zum Zierwerk eines<br />

Orgelsprospektes gehörten.<br />

1048 1049<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 33<br />

1047<br />

Register Seite 111–112

34<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1050 1051<br />

1050. Sehr schöner Wellenschrank, wohl schweizerisch oder Frankfurt, 1. Hälfte 18. Jh. Nussbaum massiv<br />

<strong>und</strong> furniert. Rechteckiger zweitüriger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen, horizontal geschweiftem<br />

Sockel mit zwei Schubladen <strong>und</strong> ausladendem, profiliertem, geradem Kranz. 230:198:73 cm.<br />

4000.—/6000.—<br />

1051. Flachbarockschrank, Aargau, um 1730. Nussbaum <strong>und</strong> Maser auf Nadelholz, furniert. Rechteckiger,<br />

zweitüriger Korpus auf gedrückten Kugelfüssen <strong>und</strong> geradem, profiliertem Kranz. Die Felder der Türen mit<br />

Nussbaummaser kreuzweise gefügt, mit Filets überaus fein eingelegt <strong>und</strong> mit Nussbaum umrandet. Im Innenteil<br />

drei Ablagen <strong>und</strong> drei nebeneinanderliegende Schubladen. 235:160:50 cm. 1000.—/1500.—<br />

1052. Schrank, Aargau, um 1760. Kirschbaum, Filets aus Eibe <strong>und</strong> Ahorn. Zweitüriger rechteckiger Kasten mit<br />

geschweiftem, profiliertem Kranz <strong>und</strong> breitem Sockel, die vorderen Eckstollen abger<strong>und</strong>et. Die Füllungen<br />

mit Bandwerk <strong>und</strong> Blumen eingelegt, zum Teil geschwärzt, <strong>und</strong> in den Ecken beschnitzt. Das Innere zweigeteilt,<br />

links drei Ablagen, rechts ein offenes Fach für Mäntel; darüber zehn Schubladen <strong>und</strong> wiederum ein<br />

offenes Fach. 230:170:55 cm. 2000.—/3000.—<br />

1053. Schrank, Westschweiz, um 1800. Nussbaum, mit verschiedenen einheimischen Hölzern eingelegt.<br />

Rechteckiger zweitüriger Korpus, die vorderen Ecken abger<strong>und</strong>et <strong>und</strong> beschnitzt. Hervorstehender profilierter<br />

Sims <strong>und</strong> Sockel auf gedrückten Kugelfüssen. 236:175:68 cm. 2000.—/3000.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 35<br />

1052 1053<br />

1054. Kleine Kommode, Stil Louis XV, 19. Jh.<br />

Nussbaum, Rosenholz <strong>und</strong> Bois de Violet auf<br />

Eiche furniert. Rechteckiger zweischübiger Korpus,<br />

mit ausziehbarem Tablar, sichtbaren Traversen<br />

auf geschweiften Beinen, die in die geschweifte<br />

Zarge übergehen. Seitlich gebaucht <strong>und</strong> von der<br />

Front gebaucht <strong>und</strong> geschweift. Die Felder mit<br />

Bois de Violet gerautet, umrahmt von einem Filet<br />

aus Rosenholz <strong>und</strong> Ahorn. Bronzebeschläge,<br />

Blatt aus rosa-grauem Marmor. 79:59:47 cm.<br />

1800.—/2500.—<br />

1054<br />

1055. Kommode, Régence, Frankreich, François<br />

Garnier zugeschrieben. Eiche mit Rosenholz<br />

furniert. Dreischübiger Korpus, die oberste Schublade<br />

zweigeteilt, von drei Seiten gebaucht, die Front<br />

zusätzlich geschweift «en arbalète». Geschweifte<br />

Zarge, übergehend in kurze, leicht ausgestellte<br />

Füsse. Traversen, Zarge, <strong>und</strong> Seitenwände mit<br />

Messingkannelüren. Die Kanten, Schlüsselschilder,<br />

Griffe <strong>und</strong> Zargenverzierung aus vergoldeter<br />

Bronze. Rot-braun-weiss geädertes Marmorblatt.<br />

Unter der Platte eingeschlagenes Monogramm<br />

F G. 84:141:66 cm. 20 000.—/25 000.—<br />

Das Monogramm F G wurde verschiedenen Ebenisten zugeordnet.<br />

J. Nicolay glaubt darin den Ebenisten François Gaudreaux<br />

(tätig von 1726–1751) zu erkennen. A. Pradère schreibt das<br />

Monogramm François Garnier (tätig von 1730–1774) zum<br />

Vater des berühmten Ebenisten Pierre Garnier (1720–1800).<br />

Lit. J.Nicolay, L’art et la manière des Maîtres ébénistes français<br />

au XVIII e siècle, Paris 1976; S. 623. – A. Pradère, Die Kunst des<br />

französischen <strong>Möbel</strong>s, München 1990, S. 247. Mit Hinweis<br />

zum Monogramm FG.<br />

Register Seite 111–112

36<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1056<br />

1056. Sehr feines <strong>und</strong> bedeutendes Paar Barocke Putti, schwäbisch, circa 1630–1640, wohl David <strong>und</strong><br />

Martin Zürn zuzuschreiben. Lindenholz, vollplastisch geschnitzt, polychrom gefasst <strong>und</strong> teilvergoldet.<br />

Jeder Putto mit kindlichem Lächeln, roten Pausbacken <strong>und</strong> geröteter Nase. Die r<strong>und</strong>lichen Köpfchen mit<br />

hoher Stirn <strong>und</strong> sehr fein gelocktem Haar. Beide Figuren mit ausgestreckten Armen <strong>und</strong> sehr fein gearbeiteten<br />

Händen. Die Beine in schreitender Bewegung <strong>und</strong> wiederum sehr fein beobachteten <strong>und</strong> künstlerisch<br />

umgesetzten Füssen <strong>und</strong> teils gespreizten Zehen. Die Fassung wohl in Teilen original erhalten. H = je 43 cm.<br />

10 000.—/15 000.—<br />

Provenienz:<br />

Aus Schweizer Privatbesitz<br />

Die hier angebotenen Engelsfiguren sind von beeindruckender Schönheit <strong>und</strong> grosser Ausstrahlung. Beide Figuren erinnern mit ihren<br />

korkenzieherartig gezwirbelten Locken, ihrer Mimik <strong>und</strong> Gestik, an die Engelsfiguren, welche in der Südkapelle des Überlinger Münsters<br />

(St. Nikolaus) den berühmten Rosenkranzaltar zieren. Dieses Meisterwerk des Barocks wurde von den Brüdern David <strong>und</strong> Martin Zürn<br />

geschaffen <strong>und</strong> ist mit MZ (Martin Zürn) 1631 datiert. In das Jahr 1631 fiel die Erteilung des Auftrages an die Zürn Werkstatt, für einen<br />

entsprechenden Altar nach Überlingen. Bedingt durch die andauernden Kriegswirren konnten die Arbeiten am Altar nur in Teilen aufgenommen<br />

werden. In das Jahr 1632 fällt die Stiftung des Rosenkranzaltares durch das Ehepaar Schulthais/Han. Zwischen 1635 <strong>und</strong> 1640<br />

wird durch Martin <strong>und</strong> David Zürn am Rosenkranzaltar weiter gearbeitet. Beide müssen noch einmal nach Überlingen gekommen sein,<br />

obwohl sie wegen der Kriegswirren aus Oberschwaben nach Wasserburg am Inn ausgewichen waren <strong>und</strong> dort ihre Werkstätten betrieben.<br />

Stilistische Vergleiche deuten auf die Hand der beiden Brüder hin. Jörg Zürn kommt als Bildschnitzer für den Altar nicht in Frage,<br />

da dieser schon 1636 verstorben war. Für die Jahre 1640/1641 werden zwei Weihedaten des Altares durch den Bischof Johann Truchsess<br />

von Konstanz überliefert. Wenig vor der Fertigung des Altares in Überlingen, fällt die Arbeit am Hochaltar der Friedhofskapelle Mariä<br />

Himmelfahrt in Meersburg, welche um 1630 datiert werden kann. Dieser Altar ist eine Arbeit David Zürns. Hier wird die Marienfigur<br />

von vier Putti umrahmt, die mit den hier angebotenen Figuren so sehr verwandt sind, dass sie wohl von gleicher Hand geschnitzt<br />

worden sind. An den Altarfiguren von St. Niklaus in Überlingen, den Putti in Meersburg, wie auch an den hier angebotenen Engeln,<br />

wird die Bedeutung <strong>und</strong> das Genie dieser Kunstschnitzer-Familie deutlich. Mit ihren geschnitzten Bildwerken führen sie den noch klar<br />

erkennbaren Renaissance-Stil in die glanzvolle Barockzeit am Bodensee über.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 37<br />

1056<br />

Register Seite 111–112

38<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1057 1058 1059<br />

1057. Hochzeitsschrank, Louis XV, Gruyère. Kirschbaum. Zweitüriger, rechteckiger Korpus, die vorderen<br />

Eckstollen abger<strong>und</strong>et mit geschnitzten profilierten Füllungen. Geschweifter, profilierter Sockel <strong>und</strong> Aufsatz<br />

mit zentralem floralem Ornament beschnitzt, auf gedrückten Kugelfüssen, unter den Türen jeweils eine<br />

Schublade. Das Mittelteil der Türen mit zwei gegengleichen Blattherzen <strong>und</strong> floralen Ornamenten beschnitzt.<br />

Die Füllungen oben jeweils mit einem Vogel auf einem Zweig, unten mit einem Blumenstrauss in<br />

einerVase eingelegt. Die Seiten mit einem Hell-dunkel-Filet eingelegt, unter dem Sims zwei Windrosen. Die<br />

unteren Schubladen erneuert, neuere Beschläge, mit Ergänzungen. 199:158:62 cm. 6000.—/8000.—<br />

1058. Hochzeitsschrank, Gruyère, dat. 1824. Kirschbaum massiv, geschnitzt. Intarsien aus verschidenen, teilweise<br />

eingefärbten einheimischen Hölzern. Zweitüriger Korpus mit abger<strong>und</strong>eten, geschnitzten vorderen<br />

Ecken, auf gedrückten Kugelfüssen, mit Fuss- <strong>und</strong> geschweiftem Kranzprofil. Der zentrale Mittelsteg in<br />

Kranzprofil, mit geschnitzten Blumen, übergehend. Die Türen mit gegengleich, geschweiften, profilgerahmten<br />

Füllungen, die Zwischenstege mit geschnitzten Zweigen. Die oberen Füllungen mit einem Zweig <strong>und</strong><br />

die unteren mit einer Windrose eingelegt. Im Sockel datiert. Innenausbau mit dem zweischübigen <strong>und</strong> eintürigem<br />

Beibehältnis. 211:148:45 cm. 8000.—/12 000.—<br />

1059. Hochzeitsschrank, Gruyère, um 1820. Kirschbaum, Intarsien aus Ahorn <strong>und</strong> geschwärztem Birnenholz.<br />

Rechteckiger zweitüriger Korpus, auf der Vorderseite mit abger<strong>und</strong>eten Ecken, geschweiftem, profiliertem<br />

Kranz, auf gedrückten Kugelfüssen. Zentraler Mittelsteg mit geschnitztem Blumenmotiv, das in den Kranz<br />

übergeht. Die Füllungen der Türen mit hell-dunkel Filets, einem ovalen Trennelement mit eingelegter<br />

Windrose. Darüber in den Ecken gegengleiche Zweigschnitzereien. Im Innern eintüriges Fach <strong>und</strong> daneben<br />

zwei kleine Schubladen. 190:147:42 cm. 4000.—/6000.—<br />

1060. Schöner Hochzeitsschrank, Gruyère, datiert 1825. Kirschbaum massiv, geschnitzt. Intarsien aus verschiedenfarbigen,<br />

zum Teil eingefärbten einheimischen Harthölzern. Die Füllungen der Türen sowie der<br />

Kranz mit Eibenholz gefriest. Hochrechteckiger, zweitüriger Korpus, auf derVorderseite abger<strong>und</strong>ete Ecken<br />

mit geschnitzten Füllungen, auf gedrückten Kugelfüssen, mit Fuss <strong>und</strong> geschweiftem Kranz-Profil. Der zentrale,<br />

flache Mittelsteg mit Würfelintarsien eingelegt, darüber ein geschnitztes Muschelornament, das in den<br />

Kranz übergeht. Die Türen mit gegengleich, geschweiften, profilierten Füllungen, die Zwischenstege mit je<br />

einer geschnitzten Blume <strong>und</strong> zwei gegengleiche Blattherzen. Die Türfüllungen mit Intarsienornamentik,<br />

Vögelchen auf gekreuztem Zweig <strong>und</strong> Blumen in Vase, umrandet mit helldunkel Filets. Die Türen selber<br />

umrandet mit Filets oben in einer Lilie endend. Unter dem Kranz datiert mit zwei eingelegten Windrosen.<br />

Unter den Türen, links eine vorgetäuschte <strong>und</strong> rechts eine Schubladenfront. Innenausbau mit Tablaren <strong>und</strong><br />

zwei kleinen Schubladen <strong>und</strong> einem abschliessbaren Fach. Originale Schlüsselschilder <strong>und</strong> Griffe aus gepresstem<br />

Messingblech. 208:156:50 cm. 10 000.—/15 000.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 39<br />

1060<br />

Register Seite 111–112

40<br />

<strong>Möbel</strong><br />

Casa Peterelli, circa 1910.<br />

1061 Prunktstube der Casa von Peterelli um 1910, mit Los-Nr. 1061.<br />

1061. Sehr seltenes <strong>und</strong> historisches Bündner Prunkmöbel aus der Casa von Peterelli in Savognin,<br />

Graubünden, 1751–1758. Nussbaum <strong>und</strong> Fruchthölzer, massiv <strong>und</strong> furniert, teils gefasst <strong>und</strong> eingelegt.<br />

Hochformatiger Korpus mit profiliertem Sockel <strong>und</strong> gequetschten Kugelfüssen. Der Unterbau mit eintürigem<br />

Schrankfach, darüber eine Schublade.Vorstehendes Deckblatt, darüber der überaus reich gestaltete <strong>und</strong><br />

geschweifte Aufsatz mit eingelassenem Spiegel <strong>und</strong> feinen Einlegearbeiten von Bandwerk, stilisiertem Muschelwerk<br />

<strong>und</strong> Voluten. In den seitlichen Zierwülsten mit je zwei übereinanderliegenden Schubladen. Der geschweifte<br />

<strong>und</strong> profilierte Kranz mit reich durchbrochenem <strong>und</strong> geschnitztem Zieraufsatz. Rocaillen,Voluten,<br />

Blumen <strong>und</strong> Rankenwerk in durchbrochener <strong>und</strong> gefasster Arbeit. In der Nische mit vorgesetztem <strong>und</strong><br />

reich graviertem Zinn-Handwaschbecken, darüber ein geflügeltes, kugelförmiges Zinn-Wasserbehältnis mit<br />

abschliessender Hermes-Figur. Das Waschbecken mit sehr feiner heraldischer Gravur mit Habsburger-Doppeladler,<br />

darin das Wappen derer von Peterelli, die durch Kaiserin Maria-Theresia in den Adelsstand erhoben<br />

wurden. 265:111:53 cm. 8000.—/12 000.—<br />

Provenienz:<br />

Luzi Plazi von Peterelli, seit 1758 in der Casa von Peterelli in Savognin erhalten.<br />

Unter den bedeutenden <strong>Möbel</strong>n des Kantons Graubünden, nimmt das hier vorgestellte Zier-Buffet eine herausragende Stellung ein.<br />

Über 250 Jahre verblieb es an seinem ursprünglichen Standort, der prunkvoll ausgestatteten Wohnstube im Erdgeschoss des Hauses Peterelli<br />

in Savognin. Das palastartige Gebäude mit seinem Turmbau ist behäbig, von schönen Proportionen <strong>und</strong> zeugt von der Bedeutung<br />

seiner einstigen Besitzer. Im Jahre 1751 kaufte Landvogt Luzi Plazi von Peterelli, der als Hauptmann in österreichischen Diensten zu<br />

grossem Vermögen gekommen war, den Vorgängerbau um 1000 Florin Churer Währung von seinem Schwiegervater Graf Rudolf von<br />

Travers-Ortenstein. Zwischen 1751 <strong>und</strong> 1758 liess von Peterelli, der den habsburgischen Dienst quittiert hatte – sein Vorfahre Oberst<br />

Anton de Peterelli war von Kaiserin Maria-Theresia geadelt worden – das bestehende Gebäude prachtvoll um- <strong>und</strong> ausbauen. Der<br />

reiche <strong>und</strong> sehr harmonische Innenausbau der Casa Peterelli dürfte unter Einfluss der ausländischen Stilrichtungen entstanden sein. Für<br />

den Umbau des Hauses soll von Peterelli einen Baumeister aus Wien zugezogen haben, dessen Pläne sich erhalten haben. Für die Arbeiten<br />

im <strong>und</strong> am Haus werden heimische Handwerker zugezogen worden sein. Sie müssen es vorzüglich verstanden haben, den österreichisch<br />

beeinflussten Geschmack des Hausherrn umzusetzen. Wohl an keinem anderen Bündner <strong>Möbel</strong> ist dieser Einfluss so stark erkennbar<br />

wie am von Peterelli Buffet, mit seinen Bandwerk-Einlagen, dem reichen Aufbau mit den seitlichen Wülsten <strong>und</strong> dem reich<br />

beschnitzten Abschluss. Die überaus feine Gravur des Waschbeckens vermittelt die Bedeutung des durch Kaiserin Maria-Theresia verliehenen<br />

Adelstitel für die Familie. Auf der Brust des habsburgischen Doppeladlers findet sich das Peterelli (früher Patharella) Wappen. Das<br />

von Peterelli <strong>Möbel</strong> zeugt von den engen Beziehungen, welche die bedeutenden Bündner Familien zum Ausland pflegten. Es ist mit seinem<br />

reichem Schmuck sicher eines der bedeutendsten Bündner <strong>Möbel</strong> der Zeit um die Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>und</strong> hat sich in seinem<br />

unverdorbenen Zustand erhalten.<br />

Vergleiche:<br />

Das Bürgerhaus in der Schweiz, XII. Band, Das Bèrgerhaus im Kanton Graubünden, 1.Teil. – südliche Talschaften, mit Abb.Tafel 82 <strong>und</strong> 83.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 41<br />

1061<br />

Register Seite 111–112

42<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1062<br />

1063<br />

1062. Kanapee <strong>und</strong> zwei Fauteuils, Stil Louis XV, Bern. Nussbaum. Die Sessel mit blauem, das Kanapee mit<br />

orangem Bezug. 2000.—/3000.—<br />

1063. Sehr schönes <strong>und</strong> seltenes Kanapee, Louis XV, Fribourg. Nussbaum, überaus floral beschnitzt, mit<br />

gelbem Bezug. Geschweifte Armlehnen, Zarge <strong>und</strong> acht Füsse. 2000.—/3000.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 43<br />

1064<br />

1064<br />

1064. Sehr schöne <strong>und</strong> feine Rokoko-Kommode, Neuchâtel, circa 1760. Nussholz <strong>und</strong> Birkenmaser, massiv<br />

<strong>und</strong> furniert. Längsformatiger Korpus auf wellig ausgeschnittener Zarge <strong>und</strong> Stollenfüssen. Das Blatt vorstehend<br />

<strong>und</strong> wenig profiliert. Ger<strong>und</strong>ete Stollen <strong>und</strong> Traversen. Die Front mit drei Schubladen <strong>und</strong> s-förmiger<br />

Schweifung. Vergoldete Bronzebeschläge in Form von Schlüssellochzierden <strong>und</strong> Handhaben. Die<br />

Flächen sehr schön mit flammigem Nussholz furniert <strong>und</strong> in Birkenmaser umrandet. 86:123:68,5 cm.<br />

3000.—/5000.—<br />

Die hier angebotene Kommode ist vielleicht eines der schönsten Beispiele eines Rokoko-<strong>Möbel</strong>s aus der Neuenburger Gegend oder aus<br />

Neuenburg selbst. Die Gestaltung ihrer Schubladenfronten, aber gleichermassen auch der Schmalseiten <strong>und</strong> des Deckblattes, zeugen von<br />

grossem Können des hier unbekannten Meisters. Wenn dieses harmonische <strong>Möbel</strong> auch stark die Kommodenformen der deutschen<br />

Schweiz aufnimmt <strong>und</strong> etwa an den zeitgleichen Basler <strong>Möbel</strong>bau erinnert, so weist doch die charakteristische Furnierarbeit der schauseitigen<br />

Oberfläche auch auf die Westschweizer <strong>Möbel</strong>produktion hin. Im Inventar von Schloss Gümligen fand sich vor 1998 eine<br />

Schreibkommode (Auktion Sotheby’s, Zürich, 1. Dezember 1998, Los Nr. 24) mit identischen Beschlägen der Handhaben aus der Zeit<br />

um 1750, welche ebenfalls in Neuenburg entstanden ist.Wie an unserem <strong>Möbel</strong>, so spielte auch der Dekor am Gümliger <strong>Möbel</strong> mit dem<br />

Kontrast zwischen Birken- <strong>und</strong> Nussholz <strong>und</strong> war unserem <strong>Möbel</strong>, wenn auch etwas früher zu datieren, sehr verwandt.<br />

Register Seite 111–112

44<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1065<br />

1065. Bedeutende Kommode mit Schrankaufsatz, Bern, um 1750. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert, auf<br />

Nadelholz. Rechteckiger dreiseitig geschweifter, dreischübiger Korpus, leicht hervorstehendes, profiliertes<br />

Blatt, frontseitig abger<strong>und</strong>ete Eckstollen <strong>und</strong> geschweifte Zarge, die in Konsolenbeine übergehen. Zurückversetzter,<br />

zweitüriger Aufsatz mit geschweiftem, profiliertem Kranz mit einer Schublade. Die Felder der<br />

Schubladen <strong>und</strong> Seiten aus Nussbaum-Maser gespiegelt furniert, mit einem einfachen <strong>und</strong> einem Federfries<br />

jeweils umrandet. Die zwei obersten Schubladen <strong>und</strong> die Zarge haben jeweils zusätzliches Fries als falsche<br />

Traversen. Die Türen des Aufsatzes sind jeweils in vier Felder unterteilt, mit einem einfachen <strong>und</strong> einem<br />

Federfries umrandet <strong>und</strong> horizontal noch einmal durch ein einfaches Fries verb<strong>und</strong>en. Im Inneren des Aufsatzes<br />

sind drei Ablagen.Vergoldete Schlüsselschilder <strong>und</strong> Schubladengriffe in Delphinform.<br />

222:122:64 cm. 15 000.—/20 000.—<br />

1066. Sehr seltene Serie von vier Rokoko-Rahmen, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk I<br />

(1706–1775). Holz, profiliert, geschnitzt, vergoldet <strong>und</strong> teilweise mit grüner Farbe gefasst. Rechteckige<br />

Rahmen mit leichtem Hohlkehlprofil, in den Ecken geschnitzt mit Muschel <strong>und</strong> Blattornament. Jeder Rahmen<br />

mit einer kolorierten Umrissradierung von Johann Ludwig Aberli. Lichtmass je 25,5:37,5 cm.<br />

8000.—/12 000.—<br />

1067. Zwei seltene Rokoko-Rahmen, Louis XV, Bern, von Johann Friedrich Funk I (1706–1775). Holz,<br />

profiliert, geschnitzt, vergoldet <strong>und</strong> teilweise mit grüner Farbe gefasst. Rechteckige Rahmen mit leichtem<br />

Hohlkehl-profil, in den Ecken geschnitzt mit Muschel <strong>und</strong> Blattornament.<br />

Lichtmass: 46,5:32 <strong>und</strong> 46,5:30 cm. 4000.—/6000.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 45<br />

1066<br />

1066<br />

1066<br />

1066<br />

1067<br />

1067<br />

Register Seite 111–112

46<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1068<br />

1069<br />

1068. Grosser Fauteuil «à la reine», Louis XV,<br />

Bern. Buche mit braunem Lederbezug. Rechteckiger<br />

Sitz mit geschweifter Zarge, die in geschweifte<br />

Beine übergeht. Gerader Rücken, oben<br />

geschweift, sowie geschweifte Armlehnen.<br />

101:108:75 cm. 1500.—/2000.—<br />

1069. Kommode, Louis XV, Bern. Nussbaum auf<br />

Nadelholz gespiegelt furniert, das Feld des leicht<br />

hervorstehenden Blattes kreuzweise gefügt. Dreischübiger,<br />

rechteckiger, frontseitig geschweifter<br />

Korpus mit abger<strong>und</strong>eten Frontstollen, sichtbaren<br />

Traversen, gerader Zarge mit geschweifter Mittelverzierung<br />

<strong>und</strong> geschweiften Konsolenbeinen.<br />

78:110:68 cm. 2000.—/3000.—<br />

1070<br />

1070. Spieltisch, Louis XV, Bern. Nussbaum. Rechteckiges<br />

Blatt, mit hervorstehenden, abger<strong>und</strong>eten<br />

Ecken. Geschweifte Zarge, mit drei Schubladen<br />

die in geschweifte Füsse übergehen.<br />

68:81:70 cm. 1000.—/1500.—<br />

1071. Miniaturschränklein, Barock, schweizerisch.<br />

Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert. Zweitüriger<br />

rechteckiger Korpus mit unten einer Schublade<br />

<strong>und</strong> oben einem geschweiften Sims, darin ein<br />

Geheimfach. Innen reich mit vielen Schubladen,<br />

symmetrisch angeordnet. 52:45:24,5 cm.<br />

600.—/800.—<br />

1071<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 47<br />

1074 1073<br />

1072. Kommode, Barock, schweizerisch. Nussbaum,<br />

massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger dreischübiger<br />

Korpus, leicht geschweifte Front,<br />

sichtbaren Traversen <strong>und</strong> die Zarge die in Konsolenfüssen<br />

übergeht. Profilertes weit hervorkragendes<br />

Blatt. Die Felder der Schubladen mit breitem<br />

Bandwerk aus Wurzelmaser eingelegt.<br />

78:123:64 cm. 2000.—/3000.—<br />

1073. Armlehnstuhl «à la reine», Louis XV, Fribourg.<br />

Buche, mouluriert <strong>und</strong> beschnitzt, Rücken<br />

<strong>und</strong> Sitz mit rosafarbenemVelours bezogen.<br />

400.—/600.—<br />

1072<br />

1074. Schreibkommode, Louis XV, Bern, von<br />

Mathäus Funk <strong>und</strong> seiner Werkstatt, um<br />

1765. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Nussbaum<br />

furniert. Zweischübiger, rechteckiger, frontseitig<br />

geschweifter <strong>und</strong> von drei Seiten gebauchter<br />

Korpus. Schräger Schreibaufsatz mit geschweiftem<br />

Blatt. Die beiden Schubladen mit Blendtraversen<br />

<strong>und</strong> Messingschienen. Die Schubladen,<br />

Seiten <strong>und</strong> Klappen gefriest, Felder der Seiten<br />

<strong>und</strong> Klappe kreuzweise gefügt, Felder der Schubladen<br />

gespiegelt furniert. Im Schreibaufsatz getreppte<br />

Schubladen <strong>und</strong> offene Fächer, mit zwei<br />

Geheimfächern. Originales Kleisterpapier, vergoldete<br />

Schlüsselschilder <strong>und</strong> Beschläge.<br />

111:109:57 cm. 25 000.—/30 000.—<br />

Vgl. Hermann von Fischer, Fonck à Berne, S. 88, Abb. 124.<br />

Register Seite 111–112

48<br />

<strong>Möbel</strong><br />

Schrank um 1755, Museumsverein Lüneburg.<br />

1075. Hochbedeutender <strong>und</strong> sehr seltener Rokoko Schrank, Norddeutschland, wohl Bremen, circa<br />

1750/1760. Nussbaum, massiv <strong>und</strong> furniert, Holz, geschnitzt <strong>und</strong> vergoldet. Hochformatiger, zweitüriger<br />

Korpus mit hoher, wellig ausgeschnittener Zarge auf gelockten <strong>und</strong> ausstehenden Beinen. Der Kranz in<br />

Bogenform, durchbrochen <strong>und</strong> mit zentralem Podest. Sehr fein profiliert, die geschrägten Ecken des Kranzaufbaues<br />

als weitere Podeste.Vertiefte <strong>und</strong> geschweifte Türen mit feiner Kassettierung. Zweischübiges, erhöhtes<br />

Sockelgeschoss. Die Ecklisenen mit geschnitzten Kapitellen, ebenso mit geschnitztem <strong>und</strong> vergoldetem<br />

Kapitell an der Schlagleiste der Türe. Sehr fein <strong>und</strong> zurückhaltend, mit geschnitztem <strong>und</strong> vergoldetem Rankenwerk<br />

geschmückt. Gravierte Messingbeschläge <strong>und</strong> Zuggriffe. 285:200:73 cm. 22 000.—/27 000.—<br />

Provenienz:<br />

Aus Schweizer Privatbesitz<br />

Der hier angebotene, ganz in Nussbaum furnierte <strong>und</strong> mit vergoldeten Applikationen verzierte Hallenschrank, gehört sicher mit zu den<br />

schönsten Schreinerarbeiten des deutschen Nordens. In seiner vornehmen Behäbigkeit widerspiegelt er den <strong>Möbel</strong>-Geschmack der vermögenden<br />

hanseatischen Kaufleute, wie wir ihn in Hamburg ebenso wie in Lübeck oder Bremen vorfinden. Unser prunkvoller Schrank<br />

findet ein fast identisches Parallelmöbel welches sich in den Sammlungen des Museumsverein Lüneburg erhalten hat. Dieses prächtige,<br />

um 1755 zu datierende <strong>Möbel</strong> ist in Aufbau <strong>und</strong> Schmuck mit dem hier angebotenen identisch <strong>und</strong> weicht von diesem nur in unwesentlichen<br />

Details ab. Es ist, wie das hier angebotene Schrankmöbel in den norddeutschen Raum zu weisen <strong>und</strong> dürfte möglicherweise in<br />

einer Bremer Meister-Werkstatt entstanden sein. Ein um 1750 zu datierender Schrank, der dem unsrigen in den Gr<strong>und</strong>formen ebenfalls<br />

sehr verwandt ist, jedoch etwas massiger wirkt <strong>und</strong> mit Vasenaufsätzen geschmückt ist, hat sich in den Sammlungen des Schleswig-<br />

Holsteinischen Landesmuseum erhalten <strong>und</strong> stammt aus dem alten Tondern.<br />

Vergleiche:<br />

Kreisel/Himmelheber, Die Kunst des deutschen <strong>Möbel</strong>s, Bd. 2, Spätbarock <strong>und</strong> Rokoko, Abb. 848 <strong>und</strong> 854 für die beiden erwähnten<br />

<strong>Möbel</strong> aus Bremen bzw. aus Tondern.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 49<br />

1075<br />

Register Seite 111–112

50<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1076<br />

1076. Sehr feine Kommode, Barock, wohl Braunschweig, um 1745. Nussbaum Rüster. massiv <strong>und</strong> furniert<br />

auf Nadelholz. Rechteckiger, dreischübiger Korpus, frontseitig doppelt geschweift, mit sichtbaren Traversen,<br />

stark hervorstehende Zarge auf Konsolenfüssen. Die Felder der Seiten gespiegelt furniert. Die Schubladen<br />

<strong>und</strong> das Blatt reich eingelegt mit Filets <strong>und</strong> floralen Motiven. Das zentrale Feld des Blattes mit Früchteschale<br />

<strong>und</strong>Vogel intarsiert. Originale vergoldete Bronzebeschläge <strong>und</strong> Schlösser. 79:109:56,5 cm.<br />

2000.—/3000.—<br />

1077. Sehr seltene kleine Kommode, Louis XV, Bern, um 1740. Mathäus Funk <strong>und</strong> seinem Atelier zuzuschreiben.<br />

Nussbaum <strong>und</strong> Nussbaumwurzelmaser. Rechteckiger, von drei Seiten geschweifter, dreischübiger<br />

Korpus. Die vorderen Ecken abger<strong>und</strong>et, mit hervorstehendem, profiliertem Blatt <strong>und</strong> geschweifter Zarge,<br />

die in Konsolenfüsse übergeht. Das Blatt <strong>und</strong> die Seitenwände kreuzweise gefügt. Die Schubladen gespiegelt<br />

furniert, wobei die zwei oberen Schubladen mit zwei angedeuteten Traversen furniert sind. Vergoldete<br />

Schlüsselschilder <strong>und</strong> Griffe aus geprägtem <strong>und</strong> ziseliertem Messing. Unter dem blauen Kleisterpapier, im<br />

Inneren der Schubladen, rot-weisses Herrnhuter-Kleisterpapier. 78:73:53 cm. 8000.—/12 000.—<br />

1078. Pendule mit Sockel, Stil Régence, Paris. Sign. Joly à Paris. Braunes Schildpatt in Boulle- <strong>und</strong> Contre-<br />

Boulle-Manier eingelegt; vergoldete Bronzebeschläge. Mit Blattwerk reliefiertes Bronzezifferblatt, eingelegt<br />

mit Emailkartuschen mit blauen römischen St<strong>und</strong>enzahlen. Ausgeschnittene Eisenzeiger. Ebenfalls sign.<br />

Messingwerk mit Ankergang <strong>und</strong> 1 ⁄2-St<strong>und</strong>enschlag auf Glocke. Gehäuse zu restaurieren; Putto-Aufsatz bestossen;<br />

Werk zu revidieren. H mit Sockel = 92 cm. 1800.—/2400.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 51<br />

1077<br />

1078<br />

1079. Sekretär, Louis XV, französisch. Eiche mit Amarant <strong>und</strong> Palisander, von allen Seiten furniert. Felder mit<br />

Rautengitter. Front mit zwei Schubladen, geschweifte Beine. Schlüsselschilder, die vier Eckverzierungen<br />

<strong>und</strong> Sabots aus Bronze. Schreibfach mit symmetrischer Schubladeneinteilung, treppenförmig seitlich je drei<br />

Schubladen mit offenem Fach. In der Mitte Geheimfach mit drei offenen Fächern. Klappe mit zwei Eisenschienen.<br />

Zu restaurieren. 101:84:48 cm. 2500.—/3500.—<br />

1080. Kommode, Louis XIV, Frankreich, 1. Hälfte 18. Jh. Palisander gespiegelt furniert, Schubladen parkettiert,<br />

die Seitenwände kreuzgefügt. Rechteckige, dreischübige Kommode, wobei die oberste Schublade<br />

zweigeteilt ist. Abger<strong>und</strong>ete Ecken, sichtbare Traversen, gerade Zarge mit Konsolenfüssen. Blatt mit Messingschiene<br />

umrahmt. 82:130:62 cm. 2000.—/3000.—<br />

1081. Kommode, Louis XV. Kirschbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Kirschbaum furniert. Rechteckiger, zweischübiger<br />

Korpus, von drei Seiten gebaucht, sichtbare Traverse, geschweifte Zarge in geschweifte Füsse übergehend.<br />

Schlüsselschilder, Sabots, Griffe <strong>und</strong> Spanioletten aus vergoldeter Bronze. 88:120:58 cm. 2000.—/2500.—<br />

Register Seite 111–112

52<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1082<br />

1082. Sehr feine <strong>und</strong> bedeutende Tischuhr des Claudius du Chesne, England, London, George I., erstes<br />

Viertel 18. Jh., signiert Claudius Du Chesne Londini. Nuss-Wurzelmaser, furniert, vergoldete Bronzen<br />

<strong>und</strong> gravierte Messingarbeit. Hochformatiges, überaus fein <strong>und</strong> architektonisch gegliedertes Gehäuse mit<br />

profiliertem Sockelgeschoss auf gequetschten Kugelfüssen. Die Fronttüre verglast, bogenförmig ausgeschnitten<br />

<strong>und</strong> mit Messingschienen gerahmt, seitlich des Türchens mit sehr feinen Pilastersäulen. R<strong>und</strong>es Zifferblatt,<br />

versilbert. Römische St<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> arabische Minutenzahlen. Mondphase <strong>und</strong> Tiersternzeichen, sowie<br />

Datumsanzeige. Das Zifferblatt getragen von einer sitzenden Chronosfigur auf Längspodest. Das Podest<br />

selbst bezeichnet Claudius Du Chesne Londini. Die Schmalseiten mit Tragebügel in vergoldeter Bronze. Die<br />

Türchen mit wiederum bogenförmig abschliessendem Durchbruch <strong>und</strong> Zug für die Repetition. Im von<br />

grüner Seide hinterlegten Durchbruch der Füllung mit filigranem Gürtlerwerk in graviertem Messing:<br />

Figuren mit Blumenkörben, Blattvoluten <strong>und</strong> Rankenwerk in feinster Arbeit. Der domförmige Aufsatz mit<br />

Vasenbekrönung <strong>und</strong> seitlichen Pinienzapfen. Unter dem Dachabschluss mit seher feiner Messingarbeit in<br />

durchbrochener Manier. Unter dem Vasenaufsatz mit gravierter Messing-Zierplatte, darin bezeichnet:<br />

Claudius Du Chesne Dean Street St. Ann’s Soho Londini Fecit. Das<br />

Werk mit Schlag auf Carillon mit sechs Glocken sowie einer grösseren<br />

Glocke für den Hauptschlag. Die Werkzierplatte wiederum überaus<br />

fein graviert <strong>und</strong> verziert. 10 000.—/15 000.—<br />

Die hier angebotene Tischuhr zählt sicher zu den schönsten Arbeiten des berühmten Londoner<br />

Uhrmachermeisters. Die Tatsache, dass der Uhrmacher seine Arbeit auf dem domförmigen<br />

Abschluss zusätzlich mit einer eigens gefertigten Zierplatte signiert <strong>und</strong> dieser<br />

Signatur auch seine ganze Adresse in London beifügt, unterstreicht die Bedeutung der<br />

hier aus altem Privatbesitz überlieferten Uhr. Sie ist in einem sehr schönen, alten Zustand<br />

erhalten <strong>und</strong> ist von sehr feiner Ausführung.<br />

Der sehr schön durchbrochene Zwischenteil unter dem domförmigen Aufbau ist von<br />

identischer Art wie an einer bedeutenden Uhr des Meisters, welche sich aus dem Besitze<br />

des National Trust in Wallington, Northumberland, erhalten hat (National Trust Inventory<br />

Number 583034). Claude Duchesne gehörte zu einer bedeutenden Zahl von Hugenotten,<br />

welche Frankreich nach der Aufhebung des Edikt von Nantes durch das Edit de Fontainebleau<br />

durch Louis XIV, 1685, auch Richtung London verliessen. Die Mehrzahl der französischen<br />

Protestanten flohen in der Folge in die calvinistischen Gebiete der Niederlande,<br />

in die Schweiz <strong>und</strong> nach Preussen. Für alle diese Länder waren die Vertriebenen sehr willkommen,<br />

waren doch unter ihnen besonders viele erfolgreiche Kaufleute <strong>und</strong> Künstler.<br />

1693, acht Jahre nach seiner Flucht, wird der bereits sehr erfolgreiche Franzose Duchesne<br />

erstmals in London erwähnt, als Free Brother working in the Clockmaker’s Company. Du<br />

Chesne lebte in Long Acre, in der Dean Street, welches zur St. Anna-Kirchgemeinde in<br />

Soho gehörte, wo er bis 1730 verblieb.<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 53<br />

1082<br />

Register Seite 111–112

54<br />

<strong>Möbel</strong><br />

1083<br />

1084<br />

1083. Ein Paar Fauteuils, «en cabriolet», Louis XV. Buche, mouluriert<br />

<strong>und</strong> beschnitzt. Floraler Gobelinbezug. 1500.—/2000.—<br />

1084. Kleines Kanapee, Régence. Nussbaum, mit floralem Stoffbezug.<br />

Sechs geschweifte Beine, die in Voluten enden, verb<strong>und</strong>en<br />

durch zwei Kreuzstege, gerade Zarge, trapezförmiger, schmaler<br />

Sitz. Die gerade Rückenlehne «à la reine» mit zwei Bögen. Gepolsterte,<br />

schnabelförmige Armlehnen. 105:127:45 cm.<br />

500.—/700.—<br />

1085. Schöne Pendule mit Sockel, La Chaux-de-Fonds, um<br />

1790. Zifferblatt signiert JA Kecker (Jean Abram Kecker, Meister<br />

1778–1800) a La Chaux Fonds. Mit Repetition <strong>und</strong> Kalender.<br />

Weinrot gefasstes Gehäuse <strong>und</strong> bunte Blumenmalerei. Zu<br />

revidieren. H = 85 cm. 2000.—/3000.—<br />

1086. Schreibkommode, Louis XV, schweizerisch. Kirschbaum,<br />

massiv <strong>und</strong> furniert. Rechteckiger, frontseitig geschweifter dreischübiger<br />

Korpus mit sichtbaren Traversen. Geschweifte Zarge<br />

in Konsolenfüsse übergehend. Horizontal geschweifter, schräger<br />

Aufsatz, darin offenes zentrales Fach mit darüber zwei Schubladen,<br />

seitlich je drei Schubladen. Bronzebeschläge.<br />

107:124:68 cm. 1500.—/2000.—<br />

1085<br />

1087. Schreibkommode, 19. Jh. Nussbaum <strong>und</strong> Maser, massiv <strong>und</strong><br />

furniert. Dreischübiger rechteckiger Korpus, auf Konsolenfüssen,<br />

die in die geschweifte Zarge übergehen. Die Frontseite<br />

leicht doppelt geschweift. Die Felder der Schubladen <strong>und</strong> des<br />

Schreibfaches dreigeteilt <strong>und</strong> mit Nussbaummaser furniert.<br />

Schräger Schreibaufsatz. Innen mit einem zentralen, offenen<br />

Fach <strong>und</strong> darum Schubladen, treppenförmig angeordnet.<br />

115:111:65 cm. 2000.—/2500.—<br />

Register Seite 111–112

<strong>Möbel</strong> 55<br />

1088 1089<br />

1088. Schreibkommode, Louis XV, Bern, Umkreis des<br />

Mathäus Funk. Nussbaum <strong>und</strong> Nadelholz, mit Nussbaum<br />

furniert. Dreischübiger Korpus, Front geschweift,<br />