20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...

20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...

20 Punkte - Klausurensammlung HFH Hamburger Fern Hochschule ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Name, Vorname<br />

Matrikel-Nr.<br />

Studienzentrum<br />

Studiengang<br />

Gesundheits- und Sozialmanagement<br />

Modul<br />

Einführung in das Gesundheitssystem<br />

und die Gesundheitswissenschaft<br />

Art der Leistung Prüfungsleistung<br />

Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />

Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />

Ausgegebene Arbeitsbögen<br />

__________<br />

Abgegebene Arbeitsbögen<br />

__________<br />

_______________________________________<br />

Ort, Datum<br />

_______________________________________<br />

Name in Druckbuchstaben und Unterschrift Aufsichtsführende(r)<br />

_______________________________________<br />

Ort, Datum<br />

_______________________________________<br />

Prüfungskandidat(in)<br />

Aufgabe 1 2 3 4 Σ Note<br />

max. Punktzahl <strong>20</strong> 30 <strong>20</strong> 30 100<br />

Bewertung<br />

Prüfer<br />

ggf. Gutachter 1<br />

_________________________________________<br />

Prüfer (Name in Druckbuchstaben)<br />

__________________________________<br />

Datum, Unterschrift<br />

_________________________________________<br />

ggf. Gutachter (Name in Druckbuchstaben)<br />

__________________________________<br />

Datum, Unterschrift<br />

1 Ggf. Gutachten im Rahmen eines Widerspruchverfahrens<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1

Mantelbogen<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Anmerkungen Prüfer:<br />

_________________________<br />

Datum, Unterschrift<br />

Anmerkungen Gutachter:<br />

_________________________<br />

Datum, Unterschrift<br />

Sonstige Anmerkungen:<br />

_________________________<br />

Datum, Unterschrift<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2

Studiengang<br />

Gesundheits- und Sozialmanagement<br />

Modul<br />

Einführung in das Gesundheitssystem<br />

und die Gesundheitswissenschaft<br />

Art der Leistung Prüfungsleistung<br />

Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />

Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />

Bezüglich der Anfertigung Ihrer Arbeit sind folgende Hinweise verbindlich:<br />

Verwenden Sie ausschließlich das vom Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellte Papier, und geben Sie sämtliches<br />

Papier (Lösungen, Schmierzettel und nicht gebrauchte Blätter) zum Schluss der Klausur wieder bei Ihrem Aufsichtsführenden<br />

ab. Eine nicht vollständig abgegebene Klausur gilt als nicht bestanden.<br />

Beschriften Sie jeden Bogen mit Ihrem Namen und Ihrer Immatrikulationsnummer. Lassen Sie bitte auf jeder Seite<br />

1/3 ihrer Breite als Rand für Korrekturen frei, und nummerieren Sie die Seiten fortlaufend. Notieren Sie bei jeder<br />

Ihrer Antworten, auf welche Aufgabe bzw. Teilaufgabe sich diese bezieht.<br />

Die Lösungen und Lösungswege sind in einer für den Korrektanten zweifelsfrei lesbaren Schrift abzufassen (kein<br />

Bleistift). Korrekturen und Streichungen sind eindeutig vorzunehmen. Unleserliches wird nicht bewertet.<br />

Bei numerisch zu lösenden Aufgaben ist außer der Lösung stets der Lösungsweg anzugeben, aus dem eindeutig<br />

hervorzugehen hat, wie die Lösung zustande gekommen ist.<br />

Die Klausur-Aufgaben können einbehalten werden. Dies bezieht sich nicht auf ausgeteilte Arbeitsblätter, auf denen<br />

Lösungen einzutragen sind.<br />

Zur Prüfung sind bis auf Schreib- und Zeichenutensilien ausschließlich die nachstehend genannten Hilfsmittel zugelassen.<br />

Werden andere als die hier angegebenen Hilfsmittel verwendet oder Täuschungsversuche festgestellt, gilt die<br />

Prüfung als nicht bestanden und wird mit der Note 5 bewertet.<br />

Bearbeitungszeit:<br />

90 Minuten<br />

Anzahl der Aufgaben: 4<br />

Höchstpunktzahl: 100<br />

Hilfsmittel:<br />

keine<br />

Aufgabe 1 2 3 4 insg.<br />

max. Punktzahl <strong>20</strong> 30 <strong>20</strong> 30 100<br />

Viel Erfolg!<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1 von 2

Klausuraufgaben<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Aufgabe 1: Gesundheitskonzepte<br />

<strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

1.1 Worum geht es bei der Analyse von subjektiven Vorstellungen von Gesundheit durch<br />

Laien (Sie werden auch „Laienkonzepte von Gesundheit“, „subjektive Konzepte“ oder „Alltagskonzepte“<br />

genannt)?<br />

1.2 Antonovsky (1991) unterscheidet zwischen Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit.<br />

Erläutern Sie jeweils deren Bedeutung.<br />

1.3 Hunt (1988) hat sich ausführlich mit der Bedeutung „subjektiver Gesundheitsindikatoren“<br />

(oder Laiendefinitionen) befasst. Nennen Sie je drei Vor- und Nachteile der Heranziehung<br />

subjektiver Indikatoren zur Bestimmung von Gesundheit.<br />

5 <strong>Punkte</strong><br />

9 <strong>Punkte</strong><br />

6 <strong>Punkte</strong><br />

Aufgabe 2: Gesundheitsressourcen<br />

30 <strong>Punkte</strong><br />

2.1 Nennen Sie fünf Komponenten des Gesundheitsbewusstseins nach Faltermaier (1994). 5 <strong>Punkte</strong><br />

2.2 Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass sich das Gesundheitsverhalten bzw. <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

Gesundheitshandeln von Männern und Frauen unterscheidet. Stellen Sie jeweils fünf Unterschiede<br />

kurz vor.<br />

2.3 Gesundheitsverhalten ist abhängig vom Bildungsniveau. Welche fünf Merkmale können 5 <strong>Punkte</strong><br />

sich unterschiedlich auswirken?<br />

Aufgabe 3: Gesundheitsrisiken<br />

3.1 Aus der Stressforschung lassen sich Erkenntnisse über Belastungsfaktoren gewinnen.<br />

Pearlin (1987) hat sie in drei Kategorien zusammengefasst. Stellen Sie diese kurz mit Beispielen<br />

vor.<br />

3.2 Gesundheitsrisiken im Arbeitsbereich: Nennen Sie acht der am häufigsten anerkannten<br />

Berufskrankheiten (Stand: <strong>20</strong>03).<br />

<strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

12 <strong>Punkte</strong><br />

8 <strong>Punkte</strong><br />

Aufgabe 4: Gesundheitssystem<br />

4.1 In der Privaten Krankenversicherung (PKV) dominiert das Kostenerstattungsprinzip. Was<br />

kennzeichnet dieses Prinzip?<br />

4.2 Im Bereich der Rehabilitation gewinnt das Case Management zunehmend an Bedeutung.<br />

Erläutern Sie sechs Arbeitsschritte beim Case Management.<br />

4.3 Welche Auswirkungen auf den Abrechnungs- und Dokumentationsverlauf haben die <strong>20</strong>03<br />

eingeführten diagnosebezogene Fallgruppen oder auch Diagnosis Related Groups<br />

(DRG)?<br />

30 <strong>Punkte</strong><br />

3 <strong>Punkte</strong><br />

18 <strong>Punkte</strong><br />

9 <strong>Punkte</strong><br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2 von 2

Studiengang<br />

Gesundheits- und Sozialmanagement<br />

Modul<br />

Einführung in das Gesundheitssystem<br />

und die Gesundheitswissenschaft<br />

Art der Leistung Prüfungsleistung<br />

Klausur-Kennzeichen BG-EGG-P11-091010<br />

Datum 10.10.<strong>20</strong>09<br />

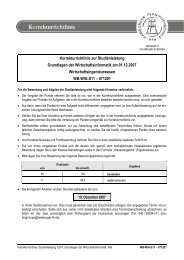

Für die Bewertung und Abgabe der Prüfungsleistung sind folgende Hinweise verbindlich:<br />

Die Vergabe der <strong>Punkte</strong> nehmen Sie bitte so vor, wie in der Korrekturrichtlinie ausgewiesen. Eine summarische Angabe<br />

von <strong>Punkte</strong>n für Aufgaben, die in der Korrekturrichtlinie detailliert bewertet worden sind, ist nicht gestattet.<br />

Nur dann, wenn die <strong>Punkte</strong> für eine Aufgabe nicht differenziert vorgegeben sind, ist ihre Aufschlüsselung auf die einzelnen<br />

Lösungsschritte Ihnen überlassen.<br />

Stoßen Sie bei Ihrer Korrektur auf einen anderen richtigen als den in der Korrekturrichtlinie angegebenen Lösungsweg,<br />

dann nehmen Sie bitte die Verteilung der <strong>Punkte</strong> sinngemäß zur Korrekturrichtlinie vor.<br />

Rechenfehler sollten grundsätzlich nur zur Abwertung des betreffenden Teilschrittes führen. Wurde mit einem falschen<br />

Zwischenergebnis richtig weitergerechnet, so erteilen Sie die hierfür vorgesehenen <strong>Punkte</strong> ohne weiteren Abzug.<br />

Ihre Korrekturhinweise und Punktbewertung nehmen Sie bitte in einer zweifelsfrei lesbaren roten Schrift vor.<br />

Die von Ihnen vergebenen <strong>Punkte</strong> und die daraus sich gemäß dem nachstehenden Notenschema ergebende Bewertung<br />

tragen Sie bitte in den Klausur-Mantelbogen ein. Unterzeichnen Sie bitte Ihre Notenfestlegung auf dem Mantelbogen.<br />

Gemäß der Prüfungsordnung ist Ihrer Bewertung das folgende Notenschema zu Grunde zu legen:<br />

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0<br />

Punktzahl 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0<br />

Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum<br />

28.10.<strong>20</strong>09<br />

bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Abgabetermin ist unbedingt<br />

einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine Terminüberschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie,<br />

dies unverzüglich dem Prüfungsamt der <strong>Hochschule</strong> anzuzeigen (Tel. 040 / 35094-311 bzw. birgit.hupe@hamburgerfh.de).<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 1 von 5

Korrekturrichtlinie<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Lösung 1 vgl. SB 1 <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

1.1 Analyse von subjektiven Vorstellungen von Gesundheit durch Laien (S. 14f.)<br />

Mittels empirischer Messungen sollen die Vorstellungen in der Bevölkerung über Gesundheit,<br />

Gesunderhaltung und gesunde Lebensführung, differenziert nach sozialer Schichtzugehörigkeit,<br />

Geschlecht, ethnischer Herkunft und anderen wichtigen Merkmalen erfasst werden. So kommen<br />

verschiedene subjektive Konzepte und Modellvorstellungen von Gesundheit zum Ausdruck.<br />

5 <strong>Punkte</strong><br />

Freie Beantwortung<br />

Korrekturhinweis: -Antwortbeispiel- Auch andere zutreffende Erläuterungen sind mit <strong>Punkte</strong>n<br />

zu bewerten.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1.2 Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit nach Antonovsky (S. <strong>20</strong>)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Verstehbarkeit: Umschreibt das Ausmaß, in dem Reize und Situationen, mit denen man<br />

täglich konfrontiert wird, Sinn machen und kognitiv als klare, geordnete Informationen verstanden<br />

werden können.<br />

Handhabbarkeit: Meint das Ausmaß, in dem man Anforderungen, die auf einen zukommen,<br />

mit den verfügbaren Ressourcen als bewältigbar wahrnimmt.<br />

Sinnhaftigkeit: Stellt das motivationale Moment dar und bezieht sich auf das Ausmaß, in<br />

dem Leben emotional Sinn macht, d. h. in dem Probleme und Anforderungen des Lebens<br />

als solche erlebt werden, für die es sich einzusetzen lohnt.<br />

1.3 Je drei Vor- und Nachteile bei der Heranziehung subjektiver Indikatoren zur Bestimmung<br />

von Gesundheit nach Hunt (S. 29f.)<br />

.<br />

Vorteil: Persönliche Vorstellungen und Bedürfnisse können in der eigenen Sprache (anstelle<br />

vorgegebener Kategorien) zum Ausdruck gebracht werden.<br />

Vorteil: Subjektive Definitionen sind auf natürliche Weise ganzheitlich, d.h. sie umfassen<br />

körperliche, psychische und soziale Aspekte von Gesundheit.<br />

Vorteil: Subjektive Definitionen beinhalten häufig Hinweise über die Prädikatoren (Bedingungen)<br />

für Gesundheit.<br />

Nachteil: Die sprachlichen Möglichkeiten, Gesundheit subjektiv zu beschreiben, sind begrenzt.<br />

Nachteil: Subjektive Definitionen sind stark altersabhängig.<br />

Nachteil: Probleme der Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) ergeben sich<br />

aufgrund der Tatsache, dass subjektive Definitionen häufig abhängig von aktuellen Einflüssen<br />

und wenig zeitstabil sind.<br />

max. 9 <strong>Punkte</strong><br />

je 3 <strong>Punkte</strong> pro korrekter<br />

Erläuterung<br />

max. 6 <strong>Punkte</strong><br />

je 1 Punkt pro korrekter<br />

Nennung<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 2 von 5

Korrekturrichtlinie<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Lösung 2 vgl. SB 2 30 <strong>Punkte</strong><br />

2.1 Komponenten des Gesundheitsbewusstseins nach Faltermaier (S. 10)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Die subjektive Bedeutung und der Stellenwert von Gesundheit im Leben eines Menschen.<br />

Das subjektive Konzept oder der Begriff von Gesundheit und von den Bedingungen, die sie<br />

beeinflussen.<br />

Die Wahrnehmung des Körpers und seiner Beschwerden, die Art wie der Körper im Verhältnis<br />

zur gesamten Person gesehen wird.<br />

Die Wahrnehmung von Risiken, Gefährdungen und Belastungen für die Gesundheit in der<br />

Umwelt und im eigenen Verhalten.<br />

Die Wahrnehmung von Ressourcen für die Gesundheit in der Umwelt und in der eigenen<br />

Person.<br />

Das subjektive Konzept von Krankheit, ihren Ursachen und ihrer Beziehung zur Gesundheit.<br />

Die Art, wie Gesundheit im sozialen Kontext definiert und abgestimmt wird.<br />

2.2 Unterschiedliches Gesundheitsverhalten bzw. Gesundheitshandeln von Männern<br />

und Frauen (S. 14)<br />

Frauen<br />

gesundheitsgerechtes Verhalten,<br />

ausgeprägtes Gesundheitsbewusstsein (d.h. eine bessere Kenntnis ihres Körpers, eine<br />

größere Symptomaufmerksamkeit, eine größeres Wissen über Gesundheitsbelange),<br />

besseres Vorsorgeverhalten, gesellschaftliche Rolle als „Gesundheitsexpertin“ in der Familie,<br />

frühe Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper,<br />

frühe und selbstverständliche Arzt-Kontakte,<br />

Beschwerden mit Krankheitswert werden eher wahrgenommen,<br />

damit verbundene Arztbesuche werden anders als bei Männern nicht als „Niederlage“ empfunden.<br />

max. 5 <strong>Punkte</strong><br />

je 1 Punkt pro korrekter<br />

Nennung<br />

max. <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

je 2 Punkt pro korrekter<br />

Nennung<br />

Männer<br />

gesundheitlich riskantes Verhalten,<br />

geringes bis mangelndes Gesundheitsbewusstsein,<br />

gemindertes Vorsorgeverhalten - Meidung von Gesundheitsversorgungsangeboten,<br />

relativ späte Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper,<br />

späte Arzt-Kontakte - Krankheitsbewältigung zunächst auf eigene Faust,<br />

Beschwerden mit Krankheitswert werden eher übersehen,<br />

Arztbesuche werden öfter als „Niederlage“ empfunden.<br />

Korrekturhinweis: Es sollen jeweils fünf Unterschiede genannt werden.<br />

2.3 Gesundheitsverhalten in Abhängigkeit vom Bildungsniveau (S. 26)<br />

Gesundheitliche Belastungen durch Berufstätigkeit,<br />

Verhaltensmuster bei Inanspruchnahme gesundheitsbezogener Leistungen,<br />

Fähigkeiten zur Kommunikation mit Vertretern des Gesundheitswesens,<br />

Möglichkeiten der gesunden Lebensführung,<br />

Möglichkeiten im Umgang mit Krankheit..<br />

max. 5 <strong>Punkte</strong><br />

je 1 Punkt pro korrekter<br />

Nennung<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 3 von 5

Korrekturrichtlinie<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Lösung 3 vgl. SB 3 <strong>20</strong> <strong>Punkte</strong><br />

3.1 Drei Kategorien von Belastungsfaktoren nach Pearlin (S. 11)<br />

<br />

<br />

<br />

Kritische Lebensereignisse: z.B. der unerwartete Verlust einer wichtigen Bezugsperson,<br />

Trennung oder Scheidung, das plötzliche Eintreten einer schweren Krankheit, Arbeitsplatzwechsel<br />

oder Verlust des Arbeitsplatzes.<br />

Chronische Belastungen: z.B. Doppelbelastungen durch Arbeit und Haushalt, körperliche<br />

und psychische Belastungen in der Arbeitswelt, lang andauernde Arbeitsüberlastungen,<br />

enttäuschte Karriereerwartungen, andauernde Konflikte mit dem (Ehe-)Partner, emotionale<br />

Spannungen mit den Kindern, lang andauernde Krankheiten.<br />

Schwierige Übergänge (Transitionen) im Lebenszyklus: z.B. von der Kindheit ins Erwachsenenalter,<br />

von der Schule in die Arbeitswelt, von der Arbeitswelt in das Rentnerleben.<br />

3.2 Acht der am häufigsten anerkannten Berufskrankheiten (Stand: <strong>20</strong>03) (S. 21)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lärmschwerhörigkeit,<br />

Asbestose,<br />

Hauterkrankungen,<br />

Rückenbeschwerden,<br />

Silikose,<br />

Mesotheliom/Asbest,<br />

Lungen-/Kehlkopfkrebs/Asbest,<br />

Allergische Atemwegserkrankungen,<br />

Infektionserkrankungen,<br />

Bronchitis/Emphysem der Bergleute.<br />

max. 12 <strong>Punkte</strong><br />

je 1 Punkt pro korrekter<br />

Nennung einer<br />

Kategorie,<br />

je 3 <strong>Punkte</strong> für die<br />

korrekte Angabe von<br />

Beispielen<br />

max. 8 <strong>Punkte</strong><br />

je 1 Punkt pro korrekter<br />

Nennung<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 4 von 5

Korrekturrichtlinie<br />

<strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong><br />

Lösung 4 vgl. SB 4 30 <strong>Punkte</strong><br />

4.1 Kostenerstattungsprinzip in der PKV (SB 4, S. <strong>20</strong>)<br />

3 <strong>Punkte</strong><br />

Der Versicherte streckt in der Regel die Summen für Behandlungen, Medikamente u.a. vor, reicht<br />

die Rechnungen ein und bekommt dann die Kosten erstattet.<br />

4.2 Sechs Arbeitsschritte beim Case Management im Bereich der Rehabilitation (SB 4, S.<br />

26)<br />

Schritt 1: Methodisch organisierte Aufnahme des Patienten.<br />

Schritt 2: Ermittlung des medizinischen oder psycho-sozialen Reha-Bedarfes.<br />

Schritt 3: Planung der konkreten Maßnahme, z.B. Motivierung des Patienten, Aufklärung<br />

und Beratung über die beabsichtigte Therapie.<br />

Schritt 4: Einleitung und Durchführung der Maßnahme, z.B. regelmäßige medizinische Beratung,<br />

psycho-soziale Betreuung.<br />

Schritt 5: Bestandsaufnahme über bisherige Erfahrungen, z.B. Prüfen und Überwachen der<br />

Reha-Schritte, Ergänzung und ggf. Korrektur der eingeleiteten Therapie.<br />

Schritt 6: Auswertung der Maßnahme und Nachbetreuung des Patienten.<br />

4.3 Auswirkungen der fallbezogenen Kopfpauschalen oder auch diagnosis related<br />

groups (DRG) (S. 47)<br />

max. 18 <strong>Punkte</strong><br />

je 3 <strong>Punkte</strong> pro korrektem<br />

Arbeitsschritt<br />

9 <strong>Punkte</strong><br />

Freie Beantwortung<br />

Zur Behandlung der verschiedenen Krankheitsbilder werden Pauschalbeträge gezahlt, mit denen<br />

die Krankenhäuser auskommen müssen und evtl. sogar Gewinn machen können bei besonders<br />

kostengünstiger Vorgehensweise. Die Krankenhausfinanzierung wechselt von der Kostenerstattung<br />

zur leistungsbezogenen Finanzierung, bei der stärker mit Budgets nach betriebswirtschaftlichem<br />

Muster gearbeitet wird.<br />

Befürworter: Leistungen können genauer dokumentiert und angemessener vergütet werden.<br />

Preisunterschiede zwischen den Krankenhäusern treten stärker zutage. Krankenkassen können<br />

Druck auf „teure“ Krankenhäuser ausüben und damit den Wettbewerb im Sinne der Versicherten<br />

stärken.<br />

Kritiker: Eher Preis- als Qualitätswettbewerb, bei dem sich die billigsten, aber nicht die besten<br />

Anbieter durchsetzen. Abrechnungen der einzelnen Leistungen erhöhen den bürokratischen Aufwand<br />

und treiben die Kosten nach oben.<br />

Korrekturhinweis: -Antwortbeispiel- Auch andere zutreffende Erläuterungen sind mit <strong>Punkte</strong>n zu<br />

bewerten.<br />

BG-EGG-P11-091010 © <strong>20</strong>09 <strong>HFH</strong> <strong>Hamburger</strong> <strong>Fern</strong>-<strong>Hochschule</strong> GmbH Seite 5 von 5