PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN

PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN

PLANUNGSLEITFADEN WÃRMEPUMPEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

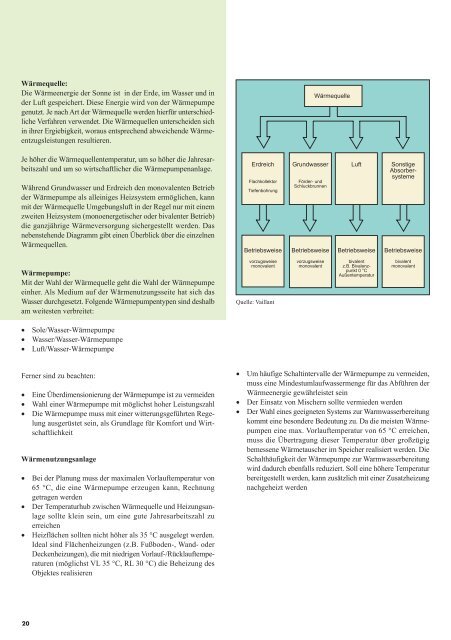

Wärmequelle:<br />

Die Wärmeenergie der Sonne ist in der Erde, im Wasser und in<br />

der Luft gespeichert. Diese Energie wird von der Wärmepumpe<br />

genutzt. Je nach Art der Wärmequelle werden hierfür unterschiedliche<br />

Verfahren verwendet. Die Wärmequellen unterscheiden sich<br />

in ihrer Ergiebigkeit, woraus entsprechend abweichende Wärmeentzugsleistungen<br />

resultieren.<br />

Wärmequelle<br />

Je höher die Wärmequellentemperatur, um so höher die Jahresarbeitszahl<br />

und um so wirtschaftlicher die Wärmepumpenanlage.<br />

Während Grundwasser und Erdreich den monovalenten Betrieb<br />

der Wärmepumpe als alleiniges Heizsystem ermöglichen, kann<br />

mit der Wärmequelle Umgebungsluft in der Regel nur mit einem<br />

zweiten Heizsystem (monoenergetischer oder bivalenter Betrieb)<br />

die ganzjährige Wärmeversorgung sichergestellt werden. Das<br />

nebenstehende Diagramm gibt einen Überblick über die einzelnen<br />

Wärmequellen.<br />

Erdreich<br />

Flachkollektor<br />

Tiefenbohrung<br />

Betriebsweise<br />

Grundwasser<br />

Förder- und<br />

Schluckbrunnen<br />

Betriebsweise<br />

Luft<br />

Betriebsweise<br />

Sonstige<br />

Absorbersysteme<br />

Betriebsweise<br />

Wärmepumpe:<br />

Mit der Wahl der Wärmequelle geht die Wahl der Wärmepumpe<br />

einher. Als Medium auf der Wärmenutzungsseite hat sich das<br />

Wasser durchgesetzt. Folgende Wärmepumpentypen sind deshalb<br />

am weitesten verbreitet:<br />

vorzugsweise<br />

monovalent<br />

Quelle: Vaillant<br />

vorzugsweise<br />

monovalent<br />

bivalent<br />

z.B. Bivalenzpunkt<br />

0 °C<br />

Außentemperatur<br />

bivalent<br />

monovalent<br />

· Sole/Wasser-Wärmepumpe<br />

· Wasser/Wasser-Wärmepumpe<br />

· Luft/Wasser-Wärmepumpe<br />

Ferner sind zu beachten:<br />

· Eine Überdimensionierung der Wärmepumpe ist zu vermeiden<br />

· Wahl einer Wärmepumpe mit möglichst hoher Leistungszahl<br />

· Die Wärmepumpe muss mit einer witterungsgeführten Regelung<br />

ausgerüstet sein, als Grundlage für Komfort und Wirtschaftlichkeit<br />

Wärmenutzungsanlage<br />

· Bei der Planung muss der maximalen Vorlauftemperatur von<br />

65 °C, die eine Wärmepumpe erzeugen kann, Rechnung<br />

getragen werden<br />

· Der Temperaturhub zwischen Wärmequelle und Heizungsanlage<br />

sollte klein sein, um eine gute Jahresarbeitszahl zu<br />

erreichen<br />

· Heizflächen sollten nicht höher als 35 °C ausgelegt werden.<br />

Ideal sind Flächenheizungen (z.B. Fußboden-, Wand- oder<br />

Deckenheizungen), die mit niedrigen Vorlauf-/Rücklauftemperaturen<br />

(möglichst VL 35 °C, RL 30 °C) die Beheizung des<br />

Objektes realisieren<br />

· Um häufige Schaltintervalle der Wärmepumpe zu vermeiden,<br />

muss eine Mindestumlaufwassermenge für das Abführen der<br />

Wärmeenergie gewährleistet sein<br />

· Der Einsatz von Mischern sollte vermieden werden<br />

· Der Wahl eines geeigneten Systems zur Warmwasserbereitung<br />

kommt eine besondere Bedeutung zu. Da die meisten Wärmepumpen<br />

eine max. Vorlauftemperatur von 65 °C erreichen,<br />

muss die Übertragung dieser Temperatur über großzügig<br />

bemessene Wärmetauscher im Speicher realisiert werden. Die<br />

Schalthäufigkeit der Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung<br />

wird dadurch ebenfalls reduziert. Soll eine höhere Temperatur<br />

bereitgestellt werden, kann zusätzlich mit einer Zusatzheizung<br />

nachgeheizt werden<br />

20