Die Lupe 03/2013 - Die Post

Die Lupe 03/2013 - Die Post

Die Lupe 03/2013 - Die Post

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

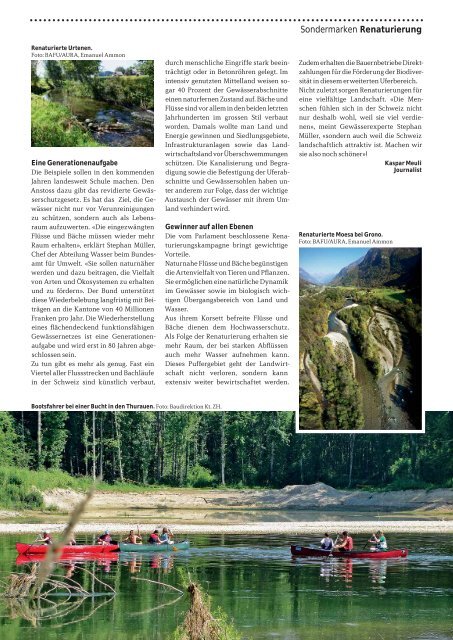

Renaturierte Urtenen.<br />

Foto: BAFU/AURA, Emanuel Ammon<br />

Eine Generationenaufgabe<br />

<strong>Die</strong> Beispiele sollen in den kommenden<br />

Jahren landesweit Schule machen. Den<br />

Anstoss dazu gibt das revidierte Gewässerschutzgesetz.<br />

Es hat das Ziel, die Gewässer<br />

nicht nur vor Verunreinigungen<br />

zu schützen, sondern auch als Lebensraum<br />

aufzuwerten. «<strong>Die</strong> eingezwängten<br />

Flüsse und Bäche müssen wieder mehr<br />

Raum erhalten», erklärt Stephan Müller,<br />

Chef der Abteilung Wasser beim Bundesamt<br />

für Umwelt. «Sie sollen naturnäher<br />

werden und dazu beitragen, die Vielfalt<br />

von Arten und Ökosystemen zu erhalten<br />

und zu fördern». Der Bund unterstützt<br />

diese Wiederbelebung langfristig mit Beiträgen<br />

an die Kantone von 40 Millionen<br />

Franken pro Jahr. <strong>Die</strong> Wiederherstellung<br />

eines flächendeckend funktionsfähigen<br />

Gewässernetzes ist eine Generationenaufgabe<br />

und wird erst in 80 Jahren abgeschlossen<br />

sein.<br />

Zu tun gibt es mehr als genug. Fast ein<br />

Viertel aller Flussstrecken und Bachläufe<br />

in der Schweiz sind künstlich verbaut,<br />

durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt<br />

oder in Betonröhren gelegt. Im<br />

intensiv genutzten Mittelland weisen sogar<br />

40 Prozent der Gewässerabschnitte<br />

einen naturfernen Zustand auf. Bäche und<br />

Flüsse sind vor allem in den beiden letzten<br />

Jahrhunderten im grossen Stil verbaut<br />

worden. Damals wollte man Land und<br />

Energie gewinnen und Siedlungsgebiete,<br />

Infrastrukturanlagen sowie das Landwirtschaftsland<br />

vor Überschwem mun gen<br />

schützen. <strong>Die</strong> Kanalisierung und Begradigung<br />

sowie die Befestigung der Uferabschnitte<br />

und Gewässersohlen haben unter<br />

anderem zur Folge, dass der wichtige<br />

Austausch der Gewässer mit ihrem Umland<br />

verhindert wird.<br />

Gewinner auf allen Ebenen<br />

<strong>Die</strong> vom Parlament beschlossene Renaturierungskampagne<br />

bringt gewichtige<br />

Vorteile.<br />

Naturnahe Flüsse und Bäche begünstigen<br />

die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen.<br />

Sie ermöglichen eine natürliche Dynamik<br />

im Gewässer sowie im biologisch wich-<br />

tigen Übergangsbereich von Land und<br />

Wasser.<br />

Aus ihrem Korsett befreite Flüsse und<br />

Bäche dienen dem Hochwasserschutz.<br />

Als Folge der Renaturierung erhalten sie<br />

mehr Raum, der bei starken Abflüssen<br />

auch mehr Wasser aufnehmen kann.<br />

<strong>Die</strong>ses Puffergebiet geht der Landwirtschaft<br />

nicht verloren, sondern kann<br />

extensiv weiter bewirtschaftet werden.<br />

Sondermarken Renaturierung<br />

Zudem erhalten die Bauernbetriebe Direktzahlungen<br />

für die Förderung der Biodiver -<br />

sität in diesem erweiterten Uferbereich.<br />

Nicht zuletzt sorgen Renaturierungen für<br />

eine vielfältige Landschaft. «<strong>Die</strong> Menschen<br />

fühlen sich in der Schweiz nicht<br />

nur deshalb wohl, weil sie viel verdienen»,<br />

meint Gewässerexperte Stephan<br />

Müller, «sondern auch weil die Schweiz<br />

landschaftlich attraktiv ist. Machen wir<br />

sie also noch schöner»!<br />

Kaspar Meuli<br />

Journalist<br />

Renaturierte Moesa bei Grono.<br />

Foto: BAFU/AURA, Emanuel Ammon<br />

Bootsfahrer bei einer Bucht in den Thurauen. Foto: Baudirektion Kt. ZH.