Lösungen _mittelbare Täterschaft_

Lösungen _mittelbare Täterschaft_

Lösungen _mittelbare Täterschaft_

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

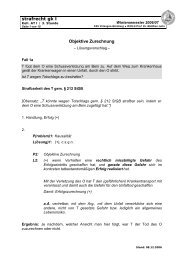

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 1 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

Mittelbare Täterschaft<br />

– Lösungsvorschlag –<br />

Fall 1:<br />

A. Strafbarkeit der K wegen Totschlags (§ 212)<br />

K injizierte P das Gift. P ist tot. Hätte K ihm das Gift nicht injiziert, wäre er nicht<br />

gestorben. Die Handlung war daher nach der conditio-sine-qua-non-Formel für den<br />

tatbestandsmäßigen Erfolg kausal. Der objektive Tatbestand ist erfüllt.<br />

K wusste nicht, dass die Spritze Gift enthielt und handelte deshalb ohne<br />

Tötungsvorsatz (§ 16 I 1).<br />

B. Strafbarkeit der K wegen fahrlässiger Tötung (§ 222)<br />

Nach Sachverhalt war es objektiv nicht zu erkennen, dass die Spritze Gift enthielt.<br />

Deshalb war es objektiv nicht vorhersehbar, dass die Injektion zum Tod führen<br />

würde. K handelte nicht fahrlässig.<br />

C. Strafbarkeit des H wegen Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft (§§ 212, 25 I 2. Alt.)<br />

I. Deliktstatbestandsmäßigkeit<br />

1. Objektiver Tatbestand<br />

H wirkte nicht durch eine eigene Handlung auf P ein. Nachdem H<br />

die Spritze mit Gift aufzog, injizierte K diese. Letzteres war eine<br />

neue, der K zuzurechnenden Handlung, welche die Kausalkette<br />

zu einem von H „selbst“ i.S.d. § 25 I 1. Alt. bewirkten Erfolg<br />

unterbrach. H kann daher nur dann den objektiven Tatbestand<br />

des § 212 erfüllt haben, wenn ihm die Handlung der K<br />

zugerechnet werden kann. Da P und K keinen gemeinsamen<br />

Tatplan hatten, scheidet Mittäterschaft (§ 25 II) aus. Es kommt<br />

jedoch in Betracht, das Verhalten der K dem P nach § 25 I 2.Alt.<br />

zuzurechnen. K handelte auf Grund ihres Tatbestandsirrtums<br />

nicht (voll) verantwortlich: Sie hatte mangels der erforderlichen<br />

Kenntnisse das Ob und Wie der Tötung nicht in der Hand, also<br />

keine Tatherrschaft. Vielmehr steuerte der H als Hintermann die K<br />

ähnlich wie ein Werkzeug. Er erweckte ihren Irrtum, die Spritze<br />

sei medizinisch indiziert und nutzte diesen Irrtum gezielt, um das<br />

Verhalten der K zu lenken und so über Ob und Wie der Tötung<br />

allein zu entscheiden. Er hatte Tatherrschaft in Form der<br />

Irrtumsherrschaft und wollte die Tat als eigene. Nach jedweder<br />

vertretenen Ansicht sind die Voraussetzungen <strong>mittelbare</strong>r<br />

Täterschaft damit erfüllt. Die dem H zuzurechnende Handlung der<br />

K war kausal für den Tod des P. Der objektive Deliktstabestand<br />

ist erfüllt.<br />

• Handlung<br />

− Nicht „selbst“<br />

− Frage:<br />

Zurec hnung<br />

fremder<br />

Handlung?<br />

− Mittäterschaft (-)<br />

− <strong>mittelbare</strong><br />

Täterschaft<br />

• Erfolg, Kausalität<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 2 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

2. Subjektiver Tatbestand<br />

H kannte alle Umstände, die nach dem objektiven Tatbestand relevant waren.<br />

Insbesondere wollte er auch das Verhalten der K über ihren Irrtum steuern. H<br />

handelte vorsätzlich.<br />

Exkurs zum Aufbau:<br />

Mittäterschaft und <strong>mittelbare</strong> Täterschaft haben (je nach vertretener Auffassung<br />

im Detail) objektive und subjektive Voraussetzungen. Insoweit gibt es<br />

grundsätzlich zwei Aufbaumöglichkeiten:<br />

1. Man prüft beide innerhalb des obj. Deliktstatbestandes. Nur dadurch ist<br />

feststellbar, dass die Voraussetzungen insgesamt vorliegen, die fremde<br />

Handlung somit zurechenbar und der obj. Tatbestand erfüllt ist.<br />

2. Man prüft nur die obj. Voraussetzungen beim obj. Deliktstatbestand, die subj.<br />

später beim subj. Tatbestand. Dann kann man streng genommen den obj.<br />

Tatbestand auch nur unter dem Vorbehalt des Vorliegens der weiteren<br />

Voraussetzungen bejahen.<br />

Variante 1 ist in der Regel einfacher und übersichtlicher.<br />

Das Lösungsbeispiel hier zeigt einen etwas „faulen Kompromiss“: Der obj.<br />

Tatbestand wird nach Variante 1 geprüft, im subj. Tatbestand aber noch einmal<br />

die subj. Voraussetzungen pauschal festgestellt. Das ist streng genommen eine<br />

Dopplung und damit ein Aufbaufehler, verhindert aber, dass ein auf Variante 2<br />

fixierter „eiliger“ Korrektor irrtümlich ein Fehlen konstatiert.<br />

II. Rechtswidrigkeit, Schuld<br />

Rechtfertigende oder entschuldigende Umstände sind aus dem Sachverhalt nicht<br />

ersichtlich. H hat sich nach §§ 212, 25 I 2.Alt. strafbar gemacht.<br />

Abwandlung:<br />

A. Strafbarkeit der K wegen Totschlags (§ 212)<br />

K hat keinen Tötungsvorsatz bezüglich P oder O. Deshalb kein § 212.<br />

In Betracht kommt einzig § 222 StGB.<br />

B. Strafbarkeit der K wegen fahrlässiger Tötung (§ 222)<br />

O ist tot. Hätte K diesem nicht die Spritze injiziert, wäre er nicht verstorben. K hat<br />

dabei insoweit sorgfaltswidrig gehandelt, als sie die Spritze der falschen Person<br />

injizierte, was sie auch hätte erkennen können und müssen. Im Erfolg hat sich jedoch<br />

nicht die darin liegende Gefahr realisiert, dass Medizin einer falschen Person<br />

gespritzt wurde. Realisiert hat sich vielmehr die von diesem Sorgfaltspflichtverstoß<br />

unabhängige Gefahr des Gifts. Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang (auch Gefahroder<br />

Risikozusammenhang) ist damit nicht erfüllt. Eine Strafbarkeit nach § 222<br />

scheidet aus. [Anmerkung: Statt wie hier vom Verhalten der K her kann man die<br />

Prüfung ebenso gut vom konkreten Erfolg her aufbauen und § 222 dann an der<br />

Vorhersehbarkeit des konkret eingetretenen Erfolges für K scheitern lassen.]<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 3 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

[Die Strafbarkeit wg. fahrlässiger Körperverletzung ist nach Bearbeitervermerk nicht<br />

zu prüfen.]<br />

C. Strafbarkeit des H wegen Totschlags des O in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft (§§ 212, 25 I<br />

2.Alt.)<br />

I. Deliktstatbestandsmäßigkeit<br />

1. Objektiver Tatbestand<br />

O ist tot. Er starb an der ihm von K injizierten Spritze. Fraglich ist, ob die Handlung<br />

der K dem H zugerechnet werden kann. Als Zurechungsgrund kommt <strong>mittelbare</strong><br />

Täterschaft (§ 25 I 2. Alt.) in Betracht. Bei K liegt ein Zurechungsdefizit vor, denn sie<br />

handelte nicht vorsätzlich (und hinsichtlich des Todeserfolges nicht einmal<br />

fahrlässig). H hingegen kontrollierte das Verhalten der irrenden K insoweit, als er den<br />

Inhalt der Spritze kannte und hinsichtlich der Injektion Ob und Wie der Tat steuerte,<br />

also Tatherrschaft kraft Irrtumsherrschaft besaß. Die Voraussetzungen einer<br />

Zurechung im Wege der <strong>mittelbare</strong>n Täterschaft liegen damit vor. Der objektive<br />

Tatbestand ist erfüllt.<br />

2. Subjektiver Tatbestand<br />

H müsste vorsätzlich gehandelt haben.<br />

Hinsichtlich des Gifts, einer Injektion, der Steuerung des Verhaltens der K und des<br />

Todes eines Menschen handelte H in Kenntnis aller nach dem objektiven Tatbestand<br />

relevanten Umstände, also vorsätzlich. Er irrte allerdings insoweit, als er davon<br />

ausging, die Gabe der Spritze an P und nicht an O zu veranlassen und so den Tod<br />

des P und nicht des O herbeizuführen. Daher stellt sich die Frage, welche rechtlichen<br />

Auswirkungen dieser Irrtum hat, d.h. welche Folgen der error in persona des<br />

„Vordermannes“ für den Hintermann hat.<br />

Da der Vordermann bei der <strong>mittelbare</strong>n Täterschaft ähnlich einem mechanischen<br />

Werkzeug eingesetzt wird, behandelt die h.L. sein „Fehlgehen“ für den Hintermann<br />

stets als aberratio ictus. Der Hintermann ist nach h.L. also nicht wegen vorsätzlichen<br />

vollendeten Delikts zu bestrafen, sondern wegen Versuchs der Tat in Tateinheit mit<br />

fahrlässigem Delikt. Nach Gegenansicht ist zu differenzieren: Überlässt der<br />

Hintermann, der ein best. Opfer bzw. Objekt im Auge hat, dem Werkzeug (anhand<br />

best. Charakteristika) die Individualisierung des Tatopfers, muss er sich den<br />

Auswahlfehler des instruktionsgemäß handelnden Werkzeugs wie einen eigenen<br />

zurechnen lassen. Handelt das Werkzeug demgegenüber – wie hier – ohne eigene<br />

Auswahlmöglichkeit bei der Individualisierung, sind bei einer Auftragsabweichung die<br />

Regeln der aberratio ictus in Anschlag zu bringen. Begründet wird dies damit, dass<br />

der Täter, der dem Tatmittler bei der Individualisierung des Opfers einen weiten<br />

Spielraum einräumt, nicht durch eine Identitätsverwechslung durch den Tatmittler im<br />

Rahmen des zugestandenen Individualisierungsspielraumes entlastet werden soll.<br />

Vorliegend hat H der K keine eigene Auswahlmöglichkeit überlassen. Beide<br />

Ansichten führen also vorliegend zu demselben Ergebnis (aberratio ictus für H), so<br />

dass eine Entscheidung hier letztlich dahinstehen kann. Nach beiden Auffassungen<br />

handelte H hier also ohne Vorsatz hinsichtlich des Todes des O.<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 4 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

D. Strafbarkeit des H wegen Versuchs des Totschlags des P in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft<br />

(§§ 212, 25 I 2.Alt., 22, 23 I)<br />

I. Vorprüfung<br />

P lebt; die Tat wurde nicht vollendet. Der Versuch des Totschlags, eines<br />

Verbrechens i.S.d. § 12 I, ist gem. § 23 I 1.Alt. strafbar.<br />

II. Tatentschluss<br />

H fasste ins Auge, das Verhalten der K durch deren Irrtum so zu steuern, dass diese<br />

den P vorsatzlos mit der Giftspritze töten würde. H hatte also den Tatentschluss<br />

eines Totschlags mit Tatherrschaftsbewusstsein und Täterwillen.<br />

III. Un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen<br />

H müsste nach seiner Vorstellung von der Tat unmittelbar zu dieser angesetzt haben.<br />

Welche Ereignisse eintreten müssen, damit man in Fällen <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft ein<br />

un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen des Hintermannes bejahen kann, ist umstritten. Teils wird<br />

der Versuchsbeginn allein nach dem Verhalten des Vordermannes bestimmt: Der<br />

Hintermann setzt erst an, wenn der Tatmittler ansetzt, denn bei der Tatbegehung<br />

komme es auf das Verhalten des Vordermannes an, das dem Hintermann ja gerade<br />

zugerechnet wird („Gesamtlösung“). Die Gegenansicht will den Versuchsbeginn<br />

allein nach dem Verhalten des Hintermannes bestimmen, sieht das un<strong>mittelbare</strong><br />

Ansetzen also im Beginn des Einwirkens auf das „Werkzeug“ („Einwirkungslösung“).<br />

Nach herrschender vermittelnder Ansicht soll der Hintermann i.S.d. § 22 zur Tat<br />

unmittelbar ansetzen, wenn er seiner Vorstellung nach die Einwirkung auf den<br />

Tatmittler abschließt, das Geschehen also aus der Hand gibt und deshalb keine<br />

weiteren Zwischenakte seinerseits mehr erforderlich sind. Da vorliegend K die<br />

Spritze bereits verabreichte, also ihrerseits die tatbestandsmäßige Handlung sogar<br />

bereits voll ausführte, liegt nach allen vertretenen Ansichten ein un<strong>mittelbare</strong>s<br />

Ansetzen vor, ohne dass es einer Entscheidung des Streits bedürfte.<br />

IV. Rechtswidrigkeit, Schuld und Ergebnis<br />

Rechtfertigende oder entschuldigende Umstände liegen nicht vor, ebenso wenig ein<br />

Rücktritt i.S.d. § 24. H ist wegen versuchten Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft<br />

nach §§ 212, 25 I 2.Alt., 22, 23 I zu bestrafen.<br />

E. Strafbarkeit des H wegen fahrlässiger Tötung des O (§ 222)<br />

I. Tatbestandsmäßigkeit<br />

H ist wegen fahrlässiger Tötung des O zu bestrafen, wenn er unter Verstoß gegen<br />

eine Sorgfaltspflicht den Tod des O objektiv und subjektiv vorhersehbar, vermeidbar<br />

und zurechenbar verursachte. Giftspritzen aus der Hand zu geben, damit sie einem<br />

Menschen injiziert werden, ist grob sorgfaltswidrig. Dies war hier auch kausal für den<br />

Tod des O, denn die Handlung könnte nicht hinweggedacht werden ohne dass der<br />

Erfolg entfiele, und genau die darin liegende Gefahr hat sich im Tod des O<br />

verwirklicht. Trotz des Irrtums (der K) über die Person des O lag der Erfolg im<br />

Rahmen der Lebenserfahrung und war objektiv wie auch subjektiv für H<br />

vorhersehbar. Er wäre vermieden worden, hätte H sorgfaltspflichtgemäß gehandelt.<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 5 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

Dass die Handlung einer dritten Person (K) nach der Handlung des H in der<br />

Kausalkette stand, ist auf Grund der gegenüber dem Vorsatzdelikt erweiterten<br />

Verantwortlichkeit für fahrlässiges Verhalten unbeachtlich (statt durch ein<br />

Regressverbot wird die Verantwortlichkeit durch die Vorhersehbarkeit bestimmt; einer<br />

Konstruktion wie der <strong>mittelbare</strong>n Täterschaft bedarf es daher beim fahrlässigen Delikt<br />

nicht).<br />

II. Rechtswidrigkeit, Schuld Ergebnis<br />

Rechtfertigende oder entschuldigende Umstände liegen nicht vor. H ist wegen<br />

fahrlässiger Tötung strafbar (§ 222).<br />

F. Konkurrenzen<br />

Der versuchte Totschlag in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft und die fahrlässige Tötung stehen<br />

in Tateinheit (§ 52), denn sie wurden durch dieselbe natürliche Handlung begangen<br />

und keine der Taten tritt hinter der anderen zurück.<br />

Fall 2:<br />

Strafbarkeit des T wegen Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft (§§ 212 I, 25 I 2.Alt.)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB<br />

o Erfolg: O ist tot<br />

o T wirkte nicht durch eine eigene Handlung auf das Leben der O ein<br />

o Zurechenbarkeit der Hdlg. der O (Werfen des Föns in die Badewanne)?<br />

• Mittäterschaft (§ 25 II): (-), da gerade keinerlei Vorsatz der O (außerdem<br />

Selbsttötung straffrei)<br />

• <strong>mittelbare</strong> Täterschaft (§ 25 I 2.Alt.):<br />

- objektiv tatbestandslos (Selbsttötung erfüllt keinen Straftatbestand) &<br />

vorsatzlos (O wollte sich nicht selbst töten, sondern nur „Körper<br />

tauschen“) handelnder Vordermann<br />

- Tatmittler als Werkzeug gegen sich selbst<br />

¬ Selbsttötung der O wäre zwar nicht tatbestandlich, aber für T ist O<br />

„anderer Mensch“ iSd. § 212 I<br />

¬ Opfer kann als Tatmittler gegen sich selbst eingesetzt werden, wenn<br />

entspr. Zurechnungsdefizit bei ihm vorliegt (hier: O erfasst nicht den<br />

sozialen Sinngehalt und die Tragweite ihres Handelns)<br />

¬ Überlegenes Wissen des T<br />

- Gezieltes Herbeiführen & bewusstes Ausnutzen der Unkenntnis der O<br />

hinsichtlich der Folgen ihrer Handlung<br />

- Tatherrschaft kraft überlegenen Wissens seitens T (Wissensherrschaft)<br />

(Lit.) & animus auctoris (Rspr.)<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 6 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

2. subj. TB<br />

⇒ T in der Rolle des planvoll lenkenden Hintermannes(+)<br />

o Vorsatz: (+)<br />

o [Ausnutzungsbewusstsein sowie Tatherrschaftsbewusstsein bzw. Täterwille<br />

können ganz knapp noch einmal festgestellt werden.]<br />

II. RW, SCH: (+)<br />

T hat sich gem. §§ 212 I, 25 I 2. Alt. StGB strafbar gemacht.<br />

Fall 3:<br />

Strafbarkeit der G wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c I Nr.1a)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB<br />

o Straßenverkehr, Führen eines Fahrzeugs: (+)<br />

o infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage, Fahrzeug sicher<br />

zu führen: hier absolute Fahruntüchtigkeit<br />

o [Exkurs: absolute Fahruntüchtigkeit – ab BAK 1,1 ‰ (BGHSt 37, 89), früher ab<br />

1,3 ‰ (BGHSt 21, 257), bei Fahrrad 1,6 ‰ – begründet unwiderlegliche<br />

Vermutung für alkoholbedingte Unfähigkeit, Fahrzeug sicher zu führen; relative<br />

Fahruntüchtigkeit (ab 0,3 ‰) begründet Vermutung für alkoholbedingte<br />

Unfähigkeit nur zusammen mit weiteren Beweisanzeichen, insbes. einem<br />

alkoholbedingten Fahrfehler]<br />

o konkrete Gefährdung von<br />

• Leib oder Leben eines anderen Menschen: (-)<br />

• fremde Sache von bedeutendem Wert:<br />

⇒ (-)<br />

- Auto nur geleast, also fremd, und bedeutender Sachwert (jedenfalls mehr<br />

als 1000 €)<br />

- Tatfahrzeug taugliches Gefährdungsobjekt? str.<br />

h.M.: (-), da § 315c primär Straßenverkehr schützt und Tatfahrzeug<br />

notwendiges Tatmittel ist<br />

Strafbarkeit der G wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB<br />

2. subj. TB<br />

o Fahrzeug im Straßenverkehr Führen: (+), s.o.<br />

o Fahruntüchtigkeit (abstrakte Gefahr): (+), s.o.<br />

o Vorsatz: (-), G ging von „nur“ 0,2 ‰ aus<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 7 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

o Fahrlässigkeit (Abs.2): (+) wer bis 1,3 ‰ trinkt, kann Fahruntüchtigkeit auch<br />

erkennen und Fahren vermeiden, Testergebnis wich zu weit von plausiblem Wert<br />

ab<br />

II. Rw, Sch: (+)<br />

G hat sich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr gem. §§ 316 I, II strafbar<br />

gemacht.<br />

Strafbarkeit des D wegen Trunkenheit im Verkehr (§ 316)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB<br />

⇒ (-)<br />

o D hat kein Fahrzeug selbst geführt<br />

o Handlung der G ist D nicht nach § 25 I 2.Alt. zurechenbar, da § 316<br />

eigenhändiges Delikt (es gibt kein <strong>mittelbare</strong>s Führen eines Fahrzeugs)<br />

Grund: bei den eigenhändigen Delikten setzt der Tatbestand die unmittelbar<br />

eigene Vornahme der Tatbestandshandlung voraus, weil der besondere<br />

Verhaltensunwert des betreffenden Delikts nur auf diese Weise zu realisieren ist.<br />

Strafbarkeit des D wegen Anstiftung oder Beihilfe zur Trunkenheit im Verkehr (§§ 316,<br />

26, 27 I)<br />

Es liegt keine vorsätzliche Haupttat vor. Teilnahme an der fahrlässigen Tat der G ist<br />

nicht möglich.<br />

[D kann trotz Einheitstätermodell bei Fahrlässigkeitsdelikten auch nicht selbst wegen<br />

fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr nach § 316 I, II bestraft werden, denn auch<br />

insoweit steht die Eigenhändigkeit des Delikts entgegen.]<br />

Fall 4:<br />

Strafbarkeit des R wegen versuchten Totschlags §§ 212 I, 22, 23 I<br />

I. Vorprüfung<br />

o kein vollendeter Totschlag, da N nicht tot<br />

o Versuch des Totschlags strafbar nach § 23 I 1.Alt. i.V.m. § 12 I und § 212 I<br />

II. Tatentschluss<br />

Tod der N durch Messerstiche ins Auge gefasst<br />

III. Un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen<br />

Tathandlung bereits begonnen ⇒ Schwelle zum „jetzt geht es los“ überschritten<br />

IV. Rechtswidrigkeit<br />

o nach SV obj. keine rechtfertigenden Umstände<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 8 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

V. Schuld<br />

o nach Tätervorstellung: Tötung der N rettet halbe Menschheit; wäre ein<br />

Rechtfertigungsgrund erfüllt, wenn diese Umstände vorgelegen hätten?<br />

• § 32 (-), kein Angriff der N<br />

• § 34 (-), keine Verrechnung von (einzelnem) Leben gegen (viele) Leben<br />

⇒ (-), d.h. kein Erlaubnistatbestandsirrtum<br />

o § 35 I: (-), da nach Vorstellung des R kein Angehöriger von ihm und keine ihm<br />

sonst nahe stehende Person betroffen<br />

o übergesetzlicher Notstand analog § 35 I: fraglich, ob überhaupt anzuerkennen,<br />

jedenfalls objektiv (-) und Irrtum vermeidbar ⇒ keine Entschuldigung wg.<br />

Notstands<br />

o Erlaubnisirrtum, § 17:<br />

• unzulässige Abwägung der Menschenleben durch R ist rechtlicher<br />

Bewertungsfehler in (Putativ-)Notstandssituation (also in § 34 einzuordnen)<br />

• sie führte vorliegend zu Erlaubnisirrtum ⇒ § 17 anwendbar<br />

• Irrtum war vermeidbar ⇒ keine Entschuldigung, aber fakultative<br />

Strafmilderung (§ 17 S.2)<br />

o Schuldminderung: § 21 (Bearbeitervermerk)<br />

VI. Rücktritt, § 24<br />

VII. Ergebnis<br />

o Versuch war beendet (R nahm an, alles für den Erfolgseintritt erforderliche getan<br />

zu haben)<br />

o R unternahm nichts, um den Erfolgseintritt zu verhindern ⇒ kein Rücktritt<br />

R hat sich wegen versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I strafbar gemacht.<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 9 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

Strafbarkeit von H und P wegen gemeinschaftlich versuchten Totschlags in<br />

<strong>mittelbare</strong>r Täterschaft gem. §§ 212 I, 22, 23 I, 25 I 2.Alt., II<br />

[Vorprüfung muss nicht wiederholt werden.]<br />

I. Tatentschluss<br />

o Tatentschluss hinsichtlich Tötung der N durch R<br />

Ist H und P die Handlung des R (nach den von ihnen vorgestellten Umständen)<br />

zurechenbar nach § 25 I 2.Alt.?<br />

Problem: R ist selbst als Täter strafbar (hier: Konstellation des vermeidbaren<br />

Verbotsirrtums beim Vordermann)<br />

• Teile der Lit.: keine „Täterschaft hinter dem Täter“; Verantwortungsprinzip: ist<br />

der Vordermann strafrechtlich für die Tat verantwortlich, so können<br />

Hintermänner nur als Teilnehmer bestraft werden<br />

• h.M.: bewusstes Hervorrufen und Ausnutzen eines Zurechnungsdefizits (hier:<br />

Wahnideen und Bewertungsirrtum) genügt, wenn der Hintermann dadurch<br />

wesentliche Teile der Tatausführung zu bestimmen vermag, auch wenn<br />

dieses Defizit die strafrechtliche Verantwortung des Vordermannes letztlich<br />

nicht ausschließt; Tatherrschaft und Täterwille bestehen in solchen Fällen und<br />

sind ausreichend; hier: H und P stellten sich solche Umstände vor<br />

⇒ § 25 I 2.Alt. (+) (a.A. vertretbar)<br />

o H und P haben für Einwirkung auf R gemeinsamen Tatplan und wollen beide<br />

Beiträge leisten ⇒ § 25 II (+)<br />

II. Un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen<br />

Einwirkung auf R abgeschlossen und R hat selbst bereits Tathandlung ausgeführt<br />

⇒ nach allen vertretenen Ansichten un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen (+)<br />

III. Rw, Sch: (+)<br />

H und P strafbar wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r<br />

Täterschaft gem. §§ 212 I, 22, 23 I, 25 I 2.Alt., II<br />

Fall 5:<br />

Strafbarkeit des T wegen Totschlags an O (§ 212)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB: Mensch tot, Schießen, Kausalität (+)<br />

2. subj. TB: error in persona unbeachtlich (Mensch ist Mensch), Vorsatz (+)<br />

II. Rw., Sch.: (+)<br />

T strafbar wegen Totschlags nach § 212<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 10 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

Strafbarkeit des A wegen Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft (§§ 212, 25 I 2.Alt.)<br />

I. TB<br />

1. obj. TB:<br />

o O ist tot<br />

2. subj. TB:<br />

o Kann A die Handlung des T (Schießen) nach § 25 I 2.Alt. zugerechnet werden?<br />

Problem: R ist selbst als Täter strafbar. (entsprechend Fall 4!)<br />

• Teile der Lit.: keine „Täterschaft hinter dem Täter“; Verantwortungsprinzip: ist<br />

der Vordermann strafrechtlich für die Tat verantwortlich, so können<br />

Hintermänner nur als Teilnehmer bestraft werden<br />

• h.M.: bewusstes Hervorrufen und Ausnutzen eines Zurechnungsdefizits (hier:<br />

error in persona) genügt, wenn der Hintermann dadurch wesentliche Teile der<br />

Tatausführung zu bestimmen vermag, auch wenn dieses Defizit die<br />

strafrechtliche Verantwortung des Vordermannes letztlich nicht ausschließt;<br />

Tatherrschaft und Täterwille bestehen in solchen Fällen und sind ausreichend;<br />

hier: A steuert über „Austausch der Opfer“ konkreten Erfolg des<br />

vorausgesehenen Verhaltens des T<br />

o Kausalität, obj. Zurechung (+)<br />

Vorsatz und Ausnutzungsbewusstsein (sowie Tatherrschaftsbewusstsein und<br />

Täterwille) (+)<br />

II. Rw., Sch.: (+)<br />

A strafbar wegen Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft nach §§ 212, 25 I 2.Alt.<br />

Fall 6:<br />

Strafbarkeit des A wegen versuchten Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft gem.<br />

§§ 212 I, 22, 23 I, 25 I 2.Alt<br />

I. Vorprüfung<br />

o B lebt, Tat nicht vollendet<br />

o Totschlag Verbrechen (§ 12 I i.V.m. § 212 I), Versuchsstrafbarkeit aus § 23 I 1.Alt.<br />

II. Tatentschluss<br />

o A fasst Tod des B mittels Säurengabe durch C und D ins Auge<br />

o A Verhalten von C und D zurechenbar nach § 25 I 2.Alt. (+), Tatherrschaft kraft<br />

Irrtumsherrschaft und animus auctoris<br />

III. Un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen<br />

o Problem: Versuchsbeginn bei <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft<br />

• 1. Mgl.: Beginn des Einwirkens auf den Vordermann<br />

- Argument: damit überschreitet Hintermann die Schwelle zum „Jetzt geht<br />

es los“ für das eigene Verhalten<br />

Stand: 08.06.2007

strafrecht gk II<br />

Propädeutische Übung (11./12.Stunde)<br />

Seite 11 von 11<br />

Sommersemester 2007<br />

FAU Erlangen-Nürnberg • RiOLG Prof. Dr. Matthias Jahn<br />

IV. Rw., Sch.: (+)<br />

- Gegenargument: prinzipiell noch keine Rechtsgutsgefährdung und noch<br />

volle Kontrolle des Hintermannes<br />

• Gegenansicht: Un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen des Vordermannes ist entscheidend<br />

- Argument: dessen Verhalten wird ja gerade dem Hintermann zugerechnet,<br />

Einwirken ist nicht selbst tatbestandsmäßig, sondern nur<br />

Zurechnungsgrund<br />

- Gegenargument:<br />

¬ Vordermann wird wie Werkzeug eingesetzt und ist an sich regelmäßig<br />

schon gefährlich<br />

¬ un<strong>mittelbare</strong>s Ansetzen muss nach Tätervorstellung beurteilt werden;<br />

Abstellen auf Handeln des Vordermannes und Vorstellung des<br />

Hintermannes führt regelmäßig zu Verwerfungen (und<br />

ungerechtfertigten Vorteilen für Hintermann bei Irrtümern)<br />

• Vermittelnde Ansicht (h.M., BGH): Entlassen des Vordermannes aus<br />

Einwirkung des Hintermannes, wenn Hintermann dabei an<br />

Handlungsbereitschaft des Tatmittlers glaubt<br />

- Argumente:<br />

¬ erst nun keine weiteren (eigenen) Zwischenakte mehr vorgesehen und<br />

Schwelle zum „Jetzt geht es los“ überschritten<br />

¬ regelmäßig entsteht zu diesem Zeitpunkt relevante Gefahr für<br />

Rechtsgut; auf konkrete, tatsächliche Gefahr kommt es dabei nicht an:<br />

auch der untaugliche Versuch ist strafbar, insoweit allein<br />

Tätervorstellung entscheidend<br />

V. Rücktritt (§ 24): (-), da Versuch fehlgeschlagen<br />

A strafbar wegen versuchten Totschlags in <strong>mittelbare</strong>r Täterschaft gem. §§ 212 I, 22,<br />

23 I, 25 I 2.Alt<br />

Stand: 08.06.2007