Titelblatt Entflechtung

Titelblatt Entflechtung

Titelblatt Entflechtung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Ziele<br />

Hinweise zur schriftlichen<br />

Unterrichtsplanung<br />

im Kölner Studienseminar<br />

- Sonderpädagogik -<br />

Reihe/<br />

Kontext<br />

Version: „<strong>Entflechtung</strong>“<br />

Didaktische<br />

Begründung<br />

<strong>Titelblatt</strong><br />

Lernvoraussetzungen<br />

„<strong>Entflechtung</strong>“<br />

Literatur

Vorwort<br />

Verehrte Lehramtanwärterinnen und Lehramtanwärter,<br />

in den folgenden „Hinweisen“ erläutert das Kollegium des Seminars Sonderpädagogik Köln fünf<br />

Planungselemente, die sich als Fundament eines sonderpädagogisch akzentuierten Unterrichts<br />

bewährt haben. Diese Elemente stehen in engster Interdependenz mit den Qualitätsstandards<br />

individueller Förderung, die in den Rahmenplänen für den Vorbereitungsdienst in<br />

Studienseminar und Schule festgelegt worden sind. Sie besitzen damit in unserem Seminar den<br />

Status einer allgemeinen Verbindlichkeit.<br />

Diskussionsbedarf besteht jedoch nach wie vor in der wissenschaftlichen Herangehensweise und<br />

der entsprechenden schriftlichen Darstellungsform.<br />

Im Sinne des selbstständigen Lernens widerstrebt es uns, Ihnen eine allgemein gültige<br />

Planungsanleitung zu verfassen. Alternativ dazu haben wir Ihnen das Spektrum der<br />

Darstellungsmöglichkeiten aufgezeigt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.<br />

Wenn Sie sich auf den weiteren Seiten in die Planungsbausteine „einlesen“, lassen Sie sich bitte<br />

nicht von deren hohen Komplexität abschrecken. Allein durch learning by doing wird der Kontext<br />

klarer und konkreter.<br />

In Zusammenarbeit mit Ihnen werden wir noch einmal die unterschiedlichen wissenschaftlichen<br />

Ansätze beleuchten und entsprechende Darstellungsweisen erörtern.<br />

Als Ergebnis sollte dann Ihre individuelle Planung entstehen, die Ihrem eigenen Förderkonzept<br />

(abgestimmt auf die individuellen Lernausgangslagen Ihrer Schüler) entspricht. Fragen Sie also<br />

nie „Wie hätten Sie es denn gerne“ !!!<br />

Der Erwerb Ihrer Planungskompetenz ist von Seminarseite aus in folgenden Schritten grob<br />

vorstrukturiert:<br />

1. Zweitätige Kompaktphase „Unterrichtsplanung“ im Hauptseminar<br />

2. Kompakttag „<strong>Entflechtung</strong>“ in Studiengruppen<br />

3. Erprobung der Planungsbausteine (max. 3 Seiten) anlässlich des 1. Unterrichtsbesuches<br />

• Ziele<br />

• Kontext- / Reihenplanung<br />

• Verlaufsskizze<br />

4. Sukzessive Hinzufügung weiterer Planungsbausteine in Absprache mit den<br />

Fachseminarleitungen<br />

Am Ende Ihrer Ausbildung legen Sie den „Mitgliedern des Prüfungsausschusses eine knappe<br />

schriftliche Planung des Unterrichts oder gegebenenfalls eine kurzgefasste schriftliche Planung des<br />

Vorhabens vor“ (vergl. OVP, § 34 , 2006);<br />

d.h. 5 – 7 Textseiten zuzüglich <strong>Titelblatt</strong> und Literaturverzeichnis.<br />

Zur Vereinheitlichung der Terminologie haben wir abschließend ein Glossar verfasst.<br />

Viel Erfolg für Ihre Ausbildung wünscht im Namen des Kölner Kollegiums<br />

- 1 -<br />

Ihr<br />

Chr. Riegel

Zielkomplex<br />

Begriffsbestimmung und –erläuterung<br />

Umfang: ca. 1 Seite<br />

In der Literatur finden sich verschiedene Begriffe für das "Ziel" einer Unterrichtsstunde oder<br />

Unterrichtsreihe. Hierzu gehören die Begriffe Anliegen (* s. Glossar) oder Lernchance*. Wir<br />

haben uns für den Begriff „Ziel“ entschieden, um die Zielorientierung von Unterricht<br />

hervorzuheben.<br />

Ziel: „Ein Ziel ist die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses eines Lehr-, Lernprozesses“:<br />

(Meyer, Hilbert: Didaktische Modelle, Berlin 2002, S. 51)<br />

Das „gewünschte Ergebnis“ muss an den Unterrichtsinhalten und an den Lernvoraussetzungen<br />

der Schülerinnen und Schüler orientiert sein.<br />

⋅<br />

Das „gewünschte Ergebnis“ konkretisiert sich in Lernangeboten und beinhaltet:<br />

a) Ziele, die vom Lehrer gesetzt werden<br />

b) Ziele, die vom Schüler selbst gesetzt werden (z.B. in offenen Unterrichtsformen)<br />

⋅<br />

Für den sonderpädagogischen Unterricht wird auf der Zielebene i.d.R. zwischen<br />

a) Fach- und<br />

b) Entwicklungszielen<br />

unterschieden, die aus den Unterrichtsfächern und den Entwicklungsbereichen abgeleitet<br />

werden.<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Die Ableitung im Unterrichtsfach erfolgt über einen Lernbereich*/Fachaspekt und<br />

führt zu einem konkreten fachlichen Ziel.<br />

Die Ableitung im Entwicklungsbereich* erfolgt über einen Entwicklungsaspekt* und<br />

führt zu einem konkreten entwicklungsbezogenen Ziel.<br />

Die Wahl der Begriffe ist abhängig von der zugrunde liegenden Didaktik (Lernziel →<br />

Lernzielorientierter* Unterricht; Anliegen → Humanistische Pädagogik*; Lernchance* →<br />

Konstruktivismus*)<br />

Im Rahmen der schriftlichen Unterrichtsplanung werden Ziele für die Unterrichtsreihe<br />

(auch Kontext oder Gesamtkontext genannt) und für die einzelne Unterrichtseinheit*<br />

formuliert.<br />

Ziele können für die Gesamtgruppe, für Teilgruppen oder als Individualziele formuliert<br />

werden.<br />

Für Lerngruppen, in denen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen<br />

Bildungsgängen* (HS, LE etc.) unterrichtet werden, müssen in jedem Fall die<br />

unterschiedlichen Bildungsgänge Berücksichtigung finden.<br />

Dabei können Ziele exemplarisch für einzelne Schüler dargestellt werden.<br />

- 2 -

Im sonderpädagogischen Unterricht stehen manchmal die Fachziele im Vordergrund (es werden<br />

z.B. in einer Unterrichtseinheit vor allem biologische Inhalte erarbeitet), manchmal die<br />

Entwicklungsziele (z.B. wird vorrangig an der Einführung von Gruppenarbeit gearbeitet).<br />

Resultierend aus den Lern- und Förderbedürfnissen der Schülergruppe gibt es sechs<br />

Möglichkeiten der Gewichtung von Zielen (s. auch S. 12/13):<br />

1. Fach- und Entwicklungsaspekt sind unterschiedlich.<br />

2. Fach- und Entwicklungsaspekt liegen eng zusammen.<br />

3. Es gibt einen Inhaltsaspekt, der nicht zwingend einem Fach zugeordnet ist und einen<br />

Entwicklungsaspekt.<br />

4. Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsaspekte.<br />

5. Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachsaspekte.<br />

6. Es gibt mehrere Entwicklungsaspekte und mehrere Fachaspekte.<br />

Gütekriterien<br />

⋅ Die Zielsetzung muss den angestrebten und/oder erwünschten Lern-/Kompetenzzuwachs<br />

beschreiben.<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Zielformulierungen sind eindeutig, präzise, nachvollziehbar.<br />

Ziele sind an curricularen Erfordernissen orientiert.<br />

Ziele stehen in engem sachlogischen Zusammenhang mit den fokussierten Fachinhalten<br />

und Entwicklungsaspekten.<br />

Zielformulierungen sind an den gewählten didaktischen Konzepten und Förderkonzepten<br />

orientiert (z.B. „Die Schüler/innen sollen...“ → Lernzielorientierte Didaktik; „Die<br />

Schüler/innen haben die Chance...“ → Konstruktivismus).<br />

- 3 -

Kontext/Reihe<br />

1. Ziel dieses Planungsbausteins:<br />

Umfang: ca. 1 Seite<br />

In dem Planungsbaustein Kontext*/Reihe* wird der unterrichtliche Zusammenhang der gezeigten<br />

Unterrichtseinheit/ Unterrichtsstunde dargestellt.<br />

Vorgehen: Ordnen Sie Ihre Unterrichtseinheit/Unterrichtsstunde in einen für die Schülerinnen<br />

und Schüler sinnvollen thematischen Zusammenhang ein, der sowohl einer fachlichen als auch<br />

entwicklungsbezogenen Perspektive und Struktur folgt (vgl. Kölner 2-Säulen-Model).<br />

2. Unverzichtbare Teilaspekte der Darstellung:<br />

⋅ schülerorientierte Themenformulierung des Inhaltes („keine Slogans“)<br />

⋅<br />

⋅<br />

fachlich begründete Strukturierung und fachlich begründeter Aufbau („roter Faden“)<br />

entwicklungsbezogene Struktur („Entwicklungslogik“)<br />

3. Mögliche Darstellungsformen<br />

⋅ Flächige Darstellung (hierin spiegeln sich eher offene Formen wie Projekte,<br />

Werkstattarbeit oder Stationenlernen wieder)<br />

⋅<br />

tabellarische Darstellung (hierin spiegelt sich die gewählte zeitliche, oft auch inhaltliche<br />

Struktur der Unterrichtsreihe wieder). …<br />

Flächige Darstellung:<br />

Thema:<br />

Fachziel:<br />

Entwicklungsziel:<br />

Schülerideen<br />

Situative Bedingungen<br />

Thema:<br />

Fachziel:<br />

Entwicklungsziel:<br />

Thema:<br />

Fachziel:<br />

Entwicklungsziel:<br />

Thema:<br />

Fachziel:<br />

Entwicklungsziel:<br />

Thema:<br />

Fachziel:<br />

Entwicklungsziel:<br />

- 4 -

Tabellenform:<br />

Thema/<br />

Inhalt<br />

Fachziel der<br />

Unterrichtseinheit/-stunde<br />

Entwicklungsziel der<br />

Unterrichtseinheit/-stunde<br />

Für beide Darstellungsformen gilt: Jeder Unterricht ist prozessorientiert angelegt. Machen Sie<br />

deutlich, was Sie geplant haben und was sich im Unterrichtsprozess verändert hat.<br />

4. Darstellungen möglicher Umsetzungsformen<br />

Die Grundlage für Ihre Planungen ist das 2 Säulen Modell. Dabei lernen Sie in der Praxis viele<br />

unterschiedliche Formen kennen, in denen fachliche und entwicklungsbezogene Ziele<br />

zusammenfließen. Die hier vorgestellten Modelle sollen helfen, diese unterschiedlichen Formen<br />

in eine Struktur einzuordnen<br />

4.1 Fachziel und Entwicklungsziele liegen eng zusammen<br />

Fachziel und Entwicklungsziele liegen weit auseinander<br />

Fachliche Inhalte und Ziele sowie Entwicklungsaspekt und Ziele entwickeln sich in einer Reihe<br />

oder in einem Projekt miteinander oder parallel.<br />

Dabei kann es sein, dass Fachziele und Entwicklungsziele eng zusammenliegen (hier handelt es<br />

sich manchmal nur um unterschiedliche Perspektiven) oder Fachziele und Entwicklungsziele<br />

liegen weit auseinander und wurden von der Lehrperson zugeordnet.<br />

Fachziel<br />

Fachziel<br />

Fachziel<br />

Fachziel<br />

Fachziel<br />

Entwicklungsziele<br />

Entwicklungsziele<br />

Entwicklungsziele<br />

Entwicklungsziele<br />

Entwicklungsziele<br />

Zum Beispiel liegen im Fach Evangelische Religionslehre das Grundschullehrplanthema Ich und<br />

die Anderen eng mit dem Entwicklungsbereich Soziabilität und den Entwicklungsaspekten<br />

Teamfähigkeit, Regelbewusstheit u.ä. zusammen; im Fach Geographie beim Thema Orientierung<br />

mit Karten mit dem Entwicklungsbereich Wahrnehmung und dem Entwicklungsaspekt<br />

Räumliches Vorstellungsvermögen.<br />

Andererseits kann im Fach Mathematik im Entwicklungsbereich Soziabilität der<br />

Entwicklungsaspekt Kooperation gefördert werden.<br />

- 5 -

Nachstehend folgt ein Beispiel aus dem Sachunterricht, bei dem Fach- und<br />

Entwicklungsaspekt eng zusammenliegen:<br />

Thema der Reihe: Wir beobachten das Wetter und dokumentieren wichtige<br />

Wettererscheinungen mit Hilfe unserer Wetterstation.<br />

Fachziel der Reihe:<br />

Die SuS erhalten die Möglichkeit ausgewählte wetterkonstituierende Aspekte kennen zu lernen.<br />

Entwicklungsbereich:<br />

Lern-/Arbeitsverhalten<br />

Entwicklungsaspekt: Methodenkompetenz<br />

Entwicklungsziel der Reihe:<br />

Die SuS erhalten die Möglichkeit ihre Kompetenzen innerhalb der fachspezifischen Arbeitsweisen<br />

des Messens (Ablesen, Einschätzen) und der Dokumentation (Eintragen in Tabellen, Nutzung<br />

von Symbolen) zu erweitern.<br />

Thema<br />

So ein Wetter....<br />

Für Wettererscheinungen<br />

gibt es Zeichen<br />

Verschiedene<br />

Wolkenarten –<br />

anderes Wetter<br />

Es tröpfelt und<br />

es gießt ...<br />

Warm und kalt<br />

Wie stark ist der<br />

Wind und<br />

woher kommt<br />

er<br />

Fachziel<br />

Die SUS erhalten die Möglichkeit...<br />

...ausgewählte Wettergeräusche in<br />

Kombination mit Bildern zu klassifizieren<br />

(Niederschlag, Bewölkung, Wind,<br />

Temperatur) sowie ihr Vorwissen zu<br />

aktivieren.<br />

...eine Wettertafel zur Darstellung der<br />

Wettererscheinungen (s.o.) als<br />

Dokumentationsgrundlage zu erstellen.<br />

... verschiedene Wolkenarten<br />

(Schleier-, Schäfchen-, Regen-,<br />

Gewitterwolken) als Hinweise auf das Wetter<br />

kennen zu lernen.<br />

... zwischen Niesel-, Platz- und Dauerregen zu<br />

unterscheiden.<br />

.... unterschiedliche Bildsequenzen hinsichtlich<br />

der angenommenen Temperatur zu ordnen<br />

und das Thermometer als<br />

Bestimmungsinstrument kennen zu lernen.<br />

...die Komponenten Windrichtung und -<br />

stärke nach dem Bau eines Windmessers als<br />

Wettermerkmale zu bestimmen.<br />

Entwicklungsziel<br />

Die SUS erhalten die Möglichkeit...<br />

...Symbole zur Darstellung von<br />

Wettererscheinungen als Protokollgrundlage<br />

kennen zu lernen<br />

...verschiedene Symbole zum Bewölkungsgrad<br />

als erste Wettererscheinung zur<br />

Wetterbeobachtung und –dokumentation<br />

(Eintrag in Wettertafel) zu nutzen.<br />

... ein Regenmessgerät zur Bestimmung und<br />

Dokumentation der Niederschlagsmenge<br />

(ablesen Skala, einzeichnen in Messskala auf<br />

Wettertafel) zu nutzen.<br />

....die Temperatur an der Celsius-Skala des<br />

Thermometers abzulesen u. gemessene Werte<br />

in das Wetterprotokoll einzutragen.<br />

... die am Windmessgerät abzulesenden<br />

Komponenten „genau“ zu bestimmen und in<br />

das Wetterprotokoll einzuordnen und zu<br />

übertragen.<br />

In der verbleibenden Zeit bis zu den Winterferien werden die täglichen Messungen fortgesetzt. Anhand der aktuellen<br />

Wettertafel werden täglich Wetterberichte in Kurzform vorgetragen.<br />

- 6 -

4.2 Es gibt keinen Fachaspekt – nur einen Entwicklungsaspekt<br />

Beispiel:<br />

Eine Spielgruppe einer Förderschule E/S lässt sich im Alltag nur schwer nachvollziehbar an einen<br />

fachlichen Aspekt angliedern<br />

Fach entfällt<br />

Entwicklungsziel<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Spielgruppe<br />

Soziales Lernen<br />

Basale Förderung<br />

Unterstützte<br />

Kommunikation<br />

Bei Unterrichtsbesuchen kann diese Form höchstens einmal und dann auch nur in der<br />

Fachrichtung gezeigt werden. Diese Form ist für Prüfungen nicht geeignet, da sie nicht der OVP<br />

entspricht.<br />

4.3 Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsbereiche<br />

Fachziel Entwicklungsziel für<br />

Schüler x<br />

Fachziel<br />

Entwicklungsziel<br />

Schüler y<br />

für<br />

Entwicklungsziel für...<br />

Entwicklungsziel für...<br />

Entwicklungsziel für...<br />

Entwicklungsziel für...<br />

Hierbei ist auf der Fachseite auf einen strukturellen Aufbau zu achten; die individuellen<br />

Entwicklungsziele für einzelne Schülerinnen und Schüler bzw. Teilgruppen sollen eine<br />

Entwicklungslogik erkennbar werden lassen.<br />

4.4 Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachaspekte<br />

Fachliche Inhalte und Ziele entwickeln sich aufeinanderbauend in einer zeitlichen Struktur,<br />

während entwicklungsbezogene Inhalte und Anliegen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in<br />

unterschiedlichen Kontexten und/oder Fächern bearbeitet können.<br />

In der gezeigten Deutschstunde, die in eine mehrwöchige Reihe eingeordnet ist, wird ein<br />

Entwicklungsaspekt bearbeitet, der in dieser Woche insgesamt im Unterricht der Klasse fokussiert<br />

ist; z.B. Umgang mit Regeln. Im Wocheneingangsgespräch wurden das Grundproblem<br />

- 7 -

thematisiert und erste Regeln vereinbart, in anderen Stunden wurden Regeln angewandt,<br />

ausprobiert und reflektiert.<br />

Deutsch<br />

Fachziel<br />

Wocheneingangsgespräch<br />

EA Umgang mit<br />

Regeln<br />

Biologie<br />

EA Umgang mit<br />

Regeln<br />

Deutsch<br />

Fachziel<br />

EA Umgang mit Regeln<br />

Erdkunde<br />

EA Umgang mit Regeln<br />

Deutsch<br />

Fachziel<br />

4.5 Verschiedene Fachaspekte und verschiedene Entwicklungsaspekte<br />

Wochenthema<br />

Werkstattlernen<br />

Projektarbeit fächerübergr. Arbeiten<br />

Fachimmanente unterschiedliche<br />

Perspektiven bzw. Teilbereiche<br />

verschiedene Entwicklungsaspekte<br />

Hier bietet sich vorrangig die flächige Darstellungsform an (s.o.)<br />

5. Nachbemerkung<br />

Grundsätzlich bleibt Ihnen die Form der schriftlichen Darstellung überlassen.<br />

Die Kontext- oder reihenbezogene Planung hängt vom zugrundeliegenden Denkmodell oder den<br />

jeweiligen Zielen ab.<br />

- 8 -

Didaktischer Begründungszusammenhang<br />

Umfang: ca. 1 Seite<br />

Zielsetzung: Der Inhalt der Reihe/des Kontextes wird begründet.<br />

Sie begründen mithilfe des didaktischen Begründungszusammenhangs ihre fachlichen<br />

Schwerpunktsetzungen, indem Sie Ihre eigene theoriegeleitete Auseinandersetzung mit dem<br />

Inhalt darstellen. Sie können als Ergänzung an dieser Stelle auch ihr methodisches Vorgehen<br />

theoriegeleitet begründen.<br />

Fachliche Begründungsebene:<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf die Schülergruppe und/oder aktuelle Lernanlässe<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf die entsprechende Fachdidaktik bzw. theoretische Konzepte und<br />

Ansätze, die sich auf das spezielle Thema beziehen (z.B. im Fach Biologie: Fachdidaktik<br />

Biologie plus Themenheft/Basisartikel in der Zeitschrift „Unterricht Biologie“)<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf die Richtlinien bzw. schulinterne Curricula<br />

Entwicklungsbezogene Begründungsebene:<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf die Lern- und Entwicklungsbedürfnisse der Lerngruppe (im<br />

Einzelfall auch einzelner Schülerinnen und Schüler)<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf die Didaktik der Fachrichtung<br />

⋅ Unter Bezugnahme auf Förderkonzepte, bzw. –ansätze im gewählten<br />

Entwicklungsbereich<br />

⋅<br />

Unter Bezugnahme auf die „Allgemeinen Empfehlungen zum Förderschwerpunkt“ (LE,<br />

KM, EZ etc.) sowie schulinterne Curricula<br />

- 9 -

Lernvoraussetzungen<br />

Umfang: ca. 1-2 Seiten<br />

Die Kenntnis der Lernausgangslage* der Schülerinnen und Schüler ist notwendige Voraussetzung<br />

für die Individualisierung der Planung und Durchführung von Unterricht.<br />

Kriterien für die Erhebung<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Die Lernausgangsauslage der gesamten Gruppe bezogen auf den inhaltlichen und<br />

entwicklungsbezogenen Kontext sollte vor der individualisierten Darstellung für alle<br />

Schüler kurz skizziert werden.<br />

Die schriftliche Darstellung der Lernvoraussetzungen bezieht sich auf die gewählten<br />

fach-und entwicklungsbezogenen Ziele der Unterrichtsstunde<br />

Schriftlich werden exemplarisch für mindestens zwei Schülerinnen und Schüler die<br />

Lernvoraussetzungen dokumentiert.<br />

Die Auswahl dieser SuS wird kurz begründet<br />

Werden mehrere Ziele verfolgt (zieldifferent), müssen für jedes dieser Ziele die<br />

Lernvoraussetzungen erhoben werden.<br />

Kriterien für Formulierungen<br />

1. schülerbezogene Versprachlichung<br />

2. konkret beschreibende und situationsbezogene Formulierungen<br />

3. nicht etikettierend, nicht festschreibend, nicht stigmatisierend<br />

4. Adjektive und Verben sind Substantiven vorzuziehen<br />

Beispiel: „Peter kann neben der Lehrerin / dem Lehrer im Stuhlkreis einige Minuten einem<br />

Unterrichtsvortrag folgen.“ Und nicht: „Peter hat ADS.“<br />

5. theoriebezogene „Wissenschaftssprache“<br />

6. ressourcen- und entwicklungsorientiert<br />

7. konkret formulierte Konsequenzen mit evtl. Hilfen - diese Maßnahmen können medialer,<br />

inhaltlicher, methodischer oder personaler Art sein.<br />

- 10 -

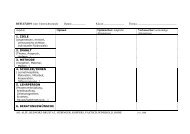

Mögliche schriftliche Darstellungsformen in Anlehnung an unterschiedliche Konzepte:<br />

1. Möglichkeit:<br />

Phasen/Prozess<br />

Handlungs-schritte<br />

1. Einstieg<br />

- fachliche<br />

Anforderungen<br />

...<br />

entwicklungsbezogene<br />

Herausforderungen<br />

...<br />

Gruppe Schüler 1 Schüler 2 ...<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Konsequen- Konsequenz- Konsequenzen/Hilfen/<br />

en/Hilfen/ zen/Hilfen/<br />

Alternativen Alternativen Alternativen<br />

2. Möglichkeit:<br />

Lernvoraussetzungen für ......, bezogen auf das Entwicklungsziel (entsprechend auch für die<br />

fachlichen Intentionen/Absichten)<br />

Teilkompetenzen<br />

Aktuelle<br />

Entwicklungs<br />

Zone der nächsten<br />

Entwicklung<br />

Konsequenzen,<br />

Hilfen, Alternativen<br />

3. Möglichkeit:<br />

Name<br />

Lernvoraus-<br />

setzungen<br />

Hypothesen über<br />

die Kompetenzen<br />

der SuS<br />

Mögliche<br />

Erweiterung der<br />

Kompetenzen<br />

Aus den<br />

Hypothesen<br />

abgeleitete<br />

inhaltliche<br />

Angebote<br />

Bezogen auf das Ziel....<br />

- 11 -

<strong>Entflechtung</strong> und Vernetzung der didaktischen<br />

Schwerpunkte (Entwicklungs- und Fachaspekt)<br />

Umfang: ca. 1-2 Seiten<br />

1. Ziel:<br />

Ziel des Planungselements ist es, die fachdidaktischen und förderkonzeptionellen Entscheidungen<br />

des Unterrichtskontextes wissenschaftlich zu begründen und unterrichtsbezogen differenziert<br />

darzustellen.<br />

2. Erläuterung der Begriffe:<br />

<strong>Entflechtung</strong> bedeutet eine wissenschaftlich begründete Analyse des Entwicklungsaspektes sowie<br />

des Fachaspektes in Teilaspekte. Dabei werden drei Ebenen beleuchtet:<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

fachwissenschaftlich einordnen<br />

fachdidaktisch und förderkonzeptionell legitimieren<br />

auf die Lerngruppe hin elementarisieren.<br />

Vernetzung bedeutet, die vielfältigen Beziehungen zwischen den, aus der <strong>Entflechtung</strong><br />

gewonnenen, Teilaspekten deutlich zu machen.<br />

3. Darstellungsformen:<br />

⋅ Graphik oder<br />

⋅ Fließtext (s.u.)<br />

4. Qualitäts- und Beurteilungskriterien<br />

⋅ Entwicklungs- und Inhaltsaspekte fundiert und differenziert darstellen<br />

⋅ Literaturbezug herstellen<br />

⋅ eine begründete Auswahl und Elementarisierung der Inhalte bezogen auf die Lerngruppe<br />

herausstellen<br />

⋅ Kontext entwicklungs- und fachbezogen verdeutlichen<br />

⋅ Teilkompetenzen für die Lernvoraussetzungen aufzeigen<br />

⋅ Exemplarisch die gezeigte Stunde entwicklungs- und/oder fachbezogen verknüpfen<br />

⋅ Optional: Ausgewählte Methoden und Medien integrieren<br />

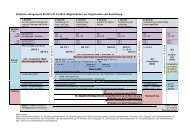

5. Es gibt folgende Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung:<br />

a) Entwicklungs- und Fachaspekt liegen eng zusammen.<br />

Beispiel:<br />

Fach: Erdkunde / Sachunterricht<br />

Entwicklungsbereich: Wahrnehmung<br />

Fachaspekt: Raumorientierung<br />

Entwicklungsaspekt: räumliche Orientierung<br />

- 12 -

) Entwicklungs- und Fachaspekt sind unterschiedlich.<br />

Beispiel:<br />

Fach: Mathematik<br />

Entwicklungsbereich: Soziabilität<br />

Fachaspekt: Geometrische Grundformen<br />

Entwicklungsaspekt: Umgang mit Regeln<br />

c) Zu einem Fachaspekt gibt es mehrere Entwicklungsaspekte.<br />

Beispiel:<br />

Fach: Deutsch<br />

Entwicklungsbereiche:<br />

Emotionalität<br />

Wahrnehmung<br />

Kognition<br />

Fachaspekt: Phonem-Graphem-Korrespondenz<br />

Entwicklungsaspekt: Lesemotivation<br />

Entwicklungsaspekt: Figur-Grund-<br />

Wahrnehmung<br />

Entwicklungsaspekt: Kategorienbildung<br />

d) Zu einem Entwicklungsaspekt gibt es mehrere Fachaspekte.<br />

Beispiel:<br />

Fächer:<br />

Sachunterricht<br />

Kunst<br />

fächerübergreifender Unterricht<br />

Entwicklungsbereich: Kognition<br />

Fachaspekt: Tulpe<br />

Fachaspekt: Drucktechniken<br />

Entwicklungsaspekt: Zusammenhänge<br />

erkennen<br />

e) Es gibt einen Inhaltsaspekt und einen Entwicklungsaspekt, die eng miteinander<br />

verbunden sind. (Geeignete Schwerpunktsetzung für die Förderung von Schülerinnen und<br />

Schülern mit Schwerhinderung)<br />

Beispiel:<br />

Inhalt: Spiel<br />

Entwicklungsbereich: Soziabilität<br />

Entwicklungsaspekt: Regeln einhalten<br />

- 13 -

Darstellung in Textform<br />

Entwicklungsanliegen<br />

⋅ Es wird deutlich gemacht, aus welchem Entwicklungsbereich oder welchen<br />

Entwicklungsbereichen das Entwicklungsanliegen abgeleitet wird.<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Die Ableitung des Entwicklungsanliegens erfolgt nicht unbedacht anhand eines<br />

vorgegebenen Schemas (zum Beispiel kann das Lern- und Arbeitsverhalten nicht immer<br />

aus dem Bereich Kognition abgeleitet werden).<br />

Die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen des Entwicklungsanliegens werden<br />

dargestellt und durch Literaturangaben belegt.<br />

Das Entwicklungsziel wird auf Basis des Entwicklungsanliegens begründet dargestellt.<br />

Die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung des Entwicklungsziels werden erläutert.<br />

Fachanliegen<br />

⋅ Es wird erläutert wie der Inhalt der Unterrichtsreihe in die Fachstruktur des Faches<br />

eingebunden ist.<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

⋅<br />

Der gewählte Inhalt der Unterrichtsreihe wird in seiner Sachstruktur dargestellt.<br />

Wenn es Konzepte zur Vermittlung des gewählten Inhalts gibt, werden diese dargestellt.<br />

Es wird erläutert, welches Teilthema in der gezeigten Unterrichtsstunde umgesetzt wird.<br />

Die Umsetzung wird kurz begründet, Maßnahmen dargestellt.<br />

Die Verknüpfung<br />

⋅<br />

Die Verknüpfung der Umsetzung des Fach- und Entwicklungsziels wird dargestellt.<br />

- 14 -

Glossar<br />

Anliegen<br />

Der Begriff „Anliegen“ hat den didaktischen Bezug zur Themenzentrierten Interaktion (TZI)<br />

mit dem wissenschaftlichen Bezug zur humanistischen Psychologie und Pädagogik.<br />

Annahme: „Erst die bewusste und akzeptierte Möglichkeit, dass das Lernen der Schüler anderen<br />

Zielen folgt als meinen Wünschen und Vorgaben, schafft Freiraum für Lebendiges<br />

Lernen.“(Reiser)<br />

Literatur: Reiser, H./ Lotz, W.: Themenzentrierte Interaktion als Pädagogik. Mainz 1995<br />

Cohn, Ruth C, Terfurth , Christina: Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht<br />

Schule. Stuttgart 1993<br />

Bildungsgang<br />

Ein Bildungsgang ist die schulische Laufbahn zu dem jeweiligen Abschluss (Beispiele:<br />

Bildungsgang Gymnasium, Bildungsgang Realschule, Bildungsgang Hauptschule)<br />

Entwicklungsbereiche, Entwicklungsaspekte<br />

Entwicklung vollzieht sich im Verlauf des gesamten Lebens eines jeden Menschen, insbesondere<br />

auch in der Kindheit und Jugend. Die Entwicklungspsychologie nennt in diesem Zusammenhang<br />

Bereiche wie Motorik, Sensorik, Kognition, Sprache, Emotion und Sozialverhalten. Aus diesen<br />

Entwicklungsbereichen lassen sich Entwicklungsaspekte ableiten wie Praxie, Visuelle<br />

Wahrnehmung, Problemlösendes Denken, Kommunikation, Selbstkonzept, Konfliktverhalten.<br />

Diese Entwicklungsaspekte sind für eine erste Aufgabenbestimmung und Strukturierung<br />

geeignet. Um als effektive Grundlage für die Unterrichtsplanung dienen zu können, sollten sie -<br />

je nach Voraussetzungen der Lerngruppe – in weitere Teilaspekte differenziert werden. Eine<br />

Übersicht über die Entwicklungsaspekte und deren Teilaspekte findet sich z.B. in: SCHMISCHKE,<br />

J./BRAUN, D.: Entwicklungsaufgaben im Förderschwerpunkt Lernen. In: Zeitschrift für<br />

Heilpädagogik 9 (2006) 344-350.<br />

Förderschwerpunkt<br />

Beschreibt den vorrangigen Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern (zum Beispiel Lernen,<br />

geistige Entwicklung). Mithilfe der Förderschwerpunkte werden die nordrhein-westfälischen<br />

Förderschulen untergliedert.<br />

Humanistische Pädagogik<br />

Humanistische Pädagogik ist eine Einstellung und Praxis in der Erziehung und<br />

Erwachsenenpädagogik, die den Aspekten der Freiheit, der Wertschätzung, der Würde und der<br />

Integrität von Personen ein großes Gewicht beimisst. Ihre philosophischen Wurzeln hat sie in<br />

den Ideen des Humanismus und des Existenzialismus.<br />

- 15 -

Konstruktivismus<br />

Philosophisch, naturwissenschaftlich oder soziologisch begründete Theorie, die im wesentlichen<br />

davon ausgeht, dass Lebewesen oder soziale Systeme zu Veränderungsprozessen angeregt, aber<br />

nicht determiniert werden können.<br />

Kontext<br />

Der Begriff „Kontext“ entspricht im Vergleich zur „Reihe“ eher einer offenen Zugangsweise zu<br />

einem Inhalt. Die Teilinhalte müssen nicht zwingend aufeinander aufbauen (Beispiel:<br />

Projektunterricht).<br />

Lernausgangslage<br />

Beschreibt die aktuellen Kompetenzen der gesamten Lerngruppe bezogen auf die fachlichen und<br />

entwicklungsbezogenen Ziele.<br />

Lernbereich<br />

Fachdidaktische Schwerpunktsetzung; z.B. Deutsch → mündliches Sprachhandeln.<br />

Lernchance<br />

Der Begriff „Lernchance“ ist der konstruktivistischen Didaktik zuzuordnen mit dem<br />

wissenschaftlichen Bezug zu Systemtheorien und Konstruktivismus.<br />

Annahme: „Da sich jedes lebende System nur entsprechend seiner Struktur verhalten kann, ist es<br />

zwar durch externe Bedingungen beeinflussbar, aber nicht steuerbar. Interaktion mit der Umwelt<br />

können keine Veränderungen vorschreiben, instuieren, sondern nur Anstöße zu strukturellen<br />

Veränderungen geben, die das System gemäß seiner inneren Struktur vollzieht.“(Kösel)<br />

Literatur:<br />

Kösel, Edmund: Die Modellierung von Lernwelten. Ein Handbuch zur<br />

subjektiven Didaktik. Elztal -Dallau 1997 – 3. Auflage<br />

Reich, Kersten: Systemisch-konstruktivistische Pädagogik. Neuwied 1997, 2.<br />

Auflage<br />

Lernziel<br />

Der Begriff „Lernziel“ ist der lernzielorientierten Didaktik zuzuordnen mit dem Theoriebezug zur<br />

Lernpsychologie (Behaviorismus, Reiz-Reaktionslernen).<br />

Annahme: Lernziele als beabsichtigte Verhaltensänderungen:<br />

sprachlich fassbar<br />

taxonomieren<br />

hierarchisieren<br />

→ operationalisieren<br />

→ in Dimensionen einordnen (sozial, emotional, kognitiv)<br />

→ Richtziele, Grobziele, Feinziele<br />

- 16 -

Literatur: Blankertz, Herwig: Theorien und Modelle der Didaktik. München 1975 – 2.<br />

Auflage<br />

Lernzielorientierter Unterricht<br />

Lernzielorientierter Unterricht beschreibt ein Konzept, bei dem zuerst die Lernziele ausgewählt<br />

und danach Inhalte, Methoden und Medien festgelegt werden, wobei Transparenz und Präzision<br />

angestrebt werden. Dieses Modell orientiert sich an der wissenschaftstheoretischen Position des<br />

Behaviorismus, der die Bedeutung von beobachtbarem Verhalten betont.<br />

Unterrichtsreihe<br />

Der Begriff „Reihe“ entspricht, im Vergleich zum „Kontext“ eher einer gewissen Sachlogik, mit<br />

der die einzelnen Teilinhalte in einer bestimmten Abfolge aufeinander aufbauen.<br />

Unterrichtseinheit<br />

Unterteilung einer Unterrichtsreihe, eines Kontextes, die länger als ein Unterrichtsstunde sein<br />

kann, wie zum Beispiel eine Doppelstunde.<br />

- 17 -