Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande

Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande

Rheumatischer Formenkreis - Naturheilpraxis Christina Casagrande

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

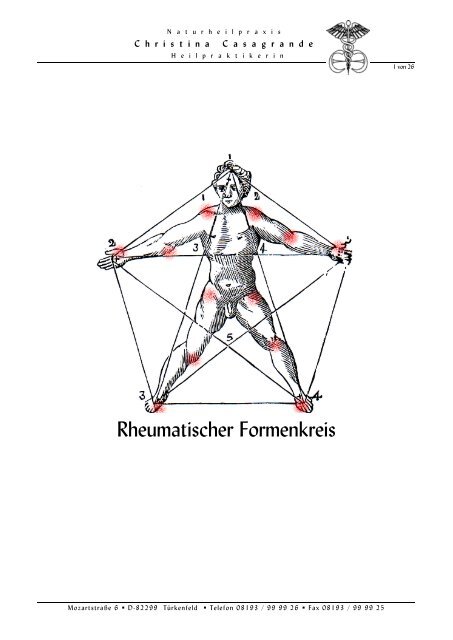

<strong>Rheumatischer</strong> <strong>Formenkreis</strong><br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

1 von 26

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

2 von 26<br />

1 Arthrose ............................................................................................................................... 4<br />

1.1 Überblick ....................................................................................................................... 4<br />

1.1.1 Definition/Allgemeines ............................................................................................ 4<br />

1.1.2 Symptome .............................................................................................................. 4<br />

1.1.3 Diagnose ................................................................................................................ 4<br />

1.1.4 Verlauf .................................................................................................................... 5<br />

1.1.5 Ursachen ................................................................................................................ 5<br />

1.1.6 Prophylaxe ............................................................................................................. 5<br />

1.2 Therapie ........................................................................................................................ 6<br />

1.2.1 Naturheilkunde: ...................................................................................................... 6<br />

1.2.2 Schulmedizin .......................................................................................................... 6<br />

2 Rheumatoide Arthritis .......................................................................................................... 7<br />

2.1 Überblick ....................................................................................................................... 7<br />

2.1.1 Definition/Allgemeines ............................................................................................ 8<br />

2.1.2 Symptome .............................................................................................................. 8<br />

2.1.3 Diagnose ................................................................................................................ 9<br />

2.1.4 Verlauf .................................................................................................................... 9<br />

2.1.5 Ursachen .............................................................................................................. 10<br />

2.1.6 Prophylaxe ........................................................................................................... 10<br />

2.2 Therapie ...................................................................................................................... 10<br />

2.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 10<br />

2.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 10<br />

3 Fibromyalgie ...................................................................................................................... 12<br />

3.1 Überblick ..................................................................................................................... 12<br />

3.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 12<br />

3.1.2 Symptome ............................................................................................................ 12<br />

3.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 13<br />

3.1.4 Entstehung ........................................................................................................... 13<br />

3.2 Therapie ...................................................................................................................... 14<br />

3.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 14<br />

3.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 14<br />

4 Gicht .................................................................................................................................. 15<br />

4.1 Überblick ..................................................................................................................... 15<br />

4.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 15<br />

4.1.2 Symptome ............................................................................................................ 16<br />

4.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 17<br />

4.1.4 Verlauf .................................................................................................................. 17<br />

4.1.5 Ursachen .............................................................................................................. 17<br />

4.1.6 Prophylaxe ........................................................................................................... 18

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

3 von 26<br />

4.2 Therapie ...................................................................................................................... 18<br />

4.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 18<br />

4.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 18<br />

5 Morbus Bechterew ............................................................................................................. 20<br />

5.1 Überblick ..................................................................................................................... 20<br />

5.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 20<br />

5.1.2 Symptome ............................................................................................................ 20<br />

5.1.3 Diagnose .............................................................................................................. 21<br />

5.1.4 Entstehung ........................................................................................................... 22<br />

5.2 Therapie ...................................................................................................................... 23<br />

5.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 23<br />

5.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 23<br />

6 Reiter Syndrom .................................................................................................................. 24<br />

6.1 Überblick ..................................................................................................................... 24<br />

6.1.1 Definition/Allgemeines .......................................................................................... 24<br />

6.1.2 Entstehung ........................................................................................................... 24<br />

6.1.3 Symptome ............................................................................................................ 25<br />

6.2 Therapie ...................................................................................................................... 25<br />

6.2.1 Naturheilkunde ..................................................................................................... 25<br />

6.2.2 Schulmedizin ........................................................................................................ 26<br />

7 Quellenangabe und Literaturhinweise ............................................................................... 26

1 Arthrose<br />

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

1.1 Überblick<br />

Unter Arthrose ("Gelenkverschleiß") versteht man einen Gelenkschaden, der häufig durch<br />

Fehlbelastungen verursacht ist. Auch nach Verletzungen oder bei angeborenen<br />

Knorpeldefekten kann es dazu kommen. Die Arthrose beginnt mit einem Abbau des<br />

Gelenkknorpels, im Anschluss kommt es zu Umbauprozessen im angrenzenden Knochen<br />

mit Zerstörung der Gelenkfläche.<br />

Folgen sind Schmerzen und Steifigkeit des Gelenks, zunehmende Verformung, und im<br />

Endstadium kann das Gelenk ganz verknöchern. Der Prozess kann durch verschiedene<br />

Maßnahmen verzögert werden, die endgültige Therapie ist der operative Gelenkersatz.<br />

1.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Unter einer Arthrose versteht man eine Erkrankung des Gelenkknorpels, welcher zu einem<br />

Abbau des knorpelnahen Knochens führt und Schmerzen, Schwellungen,<br />

Bewegungseinschränkungen und eine Deformierung der Gelenke verursacht. Die Arthrose<br />

zählt man daher zu den degenerativen Gelenkerkrankungen. Im Volksmund spricht man<br />

auch von "Gelenkverschleiß".<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

4 von 26<br />

Grundsätzlich kann eine Arthrose an jedem Gelenk entstehen. Am häufigsten sind die durch<br />

das Körpergewicht belasteten Knie- (Gonarthrose) und Hüftgelenke (Koxarthrose) betroffen.<br />

Weitere häufig betroffene Gelenke sind die kleinen Wirbelsäulengelenke (Spondylarthrose),<br />

Fingerendgelenke (Heberden-Arthrose), Mittelgelenke (Bouchard-Arthrose) und das<br />

Daumensattelgelenk (Rhizarthrose).<br />

1.1.2 Symptome<br />

Typische Symptome einer Arthrose sind Schmerzen und Steifigkeit der Gelenke. Diese<br />

Schmerzen werden durch kalte und feuchte Witterung und durch Belastungen verstärkt. Vor<br />

allem stoßartige Belastungen wie treppab steigen bei der Kniegelenksarthrose sind<br />

schmerzhaft. Dagegen ist Fahrrad fahren meist ohne Probleme möglich.<br />

Charakteristisch für eine Arthrose ist auch der so genannte Anlaufschmerz. Nach längerem<br />

Ruhen sind die ersten Bewegungen schmerzhaft und erst nach einigen Metern werden sie<br />

besser. Die Arthrose unterscheidet sich daher von den entzündlichen Erkrankungen der<br />

Gelenke, welche meist vor allem morgendliche Schmerzen zeigen. Auch die<br />

Morgensteifigkeit der Gelenke, welche bei entzündlichen Erkrankungen wie der<br />

rheumatoiden Arthritis oft über Stunden auftritt, kommt bei der Arthrose nur für wenige<br />

Momente, bis sich die Gelenke "eingelaufen" haben, vor.<br />

Im weiteren Verlauf der Arthrose kommt es durch den Knorpelabrieb zu Reizungen des<br />

Gelenks mit Schwellungen und Ergüssen und später auch zu Verformungen der Gelenke.<br />

1.1.3 Diagnose<br />

Die Diagnose einer Arthrose ist meist schon anhand der typischen Krankengeschichte und<br />

äußerlichen Eigenschaften der Gelenke zu stellen. Dabei werden der Bewegungsumfang<br />

und -schmerz, die Bandstabilität, Schwellungen, Hautveränderungen und druckschmerzhafte

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Punkte beurteilt. Vor allem bei Schäden der Knie- und Hüftgelenke sind Auffälligkeiten im<br />

Gangbild zu erkennen.<br />

1.1.4 Verlauf<br />

Da die Verläufe einer Arthrose individuell unterschiedlich und die Ursachen vielfältig und<br />

nicht immer eindeutig definierbar sind, lässt sich über den natürlichen Verlauf ohne<br />

Behandlung keine exakte Prognose geben. Grundsätzlich nimmt die Intensität der<br />

Beschwerden mit Dauer der Erkrankung zu.<br />

Mit Hilfe arthroskopischer oder offener Gelenkeingriffe kann eine vorübergehende<br />

Schmerzlinderung erreicht werden. Das Fortschreiten der Krankheit lässt sich auf diese<br />

Weise aber nicht verhindern. Durch eine Osteotomie kann der natürliche Verlauf der<br />

Arthrose in Abhängigkeit vom Krankheitsstadium, der Instabilität der Bänder und dem Alter<br />

verzögert werden.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

5 von 26<br />

Für Gelenkprothesen liegen nur teilweise Langzeitstudien vor. So müssen beispielsweise 2,5<br />

Prozent der künstlichen Kniegelenke nach sieben Jahren ausgetauscht werden, bei<br />

künstlichen Hüftgelenken ca. 0,5 Prozent pro Jahr. Generell steigt nach 10 bis 15 Jahren die<br />

jährliche Wechselrate an.<br />

1.1.5 Ursachen<br />

Eine Arthrose entsteht durch ein Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit des<br />

Gelenkknorpels, wodurch sich dieser zurückbildet. Dieses Missverhältnis kann durch eine<br />

erblich bedingte Störung des Knorpels oder durch eine Fehlbelastung entstehen. So kann<br />

z.b. eine X-Bein-Stellung (Valgusfehlstellung) der Knie oder eine leichte<br />

Hüftgelenksfehlstellung zu einer ungleichmäßigen Belastung und damit zu einer Arthrose der<br />

entsprechenden Gelenke führen.<br />

Auch zurückliegende Verletzungen wie Knochenbrüche oder Kapsel-Band-Verletzungen, die<br />

zu einer Instabilität des Gelenks führen, können eine Arthrose verursachen. In den<br />

Gelenken, welche das Körpergewicht tragen müssen (Knie, Hüften, Wirbelsäule) spielt auch<br />

Übergewicht eine wichtige Rolle. Weitere Ursachen für eine Arthrose können<br />

Gelenkentzündungen oder Stoffwechselstörungen wie Gicht, Diabetes mellitus, Pseudogicht<br />

(Chrondokalzinose) oder Bluterkrankheit (Hämophilie) sein.<br />

Auslöser einer Arthrose ist die Verletzung bzw. Abnutzung des schützenden Knorpels, bis<br />

der Knochen teilweise oder sogar ganz freiliegt. Da der defekte Knorpel den Knochen nicht<br />

mehr vor Stößen und großer Belastung schützen kann, versucht der Knochen die<br />

Überlastung auszugleichen, indem er verstärkt Knochensubstanz bildet. Dadurch kommt es<br />

zu Deformierungen und knotigen Verdickungen der betroffenen Gelenke. Knochenausläufer,<br />

die um das kranke Gelenk herum entstehen, werden Osteophyten genannt.<br />

Gleichzeitig kann abgeriebenes Knorpel- und Knochenmaterial eine Entzündung der<br />

umgebenden Gelenkhaut (Detritussynovitis) verursachen. Dadurch können die Gelenke<br />

immer wieder überwärmt und gerötet sein. Außerdem kann ein Gelenkerguss entstehen.<br />

Man nennt dies auch aktivierte Arthrose.<br />

1.1.6 Prophylaxe<br />

Durch gezieltes Muskeltraining, viel Bewegung und Vermeiden von Überlastungen kann<br />

einer Arthrose vorgebeugt werden. Schon bei Neugeborenen lässt sich durch eine

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Ultraschalluntersuchung eine Gelenkdeformation, die zu einer Arthrose führen kann,<br />

erkennen und frühzeitig behandeln.<br />

1.2 Therapie<br />

1.2.1 Naturheilkunde:<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

Solunat Nr 3 (Azinat) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.16 (Renalin) 1x10 Tr. morgens<br />

Solunat Nr.6 (Dyscrasin) 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) 2-3 x täglich auf die schmerzenden Stellen<br />

auftragen<br />

zusätzlich Einreibungen mit der Sportsalbe von der Rosenapotheke in Friedberg<br />

Zusatztherapien:<br />

Homöopathie: denke z.b. an Rhus tox.<br />

Yoga. spezifische einfache Übungen bei Erkrankungen des rheumatischen <strong>Formenkreis</strong>es -<br />

siehe Literaturangabe<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

6 von 26<br />

1.2.2 Schulmedizin<br />

Ziele einer Therapie bei Arthrose sind die Verminderung von Schmerz, die Verbesserung der<br />

Lebensqualität, der Beweglichkeit und der Gehleistung sowie die Verzögerung des<br />

Fortschreitens der Krankheit.<br />

Konservative Therapie<br />

Beratung<br />

Erster Schritt der Arthrosetherapie ist eine ausführliche Beratung über den natürlichen<br />

Verlauf der Krankheit und dessen Beeinflussbarkeit durch Verhalten im Alltag, körperliche<br />

Belastung in Beruf und Sport, Übergewicht, Bewegungsmangel, regelmäßige Übungen zur<br />

Beseitigung von Muskeldefiziten und gezielte Gelenk schonende Maßnahmen wie z.b. eine<br />

Knieschule.<br />

Medikamente<br />

Eine Therapie mit Medikamenten dient der Verminderung von Schmerzen und der<br />

Hemmung von Entzündungen. Hierfür stehen unterschiedliche Substanzgruppen zur<br />

Verfügung:<br />

� Schmerzmittel (Analgetika)<br />

� Kortisonfreie Entzündungshemmer (Nichtsteroidale Antirheumatika, NSAR)<br />

� Gelenkinjektionen und Spülung des Gelenks mit Gabe von Kortisonpräparaten in<br />

entzündlichen Phasen oder von lokalen Betäubungsmitteln als Schmerztherapie<br />

� Knorpelaufbaupräparate

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

� SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthritis): Medikamente, deren<br />

Wirkstoffe Chrondroitin, Hyaluronsäue und Glucisamin als "Gelenkschmiere" wirken und<br />

daher die Symptome bei Arthrose lindern<br />

Physikalische Therapie<br />

Verschiedene Arten der physikalischen Therapie können Symptome der Arthrose lindern.<br />

Dazu gehören:<br />

� Krankengymnastik (Physiotherapie)<br />

� Wärmebehandlung (nicht im akuten Stadium) und Kältebehandlung (im akuten Stadium)<br />

� Muskelkräftigung und -dehnung, Sportarten wie Schwimmen und Radfahren<br />

� Wasser- und Bädertherapie<br />

� Elektrotherapie und Ultraschall<br />

Orthopädische Therapie<br />

Bei Arthrosen der Knie- und Hüftgelenke können mehrere orthopädische<br />

Therapiemöglichkeiten angewendet werden:<br />

� Pufferabsätze, Schuhaußen- bzw. -innenranderhöhung<br />

� Handstock oder Unterarmgehstützen<br />

� Fersenkissen<br />

� Bandagen<br />

� Keilkissen, Sitzerhöhungen<br />

2 Rheumatoide Arthritis<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

7 von 26<br />

2.1 Überblick<br />

Millionen Menschen in Deutschland leiden an rheumatischen Erkrankungen, im Volksmund<br />

kurz als "Rheuma" bezeichnet. Man unterscheidet degenerative und entzündliche<br />

rheumatische Erkrankungen. Die häufigste entzündliche Form ist die rheumatoide Arthritis<br />

(kurz RA). Das Immunsystem, die körpereigene Abwehr, greift fälschlicherweise die eigenen<br />

Gelenke und verschiedene Gewebe an und zerstört sie. Frauen sind häufiger betroffen als<br />

Männer.<br />

Die Ursache der rheumatoiden Arthritis ist noch nicht vollständig geklärt, es bestehen jedoch<br />

Zusammenhänge mit genetischen Faktoren und autoimmunologischen (gegen körpereigene<br />

Gewebe gerichtete) Prozessen. Typische Symptome sind nächtliche und morgendliche<br />

Schmerzen der Fingergelenke, meist symmetrisch, und Morgensteifigkeit dieser Gelenke,<br />

die über 15 Minuten anhält. In der Folge kommt es zum Befall weiterer Gelenke, zu<br />

Gelenksverformungen und seltener zu Organbeteiligungen (Augen, Speichel- und<br />

Tränendrüsen, Haut, Herz, Lunge).<br />

Die Diagnose wird anhand der Krankengeschichte, Röntgenaufnahmen von Händen und<br />

Füßen sowie Blutuntersuchungen gestellt. Um Folgeschäden zu verhindern bzw. zu<br />

verzögern, ist der frühzeitige Beginn einer adäquaten Therapie entscheidend. Diese besteht<br />

aus den sog. Basismedikamenten, evtl. in Kombination mit anderen

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

entzündungshemmenden Medikamenten. Ergänzend helfen physikalische Therapie,<br />

Ergotherapie, Krankengymnastik und chirurgische Therapie.<br />

2.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Unter dem Begriff "Rheuma" wird eine Vielzahl verschiedener rheumatischer Erkrankungen<br />

zusammengefasst. Die rheumatoide Arthritis, auch chronische Polyarthritis oder kurz RA<br />

genannt, ist die häufigste entzündliche Form. Sie befällt überwiegend die Gelenke und<br />

seltener auch innere Organe wie die Augen und die Haut.<br />

2.1.2 Symptome<br />

Typische Symptome der rheumatoiden Arthritis sind:<br />

� nächtliche und morgendliche Gelenkschmerzen<br />

� Morgensteifigkeit der Gelenke von mehr als 15 Minuten<br />

� Schwellung der Gelenke, typischerweise in den Fingergrund- (MCP-Gelenke) und den<br />

Fingermittelgelenken (PIP-Gelenke)<br />

� Allgemeines Krankheitsgefühl mit Müdigkeit und Erschöpfung<br />

Obwohl im Frühstadium manchmal nur wenige Gelenke betroffen sind, entwickelt sich fast<br />

immer nach einer gewissen Zeit eine so genannte Polyarthritis, d.h. eine Entzündung vieler<br />

großer und kleiner Gelenke des Körpers. Häufig sind die Hand- und Fingergelenke befallen.<br />

Ausnahme ist lediglich die Wirbelsäule, die außer dem Kopf-Hals-Gelenk (Atlanto-Axial-<br />

Gelenk) fast nie betroffen ist.<br />

Im weiteren Krankheitsverlauf können sich die folgenden typischen Veränderungen der<br />

Gelenke entwickeln:<br />

� Ulnardeviation = Abrutschen der Finger nach außen<br />

� Schwanenhalsdeformität = Abknicken des letzten Fingerglieds nach unten<br />

� Knopflochdeformität = Nachobentreten des Fingerknöchels<br />

� Rheumaknoten = Wachsen von gummiartigen Knoten an den Streckseiten der Gelenke<br />

Aber nicht nur die Gelenke, sondern auch andere Organe können betroffen sein:<br />

� Lunge: Bindegewebsvermehrung der Lunge (Lungenfibrose) oder eine<br />

Rippenfellentzündung (Pleuritis)<br />

� Herz: Herzbeutelentzündung (Perikarditis)<br />

� Augen: Entzündung von verschiedenen Schichten der Augenwand (Skleritis und<br />

Episkleritis)<br />

� Haut: Rheumaknoten oder Kleingefäßentzündung (Vaskulitis) mit teilweise großen<br />

Hautdefekten vor allem an Unterschenkeln und Fußrücken<br />

� Speichel und Tränendrüsen: Chronische Entzündung mit Trockenheit von Mund und<br />

Augen (Sicca-Syndrom)<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

8 von 26

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

9 von 26<br />

2.1.3 Diagnose<br />

Die Diagnose der rheumatoiden Arthritis wird immer aufgrund mehrerer Befunde gestellt: der<br />

Symptome, der körperlichen Untersuchung, der Laborbefunde und der<br />

Röntgenuntersuchung.<br />

� Typische Veränderungen der Blutwerte sind:<br />

� Anstieg der Entzündungswerte, wie Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG) und C-<br />

Reaktives- Protein (CRP)<br />

� Entzündungsbedingte Blutarmut (Anämie) mit Abfall des Hämoglobinwerts<br />

� Nachweis des sog. Rheumafaktors (verschiedene Autoantikörper): Er ist allerdings nur<br />

bei ca. 80% der Patienten mit rheumatoider Arthritis nachweisbar, und kann auch bei<br />

einigen anderen Krankheiten und sogar bei Gesunden vorliegen. Er ist daher nicht allzu<br />

spezifisch.<br />

Entsprechend dem Gelenk zerstörenden Verlauf der rheumatoiden Arthritis finden sich meist<br />

nach einigen Jahren typische Veränderungen im Röntgenbild der Gelenke:<br />

� gelenknahe Osteoporose = gelenknaher Kalksalzmangel im Knochen (Frühzeichen)<br />

� Erosionen = mäusebissartige Knochendefekte am äußeren Rand der Gelenkfläche<br />

� eine Verschiebung der Wirbelkörper der Halswirbelsäule bei Mitbefall des Kopf-<br />

Halsgelenks<br />

Röntgenaufnahmen der Hände und Füße sind besonders gut geeignet, um frühzeitig<br />

typische Veränderungen zu erkennen.<br />

Um die Diagnose zu vereinheitlichen, hat das American College of Rheumatology (ACR) im<br />

Jahr 1987 die folgenden ACR- Diagnosekriterien der rheumatoiden Arthritis aufgestellt. Von<br />

diesen sieben Kriterien müssen mindestens vier für die Diagnose einer rheumatoiden<br />

Arthritis erfüllt sein:<br />

� Morgensteifigkeit der Gelenke (mind. 1 Stunde Dauer) länger als sechs Wochen<br />

� Arthritis mit tastbarer Schwellung in drei oder mehr Gelenkregionen länger als sechs<br />

Wochen<br />

� Arthritis an Hand- oder Fingergelenken länger als sechs Wochen<br />

� Symmetrische Arthritis (gleichzeitig, beidseits dieselbe Gelenkregion) länger als sechs<br />

Wochen<br />

� Rheumaknoten<br />

� Rheumafaktornachweis im Blut<br />

� Typische Röntgenveränderungen (gelenknahe Osteoporose und/oder Erosionen)<br />

2.1.4 Verlauf<br />

Obwohl auch gutartige Verläufe vorkommen, schreitet die rheumatoide Arthritis meistens<br />

allmählich fort. Gelenkzerstörungen sind fast immer nach einigen Jahren im Röntgenbild zu<br />

sehen. Mit (schulmedizinischen) Medikamenten kann man zwar bei der Mehrzahl der<br />

Patienten den Verlauf bremsen und häufig die Entzündung und die Schmerzen über lange

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Zeit gut kontrollieren, trotzdem besteht ein gewisses Risiko für eine dauerhafte Invalidität.<br />

Patienten mit schweren Verläufen haben außerdem eine verkürzte Lebenserwartung.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

10 von 26<br />

2.1.5 Ursachen<br />

Die Ursachen der rheumatoiden Arthritis sind noch immer nicht endgültig geklärt. Es handelt<br />

sich wahrscheinlich um einen sog. Autoimmunprozess, bei dem sich Zellen des<br />

Immunsystems gegen den eigenen Körper richten. An der zerstörerischen<br />

Entzündungsreaktion im Körper sind verschiedene Stoffe beteiligt.<br />

Auch eine genetische Veranlagung für die rheumatoide Arthritis ist wahrscheinlich.<br />

2.1.6 Prophylaxe<br />

Vorbeugende Maßnahmen, um eine rheumatoide Arthritis zu verhindern oder aufzuhalten,<br />

gibt es nicht. Sinnvoll und gelenkfreundlich ist allerdings regelmäßige Bewegung, bei der alle<br />

Gelenke gleichmäßig belastet werden, z.B. tägliches Spazieren gehen, Schwimmen,<br />

Radfahren und Gymnastik.<br />

2.2 Therapie<br />

2.2.1 Naturheilkunde<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

Solunat Nr.3 (Azinat) 3 - 4x15 Tr. über den Tage verteilt<br />

Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x10 Tr.<br />

Solunat Nr.16 (Renalin) 1-2x10 Tr. morgens und mittags<br />

Solunat Nr.6 (Dyscrasin) A 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Spagyrische Eigenbluttherapie<br />

Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) morgens und abends auf die schmerzenden Stellen<br />

auftragen, sowie mit Sportsalbe mehrmals täglich einreiben.<br />

Weitere Therapieansätze:<br />

Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />

Alcea: Fraxinus Urtinktur 2-3x3-5 Tr. täglich<br />

Schwarzkümmelöl immerfit plus Vitamin E 2-3x1 Kps. Täglich<br />

Weihrauchöl, z.B. H15 Ayurmed von Firma Gofic (Schweiz)<br />

2.2.2 Schulmedizin<br />

Therapie Übersicht<br />

Die Therapie der rheumatoiden Arthritis erfordert große Erfahrung sowie eine<br />

interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen internistischen Rheumatologen, Orthopäden,<br />

Krankengymnasten und Ergotherapeuten. Folgende Therapieformen stehen zur Verfügung:<br />

� Medikamentöse Therapie<br />

� Injektionen von Kortisonpräparaten in die Gelenke<br />

� Krankengymnastik und Physikalische Therapie

� Ergotherapie und Rehabilitation<br />

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

� Operative Therapie: Entfernung der Gelenkschleimhaut (Synovektomie) und<br />

rekonstruktive Chirurgie<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

11 von 26<br />

Es ist bislang nicht möglich, die rheumatoide Arthritis ursächlich zu heilen. Bis in die 1990er<br />

Jahre wurde rheumatoide Arthritis medikamentös praktisch ausschließlich mit schmerz- und<br />

entzündungshemmenden Mitteln sowie mit Arzneimitteln behandelt, die die Vermehrung von<br />

Immunzellen dämpfen. Zerstörte Gelenke konnten teilweise durch Gelenkprothesen ersetzt<br />

werden.<br />

NSAR und Kortison<br />

Zu den Schmerzmitteln, die bei der rheumatoiden Arthritis angewandt werden, zählen unter<br />

anderem Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac, Paracetamol, Celecoxib und Ibuprofen. Da<br />

sie kein Kortison (ein sog. Steroid) enthalten, nennt man sie auch nichtsteroidale<br />

Antirheumatika (kurz: NSAR). Kortison wirkt stark entzündungshemmend und wird in akuten<br />

Krankheitsphasen gegeben, wenn kortisonfreie Entzündungshemmer nicht ausreichend<br />

wirksam sind. Der Vorteil dieser Arzneimittel ist, dass ihre Wirkung schnell einsetzt. Die<br />

Schmerzen lassen rasch nach und die Betroffenen können sich wieder besser bewegen. Auf<br />

den Verlauf der Erkrankung haben die NSAR und Kortison jedoch meist keinen Einfluss.<br />

Basistherapeutika<br />

In den letzten Jahren haben sich grundlegende Veränderungen in der Therapie der<br />

rheumatoiden Arthritis ergeben. Sobald die Diagnose gesichert ist, werden so genannte<br />

"Basistherapeutika" eingesetzt. Sie greifen direkt in den Krankheitsverlauf ein. Zu ihnen<br />

zählen unter anderem Arzneimittel mit den Wirkstoffen Methotrexat, Sulfasalazin und<br />

Chloroquin. Die Wirkung der Basistherapeutika tritt nicht sofort, sondern je nach Substanz<br />

erst nach einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, ein. Mit den Basistherapeutika gelingt<br />

es jedoch, entzündliche Schübe zu verhindern und die Beschwerden vorübergehend<br />

verschwinden zu lassen.<br />

Krankengymnastik und andere<br />

Moderne Konzepte der Rheumabehandlung zeichnen sich dadurch aus, dass verschiedene<br />

Methoden miteinander kombiniert werden. Dazu gehören neben den Arzneimitteln auch<br />

Krankengymnastik, physikalische Therapie und Ergotherapie (z.b. Gelenkschutzberatung)<br />

sowie, falls erforderlich, auch soziale und psychologische Maßnahmen. Bei starken<br />

Gelenkzerstörungen können Operationen und gegebenenfalls auch der Ersatz des<br />

zerstörten Gelenks durch ein künstliches Gelenk nötig werden.<br />

TNF-alpha und Anakinra<br />

Leider sprechen nicht alle Patienten gut auf die Standardtherapie und die verfügbaren<br />

Arzneimittel an. Deshalb arbeiten Forscher intensiv daran, ganz gezielt neue Präparate zu<br />

finden, um die Krankheit aufzuhalten und die Schmerzen zu lindern. Eine neue viel<br />

versprechende Entwicklung sind Wirkstoffe, die in die Kommunikation zwischen<br />

Immunzellen eingreifen, die den Entzündungsprozess bei der rheumatoiden Arthritis<br />

vorantreiben. Von zentraler Bedeutung ist dabei der Botenstoff TNF-alpha, mit dem an<br />

Entzündungen beteiligte weiße Blutkörperchen andere Immunzellen zur Mitwirkung<br />

auffordern.<br />

Ein anderer Wirkstoff, das Anakinra, ist ein sog. Interleukin-1- Rezeptorantagonist (IL-1Ra)<br />

oder kurz IL-1-Blocker bzw. IL-1- Hemmer. Interleukin-1 ist eine körpereigene Substanz und

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

12 von 26<br />

spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von rheumatischen Entzündungen und<br />

Gelenkschädigungen. Anakinra blockiert die entzündungsauslösende Wirkung von IL- 1 und<br />

greift wie die TNF-alpha-Blocker gezielt in zentrale Mechanismen bei der Entstehung und<br />

Ausbreitung der Erkrankung ein.<br />

3 Fibromyalgie<br />

3.1 Überblick<br />

Unter Fibromyalgie versteht man eine Erkrankung, die durch langanhaltende Schmerzen im<br />

Bereich des Bewegungsapparates (Sehnen, Muskeln) charakterisiert ist. Daneben sind<br />

allgemeine Krankheitssymptome, Schlafstörungen und Depressionen nicht selten. Meist sind<br />

Frauen ab dem 35. Lebensjahr betroffen. Die Ursache ist noch unbekannt, es kommt jedoch<br />

zu keiner krankhaften Veränderung in Muskeln und Sehnen. Eine zentrale, d.h. vom Gehirn<br />

ausgehende Schmerzentstehung wird diskutiert. Zur Diagnose werden die<br />

Krankengeschichte und die Fibromyalgie- Druckpunkte herangezogen. Die Behandlung<br />

besteht aus einer Kombination von psychosomatischer Betreuung, physikalischer Therapie<br />

und Medikamenten. Die Erfolge sind umso besser, je früher damit begonnen wird, da die<br />

Fibromyalgie bei längerem Bestehen dazu neigt, chronisch zu werden. Seit kurzem gibt es<br />

auch chirurgische Therapieansätze.<br />

3.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Die Fibromyalgie ist eine nicht-entzündliche, weichteilrheumatische Erkrankung, welche mit<br />

generalisierten Schmerzen des Bewegungssystems und Allgemeinsymptomen, wie<br />

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Depressionen, Schlafstörungen u.v.m. einhergeht und durch<br />

schmerzhafte Druckpunkte an den Sehnenansätzen charakterisiert ist.<br />

Häufigkeit<br />

An der Fibromyalgie leiden ca. 2% der Bevölkerung und dabei überwiegend Frauen. Das<br />

Verhältnis von Frauen zu Männern beträgt dabei ca. 9:1. Die Erkrankung beginnt meist um<br />

das 35. Lebensjahr und hat einen Häufigkeitshöhepunkt im und nach dem Klimakterium. In<br />

manchen Familien kommt sie gehäuft vor.<br />

3.1.2 Symptome<br />

Im Vordergrund stehen starke Schmerzen vor allem der Muskulatur und der Sehnenansätze.<br />

Dabei sind nicht nur die Extremitäten sondern auch der Rumpf betroffen. Häufig wird der<br />

Schmerz als großflächig und fließend beschrieben. Die Patienten haben oft das Gefühl, die<br />

schmerzhaften Weichteile seien diffus geschwollen und kleine Verdichtungen des<br />

Unterhautfettgewebes werden als schmerzhafte Knötchen empfunden. Die Schmerzen<br />

halten über lange Zeit, meist über Jahre an und können bei manchen Patienten durch<br />

körperliche Aktivitäten oder auch Krankengymnastik bzw. Massage verstärkt werden.<br />

Darüber hinaus leiden die Patienten unter Allgemeinsymptomen wie Müdigkeit,<br />

Abgeschlagenheit, Schlafstörungen und Depressionen. Da die Fibromyalgie immer noch<br />

vielen Ärzten unbekannt ist, haben die Patienten bis zur Diagnosestellung oft eine Vielzahl<br />

von Ärzten besucht und viele verschiedene, teilweise überflüssige diagnostische<br />

Maßnahmen hinter sich. Dies wird sich hoffentlich ändern, wenn das Krankheitsbild, welches<br />

aufgrund der typischen Symptome und Untersuchungsbefunde eigentlich leicht zu<br />

diagnostizieren ist, auch bei Allgemeinärzten und Orthopäden zunehmend bekannter wird.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

13 von 26<br />

3.1.3 Diagnose<br />

Die Diagnose wird durch die typische Krankengeschichte und die körperliche Untersuchung<br />

gestellt. Hierbei finden sich die charakteristischen, sehr schmerzhaften Fibromyalgie-<br />

Druckpunkte (tender points) welche vor allem an den Sehnenansätzen, also in der Nähe der<br />

Gelenke und am Rumpf, lokalisiert sind. Die Muskeln selber, wie z.b. die Waden oder<br />

Oberschenkel, sind oft kaum druckschmerzhaft.<br />

Fibromyalgiedruckpunkte<br />

(tender points). Die Kriterien für eine Fibromyalgie sind erfüllt, wenn mind. 11 der<br />

dargestellten 18 Druckpunkte schmerzhaft sind und die typischen Symptome länger als 3<br />

Monate bestehen.<br />

Bei der Fibromyalgie finden sich keine typischen Laborwerte oder Veränderungen im<br />

Röntgenbild. Selten können Hormonstörungen, wie z.b. eine Schilddrüsenunterfunktion,<br />

jedoch eine Fibromyalgie verstärken. Diese kann durch eine Untersuchung der<br />

Schilddrüsenhormone festgestellt werden. Um eine sekundäre Fibromyalgie, also eine<br />

Fibromyalgie, die begleitend zu anderen rheumatischen Erkrankungen auftritt, festzustellen,<br />

sollten außerdem Laboruntersuchungen wie z.b. Entzündungswerte im Blut veranlasst<br />

werden.<br />

3.1.4 Entstehung<br />

Patienten mit Fibromyalgie haben meist bereits in der Vorgeschichte chronische Schmerzen<br />

des Bewegungssystems, z.b. durch einen Bandscheibenvorfall oder ein Schleudertrauma.<br />

Zur Fibromyalgie kommt es dann, wenn sich der Schmerz gewissermaßen verselbstständigt<br />

und nicht mehr nur lokal an den ursprünglich schmerzhaften Stellen, z.b. der<br />

Halswirbelsäule, sondern am ganzen Körper verspürt wird. Zu diesem Zeitpunkt hilft auch

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

14 von 26<br />

die Beseitigung der ursprünglichen Ursache des Schmerzes nicht mehr, um eine Besserung<br />

zu erreichen. Dies kann auch bei Patienten mit entzündlich rheumatischen Erkrankungen,<br />

wie z.b. der rheumatoiden Arthritis passieren, man nennt dies dann sekundäre Fibromyalgie.<br />

Gleichzeitig bestehen oft psychische Symptome, wie z.b. Depressionen und der Patient fühlt<br />

sich ausgesprochen krank. Es ist bekannt, dass es bei Patienten mit Fibromyalgie zu<br />

Änderungen der Regelsysteme der Schmerzempfindung im Gehirn kommt. Manche<br />

Botenstoffe des Gehirns, wie z.b. Serotonin und Tryptophan werden "herunterreguliert",<br />

während andere, wie die Substanz P - eine bestimmte Schmerztransmittersubstanz -<br />

vermehrt gefunden werden. Trotz dieser "organischen", d.h. körperlichen Veränderungen<br />

des Gehirns, ist aber immer noch nicht klar, ob die Fibromyalgie letztendlich eine<br />

psychosomatische Erkrankung ist, bei der die Veränderungen der Botenstoffe des Gehirns<br />

erst sekundär entstehen oder ob es sich wirklich gewissermaßen um eine<br />

Stoffwechselerkrankung des Gehirns mit der Folge von Schmerzen und psychosomatischen<br />

Störungen handelt. Sicher ist aber, dass die schmerzhaften Stellen des Bewegungssystems<br />

selber nicht verändert oder gar entzündet sind, sondern erst die veränderte<br />

Schmerzempfindung im Gehirn dazu führt, dass der Schmerz des Bewegungssystems<br />

empfunden wird. Trotzdem handelt es sich aber um echte und nicht etwa eingebildete<br />

Schmerzen.<br />

Eine immer wieder zu beobachtende Beziehung besteht zwischen dem Nachtschlaf und der<br />

Fibromyalgie. Patienten mit Fibromyalgie schlafen meist schlecht oder aber sie wachen<br />

morgens auf und fühlen sich wie "gerädert". Darüber hinaus kann man umgekehrt eine<br />

Fibromyalgie bei Probanden durch Schlafentzug geradezu hervorrufen. Eine noch<br />

weitgehend unerforschte Funktion des Schlafes bei der Entspannung der Muskulatur und<br />

dem psychischen Schmerzerleben scheint daher vor einer Fibromyalgie zu schützen.<br />

3.2 Therapie<br />

3.2.1 Naturheilkunde<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

Solunat Nr.3 (Azinat) 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.16 (Renalin) 1-2x10 Tr. morgens (und mittags)<br />

Solunat Nr.6 (Dyscrasin) A 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.4 (Cerebretik) 3x5 Tr. über den Tag verteilt und 1x10 Tr. zur Nachtruhe<br />

Spagyrische Eigenbluttherapie<br />

Weitere Therapieansätze:<br />

Homöopathie: eventuell Arnica C30 oder C200, sowie eine Konstitutionsbehandlung<br />

Alcea: Fraxinus Urtinktur zusammen mit Hypericum Urtinktur<br />

Yoga: Sonnengebet<br />

Entspannungsübungen<br />

3.2.2 Schulmedizin<br />

Therapie

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

15 von 26<br />

Häufig sind Schmerzmittel und Antirheumatika komplett unwirksam. Auch Krankengymnastik<br />

und Massage können zwar bei manchen Patienten helfen, bei anderen Patienten aber das<br />

Krankheitsbild sogar noch verschlimmern. Am erfolgreichsten sind wohl kombinierte<br />

Therapieansätze mit psychosomatischer Therapie, physikalischen Anwendungen und einer<br />

intensiven Patientenschulung. Dafür haben sich stationäre Heilmaßnahmen in auf diese<br />

Erkrankung spezialisierten Kliniken bewährt. Medikamentös können Antidepressiva wie z.b.<br />

Amitriptylin 10-50 mg/Tag eine Besserung bringen. Dabei ist vor allem eine Einnahme als<br />

einmalige Einzeldosis vor dem Schlafengehen, möglicherweise durch die Verbesserung des<br />

Nachtschlafs, wirkungsvoll und nebenwirkungsarm.<br />

Seit kurzem gibt es Erfolge bei der chirurgischen Entfernung von Verdickungen und<br />

Verklebungen an den 18 Fibromyalgie- Druckpunkten. Dieser Behandlung liegt die Annahme<br />

zugrunde, dass diese Druckpunkte identisch mit bestimmten Akupunkturpunkten sind und<br />

daher bei Schädigungen Schmerzen in den Organismus ausstrahlen. Bei dem Eingriff<br />

werden mit Hilfe von ca. 6 cm langen Schnitten diese Verklebungen bzw. Verknotungen<br />

entfernt. Es sei aber erwähnt, dass der Berufsverband der Rheumatologen von einem<br />

Placeboeffekt spricht.<br />

Prognose<br />

Obwohl die Fibromyalgie niemals, wie andere rheumatische Erkrankungen, zur Zerstörung<br />

oder Funktionseinschränkungen von Gelenken oder anderen Strukturen des<br />

Bewegungssystems führt, hat sie, was die Besserung der Symptome angeht, keine gute<br />

Prognose. Ist die Erkrankung erst einmal chronisch geworden, haben nach 10-15 Jahren<br />

noch 2/3 der Patienten die gleiche Schmerzsymptomatik wie zu Beginn. Deshalb sollte man<br />

unbedingt versuchen, eine Chronifizierung zu verhindern.<br />

4 Gicht<br />

4.1 Überblick<br />

Die Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung mit erhöhten Harnsäurewerten im Blut, von der<br />

vorzugsweise Männer betroffen sind. Ursachen sind genetische Defekte, purinreiche<br />

Ernährung (Innereien, manche Fischsorten), Nierenfunktionsstörungen und Krankheiten mit<br />

gesteigertem Zellzerfall. Man unterscheidet den akuten Gichtanfall und die chronische Gicht.<br />

Der akute Gichtanfall ist eine hochakute Entzündung eines Gelenkes, typischerweise ist das<br />

Großzehengrundgelenk betroffen. Es kommt zu heftigen Schmerzen, Rötung, Schwellung<br />

und Überwärmung des Gelenkes. Bei einer unbehandelten Harnsäurespiegelerhöhung über<br />

lange Zeit werden die Kristalle der Säure in anderen Organen, meist der Niere, abgelagert<br />

und führen zu Folgeschäden, der chronischen Gicht. Durch Einführung von Medikamenten,<br />

die den Harnsäurespiegel senken, kommt diese heutzutage kaum noch vor. Im akuten<br />

Gichtanfall sind Colchicin, nichtsteroidale Antirheumatika und Cortisontabletten hilfreich.<br />

4.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Die Gicht, die früher im Volksmund als Zipperlein bezeichnet wurde, ist eine<br />

Stoffwechselstörung, bei der aufgrund eines Anstiegs des Harnsäurespiegels im Blut<br />

harnsaure Salze im Organismus abgelagert werden. Bevorzugt sind dabei die Gelenke,<br />

typischerweise eine hochakute Entzündung des Großzehengrundgelenks, aber auch<br />

verschiedene innere Organe betroffen.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

16 von 26<br />

In früheren Jahrhunderten galt die Gicht als eine Erkrankung, die vorwiegend bei<br />

Wohlhabenden auftrat. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts fand eine Unterscheidung<br />

zwischen Gicht und Rheuma statt. Ein Jahrhundert später, im Jahr 1797, entdeckte William<br />

Hyde Wollaston erstmals harnsaure Salze in Gicht- Knoten. Aber erst 50 Jahre später wurde<br />

erkannt, dass es sich um eine Stoffwechselstörung handelt. Bis zu diesem Zeitpunkt nahm<br />

man eine Störung der "Körpersäfte" an. Schon früh wurde jedoch ein Zusammenhang<br />

zwischen der Erkrankung und erhöhtem Fleisch- und Alkoholgenuss gesehen.<br />

Bei der Gicht werden zwei Formen unterschieden: den primären, akuten Gichtanfall und die<br />

sekundäre, chronische Gicht.<br />

4.1.2 Symptome<br />

Die Gicht verläuft ohne Behandlung in vier Phasen:<br />

Asymptomatische Phase<br />

Die asymptomatische Phase ist durch die Akkumulation der Harnsäure im Organismus<br />

gekennzeichnet und kann Jahre bis Jahrzehnte umfassen. Sie verläuft völlig symptomlos.<br />

Die Wahrscheinlichkeit, einen Gichtanfall zu erleiden, nimmt mit steigender<br />

Harnsäurekonzentration im Blut zu. Bei Werten zwischen 6,5 und 7 mg/dl ist in weniger als 2<br />

Prozent mit einem Anfall zu rechnen, bei Werten um 8 mg/dl steigt das Risiko auf 40 Prozent<br />

und bei Werten größer 9 mg/dl liegt die Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 1 bis 1,5<br />

Jahre einen Gichtanfall zu erleiden bei nahezu 100 Prozent.<br />

Akuter Gichtanfall<br />

Der Harnsäurerückstau hat ein Ausmaß erreicht, das zum ersten Gichtanfall führt. Eine<br />

erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut ist in über 90 Prozent der Fälle nachweisbar. Der<br />

Gichtanfall betrifft typischerweise das Großzehengrundgelenk, man spricht von einem<br />

Podagra. Das Gelenk verfärbt sich rot und schwillt an. Jede Berührung ist äußerst<br />

schmerzhaft. Die Betroffenen können nur noch auf der Ferse auftreten und zeigen einen<br />

charakteristischen humpelnd-hüpfenden Gang. Nach dem Abklingen des Anfalls folgt meist<br />

die interkritische Phase.<br />

Interkritische Phase<br />

Die interkritische Phase bezeichnet die Zeitspanne bis zum nächsten Gichtanfall und verläuft<br />

wiederum symptomfrei. Sie kann Monate bis Jahre andauern, bis ein erneuter Gichtanfall<br />

folgt. Im Laufe der Zeit verkürzt sich die symptomfreie Zeit jedoch immer mehr, bis<br />

schließlich das letzte Krankheitsstadium erreicht ist. Kurz davor sind die Zwischenintervalle<br />

nicht mehr komplett schmerzfrei.<br />

Chronische Gicht<br />

Die chronische Gicht ist heutzutage sehr selten und tritt nur auf, wenn die Diagnose nicht<br />

frühzeitig gestellt werden konnte oder die Therapie unzureichend erfolgte. In dieser Phase<br />

treten praktische ständig Schmerzen auf. Auf Röntgenbildern können bleibende<br />

Gelenkveränderungen erkannt werden, die zu einer zunehmenden<br />

Funktionsbeeinträchtigung führen.<br />

An den gelenknahen Sehnenansätzen finden sich häufig so genannte Gichttophi<br />

(Gichtknoten). Dabei handelt es sich um schmerzlose, derbe Knötchen von maximal einem<br />

Zentimeter Größe, die unmittelbar unter der Haut liegen. Brechen diese Knötchen auf,<br />

entleert sich eine weiße Masse, die vorwiegend aus Harnsäure besteht. Häufig treten die

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Gichttophi am Rand des Ohrknorpels auf, kommen aber auch am Ellenbogen, Händen und<br />

Füßen vor.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

17 von 26<br />

Bleibt die Harnsäurekonzentration sehr lange auf einem hohen Niveau, können auch<br />

Uratablagerungen in anderen Organen auftreten, die u.a. zu einer akuten Niereninsuffizienz<br />

führen können.<br />

4.1.3 Diagnose<br />

Die Diagnose des akuten Gichtanfalls ergibt sich aus dem charakteristischen Bild der<br />

Beschwerden, welches unverwechselbar ist. Bereits vorher können Erhöhungen der<br />

Harnsäurekonzentration im Blut auf eine Gicht hindeuten.<br />

Röntgenuntersuchungen sind im Frühstadium unauffällig. Im späteren Verlauf treten<br />

zunehmend erkennbare Gelenkveränderungen und Gichttophi auf.<br />

4.1.4 Verlauf<br />

Komplikationen<br />

Neben möglichen stark ausgeprägten Gelenkveränderungen kann es bei der Gicht auch in<br />

der Niere zu Harnsäureablagerungen kommen. Diese Ablagerungen, sowie die dadurch<br />

bedingten Entzündungsreaktionen, können zu einem bleibenden völligen Funktionsverlust<br />

der Niere, also einer Niereninsuffizienz, führen. Man spricht dann von einer chronischen<br />

Gichtniere.<br />

Davon abzugrenzen ist die akute Schädigung der Niere durch Harnsäure, also die akute<br />

Uratnephropathie. Hier kommt es plötzlich durch massive Ausfällung der Harnsäure im<br />

Nierengewebe, wie z.b. bei der Bildung eines hochkonzentrierten, sauren Urins bei<br />

mangelhafter Flüssigkeitszufuhr, zu einer Niereninsuffizienz. Über einen ähnlichen<br />

Mechanismus kann es zur Bildung von Nierensteinen kommen. Diese Komplikationen sind<br />

durch eine entsprechende Therapie, wie z.b. die Steigerung der Trinkmenge sowie die<br />

Alkalisierung des Urins, reversibel.<br />

Prognose<br />

Die Prognose der Gicht hängt entscheidend von der Therapie und dem Krankheitsverlauf ab.<br />

Wenn die Erkrankung einen chronischen Verlauf mit Gelenkveränderungen oder<br />

Nierenschäden nimmt, kann es zur Invalidität und Dialysepflicht kommen.<br />

4.1.5 Ursachen<br />

Die Ursache für die Gicht ist in den meisten der Erkrankungsfälle ein genetischer Defekt, der<br />

zu einer Verminderung der Harnsäureausscheidung führt. Häufig wird die Krankheit durch<br />

purinreiche Ernährung (Innereien, manche Fischsorten, Fleisch, Spinat, Erbsen, Tomaten,<br />

Gurken), übermäßigen Alkoholkonsum und Übergewicht manifestiert. Selten liegt eine<br />

Überproduktion von Harnsäure, z.b. beim Lesch-Nyhan-Syndrom (Primäre kindliche Gicht)<br />

zu Grunde.<br />

Harnsäure ist ein Endprodukt des Purinstoffwechsels. Purine, wie z.b. Adenin und Guanin,<br />

sind Bestandteile der Nukleinsäuren und damit der DNA bzw. RNA und kommen in allen<br />

menschlichen und tierischen Zellen vor.<br />

Der Harnsäuregehalt im menschlichen Organismus setzt sich aus zwei Anteilen zusammen:

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

18 von 26<br />

� Endogene Harnsäureproduktion die Harnsäure als Endprodukt des körpereigenen, also<br />

endogenen, Zellstoffwechsels im Rahmen der ständigen Zellerneuerung.<br />

� Exogene Harnsäureproduktion die Harnsäure als End- bzw. Abbauprodukt der mit der<br />

Nahrung aufgenommenen, also exogenen, purinhaltigen Stoffe.<br />

Bei der primären Gicht liegt eine so genannte "positive Harnsäurebilanz" vor. In diesem<br />

Zusammenhang bedeutet "positiv", dass die Harnsäureproduktion, egal ob endogen oder<br />

exogen, die Harnsäureausscheidung übertrifft. Die Folge davon ist ein Harnsäurerückstau im<br />

Organismus.<br />

Die sekundäre Gicht entsteht als Folge anderer Erkrankungen. Dies sind einerseits<br />

Erkrankungen, die mit einem erhöhten Zelluntergang einhergehen (z.b. Leukämie), in deren<br />

Folge es zu einer extensiv gesteigerten endogenen Harnsäureproduktion kommt.<br />

Andererseits können Nierenfunktionsstörungen, wie z.b. bei Schrumpfnieren oder<br />

Niereninsuffizienz, über eine Ausscheidungsverminderung der Harnsäure zu einem<br />

Rückstau der Harnsäure führen und damit die Gicht auslösen.<br />

4.1.6 Prophylaxe<br />

Eine Prophylaxe zielt auf die Vermeidung einer chronischen Gicht ab und erfolgt durch die<br />

konsequente Einnahme der Dauertherapie. Davon unabhängig dürfen die diätetischen<br />

Maßnahmen nicht vergessen werden. Der Verzehr purinreicher Nahrungsmittel sollte<br />

eingeschränkt werden und der Alkoholgenuss mäßig erfolgen, d.h. keine Exzesse aber auch<br />

kein chronischer Alkoholkonsum.<br />

4.2 Therapie<br />

4.2.1 Naturheilkunde<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

Solunat Nr.3 (Azinat) 2x20 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.16 (Renalin) 2x10 Tr. morgens und mittags<br />

Solunat Nr.14 (Polypathik) 2-3x5-10 Tr. über den Tag verteilt<br />

Solunat Nr.6 (Dyscrasin) 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.28 (Ätherische Essenz Nr. I) 2 -3x täglich auf die schmerzende Stelle auftragen<br />

Spagyrische Eigenbluttherapie<br />

Zusatztherapien:<br />

Alcea: Colchicum D8, D12 2-5x täglich 5 Tropfen<br />

Ernährungsberatung<br />

4.2.2 Schulmedizin<br />

Bei der Therapie der Gicht wird zwischen einer initialen Therapie zur Behandlung des akuten<br />

Gichtanfalls und einer Dauertherapie zur Vermeidung der Entwicklung einer chronischen<br />

Gicht unterschieden.<br />

Initiale Therapie

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

19 von 26<br />

Im akuten Gichtanfall hat sich Colchicin als wirksamstes Medikament erwiesen. Da dieser<br />

Stoff ein Zellgift ist, sind strenge Dosierungsvorschriften zu befolgen. Dabei werden<br />

zunächst in stündlichen Abständen für einen Zeitraum von vier Stunden höheren Dosen des<br />

Medikaments gegeben, danach in zweistündlichem Abstand eine geringere Dosis bis die<br />

Schmerzen abklingen bzw. Nebenwirkungen, wie Übelkeit oder Durchfall auftreten. Nur<br />

selten ist am zweiten Tag eine Fortsetzung dieser Behandlung, z.b. in Übergangsphasen zur<br />

chronischen Gicht, erforderlich.<br />

Bei einem schweren Verlauf der Gicht können alternativ nicht- steroidale Antirheumatika<br />

(NSAR), z.b. Indomethazin, oder bei einem länger andauernden Anfall Glukokortikoide, z.b.<br />

Prednisolon, eingesetzt werden.<br />

Gleichzeitig sollten die betroffenen Gelenke mit Alkohol- Umschlägen gekühlt werden und<br />

die Extremität ruhig gelagert werden. Außerdem sollte viel Flüssigkeit aufgenommen und auf<br />

Alkohol absolut verzichtet werden.<br />

Dauertherapie<br />

Eine Dauertherapie sollte unmittelbar im Anschluss an den akuten Gichtanfall mit Eintritt in<br />

die interkritische Phase begonnen werden, um weitere Anfälle sowie eine Chronifizierung zu<br />

vermeiden. Bei extremen Gelenkdeformierungen bzw. ausgeprägten<br />

Funktionseinschränkungen kann eine operative Therapie nötig sein, um die volle<br />

Funktionsfähigkeit des Gelenks wieder herzustellen.<br />

Diätetische Maßnahmen<br />

Hierbei sollte trotz der zur Verfügung stehenden Medikamente als erstes die Beeinflussung<br />

des Krankheitsverlaufs durch diätetische Maßnahmen nicht vernachlässigt werden.<br />

Purinreiche Nahrungsmittel, wie Innereien (Herz, Leber, Niere) sowie bestimmte Fischsorten<br />

(Ölsardinen, Sprotten) sollten möglichst vermieden werden. Da Alkohol zu einem Anstieg der<br />

Harnsäurekonzentration im Blut führt, sind sowohl einmalige Alkoholexzesse als auch<br />

chronischer Alkoholkonsum zu vermeiden. Typischerweise werden Gichtanfälle nach<br />

üppigen Mahlzeiten mit reichlichem Alkoholgenuss beobachtet. Auch Kaffee sollte<br />

vermieden, ansonsten aber viel Flüssigkeit zu sich genommen werden.<br />

Medikamentöse Behandlung<br />

Zur medikamentösen Behandlung stehen Urikosurika und Urikostatika zur Verfügung. Zu<br />

Beginn einer Dauertherapie empfiehl sich die Kombination aus beiden Wirkstoffklassen,<br />

nach mehreren Monaten kann dann zu einer alleinigen Therapie mit Urikostatika gewechselt<br />

werden. Ziel ist es, die Harnsäure im Blut zu senken, wobei derzeit der Nutzen der Langzeit-<br />

Prophylaxe umstritten ist.<br />

Urikosurika, z.b. Benzbromaron, bewirken durch eine Hemmung der Rückresorption der<br />

Harnsäure in der Niere eine vermehrte Ausscheidung dieser Substanz. Sie sind Harnsäure<br />

treibende Medikamente. Zusätzlich ist auf eine reichliche Flüssigkeitszufuhr und eine<br />

Alkalisierung des Urins zu achten, z.b. durch das Trinken alkalischer Mineralwasser oder die<br />

Gabe alkalischer Medikamente.<br />

Urikostatika, z.b. Allopurinol, hemmen die Bildung der Harnsäure. Die dadurch vermehrt<br />

anfallenden Vorstufen der Harnsäure sind wesentlich besser wasserlöslich und können<br />

daher einfacher über die Nieren ausgeschieden werden. Bei der Anwendung von Allopurinol<br />

kann es zu Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall, Muskelschmerzen, Schwindel,

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Kopfschmerzen und in Einzelfällen zu Blutbildveränderungen und Leberfunktionsstörungen<br />

kommen.<br />

5 Morbus Bechterew<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

20 von 26<br />

5.1 Überblick<br />

Der Morbus Bechterew ist eine chronische, entzündlich- rheumatische Erkrankung, die<br />

hauptsächlich die Wirbelsäule betrifft. Sie beginnt meist im jungen Erwachsenenalter und tritt<br />

häufiger bei Männern auf. In der Regel ist ein typisches genetisches Merkmal zu finden<br />

(HLA-B27). Das Leitsymptom ist der tief sitzende, chronisch-entzündliche Rückenschmerz<br />

mit Morgensteifigkeit. In der Folge kommt es zu zunehmender Versteifung der gesamten<br />

Wirbelsäule. Das Vollbild, die so genannte Bambusstabwirbelsäule, ist eher selten. Daneben<br />

treten entzündliche Veränderungen in den großen Gelenke, Sehnen, Augen und im<br />

Herzmuskel auf. In der Regel "brennt die Entzündung nach einer gewissen Zeit aus" und der<br />

Krankheitsprozess schreitet nicht weiter fort. Die Diagnose erfolgt durch Röntgen und MRT.<br />

Die Behandlung besteht aus Krankengymnastik und entzündungshemmenden<br />

Medikamenten (nichtsteroidale Antirheumatika, Glukukortikoide, Immunsuppressiva). In<br />

manchen Fällen kann bei Hüftgelenksbeteiligung ein operativer Gelenksersatz notwendig<br />

sein.<br />

5.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Definition<br />

Der Morbus Bechterew, auch als ankylosierende Spondylitis bezeichnet, ist eine chronische,<br />

entzündlich-rheumatische Erkrankung, welche vor allem die Wirbelsäule aber auch die<br />

peripheren Gelenke, die Sehnen und Sehnenansätze, die Regenbogenhaut der Augen und,<br />

wenn auch seltener, innere Organe betreffen kann. Man zählt den Morbus Bechterew zu der<br />

Krankheitsgruppe der HLA-B27-assoziierten Spondylarthropathien oder seronegativen<br />

Spondarthritiden.<br />

Häufigkeit<br />

Der Morbus Bechterew kommt in Mitteleuropa bei ca. 0,2 - 0,3 % der Bevölkerung vor. Am<br />

häufigsten beginnt die Erkrankung zwischen dem 16. und 45. Lebensjahr, mit einem<br />

Maximum im 26. Lebensjahr. Männer sind etwa 3 mal häufiger betroffen als Frauen.<br />

5.1.2 Symptome<br />

Das Leitsymptom des M. Bechterew ist der entzündliche Rückenschmerz:<br />

� Beginn vor dem 45. Lebensjahr<br />

� langsamer Beginn<br />

� Dauer länger als drei Monate<br />

� morgendliches Schmerzmaximum verbunden mit einer Morgensteifigkeit der Wirbelsäule<br />

� Besserung durch Bewegung<br />

Vier von diesen fünf Kriterien sollten beim Vorliegen eines M. Bechterew erfüllt sein. Diese<br />

Kriterien sollen helfen, andere, häufigere Ursachen für Rückenschmerzen, wie z.b.<br />

Bandscheibenleiden, vom M. Bechterew zu unterscheiden.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

21 von 26<br />

Fast immer beginnt der Morbus Bechterew als Sakroiliitis, also im Iliosacral-Gelenk, welches<br />

das Kreuzbein mit dem Becken verbindet. Deshalb sind die Rückenschmerzen zu Beginn<br />

fast immer tiefsitzend.<br />

Im weiteren Verlauf der Erkrankung kommt es zu einer Mitbeteiligung der restlichen<br />

Wirbelsäule mit Schmerzen und deren allmählicher Einsteifung.<br />

Der M. Bechterew kann neben der Wirbelsäule noch andere Gelenke und Organe befallen:<br />

� Periphere Arthritis (ca. 40%): häufig sind vor allem die großen Gelenke wie Knie, Hüften<br />

und Schultern betroffen. Vor allem die Hüften können durch die Entzündung schon in<br />

jungen Jahren zerstört werden.<br />

� Enthesiopathien (ca. 20-30%): Damit sind Schmerzen und Entzündungen der Sehnen,<br />

des Sehnengleitgewebes und der Schleimbeutel gemeint. Typisch ist z.b. die<br />

Achillodynie, also die Druckschmerzhaftigkeit der Achillesferse oder die Entwicklung<br />

eines Fersensporns.<br />

� Iridozyklitis (ca. 30-50%): diese wiederkehrende Entzündung der vorderen<br />

Augenkammer und der Regenbogenhaut (vordere Uveitis) kann durch Verklebungen zu<br />

Einschränkungen der Sehkraft führen. Die Leitsymptome sind Rötung der Augen,<br />

Schmerzen und Lichtempfindlichkeit. Patienten mit positivem HLA-B27 haben manchmal<br />

immer wiederkehrende Iridozyklitiden ohne andere Zeichen eines M. Bechterew.<br />

� Herzbeteiligung: selten sind Entzündungen der Hauptschlagader (Aortitis) mit der<br />

Entstehung von Klappenfehlern der Aortenklappe (Aorteninsuffizienz). Häufiger treten<br />

Herzrhythmusstörungen, vor allem der Vorhöfe, mit anfallsartigem Herzrasen<br />

(supraventrikuläre Tachykardien) und Störungen der Reizleitung (AV-Block) auf.<br />

Gefährliche Rhythmusstörungen sind jedoch sehr selten.<br />

Sehr selten wird eine milde Lungenfibrose, vor allem in den Lungenoberfeldern gefunden.<br />

Auch Durchfälle als Ausdruck einer milden Dickdarmbeteiligung (Kolitis) sind möglich.<br />

5.1.3 Diagnose<br />

Anamnese und klinische Untersuchung<br />

Der entzündliche Rückenschmerz ist nur ein erster Anhalt für einen M. Bechterew.<br />

Zusätzliche Symptome, wie z.b. Iridozyklitiden, unterstützen den Verdacht. Bei der klinischen<br />

Untersuchung ist vor allem der Nachweis einer Sakroiliitis wichtig. Dafür sollte der Arzt das<br />

so genannte Menell'sche Zeichen testen, welches auf eine Sakroiliitis hinweist.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Menell'sches Zeichen: Durch Festhalten des Kreuzbeins mit der Handfläche und<br />

Überstreckung des Beines wird das Becken gegenüber dem Kreuzbein im Iliosacralgelenk<br />

bewegt . Das Zeichen ist positiv, wenn die Bewegung im Iliosacralgelenk schmerzhaft ist.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

22 von 26<br />

Eine Einsteifung der Wirbelsäule oder sogar die Verkrümmung nach vorne sind Spätzeichen<br />

und können auch bei anderen Wirbelsäulenerkrankungen vorkommen.<br />

Röntgen<br />

Da der M. Bechterew fast immer im Iliosacralgelenk beginnt, können hier die ersten<br />

Veränderungen im Röntgenbild gefunden werden. Typisch ist das so genannte bunte Bild<br />

mit dem Nebeneinander einer unscharfen Gelenkkontur, perlschnurartig angeordneter<br />

Knochendefekte (Erosionen) und gelenknaher Knochenverdichtungen (Sklerosierung). Im<br />

späteren Verlauf kommt es zu einer knöchernen Überbrückung des Gelenks<br />

(Ankylosierung). Diese Veränderungen des Iliosacralgelenks können auch bei den anderen,<br />

mit dem M. Bechterew verwandten Spondylarthropathien vorkommen.<br />

Laboruntersuchungen<br />

Eine erhöhte Blutsenkung (BSG) und eine Erhöhung des C- reaktiven Proteins (CRP),<br />

welches beides typische Zeichen einer Entzündung im Blut sind, können meist auch beim M.<br />

Bechterew gefunden werden. Allerdings sind die Werte oft gerade bei eher milden<br />

Erkrankungen nur sehr gering oder auch gar nicht erhöht.<br />

Die Bestimmung des HLA-B27 hilft bei der Diagnosestellung nur, wenn man schon deutliche<br />

andere Hinweise auf einen M. Bechterew hat. Das liegt daran, dass zwar 95 % der Patienten<br />

mit M. Bechterew, aber auch 7-8 % der Gesunden HLA-B27 positiv sind. Da der M.<br />

Bechterew bei etwa 0,2-0,3 % der Bevölkerung vorliegt, bekommen von den vielen HLA-B27<br />

positiven Menschen nur weniger als jeder 20ste einen M. Bechterew. Dagegen sind andere<br />

Ursachen für Rückenschmerzen auch bei diesen Menschen sehr häufig.<br />

5.1.4 Entstehung<br />

Entstehung<br />

Beim Morbus Bechterew führt ein gestörtes Wechselspiel zwischen genetischen Anlagen<br />

und Umwelteinflüssen zu einer krankhaften Immunreaktion des Organismus mit der Folge<br />

einer chronischen Entzündung, vor allem der Wirbelsäule:<br />

95% der Patienten mit M. Bechterew haben den Gewebemarker HLA-B27, ein HLA Klasse I-<br />

Molekül, welches nur bei etwa 7-8% der Gesunden vorkommt. Die HLA-Klasse I-Moleküle<br />

sind Oberflächenmoleküle, welche auf fast allen Körperzellen vorhanden sind und eine<br />

wichtige Rolle bei der Infektionsabwehr und der Unterscheidung des Immunsystems<br />

zwischen "fremd und eigen" spielen. Ähnlich wie die Blutgruppen bleiben sie bei jedem<br />

Menschen das ganze Leben gleich, sind aber von Individuum zu Individuum unterschiedlich.<br />

HLA-B27 kommt in manchen Familien gehäuft vor.<br />

Das HLA-B27-Molekül hat eine dreidimensionale Form, in der es, anders als andere HLA-<br />

Moleküle, bestimmte Bakterien, insbesondere die Erreger von Durchfall und<br />

Harnröhrenentzündungen (Yersinien, Salmonellen, Clamydien u.a.) einschließt und sie damit<br />

für die T-Lymphozyten erkennbar macht. Die T-Lymphozyten sind spezielle Zellen, die bei<br />

der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielen. Dem medizinischen Laien sind sie sicherlich<br />

im Zusammenhang mit Aids bzw. einer HIV-Infektion bekannt geworden.<br />

Prognose

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Die Erkrankung verläuft sehr verschieden. Der schwere M. Bechterew mit kompletter<br />

Einsteifung der Wirbelsäule und evtl. Invalidität kommt nur in etwa 10-20% der<br />

Spondylarthropathien vor. Die allermeisten Patienten können, trotz<br />

Bewegungseinschränkungen der Wirbelsäule, noch ihrem Beruf nachgehen und werden<br />

nicht erwerbsunfähig.<br />

Ein Problem ist die Arthritis in den Hüftgelenken, welche zu einer raschen Zerstörung der<br />

Gelenke führen und damit schon bei jungen Leuten einen Hüftgelenksersatz nötig machen<br />

kann.<br />

5.2 Therapie<br />

5.2.1 Naturheilkunde<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

Solunat Nr.17 (Sanguisol) 1x10 Tr. morgens<br />

Solunat Nr.10 (Matrigen I) 2x10 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.18 (Splenetik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.14 (Polypathik) 3x8-10 Tr. über den Tag verteilt<br />

bei Herzbeteiligung: Solunat Nr.5 (Cordiak) 1x5-10 Tr. mittags<br />

bei Augenbeteiligung: Solunat Nr.12 (Ophthalmik) 1x5 - 10 Tr. mittags<br />

Spagyrische Eigenbluttherapie<br />

Sportsalbe auf schmerzende Stellen auftragen und einmassieren.<br />

Zusatztherapien:<br />

Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />

Yoga: alle die Rückenmuskulatur stärkenden Maßnahmen, wie z.b. Kobra, Heuschrecke,<br />

Sonnengebet<br />

5.2.2 Schulmedizin<br />

Therapie<br />

Die wichtigste Therapie zur Schmerzbekämpfung und Erhaltung der Beweglichkeit der<br />

Wirbelsäule ist eine regelmäßige Krankengymnastik. Der Patient sollte dabei mehrmals die<br />

Woche angeleitet werden und täglich zu Hause Übungen durchführen. Eventuell sind<br />

stationäre Behandlungen in Rheumakliniken sehr hilfreich.<br />

An zweiter Stelle kommt die medikamentöse Therapie. Neben einer Schmerztherapie mit<br />

nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR wie z.b. Diclofenac, Indometacin u.v.a.) und den<br />

Kortisonpräparaten (Glukokortikoide wie z.b. Prednison u.a.) werden so genannte<br />

Basismedikamente, welche den Krankheitsverlauf beeinflussen, eingesetzt.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

23 von 26

6 Reiter Syndrom<br />

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

24 von 26<br />

6.1 Überblick<br />

Das Reiter-Syndrom ist eine Erkrankung, bei der ein bestimmter Symptomenkomplex (siehe<br />

unter Definition) auftritt. Besonders häufig betroffen sind junge Männer. Die Diagnose kann<br />

auf Grund des typischen Beschwerdebildes gestellt werden. Die Therapie erfolgt<br />

schulmedizinisch durch die Gabe entzündungshemmender Medikamente sowie durch<br />

Maßnahmen der physikalischen Therapie. Die Erkrankung kann chronisch verlaufen.<br />

6.1.1 Definition/Allgemeines<br />

Das Reiter-Syndrom ist eine Erkrankung, die durch das gemeinsame Auftreten von<br />

Gelenkentzündungen, Bindehautentzündungen des Auges, einer Harnröhrenentzündung<br />

sowie Hautveränderungen gekennzeichnet ist. Die Bezeichnung geht auf den Berliner<br />

Bakteriologen und Hygieniker Hans Reiter (1881-1969) zurück.<br />

6.1.2 Entstehung<br />

Das Reiter-Syndrom entwickelt sich nach Ablauf bestimmter bakterieller Infektionen des<br />

Darmes, z.b. mit Salmonellen, Yersinien oder Shigellen, oder der Harnwege, z.b. mit<br />

Clamydien, Gonokokken oder Ureaplasma. Es stellt eine Folgeerkrankung nach bakteriellen<br />

Infektionen dar und wird nicht selbst durch bestimmte Erreger verursacht. Im weitesten<br />

Sinne könnte man es daher den allergischen Reaktionen zuordnen. Besonders gefährdet<br />

sind Menschen, die das Histokompatibilitäts-Antigen HLA-B27 aufweisen. Unter einem<br />

Histokompatibilitäts-Antigen versteht man ein genetisch festgelegtes, immunologisch aktives<br />

Areal auf der Zelloberfläche. Ca. 80 % der Patienten mit einem Reiter- Syndrom weisen das<br />

Antigen HLA-B27 auf. Das Antigen HLA- B27 ist bei einer Vielzahl von Patienten mit<br />

entzündlichen Gelenkerkrankungen, wie z.b. dem Morbus Bechterew, vorhanden.<br />

Häufigkeit<br />

Man geht davon aus, dass ca. 3 % der Patienten mit bestimmten Infektionen des Darmes<br />

und der Harnwege ein Reiter-Syndrom entwickeln. Junge Männer sind besonders häufig<br />

betroffen.<br />

Komplikationen<br />

Komplikationen ergeben sich, wenn es auf Grund der Gelenkentzündung zu einer<br />

bleibenden Beeinträchtigung der Gelenkfunktion bis hin zu Zerstörung des Gelenkes kommt.<br />

Am Auge kann es infolge eines Übergriffes der Entzündung von der Bindehaut auf die Iris<br />

sowie die angrenzenden Augenstrukturen zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des<br />

Sehens und zur Entwicklung eines Glaukoms kommen.<br />

Prognose<br />

Mehr als die Hälfte der Patienten ist nach einem halben Jahr beschwerdefrei. Je<br />

ausgeprägter die Erkrankung ist, dass heißt, je mehr Gelenke betroffen sind und je mehr<br />

andere Beschwerden vorliegen, umso langwieriger gestaltet sich der Verlauf. Chronische<br />

Verlaufsformen sind möglich.<br />

Die mittlere Verlaufsdauer der Erkrankung beträgt 3 Jahre. In seltenen Ausnahmefällen sind<br />

Krankheitsverläufe von 10-15 Jahren möglich.

N a t u r h e i l p r a x i s<br />

C h r i s t i n a C a s a g r a n d e<br />

H e i l p r a k t i k e r i n<br />

6.1.3 Symptome<br />

Typisch für Patienten mit Reiter-Syndrom ist das gleichzeitige Auftreten von Fieber,<br />

Gelenkentzündungen, Entzündungen der Bindehaut, der Harnröhre sowie von<br />

Hautveränderungen.<br />

Mozartstraße 6 � D -82299 Türkenfeld � Telefon 08193 / 99 99 26 � Fax 08193 / 99 99 25<br />

25 von 26<br />

Nach Ablauf der Infektion des Darmes oder der Harnwege kommt es zu Schmerzen,<br />

Schwellungen und Bewegungseinschränkungen in den großen Gelenken, vorwiegend der<br />

Beine. In den entzündlichen Prozess können die Sehnenansatzpunkte der Muskeln an den<br />

Knochen einbezogen sein. Schmerzen beim Auftreten im Bereich der Ferse, weisen auf eine<br />

Entzündung am Ansatz der Achillessehne am Fersenbein hin.<br />

Die Hautveränderungen können vielgestaltig sein. Typisch ist die Balanitis circinata.<br />

Darunter versteht man Hautveränderungen an der Vorhaut, die in kleinen rundlichen<br />

Rötungen besteht, die von einem weißlichen Randsaum umgeben sind. Andere häufig<br />

befallenen Hautstellen sind die Hand- und Fußsohlen sowie die Nägel. Die<br />

Hautveränderungen können einer Schuppenflechte ähneln, als gerötete Knoten auftreten<br />

oder zu einer Verhornung der Haut führen. Die Mundschleimhaut kann ebenfalls betroffen<br />

sein.<br />

Gleichzeitig klagen viele Patienten über brennende Schmerzen der Augen sowie über<br />

Lichtscheu als Ausdruck einer Bindehautentzündung. Auf eine Harnröhrenentzündung<br />

weisen brennende Schmerzen beim Wasserlassen hin.<br />

6.2 Therapie<br />

6.2.1 Naturheilkunde<br />

Behandlung mit Solunaten:<br />

während der Fieberphase:<br />

Solunat Nr.7 (Epidemik) 3-4x10 Tr. über den Tag verteilt<br />

danach:<br />

Solunat Nr.3 (Azinat) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

zusätzlich, auch schon während der Fieberphase und im Anschluss daran:<br />

Solunat Nr.16 (Renalin) 2x10 Tr. morgens und mittags<br />

Solunat Nr.9 (Lymphatik) 2x15 Tr. morgens und abends<br />

Solunat Nr.12 (Ophthalmik) 2x5-10 Tr. morgens und mittags<br />

Im Anschluss an die Behandlung der akuten Phase könnte eine spagyrische<br />

Eigenbluttherapie angezeigt sein.<br />

Zusatztherapie:<br />

Homöopathie: Konstitutionsbehandlung<br />

Yoga: alle Übungen, die die Gelenkbeweglichkeit sanft fördern<br />

Osteopathie und andere physikalischen Maßnahmen

6.2.2 Schulmedizin<br />

Therapie<br />

N a t u r h e i l p r a x i s<br />