Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010

Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010

Klausuraufgaben âGrundlagen des Marketing' WS 2009/2010

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 1<br />

<strong>Klausuraufgaben</strong> ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘<br />

<strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong><br />

Gesamtpunktzahl: 120<br />

Aufgabe 1: Absatzmarktgerichtete Kennzahlen der<br />

Marketingplanung<br />

a) Ein Markt für Reinigungsmittel wird von 7 Wettbewerbern bedient.<br />

Einer der Wettbewerber führte eine Befragung durch, um die aktuelle<br />

Marktsituation zu untersuchen. Dabei wurde ermittelt, dass durch höhere<br />

Ausgaben für absatzpolitische Maßnahmen alle Wettbewerber<br />

zusammen zusätzlich 300 Mio. Euro pro Jahr umsetzen könnten,<br />

wenn alle noch in Frage kommenden Nachfrager das Produkt erwerben<br />

würden.<br />

30 Punkte<br />

10 Punkte<br />

Der größte Anbieter der Branche A setzt 108 Mio. Euro um, der<br />

nächstgrößere Anbieter B setzt derzeit 92 Mio. Euro pro Jahr um.<br />

Anbieter C setzt 68 Mio. Euro, Anbieter D 52 Mio. Euro, Anbieter E<br />

44 Mio. Euro und die Anbieter F und G setzen jeweils 18 Mio. Euro<br />

pro Jahr um.<br />

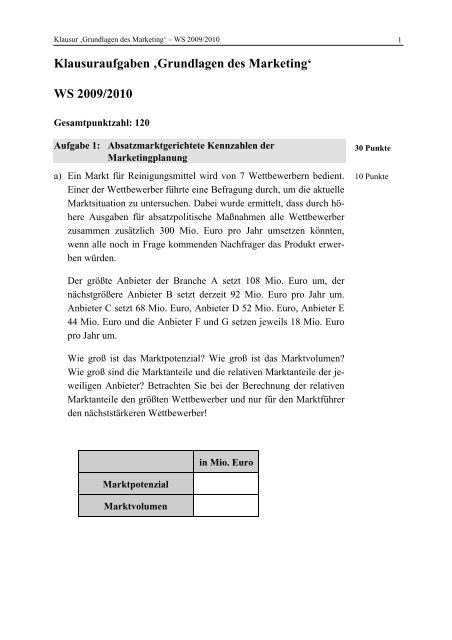

Wie groß ist das Marktpotenzial? Wie groß ist das Marktvolumen?<br />

Wie groß sind die Marktanteile und die relativen Marktanteile der jeweiligen<br />

Anbieter? Betrachten Sie bei der Berechnung der relativen<br />

Marktanteile den größten Wettbewerber und nur für den Marktführer<br />

den nächststärkeren Wettbewerber!<br />

Marktpotenzial<br />

Marktvolumen<br />

in Mio. Euro

Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 2<br />

Anbieter<br />

A<br />

Anbieter<br />

B<br />

Anbieter<br />

C<br />

Anbieter<br />

D<br />

Anbieter<br />

E<br />

Anbieter<br />

F<br />

Anbieter<br />

G<br />

Umsätze<br />

in Mio.<br />

Euro<br />

Marktanteile<br />

(in %)<br />

Rel. Marktanteile<br />

b) Die Marktforschungsabteilung <strong>des</strong> Anbieters C findet heraus, dass<br />

sich der Markt in drei Marktsegmente (X, Y und Z) unterteilen lässt.<br />

Bei dieser Marktsegmentierung stellt die Abteilung fest, dass das<br />

Marktsegment X ein Potenzial von 400 Mio. Euro aufweist. Zusätzlich<br />

fällt den Marktforschern auf, dass die Anbieter A, B und D ihre<br />

Produkte nur im Marktsegment X absetzen und dass die Nachfrager<br />

dieses Segmentes bisher ihren Bedarf ausschließlich bei diesen Anbietern<br />

decken.<br />

20 Punkte<br />

Der Anbieter C beschließt daraufhin, sich im Markt zu repositionieren.<br />

Er geht davon aus, dass durch diese Repositionierung das gesamte<br />

Potenzial <strong>des</strong> Segmentes X ausgeschöpft werden kann und dass<br />

die Kunden dieses Segmentes, die bisher keine Güter in diesem<br />

Markt nachgefragt haben, bei ihm kaufen. Gleichzeitig nimmt er an,<br />

dass er in dem Marktsegment Y einen Umsatz von 20 Mio. Euro verlieren<br />

wird und dass dieser Umsatz zu gleichen Teilen von den Anbietern<br />

F und G abgeschöpft wird.<br />

Wie groß sind die Umsätze, Marktanteile und relativen Marktanteile<br />

der Anbieter nach dieser Repositionierung, wenn sich die Annahmen<br />

von Anbieter C als richtig erweisen? Betrachten Sie bei der Berech-

Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 3<br />

nung der relativen Marktanteile den größten Wettbewerber und nur<br />

für den Marktführer den nächststärkeren Wettbewerber!<br />

Anbieter A<br />

Anbieter B<br />

Anbieter C<br />

Anbieter D<br />

Anbieter E<br />

Anbieter F<br />

Anbieter G<br />

Umsätze<br />

in Mio. Euro<br />

Marktanteile<br />

(in %)<br />

Rel. Marktanteile<br />

Aufgabe 2: Produktinnovationsprozess<br />

Durch die Entwicklung und Einführung eines neuen Produktes soll sehr<br />

häufig eine ‚Marktneuheit‘ geschaffen werden.<br />

a) Erläutern Sie zunächst den Begriff der Produktinnovation und grenzen<br />

Sie vor diesem Hintergrund ‚Marktneuheiten‘ von ‚Unternehmensneuheiten‘<br />

ab! Um ein neues Produkt zu generieren, wird ein Innovationsprozess<br />

durchlaufen. Stellen Sie beispielhaft mögliche Phasen eines<br />

solchen Innovationsprozesses dar! Studien haben jedoch gezeigt,<br />

dass die Misserfolgsquote von Produktinnovationen bis zu 99 % beträgt.<br />

Wie beurteilen Sie angesichts dieses Risikos aus der Perspektive<br />

eines Unternehmens die Notwendigkeit zur Entwicklung von Marktneuheiten?<br />

b) Es bieten sich im Rahmen der Entscheidungsfindung über die Entwicklung<br />

und Vermarktung von Produktinnovationen zwei Vorgehensweisen<br />

an: Bei einem ‚Top down-Ansatz‘ werden alle mit der<br />

Produktentwicklung einhergehenden Entscheidungen von der Unternehmensleitung<br />

getroffen und in Form von Vorgaben an die unteren<br />

Hierarchieebenen zur Umsetzung weitergeleitet. Bei einem ‚Bottom<br />

30 Punkte<br />

15 Punkte<br />

10 Punkte

Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 4<br />

up-Ansatz‘ erfolgen auf allen organisatorischen Ebenen <strong>des</strong> Unternehmens<br />

Abstimmungsprozesse (ausgehend von der Unternehmensbasis)<br />

mit dem Ziel einer konsensualen Entscheidungsfindung. Die<br />

zeitliche Inanspruchnahme für die ‚Entscheidungsfindung‘ und die<br />

‚Entscheidungsdurchsetzung‘ kann der nachstehenden Abbildung beispielhaft<br />

entnommen werden.<br />

Zeitliche Inanspruchnahme der Prozesse<br />

‚Entscheidungsfindung‘ und ‚Entscheidungsdurchsetzung‘<br />

Entscheidungsfindung<br />

(Top down-<br />

Ansatz)<br />

Entscheidungsfindung<br />

(Bottom up-<br />

Ansatz)<br />

Entscheidungsdurchsetzung<br />

(Top down-<br />

Ansatz)<br />

Entscheidungsdurchsetzung<br />

(Bottom up-<br />

Ansatz)<br />

Reifegrad der<br />

Entscheidungsfindung<br />

t 1 t 2 t 2 * t 1 *<br />

Zeitbedarf<br />

Diskutieren Sie vor diesem Hintergrund die möglichen Ursachen für<br />

die unterschiedlichen Zeitbedarfe! Welche Vor- und Nachteile ergeben<br />

sich aus beiden Ansätzen? Verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen<br />

exemplarisch anhand eines Innovationsprozesses!<br />

c) Angenommen, die Unternehmensleitung entscheidet sich für den<br />

Bottom up-Ansatz, um z. B. alle Unternehmensebenen bereits in die<br />

Ideengenerierung mit einzubeziehen. Welchen zusätzlichen Beitrag<br />

könnte die Integration von potenziellen Kunden in diesem Stadium<br />

<strong>des</strong> Innovationsprozesses leisten? Ist eine Integration von potenziellen<br />

Kunden auch in späteren Phasen <strong>des</strong> Innovationsprozesses sinnvoll?<br />

Begründen Sie Ihre Antwort und verdeutlichen Sie Ihre Ausführungen<br />

anhand eines selbst gewählten Beispiels!<br />

5 Punkte

Klausur ‚Grundlagen <strong>des</strong> Marketing‘ – <strong>WS</strong> <strong>2009</strong>/<strong>2010</strong> 5<br />

Aufgabe 3: Ziele der Kommunikationspolitik<br />

Die Ziele der Kommunikationspolitik lassen sich grob in ökonomische<br />

Ziele (z. B. Marktanteil, Umsatz, Gewinn) und vorökonomische Ziele<br />

(z. B. Einstellungen, Images) einteilen.<br />

a) Inwiefern hängen vorökonomische und ökonomische Ziele zusammen?<br />

Belegen Sie Ihre Ausführungen anhand eines aussagekräftigen<br />

Beispiels!<br />

b) Welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn man die Wirkung der<br />

Kommunikationspolitik ausschließlich anhand vorökonomischer oder<br />

ökonomischer Größen misst?<br />

c) Wie kann man die Schwierigkeiten, die in Aufgabe b) offenbar wurden,<br />

durch einen geeigneten Messansatz vermeiden?<br />

30 Punkte<br />

15 Punkte<br />

10 Punkte<br />

5 Punkte<br />

Aufgabe 4: Distributionspolitik<br />

Im Rahmen der Distributionspolitik sind Grundsatzentscheidungen über<br />

die Art der Distribution und über die Gestaltung der Vertriebssysteme zu<br />

treffen.<br />

a) Welche Arten der Distribution können mit Blick auf die Absatzkanalbreite<br />

(Anzahl der Verkaufsstellen) unterschieden werden? Erläutern<br />

Sie diese ausführlich und zeigen Sie den Zusammenhang zu ausgewählten<br />

Produkteigenschaften auf!<br />

b) Zeigen Sie, welchen Einfluss Electronic Commerce auf die Struktur<br />

von Vertriebssystemen hat!<br />

c) Diskutieren Sie, welchen Einfluss das Internet im Bereich Businessto-Business<br />

auf die Machtverhältnisse zwischen Hersteller und Handel<br />

hat!<br />

30 Punkte<br />

15 Punkte<br />

10 Punkte<br />

5 Punkte