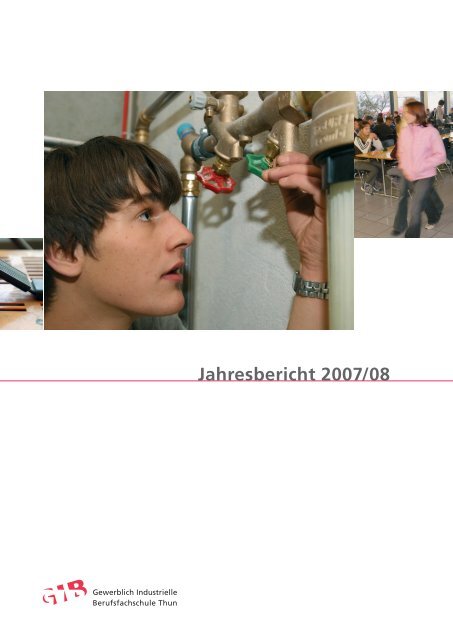

Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...

Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...

Jahresbericht 2007/08 - Gewerblich Industrielle Berufsfachschule ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

Inhaltsverzeichnis<br />

2 Vorwort<br />

3 Organigramm<br />

4 in Kürze<br />

5 Personelles Lehrerschaft und Verwaltung<br />

Ehrungen<br />

Eintritte<br />

Austritte<br />

Lehrpersonen im Ruhestand<br />

12 Schülerchronik<br />

Auszeichnungen<br />

15 Schulbetrieb<br />

Schwerpunkte des Schuljahres <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Abteilung Bauberufe<br />

Abteilung Technische Berufe<br />

Abteilung Dienstleistungsberufe und PFM<br />

(pädagogische Fördermassnahmen)<br />

Abteilung Berufsmaturität /<br />

Fort- und Weiterbildung<br />

Berichte der Ressortleiter<br />

Verwaltung<br />

Bericht Lehrervertreter<br />

Spenden<br />

39 Jahresrechnung<br />

40 Danke

Vorwort<br />

Die Schnittstelle am Übergang Sekundarstufe I –<br />

Sekundarstufe II wird zur Nahtstelle!<br />

Wir an der GIB Thun sind einhellig der Auffassung,<br />

dass diese Forderung kein leerer Slogan<br />

bleiben darf und alle Beteiligten, die Lehrpersonen<br />

der Oberstufen-Klassen der Volksschule wie<br />

auch jene der <strong>Berufsfachschule</strong>n und die Ausbildungsverantwortlichen<br />

der Lehrbetriebe, noch<br />

stärker als heute zusammenarbeiten müssen.<br />

Aussagen wie «Die Lernenden können immer<br />

weniger» oder «Die Volksschule erfüllt ihren<br />

Auftrag nicht mehr» bringen uns nicht weiter.<br />

Schon zu meiner Ausbildungszeit machten ähnliche<br />

Sprüche die Runde.<br />

Tatsache ist, dass<br />

die Volksschule einen sehr allgemeinen und<br />

breiten Bildungsauftrag hat, der nicht auf alle<br />

speziellen Bedürfnisse und Wünsche der <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />

und der Wirtschaft Rücksicht<br />

nehmen kann,<br />

die Anforderungen in allen Berufen massiv gestiegen<br />

sind,<br />

in den Bildungsverordnungen konkrete Ziele<br />

und Kompetenzen festgehalten werden, die es<br />

absolut zu erreichen gilt,<br />

der Empfehlung (Volksschule) und der Auswahl<br />

(Lehrbetriebe) von zukünftigen Lernenden<br />

höchste Priorität zukommt und ein professionelles<br />

Auswahlverfahren, in dem ein<br />

«Multicheck-Test» höchstens gewisse Anhaltspunkte<br />

geben kann, zwingend notwendig ist.<br />

Volksschule und Ausbildungsbetriebe haben näher<br />

aufeinander zuzugehen. Das gegenseitige<br />

Verständnis von Schule und Wirtschaft muss gestärkt<br />

werden. Auch die <strong>Berufsfachschule</strong>n sind<br />

gefordert.<br />

Die GIB Thun hat die Zusammenarbeit mit der<br />

Volksschule zu einem ihrer wichtigsten Ziele erklärt.<br />

Dies nicht erst seit bekannt wurde, dass im<br />

Kanton Bern jeder 5. Lernende (20%) die Lehre<br />

– in vielen Fällen wegen ungenügenden Noten in<br />

der <strong>Berufsfachschule</strong> – abbrechen muss.<br />

Mit drei Massnahmen hoffen wir zu erreichen,<br />

dass die Schnittstelle noch stärker als heute zur<br />

Nahtstelle wird:<br />

Wir anerkennen, dass es nicht nur eine Bringschuld<br />

der Volksschule, sondern auch eine Holschuld<br />

der <strong>Berufsfachschule</strong> ist, und nehmen<br />

die Arbeit und Veränderungen an der Volksschule<br />

aktiv wahr.<br />

Wir informieren die Volksschule rechtzeitig<br />

und stufengerecht über unsere Ausbildungsgänge<br />

und Ziele.<br />

Wir stellen für Lehrpersonen und Schülerinnen<br />

und Schüler der Volksschule verschiedene Angebote<br />

zur Verfügung, die einen Übertritt in<br />

die <strong>Berufsfachschule</strong> unterstützen und erleichtern.<br />

Diese Angebote können unter www.gibthun.ch<br />

jederzeit abgerufen werden.<br />

Ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen<br />

Weg sind. Im Quervergleich mit dem kantonalen<br />

Durchschnitt liegt die Quote der Lehrabbrechenden<br />

im Einzugsgebiet der GIB Thun in den letzten<br />

Jahren lediglich zwischen zwei bis fünf Prozent.<br />

Für dieses gute Resultat sind auch unsere<br />

Ausbildungsbetriebe verantwortlich.<br />

Hansrudolf Gerber, Direktor<br />

Organigramm<br />

Q-Entwicklung<br />

Hans-Heini Winterberger<br />

Bauberufe<br />

Organigramm<br />

Qualitätsmanagement<br />

Urs Gugger<br />

Schulentwicklung<br />

Markus Birchler<br />

Hans-Heini Winterberger<br />

Peter von Allmen<br />

Fachgruppe<br />

Bau<br />

Daniel Suter<br />

Fachgruppe<br />

Gärtner/Floristen<br />

Heinz Bähler<br />

Fachgruppe<br />

Haustechnik<br />

Hermann Ryter<br />

Technische Berufe<br />

Thomas Stucki<br />

Direktionssekretariat<br />

Silvia Fink<br />

Fachgruppe Anlagen-<br />

und Metallbau<br />

Heinz Peter<br />

Fachgruppe<br />

Autotechnik<br />

Marcel Wyler<br />

Fachgruppe<br />

Landtechnik<br />

Niklaus Röthlisberger<br />

Fachgruppe<br />

Maschinenbau<br />

Markus Birchler<br />

Direktor<br />

Hansrudolf Gerber<br />

Fortbildung/LEFO<br />

Markus Birchler<br />

Hans-Heini Winterberger<br />

Dienstleistungsberufe<br />

und PFM<br />

Ueli Brügger<br />

Fachgruppe Bäcker-<br />

Konditor/Köche<br />

René Fäh<br />

Fachgruppe<br />

Coiffeure<br />

Andrea Gasser<br />

Fachgruppe<br />

Informatik<br />

Patrick Ackermann<br />

Fachgruppe<br />

Logistik<br />

Hans Erni<br />

Fachgruppe PFM<br />

Sibylle Michel<br />

René Fäh<br />

Direktor Stellvertreter<br />

Ueli Brügger<br />

Ressort ABU<br />

Hans Huggler<br />

Stefan von Niederhäusern<br />

Ressort Informatik<br />

Thomas Fahrni<br />

Ressort Sport<br />

Jürg Künzler<br />

Kommunikation/<br />

Information<br />

Markus Wenger<br />

Beratungsdienst<br />

Lernende<br />

Susanna Thierstein<br />

Mediothek<br />

Stefan von Niederhäusern<br />

BMS, Fort- und<br />

Weiterbildung<br />

Urs Gugger<br />

Fachgruppe<br />

Mathematik/ Naturwissenschaften<br />

Martin Zahler<br />

Fachgruppe<br />

Sprachen/Geschichte<br />

Bruno Zingg<br />

2 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 3 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Verwaltung<br />

Béatrice Klossner<br />

Rechnungswesen<br />

Philipp Langhart<br />

Schulsekretariat<br />

Silvia Fink<br />

Gebäude/Hausdienst<br />

Walter Heim<br />

Bibliothek<br />

Barbara Schafroth<br />

Dezember <strong>2007</strong>

in Kürze<br />

Kennzahlen<br />

Schülerzahlen<br />

Kollegium<br />

Freifachkurse<br />

Behörden<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

Pensum >10 Lektionen

Eintritte<br />

Folgende Lehrpersonen wurden auf Beginn des Schuljahres 20<strong>08</strong>/09 gewählt:<br />

Befristeter Lehrauftrag<br />

Gerber Bernhard Kurse Landmaschinenmechaniker<br />

Hodler André Fachunterricht Logistiker<br />

Ilg Markus Fachunterricht Logistiker<br />

Kummer Stephan Fachunterricht Bauzeichner<br />

Liniger Marco (Okt. 07) Fachunterricht Logistiker<br />

Marti Bruno Freifachkurse<br />

Meier Nick Sport, Allgemeinbildung<br />

Negro Toni Fachunterricht Konstrukteure<br />

Rothenbühler Urs Fachunterricht Sanitärmonteure<br />

Schneebeli Louis Sport<br />

Wyttenbach Martin Fachunterricht Landmaschinenmechaniker<br />

Unbefristeter Lehrauftrag<br />

Bögli Markus Sport, Allgemeinbildung<br />

Kasteler Patrick Fachunterricht Anlagen- und Apparatebauer<br />

Schluchter Susanne Allgemeinbildung<br />

Willi Peter Fachunterricht Spengler<br />

Austritte<br />

Folgende Lehrpersonen traten während des Schuljahres bzw. per Ende Schuljahr <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> aus dem<br />

Schuldienst aus:<br />

Baumann Paul Fachunterricht Gärtner<br />

Karolyi Martin Fachunterricht Köche<br />

Liniger Marco Fachunterricht Logistiker<br />

Rüegg Stefan Fachunterricht Logistiker<br />

Ryter Hermann Fachunterricht Sanitärmonteure<br />

Schneebeli Jürg Allgemeinbildung<br />

Sinzig Bruno Fachunterricht Automobiltechnik<br />

Rücktritt Paul Baumann<br />

Mitte der 80er-Jahre, anlässlich meines Eintritts in<br />

die Schule, lernte ich Paul in der für ihn typischen<br />

Doppelrolle als versierten Geschäftsmann und<br />

engagierten Fachlehrer mit beachtlichem Unterrichtspensum<br />

kennen. Zwischenzeitlich längst als<br />

Geschäftsführer der Fuhrer Gartenbau AG wirkend,<br />

ist er uns glücklicherweise noch über Jahre<br />

mit einem Kleinpensum als respektierter Landschaftsgärtner-Doyen<br />

erhalten geblieben. Nach<br />

32 Jahren Unterricht an Fachklassen Gärtner ist<br />

Paul Baumann Ende Juli dieses Jahres von seiner<br />

Lehrtätigkeit an der GIB Thun zurückgetreten.<br />

Aus einer Gärtnerfamilie stammend, absolvierte<br />

Paul seine Lehre als Landschaftsgärtner bereits<br />

im Betrieb seines späteren Mentors Ernst Fuhrer.<br />

Nach der Meisterprüfung blieb er als Kadermitarbeiter<br />

in der zwischenzeitlich zur AG gewandelten<br />

Unternehmung tätig, der er nun bereits seit<br />

1991 als Geschäftsführer vorsteht. Die Verbindung<br />

zur <strong>Berufsfachschule</strong> steht bei Paul und seiner<br />

Firma exemplarisch für die tief verwurzelte<br />

Überzeugung, wonach Nachwuchsförderung des<br />

Tatbeweises bedarf und nicht bloss Lippenbekenntnis<br />

bleiben darf.<br />

Nebst der geschätzten Lehrtätigkeit von Paul gilt<br />

es denn auch, das über Jahrzehnte erbrachte<br />

überdurchschnittliche Engagement seiner Firma<br />

für die Berufsbildung zu erwähnen. Dieses darf<br />

als Ausdruck einer Grundhaltung gesehen werden,<br />

die sich um die tatkräftige Unterstützung<br />

junger Berufsleute in einer wegweisenden Lebensphase<br />

bemüht. Derselben Gesinnung ist die<br />

Tatsache zuzuordnen, dass Paul Baumann wiederholt<br />

auch dafür mitverantwortlich zeichnete,<br />

dass sich geeignete Berufsleute nebenamtlich als<br />

neue Fachlehrer gewinnen liessen. Nebst dem<br />

längst bewährten Fachgruppenleiter Heinz Bähler<br />

betrifft dies auch Philipp Geissbühler, der vor<br />

dem Eintritt ins EHB-Studium berufskundlicher<br />

Richtung steht und dann wohl als erster hauptamtlicher<br />

Gärtner-Fachlehrer bei uns seine Lehrtätigkeit<br />

fortsetzen wird.<br />

6 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 7 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Paul Baumann wird sich mitnichten bereits aufs<br />

Altenteil zurückziehen, denn vorderhand bleibt<br />

er noch voll im Betrieb tätig. Er sah bloss den<br />

Zeitpunkt gekommen, sich aus dem Schuldienst<br />

zurückzuziehen, und er will die dadurch frei werdende<br />

Zeit künftig der Familie zukommen lassen.<br />

Lieber Paul, wir danken dir für dein langjähriges<br />

Wirken an unserer Schule, für die engagierte und<br />

kompetente Tätigkeit zur Förderung der jungen<br />

Berufsleute, für den geleisteten Einsatz und die<br />

geschätzte Zusammenarbeit. Wir wünschen dir<br />

und deiner Familie herzlich alles Gute für die Zukunft.<br />

Pensionierung Martin Karolyi<br />

Peter von Allmen, Vorsteher<br />

Lieber Martin<br />

30 Jahre bernischer Schuldienst! Die ganze Zeit<br />

hast du der Gewerbeschule/Berufsschule resp.<br />

<strong>Berufsfachschule</strong> Thun die Treue gehalten. In dieser<br />

Zeit hast du viele Wechsel erlebt, drei Namensänderungen<br />

der Schule, zwei Direktoren,<br />

zwei direkte Vorgesetzte als Abteilungsvorsteher,<br />

viele Gesichter von neu eingetretenen oder<br />

von der Schule weggegangenen Kolleginnen<br />

und Kollegen.<br />

Dein Weg zum Berufsschullehrer verlief bei dir<br />

lehrbuchmässig. Du hast zuerst eine berufliche<br />

Top-Qualifikation geholt. Du hast diese reiche<br />

Erfahrung als Fachlehrer eingebracht und an viele<br />

angehende Berufskollegen und -kolleginnen<br />

weitergeben können.<br />

Du hast eine wichtige Zeit an unserer Schule mitgestaltet.<br />

Bei deiner Wahl fand dein Unterricht in<br />

einem Normzimmer statt. In einer Ecke eines Vorbereitungszimmers<br />

stand ein Haushaltkochherd<br />

mit vier Platten und wenig Kochgeschirr. Das genügte<br />

dir für einen aktuellen und gehaltvollen<br />

Unterricht, wie du ihn gerne halten wolltest,<br />

nicht. Du hast eine Profi-Küche gefordert, die sowohl<br />

dem Unterricht wie auch dem Einführungskurs<br />

genügte und in der auch die Lehrabschluss-

Werdegang von Martin Karolyi<br />

1963–1966 Kochlehre in Laichingen<br />

(Baden-Württemberg)<br />

Lehr- und Wanderjahre als Koch mit Stellen<br />

von Schweden bis Adelboden<br />

1971–1979 Küchenchef im Spital Frutigen<br />

1971 Lehrmeisterkurs<br />

1977 Meisterprüfung an der Gewerbeschule<br />

der Stadt Bern<br />

1.4.1978 Wahl zum nebenamtlichen<br />

Kochfachlehrer an der GIB Thun<br />

1.4.1979 Wahl zum hauptamtlichen<br />

Fachlehrer<br />

1981–83 SIBP: Ausbildung zum Berufsschullehrer<br />

in fachkundlicher Richtung<br />

1988–1992 Fachreferent an der HFG<br />

(Höhere Fachschule für Gastronomie)<br />

prüfung abgelegt werden konnte. Du hast sie 12<br />

Jahre später erhalten. Das war dann «deine» Küche.<br />

Du hast zu ihr geschaut, wie wenn es deine<br />

eigene wäre, so dass sie noch heute den hohen<br />

Anforderungen von Demo-Küche, Freifachkursen,<br />

üKs (überbetrieblichen Kursen) und für das<br />

QV (Qualifikationsverfahren) genügt. Niemand<br />

würde ihr das Alter von fast 20 Jahren geben.<br />

Du suchtest immer den Kontakt mit den Ausbildnerinnen<br />

und Ausbildnern. Du engagierst dich<br />

noch heute in der Beratung und Aufsicht des<br />

MBA. Du organisiertest Ausbildungsnachmittage<br />

für Ausbildner. Du erkanntest die Nöte in den<br />

Lehrbetrieben und hast Kurse organisiert, wo du<br />

Lücken in der praktischen Ausbildung geortet<br />

hast. Wie mühsam war doch anfangs der 90-er<br />

Jahre der Start in deinem Kurszyklus. Du warst<br />

hartnäckig und hast einen zunehmend grösseren<br />

Teil deiner Küchenchefs an der Front überzeugt,<br />

dass diese Kurse nicht nur nötig, sondern auch<br />

sehr gut sind. Heute hast du das Dilemma, dass<br />

sie überfüllt sind und du sie vielfach doppelt führen<br />

musst. In diesen Kursen blühte auch der verhinderte<br />

Gastronom auf.<br />

Zusammen haben wir die Widerstände der Ausbildner<br />

gegen Auslandexkursionen gebrochen.<br />

Du hast in Südfrankreich so interessante Programme<br />

zusammengestellt, dass die Lernenden<br />

viel profitierten und bei späteren Begegnungen<br />

immer noch davon schwärmen. Mit Lehrmeisterabenden<br />

vor und nach den Exkursionen erreichten<br />

wir schon bald die Akzeptanz für diese Form<br />

Unterricht.<br />

Dein Lehrmeister in Laichingen (D) hat dir 1966<br />

im Lehrabgangszeugnis, das du mit dem Gehilfenbrief<br />

erhalten hast, geschrieben: «Während<br />

seiner Lehrzeit hat Martin keinen Anlass zu Zurechtweisungen<br />

gegeben, er war stets ein williger,<br />

arbeitsamer und ehrlicher Mitarbeiter».<br />

Martin, das bist du geblieben. Ich danke dir für<br />

die grosse Arbeit an unserer Schule. Du hinterlässt<br />

bei uns Spuren.<br />

Ein Trost bleibt mir. Du hast deine Pensionierung<br />

mit 60 eingegeben. Wir verlieren dich aber noch<br />

nicht ganz. Du hilfst uns als Nebenamtlehrer, den<br />

erwarteten Rückgang bei den Kochlernenden zu<br />

überbrücken. Ich freue mich weiterhin auf deine<br />

kompetente Mitarbeit zählen zu dürfen, auch<br />

wenn du nicht mehr jeden Tag anzutreffen sein<br />

wirst.<br />

Pensionierung Hermann Ryter<br />

Ueli Brügger, Vorsteher<br />

In seinem Demissionsschreiben nennt Hermann<br />

Ryter Zahlen: 2900 Lernende seien während insgesamt<br />

40’000 gehaltenen Lektionen durch «seine<br />

Schule» gegangen. Wahrlich eindrückliche<br />

Summen, resultierend aus 35 Jahren hingebungsvoller<br />

Lehrtätigkeit. Ziffern, die ein weit herum<br />

geschätztes und gewürdigtes Engagement für<br />

die Gebäudetechnikbranche abbilden und vom<br />

Einsatz zugunsten des beruflichen Nachwuchses<br />

zeugen.<br />

Seit 1973 unterrichtete Hermann an der GIB<br />

Thun. Zuvor hatte der in Frutigen als Sohn eines<br />

Spenglermeisters aufgewachsene Silbermedaillen-Gewinner<br />

der Berufsweltmeisterschaft 1966<br />

(Utrecht, Holland; Hermann als erster Schweizer<br />

WM-Teilnehmer in der Sparte Haustechnik) die<br />

Ausbildungen zum Bauspengler und zum Sanitärinstallateur<br />

in den Lehrwerkstätten der Stadt<br />

Bern von der Pike auf gelernt. Nach Abschluss der<br />

Meisterausbildung wechselte der junge Handwerkermeister<br />

von der Baustelle in die Werkstatt<br />

und war von da an auch als Leiter von Einführungskursen<br />

tätig. 1972 meldete er sich auf eine<br />

Vakanz an der damaligen Gewerbeschule Thun<br />

und wurde als vollamtlicher Hauptlehrer gewählt.<br />

Anfänglich betreute Hermann Ryter Klassen<br />

in den Sparten Sanitär, Spenglerei und Heizung.<br />

Mit der Wahl weiterer Fachlehrer fielen<br />

erst die Heizungsklassen und später auch die<br />

Spengler weg. Von da an unterrichtete Hermann<br />

ausschliesslich im Bereich Sanitär, nachdem der<br />

Mitte der 90er Jahre ins Leben gerufene Lehrgang<br />

«Haustechnik» Episode geblieben war.<br />

Streng und wohlwollend kritisch, fordernd wie<br />

auch fördernd, so lässt sich Hermanns Umgang<br />

mit den Lernenden umschreiben. Meister Ryter<br />

sah seine Berufung darin, den «Stiften» zu helfen,<br />

in einer entscheidenden Lebensphase einen<br />

wesentlichen Schritt nach vorne zu tun, und dies<br />

nicht allein im Beruf. In Ergänzung zu seiner Unterrichtstätigkeit<br />

leitete er während langer Jahre<br />

die Fachgruppe Haustechnik an der GIB Thun.<br />

Dass Hermann Ryter daneben auch noch für den<br />

Kanton in mehreren Funktionen tätig war – u.a.<br />

als Fachgruppen-Verantwortlicher sowie als Prüfungsexperte<br />

– ist als Ausdruck seines Selbstverständnisses,<br />

seiner Identifikation mit der ihm<br />

übertragenen Aufgabe zu verstehen.<br />

Loslassen fällt schwer, wenn man seine Arbeit als<br />

Berufung erfahren und sich mit Leib und Seele in<br />

die Lehrtätigkeit eingebracht hat. Und so erfordert<br />

jeder Lebensabschnitt eine neue Orientierung.<br />

Glücklicherweise hat Hermann rechtzeitig<br />

dafür gesorgt, dass ihm die Zeit nach der Pensionierung<br />

nicht lang wird. Nebst dem Motorrad bezeichnet<br />

er seine Homepage, mit der er seit dem<br />

Jahr 2000 im Internet präsent ist, als eine Passion,<br />

die er noch lange weiterzupflegen gedenke. Erholsame<br />

Töff-Touren, aber auch weiterhin Betriebsbesuche<br />

im Auftrag des MBA sowie die<br />

Website-Gestaltung für den Verband der Haustechnik-Fachlehrer<br />

sind nur einige der geplanten<br />

Aktivitäten. Und ganz sicher wird das gute Gedeihen<br />

der Haustechnik am Standort Thun für Hermann<br />

weiterhin ein Herzensanliegen bleiben,<br />

nachdem er jahrelang engagiert für den Verbleib<br />

der Berufe an der GIB Thun gekämpft hat.<br />

Lieber Hermann, wir danken dir für deine von<br />

Hingabe, Kompetenz und Ausdauer geprägte<br />

Arbeit an unserer Schule, für deinen unermüdlichen<br />

Einsatz und deine Verlässlichkeit. Für den<br />

anstehenden Lebensabschnitt wünschen wir alles<br />

Gute und viele frohe Stunden im Kreis der geliebten<br />

Familie. Bleibe verwitterungsbeständig<br />

wie dein Bergkristall. Und weiterhin «bonne route»,<br />

wenn du der in diesem Haus verbreiteten<br />

Motorrad-Leidenschaft frönen wirst.<br />

Peter von Allmen, Vorsteher<br />

Pensionierung Jürg Schneebeli<br />

8 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 9 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Gemeinsam repräsentieren die abtretenden Kollegen<br />

der Bauabteilung mehr als 100 Jahre engagierter<br />

Lehrtätigkeit, wovon Jürg Schneebeli<br />

alleine für 40 Jahre Dienst auf verschiedenen<br />

Schulstufen zeichnet. Eine stolze Zahl, die auch als<br />

Symbol für ein gerüttelt Mass an Erfahrung sowie<br />

für markante, unverwechselbare Persönlichkeitsmerkmale<br />

steht. In Thun aufgewachsen und in<br />

Hofwil zum Primarlehrer ausgebildet, hat Jürg seine<br />

Schulmeister-Sporen während einiger Wanderjahre<br />

an mehreren Wirkungsstätten abverdient,<br />

bevor er am Sekundarlehramt das Studium naturwissenschaftlicher<br />

Richtung aufnahm. Nach erfolgreichem<br />

Abschluss trat er im April 1977 an der<br />

GIB Thun eine Hauptlehrerstelle für Allgemeinbildung<br />

und Sport an, die er bis zu seinem Rücktritt<br />

im vergangenen Sommer innehatte.<br />

Während Jahren funktionierte Jürg Schneebeli<br />

zusammen mit Max Lüthi als bewährtes Lehrer-<br />

Tandem für allgemeinbildenden und fachlichen<br />

Unterricht an Schreinerklassen. Nachdem die<br />

«Hölzigen» aber nach Frutigen weggezogen waren,<br />

bildete er in der Folge mit Renato Valli die<br />

gut harmonierende Maler-Crew. Dass Jürg stets<br />

daran gelegen war, seine körperliche und geistige<br />

Fitness zu erhalten, zeigt sich darin, dass es<br />

ihm Anliegen und Herausforderung zugleich<br />

war, seine Klassen bis zur Pensionierung auch im<br />

Sportunterricht selber zu betreuen. Auch gehörten<br />

Tennis und Skifahren während Jahrzehnten<br />

zu seinen konstanten Freizeitaktivitäten, und die<br />

älteren Kollegen erinnern sich als Mitglieder eines<br />

damals gut «gekitteten» und von Jürg klar<br />

und umsichtig geführten Leiterteams mit Freude<br />

und auch etwas Wehmut an die jeweils turbulenten<br />

Skilagerwochen in Saas Fee.<br />

Ein weiteres starkes Duo bildete Jürg zusammen<br />

mit Erich Kobel, sowohl im Rahmen der «autonomen<br />

Republik 215» als auch in der Informatik. Als<br />

PC-Freaks der ersten Stunde absolvierten die beiden<br />

Ende der 80er-Jahre ein Nachdiplomstudium<br />

in Informatik. Anschliessend standen sie dann<br />

vor der herkulischen Aufgabe, mit viel Geduld

die blütenweissen Amateure aus dem Kollegium<br />

in die Geheimnisse der ersten PC-Modelle von<br />

IBM und Olivetti einzuführen. In der Folge bemühte<br />

sich Jürg auch um die Anwendung der<br />

neuen Technologien im Schulzimmer, wobei die<br />

Möglichkeiten der staatlichen Schule seinen Qualitätsansprüchen<br />

kaum je zu genügen vermochten.<br />

Um für die Lernenden bestmögliche Arbeitsbedingungen<br />

zu erreichen, war Jürg trotzdem<br />

immer um eine gute Ressourcen-Versorgung bemüht.<br />

Diesbezüglich vertrat er klare Ideen, die er<br />

stets pointiert vorzubringen wusste.<br />

Stets offen für Neues, dabei aber auf klare Überzeugungen<br />

bauend, klopfte Jürg die diversen<br />

Neuerungen im bernischen Bildungswesen jeweils<br />

kritisch auf Nutzen und Notwendigkeit ab.<br />

Mit gewissen Veränderungen hat er sich denn<br />

auch schwer getan. So sieht er mit den teilautonomen<br />

Schulen beispielsweise die Gewaltenteilung<br />

in den Bildungsinstitutionen gefährdet.<br />

Und weil er eine Zunahme der Abhängigkeiten<br />

für die Lehrpersonen sowie eine Erosion der Mitbestimmung<br />

fürchtet, steht Jürg der neuen Kompetenzfülle<br />

der Schulleitungen grundsätzlich<br />

skeptisch gegenüber. Gleichzeitig schätzte er jedoch<br />

die an der GIB Thun geförderte Potentialentwicklung<br />

bei den Mitarbeitenden.<br />

Dass sich Jürg diesen Sommer von der GIB Thun<br />

ein Arbeitszeugnis ausstellen liess, zeugt von der<br />

Absicht, auch in den kommenden Jahren beruflich<br />

aktiv zu bleiben, wobei es sich um zeitlich<br />

klar umrissene Engagements handeln soll, damit<br />

die nun für Camper-Reisen gewonnene Zeitautonomie<br />

nicht gleich wieder entfällt.<br />

Lieber Jürg, für dein Wirken an unserer Schule,<br />

für dein von Hartnäckigkeit und klaren Werthaltungen<br />

geprägtes Engagement zugunsten der<br />

Berufslernenden gebührt dir unser herzlichster<br />

Dank. Für die kommenden Jahre wünschen wir,<br />

dass es dir gelingt, die Segel für die Zukunft passend<br />

zu setzen. Dazu braucht es eine gute Brise,<br />

die auch dein neues «Windredli» in Gang halten<br />

soll. Geniesse die elegante, lautlose Bewegung<br />

des Rades und nimm dir seine spielerische Leichtigkeit<br />

als Vorbild, wenn es mal vonnöten sein<br />

sollte, sich gegen den Wind zu stemmen.<br />

Peter von Allmen, Vorsteher<br />

Pensionierung Bruno Sinzig<br />

Bruno Sinzig ist weit über die Grenzen des Schulhauses<br />

hinaus als Lehrperson für die Autotechnik<br />

bekannt. Er hat ganze Generationen von Fachleuten<br />

aus dem Autogewerbe begeistert.<br />

Am 1.10.1974 wurde Bruno an die damalige<br />

Gewerbeschule Thun gewählt. Zuletzt unterrichtete<br />

er in der Autotechnik die Automobil-Fachmänner,<br />

Automechaniker und Fahrzeugelektriker.<br />

Vom 1.8.2000 bis am 31.7.<strong>2007</strong> leitete er<br />

zudem die Fachgruppe Autotechnik.<br />

Im Bereich der Weiterbildung bereitete er engagiert<br />

und mit grossem Erfolg die gelernten Berufsleute<br />

auf die Berufsprüfung der Automobildiagnostiker<br />

vor.<br />

Neben seiner Lehrtätigkeit engagierte sich Bruno<br />

Sinzig stark im Verband des AGVS (Auto Gewerbe<br />

Verband Schweiz). Er war massgeblich an der<br />

Planung des Ausbildungszentrums Mülenen beteiligt.<br />

Als fundierter Kenner der Branche und<br />

dank seiner guten Beziehungen zu den Lehrbetrieben<br />

konnten viele Probleme von Lernenden<br />

rasch gelöst werden.<br />

Mit seinem enormen Fachwissen verstand er es,<br />

die Lernenden und Kursteilnehmer zu motivieren<br />

und für den Autoberuf zu begeistern. Auch<br />

sein nebenamtliches Engagement als Journalist<br />

und Fotograf in der Welt des Automobilrennsports<br />

und die damit gemachten Erfahrungen<br />

und Erlebnisse belebten den Unterricht.<br />

Bruno Sinzig geht nach knapp 34 Jahren Schuldienst<br />

in die verdiente Pension.<br />

Bruno, ich danke dir für deine langjährige, professionelle<br />

Arbeit und dein Engagement zugunsten<br />

der Berufslernenden im Autogewerbe. Ich<br />

wünsche dir im neuen Lebensabschnitt viel Freude,<br />

ruhigere, aber nicht weniger erfüllte Stunden<br />

und gute Gesundheit, um deine Interessen weiter<br />

pflegen zu können.<br />

Thomas Stucki, Vorsteher<br />

Lehrpersonen im Ruhestand<br />

Peyer Hans Hauptlehrer Allgemeinbildung 1988<br />

Bühlmann Walter Hauptlehrer Berufskunde 1989<br />

Wyler Erhard Direktor 1990<br />

Hämmerli Gustav Hauptlehrer Berufskunde 1991<br />

Egli Kurt Hauptlehrer Berufskunde 1992<br />

Hänni Louis Hauptlehrer Berufskunde 1992<br />

Kruger Marianne Hauptlehrerin Hauswirtschaft 1992<br />

Zimmermann Silvia Hauptlehrerin Hauswirtschaft 1992<br />

Hertig Hanspeter Hauptlehrer Berufskunde 1994<br />

Kunz Samuel Hauptlehrer Berufskunde 1994<br />

Nagel Max Hauptlehrer Berufskunde 1997<br />

Gerber Henriette Hauptlehrerin Berufsmittelschule 1998<br />

Inglin Hansueli Hauptlehrer Allgemeinbildung 1998<br />

Baumann Martha Hauptlehrerin Hauswirtschaft 2000<br />

Luginbühl Samuel Hauptlehrer Allgemeinbildung 2000<br />

Spring Willy Hauptlehrer Berufskunde 2000<br />

Hadorn Fritz Hauptlehrer Berufskunde 2001<br />

Kobel Erich Hauptlehrer Allgemeinbildung 2001<br />

Stähli Walter Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />

Wernli Ernst Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />

Wiedmer Ernst Hauptlehrer Berufskunde 2002<br />

Liggenstorfer Hans Hauptlehrer Berufskunde 2003<br />

Luginbühl Bernhard Hauptlehrer Berufskunde 2003<br />

Bichsel Paul Hauptlehrer Berufskunde 2004<br />

Fischer Günter Hauptlehrer Allgemeinbildung 2004<br />

Kohli Hans-Rudolf Hauptlehrer Allgemeinbildung 2005<br />

Bolliger Elisabeth Hauptlehrerin Berufsmaturität 2006<br />

Rieder Heinz Hauptlehrer Berufskunde 2006<br />

Tschabold Martin Hauptlehrer Berufskunde 2006<br />

Ziegler Hans Peter Vorsteher mechanisch-technische Berufe 2006<br />

Blatti Kurt Hauptlehrer Berufskunde <strong>2007</strong><br />

Fischer Marc Hauptlehrer Allgemeinbildung <strong>2007</strong><br />

Oppliger Vincenz Vorsteher Bauberufe <strong>2007</strong><br />

Baumann Paul Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />

Karolyi Martin Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />

Ryter Hermann Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />

Schneebeli Jürg Hauptlehrer Allgemeinbildung 20<strong>08</strong><br />

Sinzig Bruno Hauptlehrer Berufskunde 20<strong>08</strong><br />

10 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 11 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

Schülerchronik<br />

Auszeichnungen<br />

Am 25. Juni 20<strong>08</strong> wurden ausserordentliche Leistungen<br />

während der Lehrzeit im Rahmen einer<br />

schlichten Feier ausgezeichnet. Dem Leitbild getreu<br />

werden Leistungen gefordert – aber auch<br />

gewürdigt!<br />

Die Feier wurde von der Bläsergruppe Blasonett,<br />

einer Band der Musikschule Region Thun, musikalisch<br />

umrahmt.<br />

KABA-Preis<br />

Ernst Keller, Obmann der KABA-Stiftung, konnte<br />

in 23 Lehrberufen die besten Berufslernenden<br />

mit einem Zinnteller auszeichnen. Er ermunterte<br />

die jungen Berufsleute ebenso initiativ zu sein,<br />

wie das Handwerker und Gewerbetreibende im<br />

Jahre 1949 waren, als sie als Antwort auf wirtschaftlich<br />

schlechte Zeiten zusammenstanden<br />

und die KABA (Kantonal-Bernische Ausstellung)<br />

in Thun organisierten. Er dankte für die überdurchschnittlichen<br />

Leistungen und brachte der<br />

Hoffnung Ausdruck, dass sie nachhaltig wirken<br />

werden.<br />

GIBT-Medaille<br />

Hansrudolf Gerber, Direktor GIB Thun, dankte<br />

den Geehrten für die aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft.<br />

In seiner Kurzansprache forderte<br />

er die jungen Berufsleute auf, Verantwortung<br />

zu übernehmen und ihren Leistungswillen<br />

zu Gunsten einer florierenden Wirtschaft einzubringen.<br />

Rotary<br />

Der Rotary Club Thun zeichnete Berufslernende<br />

für ausserordentliche Arbeiten aus. Ein Ausschuss<br />

aus zwei Vertretern des Rotary Clubs und Lehrpersonen<br />

der GIB Thun bewerteten in einem aufwändigen<br />

Beurteilungsverfahren die neun eingereichten<br />

Arbeiten. Das Sieger-Team konnte am<br />

19. Mai anlässlich einer Veranstaltung des Rotary<br />

Clubs im Hotel Holiday in Thun die Preise in Empfang<br />

nehmen. Alle Berufslernenden, welche eine<br />

Arbeit einreichten, wurden an der KABA-Feier<br />

für ihre aussergewöhnlichen Arbeiten mit der<br />

GIBT-Medaille geehrt.<br />

Ueli Brügger, Direktor-Stellvertreter<br />

ulrich.bruegger@gibthun.ch<br />

Preisträger<br />

Allgemeinbildung VA Daniel Steiner<br />

(Vertiefungsarbeit) Daniel Thönen<br />

Polymechaniker Daniel Weiss<br />

Timon Willen<br />

Weiter haben Arbeiten eingereicht:<br />

Berufsmatur, IdPA Benjamin Ernst<br />

(Interdisziplinäre Michel Gauch<br />

Projektarbeit) Thomas Rytz<br />

Andreas Affolter<br />

Stefan Remund<br />

Projektarbeit Dominique Beer<br />

Hochbauzeichner Roger Kübli<br />

Allgemeinbildung, VA Patrik Burkhalter<br />

Cirill Huber<br />

Thomas Messerli<br />

Daniel Schmid<br />

Philemon Schmutz<br />

Michèle Hochuli<br />

Melanie Molder<br />

Franziska Zenger<br />

Martina Aerni<br />

Jan Hirschi<br />

Simon Hunziker<br />

Aron Stauffer<br />

Mirjam Megert<br />

Monika Zingg<br />

Manuela Zumbrunnen<br />

Todesfälle<br />

Leider verstarben auch in diesem Jahr vier hoffnungsvolle<br />

junge Berufsleute:<br />

Melissa Davis, Floristin 3. Lehrjahr,<br />

am 29.11.<strong>2007</strong><br />

Michael Hauswirth, Spengler Zusatzlehre,<br />

am 7.5.20<strong>08</strong><br />

Rolf Zürcher, Anlagen- und Apparatebauer<br />

2. Lehrjahr, am 29.6.20<strong>08</strong><br />

Janik Wäfler, Automechaniker 3. Lehrjahr,<br />

am 7.8.20<strong>08</strong><br />

Den betroffenen Familien sprechen wir auch an<br />

dieser Stelle nochmals unser herzliches Beileid<br />

aus.<br />

Hansrudolf Gerber, Direktor<br />

Artikel aus dem Thuner Tagblatt<br />

vom 30. Juni 20<strong>08</strong><br />

« Wo kämen wir hin, wenn alle sagten,<br />

wo kämen wir hin und niemand ginge,<br />

um einmal zu schauen, wohin man käme,<br />

wenn man ginge. Kurt Marti »<br />

12 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 13 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

Die KABA-Preisträgerinnen und -träger<br />

Beruf Vorname Name Lehrbetrieb<br />

Anlagen- und Apparatebauer Fredi Moser Laserschnitt AG, Uetendorf<br />

Automechaniker, (Leichte Motorwagen) Marco Jordi Elite Autocenter AG, Matten b. Interlaken<br />

Automonteur, (Leichte Motorwagen) Kevin Feuz Pichler GFG AG, Feutersoey<br />

Bäckerin-Konditorin Jasmin Eicher Peter Galli, Steffisburg<br />

Bauzeichner Reto Lucek Mätzener + Wyss, Interlaken<br />

Betriebspraktiker Andreas Beutler Domicil für Senioren Alexandra, Bern<br />

Coiffeuse, Damen Karin Lanz Maria Nava, Thun<br />

Fahrzeug-Elektriker-Elektroniker Matthias Kurth Renato Schüpbach, Aarwangen<br />

Floristin Mirjam Megert Fritz Kaspar-Reusser, Thun<br />

Gärtnerin, Zierpflanzen Regula Salzmann Werner Kunz, Brienz BE<br />

Heizungsmonteur Kevin Rohrer Bacher AG Thun, Thun<br />

Hochbauzeichner Christoph Mesmer Lanzrein & Partner, Thun<br />

Informatiker Thomas Lenzin Swisscom AG, Bern<br />

Köchin Jasmin Huber Gwatt-Zentrum AG, Gwatt (Thun)<br />

Küchenangestellter Sandro Hubacher Reg. Spitalzentrum Oberdiessbach<br />

Landmaschinenmechaniker Bruno Zurbrügg von Niederhäusern AG, Erlenbach im Simmental<br />

Logistikassistentin Lara Bresnik RUAG Ammotec, Thun<br />

Logistikpraktiker Rolf Tröhler Band-Genossenschaft, Bern<br />

Malerin Cornelia Graf Maler Koller AG, Oberhofen am Thunersee<br />

Metallbauer Simon Schmid Minder + Zysset AG, Seftigen<br />

Polymechaniker, Niveau E Thomas Rytz Meyer & Burger AG, Thun<br />

Sanitärmonteur Johny Christen Wenger Sanitär Heizung GmbH, Heimberg<br />

Spengler Reto Gerber Kurt Marti, Frutigen<br />

GIBT-Medaille, für einen Notendurchschnitt von 5.6 und mehr während der ganzen Lehrzeit<br />

Beruf Vorname Name Lehrbetrieb Note<br />

Betriebspraktiker Andreas Beutler Domicil Alexandra, 3006 Bern 5.656<br />

Betriebspraktiker Kilian Portmann Regionalspital Emmental AG, Burgdorf 5.625<br />

Coiffeuse, Damen Karin Lanz Maria Nava, Thun 5.842<br />

Coiffeuse, Damen Daniela Zurbrügg Adrian & Verena Hänni, Thun 5.816<br />

Coiffeuse, Damen Sarah Kaufmann Barbara Hadorn-Portner, Thun 5.711<br />

Coiffeuse, Damen Daniela Zenger Coiffure Blatter, Meiringen 5.711<br />

Coiffeuse, Damen Katharina Michel Haarstudio, Brienz 5.632<br />

Floristin Mirjam Megert Fritz Kaspar-Reusser, Thun 5.833<br />

Floristin Franziska Zenger Doris Aebi, Meiringen 5.600<br />

Gärtner, Garten- und Landschaftsbau Nicolas Pfister Zysset + Partner AG, Thun 5.656<br />

Gärtnerin, Zierpflanzen Regula Salzmann Werner Kunz, Brienz 5.909<br />

Gärtnerin, Zierpflanzen Sarah Schenk Blumen Gerber & Co., Steffisburg 5.886<br />

Köchin Jasmin Huber Gwatt-Zentrum AG, Gwatt 5.679<br />

Landmaschinenmechaniker Bruno Zurbrügg von Niederhäusern AG, Erlenbach i.S. 5.628<br />

Logistikassistentin Lara Bresnik RUAG Ammotec, Thun 5.850<br />

Logistikassistentin Maria Krummenacher Die Schweizerische Post, Langnau i.E. 5.795<br />

Logistikassistent Daniel Anderegg Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau 5.725<br />

Logistikassistent Marc-André Lambrigger login Berufsbildung Olten, Olten 5.692<br />

Logistikassistentin Melanie Jakob MailSource AG, Bern 5.682<br />

Logistikassistent Adrian Schläpfer Emmi Frischprodukte AG, Ostermundigen 5.650<br />

Logistikassistentin Karin Lauber Die Schweizerische Post, Köniz 5.615<br />

Logistikassistent Christoph Reinhard Die Schweizerische Post, Thun 5.615<br />

Metallbauer Simon Schmid Minder + Zysset AG, Seftigen 5.658<br />

Schulbetrieb<br />

Einige Schwerpunkte des<br />

Schuljahres <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Mit dem Kompetenzenraster Mathematik von<br />

der Schnitt- zur Nahtstelle<br />

Damit Schulaustretende besser wissen, welche<br />

mathematischen Fähigkeiten nötig sind, um einen<br />

Beruf zu erlernen, wurde in dreijähriger Arbeit<br />

ein Kompetenzenraster ausgearbeitet.<br />

Eine Weiterbildungsveranstaltung vor vier Jahren<br />

war die Initialzündung, die schliesslich zum<br />

heutigen Ergebnis führte. Hansrudolf Gerber, Direktor<br />

GIB Thun, meint denn auch folgerichtig:<br />

«Der Kompetenzenraster Mathematik wird eine<br />

entscheidende Erleichterung für die Beurteilung<br />

der mathematischen Anforderungen in den jeweiligen<br />

Berufsfeldern darstellen.»<br />

Die Ausarbeitung des Kompetenzenrasters durch<br />

Fachgruppenleiter nahm drei Jahre in Anspruch.<br />

Das Grundprinzip beruht darauf, dass ein direkter<br />

Bezug zum jeweils gewählten Beruf hergestellt<br />

wird.<br />

Auf der Homepage der GIB Thun (www.gibthun.<br />

ch) kann für alle Berufsfelder das entsprechende<br />

Fenster mit jeweiligen Rechnungsbeispielen angeklickt<br />

werden. Nicht zuletzt ist dieses intelligente<br />

Instrumentarium auch eine Hilfe für Schulaustretende.<br />

Hier können sich künftige Lernende<br />

orientieren und sich bewusst werden, was in etwa<br />

der (Wunsch)beruf mathematisch verlangt.<br />

Ziel ist es, die ehemalige Schnitt- künftig zur<br />

Nahtstelle Sek I Sek II werden zu lassen. Stufengerechtes<br />

Abholen wird sicherlich vermehrt dazu<br />

führen, dass Lehrabbrüche zukünftig noch mehr<br />

eingedämmt werden können, weil man sich<br />

schon vor Lehrantritt über die Voraussetzungen<br />

orientieren kann.<br />

Die Lehrabbrüche an der GIB Thun betrugen im<br />

Jahr <strong>2007</strong> 2,82% (gemäss Bericht liegt die Rate<br />

kantonal um die 20%!).<br />

Rückmeldung Progymatte Thun<br />

Von Kurt Leiser und Ulrich Christen, Schulleiter<br />

der Oberstufenschule Progymatte, erhielt unsere<br />

Schulleitung die unterstützende Rückmeldung:<br />

«Wir sind erfreut über die sich entwickelnden<br />

Qualitätsstandards, wie sie an der GIB Thun als<br />

Grundlagenpapier für die Schnittstelle Lehrbeginn/<strong>Berufsfachschule</strong><br />

entwickelt wurden und<br />

René Fäh, Fachgruppenleiter<br />

werden.» Dieser gemeinsame Weg von Volksschule<br />

und <strong>Berufsfachschule</strong> ist bedeutend und<br />

zielt in die richtige Richtung.<br />

Zusammenarbeit GIB Thun mit BZ Interlaken<br />

Auch zwischen der GIB Thun und dem BZI (Berufsbildungszentrum<br />

Interlaken) geht man einen<br />

gemeinsamen Weg, wie Ernst Meier (BZI, Ressort<br />

Weiterbildung) betont. In Interlaken ist man<br />

auch daran, Kompetenzenraster für die Mathematik<br />

zu erstellen. Man kann aber das Raster<br />

nicht einfach von Thun übernehmen, denn dieses<br />

setzt einen andern Ansatz des Unterrichtens voraus.<br />

Die Lehrpersonen müssen zuerst eingearbeitet<br />

werden, um die neuen Möglichkeiten kennen<br />

zu lernen. In dieser Phase ist man momentan am<br />

BZI.<br />

Theo Ninck, Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt,<br />

hat sich zum Ziel gesetzt, den Kompetenzenraster<br />

(wird an der GIB Thun bereits sehr<br />

oft angeklickt und gebraucht!) im ganzen Kanton<br />

Bern zu verbreiten.<br />

Eine gelungene Innovation, die hoffentlich dazu<br />

führen wird, dass man künftig nur noch von der<br />

Nahtstelle Sek I Sek II sprechen wird.<br />

Neuer Rahmenlehrplan<br />

allgemein bildender Unterricht (ABU)<br />

Vereinheitlichung führt zu mehr Qualität<br />

Standardisierte Themen, Inhalte und Schlüsselbegriffe<br />

für alle <strong>Berufsfachschule</strong>n im Kanton<br />

Bern sollen mehr Transparenz und Qualität garantieren.<br />

Auf der Grundlage des vom BBT<br />

(Bundesamt für Berufsbildung und Technologie)<br />

erlassenen, gesamtschweizerischen Rahmenlehrplans<br />

(RLP 2006) haben alle Schulen und Kantone<br />

ihre Schullehrpläne in der Allgemeinbildung per<br />

20<strong>08</strong> anzupassen. Ab diesem Schuljahr sind die<br />

nachfolgenden Themen für alle Berner <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />

verbindlich geregelt:<br />

Berufliche Grundbildung<br />

Geld und Kauf<br />

Risiko und Sicherheit<br />

14 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 15 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

Demokratie und Mitgestaltung<br />

Kunst und Kultur<br />

Schweiz in Europa und der Welt<br />

Markt und Konsum<br />

Globale Herausforderungen<br />

Wohnen und Zusammenleben<br />

Arbeit und Zukunft<br />

Die bisherigen schuleigenen Lehrpläne, die sogenannten<br />

Schullehrpläne, mussten alle entsprechend<br />

– innerhalb des vorgegebenen Rahmens<br />

und der Standards – während der letzten zwei<br />

Jahre revidiert werden. Diese Verantwortung<br />

liegt weiterhin bei den <strong>Berufsfachschule</strong>n selber.<br />

Die GIB Thun hat ihren ABU-Schullehrplan ebenfalls<br />

per Sommer 20<strong>08</strong> angepasst.<br />

Alle neuen im ersten Lehrjahr Lernenden werden<br />

ab sofort nach dem neuen SLP (Schullehrplan)<br />

20<strong>08</strong> unterrichtet.<br />

Kompetenzenmanagement –<br />

eigene Fähigkeiten erkennen ist lernbar<br />

Kompetenzenmanagement in der Grundbildung:<br />

Anlässlich einer öffentlichen Orientierung über<br />

dieses besondere, gemeinsame Unterrichts-Projekt<br />

zogen die Verantwortlichen des Bildungszentrums<br />

Interlaken (BZI) und der GIB Thun nach<br />

drei Jahren vor einem interessierten Publikum ein<br />

erstes Fazit.<br />

Vom dokumentierten Prozess zum<br />

Laufbahnbegleiter CH-Q<br />

Die beiden Projektleiter, Christian Borter (BZI)<br />

und Hans-Heini Winterberger (GIB Thun) sind<br />

sich bewusst, dass die Umsetzung des Kompetenzenmanagements<br />

nach dem System der Gesellschaft<br />

CH-Q (Laufbahnbegleiter/Kompetenzenmanagement)<br />

im Unterricht nicht einfach ist. So<br />

v.l.n.r. Hans-Heini Winterberger, Projektverantwortlicher GIB Thun, Urs Burri, Rektor BZI,<br />

Urs Gugger, Abteilungsvorsteher Weiterbildung GIB Thun, Christian Borter, Projektverantwortlicher<br />

BZI und Ernst Meier, Ressort Weiterbildung, BZI<br />

be tonen die beiden Berufsschullehrer denn auch,<br />

dass die Jugendlichen sich zuerst darin üben<br />

müssten, Prozesse – zum Beispiel Lernabläufe –<br />

zu beschreiben, um dann in der Lage zu sein, daraus<br />

auch eigene Kompetenzen, Fähigkeiten und<br />

Fertigkeiten abzuleiten.<br />

Die jungen Auszubildenden verfügen nach Abschluss<br />

ihrer obligatorischen Schulzeit zwar über<br />

Zeugnisse, Noten und Ausweise, die aber über<br />

ihre spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten nur<br />

wenig aussagen. In einem ersten Schritt geht es<br />

nun darum, bereits vorhandenes Knowhow und<br />

Fertigkeiten sichtbar zu machen und zu dokumentieren.<br />

Daraus abgeleitete Kompetenzen<br />

werden systematisch gegliedert und bilden so<br />

das Potential der jungen Menschen ab. Das Dokument,<br />

das daraus entsteht, ist ein sogenannter<br />

Laufbahnbegleiter, der sowohl die Ausbildungsprozesse<br />

wie auch die daraus erworbenen Kompetenzen<br />

systematisch dokumentiert. Diese<br />

Mappe bildet die Grundlage für spätere Bewerbungen<br />

auf dem Arbeitsmarkt nach Abschluss<br />

der Grundbildung. Es geht auch darum, dass die<br />

jungen Berufsfachleute das Management ihres<br />

Potentials, ihrer Kompetenzen und Qualifikationen<br />

selber an die Hand nehmen und daraus ihre<br />

weitere Laufbahn gezielt entwickeln.<br />

Kompetenzenmanagement flächen deckend für<br />

alle Lernenden im ersten Lehrjahr?<br />

Die beiden Schulleitungen in Interlaken und<br />

Thun werden nun gemeinsam er örtern, inwieweit<br />

dieses Modell flächendeckend ab dem ersten<br />

Lehrjahr eingesetzt werden soll.<br />

Borter und Winterberger sind sich einig, dass viele<br />

Jugendliche sich gar nicht bewusst sind, «was<br />

sie alles auch noch können…», über welche spezifischen<br />

Kompetenzen und Fähigkeiten sie verfügen.<br />

Deshalb würden sich die jungen Frauen<br />

und Männer eher unterschätzen und sich am Arbeitsmarkt<br />

entsprechend schlecht behaupten.<br />

Und gerade auch hier schaffe das Kompetenzenmanagement<br />

neue Mög lichkeiten.<br />

Vorbereitungskurs auf die höhere<br />

Berufsprüfung als Warehouse- und<br />

Distributionslogistiker (WDL)<br />

Nebst dem Angebot der beruflichen Grundbildung<br />

für Logistiker EBA und Logistiker EFZ führt<br />

die GIB Thun neu einen modular aufgebauten<br />

Vorbereitungskurs zur Erlangung des eidgenössischen<br />

Fachausweises als Warehouse- und Distri-<br />

butionslogistiker. Diese Ausbildung zur Berufsprüfung<br />

wird in der Schweiz nur an fünf Orten,<br />

im Kanton Bern neben Thun auch am BWZ Lyss<br />

angeboten, umfasst 340 Lektionen und dauert<br />

1¼ Jahre. Sie führt zum eidg. diplomierten<br />

Warehouse- und Distributionslogistiker.<br />

Bikes im Sportunterricht an der GIB Thun<br />

Nachfolgend macht sich Sportlehrer Jürg Künzler<br />

als Ressortverantwortlicher ein paar Gedanken<br />

und beleuchtet Hintergründe, weshalb sich die<br />

GIB Thun für den Sportunterricht Bikes angeschafft<br />

hat.<br />

Markus Bögli, Sportlehrer, machts vor.<br />

Geht man davon aus, dass infolge Turnhallenmangels<br />

(seit vielen Jahren!) an der GIB Thun gerade<br />

einmal 50% der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen<br />

Turnstunden stattfinden können,<br />

kommen den erlebnisorientierten Angeboten<br />

besondere Bedeutung zu. Ob beim Inlineskaten,<br />

beim Kajakfahren, beim Windsurfen, beim Lauftraining,<br />

beim Schwimmen oder im Spielbetrieb:<br />

die Menschen lernen sich ganz neu kennen. Begegnung,<br />

aber auch Mut, Anstrengung und Lebensfreude<br />

sind Themen.<br />

Während im Schulzimmer berufsspezifische und<br />

allgemeinbildende Themen und Aspekte durch<br />

Rezeption und Produktion im Vordergrund stehen,<br />

kann im Sport ein weiteres Feld von Sinneswahrnehmungen<br />

und Interaktion weit über den<br />

kognitiven Bereich hinaus angesprochen werden.<br />

Die Bilder im Kopf, die Bewegung noch in den<br />

Beinen, den Rhythmus im Körper, den erlebten<br />

Energiefluss im Blut, die Liebe zur Bewegung im<br />

Herzen neu entdeckt – das sind Hinweise auf eine<br />

nachhaltige Sportstunde – vor allem auch auf einem<br />

der neu zur Verfügung stehenden schuleigenen<br />

Bikes!<br />

Folgende Einsatzbereiche wie etwa eine geführte<br />

Tour im Klassenverband, Bike OL in Kleingruppen,<br />

Bewegungs- und Begegnungsspiele auf<br />

Plätzen und im Wald, Technikparcours als Einstieg<br />

ins sportliche Bikeerlebnis, Grenzerfahrung<br />

für Material und Mensch in unwegsamem Gelände<br />

sind möglich. Ziel des Sportunterrichts ist immer<br />

eine Verhaltensänderung:<br />

Die Einstellung des Körpers auf Bewegung<br />

und Aktivität fördert die Leistung und<br />

Aufmerksamkeit<br />

Verbesserte Energiebereitstellung<br />

Effizientere Nutzung der Energie durch<br />

Verbesserung der Technik<br />

Angepasste Übungs- und Belastungsformen,<br />

die zu neuer Leistungsfähigkeit führen<br />

Reflektierende Grundhaltung zum Erlebten<br />

und Geleisteten und damit Aufbau einer<br />

Werthaltung gegenüber dem Tun, dem Körper<br />

und der Gesundheit<br />

Ein Rad ist also mehr als nur Stahl, Alu oder Karbon!<br />

Defibrillator an zentralem Standort<br />

Verwaltungsmitarbeitende der benachbarten<br />

Thuner Wirtschaftsschule und der GIB Thun haben<br />

sich kürzlich im Rahmen eines gemeinsam<br />

besuchten Ausbildungskurses in lebensrettenden<br />

Sofortmassnahmen, Reanimation und Herzmassage<br />

schulen lassen. Dabei ist ebenfalls der wirkungsvolle<br />

und korrekte Einsatz des neu angeschafften<br />

Defibrillators geübt worden. Das Gerät<br />

befindet sich einsatzbereit im Sekretariat im<br />

1. Stock und kann von vier Personen fachgerecht<br />

bedient werden.<br />

v.l.n.r. Walter Heim, Hauswart, Silvia Fink, Leiterin<br />

Sekretariat, Beatrice Klossner, Verwalterin<br />

und Philipp Langhart, Leiter Rechnungswesen<br />

16 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 17 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

Gewaltandrohung – Amoklauf – an der GIB Thun<br />

Artikel aus dem Thuner Tagblatt<br />

vom 19. und 20. Dezember <strong>2007</strong><br />

Abteilung Bauberufe<br />

Von wegen Bildungsmisere!<br />

Immer noch treten in der Deutschschweiz annähernd<br />

70% der Jugendlichen nach der Volksschule<br />

in eine Berufslehre ein. Und dank erstklassiger<br />

Arbeitsqualität, die nicht zuletzt auf das Berufsbildungssystem<br />

zurückzuführen ist, geniesst die<br />

Schweizer Wirtschaft eine starke Stellung, und<br />

dies trotz hohen Preisen und Löhnen. Und: von<br />

allen OECD-Ländern hat die Schweiz die geringste<br />

Arbeitslosigkeit.<br />

Obschon sich alle zur Berufsbildung bekennen,<br />

lässt einen zuweilen der Eindruck nicht los, massgebende<br />

Teile des wirtschaftspolitischen Establishments<br />

verkennen deren Stellenwert und seien<br />

einseitig auf die Anhebung der gymnasialen<br />

Maturandenquoten fixiert. Häufig wird die Bedeutung<br />

der Berufsbildung für die Standortqualität<br />

der Schweiz ignoriert, weil das Wissen bezüglich<br />

Organisation des Systems nur rudimentär<br />

vorhanden ist: Wer nie in einem Betrieb gearbeitet<br />

hat, verkennt leicht die Bedeutung der Lehre<br />

als Schlüsselqualifikation für eine Mehrheit der<br />

Volksschulabgänger. Eine hohe Maturitätsquote<br />

allein garantiert aber keine Vollbeschäftigung: In<br />

Genf, wo bloss 22% der Jugendlichen eine Berufslehre<br />

machen, liegen die Arbeitslosenquoten<br />

fast dreimal so hoch wie in St. Gallen, wo 75% in<br />

eine Berufslehre eintreten. Der Schluss liegt nahe,<br />

dass auch eine grundsolide berufspraktische<br />

Aus- und Weiterbildung die Arbeitsmarktfähigkeit<br />

der Jugendlichen nachhaltig zu fördern vermag.<br />

Ein Indikator, der diese These stützt, mögen<br />

die Löhne von Fachhochschul-Graduierten sein,<br />

die beim Berufseinstieg in gewissen Branchen<br />

sig nifikant über denjenigen von Hochschulabsolventen<br />

liegen.<br />

Folglich wäre es angebracht, wenn unser Berufsbildungssystem<br />

allmählich die Anerkennung und<br />

Wertschätzung erfahren würde, die ihm zusteht.<br />

Dieses einmalige System muss erhalten und weiterentwickelt<br />

werden. Unter anderem braucht es<br />

in der Berufslehre eine Stärkung des allgemeinbildenden<br />

Teils: Sprachen, Informatik, ökonomische<br />

Bildung. Bereits steht ein breites Spektrum<br />

an Instrumentarien zur Verfügung, um den<br />

Jugendlichen den Übertritt in die Berufslehre<br />

bzw. die <strong>Berufsfachschule</strong> zu erleichtern, um allfällige<br />

Defizite zu eruieren und in der Folge abzubauen.<br />

Immer wieder sind beim Eintritt in die Berufslehre<br />

Schuldzuweisungen zu vernehmen, müssige<br />

Vorwürfe bezüglich festgestellter Wissenslücken.<br />

Dabei können heutige Lernende nicht weniger<br />

als ihre Vorgänger. Im Gegenteil: Gemäss Vergleichstests<br />

sind die Jungen intellektuell leistungsfähiger<br />

geworden. Unter anderem werden<br />

Leistungssteigerungen im Sprachverständnis und<br />

beim abstrakt-logischen Denken festgestellt (nebenbei:<br />

mit 21% Leseschwachen schnitt die Generation<br />

der über 45-Jährigen in den Tests am<br />

schlechtesten ab – gegenüber bloss 9% bei den<br />

16- bis 25-Jährigen!). Die Anforderungen im beruflichen<br />

und gesellschaftlichen Leben sind gesamthaft<br />

gestiegen: leichter haben’s die Jungen<br />

bestimmt nicht. Und doch ist, trotz starker Zunahme<br />

von ausländischen Schulkindern, die Zahl<br />

der Ungelernten pro Jahrgang prozentual gesunken.<br />

<strong>2007</strong>/<strong>08</strong> in der Bauabteilung<br />

Gesamthaft bot das vergangene Schuljahr keine<br />

spektakulären Umwälzungen und Ereignisse –<br />

von der kurzzeitigen weihnächtlichen «Bombenstimmung»<br />

mal abgesehen –, dafür die Fortsetzung<br />

eines stetig sich vollziehenden Wandels<br />

ebenso wie die Weiterführung einer konstruktiven<br />

Zusammenarbeit in der Abteilung.<br />

Erstmals in einem Jahrgang drei Parallelklassen<br />

bei den Gärtnern und beim Betriebsunterhalt:<br />

Vor dem prognostizierten Rückgang der Lehrverhältnisse<br />

wurde bezüglich Klassenzahl noch eine<br />

neue Marke gesetzt. Daneben nimmt die gemäss<br />

BBT-Masterplan ablaufende Inkraftsetzung der<br />

angepassten Bildungsverordnungen ihren Fortgang.<br />

In den vergangenen Monaten haben die<br />

Fachlehrkräfte der Floristinnen und der Haustechnikberufe<br />

mit viel Elan die Umsetzung der<br />

neuen Bildungspläne an die Hand genommen.<br />

Auf dass sie zu Schuljahresbeginn bereit waren,<br />

die neu eintretenden Lernenden nach Massgabe<br />

der angepassten Anforderungen zu unterrichten.<br />

Was den Mediations- und Betreuungsbedarf für<br />

Lernende angeht, war im vergangenen Jahr eine<br />

irritierende Zunahme des zeitlichen Aufwands<br />

festzustellen, wobei sich Probleme im persönlichen<br />

Umfeld und Konflikte am Arbeitsplatz in<br />

etwa die Waage hielten.<br />

Und wie jedes Jahr ergaben sich in allen drei<br />

Fachgruppen Veränderungen im Lehrkörper, wobei<br />

der Umbruch in der Fachgruppe Haustechnik<br />

am tiefsten geht: Mit dem langjährigen Sanitärfachlehrer<br />

und Fachgruppenleiter Hermann Ry-<br />

18 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 19 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong>

ter schied innerhalb eines Jahres die zweite vollamtliche<br />

Lehrkraft aus dem Haustechnik-Team.<br />

Markus Baumgartner rückt an seine Position, sowohl<br />

in der Berufsgruppe als in der Fachgruppenleitung.<br />

Hans Stucki seinerseits übernimmt –<br />

neu im Vollamt – die Verantwortung für den<br />

Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />

Anzahl Lernende<br />

Bauzeichner/in<br />

4 Lehrjahre BK Stephan Kummer, Matthias Meyer, Ernst Steiger kein Fachausschuss<br />

58 Lernende ABU Stefan Heusser, Erich Marti<br />

T+S Martin Christen, Hans Ruef<br />

Fachleute für Betriebsunterhalt<br />

3 Lehrjahre BK Heinz Bähler, Markus Baumgartner, Hans Stucki kein Fachausschuss<br />

122 Lernende ABU Martin Christen, Anna Hirsig, Hans Huggler,<br />

Sibylle Michel<br />

T+S Markus Bögli<br />

Florist/in<br />

3 Lehrjahre BK Peter Fleischli siehe Gärtner<br />

74 Lernende ABU Barbara Monti di Sopra, Sabine Wüthrich<br />

T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra<br />

Gärtner/in<br />

3 Lehrjahre BK Heinz Bähler, Paul Baumann, Philipp Geissbühler, Hansruedi Gosteli, Matten, AG<br />

155 Lernende Hans-Peter Liebi, Stephan Nyffeler Albert Heim, Thun, AG<br />

ABU Markus Binggeli, Hans Huggler Edith Hofmann, Konolfingen, AG<br />

T+S Markus Bögli, Hans Huggler, Barbara Monti di Sopra Andreas Jost, Uetendorf, AN<br />

Hans Stähli, Thun, AN<br />

Heizungsinstallateur/in<br />

3 Lehrjahre BK Ernst Dunkel Gottfried Trachsel, Zweisimmen, AG<br />

49 Lernende ABU Martin Berger, Sascha Stanisic Peter Zwahlen, Steffisburg, AN<br />

T+S Markus Bögli, Sascha Stanisic<br />

Hochbauzeichner/in<br />

4 Lehrjahre BK Christoph Hürlimann, Lothar Straubhaar, Daniel Suter kein Fachausschuss<br />

132 Lernende ABU Stefan Heusser, Erich Marti<br />

T+S Martin Christen, Hans Ruef<br />

Maler/in<br />

3 Lehrjahre BK Jürg Lüthi, Renato Valli Jürg Hansen, Interlaken, AG<br />

95 Lernende ABU Jürg Schneebeli Hansueli Hubacher, Thierachern, AN<br />

T+S Markus Bögli, Hans Ruef, Jürg Schneebeli Martin Lüthi, Hünibach, AN<br />

Martin Schwarz, Aeschi, AG<br />

Louis Werren, Gstaad, AG<br />

Sanitärinstallateur/in<br />

3 Lehrjahre BK Markus Baumgartner, Heinz Isler, Hermann Ryter Urs Klopfenstein, Thun, AN<br />

115 Lernende ABU Stefan Heusser, Sascha Stanisic Reto Messerli, Thun, AG<br />

T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra Hans-Jakob Rieder, Wiler, AG<br />

Spengler/in<br />

3 Lehrjahre BK René Liechti Paul Michel, Unterseen, AG<br />

59 Lernende ABU Sascha Stanisic, Sabine Wüthrich<br />

T+S Jürg Künzler, Hans Ruef<br />

BK = Berufskunde, ABU = Allgemeinbildender Unterricht, T+S = Turnen und Sport, AG = Arbeitgeber, AN = Arbeitnehmer<br />

Zweig Betriebsunterhalt. Der bevorstehende Eintritt<br />

von Spenglerfachlehrer Peter Willi wird diesen<br />

Rochaden vorerst einmal ein Ende setzen und<br />

eine fällige Phase der Kondsolidierung einleiten.<br />

Peter von Allmen, Vorsteher<br />

peter.vonallmen@gibthun.ch<br />

Sekundarstufe I<br />

Allgemeinbildung<br />

Breite Basis<br />

Abteilung Technische Berufe<br />

«Die Lernenden in den ersten Lehrjahren können<br />

immer weniger». So tönt es zwischendurch im<br />

Volksmund. Vergessen wird dabei, dass die heutigen<br />

Jugendlichen in einer sich viel rascher verändernden<br />

und somit vielseitigeren Berufs- und<br />

Umwelt zurechtfinden müssen. Der Übergang<br />

von der Volksschule zur <strong>Berufsfachschule</strong> bringt<br />

für die Jugendlichen tatsächlich einige einschneidende<br />

Umstellungen:<br />

Strenge Arbeitswoche ohne freie<br />

Nachmittage<br />

Hohe Qualitätsanforderungen an die<br />

gemachte Arbeit<br />

Lernen von viel Fachwissen<br />

Weniger Freizeit<br />

Ablösung von zu Hause<br />

Lernen, auf eigenen Beinen zu stehen<br />

Wie kommt es zu diesem Wechsel?<br />

Die Schwergewichte der Volksschule liegen richtigerweise<br />

auf einem breiten Wissen in verschiedensten<br />

Kompetenzbereichen. Erst nach dem<br />

Abschluss der Sekundarstufe I werden unterschiedliche<br />

Wege verfolgt:<br />

Berufsausbildung<br />

Gymnasiale Ausbildung<br />

Andere Wege<br />

Die Schwergewichte der Sekundarstufe II können<br />

nun nicht mehr so pauschal über alle Ausbildungsangebote<br />

definiert werden. In der Vertiefung<br />

der fachlichen Kompetenzen unterscheiden<br />

sich die Angebote sehr stark.<br />

Sekundarstufe II Ziel<br />

Starke Prägung<br />

durch Berufsfeld<br />

Vertiefte<br />

Allgemeinbildung<br />

Brückenangebote<br />

Berufsleute/<br />

Fachpersonen<br />

Ich stelle die These auf, dass die Lernenden gleich<br />

viel können und wissen wie wir Älteren und die<br />

Berufsbildner damals mit 16 Jahren. Wir beherrschten<br />

aber andere Fähigkeiten. So wird als<br />

Beispiel der uns bekannte Dreisatz in der Volksschule<br />

heute nicht mehr vermittelt. Dafür lernen<br />

die Jugendlichen, Proportionen mit Hilfe von Tabellen,<br />

Kennlinien, Grafiken, Preislisten und anderem<br />

Zahlenmaterial zu berechnen. Alter Wein<br />

zwar, aber verpackt in neuen Schläuchen.<br />

Was bleibt unverändert?<br />

Am Ende der Lehre müssen alle Lernenden ein<br />

von den Verbänden vorgegebenes Qualifikationsverfahren<br />

bestehen. Diese Prüfung wird für<br />

die <strong>Berufsfachschule</strong> fremdbestimmt. Deshalb<br />

müssen alle Beteiligten konzentriert und zielgerichtet<br />

arbeiten. Allfälliger Freiraum muss oft zur<br />

Vertiefung des Prüfungsstoffes eingesetzt werden.<br />

Wo liegt die Herausforderung?<br />

Die <strong>Berufsfachschule</strong>n müssen sich einerseits auf<br />

die neuen, veränderten Kompetenzen der Volksschulabgänger<br />

einstellen. Andererseits sind der<br />

Stoffumfang und die Anforderungen an die Lernenden<br />

in den technischen Berufen in den letzten<br />

Jahren gestiegen.<br />

Was tun wir konkret für die Schnitt-/Nahtstelle?<br />

Die Lehrpersonen müssen die Kompetenzen der<br />

Volksschule im fachlichen und sozialen Bereich<br />

verstehen. Im Bereich Mathematik wurden unsere<br />

Lehrpersonen mit den neuen Lehrmitteln geschult.<br />

Um den Lernenden den Übergang auf die Sekundarstufe<br />

II zu erleichtern, bieten wir eine Nachholbildung<br />

in der Mathematik an. Damit soll erreicht<br />

werden, dass sich der Fachunterricht nach<br />

dem ersten Semester auf die Vermittlung der für<br />

den Beruf notwendigen Theorie beschränken<br />

kann und die Lernenden das Handwerk beherrschen.<br />

In der Landtechnik wurde der Kurs bereits<br />

einmal erfolgreich durchgeführt. Die ersten Resultate<br />

zeigen eine positive Wirkung. Im laufenden<br />

Schuljahr folgen solche Kurse für die Autotechnik<br />

und den Maschinenbau.<br />

Wir stehen in diesem Prozess erst am Anfang. Neben<br />

Mathematik gibt es noch andere Fähigkeiten,<br />

die in der Berufsausbildung von tragender<br />

Bedeutung sind. Nach den Auswertungen der Erfahrungen<br />

mit der Nachholbildung werden wir<br />

andere Bereiche schrittweise dazunehmen.<br />

20 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 21 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Studium<br />

Berufslehre<br />

Thomas Stucki, Vorsteher<br />

thomas.stucki@gibthun.ch

Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />

Anzahl Lernende<br />

Anlagen- und BK Patrick Ackermann, David Aebersold, Marietta Gugger, siehe Metallbauer<br />

Apparatebauer/in Anna Hirsig, Patrick Kasteler, Heinz Peter,<br />

4 Lehrjahre Markus Wenger<br />

93 Lernende ABU Markus Binggeli, Fritz Knecht<br />

T+S Martin Christen, Barbara Monti di Sopra, Markus Bögli<br />

Automechaniker/in BK Bernhard Hilber, Bruno Sinzig, Marcel Wyler Erich Beeler, Ringgenberg, AN<br />

2., 3., 4. Lehrjahr ABU Georg Fivian, Anna Hirsig, Stefan von Niederhäusern Rolf Linder, Linden, AG<br />

120 Lernende T+S Jürg Künzler Manfred Pieren, Thierachern, AG<br />

Albin Rüger, Meiringen, AG<br />

Beat Salzmann, Zweisimmen, AN<br />

Fritz Spichiger, Langenthal, AN<br />

Automobil-Assistent BK Werner Karolin<br />

1. Lehrjahr ABU Leandro Manazza<br />

14 Lernende T+S Leandro Manazza<br />

Automobil-Fachmann BK Werner Karolin, Bruno Sinzig<br />

1. Lehrjahr ABU Anna Hirsig<br />

35 Lernende T+S Jürg Künzler<br />

Automobil-<br />

Mechatroniker BK Werner Karolin, Rudolf J. Schmid, Beat Theiler<br />

1. Lehrjahr ABU Georg Fivian, Thomas Köhli<br />

29 Lernende T+S Thomas Köhli, Hans Ruef<br />

Automonteur/in BK Rudolf J. Schmid<br />

2., 3. Lehrjahr ABU Georg Fivian<br />

47 T+S Barbara Monti di Sopra<br />

Fahrzeug-Elektriker/in<br />

-Elektroniker/in<br />

4. Lehrjahr BK Bruno Sinzig<br />

12 Lernende ABU Georg Fivian<br />

Konstrukteur/in BK Markus Birchler, Thomas Fahrni, Marietta Gugger, Felix Kneubühl, Steffisburg, AN<br />

4 Lehrjahre Hans Rudolf Hari, Anna Hirsig, Manfred Röthlisberger, Manfred Röthlisberger, Thun, AN<br />

74 Lernende Peter Schlatter, Jürg Schwander, Markus Wenger, Bruno Schweizer, Thun, AN<br />

Mario Wymann Peter Spielmann, Thun, AN<br />

ABU Rita Leutwyler Mario Wymann, Oppligen, AN<br />

T+S Markus Bögli, Hans Ruef<br />

Landmaschinen- BK Niklaus Röthlisberger, Bendicht Schweizer Toni Michel, Bönigen, AN<br />

mechaniker/in ABU Fritz Knecht, Thomas Köhli, Leandro Manazza Ernst Weber, Rümligen, AG<br />

4 Lehrjahre T+S Markus Bögli, Thomas Köhli, Jürg Künzler, Martin Wyttenbach, Heimberg, AN<br />

172 Lernende Barbara Monti di Sopra, Hans Ruef Richard Wyttenbach, Laupen, AN<br />

Metallbauer/in BK Thomas Wüthrich Kurt Schären, Thun, AG<br />

4 Lehrjahre ABU Georg Fivian, Fritz Knecht, Stefan von Niederhäusern Hans Stoll, Schwarzenburg, AN<br />

93 Lernende T+S Barbara Monti di Sopra Kurt Zahler, Fahrni, AN<br />

Alexander Zwahlen, Brienz, AN<br />

Polymechaniker/in BK Markus Birchler, Thomas Fahrni, Marietta Gugger, Alfred Bachmann, Uebeschi, AN<br />

4 Lehrjahre Hans Rudolf Hari, Anna Hirsig, Barbara Mühlemann, Kurt Messerli, Belp, AN<br />

212 Lernende Peter Schlatter, Jürg Schwander, Hansueli Schürch, Jürg Schmitter, Steffisburg, AN<br />

Gottfried Straub, Katharina Straub, Verena Straub,<br />

Markus Wenger, Marcel Witschi, Stefan Wyler<br />

ABU Markus Binggeli, Anna Hirsig, Thomas Köhli,<br />

Rita Leutwyler, Leandro Manazza,<br />

Stefan von Niederhäusern<br />

T+S Markus Bögli, Thomas Köhli, Jürg Künzler, Hans Ruef<br />

BK = Berufskunde, ABU = Allgemeinbildender Unterricht, T+S = Turnen und Sport, AG = Arbeitgeber, AN = Arbeitnehmer<br />

Abteilung Dienstleistungs -<br />

berufe und PFM (pädagogische<br />

Fördermassnahmen)<br />

Seit meinem Einstieg als Lehrer in die Berufsbildung<br />

hatten immer einige Schulabgängerinnen<br />

und Schulabgänger Wissenslücken. Viele meiner<br />

Kollegen – damals keine einzige Kollegin – klagten<br />

die Lehrpersonen der Volksschule an und beschwerten<br />

sich über das nicht vorhandene Wissen,<br />

auf der gewerblich-industriellen Seite meist<br />

in Mathematik. Das war aber nicht so tragisch, da<br />

der Lehrplan im 1. Lehrjahr dem «Vorbereitenden<br />

Rechnen» noch eine Jahreslektion einräumte.<br />

Die Anforderungen waren auch nicht so hoch,<br />

wie sie es heute sind.<br />

Unterdessen hat sich nicht nur in der Volksschule<br />

vieles geändert, sondern auch in der Berufsbildung.<br />

So treten heute nicht 20 sondern 40% eine<br />

weitergehende Schulausbildung an. Entsprechend<br />

ist die Quote der Lernenden im 1. Lehrjahr von 80<br />

auf unter 60% gesunken. Die Anforderungen sind<br />

zudem durchwegs gestiegen. Das «Vorbereitende<br />

Rechnen» wurde gestrichen.<br />

Die Organisationen der Arbeitswelt (OdA) haben<br />

reagiert und die Ausbildungsgänge angepasst. In<br />

vielen Berufsfeldern gibt es neu nicht nur eine<br />

« Helfen statt Vorwürfe<br />

machen und sich über mangelndes<br />

Schulwissen beklagen! »<br />

drei- respektive vierjährige Ausbildung. Der Leistung<br />

und dem Tempo der Auszubildenden gemäss<br />

kann mit einer zwei- oder dreijährigen<br />

Grundbildung gestartet werden mit der Option,<br />

nach der kürzeren (in der Regel EBA) eine um ein<br />

Jahr verkürzte längere Ausbildung (EFZ) anzuhängen.<br />

Leider sträuben sich Eltern und viele Ausbildner<br />

diesen Weg einzuschlagen. Als Resultat scheitern<br />

viele Berufslernende. Der Kanton Bern beklagt unterdessen<br />

eine Lehrabbruchquote von über 20%<br />

(Randbemerkung: an der GIB Thun 2–5%!).<br />

Ueli Brügger<br />

Anstatt die Volksschule anzuklagen, haben Verantwortliche<br />

der GIB Thun eine breite Palette<br />

von Hilfsangeboten für die Sekundarstufe I bereitgestellt:<br />

22 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong> 23 GIBT <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2007</strong>/<strong>08</strong><br />

Tandem<br />

Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse können<br />

nach Abschluss des Lehrvertrages einen Tag in<br />

der Klasse des 1. Lehrjahres ihres Lehrberufes<br />

schnuppern.<br />

Rent a stift<br />

Lehrpersonen der Volksschule können im Berufswahlunterricht<br />

ein Team von Berufslernenden<br />

anfordern. Diese berichten von ihren Erfahrungen<br />

beim Übertritt in die Lehre.<br />

Schnuppertage<br />

Lehrpersonen der Sekundarstufe I können anlässlich<br />

von Unterrichtsbesuchen die Anforderungen<br />

in einem Berufsfeld kennen lernen.<br />

Nahtstellen-Kurs<br />

Jedes Jahr organisieren die <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />

(BFS) des Berner Oberlandes einen Anlass, an<br />

dem über Anforderungen und Nöte im Nahtstellenbereich<br />

von Sekundarstufe I und II orientiert<br />

wird und Kontakte gepflegt werden.<br />

Kompetenzenraster<br />

Auf der Homepage der <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />

des Berner Oberlandes (www.gibthun.ch und<br />

www.bzi-interlaken.ch) können Anforderungsprofile<br />

mit entsprechenden Aufgaben-Beispielen<br />

heruntergeladen werden.<br />

Im Bericht von H.H. Winterberger (siehe Seite 35)<br />

sind einige Angebote ausführlich beschrieben.<br />

Sie können auch auf den Websites beider <strong>Berufsfachschule</strong>n<br />

genauer studiert werden.

Neu diplomierte Berufsfachlehrpersonen: v.l.n.r. Martin Christen, Sibylle Michel,<br />

Boris Seiler, Andrea Gasser und Martin Berger<br />

Wenn ich jetzt über ein «normales Jahr» aus der<br />

Abteilung berichte heisst das, wie in den letzten<br />

<strong>Jahresbericht</strong>en immer wieder erwähnt, eine Zunahme<br />

der Stützkurse und vermehrte Aufwendungen<br />

im Betreuen von Lernenden, welche Probleme<br />

im sozialen Umfeld haben.<br />

Neu bietet die GIB Thun Nachholkurse für Lehrbeginnende<br />

an. Hier können die nötigen Kompetenzen,<br />

welche für den Lehrbeginn im gewählten<br />

Beruf notwendig sind, aufgearbeitet werden.<br />

Die Kurse leiten je eine Lehrperson der Sekundarstufe<br />

I und eine der GIB Thun, welche im entsprechenden<br />

Beruf unterrichtet.<br />

Den Schritt in die neue dreijährige Ausbildung im<br />

Coiffeurgewerbe gemäss neuer BIVO (Bildungsverordnung)<br />

haben viele ältere Ausbildnerinnen<br />

und Ausbildner nicht mehr mitmachen wollen<br />

und bieten keinen Ausbildungsplatz mehr an.<br />

Das führt dazu, dass wir um die Parallelklasse<br />

bangen müssen. Bei den Logistikern (ehemals Logistikassistenten)<br />

steigt die Anzahl der Lehrverhältnisse<br />

immer noch an. Diesen Sommer bemerken<br />

wir erste Anzeichen der Abnahme bei den<br />

Lehrverhältnissen im Bäckereigewerbe und bei<br />

den Hotel-/Gastroberufen. Die demographische<br />

Entwicklung der Schülerzahlen zeigt an, dass jedes<br />

Jahr bis 2015 ein Rückgang zu erwarten ist.<br />

Ueli Brügger, Vorsteher<br />

ulrich.bruegger@gibthun.ch<br />

Lehrberuf/Lehrdauer Kollegium Fachausschuss<br />

Anzahl Lernende<br />

Bäcker/in Konditor/in BK René Fäh, Kurt Oswald Hans-Jörg Jenni, AN<br />

3 Lehrjahre ABU Martin Christen, Roman Gimmel, Michael Jaggi Peter Linder, Gwatt, AG<br />

110 Lernende T+S Martin Christen, Barbara Monti di Sopra, Hans Ruef Markus Mohler, Unterseen<br />

Martin Rupp, Thun<br />

Coiffeuse/Coiffeur BK Andrea Gasser, Eva Schneider, Evelyn Siegenthaler Max Berger, Heimberg, AG<br />

3 Lehrjahre ABU Markus Wenger Irène Moser, Beatenberg, AG<br />

91 Lernende T+S Jürg Künzler, Barbara Monti di Sopra Urs Munzinger, Interlaken, AG<br />

Erika Wyss, Wilderswil, AG<br />

Informatiker/in BK Patrick Ackermann, Susanne Annen, kein Fachausschuss<br />

4 Lehrjahre Gino Colombo, Ursula Kälin, Jürg Schwander,<br />

71 Lernende Andreas Stämpfli, Thomas Stucki, Bruno Zingg<br />

ABU Markus Binggeli, Stefan von Niederhäusern<br />

T+S Markus Binggeli, Martin Christen<br />

Koch/Köchin BK Hansueli Käch, Martin Karolyi, Silvio Ludwig, Fachausschuss Gastgewerbe<br />

3 Lehrjahre Andy Wiedmer Berner Oberland<br />

102 Lernende ABU Jürg Künzler, Sibylle Michel, Hans Ruef<br />

T+S Jürg Künzler, Hans Ruef<br />

Küchenangestellte/r BK Hansueli Käch, Martin Karolyi kein Fachausschuss<br />

2 Lehrjahre ABU Susanna Thierstein, Sabine Wüthrich<br />

22 Lernende T+S Martin Christen<br />