Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg

Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg

Hitler meets Rötenbach - im Landkreis Ravensburg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

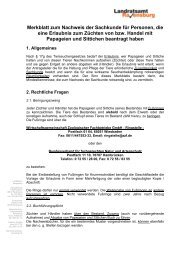

Deckengemälde in der Pfarrkirche von <strong>Rötenbach</strong>, Gemeinde Wolfegg.<br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

46

<strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />

Von Michael Barczyk<br />

In der Pfarrkirche St. Jakobus<br />

von <strong>Rötenbach</strong> (Gemeinde Wolf -<br />

egg) sind auf einem Deckengemälde,<br />

das der Wangener<br />

Maler August Braun 1944 –<br />

noch während des letzten Krieges<br />

also – gemalt hat, offensichtlich<br />

Adolf <strong>Hitler</strong> und<br />

Winston Churchill dargestellt.<br />

Im folgenden Artikel werden<br />

Entdeckung und Hintergründe<br />

geschildert.<br />

Eine Entdeckung<br />

Halt in <strong>Rötenbach</strong> bei Wolfegg. Auf einer Velotour durch Oberschwaben<br />

besuchten wir die dortige Pfarrkirche St. Jakobus. Da<br />

ruft meine Frau: ,,Da oben ist der <strong>Hitler</strong> abgebildet!“ Ich: ,,Das<br />

kann gar nicht sein!“ Auf dem Deckengemälde des Schiffs konnte<br />

ich aber <strong>im</strong>merhin Churchill ausmachen (Abb. 1).<br />

Neugierig geworden blätterte ich die greifbare Literatur durch:<br />

Nichts, gar nichts stand in den „Klassikern“ von P. Gebhard Spahr<br />

(„Oberschwäbische Barockstraße“) und Alfons Kasper („Kunstwanderungen“)<br />

darüber, auch nicht <strong>im</strong> „Schahl“ („Kunstbrevier“) oder<br />

begreiflicherweise in den „Kunstdenkmälern“.<br />

Der Kirchenführer „200 Jahre St. Jakobus <strong>Rötenbach</strong>“ (1985)<br />

sprach lediglich von „modernen Atheisten, Interessenlosen und<br />

Genußmenschen“, die Festschrift „Altarweihe am 19. März 2000“<br />

erhärtete aber den Verdacht meiner Frau. Unter der Abbildung<br />

„Deckenfresko von August Braun 1943“ steht: „Ausschnitt mit<br />

<strong>Hitler</strong> und Churchill als Feinde des Kreuzes“. Auch der „Kleine<br />

Führer durch die Pfarrkirche St. Jakobus <strong>Rötenbach</strong>“ (2000) führt<br />

<strong>Hitler</strong> als „Lästerer“ an: „Unverkennbar, mit Brille etwas verfremdet,<br />

Adolf <strong>Hitler</strong> mit Winston Churchill.“ Also war die Vermutung<br />

ein Volltreffer, der später durch Pfarrer Otto Schmid und<br />

Altbürgermeister Manfred Konnes bestätigt worden ist.<br />

Um es zu betonen: In den Artikeln <strong>im</strong> Rheinischen Merkur (26.<br />

Juli 2007), der Süd westpresse Ulm (27. Juni 2007) und in der Ausstrahlung<br />

<strong>im</strong> Fernsehen (S 3, 27. Juni 2007) haben wir also nicht<br />

als Erste <strong>Hitler</strong> identifiziert, sondern sein Konterfei an dieser Stelle<br />

als „Zeichen des passiven Widerstands“ definiert. Diese<br />

Interpre tation hat<br />

in den Flyern<br />

„Zwischen H<strong>im</strong>mel<br />

und Hölle“<br />

und „<strong>Hitler</strong> in<br />

<strong>Rötenbach</strong>“ ihren<br />

Niederschlag gefunden.<br />

1<br />

Abb. 2 Georg Rösch, Boschers, Privatbesitz.<br />

Freunde und<br />

Feinde der Kirche<br />

– die Ikonografie<br />

Jedes noch so<br />

schöne Deckengemälde<br />

in unserenoberschwäbischen<br />

Barockkir-<br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

47

chen muss eine „message“, also eine Botschaft<br />

an die Gläubigen vermitteln können.<br />

Dies n<strong>im</strong>mt <strong>im</strong> Deckenfresko der Pfarrkirche<br />

<strong>Rötenbach</strong> besonders klare Konturen an.<br />

Man ist schon einigermaßen erstaunt, wenn<br />

man die Kirche ahnungslos betritt und mit<br />

diesem Deckengemälde konfrontiert wird.<br />

Die Ikonografie, das Bildprogramm, leitet<br />

sich vom Bibelspruch des ersten Korintherbriefs<br />

her (1 Kor 1, 18): „Denn das Wort vom<br />

Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen,<br />

eine Torheit; uns aber, die wir gerettet werden,<br />

ist es eine Kraft Gottes.”<br />

Entstehung des Deckengemäldes<br />

Die Umsetzung dieser Worte ins Bild verdanken<br />

wir laut Signatur 1944 dem Wangener<br />

Maler August Braun. Dabei handelt es sich<br />

um eine Stiftung des Ehepaars Friedrich und<br />

Anna Rösch aus Boschers, die das Bild in Erinnerung<br />

an ihren am 26. Dezember 1942 in<br />

Russland gefallenen einzigen Sohn Georg<br />

(Abb. 2) in Auftrag gegeben hatten. 4000<br />

Reichsmark hat Braun als Honorar erhalten.<br />

Das war damals viel Geld, wenn man bedenkt,<br />

dass der Stunden lohn eines Industriearbeiters<br />

bei 0,81 Reichsmark lag.<br />

Braun hat <strong>im</strong> Sommer 1944 einen Monat lang<br />

in <strong>Rötenbach</strong> gemalt; gewohnt hat er solange<br />

<strong>im</strong> Pfarrhaus bei Pfarrer Hagenmayer. Die<br />

Pfarrchronik begnügt sich in der Deutung mit<br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

48<br />

allgemeinen Ausdrücken, auf dem Bild seien<br />

„Genussmenschen, Interessenlose, moderne<br />

Atheisten und ein Ball“ abgebildet. Genauer<br />

bezeichnet werden nur Kaiphas, Judas und<br />

die Pharisäer. Kein Wunder, man schreibt das<br />

Jahr 1944. Aber auch nach dem Zweiten<br />

Weltkrieg taucht nirgendwo eine detaillierte<br />

Bezeichnung auf. Die sibyllinischen Angaben<br />

wirken aber fort, zum Beispiel auf einem<br />

Kommunionbildchen von 1969 und in dem<br />

erwähnten Kirchenführer von 1985.<br />

Das Konzept der Ikonografie<br />

Das biblische Motto ist also der Schlüssel zur<br />

Interpretation des Bildes: Den Gerechten, beginnend<br />

links mit dem hl. Georg, stehen<br />

rechts die Feinde des Kreuzes gegenüber, die<br />

letztendlich auch für den sinnlosen „Helden -<br />

tod“ des Georg Rösch verantwortlich waren.<br />

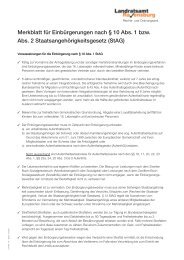

Das Deckenfresko ist durch den streng vertikal<br />

gemalten „Gnadenstuhl“ (Gottvater, der<br />

Heilige Geist und Jesus Christus) in zwei Hälften<br />

geteilt (Abb. 3). Vom Hochaltar aus gesehen,<br />

befinden sich die Geretteten rechts, also<br />

auf der „guten Seite“, links die Verdammten.<br />

In der christlichen Kunst ist diese Einteilung<br />

üblich: rechts das Gute, links das Böse. Man<br />

denke hierbei nur an die vielen Bilder des<br />

Jüngsten Gerichts aus dem Mittelalter.<br />

Diese Wertung wird auch in der Struktur<br />

deutlich: Die Gruppen der von uns aus links<br />

Abb. 3 Vom Hochaltar aus befinden sich die Geretteten rechts, also auf der „guten Seite“, links die Verdammten.

stehenden „Freunde“ ragen in einem Halbkreis<br />

konvex in die Bildmitte hinein, die<br />

Gruppen der „Feinde“ aber konkav heraus.<br />

Dies schafft eine Dynamik des Bildes, zumal<br />

die einzelnen konträren Gruppen, einmal<br />

in M<strong>im</strong>ik und Gestik Richtung Kreuz orientiert,<br />

das andere Mal aber abweisend dar -<br />

gestellt sind.<br />

Die Freunde des Kreuzes<br />

Links oben befinden sich die Bauernheilige<br />

Notburga, ein Bischof (oft als der Rottenburger<br />

Bekennerbischof Johann Baptist Sproll<br />

identifiziert, der von den Nazis nach Krumbach<br />

in Bayern ins Exil geschickt worden<br />

war) und der hl. Georg, der Drachentöter, hier<br />

als der Namenspatron und mit viel Fantasie<br />

das Konterfei des Georg Rösch aus Boschers<br />

zeigend. Als Bindeglied zur nächsten Heiligengruppe<br />

steht eine Kleinfamilie, die uns<br />

den Rücken zuwendet. Wie schön wäre es gewesen,<br />

hierin die Stifterfamilie zu erkennen,<br />

wie bei August Braun sonst üblich. Haben<br />

sich Friedrich und Anna Rösch aus Bescheidenheit<br />

dagegen gewehrt? Den zeitgenössischen<br />

Bezug findet man zum Beispiel sehr<br />

ausgeprägt in Eriskirch 2 oder auf Schloss Zeil.<br />

Darunter sieht man von links nach rechts<br />

die selige Gute Beth von Reute (Bad Waldsee),<br />

eine der letzten Mystikerinnen des Mittelalters.<br />

Rechts daneben eine „Barmherzige<br />

Schwester vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal“,<br />

so die offizielle Bezeichnung<br />

der Vinzentinerinnen, die in Oberschwaben<br />

segensreich gewirkt haben und wirken. Die<br />

Zuschreibung den Kirchenführern als „Ludovica<br />

de Marillac“ ist nicht haltbar, da diese<br />

Heilige ikonographisch ausschließlich <strong>im</strong><br />

schwarzen Habit mit Witwenschleier dargestellt<br />

wird. 3 Der hl. Franziskus folgt mit der<br />

hl. Theresia vom Kinde Jesu, einer Lieblingsheiligen<br />

des 19. und beginnenden 20. Jhs.<br />

Darunter St. Jakobus, der Kirchenpatron, der<br />

seinen Blick als einziger auf das Kirchenvolk<br />

richtet, dann der Apostel Paulus, Papst Sylvester,<br />

der Nebenpatron der Kirche, darunter<br />

der Evangelist Johannes – ausnahmsweise<br />

nicht <strong>im</strong> grünen Gewand – und der Apostel<br />

Petrus mit seinen Schlüsseln als Stellvertreter<br />

Christi und erster Papst. Alle Heiligen<br />

haben irgendeinen regionalen Bezug. Der hl.<br />

Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

49<br />

Abb. 4 Die Seite der „Feinde des Kreuzes“.<br />

Paulus trägt das Antlitz des Malers. Er hat<br />

voller Wut entschlossen seine Hände um den<br />

Schwertknauf geklammert. Bereit zum<br />

Kampf. Das führt uns zur Frage, wer A.<br />

Braun eigentlich gewesen ist.<br />

August Brauns Lebensstationen<br />

Als jüngstes von 13 Kindern des künstlerisch<br />

begabten Wangener Arztes Dr. Josef Braun<br />

wird August am 16. Mai 1876 geboren. Nach<br />

dem Abitur studiert er in München an der<br />

Kunstakademie. Dort pflegt er den Kontakt<br />

mit Prof. Gebhard Fugel und dem Maler Carl<br />

Caspar. Sie verkehren mit ihren Malerkollegen<br />

Hermann Anton Bantle, Franz Martin<br />

und dem Restaurator Baur am so genannten<br />

Schwabenstammtisch. A. Pfeffer aus Rottenburg,<br />

ein weiterer Stammtischler, erinnert<br />

sich: „Während wir anderen redeten, schwieg<br />

Braun und während wir tranken, blieb er ein

Asket. Seichte Unterhaltung lag ihm nicht,<br />

aber wenn er einem armen Droschkengaul<br />

ein gutes Wort geben konnte, tat er es ... Im<br />

Hofgarten liebten ihn die Vögel und Tauben,<br />

und am Trefflerstammtisch liebten ihn die<br />

Menschen. Denn August Braun trug kein<br />

Falsch in der Brust, war weder ein Streber<br />

noch ein Nörgler, nur grundernst in allen<br />

Dingen.“ 4<br />

1898 unterbricht Braun sein Studium für einen<br />

mehrmonatigen Leipzig-Aufenthalt und<br />

begibt sich danach 1899 nach Paris, um sich<br />

in der Kunstmetropole weiter zu bilden und<br />

seinen eigenen Stil zu finden. Wieder in<br />

München, wird er Schüler von Prof. Heinrich<br />

von Zügel, bei dem er große Meisterschaft in<br />

der Tiermalerei erlangt. Nach dem Studium,<br />

von 1908 bis 1914, ist er freischaffender<br />

Künstler, illustriert mehrere Bücher und<br />

lithografiert bekannte Sehenswürdigkeiten in<br />

München. He<strong>im</strong>gekehrt aus dem Ersten<br />

Weltkrieg, zieht er 1918 endgültig in seine<br />

He<strong>im</strong>atstadt um, wo er erst bei seinem Bruder<br />

Carl, später be<strong>im</strong> Neffen Josef lebt. Dort<br />

wendet er sich verstärkt religiösen Themen<br />

zu. Ab 1922 arbeitet er in Oberschwaben und<br />

<strong>im</strong> Allgäu als Kirchenmaler. Insgesamt hat er<br />

knapp 50 kirchliche und auch weltliche Gebäude<br />

aus- und angemalt. Dabei gelingt es<br />

ihm einerseits, das Wesentliche der Barockmalerei<br />

zu verinnerlichen, andererseits einen<br />

eigenen Duktus zu verwirklichen, der von<br />

Fugel und der Neuen Sachlichkeit – man<br />

denke an Otto Dix – beeinflusst ist. So charakterisiert<br />

ihn der zeitgenössische Wangener<br />

Oberstudienrat Dr. Franz Nassal als den<br />

„bes ten Barockmaler unserer Zeit“. 5 Anzumerken<br />

ist, dass Braun stets bescheiden und<br />

unpolitisch gelebt und dementsprechend keiner<br />

Partei angehört hat. Sein erster Weg führte<br />

ihn morgens stets zur Frühmesse. Kurz<br />

vor seinem 80. Geburtstag stirbt August<br />

Braun am 8. April 1956, inzwischen Ehrenbürger<br />

von Wangen. Begraben liegt er <strong>im</strong> Familiengrab<br />

auf dem Wangener Friedhof.<br />

Die Feinde des Kreuzes<br />

Die rechte Seite des Deckengemäldes wird<br />

von den Feinden des Kreuzes beherrscht<br />

(Abb. 4 u. 5). Dies ist ein Zeugnis des bekennenden<br />

Katholiken Braun für die zeitgenössi-<br />

Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

50<br />

Abb. 4 An dieser Stelle folgt die BU.<br />

sche Geisteshaltung, ein seltenes Zeugnis für<br />

passiven Widerstand gegen <strong>Hitler</strong> und den<br />

National sozialismus. Und dies <strong>im</strong> Jahre<br />

1944, in dem der für die Nazis verlorene<br />

Krieg erneut eskalierte und tausende Blut -<br />

opfer forderte. Oben stehen die „Bonzen“,<br />

die Unternehmer, die Kriegsgewinnler <strong>im</strong><br />

schwarzen Anzug, <strong>im</strong> Frack, <strong>im</strong> Abendkleid,<br />

Champagnergläser haltend. Ein kleiner Teufel<br />

versucht bereits, einen Kapitalisten an<br />

den Frackschößen in den Höllenschlund zu<br />

ziehen. Unter diesen sehen wir einen mit<br />

Zwicker leicht verfremdeten Adolf <strong>Hitler</strong><br />

und Sir Winston Chur chill, dahinter einen<br />

Zeitung lesenden jüdischen Intellektuellen,<br />

wie die hebräischen Buchstaben dies vermuten<br />

lassen. <strong>Hitler</strong> als Urheber allen Unglücks<br />

braucht nicht näher erläutert zu werden.<br />

Und Churchill? Wäre nicht Stalin angebrachter?<br />

Dennoch: Versetzen wir uns in die Jahre<br />

1943/1944! Auf Churchills Initiative hin<br />

kam es Anfang des Jahres 1943 zur Friedenskonferenz<br />

der Anti-<strong>Hitler</strong>-Koalition in Casablanca.<br />

Dort wurde „the unconditional sur-

ender“ (die bedingungslose Kapitulation)<br />

Deutschlands beschlossen, wenige Monate<br />

später die Invasion in Frankreich. Die totale<br />

Bombardierung deutscher Städte sollte konsequent<br />

durchgeführt werden.<br />

Unter <strong>Hitler</strong> und Churchill sieht man zwei<br />

Arbeiter, Proletarier, die den Sozialismus-<br />

Kommunismus repräsentieren sollen, wieder<br />

darunter die biblische Gruppe mit Judas und<br />

seinen 30 Silberlingen, diskutierende Juden<br />

(Pharisäer) und den Hohen Priester Kaiphas,<br />

denen zur Last gelegt wird, Jesus ans Kreuz<br />

auszuliefern.<br />

Bleibt die Frage, wieso das alles ohne Auf -<br />

sehen zu erregen über die Bühne gehen<br />

konnte? Die Pfarrchronik hütet sich wohlweislich,<br />

eine Interpretation zu liefern, und<br />

die damaligen Zeitungen berichten nicht<br />

über das <strong>Rötenbach</strong>er Deckenfresko. Aber<br />

die <strong>Rötenbach</strong>er Gläubigen haben es jeden<br />

Sonntag sehen können. Haben sie die Tragweite<br />

der Aussage deuten können?<br />

Anmerkungen zur Rezeptionsgeschichte<br />

Von Pfarrer Otto Schmid und auch von Altbürgermeister<br />

Manfred Konnes wurde die<br />

umstrittene Person als Adolf <strong>Hitler</strong> gedeutet.<br />

Dies hat seinen Niederschlag nur in der lokalen<br />

Literatur gefunden. Und in der Tat passt<br />

nur <strong>Hitler</strong> in den Kontext und die Auslegung<br />

der Ikonografie. Tatsächlich haben aber<br />

Braun selbst und der damalige Pfarrer Hagenmayer<br />

die Identität mit <strong>Hitler</strong> nie offen gelegt.<br />

Auch bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde<br />

von Wangen 1946 an den Künstler<br />

war das kein Thema.<br />

Völlig unklar ist die Meinung der <strong>Rötenbach</strong>er<br />

Gläubigen. Standardfrage: „Wissen Sie,<br />

dass <strong>Hitler</strong> in der Kirche abgebildet ist?“<br />

Anmerkungen<br />

1 Beide können bei der Wolfegg lnformation, Röten -<br />

bacher Str. 13, 88364 Wolfegg, bestellt werden.<br />

2 Carmen Witt-Schnäcker: Malereien von August und<br />

Josef Braun in der Kath. Pfarrkirche in Eriskirch am<br />

Bodensee, in: Denkmalpflege in Baden-Württemberg<br />

(2007) H. 2, S. 116–121.<br />

3 Freundliche Mitteilung von Sr. Dr. Margarita Beitl,<br />

Kloster Untermarchtal, vom 30. August 2007.<br />

4 Argenbote (Wangen) vom 4. September 1930: Die<br />

erneuerte Kirche von Arnach. Freundliche Mitteilung<br />

von Dr. Rainer Jensch, Stadtarchiv Wangen, vom<br />

10. September 2007.<br />

Michael Barczyk – <strong>Hitler</strong> <strong>meets</strong> <strong>Rötenbach</strong><br />

Standardantwort: „Hoi, moinet sie, der mit<br />

dem Bärtle? Kennt’ sei!“ Seit Publizierung<br />

der Zeitungsartikel und Flyer schlagen die<br />

Wellen hoch. Der eine: „Das ist eindeutig der<br />

H<strong>im</strong>mler!“ Und der andere: „Das kann nur<br />

der Chamberlain sein.“ Und verallgemeinernd:<br />

„Auf der rechten Seite sieht man<br />

Kaufleute.“ Schön und gut. Wer aber passt<br />

nun wirklich in das Raster der Ikonografie?<br />

Hintergründe<br />

Im Oberland 2008, Heft 2<br />

51<br />

Vernetzen wir einmal den „<strong>Hitler</strong>typus <strong>Rötenbach</strong>“.<br />

Josef Karl Huber (1902–1996) 6 gestaltete<br />

1940 in der Peter-und-Pauls-Kirche<br />

zu Weil der Stadt ein Christusfenster. „In der<br />

Versucherszene hat er dem Satan die Gesichtszüge<br />

Adolf <strong>Hitler</strong>s gegeben ... 1941<br />

wurde Huber zum Kriegsdienst eingezogen.“<br />

Und in den 20er-Jahren hat Peter Hecker in<br />

St. Mechtern in Köln-Ehrenfeld ein Fresko<br />

gemalt, das stark an <strong>Rötenbach</strong> erinnert:<br />

„Die Verworfenen aber, die sich den heiligen<br />

Worten verschließen, sammeln sich <strong>im</strong> oberen<br />

Teil des Bildes, fahren <strong>im</strong> Auto vor einer<br />

Bar vor, in der Teufelchen servieren, sind<br />

Elegants mit Monokel und leichtsinnige<br />

Mädchen. Entsprechend der thematischen<br />

Mehrschichtigkeit des Bildes (Vertrauen,<br />

Gleichgültigkeit, Abwendung) folgte Hecker<br />

den Kompositionsprinzipien barocker Wandbilder.“<br />

7<br />

Zum Schluss möchte ich eine Interpretation<br />

nicht vorenthalten, die besagt, August Braun<br />

habe dem „braunen Sumpf” ein Paradigma<br />

göttlicher Gerechtigkeit vorhalten wollen.<br />

Bei H. Dekan C. Blessing, Pfarrer von <strong>Rötenbach</strong>, und<br />

den Drs. W. und M. Braun, Wangen, bedanke ich mich<br />

für ihr großes Interesse.<br />

5 Maria Braun: August Braun. 1876 bis 1956. Ein<br />

Wangener Maler. Wangen 1996.<br />

6 Franz X. Schmid: Bischof Sproll und die Kunst,<br />

Lindenberg: Fink 2004, S. 22 f.<br />

7 Adam C. Oellers: Übergänge, Alfter 1993, S. 135 f.<br />

Bildnachweis<br />

Sämtliche Abbildungen vom Stadtarchiv Bad Waldsee.<br />

S. XX Franz X. Schmid. Mit freundlicher Genehmigung<br />

des Kunstverlags Josef Fink, Lindenberg.