E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV

E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV

E-Mail Dokumentvorlage - Verein Ostthüringer Ornithologen Greiz eV

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

ORNITHOLOGISCHE BERICHTE<br />

AUS DEM MITTLEREN ELSTERTAL<br />

Im Auftrag des<br />

<strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

herausgegeben von<br />

JOSEF LUMPE<br />

3. Band, 2. Heft, März 2011<br />

Teil 1<br />

ISSN 1866-4539

ORNITHOLOGISCHE BERICHTE<br />

AUS DEM MITTLEREN ELSTERTAL<br />

Im Auftrag des<br />

<strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

herausgegeben von<br />

JOSEF LUMPE<br />

3. Band, 2. Heft, März 2011<br />

Teil 2<br />

ISSN 1866-4539

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal<br />

Verlagsrechte beim <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. (VOOG)<br />

Erscheinungsort: <strong>Greiz</strong><br />

Heft 2, Band 3, März 2011<br />

Teil 1, Nonpasseriformes<br />

Herausgeber und Schriftleiter im Auftrag des VOOG:<br />

Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />

Redaktionelle Bearbeitung:<br />

Dipl.-Ing. Klaus Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg<br />

(Tel.: 0 36 60 2 / 3 58 61; e-mail: lieder-ornis@gitta-regner.de)<br />

<strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

1952 – Gründung als Fachgruppe Ornithologie<br />

1993 – <strong>Verein</strong>sgründung<br />

Geschäftsstelle ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden<br />

Bankverbindung: Sparkasse Gera-<strong>Greiz</strong>, Konto-Nr.: 620 130, BLZ: 830 500 00<br />

Mitgliedsbeitrag: 15,00 €/Jahr<br />

Homepage: www.ornithologen-greiz.de<br />

Vorstand<br />

1. Vorsitzender:<br />

Dipl.-Fachlehrer Wolfgang Frühauf, An der Eichleite 28, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 67 46 40; e-mail: verein@ornithologen-greiz.de)<br />

2. Vorsitzender und Schatzmeister:<br />

Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />

Herstellung und Gestaltung<br />

Druck: VOOG – Computerdruck<br />

Bindung: VOOG – Thermo – Bindung<br />

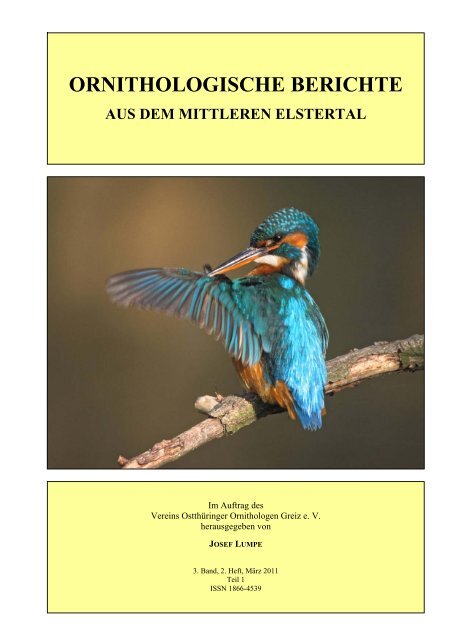

Titelfoto: Torsten Pröhl, Eisvogel – Vogel des Jahres 2009<br />

ISSN 1866-4539

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal<br />

Verlagsrechte beim <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. (VOOG)<br />

Erscheinungsort: <strong>Greiz</strong><br />

Heft 2, Band 3, März 2011<br />

Teil 2, Passeriformes<br />

Herausgeber und Schriftleiter im Auftrag des VOOG:<br />

Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />

Redaktionelle Bearbeitung:<br />

Dipl.-Ing. Klaus Lieder, Gessentalweg 3, 07580 Ronneburg<br />

(Tel.: 0 36 60 2 / 3 58 61; e-mail: lieder-ornis@gitta-regner.de)<br />

<strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

1952 – Gründung als Fachgruppe Ornithologie<br />

1993 – <strong>Verein</strong>sgründung<br />

Geschäftsstelle ist der Wohnsitz des 1. Vorsitzenden<br />

Bankverbindung: Sparkasse Gera-<strong>Greiz</strong>, Konto-Nr.: 620 130, BLZ: 830 500 00<br />

Mitgliedsbeitrag: 15,00 €/Jahr<br />

Homepage: www.ornithologen-greiz.de<br />

Vorstand<br />

1. Vorsitzender:<br />

Dipl.-Fachlehrer Wolfgang Frühauf, An der Eichleite 28, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 67 46 40; e-mail: verein@ornithologen-greiz.de)<br />

2. Vorsitzender und Schatzmeister:<br />

Dipl.-Ing. Josef Lumpe, Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

(Tel.: 0 36 61 / 4 27 69; e-mail: joseflumpe@yahoo.de)<br />

Herstellung und Gestaltung<br />

Druck: VOOG – Computerdruck<br />

Bindung: VOOG – Thermo – Bindung<br />

Titelfoto: Torsten Pröhl, Eisvogel – Vogel des Jahres 2009<br />

ISSN 1866-4539

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Ornithologische Elstertal 3, Berichte 94 – 156 aus (Teil dem 1) mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

März 2011<br />

Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten<br />

im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera<br />

Eine Bilanz nach 200 Jahren ornithologischer Forschung<br />

TEIL 1<br />

NONPASSERIFORMES – NICHTSPERLINGSVÖGEL<br />

KLAUS LIEDER* & JOSEF LUMPE**<br />

Mit 40 Abbildungen, 13 Verbreitungskarten, 2 Karten zu Brutgewässern, 1 Karte zu Brutorten, 1 Übersichtskarte<br />

Einleitung 95<br />

Definitionen und Abkürzungen 96<br />

Übersichtskarte 97<br />

Brutvogelarten 98<br />

Index der deutschen Vogelnamen 156<br />

* Dipl.-Ing. K. Lieder, Gessentalweg K. Lieder & 3, J. Lumpe: 07580 Ronneburg, Zur Bestandsentwicklung ** Dipl.-Ing. J. Lumpe, von Brutvogelarten Dr.-Otto-Nuschke-Straße 18, 07973 <strong>Greiz</strong><br />

94

Einleitung<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Zum Umfang der Arbeit<br />

In einer ersten Arbeit zu den Brutvögeln des Landkreises <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera (LIEDER & LUMPE 2010)<br />

wurden alle Arten der Roten Liste Thüringens (WIESNER 2001) behandelt. Mit der folgenden Niederschrift<br />

(Teil 1 und Teil 2) sollen auch die restlichen Brutvögel bearbeitet werden, die auf dem Gebiet des Landkreises<br />

<strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera gebrütet haben bzw. noch brüten oder für die begründeter Brutverdacht bestand.<br />

Damit schließt sich eine noch vorhandene Lücke. Besonders hingewiesen wird auf die Rote Liste der<br />

Brutvögel Deutschlands 2007, auf Vogelarten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie, auf streng geschützte<br />

Arten gemäß BNatSchG, auf die „Prioritären Arten für den Vogelschutz in Deutschland“ (aktualisierte<br />

Liste 2009) und auf den Status für den Landkreis <strong>Greiz</strong> und die Stadt Gera. In einigen Fällen sind Verbreitungskarten<br />

zu Brutgewässern, Brutorten oder der geschätzten Häufigkeit auf der Basis der TK 25 angefügt.<br />

Es wird in vielen Artkapiteln Bezug genommen auf die Ergebnisse der Kartierung zum ADEBAR-Projekt<br />

2005 bis 2009 im Landkreis <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera.<br />

Danksagung<br />

Allen Mitgliedern des <strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V. und weiteren Naturfreunden, die uns ihr<br />

Datenmaterial zur Verfügung gestellt haben, sei hiermit herzlich gedankt. Unser Dank gilt besonders FRANK<br />

LEO und TORSTEN PRÖHL (Bildagentur fokus-natur.de), STEFAN OTT, SÖNKE MORSCH, HOLGER DUTY und GERD<br />

ROSSEN (Bildagentur Fotonatur.de), ECKHARD LIETZOW (Bildagentur lietzow-naturfotografie.de), BILL DRAKER<br />

(Imagebroker/Avenue Images) sowie SILVIO HEIDLER für die Bereitstellung der Abbildungen. Der Thüringer<br />

Anstalt für Umwelt und Geologie Jena danken wir für das Kartenmaterial.<br />

Vorbemerkungen<br />

Die „Lokalen Gefährdungsfaktoren“ und „Lokalen Schutzmaßnahmen“ orientieren sich an den umfassenden<br />

Angaben bei BAUER, BEZZEL & FIEDLER (2005). Für jede Art wurde geprüft, ob die entsprechenden Faktoren<br />

bzw. Schutzmaßnahmen für unser Gebiet zutreffen bzw. anwendbar sind. Gebietsspezifische Besonderheiten<br />

wurden ergänzt.<br />

In den einzelnen Artkapiteln wird oftmals auf die von HUGO HILDEBRANDT hinterlassene „Ornis Thüringens“<br />

verwiesen, die in mehreren Teilen in den 1970er-Jahren herausgegeben wurde (HILDEBRANDT & SEMMLER<br />

1975, 1976 und 1978). HILDEBRANDT lebte von 1889 bis zu seinem Tod 1946 in Thüringen und hinterließ<br />

eine umfassende Avifauna des Landes. Seine eigenen Feststellungen wurden in den nachfolgenden Artbearbeitungen<br />

dem Zeitraum „1900 bis 1950“ zugeordnet. Die Beobachtungen von CHRISTIAN LUDWIG BREHM<br />

aus Renthendorf wurden ebenfalls in diese Arbeit einbezogen, da sein Beobachtungsgebiet „um<br />

Renthendorf“ auch Teile des Landkreises <strong>Greiz</strong> einbezog, auch wenn dies nicht ausdrücklich von ihm in den<br />

betreffenden Fällen so erwähnt wurde.<br />

Mit „Untersuchungsgebiet“ werden bis 1990 der Altkreis <strong>Greiz</strong>, der Altkreis Zeulenroda sowie der Altkreis<br />

Gera-Land und Gera-Stadt bzw. nach 1990 der heutige Landkreis <strong>Greiz</strong> und die Stadt Gera (endgültige Gebietsreform<br />

1994) bezeichnet. Beide Gebiete sind flächenmäßig identisch. Der Landkreis <strong>Greiz</strong> hat eine<br />

Größe von 834,52 km² und die kreisfreie Stadt Gera hat eine Größe von 151,93 km².<br />

Beobachtungen, die nur mit dem Namen des Beobachters und ohne Verweis auf eine Literaturstelle angegeben<br />

sind, stammen aus der Datenbank des <strong>Verein</strong>s <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

Aufgezählte Beobachternamen sind untereinander durch Kommas und von Literaturstellen durch Semikolons<br />

getrennt. Aufgezählte Literaturstellen sind untereinander ebenfalls durch Semikolons abgeteilt.<br />

Als im Untersuchungsgebiet ausgestorben gelten Vogelarten, von denen 15 Jahre und länger hier keine Ind.<br />

mehr gebrütet haben.<br />

Die kalendarische Gliederung des Textes in den Artkapiteln (Jahrhunderte oder kürzere Spannen) erfolgt<br />

angepasst an den Umfang der gefundenen Daten.<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 95

Definitionen und Abkürzungen<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Definitionen<br />

Für die einzelnen Vogelarten wurden die offiziellen Gefährdungskategorien angegeben, die folgendermaßen<br />

definiert sind:<br />

- Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen:<br />

Arten, deren dauerhaftes Vorkommen in Thüringen belegt ist, die in der Zwischenzeit aber mit Sicherheit<br />

oder großer Wahrscheinlichkeit erloschene sind.<br />

Diesen Arten muss bei Wiederauftreten in der Regel besonderer Schutz gewährt werden.<br />

- Vom Aussterben bedroht:<br />

In Thüringen von der Ausrottung oder dem Aussterben bedrohte Arten.<br />

Für diese Arten sind Schutzmaßnahmen in der Regel dringend notwendig. Das Überleben in Thüringen ist<br />

unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende<br />

Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen.<br />

- Stark gefährdet:<br />

Im nahezu gesamten Verbreitungsgebiet in Thüringen gefährdete Arten.<br />

Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />

Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />

Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre vom Aussterben bedroht sein werden.<br />

- Gefährdet:<br />

In großen Teilen des Verbreitungsgebietes in Thüringen gefährdete Arten.<br />

Wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und<br />

Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen, ist damit zu rechnen, dass die<br />

Arten innerhalb der nächsten zehn Jahre stark gefährdet sein werden.<br />

- Extrem selten:<br />

Seit jeher extrem seltene oder sehr lokal vorkommende Arten, für die kein merklicher Rückgang und keine<br />

aktuelle Gefährdung erkennbar sind.<br />

Die wenigen und kleinen Vorkommen in Thüringen können aber durch derzeit nicht absehbare menschliche<br />

Einwirkungen oder durch zufällige Ereignisse schlagartig ausgerottet oder erheblich dezimiert werden<br />

(FRITZLAR & WESTHUS 2001).<br />

Abkürzungen<br />

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz RNG Renaturierungsgebiet<br />

BNG Bundesnaturschutzgesetz RLD Rote Liste Deutschland<br />

BP Brutpaar, Brutpaare RLT Rote Liste Thüringen<br />

BV Brutvogel SOK Saale-Orla-Kreis<br />

FG Fachgruppe sic Tatsächlich so<br />

in litt. In Mitteilungen, Briefen TK Topographische Karte<br />

Ind. Individuum, Individuen UNB Untere Naturschutzbehörde<br />

KULAP Kulturlandschaftsprogramm vgl. Vergleiche<br />

Ms. Manuskript VOOG <strong>Verein</strong> <strong>Ostthüringer</strong> <strong>Ornithologen</strong> <strong>Greiz</strong> e. V.<br />

Mündl. Mündlich VSR Vogelschutzrichtlinie<br />

NSG Naturschutzgebiet VTO <strong>Verein</strong> Thüringer <strong>Ornithologen</strong> e. V.<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 96

Übersichtskarte<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera<br />

Auma<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Großaga<br />

Bad Köstritz Söllmnitz<br />

Kraftsdorf<br />

Gera<br />

Pölzig<br />

Großenstein<br />

Ronneburg<br />

Münchenbernsdorf Rückersdorf<br />

Niederpöllnitz<br />

Triebes<br />

Zeulenroda<br />

Weida<br />

Seelingstädt<br />

Teichwolframsdorf<br />

Hohenölsen<br />

Pöllwitz<br />

Bernsgrün<br />

Langenwetzendorf<br />

<strong>Greiz</strong><br />

Maßstab: 1 cm = 1,5 km<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 97

Brutvogelarten<br />

Höckerschwan, Cygnus olor (Gmel.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Höckerschwan<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Nachrichten aus dem 19. Jahrhundert sind spärlich und betreffen keine Brutvögel. Das auch zu dieser Zeit<br />

schon Parkschwäne in der Nähe herrschaftlicher Residenzen gehalten wurden, ist sehr wahrscheinlich.<br />

BREHM (1823 – 1824) schreibt von zahmen Schwänen in Deutschland, nennt aber keinen konkreten Ort.<br />

Nach einem Gemälde im benachbarten Schloss Blankenstein (Sachsen) zu urteilen, wurden dort schon vor<br />

200 Jahren Höckerschwäne angesiedelt. Eine Postkarte von 1896 zeigt Höckerschwäne auf dem Baderteich<br />

in Ronneburg.<br />

1900 bis 1950<br />

Nach einer Fotografie in der „Festschrift zu der Feier des 50jährigen Bestehens ‚<strong>Verein</strong> der Naturfreunde‘ zu<br />

<strong>Greiz</strong>“ vom 11. April 1926 zu urteilen, war der Höckerschwan in den 1920er-Jahren Brutvogel auf dem<br />

<strong>Greiz</strong>er Parksee.<br />

Ab 1950<br />

Nach starkem Bestandsrückgang, vor allem zwischen den Weltkriegen, wurden zur Rettung der Art 1953 die<br />

ersten halbzahmen Paare im <strong>Greiz</strong>er Park ausgesetzt und bis 1985 im Schwanenhaus überwintert (KRÜGER<br />

1989). Vor 1970 wurden auch Höckerschwäne auf dem Hirschteich in <strong>Greiz</strong>-Aubachtal gehalten, die ab 1970<br />

als freifliegendes Brutpaar auf dem benachbarten Schuttteich siedelten (LEO & LANGE 1981). Die seit 1972<br />

bei <strong>Greiz</strong>-Dölau brütenden Vögel dürften ebenfalls vom <strong>Greiz</strong>er Parksee oder vom Schuttteich <strong>Greiz</strong>-<br />

Aubachtal stammen. Seit 1976 brüten auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee in fast allen Jahren freifliegende Paare.<br />

Nach GÜNTHER (1969) wurden in den 1960er-Jahren zahme Schwäne in der Umgebung von Gera auf einigen<br />

Parkteichen gehalten. Von diesen Vögeln, die zunehmend verwilderten, dürften die Ansiedlungen 1970<br />

in Münchenbernsdorf (WOLF) und 1973 in Röpsen (BAUM) hervorgegangen sein. In den Jahren bis 1979<br />

wurden weitere 6 Brutplätze besiedelt (PETER 1984). Neben den verwilderten Parkschwänen aus unserer<br />

Region erfolgte auch eine Zuwanderung aus den mittleren Teilen Ostdeutschlands (SCHMIDT, SIEFKE &<br />

PÖRNER 1979) und aus anderen Teilen Thüringens. Nach LIEDER & LUMPE (2008) war der Höhepunkt der<br />

Bestandsentwicklung mit 15 BP im Jahre 2001 erreicht und ist seither stabil bis leicht rückläufig.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Verletzungen an Angelgewässer durch Angelhaken und Angelschnüre (Speicher Wittchendorf)<br />

- Gefährdungen durch Kältewintern und an Energiefreileitungen<br />

- Mangel an gewässernahen Grünlandflächen<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Einhaltung der Sorgfaltspflicht der Angler und Bergung gerissener Angelschnüre und Angelhaken<br />

- Vermeidung von gefährlichen Energiefreileitungsabschnitten (z.B. Frießnitzer See)<br />

- Erhalt von gewässernahen Grünlandflächen<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 98

Nilgans Alopochen aegyptiaca (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Nilgans<br />

Foto: S. Heidler<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

21. Jahrhundert<br />

Im Zuge der allgemeinen Ausbreitung der Nilgans wurde Anfang des 21. Jahrhunderts auch das Untersuchungsgebiet<br />

erreicht. Nach LUMPE (2009 a) konnte hier das erste freifliegende Individuum am 01. Mai 2001<br />

im RNG Culmitzsch beobachtet werden (JAKOB). Danach mehrte sich das Auftreten von Nilgänsen mit einer<br />

raschen Zunahme ab 2007. Die bisher größten Konzentrationen wurde mit 6 Ind. am 24. Juni 2007 (LANGE)<br />

und mit 8 Ind. am 15. Juli 2007 (JAKOB; LUMPE, LANGE & LIEDER 2008), jeweils im RNG Culmitzsch festgestellt.<br />

Weitere je 6 Ind. befanden sich am 17. November 2007 am Speicher Wittchendorf (MÜLLER) und am<br />

05. Dezember 2007 am Speicher Schöna (LIEDER). 17 Ind. wurden am 30. März 2008 im RNG Gessenhalde<br />

bei Kauern (HOFFMANN) und 12 Ind. am 24. März 2008 am Frießnitzer See (KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER)<br />

beobachtet. An weiteren größeren und kleineren Stand- sowie Fließgewässern im Untersuchungsgebiet, wie<br />

Weiderteich, Burkersdorfer Feldteich, <strong>Greiz</strong>er Park, Speicher Pohlen, Speicher Baldenhain, Raitzhainer Teiche,<br />

Teiche bei Bernsgrün, Teichgebiet bei Muntscha/Zickra, Talsperren Hohenleuben, Zeulenroda, Weida<br />

sowie Auma und Weiße Elster, können mittlerweile Nilgänse angetroffen werden. LUMPE (2009 a) schreibt:<br />

„Die erste Brut im Landkreis <strong>Greiz</strong> mit 6 Jungvögeln wurde 2006 am Speicher Wittchendorf registriert<br />

(A. GROH, J. LUMPE). 2007 waren es bereits zwei Bruten mit 5 bzw. 3 Jungvögeln, wiederum am Speicher<br />

Wittchendorf (A. GROH, L. NOLL) und am Speicher Schöna (K. HARTWIG). Zu drei Bruten kam es 2008 mit 8,<br />

nochmals 8 und 5 Jungvögeln, erneut am Speicher Wittchendorf (L. MÜLLER), an einem Haldenteich zwischen<br />

Kauern und Rußdorf (D. HÖSELBARTH) sowie im Culmitzscher Renaturierungsgebiet der Wismut<br />

GmbH bei Zwirtzschen (R. JAKOB, H. LANGE u. a.).“ Nach LUMPE & LIEDER (2010) siedelten 2009 ein bis zwei<br />

BP im Bereich Hilbersdorf/Kauern/Ronneburg. Aufgrund des starken Wanderverhaltens der Nilgansfamilien<br />

konnten Beobachtungen im FND „Teich bei Kauern“ (KINAST), an Rückhaltebecken in der „Neuen Landschaft“<br />

Ronneburg (HOFFMANN, HÖSELBARTH) und an einem Auffangbecken der ehemaligen Halde Kauern/Hilbersdorf<br />

(HÖSELBARTH) nicht genau abgegrenzt werden. Ein weiteres BP wurde 2009 im RNG „Finkenbach“<br />

bei Friedmannsdorf festgestellt (LANGE, LUMPE). Aus dem Jahr 2010 sind 6 Bruten bekannt geworden:<br />

Weiderteich bei Niederpöllnitz, FND „Finkenbach“ bei Friedmannsdorf, RNG Culmitzsch, Teiche 1,5 km<br />

SW Wöhlsdorf, FND „Teich bei Kauern“, RNG „Gessenhalde“ bei Kauern (Datenbank VOOG).<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Derzeit ist keine Gefährdung erkennbar<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 99

Brautente, Aix spona (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Gefangenschaftsflüchtling<br />

Brautente<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

20./21. Jahrhundert<br />

Erstmals konnte die Brautente verwildert brütend angetroffen werden. Am 04. Juli 1999 führte am Speicher<br />

Krölpa ein ♀ sieben Jungvögel. Von diesen waren am 17. Juli noch fünf übriggeblieben. Zusätzlich war eine<br />

weitere Brautente mit drei nichtflüggen Jungen anwesend. Bei der Beobachtung am 04. Juli konnte ebenfalls<br />

ein Erpel im Schlichtkleid registriert werden. Nach dem ersten Brutnachweis im Jahre 1999 folgte der zweite.<br />

Am 28.06.2000 führte ein ♀ auf einem Nebenteich des Speichers Krölpa fünf nichtflügge Jungvögel (LANGE,<br />

SOLBRIG; ROST 1999, 2000).<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Derzeit ist keine Gefährdung erkennbar<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 100

Stockente, Anas platyrhynchos (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Stockente<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet die Art als seltenen Brutvogel in der Umgebung von<br />

Gera. LIEBE (1873) stellte einen Rückgang der Art fest. LIEBE (1878) schreibt: „Die Stockente, die noch häufigste<br />

Ente im Gebiet, hat von Jahr zu Jahr beträchtlich abgenommen, und erst in neuster Zeit scheint es, als<br />

ob ein Stillstand und vielleicht eine Wendung zum Bessern eintreten wolle.“ In seinen Aufzeichnungen zur<br />

Stockente aus dem Jahre 1881 schreibt HELLER (1926): „Die auf dem [<strong>Greiz</strong>er] Parksee brütenden Stockenten<br />

sind halbgezähmt ausgesetzt. Sie streichen von hier weit fort und siedeln sich auch auswärts an, wo sie<br />

dann ganz verwildern, so im Burgteich bei Kürbitz [Vogtlandkreis]. (P.) Sonst als Brutvogel im weiteren Gebiet<br />

(Frießnitz).“<br />

1900 bis 1950<br />

HILDEBRANDT (1919) bezeichnet die Stockente als häufigen Brutvogel auf allen Gewässern. Auf dem Turm<br />

des Rittergutes Niederpöllnitz fand FEUSTEL brütende Stockenten in 25 m Höhe (KRETSCHMAR 1914).<br />

Ab 1950<br />

In den Jahren 1971 bis 1973 erfolgte eine überregionale Erfassung. Danach wurde der Brutbestand von elf<br />

Untersuchungsflächen (insgesamt 77,95 km²) und 42 Fließgewässerkilometern mit 106 bis 123 Paaren angegeben<br />

(GÜNTHER 1975). Für die Altkreise Gera-Stadt und Gera-Land schätzt GÜNTHER (1969) den Bestand<br />

auf über 500 BP. Nach LANGE & LEO (1978) zählt die Stockente im Altkreis <strong>Greiz</strong> zu den häufigen Arten,<br />

und der Bestand wird auf 300 BP geschätzt. Ölschlegel (1982 b) fand 1967 auf einem 700 m langen<br />

Flussabschnitt der Weida bei Mildenfurth 7 Weibchen mit Jungvögeln. LIEDER (1985) zählte bei einer Untersuchung<br />

1980 bis 1982 im Altkreis Gera-Stadt und -Land 67 BP und gibt den Bestand mit insgesamt 150 BP<br />

an. Für Ende der 1990er-Jahre geben LANGE & LIEDER (2001) 800 bis 1000 BP an und nehmen Bezug auf<br />

eine Fläche von 91 km² Größe, auf der 131 bis 167 BP ermittelt wurden. Über die gegenwärtige Häufigkeit<br />

wird die Untersuchung im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 Auskunft geben.<br />

Auffällig ist jedoch der geringe Bruterfolg in den letzten Jahren auf vielen Gewässern.<br />

Im <strong>Greiz</strong>er Park und auf der angrenzenden Weißen Elster wurden schon bis zu 30 Bastard- oder<br />

Hybridenten registriert (LUMPE 2009 b). Hybridenten können auch fruchtbaren Nachwuchs hervorbringen, so<br />

z.B. 2001, 2002 und 2008 am Baderteich Ronneburg, 2002 am Mühlteich Ronneburg, 2002 am Raitzhainer<br />

Teich (LIEDER), 2007, 2009 und 2010 im <strong>Greiz</strong>er Parksee (LUMPE, MÜLLER).<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Verluste durch Jagd, Verluste durch Botulismus<br />

- Genetische Veränderungen der Art durch Hybridisierung mit Hausentenrassen<br />

- Brutverluste durch große Raubfische und Säugetiere (Fuchs, Waschbär, Wildschwein)<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Im Rahmen der Jagd sollte Wert auf den Abschuss von wildlebenden Bastarden zwischen Stock- und<br />

Hausenten gelegt werden<br />

- Kein Besatz mit großen Raubfischarten (Wels, Hecht) auf wichtigen Brutgewässern<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 101

Moorente, Aythya nyroca L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vom Aussterben bedroht<br />

EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Wahrscheinlich ehemaliger Brutvogel<br />

Moorente<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Im Jahr 1818 stellte C. L. BREHM ein übersommerndes Paar ohne Junge auf dem Frießnitzer See fest<br />

(BREHM 1820 – 22). Da die Art im 19. Jahrhundert Brutvogel in Ostthüringen war (u.a. FRICK 2009), kann die<br />

Beobachtung nach den Kriterien von ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) als Brutverdacht gewertet<br />

werden.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Der einzige wahrscheinliche Brutplatz im Gebiet, der Frießnitzer See, wurde Mitte des 19. Jahrhunderts<br />

wesentlich verkleinert<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Im Falle einer Wiederbesiedlung ist ein entsprechend abgestimmter Gebietsschutz erforderlich<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 102

Tafelente, Aythya ferina L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Tafelente<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

LIEBE (1873) schreibt: „Von der Tafelente bleiben nach Herrn Dr. Rud. Müller P. im Frühjahr immer noch<br />

einige im Frießnitzer See zurück, um daselbst zu brüten.“ LIEBE (1877) kann eine Zunahme in Ostthüringen<br />

melden. LIEBE (1878) stellte erneut folgendes zur Tafelente fest: „Nächst der Stockente ist die Tafelente die<br />

häufigste Ente auf dem Gebiet; es hat ihr Bestand, der eine Zeit lang sehr reducirt war, seit etwa 19 Jahren<br />

wieder zugenommen, so daß man sie namentlich auf den Teichen des reussischen Oberlandes bis zum<br />

Frankenwald hin jetzt häufiger sieht. Während die Enten sich hausmütterlich mit den Eiern und Jungen plagen,<br />

thun sich die Enteriche in kleine Ketten zusammen und weiden in der Nähe der Enten bald da, bald<br />

dort; solche Ketten habe ich neuerdings in der Brutzeit gesehen, welche 7 bis 11 Stück zählen (am<br />

Frießnitzer See und am Pörmitzer Teich).“ Ein Jahr später befürchtet er jedoch wieder eine Abnahme des<br />

Bestandes (LIEBE 1879). In seinen Aufzeichnungen zur Tafelente aus dem Jahre 1881 schreibt HELLER<br />

(1926): "Gehört als Brutvogel dem weiteren Gebiet [um <strong>Greiz</strong>] an (Kirschkau)."<br />

1900 bis 1950<br />

HILDEBRANDT (1919) bezeichnet die Tafelente als häufigen Brutvogel in Ostthüringen, die der Stockente nur<br />

wenig nachstehe. HIRSCHFELD (1932) sah sie zur Brutzeit am Weiderteich.<br />

Ab 1950<br />

In den 1960er-Jahren erfolgte eine Wiederbesiedlung des Gebietes. Nach dem ersten Brutnachweis am<br />

Weiderteich 1966 durch HEYER (1967 a) konnte folgende Bestandsentwicklung erfolgreicher Brutpaare festgestellt<br />

werden (GÜNTHER 1976 a; HEYER 1967 b; LIEDER 1987; Datenbank VOOG):<br />

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980<br />

1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2 4 8 12<br />

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996<br />

6 15 4 9 2 0 0 0 2 1 0 2 4 5 5<br />

1981 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

8 1 7 1 3 2 3 0 1 2 2 1 3 6 3<br />

Die Brutplätze konzentrieren sich auf folgende drei Bereiche:<br />

1. Gebiet zwischen Burkersdorf, Uhlersdorf und Lederhose:<br />

Feldteich Burkersdorf, Mäderteich Burkersdorf, Schafteich Burkersdorf, Frießnitzer See, Teiche zwischen<br />

Frießnitzer See und Großebersdorf, Teiche am östlichen Ortsrand Großebersdorf, Weiderteich bei<br />

Niederpöllnitz, Floßteich Lederhose, Teich an der B 2 bei Birkhausen, Teich am Ortsrand Birkhausen<br />

2. Gebiet zwischen Aga, Baldenhain und Röpsen:<br />

Hainteich Aga, Speicher Söllmnitz, Teiche westlich von Caasen, Röpsener Teiche, Speicher Baldenhain<br />

3. Gebiet Gera-Kaimberg/Kauern:<br />

FND „Teich bei Kauern“, Dorfteich Kaimberg<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 103

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Weitere sporadische Brutvorkommen in einzelnen Jahren fanden an folgenden Orten statt:<br />

1. Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />

2. FND „Teich mit Uferzone in Gottesgrün“<br />

3. Talsperren Weida<br />

Eine Brut fand 1977 im Bereich der Talsperren Weida und Zeulenroda statt. Der genaue Ort wurde vom<br />

Beobachter H. HERRNBERG nicht genannt. Von GRÜN, HEYER & Mitarbeiter (1973) werden für den Altkreis<br />

Gera-Stadt und -Land 1 bis 3 BP genannt und für die Altkreise <strong>Greiz</strong> und Zeulenroda wird die Tafelente als<br />

unregelmäßiger Brutvogel eingestuft. Nach LANGE & LIEDER (2001) schwankt der Bestand im Untersuchungsgebiet<br />

zwischen 0 und 12 BP (nur erfolgreiche Bruten) und liegt in günstigen Jahren unter Berücksichtigung<br />

von erfolglosen BP sicherlich noch höher.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Freizeitnutzung an Brutgewässern (Surfen, Baden, Angeln)<br />

- Entfernung der Röhrichtzone<br />

- Trockenfallen der Brutgewässer im Mai/Juni durch Abfischen von Satzkarpfen<br />

- Vergrämung durch Böllerschüsse zur Kormoranabwehr<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Schutz der Brutgewässer vor allen Störungen<br />

- Erhaltung und Neuanlage von Röhrichtzonen,<br />

- Stabiler Wasserstand zur Brutzeit<br />

Brutgewässer 1: Tafelente<br />

1 7<br />

2<br />

1<br />

2<br />

2<br />

1 2<br />

2<br />

Anzahl Brutgewässer je Quadrant<br />

Gera N<br />

5038/2:<br />

1. Hainteich Aga<br />

5038/4:<br />

1. Speicher Söllmnitz<br />

2. Röpsener Teiche<br />

Kayna<br />

5039/3:<br />

1. Speicher Baldenhain<br />

2. Teiche westlich von Caasen<br />

Gera<br />

5138/4:<br />

1. FND „Teich bei Kauern“<br />

2. Dorfteich Kaimberg<br />

Triptis<br />

5237/1:<br />

1. Teich am Ortsrand Birkhausen<br />

5237/2:<br />

1. Feldteich Burkersdorf<br />

2. Frießnitzer See<br />

3. Teiche zwischen Frießnitzer See und Großebersdorf<br />

4. Teiche am östlichen Ortsrand Großebersdorf<br />

5. Weiderteich bei Niederpöllnitz<br />

6. Floßteich Lederhose<br />

7. Teich an der B 2 bei Birkhausen<br />

Weida<br />

5238/1:<br />

1. Mäderteich Burkersdorf<br />

2. Schafteich Burkersdorf<br />

Zeulenroda<br />

5337/2:<br />

1. Talsperren Weida<br />

<strong>Greiz</strong><br />

5339/2:<br />

1. Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />

2. FND „Teich mit Uferzone in Gottesgrün“<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 104

Reiherente, Aythya fuligula L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Reiherente<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Während das benachbarte sächsische Gebiet im Zuge der Westausbreitung der Reiherente schon Ende des<br />

19. Jahrhunderts sporadisch besiedelt wurde, ist die Reiherente im Untersuchungsgebiet erst seit 1971<br />

Brutvogel.<br />

Ab 1971<br />

Der erste Brutnachweis gelang SEHMISCH 1971 am Weiderteich (GÜNTHER 1976 b). Die nächsten Brutvorkommen<br />

wurden 1977 an der Talsperre Weida (Brutverdacht schon 1973) und 1980 an mehreren Orten<br />

festgestellt. 1981 waren es bereit 14 erfolgreiche BP im Untersuchungsgebiet (LIEDER 1987). Eine starke<br />

lokale Ausbreitung der Reiherente wurde in der Mitte der 1980er-Jahre und 1990 auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee<br />

festgestellt. Die Höhepunkte auf diesem Gewässer wurden mit 11 BP 1985, mit 10 BP 1986 und mit 11 BP<br />

1990 erreicht (LUMPE 2008). In den 1990er-Jahren stieg der Bestand im gesamten Untersuchungsgebiet<br />

stark an und fast alle möglichen Stillgewässer wurden zeitweise besiedelt. Auch auf der Weißen Elster wurden<br />

mehrfach Junge führende Weibchen beobachtet. Bemerkenswert sind Brutvorkommen über mehrere<br />

Jahre auf dem stark frequentierten Bad von Gera-Kaimberg und auf einem nur 100 m² großen Feuerlöschteich<br />

in Ronneburg. Nach LANGE & LIEDER (2001) wird der Brutbestand in den 1990er-Jahren auf 70 bis 80<br />

BP geschätzt. ROST (1999) gibt für den Landkreis <strong>Greiz</strong>, bezogen auf das Jahr 1998, 29 BP an. Gezählt<br />

wurden dabei Nestfunde und Junge führende Weibchen. Da die Schlüpferfolge meist zwischen 30 und 70 %<br />

liegen und zudem Totalverluste bei nichtflüggen Jungvögeln auftreten (BAUER, BEZZEL & FIEDLER 2005), ist<br />

die vorgenannte Schätzung von LANGE & LIEDER durchaus realistisch. In den folgenden Jahren schwankte<br />

die Anzahl der erfolgreich brütenden Weibchen beträchtlich (Datenbank VOOG):<br />

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

19 30 49 9 32 28 12 10 28 10 16 4<br />

Bemerkenswert ist das Spitzenjahr 2001 im Vergleich zum schlechten Bruterfolg im Jahr 2010.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Verluste durch Jagd<br />

- Verluste durch Botulismus<br />

- Brutverluste durch große Raubfische und Säugetiere (Fuchs, Waschbär, Wildschwein)<br />

- Beseitigung der Ufervegetation<br />

- Störung durch Freizeitaktivitäten im Uferbereich (Angeln, Baden, Surfen)<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Kein Besatz mit großen Raubfischarten (Wels, Hecht) auf wichtigen Brutgewässern<br />

- Erhalt naturnaher Uferbereiche an stehenden Gewässern<br />

- Keine vollständige Nutzung der Uferbereiche für Freizeitaktivitäten<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 105

Gänsesäger, Mergus merganser L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Stark gefährdet<br />

Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Gänsesäger<br />

Foto: S. Heidler<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

21. Jahrhundert<br />

Der erste Brutnachweis für das Untersuchungsgebiet wurde am 13. Mai 2004 erbracht. Ein Weibchen führte<br />

neun Jungvögel auf der Weißen Elster am „Lochgut“ zwischen Berga und Wünschendorf (LANGE; LIEDER &<br />

LANGE 2010).<br />

In mehreren Jahren bestand berechtigter Brutverdacht auf folgenden Flussabschnitten der Weißen Elster<br />

(LIEDER & LANGE 2010):<br />

2001: Berga – Wünschendorf<br />

2006: Berga – Wünschendorf<br />

Gera-Milbitz – Bad Köstritz<br />

2008: Berga – Gera-Liebschwitz<br />

2009: <strong>Greiz</strong> – Neumühle<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Störungen durch Freizeitaktivitäten (Bootsfahrten, Angeln)<br />

- Verluste durch Prädatoren in der Bruthöhle<br />

- Mangel an geeigneten Bruthöhlen, insbesondere Baumhöhlen in alten Laubbäumen<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Keine Störungen durch Freizeitaktivitäten (Bootsfahrten, Angeln) während der Brutzeit<br />

- Erhalt alter Laubbäume entlang der Weißen Elster und eine langfristige Förderung naturnaher Laubholzbestände<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 106

Jagdfasan, Phasianus colchicus (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Jagdfasan<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

18. und 19. Jahrhundert<br />

Ab wann die ersten frei lebenden Fasane in unserem Gebiet auftraten, ist nicht bekannt. Zum Vorkommen<br />

berichtet BECHSTEIN (1791 – 1795), dass sich in verschiedenen Gegenden Thüringens wild lebende Fasane<br />

finden. Die Ornithologische Sektion Gera (1859) führt die Art als häufigen Brutvogel auf, der u.a. in der<br />

„Cosse“ bei Gera-Thieschitz, in Trebnitz und in Aga brütet. LIEBE (1873) schreibt: „Die außerhalb der Fasanerieanlagen<br />

von Tinz sich aufhaltenden Fasanen sind nur verwildert und nicht wildlebend. Rekrutierten sie<br />

sich nicht fortwährend aus der Fasanerie, so würden von ihnen nach Verlauf zweier Jahre nur sehr wenige<br />

übrig bleiben, da sie den Nachstellungen der Menschen und des Raubzeugs gegenüber zu täppisch sind.“<br />

Nach KOEPERT (1896) hatte sich der Jagdfasan bei Altenburg und Ronneburg mit Erfolg angesiedelt.<br />

1900 bis 1950<br />

HILDEBRANDT (1919) bezeichnet den Fasan als verbreiteten Brutvogel in Ostthüringen, der in den Kriegsjahren<br />

1914 – 1918 mangels Winterfütterung und infolge starken Abschusses weit im Bestand zurückgegangen<br />

war. HIRSCHFELD (1932) nannte die Art einen vielerorts recht häufigen und fest eingebürgerten Brutvogel in<br />

der Umgebung von Hohenleuben. Starker Rückgang wurde erneut während des Zweiten Weltkrieges festgestellt<br />

(GOTTSCHALK 1982). In der Umgebung von Auma kam er in den 1930er-Jahren häufig vor. An manchen<br />

Plätzen wurden bis zu 30 Tiere beobachtet (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971).<br />

Ab 1950<br />

Im Altkreis <strong>Greiz</strong> war der Bestand nach dem Zweiten Weltkrieg erloschen (LANGE & LEO 1978). In den<br />

1950er-Jahren wurden erneut Jagdfasane durch die Jagdkollektive ausgesetzt (GOTTSCHALK 1982). In dem<br />

Gebiet zwischen Ronneburg und Gera gab es von 1945 und 1960 noch einen Restbestand (GÜNTHER 1969).<br />

Im Raum Auma war die Art völlig verschwunden. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) können auf einen Federfund<br />

aus dem Jahre 1964 verweisen. Während einer überregionalen Bestandserfassung 1980 wurden<br />

um Ronneburg 4 BP, bei Zschippach 10 BP und im Altkreis <strong>Greiz</strong> 30 BP geschätzt. Weitere Vorkommen<br />

bestanden zu dieser Zeit bei Auma und Großebersdorf (GOTTSCHALK 1982). LANGE & LIEDER (2001) geben<br />

den Bestand Ende der 1990er-Jahre mit 30 bis 50 Vögeln an. Der Verbreitungsschwerpunkt lag dabei im<br />

Norden des Landkreises <strong>Greiz</strong> und der Stadt Gera. Die gegenwärtige Häufigkeit dürfte die gleiche Größenordnung<br />

erreichen, jedoch mit beträchtlichen Schwankungen und immer wieder größeren Aussetzungen<br />

durch die Jagdpächter, z.B. 110 Tiere im Jahr 2006 bei Untergeißendorf.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Lebensraumverlust und -beeinträchtigung durch Intensivierung und Änderung der Landwirtschaft<br />

- Einsatz von Bioziden<br />

- Dezimierung durch Fressfeinde infolge mangelnder Deckung<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Extensivierung der Landwirtschaft<br />

- Erhaltung und Erneuerung kleinräumiger Strukturen (Hecken, Ruderalstreifen) in offener Landschaft<br />

- Verringerung des Biozideinsatzes<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 107

Haubentaucher, Podiceps cristatus (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Haubentaucher<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Zum Vorkommen im jetzigen Landkreis <strong>Greiz</strong> teilt BREHM (1820 – 1822) mit: „Der gehaubte Steißfuß,<br />

Podiceps cristatus, brütet sonst in hiesiger Gegend auf zwei Teichen, auf dem frießnitzer See und auf dem<br />

weidaer Teiche. Schon vor einigen Jahren verließ er den letzteren, lebte aber immer noch auf dem ersten<br />

und vertheidigte seinen Brutplatz hartnäckig gegen andere Paare, welche sich eindrängen wollen. Wir<br />

schossen in einem Frühjahr das Weibchen, in einem andern das Männchen; aber das schadete Nichts; im<br />

nächsten Frühlinge war das Paar wieder vollzählig. Im Sommer 1819 kamen alle Junge aus und beide Alten<br />

blieben am Leben. Dennoch erschien im Frühjahre 1820 und 1821 kein Haubensteißfuß auf dem frießnitzer<br />

See und dieser schöne Teich, welcher sonst so hartnäckig von dem Paar dieser Art behauptet wurde, ist nun<br />

schon zwei Sommer von demselben verlassen.“ Als Brutvogel der hiesigen Gewässer wird der Haubentaucher<br />

später noch von BREHM (1833) erwähnt: „Außer den Zahnschnäblern brüten auf unsern Teichen 2 Gattungen<br />

Hauben- und kleine Steißfüße.“ Nach LIEBE (1878) brütet der Haubentaucher nicht ganz regelmäßig<br />

auf dem Frießnitzer See und 1875 auf dem Weiderteich. Nach seinen Aufzeichnungen aus dem Jahre 1881<br />

schreibt HELLER (1926): „Auch dieser große Taucher soll früher den Binsenteich [Parkteich <strong>Greiz</strong>] bewohnt<br />

haben, im übrigen gehört er als Brutvogel der weiteren Umgebung an (Niederpöllnitz, Plothen).“<br />

1900 bis 1950<br />

Auch VÖLCKEL sah ihn am 04.05.1918 auf dem Frießnitzer See (HIRSCHFELD 1932). HIRSCHFELD (1932)<br />

kannte den Haubentaucher als Brutvogel vom Frießnitzer See und dem Weiderteich, wo 1932 Brutpaare mit<br />

Jungvögeln beobachtet wurden.<br />

Ab 1950<br />

Je eine Brut fand UHL 1959 auf dem Stausee Dölau sowie 1961 und 1964 auf dem <strong>Greiz</strong>er Parksee<br />

(ÖLSCHLEGEL 1974; LANGE & LEO 1978). Seit 1971 brütet die Art regelmäßig an verschiedenen Gewässern.<br />

Ein detaillierter Überblick zur Bestandsentwicklung auf den einzelnen Gewässern bis 2001 findet sich bei<br />

LIEDER (2003). Danach brüteten auf 21 Gewässern insgesamt zwischen 1 und 27 BP (Maximum 1996). Weitere<br />

Brutdaten stammen aus der Datenbank des VOOG:<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

20 33 28 30 – 31 30 – 31 22 21 18 10<br />

Folgende Gewässer werden seit 1971 mehr oder weniger besiedelt: Parksee <strong>Greiz</strong> 1 bis 3 BP, Hirschteich<br />

<strong>Greiz</strong>-Aubachtal unregelmäßig 1 BP, Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal unregelmäßig 1 BP, Talsperre Hohenleuben<br />

unregelmäßig 1 bis 18 BP (Maximum 2004), Krebsbachstau unregelmäßig 1 BP (2007 zurückgebaut), Talsperre<br />

Weida 1 bis 10 BP; Talsperre Zeulenroda mit Vorsperren 2 bis 15 BP (Maximum 1976), Frießnitzer<br />

See 1 bis 3 BP, Weiderteich bei Niederpöllnitz unregelmäßig 1 bis 2 BP, Feldteich Burkersdorf unregelmäßig<br />

1 BP, FND „Teich bei Kauern“ unregelmäßig 1 BP, Reichenbacher Teiche unregelmäßig 1 BP, Stausee<br />

<strong>Greiz</strong>-Dölau unregelmäßig 1 bis 4 BP, Speicher Söllmnitz unregelmäßig 1 bis 2 BP, Speicher Schöna 1 bis 4<br />

BP, Grube Beerweinschänke bei Gera-Trebnitz unregelmäßig 1 BP, Raitzhainer Teich unregelmäßig 1 BP,<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 108

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Speicher Pohlen 1 bis 3 BP, Krähenteich bei Niederpöllnitz unregelmäßig 1 BP, Tremnitzstau unregelmäßig1<br />

BP, RNG Großkundorf unregelmäßig 1 BP (trockengelegt), Speicher Letzendorf unregelmäßig 1 BP, Teiche<br />

bei Krölpa/Sorna (z.T. SOK) unregelmäßig 1 BP, RNG Culmitzsch unregelmäßig 1 bis 3 BP, Teiche<br />

Muntscha/Zickra unregelmäßig 1 BP.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Störung an den Brutplätzen durch Freizeitaktivitäten (Baden, Surfen, Angeln)<br />

- Störung durch Böllerschussanlagen zur Vertreibung von Kormoranen<br />

- Verluste der Jungvögel durch große Raubfische (Wels, Hecht)<br />

- Zerstörung der Ufervegetation<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Vermeidung von Freizeitaktivitäten an den Brutplätzen<br />

- Abbau der Böllerschussanlage am Weiderteich<br />

- Entnahme der großen Raubfische an den Brutgewässern<br />

- Schutz der Ufervegetation und<br />

- Neuanlage von Röhrichtzonen<br />

Brutgewässer 2: Haubentaucher<br />

1<br />

2 2<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

4 1 2<br />

1<br />

3<br />

1<br />

Anzahl Brutgewässer je Quadrant<br />

Gera N<br />

5038/1<br />

Reichenbacher Teiche<br />

5038/4<br />

Speicher Söllmnitz<br />

Münchenbernsdorf<br />

5137/4<br />

Speicher Schöna<br />

Gera<br />

5138/2<br />

Grube Beerweinschänke bei Gera-Trebnitz<br />

5138/4<br />

FND „Teich bei Kauern“<br />

Ronneburg<br />

5139/1<br />

Raitzhainer Teiche<br />

5139/3<br />

Speicher Pohlen<br />

Triptis<br />

5237/2<br />

Krähenteich bei Niederpöllnitz<br />

Weiderteich bei Niederpöllnitz<br />

Frießnitzer See<br />

Feldteich Burkersdorf<br />

Weida<br />

5238/2<br />

Speicher Letzendorf<br />

5238/3<br />

Talsperre Hohenleuben<br />

Teichwolframsdorf<br />

5239/1<br />

RNG Culmitzsch<br />

RNG Großkundorf (trockengelegt)<br />

5239/3<br />

Krebsbachstau (2007 zurückgebaut)<br />

Zeulenroda<br />

5337/1<br />

Teiche Muntscha/Zickra<br />

Teiche bei Krölpa/Sorna (z.T. SOK)<br />

5337/2<br />

Talsperre Weida<br />

Talsperre Zeulenroda mit Vorsperren<br />

<strong>Greiz</strong><br />

5339/1<br />

Parksee <strong>Greiz</strong><br />

Hirschteich <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />

Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />

5339/3<br />

Stausee <strong>Greiz</strong>-Dölau<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 109

Graureiher, Ardea cinerea (L.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Graureiher<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Bis ca. 1840 befand sich eine Brutkolonie im Zeitzer Forst (Ornithologische Sektion Gera 1859; LIEBE<br />

1878). Auf den Erlen an der Weißen Elster zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz bestand bis zum Anfang<br />

der 1830er-Jahre eine Kolonie (LIEBE 1873; 1878). Um 1870 erlosch eine Ansiedlung in der Umgebung des<br />

Frießnitzer Sees, wo der Graureiher regelmäßig bis ca. 1860 brütete und dann noch unregelmäßig bis<br />

1870 vorkam (LIEBE 1873; LIEBE 1878; SEYDEL 1883). LIEBE (1878) schreibt zum Erlöschen des Brutbestandes<br />

in unserem Gebiet: „Seine zur Vernichtung führende Abnahme hat ausser dem unbedeutenden<br />

Verlust durch Raubzeug der Mensch mit dem Schiessgewehr herbeigeführt“. Nach seinen Aufzeichnungen<br />

von 1881 schreibt HELLER (1926): „Grauer Fischreiher. Er gehört dem engeren Gebiet als Brutvogel nicht<br />

an, wenn auch behauptet wird, daß er vor 60 – 70 Jahren bei der Knottenmühle gehorstet haben soll. Außerhalb<br />

der Brutzeit habe ich ihn öfters bei Dölau-, Neu- und Lehnamühle, auch bei Berga und Weida beobachtet.“<br />

1900 bis 1950<br />

Aus diesem Zeitraum sind uns keine Brutvorkommen bekannt.<br />

Ab 1950<br />

Erst ab den 1970er-Jahren nehmen die Beobachtungen zur Brutzeit an mehreren Stellen des Tales der<br />

Weißen Elster, bei Auma, um Frießnitz/Niederpöllnitz und im Leubatal zu, ohne dass ein Brutnachweis<br />

gelang (KRÜGER 1989; AUERSWALD & LIEDER 1991; SEMMLER 1981). 1987 bestand erstmals Brutverdacht<br />

am Speicher Schöna, wo sich in den folgenden Jahren eine Brutkolonie entwickelte (AUERSWALD, LIEDER,<br />

WOLF;<br />

AUERSWALD & LIEDER 1991). Die Koloniegröße am Speicher Schöna stieg bis zum Jahr 2001 auf 45 BP an<br />

(LANGE & LIEDER 2001). Von den vorgenannten Autoren werden nach Beobachtungen von DUDAT, KANIS,<br />

LANGE und LIEDER weiterhin 3 bis 4 BP am Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal 1991/93, 1 BP bei Frotschau 1999,<br />

4 BP Leubatalsperre [Talsperre Hohenleuben] 2000 und 2 BP Elster bei Neumühle 2000 angegeben.<br />

2001: 45 BP Speicher Schöna (LIEDER), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 2 BP Lehnamühle/Neumühle<br />

(DUDAT), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle (DUDAT), 1 BP Reichenbacher Teich (SCHULZE), 1 BP Elsteraltwasser<br />

bei Pohlitz (SCHULZE), 1 BP Bernsgrün (LANGE), 2 BP Merkendorf (LANGE).<br />

2002: 40 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP Lehnamühle/Neumühle (LANGE), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle<br />

(DUDAT), 3 BP an der Talsperre Hohenleuben (NOLL), 1 BP Hammerwiesen <strong>Greiz</strong>er Park (LUMPE,<br />

REIßMANN), 1 BP Piesigitz (STEIN), 1 BP Reichenbacher Teiche (M. LANGE, LIEDER, SCHULZE).<br />

2003: 39 BP Speicher Schöna (BECHER, LIEDER), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 2 BP<br />

Lehnamühle/Neumühle (DUDAT), 1 BP Rüßdorf/Eulamühle (DUDAT), 1 BP Triebitzbachtal bei Frotschau<br />

(LANGE), 1 BP Elsteraltwasser Pohlitz (M. LANGE), 1 BP Piesigitz (STEIN).<br />

2004: 37 BP Speicher Schöna (BECHER, LIEDER), 3 BP FND „Teichgebiet Poser“ bei Auma (BARNIKOW),<br />

1 BP Triebitzbachtal bei Frotschau (LANGE), 2 BP Talsperre Hohenleuben (NOLL), 1 BP<br />

Lehnamühle/Neumühle (DUDAT).<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 110

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

2005: 31 BP Speicher Schöna (BECHER, KRAFT, LIEDER, ZSCHIEGNER), 5 BP FND „Teichgebiet Poser“ bei<br />

Auma (BARNIKOW), 2 bis 3 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT).<br />

2006: 23 BP Speicher Schöna (LIEDER, ZSCHIEGNER), 3 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT), 1 BP Speicher<br />

Letzendorf (SCHOLZ).<br />

2007: 34 BP Speicher Schöna (LIEDER), 8 BP Lehnamühle/Neumühle (DUDAT)<br />

2008: 44 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP SE von Wolfsgefärth (GRAUPNER, HÖSELBARTH), mehrere BP<br />

Lehnamühle/Neumühle (DUDAT, HÖSELBARTH, MÜLLER).<br />

2009: 18 BP Speicher Schöna (LIEDER), 1 BP SE von Wolfsgefärth (GRAUPNER, HÖSELBARTH), mehrere BP<br />

Lehnamühle/Neumühle (LUMPE, MÜLLER)<br />

2010: 21 BP Speicher Schöna (LIEDER), 25 BP Lehnamühle/Neumühle (KANIS, LANGE, LUMPE, MÜLLER)<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Störung in den Brutkolonie durch forstliche Arbeiten und Freizeitnutzung<br />

- Verfolgung durch Jagd<br />

- Verlust von Nahrungshabitaten durch Gewässerausbau<br />

- Giftbelastung durch Biozide und Pestzide<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Schutz der Brutkolonien vor Störungen<br />

- Ganzjährige Schonzeit ohne Sondergenehmigung zum Abschuss<br />

- Renaturierung von Gewässern<br />

- Senkung des Einsatzes von Bioziden und Pestiziden auf gewässernahen Feldflächen<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1 1<br />

1 2<br />

2 2<br />

2<br />

1<br />

Brutorte 1: Graureiher<br />

Anzahl Brutorte je Quadrant<br />

Gera N<br />

5038/1<br />

Reichenbacher Teiche<br />

5038/3<br />

Elsteraltwasser bei Pohlitz<br />

Münchenbernsdorf<br />

5137/4<br />

Speicher Schöna<br />

Gera<br />

5138/3<br />

SE von Wolfsgefärth<br />

Triptis<br />

5237/4<br />

FND „Teichgebiet Poser“ bei Auma<br />

Weida<br />

5238/2<br />

Speicher Letzendorf<br />

5238/3<br />

Talsperre Hohenleuben<br />

5238/4<br />

Lehnamühle/Neumühle<br />

Rüßdorf/Eulamühle<br />

Zeulenroda<br />

5337/2<br />

Merkendorf<br />

Piesigitz<br />

<strong>Greiz</strong><br />

5339/1<br />

Stausee <strong>Greiz</strong>-Aubachtal<br />

Hammerwiesen <strong>Greiz</strong>er Park<br />

Plauen N<br />

5438/1<br />

Bernsgrün<br />

Triebitzbachtal bei Frotschau<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 111

Wespenbussard, Pernis apivorus L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

Rote Liste der Brutvögel Deutschlands: Vorwarnliste<br />

EG-Vogelschutzrichtlinie: Anhang I<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Schutzverantwortung Deutschlands: Prioritäre Art<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Wespenbussard<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der Wespenbussard seltener Brutvogel im Gera-<br />

Ernseer Forst und im Agaer Forst. LIEBE (1873) fand ihn nicht mehr bei Ernsee, konnte aber im August 1869<br />

ein Paar mit 3 Jungen bei Großaga beobachten. Später führte LIEBE (1878) aus: „Am ersten trifft man seinen<br />

Horst in den Feldgehölzen des Altenburger Ostkreises, wo zwischen Schmölln, Ronneburg und Crimmitschau<br />

alljährlich mindestens ein Paar wohnt. ... Seltener trifft man ihn im Bereich der Nadelwaldungen, wie<br />

z.B. an der Lisiere des Zeitzer Forstes, unweit Klosterlausnitz, an der Auma bei Weida.“ Nach seinen Aufzeichnungen<br />

von 1881 schreibt HELLER (1926): „Sehr seltener und unregelmäßiger Brutvogel im Gebiet:<br />

Pöllwitzer Wald, Neumühle, Noßwitz, Friesener Wald (noch 1907!).“<br />

1900 bis 1950<br />

Bis 1912 brütete ein Paar bei Steinsdorf (HIRSCHFELD 1932). ROßBACH (1935/1936 b) kann verschiedene<br />

Vorkommen nennen: „Dieser seltsame Vogel, bei uns noch nie eine häufige Erscheinung, war in den Jahren<br />

nach dem Kriege gleich anderen Raubvogelarten durch Horstplünderung Unberufener wie auch durch Nachstellung<br />

aus Kreisen der Jägerschaft (Horstausschießen, Abschießen der ausgeflogenen Jungvögel, der<br />

sog. „Ästlinge“) in seinem Bestande dermaßen gefährdet, daß bis zu seiner völligen Ausrottung nicht viel<br />

mehr fehlte. Mir sind z. B. Fälle bekanntgeworden, wonach Einwohner von Langenberg/Thür. Horste des<br />

Vogels aushoben und die Jungen mitsamt Nestlingen von Krähen, Mäusebussarden und andern Vögeln in<br />

den Kochtopf steckten. Heute ist der Wespenbussard dank der Einflüsse oben erwähnter Gesetze [Reichsjagdgesetz<br />

von 1934, Reichsnaturschutzgesetz von 1935] überall heimisch. ... So ist er in den Waldungen<br />

um die Ortschaft Hain, im Wipsetal, in der Wüstung Wolfersdorf, in den Forsten um die „Hohe Reuth“ –<br />

Groß-ebersdorf, in den sogen. „Tälern“ bei Wittchendorf – Schwarzbach, in den Wäldern um Markersdorf –<br />

Schöna, St. Gangloff, Kraftsdorf usw. überall zu finden.“<br />

Ab 1950<br />

1952/53 brütete ein Paar auf dem Buchenberg bei Weida (SOMMERLATTE 1953). Ein ständiges Brutvorkommen<br />

bei Weida wird auch von GÜNTHER (1969) erwähnt. WICHLER (1951) schildert einen Brutversuch bei<br />

Gera 1951: „Anfang Juni beobachtete ich im Tinzer Wald bei Gera-Langenberg ein Pärchen (ein auffallend<br />

helles und ein dunkles Exemplar) Wespenbussarde. Ende Juni schritten sie zum Nestbau. Eine Zeitungsveröffentlichung<br />

war der Anlaß zu ihrer Vernichtung.“ 1960 glückte ein Horstfund zwischen Auma und<br />

Untendorf (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). LANGE & LEO (1978) nennen als Brutplätze den<br />

Ruppertsgrüner Grund nahe der Kreisgrenze bis 1955 und Tremnitz bis 1970. GÜNTHER (1969) schätzt den<br />

Bestand im Altkreis Gera-Land und der Stadt Gera auf 4 bis 5 BP und verweist auf Brutvorkommen 1968<br />

östlich von Gera und bei Münchenbernsdorf sowie Brutzeitfeststellungen 1960 im Ernseer Forst und 1968<br />

bei Hohenölsen. Bei einer überregionalen Erfassung 1974/75 wurde folgender Bestand ermittelt (KNORRE<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 112

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

1976 b): Altkreis Gera-Stadt und -Land 4 bis 6 BP (Lasur, Großebersdorf, Aga, Porstendorf, Köstritz,<br />

Wünschendorf, Ernsee), Altkreis Zeulenroda 1 bis 2 BP (Auma, Leitlitz) und Altkreis <strong>Greiz</strong> 1 bis 2 BP<br />

(Moschwitzer Wald, LSG „Steinicht“). LANGE & LIEDER (2001) schätzen Ende der 1990er-Jahre den Bestand<br />

auf 10 bis 15 BP. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden 22 bis 28 BP geschätzt,<br />

wobei kaum eine Bestandszunahme stattfand, wohl aber eine bessere Erfassung erfolgte.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Verringerung des Nahrungsangebotes durch Ausräumung der Landschaft und Einsatz von Pestiziden<br />

- Zerstörung und Eutrophierung ursprünglich insektenreicher Kulturlandschaften, insbesondere blütenreicher<br />

Wiesenflächen<br />

- Eingriff in Altholzbestände (kurze Umtriebszeiten, Entnahme des Laubholzes)<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Erhaltung einer reich strukturierten Kulturlandschaft mit extensiven Grünlandflächen und Saumbiotopen an<br />

den Waldrändern und Wegrändern<br />

- Kein Wiesenumbruch<br />

- Schutz der Altholzbestände<br />

- Verringerung des Pestizideinsatzes<br />

Verbreitungskarte 1: Wespenbussard<br />

1<br />

2 – 3<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1 1 2 – 3 2 – 3<br />

1<br />

2 – 3<br />

1<br />

1<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

1<br />

Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 113

Habicht, Accipiter gentilis L.<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Habicht<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

BREHM (1832) schreibt: „Von den Habichten brütete der deutsche, Astur gallinarium, wie gewöhnlich in unserer<br />

Gegend, aber sehr einzeln. In der Nähe meiner Wohnung, wo in früheren Jahren immer einer zum großen<br />

Schaden meiner Haustauben herumschwärmte, hatte im Jahre 1830 und 1831 kein Paar gehorstet, was mir<br />

sehr lieb war.“ Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war die Art häufiger Brutvogel u.a. im<br />

„Rathswald, Ernseer- und Roschitzer Forst“. Nach LIEBE (1873) ist der Habicht durch Abschuss „zum Glück“<br />

nicht mehr so häufig wie früher: „Auf dem Tinzer Revier wurden 1872 nur 3 geschossen. Im Ernseer und<br />

Niederndorfer Forst pflegt noch alljährlich ein Paar zu horsten – ebenso in den Forsten von Tautenhain und<br />

Klosterlausnitz. Oertlichkeiten, wo sie im Verlauf der letzten Jahre sich immer häuslich niederließen, sind<br />

ferner der Wald zwischen Schwarzbach und Wittgenstein, der Wald bei Reichenfels, die Thalwand an der<br />

unteren Auma“. Auch später wünscht sich LIEBE (1878) einen stärkeren Rückgang der Art: „Seit etwa 1860<br />

haben sich die Verhältnisse etwas anders gestaltet, und verfolgt man ihn mit besseren Erfolg. Als Beweis,<br />

daß seine Zahl noch nicht auf ein Minimum herabgesunken, möge die auch in anderer Hinsicht bemerkenswerte<br />

Thatsache dienen, daß im Jahr 1873 im Ronneburger Forst zugleich drei besetzte Habichthorste standen,<br />

an denen auch glücklich die Alten vom Förster erlegt wurden.“ Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong><br />

beschließt 1877, nachdem genügend Spendengelder eingegangen waren, „Schußgeld für Raubvögel“ zu<br />

zahlen, darunter „für einen Hühnerhabicht M. 1,50“ (MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von<br />

1881 schreibt HELLER (1926): „Hühnerhabicht. Seltener Brutvogel des Gebietes: Leiningen bei Elsterberg,<br />

Pohlitz, Pöllwitz.“<br />

1900 bis 1950<br />

HILDEBRANDT (1917) schätzte ein: „Es brüten zum Beispiel Hühnerhabicht und Sperber, obwohl sie stets in<br />

rücksichtslosester Weise verfolgt, und ihre Bruten nach Möglichkeit zerstört wurden, jetzt durchaus nicht in<br />

geringerer Zahl bei uns als zur Zeit Brehms.“ ROßBACH (1935/1936 a) beklagt den Rückgang infolge starker<br />

Verfolgung: „In den letzten Jahren hier und da noch bezogene Horste stehen dieses Jahr infolge unverständiger<br />

Verfolgung ausnahmslos leer. In der Umgebung Geras stehen eine große Anzahl neuerbauter, gesetzlich<br />

leider erlaubter Habichtfänge, in denen sich jahrein jahraus eine Unzahl Vögel fängt. Mir sind Fangresultate<br />

bekannt geworden, wonach im letzten Winter in einem einzigen dieser Apparate in kurzer Zeit sich dreizehn<br />

Habichte fingen. In einem anderen elf, in einem dritten sieben, im vierten zwei. Und noch sollen, wie<br />

man hört, in einigen Jagdrevieren weitere Fänge aufgestellt werden!“<br />

Ab 1950<br />

Nach GÜNTHER (1969) brüteten im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt nicht mehr als 10 BP. Der Brutplatz im<br />

Ronneburger Forst war erloschen. BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL (1971) nennen als bekannte Brutplätze in<br />

der Umgebung von Auma: Aumühle, Wenigenauma, Himmelreich, Braunsdorfer Wald und Wolge. Bei einer<br />

überregionalen Bestandserfassung 1978/79 wurden im ehemaligen Bezirk Gera 58 Brutreviere erfasst und<br />

der Gesamtbestand auf 100 bis 140 BP geschätzt (KRÜGER 1980). Wie groß der konkrete Bestand im Untersuchungsgebiet<br />

damals war, wird nicht mitgeteilt. Genannt werden lediglich die erloschenen Brutvorkom-<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 114

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

men: Reust (seit 1977), Cosse bei Thieschitz (seit 1975), Köthnitzer Wald (seit 1975), Wolge, Braunsdorfer<br />

Wald und Aumühlenwald (seit 1976). Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass verstärkt BP ohne Bruterfolg<br />

beobachtet werden (u.a. Günther 1979 a) Nach Beobachtungen zwischen 1995 und 2001 siedelten im Gesamtgebiet<br />

20 bis 25 BP (LANGE & LIEDER 2001).<br />

Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurde der Gesamtbestand auf 61 bis 91 BP<br />

geschätzt.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Illegale Verfolgung (Tötung, Zerstörung der Brut) durch Taubenzüchter und Geflügelhalter<br />

- Entnahme von Jungvögeln als Beizvögel für Falkner<br />

- Belastung mit Bioziden<br />

- Störung am Brutplatz durch Forstarbeiten und Freizeitaktivitäten<br />

- Zerstörung der Lebensräume (Forstliche Nutzung der Altholzbestände und Ausräumung der Landschaft<br />

mit Verringerung des Nahrungsangebotes)<br />

- Unfälle im Straßenverkehr und an Freileitungen<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Strikte Ahndung illegaler Tötung<br />

- Keine Entnahme von Jungvögeln als Beizvögel<br />

- Verringerung des Biozideinsatzes<br />

- Schutz der Brutplätze in Altholzbeständen vor forstlicher Nutzung und Freizeitaktivitäten<br />

- Erhalt oder Schaffung reich strukturierter Feldfluren<br />

- Aufklärung der Bevölkerung<br />

1<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

1<br />

1<br />

4 – 7<br />

1<br />

1 2 – 3<br />

1<br />

2 – 3 2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3 2 – 3<br />

2 – 3 2 – 3<br />

4 – 7<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

1<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

2 – 3<br />

4 – 7<br />

2 – 3<br />

Verbreitungskarte 2: Habicht<br />

Geschätzte Anzahl Brutpaare je Quadrant<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 115

Sperber, Accipiter nisus (Pall.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Sperber<br />

Foto: fokus-natur/Pröhl<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Nach der Ornithologischen Sektion Gera (1859) war der Sperber ein häufiger Brutvogel um Gera. Schon früh<br />

beklagt LIEBE (1873) einen zu hohen Bestand: „... nistet leider nur zu häufig noch auf unserem Gebiet, wenn<br />

auch seine Anzahl, Dank sei es den Maßregeln der Forstbeamten, neuerdings stark abgenommen hat. 1869<br />

standen allein im Geraer Forst und im östlichen Theile des Ernseer Forstes bis zum Thiergarten nicht weniger<br />

als 4 besetzte Horste. 1872 wurden auf dem Tinzer Revier noch 10 geschossen.“ LIEBE (1878) teilt mit:<br />

„Er hat in gleicher Weise und aus denselben Ursachen, wie der Habicht, bis 1848 an Zahl ab-, dann wieder<br />

eine Zeit lang zu- und endlich wieder abgenommen: jetzt giebt es weit weniger Sperber wie vor 50 Jahren,<br />

wenn auch ihr Bestand kein schwacher ist.“ Der „<strong>Verein</strong> der Naturfreunde“ <strong>Greiz</strong> beschließt 1877 „Schußgeld<br />

für Raubvögel“ zu zahlen, darunter „für einen Sperber M. 1,00“. ... „Eingelöst wurden [bis 1902] 21 alte und<br />

15 junge Sperber.“(MOERICKE 1926). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Unser<br />

häufigster, hier brütender Raubvogel: Gommla, Brand, Pohlitz, Dölau, Elsterberg, Tiergarten.“<br />

1900 bis 1950<br />

Anfang des 20.Jahrhunderts war der Sperber ein verbreiteter Brutvogel in Thüringen (HILDEBRANDT 1917;<br />

HILDEBRANDT & SEMMLER 1976).<br />

Ab 1950<br />

Nach GÜNTHER (1969) brüteten im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt etwa 5 BP, wobei auf einen starken<br />

Rückgang im letzten Jahrzehnt verwiesen wird. Für das Gebiet zwischen Ronneburg, Gera und Brahmenau<br />

(150 km²) gibt GÜNTHER (1979) im langjährigen Schnitt 4 bis 6 BP an. In den Jahren 1978/79 wurde eine<br />

überregionale Bestandserfassung durchgeführt (BARNIKOW 1981). Demnach brüteten im Altkreis Zeulenroda<br />

21 BP, für die Altkreise Gera (Stadt und Landkreis) werden 6 BP und für <strong>Greiz</strong> 14 BP geschätzt, wobei auf<br />

eine Bestandsabnahme verwiesen wird. BARNIKOW & LANGE (1985) schätzen den Bestand auf 45 BP. LANGE<br />

& LIEDER (2001) geben für Ende des 20. Jahrhunderts die Größe mit 25 bis 35 BP an.<br />

Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurden für das Untersuchungsgebiet mindestens<br />

90 BP geschätzt.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Belastung mit Bioziden<br />

- Störung am Brutplatz durch Forstarbeiten und Freizeitaktivitäten<br />

- Zerstörung der Lebensräume (Forstliche Nutzung der Fichtenbestände<br />

- Intensivierung der Landwirtschaft und Verringerung des Nahrungsangebotes<br />

- Unfälle im Straßenverkehr, Glasfassaden und an Freileitungen<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Verringerung des Biozideinsatzes<br />

- Schutz der Brutplätze in Fichtenbeständen vor forstlicher Nutzung und Freizeitaktivitäten<br />

- Erhalt oder Schaffung reich strukturierter Feldfluren<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 116

Mäusebussard, Buteo buteo (Bodd.)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Mäusebussard<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Die Ornithologische Sektion Gera (1859) bezeichnet den Mäusebussard als häufigen Brutvogel in der Umgebung<br />

von Gera. Als Brutplätze werden der Ernseer und der Roschitzer Forst genannt. LIEBE (1873)<br />

schreibt: „Der Mäusebussard (Schwarzgeier und Graugeier) horstet bei uns lange nicht mehr so häufig wie<br />

früher, theils weil der plumpe und der zuversichtliche Vogel rohen und ungebildeten Jägern sich als leicht<br />

erlegbare Beute darbietet, theils wol auch mit infolge der massenhaften Mäusevergiftung im Jahre 1871.<br />

8 bis 10 Paare, deren Horste sich auf die größeren Forste vertheilen, mögen im Gebiet noch heimisch sein.“<br />

LIEBE teilt 1878 mit, dass es vor 50 Jahren mehr Bussarde gab als gegenwärtig, sich aber der Bestand seit<br />

1851 „unter verschiedenen, theilweis erheblichen Schwankungen sich so ziemlich auf derselben Höhe erhalten<br />

hat“. Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926): „Mäusebussard (Bussard). Früher<br />

regelmäßiger Brutvogel aller größeren Waldungen (Tiergarten, Gommla, Pöllwitz, Pohlitz), scheint er, wie<br />

alle anderen Raubvögel, im Bestand sehr zurückgegangen zu sein.“<br />

1900 bis 1950<br />

Anfang des 20.Jahrhunderts war der Mäusebussard ein verbreiteter und häufiger Brutvogel in Thüringen<br />

(HILDEBRANDT & SEMMLER 1976).<br />

Ab 1950<br />

GÜNTHER (1969) schätzt im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt „den jetzigen guten Bestand“ auf etwa 100<br />

BP. Der starke Rückgang im Kältewinter 1962/63 war bis 1967 wieder ausgeglichen. Bei einer überregionalen<br />

Bestandserfassung 1974/75 (KNORRE 1976 a) wurden folgende Bestände geschätzt: Altkreis Gera-Stadt<br />

und -Land auf 23,5 km² 22 BP bzw. auf 35 km² 20 bis 30 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 220 km² 50 BP, Altkreis<br />

Zeulenroda auf 40 km² 19 bis 20 BP. LANGE & LEO (1978) geben den Bestand im Altkreis <strong>Greiz</strong> mit etwa 50<br />

BP an und verweisen auf 32 bekannte und 13 vermutliche Brutplätze. LANGE & LIEDER (2001) gehen für das<br />

Untersuchungsgebiet von 500 bis 600 BP aus. Grundlage dieser Schätzung war eine halbquantitative Erfassung<br />

auf 91 km² Fläche von 1995 bis 2000, bei der eine Dichte von 0,82 bis 0,89 BP/km² ermittelt wurde. Im<br />

Rahmen des ADEBAR-Projektes 2005 bis 2009 ergaben sich 151 bis 400 BP (LUMPE & LIEDER 2009).<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Verringerung des Nahrungsangebotes durch intensive Landwirtschaft und Ausräumung der Landschaft<br />

- Illegale Verfolgung<br />

- Unfälle an Strommasten, Freileitungen, Bahn, Straßenverkehr und Windkraftanlagen<br />

- Forstliche Arbeiten zur Brutzeit in der Horstumgebung<br />

Lokale Schutzmaßnahmen:<br />

- Erhaltung und Schaffung extensiver landwirtschaftlicher Flächen mit reich strukturiertem Offenland<br />

- Aufklärung der Bevölkerung bei illegaler Verfolgung<br />

- Entschärfung gefährlicher Maststandorte und Freileitungen<br />

- Keine forstlichen Arbeiten im Brutrevier zur Brutzeit<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 117

Turmfalke, Falco tinnunculus (Brehm)<br />

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

Status:<br />

BNatSchG §10 Abs.2 Nr.11: Streng geschützt<br />

Landkreis <strong>Greiz</strong> und Stadt Gera: Brutvogel<br />

Turmfalke<br />

Foto: fokus-natur/Leo<br />

Chronik der Bestandsentwicklung:<br />

19. Jahrhundert<br />

Die Ornithologische Sektion Gera (1859) schätzt die Art als häufigen Brutvogel um Gera ein. Spezielle Orte<br />

werden nicht genannt. LIEBE (1873) schreibt: „Der Thurmfalken giebt es bei uns so viel, daß wir sie – wenigstens<br />

in der östlichen Hälfte des Gebiets - verhältnißmäßig als sehr häufig bezeichnen müssen. ... Regelmäßig<br />

stehen, um nur einige der nächstliegenden Oertlichkeiten zu nennen, Horste im Gessenthal, in den Feldhölzern<br />

bei Niebra, Tröbnitz [Trebnitz], Hain, Tinz, Rubitz, Mensdorf, Posterstein, Linda, Mildenfurt ...“. Für<br />

Ostthüringen wird der Turmfalke als sehr häufiger Brutvogel bezeichnet, dessen Bestand seit langer Zeit<br />

etwas abgenommen hat (LIEBE 1878). Nach seinen Aufzeichnungen von 1881 schreibt HELLER (1926):<br />

„Turmfalke (Rüttelfalke). Die Zeiten sind leider vorüber, wo dieses schmucke Fälkchen überall die Umgebung<br />

(Dölau, Pohlitz, Gommla, Pöllwitz, bei der Papiermühle, Elsterberg, Mohlsdorf) belebte. Jetzt wird es<br />

nur noch selten anzutreffen sein. Vor etwa 50 Jahren soll es sogar auf dem Schloßturme [Oberes Schloss<br />

<strong>Greiz</strong>] gebrütet haben.“<br />

1900 bis 1950<br />

Anfang des 20.Jahrhunderts war der Turmfalke ein häufiger Brutvogel in Thüringen, der „überall im Gemäuer<br />

alter Burgen und Ruinen, in Steinbrüchen, an Felswänden und auch in alten Krähennestern sowohl in<br />

Baumgruppen des offenen Geländes, wie in Feldgehölzen und im Randbereich größerer Wälder nistet“<br />

(HILDEBRANDT & SEMMLER 1976). HIRSCHFELD (1932) fand ihn in der Umgebung von Hohenleuben als Brutvogel<br />

in kleinen Feldgehölzen und an Waldrändern.<br />

Ab 1950<br />

GÜNTHER (1969) schätzte im Altkreis Gera-Land und Gera-Stadt knapp 200 BP. Der Bestand war im strengen<br />

Winter 1962/63 auf wenige BP zusammengeschmolzen. Vorwiegend wurden Baumbrüter festgestellt. In<br />

Weida und Gera gab es mehrere BP an Gebäuden, 6 BP allein an der Johanniskirche in Gera. LANGE & LEO<br />

(1978) stellten eine Bestandszunahme fest, wobei Gebäudebrüter deutlich zunahmen. Von den ca. 80 BP im<br />

Altkreis <strong>Greiz</strong> wurden 10 bis 15 BP als Gebäudebrüter in <strong>Greiz</strong> festgestellt. Bei Auma war die Art um 1970<br />

Brutvogel in den Feldgehölzen und an den Waldrändern. Regelmäßig versuchten einige Vögel auf dem<br />

Kirchturm in Auma zu brüten (BARNIKOW, SCHÜTZ & STÖßEL 1971). 1980/81 wurde der Brutbestand überregional<br />

erfasst (PETER 1983), wobei folgende Bestandszahlen geschätzt wurden: Altkreis Zeulenroda auf<br />

40 km² 8 BP, Altkreis <strong>Greiz</strong> auf 227,8 km² 60 bis 80 BP, Altkreis Gera-Stadt und -Land auf 173,75 km² 77 bis<br />

81 BP (davon in Weida 16 bis 18 BP und in Ronneburg 3 BP). LANGE & LIEDER (2001) geben den Gesamtbestand<br />

im Untersuchungsgebiet mit 300 bis 500 BP an. Grundlage dieser Schätzung war eine halbquantitative<br />

Erfassung auf 88 km² Fläche zwischen 1995 und 2000, bei der eine Dichte von 0,37 bis 0,49 BP/km² ermit-<br />

K. Lieder & J. Lumpe: Zur Bestandsentwicklung von Brutvogelarten 118

Ornithologische Berichte aus dem mittleren Elstertal 3 (2011)<br />

telt wurde. Im Rahmen der Kartierung zum ADEBAR-Projekt 2005 bis 2009 wurde die Häufigkeit im Untersuchungsgebiet<br />

auf 177 bis 368 BP geschätzt, wobei der Bestand eher an der Obergrenze liegen wird.<br />

Lokale Gefährdungsfaktoren:<br />

- Einsatz von Bioziden und quecksilberhaltigen Saatgut-Beizmittel<br />

- Umbruch von Dauergrünland in Ackerflächen<br />

- Beseitigung der kleinteiligen Parzellierung des Offenlandes zugunsten großer Schlageinheiten<br />

- Einbruch der Feldmausbestände<br />