Sonnenuhren

Sonnenuhren

Sonnenuhren

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

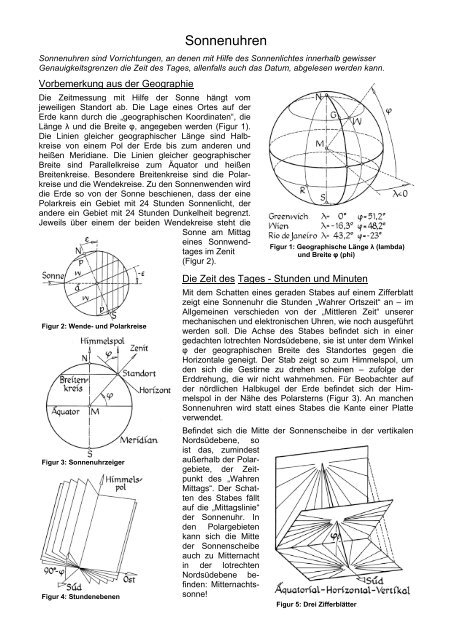

Halbkugel wird oben von einem waagrechten Kreis begrenzt, dem Bild des Horizonts. Oft ist ein südlicherTeil der Halbkugel abgeschnitten, unter dem Winkel 90°-φ (Figur 10, Mitte; φ ist die geographischeBreite des Standortes). Zu den Sonnenwenden überstreicht der Schatten der Stabspitze dieBilder der beiden Wendekreise der Sphäre, zu den Tagundnachtgleichen das Bild des Himmelsäquators.Die drei Kreisbögen werden jeweils in zwölf gleiche Teile geteilt, die Teilungspunkte durchStundenlinien verbunden. Der Stab hieß „Gnomon“. Die <strong>Sonnenuhren</strong>kunde wird oft als „Gnomonik“bezeichnet.Projektionen dieser sphärischen Zifferblätter auf verschiedene Flächen ergaben eine Vielzahl vonFormen griechischer <strong>Sonnenuhren</strong>, die von den Römern übernommen wurde. Zifferblätter gab es aufEbenen (Figur 10, rechts), in nach vorne offenen Hohlkugelteilen mit einem Lichteinfall durch eineÖffnung an der höchsten Stelle, weiters in konkaven Teilen der Mantelflächen von Drehzylindern undDrehkegeln, deren Achsen zur Erdachse parallel waren.NeuzeitFigur 10: Antike <strong>Sonnenuhren</strong>; Skaphe, Hemicyclium und ebene HorizontaluhrIn den „dunklen“ Jahrhunderten war das astronomische Wissen der Antike im Abendland vergessen,wurde aber von den Arabern bewahrt. Im 15. Jh., vielleicht bereits vorher von den Arabern, wurdeder „Polstab“ erfunden, der zum Himmelspol gerichtet ist. Die Tage können unabhängig von den Jahreszeitenin 24 fast gleiche Teile geteilt werden. (Die Werte der Zeitgleichung ändern sich sehr geringfügigvon Stunde zu Stunde.) Maßgeblich an der Entwicklung des Polstabs beteiligt waren dieÖsterreicher Johannes von Gmunden (1380/84-1442) und Georg von Peuerbach (1423-1461).Zifferblätter mit Datumslinien ermöglichten verschiedene Teilungen der Tage: Babylonische Stundenteilten die Zeiträume zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufgängen der Sonne in 24 bis auf geringeUnterschiede gleiche Teile, italische Stunden die Zeiträume zwischen zwei aufeinanderfolgendenUntergängen. (Wieder sind vollkommen exakte Teilungen nicht möglich, wegen der unterschiedlichenZeiten, zu denen die Sonne an aufeinander folgenden Tagen aufgeht und untergeht, aber auchwegen der sich sehr langsam, aber ständig ändernden Zeitgleichung.)Die italischen Stunden ließen auch erkennen, mit welcher Dauer des Tageslichtes an einem Tag zurechnen war. An der Braunschweiger Hütte (Pitztal) gibt es seit 1992 eine Sonnenuhr mit Linien fürdie italischen Stunden, im Dienst der Bergwanderer!Eine Sonnenuhr kann während einer Reihe von Nächten vor und nach dem Vollmond auch alsMonduhr verwendet werden. Bei Vollmond wird die Mitternacht auf der Mittagslinie angezeigt. Tabellenneben dem Zifferblatt geben an, wie je nach dem „Mondalter“ die durch das Mondlicht angezeigteZeit umzurechnen ist.Noch Ende des 19. Jh. wurden auf französischen Bahnhöfen <strong>Sonnenuhren</strong> zum Nachstellen der me-<strong>Sonnenuhren</strong> der verschiedensten Arten gebaut, auch heu-chanischen Uhren verwendet. Nach 1920 bekamen verdiente englische Beamte in den Kolonien sehrgenaue „Heliochronometer“.Schon immer wurden mit Erfindungsgeistte wird Neues entwickelt. In wohlhabenden Ländern werden <strong>Sonnenuhren</strong> als Schmuck an Wändenangebracht oder in Gärten und auf öffentlichen Plätzen aufgestellt. Mitunter werden zu Repräsentationszweckenmonumentale <strong>Sonnenuhren</strong> errichtet.In Österreich sollte altes Kulturgut gepflegt werden. Wiederholt fallen bei Restaurierungen historische<strong>Sonnenuhren</strong> dem Sparstift zum Opfer. Noch wichtiger ist aber wohl ein Besinnen auf ein naturgegebenesZeitmaß und, damit verbunden, auf den Wert der Zeit.Wien, im März 2010 (1. Fassung März 2007)Zum NachlesenWalter Hofmann

Hans Kern, Josef Rung: Sphärische Trigonometrie. Für Gymnasien. Bayerischer Schulbuchverlag.(ISBN 978-3-7627-3534-2, € 24,60; Lösungen dazu € 17,50)Rudolf Hame: Sphärische Trigonometrie. Grundlagen, Anwendungen auf die Erd- und Himmelskugel.Oldenbourg Schulbuchverlag. (ISBN 978 3-637-03256-9, € 24,70)James Evans: The History and Practice of Ancient Astronomy. Oxford University Press 1998.(ISBN 978-0-19-509539-5, € 85,-)Karl Schwarzinger: Katalog der ortsfesten <strong>Sonnenuhren</strong> Österreichs; 3. Auflage 2006, mit CD-Rom.Österreichischer Astronomischer Verein. € 9,50 plus Versandspesen, stark reduzierterPreis. Bestellung bei der Arbeitsgruppe (siehe unten).Heinrich Stocker: Spuren der Sonne in Osttirol. Lienz 2009.(€ 27,- + Porto, Bestellungen bitte bei abo@osttirolerbote.at)HomepagesKarl SchwarzingerHelmut SondereggerBritish Sundial Societyhttp://members.aon .at/sundials/http://web.utanet.at/sondereh/http://www.sundialsoc.org.uk …(<strong>Sonnenuhren</strong> in Österreich)(Software für Sonnenuhrberechnungen)How can we help you?How do sundials work? (Tony Moss)Arbeitsgruppe <strong>Sonnenuhren</strong> im Österreichischen Astronomischen VereinMitgliedsbeitrag pro Jahr derzeit € 18,-; jährlich zwei „Rundschreiben“, eine Tagung im Herbst.Kontakt: Walter Hofmann, Favoritenstraße 108/6, 1100 Wien; wf.hofmann aon.atAdi Prattes, sonnenuhr gmx.at12.März 2010