Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden

Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden

Einzelzimmerquote - Technische Universität Dresden

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

32 Extra Bauen | Einrichten<br />

<strong>Einzelzimmerquote</strong><br />

Mehr Räume trotz gleicher<br />

Baukosten<br />

Eine Studie der <strong>Technische</strong>n <strong>Universität</strong> <strong>Dresden</strong> zeigt, dass es bei einem Neubau<br />

durchaus möglich ist, den Einzelzimmeranteil auf 85 Prozent anzuheben,<br />

ohne das gegenwärtige Investitionsniveau erhöhen zu müssen.<br />

Von Prof. Dr. Peter Schmieg, Dr. Gesine Marquardt, Stefan Eickmann<br />

Die Festschreibung einer Quote für den Einzelzimmeranteil<br />

in stationären Altenpflegeeinrichtungen<br />

wird anlässlich der Heimgesetzgebungsverfahren<br />

einiger Bundesländer derzeit sehr<br />

kontrovers diskutiert. So ist in Bayern die Festschreibung<br />

eines Einzelzimmeranteils von voraussichtlich<br />

85 Prozent und in Baden-Württemberg<br />

von 100 Prozent geplant.<br />

In Nordrhein-Westfalen wurde bereits eine<br />

Quote von 80 Prozent verabschiedet. Wie sich<br />

das Leben in einem Einzelzimmer oder einem<br />

Doppelzimmer auf die Bewohner auswirkt, und<br />

ob sich aus einer erhöhten <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />

generell erhöhte Investitions- und Betriebskosten<br />

der Einrichtungen ableiten lassen, wurde bisher in<br />

einigen Studien untersucht. Die Ergebnisse sind<br />

jedoch uneinheitlich.<br />

Bedarf an Gemeinschaftsflächen<br />

prüfen und optimieren<br />

Dass mit zunehmendem Einzelzimmeranteil<br />

die Fläche und damit die Baukosten der Einrichtungen<br />

ansteigen, ist zwar unbestritten, dennoch<br />

werden bereits seit einigen Jahren von verschiedener<br />

Seite Kompensationsmöglichkeiten im<br />

Gebäude untersucht. Dieser Ansatz wird in einer<br />

aktuellen, vom Bayerischen Staatsministerium für<br />

Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen<br />

(StMAS) beim Lehrstuhl für Sozial- und Gesundheitsbauten<br />

der TU <strong>Dresden</strong> in Auftrag gegebenen<br />

Studie verfolgt. Es wird darin untersucht, mit<br />

welchen Veränderungen in den betrieblichen und<br />

baulichen Konzeptionen zukünftig ein Einzelplatzanteil<br />

von 85 Prozent beim Neubau stationärer<br />

Altenpflegeeinrichtungen in Bayern realisiert<br />

werden kann, ohne die Investitionskosten im Vergleich<br />

zum gegenwärtigen Niveau zu erhöhen.<br />

Basis der Untersuchungen ist eine Analyse der<br />

Raumprogramme in 32 seit 2002 in Bayern erbauten<br />

Pflegeeinrichtungen, die entweder mit Förder-<br />

mitteln des Freistaats oder frei finanziert errichtet<br />

wurden. Aus den erhobenen Daten werden entsprechend<br />

der unterschiedlichen Rahmenbedingungen<br />

der Finanzierung zwei Durchschnittshäuser<br />

generiert.<br />

Deren Funktionsstellen werden mit Kostengewichten<br />

bewertet, womit den unterschiedlich<br />

hohen Investitionskosten von Flächen verschiedener<br />

Funktionen Rechnung getragen wird. So<br />

verursacht beispielsweise ein Quadratmeter Badfläche<br />

etwa doppelt so hohe Baukosten wie eine<br />

Lagerfläche derselben Größe. Anhand der Durchschnittshäuser<br />

kann dargestellt werden, dass sich<br />

die Baukosten und der Flächenbedarf der Häuser<br />

erwartungsgemäß erhöhen, wenn die <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />

angehoben wird.<br />

Gleichzeitig können aber auch Veränderungsvarianten<br />

in den betrieblichen Konzeptionen sowie<br />

im Flächenansatz einzelner Funktionsstellen<br />

vorgenommen und dahingehend untersucht werden,<br />

ob dort Reduktionspotenziale bestehen, mit<br />

denen der entstandene Flächen- und Baukostenzuwachs<br />

kompensiert werden kann.<br />

Ausgangslage der Pflegeheime in Bayern: Die<br />

unterschiedliche Art der Finanzierung wirkt sich<br />

wenig auf den vorgefundenen durchschnittlichen<br />

Einzelplatzanteil von 73 Prozent bei den frei finanzierten<br />

und 76 Prozent bei den geförderten<br />

Einrichtungen aus. Auch die Struktur der Raumprogramme<br />

ist ähnlich. Deutlichere Auswirkungen<br />

der Finanzierungsform sind hingegen in den<br />

durchschnittlichen Flächen je Bewohner sichtbar.<br />

Bei den geförderten Häusern wurden etwa 55<br />

Quadratmeter Nutzfläche (NGF) je Bewohner<br />

über alle Funktionsstellen realisiert, wohingegen<br />

es bei den frei finanzierten nur rund 44 Quadratmeter<br />

waren. Dies ist bei der Analyse von Reserven<br />

in den Flächen bzw. Baukosten von großer<br />

Bedeutung, da die Spielräume für frei finanzierte<br />

Häuser aufgrund derer bereits verdichteten<br />

Raumprogramme schon stark begrenzt sind.<br />

Altenheim 11|2009

Die Platzzahl der Einrichtungen liegt im Mittel<br />

bei 90 Plätzen bei den geförderten Häusern und<br />

bei 104 Plätzen bei den frei finanzierten. Nahezu<br />

alle Bewohnerzimmer der Stichprobe verfügen<br />

über ein eigenes Bad und für jeweils ungefähr 25<br />

bis 30 Bewohner wird ein Pflegebad vorgehalten.<br />

Eine zentrale Speisenproduktion stellt in beiden<br />

Finanzierungsformen das gängige Versorgungsmodell<br />

dar, während Cafeterien überwiegend<br />

Bestandteil von geförderten Häusern sind. Die<br />

Unterschiede zwischen den Häusern liegen also<br />

insgesamt weniger in den zu Grunde gelegten<br />

Raumprogrammen, sondern überwiegend in den<br />

Flächen, die für die einzelnen Funktionen vorgehalten<br />

werden.<br />

Verzicht auf Pflegebäder schafft mehr<br />

Fläche für Einzelzimmer<br />

Um Maßnahmen zur Kompensation der Flächen<br />

und Baukosten anhand von Modellrechnungen<br />

untersuchen und bewerten zu können, werden<br />

Veränderungsvarianten in einzelnen Funktionsstellen<br />

der Raumprogramme bausteinartig<br />

vorgenommen. Ob damit auch ein relevanter<br />

Qualitätsverlust für die Bewohner einhergehen<br />

könnte, wird in dieser Studie nicht untersucht. Es<br />

gibt jedoch für jede vorgenommene Maßnahme<br />

realisierte Praxisbeispiele, und die untersuchten<br />

Veränderungsvarianten können in zukünftigen<br />

Raumprogrammen auch nur teilweise bzw. in<br />

Kombination miteinander angewandt werden.<br />

Standardisierung der Bädergrößen für die Berechnungsgrundlage:<br />

Für die den Bewohnerzimmern<br />

unmittelbar angegliederten Bäder wurde,<br />

unabhängig von der Finanzierungsform des Hauses,<br />

eine durchschnittliche Fläche von 4,3 Quadratmetern<br />

erhoben. Auf dieser Grundfläche lässt<br />

sich ein barrierefreies Bad mit einem Bewegungsradius<br />

von 120 Zentimetern vor Handwaschbecken<br />

und Toilette sowie innerhalb der Dusche<br />

gemäß der DIN 18025-2 realisieren. Für ein von<br />

Bewohnern mit Rollstuhl selbstständig benutzbares<br />

Bad ist jedoch eine Bewegungsfläche von 150<br />

Zentimetern gemäß der DIN 18025-1 notwendig<br />

und die Badgröße von 4,3 Quadratmetern ist dafür<br />

nicht ausreichend.<br />

In den durchgeführten Modellrechnungen wurden<br />

deshalb zwei Mindestgrößen angenommen:<br />

Zum einen barrierefreie Bäder nach DIN 18025-2<br />

mit einer Fläche 3,6 Quadratmetern sowie eine<br />

Anzahl von acht barrierefreien Bädern für Rollstuhlbenutzer<br />

nach DIN 18025-1 mit einer Fläche<br />

von 5,4 Quadratmetern. Insgesamt ergibt sich so<br />

eine Flächenminderung im Bereich der Bäder,<br />

und es besteht bereits ein Potenzial an Flächen<br />

Altenheim 11|2009<br />

Wenn sich Gemeinschaftsaktivitäten mehr auf Wohnbereiche und<br />

Hausgemeinschaften konzentrieren, könnte die Fläche eines multifunktional<br />

nutzbaren Gemeinschaftsraumes kleiner sein.<br />

Foto: Krüper<br />

und Baukosten, das anteilig zur Kompensierung<br />

des erhöhten Einzelzimmeranteils herangezogen<br />

werden könnte. Die Baukostenminderung fällt<br />

hierbei jedoch nicht in größerem Umfang aus, da<br />

die Flächenreduktion im Bereich der Bäder sich<br />

nicht proportional auf deren Baukosten auswirkt.<br />

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anforderungen<br />

an Installation und Ausstattung der Bäder<br />

konstant bleiben.<br />

Jeder Bewohner hat ein Zimmer,<br />

aber je zwei teilen sich ein Bad<br />

Bewohnerzimmer und Gemeinschaftsflächen:<br />

Die Gemeinschaftsflächen innerhalb der Wohnbereiche<br />

sowie die Individualflächen in den Bewohnerzimmern<br />

sind in dieser Studie nicht der<br />

Gegenstand von Veränderungsmaßnahmen. Es<br />

handelt sich hierbei um Flächen von zentraler<br />

Bedeutung für die Wohnqualität und deren Minimierung<br />

würde in jedem Fall einen nicht anzustrebenden<br />

Qualitätsverlust nach sich ziehen. Es bestehen<br />

jedoch in veränderten Raumzuordnungen<br />

Flächenpotenziale, indem über einen Vorraum<br />

zwei Einzelzimmer und ein Bad erschlossen werden,<br />

was als Doppelappartement bezeichnet wird.<br />

Auch bereits mit der Ausbildung nur eines Teils<br />

der Bewohnerzimmer in dieser Form kann es<br />

möglich sein, die zusätzlichen Flächen und Baukosten,<br />

die aus dem erhöhten Einzelzimmeranteil<br />

resultieren, zu kompensieren.<br />

Bisher war nach Maßgabe der Heimmindestbauverordnung<br />

für jeweils 20 Bewohner ein Pflegebad<br />

notwendig. Diese Anzahl wurde jedoch bereits<br />

in der Stichprobe nicht vorgefunden. Oftmals<br />

ist eine so hohe Pflegebäderzahl auch nicht notwendig,<br />

sodass einige Bäder des Hauses nur selten<br />

genutzt werden. Es erscheint zukünftig in einer w<br />

33

34 Extra Bauen | Einrichten<br />

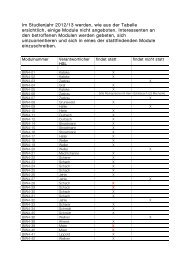

GEFörDErtE HäuSEr<br />

Modellrechnungen NGF in m² /<br />

Bewohner<br />

Ausgangslage:<br />

gefördertes<br />

Durchschnittsheim<br />

Zielgröße: geför-<br />

dertes Heim mit<br />

85% Einzelzimmern<br />

und standar-<br />

disierter Badgröße<br />

w reduzierten Anzahl an Pflegebädern ein Kompensationspotenzial<br />

für den erhöhten Einzelzimmeranteil<br />

gegeben.<br />

Dezentrale Speisenversorgung und Verzicht<br />

auf Cafeterien spart Grundfäche<br />

Aufgrund der erhöhten Anforderungen an Haustechnik<br />

und Einrichtung sind Flächen zur Speisenversorgung<br />

tendenziell teure Flächen. Untersucht<br />

wird in den Modellrechnungen der Studie,<br />

wie sich der Flächenverbrauch und die Baukosten<br />

verändern, wenn von der zentralen Eigenpro-<br />

Flächendifferenz<br />

zur<br />

Ausgangslage<br />

Kostendifferenz<br />

zur<br />

Ausgangslage<br />

54,87 0 0<br />

55,27 +0,7% +1,2%<br />

Veränderungsmaßnahmen in Bausteinen der Raumprogramme<br />

Reduktion auf ein<br />

Pflegebad<br />

Umstellen auf<br />

dezentrale<br />

Speisenproduktion<br />

Umstellung auf<br />

Fremdproduktion<br />

mit dezentraler<br />

Regeneration<br />

Wegfall der<br />

Cafeteria<br />

Nur noch 40 m²<br />

Mehrzweck- u.<br />

Therapiebereich<br />

Alle Einzelzimmer<br />

nach DIN 18025-2<br />

als Doppelappartements<br />

(2EZ, 1Bad)<br />

54,80 -0,1% -0,2%<br />

54,89 0 % -0,5%<br />

53,97 -1,6% -2,0%<br />

54,33 -1,0% -0,5%<br />

54,53 -0,6% -0,1%<br />

53,41 -2,7% -4,4%<br />

Um die Kosten für die Einhaltung der <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />

nicht explodieren zu lassen, gilt es gut zu planen. Diese<br />

Modellrechnung zeigt Möglichkeiten bei geförderten Heimen.<br />

Tabelle: TU <strong>Dresden</strong><br />

duktion der Speisen auf eine dezentrale Speisenversorgung<br />

in den Wohnbereichen bzw. auf eine<br />

Fremdproduktion der Speisen mit dezentraler Regeneration<br />

umgestellt wird. Es können hier zwar<br />

durchaus Flächenpotenziale identifiziert werden,<br />

die Wahl eines Versorgungssystems kann jedoch<br />

nicht nur nach ökonomischen Interessen erfolgen,<br />

sondern muss vor dem Hintergrund des durch<br />

den Träger formulierten Gesamtkonzepts entschieden<br />

werden. Dies gilt auch für das Vorhalten<br />

einer Cafeteria, die nicht nur zur Nutzung durch<br />

die Bewohner, sondern auch für die Vernetzung<br />

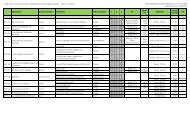

FrEi FinAnZiErtE HäuSEr<br />

Modellrechnungen NGF in m² /<br />

Bewohner<br />

Ausgangslage: frei<br />

finanziertes<br />

Durchschnittsheim<br />

Zielgröße: frei<br />

finanziertes Heim<br />

mit 85% EZ und<br />

standardisierter<br />

Badgröße<br />

Flächendifferenz<br />

zur<br />

Ausgangslage<br />

Kostendifferenz<br />

zur<br />

Ausgangslage<br />

43,90 0 0<br />

44,64 +1,7% +2,2%<br />

Veränderungsmaßnahmen in Bausteinen der Raumprogramme<br />

Reduktion auf ein<br />

Pflegebad<br />

Umstellen auf<br />

dezentrale<br />

Speisenproduktion<br />

Umstellung auf<br />

Fremdproduktion<br />

mit dezentraler<br />

Regeneration<br />

Wegfall der<br />

Cafeteria<br />

Nur noch 40 m²<br />

Mehrzweck- u.<br />

Therapiebereich<br />

Alle Einzelzimmer<br />

nach DIN 18025-2<br />

als Doppelappartements<br />

(2EZ, 1Bad)<br />

44,03 +0,3 % -0,1%<br />

45,06 +2,7% +2,6 %<br />

44,23 +0,7% +0,9%<br />

43,88 0 % +0,6%<br />

44,56 +1,5 % +2,0 %<br />

42,77 -2,6% -4,8%<br />

Freie Bauträger, die Mehrzweckflächen und die Anzahl der<br />

Pflegebäder reduzieren, können die <strong>Einzelzimmerquote</strong><br />

gewährleisten, ohne dass die Kosten explodieren.<br />

Tabelle: TU <strong>Dresden</strong><br />

Altenheim 11|2009

der Einrichtung in das Wohnquartier von Bedeutung<br />

ist. Der Verzicht auf eine Cafeteria oder auch<br />

deren Ausgliederung stellt nicht unter allen Rahmenbedingungen<br />

eine Flächenressource, die zur<br />

Disposition steht, dar, bietet aber in vielen Fällen<br />

Einsparpotenziale.<br />

Mehrzweck- und therapieräume: In einer weiteren<br />

Modellrechnung wird eine Reduktion der<br />

Mehrzweck- und Therapieräume auf eine Mindestgröße<br />

von 40 Quadratmetern untersucht. Die<br />

Realisierbarkeit dieser Variante ist von der Konzeption<br />

des Hauses abhängig. Wenn sich, wie in<br />

zahlreichen Einrichtungen vorgefunden, die Gemeinschaftsaktivitäten<br />

ohnehin auf die Wohnbereiche<br />

und Hausgemeinschaften konzentrieren,<br />

kann in Abhängigkeit der Anforderungen vor<br />

Ort ein in der Fläche deutlich geminderter multifunktionell<br />

nutzbarer Raum ausreichend sein.<br />

Insbesondere im Bereich der mit Fördermitteln<br />

erbauten Häuser bestehen somit anteilige Kompensationspotenziale.<br />

Die in der Studie vorgenommenen Modellrechnungen<br />

zeigen, dass es durchaus möglich ist, eine<br />

Erhöhung des Einzelzimmeranteils auf 85 Prozent<br />

bei zukünftigen Neubaumaßnahmen flächen- und<br />

kostenneutral gegenüber den derzeitigen baulichen<br />

Standards vorzunehmen. Die Modellrechnungen<br />

zeigen für geförderte und frei finanzierte<br />

Häuser im Trend vergleichbare, in der Ausprägung<br />

jedoch unterschiedliche Ergebnisse auf. Nicht alle<br />

in der Studie untersuchten Varianten werden<br />

sich in allen Häusern auch umsetzen lassen, und<br />

es wird eine Auswahl und Kombination vor dem<br />

Hintergrund der unterschiedlichen Konzeptionen<br />

der Träger bzw. Einrichtungen notwendig werden.<br />

Damit ist es möglich, bei zukünftigen Bauvorhaben<br />

ein den eigenen Anforderungen entsprechendes<br />

Raumprogramm zu entwickeln. ¬<br />

> technische universität <strong>Dresden</strong>, Fakultät Architektur,<br />

Lehrstuhl Sozial- und Gesundheitsbauten,<br />

01062 <strong>Dresden</strong>,tel. (03 51) 46 33 47 24.<br />

Hallo, Frau Marqardt,<br />

haben Sie noch Vorschläge für Zusatzinfos im<br />

Abspann? Kann man die Studie erwerben oder<br />

herunterladen und wo??<br />

Soll Herr Prof. Schmieg zuerst als Autor genannt<br />

werden?<br />

Wo arbeitet bzw. lebt Herr Eickmann, auch in<br />

<strong>Dresden</strong>??<br />

Altenheim 11|2009<br />

DoPPELAPPArtEMEntS SPArEn BAuKoStEn w<br />

Einzel- und Doppelzimmer sowie Doppelappartements nach DIN<br />

18025-2. Ein Platz im Doppelappartement benötigt acht Prozent weniger<br />

Fläche als ein Einzelzimmer, ein gemeinsames Bad senkt Baukosten.<br />

Grafik: TU <strong>Dresden</strong><br />

Dr.-ing. Gesine Marquardt ist Architektin<br />

und wissenschaftliche Mitarbeiterin an<br />

der technischen universität <strong>Dresden</strong>.<br />

Prof. Dr.-ing. Peter Schmieg von der<br />

technischen universität <strong>Dresden</strong>, Fakult<br />

Architektur.<br />

Stefan Eickmann ist Diplom Pflegewirt<br />

(FH).<br />

35