DIE SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE IN INDIEN - Watch Around

DIE SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE IN INDIEN - Watch Around

DIE SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE IN INDIEN - Watch Around

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

64GESCHICHTEGE<strong>DIE</strong> <strong>SCHWEIZER</strong><strong>UHREN<strong>IN</strong>DUSTRIE</strong><strong>IN</strong> <strong>IN</strong><strong>DIE</strong>NEine besondere BeziehungPierre-Yves DonzéObwohl man in der Uhrenweltderzeit wie gebannt auf Chinablickt, ist das Reich der Mittenicht der einzige aufstrebendeMarkt mit Wachstumspotenzial.Wie steht es denn mit den anderenneuen Industrienationen,die inzwischen ebenfalls zuwichtigen Global Players derWeltwirtschaft geworden sind?Dabei verdient vor allem auchIndien Interesse, nicht nur weil dasLand mit über einer MilliardeEinwohner selbst grosse Markt -chancen bietet, sondern auchweil seit dem ausgehenden19. Jahr hundert eine besondereBeziehung zur Schweizer Uhren -industrie besteht.Exporte für die britischenKolonialbeamten. Indien gehörtzu den neuen Märkten, die zwischen1890 und 1914 für dieSchweizer Uhrenindustrie zunehmendan Bedeutung gewinnen.Während bis Mitte des19. Jahrhunderts Europa unddie USA die traditionellenAbsatzmärkte für helvetischeUhren sind, kommt Endedes Jahrhunderts ein grosserDiversifizierungs prozess der64| watch around Nr. 011 Frühling-Sommer 2011

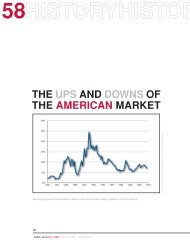

SCHICHTEGESCHSchweizer Exporte nach Indien 1885-2000Wert (in heutigen Franken) und Anteil der Fertiguhren (in %)25000000 100.020000000 80.015000000 60.090.070.050.01000000040.030.05000000 20.010.00 0.0188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801885189018952000Wert Fertiguhren (%) Quelle: Verband der Schweizerischen UhrenindustrieMärkte in Gang. Dieses Phänomen ist einerseitsauf den Aufstieg amerikanischer Uhrenfirmen wieWaltham <strong>Watch</strong> und Elgin <strong>Watch</strong> zurückzuführen,die den amerikanischen Markt zum wettbewerbsfähigstender Welt machen, und andererseits auf dieEntwicklung neuer Technologie im Fernmelde- undTransportwesen (Telegraph, Dampfschifffahrt,Eisenbahnen), die eine Ausdehnung der Geschäfts -beziehungen über die ganze Welt erlauben. Sowird der Orient zu einem neuen Abnehmer für dieschweizerische Uhrenindustrie.Zu diesen neuen Märkten, die in der zweiten Hälftedes 19. Jahrhunderts aufkommen, gehört Indien,und seine Bedeutung nimmt bis in die 1920erJahre laufend zu. In der Tat steigt der Wert derSchweizer Uhrenexporte nach dem IndischenSubkontinent von 658000 Franken im Jahr 1885auf 1.7 Millionen im Jahr 1900 und auf über21 Millionen Franken 1920. Und dieses Wachstumberuht fast ausschliesslich auf dem Export fertigerUhren: ihr Anteil an den Uhrenexporten nach Indienvon 1885-1920 beträgt 97.4%. Die Schweizer Uhren -hersteller gründen in Indien keine Assemblage-Fabriken, wie sie es zum Beispiel in Russland oderJapan tun. Auf dem Indischen Subkontinent gib eskeine einheimische Uhren produktion. Somit hatder Handel mit Schweizer Uhren dort freies Spiel.Bei diesen Uhren handelt es sich hauptsächlichum einfache und günstige Produkte. Man kann gareine stetige Abnahme ihres durchschnittlichenWerts von 22 Franken im Jahr 1885 auf6.5 Franken 1915 beobachten, bevor der Wert1920 wieder auf 17 Franken steigt. Bei denExporten handelt es sich also nicht einfach um65watch around Nr. 011 Frühling-Sommer 2011 |

GESCHICHTEGESCLuxusuhren für die Wirtschaftselite, sondern auchum Produkte für die Mittelschichten, die mit derEntwicklung der indischen Städte und Industrie inErscheinung treten. Die Beamten des BritishEmpire, die die Kolonie verwalten, sind eifrigeAbnehmer der helvetischen Uhren. Auch dieEisenbahnen und die Armee sind wichtige Kundender Schweizer Uhrenindustrie, wie sich denInseraten der Schweizer Firmen entnehmen lässt,die auf diesem Markt präsent sind.Somit ist Indien in den frühen 1920er Jahren zueinem wichtigen Absatzmarkt für Schweizer Uhrengeworden. Die relative Bedeutung dieses Marktesnimmt gar noch stetig zu: von 1.0% Volumenanteilan den Uhrenexporten im Jahr 1885 auf 1.8%1900 und gar 8.8% im Ausnahmejahr 1920. Damithat er beinahe die Bedeutung des amerikanischenMarktes erreicht.Erweiterte Absatzmärkte. Für die Zwischen -kriegszeit weisen die Exportstatistiken eine grosseStabilität des indischen Marktes aus: Im Mittelbelaufen sich die Uhrenexporte in dieses Land auf4.6 Millionen Franken jährlich und umfassenhauptsächlich komplette Uhren (95.4% derExporte). Die halbe Million Uhren, die Jahr für Jahran den Indischen Subkontinent gehen, machenüber 3% der gesamten Schweizer Exporte aus.In den 1930er Jahren ändert sich die Struktur desMarktes jedoch stark. Um der weltweiten Krise zutrotzen, werfen die Schweizer Uhrenhersteller neuartigeTypen einfacher und standardisierter Uhrenauf den Markt. So bringt die West End <strong>Watch</strong>, dieseit dem Ende des 19. Jahrhunderts zu den wichtigstenSchweizer Firmen gehört, die auf dem indischenMarkt präsent sind, eine neue günstige Uhr,die Secundus heraus, die sowohl als Taschenuhrwie als Armbanduhr angeboten wird. Im Folgejahrlanciert dieselbe Firma ihre Marke Sowar miteinem neuen, preiswerten Armbanduhrmodell neu.Diese Uhren sind hauptsächlich für die Arbeiterund eine weniger exklusive Kundschaft bestimmtund tragen zur Demokratisierung der Benutzungvon Uhren bei der städtischen BevölkerungIndiens bei.Auslagerung nach Indien? Nach der Unabhängig -keit von 1947 verfolgt Indien eine Wirtschaftspolitik,die fundamental mit der Kolonialzeit bricht. Der Staatetabliert sich in den 1950er und 1960er Jahren alsHauptakteur in der industriellen Entwicklung desLandes. In der Kontrolle über den Aussenhandel in derNachkriegszeit und der Einführung des zweiten Fünf -jahresplans (1956-1961) zeigt sich das Bestreben desStaates, eine nationale Industrie aufzubauen und dieausländischen Einflüsse auf die inländische Wirtschaftmöglichst zurückzubinden. In der Uhrenbranche kontingentierendie Behörden die Importe und führen fürUnternehmen, die Uhren nach Indien verkaufenmöchten, ein Lizenzsystem und damit Handels -beschränkungen ein, die bis Ende der 1990er in Kraftbleiben und zum Ziel haben, den Aufbau einer einheimischenUhrenindustrie zu fördern.In der Schweizer Uhrenbranche ist man sich derHerausforderung bewusst, jedoch uneins über dieStrategien, mit denen man ihr begegnen könnte:Soll man sich an der Verlagerung der Industriebeteiligen, um Marktanteile zu behaupten? Odersoll man im Gegenteil diese Praxis verbieten undden Export fertiger Produkte fördern? 1958 wirdvon der Uhrenindustrie eine Delegation nachIndien entsandt, um die Produktionsmöglichkeitenvor Ort zu studieren. Allerdings untersagen dieBestimmungen des Uhrenstatuts (siehe WA010)den Schweizer Firmen vorerst solche direktenInvestitionen im Ausland.Als der Kartellzwang 1961 gelockert wird, sehendie Firmen immerhin eine Möglichkeit, dieAuslagerung eines Teils ihrer Produktion nachIndien zu erwägen. So ziehen sechs SchweizerUnternehmen, von denen mehrere schon seit langemauf dem indischen Markt etabliert sind, denAufbau von Produktionsbetrieben vor Ort inBetracht, nämlich SSIH (mit Tissot und Omega),Favre-Leuba, Enicar, Degoumois, Benrus(eine amerikanische Firma mit SchweizerNiederlassung) und Langendorf. Sie richten 1964ein Gesuch an die eidgenössischen Behörden, mitdem sie die Erlaubnis erwirken möchten, in Indienzu investieren. Doch weder dem Uhrenverbandnoch der Schweizerischen Uhrenkammer gelingtes trotz derEinsetzung von ad hoc-Arbeitsgruppen,eine Einigung in der helvetischen Uhrenbranchezu erzielen, denn einige Fabrikanten wehren sichheftig gegen den Industrietransfer. Das hat zurFolge, dass bis Ende der 1960er Jahre keineinziges namhaftes Uhrenindustrieprojekt mitSchweizer Beteiligung konkret wird.66| watch around Nr. 011 Frühling-Sommer 2011

HICHTEGESCHICWest End-Kataloge der 1930er Jahre (oben) und von 1943 (vorige Seite).Der Markt wird der Konkurrenz der Schweizüberlassen. Unterdessen sind die Haupt -konkurrenten der Schweizer Uhrenindustrie gutgerüstet. Sie investieren in Indien und tragen zumAufbau einer Uhrenindustrie in dieser Region inden frühen 1960er Jahren bei. Dazu sind etwa jeneUhrenfabrikanten zu zählen, die mit indischenPartner die Firma Indo-French Time IndustriesPrivate Ltd. in Bombay gründen, oder das deutscheUnternehmen Kasper & Co aus Pforzheim,das mit lokalen Industriellen die Asika TimeIndustries Private Ltd. in Konoor ins Leben ruft.Beide bauen Uhrwerke zusammen, die sie ausFrankreich beziehungsweise Deutschland importierthaben.Doch hauptsächlich ist es die japanische FirmaCitizen <strong>Watch</strong>, die in Indien Fuss fasst, indem siein Bangalore ein Joint Venture mit der HMT(Hindustan Machine Tool) eingeht, die 1953 vonder indischen Regierung zur Herstellung vonWerkzeugmaschinen und Präzisionsinstrumentengegründet wurde. Das japanische Unternehmenstellt ebenfalls seit Mitte der 1950er JahreWerkzeugmaschinen her, die es nun exportiert, umdie Uhrenwerkstätten der HMT zu bestücken.Zudem beliefert es seinen indischen Partner solange mit Rohwerken und Bestandteilen, bis er inder Lage ist, eigene Werke herzustellen.Am engsten ist die Zusammenarbeit jedoch bei derAusbildung des indischen Fachpersonals. 1961nimmt Citizen 51 indische Ingenieure auf, um sieein Jahr lang in ihren Betrieben zu schulen. Im Juni1962 wird eine Gruppe Ingenieure von Citizennach Indien geschickt, um gemeinsam mit67watch around Nr. 011 Frühling-Sommer 2011 |

GESCHICHTEGESC© CEJARE, Saint-Imier. Fonds Aubry Frères SAWest End-Inserat aus den 1940er Jahren.den heimgekehrten indischen Technikern denProduktionsaufbau zu überwachen. Und imDezember 1962 geht die Firma dann in Betrieb.HMT wird im Laufe der 1970er Jahre zum grösstenindischen Uhrenhersteller. Die indische Produktionberuht zwar hauptsächlich auf der Assemblagemeist aus Japan importierter Stücke, boomt jedochregelrecht in den 1960er und 1970er Jahren. Von1965 bis 1980 steigt die einheimische Uhren -produktion von 208000 auf 4.8 Millionen Stück.Seit den späten 1980er Jahren ist auch die FirmaTitan kräftig am Aufschwung der indischenUhrenindustrie beteiligt, die den Heimmarkt vorallem mit Quarzuhren versorgt und zum Haupt -konkurrenten von HMT wird. 1993 beläuft sich dieindische Uhrenproduktion auf gegen 30 MillionenStück, an denen HMT einen Marktanteil von 47%und Titan einen Anteil von 37% hält.Infolge der geschilderten Politik stagnieren dieUhrenexporte nach Indien und können nicht mehrungehindert wachsen. Bis 1955 ist noch ein merklichesWachstum feststellbar, und vor allem werdenweiterhin fertige Uhren exportiert (93% derUhrenexporte nach Indien im Jahr 1955). Mit demAufschwung von HMT in den 1960er Jahren nehmendie Exporte fertiger Uhren jedoch ab, und ihreStückzahl sinkt von 918000 im Jahr 1955 auf30000 1970 und 12000 im Jahr 1980. HoheZahlen erreichen die Uhrenexporte nach demSubkontinent vor allem noch dank derBestandteile, die zweifellos für die indischenFirmen bestimmt sind. Der Anteil der Fertiguhrenan den Exporten nach Indien schwindet jedoch vonüber 90% noch in den 1950er Jahren auf 46%1970 und nur noch 24% 1980.Die Liberalisierung. Die liberale Wirtschaft -spolitik, die ab Ende der 1990er Jahre praktiziertwird, erlaubt den Schweizer Uhrenfabrikantenschliesslich eine kraftvolle Rückkehr auf denindischen Markt. Nach und nach fallen alleEinfuhrbeschränkungen für Schweizer Uhren,namentlich das bis 1998 geltende Systemder Sonderlizenzen für den Import und aucheine untere Wertschwelle für Importe (von35000 Rupien oder ca. 1000 Dollar bis 2000 undvon 4000 Rupien oder rund 120 Dollar bis 2002).Seit 2002 ist der Uhrenhandel mit Indien vollständigliberalisiert.In der Folge steigen die Exporte nach demSubkontinent von 14 Millionen Franken im Jahr1990 auf 21.9 Millionen 2000 und über 77 Millionenim Jahr 2008. Auch im Anteil der Fertiguhren, dervon 24.3% im Jahr 1980 auf 95.5% 2000steigt, spiegeln sich die Veränderungen der1990er Jahre.Trotz dieser starken Expansion figuriert Indien 2009bloss auf dem 26. Platz der Absatzmärkte derSchweizer Uhrenindustrie. Zusammen mit einigenLändern des Fernen Ostens verzeichnet dieserMarkt jedoch Ende der 2000er Jahre eine der stärkstenWachstumsraten. Die kürzliche Eröffnung vonMonomarken-Boutiquen in Bangalore und in dengrössten indischen Metropolen nach dem Vorbildvon Omega, die es 2010 schon auf fünf davonbrachte, ist ein sichtbares Zeichen des Potenzialsdieses Marktes. •68| watch around Nr. 011 Frühling-Sommer 2011