Förderkreislauf, Phasenmodell - Studienseminar Eschwege

Förderkreislauf, Phasenmodell - Studienseminar Eschwege

Förderkreislauf, Phasenmodell - Studienseminar Eschwege

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

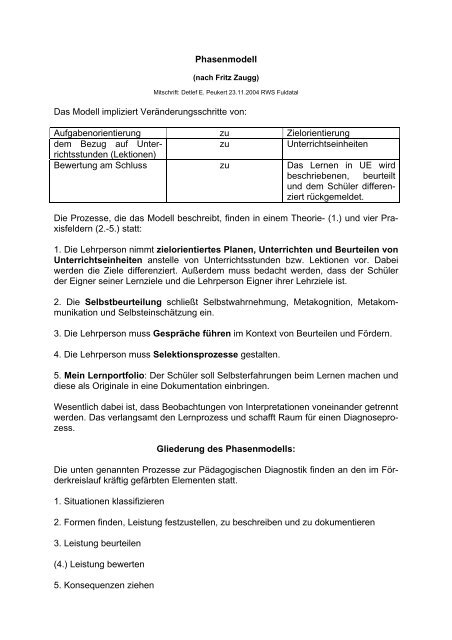

<strong>Phasenmodell</strong>(nach Fritz Zaugg)Mitschrift: Detlef E. Peukert 23.11.2004 RWS FuldatalDas Modell impliziert Veränderungsschritte von:Aufgabenorientierung zu Zielorientierungdem Bezug auf UnterrichtsstundenzuUnterrichtseinheiten(Lektionen)Bewertung am Schluss zu Das Lernen in UE wirdbeschriebenen, beurteiltund dem Schüler differenziertrückgemeldet.Die Prozesse, die das Modell beschreibt, finden in einem Theorie- (1.) und vier Praxisfeldern(2.-5.) statt:1. Die Lehrperson nimmt zielorientiertes Planen, Unterrichten und Beurteilen vonUnterrichtseinheiten anstelle von Unterrichtsstunden bzw. Lektionen vor. Dabeiwerden die Ziele differenziert. Außerdem muss bedacht werden, dass der Schülerder Eigner seiner Lernziele und die Lehrperson Eigner ihrer Lehrziele ist.2. Die Selbstbeurteilung schließt Selbstwahrnehmung, Metakognition, Metakommunikationund Selbsteinschätzung ein.3. Die Lehrperson muss Gespräche führen im Kontext von Beurteilen und Fördern.4. Die Lehrperson muss Selektionsprozesse gestalten.5. Mein Lernportfolio: Der Schüler soll Selbsterfahrungen beim Lernen machen unddiese als Originale in eine Dokumentation einbringen.Wesentlich dabei ist, dass Beobachtungen von Interpretationen voneinander getrenntwerden. Das verlangsamt den Lernprozess und schafft Raum für einen Diagnoseprozess.Gliederung des <strong>Phasenmodell</strong>s:Die unten genannten Prozesse zur Pädagogischen Diagnostik finden an den im <strong>Förderkreislauf</strong>kräftig gefärbten Elementen statt.1. Situationen klassifizieren2. Formen finden, Leistung festzustellen, zu beschreiben und zu dokumentieren3. Leistung beurteilen(4.) Leistung bewerten5. Konsequenzen ziehen

1. Situationen klassifizierenWelche Funktionen hat die Beurteilungssituation? Mit dieser Untersuchung wird dieSituation auch auf ihr Differenzierungspotential hin geprüft.FormativeLernkontrolleHandelt essich um eineLernprozessgestaltendeSituation?SummativeLernkontrolleHandelt essich um eineLernprozessabschließendeSituation?Ist es eineAusgangssituation?Ist es eineSituation imLernprozess?Ist es eine(mit Zensuren)beurteiltesummativeSituation?Ist es einebewertetesummativeSituation?Hier gibt eszwei Foci:Schüler können ihre eigeneWahrnehmung selbst beurteilen,während …Bewertung ausschließlichAufgabe der LP ist.Das führt zu weiteren Fragestellungen:• Wo brauchen wir (LP und Schüler) Informationen?• Welche Bereiche überprüfe ich als LP?• Wo sind die Indikatoren für die Bereiche?Die ausschließliche Verschriftlichung von Leistung ist problematisch.2. Leistung feststellenEine geeignete Form der Leistungsfeststellung mit einem Instrument finden (oft dieschriftliche Klassenarbeit; die Beobachtung ist wegen der Fehleranfälligkeit einschwieriges Mittel zur Leistungsfeststellung, eventuell die teilnehmende Beobachtungals Produkt- und Prozessbeurteilung (Portfolio)).Leistung beschreiben und herausfinden, was die Schüler können. Gut ist dabei dasmit einer förderlichen Rückmeldung an die Schüler zu verbinden.Leistung dokumentieren: Die LP hat dabei den fremden Blick – Der Schüler hat dieeigene Wahrnehmung und die Verantwortung für die Leistung durch eine direkteLeistungsvorlage (Portfolio). Es ist schwer das zu prüfen, was man prüfen möchte.

3. Leistung beurteilenVergleichen mit BezugsnormenSachnorm, kriteriale NormDas Urteil auf der Basis von Kriterien lautet hier: „Anforderung erfüllt“ oder „nicht erfüllt“.Gute Erfahrungen können mit geraden Zahlen von Skalen als 2er oder 4er-Skala gemacht werden, da die Entscheidung gefördert wird. Auf Selektion ausgerichteteFunktion kann z.B. „übertroffen, erfüllt, teilweise erfüllt und nicht erfüllt“ haben.Bei formativen Leistungsbewertungen muss „übertroffen“ wegfallen, da es sichals Antreiber eignet. Diese Kriterien müssen mit den Schülern vorher im Dialog entwickeltwerden.IndividualnormHier können Aussagen zum Lernfortschritt erfolgen: „Wie weit hast du was gemacht?“„Wie weit hast du deine Erwartungen erfüllt?“SozialnormDie Sozialnorm wird auf die Lerngruppe bezogen. Es darf bei der statistisch geringenZahl von Schülern pro Klasse keine Gauss-Verteilung angestrebt werden. Es reichtfolgende Aussage: „durchschnittliche, unterdurchschnittliche, überdurchschnittlicheLeistung“.(4.) Leistung bewertenDie Leistungsbeschreibung kann in einer Tabelle durch ankreuzen erfolgen:Kriterien 3 2 1 0Es kann angereichert werden durch ein Instrument, das z.B. mehrere Kriterien doppeltzählt, wenn sie wichtig sind. Daraus können Punkte gewonnen werden, die zueiner Bewertung führen. Diese werden dem Schüler zusätzlich rückgemeldet.5. Konsequenzen ziehenfördern – selektionierenAus den Informationen aus der Leistungsbeschreibung und –beurteilung werdenFörderschritte oder ein Förderplan entwickelt.

BewertungDie LP stellt in einer summativenLernkontrolle fest, ob die Anforderungenerfüllt und die Ziele erreicht sind.Eine Klausurkorrektur erübrigt sich.Der Schüler bilanziert, welche Ziele inwelcher Weise erreicht bzw. nichterreicht wurden.<strong>Förderkreislauf</strong>-Modell(nach Fritz Zaugg)Mitschrift: Detlef E. Peukert 23.11.2004 RWS FuldatalGestaltung der nächsten UnterrichtseinheitDie LP klärt die Ausgangssituation z.B.durch eine formative Lernkontrolle.Der Auftrag der LP steht mit Zielen undInhalten im Lehrplan, dazu kommt einstark wirkender „heimlicher Lehrplan“. DieLP übersetzt den Lehrplan für die Schülerin einer Absicht. Dadurch werden dieAnforderungen an den Schüler und die Artund Weise des Vorgehens für ihn transparent.Die LP fragt sich auch „Wie bist duselbst im Thema?“. Die Planung beginntmit der Absicht. Dabei werden die Inhalteden Zielen untergeordnet.Die LP äußert ihre Absicht, Zielrichtungund gestellten Anforderungen anden Schüler, klärt die Art und Weisedes Vorgehens. Schafft Transparenzüber den Prozess.Der Schüler *) setzt sich Lernziele.Die LP initiiert die Ergebnissicherungz.B. als Präsentationnach geklärten Kriterien.Die LP gestaltet das Unterrichtssettingpassend zu Absichten undAnforderungen.Der Schüler passt seine Ziele anund wendet neue Strategien an.MetakognitiveKompetenzDer Schüler kennt Strategien, umin seine Zielrichtung zu arbeiten.Förderschritte: Die LP überlegtsich das Unterrichtssettingneu.PortfolioOriginalJournalDer Schüler nimmt seineLernzielbildung vor.Der Schüler orientiert sich imProzess seines Lernens.Die LP setzt „Meilensteine“und führt eine formative individuelleLernkontrolle ohneBewertung durch.Der <strong>Förderkreislauf</strong> unterstützt die Nachhaltigkeit von Lernen durch verschiedene Interventionen,wobei die LP und der Schüler verschiedene Aufgaben haben. Nach Beenden einesKreisdurchgangs kann ein weiterer spiralförmig eine Ebene höher beginnen. Durch diesen<strong>Förderkreislauf</strong> wird der Schüler in seinen Lernprozess einbezogen. An den kräftig gefärbtenElementen setzt der Prozess der Pädagogischen Diagnostik in besonderer Weise an.*) Im Ausbildungsprozess kann der <strong>Förderkreislauf</strong> statt auf „Schüler“ auf „LIV“ bezogen werden.