suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

suppes-special - DWA - Deutsche Wertpapierauktionen GmbH

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Deutsche</strong> <strong>Wertpapierauktionen</strong> <strong>GmbH</strong><br />

Der Reichsbankschatz<br />

Los 1336<br />

7. Spezialauktion<br />

am 8. Dezember 2012 in Wolfenbüttel

Ein unenTbehrliches<br />

Nachschlagewerk<br />

Die endgültige Übersicht aller im<br />

Reichsbank-Schatz vorhandenen<br />

Papiere!<br />

15.000 Listungen*<br />

mit nützlichen, noch nie<br />

veröffentlichten Detail-Angaben!<br />

49,– €<br />

Best.-Nr. 187887<br />

Dieses Kennzeichen sagt, ob auch<br />

nicht entwertete Stücke bekannt<br />

* außer Pfandbriefe u.ä.<br />

<strong>suppes</strong>-<strong>special</strong><br />

„Der Reichsbank-Schatz“<br />

Firmenname Ausgabeort Art Nennwert Datum Aufl age Schatz Erh. Jahr<br />

A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 2.1.1913 550 9 III/IV 2009<br />

A. & W. Willmann AG Luthrötha bei Sagan Aktie 1.000 Mark 1.1.1922 1.000 9 III/IV 2009<br />

A. Busse & Co. AG Berlin Aktie 1.000 Mark 1.4.1900 6.000 6 III 2009<br />

A. Doehner AG Chemnitz Aktie 100 RM 25.4.1925 2.000 1.250 II 2003<br />

A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 100 RM 28.6.1929 90 20 II/III 2009<br />

� A. Erlenwein & Cremer AG Uerdingen Aktie 1.000 RM 28.6.1929 91 90 II 2008<br />

� A. Frohmuth Holzwaren- und Holzstoff-Fabrik AG Mellenbach Aktie 1.000 Mark 15.12.1923 10.000 165 II/III 2006<br />

A. Glaser Nachfl . AG Penig Aktie 100 RM 1.6.1932 1.920 1.500 II 2003<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 20.7.1923 5.000 30 II/III 2008<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG Potsdam Aktie 1.000 Mark 10.8.1923 5.000 13 II/III 2009<br />

� A. Hagedorn & Co. Celluloid- und Korkwaren-Fabrik AG Osnabrück Aktie 1.000 Mark 28.2.2007 1.000 58 III 2008<br />

A. Ludwig Steinmetz AG Remscheid Aktie 100 RM März 1938 2 III/IV 2009<br />

� A. Prang Dampf- und Wassermühlenwerke AG Gumbinnen Aktie 100 RM Sept. 1927 8.000 3 III/IV 2009<br />

� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Jan. 1899 2.000 1 IV 2009<br />

� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark Febr. 1909 3.000 1 IV 2009<br />

� A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1911 7.000 3 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. Aktie 1.000 Mark April 1912 6.500 1 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle a/S. 4,5 % Schuldv. 1.000 Mark Okt. 1920 5 IV 2009<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 200 RM Aug. 1943 2.760 900 II/III 2006<br />

A. Riebeck‘sche Montanwerke AG Halle (Saale) Aktie 1000 RM Aug. 1943 73.620 5.000 II/III 2006<br />

A. Th. Meiflner AG Stadtilm Aktie 100 RM 26.2.1925 6.400 33 III 2008<br />

. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. A 100 RM 3.12.1925 1.700 44 III 2008<br />

. Zalewski AG Honnef am Rhein Aktie Lit. C 100 RM 30.9.1940 1.960 8 III 2009<br />

chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Actie 1.200 Mark 5.6.1896 1.500 500 III/IV 2005<br />

chener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 4.6.1907 1.000 600 III 2005<br />

hener Kleinbahn-Gesellschaft Aachen Aktie 2.000 Mark 1.10.1912 500 400 II/III 2005<br />

ener Lederfabrik AG Aachen Aktie 200 RM 3.6.1929 1.740 210 III 2006<br />

ener Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 400 Thaler 28.5.1853 3.000 600 IV 2006<br />

ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Actie 1.200 Mark 15.11.1895 3.000 750 III 2006<br />

ner Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 1.1.1921 4.000 1.050 III/IV 2006<br />

er Rückversicherungs-Gesellschaft Aachen Namens-Aktie 1.200 Mark 6.3.1923 15.000 3.000 III/IV 2006<br />

er Stahlwaarenfabrik Fafnir-Werke AG Aachen Aktie 1.000 Mark 1.4.1912 800 3 IV 2009<br />

r Thermalwasser Kaiserbrunnen AG Aachen Aktie 100 RM März 1929 250 8 II/III 2009<br />

Diese Stückzahl lag im Reichsbank-Schatz<br />

Erhaltung<br />

Auktion im Jahr<br />

Benecke &<br />

Rehse<br />

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere<br />

– Wertpapierantiquariat –<br />

Salzbergstraße 2 · 38302 Wolfenbüttel<br />

Telefon 05331.975521 · Telefax 05331.975555

Programm Anreise<br />

Auktionsort<br />

Zentrum für Historische Wertpapiere<br />

Salzbergstraße 2<br />

D-38302 Wolfenbüttel<br />

Programm<br />

Freitag, 7. Dezember 2012<br />

9 - 18 Uhr Tag der offenen Tür beim<br />

Benecke und Rehse Wertpapierantiquariat<br />

18.30 Uhr Sammlertreffen in der Gaststätte<br />

»Zum Eichenwald«<br />

Braunschweig-Mascherode<br />

Salzdahlumer Straße 313<br />

Sonnabend, 8. Dezember 2012<br />

8 - 11 Uhr Vorbesichtigung der<br />

Auktionslose<br />

11.00 Uhr 7. Spezial-Auktion<br />

»Der Reichsbankschatz«<br />

Übernachtungen<br />

Arcadia Hotel (4 Sterne)<br />

ehemals PLAY OFF<br />

Salzdahlumer Straße 137<br />

38126 Braunschweig-Südstadt<br />

(ca. 5 km vom Veranstaltungsort entfernt)<br />

Telefon 05 31 - 2 63 10<br />

Fax 05 31 - 6 71 19<br />

eMail info.braunschweig@ahmm.de<br />

Web www.arcardia-hotel.de<br />

Sonderpreis für unsere Auktionsbesucher:<br />

50 E pro Zimmer/Nacht<br />

(EZ oder DZ, plus Frühstück p.P. 15 E)<br />

kostenfrei: Parkplatz sowie Nutzung<br />

von Sauna und Fitnessräumen<br />

Die Reservierung machen wir gern für<br />

Sie, bitte rufen Sie uns an!<br />

… von der A 2 kommend:<br />

am Kreuz Braunschweig-Nord auf die<br />

A 391 Richtung Salzgitter/Kassel<br />

… von der A 7 kommend:<br />

am Salzgitter-Dreieck auf die A 39<br />

Richtung Braunschweig/Berlin<br />

in beiden Fällen dann weiter:<br />

– am Dreieck Braunschweig-Südwest<br />

einordnen auf die A 39 Richtung Berlin<br />

– am Kreuz Braunschweig-Süd rechts<br />

ausfahren auf die A 395 Richtung<br />

Wolfenbüttel/Bad Harzburg/Goslar<br />

– 3. Ausfahrt Stöckheim/Mascherode<br />

(nach dem Lärmschutzwall auf der<br />

rechten Seite) ausfahren, am Ende der<br />

Ausfahrtrampe links fahren Richtung<br />

Mascherode<br />

Fragen zur<br />

Auktion?<br />

Michael Weingarten, Tel. 05331-9755-33<br />

Kurt Arendts, Tel. 05331-9755-22<br />

Michael Rösler, Tel. 05331-9755-21<br />

Immer einen Besuch wert:<br />

Der Harz<br />

wenn Sie jetzt erst zum Hotel wollen:<br />

– in Mascherode am Kreisverkehr<br />

3. Abbie gung ausfahren Richtung<br />

Braunschweig-Heidberg (nach 30 m<br />

kommen Sie jetzt am »Eichenwald«<br />

vorbei, wo Freitag Sammlertreffen ist)<br />

– aus Mascherode herausfahren, die<br />

Straße schlängelt sich durch ein Wäldchen,<br />

nach ca. 1,5 km ist links das<br />

Hotel (rechts liegt eine Star-Tankstelle,<br />

hat meist sehr günstige Spritpreise)<br />

wenn Sie jetzt direkt zu unserem<br />

Firmensitz wollen:<br />

– in Mascherode am Kreisverkehr<br />

1. Abbiegung rechts fahren Richtung<br />

Salzdahlum<br />

– in Salzdahlum 100 m nach dem Ortseingangsschild<br />

links abbiegen Richtung<br />

Sickte<br />

– nach ca. 700 m auf der Landstraße<br />

fahren Sie geradeaus direkt auf unser<br />

Firmengelände<br />

wenn Sie vom Hotel zu unserem<br />

Firmensitz wollen:<br />

zurückfahren Richtung Mascherode, dort<br />

geradeaus durchfahren, in Salzdahlum<br />

s.o.<br />

wenn Sie mit der Bahn anreisen:<br />

Zielbahnhof: Braunschweig-Hbf., von dort<br />

mit dem Taxi (zum Hotel ca. 8 Min., zu<br />

unserem Firmensitz ca. 15 Min.)<br />

Mindestgebot: 80 % vom unteren Schätzpreis

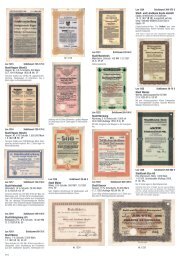

Los 1 Schätzwert 500-625 €<br />

A. Busse & Co. AG<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1900.<br />

Gründeraktie (Auflage 6000, R 9) VF+<br />

Ein grosser Teil der Aktien war im Besitz der Allg.<br />

<strong>Deutsche</strong>n Credit-Anstalt in Leipzig.<br />

Gründung 1898. Die Gesellschaft übernahm das Bankhaus A.<br />

Busse & Co. für 1.502.926 Mark. Betrieb von Bankgeschäften<br />

aller Art, insbesondere die Förderung der Handelsbeziehungen<br />

zwischen Deutschland und Nordamerika und den übrigen überseeischen<br />

Ländern. Im Jahr 1924 gelang es der Gesellschaft,<br />

ihre im Jahr 1904 aufgegebenen Bankrechte zurückzuerwerben<br />

und die Banktätigkeit wieder aufzunehmen. Firmensitz<br />

war in der Behrenstraße, nach 1949 am Kurfürstendamm.<br />

1951 im Handelsregister gelöscht.<br />

Los 2 Schätzwert 125-200 €<br />

A. Erlenwein & Cremer AG<br />

Uerdingen, Aktie 100 RM 28.6.1929<br />

(Auflage nur 90 Stück, R 8) EF<br />

Gründung 1922 als Uerdinger Likörfabrik und Weinbrennerei<br />

AG. Die heute in Düsseldorf ansässige Fa. ist mit der Verwaltung<br />

des vorhandenen Grundvermögens und Immobiliengeschäften<br />

befasst.<br />

Los 3 Schätzwert 125-200 €<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG<br />

Potsdam, Aktie 1.000 Mark 20.7.1923.<br />

Gründeraktie (Auflage 5000, R 7) EF<br />

Gründung im Mai 1923, eingetragen im Juli. Übernahme und<br />

Fortführung der Firma A. Grubitz Dampfseifenfabrik zu Potsdam.<br />

1926 wurde das Konkursverfahren eröffnet, 1929 ist die<br />

Firma erloschen.<br />

2<br />

Nr. 1 Nr. 5<br />

Los 4 Schätzwert 150-250 €<br />

A. Grubitz Dampfseifenfabrik AG<br />

Potsdam, Aktie 1.000 Mark 10.8.1923<br />

(Auflage 5000, R 8) EF<br />

Los 5 Schätzwert 300-375 €<br />

A. Ludwig Steinmetz AG<br />

Remscheid, Aktie 100 RM März 1938<br />

(Auflage 160, R 11) EF<br />

Gründung 1920. Herstellung und Vertrieb von Eisen- und<br />

Stahlwaren aller Art, insbesondere von Maschinen und Präzisions-Werkzeugen.<br />

1948 umbenannt in Alstrem-Werk AG Präzisionswerkzeug-<br />

und Maschinenfabrik. 1957 wurde die Gesellschaft<br />

aufgelöst.<br />

Los 6 Schätzwert 300-375 €<br />

A. Prang Dampf- und<br />

Wassermühlenwerke AG<br />

Gumbinnen, Aktie 100 RM Sept. 1927<br />

(Auflage 8000, R 8) VF+<br />

Nur 3 Stück wurden im Reichsbankschatz gefunden,<br />

dies ist das letzte noch verfügbare.<br />

Die Anfänge gehen auf einen Erbkaufkontrakt zurück, der zwischen<br />

der Preußisch-Litauischen Kriegs- und Domänenkammer<br />

und dem Mühlenmeister Michael Frank geschlossen und 1753<br />

von Friedrich dem Großen signiert wurde. Nach vielen Besitzerwechseln<br />

ging die Mühle 1877 an den Stadtrat Arthur Prang über,<br />

der sie weiter ausbaute. 1909 Umwandlung in die “A. Prang<br />

Dampf- und Wassermühlenwerke AG”. 1922 an der Berliner Börse<br />

eingeführt, die große 1923er Kapitalerhöhung übernahm dann<br />

ein Konsortium unter Führung der <strong>Deutsche</strong>n Bank, Fil. Königsberg.<br />

1938 umbenannt in Prangmühlen AG. In den 1940er Jahren<br />

der größte Mühlenbetrieb in Ost- und Westpreußen. Heute<br />

wird in der früheren Mühle ein Mischfutterwerk betrieben.<br />

Los 7 Schätzwert 600-750 €<br />

A. Riebeck’sche Montanwerke AG<br />

Halle a/S., Aktie 1.000 Mark April 1911<br />

(Auflage 7000, R 10) VF<br />

Der größte Teil dieser Aktien diente der Abfindung<br />

der Aktionäre der durch Verschmelzung aufgenommenen<br />

„Sächsisch-Thüringischen AG für<br />

Braunkohlenverwertung“ zu Halle a/S. und der<br />

„Naumburger Baunkohlen-AG“ zu Naumburg a/S.<br />

Schöner G&D-Druck mit einer drucktechnischen<br />

Besonderheit: Für den Vorstand trägt die Aktie eine<br />

Faksimile- und eine Original-Unterschrift. Nur 3<br />

Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Das von Kommerzienrat Riebeck begründete Unternehmen wurde<br />

1883 im Zuge der Auseinandersetzung unter seinen Erben eine<br />

AG, 1888 übernahm ein Bankenkonsortium alle Aktien.<br />

Grundlage des Unternehmens waren Dutzende von Braunkohlengruben<br />

(teils Tiefbau, teils Tagebau) im Oberröblinger, Zeitz-Weissenfelser<br />

und im Halle’schen Bezirk. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig<br />

war die Verarbeitung des in Schwelereien gewonnenen<br />

Teers auf Mineralöle und Paraffin. Im Laufe der Jahre wurden<br />

eine Reihe benachbarter Bergwerksunternehmen übernommen.<br />

1923 weitere Ausdehnung des Bergwerksbesitzes mit dem<br />

Erwerb der Gewerkschaft Messel bei Darmstadt (1954 als “Pa-<br />

Nr. 6 Nr. 7<br />

raffin- und Mineralölwerk Messel” ausgegliedert, 1959 an die<br />

schwedische Ytong AB verkauft; der ehemalige Braunkohlentagebau<br />

Grube Messel gehört heute übrigens als überragender<br />

Fossilien-Fundort zum Weltkulturerbe). Ebenfalls 1923 Übernahme<br />

wesentlicher Mineralöl-Interessen aus dem Stinnes-Einflussbereich,<br />

in diesem Zusammenhang für kurze Zeit Umfirmierung<br />

in „Hugo Stinnes-Riebeck Montan- und Oelwerke AG“. 1926 Abschluss<br />

eines Interessenvertrages mit der I.G. Farbenindustrie<br />

AG, wonach jeder Aktionär seine Aktien 2:1 in I.G. Farben-Aktien<br />

tauschen konnte (diese Klausel war übrigens noch bis Ende der<br />

80er Jahre Gegenstand vielbeachteter Prozesse zwischen beiden<br />

Gesellschaften). 1931 übernahmen die Rheinischen Stahlwerke<br />

ein großes Paket Riebeck-Aktien von der I. G. Farben und waren<br />

dann mit 87 % Mehrheitsaktionär. 1945 zu Gunsten des Landes<br />

Sachsen-Anhalt enteignet. Nach dem Krieg lagen neben geringfügigem<br />

Streubesitz die Riebeck-Aktien wieder bei I. G. Farben<br />

(rd. 50 %) und Rheinstahl (rd. 40 %). 1966 Sitzverlegung von<br />

Halle (Saale) nach Frankfurt (Main),<br />

Los 8 Schätzwert 200-250 €<br />

A. Zalewski AG<br />

Honnef am Rhein, Aktie Lit. C 100 RM<br />

30.9.1940 (Auflage 260, R 9) UNC-EF<br />

Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt.<br />

Gründung 1923. Herstellung und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer<br />

Erzeugnisse. Spezialität: Erzeugung von Lebertran-<br />

Emulsion für human-arzneiliche Zwecke (“Zalewski” Marke<br />

Dorschkopf) und Trenn-Emulsion für das Brot- und Backgewerbe.<br />

1953 Umwandlung in eine <strong>GmbH</strong>.<br />

Los 9 Schätzwert 150-250 €<br />

Accumulatoren-Fabrik AG<br />

Berlin, 4 % Sammelschuldv. 1.300.000<br />

RM Aug. 1943 (R 8) EF<br />

Teil einer Anleihe von 46 Mio. RM. Faksimile-Unterschrift<br />

Quandt, für die <strong>Deutsche</strong> Bank Faksimile<br />

Abs.<br />

Die Gründung erfolgte als oHG Accumulatoren-Fabrik Tudorschen<br />

Systems Büsche & Müller 1887. Ab 1890 AG. Anlage<br />

und Betrieb von Fabriken zur Herstellung von Accumulatoren,<br />

zunächst nach dem Tudor’schen System und den dazu gehörigen<br />

Nebenapparaten. 1904 wird die AFA-Tochter VARTA (Vertrieb,<br />

Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren) gegründet.<br />

1923 wird Dr. Günther Quandt Aufsichtsratsvorsitzender<br />

der AFA, er und später seine Kinder bringen den interna-<br />

A. Riebeck'sche Montanwerke AG Werksansicht auf einer Postkarte<br />

tionalen Ausbau des Unternehmens entscheidend voran. 1935<br />

ist der Luftschiffriese “Hindenburg” ausschließlich mit Varta-<br />

Batterien ausgestattet. Besitz der Gesellschaft: Werke in Hagen<br />

i.W., Berlin-Oberschöneweide, Krautscheid i. Westerwald, Hirschwang<br />

i. N.-Österreich sowie das Fabrikgrundstück der früheren<br />

Accumulatorenwerke Oberspree AG in Oberschöneweide.<br />

1947 Sitzverlegung von Berlin nach Hagen. 1962 Änderung<br />

des Firmennamens in Varta AG (der Automobil-Boom der<br />

1960er machte Autobatterien von Varta populär), 1965 Verlegung<br />

des Firmensitzes nach Frankfurt. Noch heute einer der<br />

bedeutendsten Batteriehersteller der Welt.<br />

Los 10 Schätzwert 75-125 €<br />

ACLA Rheinische Maschinenlederund<br />

Riemenfabrik AG<br />

Köln-Mülheim, Aktie Lit. A 1.000 RM Okt.<br />

1934 (Auflage 250, R 6) EF<br />

Gründung bereits 1829, AG seit 1916. Herstellung und Vertrieb<br />

von Leder, Riemen, technischen Leder- und Rohhautartikeln, Erzeugnissen<br />

aus Kunstharz und anderen Kunststoffen. Zweigniederlassungen<br />

in Gleiwitz und Königsberg. Heute ist die ACLA-<br />

Werke <strong>GmbH</strong>, Köln einer der führenden europäischen Hersteller<br />

von technischen Artikeln aus Polyurethan-Elastomeren.<br />

Los 11 Schätzwert 500-625 €<br />

Actien-Bau-Gesellschaft Ostend<br />

Berlin, Aktie 1.200 Mark 18.11.1905<br />

(Auflage 3125, R 9) EF-VF<br />

Nur 8 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1872. Die in Oberschöneweide bei Cöpenick domizilierende<br />

„Ostend“ ist eine der wenigen Terraingesellschaften,<br />

die nach schweren Blessuren (tiefster Kurs 4%) den Gründerk-

ach doch überlebte. Sie parzellierte zuerst ein Villenterrain bei<br />

Köpenick (bis Ende des 19. Jh. erfolgreich abverkauft) und betrieb<br />

eine Ringofenziegelei in Fürstenwalde. Kurz nach der<br />

Jahrhundertwende wurde von der “Terrain-Ges. Stahnsdorf<br />

<strong>GmbH</strong>” in zwei Schritten eine an den Teltowkanal, den Centralfriedhof<br />

Südwest und die Kgl. Parforce-Jagdhaide angrenzende<br />

Fläche von 270 ha (fast die Hälfte der Fläche des heutigen<br />

Ortes Stahnsdorf!) erworben, 1907 Umfirmierung in „Stahnsdorfer<br />

Terrain-AG am Teltowkanal“. Die vollständige Eröffnung<br />

des Teltowkanals 1906 sowie die projektierte Bahn Wannsee-<br />

Centralfriedhof und die Verlängerung der Straßenbahn Gr.-<br />

Lichterfelde-Ost-Kl.-Machnow zum Centralfriedhof schuf die<br />

perfekte Verkehrsanbindung an Berlin, die Grundstücke verkauften<br />

sich deshalb gut und waren 1923 restlos verwertet.<br />

1925 scheiterte ein Antrag auf Auflösung der AG am Widerstand<br />

des Großaktionärs (Michael-Konzern). Eine Ende der<br />

1920er Jahre geplante Kapitalerhöhung zum Erwerb neuer<br />

Terrains in Stahnsdorf kam im Strudel der Weltwirtschaftskrise<br />

nicht mehr zur Durchführung, Ende der 1930er Jahre verliert<br />

sich die Spur in den Börsenhandbüchern.<br />

Los 12 Schätzwert 225-375 €<br />

Actien-Baugesellschaft<br />

Werderscher Markt<br />

Berlin, Aktie 1.000 RM von 1886.<br />

Gründeraktie (Auflage 1750, R 7) VF+<br />

Großformatiges Papier.<br />

Der 1886 gegründeten Gesellschaft gehörten die Grundstücke<br />

Werderscher Markt 10 und Werderstr. 7 in Berlin. Das von der<br />

Gesellschaft 1886/88 erbaute Werderhaus war das erste vom<br />

damaligen Star-Architekten Messel entworfene Geschäftshaus<br />

(zugleich war Messel auch Vorstand dieser AG). Als Messels<br />

Hauptwerk gilt das Warenhaus Wertheim an der Leipziger Straße,<br />

das er zwischen 1896 und 1906 ausführte. Aber auch<br />

Wohnanlagen und Bankgebäude (so das Hauptgebäude der<br />

Berliner Handelsgesellschaft) gehörten zu seinen Werken. Die<br />

Grundstücke Werderscher Markt und Werderstr. 7 in Berlin<br />

wurden Anfang 1935 verkauft, danach besaß die AG nur noch<br />

das Grundstück Waisenhausstr. 19 in Dresden (1935 übernahm<br />

die Dresdner Bank die sächsischen Geschäfte des Bankhauses<br />

Gebr. Arnhold, dies Geschäft wurde als selbständige<br />

Abteilung “Waisenhausstraße” weitergeführt). Wenig später<br />

wurde die Gesellschaft auf ihren Großaktionär, die Dresdner<br />

Bank, verschmolzen.<br />

Los 13 Schätzwert 225-375 €<br />

Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />

Essen, Prior.-St.-Actie 2.000 Mark<br />

31.1.1896 (Auflage nur 60 Stück, R 7) VF<br />

Mit Originalunterschriften (u.a. Carl Funke).<br />

Gründung 1872. Übernommen wurden später die Phönix-<br />

Brauerei <strong>GmbH</strong> in Essen (1931), die Kronen-Brauerei AG in Essen-Borbeck<br />

(1932), die Dortmunder Stifts-Brauerei Carl Funke<br />

AG (1936). 1939 Erwerb der Aktienmehrheit bei der Dom-<br />

Brauerei Carl Funke AG und der Hitdorfer Brauerei AG in Köln-<br />

Hitdorf, gleichzeitig Umfirmierung in Essener Aktien-Brauerei<br />

Nr. 11 Nr. 12<br />

Carl Funke AG. 1963 erneute Umfirmierung in Stern-Brauerei<br />

Carl Funke AG. 1969 Erwerb der Brauerei zum Schiff J. Peter<br />

Wahl <strong>GmbH</strong> in Kaufbeuren. 1998 Sitzverlegung nach Köln, umfirmiert<br />

in Dom-Brauerei AG, Spezialitäten sind DOM Kölsch<br />

und Rats Kölsch. Bis 1934 in Essen, danach in Düsseldorf börsennotiert.<br />

Seit 2008 nach Insolvenz als <strong>GmbH</strong> weitergeführt.<br />

Nr. 14<br />

Werderscher Markt, Aquatinta von Friedrich August Calau um 1810<br />

Los 14 Schätzwert 100-200 €<br />

Actien-Bierbrauerei in Essen a. d. Ruhr<br />

Essen, Aktie 1.000 Mark Juni 1914<br />

(Auflage 500, R 5) EF-VF<br />

Los 15 Schätzwert 150-250 €<br />

Actien-Malzfabrik Cönnern<br />

Cönnern, Actie IV. Emission 1.200 Mark<br />

15.5.1889 (Auflage 200, R 7) EF-VF<br />

Großformatiges Papier. Originalunterschriften.<br />

Gegründet 1872. Die Malzfabrik hat eine überraschend interessante<br />

Baugeschichte: Einst ein mächtiges Kloster, das von<br />

Otto II. (955-983) sogar zum Reichskloster erhoben wurde,<br />

kam die Anlage 1563 an die Fürsten von Anhalt-Köthen, die die<br />

Klausurgebäude in ein Schloß umbauten. Später Witwensitz,<br />

1871 an einen Industriellen verkauft, der das direkt am Bahnhof<br />

der wichtigen Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahn<br />

liegende Gebäude zu einer Malzfabrik umbaute. 1917<br />

kaufte die Gesellschaft die Eisengiesserei Saalhütte in Könnern,<br />

1918 die Aktien-Malzfabrik Niemberg und erwarb 1918<br />

sämtliche Hausgrundstücke, Fabrikanlagen und Inventar der<br />

Schlossmälzerei AG von Th. Schmidt & Co. in Nienburg (Saale).<br />

1931/32 Umwandlung einer großen Forderung an die Bierbrauerei<br />

Gebr. Müser AG in Bochum-Langendreer in eine maßgebliche<br />

Beteiligung. Börsennotiz in Halle (Saale), seit 1934 im<br />

Freiverkehr Leipzig. Die AG wurde 1961 zwecks Abwicklung<br />

verlagert nach Hamburg, 1962 aufgelöst, 1971 im Handelsregister<br />

gelöscht. Das Werk in Könnern wurde 1948 enteignet<br />

und als VEB Malzfabrik Könnern weitergeführt, nach der Wende<br />

1993 stillgelegt. Die Ruine, für deren Abriss sich die Stadt<br />

Könnern aktuell um Fördergelder bemüht, ist heute ein<br />

Schandfleck im Stadtzentrum, der zudem den Zugang zum historisch<br />

bedeutenden alten Klosterhof versperrt.<br />

Los 16 Schätzwert 50-125 €<br />

Actien-Malzfabrik Sangerhausen<br />

Sangerhausen, Aktie 1.500 Mark Mai<br />

1922 (Auflage 1200, R 3) EF<br />

Gründung 1872. Die guten Dividenden von über 10 % der<br />

hochrentablen Gesellschaft fanden ein jähes Ende, als die Fabrik<br />

1911 völlig abbrannte. Sie wurde aber wiederaufgebaut.<br />

1952 Zusammenschluss mit der Mammut-Bräu zur Brauereiund<br />

Malzfabrik Sangerhausen, heute immer noch als Mammut<br />

Getränke <strong>GmbH</strong> existent.<br />

Los 17 Schätzwert 25-100 €<br />

Actien-Malzfabrik Sangerhausen<br />

Sangerhausen, Aktie 1.500 Mark Sept.<br />

1923 (Auflage 1400, R 3) EF<br />

Los 18 Schätzwert 250-500 €<br />

Actien-Zucker-Fabrik Wetterau<br />

Friedberg, Aktie Lit. C 300 Mark<br />

1.6.1884. Gründeraktie (Auflage<br />

insgesamt 2784 verteilt auf die Litera A,<br />

B und C, R 5). VF+<br />

Äußerst dekorativ mit Fabrikansicht und Eisenbahn<br />

im Hintergrund. Originalunterschriften.<br />

Gegründet 1882 mit einem Kapital von 835.200 M (eingeteilt<br />

in zusammen 2.784 Aktien Lit. A, B und C). Eingerichtet wurde<br />

die Fabrik durch das Fürstl. Stolberg. Hüttenamt in Ilsenburg<br />

(Harz). Namhafte Erweiterungen 1894 und 1910-14, wodurch<br />

die Verarbeitungskapazität auf mehr als 1 Mio. Ztr. Rüben im<br />

Jahr mehr als verdoppelt wurde. 1938 Angliederung einer Kartoffelflockenfabrik.<br />

1944/45 wurde das Werk bei Bombenangriffen<br />

zu 60 % zerstört (Wiederaufbau 1948 abgeschlossen).<br />

Bis 1966 wurde die Verarbeitungskapazität erneut verdoppelt.<br />

1982 - genau 100 Jahre nach der Gründung - mit der Südzucker<br />

verschmolzen, die inzwischen alle Aktien erworben hatte.<br />

Die Zuckerfabrik in Friedberg wurde danach abgerissen.<br />

Los 19 Schätzwert 300-375 €<br />

Actien-Zuckerfabrik Alleringersleben<br />

Alleringersleben, Aktie 1.500 Mark<br />

31.12.1921 (Auflage nur 30 Stück, R 8),<br />

ausgestellt auf den Gutspächter Werner<br />

Bethge in Morsleben EF-VF<br />

Großes Hochformat, Originalunterschriften.<br />

Gründung 1889. Herstellung von Zucker und Sirup, Trocknung<br />

von landwirtschaftlichen Produkten sowie Herstellung von Ziegeleifabrikaten.<br />

1922/23 Umstellung auf Weißzucker-Produktion.<br />

Die Fabrik hatte Eisenbahnanschluß an die Marienborn-<br />

Beendorfer Kleinbahn. Ihr Ende war 1961 die Schließung der<br />

innerdeutschen Grenze, als der Ort nahe dem Grenzübergang<br />

Helmstedt-Marienborn im Sperrgebiet zu liegen kam.<br />

3

Los 20 Schätzwert 75-150 €<br />

Actien-Zuckerfabrik Niederndodeleben<br />

Niederndodeleben, Aktie 500 RM<br />

20.11.1929 (Auflage 900, R 5),<br />

ausgestellt auf Moritz Schmidt,<br />

Niederndodeleben EF+<br />

Zuvor ganz unbekannt gewesener Jahrgang.<br />

Erbaut wurde die bei Magdeburg gelegene Fabrik 1872 von<br />

der Fürstl. Stolberg’schen Maschinen-Fabrik. 1943 beteiligt an<br />

der Zuckerfabrik Magdeburg AG, Magdeburg-Sudenburg. Diese<br />

nahm die Gesellschaft 1945 neben 8 weiteren Zuckerfabriken<br />

auf, 1950/51 Zusammenschluss zur VVB Zuckerraffinerie<br />

Magdeburg. Die letzte Kampagne in Niederdodeleben fand im<br />

Herbst 1956 statt. Danach diente das Betriebsgelände als Wirtschaftshof<br />

der LPG Clement Gottwald, seit 1990 Agro Bördegrün<br />

<strong>GmbH</strong> und Co. KG.<br />

Los 21 Schätzwert 200-250 €<br />

Ada-Ada-Schuh AG<br />

Frankfurt am Main-Hoechst, Aktie 100<br />

RM Dez. 1941 (Auflage 600, R 9) EF<br />

Gründung 1900 als „R. & W. Nathan oHG“, AG seit 1937. In der<br />

Fabrik Leverkuser Str. 31 und Ludwigshafener Str. 59 wurden<br />

(wörtlich:) Kinder-, Backfisch- und Damenschuhe hergestellt.<br />

Börsennotiz Frankfurt. 1945 beschäftigte die Fabrik 200 Mitarbeiter<br />

und produzierte reine Gebrauchsware. Ende der 1950er<br />

galt Ada-Ada als einer der führenden Schuhhersteller Deutschlands.<br />

Das Unternehmen existierte bis 1966, anstelle des Firmengebäudes<br />

steht heute ein Wohnkomplex.<br />

Los 22 Schätzwert 300-750 €<br />

Adam Opel AG<br />

Rüsselsheim, Aktie 10.000 RM 20.8.1941<br />

(Auflage 2000, R 7) VF<br />

Mit zwei Opel-Firmenzeichen in der Umrahmung,<br />

Faksimile-Unterschrift Wilhelm von Opel als AR-Vorsitzender.<br />

Von den 250 Aktien aus dem Reichsbank-<br />

Schatz waren nur 28 Stück fachgerecht zu restaurieren,<br />

der Rest weist irreparable Schäden auf.<br />

Adam Opel (1837-1895) gründete nach seinen Lehr- und Wanderjahren<br />

1862 in Rüsselsheim eine Nähmaschinenfabrik. 1887<br />

Beginn der Fahrradproduktion - 40 Jahre später ist Opel eine der<br />

größten Fahrradfabriken der Welt (Opel produzierte über 2,5 Mio.<br />

Fahrräder, 1937 wird die Fahrradproduktion eingestellt). 1899<br />

wird in Rüsselsheim das erste Auto hergestellt, ein Opel Patent-<br />

Motorwagen System Lutzmann mit 4 PS. 1911 wird die Fabrik<br />

durch einen Großbrand fast völlig zerstört; nach Herstellung von 1<br />

Mio. Einheiten wird danach die Nähmaschinenproduktion nicht<br />

wieder aufgenommen. 1924 Beginn der Großserienproduktion von<br />

4<br />

Automobilen und Einführung von Fließbändern. 1928 Umwandlung<br />

der Adam Opel KG in eine Aktiengesellschaft; das für die damalige<br />

Zeit hohe Kapital von 60 (später 80) Mio. RM war ausschließlich<br />

in Aktien zu 10.000 RM eingeteilt, die an keiner Börse<br />

notiert waren. 1929 Übernahme durch General Motors. 1935 führt<br />

Opel als erster deutscher Hersteller die selbsttragende Ganzstahlkarosserie<br />

ein (“Olympia”). 1945 ist über die Hälfte der Werksanlagen<br />

zerstört, trotzdem läuft ein Jahr darauf der Automobilbau<br />

wieder an (Opel Blitz Lastwagen, Olympia). 1962 nimmt das Werk<br />

Bochum mit dem Opel Kadett die Produktion auf. 1981 Inbetriebnahme<br />

eines Motorenwerkes in Kaiserslautern. 1983 wird der 20millionste<br />

Opel gebaut. Nach der Wende Errichtung eines ganz<br />

neuen Werkes in Eisenach (wo zu DDR-Zeiten der “Wartburg” gebaut<br />

wurde). Nach vielen goldenen Jahren kämpfen die deutschen<br />

Opel-Werke, auch wegen der immensen Schwierigkeiten der Mutter<br />

General Motors, heute um ihre Existenz.<br />

Los 23 Schätzwert 50-125 €<br />

Adler- und Hirsch-Brauerei AG<br />

Köln, Aktie 100 RM 24.7.1931 (Auflage<br />

1415, R 4) EF<br />

Kapitalerhöhung zum Zwecke der Übernahme der<br />

Adler-Brauerei.<br />

Bei der Gründung im Jahr 1900 brachte die Hirschbrauerei<br />

Gebr. Steingroever in Köln-Bayenthal 14 Grundstücke mit aufstehenden<br />

Brauereigebäuden und alles Inventar ein. Die Brauerei<br />

hatte eine Leistungsfähigkeit von 100.000 hl im Jahr. 1918<br />

Übernahme des Malzkontingents der Rhein. Brauerei-Gesellschaft<br />

in Cöln-Alteburg. 1931 Fusion mit der Adler-Brauerei AG<br />

und Umfirmierung in Adler- und Hirsch-Brauerei AG. Gelegentlich<br />

der Übernahme der Aktienmehrheit durch die Essener Aktien-Brauerei<br />

Carl Funke AG (die spätere Stern-Brauerei Carl<br />

Funke AG, die 1998 schließlich in Dom-Brauerei AG umfirmierte<br />

und den Sitz nach Köln verlegte) 1938/39 Umfirmierung in<br />

Dom-Brauerei Carl Funke AG. Obwohl die Mälzerei in Köln-Ehrenfeld<br />

1943/44 total zerstört wurde, war die Dom-Brauerei<br />

schon in den 60er Jahren wieder die größte Brauerei in Köln.<br />

1972 völlig in die Essener Stern-Brauerei eingegliedert.<br />

Los 24 Schätzwert 10-50 €<br />

Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer AG<br />

Frankfurt a.M., Aktie 100 RM Jan. 1935<br />

(Auflage 7640, R 2, kpl. Neudruck der<br />

100-RM-Aktien) EF<br />

Firmensignet (stilisiertes Speichenrad mit flügelschwingendem<br />

Adler) im Unterdruck.<br />

Gegründet 1880 als Maschinen- und Velociped-Handlung von<br />

Kommerzienrat Dr.-Ing. h.c. Heinrich Kleyer, AG seit 1895. Die ab<br />

1896 von Kleyer produzierten Schreibmaschinen waren gegenüber<br />

den bis dahin erhältlichen amerikanischen Modellen so weit<br />

verbessert, daß sie die Büros im Sturm eroberten. 1900 wurde<br />

mit dem Bau von Automobilen begonnen. Auch hier sind die Adlerwerke<br />

so erfolgreich, daß am Vorabend des 1. Weltkrieges jeder<br />

fünfte Motorwagen in Deutschland ein Adler war. In den 30er<br />

Jahren waren die Adlerwerke Pionier bei der Entwicklung strömungsgünstiger<br />

Karosserien (lange bevor es den cw-Wert gab).<br />

Noch in den 50er Jahren, als Adler groß in den Motorradbau eingestiegen<br />

war, gelangen Konstruktionen von solcher Qualität und<br />

Reife, daß sie von den Japanern noch 10 Jahre später detailgetreu<br />

kopiert wurden. 1980 Unternehmenspachtvertrag mit der<br />

Triumph Werke Nürnberg AG (die dabei in TRIUMPH-ADLER AG<br />

für Büro- und Informationstechnik umfirmierte; sie war 1896 als<br />

“<strong>Deutsche</strong> Triumph-Fahrradwerke” durch die englische Triumph<br />

Cycle Company Ltd. in Coventry gegründet worden, 1957 verkaufte<br />

die Dresdner Bank ihre Triumph-Aktienmehrheit an Max<br />

Nr. 22 Nr. 27<br />

Grundig, seit 1985 TA Triumph-Adler AG, später eine reine Beteiligungsholding<br />

mit dem Puppenhersteller Zapf Creation AG als<br />

bekanntester Tochter). Die immer noch börsennotierte Adlerwerke<br />

vorm. Heinrich Kleyer AG, deren Großaktionäre erst zu über 90<br />

% die Philipp Holzmann AG und später die HBAG Real Estate AG<br />

in Hamburg (heute nach Verschmelzung AGIV Real Estate AG;<br />

50,29 %) und der schillernde Heidelberger Immobilienunternehmer<br />

Roland Ernst (48 %) waren, wurde 1999 umbenannt in “Adler<br />

Real Estate AG”. Aus dem stillgelegten Werk auf dem fast<br />

200.000 qm großen Areal neben dem Frankfurter Hauptbahnhof<br />

wurde ein Gewerbepark.<br />

Los 25 Schätzwert 75-150 €<br />

Adolf Döbel & Co. Mechanische<br />

Woll- und Wirkwaren Fabrik AG<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 17.5.1923<br />

(Auflage 76000, R 7) EF<br />

Gründung im März 1923. Fortführung der oHG Adolf Döbel &<br />

Co. Sehr kurzlebiges Berliner Unternehmen, bereits im Aug.<br />

1924 Konkursverfahreneröffnung.<br />

Los 26 Schätzwert 50-150 €<br />

AG Actien-Bau-Verein Unter den Linden<br />

Berlin, 4 % Teilschuldv. Lit. B. 2.000 Mark<br />

April 1906 (Auflage 1500, R 3) EF<br />

Gründung 1872. Die Gesellschaft besaß die Grundstücke Unter<br />

den Linden 17/18 (früher ein Hotel, dann vermietet an die<br />

Z.E.G und vermietete Läden), Behrenstr. 55/57 (Metropol-The-<br />

ater, Geschäftslokale, Privatwohnungen) Leipziger Strasse<br />

75/67 (Geschäftshaus, die Hälfte hatte Wertheim inne), Leipziger<br />

Strasse 77 und Jerusalemer Strasse 21 (Restaurant, Geschäftsräume<br />

und das Reichshallentheater) sowie Behrensstr.<br />

53/54 (Läden, Restaurants, das Palais de danse, Pavillon Mascotte,<br />

Metropol-Cabaret). 1919 trat die Gesellschaft in Liquidation,<br />

1923 erlosch sie. Rechtsnachfolgerin war die “Leipzigerstr.<br />

75/76 Grundstücks-<strong>GmbH</strong>”, die die noch in Umlauf befindlichen<br />

Teilschuldv. von 1906 einlöste.<br />

Los 27 Schätzwert 600-750 €<br />

AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor<br />

München, Actie 500 Gulden 1.1.1862.<br />

Gründeraktie (Auflage geplant 3000,<br />

begeben aber nur 1271, R 8) VF-<br />

Hochdekorativ mit Fabrikansicht und zwei alten<br />

Produktionsgeräten in der floralen Umrandung. Mit<br />

Originalunterschriften. Eine der wichtigsten deutschen<br />

Gründeraktien.<br />

Gründung 1862 als AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor. Wie<br />

viele andere Textilbetriebe dieser Zeit wurde das Werk auf der<br />

grünen Wiese errichtet. Arbeitskräfte waren in der armen, sonst<br />

kaum industrialisierten Gegend leicht zu erhalten. Nach und<br />

nach entwickelte sich der Kolbermoor-Konzern zu einer der<br />

größten Textilgruppen in Deutschland, deren Blütezeit in den<br />

20er/30er Jahren des 20. Jahrhunderts lag: In diese Zeit fällt<br />

auch der Kauf der wertvollen Töchter (Baumwollspinnerei Unterhausen,<br />

Spinnerei und Weberei Kempten, Spinnerei und Weberei<br />

Momm/Kaufbeuren und Spinnerei und Weberei Pfersee in<br />

Augsburg). Den ersten Textilkrisen noch ohne Rückgriff auf stille<br />

Reserven trotzend, wurde die vor allem auf Handstrickgarn<br />

spezialisierte Spinnerei Anfang der 80er Jahre langsam ein Sanierungsfall<br />

- was die Firmenleitung dank excellenter Erträge<br />

der viel größeren Tochtergesellschaften lange kaschierte und<br />

der Großaktionär Bayerische Vereinsbank nicht wahrhaben<br />

wollte. Die 1987 als Rettungsversuch unternommene Fusion<br />

mit der bedeutendsten Tochter zur Pfersee-Kolbermoor AG und<br />

eine komplette Betriebsumstellung wurde ein Fiasko: Der gerade<br />

erst für zig Millionen völlig neu eingerichtete und noch um<br />

eine Weberei erweiterte Betrieb in Kolbermoor mußte nach<br />

kaum mehr als einem Jahr Betriebszeit stillgelegt werden. Die<br />

BV verkaufte bald darauf ihre Aktienmehrheit an die Frankfurter<br />

Wisser-Dienstleistungsgruppe, die ein Auge auf den immens<br />

wertvollen Grundbesitz von Pfersee-Kolbermoor geworfen<br />

hatte. Außerdem konnte man noch für viel Geld die Wasserkraftwerke<br />

versilbern: Aus historischen Gründen war die<br />

Spinnerei Kolbermoor nämlich auch Energieversorgungsunternehmen<br />

für die ganze Stadt Kolbermoor, und auf die Gelegenheit<br />

hatten die Isar-Amperwerke schon lange gewartet. Heute<br />

eine reine Vermögensverwaltungs-, Immobilien- und Dienstleistungsholding.<br />

AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor: Werksansicht der Spinnerei um 1947<br />

Los 28 Schätzwert 500-625 €<br />

AG Baumwoll-Spinnerei Kolbermoor<br />

München, Aktie 1.000 Mark 15.2.1910<br />

(Auflage 500, R 8) VF<br />

Hochdekorativ mit zwei Fabrikansichten; barocke<br />

Zierumrandung mit floralen Motiven.<br />

Los 29 Schätzwert 150-250 €<br />

Baumwollspinnerei Kolbermoor<br />

München/Kolbermoor, Aktie 1.000 Mark<br />

28.12.1920 (Auflage 4000, R 8) EF-VF<br />

Äußerst dekoratives, großformatiges Stück mit<br />

zwei Vignetten, die Werksansichten von 1862 und<br />

1910 zeigen. Fleckig.<br />

Identische Gestaltung wie voriges Los.

Los 30 Schätzwert 300-400 €<br />

AG Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt<br />

Ingolstadt, Aktie 100 RM 1.3.1943<br />

(Auflage 1300, R 9) VF+<br />

Identische Gestaltung wie folgendes Los. Gründung 1882 zur<br />

Fortführung der Brauerei von Jakob Engl. 1899 Erwerb der Kritschenbrauerei<br />

in Ingolstadt und der Aktienbrauerei Ingolstadt.<br />

1934/35 wurden das Anwesen “Schutterwirt” in Ingolstadt,<br />

1935/36 ein großes Bierdepot und zwei Gastwirtschaften in Regensburg<br />

sowie der “Fränk. Hof” in Ingolstadt erworben. Nach<br />

dem 1. Weltkrieg wurde die einzige Ingolstädter Weizenbierbrauerei,<br />

das Weißbräuhaus, übernommen. Das Absatzgebiet der<br />

Brauerei mit den Marken Herrnbräu und Bernadett Brunnen (Mineralwasser)<br />

umfaßt hauptsächlich den mittelbayerischen Raum.<br />

Seit 1948 in München amtlich börsennotiert. Lange Zeit war die<br />

Bayerische Landesbank Mehrheitsaktionär. 2006 dann Verkauf an<br />

Immobilien-Investoren. Das Brauereigeschäft (Herrnbräu) wurde<br />

2003 abgespalten, die AG 2006 umbenannt in BBI Bürgerliches<br />

Brauhaus Immobilien AG. Tätigkeitsschwerpunkt ist heute neben<br />

dem Brauereigeschäft die Verwaltung eines hauptsächlich aus<br />

Einkaufsmärkten bestehenden Immobilien-Portfolios.<br />

Los 31 Schätzwert 400-500 €<br />

AG Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt<br />

Ingolstadt, Aktie 1.000 RM 1.3.1943<br />

(Auflage 410, R 10) VF<br />

Bis dahin völlig unbekannt gewesen, nur 5 Stück<br />

wurden im Reichsbankschatz gefunden.<br />

Nr. 32<br />

Nr. 31 Nr. 37<br />

Los 32 Schätzwert 50-125 €<br />

AG der Chemischen Produkten-<br />

Fabriken Pommerensdorf-Milch<br />

Stettin, Aktie 100 RM 15.11.1932<br />

(Auflage 9400, R 5) EF<br />

Gründung 1857 als „AG der chemischen Produkten-Fabrik Pommerensdorf“.<br />

Hergestellt wurden Schwefel- und Salzsäure, Glaubersalz,<br />

Soda, Antichlor, Sulfat und Futternährsalze sowie Kunstdünger.<br />

Die Gesellschaft war an der Kleinbahn Kasekow - Pekun<br />

(Oder) beteiligt, welche an Pommerensdorf vorbeiführt. Zweigniederlassung<br />

in Wolgast. Nach der Jahrhundertwende entwikkelte<br />

sich die Produktion von Superphosphat zum Hauptgeschäft.<br />

Mit Übernahme der „Chemische Fabrik Milch AG“ in Berlin-Oranienburg<br />

im Jahr 1927 konnte für diesen Produktionszweig Ersatz<br />

für die verlorengegangene Fabrik in Posen geschaffen werden.<br />

1936 übernahm die Gesellschaft ein größeres Aktienpaket<br />

der „Guano-Werke AG“ in Hamburg, das aber 1938 wieder abgestoßen<br />

wurde. 1941 Übernahme einer 50 %igen Beteiligung<br />

an der „Chemische Werke Lobau-Wartheland <strong>GmbH</strong>“ bei Posen,<br />

außerdem bestand schon länger eine Beteiligung an der 1913<br />

gegründeten „Chemische Industrie AG“ in Danzig. Die Aktien waren<br />

in Stettin (bis 1934), Berlin und Frankfurt/Main börsennotiert.<br />

Großaktionäre waren bei Kriegsende die WASAG und die Metallgesellschaft.<br />

Nach 1945 Nationalisierung des Unternehmens. Ab<br />

1994 wieder eigenständige AG polnischen Rechts, 2002 von der<br />

Lubon Management Sp. z.o.o. übernommen worden.<br />

Los 33 Schätzwert 500-625 €<br />

AG der vereinigten Kleinbahnen der<br />

Kreise Köslin-Bublitz-Belgard<br />

Köslin, Aktie 1.000 Mark 1.4.1909<br />

(Auflage nur 28 Stück, R 8) VF<br />

Mit Originalunterschriften.<br />

Bereits seit 1859 waren die beiden hinterpommerschen Kreisstädte<br />

Belgard und Köslin untereinander sowie mit der Provinzhauptstadt<br />

Stettin durch die Strecke Stargard-Danzig der Berlin-<br />

Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft verbunden. Der Nachbarkreis<br />

Bublitz dagegen erhielt erst 1896 Anschluß an die Preußische<br />

Staatsbahn, und in der Fläche mangelte es weiterhin an Eisenbahnverbindungen<br />

So gründete man 1898 die “AG Kleinbahn<br />

Köslin-Natzlaff” zum Bau der noch im gleichen Jahr eröffneten 32<br />

km langen 750-mm-Schmalspurbahn Köslin-Manow-Viverow-<br />

Nr. 33 Nr. 36<br />

Natzlaff. Generalbauunternehmer war die Lokomotivfabrik Krauss<br />

aus München. 1904 Erweiterung des Unternehmens durch den<br />

Bau der Kleinbahnen Manow-Bublitz (34 km), Schwellin-Belgard<br />

(32 km) sowie 1908/09 Belgard-Rarfin (20 km). 1905 wurde die<br />

AG wie oben umbenannt, um das erweiterte Tätigkeitsgebiet zum<br />

Ausdruck zu bringen. Einschließlich der von der Kreiseisenbahn<br />

Schlawe gepachteten Strecke Natzlaff-Jatzingen-Pollnow (12 km)<br />

betrug die Betriebslänge aller Strecken nun 130 km. Außerdem<br />

betrieb die Ges. die von Köslin ausgehenden Kraftomnibuslinien<br />

nach Pollnow (37 km), Bublitz (40 km), Warnin (30 km) und Jamund<br />

(7 km). 1932 erneute Umfirmierung in “Köslin-Bublitz, Belgarder<br />

Kleinbahn AG”. Ab 1937 Betriebsführung durch die Landesbahndirektion<br />

Pommern, 1940 verlor die AG ihre Selbständigkeit<br />

und wurde Teil der Pommerschen Landesbahnen. Nach<br />

Kriegsende wurden die Strecken der Polnischen Staatsbahn PKP<br />

unterstellt, aber noch 1945 wurde das gesamte Oberbaumaterial<br />

von den Sowjets abgebaut und abtransportiert. Die PKP baute die<br />

Strecken danach in Meterspur wieder auf und nahm sie ab 1948<br />

schrittweise wieder in Betrieb. Zugleich entstand in Köslin das<br />

dritte Bahnbetriebswerk des pommerschen Schmalspurnetzes.<br />

Wie alle anderen öffentlichen Schmalspurbahnen in Polen auch<br />

wurde auch das pommersche Netz von der PKP 2001 stillgelegt.<br />

Seit 2005 bemüht sich der “Verein der Freunde der Koszaliner<br />

Schmalspurbahn” um eine Wiederinbetriebnahme.<br />

Los 34 Schätzwert 30-75 €<br />

AG Electricitäts-Werke<br />

Liegnitz, Aktie 1.000 RM Okt. 1941<br />

(Auflage 900, R 3) EF<br />

Gründung 1898. Stromversorger für Mittelschlesien. Großaktionär<br />

(1943): Elektro-Werke AG, Berlin bzw. Viag (56,6%).<br />

1986 verlagert nach Bad Homburg v.d.H.<br />

Los 35 Schätzwert 300-375 €<br />

AG Elektricitätswerke<br />

(vorm. O. L. Kummer & Co.)<br />

Dresden, Actie 1.000 Mark 28.5.1896<br />

(Auflage 1000, R 10) VF+<br />

Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1894 zur Übernahme der Kummer’schen Fabrik für<br />

Elektrotechnik, Mechanik und Maschinenbau in Niedersedlitz.<br />

Außerdem baute und betrieb die Gesellschaft die normalspurigen<br />

elektrischen Bahnen Murnau-Oberammergau und Aibling-Jenbach-Wendelstein<br />

(Eröffnung 1897), jeweils an die<br />

Kgl. Bayr. Staatsbahn anschließend. Kurz nach der Jahrhundertwende<br />

ging die AG spektakulär pleite. Als Auffanggesellschaft<br />

gründeten die Gläubigerbanken die Sachsenwerk Lichtund<br />

Kraft-AG, die sich zu einem sehr bedeutenden, elektrotechnischen<br />

Betrieb entwickelte und später Teil des AEG-Konzerns<br />

wurde.<br />

Los 36 Schätzwert 500-625 €<br />

AG „Ems“<br />

Emden, Actie 1.000 Mark 1.6.1900<br />

(Auflage 150, R 8) VF<br />

Originalunterschriften.<br />

Gründung 1843 als Dampfschiffsgesellschaft Concordia, 1889<br />

Umwandlung in die Actien-Gesellschaft “Ems”. Fährverbindungen<br />

Emden-Borkum, Borkum-Helgoland, Borkum-Norderney,<br />

Borkum-Delzijl, Norderney-Helgoland. 2 der 5 Personendampfer<br />

gingen im 2. Weltkrieg verloren. 1949 Neubau einer Großgarage<br />

bei der Abfahrtstelle in Emden-Außenhafen, nachdem<br />

sich der Fährverkehr nach Borkum immer mehr zum wirtschaftlichen<br />

Rückgrat der AG entwickelte. Außerdem besitzt die<br />

AG „Ems“ die „Borkumer Kleinbahn- und Dampfschiffahrt AG“<br />

(heute eine <strong>GmbH</strong>), das Inselhotel VierJahresZeiten auf Borkum<br />

sowie Mehrheitsbeteiligungen an der Ostfriesische Lufttransport<br />

<strong>GmbH</strong> (22 Flugzeuge) und der Ostsee-Flug Rügen <strong>GmbH</strong>.<br />

Los 37 Schätzwert 225-300 €<br />

AG “Erholung”<br />

Krefeld, Aktie 100 RM 1.1.1930 (Auflage<br />

1600, R 9), ausgestellt auf Weihbischof<br />

Dr. Hermann Sträter, Aachen EF-VF<br />

Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 6 Stück wurden<br />

jetzt im Reichsbankschatz gefunden.<br />

Schon 1832 taucht der Name in Zusammenhang mit Statuten<br />

einer auf dem Drießenhof gegründeten Gesellschaft auf, über<br />

deren Schicksal aber so gut wie nichts bekannt ist. 1862 ist zu<br />

erfahren, dass 70 Mitglieder eines katholischen Lesevereins<br />

sich im Hantenschen Weinhaus (heute Schwambornplatz) treffen.<br />

1874 dann kommt es zu Gründung der Aktien-Gesellschaft<br />

“Erholung” zwecks Betrieb eines Gesellschaftshauses und einer<br />

Weinkellerei nebst Groß- und Kleinvertrieb von Weinen und<br />

sonstigen Getränken. Nach der völligen Zerstörung des Gesellschaftshauses<br />

im Zweiten Weltkrieg dauerte es lange, bis man<br />

ernsthaft an einen Wiederaufbau herangehen konnte. Ende<br />

1949 entstand auf dem Grundstück Dionysiusplatz 22 ein eingeschossiger<br />

Neubau. 1952 kam es zu einer umfangreichen<br />

Renovierung. Die Gaststätte “Am Kamin” wurde von vielen Krefeldern<br />

gern besucht und bestand bis 1968. Die 1950er und<br />

60er Jahre ließen das Gesellschaftleben wieder aufblühen:<br />

Vorträge, Ausflüge, Tanztees, Kostümfeste, Spargelessen,<br />

Weinverkostung u.ä. standen auf dem Programm. 1982 wurde<br />

die Erholung-Weinhandlung aus dem Handelsregister gelöscht.<br />

Heute hat der Verein kein Gesellschaftshaus mehr, aber 1999<br />

wurde noch einmal groß das 125jährige Bestehen gefeiert.<br />

Los 38 Schätzwert 100-125 €<br />

AG für Bergbau und Industrieverkehr<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark Juni 1923<br />

(Auflage 30000, R 10) VF+<br />

Rechter Rand unegal durch Kuponabriß.<br />

Gründung 1919 als „AG für Internationalen Warenverkehr“ in<br />

Berlin-Neukölln. Beteiligungen bestanden an der „Westkohle“<br />

Westerwalder Braunkohlenwerke AG in Hergenroth (mit Gewerkschaften<br />

Gustavshall und Wilhelmsfund) und an der Sanag-Sanitäts-AG<br />

in Berlin. Im April 1926 in Liquidation, am<br />

7.11.1929 erloschen.<br />

5

Los 39 Schätzwert 25-100 €<br />

AG für Biervertrieb<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark März 1923<br />

(Auflage 500, R 4) EF<br />

Die 1900 gegründete AG übernahm die Berliner Generalvertretung<br />

der Pilsener Genossenschaftsbrauerei. Über vier Töchter-<br />

<strong>GmbH</strong>’s, Bierimport und Biervertrieb in Kannen und Flaschen.<br />

Als Alleinaktionär ist 1950 ein Mr. Arthur Kallman aus New York<br />

angegeben. 1953 nach Abschluß der Abwicklung gelöscht.<br />

Los 40 Schätzwert 200-250 €<br />

AG für Chemische Erzeugnisse<br />

Berlin, Aktie Lit. A 5.000 Mark 20.9.1923<br />

(Auflage 23260, R 8) EF-VF<br />

Sehr schöne kunstvolle Umrahmung.<br />

Gründung 1922. Erwerb der Chemischen Fabrik Sila <strong>GmbH</strong> in<br />

Oranienburg, 1923 der Seifenfabrik Ernst Helfert in Friedrichsfelde.<br />

1925 Eröffnung des Konkursverfahrens.<br />

6<br />

Nr. 38<br />

Nr. 41<br />

Los 41 Schätzwert 50-150 €<br />

AG für chemische Industrie<br />

Gelsenkirchen, Aktie 1.000 Mark<br />

1.6.1906 (Auflage 2000, R 3) VF<br />

Faksimile-Unterschrift des Bankiers Eltzbacher.<br />

Gründung 1872 in Köln. Zu den Gründern gehörten u.a. Friedrich<br />

Grillo, der A. Schaafhausen’sche Bankverein, Rudolph Poensgen<br />

und J.L. Eltzbacher. 1876 Sitzverlegung nach Gelsenkirchen-Schalke.<br />

Herstellung von Salzsäure, Schwefelsäure,<br />

Sulfat. 1970 wurde die Auflösung und 1976 die Fortsetzung<br />

der Gesellschaft beschlossen. Tätigkeitsgebiet ist nunmehr Erwerb<br />

und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere<br />

aus der Chemie, Bio- und Genforschung, Kosmetik,<br />

Elektronik und Kommunikation. Verwaltung des eigenen Vermögens,<br />

Erwerb und Veräußerung bzw. Verpachtung von<br />

Grundstücken und Gebäuden. 1983 Sitzverlegung nach Saarlouis<br />

und 1991 nach Hameln. Bis heute börsennotierte Gesellschaft,<br />

zuletzt eher ein Objekt aller möglichen Spekulationen.<br />

Los 42 Schätzwert 50-150 €<br />

AG für chemische Industrie<br />

Gelsenkirchen, Aktie 1.000 Mark<br />

15.4.1914 (Auflage 1000, R 5) EF-VF<br />

Faksimile-Unterschrift des Bankiers Eltzbacher. Identische<br />

Gestaltung wie voriges Los.<br />

Los 43 Schätzwert 200-400 €<br />

AG für Eisen-Industrie u. Brückenbau<br />

(vorm. Johann Caspar Harkort)<br />

Duisburg, Actie 400 Mark 1.6.1903<br />

(Auflage 3750, R 8) EF-VF<br />

“Vorliegende Actie dient als Ersatz für die gleichwerthige<br />

und gleichberechtigte Actie, die am<br />

9.7.1874 ausgestellt war und dieselbe Numerirung<br />

trug. Die alte Actie wurde vernichtet.”<br />

In der Familie tat sich um die Wende vom 18. zum 19. Jh. zunächst<br />

Friedrich Harkort mit einer mechanischen Werkstätte in<br />

Wetter hervor. Ein großer Teil der allerersten im Ruhrbergbau überhaupt<br />

eingesetzten Dampfmaschinen kam von ihm, und<br />

auch sonst betätigte er sich auf allen Gebieten des technischen<br />

Fortschritts. Bis zurück in das 17. Jh. reichen die Ursprünge<br />

der Eisenwaren- und Maschinenfabrik von Johann Caspar<br />

Harkort in Harkorten bei Haspe. 1846 wurde dann auf einem<br />

großen Gelände in Duisburg direkt am Rhein ein großartiges<br />

Brückenbau- und Eisenfabrikationsgeschäft errichtet, das<br />

1872 in eine AG umgewandelt wurde. Neben Schwimmdocks,<br />

Leuchttürmen, Silos, Fördergerüsten, Kränen wurden später<br />

auch Eisenbahnwagen aller Art gefertigt. Die Rotunde zur Weltausstellung<br />

in Wien 1873 verschaffte weltweite Anerkennung,<br />

wie auch bekannte Brückenbauwerke in Krefeld, Witten-Bommern,<br />

die Rheinbrücke bei Worms und die Glienicker Brücke in<br />

Berlin. 1928 beteiligte sich die Ges. am Bau der Rheinbrücke<br />

bei Köln-Mülheim. Dennoch waren die Kapazitäten in der Weltwirtschaftskrise<br />

nur zu einem Bruchteil ausgelastet, deshalb<br />

1931 Zahlungseinstellung und Vergleich. Die Werksanlagen<br />

wurden 1933 an die DEMAG (später Teil des Mannesmann-<br />

Konzerns) verkauft.<br />

Los 44 Schätzwert 200-250 €<br />

AG für Fuhrwesen<br />

Leipzig, Aktie 5.000 Mark 1.4.1923<br />

(Auflage 400, R 8) EF-VF<br />

Großes Querformat, hübsche Rosetten-Umrahmung.<br />

Aktien dieser kuriosen Ges. waren zuvor<br />

völlig unbekannt.<br />

Gründung 1889 zwecks Zusammenschluß und Fortbetrieb der<br />

Firmen ”Beerdigungsanstalt und Bazar für Fuhrwesen M. Ritter”<br />

und “Centralbasar für Fuhrwesen und Beerdigungsanstalt Pietät,<br />

vorm. A. A. Ritter”, außerdem Transport von Personen, Gütern,<br />

Paketen sowie Gegenständen jeder Art. Geschäftsansässig<br />

in Leipzig, Matthäikirchhof 32. Zudem 1921 Angliederung der<br />

Fuhrwerksbetriebe von Berger & Meyer und Robert Hellmann,<br />

Leipzig. Das Geschäft mit dem Tod florierte: Selbst in der Weltwirtschaftskrise<br />

wurden Dividenden bis zu 16 % erwirtschaftet.<br />

1934 umgewandelt in eine Kommanditgesellschaft (Beerdigungs-Anstalt<br />

und Bazar für Fuhrwesen M. Ritter KG).<br />

Los 45 Schätzwert 50-125 €<br />

AG für Kunstdruck<br />

Niedersedlitz, Aktie 100 RM Aug. 1933<br />

(Auflage 3700, R 5) UNC-EF<br />

Gründung 1896 als AG für Kunstdruck vorm. Willner & Pick, ab<br />

1900 AG für Kunstdruck. Erzeugung und Vertrieb photolithographischer<br />

und sonstiger auf graphischem Wege hergestellter<br />

Artikel. Erzeugt wurden: Reklamedruckarbeiten aller Art: Plakate,<br />

Affichen, Kalender, Reklamekarten, Katalogumschläge,<br />

Postkarten sowie Faltschachteln und Verkaufskästen.<br />

Los 46 Schätzwert 75-125 €<br />

AG für Lithoponefabrikation<br />

Triebes, Aktie 500 RM Juli 1926 (Auflage<br />

1600, R 8) UNC-EF<br />

Gründung 1901 als „Triebeser Farbenwerke“ zur Weiterführung<br />

einer gleichnamigen <strong>GmbH</strong> mit Werken in Triebes und<br />

Wünschendorf, 1905 Umfirmierung wie oben. Herstellung von<br />

Lithopone (das weiß deckende Pigment Zinksulfidweiß) und als<br />

Nebenprodukte Blanc-fixe und Glaubersalz. Der als Grundstoff<br />

benötigte Schwerspat wurde in einer eigenen Grube in Rothenkirchen<br />

gewonnen. Ab 1925 Interessengemeinschaft mit der<br />

Gewerkschaft Sachtleben. Nachdem die I.G. Farbenindustrie<br />

die Aktienmehrheit erworben hatte, wurde die Notiz an den<br />

Börsen Berlin und München 1926 eingestellt. 1947 enteignet<br />

und als landeseigener Betrieb fortgeführt.<br />

Los 47 Schätzwert 30-75 €<br />

AG für Seilindustrie<br />

vormals Ferdinand Wolff<br />

Mannheim, Aktie Lit. A 600 RM Juni 1928<br />

(Auflage 3800, R 3) EF-VF<br />

Wie auch das folgende Los vorher nicht bekannt<br />

gewesen.<br />

Gegründet 1890 unter Übernahme der seit 1830 bestehenden<br />

Firma Ferdinand Wolff, Mech. Hanf- und Drahtseilerei vorm.<br />

Joh. Jakob Wolff. Herstellung von Garnen und Seilen. Seit 1988<br />

als A.A.A. AG Allgemeine Anlageverwaltung vorm. Seilwolff AG<br />

von 1890, Frankfurt a.M. Entwicklung von Industrie- und Büroimmobilien.<br />

Nr. 48<br />

Los 48 Schätzwert 30-75 €<br />

AG für Seilindustrie<br />

vormals Ferdinand Wolff<br />

Mannheim, Aktie Lit. B 100 RM Aug. 1942<br />

(Auflage 3000, R 3) EF<br />

Los 49 Schätzwert 25-100 €<br />

AG für Verkehrswesen<br />

Berlin, Aktie Reihe A 1.000 Mark<br />

1.8.1906 (Gründeremission, Auflage<br />

2000, R 2) EF-VF<br />

Schöner G&D-Druck, Flügelrad-Vignette. Faksimile-Unterschrift<br />

Fürstenberg.<br />

Gründung 1901 durch die BHG unter Carl Fürstenberg (als<br />

BHF-Bank noch bis 1999 Großaktionär der AGIV) und die Privatbanken<br />

Rob. Warschauer & Co. (Berlin) sowie den A. Schaafhausen’schen<br />

Bankverein (Köln). Grundlegende Idee war, die<br />

im einzelnen eher unverkäuflichen Kleinbahnaktien in eine Holding<br />

einzubringen, für die man das anlagesuchende Publikum<br />

leichter interessieren konnte. Immerhin wurden ab 1892 bis<br />

zum 1. Weltkrieg ca. 300 Kleinbahnen gegründet. 1/3 davon<br />

baute die Lenz & Co. <strong>GmbH</strong>, deren Hausbank die BHG war.<br />

Nach Fusionen mit der Allg. <strong>Deutsche</strong>n Eisenbahn-Ges. (1927),<br />

der Westdeutschen Eisenbahn-Ged. (1928) und der <strong>Deutsche</strong>n<br />

Eisenbahn-Ges. AG (1929) gehörten 102 Bahnen mit 4.100<br />

km Gesamtlänge über Betriebsführungsverträge zum Konzern,<br />

außerdem war die AGV Aktionärin dutzender weiterer Kleinbahnen.<br />

1949 Sitzverlegung nach Hamburg, 1954 nach Frankfurt.<br />

1973 Fusion mit der ALOKA Allgemeine Organisations- und<br />

Kapitalbeteiligungs-AG (früher: Allgemeine Lokal- und Straßenbahn<br />

AG) zur AG für Industrie und Verkehrswesen, kurz AGIV.<br />

Mit der BHF-Bank als Großaktionär jahrzehntelang eine Holding<br />

mit Beteiligungen im Maschinenbau-, Eisenbahn-, Verkehrs-,<br />

Energie- und Immobilienbereich. Ab 2000 Verkauf aller übrigen<br />

Aktivitäten und 2003 Verschmelzung mit der HBAG Real Estate<br />

AG (ehemals Kühltransit AG) zur “neuen” AGIV, danach ausschließlich<br />

im Immobiliengeschäft tätig. Ende 2004 endet die<br />

einst glorreiche Firmengeschichte mit dem Insolvenzantrag.<br />

Los 50 Schätzwert 500-625 €<br />

AG für Verwertung<br />

von Kartoffelfabrikaten<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.8.1918<br />

(Auflage 500, R 11) VF<br />

Zuvor völlig unbekannt gewesen, nur 2 Stück wurden<br />

im Reichsbankschatz gefunden.<br />

Gründung 1912 zwecks Übernahme und Fortführung der Geschäftsbetriebe<br />

der “Verwertungsstelle für Kartoffelfabrikate<br />

mbH” in Berlin und der “Fabriken für Kartoffelfabrikate Frankfurt<br />

a.O. und Wronke <strong>GmbH</strong> i.L.”. Herstellung und Verwertung<br />

von Kartoffelmehl, Stärke, Sirup, Bonbonzucker, Dextrin und<br />

anderen Kartoffelfabrikaten. Fabriken zuletzt in Frankfurt a.O.,<br />

Zörbig und Rosenig, während die Fabriken in Wronke, Bronislaw<br />

und Birnbaum als Folge des 1. Weltkrieges 1919/20 an eine<br />

zu diesem Zweck neu gegründete poln. AG abgegeben werden<br />

mussten. Ab 1921 in Berlin börsennotiert. Ende 1925 nach<br />

erheblichen Verlusten in Liquidation gegangen.<br />

Los 51 Schätzwert 200-250 €<br />

AG für Zellstoff- und<br />

Papierfabrikation Memel<br />

Memel, Aktie 1.000 RM 1.5.1941<br />

(Auflage 6000, R 8) EF<br />

Gründung Dez. 1919. Hervorgegangen aus der 1898 gegründeten<br />

Cellulosefabrik Memel AG, die 1905 mit der AG für Maschinenpapier-<br />

(Zellstoff-) Fabrikation zur Aschaffenburger<br />

Zellstoffwerke AG fusionierte. Aufgrund des Versailler Vertrages,<br />

der die Abtrennung des Memelgebietes von Deutschland<br />

zur Folge hatte, wurde das Memeler Werk 1919/20 wieder in<br />

eine selbständige AG umgewandelt.<br />

Los 52 Schätzwert 200-400 €<br />

AG für Zink-Industrie<br />

vormals Wilhelm Grillo<br />

Oberhausen (Rhld.), Namens-Actie 1.000<br />

Mark 1.1.1894. Gründeraktie (Auflage<br />

2000, R 5) EF-VF<br />

Originalunterschrift Julius und August Grillo, rükkseitig<br />

bei der Übertragung 1896 nochmals von<br />

Julius Grillo.<br />

Schon vor Umwandlung in eine AG (1893/94) wurden seit<br />

1848 Werke in Oberhausen (Zinkwalzwerk, Zinkweissfabrik)<br />

und Duisburg-Hamborn (Zinkhütte, Schwefelsäurefabrik) betrieben.<br />

Noch heute als Grillo-Werke mit Sitz in Duisburg bestehende<br />

AG mit Werken in Hamborn, Goslar und Voerde. Die<br />

Aktionärsfamilie ist vor allem durch Erfolge in der Dressur-Reiterei<br />

bekannt.

Los 53 Schätzwert 300-375 €<br />

AG für Zink-Industrie<br />

vormals Wilhelm Grillo<br />

Oberhausen (Rhld.), Namensaktie 1.000<br />

Mark 1.7.1913 (Auflage 2000, R 8, zur<br />

Verbriefung zweier bereits aus 1905 resp.<br />

1908 datierenden Kapitalerhöhungen),<br />

ausgestellt auf Frau Ww. Julius Reinhard,<br />

Forsthaus Morp b. Erkrath EF<br />

Das allerletzte noch verfügbare der 13 Stücke aus<br />

dem Reichsbankschatz.<br />

Los 54 Schätzwert 50-175 €<br />

AG Gesellschaft für<br />

Markt- & Kühlhallen<br />

München, Aktie 1.000 Mark 27.7.1900<br />

(Auflage 1000, R 4) VF<br />

Für den Aufsichtsrat unterschrieb die Aktie original<br />

der seinerzeitige Vorsitzende Dr. Carl von Linde<br />

(*1842 in Berndorf/Oberfranken, +1934 in München).<br />

Linde entwickelte 1873-76 die Ammoniak-<br />

Nr. 50 Nr. 58<br />

Kompressionskältemaschine und gründete 1879<br />

die „Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen“, die<br />

heutige Linde AG. 1895 gelang es ihm, Luft in<br />

kontinuierlichem Betrieb zu verflüssigen, woraus<br />

die weitere bedeutende Sparte „Technische Gase“<br />

seiner Firma entstand. Ein wichtiger Industrie-Autograph.<br />

Gründung 1890 in Berlin, dann 1895-1909 in München ansässig,<br />

1909 Sitzverlegung nach Hamburg. An der Gründung war<br />

Dr. Carl von Linde maßgeblich beteiligt. Die Gesellschaft besaß<br />

zunächst Kühlhäuser und Eisfabriken in Hamburg und Berlin,<br />

heute ist sie der größte deutsche Kühlhausbetreiber und Marktführer<br />

im Bereich der Tiefkühllogistik. Neben der Zentrale im<br />

Norden von München gibt es heute 26 MUK-Niederlassungen.<br />

Los 55 Schätzwert 25-125 €<br />

AG Gesellschaft für<br />

Markt- & Kühlhallen<br />

Hamburg, Aktie 1.000 Mark 15.11.1921<br />

(Auflage 6000, R 9) EF-VF<br />

Ebenfalls miit Originalunterschriften, für den Aufsichtsrat:<br />

Prof. Dr. Carl von Linde.<br />

Los 56 Schätzwert 10-50 €<br />

AG Glashüttenwerke „Adlerhütten“<br />

Penzig bei Görlitz, Aktie 1.000 Mark Mai<br />

1920 (Auflage 1750, R 2) VF<br />

Großformatig, schöne Umrahmung im Historismus-Stil.<br />

Nach Inbetriebnahme der Eisenbahn Kohlfurt-Görlitz im Jahr<br />

1846 siedelte sich 1858 in Penzig (13 km nördlich von Görlitz am<br />

Nr. 51 Nr. 52<br />

Ostufer der Lausitzer Neisse, aber stadtrechtlich zu Görlitz gehörend,<br />

heute Piensk) die erste von später insgesamt 8 Glashütten<br />

an, begünstigt durch die nahe gelegenen Rohstoffvorkommen<br />

(Sand aus der Görlitzer Heide und reichlich Braunkohle). Die Einwohnerzahl<br />

des einstigen Bauerndorfes Penzig verzehnfachte<br />

sich dadurch bis zur Jahrhundertwende auf ca. 7.000. Die größte<br />

Penziger Glashütte war die 1887 gegründete und 1896 in eine<br />

AG umgewandelte “Adlerhütte”, mit 1200 Beschäftigten genauso<br />

gross wie Osram im benachbarten Weißwasser. Sie stellte<br />

zunächst Medizingläser her, ab 1900 auch Hohl-, Press- und<br />

Schleifglas. Eine besondere Spezialität waren Konservengläser,<br />

von denen riesige Mengen die Fabrik verließen (der Schlüssel<br />

zum späteren Interesse der Fa. Weck). Börsennotiz in Berlin und<br />

Breslau, Großaktionär waren die von Poncet Glashüttenwerke AG,<br />

Friedrichshain N.L. Beteiligt an der <strong>Deutsche</strong>n Luxor Prismen Ges.<br />

mbH, Berlin-Weisensee und der Adler Glashüttenwerke Verkaufsgesellschaft<br />

in Oeflingen (Baden). 1944 wurde in der Adlerhütte<br />

der erste Tonfilm über die Glasherstellung gedreht (der heute im<br />

Hessischen Glasmuseum in Immenhausen bei Kassel aufbewahrt<br />

wird). Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde Penzig weitgehend<br />

zerstört. Nach Vertreibung der deutschen Bewohner bauten die<br />

Polen drei der zerstörten Glashütten wieder auf. Piensk wurde erneut<br />

ein bedeutender Standort der Glasproduktion. Die AG selbst,<br />

ihres Werkes in Penzig verlustig gegangen, verlegte 1949 ihren<br />

Sitz nach Fürstenhagen bei Kassel. 1951 Umwandlung in <strong>GmbH</strong>.<br />

1958 in der Fa. J. Weck u. Co. KG aufgegangen, die mit ihren Einmachgläsern<br />

(“Einwecken”) eine heute verloren gegangene Haushaltstradition<br />

mit ihrem Namen prägte.<br />

Los 57 Schätzwert 30-75 €<br />

AG Johannes Jeserich<br />

Berlin-Charlottenburg, Aktie 1.000 RM<br />

Okt. 1936 (Auflage 600, R 4, kpl. Aktien-<br />

Neudruck) EF<br />

Gründung 1862, Umwandlung 1888 in die “AG für Asphaltierung<br />

und Dachbedeckung vorm. Johannes Jeserich”, seit 1913<br />

kurz “AG Johannes Jeserich”. Straßen- und Straßendeckenbau<br />

(Niederlassungen in Berlin-Charlottenburg, Königsberg i.Pr.,<br />

Breslau, Stettin und Posen), Herstellung von Rostschutz- und Anstrichfarben,<br />

Dichtungsmitteln und Dachpappen (Werk HH-Eidelstedt,<br />

Ottensener Str. 2-4) sowie von Nähr-, Stärkungs- und Entfettungsmitteln,<br />

insbesondere Kindernährzucker in der Nährmittelfabrik<br />

München <strong>GmbH</strong>, Berlin-Spandau. 1951 Auflösungsbeschluß,<br />

1952 Vergleich, 1956 Fortsetzungsbeschluß. Sitzverlegungen<br />

1959 nach Hamburg und 1975 nach Köln. Ebenfalls<br />

1975 Produktionseinstellung, fortan nur noch Verwaltung des Fabrikareals<br />

in Hamburg sowie von Gewerbeimmobilien in Köln,<br />

Berlin und Wuppertal. Seit 1990 fokussierte sich die immer noch<br />

börsennotierte Jeserich AG auf Logistikimmobilien und Gewerbeparks.<br />

Nach größeren Mietausfällen 2004 insolvent geworden.<br />

Los 58 Schätzwert 400-500 €<br />

AG Neptun Schiffswerft<br />

und Maschinenfabrik<br />

Rostock, Aktie 20 RM 31.8.1927 (Auflage<br />

1250, R 8) EF+<br />

Zuvor völlig unbekannt gewesene Emission dieser<br />

bedeutenden Werft. Kpl. Kuponbogen anhängend.<br />

Gegründet bereits 1850 als “Maschinenbauanstalt und Schiffswerft,<br />

1890 Umwandlung in eine AG. Schon 1851 lief auf der<br />

Werft am linken Ufer der Warnow unmittelbar am Westende der<br />

Stadt Rostock mit der “Erbgroßherzog Friedrich Franz” das erste<br />

Schiff vom Stapel, einer von zwei Schraubendampfern für<br />

den Linienverkehr zwischen Rostock und St. Petersburg. Bis<br />

zur Wende lieferte die Neptunwerft über 1500 Schiffe ab, die<br />

Beschäftigtenzahl lag zeitweise über 2000. Nach 1990 konzentrierte<br />

sich die nun zur Meyer Neptun Gruppe gehörende<br />

Werft auf Reparatur und Modernisierung von Schiffen. Seit<br />

2001 verlassen auch wieder Neubauten die Werft, die sich jetzt<br />

vor allem auf Flusskreuzfahrtschiffe spezialisiert hat.<br />

Los 59 Schätzwert 225-375 €<br />

AG Norddeutsche Steingutfabrik<br />

Grohn bei Vegesack, Actie 1.000 Mark<br />

1.10.1903 (Auflage 134, R 7) VF<br />

Gründung 1869 in Lesum. Auf dem 120.000 qm großen<br />

Werksgelände zwischen dem Bahnhof Grohn-Vegesack und<br />

der Lesummündung werden glasierte Wand- und Bodenfliesen<br />

hergestellt, bis 1890 auch Haushaltsgeschirr. 1920 Übernahme<br />

der benachbarten Mitbewerber Steingutfabrik Witteberg AG<br />

in Farge und Grohner Wandplattenfabrik AG. Die in Bremen,<br />

Berlin und Hamburg börsennotierte AG ist noch heute eines der<br />

erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche.<br />

Los 60 Schätzwert 30-75 €<br />

AG Osthavelländische Kreisbahnen<br />

Nauen, Aktie 500 RM 1.4.1924 (Auflage<br />

3800, R 5) EF<br />

Gründung 1892. Strecken Nauen-Röthehof-Ketzin (16 km), Nauen-Bötzow-Velten<br />

(26 km) und Bötzow-Spandau West (17 km).<br />

Die Gesellschaft wurde 1946 von der Sowjetischen Besatzungsmacht<br />

enteignet und die Bahnen zunächst den Landesbahnen<br />

Brandenburg, dann der <strong>Deutsche</strong>n Reichsbahn unterstellt. Die<br />

Personenzüge von Nauen nach Ketzin fuhren bis zum 22.5.1963.<br />

Der Güterverkehr auf diesem Abschnitt wurde am 15.9.1997 zwischen<br />

der Mülldeponie Ketzin und Ketzin eingestellt, am 1.7.2000<br />

zwischen dem Anschluß Mosolf und der Mülldeponie.<br />

Los 61 Schätzwert 50-100 €<br />

AG Paulanerbräu<br />

Salvatorbrauerei und Thomasbräu<br />

München, Aktie 100 RM Febr. 1942<br />

(Auflage 4000, R 5) EF<br />

Gegründet 1651 als Klosterbrauerei der Paulanermönche, seit<br />

1813 in Privatbesitz, 1886 übernahm die Gebr. Schmederer<br />

7

Actienbrauerei (umfirmiert 1899 in AG Paulanerbäru (zum Salvatorkeller)<br />

und 1907 in AG Paulanerbräu Salvatorbrauerei).<br />

1928 Umfirmierung wie oben anläßlich der Fusion mit dem<br />

Thomasbräu. Mitte der 20er Jahre wurden außerdem Mehrheitsbeteiligungen<br />

an der Hofbrauhaus Coburg AG, der Auerbräu<br />

AG in Rosenheim und der Waitzingerbräu AG Miesbach<br />

erworben. 1999 Umfirmierung in Bayerische BrauHolding AG<br />

(Großaktionär: Schörghuber), zur Gruppe gehören jetzt u.a.<br />

auch die Kulmbacher Brauerei AG (EKU, Mönchshof) und die<br />

Hacker-Pschorr-Bräu.<br />

Los 62 Schätzwert 400-500 €<br />

AG Paulshöhe, Edelpilzkulturen<br />

und Konservenfabrik<br />

Schwerin, Aktie 5.000 Mark 1.11.1923<br />

(Auflage 2200, nach Kapitalherabsetzung<br />

1926 nur noch 220, R 11) VF<br />

Aktien dieser Ges. waren zuvor völlig unbekannt,<br />

nur 2 Stücke wurden im Reichsbankschatz gefunden,<br />

dies ist das allerletzte noch verfügbare.<br />

Gegründet 1921 zwecks Betrieb von Edelpilzzuchten, Konservierung<br />

dieser Edelpilze und sonstiger Lebensmittel sowie Handel<br />

mit Edelpilzen, Edelpilzkonserven und Konserven aller Art.<br />

Nach der Goldmark-Umstellung 1924 im Verhältnis 50:1 erzwangen<br />

hohe Bewertungsverluste 1926 einen weiteren Kapitalschnitt<br />

10:1, gegen den aber Anfechtungsklage erhoben<br />

wurde. 1928 wurde die Auflösung der AG beschlossen - die<br />

einzige deutsche Aktiengesellschaft, die sich je mit Edelpilzen<br />

beschäftigt hatte.<br />

Los 63 Schätzwert 500-625 €<br />

AG Porzellanfabrik Weiden<br />

Gebrüder Bauscher<br />

Weiden, Aktie 1.000 Mark 1.4.1911.<br />

Gründeraktie (Auflage 3000, R 8) EF<br />

Aktien dieser bis heute bedeutenden Porzellanfabrik<br />

waren bislang völlig unbekannt!<br />

1881 begannen die Brüder August und Conrad Bauscher in<br />

Weiden in Bahnhofsnähe mit 70 Mitarbeitern mit der Porzellanherstellung.<br />

Von Anfang an spezialisierten sie sich dabei auf<br />

robuste, funktionelle und langlebige Erzeugnisse für das Hotelund<br />

Gaststättengewerbe. Ab 1887 werden alle Schiffe des<br />

Norddeutschen Lloyd mit Bauscher-Porzellan ausgestatten.<br />

Bereits 1895 eröffnete Bauscher seine erste Filiale in New<br />

York, 1900 zwei weitere in London und Luzern (heute exportiert<br />

Bauscher die Hälfte seiner Gesamtproduktion in über 120 Länder).<br />

Das zunächst als Einzelfirma, dann als oHG betriebene<br />

Unternehmen wurde 1907 in eine <strong>GmbH</strong> und 1911 in eine AG<br />

umgewandelt. Ebenfalls 1911 Gründung einer Porzellan-<br />

Kunstmanufaktur und (bis 1920) Aufnahme der Produktion von<br />

Telegraphenglocken und Isolatoren. Die Firmengründer sterben<br />

1910 (Conrad) bzw. 1917 (August), die AG-Mehrheit landet<br />

dann beim Strupp-Konzern, Meiningen (zurückgehend auf das<br />

1742 gegründete Bankhaus B. M. Strupp, ab 1905 Bank für<br />

Thüringen). Über 1.200 Beschäftigte fertigen nun für illustre<br />

Kunden wie “Auerbachs Keller” in Leipzig und das “Waldorf Astoria”<br />

in New York. Bausch steht für 98 % aller Hotelporzellan-<br />

Einfuhren in die USA (u.a. auch an die acht größten Eisenbahngesellschaften).<br />

Nach Zerfall des Strupp-Konzerns 1927<br />

per Fusion Zusammenschluß mit der Porzellanfabrik Lorenz<br />

Hutschenreuther, Selb (heute BHS tabletop, innerhalb der Firma<br />

wird Bauscher bis heute als eigenständige Spezialmarke<br />

für Hotel- und Gastronomie-Porzellan geführt). Das 1959 auf<br />

den Markt gebrachte System B1100, tauglich für die modernen<br />

Formen der Betriebs- und Systemverpflegung, wird das meistgekaufte<br />

Geschirrsystem der Welt. Auf der anderen Seite stattet<br />

auch Maitre Bocuse 1963 sein Restaurant mit Bauscher-<br />

Geschirr aus. 2008/09 werden auf einen Schlag AIDA Cruises,<br />

TUI-Cruises (Mein Schiff) und Costa Crociere als Kunden gewonnen.<br />

8<br />

Los 64 Schätzwert 400-500 €<br />

AG Porzellanfabrik Weiden<br />

Gebrüder Bauscher<br />

Weiden, Aktie 1.000 Mark 15.4.1922<br />

(Auflage 5000, R 9) EF-VF<br />

Identische Gestaltung wie voriges Los. Von nur 8<br />

im Reichsbankschatz gefundenen Stücken das<br />

letzte noch verfügbare Exemplar!<br />

AG Porzellanfabrik Weiden Gebrüder Bauscher<br />

Werbeanzeige um 1906 für das feuerfeste<br />

Koch- und Backporzellan "Luzifer"<br />

Nr. 62 Nr. 63<br />

Nr. 65 Nr. 75<br />

Los 65 Schätzwert 800-1000 €<br />

AG Reederei “Norden-Frisia”<br />

Norderney, Namensaktie 200 Mark<br />

1.12.1917 (Auflage 360, R 9) VF<br />

1871 Gründung der Dampfschiffs-Reederei “Norden” als Partenreederei,<br />

1872 Eröffnung des Sommerverkehrs auf der Linie<br />

Norddeich-Norderney, ab 1888 auch fahrplanmäßige Verbindung<br />

Norddeich-Juist. Die Hotels “Fährhaus” und “Norddeich” in Norddeich<br />

gehörten ebenfalls der Reederei. 1898 Bau einer Pferdeeisenbahn<br />

zwischen der Juister Landungsbrücke und dem Inselbahnhof,<br />

1899 wird die Bahn motorisiert. 1906 erscheint mit der<br />

Dampfschiffs-Reederei “Frisia” ein Konkurrent auf der Linie<br />

Norddeich-Norderney, 1917 fusionieren beide Linien zur “AG<br />

Reederei Norden-Frisia”, nachdem die Reederei “Norden” 1910<br />

in eine AG umgewandelt worden war. 1920 Fusion mit der AG<br />

Reederei “Juist”, die erst 1908 aus der Reederei “Norden” ausgegliedert<br />

worden war. 1931 Inbetriebnahme der ersten Großgarage<br />

in Norddeich. 1969 Gründung der FRISIA Luftverkehr <strong>GmbH</strong><br />

für Flüge zwischen dem Festland und den Nordseeinseln.<br />

Nr. 66<br />

Los 66 Schätzwert 225-300 €<br />

AG Reederei Norden-Frisia<br />

Norderney, Aktie 100 Goldmark Juni 1933<br />

(R 8) EF-<br />

Für die Zeit unübliches großes Hochformat!<br />

Los 67 Schätzwert 300-375 €<br />

AG Thonwerke Kandern<br />

Kandern, Actie 1.000 Mark 10.2.1889.<br />

Gründeraktie (Auflage 238, R 8), ausgestellt<br />

auf Herrn L. Ganter, Freiburg VF+<br />

Umrahmung im Historismus-Stil.<br />

Gründung 1889, hervorgegangen aus der schon seit 1837 im<br />

badischen Kandern bestehenden Firma Wolman, Dewitz & Co. In<br />

zwei Werken in Kandern mit rd. 150 Mann Belegschaft wurden in<br />

drei Brennöfen Dachziegel aller Art und Backsteine hergestellt.<br />

Großaktionär war mit zuletzt über 80 % die Badische Bank,<br />

Karlsruhe. 1954 Umwandlung in die Tonwerke Kandern Georg<br />

Gott <strong>GmbH</strong>. 1998 schließlich wurde der Betrieb stillgelegt.<br />

Los 68 Schätzwert 500-625 €<br />

AG vorm. H. Gladenbeck<br />

& Sohn Bildgießerei<br />

Berlin, Aktie 1.000 Mark 15.12.1908<br />

(Auflage 350, R 10) VF-<br />

Einzelstück aus dem Reichsbankschatz.<br />

Gründung 1888 unter Übernahme der Bildgießerei H. Gladenbeck<br />

& Sohn in Friedrichshagen und deren Bronce- und Zinkgußwarenfabrik<br />