Die Stadt im 21. Jahrhundert - Klassenkampffeld im Wandel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Inhaltsverzeichis<br />

<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>im</strong> <strong>21.</strong> <strong>Jahrhundert</strong> – <strong>Klassenkampffeld</strong> <strong>im</strong> <strong>Wandel</strong><br />

1. Vorwort 5<br />

2. Ökonomische Ausgangssituation: Revolution der Produktivkräfte 6<br />

a) Deindustrialisierung, Tertiarisierung, Globalisierung 6<br />

b) Kapitalakkumulation durch Urbanisierung 8<br />

c) Klassenlage 10<br />

3. Politische Rahmenbedingungen 15<br />

a) Standortpolitik 15<br />

b) Kommerzialisierung von Raum 15<br />

c) <strong>Stadt</strong>entwicklung der <strong>Stadt</strong> Zürich 16<br />

4. Klassenkampf von oben 21<br />

a) Disziplinierung von öffentlichem Raum 21<br />

b) Sicherheitswahn 21<br />

c) Verdrängung 22<br />

d) Annäherung an die Videoüberwachung in der Schweiz 24<br />

5. Handlungstheorie – Klassenkampfanalyse 33<br />

a) Für eine revolutionäre Klassenposition 33<br />

b) Widerspruchserfahrungen 34<br />

c) Das urbane Kampffeld – Revolutionäre Gegenmacht 35<br />

Revolutionärer Aufbau Zürich <strong>im</strong> April 2014<br />

Postfach 8663, 8036 Zürich<br />

Email: info@aufbau.org / Internet: www.aufbau.org<br />

Aufbau Vertrieb: Zürich An- und Verkauf proletarischer und kommunistischer Literatur Kanonengasse 35<br />

(<strong>im</strong> Hinterhaus, Eisentreppe) jeden Samstag von 12 bis 17 Uhr geöffnet<br />

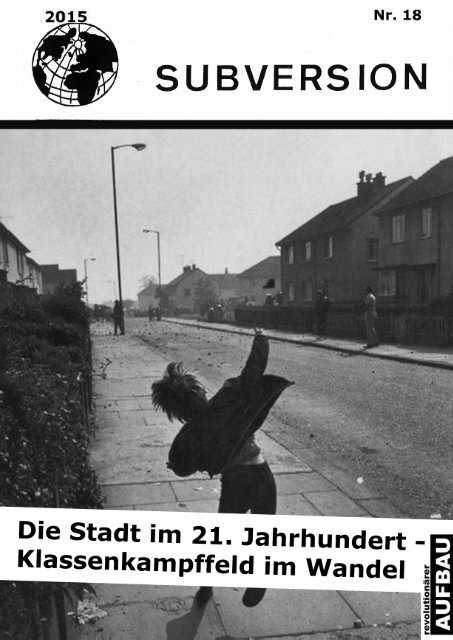

Zur Illustration dieser Broschüre:<br />

<strong>Die</strong> Illustration der vorliegenden Broschüre folgt der Idee, dass die <strong>Stadt</strong> in ihrer historischen <strong>Wandel</strong>barkeit<br />

nicht nur Verdrängung, Kämpfe und Erinnerungen produziert, sondern ebenso eine vielschichtige Ästhetik<br />

mitkonstituiert. Das heisst, sie produziert auch Zeichen, die mehr als nur der reinen Informationsvermittlung<br />

dienen. So beispielsweise bei der Verdrängung, die durch ihren Leerstand, ihre grauen Betonflächen und<br />

Neubauten ebenso einen ästhetischen Eigenwert kreiert. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist jedoch nicht nur Ort der Verdrängung,<br />

sie ist ebenso Ort des Widerstandes und des Kampfes und dies eben nicht nur historisch, sondern auch aufgrund<br />

ihrer Funktion in der gegenwärtigen Gesellschaft. Auch hier entsteht eine ganz eigene Bilder produzierende<br />

Ästhetik. Der Widerstand hinterlässt Spuren an den Wänden und der Kampf solche auf den Strassen.<br />

Doch die <strong>Stadt</strong> ist mehr, sie ist auch Ort der sozialen Exper<strong>im</strong>ente, wo verschiedene Lebensformen ausprobiert,<br />

mit Architektur exper<strong>im</strong>entiert und Freiräume geschaffen werden. Was entsteht, wenn man zumindest den<br />

Versuch wagt, die <strong>Stadt</strong> nach anderen Interessen umzuformen, ist eine Ästhetik der Utopie, wo das Denkbare<br />

möglich wird. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist zuletzt auch Erinnerung, in ihr sammeln sich Erfahrungen vergangener Kämpfe,<br />

Widerstände und historischen Epochen. Eine solche, die wie eine Auswahl von Bildern mit Denkmälern für<br />

den Zweiten Weltkrieg aus dem ehemaligen Jugoslawien zeigt, sich auch über die Mauern ihrer selbst manifestieren<br />

kann.<br />

2 3

Ästhetik der Verdrängung<br />

1. Vorwort<br />

Paris 2005, London 2011, Istanbul 2013. In verschiedenen<br />

Städten weltweit kommt und kam es in<br />

den letzten zehn Jahren <strong>im</strong>mer wieder zu Aufständen,<br />

Revolten, militanten Protesten. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>im</strong> <strong>21.</strong><br />

<strong>Jahrhundert</strong> ist zu dem Ballungszentrum der sozialen<br />

und ökonomischen Widersprüche geworden<br />

und damit auch zu einem Ort der Klassenkämpfe.<br />

Denn durch die kapitalistische Urbanisierung verändern<br />

sich die sozialdemographischen Strukturen der<br />

Städte: Teure Neubauten als Investitionsobjekte fürs<br />

Kapital und eine zahlungskräftige Bewohnerklientel<br />

verdrängen mehr und mehr proletarische MieterInnen<br />

und Familien in die Peripherie.<br />

In dieser Broschüre versuchen wir aufzuzeigen,<br />

wie sich die ökonomische Situation durch Deindustrialisierungs-<br />

und Tertiarisierungsprozesse verändert<br />

hat und wie sich diese Veränderungen auf den<br />

urbanen Raum auswirken. Danach wird auf die politischen<br />

Rahmenbedingungen der Aufwertungs- und<br />

Verdrängungsprozesse (insbesondere an Beispielen<br />

aus Quartieren der <strong>Stadt</strong> Zürich) sowie die Seite der<br />

Repression mit ihren Möglichkeiten der Überwachung<br />

und ihren Sicherheitswahn eingegangen.<br />

Schliesslich geht es darum, auch in reaktionären<br />

Zeiten eine Kontinuität in den revolutionären Prozess<br />

hineinzubringen und eine Handlungstheorie zur<br />

Verfügung zu haben, welche den neuen Bedingungen<br />

entspricht und eine Klassenposition sichtbar macht.<br />

<strong>Die</strong> Frage nach dem revolutionären Subjekt kann nur<br />

mit einer Klassenkampfanalyse beantwortet werden.<br />

Also nicht nur mit einer blossen Strukturanalyse<br />

sondern einer Miteinbeziehung der real stattfindenden<br />

Kämpfe, welche nun mehr und mehr <strong>im</strong> öffentlichen<br />

Raum stattfinden. Denn <strong>im</strong> Kampf um den<br />

öffentlichen Raum, dem Kampf um die Strasse, geht<br />

es schliesslich um den Kampf zum Aufbau revolutionärer<br />

Gegenmacht.<br />

4 5

2. Ökonomische Ausgangssituation: Revolution der Produktivkräft<br />

a) Deindustrialisierung, Tertiarisierung, Globalisierung<br />

Materielle Produktion und das menschliche<br />

Arbeitsvermögen sind <strong>im</strong>mer noch die Basis der<br />

Ökonomie. Es ist die bürgerliche Ideologie, die versucht,<br />

die reale Bedeutung der Arbeit und damit<br />

die Ausbeutung zu negieren. Mit der Betonung der<br />

„Wissensgesellschaft“ oder der „Informationsgesellschaft“,<br />

quasi einer virtuellen Wirtschaft, ist <strong>im</strong>mer<br />

die Intention verknüpft, auch die Klassen und Klassenwidersprüche<br />

zum „Verschwinden“ zu bringen.<br />

Zwar haben sich insbesondere in den Metropolen<br />

die Formen der Widerspruchslinien verändert und<br />

damit die Wahrnehmung der Ausbeutung unklarer<br />

werden lassen, die Klassenfrage hat aber nichts von<br />

ihrer Bedeutung verloren.<br />

Was wir antreffen ist allerdings eine ungemein differenzierte<br />

und daher schwierig zu durchdringende<br />

Klassensituation. <strong>Die</strong> „Synchronität“ zwischen Arbeit,<br />

Ausbeutung, revolutionärem Subjekt, Klassenkampf,<br />

der entsprechenden Theoriebildung und dem<br />

Aufstandskonzept hat sich definitiv verschoben. In<br />

der marxistischen Revolutionstheorie wurde bezüglich<br />

dem Kampf der ArbeiterInnenbewegung zwischen<br />

den Akteuren bzw. dem revolutionären Subjekt<br />

(ArbeiterInnenklasse), dem gesellschaftlichen Hauptwiderspruch<br />

(Ausbeutung), der Handlungsmacht<br />

(ArbeiterInnen als Produzenten des gesellschaftlichen<br />

Reichtums) und der Zielsetzung (Klassenlose<br />

Gesellschaft) von einer hohen Einheit ausgegangen.<br />

<strong>Die</strong> aktuelle Situation ist mit dieser Zeit einer starken,<br />

revolutionären ArbeiterInnenbewegung nicht<br />

mehr zu vergleichen. <strong>Die</strong> Zunahme der sozialen Heterogenität<br />

widerspiegelt sich in einer Vielfalt der<br />

Kämpfe, Bewegungen und Revolten. Klassenlagen,<br />

Zielsetzungen und politische Reichweite sind analytisch<br />

für den revolutionären Prozess oft sehr schwierig<br />

zu ermitteln. <strong>Die</strong> historische Funktion der revolutionären<br />

ArbeiterInnenbewegung in den Metropolen<br />

als „Totengräber des Kapitalismus“ muss neu durchdacht<br />

werden. Der emanzipatorische Anspruch der<br />

ArbeiterInnenbewegung als die entscheidende revolutionäre<br />

Kraft ist teilweise erodiert. Zur Diskussion<br />

stehen die Ursachen dieser Entwicklung: Welche geschichtliche<br />

Rolle kommt dem Proletariat aktuell zu?<br />

Welche theoretischen und strategischen Konsequenzen<br />

ergeben sich daraus? Welche neuen Ansätze von<br />

Klassenbewusstsein sind vorhanden, um eine sozialistische<br />

alternative Gesellschaft zu erkämpfen? Wir<br />

müssen uns vom falschen Verständnis der „naturgesetzlichen“<br />

Entwicklung der ArbeiterInnenklasse zu<br />

einer kämpfenden Klasse verabschieden. Der quasi<br />

determinierte „revolutionäre Gegenprozess“ zum<br />

objektiv bedingten Gesamtprozess des Kapitalismus<br />

existiert definitiv nicht. In den letzten Jahrzehnten<br />

haben sich fundamentale Veränderungen in der kapitalistischen<br />

Produktionsweise und damit neue Differenzierungsprozesse<br />

in der Klassenzusammensetzung<br />

ergeben. Der „Industriekapitalismus“ ist nicht<br />

verschwunden, sondern reproduziert sich in modifizierten<br />

Formen durch den Widerspruch zwischen<br />

den kapitalistischen Zentren und der Peripherie in<br />

globalem Massstab. „Globalisierung“ ist jedoch kein<br />

neues Phänomen, sondern in der Tendenz von Anfang<br />

an charakteristisch für den Kapitalismus. Durch<br />

die Entwicklung neuer Technologien haben sich in<br />

der Umsetzung der internationalen Arbeitsteilung<br />

die Geschwindigkeit und der Grad der Vernetzung<br />

radikal verändert. Durch die mikroelektronischen,<br />

biogenetischen und nanotechnologischen Entwicklungen<br />

der Produktivkräfte befinden wir uns in einer<br />

gesellschaftlichen Umbruchsituation, die durch eine<br />

ausserordentliche Revolution der Produktivkräfte<br />

geprägt ist. In der Auseinandersetzung über die kapitalistischen<br />

Produktionsverhältnisse existiert eine<br />

verkürzte „Produktivkraftideologie“, die von unbegrenzten<br />

technologischen Möglichkeiten ausgeht,<br />

quasi einem „naturgesetzlichen“ Technikdeterminismus.<br />

<strong>Die</strong>sen unveränderlichen Konstanten „könne<br />

allenfalls mit Umschulungen und Sozialplänen<br />

begegnet werden, fundamental angreifen liessen sie<br />

sich allerdings nicht“. Damit verbunden ist ein historischer<br />

Fatalismus, der nur den Herrschenden dienen<br />

kann. Als ob in der Technologie das objektiv treibend<br />

und letztlich entscheidende Prinzip der Entwicklung<br />

der Produktivkräfte liegen würde.<br />

Alle gesellschaftlichen Bereiche werden von Menschen<br />

mit best<strong>im</strong>mten Klasseninteressen gemacht.<br />

Auch Technik muss als sozialer Prozess verstanden<br />

werden, der sich dialektisch vollzieht. Technische<br />

Entwicklungen best<strong>im</strong>men die kapitalistischen Möglichkeiten<br />

nur insofern, als es wiederum letztlich kapitalistische<br />

Erfordernisse sind, die best<strong>im</strong>mte technische<br />

Entwicklungen nach sich ziehen.<br />

In der aktuellen Produktivkräfteentwicklung<br />

n<strong>im</strong>mt die Computertechnologie die zentrale Stellung<br />

ein. Sie ist für die kapitalistische Reproduktion<br />

überlebenswichtig, weil die zunehmende Komplexität<br />

der Arbeitsteilung ein grosses Koordinationsbedürfnis<br />

erzeugt, das nur noch digitalisiert zu leisten<br />

ist. <strong>Die</strong> Industrieproduktion wird nicht ersetzt, sondern<br />

verlagert, und die neuen Technologien dienen<br />

ihr funktional zu. Eine historische D<strong>im</strong>ension bekommt<br />

diese digitale Technologie vielleicht dadurch,<br />

dass Wissen eines Tages nur noch in elektronischer<br />

Form vorhanden sein wird und daher von den Herrschenden<br />

zentral kontrolliert werden kann.<br />

Bezüglich Klassenstruktur, ihrer Zusammensetzung<br />

und auf das Klassenbewusstsein hat dieser<br />

Vergesellschaftungsprozess fundamentale Verschiebungen<br />

zur Folge: Differenzierungen und Segmentierungen<br />

<strong>im</strong> Proletariat, einschliesslich <strong>im</strong>mer krasser<br />

werdender Lohnunterschiede, Abnahme der Bedeutung<br />

des kapitalistischen Grossbetriebs in den Metropolen,<br />

eine Verschärfung der Diskr<strong>im</strong>inierung der<br />

Frauen, eine neue Qualität unsicherer Arbeitsverhältnisse<br />

bzw. der Proletarisierung, eine veränderte<br />

Rolle der Intellektuellen usw. Auch der Zusammenhang<br />

der nationalen Klassensituation und der Internationalisierung<br />

der kapitalistischen Ökonomie wird<br />

durch einen Konkurrenzkampf um die schlechtesten<br />

Arbeits- und Sozialverhältnisse geprägt.<br />

<strong>Die</strong>se Situation bewirkte tiefgreifende Veränderungen<br />

der Klassenzusammensetzung in der<br />

Schweiz. <strong>Die</strong> Automatisierung der Produktion und<br />

die Auslagerung der Fabrikation in Billiglohnländer<br />

haben zur Folge, dass der Industriesektor, der in den<br />

60er Jahren noch fast die Hälfte der Lohnabhängigen<br />

beschäftigte, zunehmend an Bedeutung verliert.<br />

Heute arbeiten über 70% <strong>im</strong> <strong>Die</strong>nstleistungsbereich.<br />

Im Industriesektor sind es noch etwa 25%. Ausdruck<br />

dieser Entwicklung ist eine Industrieproduktion, die<br />

insgesamt trotz Abbau der Arbeitskräfte gesteigert<br />

werden konnte. <strong>Die</strong>se ökonomische Entwicklung<br />

der letzten Jahrzehnte ist städtebaulich <strong>im</strong> Kreis 5<br />

in Zürich und in Zürich-Oerlikon sehr ausgeprägt<br />

sichtbar! <strong>Die</strong> Formen der politischen Sozialisierung,<br />

bzw. die Möglichkeiten der Manipulierung, haben<br />

sich entsprechend dieser ökonomisch-sozialen Lage<br />

stark verändert. Der Widerspruch zwischen der Realität<br />

der Klassengesellschaft und dem Bewusstsein<br />

über diese Realität hat sich enorm vertieft. <strong>Die</strong> gesellschaftlichen<br />

Probleme und politischen Verwerfungen<br />

werden kaum noch als Klassengegensätze<br />

wahrgenommen. <strong>Die</strong> Struktur von Herrschaft bleibt<br />

<strong>im</strong> Dunkeln. Daraus folgt allerdings keinesfalls, dass<br />

es keine Klassen und keine Klassenkonflikte mehr<br />

gibt, sondern die Klassenkämpfe finden nicht den<br />

politischen Ausdruck, welcher in Zeiten einer engen<br />

Verbindung von kämpfender ArbeiterInnenbewegung<br />

und Sozialismus vorherrschend war. Eine Klassenanalyse<br />

ist keine blosse Strukturanalyse, sondern<br />

insbesondere eine Analyse der Voraussetzungen und<br />

Bedingungen der politischen Klassenbildung. Ihr revolutionäres<br />

Potential schöpft sie aus der Erkenntnis<br />

über konkretes gesellschaftliches Handeln der kollektiven<br />

Subjekte. Eben Klassenkampfanalyse. Sie<br />

beantwortet die Frage, wie der Prozess zwischen der<br />

objektiven ökonomisch begründeten Klassenanalyse<br />

und der kollektiv handelnden potentiell revolutionären<br />

Subjekte verläuft. Nicht die marxistische Theorie,<br />

nach dem Motto „Abschied vom Proletariat“,<br />

ist gescheitert, sondern die Klassenbildung bzw. die<br />

Entstehung von revolutionärem Klassenbewusstsein<br />

sind Veränderungen unterworfen, deren Ursachen<br />

zuerst genau untersucht werden müssen - insbesondere<br />

bezüglich neuer Klassenkämpfe. <strong>Die</strong>ser Lernprozess<br />

kann allerdings nur über die Praxis auf der<br />

Strasse, <strong>im</strong> Kampf für den Aufbau ideologischer und<br />

organisatorischer Gegenmacht gegen die Macht des<br />

Kapitals bewerkstelligt werden.<br />

6 7

) Kapitalakkumulation durch Urbanisierung<br />

Linear zur krisenbedingt veränderten ökonomischen<br />

Ausgangslage des Proletariats und der damit<br />

zusammenhängenden räumlichen Verschiebung entwickeln<br />

sich auch unsere Städte. <strong>Die</strong> Bedeutung der<br />

<strong>Stadt</strong> hat für die menschliche Existenz, insbesondere<br />

seit der Industrialisierung und angesichts einer laufend<br />

wachsenden Weltbevölkerung, stetig zugenommen.<br />

Seit 2008 leben erstmals mehr Menschen in der<br />

<strong>Stadt</strong> als auf dem Land.<br />

Langfristig dem Gesetz der sinkenden Profitrate<br />

unterworfen, besitzt das Kapital trotzdem noch <strong>im</strong>mer<br />

die Fähigkeit, veränderte ökonomische Rahmenbedingungen<br />

zu seinen Gunsten auszunutzen oder<br />

sogar explizit zu schaffen. <strong>Die</strong> herrschende Klasse hat<br />

die Urbanisierung längst als Feld entdeckt, in dem<br />

sich lukrative Investitions- und Spekulationsgebiete<br />

eröffnen. Um das Bestehen des Kapitalismus zu<br />

sichern, muss überakkumuliertes Kapital zwingend<br />

eine neue Anlage finden. Während klassische Lösungen<br />

(z.B. die Ausweitung der Produktion zu Lasten<br />

der Umwelt, die Ausweitung der Produktion durch<br />

Immigration oder auch die Disziplinierung der ArbeiterInnen)<br />

die Kapitalakkumulation kontinuierlich<br />

voranzutreiben regelmässig an system<strong>im</strong>manente<br />

Grenzen gestossen sind, zeigte sich, dass die Investition<br />

in die <strong>Stadt</strong>, konkret in Immobilien und Grundstücke,<br />

genau diese Grenzen ein Stück weit überspringen<br />

kann. Urbanisierung kann zwar Krisen auslösen aber<br />

sie ist vor allem ein Weg, um Krisen zu vermindern<br />

oder herauszuzögern. In den vielen verschiedenen<br />

Bauprojekten findet das Kapital eine scheinbar sichere<br />

und vor allem langfristige Anlage, während die<br />

Preisspirale des Immobiliensektors weitere lukrative<br />

Gewinne verspricht. <strong>Die</strong> Menschen werden so über<br />

steigende Mieten, Transport- und Unterhaltskosten<br />

ein zweites Mal ausgebeutet.<br />

Es lässt sich historisch betrachten, dass ein grosser<br />

Teil des Überschusskapitals jeweils durch den Bau<br />

von Infrastruktur, wie beispielsweise Strassen, oder<br />

von Eigentum absorbiert wurde. <strong>Die</strong>s lohnt sich, weil<br />

die jeweiligen Prozeduren langlebig sind. Oftmals<br />

vergehen Jahre, bis ein Projekt fertiggestellt und in<br />

Betrieb genommen wird. Inzwischen können Banken<br />

gleichzeitig Kredite an beide Parteien vergeben:<br />

An die Bauwirtschaft und die künftigen KäuferInnen.<br />

Das erste einschneidende Beispiel dafür ist die Entwicklung<br />

nach dem zweiten Weltkrieg: Der Bau von<br />

Vorstädten und die Schuldenfinanzierung von neuen<br />

Häusern trug damals massgeblich zur Wiederbelebung<br />

der Wirtschaft bei- und an dieser Strategie wurde<br />

auch später die ganze neoliberale Ära hindurch<br />

festgehalten.<br />

<strong>Die</strong> bauliche Entwicklung, vor allem in weltwirtschaftlich<br />

bedeutsamen Städten, ist abhängig von<br />

den globalen Finanzmärkten. Immobilien als etwas<br />

„Dingfestes“ waren schon <strong>im</strong>mer eine Ware. Verändert<br />

hat sich allerdings, dass durch die totale Abkopplung<br />

von realen (Markt-)Bedürfnissen die Spekulation<br />

um Boden in einer Unverhältnismässigkeit<br />

praktiziert wird, die <strong>im</strong>mer mehr zum Problem wird.<br />

Denn die Ressource Raum wird zunehmend knapp.<br />

<strong>Die</strong> Planung und Gestaltung des öffentlichen Raumes<br />

geschieht demnach keineswegs zufällig.<br />

<strong>Die</strong> Kriterien der <strong>Stadt</strong>strategInnen richten sich<br />

nicht nach den Bedürfnissen derer, die <strong>Stadt</strong> produzieren<br />

und reproduzieren, sondern nach der Bedeutsamkeit<br />

des jeweiligen Ortes für den internationalen<br />

Markt. <strong>Die</strong> unternehmerische Städtepolitik,<br />

den Sachzwängen des Kapitalismus unterworfen, orientiert<br />

sich also vor allem am Konkurrenzverhältnis<br />

zu anderen Ortschaften und am Kampf um Standortvorteile.<br />

Städteplanerische Massnahmen gehören<br />

zu einer gut durchdachten Strategie, die den urbanen<br />

Raum einerseits für Profitgenerierung und -Max<strong>im</strong>ierung<br />

nutzt und andererseits, kohärent dazu, den<br />

generierten Profit mit allen Mitteln zu schützen versucht.<br />

Im Zuge der kapitalistischen Verwertungslogik<br />

wird Raum so entsprechend der Interessen der Herrschenden<br />

funktional gemacht. <strong>Die</strong> Gestaltung des öffentlichen<br />

Raums schafft oder verhindert also geplant<br />

Möglichkeiten.<br />

Dass sich (verschärfte) Klassenwidersprüche gerade<br />

<strong>im</strong> öffentlichen Raum verdeutlichen, ist den<br />

Herrschenden schmerzlich bewusst. Das Ziel von<br />

städteplanerischen Massnahmen ist also auch, zu<br />

verhindern, dass sich in der <strong>Stadt</strong> politische Oppositionen<br />

oder ähnliche progressive Ansätze bilden<br />

können. Das bedeutet, dass die städtische Aufwertung<br />

in der Form, in der sie von beinahe allen Seiten<br />

thematisiert wird, vor allem eine Auswirkung vom<br />

allgegenwärtigen Streben nach Standortattraktivität,<br />

insbesondere für internationale Multis und Grossinvestoren,<br />

ist und gleichzeitig und gerade deswegen,<br />

der Aufstandsbekämpfung in der <strong>Stadt</strong> dient.<br />

<strong>Die</strong> gezielte <strong>Stadt</strong>aufwertung ist wie bereits erwähnt<br />

keine Neuerscheinung: Seit es kapitalistische<br />

Städte gibt, werden „Arme“ stadtplanerisch umgesiedelt<br />

und kontrolliert. Neu ist allerdings, dass<br />

mittlerweile viele städtische Verwaltungen ganz bewusst<br />

auf Gentrifizierung als Strategie zur <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />

setzten. Selbst in akademischen Debatten<br />

unter <strong>Stadt</strong>soziologen vermehren sich die St<strong>im</strong>men,<br />

die sie als geeignetes Mittel darstellt, um Innenstädte<br />

wiederzubeleben. Urbanisierung dient als Kanal, um<br />

überschüssiges Kapital <strong>im</strong> Fluss zu halten und unsere<br />

Städte <strong>im</strong> Interesse der Bourgeoisie neu zu bauen und<br />

zu gestalten. <strong>Die</strong> Wertsteigerung <strong>im</strong> urbanen Raum<br />

bedingt den qualitativen Schritt von Investitionen in<br />

Immobilien und Grundstücke hin zur Spekulation<br />

mit ebendiesem Gut. Da kommt die Gentrifizierung<br />

ins Spiel. Es geht nicht mehr darum, in etwas Entstehendes<br />

zu investieren, sondern dies möglichst langfristig<br />

gewinnbringend zu nutzen und zu vermarkten.<br />

Dass dieser Prozess zwangsläufig mit der personellen<br />

Umgestaltung ganzer Quartiere einhergeht,<br />

weckt natürlich auch Widerstand. Dazu zählen beispielsweise<br />

MieterInnen-Kämpfe, das Verteidigen<br />

von besetzten Liegenschaften, die Präsenz <strong>im</strong> öffentlichen<br />

Raum mit revolutionärer Propaganda oder gezielte<br />

„<strong>Stadt</strong>abwertung“ durch Angriffe auf Gebäude<br />

und andere Sachbeschädigungen, wie sie zum Beispiel<br />

in Deutschland aktiv betrieben wird; aber auch<br />

durch die Menschen, die in den Augen der Bourgeoisie<br />

durch ihre blosse Anwesenheit den Wert einer Gegend<br />

senken.<br />

Damit die Gentrifizierung klappt, wird unter dem<br />

Vorwand von Sicherheit, Sauberkeit und der Opt<strong>im</strong>ierung<br />

von Raum die Umstrukturierung hin zur<br />

komplett kontrollierbaren <strong>Stadt</strong> gerechtfertigt. Ganze<br />

Quartiere werden videoüberwacht und beeindrucken<br />

durch eine enorme Polizeipräsenz.<br />

Öffentliche Plätze bieten längst kaum mehr Sitzgelegenheiten,<br />

um den „Pöbel“ fernzuhalten und<br />

Wegweisungen, rassistische Schikane und Repression<br />

sind an der Tagesordnung. Strassen werden so<br />

gestaltet, dass sie gut überschaubar und schnell und<br />

effizient zu erreichen sind. Es ist längst klar definiert,<br />

wer sich wo aufzuhalten hat. Gleichzeitig ist auch<br />

das Mittel der Befriedung beliebt. Sozial und ökonomisch<br />

„Schwächere“ werden so unter dem Deckmantel<br />

der Integration zum Stillhalten bewegt, damit<br />

erst gar kein Widerstand entsteht. Oder aber es werde<br />

Möglichkeiten des Widerstandes und der Aneignung<br />

verhindert, wie in Zürich gerade sehr aktuell,<br />

beispielsweise durch Zwischennutzungen bei leer stehenden<br />

Häusern. Gezielt wird so einerseits Profit aus<br />

sonst temporär wertlosem Grund geschlagen, andererseits<br />

werden eigentlich „private Räume“ dadurch<br />

opt<strong>im</strong>al kontrollierbar, während vordergründig ein<br />

sozialer Gedanke vorgegaukelt wird. Auch hier wird<br />

also die Kontrolle, wer wo, wie zu leben hat, elegant<br />

verschärft. Wer die vorgegebenen Rahmenbedingungen<br />

nicht einhält, hat mit Repression zu rechnen. Der<br />

Aspekt der Spaltung ist hier nicht zu unterschätzen.<br />

Ein anderes Beispiel sind Grossprojekte, welche<br />

als „sozialer Wohnungsbau“ bezeichnet werden, obwohl<br />

sie die dafür notwendigen Kriterien längst nicht<br />

mehr erfüllen. Konkret meint das die Art von Wohnungsbau,<br />

die zwar unter der Flagge der städtischen<br />

oder genossenschaftlichen Idee gehandhabt wird,<br />

die sich aber in der Realität kein „durchschnittlich<br />

Verdienender” mehr leisten kann. Dass dafür bereits<br />

genutzte Flächen erst einmal „freigeräumt“ werden<br />

müssen, was in den meisten Fällen mit der Vertrei-<br />

8 9

ung von Ansässigen und Kleingewerbe einher geht,<br />

ist aufgrund der Perspektive legit<strong>im</strong>. <strong>Die</strong> zukünftigen<br />

BewohnerInnen eines Quartiers definieren, wer als<br />

nächstes hinzuzieht, welche Sicherheitsmassnahmen<br />

gerechtfertigt sind und dementsprechend auch, für<br />

welche Konzerne der Standort attraktiv ist.<br />

Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen<br />

den Veränderungen unserer Städte und des <strong>im</strong>perialistischen<br />

Kapitalismus, zeigt sich also deutlich,<br />

dass <strong>Stadt</strong>aufwertung nicht einfach ein „eigenständiger,<br />

natürlicher Vorgang <strong>im</strong> Zeichen der Zeit“ ist,<br />

sondern einer der vielen Notwendigkeiten, um den<br />

Kapitalismus am Leben zu erhalten. Der profunde<br />

Widerspruch zwischen kollektiver Produktion und<br />

privater Aneignung reproduziert sich also auch in<br />

den Städten.<br />

Das Kapital braucht zwar die gesellschaftliche<br />

Produktion, um Mehrwert zu generieren und diesen<br />

dann privat anzueignen, sichtbar aber will es die Produzierenden<br />

an sich lieber nicht. <strong>Die</strong> kapitalistische<br />

Entwicklung beeinflusst die Veränderung und Entstehung<br />

von Städten und umgekehrt - international.<br />

Urbanisierung lässt sich also nur <strong>im</strong> Gesamtkontext<br />

vom vorherrschenden kapitalistischen Akkumulationsreg<strong>im</strong>e<br />

analysieren und verstehen und ist keineswegs<br />

losgelöst von den vorherrschenden Produktionsverhältnissen<br />

und dem bestehenden bürgerlichen<br />

Verständnis von Eigentumsrecht.<br />

c) Klassenlage<br />

Vor gut 50 Jahren war die Hälfte aller Erwerbstätigen<br />

in der Schweiz in der Industrie beschäftigt; heute<br />

sind es noch knapp 26%. In der Schweiz und in<br />

anderen Industrieländern ist ein deutlicher <strong>Wandel</strong><br />

vom starken Industriesektor zum starken <strong>Die</strong>nstleistungssektor<br />

auszumachen. <strong>Die</strong>s hat einerseits mit der<br />

vorher beschriebenen Globalisierung zu tun, welche<br />

tiefgreifende Veränderungen in der kapitalistischen<br />

Produktionsweise auslöste: Industrielle Produktion<br />

wird in die Peripherie verlagert, meist also in Billiglohnländer.<br />

Kleinere Produktionsstätten verlagern<br />

ihre Einrichtung von der <strong>Stadt</strong> aufs Land, da dort<br />

der Raum günstiger ist. Weiter hat der technische<br />

Fortschritt Einfluss darauf, dass der Industriesektor<br />

auf weniger Personen zugreifen muss, gleichzeitig<br />

aber rentabler produziert. <strong>Die</strong>se Entwicklung ist der<br />

momentane Stand der sich permanent in Bewegung<br />

befindlichen Form der Mehrwertproduktion, die<br />

auch die jeweilige Zusammensetzung der ArbeiterInnenklasse<br />

best<strong>im</strong>mt. Um dies genau zu erklären, ein<br />

Blick zurück: In der Frühphase des Kapitalismus dominierten<br />

die Manufakturen, die sich durch eine geringe<br />

bis keine Arbeitsteilung charakterisierten. <strong>Die</strong><br />

Qualifikation der ArbeiterInnen war relativ hoch,<br />

ihre Austauschbarkeit begrenzt. Ebenso die Mobilität<br />

des Manufakturkapitals. <strong>Die</strong>se vor allem handwerkliche<br />

Produktionsweise best<strong>im</strong>mte über die Zusammensetzung<br />

der Klasse, vor allem FacharbeiterInnen,<br />

und somit über das Klassenbewusstsein der damaligen<br />

Zeit. <strong>Die</strong>se erste Form der Mehrwertproduktion<br />

basierte auf Ausdehnung der absoluten Arbeitszeit<br />

als auch auf deren Intensivierung. Allerdings waren<br />

der notwendigen Erhöhung der Profitmasse in diesen<br />

Formen Grenzen gesetzt.<br />

<strong>Die</strong> Profitrate konnte nur noch über die Steigerung<br />

der Produktivität vergrössert oder zumindest<br />

erhalten werden. <strong>Die</strong>s führte zwangsläufig zu einer<br />

Veränderung der Arbeitsformen und damit auch zu<br />

einer anderen Klassenzusammensetzung. <strong>Die</strong> nun<br />

vorgenommene Aufteilung des Arbeitsprozesses, beziehungsweise<br />

seine Mechanisierung, bewirkte einen<br />

technologischen Schub und eine Neuorganisation<br />

der Arbeit mit dem Ziel, die Kapitalakkumulation<br />

vorwärts zu treiben. Der <strong>im</strong> Kapitalismus angelegte<br />

Zwang zu fortlaufender technologischer Erneuerung<br />

entwickelte sich in der damaligen Phase zu einer Tendenz,<br />

die „abstrakte Arbeit“ genannt werden kann,<br />

wenn auch in der Schweiz der Anteil der eigentlichen<br />

Fliessbandarbeit <strong>im</strong>mer einen kleinen Anteil an den<br />

verschiedenen Produktionsformen hatte. Doch der<br />

handwerklich geprägte Facharbeiter wurde auch hier,<br />

sowohl durch technisch ausgebildete ArbeiterInnen<br />

als auch durch ungelernte MassenarbeiterInnen abgelöst.<br />

Von 1941 bis 1970 sank der Anteil der „alten“<br />

FacharbeiterInnen von 40% auf 26%. Der Arbeitsprozess<br />

wurde weiter differenziert, Wissen und Ausführung,<br />

Vorbereitung und Kontrolle der Arbeit aufgeteilt,<br />

das Leistungsprinzip zum alleinigen praktischen<br />

und auch ideologischen Massstab ernannt. Schon<br />

damals fiel der relative Anteil der ArbeiterInnen am<br />

Total der Mehrwertproduktion, die gesamthaft zugenommen<br />

hat, nämlich von 82% auf 57%. Das heisst,<br />

die Stellung der mit organisatorischen und planerischen<br />

Aufgaben Beschäftigen nahm laufend zu. <strong>Die</strong><br />

Zusammensetzung der Lohnabhängigen in der Industrie<br />

veränderte sich Richtung „Büro“, gemeinsame<br />

Klasseninteressen waren weniger vorhanden, Klassenkämpfe<br />

schwieriger.<br />

<strong>Die</strong> Arbeitsteilung ermöglichte die angestrebte<br />

Produktivitätssteigerung, die den Akkumulationsprozess<br />

enorm steigerte. Kleinbetriebe wurden zu<br />

grösseren Betrieben, das Kapital zunehmend zentralisiert<br />

und konzentriert, multinationale Konzerne<br />

entstanden. Es nahm die Tendenz ihren Anfang,<br />

welche bis heute andauert: Es bildete sich eine enorme<br />

Heterogenität der ArbeiterInnenklasse und eine<br />

<strong>im</strong>mer komplexer werdende Gesellschaftsstruktur.<br />

Zurück zur aktuellen Situation. <strong>Die</strong> oben beschriebene<br />

Neukonzipierung des Verwertungsprozesses der<br />

letzten Jahrzehnte verschärfte diese Differenzierung,<br />

Komplexität, Globalisierung und Parzellierung der<br />

Produktion noch und hatte auf die Klassenzusammensetzung<br />

in der Schweiz grosse Auswirkungen.<br />

Der industrielle Anteil der Mehrwertproduktion der<br />

Schweiz findet vor allem <strong>im</strong> Ausland statt. <strong>Die</strong>ser<br />

Umbruch hat auch einen enormen Einfluss auf die<br />

Struktur der Städte als Ballungszentren: Einst waren<br />

sie Hauptstätte industrieller Produktion, heute sind<br />

sie Knotenpunkt von <strong>Die</strong>nstleistung und Konsum.<br />

<strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> ist als Teil des <strong>Die</strong>nstleistungsbetriebs<br />

zu verstehen. Wie aufgezeigt wurde, wird in sie investiert<br />

wie in andere Unternehmungen. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong><br />

ist nicht mehr einfach ein bauliches Gefilde, sondern<br />

vielmehr eine Marke, gar ein Label. Dass in den letzten<br />

Jahren vermehrt Kapital in die Städte floss, zeigt<br />

sich auch am Wachstum der Arbeitsplätze in der<br />

Immobilienbranche. Allein in den Jahren zwischen<br />

2001 und 2006 wurden 12% mehr Personen <strong>im</strong> Immobiliensektor<br />

beschäftigt als vorher. Das sind rund<br />

2400 Arbeitsplätze, welche neu geschaffen wurden.<br />

In der so genannten Immobilienwirtschaft sind über<br />

500’000 Personen in 17 Berufsgruppen beschäftigt<br />

Das sind 14% aller Beschäftigten in der Schweiz. Mit<br />

99 Mrd. Fr. beträgt nur schon dieser Teil der Urbanisierung<br />

18 % des Bruttoinlandprodukts. Auch <strong>im</strong> Gesundheits-<br />

und <strong>im</strong> Sozialwesen ist bezüglich der Arbeitsplätze<br />

markantes Wachstum festzustellen, dicht<br />

gefolgt von Beratungsstellen aller Art, vom Anwaltsbis<br />

zum Grafikerbüro. Weiter expansiv zeigt sich<br />

das Erziehungswesen und die schulischen Betriebe.<br />

Im anderen Extrem steht die Textilindustrie, welche<br />

ehemals als das „Rückgrat der Schweizer Wirtschaft“<br />

bezeichnet wurde. In keiner anderen Branche ist der<br />

wirtschaftliche Druck so gross; kurz nach der Jahrtausendwende<br />

gingen über 5300 Stellen verloren.<br />

Auch Verlage und Druckereien sind vom Schrumpfen<br />

des industriellen Sektors stark betroffen.<br />

10 11

Ästhetik des Widerstandes<br />

<strong>Die</strong> Stellung der ArbeiterInnen <strong>im</strong> Betrieb und<br />

<strong>im</strong> Büro hatte – respektive hat – auf ihr Klassenbewusstsein<br />

einen wesentlichen Einfluss. Das Produktionswissen,<br />

insbesondere dasjenige der FacharbeiterInnen,<br />

war die materielle Grundlage für die,<br />

<strong>im</strong> revolutionären Prozess erhobene Forderung der<br />

Übernahme der Produktionsmittel, die Selbstverwaltung<br />

und Enteignung der KapitalistInnen. Wenn<br />

Wissen und Ausführung zusammen kommen und<br />

daher überblickbar sind, und das waren die realen Erfahrungen<br />

des revolutionären Subjekts, dann entsteht<br />

auch Bewusstsein darüber, wie eine revolutionäre Alternative<br />

aussehen kann. Nämlich die in der Betriebsrealität<br />

angelegten Möglichkeiten einer Übernahme<br />

der Produktion und die Machtübernahme durch das<br />

Proletariat. Auch quantitativ war der Anteil der in der<br />

Industrie beschäftigten ArbeiterInnen am Proletariat<br />

gross. So gross, dass sie auch Träger einer eigenen<br />

ArbeiterInnenkultur und Lebensweise waren, die ihr<br />

Selbstbewusstsein als Klasse weiter festigte. <strong>Die</strong>ses<br />

revolutionäre Selbstverständnis der ArbeiterInnenklasse<br />

fand in der Räterepublik ihren politischen<br />

Ausdruck.<br />

Verändern sich die Formen der Mehrwertproduktion,<br />

verändert sich die Zusammensetzung der<br />

Klasse und ihr Selbstverständnis. <strong>Die</strong> Widerspruchserfahrung<br />

wird anders geprägt, Klassenbewusstsein<br />

dementsprechend strukturiert, die Fronten der Klassenkämpfe<br />

verbreitert. Denn das verschärfte System<br />

der Kapitalverwertung hat den Drang, in alle gesellschaftlichen<br />

Nischen einzudringen und alle individuellen<br />

wie kollektiven Äusserungsformen nach dem<br />

Bedürfnis der Kapitalakkumulation zu best<strong>im</strong>men.<br />

<strong>Die</strong> Tertiarisierung, also das stetige Wachsen des<br />

<strong>Die</strong>nstleistungssektors, hat vehementen Einfluss auf<br />

die demographische und soziale Struktur der <strong>Stadt</strong>.<br />

Weniger gut Betuchte oder jene, welche <strong>im</strong> industriellen<br />

Sektor arbeiten, können sich den Wohnort <strong>Stadt</strong><br />

kaum mehr leisten und werden an den <strong>Stadt</strong>rand oder<br />

in die Agglomeration gedrängt. <strong>Die</strong>s zeigt sich auch<br />

in den Pendlerströmen, welche auf einen markanten<br />

Anstieg der Reisenden vom Land in die <strong>Stadt</strong> verweisen.<br />

Es zeigt sich also, die <strong>Stadt</strong> als Wohnort ist rar<br />

geworden. Wo gearbeitet wird, wird nicht mehr gewohnt.<br />

Nur noch wenig erinnert an das fordistische<br />

Modell, in dem Wohn- und Arbeitsort identisch waren<br />

und sich ganze quartierähnliche Gemeinschaften<br />

bildeten, die demselben Unternehmen angeschlossen<br />

waren. Nicht, dass dies zu verherrlichen wäre, jedoch<br />

führt der neue Querschnitt der <strong>Stadt</strong>bewohnerInnen<br />

zur Frage, wo denn das revolutionäre Subjekt <strong>im</strong><br />

Sinne der ArbeiterInnenklasse zu finden ist, wenn<br />

es sich offenbar nicht mehr in gewissen städtischen<br />

Quartieren ballt.<br />

12 13

Ästhetik des Kampfes I<br />

3. Politische Rahmenbedingungen<br />

a) Standortpolitik<br />

b) Kommerzialisierung von Raum<br />

Weder die arbeitende noch die besitzende Klasse<br />

wählen den Ort ihres Seins und Arbeitens ganz freiwillig<br />

aus. <strong>Die</strong> Wahl von beispielsweise einem Investitions-<br />

und Produktionsstandort oder des Wohnorts<br />

ist abhängig von verschiedenen (Standort-) Faktoren.<br />

Um den geeigneten Standort für die Investition, die<br />

Produktion oder den Wohnort zu finden, wird eine<br />

Standortanalyse durchgeführt. Mit dieser Analyse<br />

werden die verschiedenen Standortfaktoren so gut es<br />

geht gemessen und bewertet, um anhand von Vorund<br />

Nachteilen einen best<strong>im</strong>mten Standort zu wählen.<br />

Gewisse Standortfaktoren wie Steuern, gesetzliche<br />

Reglementierungen, Rechtssicherheit, Zugang zu<br />

Kapital, Ressourcen und Arbeit, verkehrstechnische<br />

Anbindung etc. sind gut messbar, sie werden auch<br />

„harte“ Standortfaktoren genannt. Demgegenüber<br />

stehen Standortfaktoren, die schwieriger zu fassen<br />

sind – die „weichen“ Standortfaktoren - wie zum Beispiel<br />

die Kreativität der Anwohner oder das kulturelle<br />

und bildungstechnische Angebot.<br />

<strong>Die</strong> Standortpolitik ist die eigene Vermarktung<br />

und Positionierung eines Landes, einer Region oder<br />

einer <strong>Stadt</strong>. Sie beinhaltet eine Opt<strong>im</strong>ierung der<br />

Standortfaktoren, denn zwischen den vielen Standorten<br />

herrscht grosse Konkurrenz. Im Kapitalismus<br />

müssen sich sich Länder, Regionen und Städte als<br />

profitable Standorte positionieren, damit sie Unternehmen<br />

und gutverdienende BewohnerInnen anziehen<br />

und somit eine bessere Position <strong>im</strong> standortbedingten<br />

Konkurrenzkampf einnehmen. Als Beispiel<br />

dient hier ein Bedeutungsplan der <strong>Stadt</strong> Zürich aus<br />

dem Jahr 2006. <strong>Die</strong> städtischen RaumplanerInnen<br />

versuchen sich hier einer Hierarchisierung des<br />

<strong>Stadt</strong>raumes und einer Unterteilung in international/stadtweit/quartierweit/nachbarschaftlich<br />

wichtige<br />

Zonen. Dahinter steht die Idee, dass öffentlicher<br />

Raum als „Wettbewerbsfaktor“ deklariert und nutzbar<br />

gemacht wird, was demnach heisst, dass hierfür<br />

„störende“ Elemente auch vertrieben und verdrängt<br />

werden müssen. Wenn etwa die Zone rund um den<br />

See von gesellschaftlich Marginalisierten, Randständigen,<br />

Obdachlosen und AlkoholikerInnen geprägt<br />

ist, stört dies das Image und die touristische Verwertung<br />

der Zone. Durch solche Imagedeklarierungen<br />

steigen auch die Boden- und Immobilienpreise; der<br />

Verdrängungsprozess wird in Gang gesetzt.<br />

In diesem Teil wollen wir uns der Kommerzialisierung<br />

der <strong>Stadt</strong> bzw. der Kommerzialisierung des<br />

öffentlichen Raumes widmen. Wie so oft wird auch<br />

dieses Bestreben von Verdrängung dominiert. Im<br />

kapitalistischen System wird der Raum zur Ware.<br />

<strong>Die</strong>sen gilt es möglichst Gewinn bringend auszunutzen.<br />

Der Immobilienmarkt gilt als sicherer und<br />

renditebringender Markt für Kapitalanlagen. Gerade<br />

in Zeiten der Wirtschaftskrise flüchten die Kapitalisten<br />

in diesen sicheren Hafen. Ganze Quartiere<br />

werden mit diesem Prozess vereinnahmt, wie das<br />

Beispiel „Zürich West“ zeigt. Der öffentliche Raum,<br />

wo das soziale Leben der <strong>Stadt</strong>bevölkerung stattfindet,<br />

verschwindet vermehrt in riesigen Konsumtempeln.<br />

Gerade in Nord- und Südamerika sind einfach<br />

zu kontrollierende „Malls“, riesige Shoppingcenter,<br />

sehr verbreitet. Weil der Raum für soziales und kulturelles<br />

Leben in der <strong>Stadt</strong> fehlt, verlagert sich die<br />

Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher in die „Malls“,<br />

doch der blosse Aufenthalt in den Prunkbauten generiert<br />

keinen Umsatz. In der kapitalistischen Verwertungslogik<br />

haben derartige Aktivitäten jedoch keinen<br />

Platz Am Beispiel Brasilien können wir beobachten<br />

wie die Reaktion ausfällt. Mit Repression und Ausgrenzung<br />

wurde auf sogenannte „rolezinhos“, wie<br />

die Treffen von Jugendlichen Gruppen in den Shoppingcentern<br />

genannt werden, geantwortet. <strong>Die</strong> Teilnehmer<br />

der „rolezinhos“ kommen aus den ärmeren<br />

Vororten und sind meist dunkelhäutig. Rassistische<br />

Sicherheitskräfte, bestehend aus Polizei und privaten<br />

Sicherheitsfirmen, schikanieren die Jugendlichen mit<br />

Gewalt, grundlosen Verhaftungen und Platzverweisen.<br />

<strong>Die</strong> „Rolezinho-Bewegung“ antwortete in Form<br />

von Massenprotesten mit bis zu 10‘000 Teilnehmern,<br />

vor und in den Kaufhäusern, was teilweise zur vorübergehenden<br />

Schliessung ebendieser führte. <strong>Die</strong>se<br />

Form von kontrolliertem Raum findet auch in Zürich<br />

Anwendung. <strong>Die</strong> „Sihlcity“ ist nach einem ähnlichen<br />

architektonischen Konzept gestaltet. Durch die helle<br />

und offene Gestaltung des Areals kann <strong>im</strong> Aussenbereich<br />

alles einfach kontrolliert und überwacht werden.<br />

<strong>Die</strong> grösste flächendeckende Kommerzialisierung<br />

stellen wir an Grossevents in der <strong>Stadt</strong> fest. Den Gipfel<br />

der Perversion bildete dabei wohl die Ausrichtung<br />

der Europameisterschaft 2008. <strong>Die</strong> Kommerzialisierung<br />

ging dabei weit über die Stadiontore hinaus. In<br />

14 15

entsprechenden Fanzonen wurde ein Teil der <strong>Stadt</strong><br />

vorübergehend privatisiert. In eingezäunten Bereichen<br />

kann also ein privater Veranstalter best<strong>im</strong>men,<br />

was erlaubt und verboten sein soll. Im Falle der<br />

EURO 08 wurden beispielsweise Kleidungsvorschriften<br />

oder ein Konsumationszwang eines best<strong>im</strong>mten<br />

Getränkeherstellers verhängt. Bevölkerungsteile, die<br />

diesen Vorstellungen nicht entsprechen, stören in<br />

diesem Bild. Pauschal wird man einer Rechenschaftspflicht<br />

unterstellt und verdrängt. Spontane kollektive<br />

Versammlungen rund um Sportanlässe werden verboten<br />

und verhindert, da der Sponsor dabei nichts<br />

verdient. Unter dem Deckmantel solcher Grossanlässe,<br />

wie der EM oder der Street Parade, werden seitens<br />

der Politik längerfristige stadtentwicklungstechnische<br />

Veränderungen <strong>im</strong> Bereich Überwachung und<br />

Repression vollzogen. So wurde die einst temporäre<br />

grossflächige Überwachung des Seebeckens um<br />

Bellevue und Bürkliplatz während der Street Parade<br />

und dem „Züri Fäscht“, zur festen Einrichtung umgebaut.<br />

Das <strong>Stadt</strong>bild ist mittlerweile geprägt von einer<br />

Flut an Werbung und Vermarktung für Konsumgüter.<br />

Ob auf der Strasse, in der Schule, <strong>im</strong> Tram, in<br />

Krankenhäusern, auf Mülle<strong>im</strong>er oder auf dem WC,<br />

wir werden jeden Tag mit diesen Botschaften bombardiert.<br />

Dabei überbieten sich die Werber ins Unermessliche.<br />

Noch grösser, noch moderner, noch mehr<br />

Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist das erklärte Ziel<br />

der Werbeindustrie. <strong>Die</strong> Macht der Werbenden reicht<br />

in alle gesellschaftlich relevanten Bereiche. <strong>Die</strong> Medien<br />

sind, durch finanzielle Abhängigkeit, der Zensur<br />

und der Interessen der Wirtschaft unterworfen.<br />

<strong>Die</strong>se Omnipräsenz zieht für die <strong>Stadt</strong> weitreichende<br />

ästhetische und politische Konsequenzen nach sich.<br />

<strong>Die</strong> Kommerzialisierung des Raumes ist <strong>im</strong> alltäglichen<br />

Leben erfahrbar. Der Ausbau der Infrastruktur<br />

wird vor allem dort vorangetrieben, wo sich auch<br />

Kapital generieren lässt. Der öffentliche Verkehrsbetrieb<br />

in die Banlieues in Frankreich steht beispielsweise<br />

in keinem Verhältnis zur Notwendigkeit. <strong>Die</strong><br />

Probleme aus den Banlieues werden möglichst weit<br />

weg vom öffentlichen Leben ausgetragen. Sicherheit<br />

ist der wichtigste Standortfaktor einer kommerzialisierten<br />

<strong>Stadt</strong>. Kr<strong>im</strong>inalität und Armut schreckt kaufkräftiges,<br />

konsumfreudiges Klientel ab und vermindert<br />

somit die Verwertbarkeit des Raumes. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong><br />

verkauft sich an allen Ecken und Enden. Jeder Quadratmeter<br />

wird gewinnbringend nutzbar gemacht.<br />

Unkommerzielle, authentische Kultur hat in diesem<br />

<strong>Stadt</strong>bild keinen Platz. Mit Repression und Überwachung<br />

wird ein „sauberes“ Bild verkauft und das Feld<br />

für die Bonzen vorgeackert. Für uns gilt es, den öffentlichen<br />

Raum zu verteidigen, mit unserer Kultur<br />

und unseren Inhalten zu füllen. Denn, den Kampf<br />

um die Strasse gewinnen diejenigen, die sich auf der<br />

Strasse bewegen.<br />

c) <strong>Stadt</strong>entwicklung der <strong>Stadt</strong> Zürich<br />

Zur Veranschaulichung der massiven Umstrukturierungsmassnahmen<br />

<strong>im</strong> urbanen Raum werden<br />

nun einige Beispiele aus der <strong>Stadt</strong> Zürich- unter Berücksichtigung<br />

der Entwicklung der letzten 20 Jahre<br />

- genannt. Hierbei ist insbesondere interessant,<br />

in welcher Weise die von der städtischen Regierung<br />

vorgegebenen politischen Rahmenbedingungen den<br />

Interessen des Kapitals in die Hände spielen. <strong>Die</strong>s<br />

zeigt sich besonders gut in folgenden Gebieten oder<br />

Gegenden der <strong>Stadt</strong> Zürich: Seefeld, Zürich-West,<br />

Langstrasse, Weststrasse und - als jüngstes Projekt die<br />

Europa-Allee.<br />

Das Zürcher Seefeld gilt als Paradebeispiel für die<br />

Gentrifizierung eines Quartiers, sie wurde geprägt<br />

durch den Ausdruck„ Seefeldisierung“. Bereits in den<br />

1980er Jahren kaufte der Investor und Immobilienhai<br />

Urs Ledermann Haus für Haus <strong>im</strong> Seefeld auf –<br />

meist zu billigsten Konditionen, nur um sie Zug für<br />

Zug zu Luxuswohnungen umzubauen und die alten<br />

MieterInnen raus zu werfen. Sein Portfolio „besserte“<br />

Ledermann in der Zeit auf rund 50 Liegenschaften<br />

allein <strong>im</strong> Seefeldquartier auf; sein Immobilienkapital<br />

beträgt mehr als eine halbe Milliarde Schweizer Franken.<br />

Das Quartier wird bereits seit einigen Jahren von<br />

MieterInnen bewohnt, die sich eine 3.5 Z<strong>im</strong>merwohnung<br />

für 6250 Franken - wie etwa <strong>im</strong> Ledermann-<br />

Haus an der Mainaustrasse 34 – leisten können.<br />

Doch das Seefeld war bis in die 1980er Jahre nicht<br />

unbedingt ein Quartier mit hohem Investitionspotential<br />

für KapitalbesitzerInnen. Denn seit der Legalisierung<br />

der Prostitution in der Schweiz 1942 war<br />

<strong>im</strong> Seefeld ein grosser Strassenstrich. Erst Anfang der<br />

1980er Jahre verdrängte die Polizei die oftmals drogenabhängigen<br />

Prostituierten aus dem Seefeld – in<br />

die Kreise 4 und 5. <strong>Die</strong> „Standortattraktivität“ stieg<br />

durch die Vertreibung der unerwünschten Prostitution-<br />

zumindest der sichtbaren, so will es die bürgerliche<br />

Doppelmoral. Das Feld war offen für die<br />

Verdrängung der „A-Bevölkerung“ (Arme, ArbeiterInnen,<br />

Alte, AusländerInnen, Abhängige und „Andere“)<br />

und eine Neubewohnung durch Yuppies und<br />

Bonzen.<br />

In Zürich-West, dem klassischen Industriequartier<br />

seit Mitte/Ende des 19. <strong>Jahrhundert</strong>, vollzog sich<br />

eine riesige Umstrukturierung. <strong>Die</strong> alten Industrieareale<br />

von Steinfels, Maag und Sulzer-Escher-Wyss<br />

verschwanden bis in die 1990er aufgrund der Globalisierung.<br />

<strong>Die</strong> Produktionsstätten des Industriesektors<br />

wanderten ab in die Peripherie oder ins Ausland,<br />

wo die Arbeitskräfte günstiger sind. In die leeren<br />

Industriehallen zogen schliesslich Architekturbüros,<br />

Kulturschaffende und <strong>Die</strong>nstleistungsbetriebe.<br />

Auf Ersuchen der <strong>Stadt</strong> Zürich bzw. dedesm damaligen<br />

<strong>Stadt</strong>präsidenten Estermann, wurde 1996<br />

das <strong>Stadt</strong>forum eröffnet, eine Plattform mit hauptsächlich<br />

VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft,<br />

um Zürich-West „aufzuwerten“. In einem Bericht von<br />

August 1997 wird schliesslich moniert, dass es eine<br />

„ausgeprägte Konzentration an sozioökonomisch<br />

schwachen und schwächsten Bevölkerungsgruppen“<br />

<strong>im</strong> Quartier gibt und diese „soziale Destabilisierung<br />

[...] die Attraktivität auch für Arbeitsplätze [vermindert]“.<br />

Der Auftrag der städtischen Behörden war also<br />

klar: Zürich-West musste umgebaut werden- zu einem<br />

für den tertiären Sektor attraktiven Standort<br />

(Pr<strong>im</strong>e Tower, Swisscom Tower, u.a.) und luxuriösen<br />

Eigentumswohnungen als Investitionsmöglichkeit<br />

für das Kapital (Mob<strong>im</strong>o Tower u.a.) oder zu Mietwohnungen,<br />

wie etwa in den Escher-Terrassen auf<br />

dem Löwenbräu- Areal für Preise zwischen 4000 bis<br />

rund 13000.- monatlich.<br />

Das Quartier rund um die Langstrasse (Kreis 4<br />

und Teile des Kreises 5) war seit Ende des 19. <strong>Jahrhundert</strong>s<br />

ein Wohnviertel der ArbeiterInnen, aufgrund<br />

der Nähe zu den Industrien <strong>im</strong> Kreis 5 (z.B.<br />

Escher, Wyss & Cie). So wurden zahlreiche Siedlungen<br />

gebaut und ab den 1920er Jahren auch der genossenschaftliche<br />

Wohnungsbau stark gefördert. Ab den<br />

1950er und 60er Jahren wuchs das Quartier durch die<br />

Zunahme von migrantischen ArbeiterInnen aus Italien<br />

und Spanien.<br />

<strong>Die</strong> Nähe der Wohnviertel der ArbeiterInnen zu<br />

ihren Betrieben war für die Bourgeoisie eine Notwendigkeit:<br />

<strong>Die</strong> Mobilität der Menschen war noch<br />

nicht sehr hoch, öffentlicher Verkehr schlecht ausgebaut.<br />

Doch die Zeiten haben sich geändert. Heutzutage<br />

stellt es keine Notwendigkeit mehr dar, dass<br />

die ArbeiterInnen zentral wohnen, <strong>im</strong> Gegenteil. <strong>Die</strong><br />

Zentren des urbanen Raumes sollen nicht mehr zur<br />

Verfügung stehen für Schlechtverdienende, da Immobilien<br />

und Boden wichtige Investitionsmöglichkeiten<br />

für das Kapital darstellen.<br />

In diesem Zusammenhang muss auch das Anfang<br />

der 2000er Jahre gestartete Projekt „Langstrasse Plus“<br />

gesehen werden. Unter der Führung der sozialdemokratischen<br />

Polizeivorsteherin Esther Maurer und des<br />

Gesamtprojektleiters Rolf Vieli wurde ein sogenanntes<br />

„4-Säulen-Modell“ mit folgenden vier Zielen formuliert:<br />

1. Mehr Sicherheit <strong>im</strong> öffentlichen Raum, 2.<br />

Besseres Leben <strong>im</strong> Quartier, 3. Förderung der Investitionsbereitschaft<br />

und 4. Gesamthafte Aufwertung des<br />

Gebietes. Was mit diesen vier euphemistischen Formulierungen<br />

genau gemeint war, zeigte sich in den<br />

letzten rund 10 Jahren: 1. Gewaltige Zunahme der<br />

Repression <strong>im</strong> Quartier (ständige Polizeikontrollen,<br />

insbesondere bei migrantischen Personen; enorme<br />

16 17

Ästhetik des Kampfes II<br />

Aufgebote bei Demonstrationen, um jeglichen Widerstand<br />

<strong>im</strong> Ke<strong>im</strong> zu ersticken versuchen [z.B. Militarisierung<br />

des Kreis 4 am 1. Mai]. 2. Verdrängung<br />

alter MieterInnen, Abreissen der Häuser, und Neubauten<br />

für Yuppies und Bonzen (z.B. Neufrankengasse).<br />

3. Immobilien <strong>im</strong> Langstrassenquartier sollen<br />

von Investoren gekauft werden (städtisch gefördert<br />

durch Langstrasse Plus – Projekt) um die Umstrukturierung<br />

des Quartiers voranzutreiben (abhängig<br />

von Punkt 1). 4. Verschiedenste Massnahmen, auch<br />

<strong>im</strong> Kleinsten: Abmontieren von Tischen in der Bäckeranlage,<br />

Abschrägung von möglichen Sitzgelegenheiten,<br />

Eindämmung von Freiräumen etc.<br />

Projekte wie „Langstrasse Plus“ sind also exemplarisch<br />

für die politischen Rahmenbedingungen, welche<br />

die <strong>Stadt</strong> Zürich plant und umsetzt.<br />

<strong>Die</strong> Zürcher Weststrasse war seit den 1960er Jahren<br />

ein Provisorium für den Durchgangsverkehr,<br />

obwohl sie eine zwar lange, aber relativ kleine Quartierstrasse<br />

ist. Rund 1000 Personenwagen und 100<br />

Lastwagen fuhren pro Stunde durch und erzeugten<br />

enormen Lärm und Abgase. <strong>Die</strong> Quartierbevölkerung<br />

bestand, aufgrund des schlechten Zustandes<br />

und den damit einhergehenden tiefen Mieten, mehrheitlich<br />

aus migrantische Familien. 2010 machte die<br />

<strong>Stadt</strong> Zürich die Strasse dicht für den Verkehr; doch<br />

Aufatmen in der emissionsverminderten Weststrasse<br />

war für die rund 1200 BewohnerInnen nicht angesagt.<br />

Denn die HauseigentümerInnen verschickten<br />

massenweise Kündigungen, um die Häuser zu luxuriösen<br />

Behausungen umbauen zu können und neue<br />

besserverdienende MieterInnen einziehen zu lassen.<br />

<strong>Die</strong> städtische Verwaltung – insbesondere das<br />

Amt für <strong>Stadt</strong>entwicklung – lud bereits 2006 die<br />

GrundeigentümerInnen zu einem Treffen ein, um die<br />

Umstrukturierung zu diskutieren. 2011 schliesslich,<br />

als sich auch Widerstand abzeichnete gegen die massive<br />

Kündigungswelle, verschickte jenes Amt einen<br />

Brief an die EigentümerInnen, mit der Bitte, „doch<br />

möglichst sozialverträgliche Kündigungen vorzunehmen“.<br />

<strong>Die</strong>s war nichts mehr als ein Lippenbekenntnis<br />

und zeigt klar auf, dass die städtische Regierung<br />

nicht etwa überrascht war von den „Folgen“ der<br />

Aufwertung. <strong>Die</strong> Entwicklung des Quartiers durch<br />

Verdrängung proletarischer, migrantischer Familien<br />

und einer Neubewohnung durch die Besserverdienenden<br />

war Kalkül: <strong>Die</strong> Verdrängung <strong>im</strong> städtischen<br />

„Aufwertungsprozess“ ist kein unschönes Nebenprodukt<br />

einer ansonst gutgemeinten oder wohlwollenden<br />

städteplanerischen Entwicklung, sondern deren<br />

Ziel.<br />

Als jüngstes Beispiel für die Umstrukturierung<br />

und <strong>Stadt</strong>entwicklung in Zürich gilt die Europa-<br />

Allee. Das Gebiet hinter dem Hauptbahnhof Zürich<br />

und in Angrenzung an die Kreise 4 und 5 soll die<br />

Verbindung werden zum luxuriösen Geschäftsviertel<br />

des Kreis 1 – quasi als Pfeil und Wegweiser ins<br />

„aufgewertete“ Langstrassenquartier. Der Umbau <strong>im</strong><br />

Gebiet der SBB wurde 2006 in einer städtischen Abst<strong>im</strong>mung<br />

als „<strong>Stadt</strong>raum HB“ beschlossen und sah<br />

rund 500 Wohnungen vor; nun werden davon 373<br />

gebaut (115 Eigentumswohnungen zu Preisen von<br />

1.5 bis 2.5. Millionen Franken, 72 Apartments einer<br />

Senioren-Residenz „für gehobene Ansprüche“ und<br />

186 Mietwohnungen mit 3.5 und 4.5-Z<strong>im</strong>mer-Wohnungen<br />

für 4900 bis 5900 Franken). Daneben gibt<br />

es hauptsächlich Büroflächen für Grossbanken und<br />

andere Betriebe – und als kulturelles „Gewissen“ ein<br />

Kino, betrieben vom Filmemacher und AL-Politiker<br />

Samir. <strong>Die</strong> Europa-Allee ist also auch ein Ausdruck<br />

dessen, was Andrej Holm die „Ökonomisierung der<br />

kulturellen und symbolischen Aufwertung des Viertels“<br />

nennt; „subkulturelle“ Vorreiterprojekte auf dem<br />

Areal des Europa-Allee-Komplexes – wie die Remise<br />

und das Max<strong>im</strong>-Theater in den Räumlichkeiten der<br />

SBB – sind allerdings nur eine Einbindung in den<br />

Aufwertungs- und Verdrängungsprozess; ob bewusst<br />

oder nicht.<br />

18 19

Ästhetik der Kontrollgesellschaft<br />

3. Klassenkampf von oben<br />

a) Disziplinierung von öffentlichem Raum<br />

Auf den ersten Blick nehmen wir Architektur<br />

als etwas rein ästhetisches und unpolitisches wahr.<br />

In der Konzipierung und Gestaltung des Raumes<br />

werden jedoch <strong>im</strong>mer auch Entscheidungen getroffen,<br />

die von wirtschaftlichen oder auch repressiven<br />

Faktoren abhängig sind. Im Zuge der Aufwertung<br />

werden die Interessen der herrschenden Klasse also<br />

vermehrt auch in der Architektur sichtbar. <strong>Die</strong> Gestaltung<br />

und Planung des öffentlichen Raumes kann<br />

einerseits zwar Möglichkeiten schaffen, andererseits<br />

auch Grenzen setzen. Oftmals verbergen sich hinter<br />

Neugestaltungen <strong>im</strong> öffentlichen Raum, die wir<br />

vorerst als positiv wahrnehmen, Effekte der Disziplinierung.<br />

Ein anschauliches Beispiel dafür ist der<br />

Zürcher L<strong>im</strong>matplatz. Im Zuge der Neugestaltung<br />

wurde ein Dach über die Traminsel gebaut, welches<br />

vor Niederschlägen schützen soll. Im selben Atemzug<br />

wurden moderne Kameras installiert, die nun<br />

jeden Winkel überwachen sollen. Zusätzlich wirken<br />

die neuen grellen Lichtsäulen ausleuchtend und steril<br />

auf den Platz.<br />

Architektur kann die zukünftigen Möglichkeiten<br />

eines Raumes best<strong>im</strong>men. Wo keine einladenden<br />

Sitzgelegenheiten vorhanden sind, kann nur schwer<br />

ein Treffpunkt zum Verweilen entstehen. Auf einigen<br />

Stromkästen an der Langstrasse wurden kleine<br />

Schrägen installiert um zu verhindern, dass diese<br />

als Abstellfläche für Bierdosen oder Esswaren genutzt<br />

werden. An diesem Beispiel wird verdeutlicht,<br />

wie best<strong>im</strong>mte Personengruppen verdrängt werden<br />

sollen. Mit dieser Massnahme oder z.B. auch dem<br />

Entfernen von Bänken auf der Bäckeranlage soll das<br />

„trendige“ Langstrassenquartier, in dem sich nun<br />

vermehrt auch zahlungskräftige Leute bewegen, von<br />

randständigen und zahlungsschwachen Menschen<br />

gesäubert werden.<br />

<strong>Die</strong> einzige Berechtigung, sich an einem Ort aufzuhalten,<br />

bleibt in vielen Fällen der Konsum in Restaurants<br />

oder Boutiquen. <strong>Die</strong> Architektur rund um<br />

die Gentrifizierung hat zum Zweck, möglichst direkte<br />

Konsummöglichkeiten für die neuen zahlungsstarken<br />

BewohnerInnen eines Quartiers zu gewährleisten.<br />

Das kollektive Leben <strong>im</strong> Quartier, sich zu treffen<br />

und ungezwungen auf öffentlichen Plätzen zu verweilen,<br />

wird <strong>im</strong>mer mehr verunmöglicht.<br />

Nebst der Fokussierung der modernen Raumplanung<br />

auf das Konsumverhalten, spielen auch Faktoren<br />

der Repression eine Rolle. <strong>Die</strong> Gestaltung von<br />

öffentlichem Raum und Parkanlagen kann so konzipiert<br />

werden, dass Versammlungen nicht möglich<br />

sind oder allfällige Aufstände leichter von der Polizei<br />

unterbunden werden können. Um eine möglichst<br />

starke Kontrolle über die Menschen durch den Staat<br />

zu ermöglichen, müssen öffentliche Plätze übersichtlich<br />

und ohne Verstecke und Nischen gestaltet werden.<br />

Was als Schutz für die Bewohner des aufgewerteten<br />

Quartiers verkauft wird, soll in erster Linie zum<br />

Schutz der bürgerlichen Ordnung und der kapitalistischen<br />

Produktion dienen.<br />

b) Sicherheitswahn<br />

Mit der Aufwertung der Quartiere, der Beruhigung<br />

von Strassen und der meist darauffolgenden Renovation<br />

von ganzen Strassenzügen, werden die Mieten<br />

kontinuierlich höher. <strong>Die</strong> Folge davon ist, dass<br />

sich die „normalen Büezerfamilien“ die Wohnungen<br />

nicht mehr leisten können und dann wegziehen müssen.<br />

<strong>Die</strong> neuen, wohl verdienenden Zuzüger haben<br />

andere Bedürfnisse und auch andere Ansprüche an<br />

Sicherheit. So entstehen beispielsweise neue Wohnhäuser,<br />

an deren Fassaden mehrere Kameras angebracht<br />

sind und neue, breite und übersichtliche, gut<br />

ausgeleuchtete Strassen ohne Ecken und Nischen.<br />

Dadurch, dass die Menschen <strong>im</strong> öffentlichen<br />

Raum durch ebendiese Massnahmen <strong>im</strong>mer mehr<br />

dazu gezwungen werden, sich weg von den Strassen<br />

und Plätzen zu bewegen, kommt es oft zu einer «Ausweitung»<br />

des öffentlichen Raumes: Anlagen wie das<br />

Sihlcity oder das Glattzentrum können den Bahnhof<br />

und den Park ersetzen. <strong>Die</strong>se Anlagen sind privat<br />

und die beauftragten Securityfirmen haben dadurch<br />

erstaunlich grosse Möglichkeiten zur Überwachung.<br />

<strong>Die</strong> Jugendlichen, die ihre Freizeit in diesen konsumorientierten<br />

Oasen verbringen, sind noch grösserer<br />

Überwachung ausgesetzt als draussen <strong>im</strong> „wirklich“<br />

öffentlichen Raum.<br />

Oft kann man gerade an diesen Orten auf Schildern<br />

lesen: „Zu Ihrer Sicherheit wird dieser Bereich<br />

videoüberwacht“. Der eigentliche Zweck der Kameras<br />

ist aber nicht die Sicherheit der Personen, die sich<br />

dort bewegen, sondern schlicht die Überwachung;<br />

um <strong>Die</strong>bstähle vorzubeugen oder diese aufzuklären.<br />

20 21

Wer nicht Laden- oder Einkaufszentrumsbesitzer ist,<br />

zieht also keinen Nutzen aus den Kameras in diesen<br />

halböffentlichen Räumen. Es muss also einen Grund<br />

dafür geben, dass sich die „normalen Leute“ nicht<br />

dagegen wehren, wenn sie von irgendwelchen privaten<br />

Sicherheitsfirmen regelrecht verfolgt werden.<br />

Meistens hört man Aussagen wie „man gewöhnt sich<br />

daran» und «wer nichts zu verstecken hat, der hat<br />

auch nichts zu befürchten“. Obwohl Ersteres zwar <strong>im</strong><br />

ersten Augenblick erstaunlich sein mag, so erkennt<br />

man, dass sie relativ unspektakulär ein vermeintlich<br />

natürliches Phänomen beschreibt. Überrascht ist<br />

man nur, wenn Erscheinungen wie Überwachung<br />

lange fern waren und wieder als etwas altbekannt<br />

Neues auftreten. <strong>Die</strong> zweite Aussage hingegen beinhaltet<br />

die Ideologie der herrschenden Klasse. Ganz<br />

allgemein bedeutet Überwachung auch Macht und<br />

die Sicherung von Macht und wenn mulmige Gefühle<br />

bei solchen, die sich nicht zu den Staatsfeinden<br />

zählen, auftreten, dann ist das ein Ausdruck von<br />

Zweifeln, ob die Überwachungsstrukturen in unserer<br />

Gesellschaft tolerierbar sind. <strong>Die</strong> Überwachung ist<br />

ein Teil des Repressionsapparates. Wenn man aber<br />

die Repression analysiert und die Gründe, wofür die<br />

massive Überwachung <strong>im</strong> urbanen Raum eingesetzt<br />

wird, dann ist auch der politische Charakter leicht ersichtlich.<br />

Als Beispiele sollen hier die Zivilbullen, der<br />

Filmdienst und das krankhaft irrsinnige Abfotografieren<br />

am ersten Mai genannt werden.<br />

c) Verdrängung<br />

Wenn Häuser saniert und Plätze umgestaltet, Verkehrsführungen<br />

verändert und sowieso alles etwas<br />

aufgeräumt und optisch erneuert wird, dann stehen<br />

wir mitten in einem aufgewerteten Quartier. Das<br />

sieht bis jetzt alles schön und gut aus, der Lebensstandard<br />

scheint zu steigen, doch einen Haken hat<br />

das Ganze: Menschen werden dabei benachteiligt.<br />

Während all diese Veränderungen durchgesetzt werden,<br />

verändert sich die Zusammensetzung der QuartierbewohnerInnen.<br />

<strong>Die</strong> Quartiere, die aufgewertet<br />

werden, sind multikulturelle ArbeiterInnenquartiere.<br />

<strong>Die</strong> Menschen, die das Quartier geprägt haben, werden<br />

verdrängt. Das sind oftmals Familien mit migrantischem<br />

und proletarischem Hintergrund.<br />

<strong>Die</strong> Verdrängung hat zwei unterschiedliche Faktoren;<br />

einen ökonomischen Faktor und einen, der<br />

sozusagen eine Folge davon ist, der sozialräumliche<br />

Faktor. Der ökonomische Faktor beinhaltet die steigenden<br />

Immobilienpreise und Mieten, die vorherige<br />

BewohnerInnen zum Umzug in andere Quartiere<br />

zwingt. Natürlich ändert sich dabei auch das Gewerbe,<br />

die das Quartier mitprägen. Kleine funktionelle<br />

Läden, die halt das anbieten was man so braucht <strong>im</strong><br />

Alltag, werden ausgetauscht durch Boutiquen oder<br />

Ladenketten. Eben Läden, die das anbieten, was sich<br />

nicht jeder leisten kann. Kneipen werden ausgetauscht<br />

durch teure Restaurants, Lounge-Bars und<br />

kommerzielle Kulturstätten. Zusammenfassend geht<br />

es darum, dass sich gewisse Menschen nicht mehr<br />

leisten können, an diesem Ort zu wohnen und so verdrängt<br />

werden.<br />

<strong>Die</strong> Verdrängung durch den sozialräumlichen<br />

Faktor ist viel weniger fassbar und offensichtlich,<br />

aber trotzdem auch <strong>im</strong>mer präsent. Damit ist die Art<br />

von Verdrängung gemeint, welche die ökonomische<br />

Verdrängung mit sich zieht, denn der sozialräumliche<br />

Faktor ist tief verstrickt mit dem ökonomischen.<br />

Neben den privaten Räumen, sprich den Wohnungen<br />

und Häusern, wird der öffentliche Raum ebenfalls<br />

zum Tatort der Verdrängung. <strong>Die</strong> Menschen, die den<br />

öffentlichen Raum nutzen und prägen, werden durch<br />

verschiedene Mittel verdrängt. Das kommt davon,<br />

dass sich durch die Aufwertung in einem Quartier<br />

logischerweise die Zusammensetzung der Bevölkerung<br />

verändert. Wo früher vor allem Arbeitende oder<br />

Erwerbslose gelebt haben, kommen <strong>im</strong>mer mehr<br />

selbstständige oder Arbeitgebende dazu, die ersteren<br />

werden dabei verdrängt. Durch die neuen BewohnerInnen<br />

verändern sich auch die Ansprüche, die diese<br />

stellen. Durch die höheren Mieten werden umfassendere<br />

Qualitäten beansprucht, die den Lebensstandard<br />

steigern sollen. Das Quartier soll ruhiger werden,<br />

Autos sollen nicht mehr rund um die Uhr am Fenster<br />

vorbei rasen, wie früher an der Weststrasse in Zürich,<br />

und die Jugendlichen <strong>im</strong> Park lösen Unbehagen aus.<br />

An diesem Punkt kommt dann auch der Staat oder<br />

eben die <strong>Stadt</strong> wieder ins Spiel. Öffentlicher Raum ist<br />

umkämpfter Raum. <strong>Die</strong> Aufwertung von <strong>Stadt</strong>teilen<br />

verschafft neue Zugänge für zahlungskräftige Kunden<br />

und kapitalstarke Firmen. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> vertritt also ihre<br />

eigenen Interessen <strong>im</strong> kapitalistischen Wettbewerb.<br />

Dafür muss sie auf Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit<br />

achten. Das offensichtlichste Mittel der (sozial)<br />

räumlichen Verdrängung ist die Repression, die meist<br />

durch die Polizei ausgeübt wird. Doch weitere Mittel<br />

stehen zur Verfügung, zum Beispiel bautechnische<br />

Massnahmen und Überwachung. <strong>Die</strong> <strong>Stadt</strong> kommt<br />

also durchaus nicht erst als Folge der Erwartungen der<br />

neuen BewohnerInnen ins Spiel. Wenn ein Quartier<br />

aufgewertet wird, kann die <strong>Stadt</strong> so einen Standortvorteil<br />

gewinnen, was sie sich natürlich auf keinen Fall<br />

entgehen lassen kann. Durch die Aufwertung werden<br />

dann auch nationale und internationale Konzerne auf<br />

die opt<strong>im</strong>ierte Lage angesprochen und setzen sich<br />

dann vielleicht dort ab, was der <strong>Stadt</strong> dann Steuer- und<br />

Image-Vorteile verspricht. Zusammenfassend kann<br />

man also sagen, dass ein Teil der Aufwertungsstrategie<br />

die Verdrängung ist. <strong>Die</strong> Leidtragenden dieser<br />

Entwicklung sind die BewohnerInnen der noch nicht<br />

aufgewerteten Quartiere. <strong>Die</strong> Akteure sind zum einen<br />

die, die <strong>im</strong> Immobilienmarkt mitspielen und zum anderen<br />

der Staat oder die <strong>Stadt</strong>, die wiederum ihre Mittel<br />

haben, wie Polizei, die SIP, aber auch Architekten,<br />

die staatliche Bauvorhaben wunschgerecht ausführen.<br />

Da das Aufeinanderprallen verschiedener Interessen<br />

(zwischen Kapital und Proletariat) in urbanen Räumen<br />

zur Verschärfung der Widersprüche führt, ist der<br />

Ausbau der Sicherheit und die Kontrolle der Räume<br />

für die Herrschenden notwendig. <strong>Die</strong> Verschärfung<br />

der Widersprüche führt logischerweise leichter zu sozialer<br />

Unruhe und Widerstand.<br />

Auf die repressiven Mittel, welche die <strong>Stadt</strong> für<br />

die Verdrängung zur Verfügung hat, soll an dieser<br />

Stelle noch weiter eingegangen werden, da dies ein<br />

unmittelbarer Akt ist, den man <strong>im</strong> Alltag zu spüren<br />

bekommt. Das nächstliegendste Mittel ist die Polizei.<br />

Mit ihr kann die <strong>Stadt</strong> ihre Anliegen <strong>im</strong> Interesse<br />

des Kapitals durchsetzen. <strong>Die</strong> Polizei übern<strong>im</strong>mt<br />

die direkte Machtausübung in Vertretung der Interessen<br />

des Staates und des Kapitals. Während der<br />

Aufwertung eines Gebietes wird meistens generell<br />

von einem konstruierten „(Un-)Sicherheitsdiskurs“<br />

ausgegangen. Somit wird der Bevölkerung versucht<br />

weiszumachen, dass die Kontrolle lediglich zur Bekämpfung<br />

der Kr<strong>im</strong>inalität gebraucht wird. Tatsächlich<br />

ist <strong>Stadt</strong>raum jedoch exklusiver Raum, worin die<br />

saubere Repräsentation kommerzialisierter Angebote<br />

und kapitalstarker Firmen innerhalb der kapitalistischen<br />

Logik Vorrang hat. Ein verbreitetes repressives<br />

Mittel <strong>im</strong> öffentlichen Raum ist die Wegweisungspraxis.<br />

<strong>Die</strong>s ist ein Disziplinierungs- und Ausschlussverfahren,<br />

welches störende Personen für eine gewisse<br />

Zeitdauer von Plätzen/Orten entfernen kann.<br />

Zur Veranschaulichung der repressiven Mittel hier<br />

einige Beispiele aus der <strong>Stadt</strong> Zürich: <strong>Die</strong> Präsenz der<br />

<strong>Stadt</strong>polizei Zürich in den Kreisen 4 und 5 ist in den<br />

letzten Jahren stetig gestiegen. <strong>Die</strong> unnötigen, ständigen<br />

Kontrollen von Junkies, aufmüpfig aussehenden<br />

Jugendlichen und MigrantInnen sind normaler<br />

Alltag. Mit diesen Kontrollen wird versucht, für die<br />

Aufwertung ungewünschte Personen zu schikanieren<br />

und zu vertreiben. Das Bild der Quartiere soll sich<br />

verändern, damit es den finanziell bessergestellten<br />

Leuten gerecht wird. <strong>Die</strong> Kreise 4 und 5, die bis heute<br />

neben proletarischem Wohnquartier auch noch Rot-<br />

Licht-Milieu und Wohnstätte für viele MigrantInnen<br />

sind, sollen jetzt sicherer und aufgeräumter werden.<br />

Um dies umzusetzen patrouilliert die Polizei <strong>im</strong> 1-2<br />

Minuten Takt und führt würdeverletzende Kontrollen<br />

durch. Schon klar, überlegt man sich als Betroffene<br />

zwei Mal, ob man jetzt wirklich die Langstrasse<br />

hinauf oder hinunter spazieren will. Ebenfalls ersichtlich<br />

ist die Zunahme der verteilten Rayonverbote<br />

(Wegweisungen). Personen können somit schnell<br />

von Plätzen und Gebieten verwiesen werden und erhalten<br />

bei Nichtbeachtung eine Busse. <strong>Die</strong> Wegweisungspraxis<br />

wird oft mit der „Bekämpfung der Drogen-Szene“<br />