Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

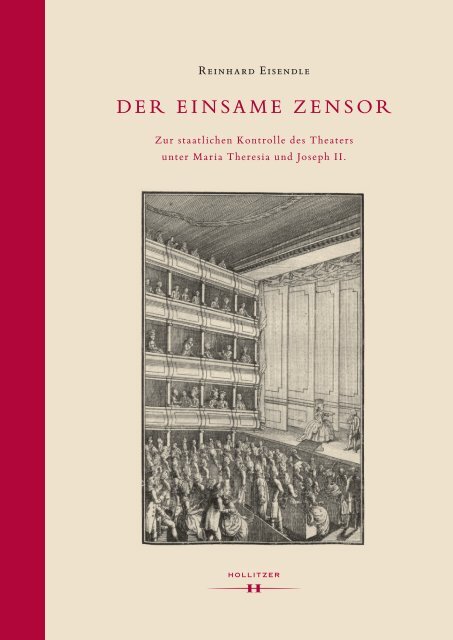

R einhard Eisendle<br />

DER EINSAME ZENSOR<br />

Zur staatlichen Kontrolle des Theaters<br />

unter Maria Theresia und Joseph II.

DON JUAN ARCHIV WIEN<br />

SPECULA SPECTACULA<br />

8<br />

Reihe herausgegeben von<br />

Michael Hüttler<br />

Matthias Johannes Pernerstorfer<br />

Hans Ernst Weidinger

Reinhard Eisendle<br />

DER EINSAME ZENSOR<br />

Zur staatlichen Kontrolle des Theaters<br />

unter Maria Theresia und Joseph II.

Publiziert mit freundlicher Unterstützung durch:<br />

Don Juan Archiv Wien – Forschungsverein für Theater- und Kulturgeschichte<br />

Gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien,<br />

Wissenschafts- und Forschungsförderung<br />

Kultur<br />

Reinhard Eisendle:<br />

<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>.<br />

Zur staatlichen Kontrolle des Theaters unter Maria Theresia und Joseph II.<br />

Wien: HOLLITZER Verlag 2020<br />

(= Specula Spectacula 8)<br />

Titelbild:<br />

Allegorischer Kupferstich aus Bildergalerie weltlicher Misbräuche:<br />

ein Gegenstück zur Bildergalerie katholischer und klösterlicher Misbräuche.<br />

Von Pater Hilarion, Erzkapuzinern [= Joseph Richter].<br />

Frankfurt und Leipzig [= Wien] 1785, Neunzehntes Kapitel:<br />

Uiber öffentliche Schauspiele, S. 248.<br />

Österreichische Nationalbibliothek,<br />

Sammlung von Handschriften und alten Drucken,<br />

Signatur: 59426-A.3<br />

Marion Linhardt (Lektorat)<br />

Gabriel Fischer (Layout)<br />

© HOLLITZER Verlag, Wien 2020<br />

HOLLITZER Verlag<br />

der HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH<br />

www.hollitzer.at<br />

Alle Rechte vorbehalten.<br />

ISSN 2616-9037<br />

ISBN 978-3-99012-586-1

Dem Gedenken an Alison J. Dunlop<br />

(1985–2013)

INHALT<br />

EINLEITUNG<br />

3<br />

6<br />

17<br />

17<br />

18<br />

19<br />

21<br />

22<br />

Einleitung<br />

Zum Begriff „Zensur“<br />

Zur Gliederung der Studie<br />

Die Formierung der Theatralzensur<br />

Instruktionen. Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />

Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />

Theatralzensur unter Joseph II.<br />

Die Zensurreform in der frühen theresianischen Zeit 1748–1759<br />

DIE FORMIERUNG DER THEATRALZENSUR<br />

27<br />

28<br />

30<br />

33<br />

34<br />

35<br />

37<br />

39<br />

43<br />

44<br />

45<br />

46<br />

49<br />

51<br />

52<br />

56<br />

59<br />

60<br />

62<br />

Zensur, Geschmack, Sitte<br />

Verehrer des guten Geschmacks und der guten Sitten<br />

<strong>Der</strong> gute Geschmack als Verbindung des „Angenehmen“<br />

mit dem „Nützlichen“<br />

Schauspielkunst als Gelehrsamkeit<br />

Das Theater als ideales Medium der Sittenlehre<br />

Bernardon und die lasterhaften Bürger<br />

Soziale und ökonomische Strategien kultureller Diffusion<br />

Zur geeigneten Aufsicht über das Theater<br />

Theater und Polizeywissenschaft<br />

Das gemeinschaftliche Beste<br />

Bildung und Wissenschaft<br />

In der dunklen Kammer.<br />

Religion als gesellschaftliche Steuerungsinstanz<br />

Politischer Katechismus<br />

Ergötzungen als instrumentalisiertes Medium<br />

Das Trauerspiel im Brennspiegel des Kameralismus<br />

Abschaffung des extemporierten Spiels<br />

Frühkameralistische Betrachtungen zur Funktion des Theaters<br />

Zensur der Bücher: eine defensive Strategie<br />

<strong>Der</strong> Kameralist als Objekt der Zensur

67<br />

70<br />

71<br />

75<br />

82<br />

84<br />

86<br />

88<br />

93<br />

101<br />

107<br />

107<br />

111<br />

115<br />

122<br />

128<br />

135<br />

138<br />

143<br />

143<br />

148<br />

154<br />

160<br />

162<br />

166<br />

173<br />

Diskurs und Theatralität.<br />

Strategische Dramaturgie im Mann ohne Vorurteil des Joseph von Sonnenfels<br />

Anstößigkeit der himmlischen Polizey<br />

„Leserbriefe“<br />

Adel im Visier<br />

Pose der Distanz<br />

Ist das Theater als Sittenschule eine Grille?<br />

Drei Schritte zurück: die „gesittete“ Schaubühne<br />

Zensurale Analyse: vom Zweideutigen zum Eindeutigen<br />

Das Eine Wort.<br />

Zur Unsittlichkeit der extemporierten Bühne<br />

Grande Finale. Theater als Schule der Sitten<br />

Das Theatralzensur-Dekret des Jahres 1770<br />

Das Theater nächst dem Kärntnerthor als „regelmäßige“ deutsche Bühne<br />

Rückkehr des Kurz-Bernardon<br />

Wien als „Zufluchtsort der Unanständigkeit“.<br />

Zum letzten Kampf gegen das extemporierte Theater<br />

Einer Haupt- und Residenzstadt würdige Stücke.<br />

Das Dekret Josephs II.<br />

Eine mißachtete allerhöchste Weisung?<br />

Zwei Schreiben Maria Theresias zur Untersagung der Bernardoniaden<br />

Jenseits der Residenz?<br />

Scheitern der Ausdehnung des Extemporierverbots<br />

Resümee<br />

Sonnenfels’ rascher Abgang.<br />

Neubesetzung der Theatralzensur<br />

<strong>Der</strong> mächtigste Mann im Theaterwesen?<br />

Theatralzensor Sonnenfels<br />

Abgang im Zeichen struktureller Konflikte<br />

Ästhetik des Witwenschleiers<br />

Franz Karl Hägelin<br />

Agent der Schulreform<br />

<strong>Der</strong> Weg in die Theatralzensur<br />

<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>

INSTRUKTIONEN.<br />

ZUR PARADOXALEN LOGIK VON THEATRALZENSUR<br />

181<br />

183<br />

190<br />

191<br />

193<br />

197<br />

202<br />

211<br />

214<br />

218<br />

225<br />

231<br />

234<br />

238<br />

241<br />

241<br />

250<br />

250<br />

254<br />

258<br />

259<br />

260<br />

262<br />

263<br />

263<br />

265<br />

267<br />

273<br />

274<br />

276<br />

Die Entblößung des <strong>Zensor</strong>s.<br />

Franz Karl Hägelins „Denkschrift“ zur Theatralzensur<br />

Die Entstehungsgeschichte von Hägelins Vademecum<br />

Das Theater als Schule der Zensur<br />

Hauptregel: Theater als Schule der Sitten und des Geschmacks<br />

Stoff und Moral<br />

Gebrechen des Stoffes in Absicht auf die Sitten<br />

Gebrechen des Stoffes in politischer Hinsicht oder wider den Staat<br />

Selbstmord auf der Bühne<br />

Gebrechen des Stoffes wider die Religion<br />

Gebrechen des Dialogs.<br />

Zur ,magischen‘ Transponibilität zensurieller Logik<br />

Bemerkungen für die jetzigen Zeitumstände<br />

„Epikureismus“<br />

Blumen des Bösen<br />

Kurzer Epilog<br />

Im Spiegel der Zensur.<br />

Zur Begutachtungspraxis am Burgtheater im Jahre 1779<br />

Dramatische Censoren<br />

Verstöße wider die Sitten<br />

Tugendspiegel im Bordell<br />

Die bestrafte Brutalität<br />

Die abscheulichste Kreatur<br />

Empfindsamkeit und Frivolität<br />

Illegitime Schwangerschaft<br />

Viehische Brunst<br />

Verstöße wider den Staat<br />

<strong>Der</strong> weibische König<br />

Shakespear’scher Geschmack<br />

Nicht mehr als sechs Schüsseln, oder die Welt auf dem Monde<br />

Politische Anspielungen<br />

Verstöße wider die Religion<br />

Die Neuheit des Stoffes

KULTURELLER STAU GEGEN ENDE DER THERESIANISCHEN ZEIT<br />

281<br />

283<br />

284<br />

287<br />

293<br />

298<br />

302<br />

306<br />

310<br />

312<br />

317<br />

321<br />

331<br />

331<br />

339<br />

343<br />

345<br />

348<br />

352<br />

357<br />

Neue verbotene Dramen<br />

Dramen im Katalog verbotener Bücher: gedruckt vor 1770<br />

Dramen im Katalog verbotener Bücher: 1770–1776<br />

Dramen im Katalog verbotener Bücher: 1777–1780<br />

Eulalia.<br />

Märtyrerin am Hofe<br />

Düval und Charmille.<br />

Tödliche Triangulation<br />

Lina von Waller.<br />

Virtualität und Ehebruch<br />

Jenny.<br />

Empfindsamkeit und Destruktion<br />

Ottilie.<br />

<strong>Der</strong> zensurierte <strong>Zensor</strong>?<br />

Hofbäcker, Gift überzuckernd.<br />

Paul Weidmanns Komödie <strong>Der</strong> Mißbrauch der Gewalt<br />

Obszönität der Unschuld.<br />

„Hohes“ Unverständnis gegenüber einem allerhöchsten Verbot<br />

Anhang<br />

Liste der verbotenen Schauspieldrucke bis 1770 im<br />

Catalogus librorum a commissione caes. reg. Aulica prohibitorum 1776<br />

„Erkünstelt Gefahr“.<br />

Zensur im öffentlichen Diskurs<br />

Ueber den Buchhandel in den kaiserl. königl. Erblanden.<br />

Vorschläge zur Reform des Zensursystems<br />

„Die höchst nachtheiligen Veranstaltungen der Censur,<br />

die gemeiniglich in Schikanen ausarten“<br />

Das Verbot der Allgemeinen deutschen Bibliothek<br />

Summarische Antwort.<br />

Eine Verteidigung der theresianischen Zensur<br />

Ode zum Lobe der Bücherzensur.<br />

Enigmatischer Hymnus als öffentlicher Widerstand<br />

Streitsache zwischen dem Passauer Ordinariate, und dem Exjesuiten Heinze<br />

<strong>Der</strong> deutsche Satyriker vor der lateinischen Inquisizion.<br />

Wenzel Sigmund Heinzes Zensurverhandlung als dramatischer Stoff

366<br />

370<br />

„Odiosa aus meinem Geblüt und Hertzen wegwaschen“.<br />

Ein Brief Hägelins aus dem Jahre 1780<br />

Kurzer Epilog.<br />

Hägelin Befürworter der Aufhebung des Verbots der<br />

Allgemeinen deutschen Bibliothek zu Beginn der Alleinregierung Josephs II.<br />

THEATRALZENSUR UNTER JOSEPH II.<br />

373<br />

374<br />

381<br />

386<br />

390<br />

392<br />

397<br />

397<br />

403<br />

409<br />

414<br />

423<br />

429<br />

435<br />

437<br />

439<br />

441<br />

454<br />

458<br />

Josephinische Zensurreform<br />

„Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen zukünftigen<br />

Bücher Censur“<br />

<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> josephinische Bücherzensor<br />

Irritationen.<br />

Das Lernen des <strong>Zensor</strong>s<br />

<strong>Der</strong> Fall Stahel.<br />

Soziopsychogramm der josephinischen Zensur<br />

„Non meretur“.<br />

Subtiler Widerstand des Zensurpräses<br />

„Man soll den <strong>Zensor</strong> nicht furchtsam machen“<br />

Zentralisierung der Theatralzensur?<br />

<strong>Der</strong> entrümpelte Index<br />

Hägelin – ein „josephinischer“ <strong>Zensor</strong><br />

„Etwas von der Zahlenlotterie“.<br />

<strong>Der</strong> erste josephinische Fall von Theatralzensur<br />

<strong>Der</strong> argwöhnische Ehemann.<br />

Kritik der Zensur als Lob des <strong>Zensor</strong>s<br />

Theater überall.<br />

„Censurirte Stücke“ von Baden bis Zistersdorf<br />

Vom Index auf die Bühne.<br />

Julius von Tarent am Wiener Nationaltheater<br />

Die Zwillinge<br />

Herrschaft am Ende<br />

„Klosteraufhebung“ im theatralen Raum<br />

Paradoxe Transformation archaischer Gewalt<br />

Prinz Seiden-Wurm der Reformator oder die Kron-Kompetenten

465<br />

467<br />

469<br />

472<br />

474<br />

476<br />

481<br />

483<br />

485<br />

486<br />

488<br />

489<br />

493<br />

497<br />

499<br />

503<br />

Figaro, oder das Spitzentuch der Königin<br />

Intervention Josephs II.<br />

Angebliche Anspielungen auf die französische Königin<br />

Die Patin und der Knabe<br />

Unfertige Bühnenfassung<br />

<strong>Der</strong> <strong>Zensor</strong> im Dialog. Szenario<br />

Kurzer Epilog.<br />

Die Wiener Erstaufführung von Beaumarchais’ Figaro unter Franz II.<br />

„Vernichtet sei das Gesetz.“<br />

Zur Zensur der vestalischen Dramen<br />

Die Neuen Vestallinnen.<br />

Ein Agitationsstück<br />

Julus und Rhea.<br />

Geschlechtsakt in göttlicher Wolke<br />

<strong>Der</strong> Frömmler.<br />

Sexualität und Andacht<br />

Die Nonne, oder der ertappte Mönch.<br />

Die Geburt des Papstes als obszöner Traum<br />

Meine Grille von den katholischen Vestalinnen.<br />

Kritische Gedanken eines Zensuraktuars<br />

<strong>Der</strong> Baum der Diana<br />

Heilige Schleier im Staube.<br />

Das vestalische Thema auf dem Prager Tanztheater<br />

Die Sonnenjungfrau.<br />

Szenographie der Revolte<br />

ZUSAMMENFASSUNG<br />

521<br />

521<br />

526<br />

530<br />

532<br />

Zusammenfassung<br />

Die Formierung der Theatralzensur<br />

Instruktionen.<br />

Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />

Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />

Theatralzensur unter Joseph II.

QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS<br />

541<br />

541<br />

541<br />

542<br />

542<br />

542<br />

550<br />

555<br />

Archivquellen<br />

Österreichisches Staatsarchiv – Allgemeines Verwaltungsarchiv<br />

Österreichisches Staatsarchiv – Haus-, Hof- und Staatsarchiv<br />

Österreichische Nationalbibliothek, Sammlung von Handschriften<br />

und alten Drucken<br />

Wienbibliothek<br />

Dramen des 18. Jahrhunderts<br />

(Drucke und Handschriften in chronologischer Folge)<br />

Sonstige Druckschriften des 18. und frühen 19. Jahrhunderts<br />

(in chronologischer Folge)<br />

Forschungsliteratur des 19., 20. und 21. Jahrhunderts<br />

REGISTER<br />

571<br />

577<br />

583<br />

585<br />

587<br />

Personen<br />

Bühnenwerke, Oratorien, Instrumentalkomposition<br />

Drucke des 18. und frühen 19. Jahrhunderts<br />

ohne Berücksichtigung von Schauspiel- und Libretto-Drucken<br />

Ungedruckte Zensurschriften (in chronologischer Folge)<br />

Orte unter Berücksichtigung der Erscheinungsorte der Schauspieldrucke

DANK<br />

Die vorliegende Studie über die Theatralzensur zur Zeit Maria Theresias und<br />

Josephs II. fand wesentliche Anregung durch die Dissertation von Hans Ernst<br />

Weidinger: IL DISSOLUTO PUNITO. Untersuchungen zur äußeren und inneren<br />

Entstehungs geschichte von Lorenzo da Pontes & Wolfgang Amadeus Mozarts DON GIO-<br />

VANNI (Wien 2002). Diese Arbeit, welche die entscheidende Grundlage für eine<br />

neue Entstehungsgeschichte von Mozarts und Da Pontes Oper bildet, machte nicht<br />

zuletzt klar, dass etliche potentiell zensurrelevante Details dieser Geschichte kaum<br />

beantwortbar waren, weil eine systematische Analyse der Theatralzensur unter<br />

Joseph II. nicht existierte. Aus langjähriger Beschäftigung mit dem Thema erwuchs<br />

der Plan einer Dissertation, wofür ich ideale Bedingungen in einem Doktorandenkolleg<br />

der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF) der Universität<br />

Klagenfurt fand, die auch über Standorte in Wien und Graz verfügte.<br />

Wilhelm Berger und Gabriele Sorgo, Begutachter meiner Dissertation, sowie Werner<br />

Lenz, Leiter des Dissertantenkollegs, sei für die in hohem Maße ermunternde wie<br />

konstruktive Betreuung in allen Phasen meiner Arbeit herzlich gedankt. Besonderer<br />

Dank gilt meinen Kollegen vom Don Juan Archiv Wien: Hans Ernst Weidinger, der<br />

meine Arbeit von Anbeginn durch zahlreiche Gespräche begleitet hat, sowie Michael<br />

Hüttler, Tatjana Marković, Marcel L. Molnár, Matthias J. Pernerstorfer und Suna<br />

Suner, mit denen ich anregende Diskussionen zu einzelnen Aspekten führen konnte.<br />

Das Don Juan Archiv Wien hat es mir ermöglicht, meine Ansätze zur Zensur bei internationalen<br />

wissenschaftlichen Tagungen in Europa und Nordamerika zu präsentieren<br />

– für die bei diesen Anlässen geführten Gespräche danke ich im Besonderen<br />

Bruce Alan Brown (Los Angeles), Lisa De Alwis (Colorado), Ted Emery (Columbus/<br />

Ohio), Edmund Goehring (London/Ontario), Beatrix Müller-Kampel (Graz), John<br />

A. Rice (Princeton), Tomislav Volek (Prag) und Ian Woodfield (Belfast).<br />

Die Dissertation wurde unter dem Titel Zensur und kulturelle Dynamik. Zum Wandel<br />

der Theatralzensur unter Maria Theresia und Joseph II. im Jahre 2015 approbiert. Für die<br />

Aufnahme in die Reihe SPECULA SPECTACULA des Don Juan Archivs habe ich den<br />

Text überarbeitet wie auch einen neuen Titel gewählt, der spezifische Paradoxien der<br />

Theatralzensur zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. auf den Punkt bringen soll:<br />

<strong>Der</strong> <strong>einsame</strong> <strong>Zensor</strong>. Zur staatlichen Kontrolle des Theaters unter Maria Theresia und<br />

Joseph II. Für die Fertigstellung dieses Bandes gilt mein herzlicher Dank den Reihenherausgebern<br />

Matthias J. Pernerstorfer und Hans Ernst Weidinger sowie Marion<br />

Linhardt, die meinen Text mit großer stilistischer Feinfühligkeit und fach licher<br />

Akkuratesse lektorierte.<br />

XV

Dank<br />

Die Arbeit an meiner Dissertation wurde von einem tragischen Ereignis überschattet:<br />

Alison J. Dunlop, Kollegin am Don Juan Archiv Wien und großartige Musikwissenschaftlerin,<br />

die ein Standardwerk über den Komponisten Gottlieb Muffat verfasst<br />

hat (The Life and Works of Gottlieb Muffat. Wien: Hollitzer 2013), ist in sehr jungen<br />

Jahren tragisch verunglückt. Mein letztes Gespräch mit ihr anlässlich einer Studienreise<br />

des Don Juan Archivs nach Brünn – auch über Fragen der Zensur – wird mir<br />

unvergessen bleiben. Ihr sei die Arbeit zugeeignet.<br />

XVI

Einleitung<br />

EINLEITUNG<br />

1

2<br />

Einleitung

EINLEITUNG<br />

Im Kontext des Entstehens neuer sozialer und kultureller Räume in der ersten Hälfte<br />

des 18. Jahrhunderts weist ein nunmehr kontinuierlich fortlaufender Diskurs dem<br />

Theater eine dezidierte Bildungsfunktion zu – als einem Ort, der neben der Kanzel<br />

und dem sich schrittweise parallel dazu etablierenden Schulsystem geradezu paradigmatisch<br />

geeignet wäre, auf die Sitten wie die Sprachformen einzuwirken. Das<br />

Theater wird Gegenstand der Kameralistik bzw. der „Polizeywissenschaft“, wird<br />

somit potentiell Gegenstand von politischer Planung und Eingriffen auf einem neuen<br />

Niveau, zumindest im Sinne einer gesellschaftlichen Option. Es sind vor allem die<br />

aufklärerischen Reformer, die diese Funktion des Theaters betonen – mit der Konsequenz<br />

der Forderung einer effektiven Zensur als staatlichem Steuerungsinstrument<br />

auf Basis einer textzentrierten Dramenproduktion, welche das extemporierte Theater<br />

zum Verschwinden bringen sollte.<br />

Zensur als ambivalentes Medium der Steuerung öffentlicher Kommunikation ist<br />

zur Zeit Maria Theresias und Josephs II. einem grundlegenden Wandel unterworfen:<br />

auf dem radikalen Wege der Eindämmung der von kirchlichen Funktionsträgern<br />

ausgeübten Zensur hin zu einer staatlichen Zensurinstitution, welche schließlich im<br />

josephinischen Jahrzehnt (1780–1790) die im Kontext der Kirche entstandenen<br />

Schriften selbst der Zensur unterwerfen und gegebenenfalls mit Verbot belegen sollte.<br />

Zensurpolitik im Sinne erweiterter Zensurreform zählt zu den ersten politischen<br />

Agenden Josephs II. nach dem Tode seiner Mutter im November 1780, ermöglicht<br />

einen neuen Kommunikationsmarkt und führt u. a. zu einer damals sogenannten<br />

„Broschürenflut“. Zensurpolitik im Spannungsfeld von Liberalisierung und Kontrolle<br />

wird von den „Zensurakteuren“ als Motor einer kulturellen Dynamik begriffen,<br />

deren Folgen sie allerdings immer weniger kontrollieren können, was schließlich<br />

gegen Ende des Josephinismus zu neuen Verschärfungen führen sollte.<br />

Das Thema der Zensur hat im wissenschaftlichen Diskurs der letzten Jahrzehnte<br />

unter Heranziehung unterschiedlicher Paradigmen erneutes Interesse gefunden –<br />

von der historischen Forschung bis zur Analyse gegenwärtiger Gesellschaften. Dieses<br />

Interesse erstreckt sich auch auf das 18. Jahrhundert, das Zeitalter der „Aufklärung“,<br />

wobei gerade für die Untersuchung der Dynamik der Zensur neue vielschichtige<br />

Analysemodelle gefordert werden, welche eine komplexe theoretische<br />

Einbettung des analysierten historischen Materials ermöglichen sollen.1 Was die<br />

Bücherzensur in den k. k. Erbländern betrifft, liegen mittlerweile einige grund-<br />

1 Wilhelm Haefs: „Zensur im Alten Reich des 18. Jahrhunderts. Konzepte, Perspektiven und<br />

Desiderata der Forschung“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung. Geschichte, Theorie, Praxis, hg.<br />

von Wilhelm Haefs und York-Gothart Mix. Göttingen 2007 (= Das achtzehnte Jahrhundert.<br />

Supplementa 12), S. 389–422.<br />

3

Einleitung<br />

legende Arbeiten vor.2 Die Theatralzensur unter Maria Theresia und Joseph II. – als<br />

historisch wie theoretisch äußerst lohnende Aufgabe – ist mit Ausnahme eines Aufsatzes<br />

aus dem 19. Jahrhundert3 und Studien über den sogenannten „Hanswurststreit“<br />

der 1760er Jahre noch keiner systematischen Untersuchung unterzogen worden<br />

– eine solche wird im Zentrum meiner Arbeit stehen. Die Analyse speziell der<br />

Entwicklung der Wiener Theaterkultur ist auch unter theoretischen Gesichtspunkten<br />

besonders vielversprechend, weil hier – bedingt durch im Vergleich mit Westeuropa<br />

kulturelle und politische „Retardierungen“ – gewisse Prozesse geradezu<br />

„labormäßig“ ablaufen, wie in der „Inszenierung“ des „Hanswurststreits“ oder im<br />

gedrängten Reformprogramm des Josephinismus.<br />

Drei Forschungsfragen stehen dabei im Vordergrund:<br />

1. Inwieweit ist Zensur und Zensurpolitik im 18. Jahrhundert ein Instrument gesellschaftlicher<br />

Transformation und kultureller Dynamik?<br />

2. Welche Paradoxien, welche gegenläufigen Prozesse lösen Zensurprozesse aus<br />

und in welcher Weise werden diese Paradoxien Teil der institutionellen Praxis?<br />

3. Welche spezifischen Steuerungskontexte charakterisieren das Feld der Theaterzensur,<br />

wie verschränken sich „politische“ und ästhetische Zensur?<br />

Ad 1: Zensurpolitik und Zensurpraxis werden im 18. Jahrhundert zunehmend eingesetzt,<br />

um politische, soziale und ökonomische Reformen unter den strukturellen Bedingungen<br />

eines „aufgeklärten“ Absolutismus zu unterstützen. Dabei geht es nicht<br />

mehr vorrangig um die Aufrechterhaltung spezifischer kultureller Ausdrucksformen,<br />

sondern auch um die Etablierung neuer kultureller Modelle, bis hin zur systematischen<br />

Destruktion überlieferter Modelle, wie beispielsweise des traditionellen<br />

extemporierten Theaters oder bestimmter Formen barocker Volksfrömmigkeit, deren<br />

literarische Produkte Eingang in einen liberalisierten Index der verbotenen<br />

Bücher fanden. Die <strong>Zensor</strong>en sahen sich selbst als Teil dieser Dynamik und arbeiteten<br />

an mehreren Fronten, entlang mehrerer Konfliktlinien. <strong>Der</strong> Prozess führte dazu,<br />

dass sich in zunehmendem Maße das Bewusstsein von der Kontingenz der getroffe-<br />

2 Adolph Wiesner: Denkwürdigkeiten der Oesterreichischen Zensur vom Zeitalter der Reformazion bis auf<br />

die Gegenwart. Stuttgart 1847; Hermann Gnau: Die Zensur unter Joseph II. Straßburg, Leipzig 1911;<br />

Grete Klingenstein: Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. Jahrhundert. Das Problem der<br />

Zensur in der theresianischen Reform. Wien 1970; Oskar Sashegyi: Zensur und Geistesfreiheit unter<br />

Joseph II. Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder. Budapest 1958 (= Studia Historica<br />

Academiae Scientiarum Hungaricae 16); Jean-Pierre Lavandier: Le Livre au temps de Marie- Thérèse.<br />

Code des lois de censure du livre pour les pays austro-bohémiens (1740–1780). Bern, Wien 1993; Jean-Pierre<br />

Lavandier: Le Livre au temps de Joseph II. et de Leopold II. Code des lois de censure du livre pour les pays<br />

austro-bohémiens (1780–1792). Bern, Wien 1995.<br />

3 Carl Glossy: „Zur Geschichte der Wiener Theatercensur“. In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft<br />

7 (1897), S. 238–340.<br />

4

Einleitung<br />

nen Zensurentscheidungen erhöhte, verbunden mit einer Entkriminalisierung des<br />

Autors wie des Publikums. Steuerungsobjekt wurde vor allem der Vertrieb, die Zirkulation.<br />

Zensurpolitik wurde darüber hinaus auch ein ökonomisches Steuerungsinstrument,<br />

da der sich rapide ausbreitende Buchhandel als bedeutender wirtschaftlicher<br />

Faktor begriffen und gefördert wurde: dessen Beschleunigung sollte durch<br />

umständliche Zensurmaßnahmen nicht über Gebühr behindert werden, und zwar<br />

weder inhaltlich noch organisatorisch.<br />

Ad 2: Wie schon die Zeitgenossen registriert haben, erzeugt die Zensur ihre eigenen<br />

Paradoxien, gerade auch dort, wo sie zentralisiert erfolgen soll, wobei gerade die<br />

Zentralisierung, wie sie der Josephinismus vorangetrieben hat, Ausdruck der Kontingenz<br />

der Zensur war, da die alten „Länderkommissionen“ zu sehr unterschiedlichen<br />

Zensurpraktiken geführt hatten. Die Zensur musste schließlich auf eine Dynamik<br />

reagieren, die sie selbst mitproduziert hatte; dementsprechend konnte sie nur<br />

sehr ambivalent und scheinbar uneinheitlich handeln, was der zeitgenössischen Kritik<br />

nicht verborgen blieb. So war die Zensur einerseits eine administrative Instanz<br />

mit nachvollziehbaren Effekten in der literarischen Produktion und Zirkulation, sie<br />

war aber gleichzeitig auch eine symbolische Instanz, die eine Steuerung, eine Kontrolle<br />

suggerierte und inszenierte, die bei erhöhter Mobilität nicht mehr einzulösen<br />

war. Gerade die Zensur, wie liberalisiert auch immer, hatte auch einen regen Untergrundbuchhandel<br />

zur Folge und schärfte den Sinn für das „Verbotene“ als exzeptionelles<br />

Bildungsmedium. Das Verbotene erhöhte auch am Markt den Wert der Güter,<br />

und die Buchhändler und Buchdrucker waren darauf spezialisiert, an der Verbotsgrenze<br />

zu agieren bzw. sie zu unterlaufen.<br />

Eine besondere Bedingung für viele ambivalente Entscheidungssituationen speziell<br />

des Josephinismus ist darin zu sehen, dass der „Markt“ zweigeteilt gesehen wurde:<br />

auf der einen Seite der gebildete, aufgeklärte Teil der Leser und Zuschauer, dem<br />

man einiges zumuten wollte, auf der anderen Seite der „Pöbel“, der angeleitet und<br />

nicht mit Informationen versehen werden sollte, die „falsch“ ausgelegt werden<br />

könnten – dies ist auch von zentraler Bedeutung für die Theaterkultur, die sich in<br />

bestimmten Segmenten an ein noch nicht alphabetisiertes Publikum wandte.<br />

Ad 3: Die konsequente Institutionalisierung einer Theatralzensur war eine zentrale<br />

Forderung der österreichischen „bürgerlichen“ Aufklärer der 1760er Jahre, welche an<br />

Stelle der extemporierten Komödie ein deutsches „Nationalschauspiel“ etablieren<br />

wollten, das als „gereinigtes Theater“ eine zentrale Bildungsfunktion übernehmen<br />

sollte. Es ging zunächst weniger darum, das Theater von allem freizuhalten, was<br />

Sitte, Religion und Staat gefährden könnte, als um die Durchsetzung bestimmter<br />

ästhetischer Konzepte – die ästhetische Konzeption wurde gleichsam zur kulturpolitischen.<br />

Davon ausgehend soll untersucht werden, wie sich das Ästhetische und Poli-<br />

5

Einleitung<br />

tische gleichsam überkreuzten, aber auch, wie sich ein genuin ästhetisches Feld auszudifferenzieren<br />

begann.<br />

Als Joseph II., der das alte Burgtheater 1776 nicht zuletzt wegen organisatorischer<br />

Zwänge zum „Nationaltheater“ erhoben hatte, zu Beginn seiner Regierungszeit<br />

in den Grundregeln zur Bestimmung einer ordentlichen zukünftigen Bücher Censur die<br />

Richtlinien für die neue Zensurpolitik festlegte – Zentralisierung, kein Verbot von<br />

Büchern und periodischen Zeitschriften wegen einzelner anstößiger Sätze, Revision<br />

des Katalogs der verbotenen Bücher, freie kritische Äußerung über Amtsträger bis<br />

hin zur kaiserlichen Person –, hielt er auch fest, dass das Theater als besonders wirksames<br />

Medium einer Zentralisierung der Zensur bedürfe, ein, wie zu zeigen sein<br />

wird, letztlich nicht mit letzter Konsequenz ausgeführtes Vorhaben, welches eine<br />

trotz der Einsicht in die hohe Bedeutung des Theaters als Bildungsmedium gespaltene<br />

Vorgangsweise gegenüber der Realität des Theaters zum Ausdruck bringt.<br />

Das Theater als öffentlich kontrolliertes Medium konnte die Verbote nicht so<br />

direkt umgehen wie der Buchhandel – daher stellt sich die Frage, welche spezifischen<br />

Ausdrucks- und Darstellungsformen das Theater generierte, um das auf der Bühne<br />

nicht Zeig- und Sagbare dennoch auf die Bühne bringen zu können, bzw. wie sich<br />

ein Rezeptionsmodus herauskristallisierte, der auf die Dechiffrierung eines mehrdeutigen<br />

Sprechens und Agierens hin konzipiert war.<br />

ZUM BEGRIFF „ZENSUR“<br />

Bevor ich zur vielschichtigen Problematik einer Definition von Zensur komme, zum<br />

Einstieg zwei nicht unbekannte Bonmots zu Fragen der Zensur aus dem 18. Jahrhundert,<br />

die ohne den Anspruch einer „Definition“ eine Gegenläufigkeit der Wirksamkeit<br />

von Zensur eindrucksvoll zeigen, was letztlich von erheblicher Relevanz für die<br />

Analyse und die Politik der Zensur des 18. Jahrhunderts sein sollte. Zu Beginn des<br />

Jahres 1766, kurz nach seiner Wahl zum deutschen Kaiser, äußerte sich Joseph II. in<br />

einer „Denkschrift“ auch zu Fragen der Bücherzensur und konstatierte, „daß trotz<br />

der Strenge, die man zeigt, kein verbotenes, schlechtes Buch existiert, das es in Wien<br />

nicht gibt, und jedermann, noch zusätzlich durch das Verbot angezogen, kann es für<br />

den doppelten Preis bekommen und lesen.“4 Und 15 Jahre später, zu Beginn der josephinischen<br />

Alleinregierung und der damit sich abzeichnenden Zensurreformen,<br />

blickte Friedrich Nicolai, als Herausgeber der renommierten Allgemeinen deutschen<br />

4 Denkschrift Josephs II. vom 2. Januar 1766, zitiert in: Harm Klueting: <strong>Der</strong> Josephinismus. Ausgewählte<br />

Quellen zur Geschichte der theresianisch-josephinischen Reformen. Darmstadt 1995, S. 102. Dies<br />

ist eine Übersetzung des im Original in französischer Sprache geschriebenen Textes (Alfred von<br />

Arneth: Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sammet Briefen Joseph’s an seinen Bruder<br />

Leopold. 3 Bde. Wien 1867–1868, Bd. 3, S. 335–361).<br />

6

Einleitung<br />

Bibliothek selbst Zensurgeschädigter und auf den theresianischen Index der verbotenen<br />

Bücher gesetzt, auf die vormaligen Praktiken zurück: „Ja endlich gieng es so<br />

weit, daß man im Jahre 1777 diesen Catalogum librorum prohibitorum selbst<br />

unter die verbotenen Bücher setzte, damit die schlechten Leute nicht die schlechten,<br />

und die klugen Leute nicht die klugen Bücher aus demselben möchten kennen lernen,<br />

und sich, durch die Bücherschwärzer, besonders die schmutzigen Bücher für<br />

zehnfachen Preis möchten kommen lassen.“5 Gemäß dieser markanten Anmerkungen<br />

verfehle die „Zensur“ nicht nur ihr Ziel, sondern bewirke geradezu das Gegenteil,<br />

indem sie das Interesse gerade auf die verbotenen Objekte lenke, eine Sichtweise,<br />

wie sie in deutschen Landen im kritischen öffentlichen Diskurs der 1770er Jahre<br />

verstärkt wahrgenommen wurde.<br />

Gegenüber der „traditionellen Zensurforschung“, welche im 19. Jahrhundert einsetzte,<br />

hat der Begriff der Zensur mittlerweile eine wesentliche Erweiterung erfahren,<br />

speziell auch in der im angloamerikanischen Raum geführten Diskussion um die<br />

„New Censorship“ im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts. In dem vielbeachteten<br />

Band Censorship and Silencing. Practises of Cultural Regulation6 geht Frederick<br />

Schauer7 auf die Frage nach einer Ontologie der Zensur ein und meint, eine solche<br />

heutzutage nicht mehr klar verorten zu können.8 Auf ihn bezugnehmend stellt Stephan<br />

Packard fest, dass Zensur immer mehr zu einem pragmatischen Begriff werde,<br />

der „mediale Kontrolle“ und die Frage nach ihrer Legitimität zum Gegenstand habe.9<br />

Gemäß der Ausdifferenzierung im wissenschaftlichen Diskurs und in Abhängigkeit<br />

von den jeweils damit befassten Disziplinen kann man von einem engen und<br />

einem sehr ausgedehnten Begriff von Zensur sprechen. Die im 19. Jahrhundert entstandene<br />

Zensurforschung hat sich auf jene Einrichtungen, welche, von staatlichen<br />

Autoritäten legitimiert, eine Kommunikationskontrolle vornahmen, sowie auf<br />

Objekte öffentlicher medialer Vervielfältigung konzentriert. Eine der knappsten<br />

Definitionen zieht Edgar Mass10 in einem Beitrag heran, der sehr unterschiedliche<br />

Erscheinungsformen von Zensur zu fassen versucht: „La censure est une critique<br />

officielle des ecrits accompagnées de sanctions materielles.“11 Auch wenn der Begriff<br />

5 Friedrich Nicolai: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst<br />

Anmerkungen über die Gelehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten. Vierter Bd. Berlin, Stettin 1784,<br />

S. 858.<br />

6 Censorship and Silencing. Practises of Cultural Regulation, hg. von Robert C. Post. Los Angeles 1998.<br />

7 Frederick Schauer: „The Ontology of Censorship“. In: Censorship and Silencing, S. 147–168.<br />

8 Ebenda, S. 164.<br />

9 Stephan Packard: Draußen und Überall. Zwei heuristische Begriffe zur Diskursanalyse medialer Kontrolle,<br />

www.medialekontrolle.de (Dezember 2012), S. 8.<br />

10 Edgar Mass: „Kirchliche und weltliche Zensur in Frankreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts<br />

zur Zeit Benedikt XIV.“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 331–356, hier S. 334.<br />

11 Paul Otlet: Traité de documentation: le livre sur le livre. Théorie et pratique. Bruxelles 1934. Neu hg.<br />

von Robert Estival und André Canonne. Bruxelles 1989, S. 256.<br />

7

Einleitung<br />

der „ecrits“ mittlerweile zu eng gefasst erscheint, da es sich um öffentliche Äußerungen<br />

diverser Art (etwa Theateraufführungen, Schaustellungen, ausgestellte und vervielfältigte<br />

Bilder und dergleichen) handelt, so hält er im Hinblick auf die öffentliche<br />

Äußerungsform zwei strukturelle Komponenten von „Zensur“ fest: die „offizielle“,<br />

somit in staatlichem Auftrag durchgeführte wie legitimierte institutionelle Begutachtung<br />

dieser Äußerungen sowie die damit verbundene Sanktionsmacht, solche zu<br />

unterbinden oder zu gestatten. Diese Komponenten finden sich in den meisten Begriffsdefinitionen<br />

wieder, etwa in Ulla Ottos grundlegendem Werk zur literarischen<br />

Zensur als „die autoritäre Kontrolle aller menschlichen Äußerungen, die innerhalb<br />

eines bestehenden gesellschaftlichen Systems mit der Bemühung um sprachliche<br />

Form geschrieben werden“.12 Oder, um ein weiteres Beispiel zu nennen, bei Armin<br />

Biermann:13 Zensur sei „die Gesamtheit institutionell vollzogener und strukturell<br />

manifestierter Versuche […], durch legale – oder unrechtmäßige – Anwendung von<br />

Zwang oder physischer Gewalt gegen Personen oder Sachen schriftliche Kommunikation<br />

zu kontrollieren, zu verhindern oder fremdzubestimmen.“14 Dies wird teilweise<br />

ergänzt um die Funktionsbestimmungen, die zensorische Akte als Mittel<br />

sehen, bestimmte soziokulturelle Verhaltensmuster aufrechtzuerhalten oder neu zu<br />

etablieren, „die als anvisiertes oder bereits realisiertes Ziel von konfliktfähigen ‚Trägern<br />

der Zensur zum Maßstab‘15 für Text- und Bildzeugnisse und deren Medialisierung<br />

oder öffentlicher Rezeption konkretisiert, aber nicht unbedingt präzise definiert<br />

worden sind. Zensur dient demnach der Durchsetzung oder dem Schutz religiöser,<br />

politischer, sozialer und kultureller Normen.“16<br />

Die „traditionelle“ Zensurforschung befasst sich mit Institutionen, welche „Zensur“,<br />

häufig unter ebendieser Bezeichnung, offiziell ausüben. „Zensur“, respektive<br />

die ihr zuordenbaren Operationen, ist in diesem Fall auch Teil der „Selbstbeobachtung“<br />

der Gesellschaft. Doch bezeichnet jede abstrakte Definition, welche diesen<br />

12 Ulla Otto: Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik. Stuttgart 1968 (= Bonner Beiträge<br />

zur Soziologie 3), S. 6.<br />

13 Armin Biermann: „,Gefährliche Literatur‘ – Skizze einer Theorie der literarischen Zensur“. In:<br />

Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 13 (1988), S. 1–28. Zu Paradigmen der Zensur forschung<br />

siehe weiters: Dieter Breuer: „Stand und Aufgaben der Zensurforschung“. In: „Unmoralisch an<br />

sich …“ Zensur im 18. und 19. Jahrhundert, hg. von Herbert G. Göpfert und Erdmann Weyrauch.<br />

Wiesbaden 1988, S. 37–60; Reinhard Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der<br />

literarischen Zensur. Überlegungen zu Form und Wirksamkeit von Zensur als einer intentional<br />

adäquaten Reaktion gegenüber literarischer Kommunikation“. In: „Unmoralisch an sich …“,<br />

S. 177–230; Bodo Plachta: Zensur. Stuttgart 2006; Beate Müller: „Zensurforschung, Konzepte,<br />

Paradigmen, Theorien“. In: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. Bd. 1: Theorie und Forschung,<br />

hg. von Ursula Rautenberg. Berlin 2010, S. 321–360.<br />

14 Biermann: „,Gefährliche Literatur‘“, S. 3.<br />

15 Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der literarischen Zensur“, S. 180.<br />

16 York-Gothart Mix: „Zensur im 18. Jahrhundert. Prämissen und Probleme der Forschung“. In:<br />

Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 11–23, hier S. 14.<br />

8

Einleitung<br />

Vorgang zu beschreiben versucht, notwendigerweise mehr, als eine historische Institution<br />

jemals wahrzunehmen imstande ist, und eröffnet hiermit auch die Frage, in<br />

welcher Weise die allgemein unterstellten Funktionszusammenhänge auch in anderer<br />

Form wahrgenommen wurden. Insofern ist es strategisch sinnvoll, zwischen<br />

Zensur als grundsätzlichem Phänomen, als Operationsmodus, und den je spezifisch<br />

historisch auskristallisierten Institutionalisierungszusammenhängen zu unterscheiden,<br />

welche im Hinblick auf den jeweiligen Stand der Formalisierung, der praktischen<br />

Ausformung wie Aufgabenzuteilung ständigen Veränderungen unterworfen<br />

waren. Das, was einst von verschiedensten Funktionsträgern wahrgenommen wurde,<br />

findet gelegentlich eine konzentrierte Institutionalisierung. Dies gilt im besonderen<br />

Maße für das Feld der „Theatralzensur“, um die es in dieser Arbeit gehen soll:<br />

bevor es gegen Ende der 1760er Jahre in den k. k. Erbländern zu einer eigenständigen<br />

Institutionalisierung der Theatralzensur kam, wurden zensurielle Operationen von<br />

unterschiedlichen Instanzen wahrgenommen, so jenen, welche eine Spielerlaubnis<br />

für fahrende Truppen gewähren konnten, so von einer Bücherzensurkommission,<br />

welche Drucke inspizierte, was allerdings sehr unsystematisch erfolgte, so von einem<br />

„Generalspektakeldirektor“ unter Mitwirkung von Personen des Hofes wie seines<br />

ausländischen Agenten, so von beauftragten Schauspielern und Dichtern des Theaters,<br />

so von Inspizienten, welche die Vertreter des naturgemäß eine Vorzensur ausschließenden<br />

Stegreifspiels observierten und diese bei Bedarf abmahnten, etc.<br />

Viele waren mit „Zensur“, mit der Kontrolle des Schauspiels befasst, ohne dass<br />

sie den Titel eines „<strong>Zensor</strong>s“ führten. Und auch später, in nunmehr institutionalisierter<br />

Form, wird der <strong>Zensor</strong> oft nur marginale Teile einer potentiellen „zensorischen“<br />

Tätigkeit wahrnehmen. So wird der Theatralausschuss des Wiener Burgtheaters<br />

im Jahre 1779 etwa 250 eingereichte Stücke dramaturgisch begutachten, auch<br />

unter Berücksichtigung von „zensorischen“ Aspekten im engeren Sinne; lediglich<br />

zwei davon wird der offizielle Theatralzensor zu Gesicht bekommen, und er wird<br />

ihnen seine Zustimmung nicht verweigern. <strong>Der</strong> Rest der begutachteten Stücke wird<br />

„verworfen“, was allerdings andere „rechtliche“ Konsequenzen hat als die „Verwerfung“<br />

durch den Theatralzensor, und so manche der „verworfenen Stücke“ werden<br />

zur Zeit der Alleinregierung Josephs II. aufgeführt werden. So zählt es zu den<br />

grundlegenden Erfahrungen eines <strong>Zensor</strong>s, speziell im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts,<br />

dass Zensur sowohl in ihrer organisatorischen Gestalt wie in ihrer inhaltlichen<br />

Ausrichtung einem ständigen Wandel unterliegt.<br />

„Formelle“ zensurielle Akte, von denen bis jetzt die Rede war, unterliegen einer<br />

besonders im 18. Jahrhundert vermehrt zu beobachtenden Paradoxie: das mit einem<br />

allfälligen Verbot verhängte „Schweigen“ erzeugt notwendigerweise das „Sprechen“,<br />

welches sich nicht an die Logik des Verbots hält, ja, wie es zensurkritische Schriften<br />

des 18. Jahrhunderts als inverse Logik unterstellen, fungiere das Verbot vielmehr als<br />

indirekter Wahrheitsbeweis. Und mit einiger Konsequenz wird der Katalog der ver-<br />

9

Einleitung<br />

botenen Bücher selbst zu den gefährlichsten Produkten zählen, wie eingangs mit<br />

Verweis auf Friedrich Nicolai erwähnt. In zunehmendem Maße wird sich auch die<br />

Zensur ihrer paradoxen Entscheidungen bewusst, und speziell zur Zeit der Alleinregierung<br />

Josephs II. hatten etliche zensurielle Maßnahmen die Aufhebung eines beantragten<br />

Verbots zum Gegenstand, um durch die Umgehung des Verbots das sicherer<br />

zu erreichen, was man ursprünglich mit dem Verbot bewirken wollte.<br />

Was die formelle Zensur betrifft, so wird zwischen unterschiedlichen Stufen unterschieden:<br />

zwischen der Vorzensur, der Nachzensur und der Rezensur, der neuerlichen<br />

Begutachtung schon genehmigter Texte. Für das 18. Jahrhundert gilt weitgehend,<br />

dass im Prinzip keine für die Öffentlichkeit bestimmte mediale Äußerung<br />

ohne das Durchlaufen eines Zensurprozesses distribuiert werden konnte – die „Zensur“<br />

war integraler Bestandteil des Kommunikationsprozesses; ebenso selbstverständlich<br />

entwickelten sich vielfältige Strategien, die Zensur zu umgehen, wozu<br />

gerade auch die offiziellen zensuriellen Institutionen mannigfache Hilfestellungen<br />

boten, um ihrerseits gewissen Legitimationsproblemen zu entgehen.17 Die formelle<br />

Zensur ist immer ein doppelter Akt: sie genehmigt ein Werk (gegebenenfalls mit der<br />

Auflage bestimmter Abänderungen) oder sie verbietet es. Beides sind zensurielle<br />

Akte, wenn auch der Großteil der bisherigen Zensurforschung sich auf das Verbot<br />

konzentrierte. Beides sind Akte, welche ein zunächst indifferentes Objekt neu bestimmen<br />

und klassifizieren, als etwas Zugelassenes oder etwas Verbotenes. Die Restriktion<br />

auf die Beobachtung des „Verbotenen“ führte – was bislang kaum gesehen<br />

wurde – auch zu falschen Vorstellungen von der „Logik“ der Zensur, welche immer<br />

vielfältiger und variabler reagierte, als es einzelne Verbote, samt den damit implizit<br />

vorgenommenen Generalisierungen, nahelegen. Das „Zugelassene“ als ein zugegebenermaßen<br />

unerschöpfliches Gebiet ist noch ein Desiderat der Zensurforschung,<br />

und ich werde in dieser Arbeit einige Versuche in dieser Richtung unternehmen.<br />

Jedenfalls verändert eine Auseinandersetzung mit dem Zugelassenen auch den Blick<br />

auf das Verbotene.<br />

17 Bezogen auf die potentiellen Felder zensurieller Maßnahmen hat Reinhard Aulich drei analytisch<br />

relevante Bezugsebenen unterschieden: das Feld der literarischen Produktion, das Feld der Distribution<br />

sowie das Feld der Diffusion, wobei der Rezipient der Literatur zum Gegenstand von potentiellen<br />

Zensurmaßnahmen wird (Aulich: „Elemente einer funktionalen Differenzierung der<br />

literarischen Zensur“, S. 215–218). Zur Zeit der Alleinregierung Josephs II. konzentrierten sich<br />

potentielle Sanktionen auf das Feld der Distribution. Und es galt die Straffreiheit des Individuums,<br />

dem es auch offenstand, verbotene Bücher einzuführen, sofern nicht der Verdacht bestand,<br />

dass diese einer weiteren Distribution zugeführt werden sollten. Dies stellt einen Unterschied zu<br />

den „peinlichen Leibesvisiten“ der theresianischen Zeit dar, in welcher dem Einreisenden suspekte<br />

Bücher abgenommen wurden, ein Sachverhalt, den auch der junge Joseph II. in oben erwähnter<br />

Denkschrift kritisiert hatte.<br />

10

Einleitung<br />

Gegenüber dem Begriff einer staatlich respektive kirchlich institutionalisierten Zensur<br />

mit ersichtlicher wie im Endeffekt auch immer paradoxer Sanktionsgewalt wurden<br />

seit den 1960er Jahren Begriffe von Kontrollmechanismen ausgebildet, in denen<br />

das „Subjekt“ eines identifizierbaren „<strong>Zensor</strong>s“ nicht mehr gegenwärtig ist, so bei<br />

Michel Foucault, dessen Begriff des „Diskurses“ diesen im Hinblick auf die in ihm<br />

enthaltenen Kontrollsysteme und Ordnungsschemata strukturell beschreibt, die ihn<br />

möglich machen. Das Unsagbare bestimmt sich nicht durch die Interventionen einer<br />

institutionellen Zensur, welche bestimmte Aussagen einem Verbot unterwirft, sondern<br />

durch die Operationen des Diskurses selbst, der in distinkter Form seinen Gegenstand<br />

konstituiert.18 Für Pierre Bourdieu ist es das „soziale Feld“, welches die<br />

möglichen Operationen innerhalb dieses Feldes konstituiert und welches, feldimmanent,<br />

über die Form des Sagbaren sowie Unsagbaren „entscheidet“, ohne dass den<br />

Akteuren die jeweiligen Selektionsleistungen (voll) bewusst wären:<br />

„Jeder Ausdruck stellt einen Kompromiß zwischen einem Ausdrucksinteresse<br />

und einer Zensur dar, die in der Struktur des Felds besteht, in dem dieser<br />

Ausdruck angeboten wird, und dieser Kompromiß ist das Produkt einer<br />

Euphemisierungsarbeit, die bis zum Schweigen gehen kann, dem Grenzfall<br />

des zensierten Diskurses. Mit dieser Euphemisierungsarbeit wird dann etwas<br />

produziert, was eine Kompromißbildung ist, eine Verbindung aus dem, was<br />

gesagt werden sollte oder wollte, und dem, was bei einer gegebenen, für ein<br />

bestimmtes Feld konstitutiven Struktur gesagt werden konnte. Mit anderen<br />

Worten, das in einem bestimmten Feld Sagbare ist das Ergebnis von etwas,<br />

was man Formgebung nennen könnte: Sprechen heißt Form geben.“19<br />

Auch die Erforschung der „formellen“ Zensur hat, teilweise in Bezug auf die genannten<br />

Ansätze, durch eine Differenzierung des begrifflichen Instrumentariums<br />

reagiert und versucht – wenn auch mit unterschiedlicher Perspektivierung – zensurielle<br />

Formen zu identifizieren, die als wirkungsvolle Praktiken neben der „formellen“<br />

Zensur bestehen. Ulla Otto hat der formellen Zensur eine informelle Zensur an<br />

die Seite gestellt und damit alle über die formelle Zensur hinausgehenden Praktiken<br />

gemeint, welche im Hinblick auf bestimmte Gegenstandsbereiche die Wirkung einer<br />

Kommunikationskontrolle ausüben: „gewöhnlich solche Zensurmaßnahmen, die<br />

nicht auf Grund legaler Mechanismen, sondern mit Hilfe psychologischen, ökono-<br />

18 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main 1979 (deutsche Übersetzung der<br />

Inauguralvorlesung am Collège de France, 2. Dezember 1970).<br />

19 Pierre Bourdieu: „Die Zensur“ (1974). In: Pierre Bourdieu: Soziologische Fragen. Frankfurt am<br />

Main 1993, S. 131f. Siehe dazu auch: Pierre Bourdieu: Was heißt sprechen? Die Ökonomie des sprachlichen<br />

Tausches. Übersetzt von Hella Beister. Hg. von Georg Kremnitz. Wien 1990.<br />

11

Einleitung<br />

mischen, politischen oder sonstigen sozialen Drucks erfolgen“,20 teilweise auch vorgenommen<br />

von Gruppen und Institutionen, die einen „unsichtbaren Terror auf die<br />

Meinungsbildung der Gesellschaft ausüben“21 – ein problematischer, aber zum Verständnis<br />

der kulturellen Dynamik der Zensur sinnvoll weiter zu operationalisierender<br />

Begriff. Dazu zählen auch symbolische „Kampfhandlungen“, wie etwa die 1772<br />

vorgenommene Verbrennung der Werke von Christoph Martin Wieland durch die<br />

„Göttinger Hainbündler“, die demonstrativ in Szene gesetzte Verbrennung der Werke<br />

des Antipoden des „großen“ Mentors, Friedrich Gottlieb Klopstock.22 Dazu zählt,<br />

wenn auch nicht so spektakulär, in erster Linie der „ästhetische“ Diskurs samt den in<br />

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstehenden vielfältigen Theaterperiodika.23<br />

Dieser ästhetische Diskurs war teilweise wirksamer und nachhaltiger als die<br />

formelle Zensur, welche wiederum von diesem Diskurs beeinflusst wurde. Dazu<br />

zählt das komplexe institutionelle Umfeld der Zensur, im Falle der Theatralzensur<br />

die Theater selbst, die auch Druck auf die formelle Zensur auszuüben versuchten,<br />

wie sie auch mit modifizierten Perspektivierungen selbst „Zensur“ ausübten, bis hin<br />

zum Publikum, dessen potentielle Erwartungen in theatrale wie theatralzensurielle<br />

Entscheidungen miteinflossen – der Theatralzensor war also ein „Knotenpunkt“ in<br />

einem vielfältig verwobenen Netz.<br />

Eine andere Differenzierung betrifft die Unterscheidung von „regulativer“ und<br />

„konstitutiver Zensur“, ein Ansatz, der auch von Foucault geprägt ist, eine Zensur,<br />

„die nicht vom Staat generiert“ wird.24 Simone Zurbuchen diskutiert diese Unterscheidung,<br />

bei welcher sie sich auf einen Ansatz von Sophia Rosenfeld25 bezieht, anhand<br />

der „Philosophes“ des 18. Jahrhunderts, die teilweise die traditionelle formelle<br />

Zensur ablehnten, aber die „Freiheit“ ihres Diskurses, der auch ein elitärer Diskurs<br />

war, unter bestimmte verbindliche konstitutive Prinzipien stellten, wie sie sich auch<br />

einer „Selbstzensur“ verschrieben, die von ihnen erkannten „Wahrheiten“ in wohldosierter<br />

Form zu kommunizieren. Laut Zurbuchen geht es hier um neue Normierungen<br />

der Öffentlichkeit, welche anstelle der staatlichen Zensur das Verhalten und<br />

20 Otto: Die literarische Zensur, S. 119.<br />

21 Ebenda, S. 120.<br />

22 Siehe dazu Hans-Edwin Friedrich: „,Volksverführer, Franzosennachäffer, Weisheitsgaukler‘ –<br />

Zensur als ästhetischer Akt. Wieland und der Göttinger Hain“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung,<br />

S. 189–202.<br />

23 Siehe dazu Peter Hesselmann: Gereinigtes Theater? Dramaturgie und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger<br />

Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts (1750–1800). Frankfurt am Main 2002.<br />

24 Simone Zurbuchen: „Aufklärung ,von oben herunter‘ oder ,von unten herauf‘? Die Berliner<br />

Preisfrage über den Volksbetrug (1780)“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung, S. 157–188, hier<br />

S. 166.<br />

25 Sophia Rosenfeld: „Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment“. In: Postmodernism<br />

and the Enlightenment. New Perspectives in Eighteenth Century French Intellectual History, hg.<br />

von Daniel Gordon. New York, London 2001, S. 117–145.<br />

12

Einleitung<br />

Denken regulieren sollten.26 Damit liegt ein Ansatz vor, der von Interesse ist, weil<br />

hier die Ersetzung von expliziten regulativen Mechanismen durch internalisierte<br />

Selektionsleistungen thematisiert wird, was in höchst ambivalenter Form seinen<br />

Niederschlag in der Zensurdiskussion des 18. Jahrhunderts findet – ein Ansatz auch,<br />

der aus systemtheoretischer Perspektive die Frage nach den „funktionalen Äquivalenten“<br />

regulativer Zensur ermöglicht.<br />

Eine weitere, in Anschluss an Foucault und Bourdieu vorgenommene Differenzierung<br />

trifft Judith Butler, indem sie zwischen expliziter und impliziter Zensur unterscheidet.<br />

Erstere entspricht der formellen Zensur oder ihr vergleichbaren Ausdrucksformen,<br />

Zweitere ist Bestandteil jedes Sprechaktes, im Unterschied zur ersten<br />

„vorgängig“ und konstitutiver Bestandteil desselben, somit auch Bestandteil der Bildung<br />

des „Subjekts“.<br />

„The latter [the implicite] censorship refers to implicit operations of power<br />

that rule out in unspoken ways what will remain unspeakable. In such cases,<br />

no explicit regulation is needed in which to articulate this constraint. The<br />

operation of implicit and powerful forms of censorship suggests that the<br />

power of the censor is not exhausted by explicit state policy or regulation.<br />

Such implicit forms of censorship may be, in fact, more efficacious than explicit<br />

forms in enforcing a limit on speakability.“27<br />

Ein weiterer den wissenschaftlichen Diskurs bereichender Ansatz versucht Homologien<br />

zwischen Kanon und Zensur herzustellen.28 Die Analogie wird vor allem in den<br />

wenn auch in unterschiedlicher Weise vorgenommenen Selektionen, Normierungen<br />

und Ausschließungen gesehen. Das Konzept des Kanons ist jedenfalls unter „zensu-<br />

26 Zurbuchen: „Aufklärung ,von oben herunter‘“, S. 167.<br />

27 Judith Butler: „Implicite Censorship and Discursive Agency“. In: Judith Butler: Exitable Speech.<br />

A Politics of the Performative. New York 1997, S. 130f. Im Hinblick auf die oben erwähnte Feststellung<br />

von Frederick Schauer, dass eine Ontologie der Zensur sich schwer ausmachen lasse, versucht<br />

Kenji Yoshino ein eklektisches Modell der Zensur zu entwickeln. Sie konstruiert eine Phänomenologie<br />

der Zensur anhand eines Diagramms, gebildet aus der Achse der „Zensuragenten“:<br />

den staatlichen Akteuren, den „privaten“ Akteuren (Institutionen, Organisationen) sowie dem<br />

subjektunabhängigen Begriff der Norm, und der Achse der mit Zensur verbundenen Sprechakte:<br />

die beiden ersten Kategorien sind der Sprechakttheorie von John Langshaw Austin entnommen,<br />

die dritte ist wiederum als Norm klassifiziert: Illocutionary, Perlocutionary, Norm. So gewinnt<br />

die Autorin neun Felder, an deren diametralen Enden das klassische Zensurmodell einerseits und<br />

das Foucaultsche Modell andererseits stehen. Es handelt sich hier um einen Versuch, differente<br />

Ontologien zu gewinnen (Kenji Yoshino: „The Eclectic Model of Censorship“. In: California Law<br />

Review 88 [October 2000], S. 1635–1655, hier S. 1654).<br />

28 Aleida Assmann und Jan Assmann: „Kanon und Zensur als kultursoziologische Kategorien“. In:<br />

Kanon und Zensur. Archäologie der literarischen Kommunikation II, hg. von Aleida Assmann und Jan<br />

Assmann. München 1987, S. 7–27.<br />

13

Einleitung<br />

riellen“ Gesichtspunkten auch für das Theater des 18. Jahrhunderts von Interesse,<br />

weil der Bezug auf einen Kanon im weitesten Sinne auch mitdefiniert, was auf der<br />

Bühne gesagt oder gezeigt werden konnte, und dies gerade im Hinblick auf Themen,<br />

welche sonst tendenziell einer Tabuisierung anheimgefallen wären.<br />

In einer programmatischen Schrift zur Erforschung der Theatralzensur nimmt<br />

Peter Höyng eine diesbezügliche Erweiterung des Begriffs der „formellen“ Zensur<br />

vor.29 Bezugnehmend auf die Schrift von Carl Glossy zur Wiener Theatralzensur im<br />

18. Jahrhundert30 ortet er das Prinzip der „Theatralzensur“ als spezifisches Konzept<br />

der „Aufklärung“ und führt damit im theatralen Bereich den Begriff der „subventionierenden<br />

Zensur“ ein:<br />

„Für die am Reformprojekt eines Nationaltheaters Beteiligten war die Zensur<br />

kein repressives sondern ein subventionierendes Mittel, und daher notwendig<br />

und auch selbstverständlich.“31<br />

Und zu solchen „subventionierenden“ personellen Faktoren zählen für ihn „u. a.<br />

Johann Christoph Gottsched, Joseph von Sonnenfels, und Franz [Karl] Hägelin“32.<br />

Nach Höyngs Ansicht verweist der Begriff der „subventionierenden Zensur“ auf den<br />

ursprünglichen Sinn des Begriffes:<br />

„[…] das Zensieren ist ein Vorgang des kritischen Vergleichens, Prüfens,<br />

Einschätzens, der ein Be- oder Verurteilen als sanktionierendes Handeln<br />

zum Resultat hat. Demnach ist der Begriff der Zensur seiner Qualität nach<br />

an den der Kritik gekoppelt. Das aber wiederum bedeutet, daß die Zensur<br />

wesentlich zu einem der zentralen Begriffe der Aufklärung gehört. Die subventionierende<br />

Zensur ist die Sanktionierung einer rational nachvollziehbaren<br />

Kritik“33.<br />

Damit löst sich allerdings der operative Modus der Theatralzensur in einem Nebelfeld<br />

auf, das „rational nachvollziehbare Kritik“ zum Medium der „Zensur“ macht,<br />

gebunden an den Begriff der „Sanktionierung“, der operativ gleichfalls unklar bleibt.<br />

In weiterer Folge meint Höyng damit den Diskurs um das literarisierte „Nationaltheater“.<br />

„Die subventionierende Zensur intendierte mit ihren kritischen Urteilen,<br />

29 Peter Höyng: „Die Geburt der Theaterzensur aus dem Geiste bürgerlicher Moral. Unwillkommene<br />

Thesen zur Theaterzensur im 18. Jahrhundert“. In: Zensur im Jahrhundert der Aufklärung,<br />

S. 99–122.<br />

30 Glossy: „Zur Geschichte der Wiener Theatercensur“.<br />

31 Höyng: „Die Geburt der Theaterzensur“, S. 103.<br />

32 Ebenda.<br />

33 Ebenda.<br />

14

Einleitung<br />

die vorhandenen Dramen zu bewerten oder aber die Aufführungen zu beurteilen,<br />

um auf diese Weise ihre Qualitäten zu verbessern.“34 Und weiter: „Die Zensur als<br />

ästhetisch legitimierendes Ausschlußverfahren verhalf dazu, ein literarisches,<br />

deutschsprachiges und stehendes Theater als ein nationales, d. h. kulturpolitisches<br />

Projekt für ein politisch entmündigtes Bürgertum zu reklamieren und zu forcieren.“35<br />

Zu den „Textsorten“ der „subventionierenden Zensur“ zählt der Autor allseits bekannte<br />

Schriften wie Gottscheds Critische Dichtkunst vor die Deutschen, Sonnenfels’<br />

Schriften zum Theater wie Lessings Hamburgische Dramaturgie, aber auch die vielfältigen<br />

kurzlebigen Theaterzeitschriften. Ihre „subventionierende Zensur“ machte<br />

Gottsched, Sonnenfels, Lessing und Goethe – so Höyng – zu „Geburtshelfern, um<br />

die Nation mit einem deutschsprachigen, literarisch und schauspielerisch wertvollen<br />

Theater zu beglücken“. Dieser beglückenden „subventionierenden Zensur“ stellt<br />

Höyng die „formell-geregelte oder repressiv intendierte Theaterzensur im Sinne eines<br />

Verbots“36 gegenüber, eine Zensur, für deren radikale Verschärfung sich der<br />

„subventionierende <strong>Zensor</strong>“ Sonnenfels sehr massiv eingesetzt hat.<br />

So bleibt in hohem Maße unbestimmt, ob die formell geregelte Zensur im unterstellten<br />

Paradigma der „repressiv intendierten Theaterzensur“ aktiv war, denn zu<br />

den Protagonisten der Theaterzensur, der formellen Zensur, zählten Sonnenfels und<br />

Hägelin, nach Höyngs Ansicht exemplarische Repräsentanten einer „subventionierenden<br />

Zensur“. Als analytische Hülse bezieht sich der Autor auf eine angebliche<br />

Differenz zwischen dieser „formell geregelten Zensur“ und einer „angewandten und<br />

ausgeübten Zensur“37, welche davon abgewichen wäre. Diese Differenz besteht allerdings<br />

allein in der Vorstellung des Autors, denn die Regelungen der Theatralzensur<br />

waren stets in einer solchen Abstraktheit abgefasst, dass sie die konkret zu erfassenden<br />

Schritte nicht vorgeben konnten.<br />

Um der Höyng’schen Diktion von „Geburt“ und „Beglückung“ zu entgehen, seien<br />

jene analytischen Kategorien genannt, die in weiterführender Form seiner programmatischen<br />

Schrift zugrunde liegen – dies vor allem auch mit Referenz auf „alte“<br />

Befunde, welche er allerdings nicht systematisch erörtert. <strong>Der</strong> Diskurs über das Theater,<br />

wie er seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts geführt wurde, gibt entscheidende<br />

Maßstäbe für das Denken über die Theatralzensur vor, und dieser Diskurs hatte praktische<br />

Macht, wenn auch, wie ich im Rahmen meiner Arbeit darlegen werde, in sehr<br />

unterschiedlicher Weise. Eine Erörterung der Theatralzensur kann ohne Berücksichtigung<br />

dieses „Diskurses“ nicht geleistet werden, wobei man Discourse nicht mit Histoire<br />

gleichsetzen sollte, was gerade in diesem Feld sehr verbreitet ist.<br />

34 Ebenda, S. 104.<br />

35 Ebenda.<br />

36 Ebenda, S. 113.<br />

37 Ebenda.<br />

15

Einleitung<br />

Gleichwohl ist die Semantik einer „repressiven“ und „subventionierenden“ Zensur<br />

eine naive Semantik des „Nehmens“ und „Gebens“. <strong>Der</strong> Diskurs um die Reform des<br />

deutschen Theaters enthält auch Elemente der Repression und Destruktion, besonders<br />

in den „subventionierenden“ Schriften eines Sonnenfels, wo Menschen jenseits<br />

des eigenen Lagers nur mehr als „Schweine im Unflathe“ charakterisiert werden. Die<br />

sogenannte „subventionierende Zensur“ ist auch eine Kultur, welche im Sinne ihrer<br />

Ziele Repression und Vernichtung zum Gegenstand hat; ausgestattet mit der Macht<br />

des Diskurses kann sie repressive Funktionen entwickeln, welche die traditionellen<br />

zensuriellen Praktiken in dieser Form nie zu entfalten imstande waren.<br />

Doch verbergen sich hinter diesen Begriffen auch zentrale Ebenen für eine Analyse<br />

der Zensur im 18. Jahrhundert. Denn bei den Kategorien „repressiv/subventionierend“<br />

geht es auch um neue Qualitäten von Zensur, zumindest von deren Imagination.<br />

Dem reinen „Verbot“, Indikator der „alten“ Zensur, wird ein „produktives“<br />

Element gegenübergestellt, welches als Anleitung und Beförderung kultureller Produktion<br />

imaginiert wird, ein Diskurs, welcher nicht mehr von „staatlichen“ Stellen<br />

geführt wird und wohl auch nicht mehr geführt werden kann, auch wenn in ambivalenter<br />

Form dem ideal konzipierten Staat – wie in Sonnenfels’ Kameralismus – die<br />

zentrale Lenkungsrolle zugesprochen wird und allein der Staat als Garant für das<br />

Modell des Theaters als Sittenschule erscheint, welcher die rein subjektiven Interessen<br />

und Energien von Zuschauern, Theaterunternehmern und Schauspielern im Sinne<br />

des neuen Paradigmas fokussieren könnte.<br />

Diese komplexe Konstellation führt mich dazu, den Begriff der „Theatralzensur“<br />

in dem eingeschränkten Sinne der sich institutionalisierenden Zensur zu verwenden,<br />

um eine klare Positionierung im sozialen Raum vornehmen und sinnvolle<br />

„Subjekt“-Aussagen im Hinblick auf ein komplexes soziales und kulturelles Umfeld<br />

treffen zu können. Das heißt aber im Sinne des bislang Explizierten notwendigerweise<br />

auch, wahrzunehmen, dass es neben der „Theatralzensur“ viele andere zensurrelevante<br />

Instanzen gab, ja mehr noch, dass der Theatralzensor selbst einer vielfachen<br />

und oft diffusen Zensur unterlag. Im Begriff der Höyng’schen Theatralzensur ist –<br />

um es auf den Punkt zu bringen – das Verbot von Schillers Die Räuber wie von<br />

Schillers Schriften zum Theater oder eine etwaige Apologetik des genannten Schauspiels<br />

in ein- und denselben Begriff der „Theatralzensur“ gefasst. Hier liegt eine vielleicht<br />

produktive Paradoxie, aber letztlich ein Begriffs-Amalgam vor, das kaum<br />

mehr Aussagen über „die“ Theatralzensur zulässt, denn zwischen der sogenannten<br />

„subventionierenden Zensur“ (letztlich Operationen, die sich als ein Teilbereich einer<br />

informellen Zensur verstehen lassen) und der formellen Zensur ergaben sich im<br />

Verlaufe des 18. Jahrhunderts sehr unterschiedliche Berührungspunkte, teils Synergien,<br />

teils gegenläufige Wirkungen.<br />

Theatralzensur ist eine der komplexesten Zensurarten, jedenfalls so „geschichtet“,<br />

dass sie Staatsrat Hatzfeld, so eine Anekdote aus der Anfangszeit der Allein-<br />

16

Einleitung<br />

regierung Josephs II., selbst für 10.000 Gulden nicht hätte ausüben wollen, für die<br />

damalige Zeit fast das dreifache Gehalt des Präses der Zensurkommission. Sie baut in<br />

einem hohen Maße auf einem „impliziten Wissen“ auf Basis minimal strukturierender,<br />

stets auslegungsbedürftiger und immer wieder neu auszulegender Prämissen<br />

auf, dabei auf Diskurse wie Praktiken unterschiedlichster Art Bezug nehmend: Bezug<br />

zur „Konversation“ und den dort vorfindlichen Sprachformierungen, Bezug<br />

zum ästhetischen Diskurs, Bezug zu Formen der Kanonbildung, zur neuen Entwicklung<br />

des Theaters, zum Diskurs der innen- wie außenpolitischen Entwicklungen,<br />

zur Transformation der kulturellen Codes etc. <strong>Der</strong> Theaterzensor bewegte sich, um<br />

ein Wort von vorhin aufzugreifen, gleichzeitig in vielen Ontologien der Zensur.<br />

Die Arbeit gliedert sich in vier Teile.<br />

ZUR GLIEDERUNG DER STUDIE<br />

Die Formierung der Theatralzensur<br />

<strong>Der</strong> erste Teil befasst sich mit der Formierung der Theatralzensur zu Beginn der<br />

1770er Jahre als Ergebnis eines langdauernden und komplexen Prozesses, in welchen<br />

vielfältige soziale Akteure verwoben waren. Die Formierung erfolgte im Kontext<br />

eines Diskurses um die Reform der deutschen Bühne, welcher die Einführung einer<br />

stringenten Theatralzensur als wirkungsvolles Steuerungsmedium ansah, als Garant,<br />

unerwünschte Entwicklungen zu unterbinden und wünschenswerte Entwicklungen<br />

zu befördern, reformerische Ansätze, die auch stets im Bewusstsein einer qualifizierten<br />

Minderheit formuliert wurden. Damit entstanden strategische Planungen, welche<br />

sozialen Mechanismen in Gang gesetzt werden müssten, um dem gewünschten<br />

Modell im Sinne einer kulturellen Diffusion zum Durchbruch zu verhelfen. In Anknüpfung<br />

wie Weiterentwicklung früherer kameralistischer Schriften wird das<br />

Thea ter in Sonnenfels’ Polizeywissenschaft vornehmlich als eine Schule der Sitten und<br />

des Geschmacks verstanden und Theaterzensur als eine „produktive“ Form konzipiert,<br />

im Unterschied zur „defensiven“ Rolle der Bücherzensur. Die prätendierte<br />

Rolle des Theaters wird in dieser Arbeit im Kontext der kameralistisch entworfenen<br />

staatlichen Steuerungsoptionen diskutiert und dabei der Frage nachgegangen, welche<br />

normpoetischen Konsequenzen der kameralistische Diskurs mit sich brachte.<br />

Als „Gegenpol“ zur systematisch kameralistischen Abhandlung wird Sonnenfels’<br />

Rolle als anonymer Wochenschriftsteller diskutiert, welche es ihm ermöglichte, unterschiedliche<br />

Identitäten anzunehmen und damit seine Wirkung zu potenzieren,<br />

und zwar anhand der verschachtelten, auf Publikumswirkung abzielenden Inszenierung<br />

des Diskurses um die Reform des deutschen Theaters in der Wochenschrift <strong>Der</strong><br />

Mann ohne Vorurtheil. Dies eröffnet neue Perspektiven hinsichtlich der Logik des<br />

17

Einleitung<br />

Diskurses, vor allem auch im Hinblick auf die Bedrohungsbilder, die wirkungsvoll<br />

in Szene gesetzt werden sollten.<br />

<strong>Der</strong> nach einer kurzen Reformphase des deutschen Theaters erneut und verschärft<br />

aufbrechende Kampf gegen das extemporierte Theater, die „symbolische<br />

Kampfkarte“ des Diskurses, hatte ein politisches Dekret zur Folge, welches die Einführung<br />

einer eigenständigen Theatralzensur vorsah und Sonnenfels mit der Position<br />

eines Theatralzensors versah. Ziel war eine Theatralzensur als Bündelung bisher<br />

multipel wahrgenommener Aktivitäten: neben der Begutachtung von nunmehr obligatorisch<br />

einzureichenden Schauspieltexten war auch eine Beobachtung der Bühne<br />

vorgesehen. Die zensorische Kompetenz erweiterte sich auch auf bestimmte Fragen<br />

des „Geschmacks“. Die neue Regelung umfasste somit das definitive Verbot des extemporierten<br />

Theaters, allerdings beschränkt auf die Residenzstadt Wien – der von<br />

Sonnenfels eingebrachte Vorschlag eines landesweiten Verbots des Extemporierens<br />

wurde hingegen zurückgewiesen. In Auseinandersetzung mit den Legenden, welche<br />

in diesem Zensur-Dekret die Erfüllung der Sonnenfels’schen Programmatik feiern,<br />

wird der Frage nachgegangen, in welcher Weise dieser „politische Entscheid“, Ergebnis<br />

komplexer kultureller und sozialer Interaktionen sowie Verknüpfung diverser<br />

Diskursebenen, einen spezifischen Kompromiss darstellt, welcher durch den Diskurs<br />

erzeugt wurde, aber dennoch auch „jenseits“ der zentralen Diskurslinien angesiedelt<br />

war.<br />

Daran knüpft auch das abschließende Kapitel des ersten Teils an, in dem es um<br />

die rasche Abberufung von Sonnenfels als Theatralzensor und die Installierung von<br />

Franz Karl Hägelin als sein Nachfolger geht, eine, wie ich darzulegen versuche,<br />

strukturell logische Folge, die sich aus der vorgängigen Diskursdynamik und den<br />

dadurch entstandenen persönlichen, sozialen, kulturellen und politischen Reibungsflächen<br />

ergab.<br />

Instruktionen. Zur paradoxalen Logik von Theatralzensur<br />

<strong>Der</strong> zweite Teil der Arbeit trägt den Titel: „Instructionen. Zur paradoxalen Logik<br />

theatraler Zensur“. Methodisch bedingt wird hier ein Zeitsprung vorgenommen,<br />

und zwar zu Hägelins Mitte der 1790er Jahre verfasster Schrift, welche sich mit dem<br />

Thema von detaillierten theatralzensuriellen Instruktionen befasst, welche in vergleichbarer<br />

Form bislang nicht vorlagen. Diese Schrift ist in gewisser Hinsicht auch<br />

Resümee von Hägelins bisheriger Tätigkeit als Theatralzensor, wenn auch in besonderer<br />

Form den „jetzigen Zeitumständen“, der Zeit der Französischen Revolution,<br />

verpflichtet. Es handelt sich um eine Schrift, welche bereits Carl Glossy, als eine Art<br />

Anhang, seiner Arbeit über die Wiener Theatralzensur hinzugefügt hat, allerdings<br />

in einer Variante, welche viele Ausführungen dieser Schrift eliminierte. Durch das<br />

Auffinden bislang unbekannter Abschriften kann nunmehr die vollständige Schrift<br />

studiert werden, eine Schrift, welche in der von Glossy überlieferten Variante auch<br />

18

Einleitung<br />

das Bild der theresianischen wie josephinischen Zensur, teilweise sehr unkritisch und<br />

irreführend, geprägt hat. Damit erklärt sich der erwähnte Zeitsprung, der unumgänglich<br />

ist.<br />

Es wurde bislang angenommen, dass Hägelins Gutachten im Jahre 1795 verfasst<br />

worden sei und dass es ungarischen Theatralzensoren zur Direktive gedient hätte,<br />

darüberhinaus, dass es eine allseits rezipierte Schrift gewesen sei, welche sich bis Mitte<br />

des 19. Jahrhunderts im Umlauf befunden hätte. Ich werde in meiner Arbeit diese<br />

Befunde revidieren. Aufgrund von verstreuten Abschriften der Wienbibliothek konnte<br />

ich den Anlass dieser Schrift rekonstruieren; dieser Anlass lag bereits im Jahr 1793<br />

und hatte zur Folge, dass „detaillierte Instruktionen“ eingeholt wurden, um solche<br />

im Sinne einer zensuriellen „Einförmigkeit“ nach Ungarn weiterzuleiten. Doch<br />

Hägelin hielt das Vorhaben einer „detaillierten Instruktion“ für unmöglich und<br />

kontraproduktiv. So entstand eine Schrift, die der <strong>Zensor</strong>, versehen mit Akten der<br />

Verweigerung, mit großer Verspätung einreichte. Hägelin hatte diese Schrift nicht<br />

verfassen wollen und war der Ansicht, dass es eigentlich unmöglich sei, sie zu schreiben.<br />

Diese aufgedrungene „Selbstentblößung“ des <strong>Zensor</strong>s ist eines der bedeutendsten<br />

Dokumente zur Theatralzensur des 18. Jahrhunderts, welches – bislang noch<br />

nicht systematisch analysiert – die spezifische Paradoxie theatraler Zensur offenlegt.<br />

Das zweite Kapitel des zweiten Teils „Im Spiegel der Zensur“ kehrt zurück zur<br />

späten theresianischen Zeit, zu einer anderen „Zensur“ und zu Personen, mit denen<br />

Hägelin beruflich vielfach zu tun hatte – zum Gremium der Begutachter des Burgtheaters,<br />

das 1776 zur Nationalbühne erhoben wurde, lang erhofftes Ziel eines historischen<br />

Kulturprojekts. Mittlerweile waren die Schauspieler zu Garanten des „gereinigten“<br />

Geschmacks und des „regelmäßigen“ Schauspiels geworden. Analysiert wird<br />

die Begutachtungspraxis von Dramentexten, welche 1779 von überall her eingereicht<br />

wurden: mehr als 250 Stücke, wovon letztlich zwei ausgewählt wurden. Es war also<br />

bereits ein sehr selektives Angebot, das das Theater dem <strong>Zensor</strong> vorlegte. Damit<br />

liegt eine wertvolle Quelle zur Rezeption des Verhaltens der Theatralzensur vor, da<br />

die Schauspieler, die dramatischen Censoren, bei ihrer Gesamtbeurteilung auch<br />

„zensurielle“ Gesichtspunkte einbrachten. Diese Dokumente geben Aufschluss über<br />

die Vielfalt von Erwartungen im Hinblick auf das „Aufführbare“ zur damaligen<br />

Zeit, nicht nur vonseiten der Schauspieler, sondern auch vonseiten der Schriftsteller.<br />

Sie lassen auch erkennen, wie Zensurgesichtspunkte im Kontext einer dramatischen<br />

„Zensur“ verwendet wurden, teilweise eingesetzt aus strategischen Gründen. Sie<br />

zeigen gleichermaßen Nähe wie Distanz zur Theatralzensur.<br />

Kultureller Stau gegen Ende der theresianischen Zeit<br />

<strong>Der</strong> dritte Teil der Arbeit widmet sich den „Perturbationen“ der Zensur gegen Ende<br />

der theresianischen Zeit, dem in aller Eile die Zensurreform Josephs II. folgte, Turbulenzen,<br />

die sich auch in vielfältigen Akten des Widerstands manifestierten, Turbu-<br />

19

Einleitung<br />

lenzen, von denen auch der Theatralzensor nicht unbehelligt blieb. Das erste Kapitel<br />

befasst sich mit den neuen verbotenen Theaterstücken in den letzten vier Jahren der<br />

theresianischen Zeit. Eine diesbezügliche Auswertung des Catalogus librorum prohibitorum<br />

lässt spezifische Entwicklungstendenzen erkennen. Nicht die „derbe“ Komödie,<br />

sondern das deutsche Trauerspiel, vor allem auch die bürgerliche Tragödie, löst<br />

Zensurreaktionen aus, welche zum Verbot des Druckes führen, davon betroffen auch<br />