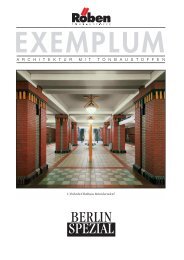

971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH

971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH

971719 Exemplum 7 - Röben Tonbaustoffe GmbH

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Nr. 7<br />

EXEMPLUM<br />

A R C H I T E K T U R M I T T O N B A U S T O F F E N<br />

Haagse Hogeschool, Den Haag, Niederlande

Liebe Leserin, lieber Leser,<br />

das Denkbare Realität werden lassen – das ist die<br />

Aufgabe, die wir uns bei <strong>Röben</strong> täglich neu stellen.<br />

Mit Produkten, die nicht nur höchsten qualitativen<br />

Anforderungen entsprechen, sondern auch der<br />

Kreativität der Planenden möglichst viel Raum<br />

lassen.<br />

Dort, wo der Phantasie technische Grenzen gesetzt<br />

sind, versuchen die Ingenieure unseres Planungs-<br />

Service gemeinsam mit den Keramikern und<br />

Technikern aus den 12 <strong>Röben</strong>-Werken Ihren Vorstellungen<br />

Gestalt zu geben.<br />

So entstehen oft Lösungen als Fertig- und Sonderbauteile,<br />

die auf der Baustelle konventionell nicht<br />

herzustellen wären.<br />

Obwohl wir über 1.500 Produkte in unserem Sortiment<br />

führen, haben wir für Ihre Sonderwünsche<br />

immer ein offenes Ohr. Spezielle Formteile, Glanzpunkte<br />

bei der Fassadengestaltung werden dann<br />

auch schon ’mal von Hand gefertigt, ausgefallene<br />

Farben und Oberflächen extra produziert.<br />

Einige Beispiele dieser Arbeit zeigt unser neuestes<br />

‘<strong>Exemplum</strong>’ mit einer Auswahl repräsentativer<br />

Objekte, die mit unserem Material im In- und<br />

Ausland entstanden sind.<br />

Aus der Vielzahl der unterschiedlichsten Objekte<br />

versuchen wir immer, für Sie eine interessante<br />

und anregende Mischung zusammenzustellen. Wir<br />

hoffen, dies ist uns gelungen und wir freuen uns<br />

auf Ihre Anregungen.<br />

(Wilhelm-Renke <strong>Röben</strong>)<br />

2<br />

Polizeiwache Wolfheze.<br />

Architekten:<br />

Steigenga Smit Architekten,<br />

Amsterdam.<br />

Mitarbeiter:<br />

Madeleine Steigenga, Martin Kuitert<br />

Seite 4<br />

Jahrtausendbrücke in Brandenburg.<br />

Architekten:<br />

Strecker & Partner,<br />

Berlin<br />

Seite 12<br />

Kepler-Gymnasium Freiburg.<br />

Architekt:<br />

Ernst Spycher<br />

Dipl.-Architekt HBK/SIA<br />

Basel,<br />

Seite 6<br />

EX<br />

PL<br />

Casa Alle Orsoline,<br />

Mendrisio, Tessin.<br />

Architekt:<br />

Ivano Gianola<br />

Architetto FAS,<br />

Mendrisio<br />

Seite 16

Grammophon-Büropark,<br />

Hannover.<br />

Architekten:<br />

Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />

<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />

Mitarbeiter:<br />

Jan Grabau, Werner Klautke<br />

Seite 8<br />

EM<br />

UM<br />

Rundbau Freundallee,<br />

Hannover.<br />

Architekten:<br />

Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />

<strong>GmbH</strong>.<br />

Mitarbeiter:<br />

Jan Grabau, Edeltraut Zielasko<br />

Seite 18<br />

Kirchsteigfeld, Potsdam.<br />

Architekten:<br />

Rob Krier/Christoph Kohl,<br />

Berlin<br />

Seite 20<br />

3<br />

Inhalt<br />

Haagse Hogeschool, Den Haag.<br />

Architekten:<br />

Atelier PRO<br />

Leon Thier/Hans van Beek,<br />

Den Haag<br />

Seite 10<br />

Fotostudio Ilona Voss,<br />

Datteln.<br />

Architekten:<br />

Dipl.-Ing. Günther Stegemann<br />

Ulrich Stegemann jun., Datteln<br />

Seite 22

Eine „runde Sache“<br />

in Hannover.<br />

Architekten:<br />

Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />

<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />

Mitarbeiter:<br />

Jan Grabau, Edeltraut Zielasko<br />

Große moderne Bürokomplexe<br />

wirken in ihrer rein funktionellen<br />

Ausrichtung oft langweilig und fade.<br />

Im hannoverschen Stadtteil Bult<br />

aber - nur rund 100 m entfernt von<br />

der Eilenriede, der grünen Lunge<br />

der City - sticht ein rundes Gebäude<br />

aus der „Masse“ heraus.<br />

Baukörper unterschiedlicher Höhe,<br />

Bauart und Nutzung prägen den<br />

Gebäudekomplex Freundallee 17 - 23.<br />

Im wahrsten Sinne des Wortes im<br />

Mittelpunkt steht das Gebäude Nr. 21.<br />

Früher stand an dieser Stelle ein<br />

eingeschossiger Bau. Heute zieht ein<br />

fast futuristisch anmutender Neubau<br />

mit 25 m Durchmesser und vier<br />

Geschossen in der Höhe alle Blicke<br />

auf sich. Seine Form ist kreisrund,<br />

und mit diesem außergewöhnlichen<br />

Grundriß konnte das Hannoveraner<br />

Architekturbüro Bahlo, Köhnke, Stosberg<br />

und Partner zwei Ziele gleichzeitig<br />

erreichen. Zum einen sollte die<br />

Anlage durch eine Kombination von<br />

Umbau und Erweiterung eine in sich<br />

geschlossenere Form erhalten. Auf<br />

der anderen Seite sollte aber auch<br />

durch den Neubau eine Eigenständigkeit<br />

erreicht werden, die einen<br />

gewissen Abschluß zu den Nachbarbauten<br />

bildet. Beide Aufgaben, die<br />

sich den Architekten stellten, wurden<br />

mit dem neuen Rundbau zur vollen<br />

Zufriedenheit des Bauherrn gelöst.<br />

„Der Rundbau schließt direkt an den<br />

Gebäudeteil Freundalle Nr. 23 an: Für<br />

den Nutzer war deshalb eine niveaugleiche<br />

Anbindung in allen Geschossen<br />

zwingende Voraussetzung. Eingang<br />

und Treppenhaus befinden sich<br />

günstig an der Nahtstelle der beiden<br />

Gebäudeteile und lassen so auch eine<br />

Vermietung in kleinen Einheiten zu.<br />

18

19<br />

Die innenliegenden galerieartigen<br />

Flure des Rundbaus werden durch ein<br />

kreisförmiges Atrium im Zentrum<br />

belichtet und können so als zusätzliche<br />

Arbeits- und Besprechungszone<br />

genutzt werden,“ erläutert Architekt<br />

Jan Grabau Konzept und Aufbau.<br />

Die Bedeutung von Licht und Helligkeit<br />

zeigt sich auch im Äußeren des<br />

kreisrunden Gebäudes. Bewußt wurde<br />

für das Verblendmauerwerk der <strong>Röben</strong><br />

Keramik-Klinker creme-weiß „brilliant“<br />

glatt gewählt. Sein Farbton läßt die<br />

kompakte Architektur des Rundbaus<br />

leicht wirken und strahlt eine freundliche<br />

und einladende Atmosphäre aus.<br />

Zudem paßt sich die Klinker-Fassade<br />

den vorhandenen Farben und Materialien<br />

der Nachbarschaft an. Auch mit<br />

der Metallkonstruktion des leicht<br />

zurückgesetzten vierten Geschosses<br />

wird ein Motiv der Nachbarbebauung<br />

aufgenommen. Der Gegensatz in Form<br />

und Design wird so gemildert, und<br />

der Neubau paßt sich harmonisch in<br />

die bestehende Baustruktur ein.<br />

Die 24.000 Keramik-Klinker wurden<br />

von <strong>Röben</strong> zur Hälfte mit einer<br />

mittigen Kerbung als Scheinfuge<br />

geliefert. Damit war es möglich, den<br />

gewünschten Kreuzverband schnell<br />

und rationell herzustellen. Da der<br />

ganze Stein mit der Scheinfuge nicht<br />

von zwei halben Steinen zu unterscheiden<br />

ist, entfiel das zeitintensive<br />

Mauern der Köpfe, die die Struktur des<br />

Kreuzverbandes prägen.<br />

Eine wirklich „runde Sache“ also,<br />

die mit <strong>Röben</strong> Keramik-Klinkern in<br />

Niedersachsens Landeshauptstadt entstanden<br />

ist.

Kirchsteigfeld -<br />

ein Stadtteil zum Wohlfühlen<br />

Architekten:<br />

Rob Krier/Christoph Kohl<br />

Berlin<br />

„Wir wollten keine Siedlung schaffen,<br />

keine Schlafstadt, keine Wohnanlage,<br />

kein Massenquartier, sondern eine<br />

Ortschaft, die ihren Bewohnern und<br />

nachwachsenden Generationen das<br />

Bewußtsein des ‘Zu-Hause’-Seins<br />

wieder vermitteln kann.“ So charakterisiert<br />

der international anerkannte<br />

Architekt und Städtebauer Rob Krier<br />

seine Vision eines städtebaulichen<br />

Konzeptes, das als Modellbauvorhaben<br />

des Bundes gilt.<br />

Zwanzig Architekturbüros aus<br />

Deutschland, Italien und den USA<br />

haben unter der Leitung von Rob Krier<br />

und Christoph Kohl (Wien/Berlin) in<br />

einem Planungszeitraum von fünf<br />

Jahren diese Vision Wirklichkeit werden<br />

lassen. Entstanden ist mit dem<br />

Stadtteil Kirchsteigfeld in Potsdam das<br />

größte Wohnungsbau vorhaben in<br />

den neuen Bundesländern und - vor<br />

allem - ein bunter, lebensfroher Stadtteil<br />

zum Wohlfühlen.<br />

Kirchsteigfeld liegt im Südosten<br />

von Potsdam auf einer Fläche von<br />

875.000 m 2, die bis vor wenigen<br />

Jahren noch als Ackerland genutzt<br />

wurden. Heute wohnen dort 7.500<br />

Menschen. Neben 248.000 m 2 Wohnfläche<br />

werden rund 150.000 m 2<br />

Gewerbefläche und 33.700 m 2 öffentliche<br />

Grünflächen geschaffen.<br />

Leitmotiv für die Planung des Stadtteils<br />

war, daß dieser beispielhaft für<br />

die künftige städtebauliche Entwicklung<br />

Potsdams sein sollte. In Kombination<br />

mit einer Dienstleistungszone<br />

ist ein multifunktionales Siedlungsgebiet<br />

entstanden, das alle Einzelfunktionen<br />

städtebaulichen Lebens und<br />

eine ausgereifte soziale Infrastruktur<br />

aufweist.<br />

Stark prägende Elemente in Kirchsteigfeld<br />

sind die individuelle<br />

Architektur und das ansprechende<br />

Farbkonzept. Die Farbgebung ist auf<br />

die Verdeutlichung unterschiedlicher<br />

Stadträume ausgerichtet. Sinnvolle<br />

farbliche Zusammenfassungen von<br />

städteräumlichen Zonen (z.B. zentraler<br />

Stadtraum, Dienstleistungszone) durch<br />

sechs Farbfamilien - rötliche, gelbliche,<br />

weißliche, weiße, graue und blaue<br />

Farbfamilie - machen die Hauptstruktur<br />

des neuen Stadtteils verständlich<br />

und wirken wie ein visuell erfahrbarer<br />

Stadtplan.<br />

Wohl integriert in dieses Farbkonzept<br />

sind die beiden Baukomplexe, die<br />

mit <strong>Röben</strong> Keramikklinker-Riemchen<br />

gestaltet wurden. „Sowohl das<br />

‘Torhaus’ am Eingangsbereich von<br />

Kirchsteigfeld als auch der ‘Palazzo’<br />

am zentralen Markt- und Kirchplatz<br />

sind stark frequentierte Wohn- und<br />

Geschäftshäuser. Im Gegensatz zur<br />

Mehrheit der von uns geplanten<br />

20<br />

Häuser mit Putzfassade, haben wir<br />

uns bei diesen beiden Objekten in<br />

der Sockelzone für den Baustoff Ton<br />

entschieden,“ erläutert Architekt<br />

Christoph Kohl. „Putzfassaden sind zu<br />

empfindlich und verletzbar, Fassaden<br />

aus Tonziegeln dagegen widerstandsfähig<br />

gegenüber mechanischen Einflüssen<br />

durch den regen Publikumsverkehr.<br />

Für Riemchen sprach der<br />

Preisvorteil. Bedingung war für mich<br />

aber, daß man nicht auf den ersten<br />

Blick sieht, daß es sich „nur“ um eine<br />

geklebte Riemchen-Verkleidung handelt.<br />

Deshalb kamen allein Winkel-<br />

Riemchen in Frage, mit denen die<br />

optisch störenden „Kompromiß-Fugen“<br />

an den Wandecken vermieden werden.<br />

Und auf der Suche nach Herstellern<br />

bin ich nur bei <strong>Röben</strong> fündig geworden,“<br />

so Christoph Kohl.<br />

Das „Torhaus“ bildet den Eingangsbereich<br />

des neuen Stadtteils. Durch das<br />

Portal in der Mitte des Gebäudes<br />

gelangen Fußgänger und Radfahrer in<br />

das Zentrum. Um einen einladenden<br />

und eleganten Eindruck zu erzielen,<br />

wählte Kohl für die 315 m 2 Fläche des<br />

Sockels die <strong>Röben</strong> Keramikklinker-<br />

Riemchen schwarz-nuanciert glatt im<br />

DF-Format.<br />

Als Auflockerung wirken Zierstreifen<br />

aus nachtblau glasierten Keramikklinker-Riemchen,<br />

ebenfalls im<br />

DF-Format. Der „Palazzo“ liegt dagegen<br />

im Zentrum von Kirchsteigfeld am<br />

Marktplatz. Das übergeordnete Farbkonzept<br />

sieht für die Bauten direkt<br />

am Platz weiße Töne vor. Die Häuser,<br />

die wie der „Palazzo“ den Rahmen für<br />

den Platz bilden, sind in Rottönen<br />

gehalten. Die <strong>Röben</strong> Klinker-Riemchen<br />

im Farbton Westerwald-rot glatt bilden<br />

hier die Hauptkomponente für den<br />

Sockel. Farbliche Akzente setzen die<br />

glatten Keramikklinker-Riemchen in<br />

schwarz-nuanciert und perlweiß, die<br />

- analog zum „Torhaus“ - in Streifen<br />

um den Sockel laufen.

Italienisches Ambiente<br />

im Ruhrpott<br />

Architekten:<br />

Architekturbüro<br />

Dipl.-Ing. Günther Stegemann<br />

Ulrich Stegemann jun., Datteln<br />

In Datteln nahe Recklinghausen steht<br />

seit April dieses Jahres ein Haus, das<br />

so gar nicht der ortsüblichen Bebauung<br />

entspricht, sondern von seiner<br />

Bauart her eher an eine kleine Villa<br />

im italienischen Stil erinnert. Und wer<br />

die gewundene Außentreppe hinaufsteigt<br />

und die Tür zum Fotostudio<br />

von Ilona Voss öffnet, der fühlt sich<br />

durch die Wirkung von Licht und<br />

Farben wie in die Toscana versetzt.<br />

Das, was den Blick sofort auf sich<br />

zieht, ist ist ein kleines „Kunstwerk“ -<br />

allerdings nicht ein fotografisches,<br />

sondern ein gemauertes. Die Innenwände<br />

des Fotostudios sind aus<br />

Poroton. An sich nichts Ungewöhnliches.<br />

Normalerweise jedoch „verstecken“<br />

Poroton-Innenwände sich<br />

unter Putz und Tapeten, Hier aber<br />

zeigen sich die Poroton-Steine von<br />

<strong>Röben</strong> ganz unverdeckt. Spricht man<br />

im Zusammenhang mit Poroton sonst<br />

von Eigenschaften wie Energieersparnis<br />

und guter Wärmedämmung, so<br />

steht in Datteln eine bisher unbekannte<br />

und ungenutzte Komponente<br />

im Vordergrund - die kreative,<br />

gestalterische Dimension dieses<br />

<strong>Tonbaustoffe</strong>s.<br />

Die Idee, im rund 120 m 2 großen<br />

Fotostudio Poroton als Sichtmauerwerk<br />

zu gestalten, stammt von Bauunternehmer<br />

Johannes Rehr aus<br />

Recklinghausen. „Das war ein ganz<br />

spontaner Einfall. Ich habe mir<br />

gedacht, aus diesem ‘einfachen’<br />

Hintermauerstein läßt sich etwas<br />

Tolles machen,“ meint Rehr. Rund<br />

80 Stunden Arbeit hat er in die<br />

Poroton-Wände investiert. Stein für<br />

Stein wurde sauber und exakt aufeinandergesetzt.<br />

„Mit einem Holzspachtel<br />

und einem kleinen Besen habe ich<br />

den vollfugig gemauerten Wänden<br />

den letzten Schliff gegeben. Durch<br />

den Fugenglattstrich bleibt die Struktur<br />

optimal bewahrt,“ erläutert der Bauunternehmer<br />

seine Vorgehensweise.<br />

22<br />

„Der Poroton von <strong>Röben</strong> ist der beste<br />

Stein für das Hintermauerwerk, der<br />

mir in mehr als 30 Jahren begegnet<br />

ist. Er ist sehr gut zu verarbeiten, da<br />

er absolut maßhaltig ist. Und in Farbe,<br />

Form und Gleichmäßigkeit übertrifft<br />

er alle anderen,“ so Johannes Rehr.<br />

Ein knapp achteinhalb Meter langer<br />

Segmentbogen duchläuft das Fotoatelier.<br />

Ein weiterer Akzent wird durch<br />

den Erker im Eingangsbereich gesetzt,<br />

der mit 45 Grad Winkeln gemauert<br />

ist. Anstatt eines Putzes kam auf<br />

die Poroton-Wände nur eine Silikon-<br />

Schicht, die sogenannte „Sto Prim<br />

Micro“-Versiegelung. Dadurch bleibt<br />

die ursprüngliche Struktur des Steines<br />

erhalten, und der sandige, naturfarbene<br />

Ton wird zusätzlich hervorgehoben.<br />

„Die warme italienische Atmosphäre<br />

begeistert unsere Kunden. Die Poroton-<br />

Wände sind eine richtige Attraktion.<br />

Um die Wirkung optimal zu nutzen,<br />

arbeiten wir mit offenen Regalen.<br />

So bildet das Poroton einen idealen,<br />

ruhigen Hintergrund für die Präsentation<br />

unserer Fotografien,“ erzählt<br />

die Fotografin Ilona Voss. „Das war<br />

eine pfiffige, kreative Idee, die genau<br />

zu uns paßt.“

„Casa Alle Orsoline“ -<br />

Stilsichere Architektur im Tessiner Ambiente<br />

Architekt:<br />

Ivano Gianola<br />

Architetto FAS<br />

Mendrisio/Schweiz<br />

Wer kennt sie nicht, die weltberühmte<br />

Gotthard-Route, die durch die Schweiz<br />

in Richtung Italien führt. Kurz vor<br />

Chiasso, an der Schweizer Grenze,<br />

liegt Mendrisio. Ein typischer kleiner<br />

Tessiner Ort, an dem eine Verschnaufpause<br />

auf dem Weg an die italienische<br />

Küste oder ins Landesinnere durchaus<br />

lohnt. Auf einem Spaziergang durch<br />

die von Palmen und anderen südländischen<br />

Gewächsen gesäumten Straßen<br />

und Gassen kann man eine wunderschön<br />

erhaltene Altstadt bewundern.<br />

Aber auch der modernen Architektur<br />

steht man in Mendrisio sehr aufgeschlossen<br />

gegenüber. Seit gut zehn<br />

Jahren steht dort an zentraler Stelle<br />

auf einem historischen Platz ein<br />

imposanter und zugleich doch eleganter<br />

Bau - das Haus des Architekten<br />

Ivano Gianola. Vor zwei Jahren wurde<br />

der ursprüngliche Komplex erweitert<br />

und umfaßt heute Wohnung und<br />

Atelier des Architekten sowie weitere<br />

Wohneinheiten.<br />

Dem Architekten ist es hier gelungen,<br />

einen harmonischen Ausgleich<br />

zwischen Schönheit und Funktionalität<br />

zu finden. Dazu tragen nicht zuletzt<br />

die ausgewogene Geometrie und die<br />

Farbwahl der Fassade bei. Hohe rechteckige<br />

Fenster strecken das kompakte<br />

Gebäude optisch und unterbrechen in<br />

symmetrischer Anordnung die großen<br />

Fassadenflächen. Verbindendes Element<br />

zwischen den älteren und neuen<br />

Bereichen ist das stilvolle und edle<br />

Sichtmauerwerk aus glatten perlweißen<br />

<strong>Röben</strong> Keramik-Klinkern im DF-Format.<br />

Auflockernde und gleichzeitig gliedernde<br />

Akzente setzen glatte schwarznuancierte<br />

Keramik-Klinker, die in<br />

Form von sehr engen und an anderer<br />

Stelle weit auseinanderliegenden<br />

Streifen das Gebäude umziehen.<br />

16<br />

„Aus ästhetischen Gründen wurde für<br />

die „Casa Alle Orsoline“ ein Sichtmauerwerk<br />

mit vorherrschend weißer<br />

Farbe bestimmt. Damit wird einerseits<br />

ein Kontrast und andererseits eine<br />

Verbindung zur bestehenden uneinheitlichen<br />

Bausubstanz der Umgebung<br />

mit ihren mehrheitlich hellen Farbtönen<br />

erreicht,“ erläutert Gianola.<br />

„Die Verwendung zweier Farben - von<br />

weißen und schwarzen Sichtsteinen -<br />

dient dem Umgang mit dem Faktor<br />

Licht und der Kontrastbildung. Das<br />

Weiß als Ausdruck des Tages und das<br />

Schwarz als Ausdruck der Nacht finden<br />

sich im Spiel von strahlendem Licht<br />

und Schatten wieder,“ so der Architekt.<br />

Neben den ästhetischen Argumenten,<br />

die für die eleganten Klinker sprachen,<br />

stand für Ivano Gianola natürlich die<br />

Qualität im Vordergrund. Die Wahl<br />

der glatten Keramik-Klinker gewähleistet<br />

- bedingt durch die äußerst<br />

geringe Wasseraufnahme - einen<br />

optimalen Schutz gegenüber jeglicher<br />

Art von Witterungseinflüssen. Schmutz,<br />

der sich oberflächlich auf dem Klinker<br />

absetzt, wird vom Regen einfach<br />

wieder abgewaschen. Die Fassade der<br />

„Casa Alle Orsoline“ wird so über<br />

Jahrzente im ursprünglichen und<br />

unverfälschten Perlweiß strahlen.

Haagse Hogeschool -<br />

die „Stadt in der Stadt“<br />

Architekten:<br />

Atelier PRO<br />

Leon Thier/Hans van Beek<br />

Den Haag<br />

1986 entschloß sich die Stadt Den<br />

Haag, die bisher recht trostlose Rückseite<br />

des Bahnhofs Hollands Spoor<br />

und das angrenzende Umschlaggebiet<br />

zwischen Schiene und Wasser, das<br />

sogenannte Laakhavengebiet, städtebaulich<br />

umzugestalten. Der Bau der<br />

neuen Haagse Hochschule, die nach<br />

einer großangelegten Fusion vierzehn<br />

Fachhochschulen mit 13.000 Studierenden<br />

und 1.300 Mitarbeitern vereint,<br />

war der ideale Anlaß, das 13,5 Hektar<br />

große, veraltete und isoliert gelegene<br />

Industriegebiet in einen modernen<br />

Stadtteil zu transformieren.<br />

Entworfen wurde dieses 1996 fertiggestellte<br />

Megaprojekt vom Architekturbüro<br />

Atelier PRO aus Den Haag,<br />

das schon einige solcher Großprojekte<br />

verwirklicht hat. Aus der Erfahrung<br />

mit diesen Objekten wußten die<br />

Architekten Hans van Beek und Leon<br />

Thier, daß große Hochschulen nicht<br />

mehr in einem Einzelgebäude untergebracht<br />

werden können. Sie erfordern<br />

„Gebäudeensembles“ in Symbiose mit<br />

der Umgebung. „Entscheidend beim<br />

Entwurf der Haagse Hogeschool ist,<br />

daß sie nicht als ein isoliertes Objekt,<br />

sondern als ein integratives Element<br />

einer neuen Stadtentwicklung konzipiert<br />

ist. Sie bildet eine ‘Stadt in der<br />

Stadt’,“ erläutert Leon Thier.<br />

Es hat sich ein typischer „Atelier PRO-<br />

Stil“ mit viel Backstein in verschiedenen<br />

Grautönen in Kombination mit<br />

hochwertigem Beton, Stuck und Glas<br />

entwickelt. Auch die Haagse Hogeschool<br />

ist eine „PRO-Welt“, in der<br />

bestimmte architektonische Formen,<br />

die das Gebiet strukturieren sollen,<br />

immer wiederkehren. Es sind sogenannte<br />

„sprechende Formen“ wie die<br />

riesige „Schlangenlinie“, die mit acht<br />

Stockwerken den Weg vom Bahnhof<br />

Hollands Spoor zum Herz des<br />

Geländes begleitet, der niedrigere<br />

schräge „Streifen“ am Laakhaven,<br />

der quer durch die „Schlangenlinie“,<br />

geht, und das zentral gelegene<br />

„Oval“.<br />

„Man kann sich die Haagse Hogeschool<br />

als einen großen Platz vorstellen, der<br />

von Wänden in hellen Farbtönen<br />

umgeben ist. Die verschiedenen<br />

Gebäudeelemente auf dem Platz sind<br />

in kontrastierenden Farben gestaltet,“<br />

erläutert Thier. So ist die Ostfassade<br />

der „Schlangenlinie“ mit <strong>Röben</strong><br />

Keramik-Klinkern perlweiss glatt<br />

10<br />

versehen worden, um ihre Funktion<br />

als Außenschale zu dokumentieren.<br />

Für die Westfassade der „Schlangenlinie“,<br />

das „Oval“ und das Bahnhofsgebäude<br />

wurde als Kontrast der<br />

<strong>Röben</strong> Keramik-Klinker grau-nuanciert<br />

glatt gewählt, eine dunklere Sonderanfertigung.<br />

Ein weiteres „architek-<br />

tonisches Juwel“ auf dem Hochschulgelände<br />

ist der sogenannte „Bungalow“,<br />

in dem die Verwaltung untergebracht<br />

ist. Die strenge Formgebung dieses<br />

Gebäudes wird durch die Verklinkerung<br />

mit blau glasierten Keramik-<br />

Klinkern von <strong>Röben</strong> betont.

Neben insgesamt rund 680.000<br />

Keramik-Klinkern hat das <strong>Röben</strong>-Werk<br />

Bannberscheid für die Haagse<br />

Hogeschool auch ca. 1.500 Formsteine<br />

und rund 2.200 m Fertigteilstürze<br />

geliefert. Die individuell geformten<br />

Keramik-Klinker für die „Schlangenlinie“<br />

wurden teilweise von Hand<br />

hergestellt. Der stirnseitige Außen-<br />

giebel des Gebäudes ist nach außen<br />

hin geneigt ausgeführt, so daß das<br />

achte Stockwerk ca. 3,5 m länger als<br />

das Erdgeschoß ist. Für diese Ecksituation<br />

entwickelte man im Werk<br />

Bannberscheid spezielle Formsteine,<br />

die an ihrer Kopfseite der Neigung<br />

des Außengiebels entsprechen. Die<br />

großen Öffnungen im Mauerwerk der<br />

11<br />

Fassade wurden mit Fertigteilstürzen<br />

von 3,60 m Länge ausgeführt. Bedingt<br />

durch die Innen- und Außenradien<br />

des Gebäudes mußten natürlich auch<br />

die Stürze von <strong>Röben</strong> entsprechend<br />

nach innen bzw. nach außen gebogen<br />

produziert werden.<br />

„Wir haben die <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />

schon bei anderen Projekten eingesetzt.<br />

Sie sind von sehr guter Qualität,<br />

sehr robust und widerstandsfähig. Für<br />

uns ist <strong>Röben</strong> immer wieder eine<br />

gute Entscheidung,“ meint Leon Thier.

„Grammophon-Büropark“ -<br />

eine alte Industrieanlage erstrahlt in neuem Glanz<br />

Architekten:<br />

Bahlo, Köhnke, Stosberg & Partner<br />

<strong>GmbH</strong>, Hannover<br />

Mitarbeiter:<br />

Jan Grabau, Werner Klautke<br />

In den letzten Jahren hat in Hannover<br />

- ganz im Zeichen des Wandels von<br />

der Industriegesellschaft zur modernen<br />

Dienstleistungsgesellschaft - ein Wandel<br />

in der städtebaulichen Nutzung stattgefunden.<br />

Ältere Industrieproduktionsstätten<br />

im Stadtbereich wurden aufgegeben<br />

und teilweise in Randgebiete<br />

ausgesiedelt. Die „verlassenen“ Gebäude<br />

wurden allerdings nicht abgerissen,<br />

sondern in Dienstleistungszentren<br />

umgewandelt. Allein an der Podbielskistraße<br />

- benannt nach einem preußischen<br />

Minister und eine der längsten<br />

Straßen in Hannover - sind drei solcher<br />

Anlagen entstanden: der „Podbi-<br />

Büropark“ auf dem Bahlsen-Gelände,<br />

ein Hotel-Komplex auf dem Pelikan-<br />

Gelände und der „Grammophon-<br />

Büropark“ auf dem Gelände der<br />

ehemaligen deutschen Grammophon<br />

(heutige Polygramm).<br />

Nachdem die Schallplattenproduktion<br />

direkt an die Autobahn A 2 Hannover -<br />

Berlin verlegt worden war, stellte<br />

sich für das Architekturbüro Bahlo,<br />

Köhnke, Stosberg & Partner die<br />

Aufgabe, den alten Grammophon-<br />

Gebäudekomplex neu zu gestalten.<br />

„Wunsch des Bauherrn war eine<br />

Anlage ‘wie aus einem Guß’. Ein Teil<br />

des Komplexes mußte dabei aus<br />

Denkmalschutzgründen erhalten werden.<br />

Notwendig waren auch Neubauten,<br />

um zusätzlichen Büroraum zu schaffen.<br />

Dabei kam es vor allem darauf an,<br />

die unterschiedlichen Baustile der<br />

vorhandenen und neuen Bauten in<br />

einem einheitlichen Komplex zu verbinden,“<br />

erläutert Projektarchitekt<br />

Jan Grabau.<br />

Der heutige Grammophon-Büropark<br />

besteht aus sieben drei- bis fünfgeschossigen<br />

Einzelgebäuden mit<br />

25.000 m 2 Bürofläche, die in einer<br />

U-förmigen Blockrandbebauung angeordnet<br />

sind. Neben dem ursprünglichen<br />

Produktionsgebäude ist ein<br />

8<br />

weiterer Altbau aus rotem Backstein<br />

original erhalten worden. Alle<br />

anderen - neuen und sanierten -<br />

Gebäude wurden in den oberen Stockwerken<br />

mit einem hellen Sichtmauerwerk<br />

aus <strong>Röben</strong> Klinkern einheitlich<br />

gestaltet. „Der Sockel der gesamten<br />

Anlage ist in einem Naturstein ausgeführt<br />

worden und dient als verbindendes<br />

Element der einzelnen Gebäude.<br />

Dabei wurden Farbnuancen der denkmalgeschützten<br />

Gebäude aufgenommen,“<br />

erläutert Grabau.<br />

„Für die Fassaden der Obergeschosse<br />

haben wir den <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker<br />

creme-weiß „brilliant“ glatt gewählt,<br />

der bewußt zu dem roten Mainsandsteinsockel<br />

einen starken Kontrast bildet.“<br />

Die creme-weiße Fassade korrespondiert<br />

wiederum farblich mit den<br />

Putzbauten der Nachbarschaft. Hier<br />

wurde der Klinker als Kontrast zum<br />

Putz eingesetzt. Gliedernde Akzente in<br />

den großen hellen Fassadenflächen<br />

werden von den quadratischen<br />

schwarzblauen Fensterrahmen mit<br />

Kreuzsprossen gesetzt. Ihr Format<br />

findet sich in den denkmalgeschützten<br />

Bauten der Anlage wieder.<br />

Wie für den Grammophon-Büropark<br />

gemacht scheint das Modulformat von<br />

190/90/90 mm der <strong>Röben</strong> Keramik-<br />

Klinker. Gerade das Achsmaß von<br />

1,40 m für die Büros und die im Altbau<br />

vorhandenen Achsmaße sprachen<br />

für diese Größe des Klinkers. Mit<br />

einem Fugenglattstrich konnte der<br />

Klinker genau auf 100 bzw. 200 mm<br />

im Läuferverband vermauert werden,<br />

was für die Fassadenflächen der<br />

Gebäude exakt paßte.<br />

„Uns hat die Farbe - das leuchtende<br />

Weiß - des Klinkers sehr gut gefallen.<br />

Außerdem hat uns die keramische<br />

Qualität absolut überzeugt. Was will<br />

man mehr?“ so Grabau.

„Gepflegte Nüchternheit“<br />

Architekt:<br />

Ernst Spycher<br />

Dipl.-Architekt HBK/SIA<br />

Basel<br />

Kepler-Gymnasium Freiburg -<br />

Einfachheit und Nüchternheit als<br />

architektonischer Reichtum.<br />

„Ein Schulhaus ist ein Lehrgebäude,<br />

hier herrscht die gepflegte Nüchternheit<br />

und eine kultivierte Einfachheit.“<br />

Mit diesen Worten beschreibt der<br />

Baseler Architekt Ernst Spycher seine<br />

Vorstellung von einem modernen<br />

Schulbetrieb.<br />

Genau diese Gedanken waren dann<br />

auch Leitmotiv des Planungsprozesses<br />

für den Neubau des Kepler-Gymnasiums<br />

in Freiburg im Breisgau. Das<br />

gestalterische Konzept des viergeschossigen<br />

Schulgebäudes mit angrenzender<br />

Sporthalle lebt von einer klaren,<br />

nüchternen Formgebung, die auf<br />

beliebte, vordergründig funktionelle,<br />

eigentlich aber überflüssige Details<br />

verzichtet.<br />

„Manchmal versucht man Einfachheit<br />

mit Armut gleichzusetzen, in Wahrheit<br />

jedoch haben beide sozusagen nichts<br />

gemein. Tatsächlich kann die Einfachheit,<br />

die wir anstreben, größten<br />

Reichtum bedeuten, so wie die formale<br />

Vielfalt, über die wir verfügen,<br />

sich als größte Armut erweisen kann.“<br />

Getreu diesem Zitat von Heinrich<br />

Tessenow hat Architekt Spycher beim<br />

Kepler-Gymnasium die Reduktion<br />

zum Prinzip erhoben und ein Bild der<br />

Einfachheit gezeichnet.<br />

Besonders deutlich zeigt sich dieses<br />

Gesamtkonzept der „gepflegten Nüchternheit“,<br />

wie Spycher es nennt, bei<br />

der Außenfassade. Die Wahl des<br />

Materials fiel auf glasierter Keramik-<br />

Klinker von <strong>Röben</strong>. Um die Plastizität<br />

des Baukörpers zu betonen, schwebte<br />

dem Architekten eine besondere Art<br />

der Glasur vor, die das sandfarbene<br />

Rohmaterial des Klinkers durchscheinen<br />

läßt. Geplant war ursprünglich<br />

ein heller Blauton. „Nach verschiedenen<br />

Bemusterungen zeigte sich<br />

aber, daß hellere Blautöne in dieser<br />

Technik zu keinem befriedigenden<br />

Resultat führen, so daß wir auch<br />

andere Farbtöne in die Überlegungen<br />

einbezogen haben. Die Entscheidung<br />

fiel auf ‘Anröchter Grün’, die Farbe<br />

eines Sandsteins aus Westfalen-Lippe,<br />

dessen Spektrum von grün, grau-grün<br />

bis grün-blau reicht,“ erläutert<br />

Spycher.<br />

6<br />

Die Farbigkeit dieses Natursteines<br />

diente den Keramik-Klinker-Spezialisten<br />

aus dem <strong>Röben</strong>-Werk Bannberscheid<br />

als Vorlage, um einen völlig neuen,<br />

bisher nicht dagewesenen Farbton zu<br />

kreieren. In einem mehrstufigen<br />

Entwicklungsprozeß entstand, speziell<br />

nach den Wünschen des Architekten,<br />

ein einmaliger, grün-blau glasierter<br />

Keramik-Klinker, der „Spycher-Stein“<br />

getauft wurde.<br />

Durch die Einbindung von Eisen-,<br />

Kupfer- und Kobaltpigmenten in die<br />

Glasphase der transparenten Glasur<br />

schimmert der Stein je nach Lichteinfall<br />

in verschiedenen Farbnuancen<br />

und spiegelt das Wechselspiel von<br />

Licht und Schatten, heller Farbigkeit<br />

und dezenter Gedämpftheit wider.<br />

290.000 <strong>Röben</strong> Keramik-Klinker im<br />

DF-Format als Läufer, Kopfläufer mit<br />

einem und zwei Köpfen und als<br />

L-Schalen sowie 48.000 dazu<br />

passende Riemchen in dieser einzigartigen<br />

Glasur wurden in Freiburg<br />

vermauert.<br />

Aber nicht nur die <strong>Röben</strong> Keramik-<br />

Klinker-Spezialisten aus Bannberscheid,<br />

auch der Planungsservice aus Zetel<br />

konnte bei diesem Projekt zeigen, was<br />

in ihm steckt. Fast 700 m aufgelegte<br />

und abgehängte Fertigteilstürze -<br />

natürlich passend im „Spycher-Stein“<br />

gefertigt - wurden für das Kepler<br />

Gymnasium geliefert. Die Besonderheit<br />

dieser als Läuferstürze ausgebildeten<br />

Elemente liegt darin, daß die unterste<br />

Schicht aus speziellen L-Schalen besteht,<br />

die auch an der Unterseite (Lagerfläche)<br />

glasiert sind. Nach zwei<br />

Geschossen mußte das Mauerwerk<br />

abgefangen werden, der Sturz kam<br />

so als Abfangkonstruktion zum Tragen.<br />

Da das gesamte Gebäude im Halbsteinverband<br />

ausgeführt wurde, war<br />

es erforderlich, eine exakt ausgearbeitete<br />

Planung zu erstellen. So konnte<br />

gewährleistet werden, daß der Verband<br />

der eingesetzten Fertigteil-Stürze<br />

und die konventionell vor Ort<br />

gemauerte Fassade bis ins kleinste<br />

Detail harmonisieren.<br />

Die Fassade des Kepler-Gymnasiums<br />

verschmilzt so in Farbe und Form zu<br />

einer Einheit und läßt eine neue<br />

städtebauliche Dimension in Freiburg<br />

entstehen.

Polizeiwache Wolfheze -<br />

das Chinesische Puzzle<br />

Architekten:<br />

Steigenga Smit Architekten<br />

Amsterdam<br />

Mitarbeiter:<br />

Madeleine Steigenga, Martin Kuitert<br />

„Das Gebäude ist keine Zusammenstellung<br />

von programmatischen und<br />

architektonischen Einzelteilen. Es ist<br />

eine Einheit, ein Chinesisches Puzzle,<br />

alles hängt miteinander zusammen -<br />

die Lage, das Programm, der Raum,<br />

die Bewegung, das Material und die<br />

Farbe,“ so charakterisiert die Amsterdamer<br />

Architektin das Konzept der<br />

Polizeiwache Wolfheze im Osten der<br />

Niederlande.<br />

Der neue Stützpunkt der Autobahnpolizei<br />

soll nicht, wie viele andere<br />

Polizeiwachen, Autorität ausstrahlen.<br />

Er präsentiert sich vielmehr in<br />

„robuster Eleganz“, mit einer stabilen,<br />

erdverbundenen, beinahe skandinavisch<br />

kargen Architektur. Die Form<br />

des T-förmigen Gebäudes ist zeitlos<br />

und fügt sich harmonisch in die<br />

Umgebung ein.<br />

Trotz ihrer Schlichtheit hat die Polizeistation<br />

stark prägende Elemente. So<br />

fällt die ansteigende Form des Daches<br />

sofort ins Auge. Die Zink-Stehfalzeindeckung<br />

der schrägen Dächer ist<br />

mikadoartig angeordnet und vermittelt<br />

ein asiatisch-poetisches Bild. Ebenso<br />

auffällig und prägend sind die hohen,<br />

an die Epoche der Neoklassik erinnernden<br />

Fenster und der wie ein roter<br />

Fächer angeordnete mobile Sonnenschutz<br />

an der Südwest-Seite. Zusammen<br />

mit der langen, konisch zulaufenden<br />

Ziegelfassade bilden sie eine harmonische<br />

Allianz, eine ausgeklügelte<br />

Kombination von Form und Farbe.<br />

Bei der Wahl des Fassadenmaterials<br />

haben sich die Architekten für den<br />

Kohlebrand von <strong>Röben</strong> entschieden.<br />

Die Wahl dieses sehr spezifischen Tonziegels<br />

ist vom Format (NF-Format),<br />

und der Verarbeitung her eher unüblich<br />

in den Niederlanden. Madeleine<br />

Steigenga begründet die Wahl: „Das<br />

Farbenspiel dieses Steines, die Größe<br />

und die „Eckigkeit“ der Strangpresse<br />

4<br />

paßten gut in das grobe Konzept, das<br />

wir vor Augen hatten“.<br />

Der Klinker wurde aber nicht, wie<br />

sonst üblich, vermauert, sondern<br />

- nach den Richtlinien der KNB -<br />

geklebt. Der Unterschied zum herkömmlichen<br />

Mörtelverfahren besteht<br />

darin, daß die Fugen sehr viel dünner<br />

sind. Machen sie in der gemauerten<br />

Fassade etwa 20% aus, beträgt ihr<br />

Anteil hier nur noch ca. 8%.<br />

Dementsprechend steigt natürlich der<br />

Ziegelanteil der Fassade.<br />

Basis der neuen Technik ist ein feinkörniger<br />

Zementleim mit außergewöhnlich<br />

starker Klebkraft. Er verbindet<br />

sich intensiv mit dem Ziegel<br />

und gibt dem Mauerwerk eine bisher<br />

nicht erreichte statische Festigkeit.<br />

Für den Architekten ergeben sich<br />

damit konstruktive Ziegel-Lösungen,<br />

die mit Mörtel nicht möglich sind,<br />

z. B. schlankere Säulenformen oder<br />

auskragende Fassadenelemente. Und<br />

aufgrund ihrer hohen Maßhaltigkeit<br />

sind Ziegel von <strong>Röben</strong> wie gemacht<br />

für die Klebetechnik.<br />

Aber nicht nur konstruktive, auch<br />

gestalterische Aspekte sprechen für<br />

das Kleben. Durch die besonders<br />

dünnen Fugen wirkt die Fassade<br />

geschlossener, und der Charakter des<br />

Ziegels kommt noch besser zur Geltung.<br />

„Mit der schwarzen Klebearbeit<br />

behält der Stein seine Einzigartigkeit<br />

in Form und Farbenspiel am besten.“<br />

so Madeleine Steigenga. Bei jedem<br />

Wetter zeigt der großformatige<br />

„Kohlebrand“ von <strong>Röben</strong> durch sein<br />

intensives blau-rotes Farbspiel und<br />

den eingebrannten Kohleschmolz ein<br />

anderes Gesicht und gleicht so den<br />

Baukörper seiner landschaftlichen<br />

Umgebung an. Ganz so wie es<br />

Madeleine Steigenga sich mit ihrem<br />

Konzept von Einheit und Gleichgewicht<br />

vorgestellt hat.

Jahrtausendbrücke in Brandenburg:<br />

47.355 Formsteine für eine „Brücke wie aus Porzellan“<br />

Architekten:<br />

Strecker & Partner<br />

Berlin<br />

Eine Brücke, die viele Superlative<br />

in Technik und Geschichte auf sich<br />

vereinigt. Vor rund tausend Jahren,<br />

das haben Funde bei den aktuellen<br />

Arbeiten ergeben, stand am jetzigen<br />

Standort schon eine hölzerne Havelquerung<br />

und verband Alt- und Neustadt.<br />

Mehr als fünf Jahrhunderte lang<br />

führte sie den Namen „Lange Brücke“.<br />

1928, zum tausendjährigen Bestehen<br />

Brandenburgs, wurde eine neue, dreifeldrige<br />

Eisenbetonbrücke fertiggestellt,<br />

die „Jahrtausendbrücke“. Im Krieg<br />

zerstört und wieder aufgebaut, mußte<br />

sie 1994/95 wegen der schlechten<br />

Bausubstanz abgerissen werden.<br />

Anfang Dezember 1996 wurde nun<br />

die neue Brücke eingeweiht, ein<br />

„Glanzstück“ in jeder Beziehung. Eine<br />

vorgespannte Durchlaufkonstruktion<br />

mit geschwungener Unterkante erinnert<br />

in Ansicht und Pfeilerform an<br />

das alte Bauwerk. In das städtebaulich<br />

anspruchsvolle Ensemble Altstadt -<br />

Neustadt fügt sich die Brücke dadurch<br />

wieder harmonisch ein.<br />

Liebevolle Details in der<br />

Oberflächengestaltung.<br />

Um den hohen architektonischen<br />

Anspruch zusätzlich zu unterstreichen,<br />

legt der Architekt, Prof. Strecker aus<br />

Berlin, besonderen Wert auf die<br />

Oberflächengestaltung. „Eine Brücke,<br />

die wie aus Porzellan wirkt“, wollte er<br />

schaffen. „Die Brücke soll sich nicht<br />

nur im Wasser spiegeln, sondern das<br />

Wasser auch in der Brücke. Es muß<br />

blitzen und reflektieren, das Material<br />

muß mit dem Betrachter sprechen<br />

und den richtigen Ton finden.“ Für<br />

Prof. Strecker überträgt sich die<br />

Qualität des Materials auf das Gemüt<br />

des Menschen. Wer die neue Jahrtausendbrücke<br />

sieht, der müßte eigentlich<br />

strahlen. Alle Flächen, Pfeiler und<br />

Widerlager wurden mit glasierten<br />

Klinkern verblendet - mit vielen liebevollen<br />

Details.<br />

12

47.355 Formsteine mußten zum Teil<br />

in Handarbeit gefertigt werden, in 50<br />

verschiedenen Varianten. Und noch<br />

einen Wunsch hatte der Architekt: sie<br />

sollten alle glasiert sein. Um die verschiedenen<br />

Formate pressen und<br />

modellieren zu können, wurden 26<br />

neue Formen in der <strong>Röben</strong>-Formenwerkstatt<br />

gebaut.<br />

Spitz zulaufende Flußpfeiler, farbig<br />

abgesetzte Reliefbänder, Widerlager<br />

mit speziellen Übergängen von der<br />

Senkrechten in die Schräge und<br />

speziell geformte Pfeilerabschlüsse<br />

mit drei glasierten Seiten - das sind<br />

einige der gestalterischen „Leckerbissen“,<br />

die bei <strong>Röben</strong> aus gebranntem<br />

Ton realisiert wurden. Hier gleicht<br />

kaum ein Stein dem anderen. Länge,<br />

Breite, Höhe, Winkeligkeit und die<br />

Sichtseiten sind fast alle unterschiedlich.<br />

Hergestellt wurden die Klinker aus<br />

einer weiß brennenden Tonmasse mit<br />

einer Wasseraufnahme von weniger<br />

als 2%. Aus dem Farbkatalog von<br />

22 Glasurfarben, die <strong>Röben</strong> anbietet,<br />

wurden „weiß“ für die Reliefbänder<br />

und „creme“ für die Flächen ausgewählt.<br />

Glasiert wurden die Klinker mit speziellen<br />

Scharffeuerglasuren, die bei<br />

1.280 Grad C gebrannt wurden.<br />

Dadurch ist die Glasur extrem ritzhart,<br />

hat eine hohe Frostbeständigkeit und<br />

ist beständig gegen Säuren und Laugen.<br />

Auch extreme Lichtverhältnisse<br />

werden die Farbe nicht verändern.<br />

Das Wärmeausdehnungsverhalten von<br />

Glasur und Stein ist exakt aufeinander<br />

abgestimmt, auch bei großen Temperaturschwankungen<br />

entstehen keine<br />

Risse.<br />

Im Februar 1996 gab es die erste<br />

technische Besprechung mit den<br />

<strong>Röben</strong>-Keramikingenieuren in Brandenburg.<br />

Muster wurden gefertigt und<br />

diskutiert, die technischen Möglichkeiten<br />

der Fertigung mit den Bedürfnissen<br />

von Architekt und Ingenieuren<br />

aufeinander abgestimmt. Ende Mai<br />

fiel die Entscheidung für die Farben.<br />

Im Klinkerwerk wurden spezielle<br />

Mundstücke und Formen hergestellt.<br />

Vorversuche wurden gefahren, um<br />

die Schwindung zwischen Naß - und<br />

Nennmaß zu testen.<br />

14

15<br />

Anfang Juli wurden die endgültigen<br />

Formen gebaut, Mitte Juli wurde mit<br />

der Produktion, Anfang September<br />

1996 mit der Auslieferung begonnen.<br />

Jeder Stein zum richtigen Zeitpunkt<br />

an der richtigen Stelle.<br />

Aber nicht nur technische Probleme<br />

wurden gelöst, sondern auch logistische.<br />

Jeder einzelne der 47.335 Steine<br />

mußte zum richtigen Zeitpunkt an der<br />

richtigen Stelle vermauert werden.<br />

Dafür wurde entsprechend dem Baufortschritt<br />

ein Lieferschema erarbeitet,<br />

das garantierte, daß auch jeder Stein<br />

zuverlässig „vor Ort“ zur Verfügung<br />

stand. Dafür war es notwendig, jeden<br />

Sonderstein mit der Typenbezeichnung<br />

und seiner Position am Bauwerk zu<br />

kennzeichnen.<br />

Die Auslieferung erfolgte in zehn<br />

Teillieferungen. Rund 100 Tonnen<br />

Keramik-Klinker wurden nach<br />

Brandenburg gefahren. Das entspricht<br />

fünf vollen LKW-Zügen. Der letzte<br />

Stein kam Ende November auf die<br />

Baustelle.<br />

Das Ergebnis ist ein Kleinod moderner<br />

Ingenieurstechnik, verbunden mit<br />

traditionellen Formen und handwerklicher<br />

Fertigungskunst. Auch bei der<br />

Jahrtausendbrücke präsentiert sich der<br />

alte Baustoff Ton einmal wieder<br />

hochmodern.

<strong>Röben</strong> <strong>Tonbaustoffe</strong> <strong>GmbH</strong><br />

Postfach 209 · D-26330 Zetel<br />

Telefon (0 44 52) 8 80<br />

Fax (0 44 52) 8 82 45