G+L 03/2023

Urban Mental Health

Urban Mental Health

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

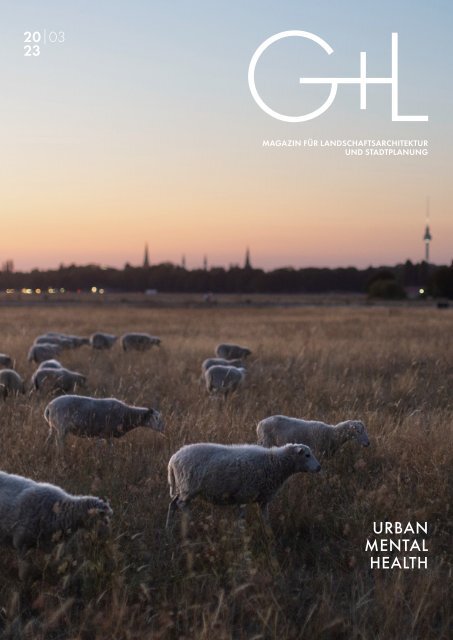

20|<strong>03</strong><br />

23<br />

MAGAZIN FÜR LANDSCHAFTSARCHITEKTUR<br />

UND STADTPLANUNG<br />

URBAN<br />

MENTAL<br />

HEALTH

EDITORIAL<br />

Vom Tempelhofer Feld in Berlin heben keine<br />

Flugzeuge mehr ab; stattdessen grasen dort<br />

Schafe. Dieser Raum kommt Psychotherapeutin<br />

und Berlinerin Nora Dietrich in den<br />

Sinn, wenn sie an einen „gesunden“ Ort in<br />

der Stadt denkt. Mehr zu ihren Gedanken<br />

ab Seite 14.<br />

Ab Seite 32: Wer an<br />

Einsamkeit leidet und<br />

warum das ein<br />

Problem ist.<br />

Das Leben in der Stadt birgt ein deutlich erhöhtes Risiko für<br />

psychische Krankheiten gegenüber dem Leben auf dem Land.<br />

Erschreckend viele Studien bestätigen das. Welche Maßnahmen<br />

aber die mentale Gesundheit von Stadtbewohner*innen stärken,<br />

dazu gibt es wenig Wissen. Gleichzeitig hält sich die Zahl derer,<br />

die in dem Bereich der „Urban Mental Health“ forschen und<br />

arbeiten, ziemlich in Grenzen. Um Licht ins Dunkel zu bringen,<br />

appellieren diese sogenannten Stressforscher*innen für die<br />

verstärkte Zusammenarbeit zwischen Stadtforschung, Medizin<br />

und Neurowissenschaften.<br />

In dem vorliegenden Heft machen wir den Faktencheck. Wir<br />

wollen wissen, was der aktuelle Forschungsstand sagt und<br />

welche Verantwortung die Stadtgestalt im Bereich der urbanen<br />

mentalen Gesundheit wirklich trägt. Hierzu haben wir Nora<br />

Dietrich, Psychotherapeutin und Expertin für mentale Gesundheit<br />

am Arbeitsplatz aus Berlin, um einen Beitrag gebeten. Die<br />

Wiener Psychologin Shanti Hetz erläutert wiederum, warum<br />

Einsamkeit eine so große Gefahr für viele Städter*innen darstellt<br />

und welche Präventionsarbeit hierbei Landschaftsarchitektur<br />

übernehmen kann. Journalistin und Landschaftsarchitektin Julia<br />

Treichel stellt zudem fünf Akteur*innen vor, die bereits in dem<br />

jungen Forschungsfeld tätig sind; darunter natürlich auch Mazda<br />

Adli, Psychiater und Stressforscher. Mit seinem Buch „Stress<br />

and the City“ brachte der Arzt der Berliner Charité das Thema<br />

der urbanen mentalen Gesundheit erstmals groß in die<br />

deutschen Medien.<br />

Das Thema der urbanen mentalen Gesundheit ist auf den ersten<br />

Blick kein klassisch planerisches. Aber es zeigt drastisch auf,<br />

welche gesellschaftliche Bedeutung heute der interdisziplinären<br />

Zusammenarbeit zukommt, und gleichzeitig die Rolle, die dabei<br />

Landschaftsarchitekt*innen und Stadtplaner*innen einnehmen<br />

müssen. Wir planen Räume für Menschen. Was aber, wenn<br />

diese in den von uns entwickelten Städten immer kränker und<br />

kränker werden? Gesundheit ist und bleibt schließlich unser<br />

höchstes Gut.<br />

Den Beitrag lesen<br />

Sie auf Seite 14.<br />

Das Porträt finden<br />

Sie auf Seite 19.<br />

Coverbild: Raphael Wild via Unsplash; Illustration: Laura Celine Heinemann<br />

THERESA RAMISCH<br />

CHEFREDAKTION<br />

t.ramisch@georg-media.de<br />

<strong>G+L</strong> 3

INHALT<br />

AKTUELLES<br />

06 SNAPSHOTS<br />

10 NEWS<br />

11 MOMENTAUFNAHME<br />

Übergangszone<br />

URBAN MENTAL HEALTH<br />

12 WELCHE BEDEUTUNG HAT URBAN MENTAL HEALTH?<br />

Heftfrage<br />

14 ZWISCHEN BURN-OUT UND YOGAMATTE<br />

Wie es um die mentale Gesundheit in unseren Städten steht<br />

18 DIE PIONIER*INNEN<br />

Wer es sich zur Aufgabe gemacht hat, Stadtstress zu erforschen<br />

24 UNDER PRESSURE<br />

Wie wirkt sich immer höherer Leistungsdruck auf uns aus?<br />

26 THERAPIE: GRÜN UND BLAU<br />

Der Einfluss von Grün- und Blauräumen auf mentale Gesundheit<br />

32 DIAGNOSE: EINSAMKEIT<br />

Was Einsamkeit mit uns macht und was wir dagegen tun können<br />

36 KÖRPER VS. COUCH<br />

Wie Sport und Stadt, Bewegung und mentale Gesundheit zusammenhängen<br />

42 BEFUND: KLIMAANGST<br />

Was Natur und Landschaftsgestaltung zur Bewältigung beitragen können<br />

46 WIR BRAUCHEN DAS SPIEL WIE DIE LUFT ZUM ATMEN.<br />

Appell des Stuttgarter Planungsbüros KuKuk Freiflug<br />

PRODUKTE<br />

Herausgeber:<br />

Deutsche Gesellschaft<br />

für Gartenkunst und<br />

Landschaftskultur e.V.<br />

(DGGL)<br />

Pariser Platz 6<br />

Allianz Forum<br />

10117 Berlin-Mitte<br />

www.dggl.org<br />

50 LÖSUNGEN<br />

Spielräume<br />

58 REFERENZ<br />

Historie neu interpretiert<br />

60 REFERENZ<br />

Bande geknüpft<br />

RUBRIKEN<br />

62 Impressum<br />

62 Lieferquellen<br />

63 Stellenmarkt<br />

64 DGGL<br />

66 Sichtachse<br />

66 Vorschau<br />

<strong>G+L</strong> 5

SNAPSHOTS<br />

LAURA PUTTKAMER ÜBER DAS …<br />

KUNSTPROJEKT FÜR ROZELLE BAY<br />

In Sydney entsteht über drei Abluftkaminen ein<br />

neues Projekt von Studio Chris Fox, das die Türme<br />

in die Parklandschaft integrieren soll.<br />

AUTORIN<br />

Laura Puttkamer ist<br />

freiberufliche<br />

Journalistin und<br />

beratend im Bereich<br />

partizipative<br />

Stadtplanung tätig.<br />

Sie lebt in London<br />

und bloggt auf<br />

parcitypatory.org.<br />

Die Rozelle Bay in Sydney bestand einst<br />

aus einem diversen Ökosystem mit<br />

Wattenmeer und Mangrovenwäldern. In<br />

den letzten Jahrhunderten entwickelte sich<br />

die Bucht zu einem industriellen Zentrum<br />

mit maritimer Nutzung und Bahnlinien.<br />

Entsprechend musste die Natur größtenteils<br />

weichen. Ein neues Projekt des Studios<br />

Chris Fox möchte dies ändern: Mit einem<br />

in die Landschaft integrierten Projekt aus<br />

drei Monolithen soll ein lebendiges System<br />

entstehen. Diese Monolithe verstecken ein<br />

Trio bestehender Abluftkamine über der<br />

Rozelle Interchange.<br />

Die drei Türme haben eine modulierte<br />

Zinkverkleidung und eine gewundene<br />

Stahlstruktur. Damit nehmen sie Bezug auf<br />

die turbulente Luftströmung der Anlage<br />

sowie auf die räumlichen Bewegungen im<br />

unterirdischen Straßennetz unter Rozelle<br />

Bay. Sie sind jeweils von einem lebendigen,<br />

grünen System umgeben, das Brücken<br />

für Fußgänger*innen und Radfahrende<br />

bietet. Grüne Wandmodule integrieren<br />

die Türme in die Parklandschaft. Zudem<br />

verwandeln sie die Infrastruktur in einen<br />

Lebensraum für urbane Biodiversität.<br />

Der Bau auf dem Land der indigenen<br />

Gruppen Gadigal und Wangal polarisiert<br />

Sydney. Denn die ambitionierten Skulpturen<br />

betonen die großen Abluftkamine von<br />

Rozelle Bay weiter. Sie greifen zwar die<br />

früheren Ökosysteme auf, verschönern<br />

aber letztendlich große Rohre,<br />

die Abgase in die Luft pumpen.<br />

Seit 2019 entstehen die drei großen<br />

Monolithen, die das Studio Chris Fox nun<br />

verschönert. An dieser Stelle trifft die<br />

WestConnex-Autobahn auf die Anzac<br />

Bridge. Hier entsteht eine neue unterirdische<br />

Verkehrsführung, die wichtig für Sydneys<br />

Straßennetzwerk ist. Die bereits existierenden<br />

Kamine sind 40 Meter hoch und sind<br />

schon jetzt Teil der Skyline der Stadt.<br />

„Ich wusste, dass dies eine anspruchsvolle<br />

Aufgabe sein würde“, sagt Architekt<br />

Chris Fox. „Die Stadt muss funktionieren,<br />

und die Infrastruktur ist Teil dieser Funktionalität.<br />

Aber genau wie die Menschen<br />

braucht die Stadt mehr als nur ihre<br />

Grundfunktionalität, um erfüllt zu werden.<br />

Momente der Neugier und des Staunens<br />

geben der Stadt ein eigenes Leben – sie<br />

sind es wert, dass man sie besucht und<br />

sich mit ihr beschäftigt.“<br />

Dies ist seine Antwort auf die Skepsis, was<br />

die „Verschönerung einer Monstrosität“<br />

angeht. Er erklärt, dass der Entwurf eine<br />

Zukunft visualisiert, in der die Infrastruktur<br />

bereits eine Ruine ist und von der Natur<br />

zurückerobert wurde. Die spezielle<br />

Verkleidung der Türme soll die Aufmerksamkeit<br />

auf den geometrischen Kontrast<br />

legen. Grün wird auf den Oberflächen<br />

der Türme wachsen und eine von Bäumen<br />

und Sträuchern gesäumte Fußgängerbrücke<br />

wird den Fußverkehr über Rozelle<br />

Interchange leiten. Diese grüne Attraktion<br />

soll sowohl Einheimische als auch<br />

Tourist*innen anziehen.<br />

Der Bau des Kunstprojekts hat bereits<br />

begonnen: Erste Pflanzen sind am<br />

östlichsten Turm zu erkennen. Bis Ende<br />

<strong>2023</strong> könnte es abgeschlossen sein.<br />

Rendering: Studio Chris Fox<br />

6 <strong>G+L</strong>

AKTUELLES<br />

SNAPSHOTS<br />

ANNA MARTIN ÜBER DIE …<br />

GÄRTEN DES JAHRES <strong>2023</strong><br />

AUTORIN<br />

Anna Martin<br />

studierte Kunstgeschichte<br />

in<br />

München. Sie ist<br />

Editorial Trainee<br />

bei Georg Media.<br />

Foto: Jochen Braband Photography<br />

Die Gewinner*innen des Wettbewerbs<br />

„Gärten des Jahres <strong>2023</strong>“ stehen fest.<br />

Zum achten Mal lobte der Münchner<br />

Callwey Verlag mit der <strong>G+L</strong> und weiteren<br />

Partner*innen den Wettbewerb im<br />

vergangenen Jahr aus. Dieser richtet sich<br />

zum einen an Landschaftsarchitekt*innen,<br />

Garten- und Landschaftsbauer*innen aus<br />

dem deutschsprachigen Raum. Sie<br />

konnten bis Juli private Gartenprojekte<br />

einreichen. Zum anderen konnten sich<br />

Hersteller*innen aus der Branche bis<br />

November mit Produkten für die „Lösungen<br />

des Jahres“ bewerben. Am 14. Februar<br />

fand nun die Preisverleihung auf<br />

Schloss Dyck nahe Düsseldorf statt.<br />

Aus den eingereichten Privatgärten<br />

wählte eine Jury aus Expert*innen<br />

50 Projekte aus. Unter diesen vergaben<br />

sie einen mit 5 000 Euro dotierten ersten<br />

Preis sowie vier Anerkennungen. Gärten<br />

als erweiterter Wohn- und Genussraum,<br />

und das individuell umgesetzt – auf<br />

ganzheitliche Konzepte, die das erreichen,<br />

achtete die Jury. Dahinter soll<br />

zudem eine starke Idee stehen.<br />

Den ersten Preis erhielt das Büro Feldmann<br />

Gartenarchitektur für das Projekt<br />

„Erlebnisraum Garten“ in Bensheim an<br />

der Bergstraße. Der Garten gehört zu<br />

einer historischen Villa. Beide sind am<br />

Hang gelegen, umgeben von Wäldern.<br />

Landschaftsarchitekt Christoph Feldmann<br />

wollte mit der Gestaltung unter anderem<br />

den Garten in die umliegende Landschaft<br />

einfügen. Er und sein Team errichteten<br />

Trockenmauern – aus geböschten Flächen<br />

entstanden so mehrere Ebenen. Verschiedene<br />

Räume des Gartens sollen unterschiedliche<br />

Atmosphären vermitteln. Auf<br />

der einen Ebene befindet sich ein Pool,<br />

Auf einer der Ebenen des Gartens in Bensheim, den das Büro Feldmann Gartenarchitektur gestaltete, sitzt<br />

man unter alten Birnbäumen. Das Projekt erhielt den ersten Preis im Wettbewerb „Gärten des Jahres <strong>2023</strong>“.<br />

umgeben von Rasenfläche. Auf einer<br />

anderen stehen ein Feuerring, Hochbeete<br />

und ein Gewächshaus. An anderer Stelle<br />

sitzt man unter alten Birnenbäumen, die<br />

aus einer Obstplantage stammen. Die<br />

Planer*innen ergänzten vorhandenen<br />

Baumbestand um weitere Großbäume,<br />

worauf Thomas Banzhaf, Vizepräsident<br />

des BGL, in seiner Laudatio zum Preisträger<br />

lobend eingeht. Weiter schreibt er: „In<br />

höchster Ausführungsqualität ist hier ein<br />

Landhausgarten entstanden, der einen<br />

wirklichen Gegenpol zum Leben in einer<br />

Metropole darstellt – fernab von einer<br />

durch Beton, Straßen und Autos geprägten<br />

digitalen Welt.“<br />

Die Jury zeichnete vier weitere Büros mit<br />

Anerkennungen aus. Darunter ist etwa<br />

„Die Erschaffung aus dem Nichts“ von<br />

Petra Hirsch Gartenplanung. Der parkartige<br />

Garten entstand über 25 Jahre hinweg<br />

aus einer ehemaligen landwirtschaftlichen<br />

Nutzfläche. Und mit „Begrünt mehr<br />

Dächer!“ in Berlin von Potsdamer Gartengestaltung<br />

GmbH erhielt ein Gründach<br />

eine Anerkennung.<br />

Für die „Lösungen des Jahres“, nun zum<br />

fünften Mal vergeben, bestand die Jury<br />

aus Fach-Redakteuren aus dem Bereich<br />

Landschaftsarchitektur und Gartengestaltung.<br />

Sie wählten zehn Produkte in<br />

mehreren Kategorien zum Thema Gartengestaltung,<br />

darunter etwa Gartenhäuser,<br />

Bodenbelag oder Gartengeräte. Über<br />

den ersten Preis entschied ein öffentliches<br />

Onlinevoting: Dieses Jahr geht er an die<br />

Pflanzenreich App von Landschaftsarchitektin<br />

Petra Pelz. Mit der App soll es einfacher<br />

sein, die richtigen Pflanzen für eine<br />

bestimmte Gartensituation zu finden. Und<br />

nicht nur Privatgärten und Produkte<br />

erhielten Würdigungen: Mit einem<br />

Fotografiepreis wird Ferdinand Graf<br />

Luckner bereits zum zweiten Mal für sein<br />

fotografisches Schaffen geehrt.<br />

Die begleitende Publikation stellt die 50<br />

Gärten des Jahres <strong>2023</strong> sowie die ausgezeichneten<br />

Lösungen vor. Mit Farbabbildungen<br />

und Gartenplänen, Details zu<br />

Grundstücken und Konzepten, Materialien<br />

und Pflanzen vermitteln die Gartenporträts<br />

die Vielfalt der ausgewählten Gärten. Alle<br />

50 Gärten, die ausgezeichneten Lösungen<br />

und den Fotografiepreis kann man zudem<br />

bis zum 2. April in einer Ausstellung auf<br />

Schloss Dyck sehen.<br />

<strong>G+L</strong> 7

„GUTEN<br />

MORGEN<br />

BERLIN, DU<br />

KANNST SO<br />

HÄSSLICH SEIN,<br />

SO DRECKIG<br />

UND GRAU…“<br />

PETER FOX<br />

14 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

LEITARTIKEL: ZWISCHEN BURN-OUT UND YOGAMATTE<br />

ZWISCHEN<br />

BURN-OUT UND<br />

YOGAMATTE<br />

Das Paradoxon „Stadt“ – Asphaltwüste oder hippe Metropole? Gestresste Städter*innen oder<br />

selbst erfüllte Kosmopolit*innen? Die Forschung zeigt: Die Stadt ist Heimat für alles und jedes<br />

Gefühl. Sie ist vielseitig, ihr Erleben hochindividuell – und birgt gleichzeitig eine erhöhte Gefahr<br />

für die mentale Gesundheit. Wie es um die mentale Gesundheit in unseren Städten steht und was<br />

es für eine gesunde Stadtplanung braucht.<br />

NORA DIETRICH<br />

AUTORIN<br />

Nora Dietrich ist<br />

Psychotherapeutin<br />

und Expertin für<br />

mentale Gesundheit<br />

am Arbeitsplatz. Sie<br />

glaubt, dass es<br />

längst überfällig ist,<br />

mit verstaubten<br />

Tabus zu brechen<br />

und eine Zukunft<br />

mitzugestalten, die<br />

vor allem eins ist:<br />

gesund. Als<br />

Organisationsdesignerin<br />

und<br />

Speakerin (unter<br />

anderem für das<br />

Zukunftsinstitut)<br />

kombiniert sie ihr<br />

Wissen über die<br />

Komplexität der<br />

menschlichen<br />

Psyche mit den<br />

Trends in der<br />

New-Work-Welt<br />

und macht so<br />

Psychologie wieder<br />

salonfähig.<br />

Die gute Nachricht ist: Noch nie waren<br />

unsere Städte der westlichen Welt so<br />

gesund, grün und sauber wie heute.<br />

Gleichzeitig zeigen die neuesten Erkenntnisse<br />

der Forschung rund um Prof. Mazda<br />

Adli von der Berliner Charité und Prof.<br />

Andreas Meyer-Lindenberg vom Zentralinstitut<br />

für Seelische Gesundheit in<br />

Mannheim: Das Aufwachsen und Leben<br />

in der Stadt kann sich negativ auf unsere<br />

mentale Gesundheit auswirken. Das Risiko,<br />

an einer Depression zu erkranken, ist etwa<br />

1,4-mal so hoch, das Schizophrenie-<br />

Risiko etwa doppelt so groß, und die<br />

Wahrscheinlichkeit, an einer Angststörung<br />

zu erkranken, liegt 21 Prozent höher als<br />

auf dem Land.<br />

EINSAM UNTER VIELEN. NEBENEINAN-<br />

DER STATT MITEINANDER.<br />

Das Risiko für psychische Erkrankungen<br />

führt Prof. Adli auf das erhöhte soziale<br />

Stresserleben zurück, auch als „Social<br />

Stress“ bekannt. „Social Stress“ definiert<br />

er als die paradoxe Kombination aus<br />

sozialer Dichte und sozialer Isolation: zu<br />

viele Menschen auf engem Raum, die in<br />

keinerlei Verbindung zueinander stehen.<br />

Einen weiteren Grund sieht die Forschung<br />

in der Veränderung der Amygdala – dem<br />

emotionalen Teil unseres Gehirns –, die bei<br />

Städter*innen deutlich aktiver ist. Die<br />

Reizflut in der Stadt führt dazu, dass wir<br />

unsere Umwelt kontinuierlich und überproportional<br />

häufig auf mögliche Bedrohungsreize<br />

scannen, und davon gibt es dank<br />

Verkehr, Dichte und Lärm deutlich mehr als<br />

auf dem Land. Wir sind also immer, wenn<br />

auch unbewusst, in Alarmbereitschaft. Um<br />

der Überstimulierung zu entfliehen und uns<br />

aufzuladen, ziehen wir uns zurück.<br />

EIN TEUFELSKREIS<br />

Die Stadtplanung der Zukunft muss sich<br />

also fragen: Wie schaffen wir die Balance<br />

zwischen echter sozialer Interaktion und<br />

regenerativen Rückzugsmöglichkeiten?<br />

Doch bedeutet das, dass „Stadt“<br />

grundsätzlich ungesund ist?<br />

Zum Glück nicht. Denn mentale Gesundheit<br />

ist viel mehr als das Fehlen einer<br />

psychischen Erkrankung. Sie ist ein<br />

Zustand des Wohlbefindens, in dem jeder<br />

von uns in der Lage ist, sein volles<br />

Potenzial zu nutzen, die normalen<br />

<strong>G+L</strong> 15

DIE PIONIER*INNEN<br />

Die Forschung an Stadtstress ist Pionierarbeit. Die Gruppe an Personen, die es sich zur Aufgabe<br />

gemacht haben, das Phänomen zu untersuchen, ist noch recht überschaubar. In Forschungsberichten<br />

und auf Symposien tragen sie ihre Erkenntnisse in die Welt. Hierdurch werden die<br />

interdisziplinären Netzwerke, in denen sie agieren, zukünftig idealerweise an Gehör und Zulauf<br />

gewinnen. Ihre Themenfelder betreffen letztlich einen Großteil der Menschheit. Hier stellen wir<br />

ein paar der Pionier*innen vor.<br />

JULIA TREICHEL<br />

UD/MH – LAYLA MCCAY<br />

„Cities are associated with higher rates of most mental health<br />

problems compared to rural areas: an almost 40% higher risk<br />

of depression, over 20% more anxiety, and double the risk of<br />

schizophrenia, in addition to more loneliness, isolation and<br />

stress“ – das stellten die Professorin und Psychiaterin Layla<br />

McCay und ihre Mitstreiter*innen schon 2015 fest. Sie riefen<br />

daraufhin das Centre for Urban Design and Mental Health<br />

(UD/MH) ins Leben.<br />

Der Think Tank hat sich zusammengefunden, um die elementare<br />

Frage zu klären: Wie können Städte so gestaltet werden, dass<br />

sie besser auf die mentale Gesundheit einwirken? Dazu versucht<br />

UD/MH den Wissensstand zum Thema – und vor allem<br />

die bestehenden Lücken – aufzuarbeiten. Sie vernetzen<br />

Akteur*innen im Feld der psychischen Gesundheit und der<br />

Stadtplanung, um einen Dialog in Gang zu setzen, der sowohl<br />

interdisziplinär als auch international stattfindet. Aus der empirischen<br />

Auseinandersetzung entstehen Empfehlungen für die<br />

Praxis, um so psychische Krankheiten, die aus der Stadtgestaltung<br />

resultieren, zu verringern. Mittlerweile hat das Team Case<br />

Studies zu über 30 Städten angefertigt. Weiterhin veranstalten<br />

sie Gesprächsrunden in beteiligten Städten, um dem Thema mehr<br />

Reichweite und lokalen Stimmen eine Bühne zu geben. Neben<br />

der Arbeit vor Ort publiziert UD/MH in unregelmäßigen<br />

Abständen ein Magazin. Dieses legt in jeder Ausgabe einen<br />

Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt mentaler Gesundheit.<br />

Zuletzt erschien im August 2021 die „Aging City Edition“ zur<br />

altersgerechteren Stadt. Im Jahr zuvor prägte – naheliegenderweise<br />

– die Covid-19-Pandemie die Publikation. Zudem<br />

veröffentlichte Layla McCay zusammen mit Jenny Roe das Buch<br />

„Restorative Cities“. Roe ist Teil des UD/MH-Kollegs und unter<br />

anderem langjährige Landschaftsarchitektin im Londoner Büro<br />

Sprunt. Aus fünfjähriger intensiver Recherche entstand eine<br />

wissenschaftliche Grundlage im Bereich City Mental Health.<br />

Das Buch bietet Definitionen, Leitlinien und Beispielprojekte für<br />

die Entwicklung einer lebenswerteren Stadt.<br />

Foto: NHS Confederation<br />

18 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

DIE PIONIER*INNEN<br />

Foto: © Annette Koroll<br />

MAZDA ADLI<br />

„Warum Städte uns krank machen. Und<br />

warum sie trotzdem gut für uns sind.“ Mit<br />

diesem Untertitel bewarb Mazda Adli<br />

2017 sein Buch „Stress and the City“.<br />

Darin setzt sich der Psychiater mit der<br />

Frage auseinander, ob das Stadtleben<br />

der psychischen Gesundheit schadet<br />

– und resümiert, dass die permanenten<br />

Reize der Stadt sowie der soziale Stress<br />

tatsächlich ungesund sind. Gleichzeitig<br />

betont er aber auch, dass die Stadt viele<br />

positive Effekte haben kann. So böten<br />

sie die Möglichkeit zur persönlichen<br />

Entfaltung und kulturelle Diversität. Adli<br />

spricht sich dafür aus, die Stadtplanung<br />

und -gestaltung zu über denken. Sein<br />

Plädoyer: Unter dem Schlagwort Neurourbanistik<br />

eine lebenswertere städtische<br />

Umwelt zu gestalten.<br />

Mazda Adli studierte in Bonn, Wien und<br />

Paris. Im Anschluss an seine Dissertation<br />

ging er an die Klinik für Psychiatrie der<br />

Freien Universität Berlin, wo er als<br />

wissenschaftlicher Mitarbeiter und<br />

Assistenzarzt tätig war. Seit 2004 ist er<br />

Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und<br />

Psychotherapie der Charité am Campus<br />

Mitte. Hier etablierte er „Affektive<br />

Störungen“ als sein Forschungsfeld.<br />

Darunter versteht sich die Auseinandersetzung<br />

mit stressassoziierten Symptomen,<br />

Depression und manisch-depressiven<br />

Erkrankungen. Einen wesentlichen<br />

Teil seiner Forschung widmet er dabei<br />

den Einflussfaktoren, die das Stadtleben<br />

auf Emotionen und Verhalten hat. In<br />

diesem Zuge rief er das „Interdisziplinäre<br />

Forum Neurourbanistik“ ins Leben.<br />

Hier erforschen Neurowissenschaftler*innen,<br />

Architekt*innen, Sozialwissenschaftler*innen<br />

und Stadtplaner*innen<br />

gemeinsam, wie neurowissenschaftliche<br />

Erkenntnisse in der (Planungs-)Praxis<br />

angewendet werden können.<br />

<strong>G+L</strong> 19

THERAPIE:<br />

GRÜN UND BLAU<br />

Viele kennen wahrscheinlich das Gefühl, dass ein Spaziergang im Grünen<br />

gut tut. Ebenso bestätigen zahlreiche Studien, dass Grün- und Blau räume in<br />

der Stadt einen positiven Einfluss auf mentale Gesundheit, Psyche und Wohlbefinden<br />

haben. Was genau Forscher*innen herausgefunden haben und was<br />

das für Stadt planung und Landschaftsarchitekt*innen heißen kann.<br />

ANDREAS EBERT<br />

AUTOR<br />

Andreas Ebert<br />

studierte Landschaftsarchitektur<br />

an der<br />

TU München und der<br />

TU Berlin. Er arbeitete<br />

in verschiedenen<br />

Landschaftsarchitekturbüros<br />

in<br />

Rotterdam, Freising<br />

und Berlin. Aktuell ist<br />

er wissenschaftlicher<br />

Mitarbeiter und<br />

Doktorand am<br />

Institut für Freiraumentwicklung,<br />

Fachgebiet<br />

Entwerfen<br />

urbaner Landschaften<br />

an der<br />

Leibniz Universität<br />

in Hannover.<br />

Für das Fachgebiet Umweltmedizin und<br />

gesundheitliche Bewertung des Umweltbundesamtes<br />

untersucht eine eigene<br />

Fachgruppe für Umweltanalysen und<br />

-prognosen den Einfluss von Naturräumen<br />

auf die Gesundheit. Sie misst<br />

Naturräumen und insbesondere „Stadtgrün“<br />

sowie „Stadtblau“ gesundheitsschützendes<br />

und förderndes Potenzial<br />

bei. „Grün“ und „Blau“ können sich<br />

positiv auf die psychische, physische<br />

und soziale Gesundheit auswirken. Das<br />

funktioniert direkt durch die Minderung<br />

von Lärm, Feinstaub und Hitze oder<br />

indirekt durch die Förderung gesundheitsförderlicher<br />

Verhaltensweisen<br />

wie Bewegung, Sport oder Kontakt<br />

im Außenraum.<br />

Zu diesem Ergebnis kommt auch die<br />

Weltgesundheitsorganisation. Sie stellt<br />

fest, dass zur mentalen Gesundheit<br />

neben individuellen Faktoren und den<br />

sozialen Umständen als dritter wichtiger<br />

Punkt die Umgebung beiträgt, in der wir<br />

leben. Die WHO schlägt deshalb vor,<br />

gesundheitsförderliche Außenräume<br />

und den Kontakt zur Natur zu fördern,<br />

zu schützen und wiederherzustellen,<br />

gerade in Städten.<br />

45 PROZENT GERINGERES RISIKO FÜR<br />

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN BEI<br />

„NATUR-KINDERN“<br />

Eine dänische Studie stellte 2019 fest,<br />

dass sich Grünräume positiv auf die<br />

mentale Gesundheit auswirken und das<br />

Risiko psychischer Erkrankungen verringern<br />

können. Die landesweite Studie mit<br />

mehr als 900 000 Menschen zeigt, dass<br />

Kinder ein 55 Prozent höheres Risiko<br />

haben, psychische Erkrankungen zu<br />

entwickeln, wenn sie in einer wenig<br />

grünen Umgebung groß werden. Für<br />

die Studie werteten die Wissen schaftler*innen<br />

der Universität Aarhus Satellitenbilder<br />

aus den Jahren 1985 bis 2013<br />

aus. Dabei untersuchten sie die Landschaft<br />

rund um die Eltern häuser und<br />

glichen anschließend die Daten mit dem<br />

Risiko ab, im Laufe des Lebens eine von<br />

16 verschiedenen psychischen Erkrankungen<br />

zu entwickeln. Umgeben von<br />

Wäldern, Wiesen, Gärten oder Parks,<br />

haben Kinder, die von Geburt bis zum<br />

zehnten Lebensjahr in der Nähe von<br />

Grünflächen aufwachsen, demnach<br />

ein geringeres Risiko, an psychischen<br />

Störungen zu erkranken. Die<br />

26 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

THERAPIE: GRÜN UND BLAU<br />

Forscher*innen sehen durch die Studie<br />

bewiesen, dass die Implementierung von<br />

Grünräumen in Städten ein wirkungsvoller<br />

Ansatz ist, um die mentale Gesundheit<br />

zu verbessern und psychischen Erkrankungen<br />

vorzubeugen.<br />

ZUFRIEDENHEIT UND PSYCHISCHE<br />

GESUNDHEIT IN DER NÄHE VON<br />

„GRÜN“ HÖHER<br />

GRÜN<br />

STADT-<br />

STADT-<br />

BLAU<br />

Grafik: Laura Celine Heinemann<br />

Dies bestätigt auch eine Studie der<br />

University of Exeter, Großbritannien,<br />

von 2013. Die Forscher*innen fanden<br />

heraus, dass im Schnitt alle 10 000<br />

untersuchten Individuen sowohl weniger<br />

mentalen Stress als auch ein größeres<br />

Wohlbefinden haben, wenn sie in<br />

urbanen Gebieten mit mehr Grünräumen<br />

leben. Dafür dokumentierten<br />

Wissenschaftler*innen 18 Jahre lang<br />

den Wohnort, die psychische Gesundheit<br />

und die Zufriedenheit. Dabei<br />

berücksichtigten sie auch andere<br />

Faktoren, wie den Arbeitsplatz oder<br />

Partnerschaften. So fanden die<br />

Forscher*innen heraus, wie hoch der<br />

Effekt von Grünflächen im Gegensatz zu<br />

anderen positiven Faktoren ist. Eine<br />

MENTALE<br />

GESUNDHEIT<br />

<strong>G+L</strong> 27

DIAGNOSE:<br />

EINSAMKEIT<br />

Wie soll ich einsam sein, bin ich doch ständig in Gesellschaft?<br />

Gerade in Metropolen tendiert man so zu denken. Schon<br />

lange weiß man aus der Psychologie jedoch, dass Einsamkeit<br />

nicht nur mit der Anzahl der Kontakte einhergeht, sondern mit<br />

dem erlebten Ausmaß an Intimität, Verbundenheit und praktischer<br />

Unterstützung. Doch wie viel Verbundenheit erleben wir<br />

in der Anonymität der Großstadt? Und wer hat den Mut sich<br />

einzugestehen, unter Millionen Menschen im Grunde doch<br />

einsam zu sein? Wer unter Einsamkeit leidet, was sie mit uns<br />

macht und was wir dagegen tun können.<br />

SHANTI HETZ<br />

AUTORIN<br />

Shanti Hetz,<br />

Psychologin mit<br />

Schwerpunkt<br />

Entwicklung und<br />

Bildung, hat ihren<br />

Lebensmittelpunkt in<br />

Wien. Sie arbeitet in<br />

der Kinder- und<br />

Jugendberatung,<br />

gibt Studien-<br />

Vorbereitungskurse<br />

und befindet sich in<br />

Ausbildung zur<br />

Psychotherapeutin.<br />

Einsamkeit zu definieren, ist gar nicht so<br />

leicht, wie man vielleicht zunächst annehmen<br />

möchte. Im alltäglichen Sprachgebrauch<br />

werden „einsam“ und „allein“ oft<br />

synonym oder als Redewendung sogar<br />

zusammen verwendet. Aber ist Einsamkeit<br />

wirklich das Gleiche wie Alleinsein? Wir<br />

benötigen keine psychologische Forschung,<br />

um dies zu verneinen. Bei der<br />

Einsamkeit geht es nicht nur um ein<br />

faktisches Alleinsein. Es geht vielmehr um<br />

ein subjektives Erleben der Isolation, das<br />

sich von Person zu Person unterscheidet.<br />

Während manche Menschen nur sehr<br />

wenige Kontakte pflegen und viel alleine<br />

sind, sich aber trotzdem wohl und<br />

verbunden fühlen, gibt es andere, die<br />

ständig unter Leuten sind und doch unter<br />

Einsamkeit leiden. Dabei spielt die eigene<br />

Persönlichkeit eine ebenso große Rolle<br />

wie die erlebte Qualität der geführten<br />

Beziehungen. Auch psychologische<br />

Fragebögen zu Einsamkeit und sozialer<br />

Unterstützung beziehen sich größtenteils<br />

auf die subjektive Wahrnehmung, nicht<br />

auf die quantitative Größe des Freundesoder<br />

Bekanntenkreises. Mit Aussagen wie<br />

„Ich fühle mich isoliert.“ oder „Es gibt<br />

Menschen, mit denen ich reden kann.“<br />

(wie sie in der UCLA Loneliness Scale<br />

verwendet werden) wird der Subjektivität<br />

der Einsamkeit Rechnung getragen.<br />

EINSAMKEIT – NA UND?<br />

Soziale Isolation – so wissen wir aus der<br />

Gesundheitspsychologie – ist ein unterschätzter<br />

Risikofaktor für die psychische,<br />

aber auch körperliche Gesundheit. Mit<br />

dieser Thematik beschäftigt sich die<br />

psychologische Forschung bereits seit den<br />

1960er-Jahren. Die bekannte Alameda-<br />

County-Studie untersuchte beispielsweise<br />

fast 7 000 Personen und ging dabei der<br />

Frage nach, wie soziale Eingebundenheit<br />

mit Gesundheit und Sterblichkeit zusammenhängt.<br />

Über fast zwanzig Jahre<br />

wurden die Proband*innen untersucht.<br />

Das erschreckende Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit,<br />

über den Zeitraum der<br />

Untersuchung zu versterben, war bei<br />

nicht ausreichend sozial eingebundenen<br />

Personen doppelt so hoch wie bei<br />

solchen, die über viele und gute Beziehungen<br />

verfügten.<br />

Eine ebenfalls groß angelegte Metaanalyse<br />

von House, Landis und Umberson<br />

aus den 1980er-Jahren schlussfolgert aus<br />

ihrer Arbeit: Fehlender sozialer Rückhalt<br />

ist ein Risikofaktor, der mit dem Rauchen<br />

vergleichbar ist.<br />

Woher kommt also dieser immense<br />

Zusammenhang zwischen Gesundheit und<br />

Einsamkeit, und wie kommt es, dass nicht<br />

die mentale, sondern auch die körperliche<br />

32 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

DIAGNOSE: EINSAMKEIT<br />

Illustration: Laura Celine Heinemann<br />

<strong>G+L</strong> 33

KÖRPER VS. COUCH<br />

Es ist das alte Lied. Sport ist wichtig. Wir sollten uns alle mehr bewegen. Sport macht<br />

glücklicher, und Sport hält nicht nur körperlich, sondern auch mental gesund. Daran ist mit<br />

Sicherheit etwas dran. Doch wer tiefer in das Thema einsteigt, merkt schnell, dass noch viele<br />

Fragen unbeantwortet bleiben und vor allem dass das moderne Leben in einer Stadt ganz<br />

eigene Herausforderungen für die mentale Gesundheit und das vermeintliche Wundermittel<br />

Sport bereithält.<br />

TOBIAS HAGER<br />

Sport in der Freizeit: Um von den positiven<br />

Effekten regelmäßiger Bewegung zu profitieren,<br />

braucht man kein*e Leistungssportler*in zu sein.<br />

Foto: Jannes Glas via Unsplash<br />

36 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

KÖRPER VS. COUCH<br />

AUTOR<br />

Tobias Hager ist<br />

Journalist und<br />

Digitalisierungs-<br />

Experte. Seit 2020<br />

leitet er als Chief<br />

Content Officer die<br />

Medienmarken von<br />

Georg Media und ist<br />

dort ebenfalls für<br />

alle digitalen<br />

Themen zuständig.<br />

Eines sollte uns allen bereits klar sein:<br />

Sport hält fit und kann großen Spaß<br />

machen, sogar zum freizeitfüllenden<br />

Hobby werden. Klar ist auch, dass man<br />

kein*e Leistungs- oder Extremsportler*in<br />

werden muss, um von den positiven<br />

Effekten regelmäßiger Bewegung zu<br />

profitieren. Doch welchen Einfluss hat<br />

ein trainierter Körper auf das mentale<br />

Wohlbefinden oder gar die Psyche? Oder<br />

geht es möglicherweise eher um die<br />

negativen Effekte der berühmten Work-<br />

Couch-Balance als um das Fit-Sein?<br />

Zwischen mentaler Gesundheit und Sport<br />

gibt es durchaus einen Zusammenhang.<br />

Allerdings sollte man einschränkend<br />

vorwegnehmen, dass es wohl eher einen<br />

Zusammenhang zwischen regelmäßiger<br />

Bewegung und mentaler Gesundheit gibt.<br />

Das Wort „Sport“ kann für den einen<br />

oder anderen ja durchaus abschreckend<br />

wirken, und die Erkenntnis dieses Artikels<br />

ist sicherlich, dass es mehr um die<br />

Regel mäßigkeit und moderate Bewegung<br />

als um wirklichen Sport geht.<br />

EINFLUSS AUF DIE MENTALE<br />

GESUNDHEIT<br />

Bereits 2018 wies die WHO auf den<br />

eklatanten Bewegungsmangel in Industrieländern<br />

hin. Dieser sei so stark und<br />

bedrohlich, dass unter dem Titel „More<br />

Active People for a Healthier World“ ein<br />

„Global Action Plan on Physical Activity<br />

2018–2<strong>03</strong>0“ veröffentlicht wurde. Laut<br />

der WHO sitzen wir zu viel vor Computern<br />

und verbringen den Feierabend lieber<br />

auf der Couch oder sitzend mit Alkohol in<br />

Bars, Kneipen und Restaurants. Gut, diese<br />

Studie wurde vor der Pandemie veröffentlicht.<br />

Das leidige Thema mit Bars und<br />

Restaurants hatte sich nun ja für eine<br />

Zeit lang erledigt. Doch schieben wir den<br />

Galgenhumor mal bei Seite: Die meisten<br />

Menschen in Städten arbeiten inzwischen<br />

mit Computern, und der Arbeitsalltag<br />

vieler Menschen lässt kaum Bewegung zu.<br />

Auch wenn die WHO empfiehlt, mehr mit<br />

dem Rad zur Arbeit zu fahren, pendeln<br />

nach wie vor viele Menschen sitzend im<br />

Auto oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.<br />

Vor der Arbeit klappt das mit dem Sport<br />

für viele Berufe nicht zuverlässig, und danach<br />

ist man schnell zu erschöpft und vom<br />

lahmenden Computeralltag erschlagen.<br />

Da liegt der Gedanke nahe, dass sich<br />

nicht nur der Körper dem sitzenden Verfall<br />

ergeben muss, sondern auch der Geist<br />

eingeschränkt oder gar verletzt wird.<br />

Um diesen Phänomenen entgegenzuwirken,<br />

empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation<br />

moderates Ausdauertraining von<br />

mindestens 150 Minuten pro Woche.<br />

Erwiesen ist, dass derartiges Training bei<br />

Menschen zwischen 18 und 64 Jahren<br />

<strong>G+L</strong> 37

WIR BRAUCHEN<br />

DAS SPIEL WIE DIE<br />

LUFT ZUM ATMEN.<br />

Wie kreative und naturnahe Spielräume unsere Kinder bestärken und fördern.<br />

Ein Appell des Stuttgarter Planungsbüros KuKuk Freiflug.<br />

KUKUK FREIFLUG<br />

Den Abenteuerspielplatz des Kinderzentrums<br />

SPIELI in Würzburg gestalteten die Planer*innen<br />

von KuKuk Freiflug neu.<br />

Foto: KuKuk Freiflug<br />

46 <strong>G+L</strong>

URBAN MENTAL HEALTH<br />

WIR BRAUCHEN DAS SPIEL WIE DIE LUFT ZUM ATMEN.<br />

„WIR BRAUCHEN NICHT SO<br />

FORTZULEBEN, WIE WIR GESTERN<br />

GELEBT HABEN. MACHEN WIR UNS<br />

VON DIESER ANSCHAUUNG LOS,<br />

UND TAUSEND MÖGLICHKEITEN<br />

LADEN UNS ZU NEUEM LEBEN EIN.“<br />

CHRISTIAN MORGENSTERN<br />

AUTOR*INNEN<br />

KuKuk Freiflug aus<br />

Stuttgart erforscht,<br />

konzipiert, berät,<br />

plant, entwirft<br />

und betreut<br />

Landschafts, Stadtund<br />

Spielräume.<br />

„Spielplätze sind ein Armutszeugnis<br />

unserer Gesellschaft!“ – diese provokante<br />

Aussage von KuKuk Freiflug-Gründer<br />

Bernhard Hanel führt die Tatsache vor<br />

Augen, dass es sich bei den meisten<br />

Spielplätzen unserer Städte nur um ein<br />

Nebenprodukt handelt. Die ersten Spielplätze<br />

entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts<br />

und sollten den Arbeiterkindern,<br />

in der dicht bewohnten Stadt, einen<br />

Rückzugsraum bieten. Zwar bringen<br />

Kinder von Natur aus die Fähigkeit mit,<br />

ihr Umfeld zum Spiel zu machen, jedoch<br />

hat ihnen der Städtebau den Raum dafür<br />

genommen und damit auch die spielerische<br />

Freiheit. Höchste Zeit, der nachkommenden<br />

Generation erneut Zugang<br />

zu natürlich gestalteten Spielräumen<br />

zu ermöglichen.<br />

Der Megatrend „Urbanisierung“ lässt<br />

die Städte weiterwachsen. Inzwischen<br />

lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung<br />

in städtischen Gebieten. Zu den<br />

zahlreichen positiven Entwicklungen,<br />

wie zum Beispiel diverse Bildungsmöglichkeiten,<br />

technische Innovationen und<br />

eine verbesserte Gesundheitsinfrastruktur,<br />

gesellen sich jedoch auch immer<br />

mehr soziale Herausforderungen. Die<br />

wachsende Dichte erhöht den sozialen<br />

Stress – und statt das wir uns vereinen,<br />

isolieren wir uns voneinander. Oft aus<br />

Überforderung und Selbstschutz. So<br />

leben wir Menschen in Städten oft<br />

einsam. Ein Effekt, den wir während der<br />

Covid-Pandemie auf extreme Weise<br />

spüren konnten.<br />

„Wer in der Stadt lebt, hat ein höheres<br />

Risiko, psychisch zu erkranken“, weiß<br />

Psychiater und Stressforscher Prof. Dr.<br />

med. Mazda Adli (Klinik für Psychiatrie<br />

und Psychotherapie/Charité Berlin).<br />

Und da immer mehr Familien im städtischen<br />

Raum leben, sind auch Kinder<br />

diesem Risiko ausgesetzt. Sie werden<br />

viel zu früh außernatürlichen Strapazen<br />

ausgesetzt, die einer kindgerechten,<br />

gesunden Entwicklung entgegenwirken.<br />

Und hier kommen wir ins Spiel: die<br />

Freiraum- und Landschaftsplaner*innen.<br />

Durch die Gestaltung des urbanen<br />

Außenraumes können wir grundlegend<br />

ausgleichende Gegenpole setzen und<br />

dem sozialen Stress entgegenwirken: mit<br />

neuen Spielräumen für Kinder sowie mit<br />

Plätzen für Jugendliche und Erwachsene<br />

zum Chillen, Bewegen und Austauschen.<br />

Kurz: ein „Wohnzimmer für die Bürger*innen“.<br />

Wenn wir es schaffen, die<br />

Stimmen der Kinder ernst zu nehmen<br />

und mit dieser Haltung Entscheidungsträger*innen<br />

der Stadtentwicklung mit<br />

ins Boot zu holen, kann Resilienz vom<br />

Kindesalter an in unseren komplexen<br />

Systemen wachsen.<br />

Ob im Hinterhof eines Wohnungsbaus,<br />

in der Parkanlage nebenan, auf dem<br />

Schulhof, dem Kirchenvorplatz, auf den<br />

Bahnhofstreppen, dem Bürgersteig,<br />

dem Bolzplatz, auf dem Marktplatz, in<br />

<strong>G+L</strong> 47