mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier

mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier

mb1: semeiologie biologique - Faculté de médecine de Montpellier

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

MB1: SEMEIOLOGIE BIOLOGIQUE<br />

MB1 - Séméiologie <strong>biologique</strong> - Piva<br />

Groupe 22 - A. Schlumpf et E. Maris<br />

08/10/07<br />

C’est l’application directe <strong>de</strong>s connaissances acquises en biochimie structurale et<br />

métabolique.<br />

Elle trouve son application dans l’analyse et l’exploration fonctionnelle. Elle participe au<br />

diagnostic. Elle permet une compréhension <strong>de</strong>s processus pathologiques et au suivi d’une<br />

affection dans la pratique médicale quotidienne. Elle nécessite <strong>de</strong> faire appel à l’esprit <strong>de</strong><br />

synthèse pour une interprétation globale <strong>de</strong>s résultats (attention aux dosages isolés, tenir<br />

compte <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong> référence, connaître les limites <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s...). Elle est différente<br />

<strong>de</strong> la physiopathologie qui explique le comment <strong>de</strong>s processus. C’est l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s signes<br />

(<strong>biologique</strong>s...) et elle fait appel à la mémoire.<br />

Plan du cours:<br />

• Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine<br />

• Principales enzymes d’intérêt clinique<br />

• transaminases: ASAT, ALAT<br />

• phosphatases: alcalines et aci<strong>de</strong>s 5’N<br />

• gamma-glutamyl- transpeptidase (γGT)<br />

• lactico-<strong>de</strong>shydrogénase (LDH)<br />

• créatineK, aldolase<br />

• amylase, lipase<br />

• cholinestérase, ornityl carbamyl transférase<br />

• Protéines plasmatiques (≈15/250 000)<br />

• fonction, localisation<br />

• intervalles <strong>de</strong> référence<br />

• métho<strong>de</strong>s d’exploration<br />

• VS, PT (protéines totales)<br />

• électrophorèse<br />

• variations dans quelques syndromes<br />

• Protéines et métabolisme du fer<br />

• Glycémie<br />

• Métabolisme <strong>de</strong>s anomalies <strong>de</strong>s bases puriques et pyrimidiques<br />

• aci<strong>de</strong> urique<br />

• Phosphories<br />

Bibliographie:<br />

“Précis <strong>de</strong> terminologie médicale” J Chevalier<br />

Editions Maloine 1987<br />

“Dictionnaire <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine” Garnier Delamare 23ème édition<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine et ictères ou “jaunisses”<br />

Objectif: valeur sémiologique du dosage <strong>de</strong> la bilirubine<br />

• symptôme clinique: ictère<br />

• organe: foie<br />

• métabolite responsable <strong>de</strong> l’ictère: bilirubine<br />

Ictère ou jaunisse<br />

• coloration jaune plus ou moins intense <strong>de</strong> la peau et <strong>de</strong>s muqueuses jusqu’au marron<br />

vert<br />

• manifestation clinique d’une augmentation du taux <strong>de</strong> bilirubine circulant<br />

• affecte tous les âges <strong>de</strong> la vie<br />

Les causes <strong>de</strong> l’ictère sont multiples: certaines sont graves, d’autres bénignes ou<br />

physiologiques. L’ictère ne doit jamais être négligé. Il doit être exploré pour connaître<br />

l’origine avec certitu<strong>de</strong>.<br />

I - Métabolisme normal <strong>de</strong> la bilirubine<br />

1 - Etape pré-hépatique<br />

La bilirubine n’a pas une origine hépatique. Elle provient en majeure partie <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>struction dans le système réticulo-endothélial <strong>de</strong>s hématies vieillies (environ 120 jours).<br />

L’hémoglobine est alors libérée et sa molécule est déstructurée en chaîne α et en chaîne<br />

β. Le fer et la globine sont libérés. La fraction héminique conduit à une bilirubine<br />

préhépatique ou bilirubine libre ou non conjuguée.<br />

SRE: ensemble <strong>de</strong> cellules disséminées dans différents tissus <strong>de</strong> l’organisme. Il regroupe:<br />

• les histiocytes du TC<br />

• tissus splénique (rate) et lymphoï<strong>de</strong> (ganglions)<br />

• les cellules <strong>de</strong> la moelle osseuse<br />

• les cellules du foie: cellules <strong>de</strong> Kupffer<br />

Fe 3+ globine<br />

Hg = > choléglobine = > vendoglobine = > biliverdine = > bilirubine<br />

La bilirubine a une absorbance élevée son dosage est donc facile.<br />

Elle arrive par la veine porte au foie.<br />

2 - Etape hépatique<br />

Quand les fonctions hépatiques sont normales, la bilirubine est totalement transformée<br />

dans le foie en bilirubine conjuguée.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Trois mécanismes interviennent:<br />

• captation hépatocytaire<br />

• glycuro-conjugaison<br />

• excrétion biliaire<br />

La bilirubine conjuguée ainsi formée sera excrétée dans la bile.<br />

Remarque: la capacité <strong>de</strong> glycuro-conjugaison est limitée à trois fois la production normale<br />

≈ 3x300 mg/L/jr<br />

≈1mg/L/jr<br />

SANG BILE<br />

Transport <strong>de</strong> la bilirubine libre dans l’hépatocyte<br />

3 - Etape post hépatique<br />

La bilirubine conjuguée forme <strong>de</strong>s pigments biliaires. Elle est excrétée dans la bile qui est<br />

stockée dans la vésicule biliaire. Déversée dans le duodénum elle subira une succession<br />

<strong>de</strong> modifications structurales: c’est le cycle entérohépatique qui conduit à la formation <strong>de</strong><br />

bilinogènes dont la majeure partie sera excrétée sous forme <strong>de</strong> stercobiline dans les selles<br />

et urobiline dans les urines<br />

Composition <strong>de</strong> la bile<br />

• eau<br />

• enzymes dont Pal, γGT, 5’N...<br />

• électrolytes sulfoconjugués (détoxification)<br />

• protéines<br />

• cholestérol, lécithine<br />

• sels biliaires = détergents fabriqués à partir du CHO <strong>de</strong>s aci<strong>de</strong>s aminés taurine et glycine<br />

• pigments biliaires ( bilirubine conjuguée)<br />

La bile joue un rôle très important et très complexe dans la physiologie <strong>de</strong> la digestion.<br />

Cycle entéro hépatique<br />

RE<br />

Bilirubine libre R<br />

Pôle vasculaire<br />

Glycuronyltransférase<br />

(+ 2 aci<strong>de</strong>s<br />

glucuroniques) Pôle biliaire<br />

CHO<br />

COOH<br />

Ac glucuronique<br />

oxydation en C6<br />

20% <strong>de</strong>s pigments biliaires seront déconjugués en bilirubine libre et réabsorbés par le foie<br />

75% seront transformés en bilinogènes incolores: urobilinogène, stercobilinogène qui<br />

après oxydation donneront <strong>de</strong>s produits d’élimination fécale : urobiline et stercobiline.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

5% <strong>de</strong>s bilinogènes échappent à l’oxydation; ils seront réabsorbés et en partie éliminés<br />

par le rein ce qui conduit à une trace normale d’urobiline urinaire.<br />

Lorsque la production <strong>de</strong> bilirubine libre augmente anormalement (hémolyses<br />

pathologiques) le foie élimine cet excès en accélérant le processus <strong>de</strong> glycuroconjugaison<br />

(dans les limites <strong>de</strong> sa capacité).<br />

Cette hyperproduction <strong>de</strong> bilirubine conjuguée entraîne une amplification <strong>de</strong> cycle entéro<br />

hépatique et donc une élévation <strong>de</strong> l’urobiline urinaire à partir <strong>de</strong>s 5% réabsorbés.<br />

II - Les formes circulantes <strong>de</strong> la bilirubine<br />

1 - La bilirubine non conjuguée ou bilirubine libre<br />

En fait elle est liée à l’albumine: une mole d’albumine transporte 2 à 5 moles <strong>de</strong> bilirubine.<br />

C’est la forme pré-hépatique. Chez le sujet normal c’est la seule forme circulante<br />

(présence normale dans le plasma). C’est une molécule hydrophobe, insoluble dans l’eau,<br />

soluble dans les solvants organiques et les lipi<strong>de</strong>s (forme neurotonique +++).<br />

2 - La bilirubine conjuguée<br />

C’est la forme post-hépatique. Normalement absente du plasma ou présente à l’état <strong>de</strong><br />

traces. Elle est soluble dans l’eau et insoluble dans les lipi<strong>de</strong>s. Dans certains états<br />

pathologiques elle s’accumule dans le sang et sera alors éliminée par les reins sous forme<br />

<strong>de</strong> pigments biliaires urinaires.<br />

Dans le sang:<br />

BT = BL + BC<br />

BT = BL + 0+<br />

BT= bilirubine totale<br />

0+ = à l’état <strong>de</strong> traces<br />

3 - Caractères généraux <strong>de</strong> la bilirubine<br />

Dénomination Localisation Solubilité Métabolisation Formes<br />

circulantes<br />

BL<br />

BNC<br />

B indirecte<br />

BC<br />

B directe<br />

BT = BL + BC<br />

pré-hépatique hydrophobe<br />

insoluble dans<br />

lʼeau<br />

soluble dans<br />

les lipi<strong>de</strong>s<br />

post-hépatique soluble dans<br />

lʼeau<br />

insoluble dans<br />

les lipi<strong>de</strong>s<br />

subit la<br />

glycuroconjugaison<br />

hépatique<br />

excrétion<br />

normalement<br />

dans la bile<br />

subit le cycle<br />

entéro<br />

hépatique<br />

liée à la sérum<br />

albumine<br />

présence<br />

normale dans<br />

le plasma<br />

absente<br />

normalement<br />

dans le plasma<br />

Valeurs<br />

normales<br />

17μmol/L<br />

0 ou < 3μmol/L<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

17 = 10x1,7 +0<br />

[µmol/L] = [mg] x 1,7<br />

III - Valeurs <strong>de</strong> référence<br />

1 - Enfants adultes<br />

BT : < 17 µmol/L soit 10 mg/L (2 à 24)<br />

on la trouve presque exclusivement sous forme <strong>de</strong> bilirubine libre<br />

BC: absente ou < 3 µmol/L (0 à 8)<br />

1 mg/L => 1,7 µmol/L<br />

2 - Nouveaux nés<br />

En raison du contexte physiologique et en l’absence <strong>de</strong> toute pathologie on donne:<br />

âge du nouveau né valeur normale pour la bilirubine totale<br />

12 heures < 103 μmol/L 60 mg/L<br />

J+2 < 145 μmol/L 85 mg/L<br />

J+3 < 196 μmol/L 115 mg/L<br />

J+4 à J+5 < 150 μmol/L 88 mg/L<br />

J+5 à J+15 baisse progressive jusquʼaux valeurs <strong>de</strong> lʼadulte<br />

( 17 μmol/L )<br />

Le taux <strong>de</strong> bilirubine conjuguée sera fonction <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> maturité du foie il doit rester<br />

inférieur à 10% <strong>de</strong> la bilirubine totale. Il ne faut pas confondre l’ictère physiologique et<br />

l’ictère pathologique; il existe une pério<strong>de</strong> à surveiller pour ne pas laisser <strong>de</strong> séquelles au<br />

cerveau<br />

3 - Valeurs pathologiques<br />

L’ictère est cliniquement décelable pour une bilirubine totale proche <strong>de</strong> 30 µmol/L. Pour<br />

<strong>de</strong>s valeurs comprises entre 20 et 50 µmol/L (20 à 30 mg/L) on parlera d’état subictérique.<br />

On parle d’ictère franc pour une bilirubine totale <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 120 à 190 µmol/L<br />

(70 à 110 mg/L). Dans les cas très intenses les valeurs <strong>de</strong> la bilirubine totale peuvent aller<br />

jusqu’à 850 µmol/L (500 mg/L) et plus. Le sérum est alors fortement coloré en jaune avec<br />

<strong>de</strong>s reflets verdâtres.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

IV - Valeurs sémiologiques globales<br />

Le dosage permet:<br />

• d’authentifier un ictère ou un sub-ictère<br />

• <strong>de</strong> chiffrer son intensité<br />

• <strong>de</strong> suivre son évolution<br />

C’est la comparaison <strong>de</strong>s taux sériques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux formes circulantes, c’est à dire bilirubine<br />

libre et bilirubine conjuguée, qui par leur valeur discriminante permet <strong>de</strong> cerner les causes<br />

<strong>de</strong> l’ictère. L’orientation sémiologique dépendra du pourcentage <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />

formes <strong>de</strong> la bilirubine circulante.<br />

Quand le taux <strong>de</strong> la bilirubine libre équivaut à 70% <strong>de</strong> la bilirubine totale, on parle d’ictère<br />

à la bilirubine libre.<br />

BL/BT = 70%<br />

Quand le taux <strong>de</strong> bilirubine conjuguée équivaut à 80% <strong>de</strong> la bilirubine totale, on parle<br />

d’hyperbilirubinémie conjuguée.<br />

BC/BT = 80%<br />

Entre ces <strong>de</strong>ux valeurs, on parle d’ictère mixte.<br />

V - Hyperbilirubinémies et ictères<br />

1 - Les hyperbilirubinémies à bilirubine libre<br />

A - Affections constitutionnelles<br />

Le foie n’est pas responsable <strong>de</strong> l’ictère. Le mécanisme est le suivant: hémolyse<br />

pathologique → libération anormale d’Hb → surproduction <strong>de</strong> bilirubine libre qui dépasse<br />

la capacité du foie → ictère à bilirubine libre<br />

a - affections constitutionnelles<br />

Atteintes globulaires : anisocytose, fragilité <strong>de</strong>s hématies (mb)<br />

Sphérocytose: maladie <strong>de</strong> Minkowski-Chauffard (défaut <strong>de</strong> synthèse <strong>de</strong>s protéines<br />

membranaires)<br />

Enzymopathies érythrocytaires: la plus fréquente est le déficit en G6PD (Glucose 6<br />

Phosphate Déshydrogénase), affection liée au sexe et au chromosome X. Elle se révèle<br />

par <strong>de</strong>s crises aiguës d’hémolyse induite par <strong>de</strong>s facteurs déclenchants tels que les<br />

médicaments ou les fèves fraîches (favisme).<br />

Thalassémies: ce sont <strong>de</strong>s affections génétiques répandues dans le mon<strong>de</strong> entier<br />

mais plus particulièrement au Niger, au Mali, en Thaïlan<strong>de</strong> jusqu’au pourtour<br />

méditerranéen. C’est une anomalie <strong>de</strong> structure <strong>de</strong> l’Hb caractérisée par un défaut <strong>de</strong><br />

synthèse portant sur une ou plusieurs chaînes <strong>de</strong> la globine et entraînant une maturation<br />

précoce <strong>de</strong>s hématies qui avortent intra médullairement.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Hémolyse<br />

ictère<br />

C’est une affection grave qui peut passer longtemps inaperçue jusqu'à l’intervention d’un<br />

facteur déclenchant qui peut être iatrogène (nivaquine) ou une maladie infectieuse.<br />

Il ne faut pas confondre thalassémie et drépanocytose. La thalassémie est due à une<br />

anomalie <strong>de</strong> structure <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> globines et <strong>de</strong> leur région. Elles sont soit<br />

manquantes, soit en surnombre soit malformées. Les globules rouges ne sont pas<br />

fonctionnels et sont fragilisés. Cette pathologie est mieux supportée par la population<br />

noire que caucasienne.<br />

La drépanocytose ou anémie falsiforme est due à la substitution d’un AA (6) sur la<br />

chaîne β:<br />

b - affection acquises<br />

anémie hypochrome microcytaire (petits GR)<br />

Val Glu<br />

HbS → HbA<br />

P N<br />

Elles sont dues à <strong>de</strong>s facteurs externes aux globules rouges:<br />

• Des facteurs transfusionnels<br />

• erreurs <strong>de</strong> transfusion (groupes)<br />

• isoimmunisation <strong>de</strong>s polytransfusés (perte <strong>de</strong> la tolérance avec sécrétion d’anticorps<br />

contre les globules rouges entraînant l’hémolyse)<br />

• Des facteurs toxiques<br />

• métaux lourds, solvants organiques... (dérivés chlorés très toxiques)<br />

• venins <strong>de</strong> serpents<br />

• champignons (amanite phalloï<strong>de</strong>)<br />

• Des facteurs infectieux ou parasitaires<br />

• septicémie à germe hémolysant<br />

• paludisme<br />

• Des facteurs mécaniques<br />

• prothèse valvulaire<br />

• hémodialysés (injection d’héparine)<br />

B - Déficits hépatiques en glycuronyltransférase (GT)<br />

a - Déficit définitif mais partiel en GT ou maladie <strong>de</strong> Gilbert (hyperbilirubinémie libre<br />

congénitale)<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Il s’agit d’une affection fréquente qui touche 2 à 4 % <strong>de</strong> la population sans aucun signe<br />

d’atteinte hépatique. Le foie possè<strong>de</strong> seulement une faible capacité à conjuguer la<br />

bilirubine libre dont la moindre surproduction s’accumule.<br />

L’ictère épisodique et peu intense est induit par divers facteurs:<br />

• stress<br />

• état infectieux<br />

• jeûne<br />

• excès <strong>de</strong> fatigue physique<br />

• facteurs iatrogènes<br />

• sport intense<br />

L’ictère régresse <strong>de</strong> lui même ou sous l’effet d’inducteurs enzymatiques (phénobarbital)<br />

Cette affection ne justifie aucun traitement il s’agit plus d’un handicap que d’une maladie.<br />

Si dans une famille un individu mala<strong>de</strong> est décelé alors il y a une enquête familiale.<br />

b - déficit définitif total en GT (maladie <strong>de</strong> Criegler Najiar)<br />

Cette maladie se manifeste dès les premières heures <strong>de</strong> la vie par un ictère intense à<br />

bilirubine libre qui passe rapi<strong>de</strong>ment à la chronicité. La bilirubine libre augmente<br />

rapi<strong>de</strong>ment pouvant atteindre <strong>de</strong>s valeurs très élevées. Le nouveau né risque <strong>de</strong><br />

développer une encéphalopathie gravissime conduisant à la mort. Ici aussi la découverte<br />

d’un cas entraîne une enquête familiale.<br />

Maladie <strong>de</strong> Gilbert Syndromes <strong>de</strong> Criegler Najiar 1 et 2<br />

Promoteur 1A 2 3 4 5 COOH<br />

Région variable Région constante<br />

Mutations <strong>de</strong> la bilirubine glycuronyltransférase<br />

La base génétique est la même entre les <strong>de</strong>ux. Tous les pourcentages <strong>de</strong> déficit peuvent<br />

exister mais dans tous les cas c’est grave.<br />

C - Ictère physiologique du nouveau né (déficit transitoire)<br />

C’est une affection très fréquente qui touche 50% <strong>de</strong>s nouveaux nés et 75% <strong>de</strong>s<br />

prématurés. A la naissance alors qu’il y a toujours surproduction <strong>de</strong> bilirubine libre il peut<br />

apparaître un déficit transitoire en GT consécutif à une immaturité hépatique. L’ictère<br />

toujours à bilirubine libre sera modéré à intense n’excédant pas 85 µmol/L (50 mg/L). Il se<br />

produit à J+2 ou J+3.<br />

En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> toute autre pathologie associée l’enzyme re<strong>de</strong>venant progressivement<br />

fonctionnelle les troubles régressent d’eux même en 7 à 10 jours.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

C’est une affection physiologique différente <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Criegler et Najiar ou <strong>de</strong><br />

l’ictère néonatal par incompatibilité rhésus (très graves).<br />

D - Ictère pathologique du nouveau né ou ictère par incompatibilité foeto-maternelle<br />

(maladie hémolytique du nouveau né)<br />

C’est une affection assez fréquente dont on connaît bien aujourd’hui le mécanisme,<br />

l’évolution et le traitement. Il s’agit d’une incompatibilité foeto-maternelle rhésus ou ABO<br />

entraînant dès la naissance une hyper hémolyse pathologique aggravée par le contexte<br />

physiologique post natal.<br />

Chez la mère Rh- après plusieurs grossesses il peut apparaître <strong>de</strong>s anticorps acquis<br />

dirigés contre les antigènes <strong>de</strong>s hématies foetales. Au moment <strong>de</strong> l’accouchement ces<br />

anticorps (dits agglutinines irrégulières) peuvent passer la barrière placentaire et auront un<br />

effet agglutinant sur les hématies foetales.<br />

L’ictère à bilirubine libre est souvent très intense (> 200 µmol/L)<br />

Cette affection nécessite une surveillance étroite car à partir d’un taux <strong>de</strong> bilirubine libre <strong>de</strong><br />

l’ordre <strong>de</strong> 250 µmol/L (150 mg/L) il apparaît un risque majeur: la bilirubine libre va diffuser<br />

en raison <strong>de</strong> sa liposolubilité dans les constituants cellulaires lipidoprotéiques du SNC<br />

entraînant <strong>de</strong>s troubles neurologiques irréversibles: c’est l’ictère nucléaire.<br />

Incompatibilité <strong>de</strong>s facteurs rhésus<br />

Ce sont <strong>de</strong>s variants protéiques immunogènes <strong>de</strong> la surface <strong>de</strong>s érythrocytes découverts<br />

pour la première fois par Rhesus-Affen. Le variant D (PM=417 AA) est fréquent chez 84%<br />

<strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> race blanche que l’on nomme Rh + les autres Rh -.<br />

Si un enfant Rh + naît d’une mère Rh - il est possible que <strong>de</strong>s GR foetaux parviennent<br />

dans la circulation maternelle par effraction pendant l’accouchement traversant le placenta<br />

et y déclenche une forte synthèse d’anticorps <strong>de</strong> type immunoglobulines G contre<br />

l’antigène Rhésus D <strong>de</strong> l’enfant. Cette réaction n’a aucune conséquence pour la mère et<br />

l’enfant lors du premier accouchement.<br />

Les complications surviennent lors d’une prochaine grossesse si l’enfant est Rh +.<br />

1ère grossesse<br />

Mère rhésus D-<br />

Foetus rhésus D+<br />

Au premier accouchement les sangs <strong>de</strong> la mère et du foetus sont en contact. Les<br />

globules rouges foetaux induisent chez la mère la production dʼanticorps anti rhésus <strong>de</strong><br />

classe IgG appelés agglutinines irrégulières. Ces agglutinines IgG hémolysent les<br />

globules rouges foetaux Rh D +.<br />

Le foetus né nʼest pas en danger<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

La mère est immunisée et gar<strong>de</strong> la mémoire <strong>de</strong> la protéine D qui ne lui appartient pas.<br />

A la <strong>de</strong>uxième grossesse:<br />

Mère rhésus D -<br />

Foetus rhésus D +<br />

La mère sécrète les anticorps qui passent le barrière placentaire et il va y avoir hémolyse <strong>de</strong>s<br />

globules rouges foetaux.<br />

Le foetus est en danger (anémie, oedème, ictère nucléaire avec séquelles neurologiques).<br />

Il y a <strong>de</strong>s risques dʼavortement plus ou moins précoces.<br />

Solution: surveillance du taux <strong>de</strong> bilirubine non conjuguée et <strong>de</strong>s IgG, UV (permettant<br />

lʼélimination <strong>de</strong> la bilirubine libre), perfusions dʼalbumine, exsanguino-transfusion<br />

(changement total sang du foetus ce qui est dangereux) et prophylaxie aux IgG (vaccin)<br />

Prophylaxie <strong>de</strong> la maladie hémolytique du nouveau né<br />

En absence <strong>de</strong> traitement: immunisation <strong>de</strong> la mère, les globules rouges passent par<br />

effraction le barrière placentaire et la mère fabrique les anticorps (délai 48h)<br />

Le traitement consiste à lui injecter <strong>de</strong>s IgG tout <strong>de</strong> suite après le premier accouchement<br />

avant qu’elle ne synthétise les siennes <strong>de</strong> manière à éliminer les traces <strong>de</strong> globules<br />

rouges foetaux restant après l’accouchement. Pas d’immunisation <strong>de</strong> la mère. Tout se<br />

passe pour la grossesse suivante comme si c’était une première grossesse.<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

2 - Les hyperbilirubinémies à bilirubine conjuguée<br />

La production <strong>de</strong> bilirubine libre et sa conjugaison sont normalement assurées mais la<br />

présence d’un obstacle mécanique sur les voies biliaires extra hépatiques entraîne:<br />

• une diminution ou un arrêt <strong>de</strong> l’excrétion biliaire: cholestase<br />

• une diffusion <strong>de</strong> la bile à travers le foie où elle va passer dans tout le secteur vasculaire<br />

entraînant un syndrome <strong>de</strong> cholestase extra hépatique.<br />

L’ictère à bilirubine conjuguée sera intense à très intense.<br />

Hyperbilirubinémie avec 80% <strong>de</strong> bilirubine conjuguée pouvant atteindre <strong>de</strong>s valeurs très<br />

élevées: bilirubine totale = 850 µmol/L soit 500 mg/L<br />

1 mg/L → 1,7 µmol/L<br />

La bilirubine conjuguée soluble s’élimine dans les urines sous forme <strong>de</strong> pigments biliaires,<br />

les urines prenant une teinte foncée et un aspect mousseux.<br />

Les étiologies les plus fréquentes sont dues à <strong>de</strong>s obstacles mécaniques sur les voies<br />

biliaires:<br />

• lithiases biliaires (= calculs formés par du cholestérol et du bilirubinate <strong>de</strong> Ca2+)<br />

• cancer <strong>de</strong> la tête du pancréas ou <strong>de</strong>s voies biliaires<br />

3 - Les hyperbilirubinémies <strong>de</strong> type mixte<br />

Elles sont la conséquence d’un certain nombre d’affections et <strong>de</strong> lésions hépatiques<br />

(atteinte hépatocytaire, tumeur au foie...) entraînant une baisse du drainage et <strong>de</strong><br />

l’excrétion biliaire, c’est à dire une cholestase intra-hépatique (la fonction <strong>de</strong> glycuroconjugaison<br />

étant conservée)<br />

Les étiologies les plus fréquentes sont:<br />

• les hépatites (nécroses hépatocytaires d’origine diverse<br />

• hépatites ABCDE<br />

• hépatites médicamenteuses (antibiotiques, neuroleptiques, antidépresseurs)<br />

• hépatites toxiques (venins, champignons, pestici<strong>de</strong>s, métaux lourds)<br />

• les cirrhoses (insuffisance hépatocytaire chronique) dues à l’alcool, aux médicaments ou<br />

aux virus.<br />

• les cancers primitifs et secondaires du foie<br />

Deux cas particuliers: les maladies <strong>de</strong> Dubin-Johnson et <strong>de</strong> Roto<br />

Ces <strong>de</strong>ux maladies rares et bénignes (1% <strong>de</strong> la population) correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s troubles<br />

<strong>de</strong> l’excrétion biliaire qui se manifestent par l’augmentation <strong>de</strong> la bilirubine totale.<br />

BT = BNC (40%) + BC (60%)<br />

Le foie est pigmenté:<br />

• en noir par <strong>de</strong> la mélanine dans la maladie <strong>de</strong> Dubin-Johnson<br />

• en vert sombre dans la maladie <strong>de</strong> Roto<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Le patient est asthénique. Il n’y a pas <strong>de</strong> cholestase ni <strong>de</strong> cytolyse hépatique.<br />

Pas <strong>de</strong> traitement médicamenteux.<br />

Cholestase = rétention biliaire, baisse ou arrêt du flux biliaire se traduisant par une<br />

augmentation <strong>de</strong> la bilirubine conjuguée et <strong>de</strong> la bilirubine totale.<br />

Cholestase intra-hépatique<br />

• hépatites<br />

• cancers primitifs et secondaires du foie<br />

• cirrhose biliaire primitive (+++ chez la femme)<br />

• cirrhoses toutes confondues<br />

Cholestase extra-hépatique<br />

• par obstacle: lithiase ou calculs<br />

• par compression <strong>de</strong>s voies biliaires par un cancer <strong>de</strong> la tête du pancréas.<br />

Augmentation <strong>de</strong> la bilirubine totale, la bilirubine conjuguée, d’enzymes (phosphatase<br />

alcaline, γGT, 5’ Nucléotidase) et <strong>de</strong> protéines (C3, Cer, IgA, IgM)<br />

En conclusion<br />

Le caractère non conjugué d’une hyperbilirubinémie doit évoquer an premier lieu<br />

• une hémolyse pathologique (en sachant que l’ictère ne se déclare que lorsque la<br />

capacité <strong>de</strong> glycurono-conjugaison est dépassée)<br />

• un déficit en glycuronyltransférase (souvent d’origine constitutionnelle)<br />

Les ictères à bilirubine conjuguée sont consécutifs soit:<br />

• à une cholestase<br />

• à une obstruction <strong>de</strong>s voies biliaires (calcul, compression par cancer <strong>de</strong> la tête du<br />

pancréas)<br />

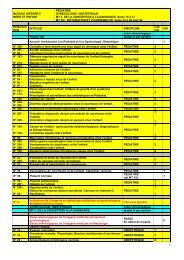

cf tableau<br />

Fin du cours “Métabolisme <strong>de</strong> la bilirubine et ictères ou jaunisses”<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes

MB1: Propé<strong>de</strong>utique Année universitaire 2007-2008<br />

Sujet normal<br />

Ictère hémolytique<br />

Ictère par déficit en GT<br />

(mdie <strong>de</strong> Gilbert)<br />

Ictère par hépatite ou<br />

cirrhose<br />

Ictère par obstruction<br />

complète<br />

Bilirubine Bilirubine Pigments biliaires Urobiline Stercobiline urinaire (coloration <strong>de</strong>s<br />

libre conjuguée<br />

urinaire<br />

selles)<br />

3 - 17 µmol/L 0 0 traces normales présence normale (selles colorées)<br />

➚➚➚➚ normal ou ±➚ 0 ➚➚➚ ➚➚<br />

➚➚ 0 0 traces normales normales ou faiblement décolorées<br />

➚➚ ➚➚ présence importante ➚➚➚ ➘selles ±décolorées<br />

normale ➚➚➚ ➚➚➚ traces ➘➘➘selles décolorées<br />

_____________________________________________________________________________________________________<br />

Piva<br />

LIPCOM<br />

<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>Montpellier</strong>-Nîmes