You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Alexia Quéré 28/01/2013<br />

Mathilde Primois UE8: Prothèse Amovible Partielle<br />

Groupe 28 Mr Ravalec<br />

4) Le tracé mandibulaire<br />

TRACE DE L’ARMATURE<br />

La PPA mandibulaire ne prend appui que sur les dents et les<br />

crêtes: pas d’autres appuis muqueux (seulement appuis<br />

dentaire et crestal).<br />

Le tracé est plus facile qu’au maxillaire mais les patients ont<br />

souvent plus de mal à si faire (surtout à cause <strong>des</strong> forces de<br />

mastication fortes).<br />

a. Connexions principales<br />

‐ Barres linguales (1 er choix)<br />

‐ Bandeaux : lingual (2 ème choix) et corono‐cingulaire<br />

‐ Barre vestibulaire (rarement réalisée)<br />

Contraintes<br />

Les contraintes vont être liées à la position <strong>des</strong> dents et à l’axe d’insertion de la prothèse, ce qui fait l’étude<br />

principale de la connectique prothétique.<br />

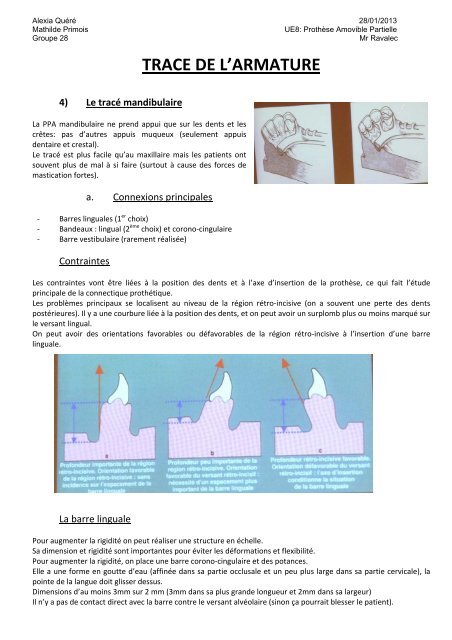

Les problèmes principaux se localisent au niveau de la région rétro‐incisive (on a souvent une perte <strong>des</strong> dents<br />

postérieures). Il y a une courbure liée à la position <strong>des</strong> dents, et on peut avoir un surplomb plus ou moins marqué sur<br />

le versant lingual.<br />

On peut avoir <strong>des</strong> orientations favorables ou défavorables de la région rétro‐incisive à l’insertion d’une barre<br />

linguale.<br />

La barre linguale<br />

Pour augmenter la rigidité on peut réaliser une structure en échelle.<br />

Sa dimension et rigidité sont importantes pour éviter les déformations et flexibilité.<br />

Pour augmenter la rigidité, on place une barre corono‐cingulaire et <strong>des</strong> potances.<br />

Elle a une forme en goutte d’eau (affinée dans sa partie occlusale et un peu plus large dans sa partie cervicale), la<br />

pointe de la langue doit glisser <strong>des</strong>sus.<br />

Dimensions d’au moins 3mm sur 2 mm (3mm dans sa plus grande longueur et 2mm dans sa largeur)<br />

Il n’y a pas de contact direct avec la barre contre le versant alvéolaire (sinon ça pourrait blesser le patient).

On peut lui associer <strong>des</strong> éléments supplémentaires: barre cingulaire (dans la région antérieure, appuis incisifs et<br />

canins), barre coronaire (dans la région latérale, appuis sur molaires et prémolaires) ou barre corono‐cingulaire.<br />

Intérêts:<br />

Indications:<br />

‐ donner une certaine rigidité grâce à ses petites potences (évite flexion droite‐gauche)<br />

‐ transférer une partie <strong>des</strong> appuis sur les cingula <strong>des</strong> dents antérieures: appui dentaire renforcé<br />

‐ participer à la rétention indirecte (effet de contre‐appui, verrouillage qui empêche le décollement de la<br />

prothèse avec <strong>des</strong> aliments collants)<br />

‐ Lorsque distance insertion frein lingual‐rebord gingival lingual ≥ 7mm<br />

‐ Lorsque table rétro‐incisive sans contre‐dépouille<br />

Le bandeau lingual<br />

c = risque d’irritation du fait de la contre dépouille<br />

risque de tuméfaction du rebord gingival)<br />

= petite nappe métallique qui vient s’appuyer sur les cingula <strong>des</strong> dents antérieures et<br />

qui va se continuer en lingual par un renforcement qui ressemble à la barre linguale<br />

(plus stable). Il y a un petit renflement qui lui donne une certaine rigidité.<br />

Il suit les positions dentaires, et il n’y a pas de contrainte du plancher.<br />

C’est une solution qui est souvent assez confortable pour les gens (contact doux)<br />

Indications:<br />

Inconvénients:<br />

Il y a toujours <strong>des</strong> petits phénomènes d’accumulation de plaque dentaire, sans auto‐<br />

nettoyage qui peuvent être à l’origine d’une inflammation dégradation du<br />

parodonte sous ce dispositif, surtout si l’hygiène est mauvaise.<br />

Le choix va se faire en fonction du vécu du patient. Il ne faut donc pas hésiter à<br />

communiquer avec le patient pour connaître ses préférences.<br />

Ce sont les contre‐indications de la barre linguale<br />

‐ Distance insertion frein lingual‐rebord gingival ≤ 7 mm<br />

‐ Table rétro‐incisive en contre‐dépouille<br />

Le bandeau corono‐cingulaire<br />

= armature qui suit les faces linguales <strong>des</strong> dents antérieures. Il suppose un travail très<br />

précis de la part du prothésiste. On peut fraiser pour créer <strong>des</strong> appuis directs sur les<br />

cingula.<br />

C’est une armature très confortable, mais qui créé une petite surépaisseur au niveau <strong>des</strong><br />

faces linguales <strong>des</strong> dents.

Indications:<br />

‐ Hauteur coronaire disponible <strong>des</strong> dents antérieures (pas si bruxisme)<br />

‐ Résorption de l’os alvéolaire entraînant une diminution de la distance gencive marginale‐sillon alvéolo‐<br />

lingual<br />

Contre‐indications :<br />

Celles de la barre linguale et du bandeau lingual<br />

‐ Quand il y a au niveau du rebord alvéolaire lingual <strong>des</strong> exostoses (proliférations osseuses très présentes au<br />

niveau <strong>des</strong> prémolaires)<br />

La barre vestibulaire<br />

On l’utilise dans <strong>des</strong> situations extrêmes, et rares puisqu’elle passe par l’avant de<br />

l’arcade.<br />

On peut l’utiliser en prothèse maxillo‐faciale pour contourner les appuis linguaux ou si<br />

<strong>des</strong> incisives mandibulaires sont lingualées.<br />

On fait en sorte que ses appuis métalliques soient non visibles, sous la ligne du sourire.<br />

Classe I<br />

b. Quelques exemples d’armatures:<br />

Édentement bilatéral postérieur maxillaire<br />

Symétrique<br />

Plaque palatine pleine<br />

Pas d’appui sur l’arrière <strong>des</strong> dents pour éviter un phénomène de bascule grâce aux taquets<br />

en mésial<br />

Création d’un axe de rotation (joignant les 2 taquets) mais on a un contre‐appui antérieur<br />

qui s’oppose au décollement de la prothèse au niveau postérieur.<br />

Armature maxillaire (édentement beaucoup plus étendu)<br />

Même dispositif<br />

On transfert les appuis en mésial <strong>des</strong> dents.<br />

On a un décolletage antérieur pour ne pas comprimer la papille.<br />

La barre cingulaire permet de neutraliser le phénomène de décollement.<br />

Édentement avec un côté plus conséquent<br />

Transfert de l’appui en mésial<br />

2 axes de rotation évités pas l’appui mésial de la prémolaire et le décolletage<br />

Appui antérieur controlatéral (pour éviter le décollement)<br />

Plaque palatine pleine car les dents supports doivent avoir un faible ancrage<br />

Edentement encastré<br />

Appui <strong>des</strong> deux côtés <strong>des</strong> dents<br />

Transfert <strong>des</strong> forces en mésial<br />

Appui postérieur car il ne manque qu’une seule molaire (donc on peut se le<br />

permettre)<br />

La plaque palatine est ajourée car on a un bon ancrage parodontal <strong>des</strong> dents<br />

restantes.

Édentement assez sérieux<br />

2 édentements à bout libre + 2 édentements encastrés<br />

Contre‐appui au niveau antérieur/canin lutte contre l’axe de rotation<br />

Peu d’appuis dentaires car on n’a plus beaucoup de dents donc la plaque palatine est<br />

étendue<br />

Au niveau de la mandibule ‐ Barre linguale<br />

Contre‐appui antérieur lutte contre le risque de décollement<br />

5) Conclusion<br />

Il est illusoire d’apprendre, pour chaque éventualité clinique, le tracé le plus adapté. Cependant, pour chaque classe<br />

d’édentement, il est possible de mettre en évidence <strong>des</strong> mouvements potentiels particuliers de la plaque base<br />

métallique (PBM) et donc d’en déduire le <strong>des</strong>sin le plus pertinent.<br />

La méthodologie proposée permet de concevoir le traitement pour chaque classe d’édentement, excepté pour la<br />

classe V (ex : incisive latérale maxillaire ou mandibulaire) de Kennedy‐Applegate qui impose, le plus souvent, un<br />

traitement par prothèse composite.

ÉQUILIBRE DE LA PROTHESE AMOVIBLE PARTIELLE<br />

La réussite de la PAP est liée à:<br />

‐ L’acceptation par le patient<br />

‐ La tolérance par les structures ostéo‐muqueuses dento‐parodontales et articulaires<br />

Il faut que la prothèse réponde à la triade de HOUSSET : Sustentation – Stabilisation ‐ Rétention<br />

I. Sustentation<br />

Réaction qui s’oppose aux forces axiales tendant à enfoncer la prothèse dans ses tissus d’appui (dentaire ou<br />

muqueux) ‐ Batarec<br />

Résistance aux forces verticales à direction muqueuse ‐ Davenport<br />

1. Facteurs anatomiques<br />

a. Facteurs favorables<br />

‐ Crêtes édentées hautes et larges (selle d’appui confortable)<br />

‐ Fibro‐muqueuse dense et attachée<br />

‐ Dents supports idéalement réparties (idéal = 2 canines et 2 dernières molaires)<br />

Conditions souvent rencontrées au niveau du maxillaire (car appui palatin qui offre une surface d’appui très<br />

confortable)<br />

b. Facteurs défavorables<br />

‐ Crêtes édentées résorbées<br />

‐ Muqueuse mobile et hyperplasique<br />

‐ Insertions musculaires proches de la crête (++ quand crêtes résorbées)<br />

Conditions souvent rencontrées au niveau de la mandibule (les implants sont une solution plus favorable)<br />

c. Situation <strong>des</strong> dents restantes<br />

‐ Classe III (favorable)<br />

‐ Classe IV (pas de problème d’appui mais axe de rotation qui<br />

passe par les canines)<br />

‐ Prothèse dento‐supportée (placement de petits<br />

taquets qui permettent de transférer les appuis sur<br />

les dents supports)<br />

‐ Prothèse muco‐supportée (appui uniquement<br />

muqueux: risque d’affaissement de la prothèse<br />

conduit à une différence de niveaux)<br />

‐ Classe I (édentement bilatéral en extension)<br />

‐ Classe II (édentement unilatéral en extension)

d. Qualité du parodonte <strong>des</strong> dents restantes<br />

‐ Prothèse dento‐muco‐supportée ou à appui mixte (on transfert<br />

une grande partie <strong>des</strong> appuis sur la partie antérieure <strong>des</strong> dents<br />

supports par un taquet en mésial)<br />

‐ Surface radiculaire <strong>des</strong> dents supports (valeurs statistiques<br />

d’ancrage <strong>des</strong> dents sur un parodonte intacte)<br />

‐ Profondeur de l’implantation <strong>des</strong> dents dans le parodonte (si on a une résorption de la gencive, il n’y a pas<br />

d’ancrage)<br />

‐ Orientation <strong>des</strong> dents dans le parodonte (si les dents postérieures sont versées, on a <strong>des</strong> contraintes obliques qui<br />

provoquent <strong>des</strong> lyses osseuses angulaires)<br />

e. Conservation de racines résiduelles «overdentures»<br />

‐ Maintien de l’os alvéolaire<br />

‐ Maintien de la proprioception <strong>des</strong>modontale : on garde <strong>des</strong> racines à l’intérieur <strong>des</strong> alvéoles qu’on recouvre par<br />

<strong>des</strong> overdentures pour garder du tissu osseux et muqueux, ainsi quand le patient appui sur la prothèse, il ressent<br />

la sensation de mordre. On effectuera un rebasage de la prothèse si on enlève avec le temps les racines.<br />

‐ Meilleure intégration psychique<br />

Plus de dents postérieures<br />

2 plateaux métalliques à boutons pression<br />

C’est une prothèse amovible complète<br />

2. Facteurs prothétiques<br />

a. Les taquets occlusaux<br />

‐ Ils transfèrent <strong>des</strong> forces (charges axiales) sur les dents supports (1 ou plusieurs<br />

selon la conception prothétique)<br />

‐ On ne réalise jamais de taquet au niveau distal d’un édentement à bout libre<br />

car on a forcément une prothèse iatrogène (la dent va être tractée vers l’arrière,<br />

création d’un pivot, ce qui entraine la dégradation du parodonte)<br />

‐ On peut fraiser les dents supports : ameloplastie<br />

‐ Sustentation et stabilisation<br />

‐ Quand on a un édentement encastré on va<br />

placer les taquets de part et d’autre de la<br />

prothèse (en distal de la dent antérieure, en<br />

mésial de la dent postérieure). Par contre, si<br />

une dent postérieure à l’édentement est fragile<br />

on place un taquet en mésial et distal sur la<br />

dent antérieure et en mésial de la dent<br />

postérieure).<br />

‐Rétention indirecte

‐ Répartition <strong>des</strong> forces horizontales<br />

‐ Maintien <strong>des</strong> différents éléments en bonne position pour<br />

éviter le glissement <strong>des</strong> bras de crochets<br />

‐ Protection <strong>des</strong> espaces édentés réduits<br />

‐ Réciprocité d’action (on vient ceinturer plus de 180° de la dent avec un anneau,<br />

verrouillage du dispositif par le taquet)<br />

‐ Amélioration <strong>des</strong> contacts<br />

occlusaux (anatomie de la dent<br />

complètement reconstituée)<br />

‐ Prévention de l’égression (quand la dent ressort) <strong>des</strong> dents antagonistes<br />

b. Les selles prothétiques<br />

‐ Ce sont <strong>des</strong> éléments latéraux qui transfèrent les appuis sur l’osteo‐muqueuse.<br />

‐ Elles peuvent être réduites si l’appui dentaire est important ou peuvent être accompagnées d’une plaque lorsque<br />

l’appui dentaire est limité.