MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP

MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP

MANUEL GÉNÉRAL DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE - INRP

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

101« ANNÉE N' 28 7 Avril 1934<br />

<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong><br />

<strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />

JOURNAL HEBDOMADAIRE<br />

<strong>DE</strong>S INSTITUTEURS ET <strong>DE</strong>S INSTITUTRICES<br />

On s'abonne à la Librairie Hachette, 79, boulevard Saint-<br />

Germain à Paris; chez tous les libraires de Paris et de<br />

province et dans tons les bureaux de poste.<br />

Les demandes de changement d'adresse doivent être<br />

accompagnées de 5o c. et d'une bande d'envoi du journal.<br />

Numéro du compte de chèques postaux<br />

Paris 2683.<br />

FRANCE<br />

S Ali RE<br />

Prix de l'abonnement pour un an<br />

ZO f.<br />

50/V français.<br />

RELGIQIJE et LUXEMBOURG 56 f. français.<br />

ETRANGER î Pays à tarif postal réduit : 5S francs français.<br />

Pays à tarif postal plein : io francs français *<br />

Prix du numéro: 85 cent<br />

PARTIE GENERA LIC<br />

Mutualité scolaire . . . . . . MAURICE ROGER<br />

Mouvement corporatif. — Les universitaires<br />

contre les décrets-lois LE TEMOIN<br />

Mon Franc Parler. - Réalités d'abord. . . .<br />

. . . AI.AIN GERARD<br />

La coopérative scolaire doit aussi transformer<br />

l'écolier • . PROFIT<br />

« Lella Baïda » CIIAUDANSON<br />

Sur le vif. — Petites remarques. . . IÎR1ÏM0NI'<br />

534<br />

535<br />

536<br />

53y<br />

538<br />

53 c)<br />

Revue scientifique. — L'équation personnelle.<br />

C11. BlfUiSOI.D<br />

Variétés. — Cliarlewagne . A. KLE1NCLÀUSZ<br />

La page récréative . . .<br />

Communications. — Postes vacants aux colonies<br />

pour octobre m3i.— line féte normalienne. .<br />

Concours des Fureteurs<br />

Pour les Bibliothèques scolaires. — Un<br />

roman xl'André l.aUric . . . . . . . .<br />

Petites annonces et annonces commerciales.<br />

54o<br />

542<br />

543<br />

544<br />

544<br />

544<br />

545<br />

PA R T1E /I DM INJSTRA- TA VE<br />

Teites officiels ' . . . io5 | En lisant l'Officiel<br />

107.<br />

PARTIE SCOLAIRE<br />

leçons et exercices pour tous tes cours /p5 à 420 ] Sujets d'examens et de concours<br />

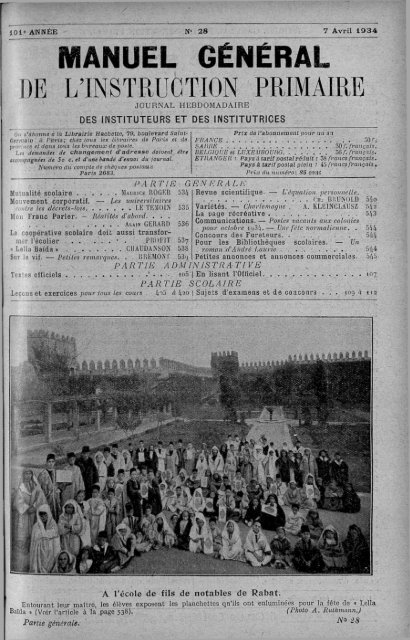

A l'école d e fils de notables de Rabat.<br />

Entourant leur maître, les élèves exposent les planchettes qu'ils ont enluminées pour la fête de' « Lella<br />

Baïda » (Voir l'article à la page 538). (Photo A. Rutkniann.)<br />

Partie générale. 28

534<br />

Mutualité scolaire.<br />

<strong>DE</strong>S sociétaires au nombre de 870 094 en<br />

1913-1914, de 762431 en 1920-1921, de<br />

697604 en 1930-1931, de 656001 en 1932-1933,<br />

ces chiffres disent, assez la baisse continue de<br />

la Mutualité scolaire. Il en est de cette institution<br />

comme de toutes celles qui ont derrière<br />

elles un passé déjà long. L'habitude, engendre<br />

l'indifférence et l'intérêt se porte sur les créations<br />

nouvelles. Le temps n'est plus où Cavé et<br />

Edouard Petit soulevaient l'enthousiasme des<br />

maîtres en révélant ce moyen alors quasi unique<br />

de développer le sens social chez les écoliers.<br />

A ce motif s'en ajoutent d'autres, inspirés<br />

par le sentiment de l'utilité. Les avantages<br />

qui résultent de l'affiliation à la Mutualité<br />

scolaire semblent de peu d'importance aux<br />

familles et, ce qui est plus grave, l'application<br />

généralisée de la loi sur les assurances sociales<br />

apparaît comme dispensant de tout effort<br />

connexe de prévoyance.<br />

Nos collaborateurs ont entrepris à maintes<br />

reprises de dissiper cette double apparence.<br />

Après eux, je rappellerai que l'indemnité journalière<br />

de maladie n'est demeurée au taux<br />

d'avant guerre que là où, malgré la dévalorisation<br />

du franc, la cotisation n'a pas été augmentée.<br />

Ailleurs, elle a pu être élevée de 0,50 à<br />

3 francs. Je rappellerai en outre que cette indemnité<br />

est loin d'être négligeable, puisque les<br />

assurances sociales ne remboursent intégralement<br />

ni les frais de médecin ni les frais de pharmacien.<br />

Très justement, le législateur n'a pas<br />

voulu décharger complètement l'assuré du soin<br />

de prévoir. Dans un bulletin de V Union nationale<br />

des Mutualités scolaires ', on relève des<br />

exemples suggestifs. La maladie d'un enfant<br />

(30 jours, 4 visites de médecin à 20 francs,<br />

50 francs de pharmacie) laisse à la charge du<br />

père, assuré social, une somme de 49 f. 10. Que<br />

l'enfant soit mutualiste, il recevra 30 francs, si<br />

l'indemnité journalière est de 1 franc, correspondant<br />

à une cotisation annuelle de 10 francs,<br />

75 francs si l'indemnité journalière est de<br />

2 fr. 50, correspondant à une cotisation<br />

annuelle de 20 francs.<br />

Ce n'est pas seulement en cas de maladie<br />

que la Mutualité scolaire ajoute ses avantages<br />

propres à ceux des assurances sociales. Pour<br />

obtenir la retraite entière, les assurés sociaux<br />

doivent avoir effectué des versements complets<br />

pendant 30 années. Dans ce calcul, la loi<br />

stipule que, pour les assurés sociaux, chaque<br />

année de versement, avant 16 ans, dans une<br />

mutualité scolaire, comptera pour une demiannée<br />

d'assurances sociales.<br />

1. Nov. 1933,. rue Récamïer. Paris.<br />

TOUT CELA est-il suffisamment connu ? Nous<br />

ne le croyons pas. Trop souvent l'enfant<br />

verse sa cotisation, d'un geste machina!,<br />

et sans se rendre compte qu'il travaille pour<br />

lui-même en même temps que pour les au 1res.<br />

De là sans doute tant de livrets abandonnés,<br />

alors que, de plus en plus, le pont est établi<br />

entre les mutualités d'enfarits et les mutualités<br />

d'adultes et que la loi sur les assurances sociali s<br />

a tout prévu pour que les versements ne soirnt<br />

pas perdus.<br />

On ignore aussi communément les au Ires<br />

bienfa ts de la mutualité scolaire, les œuvres<br />

qu'elle a permis de créer, soit directement,soit<br />

en collaboration : colonies scolaires, préventoriums,<br />

etc.,. Étl'on ne mesure pas assez non<br />

pl is les effets d'une éducation qui, poursuivipendant<br />

la scolarité entière, habituerai d'enfant<br />

à préparer, certes, son propre avenir, mais aussi'<br />

à comprendre le sens de l'entr-'aiiic.<br />

La valeur de la Mutualité scolaire reste<br />

donc intacte, accrue même par la loi des assurances<br />

sociales. Les deux institutions se complètent.<br />

Comme le disait M. Strauss, l'apôtre<br />

toujours ardent de la solidarité : « Pour que les<br />

assurances sociales fonctionnent bien, il faut<br />

une conscience mutualiste que justement la<br />

Mutualité scolaire a pour but de créer ».<br />

Et de même le rôle de la Mutualité scolaire<br />

n'a pas été limité par le dévêloppement<br />

des Coopératives, des Sous des Ecoles ou<br />

l'œuvre des Pupilles de l'École publique.<br />

Parmi ces organismes si bienfaisant , en de-;<br />

hors d'un domaine commun, la Mutualité sco-;<br />

laire a son champ d'action réservé : participation<br />

à l'assurance maladie et à l'assurance<br />

retraite. La législation actuelle ajoute des]<br />

arguments nouveaux à ceux de ses premiers<br />

artisans. Il n'en est que plus opport n de restaurer<br />

l'esprit d'autrefois.<br />

Beaucoup d'ailleurs ne l'ont pas laissé<br />

perdre. J'ai assisté jadis à une réunion de la<br />

grande Mutualité landaise, j'assiste régulièrement<br />

à l'assemblée plénière de VUnion nalionale<br />

des Mutualités scolaires publiques. Toujours<br />

je retrouve la foi qui animait Edouard<br />

Petit, lorsqu'en 1916, à Milan, — la dernière<br />

occasion que j'eus de l'entendre, —- il développait<br />

ce thème qui lui était cher : l'éducation,<br />

sociale par la Mutualité scolaire. La Mutualité<br />

scolaire est obligatoire dans les écoles italiennes.<br />

Je ne souhaite pas qu'elle le devienne<br />

en France. Pour contribuer à ' duc alion, elle<br />

doit demeurer facultative. Mais n'est-i pas<br />

regrettable qu'une institution aussi utile ait<br />

autant perdu de son ancienne prospérité ?<br />

MAURICE ROGEH.<br />

CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S G GlLLARD- Cent Dictées sur / CR , h "( e ' s , 300 q ? e £l 0 ",f4.20<br />

vi. v*iL»L*Ai\.u vi/iu empruntés a/a vie rurale, avec réponses.

PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 535<br />

MOUVEMENT CORPORATIF<br />

LES UNIVERSITAIRES CONTRE LES DÉCRETS-LOIS<br />

Dans le mouvement de protestation de<br />

tous ceux qui sont atteints par les économies<br />

lixces dans les décrets-lois, l'Université figure<br />

au premier rang. C'est qu'en effet, les conséquences<br />

des mesures prises par le Conseil des<br />

ministres, dans la journée du 29 mars seront<br />

préjudiciables non seulement au personnel<br />

ensei-iiiaïft tout entier, mais encore au service<br />

de l'enseignement tous les degrés.<br />

Quelles sont ces mesures ?<br />

I n premier train de plus de 2 milliards<br />

d'économies, par la suppression de 10 % de<br />

l'effectif des agents de l'Etat, sans distinction<br />

entre les services. M. Berthod rejoignait dans<br />

cette circonstance toutes les associations et<br />

tous les syndicats qui groupent les fonctionnaires<br />

de l'Université. Ce n'est pas dans une<br />

administration où les créations d'emplois devraient<br />

être reconnues automatiquement qu'il<br />

faillirait parler de suppressions de postes.<br />

Parle même train,d'importantes économies,<br />

ion parle de 700 millions] seraient obtenues<br />

avec une réduction de 5 à 10% des traitements,<br />

et cette fois sans abattement à la base, ni<br />

exonération. On prévoit également plus de<br />

G00 millions d'économies par la suppression<br />

des cumuls, offices, etc...<br />

Puis viennent les sacrifices imposés aux<br />

retraités. D'après ce que nous savons des<br />

intentions des services financiers, il ne s'ag -<br />

rail, pas seulement d'une diminution momentanée<br />

des pensions, mais d'un bouleversement<br />

profond de la loi de 1924; au lieu des trois<br />

quarts du traitement moyen, on envisagerait<br />

!a moitié seulement; d'autre pa t, e p.afond<br />

serait abaissé de 45000 fr. £ 35000 fr. De"<br />

même serait modifié le régime des" majorations<br />

aux fonctionnaires ayant fait la guerre.<br />

Rien n'est encore décidé pour les pensions<br />

des combattants, mais ce n'est que partie<br />

remise, et bientôt nous connaîtrons sans doute<br />

encore, sur ce chapitre, d'importar.tes réductions.<br />

Ces propositions, connues en partie avant<br />

le départ en vacances du personnel enseignant,<br />

devaient naturellement provoquer une vive<br />

reaction des intéressés. A Paris, un meeting<br />

organisé par les confédérés et les unitaires<br />

avait pour conclusion l'ordre du jour suivant :<br />

Les universitaires, réunis le 26 mars 1934 à la<br />

Bourse du Travail, sur convocation des syndicats<br />

conlédérés et unitaires de l'Enseignement de la<br />

Seine, "<br />

S élèvent contre les décrets-lois, contre toute<br />

ftninution des traitements et indemnités des<br />

fonctionnaires et agents des services publics comme<br />

les salaires ouvriers déjà scandaleusement comprimés;<br />

Protestent contre toute économie faite sur le .<br />

budge t, dé jà lamentablement insuffisant, de l'éducation<br />

nationale;<br />

Affirment leur volonté de défendre les organisations<br />

eL les libertés ouvrières contre les attaques<br />

des forces de réaction, qu'elles se réclament de la<br />

légalité actuelle ou qu'elles s'inspirent directement<br />

des fascismes allemandj italien ou autrichien ;<br />

Se solidarisent entièrement avec la classe<br />

ouvrière organisée au sein de laquelle ils entendent<br />

mener l'action quotidienne comme la lutte décisive ;<br />

Se félicitent de l'accord réalisé entre les deux<br />

organisations syndicales dont ils veulent respecter<br />

spontanément la discipline dans l'action;<br />

S'engagent à travailler dans tous les arrondissements<br />

de Paris, dans toutes les communes de<br />

banlieue, au rapprochement fraternel des travailleurs<br />

manuels et intellectuels de toutes tendances<br />

pour poursuivre la lutte.<br />

De son côté, le Cartel des services publi< s<br />

communiquait à la presse, le 27 mars :<br />

Le Cartel confédéré des services publies s'est<br />

réuni au siège, de la C. G. T. à 14 h. 30, sous la<br />

présidence de Lenoir, secrétaire administratif de<br />

la C. G. T.<br />

Il a pris connaissance des intentions du gouvernement<br />

qui résultent tant du discours du président<br />

du Conseil que des renseignements recueillis,<br />

intentions qui se traduiraient par une forte réduction<br />

des traitements, une compression massive<br />

des effectifs aboutissant à la mise en retraite<br />

anticipée de 80 000 agents...<br />

Le Comité central proteste énergiquement<br />

contre l'injustice de tels projets qui imposent de<br />

nouveaux et lourds sacrifices aux agents des<br />

services publics et plus particulièrement aux petits<br />

et qui auront pour effet de désorganiser les services<br />

publics, mais qui sont, muets sur les moyens de<br />

résoudre la crise économique et de mettre fin au<br />

scandale des fraudes fiscales.<br />

.11 dénonce, une fois . de plus . la politique de<br />

déflation suivie par le gouvernement, politique qui<br />

a fait faillite dans tous-les pays qui l'ont déjà<br />

expérimentée et qui aboutîf-a, automatiquement à<br />

une aggravation de la crise et à un accroissement<br />

de la misère dans le pays.<br />

Le Cartel décide, comme premier moyen de<br />

protestation, d'organiser un meeting vendredi soir<br />

30 mars, à la Bourse du Travail, et d'alerter tous<br />

les adhérents de ses fédérations.<br />

Aussitôt les. syndicats des transports en<br />

commun -— T.C.R.P. — et ceux de l'éclairage<br />

et des forces motrices — Gaz et Électricité —<br />

prenaient leurs dispositions pour appuyer le<br />

mouvement du Cartel.<br />

C'est se dementle mercredi 4avril que seront<br />

définitivement adoptées, au cours d'un Conseil<br />

des ministres, les mesures proposées par le<br />

Gouvernement. Le texte des décrets paraîtra<br />

vraisemblablement le lendemain au Journal<br />

officiel. L E TÉMOIN.<br />

^rrincAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. j. LE BAS. Cent Dictées 4.60

536 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />

MON FRANC PARLER<br />

RÉALITÉS D'ABORD<br />

LE vent souffle en tempête sur l'Administration.<br />

Le bâtiment sera-t-il emporté<br />

? Ou les dégâts se Borneront-ils à<br />

quelques tuiles arrachées, à quelques volets<br />

mis à mal ?<br />

Pour l'instant, le vent fait rage et il est<br />

bien difficile de se prononcer sur le sort que<br />

le Destin réserve au bâtiment administratif<br />

et à ses habitants. Vaut-il mieux qu'il soit<br />

jeté bas ou est-il possible de le réparer ?<br />

Affaire de tempérament. Affaire aussi d'âge.<br />

Les préférences de la jeunesse vont toujours<br />

au neuf, celles de l'âge mûr au vieux neuf.<br />

En attendant, quelle magnifique occasion<br />

poui' les constructeurs en chambre de donner<br />

libre essor à leur folle imagination ! Qui<br />

n'a pas son petit projet de réforme ? Les<br />

amateurs s'en donnent à cœur joie. Pour<br />

sacrifier à la mode du jour, ne faut-il pas<br />

à tout prix trouver du nouveau ?<br />

L'enseignement ne pouvait naturellement<br />

pas rester à l'abri de la vague de renouvellement.<br />

Depuis la guerre, cette vague déferle sur<br />

ses plates-bandes avec un entrain qui commence<br />

toutefois à faiblir et qui, sans la crise<br />

financière; tendrait sans doute à s'apaiser<br />

complètement.<br />

Mais nos trois enseignements sont solidement<br />

bâtis sur du roc et l'enseignement<br />

primaire n'est pas le moins bien conçu pour<br />

résister à l'effort des hommes et du temps.<br />

Cependant, il semble que ce soit surtout sur<br />

lui que nos réformateurs aient voulu s'acharner.<br />

Si j'en crois leurs assurances, les écoles<br />

normales représenteraient le point faible de<br />

la construction.<br />

TL n'entre certes pas dans mon intention de<br />

I traiter aujourd'hui la question dans toute<br />

son ampleur. Le débat est ouvert, d'ailleurs,<br />

depuis de nombreuses années. Et il n'est pas<br />

près de se clore, si j'en juge d'après la direction<br />

dans laquelle il se développe. Nous aurons<br />

fréquemment l'occasion d'y revenir : la<br />

question est si complexe !<br />

Pour aujourd'hui, je voudrais seulement<br />

envisager un côté particulier du problème,<br />

à'propos d'un nouveau projet les concernant<br />

que M. Maurice Robert, député, vient de<br />

déposer sur le bureau de la Chambre sous<br />

la forme d'une proposition de loi « avant<br />

pour objet d'intégrer les écoles normales<br />

primaires d'instituteurs et d'institutrices dans<br />

l'école unique ». Les intentions de l'auteur<br />

ne sont pas jci en cause. Ses sentiments à<br />

l'égard des écoles normales sont connus.<br />

II ne leur veut que du bien. Trop de bien I<br />

mcme. E t c'est sur ce point que je voudrais<br />

lui chercher chicane, négligeant volontairement<br />

les autres dispositions de sa proposition<br />

qui, par ailleurs, soulèvent également d'intéressantes<br />

controverses.<br />

M. Maurice Robert veut réduire les écoles<br />

normales à un rôle strictement professionnel.<br />

La durée des études y serait ramenée<br />

à deux ans « et les écoles normales pouvant<br />

désormais satisfaire complètement aux besoins<br />

du service, nul ne pourra être instituteur<br />

public ou institutrice publique sans avoir<br />

été élève-maître ou élève-maîtresse d'une<br />

école normale ».<br />

INSI, l'intention de l'auteur est très<br />

A claire : seuls, les élèves des écoles<br />

normales auront accès aux fonctions d'instituteur.<br />

Les suppléants et les intérimaires<br />

doivent abandonner tout espoir d'entrer<br />

jamais dans les cadres. Nous revenons au<br />

régime de la loi du 30 avril 1921, aggravé.<br />

A cette époque, en effet, le législateur avait<br />

prévu des dispositions spéciales en faveur,<br />

des suppléants. Une porte de service leur<br />

était laissée ouverte. Ils conservaient la<br />

possibilité d'être titularisés après un stage<br />

d'un an dans une école normale.<br />

M. Maurice Robert se montre impitoyable<br />

à leur égard. Les écoles normales disposet-il<br />

dans son article premier, « se recrutent<br />

dans l'enseignement du second degré. » Et<br />

plus loin, à l'article 5 : «Les candidats à<br />

l'école norma e âgés de 17 à 20 ans»... Rien<br />

pour les suppléants. Pas même une échelle<br />

de corde n'est prévue pour les hisser à l'intérieur<br />

du bâtiment.<br />

Cependant, il faut se résigner à les laisser<br />

y entrer. Impossible d'échapper au dilemme :<br />

le service des suppléances sera exclusivement<br />

assuré par les élèves sortant des écoles normales,<br />

perspective peu agréable pour nos<br />

normaliens, ou il continuera à être confié<br />

à un personnel de même origine qu'actuellement,<br />

et le recrutement en serait rapidement<br />

tari si ce personnel ne pouvait compter sur<br />

une titularisation plus ou moins lointaine.!<br />

Quant à l'astreindre à un stage dans une<br />

école normale, l'expérience de 1921 a démontre<br />

la difficulté d'organiser et d'imposer cette<br />

obligation.<br />

Sur ce point, la proposition Robert devra<br />

donc être modifiée. En théorie, elle ne peut<br />

que rallier tous les suffrages. Mais il y a | oin<br />

de la théorie à la réalité. Et c'est exclusivement<br />

de réalités que se nourrit une bonne<br />

administration. ALAIN GÉRARD.<br />

CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. \i Chants scolaires par A.DANGUEUGER et J. BONNET, 'BROCHÉ'.' 3.60

PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 537<br />

La coopérative scolaire doit<br />

aussi transformer l'écolier.<br />

ES années passent. Les souvenirs amassés, au<br />

L cours de la vie s'estompent peu à peu;les<br />

amitiés demeurent. Le bien que, grâce à elles,<br />

l'on a pu faire ensemble porte ses fruits et,<br />

quoi qu'on pense de ces fruits, n'eussent-ils<br />

que la valeur d'un grain de sable, rien n'en<br />

sera perdu. Infime est le travail de la fourmi;<br />

néanmoins la fourmilière s'élève et se creuse<br />

pour le bonheur de la tribu. C'est de menus<br />

efforts incessamment répétés par l'ensemble<br />

des humains qu'est né et que se continue le<br />

progrès de l'humanité. Ainsi, dans les classes<br />

organisées socialement par nos amis, quelque<br />

chose reste encore qui durera : c'est, avec des<br />

souvenirs nombreux et d'autant plus vivaces<br />

qu'ils dateront de l'enfance, une leçon ineffaçable<br />

dans le cœur des jeunes gens d'aujourd'hui<br />

: la nécessité de l'union par laquelle on<br />

triomphe de l'apathie générale et de la mauvaise<br />

fortune, une espérance autant qu'un<br />

exemple.<br />

Cette espérance nouvelle qu'à la coopérative<br />

les faits n'ont jamais démentie, sera une force<br />

pour la vie. Elle y est soigneusement entretenue.<br />

Maîtres et élèves continuent les devanciers.<br />

A travers les générations successives<br />

d'écoliers, le flambeau passe de main en main<br />

et les maîtres veillent afin que la flamme soit<br />

toujours haute et claire. Si, après quinze ans,<br />

près de douze mille instituteurs et institutrices<br />

en France et aux colonies nous ont suivi, si de<br />

l'étranger nous viennent des encouragements<br />

précieux, c'est, sans doute, parce qu'il y a<br />

dans la petite coopérative scolaire quelque<br />

chose de particulièrement intéressant.<br />

E qui a intéressé tout d'abord, c'est la prospé-<br />

^ rité matérielle d'une école jadis dépourvue<br />

de tout et qui est maintenant visiblement<br />

enrichie. Un matériel d'enseignement et u n<br />

outillage collectif, une installation améliorée,<br />

a la fois plus propre et plus riante : voilà ce<br />

que, sagement dirigés par leurs maîtres, les<br />

petits coopérateurs ont p u lui procurer euxmêmes.<br />

Partout ce premier stade est accompli;<br />

et les ressources créées chaque année, plus que<br />

suffisantes pour l'entretien, peuvent déjà, en<br />

maint endroit, servir en partie à d'autres fins.<br />

Mais ce côté... intéressant de la question,<br />

nous l'avons dit bien des fois, n'est qu'un<br />

moyen. Le but véritable est d'autre portée.<br />

Déjà par le fonctionnement régulier de la<br />

petite association, c'est l'esprit d'union et<br />

c'est l'esprit d'entr'aide qui se sont éveillés<br />

dans les âmes. Par des actes quotidiens, des<br />

habitudes ont été créées et c'est là une initiation<br />

précieuse à la vie collective. Le selfgovernment<br />

y trouve son compte aussi, dans<br />

la confiance accordée et dans la liberté concédée,<br />

en certains domaines, aux petits coopérateurs.<br />

Et c'est l'éducation tout entière qui,<br />

par la coopérative, prend sa place à côté et<br />

au-dessus de l'instruction : éducation morale<br />

et sociale par l'esprit nouveau introduit dans<br />

la classe, éducation intellectuelle par l'emploi<br />

facilité des méthodes actives, éducation esthétique<br />

par le travail manuel mis à la portée des<br />

enfants, éducation sous tous ses aspects !<br />

Mais pour que soient réalisés ces heureux<br />

résultats, il faut faire vivre réellement la<br />

coopérative. Si elle ne fonctionne que par<br />

à-coups, si l'effort n'est donné qu'en vue des<br />

résultats pécuniaires, n'est-il pas à craindre<br />

que le but véritable ne soit oublié ? Une<br />

classe propre, embellie, abondamment pourvue,<br />

c'est déjà quelque chose de nouveau et<br />

de précieux; mais des élèves formés aux<br />

bonnes habitudes d'esprit et de cœur, c'est<br />

tout ; avec les moyens créés par eux, il convient<br />

de s'occuper de cette fin dès qu'on le peut. La<br />

coopérative n'a pas été créée seulement pour<br />

procurer à l'école les ressources qui lui manquaient,<br />

mais aussi pour amorcer, par la<br />

gestion et l'utilisation de ces ressources, une<br />

œuvre plus haute. Qu'on se dise bien que la<br />

petite association qui partout a brillamment<br />

parcouru le premier stade de l'acquisition des<br />

moyens, doit partout, maintenant, entrer<br />

résolument dans le deuxième stade : celui de<br />

l'emploi régulier des moyens d'éducation<br />

acquis ou créés.<br />

La coopérative scolaire a transformé matériellement<br />

l'école; n'oublions pas qu'elle doit<br />

aussi et surtout transformer l'écolier.<br />

PROFIT.<br />

l% T a&tre O f f i c e g r a t u i t d e ^acstitees. Nous rappelons que noire Office de vacances esl ouvert depuis le 2G mars : il a pour but de mettre<br />

directement en relations ceux de nos abonnés qui recherchent un logement pour une villégiature de<br />

.vacances et ceux qui désireraient louer, en août et septembre, une partie de leur appartement ou de leur<br />

maison.<br />

Nous engageons nos abonnés à nous faire parvenir dès que possible leurs offres de location (Voir<br />

'6 numéro du 24 mars, p. 501.)

538<br />

ce Lella Baïda ».<br />

LELLA BAÏDA est une charmante fête<br />

coranique célébrée vers la fin du mois<br />

de Ramadan consacré au jeûne religieux. Elle<br />

est marquée par la remise aux jeunes élèves<br />

du msid (école coranique) de planchettes enluminées<br />

exécutées au cours de ce mois de jeûne.<br />

Dès ies premiers jours clu mois de Ramadan,<br />

chaque élève apporte un œuf et un citron au<br />

fquih du msid (maître indigène enseignant le<br />

Coran). Souvent même, il y joint quelque<br />

argent.<br />

Œufs et citrons servent en partie à préparer<br />

les planchettes et les couleurs, mais la grosse<br />

part servira à rendre plus substantielle la<br />

traditionnelle harira du fquih (soupe qui est<br />

la première nourriture cuisinée absorbée après<br />

le coup de canon du soir annonçant quotidiennement<br />

la rupture du jeûne).<br />

L'argent servira à acheter les ingrédients<br />

divers employés : papier, colle, poudre colorante,<br />

roseaux taillés, etc...<br />

LE fquih commence tout d'abord à j)réparer<br />

les planchettes. Il utilise pour cela,<br />

non pas une planchette de bois, mais simplement<br />

des feuilles de carton qu'il recouvre d'une<br />

belle feuille de papier blanc. 11 colle la feuille<br />

sur le carton, soit avec du blanc d'œuf, soit<br />

avec de la colie de farine. Quelques élèves<br />

aisés remplacent souvent le carton par une<br />

planchette en bois blanc, ce cjui est conforme<br />

à l'ancienne tradition.<br />

Ces planchettes étant préparées, le fquih y<br />

trace des motifs décoratifs variés au moyen<br />

d'un compas. Il assure personnellement le<br />

traçage des dessins compliqués et charge ses<br />

meilleurs élèves de tracer les motifs simples<br />

destinés aux jeunes élèves. L'ensemble de ces<br />

dessins se présente sous forme de poissons,<br />

de papillons et surtout de rosaces.<br />

Quand toutes les planchettes sont tracées,<br />

et c'est généralement le programme de la<br />

première moitié de Ramadan, il faut songer<br />

au zouaq (enluminure). On s'occupe tout d'abord<br />

des couleurs que l'on prépare comme celles<br />

employées pour la gouache. Leur gamme est<br />

généralement limitée au jaune, au vert, au<br />

rouge, au bleu et au noir. Anciennement, elles<br />

étaient d'origine végétale, mais aujourd'hui<br />

c'est le droguiste qui fournit la poudre colorante.<br />

Quelle joie à l'annonce du commencement<br />

de l'enluminure ! Il s'agira de bien garnir les<br />

petits motifs symétriques de chaque dessin<br />

avec la couleur lustrée appropriée qui, en<br />

séchant, formera un relief luisant du plus bel<br />

eflet. Il faudra surtout éviter soigneusement<br />

de garnir les chebbaks (petits ronds parsemés<br />

dans chaque dessin qui émailleront l'ensemble<br />

de petites étoiles immaculées). Chacun réalisera<br />

au mieux le contraste des couleur-.<br />

Pas de pinceau pour ce travail délicat, mais<br />

simplement le roseau traditionnel dont la<br />

pointe eflilée ira couvrir les plus petits recoins.<br />

Les élèves, groupés à trois ou quatre aulour<br />

d'un mejmâ (sorte d'encrier en terre cuite<br />

vernissée percé en général de sept trous renfermant<br />

les diverses couleurs et les roseaux<br />

taillés), exécuteront patiemment leur travail<br />

délicat. Un petit chiffon permettra le nettoyage<br />

du roseau lors du changement d'emploi des<br />

couleurs.<br />

Tous les élèves sont attentifs pcndantles séances<br />

d'enluminure. Ce travail de patience<br />

exige, en outre, une parfaite sûreté de main.<br />

Le fquih contrôle le travail et donne des<br />

conseils pour l'emploi des couleurs. Une bonne<br />

dizaine de jours est nécessaire pour l'enluminure<br />

des lellas baïdas. Il faut absolument<br />

qu'elles soient achevées pour la journée de<br />

lila kcbira (grande nuit), le vingt-septième<br />

jour du mois de Ramadan.<br />

Ce jour-là, chaque élève apportera un oadeau<br />

en espèces au fquih ; c'est le fekkak. En<br />

échange, le donateur recevra sa lella haidu<br />

qu'il pourra emporter à sa maison et montrer<br />

à ses parents et amis. Le père n'oubliera pas<br />

de remettre une petite somme à son enfant<br />

en la lui rendant. Parents et amis donneront<br />

également quelque chose.<br />

Le soir même, quand la famille fera le tour<br />

de la ville pour visiter les sanctuaires et les<br />

mosquées illuminées à giorno, cet argent<br />

permettra à l'enfant d'acheter des sucreries<br />

que de nombreux marchands ambulants<br />

offrent à tous les coins de rues ou aux portes<br />

des lieux saints.<br />

Chaque jeune musulman'accrochera ensuite<br />

sa lella baïda dans sa chambre. Ce souvenir<br />

fixera une étape évocatrice de ses études coraniques.<br />

Quelquefois, le dessin est tout simplement<br />

exécuté sur la planchette en bois dur utilisée<br />

quotidiennement pour l'étude du Coran. Dans<br />

ce cas, il ne pourra être conservé que pendant<br />

les dix jours de congé qui suivent le vingtseptième<br />

jour. Quand les études coraniques<br />

reprendront, il faudra faire disparaître la<br />

belle enluminure sous la couche de sounsal<br />

(fine argile blanche) qui remet habituellement<br />

à neuf sâ planchette pour l'étude journalière<br />

du Coran. A ce moment-là, peut-êLre une larme<br />

perlera-t-elle pour traduire son gros chagrin.<br />

Cependant, à trois reprises au cours de ses<br />

études coraniques, le jeune musulman chan-<br />

CERTIFICAT 0' ÉTU<strong>DE</strong>S. G. <strong>MANUEL</strong>. 100 R éd actio n S aiueiopllmeVta. 3 séries. La série. 3.60

7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 53»<br />

géra de modèle de planchette pour adopter un<br />

format plus grand en rapport avec les progrès<br />

de sa mémoire. Lors d'un tel changement, il<br />

pourra conserver sa belle lella baïda et le fquih<br />

n'oubliera pas alors d'écrire au verso de<br />

celle-ci le dernier verset étudié. Quelle belle<br />

relique à conserver précieusement !<br />

i s fillettes, qui ne fréquentent pas le msid,<br />

L reçoivent cependant l'enseignement coranique<br />

dans la maison particulière d'une fquira<br />

(maîtresse coranique privée). Elles célèbrent<br />

In fête de lella baïda avec beaucoup plus<br />

d'éclat que les garçons.<br />

Parées de leurs plus beaux atours, elles se<br />

réunissent, par groupes et, à tour de rôle,<br />

organisent de jolies petites fêtes dans la maison<br />

de l'une d'elles. Après avoir fait admirer individuellement<br />

leurs planchettes enluminées par<br />

leurs hôtesses, elles placent leur lella baïda<br />

au milieu du patio et exécutent une joyeuse<br />

ronde tout autour en chantant la ritournelle<br />

suivante :<br />

Lella baïda, lella baïda !<br />

Donne-moi un œuf pour enluminer ma planchette!<br />

Ma planchette est chez le fquih.<br />

Et le fquih est au Paradis.<br />

Quoi de plus doux que le Paradis!<br />

Notre Maître nous l'a permis.<br />

SUR L<br />

Petites rc<br />

'T'ous l'admettent : une bonne classe, c'est<br />

A une classe où la discipline semble se<br />

faire toute seule, sans que le maître ait besoin<br />

d'intervenir.<br />

Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Voici<br />

quelques extraits d'un carnet d'inspections :<br />

Classe unique : 25 élèves. Une bonne leçon<br />

de morale sur « le soin » vient de se terminer :<br />

« Maintenant, copiez le résumé.—• Monsieur, mon<br />

encrier est vide... — Mon cahier est fini... -—<br />

S'il vous plaît, Monsieur, une plume, la mienne<br />

est cassée ». Et, naturellement, cinq minutes<br />

se perdent. J'allais intervenir discrètement,<br />

niais continuant de feuilleter le cahier de préparation,<br />

je rencontre un bon plan de causerie<br />

sur ce sujet : « la prévoyance ».<br />

Cours préparatoire. — Une leçon de lecture.<br />

O Toi qui nous entends ! exauce nos vœux.<br />

Ne nous refuse pas d'espérer.<br />

Par la Majesté du Prophète Mohammed,<br />

Mohammed et ses compagnons<br />

Qui se trouvent au Paradis.<br />

Tau ! Tau !<br />

Le blé est sur la terrasse.<br />

Fatima et Ilalima sont sur un citronnier.<br />

Quoi de plus doux qu'un citron !<br />

Notre Maître nous l'a permis.<br />

O Toi qui nous entends ! exauce nos vœux.<br />

Ne nous refuse pas d'espérer.<br />

Par la Majesté du Prophète Mohammed,<br />

Mohammed et ses compagnons<br />

Qui se trouvent au Paradis.<br />

Thé, gâteaux, jeux divers et chants accompagnés<br />

du tambourin agrémentent les fêtes<br />

données à l'occasion de lella baïda. Vive<br />

lella baïda !<br />

Plus tard, les élèves doués pour le dessin<br />

et l'enluminure utiliseront leurs talents pourréaliser<br />

de beaux cadres dans lesquels desversets<br />

seront encadrés dit belles enluminures.<br />

Ils trouveront preneurs à un bon prix à l'occasion<br />

des fêtes canoniques.<br />

E VIF<br />

CHAUDANSON,<br />

Directeur de l'Ecole de fils de notables de Rabat-<br />

Tous sont devant les tableaux... Le maître<br />

lit d'abord, puis tous lisent en chœur « br...r<br />

brebis ». A la récréation, j'interroge : « Pourquoi<br />

agir ainsi ... ? — Cela « rentre » mieuxT<br />

M. l'Inspecteur, ceux qui savent aident le&<br />

autres.... — Oui, mais lorsqu'ils se trompent,<br />

vous criez bien fort pour rectifier. Le bruit<br />

appelle le bruit ».<br />

N<br />

E provoquons-nous pas parfois, par maladresse<br />

ou négligence, les « remue<br />

ments », l'agitation dont nous nous plaignons ?<br />

« On ne travaille bien que dans la joie «déclarent<br />

les Instructions officielles. Ajoutons ;<br />

« ... et dans le calme ».<br />

BRÉMONT,<br />

Inspecteur de l'Enseignement primaire à Laval-<br />

Les conférences pédagogiques de 1934.<br />

Aux termes de la circulaire ministérielle du 7 février dernier, le sujet des conférences<br />

pédagogiques, cette année encore, sera choisi, dans chaque département, par /'Inspecteur<br />

d'académie.<br />

Nous remercions par avance ceux de nos abonnés qui voudront bien nous communiquer lé<br />

texte du sujet proposé dans leur circonscription.<br />

Comme les années précédentes, nous serons à la disposition de ceux qui le désireront pour<br />

leur fournir, par lettre particulière, moyennant 5 francs, des indications, une documentation,<br />

des suggestions sur le sujet qu'ils auront à étudier.

540 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />

SIEVUE SCIENTIFIQUE<br />

LÉGUA TION PERSONNELLE<br />

I<br />

A vie fébrile que nous impose le machi-<br />

-> nisme moderne demande à l'homme des<br />

qualités dont il n'avait pas besoin, au même<br />

degré, il y a seulement un demi-siècle. La<br />

sûreté et la promptitude de nos réflexes nous<br />

préservent, par exemple, et préservent nos<br />

semblables des accidents que peut entraîner la<br />

vitesse de nos véhicules modernes. Le mécanicien<br />

de chemin de fer qui aperçoit le signal<br />

d'arrêt et renverse la vapeur, le conducteur<br />

de tramway ou l'automobiliste qui bloque ses<br />

freins devant un obstacle imprévu, le pilote<br />

d'avion de combat qui voit surgir soudain<br />

l'ennemi au-dessus de sa tête, redresse son<br />

appareil et dirige sa mitrailleuse sur son adversaire,<br />

tous ceux-là doivent attendre de leurs<br />

nerfs des réactions extrêmement rapides. C'est<br />

dans une fraction de seconde que se joue parfois<br />

notre destinée.<br />

LES physiologistes nous enseignent qu'entre<br />

l'instant où nos sens perçoivent le<br />

signal qui va commander notre réflexe et<br />

l'instant où ce réflexe est accompli, il s'écoule<br />

un temps qui varie d'un individu à l'autre et,<br />

pour un même individu, d'un instant à l'autre.<br />

C'est ce temps qu'on appelle Y équation personnelle.<br />

L'excitation extérieure a provoqué<br />

un courant nerveux qui s'est propagé le long<br />

des nerfs sènsitifs jusqu'aux centres nerveux.<br />

Ceux-ci ont réfléchi le courant dans les nerfs<br />

moteurs qui l'ont transmis aux muscles<br />

intéressés. La durée totale de ce double<br />

mouvement est petite, mais elle n'est pas nulle.<br />

TL est facile d'imaginer un dispositif qui<br />

J- permettra de mesurer l'équation personnelle.<br />

L'observateur soumis à l'épreuve<br />

devra, par exemple, enregistrer l'apparition<br />

d'un signal lumineux. Cette apparition sera<br />

C<br />

Chronographe... _c-<br />

~T<br />

provoquée à intervalles irréguliers par l'examinateur.<br />

On constituera deux circuiLs électriques<br />

juxtaposés ; chacun d'eux contiendra<br />

une pile, un interrupteur et urfcéleetro-aimant<br />

•enregistreur analogue à celui qui existe dans<br />

le poste récepteur d'un télégraphê Morse.<br />

L'un des circuits contiendra en outre une<br />

r<br />

lampe électrique dont l'allumage sera commai<br />

dé par l'examinateur. Le candidat fermera<br />

l'autre circuit, en appuyant sur l'interrupteur,<br />

chaque fois que la lampe s'allumera. Les<br />

styles portés par les palettes des deux élec.tros<br />

viendront inscrire, côte à côte, sur un cylindre<br />

enregistreur, le geste de l'examinateur ou, ce<br />

qui revient au même, l'apparition du signal<br />

lumineux, et la réaction du candidat. On enregistrera<br />

le temps sur le même cylindre, au<br />

moyen d'un chronographe, mécanisme d'hnrlogerie<br />

muni d'un style qui tracera une encoelie<br />

à intervalles réguliers.<br />

L'épreuve sera répétée un grand nombre<br />

de fois. Après l'expérience, on déroulera le<br />

papier placé sur le cylindre enregistreur et on<br />

mesurera avec précision, pour chaque couple<br />

de deux inscriptions, la distance des doux<br />

génératrices du cylindre qui passent par os<br />

inscriptions. Supposons que le mouvement de<br />

rotation dù cylindre soit bien régulier, et que<br />

le chronographe fournisse une inscription tous<br />

les 1/5 de seconde, la distance de deux inscriptions<br />

consécutives étant égale à un centimètre.<br />

Une distance de un millimètre entre les<br />

génératrices que nous venons de définir représentera<br />

donc 1/50 de seconde. Quand on aura<br />

dépouillé les résultats de toutes les expériences,<br />

on constatera que les valeurs obtenues<br />

ne sont pas identiques, mais qu'elles se groupent<br />

autour d'une valeur moyenne. On pourra<br />

représenter ces résultats sur un graphique de<br />

la manière suivante. On prendra une feuille<br />

de papier quadrillé et, sur une ligne horizontale,<br />

on numérotera les carreaux en convenant<br />

que chacun d'eux représente un centième de<br />

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M<br />

seconde. Supposons qu'on ait trouvé deux<br />

résultats égaux à 4/100 de seconde, 6 égaux à<br />

5/100, etc. Au point marqué 4, on élèvera une<br />

perpendiculaire sur laquelle on portera vers<br />

CERTIFICAT O'ÉTU<strong>DE</strong>S, f,. <strong>MANUEL</strong>. 200 Problèmes "ZVépo"nia". 9 3 séries. La s érie.4.20

7 Avril 34 PARTIR <strong>GÉNÉRAL</strong>E 541<br />

le haut une longueur égale à deux fois le côté<br />

d'un carreau. Au point marqué 5; on portera<br />

une longueur égale à 6 fois 16 côté d'un carreau<br />

et on procédera de même pour toutes<br />

les valeurs obtenues dans le dépouillement<br />

des résultats. E n joignant par un trait continu<br />

les extrémités supérieures de toutes ccs<br />

perpendiculaires, on obtiendra une courbe<br />

en cloche analogue à celle que représente la<br />

figure. Le sommet déjà cloche correspondra,<br />

[sur la graduation horizontale, au retard le<br />

plus fréquemment observé.<br />

Le dispositif que nous venons d'esquisser<br />

peut être modifié facilement suivant les conditions<br />

de l'épreuve. S'agit-il, par exemple, d'un<br />

conducteur de tramway ? On l'installera sur<br />

une plate-forme d'expérience pourvue de tous<br />

les instruments qu'il est appelé à manœuvrer.<br />

On simulera devant lui les divers incidents qui<br />

peuvent se présenter et l'on enregistrera successivement<br />

l'instant où l'incident est provoqué<br />

et celui où le conducteur a fait le geste ou les<br />

geste; que commande cet incident. On déterminera<br />

alors le temps qui s'est écoulé entre ccs<br />

deux instants et il sera facile, connaissant la<br />

vitesse normale d'un tramway dans les conditions<br />

où se trouvait placé le conducteur, de<br />

savoir si les réactions de celui-ci ont été appropriées<br />

et suffisamment promptes pour éviter<br />

les conséquences fâcheuses de l'incident.<br />

TL peut arriver que, dans certaines fonclions,<br />

on ne recherche pas à tout prix<br />

la rapidité du réflexe, mais la comparabilité<br />

de celui-ci, à divers moments d'une même<br />

expérience ou dans diverses expériences qui<br />

peuvent être éloignées les unes des autres. On<br />

sait, par exemple, que pour contrôler la<br />

marche de leurs horloges, les astronomes déterminent<br />

chaque jour le passage d'une même<br />

étoile dans le plan méridien du lieu de l'observatoire.<br />

Le temps écoulé entre deux passages<br />

successifs est le jour sidéral. Pour observer le<br />

passage de l'étoile dans le méridien, l'astronome<br />

chargé du service de l'heure dispose<br />

d'une lunetle méridienne dont l'axe optique<br />

peut balayer le méridien du lieu. Il suit l'étoile<br />

dans son mouvement quand elle approche de<br />

ce plan et, au moment-précis où l'image de<br />

1 étoile vient se placer sur le réticule vertical de<br />

la lunette, il appuie sur u n manipulateur qui<br />

ferme le circuit d'une pile et enregistre son<br />

geste sur un graphique où s'enregistre également<br />

le mouvement de la pendule à contrôler.<br />

La fermeture du circuit se fait toujours avec<br />

un certain retard sur le passage à observer.<br />

1 our pouvoir corriger les déterminations<br />

obtenues,, il faut connaître la valeur de ce<br />

retard. Supposons que deux astronomes aient<br />

ete soumis à l'examen dont nous décrivions<br />

tout à l'heure les épreuves, et soient 1 et 2 les<br />

deux courbes obtenues. Le second observateur<br />

a des retards qui, en moyenne, sont plus considérables,<br />

mais ces retards sont plus constants<br />

f<br />

1)<br />

/ i \<br />

/ : \ 2<br />

/ \ i 1<br />

! 1 \<br />

/ i i<br />

0 1 2 3 4 5 0 7 8 0 10<br />

et les corrections qu'on pourra faire subir à<br />

ses déterminations seront plus sûres. Il n'est<br />

pas douteux qu'il doit être préféré au premier,<br />

à ce point de vue.<br />

ON eut besoin, pendant la guerre, pour<br />

repérer par le son les batteries ennemies,<br />

de sélectionner des observateurs qui<br />

devaient enregistrer, non pas des signaux<br />

lumineux,-mais le passage de l'onde sonore que<br />

provoque le départ d'un coup de canon. Là<br />

encore, on recherchait, avant tout, la constance<br />

des réactions d'un même observateur.<br />

Des hommes appartenant à toutes les professions<br />

furent soumis à l'épreuve et l'on constata<br />

que les meilleurs résultats étaient donnés par<br />

des cultivateurs ou des bergers, dont les nerfs<br />

ne sont pas surmenés comme ceux des intellectuels<br />

ou des citadins.<br />

On raconte même qu'un officier zélé voulut<br />

un jour comparer les résultats de quatre observateurs.<br />

Il les plaça en un même point du front<br />

avec quatre manipulateurs reliés par quatre<br />

lignes téléphoniques à l'appareil inscriptcur.<br />

Les quatre hommes devaient enregistrer séparémçnt<br />

les coups que tirait une même pièce<br />

d'artillerie. Ils se trouvaient exactement dans<br />

les mêmes conditions expérimentales, au même<br />

moment de la journée et cette épreuve collective<br />

devait donner les meilleurs résultats.<br />

L'officier ne tarda pas à constater que les<br />

inscriptions s'enchevêtraient d'une manière<br />

incompréhensible. Il prit la détermination<br />

d'aller voir ce qui se passait à l'observatoire et<br />

voici ce qu'il constata. Les quatre observateurs<br />

avaient pensé qu'un seul suffisait à faire<br />

ce qui avait été demandé à chacun d'eux. Les<br />

quatre. manipulateurs, disposés côte à côte<br />

sur un siège, étaient recouverts d'une planchette<br />

sur laquelle s'était assis l'un des hommes.<br />

Chaque fois qu'il entendait un coup de canon,<br />

il soulevait légèrement son corps et le laissait<br />

retomber lourdement sur la planchette. Il<br />

disposait ainsi de toutes ses facultés pour faire<br />

une manille avec ses trois compagnons.<br />

ÇJjRTlF/CAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S.pA. HOLOT. ZOOQuestionsd&Sciences usuelles<br />

CU. B'RTJNOLD.<br />

avec La<br />

réponses, série. 2.75

542 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 3^'<br />

VARIÉTÉS<br />

LA MORT <strong>DE</strong> CHARLEMAGNE 1<br />

Voici quelques pages extraites d'un important ouvrage publié sous le titre « Gharlemagne<br />

par M. Kleinclausz, doyen de la Faculté des lettres de Lyon.<br />

Louis est désigné comme le successeur<br />

de Gharlemagne.<br />

R, à la fin. de l'année 813, l'âge et la maladie<br />

O ne lui laissaient plus l'espoir d'une<br />

longue vie. T^ouis survivait seul de ses fils<br />

et les ambassadeurs byzantins venaient de le<br />

saluer du titre de Basileus. Il n'avait donc plus<br />

aucune raison de remettre sa décision à plus<br />

tard; sinon, il risquait d'être surpris par la<br />

mort avant d'avoir rien fait et de compromettre<br />

ainsi cette paix dont il souhaitait tant qu'elle<br />

lui survécût. Tel était d'ailleurs l'avis de son<br />

entourage, qui le lui fit connaître par la voix<br />

d'Eginhard. C'est pourquoi furent convoqués<br />

à l'assemblée d'Aix des évêques, abbés, comtes,<br />

prêtres, diacres et grands laïques, de tout<br />

l'empire, tandis que le roi Louis était invité à<br />

s'y rendre. Tout le monde présent, l'empereur<br />

prit la parole, et après avoir rappelé les services<br />

rendus à l'Etat par le roi d'Aquitaine et<br />

sa fidélité inébranlable envers son père, il<br />

demanda à tous les assistants, « du plus grand<br />

au plus petit », s'ils étaient d'avis qu'il lui<br />

transmît le titre impérial. La réponse unanime<br />

fut que ce projet était « conforme à la volonté<br />

de Dieu et à l'intérêt du royaume a.<br />

En conséquence, le dimanche 11 septembre<br />

S13, s'accomplit dans la chapelle d'Aix une<br />

cérémonie grandiose. Charlemagne, vêtu des<br />

insignes impériaux, fit son entrée dans l'église,<br />

couronne en tête, appuyé sur l'épaule de son<br />

fils. Agé de trente-cinq ans, celui-ci était alors<br />

en pleine vigueur, et, bien qu'il fût seulement<br />

de stature moyenne, sa forte poitrine, ses<br />

larges épaules, ses bras puissants formaient<br />

un vigoureux contraste avec lés membres<br />

fatigués du vieillard dont il guidait les pas;<br />

mais leurs visages au teint brillant, aux yeux<br />

grands et clairs, étaient empreints d'une égale<br />

noblesse. Us s'avancèrent jusqu'à l'autel de<br />

Notre-Seigneur Jésus-Christ, où Charlemagne<br />

avait fait déposer une couronne d'or autre<br />

que la sienne; puis, après avoir longtemps<br />

prié ainsi que Louis, l'empereur se tourna vers<br />

son fils et, devant la foule des évêqùës et des<br />

grands, lui exposa longuement ses devoirs,<br />

« l'avertissant par-dessus tout d'aimer et de<br />

craindre le Dieu tout-puissant, d'observer<br />

ses préceptes et de défendre ses églises », lui<br />

enjoignant « de se montrer toujours miséricordieux<br />

pour ses sœurs, ses neveux, et en<br />

général tous ses proches », lui demandant<br />

« d'honorer les prêtres comme des pères, d'aimer<br />

les peuples comme ses fils, d'introduire au<br />

besoin par la force les superbes et les criminels<br />

dans la voie du salut, d'êti'e le consolateur<br />

des monastères et le père des pauvres, de choisir<br />

des ministres fidèles, incorruptibles et crai<br />

1. Un vôKin-4. Pai'is. Hachette, éditeur, 50 francs.<br />

gnant Dieu, ayant en haine les présents, de<br />

ne dépouiller aucun homme de sa charge sans!<br />

motif, bref, de se montrer irrépréhensible en<br />

tout temps devant Dieu et devant tout le<br />

peuple. » Enfin, il l'invita à lui faire savoir<br />

s'il voulait obéir à ses commandements et,<br />

le roi d'Aquitaine ayant répondu affirmativement,<br />

Charles prit la couronne déposée<br />

sur l'autel et la lui mit sur la tête, tandis que<br />

la foule criait joyeusement : « Vive l'empereur<br />

Louis ! » La messe célébrée, les deux empereurs<br />

sortirent, le fils soutenant toujours le père,<br />

après que celui-ci eut remercié Dieu en ces<br />

termes : « Sois béni, Seigneur Dieu, toi qui<br />

m'as donné de voir aujourd'hui de mes yeux<br />

un fils né de moi assis sur mon trône. » Un|<br />

brillant festin termina, selon l'usage, cette 1<br />

grande journée.<br />

Sa succession réglée, Charlemagne montra<br />

une fois de plus qu'il n'entendait rien changer;<br />

à la constitution de l'Etat franc, tant qu'il<br />

vivrait. Après avoir prodigué au nouvel auguste<br />

les honneurs et les présents et l'avoir tendrement<br />

embrassé, il l'invita au bout de quelques<br />

jours à rentrer en Aquitaine, ce ' qu'il fit, et,,<br />

dit un ancien historien, « le seigneur empereur<br />

conserva son royaume et son titre avec honneur,<br />

comme il convenait ».<br />

Derniers moments de l'Empereur<br />

EPENDANT Charlemagne n'avait rien voulu<br />

C changef à son genre de vie et, après le<br />

départ de Louis pour l'Aquitaine, il se rendit,<br />

comme au temps de sa jeunesse, aux environs<br />

d'Aix pour chasser. Quand il rentra, dans son<br />

palais, vers le i er novembre 813, la maladie<br />

le terrassa définitivement. A partir de ce<br />

moment, les incommodités se firent de plus<br />

en plus fréquentes et, le 22 janvier 814, à la<br />

suite d'une violente attaque de fièvre survenue<br />

après un bain, il dut s'aliter. En vain il essaya<br />

d'une diète absolue, se contentant d'un peu<br />

d'eau : une pleurésie se déclara et, le 27 janvier,<br />

il fit appeler son archichapelain, l'archevêque<br />

de Cologne Hildebald, pour recevoir les derniers<br />

sacrements. A cette heure suprême do sa<br />

vie, il .était tout à. la dévotion, priant, faisant<br />

des aumônes, mais ses forces l'abandonnaient<br />

de plus en plus. Le samedi 28 janvier, vers<br />

neuf heures du matin, après avoir esquissé<br />

de son mieux le signe (le la croix sur son front,<br />

sa poitrine et tout son corps, il réunit les pieds,<br />

allongea "les bras, ferma les yeux et expira en<br />

prononçant les paroles du psalmiste : « Seigneur,<br />

je mets mon âme entre tes mains.» Il était<br />

âgé de près de soixante-douze ans et en avait<br />

régné un peu plus de quarante-cinq.<br />

KLEINCLAUSZ.<br />

CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. M. HOLOT. 100 Questions d'histoire c L 10 g°éogpii O ie S répontes. 2-^

7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E<br />

LA PAGE RECREATIVE<br />

La naissance de la III e République<br />

et M. F. Bouisson.<br />

N jour, un parlementaire était à la tribune;<br />

U il faisait un -excellent discours documenté,<br />

intéressant, mais :<br />

— La République, dit-il, n'a encore que<br />

67 ans*..<br />

On était en 1927. M. Bouisson bondit sur son<br />

siège, se pencha vers l'orateur :<br />

— 57, mon ami, 57; de 1870 à 1927, il n'y a que<br />

57 ans.<br />

— Bah ! fit le député plaisamment, la République<br />

n'est pas femme à se fâcher pour cela.<br />

Elle s'en moque bien.<br />

—• Oui, la République ! dit alors M. Bouisson<br />

au milieu des rires de toute la Chambre; mais,<br />

moi aussi, je suis né en 1870, et je ne veux pas<br />

qu'on dise que j'ai 67 ans !<br />

(Voilà).<br />

RCommuniqué par M. PIERRE GAMACHE,<br />

L ihsl., Pointu-Noire. (A. E. F.).<br />

Un mot du roi des Belges.<br />

K roi des. Belges menait. souvent à Paris,<br />

L incognito. Au cours d'une de ces visites,<br />

il y a quelques années/il ^accepta ^ dîner, un<br />

soir, chez une grande dame française afui de<br />

rencontrer un écrivain célèbre.<br />

Celui-ci, dont les idées révolutionnaires<br />

n'étaient ignorées de personne, crut devoir, tout<br />

en dégustant des mets savoureux, tenir devantle<br />

roi des propos incendiaires.<br />

Albert I er , qui l'écoutait avec attention,<br />

remarqua l'air affreusement gêné de la maîtresse :<br />

de maison. Alors il se pencha vers elle et' lui dit<br />

à l'oreille, tandis que l'écrivain se servait une:<br />

part copieuse de truffes au Champagne :<br />

—• Regardez ce qu'il mange et vous ne croirez:<br />

pas ce qu'il dit.<br />

- (Voilà.)<br />

Communiqué par MME BRICIIE,<br />

D ojue E.Decorps. Villeurbanne (Rhône).<br />

Le châtiment.<br />

P'IIÀRLES-QUINT, dans sa retraité, se livrait<br />

à des travaux d'horlogerie. Or, un matin,<br />

son domestiqué, entrant dans la cellule de son<br />

royal maître, renverse maladroitement la table<br />

où se trouvaient alignées une trentaine de<br />

montres. Le domestique devient blême. Il<br />

s'attend à quelque châtiment. Quelle n'est ças<br />

sa stupéfaction de voir Charles-Quint lui designer,<br />

en souriant, les môntres brisées :<br />

: — Bravo, mon enfant. Tu es plus habile que<br />

moi, car t u as trouvé le moyen de les mettre<br />

toutes d'accord.<br />

Lectures pour ions. L. Lovs.<br />

[<br />

Communiqué par MME HERBA-UT, inst.<br />

Boirargues} par Montpellier (.Hérault).<br />

Une épitaphe de Catherine de Médicis.<br />

\TOICI line épitaphç de Catherine de Médicis<br />

qui eut, à son époque, un grand succès :<br />

« La reine, ci-gît,, fut un diable-et u ç ange<br />

Toute pleine de blâme et de louange<br />

Elle soutint l'Etat et l'Etat mit à bas<br />

Elle fit maints accords et non moins dé débats<br />

Elle enfanta trois rois et trois guerres civiles<br />

Fit bâtir des châteaux .et ruina des villes<br />

Fit de bonnes lois et dé mauvais édits'<br />

Souhaite-lui, passant, çnfer et paradis. »<br />

Reines de France, par EMILIE CARPENTIER.<br />

U<br />

I Communiqué par ÎÎME' G AUTIER, inslit.<br />

L Chànipdchicrs (Dèux-Sèires),<br />

Vocation.<br />

NE vocation n'est pas toujours- bien marquée,<br />

un flottement se produit, on tergi<br />

verse, on s'interroge, on "se tâte, puis, les circonstances<br />

aidant, il faut souvent peu de chose<br />

pour en décider.<br />

Un jeune homme avait ainsi longtemps<br />

hésité entre la peinture et la médecine. Finalement,<br />

il s'était- arrêté à l'idée, qu'un jour, il<br />

serait médecin.<br />

Des amis lui demandèrent les raisons qui<br />

avaient pu amener ainsi assez subitement 6a<br />

détermination : « Voici, dit-il : dans la peinture,<br />

toutes les fautes sont exposées à la vue, tandis<br />

que dans la médecine, elles sont entenrées avec<br />

le malade ».<br />

Marseille-Matin.<br />

FCommuniqué par JIME PASTORET, inslit.<br />

|_ à Seillans (Var).<br />

La rose et la violette.<br />

'INSTITUTRICE cherche à faire comprendre<br />

L par l'image la différence existant entre<br />

la rose et la violette.<br />

— Une belle- dame, dit-elle, portant une<br />

somptueuse toilette, passe fièrement dans la<br />

rue, sans daigner regarder personne : c'est la<br />

rose. Derrière elle,, vient une petite créature qui<br />

marche tête baissée.<br />

Et une élève d'interrompre :<br />

— C'est son mari.-<br />

Communiqne par MLLE ÏVIR!\ISIER, insl.,<br />

I à la Grand*Maison (Pas-de-Calais).<br />

Le subtil mendiant.<br />

ous la place de la Concorde, dans les cou<br />

S loirs du Métro et du Nord-Sud où passent<br />

des milliers de voyageurs, un mendiant s'est<br />

installé sur un petit pliant, la casquette à la<br />

main. Il fait de belles journées. Frais et gaillard,<br />

il pourrait travailler : il aime mieux gagner<br />

ainsi sa vie.<br />

Voici le brèf dialogue que nous surprimes<br />

hier entré un passant trop moraliste et lui :<br />

— N'avez-vous pas honte, disait le passant,<br />

de faire un pareil métier ?<br />

— Monsieur, répliqua le drôle, j accepte<br />

l'argent des imbéciles, et non leurs impér-<br />

tineilCeS ' . ' (VAvénir).<br />

VCommuhiquè par "M. 'GEORGES TEXIER,<br />

L • iiïstitixteûr'ù Sigismoiid (Vendée).<br />

Chacune des anecdotes de la Page récréative donnent lieu à une rétribution de cinq francs.

<strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong> 7 Avril 34<br />

COMMUNICATIONS<br />

Postes vacants aux colonies pour<br />

octobre 1934.<br />

On demande actuellement aux colonies pour la<br />

rentrée .d'octobre un certain nombre d'instituteurs,<br />

à savoir :<br />

1° En A. O. F., 12 instituteurs pourvus du B. S.<br />

et du C. A. P.<br />

2° A Madagascar. — 9 instituteurs pourvus du<br />

B. S. et du G. A. P.<br />

Les instituteurs dos trois classes de début auront<br />

la préférence.<br />

II n'y a de poste vacant dans aucune autre colonie<br />

et il n'y a nulle part aucun poste vacant ni pour<br />

institutrice ni pour ménage enseignant.<br />

Adresser les demandes, dès à présent, au Ministère<br />

dos Colonies (Inspection-Conseil de l'Instruction<br />

publique) qui fournira tous les renseignements<br />

complémentaires nécessaires.<br />

Une fête normalienne.<br />

Les élèves-maîtres de 3° année do l'Ecole Normale<br />

d'Instituteurs do Versailles organisent îc 22 avril,<br />

à 14 h. 30, dans les nouveaux bâtiments, 3, boulevard<br />

de Lesseps, une fête de promotion au cours do<br />

laquelle ils' interpréteront * l'Exlra » de P. Vebcr,<br />

Monsieur de Pourceau r/nac, comédie-ballet de Molière.<br />

Chants et récits divers.<br />

La location est ouverte :<br />

Ecrire à' M. Diard, Ecole Normale de Versailles.<br />

CONCOURS <strong>DE</strong>S FURETEURS<br />

Résultats du Concours n° 2g.<br />

Question principale. — Le personnage historique<br />

qui fui successivement roi des Romains, roi<br />

de Bohême, roi de Hongrie, empereur d'Autriche,<br />

et qui refusa la couronne de Pologne est Maximilien<br />

II (1527-1576), fils de l'empereur Ferdinand<br />

i or .<br />

Cette question nous a été communiquée par<br />

M. Taccoen, Ecole Normale, 44, rué d'Arras, à<br />

Douai (Nord) (prix de 25 fr.).<br />

Question subsidiaire. — Nous avons reçu<br />

40 réponses exactes.<br />

Le lauréat de ce concours est M. E- Pérochon,<br />

Instituteur à Verruycs (Deux-Sèvres) qui a indiqué<br />

que nous recevrions 38 réponses exactes (prix<br />

de 50 fr,).<br />

Concours n 3 32.<br />

Question principale. — Un automobiliste ayant<br />

causé un accident a pris la fuite sans que le numéro<br />

de sa plaque ait pu être relevé exactement. Certaines<br />

observations ont été faites et la police a recueilli les<br />

déclarations suivantes :<br />

1 er témoin : les 6 chiffres du numéro sont différents<br />

;<br />

2° témoin : les 3 premiers chiffres forment un<br />

carré ;<br />

3 3 témoin : les trois derniers chiffres forment un<br />

cube ;<br />

4 e témoin : le nombre est divisible par 3;<br />

5 e témoin : les deux chiffrés du milieu forment un<br />

nombre premier.<br />

Quel est le numéro de la plaque ?<br />

Question subsidiaire. — Combien de nos abonnés<br />

répondront exactement à la question principale<br />

p<br />

Les réponses devront nous parvenir, au plus<br />

tard, le mardi 17 avril.<br />

Les résultats do ce concours paraîtront dans<br />

le; Manuel général n° 31, du 28 avril.<br />

S®€Mir les Bibliothèques scolaires*<br />

André Lauric a été, parmi les romanciers de la<br />

jeunesse, un des plus brillants. Son nom vient<br />

immédiatement après celui de Jules Verne dont<br />

il a été l'émule. Comme lui, il sait donner un puissant<br />

accent humain aux romans d'aventures qui,<br />

sous sa plume, ne sont pas seulement des imbroglios<br />

plus ou moins compliqués, mais des récits<br />

vraiment attachants et émouvants. Quel est le<br />

secret commun à André Lauric et à Jules Verne ?<br />

C'est qu'ils ont fait do leurs personnages de vrais<br />

êtres de chair et d'os, parfaitement vivants, non<br />

de vains fantoches; le lecteur s'intéresse à eux, les<br />

voit agir en se rendant compte des sentiments,<br />

des mobiles qui les poussent à l'action, approuve<br />

ou blâme leurs actes. Cet art de faire vivre les<br />

personnages en les mêlant intimement aux péripéties<br />

du roman, les deux grands romanciers<br />

l'ont possédé à un rare degré, et c'est pourquoi,<br />

UN ROMAN D'ANDRE LAURIE<br />

jusqu'ici, ils n'ont pas été remplacés dans la faveur<br />

du jeune public.<br />

Comme Jules Verne encore, André Lauric<br />

a été un « ânticipatcur » et un prophète remarquable.<br />

Le Rubis du Grand Lama 1 qui vient de<br />

paraître dans la Bibliothèque des Ecoles et des<br />

Familles, conçue spécialement en vue des distributions<br />

de prix, en est une preuve. Dans ce beau<br />

et passionnant roman, l'auteur a prévu toutes les<br />

possibilités delà conquête do l'atmosphère à l'aide<br />

du .« plus lourd que l'air ». Un jeune Français est<br />

devenu le roi de la season à Londres parce qu'il<br />

possède un énorme rubis brut qui vaut un nombre<br />

respectable de millions. Mais la curiosité de tous<br />

est piquée : comment est-il devenu le propriétaire<br />

de cette pierre d'une grosseur inusitée ? Sur ces<br />

entrefaites, avec le produit de la vente du rubis,<br />

1. Un volume gr. in-8 ill.; broché 20 fr,', relié pcrcal. 28 fr.<br />

CERTIFICAT D'ÉTU<strong>DE</strong>S. M. HOLOT. 100 Questions d'histoire e d! 0 g 0 c2g. C aphi" s réponses. 2 '• 7.5

7 Avril 34 PARTIE <strong>GÉNÉRAL</strong>E 545<br />

ic liii'os du récit fait construire un appareil volant<br />

et organise un grand voyage aérien vers le centre<br />

asiatiquo. Dès lors la conviction s'établit qu'il<br />

possède le secret d'une mine de rubis au Tibet.<br />

Cellr- hypothèse est renforcée par le fait que les<br />

joailliers ont baptisé «rubis du Grand Lama»<br />

la fameuse pierre. Non seulement les curiosités,<br />

mais aussi les convoitises sont déchaînées, et au<br />

cours de la randonnée dans les airs, elles provoqueront<br />

les plus dramatiques incidents, qui<br />

donneront au récit un si vigoureux intérêt romanesque.<br />

PETITES ANNONCES DU " M A N U E L <strong>GÉNÉRAL</strong>"<br />

CONOITIONS D'INSERTION<br />

j* ANNONCES NON commi-'hciales (Minimum 2 lignes), jj annoncer commerciales (Minimum 2 lignes).<br />

Abonnis — L'abonnement d'un an donne droit à 5 lignes à 1 Ir la ! ^ our l° us ' es lecteurs indistinctement, abonnes ou non: 10 fr. la ligne.<br />

ligue. — Chaque ligne supplémentaire, 8 fr. avec E0 •/« de réduction, Réception des Annonces<br />

soit < Ir. la ligi:e II LE» <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>S D'INSEKTIOM ACCOMPAGNÉES <strong>DE</strong> LEUR MONTANT DOIVENT<br />

Pour toutes les annonces supplémentaires, 8fr. atee E0 •/« de réduc-l N0 " s PARVENIR IO jour> ou moins A I. AVANCE.<br />

. - , POUR DÉNÉFICIEI» DÛ-TARIF RÉDUIT ÉTABLI POUR LES PETITES ANNONCES<br />

110,1 * PRIVÉES EN FAVEUR <strong>DE</strong> NO» ABONNÉS, UNE BAN<strong>DE</strong> RÉCENTE D'ENVOI DU<br />

A'ON abonnis — 8 fr. la ligne. || JOURNAL DOIT ÊTKE JOINTE A TOUTE <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong>.<br />

La ligne comporte une moyenne de 30 lettres, signes ou espaces.<br />

A'ofû. — Il n'est pas fourni de justificatifs — Les annonces de librairie ne sont pas insérées. — Les demandes de renseignements pour les<br />

iViitcs Annonces doivent être accompagnées d'un timbre pour la réponse.<br />

POUR RÉPONDRE AUX PETITES ANNONCES<br />

!' Mettre Sa réponse sous enveloppe fermée allranchieâ GO cent Ne pas mettre<br />

l'adresse sur relie enveloppe : inscrire seulement en téte le N* de la petite<br />

itmionccû Inquelle on répond (Modèle A);<br />

r Placei celle l" enveloppe dans une seconde également fermée et affranchie<br />

r. :c centimes et l'adresser au Slimurl Général, Service de le Publicité. "9. boulevai-d<br />

Saint-Germain; Paris (Modèle B)<br />

= ENSEIGNEMENT<br />

•- Cours et leçons =====<br />

nROFESSORAT chant et musique,Elat<br />

1 ei Ville do Paris. Cours oraux et par<br />

correspondance. J.-R. Pierron, 1 -47, av.<br />

Parnieniier, Paris, 10®, M. G. 9441.<br />

i AT1N. Leçons partie, p. corrosp. Grds<br />

L début. Bacc. Licences. M. Lavarenno,<br />

prof, agrégé au lycée de Reims.<br />

M. G. 9453.<br />

ICENCIÉE ès lettres prépare au<br />

L baccalauréat l r * partie et philosophie.<br />

soit par correspondance, soit par<br />

leçons particulières. Mlle G. Senninger,<br />

!•, rue Lobineau, Paris, 6*. M. G. 233.<br />

pACC. Préparation par corresp. par<br />

J-) , prof. Lycées de Paris, membres<br />

Jury. Ecr. : Podevin, S, rue des Boulangers,<br />

Paris, 5". Timb. p. rép.<br />

M. G. 294.<br />

= Institutions, Pensionnats. =<br />

IRECTEUR expér.louerait ou achè<br />

D terait instit. garçons.-M. G. 321.<br />

Modèle A<br />

M. G. 6861.<br />

Modèle B<br />

Manuel Général 50<br />

Service<br />

de la Publicité cenl.<br />

79, Boul St-Germain.<br />

Pari?<br />

Ollres et demandes d'emplois,<br />

I 1 .Sy nd. enseig. libre laïque place pers.<br />

C enseig. et surv. Délégué : M Gillos,<br />

8, r. Màrtinval, Lovallois-Perret. Tél. Pereire<br />

18-0-2. Toute demando non satislaite<br />

au bout d'un mois doit être renouvelée<br />

pour être maintenue.<br />

M. G. 948}.<br />

"LACEMENT personnel enseignant.<br />

P Vente d'institutions. Agence Enseignement,<br />

15, bd St-Michel, Paris, 5*.<br />

M. G. 9981.<br />

iNST',21 a., B. S., cherche pr. août,<br />

I sept., place surv. col. vac. mer ou<br />

montagne. M. G. 327.<br />

•; Pensionnaires. .<br />

I NSTC *50 km. Paris, garderait2 fillettes;<br />

bons soins, bon air. M. G. 328.<br />

- 1 Permutations. ; »<br />

iNST" du dép 1 do la Seine demande<br />

i permutante pour le dép 1 i NSTITUTRICE Indre-et-Loire, exeat,<br />

I permuterait institutrice Seine-et-<br />

Oise. Toujours valable. Al. G. 326.<br />

iNST" Lot, ville, voie ferrée, perm.<br />

I Gironde ou environs immédiats Paris.<br />

Toujours valable. M. G. 330.<br />

INSTITUTEUR Rhône permuterait<br />

I avec collègue Hte-Garonne.<br />

M. G. 331.<br />

i NSTITUTEUR I-Ite-Saônecherche per-<br />

I mutant ou permutante Jura.<br />

M. G. 334.<br />

INSTITUTRICE Finistère, demande<br />

I permutante pour les Basses-Pyrénées.<br />

Toujours valable. M. G. 335.<br />

= EMPLOIS, TRAVAUX DIVERS =<br />

C O P I E S adresses pr publicité,15 fr. le<br />

cent et gr. gains pr tous.. Echaniill.<br />

du trav. gratis : Laboratoiro do Provence,<br />

Serv. B. N. à Marsèille.<br />

M. G. 8539.<br />

d'Oran.<br />

J ' A I gagne plus de 1000 fr. p. mois en:<br />

M. G. 316.<br />

1955 par travail correspondance chez<br />

soi p. loisirs. Mêmes possibilités à tous.<br />

INSTITUTRICE Cher, permuterait tout Preuves et rens. c. timbre à C. Jour-<br />

I département, ville préférence ou<br />

colonies. M. G. 323.<br />

dois, inst., bd Gambetta, Charleville.<br />

M. G. 143.<br />

Suite des petites annonces à la page 546.<br />

Librairie HACHETTE, 79, boulevard Saint-Germain, Paris (VI e ).

546 <strong>MANUEL</strong> <strong>GÉNÉRAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>L'INSTRUCTION</strong> <strong>PRIMAIRE</strong><br />

PETITES ANNONCES (Suite)<br />

UGMENTEZ VOS revenus par trav. Excursions. Alt. 55i m. Au Syndicat «<strong>DE</strong>VELOPPEMENT dos films Baby,<br />

A écr. fac. lionnète. Gains imp. prou (VInitiative : listes d'hôtols, app. mou i " 6 fr. 70 p. film. Moiocamcra loué<br />

vés. T. p. rép. Loupias, Mirabol-Riffnac illés ( i'iiiib e pr réponse). M. G. 314 20 fr. par 7 jours, Georges Jaquinod,<br />

(Avoyron). M. G. 333.<br />

Coupy-Bollegarde i Ain). M. G. 315.<br />

* vendre, maison i pièces, nombreuses<br />

HOTELS<br />

/V servitudes jardin, cour, dans bourg LE Grat. Otlro 5 n°' d'iffér. pour<br />

= PENSIONS <strong>DE</strong> FAMILLE = chareniais. Autobus Electricité. Libre<br />

chacun dos n°* -27-66-95.<br />

ELVÉTIA, 2S bis, bd Diderot, Paris Je suite. Facilités de paiement.<br />

M. G. 317.<br />

n (Gare de Lyon). Ch. 16 à 50 fr.<br />

M. G. 325. M. G. 8615.<br />

ICE. « Le Minaret-IIÔtel », 22ô, Prom.<br />

MARIAGES<br />

N des Anglais. Jardins. Soleil. Toui LLE trentaine, inst., éduc. parf.,<br />

confort. Cuisine renommée. Pension n 50 000 revenus épouserait prof, ou<br />

55--40 fr. Meilleur accueil. inst<br />

M. G. 9864.<br />

ylLLEFRANCHE-SUR-MEil. 10 m.<br />

V Nice, Flôiel Ker-Maria, plage,mont,<br />

jard., exc. cuis., 25 f. p. comp.<br />

M. G. 185.<br />

vrlCE. Pension Danto, 17, rue Fricero,<br />

il confort., 2 min. mer. Pens. r>0 fr.<br />

2 pers. M. G. 239.<br />

TJAQUES agréables et peu coûteuses<br />

I au Palace bourgeois d'Aix-les-<br />

Bains Sévigné l'hôtel e-asoleillé. Prix<br />

unique 50 fr. M. G. 282.<br />

IMMEUBLES<br />

= Achat, vente, location<br />

Villégiature.<br />

QALLANCHES ( HAUTE-SAVOIE), Sé-<br />

O jour agréable. Large vallée riante et<br />

saine. Face au Mont Blanc. Promenades.<br />

r . M. G. 249<br />

aiUNISIE. Commis P. T. T., 52 a., gd.<br />