Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1

Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1

Histologie de l'Appareil Digestif 2012/2013 Dr. Franck Pellestor 1

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

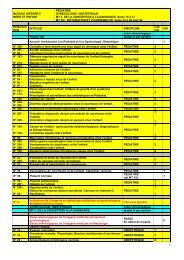

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Université MONTPELLIER I<br />

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Montpellier -Nimes<br />

-----<br />

DFGSM 3<br />

L’Appareil <strong>Digestif</strong><br />

A° Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

- Rappel sur l’organogenèse<br />

-L’histogenèse<br />

- Les malformations<br />

B° <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

- Généralités<br />

- La cavité buccale: La muqueuse buccale<br />

La langue<br />

<strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong><br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

- Le tube digestif La structure générale du tube digestif<br />

L’œsophage<br />

L’estomac<br />

L’intestin grêle<br />

Le gros intestin et le rectum<br />

C° Les glan<strong>de</strong>s annexes <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

- Les glan<strong>de</strong>s salivaires: Les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

-Le pancréas<br />

-Le foie<br />

- Les voies biliaires<br />

Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

L’Organogenèse<br />

Développement <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

L’Organogenèse<br />

La gastrulation (15 -21ème jours) : . Embryon tri<strong>de</strong>rmique<br />

. 3 feuillets : ectoblaste, endoblaste, chordo-mésoblaste<br />

La gastrulation (15 -21ème jours) : . Embryon tri<strong>de</strong>rmique<br />

. 3 feuillets : ectoblaste, endoblaste, chordo-mésoblaste<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

1

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

L’Organogenèse<br />

L’Organogenèse<br />

4ème semaine:<br />

Organogenèse<br />

Morphogenèse<br />

Délimitation <strong>de</strong> l’embryon<br />

Mo<strong>de</strong>lage du corps embryonnaire<br />

4ème semaine: Intestin primitif Intestin antérieur<br />

Intestin moyen<br />

Intestin postérieur<br />

Intestin antérieur : pharynx<br />

la cavité bucco-pharyngienne<br />

l’œsophage<br />

l’estomac<br />

sup. duodénum<br />

foie<br />

pancréas<br />

Intestin moyen :<br />

inf. duodénum<br />

jéjunum, iléon, colon ascendant<br />

et début du colon transverse<br />

Intestin postérieur : fin du colon transverse<br />

colon sigmoï<strong>de</strong><br />

rectum<br />

partie sup. du canal anal<br />

L’Histogenèse<br />

• Origine mixte <strong>de</strong> l’épithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cavité buccale: épiblastique en avant et<br />

entoblastique en arrière<br />

• La paroi <strong>de</strong> l’intestin primitif est constitué d’un revêtement épithélial simple d’origine<br />

entoblatique, entouré du mésenchyme <strong>de</strong> la splanchnopleure. Aux 2 extrémités, on trouve un<br />

revêtement épiblastique<br />

• Au cours <strong>de</strong> la 6 ième semaine <strong>de</strong> développement, prolifération <strong>de</strong> l’épithélium endo<strong>de</strong>rmique<br />

et obstruction complète <strong>de</strong> la lumière intestinale. Puis, recanalisation et différentiation <strong>de</strong><br />

l’épithélium définitif.<br />

Malformations<br />

Une sténose: rétrécissement d’un orifice ou <strong>de</strong> la lumière d’un organe creux<br />

Une atrésie: absence <strong>de</strong> la lumière d’un organe creux.<br />

Atrésies et sténoses du tube digestif :<br />

•Atrésie é i <strong>de</strong> l’œsophage (1/3000)<br />

•Sténose hypertrophique du pylore<br />

•Atrésie et sténose duodénale (1/4000) (dans 1/3 <strong>de</strong>s cas associées à une T21)<br />

•Atrésie et sténose du jéjunum<br />

•Atrésie ano-rectale (1/5000) fistule<br />

• Les cellules mésoblastiques du mésenchyme environnant se différencient en fibres<br />

musculaires lisses, sauf dans la partie proximale <strong>de</strong> l’oesophage qui renferme <strong>de</strong>s fibres<br />

musculaires striées<br />

• L’innervation intrinsèque dérive <strong>de</strong>s crêtes neurales par migration <strong>de</strong> cellules à l’origine <strong>de</strong>s<br />

neurones dès la 8ème semaine.<br />

•Défaut <strong>de</strong> rotation <strong>de</strong> l’anse intestinale<br />

•Occlusions fonctionnelles<br />

•Malformations congénitales par défauts <strong>de</strong> plicatures<br />

(hernie ombilicale, laparoschisis, omphalocèle …)<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

2

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

<strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

La cavité buccale<br />

Généralités<br />

La cavité buccale est tapissé par une tunique muqueuse<br />

D’un point <strong>de</strong> vue fonctionnel<br />

L’appareil digestif a une double fonction,<br />

- il assure la réduction <strong>de</strong>s aliments en molécules<br />

simples qui pourront alors être absorbées<br />

- il permet le transport et l’évacuation <strong>de</strong>s déchets<br />

<strong>de</strong> la digestion<br />

La muqueuse buccale<br />

• Un épithélium epi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> (malpighien)<br />

cad stratifié pavimenteux non kératinisé<br />

D’un point <strong>de</strong> vue histologique<br />

• Un chorion papillaire très vascularisé,<br />

avec infiltrats lymphoï<strong>de</strong>s<br />

On distingue 3 parties :<br />

- la cavité buccale (langue, <strong>de</strong>nts, organes du goût,<br />

glan<strong>de</strong>s salivaires)<br />

- le tube digestif proprement dit (série <strong>de</strong> cavités et d’organes creux)<br />

La muqueuse buccale repose sur un tissus conjonctif<br />

sous-muqueux lâche et très vascularisé<br />

- les organes glandulaires annexes (le pancréas et le foie)<br />

La langue<br />

La langue<br />

• Organe musculo-conjonctif<br />

attaché au plancher <strong>de</strong> la cavité buccale par le frein<br />

Trois types <strong>de</strong> papilles linguales<br />

• Formé <strong>de</strong> faisceaux <strong>de</strong> fibres musculaires à<br />

disposition i i plexiforme<br />

• Limitée par la muqueuse linguale (epithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> + chorion)<br />

• En surface, présence <strong>de</strong>s papilles linguales<br />

Papilles caliciformes<br />

Muqueuse linguale<br />

Papilles fongiformes<br />

Papilles filiformes<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

3

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

La langue<br />

La langue<br />

Les papilles filiformes<br />

Les plus nombreuses et dépourvues <strong>de</strong> bourgeons du goût<br />

Rôle essentiellement tactile<br />

L’axe conjonctico-vasculaire contient <strong>de</strong> nombreuses terminaisons<br />

nerveuses<br />

Les papilles fongiformes (fungiques)<br />

Plus volumineuses, mais moins nombreuses<br />

Peuvent contenir <strong>de</strong>s bourgeons du goût<br />

L’axe conjonctico-vasculaire contient <strong>de</strong>s fibres<br />

nerveuses en relation avec les bourgeons du goût<br />

Les papilles caliciforme (circumvallées)<br />

Peu nombreuses (7 à 12)<br />

Exclusivement sur les branches du V lingual<br />

La langue<br />

Limitées par un sillon circulaire: le vallum, au fond duquel<br />

s’abouchent les canaux excréteurs <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />

Les bourgeons du goût<br />

Chémo-récepteurs <strong>de</strong> forme ovoï<strong>de</strong><br />

2000 environ chez l’homme<br />

Au pôle apical, un pore gustatif occupé par<br />

la substance <strong>de</strong> Ranvier<br />

La langue<br />

Epithelium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> avec bourgeons du goût<br />

Trois types cellulaires :<br />

-les cellules périphériques<br />

-les cellules basales<br />

-les cellules centrales speudo-sensorielles<br />

renfermant les bâtonnets gustatifs<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

4

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Le tube digestif<br />

Structure générale du tube digestif<br />

Structure générale du tube digestif<br />

5 tuniques concentriques :<br />

-la muqueuse<br />

-la musculaire muqueuse<br />

-la sous-muqueuse<br />

-la musculeuse<br />

-une adventice ou une séreuse<br />

5 tuniques<br />

Defense immunologique:<br />

lymphocyte,<br />

plasmocytes,<br />

GALT<br />

Sur le plan anatomique, le tube digestif comporte successivement: l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle<br />

(duodénum, jéjunum, l’iléon), puis le gros intestin (colon ascendant, transverse, <strong>de</strong>scendant, sigmoï<strong>de</strong>),<br />

l’appendice, le rectum, le canal anal.<br />

Innervation intrinsèque :<br />

Neurones moteurs<br />

Neurones sensoriels<br />

Neurones sensitifs<br />

Sécréto-vaso-neurones<br />

Structure générale du tube digestif<br />

L’oesophage<br />

5 tuniques<br />

- La musculeuse est constituée <strong>de</strong> fibres musculaires striées<br />

au tiers supérieur, progressivement remplacées par <strong>de</strong>s fibres<br />

musculaires lisses<br />

- La tunique externe est une adventice<br />

Lumière<br />

Sous-muqueuse<br />

Muqueuse<br />

Adventice<br />

Musculeuse<br />

Musculaire muqueuse<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

5

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

L’oesophage<br />

L’estomac<br />

Organe vecteur et propulseur du bol alimentaire<br />

Les aliments y subissent une dégradation mécanique et enzymatique<br />

On y trouve:<br />

- une musculature développée, avec présence d’une 3ème couche <strong>de</strong> F.M.L. obliques<br />

- <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s pour sécréter les enzymes<br />

L’estomac<br />

Aspect macroscopique <strong>de</strong> la muqueuse gastrique<br />

L’estomac<br />

Architecture générale <strong>de</strong> la paroi gastrique: 5 tuniques<br />

Présence <strong>de</strong> petit soulèvement ou « lobules », criblés <strong>de</strong> petits orifices correspondant<br />

à l’ouverture <strong>de</strong>s cryptes (infundibulum)<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

6

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

L’estomac<br />

L’estomac<br />

Particularité régionales <strong>de</strong> la muqueuse gastrique<br />

La muqueuse fundique : Epithélium simple prismatique<br />

Le cardia: zone <strong>de</strong> transition<br />

Dans le chorion, glan<strong>de</strong>s cardiale<br />

qui sécrétent la mucine<br />

4 types cellulaires dans les glan<strong>de</strong>s<br />

fundiques:<br />

- les cellules mucoï<strong>de</strong>s (du collet)<br />

- les cellules bordaes (ou pariétales)<br />

- les cellules principales<br />

- les cellules endocrines<br />

La muqueuse gastrique est formée <strong>de</strong> 2 régions histologiquement différentes:<br />

- la muqueuse fundique<br />

- la muqueuse pylorique<br />

Glan<strong>de</strong>s séreuses en tube droit<br />

L’estomac<br />

L’intestin grêle<br />

La muqueuse pylorique :<br />

Epithélium simple prismatique<br />

Cryptes étroites et profon<strong>de</strong>s<br />

2 types cellulaires dans les<br />

glan<strong>de</strong>s pyloriques:<br />

- les cellules à mucus<br />

- les cellules endocrines<br />

Deux parties histologiques:<br />

- une partie fixe: le duodénum<br />

- une partie mobile: le jéjuno-iléon<br />

Caractérisé par la présence <strong>de</strong> dispositifs d’augmentation <strong>de</strong> la surface d’échange :<br />

Anses intestinales<br />

Valvules conniventes<br />

Villosités intestinales<br />

Microvillosités<br />

Glan<strong>de</strong>s pyloriques tubuleuses contournées<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

7

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

L’intestin grêle<br />

L’intestin grêle<br />

Structure histologique <strong>de</strong> la paroi <strong>de</strong> l’intestin grêle<br />

Deux couches dans la muqueuse:<br />

la couche <strong>de</strong>s villosités<br />

la couche <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s<br />

Les glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lieberkühn : glan<strong>de</strong>s tubuleuses simples, constituées <strong>de</strong> 5 types cellulaires :<br />

Cellules infifférenciées<br />

Entérocytes<br />

Cellules caliciformes<br />

Cell APUD<br />

Cellules <strong>de</strong> Paneth<br />

Quatre types <strong>de</strong> cellules dans les villosités :<br />

les entérocytes<br />

les cellules caliciformes<br />

les cellules « M »<br />

les cellules endocrines<br />

L’intestin grêle<br />

Le colon et le rectum<br />

La sous-muqueuse permet <strong>de</strong> distinguer le duodénum du jéjuno-iléon<br />

Absence <strong>de</strong> valvules conniventes<br />

Absence <strong>de</strong> villosités<br />

Valvules conniventes dans le jéjuno-iléon<br />

Pas <strong>de</strong> cellules <strong>de</strong> Paneth dans la muqueuse<br />

Nombreuses cellules caliciformes<br />

Les follicules lymphoï<strong>de</strong>s ne sont jamais regroupés<br />

en plaque <strong>de</strong> Peyer<br />

Glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Brunner dans le duodénum<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

8

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Le colon et le rectum<br />

Les glan<strong>de</strong>s annexes <strong>de</strong> l’appareil digestif<br />

La musculeuse est formée d’une couche circulaire interne épaisse<br />

La couche longitudinale externe présente <strong>de</strong>s renforcements :<br />

les ban<strong>de</strong>lettes coeco-coliques<br />

Entre ces 2 couches, on observe les plexus d’Auerbach<br />

- les glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

-le pancréas<br />

- le foie et la vésicule biliaire<br />

Foie<br />

Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

Pancréas<br />

Ban<strong>de</strong>lettes coeco-coliques Plexus d’Auerbach<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires<br />

- les glan<strong>de</strong>s salivaires accessoires (ou microscopiques)<br />

- les glan<strong>de</strong>s salivaires principales (ou macroscopiques) :<br />

Elles sont :<br />

- séreuses : les glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />

- muqueuses : les glan<strong>de</strong>s palatines et <strong>de</strong> la racine <strong>de</strong> la langue<br />

- mixtes : les glan<strong>de</strong>s labiales, linguales<br />

- les paroti<strong>de</strong>s (1)<br />

- les sous maxillaires (2)<br />

- les sub-linguales (3)<br />

Leurs canaux excréteurs sont courts,<br />

peu ou pas ramifiès<br />

Glan<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Von Ebner<br />

Glan<strong>de</strong>s palatines<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

9

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Elles forment <strong>de</strong>s organes anatomiquement bien individualisés.<br />

Ce sont glan<strong>de</strong>s composées : lobules contenant <strong>de</strong>s unités sécrétrices et <strong>de</strong>s formations excrétrices<br />

Les unités sécrétrices<br />

Formées par <strong>de</strong>s acini ou <strong>de</strong>s tubulo-acini, entourés <strong>de</strong> cellules myo-épithéliales<br />

On distingue :<br />

- Les acini séreux (cellules pyramidales, lumière étroite)<br />

-les acini muqueux ou tubulo-acini (cellules pyramidales, lumière large)<br />

- les acini séro-muqueux (les cellules muqueuses limitent la lumière et<br />

les cellules séreuses sont disposées en croissant)<br />

Les canaux excréteurs sont longs et ramifiés :<br />

canaux intra-lobulaires, canaux inter-lobulaires, canaux principaux collecteurs<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Les formations excrétrices<br />

Trois types <strong>de</strong> canaux<br />

- les canaux intra-lobulaires<br />

Le canal intercalaire (Passage <strong>de</strong> Boll) fait suite à la formation sécrétrice<br />

et débouche dans le canal strié (<strong>de</strong> Pflüger)<br />

- les canaux inter-lobulaires (ou excréteurs purs)<br />

épithélium prismatique, pluri-stratifié<br />

- les canaux collecteurs<br />

épithélium épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong>venant progressivement<br />

pavimenteux stratifié. Ils s’ouvrent dans la cavité buccale<br />

(A) Canaux intercalaire; (B) canaux striés<br />

Les glan<strong>de</strong>s paroti<strong>de</strong>s<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires les plus volumineuses<br />

Glan<strong>de</strong>s séreuses pures<br />

Les canaux collecteurs sont les canaux <strong>de</strong> Sténon<br />

Lumière étroite délimitée par une mono-couche<br />

<strong>de</strong> cellules pyramidales<br />

Présence <strong>de</strong> nombreux adipocytes<br />

(A) Canaux inter-lobulaires; (B) canaux collecteurs<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

10

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Les glan<strong>de</strong>s salivaires principales<br />

Les glan<strong>de</strong>s sous-maxillaires<br />

Les glan<strong>de</strong>s sub-linguales<br />

Glan<strong>de</strong>s principalement séreuses, mais présence <strong>de</strong><br />

quelques acini muqueux u et séro-muqueux<br />

u<br />

Glan<strong>de</strong>s séro-muqueuses, à prédominance muqueuse<br />

Présence d’adipocytes<br />

Canal principal <strong>de</strong> Wharton<br />

Canal principal <strong>de</strong> Rivinus<br />

(D) Canaux excréteurs; (SA) acini séreux; (MA) acini muqueux; (L) lumière<br />

(SD) Croissant <strong>de</strong> Gianuzzi;(MA) acini muqueux; (CT) Tissus conjonctif<br />

Fonctions <strong>de</strong>s glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

Le foie et les voies biliaires<br />

Exocrine<br />

Le Foie<br />

Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

Production <strong>de</strong> la salive, composée <strong>de</strong> :<br />

- eau, électrolytes, cellules <strong>de</strong>squamées<br />

- sécrétion séreuse (enzyme)<br />

- sécrétion muqueuse (mucines)<br />

-anticorps(IgA)<br />

- hormones (androgénes, corticoï<strong>de</strong>s)<br />

La salive exerce :<br />

- une action mécanique : dilution <strong>de</strong>s aliments, élimination <strong>de</strong>s débris alimentaires, humidification<br />

- une action digestive (amylase)<br />

- participe à la défense anti-microbienne (IgA, lysozyme, lactoferrine)<br />

Endocrine<br />

La plus volumineuse glan<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisme<br />

Glan<strong>de</strong> amphicrine dont les 2 fonctions sont assurées<br />

par un seul type cellulaire: l’hépatocyte<br />

Double polarité:<br />

- vasculaire correspondant à la fonction endocrine<br />

- canaliculaire correspondant à la sécrétion biliaire<br />

excocrine<br />

Foie<br />

Pancréas<br />

Sécrétions spécifiques: NGF, Parotine<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

11

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Embryogenèse<br />

Le foie<br />

Visible dès le 22éme jour sous l’ébauche cardiaque<br />

Epaississement épithélial endo<strong>de</strong>rmique<br />

Bourgeonnement endo<strong>de</strong>rmique <strong>de</strong> la paroi ventrale du futur duodénum<br />

Vascularisation hépatique<br />

Le foie<br />

Double vascularisation afférente, artérielle et portale<br />

Une vascularisation efférente par les veines sus-hépatiques<br />

Le système porte hépatique comprend 2 réseaux capillaires se<br />

succédant: un artério-veineux i et un veino-veineux<br />

i<br />

La partie craniale <strong>de</strong> l’ébauche forme le foie, la partie moyenne la vésicule<br />

biliaire et le canal cystique<br />

Une excroissance du canal biliaire est à l’origine <strong>de</strong> la vésicule biliaire et du canal<br />

cystique<br />

Interactions entre le méso<strong>de</strong>rme et le cellules <strong>de</strong> l’épithélium endo<strong>de</strong>rmique<br />

et formation <strong>de</strong>s cordons cellulaires qui se différencient en hépatocytes et<br />

en voies biliaires intra-hépatiques<br />

La structure définitive s’établie avec le développement <strong>de</strong> la veine porte<br />

Dans le foie, le sang circule dans un réseau <strong>de</strong><br />

capillaires sinusoï<strong>de</strong>s en étroite relation avec<br />

les hépatocytes organisés en travées <strong>de</strong> Remak<br />

Entre les hépatocytes et les capillaires se trouve<br />

une zone appelée espace <strong>de</strong> Disse<br />

Le parenchyme hépatique<br />

Le foie<br />

Le foie<br />

Le parenchyme hépatique : L’hépatocyte<br />

Structure basée sur la disposition <strong>de</strong>s hépatocytes en travées le long <strong>de</strong>s capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />

Cellule épithéliale polyédrique riche en organites intra-cellulaires<br />

avec noyau central volumineux<br />

Les hépatocytes présentent 3 faces fonctionnelles :<br />

-vasculaire (CS) au contact avec les capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />

Travées <strong>de</strong> Remak convergents vers la veine centro-lobulaire<br />

-face hépatocytaire (FIC)<br />

- face biliaire (CB) avec canalicules biliaires<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

12

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Le foie<br />

Le parenchyme hépatique : Les capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />

Le foie<br />

Le parenchyme hépatique : L’espace <strong>de</strong> Disse<br />

Situé entre les hépatocytes et les cellules endothéliales<br />

Capillaires sinusoï<strong>de</strong>s<br />

Paroi constituée <strong>de</strong> cellules<br />

endothéliales fenêtrées<br />

Présence <strong>de</strong> cellules riche en graisse, les cellules <strong>de</strong> Ito ( ou fat storing cells) impliquées dans <strong>de</strong><br />

nombreux processus métaboliques, et activées lors <strong>de</strong> fibrose hépatique<br />

Entre la lame basale et<br />

l’endothélium : espace <strong>de</strong> Disse<br />

cellules <strong>de</strong> Ito<br />

Parmi les cellules endothéliales,<br />

cellules <strong>de</strong> Kupffer, et LAL<br />

cellules <strong>de</strong> Kupffer<br />

Le foie<br />

Organisation du parenchyme hépatique<br />

Le foie<br />

Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />

Organisé autour <strong>de</strong> la veine centro-lobulaire avec <strong>de</strong>s travées d’hépatocytes radiaires<br />

L’unité <strong>de</strong> structure et <strong>de</strong> fonction est le lobule hépatique.<br />

Chez le porc, le lobule est clairement délimité par du tissu<br />

conjonctif, alors que chez l’homme, les limites sont moins<br />

nettes.<br />

Le lobule hépatique classique<br />

Forme un hexagone centré sur une veine centro-lobulaire.<br />

Les angles sont occupés par les espaces portes<br />

(ou espace <strong>de</strong> Kienan).<br />

Cette architecture correspond à l’unité veineuse du foie<br />

Lobule hépatique <strong>de</strong> porc<br />

Lobule hépatique humain<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

13

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Le foie<br />

Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />

Le foie<br />

Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />

Le lobule hépatique classique<br />

Chaque espace porte, renferme:<br />

-une branche <strong>de</strong> la veine porte<br />

- une branche <strong>de</strong> l’artère hépatique<br />

- <strong>de</strong>s capillaires lymphatiques<br />

- une ou <strong>de</strong>ux sections d’un canal biliaire<br />

- <strong>de</strong>s fibres nerveuses<br />

Le lobule portale<br />

Triangulaire, centré sur l’espace porte<br />

Il caractérise une portion <strong>de</strong> parenchyme<br />

dont la bile s’écoule vers une espace porte<br />

Il reflète l’unité <strong>de</strong> sécrétion biliaire,<br />

puisque tous les canalicules biliaires y sont<br />

drainés par un même canal excréteur.<br />

Le foie<br />

Organisation du parenchyme hépatique : le concept du lobule<br />

Activité métabolique du foie<br />

Le foie<br />

L’acinus hépatique<br />

Forme <strong>de</strong> losange<br />

Correspond à la plus petite unité fonctionnelle<br />

du foie, c.a.d. au territoire irrigué par<br />

les artères et les veines <strong>de</strong> 2 espaces portes<br />

voisins.<br />

Trois zones dans l’acinus hépatique en<br />

fonction du <strong>de</strong>gré d’oxygénation du sang<br />

circulant dans les sinusoï<strong>de</strong>s.<br />

Métabolisme <strong>de</strong>s gluci<strong>de</strong>s<br />

Métabolisme <strong>de</strong>s lipi<strong>de</strong>s<br />

Métabolisme <strong>de</strong>s proti<strong>de</strong>s<br />

Détoxification<br />

Sécrétion biliaire<br />

Hématopoïèse<br />

Fonction <strong>de</strong> stockage<br />

Défense immunitaire<br />

Régénération hépatique<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

14

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Les voies biliaires<br />

Les voies biliaires<br />

Les voies biliaires intra-hépatiques<br />

Les voies biliaires extra-hépatiques<br />

Canalicule biliaire<br />

Veine porte<br />

Canal biliaire<br />

Passage <strong>de</strong> Hering<br />

Les voies principales: canal hépatique et canal cholédoque<br />

(épithélium prismatique simple,<br />

chorion très vascularisé)<br />

Artère hépatique<br />

Les voies accessoires: canal cystique et vésicule biliaire<br />

Les voies biliaires<br />

Le Pancréas<br />

Les voies biliaires extra-hépatiques<br />

La vésicule biliaire<br />

De 8 à 10 cm <strong>de</strong> long<br />

Elle reçoit la bile aqueuse dilué, l’emmagasine, la concentre,<br />

et évacue une bile épaisse par le canal cholédoque<br />

Sa paroi est formée <strong>de</strong> 3 tuniques : muqueuse, musculeuse, séreuse<br />

Glan<strong>de</strong> mixte, amphicrine.<br />

Les fonctions exocrines et endocrines sont assurées<br />

par <strong>de</strong>s cellules distinctes.<br />

Le pancréas exocrine représente la quasi-totalité <strong>de</strong> la glan<strong>de</strong>.<br />

Formé <strong>de</strong> tubulo-acini séreux et <strong>de</strong> canaux excréteurs.<br />

Foie<br />

Le pancréas endocrine est formée par les ilôts <strong>de</strong> Langerhans.<br />

Glan<strong>de</strong>s salivaires<br />

Pancréas<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

15

DFGSM3 - <strong>Histologie</strong> <strong>de</strong> l’Appareil <strong>Digestif</strong> <strong>2012</strong>/<strong>2013</strong><br />

Le Pancréas<br />

Le Pancréas Exocrine<br />

<strong>Histologie</strong> générale<br />

Limitée par une fine cloison conjonctive d’où partent <strong>de</strong>s travées<br />

Parenchyme divisé en lobules<br />

Glan<strong>de</strong> acineuse composée ramifiée, formée <strong>de</strong> :<br />

-acini séreux<br />

- canaux excréteurs ramifiés<br />

• intercalaires<br />

• intralobulaires<br />

• interlobulaires<br />

• collecteurs<br />

-adipocytes<br />

Synthèse <strong>de</strong>s enzymes pancréatiques<br />

Le parenchyme endocrine est formé <strong>de</strong>s ilôts <strong>de</strong> Langerhans<br />

Le parenchyme exocrine est une glan<strong>de</strong> acineuse composée,<br />

(glan<strong>de</strong> <strong>de</strong> type cordonal réticulé)<br />

Le Pancréas Exocrine<br />

- les acini pancréatiques formé <strong>de</strong> cellules séreuses pyramidales<br />

avec <strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> zymogène aux pôles apicaux, et vésicules <strong>de</strong><br />

sécrétion (protéases, lipases, amylase)<br />

Au centre <strong>de</strong> l’acinus, cellules centro-acineuses<br />

Pas <strong>de</strong> cellules myo-épithéliales<br />

-les canaux excréteurs:<br />

les canalicules intercalaires<br />

les canaux intra-lobulaires<br />

les canaux inter-lobulaires<br />

les canaux collecteurs (Wirsung et Santorini) qui rejoignent le canal cholédoque<br />

(A) Canal intercalaire; (B) canal intra-lobulaire; (C canal inter-lobulaire<br />

<strong>Dr</strong>. <strong>Franck</strong> <strong>Pellestor</strong><br />

16